| 明清史 |

德意志帝国时期社会现代化的历史考察

邢来顺/周小粒

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2008年11期

【原文出处】《华中师范大学学报:人文社科版》(武汉)2008年4期第73~79页

【英文标题】A Historical Review of the Social Modernization in the German Empire

【作者简介】邢来顺,华中师范大学历史文化学院。(武汉 430079);周小粒,四川师范大学历史文化旅游学院。(成都 610068)

【日 期】2007-02-15

【关 键 词】德意志帝国/社会现代化/人口形态/生活质量/福利

现代化是人类社会从传统农业社会向现代工业社会转变过程中经济、政治、社会和文化等发展趋势和状态的总称。在一个国家的现代化过程中,经济的现代化是基本前提,政治、社会和文化的现代化是主要内容和具体体现。社会的现代化是现代化的主要内容之一,也是衡量一个国家现代化程度的重要标志。通常情况下,一个国家的社会现代化程度可以从人口形态、居民的学习和生活状况、社会联系程度和福利状况等三个基本方面体现出来。

德意志帝国时期是德国现代化的关键时期。在这一时期,德国实现了从农业主导型经济结构向工业主导型经济结构的转变。19世纪六、七十年代,虽然德国基本完成了第一次工业革命,但是,就其整体经济结构而言,仍然是一个拥有较强大工业经济的农业国。19世纪70年代初德意志帝国建立时,第一产业和第二产业的结构比重分别为37.9%和31.7%;在就业结构方面,第一产业就业人数仍占德国就业总人数的50%以上,第二产业就业人数的比重则不到30%①。因此,德国社会的整体经济结构仍然保持着农业社会的特征。此后,德国抓住第二次工业革命的机遇,通过改造传统产业和发展新兴产业,迅速实现了从农业国向工业国的转变。1890年左右,德国第二产业产值超过第一产业,成为德国主导性产业部门。到1913年,德国国民经济中第一产业产值所占比重下降到23.2%,就业人数比重下降到34.5%,第二产业产值所占比重则上升到了45%,就业人数比重上升到37.8%②。德国已经成为一个工业化国家。

在经济结构发生根本性转变的基础上,德国社会无论在人口形态,人们的学习与生活状况,还是社会联系程度和福利状况方面,较之以前都出现了明显的进步。下文试图对德意志帝国时期的社会现代化状况进行回顾性考察。

一

德意志帝国时期,由于工业化的迅速进展和由此带来的经济条件的改善,德国的人口形态出现了明显不同于以往的变化。

第一个显著变化是,人口的增长方式出现了不同于传统模式的转变。在传统人口增长模式下,人口的高增长通常基于高出生率之上。但德意志帝国时期人口统计数据表明,其人口增长的动力并非来自高出生率,而是源于低出生率和更低死亡率。

据统计,1817年,德国人口出生率为39.5‰,死亡率为27‰,每1000居民净增人口12.5人;1850年,德国人口出生率为37.2‰,死亡率为25.6‰,每1000居民净增人口11.6人;1870年,相应统计数据分别为38.5‰,27.4‰和11.1人;1890年为35.7‰,24.4‰和11.4人;1900年为35.6‰,22.1‰和13.6人;1910年为29.8‰,16.2‰和13.6人;1913年为27.5‰,15.0‰和12.4人③。从中可以看出,19世纪初到第一次世界大战前,德国人口增长可划分为两个阶段。1890年以前,德国人口的增长主要基于高出生率和高死亡率之上,人口的出生率一般在37‰以上,死亡率则一般在25‰以上。在这种增长模式下,德国人口的增长率通常低于1.0%。1890年以后,情况出现明显变化。一方面,人口的出生率持续下降,另一方面,与出生率相比,死亡率下降更快。相关统计材料表明,甚至与同一时期的法国等欧洲国家相比,德国人口的死亡率的下降幅度也是比较大的。1851/1860年,法国年人口死亡率为24‰,1901/1910年为19.4‰,同期德国人口死亡率由26.4‰下降到了18.7‰④。这种状况造成了德国人口增长模式的转折性变化,即低出生率和更低死亡率之上的人口高速增长。

德国人口增长模式的变化有其深刻的经济和社会背景。就出生率的下降而言,原因是多方面的,但显然与迅速工业化以及由此带来的经济高速发展有密切的关系。由于工业化进程的加速,很多妇女走出家庭,走向社会,参加工作,生育逐渐成为一种重负⑤;19世纪80年代国家社会保障制度的建立,使生孩子防老的必要性大大降低;生活水平的提高还使许多夫妇日益注重自己的生活质量,更注重享受,将原先抚养孩子的时间越来越多地花费到进剧院、电影院等娱乐之中;义务教育制度和禁止童工立法的实施则意味着生孩子不仅得不到经济上的好处,而且须为孩子的教育等进行大量经济投入。所有这些因素都促使人们的生育观念发生变化,人们日益倾向于少生孩子甚至不要孩子⑥。生育率因此不断下降。1871/72年,每1000妇女的成活婴儿生育数为163,1890年为160,1912/13年则降到了117⑦。在柏林、汉堡等大城市,两个孩子的家庭已经成为一种潮流⑧。

死亡率下降的原因更容易解释。首先,经济发展和科技进步带来的医疗条件的改善,增加了婴幼儿的成活率。在德意志帝国时期,由于医疗条件的改善,1—9岁儿童的死亡可能性减少了50%。其次,生活状况的改善和生活水平的提高,大大延长了人们的寿命。1871/72—1880/81年,德国男子的平均寿命为35.58岁,妇女为38.45岁;1891/1900年为40.56岁和43.97岁;1910/11年则已经达到了47.41岁和50.68岁⑨。也就是说,在德意志帝国时期,德国人的平均寿命提高了12年左右。

死亡率的下降和平均寿命的延长使德国人口的年龄结构发生了缓慢的却是实实在在的变化。1871-1911年间,德国人口各组年龄结构中,0~64岁各组的比重基本上处于一种波动状态,惟独65岁以上老龄组的比重处于持续上升状态,由4.7%上升到了5.0%⑩。这意味着德意志帝国时期的老年人口比重在增加。导致老龄人口比重的增长通常有三种原因:低出生率;低死亡率;大规模战争青壮人口死于战场。而这一时期的德国并未出现大规模的战争,所以,老龄人口比重的增加显然只能是低出生率和低死亡率的结果。19世纪80年代德国老年保险立法的出台就是针对老年人不断增加这样一个实际社会问题的。老年人口的增加使“老有所养”成为社会关注的焦点。

德意志帝国时期人口形态的第二个显著变化是,人口分布出现巨大变化,城市化进程大大加速,城镇人口成为德国的主体居民。据统计,1871年德意志帝国建立时,农村人口占全国总人口的63.9%,城镇人口占36.1%;1880年,农村人口占58.6%,城镇人口占41.4%;1890年相应的比重为53%和47%;1900年为45.6%和54.4%;1910年为40%和60%(11)。也就是说,在短短的40年间,德国农村与城镇人口比重出现了完全的翻转。农村人口由总人口的2/3下降到了2/5。

德国城镇人口的增长源主要来自迁徙流入的人口、本城市居民的净出生人口和通过行政区域合并而增加的人口。1875-1905年间,普鲁士邦85个城市增加的人口中,54.6%源于迁徙流入,31%源于本城市居民的净出生人口,14.4%来自行政区域的并入(12)。由于城市类型不同,以上三类增加人口比重也不相同。少数城市,如美因河畔法兰克福等,主要通过行政区域的并入增加人口;在以服务业为主要特征的城市,如普鲁士东部城市,通常流入人口在增加人口中占主导地位;在重工业和其他工业型城市,如西部莱茵鲁尔地区的城市,由于收入较高等原因,当地居民能够负担较高的生育率,自然增长人口较高。

由于工业发展水平的差异,德国的城市化水平呈现地区性差异。工业发达地区的城市化水平较高,反之则较低。以普鲁士为例,在工业发达的西部地区,城市化率高达50.7%,东部农业地区的城市化率则只有33.7%。在工业发达的威斯特发仑、萨克森地区,城市化率已经达到了2/3(13)。

德意志帝国时期人口形态的第三个重要变化是,由于经济发展和社会进步,德国社会的吸引力明显增强,德国由出境移民国家转变为入境移民国家,外籍人口大量进入德国。

在19世纪90年代前,德国一直是一个移民输出国家,向海外移民是一种普遍现象。90年代中期以后,德国经济的高速增长以及国家社会保障制度的建立等大大改善了德国人的生活状况,就业形势相对较好。到1900-1910年,德国劳动人口的失业率已经控制在2.6%以下,最低年份达到1.2%(14)。出境移民的浪潮因此逐渐平息下来。与此同时,受德国良好的经济和社会环境的吸引,越来越多的外国移民进入德国寻找工作机会,入境移民人数因此逐年增加,并且最终超过出境移民人数。1895-1905年的10年间,入境移民与出境移民相比,已经多出14.7万人。这些移民大多来自欧洲各国,其中以奥属和俄属波兰地区的波兰人最多(15)。从就业状况看,他们主要分布在工业领域。大量外籍移民的涌入,一方面缓解了德国经济发展对劳动力的需要,另一方面也说明了德国社会竞争力和吸引力的增强,是德国社会进步的重要体现。

二

工业化的深入和经济发展也使德国人的学习和生活质量得到明显改善。对此,可以从教育发展、收入增长和消费结构变化等方面加以考察。

教育的进步是社会进步和现代化的重要指标。德意志帝国时期,教育事业取得了长足进步。这种进步主要体现在两大方面:其一,由于社会经济发展对就业人员素质和技能的要求不断提高,各级学校学生人数都出现了较大幅度的增长;其二,教育内容和结构出现重大调整,除原有学校的课程和专业相应调整外,还出现了一些新型学校,教育与社会需要的衔接更加紧密。

德国在普及小学教育方面一直走在欧洲各国的前列。到德意志帝国时期,普及小学教育有了实质性进步。以普鲁士为例,1871年的小学入学率为86~90%,19世纪80年代以后则达到了100%。1871年,德国人口中的识字率为87%,1890年左右,文盲率已经下降到l%以下(16)。与此同时,教学质量也在不断提高。1871年,普鲁士国家公立小学的教师和学生比为1∶86,1901年下降到1∶69,1911年则下降到1∶56(17)。这意味着教师与每个学生的接触、交流时间增加了。小学教师的质量也得到提高。1871年,德国有80%的公立小学教师参加了教师研究班的学习,到1914年,小学教师全部毕业于此类师范教育机构。这些都有利于教师素质的提升和教学质量的提高。

中学教育也出现了新变化。原先只有重视拉丁文和希腊文等古典语言为特征的文科中学是惟一正规类型的中等学校,获得文科中学毕业证书者才有资格进入大学学习。到德意志帝国时期,为了满足社会发展特别是现代科技发展对人才的需要,出现了面向现实的、半古典的实科中学和只学习现代学科的高级实科学校。1900年,德皇威廉二世颁布法令,确认上述三类学校具有同等重要性。1901年,这三类学校的学生都获得了进入大学学习的同等权利。中学教育规模也不断扩大。1875年,德国共有各类中学921所,学生18.3万人,1911年,各类中学数目增加到1476所,学生人数近40万(18)。中学生人数的增长远远高于同期德国人口的增长速度。教师数量也增加3倍以上。中学教育的内容也出现重大调整,数学、物理、化学、生物等更接近社会需要的课程时数明显增加,古典语言课时量大幅减少。以语言类为例,1882-1901年,文科中学拉丁语课程从77周时减少为68周时,希腊语从40周时减少到36周时,德语则从21周时增加到26周时;实科中学和高级实科学校则取消了希腊语等课程,而德语却高达34周时(19)。

高等教育的变化主要表现为教育规模的扩大、专业结构的调整以及新型学校的出现。在办学规模方面,大学生人数呈高速增长的趋势。1872年,德国大学生人数为17954人,每1万男性人口有大学生8.83人,到1912年,大学生人数增至71720人,每1万男性人口有大学生21.77人(20)。

德意志帝国时期大学教育的进步还表现为女性取得了踏入大学校门的权利。在西方国家大学教育史上,德国对女性开放大学教育的时间相对较迟。直到19世纪末,随着妇女要求平等教育权利呼声的高涨和医学领域等对女医生实际需要的增长,德国高校的大门才向女性敞开。1908年,德国政府以法律形式确立了妇女接受高等教育的同等权利。到第一次世界大战前夕,德国女大学生已经超过4000人,占当时大学生总数的7%左右。

德意志帝国时期大学教育的发展主要体现为内部结构质的变化,即为适应工业化发展需要而出现的各大学各院系规模的调整、新的院系以及新型大学的出现。首先,传统综合性大学为了适应社会对人才需求的变化,调整各学科的规模并设立新学科。社会需求较小的神学学科学生人数从1870年学生总数的16.4%下降到了1914年的9%;同一时期,法律学科学生从24%下降到了16.5%;社会需求较大、包括人文和自然科学各门专业在内的哲学学科学生人数由35.7%上升到了49.6%(21)。一些大学,如美因河畔法兰克福大学等,还新设立了自然科学、经济学等新学科,以适应现实社会发展的需要。其次,出现了包括高等商业学校和高等技术学校在内的各类新型高等院校。高等商业学校是经济繁荣的产物,在19世纪末20世纪初相继在莱比锡、科隆、法兰克福、柏林、慕尼黑等重要城市建立。高等技术学校大多源自综合性技术学校,是为培养专门性工业人才建立的,设置的院系,如建筑、机械制造、化学、冶金等,通常与学习者未来的职业联系在一起。到1879年,德国9所综合性技术学校中已经有6所获得了高等学校资格。在德意志帝国时期,由于技术高校专业设置实用性强,学生人数的增长远远高于综合性大学。1870-1914年,综合性大学学生人数由14157人增至60225人,增加约325%,同期技术类高校学生由2242人增加到11451人,增加410%以上(22)。

德意志帝国时期,国民收入迅速增长,民众生活有了较大改善。1870-1879年,德国国民收入为135.9亿马克,1905-1914年增加到了431.1亿马克,增加300%以上(23)。经济的快速增长给广大居民带来了实惠,民众收入出现了普遍增长。以普鲁士为例,1871年人均收入为336马克,1890年增至419马克,1900年增至504马克,1913年达到了726马克(24),人均年收入增长了116%。

当然,由于各地区、各行业发展的非均衡性,各地区、各行业和各社会群体的收入增长有一定的差异。收入增长的地区差异主要表现为工业地区与农业地区、城市与乡村的差异。工业发达的莱茵兰、萨克森等地区的收入明显高于东西普鲁士、波莫瑞等农业地区,柏林、汉堡等城市地区的收入水平也非常突出。1913年,普鲁士人均收入747马克,其中柏林为1254马克,工业发达的莱茵兰为832马克,而农业为主的东西普鲁士只有486马克和480马克;同年,汉堡人均收入为1313马克,工业发达的萨克森人均收入897马克,农业为主的巴伐利亚只有629马克(25)。就整个德国而言,各地区收入水平由高向低呈现三级分布特点:城市→工业经济为主地区→农业地区。

收入增长的行业性差异也非常明显。首先,农业领域的个人收入大大低于工业和服务业等领域。1880-1912年间,在工业领域,受雇人员年平均名义收入由633马克增加到1190马克,独立经营者的名义收入由1219马克增加到3379马克;在农业领域,受雇人员的名义收入由405马克增加到了648马克,独立经营者的名义收入由622马克增加到了1191马克(26)。其次,工业领域不同部门之间的收入差异也较大。金属生产、化工、电气等重工业和新兴工业部门劳动收入明显高于纺织、服装等传统工业部门。例如,在金属生产部门,年均劳动收入由1871年的709马克增加到了1913年的1513马克,同期纺织工业部门的年均劳动收入仅从354马克增加到了786马克(27)。

从社会阶级构成的角度看,最低收入阶层人数有所减少,中、高收入阶层人数在增长。以普鲁士为例,1896-1912年间,年收入在900马克以下者人数由约75.1%下降到了52%,900—6000马克的中低收入阶层人数则由22%上升到了43%。这表明,越来越多的人正从较低收入阶层流向更高收入阶层,整体上反映出工业化给德国大多数人带来的生活水平的改善和提高。与此同时,这一时期德国各收入阶层之间的贫富悬殊进一步加剧。1873/75年,占普鲁士纳税人5%的最高收入阶层拥有总收入的27.8%,到1896/1900年时则达到了32.6%。其中,1%的最高收入者手中集中了总收入的20%(28)。这意味着财富更多地集中到了少数富人手中。

收入的普遍增长必然收起社会消费结构的变化。德意志帝国时期,受收入增长的影响,人们的消费结构出现明显的变化:第一,用于提高生活质量的非食品类消费支出上升;第二,食品等消费支出在私人消费支出中所占比重下降,但人们的饮食结构进一步得到改善和提高。1870/74年,德国人消费支出中,食品类开支占58.9%,住宅占11.5%,家具、取暖、照明占4.6%,卫生保健占2%,教育休闲占0.7%,交通占0.8%,到1910/13年,相应的支出比重分别为51.7%,15.9%,7.6%,3.4%,1.4%和3.0%(29)。从中可以看出,除了用于食品的消费支出有所下降外,其他用于改善生活质量和提高生活档次的支出皆有不同程度的增长,用于交通类的支出增长幅度更是高达14倍。

食品类支出比重的下降并不意味着德国人食品类支出绝对值的下降和饮食质量的降低。实际上,德国人用于食品类支出的绝对值一直处于增长状态。1870/74年,德国人肉食类消费支出为81.87亿马克,1910/13年则增加到了185.28亿马克(30),增加幅度超过126%。而同期德国人口由约4100万增加到约6500万(31),增加幅度约58.5%。可见,德国人的人均食品消费支出有大幅度的增长。这意味着饮食质量在提高。

德意志帝国时期各类食品结构的调整则说明,德国人的饮食结构在优化,营养普遍提高。这种食物结构的调整表现为:面粉、谷物、蔬菜类主食支出比重下降,水果、糖类副食支出比重上升;植物类食品支出下降,肉类食品支出上升。例如,1870/74年到1910/13年间,植物类食品消费中的粗粮比重从13.9%下降到了8.4%,玉米等谷物从3.2%下降到1.0%,土豆从5.1%下降到4.7%,与此同时,小麦等精粮类食品从8.6%上升到了11.5%,糖从0.7%上升到3.4%,水果从2.5%上升到了3.6%。同期肉类食品在德国人食品消费中所占比重,也由58.6%上升到了61.3%(32)。此外,一些享受型消费品的数量也上升很快。1880-1913年间,德国的人均食糖量由6.8公斤增加到19.2公斤,热带水果从0.55公斤增加到4.44公斤,啤酒消费从84.6升增加到了114.2升。

上述消费结构和食物结构状况表明,到20世纪初,德国人的生活正在从温饱型向小康型转变。

三

大众的社会联系程度的提高以及卓有成效的集体社会保障机制的建立是社会现代化的重要体现。德意志帝国时期,二者皆有重大突破。

首先,德意志帝国时期已经建立起现代化的交通和通信体系,人们的社会联系程度较之以往更加紧密,现代信息社会渐露雏形。

德意志帝国时期的交通,无论在规模上还是质的方面都有极大的改善。铁路长度由1870年时的18600多公里增加到1910年时的59000多公里(33),且一些重要干线开始扩建为复线。与此同时,铁路的现代化程度也得到大幅度提高。在列车运行速度方面,1890年,一辆快速机车每小时行驶75公里,1913年提高到了100公里。相关设施更加完备。快速列车配有过道相通的车厢、卧车和餐车,人们的旅途生活日益舒适。火车站日显豪华。著名的莱比锡车站建设费用高达1.35亿马克。在城市中,有轨电车开始运行,人们的生活更加便捷。1912年,德国有轨电车运营里程已经近5000公里。1902年,地铁作为改善城市交通的又一新型交通工具开始在柏林投入运营。1913年,德国铁路运送旅客18亿人次,城市有轨电车乘客更是达23亿人次(34)。公路交通方面,汽车作为新型交通工具开始得到发展。到1913年,德国的小汽车拥有量已经达到83000多辆,载重汽车近万辆。在水上交通方面,连结施普雷河和奥德河的运河于1887-1891年开通,连结北海和波罗的海的威廉皇帝运河在1887-1895年间开通。德国的海运业也获得巨大发展。汉堡—美洲邮船股份公司、汉堡—南美轮船航运公司、北德意志劳伊德等大型海上航运公司将德国与世界各地紧密地联系起来。到第一次世界大战前,汉堡—美洲邮船公司和北德意志劳伊德已经发展为世界最大的海运公司。

发达的通信系统是现代社会的特征之一。德意志帝国时期通信事业的发展主要表现在邮政事业和电讯业的迅速发展。

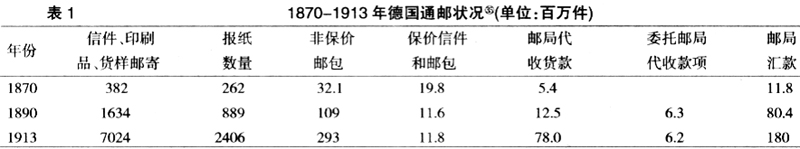

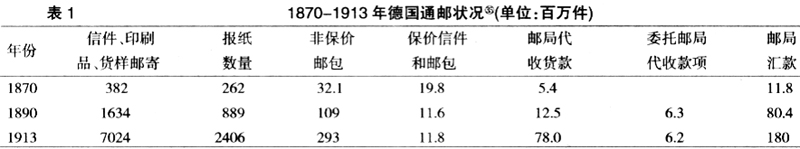

在邮政事业方面,由于帝国宪法规定德意志帝国境内统一邮政以及现代交通事业的发展,邮政业务发展非常迅速。

从上表可知,在邮政业务方面,绝大多数项目的通邮量都有所增长,信件等项目的增长几乎每10年翻一番。第一次世界大战前夕,德国已经成为世界上信函交往最多的国家(36)。

通邮量的快速增长从一个侧面反映出德意志帝国时期社会发展的几种趋势:其一,社会空间越来越“小”,人们之间的距离越来越“近”,信息交流日益频繁;其二,代收货款、邮局汇款的激增表明,德国社会的经济整合程度和活跃性在提高,社会经济联系日益紧密;其三,通邮量的迅速增长在一定程度上说明,德国社会的流动性大大加强了。

德意志帝国时期,新兴电讯事业的迅速发展使德国成为迈向信息化社会的先锋。德国是较早发展电报事业的国家,早在19世纪40年代就已经大规模铺设电报线路,但是电报业的真正发展是在德意志帝国时期。1850年,德国电报机构47个,线路3500多公里,1870年有2405个电报机构和8100多公里线路,到1913年,德国电报机构达到38509个,线路186.36万公里(37)。电报业务量也呈高速增长态势。1850年,德国电报业务量4万份,1870年为866万份,1913年增加到了5230万份(38)。

最令人注目的是电话的普及。1877年美国人贝尔发明电话后,这种新的通讯工具在德国得到迅速发展。1881年,柏林开通第一家电话分机,此后,电话逐渐成为德国各城市内部的信息传递工具。1888年,德国有175个居民点设有电话机构,有电话3.7万部,1896年,设有电话机构的居民点增至587个,电话机增至15.11万部,到1913年,德国已有32682个居民点通了电话,共有电话机1378万部。这意味着平均不到5人就拥有一部电话。通话数量由1888年的1.55亿次增加到1913年的25.18亿次(39)。第一次世界大战前夕,德国已经与美国、南太平洋、南美、西非等地建立了电话联系。从横向比较看,德国的电话系统较之英、法等国已经处于无可争议的优势地位。1912年,德国的电话线里程是法国的3倍,单线长度为5倍,电话设备超过法国4倍,德国人在电话上的交谈时间是法国人的7倍(40)。

总的看来,德意志帝国时期通信事业的发展大大高于人口的增长速度。1887-1911年间,德国人口增加不到50%,信件增长却达3.6倍,电报增长3倍,长途电话增长20倍。所有这些表明,邮电事业已经成为德国人日常生活中不可缺少的组成部分,德国已经开始迈入现代信息社会。

健全、合理的现代社会保障体系的建立是衡量一个国家社会现代化程度的重要标志,也是社会现代化的重要体现。

19世纪80年代,德国政府为了解决高速工业化给以工人为主体的社会下层带来的疾病、工伤事故等一系列社会问题以及日益高涨的社会主义工人运动的威胁,在西方国家中率先推出了国家社会保障立法。帝国宰相俾斯麦在谈到相关动机时指出:国家应该“给健康工人以劳动权,保证他病有所医,老有所养”。“只有现存国家统治政权采取行动,由她去实现社会主义要求中合理的、并与国家及社会制度相一致的东西,才能制止社会主义运动的混乱局面。”皇帝威廉一世也有相同看法:“不能仅仅从对社会主义的镇压中去寻找治疗措施,同时必须积极改善工人阶级的福利。而且那些没有能力维持生计的劳动者的状况也极其重要。”(41)正是在上述思想的指导下,1881年11月,俾斯麦在帝国议会宣布,国家准备实行社会保障制度。1883年,德意志帝国议会通过了第一项国家社会保障立法《疾病保险法》,1884年和1889年又分别通过了《意外事故保障法》和《老年及残废保险法》。这三项社会保险立法奠定了现代德国社会保障制度的基础。

1883年6月通过的《疾病保险法》起初仅适用于矿山、采石、工场以及每年收入在2000马克以下的几类工厂的工人,后经修改,凡年薪在2000马克以下的劳动者都必须强制保险,以防不测。疾病保险费用2/3由参加保险的工人承担,1/3由雇主支付。保险内容包括免费诊治、医疗护理、死亡丧葬和病中休养费等。参加疾病保险的人数是逐步扩大的。据统计,1885年,参加疾病保险人数为467万人,其中法定保险人数为429万人;到1913年,参加疾病保险人数为1455万人,其中法定保险人数为1356万人(42)。从中可以看出,参加疾病保险人数已经超过法定受保人数,表明德国工薪阶层在遇到疾病时的风险大大降低。

1884年7月通过的《意外事故保险法》起初只适用于矿山、采石等少数特别危险的职业,后经修改,年薪在5000马克以下的所有劳动者都被纳入保险之列。保险内容包括恢复工作能力、支付失去劳动能力、残疾和死亡的费用等。《意外事故保险法》规定了保险费用由雇主承担的原则,即由雇主同业保险联合会支付。根据规定,凡在受雇期间并非因为玩忽职守或越轨妄动而受到意外伤害、失去工作能力3天以上或死亡者,都应得到赔偿。起初,参加意外事故保险者仅有300万人,到1913年时则达到了2800万人,覆盖90%以上的就业人口,从而使各类从业人员在可能的伤害面前得到保护。

《老年和残废保险法》于1889年6月通过,几经修改,凡年龄在16岁以上、年收入在2000马克以下的工资为生者都必须参加保险以防残废和衰老。该项保险费由雇主和雇员各付1/2。凡缴纳保险费且以工资为生者,可享受以下利益:成为永久残废并丧失工作能力达2/3以上者,每年给予残废赡养费;年满70岁者(后改为65岁)每年给予老年赡养费。老年和残废保险的发展规模也很快。1891年,受保人数为1149万人,1899年,受保人数增加到1283万。1891年,领取残废金者仅为44人,领取养老金者也不到13.3万人,到1899年,领取残废保险金者达36.15万人,领取养老金者也达到了21.8万多人(43)。

德国政府还于1911年通过了《遗族保险法》和《职员保险法》。《遗族保险法》适用于寡妇孤儿。凡不能自食其力的被保险人遗孀,在未改嫁期间,享受寡妇赡养费;孤儿赡养费不得超出死者的残废赡养费。《职员保险法》则对年薪5000马克以下的秘书、经理等职员进行养老金保险。职员保险费用由雇主和被雇者各负担一半。

1910年,德国政府将实行的各保险法汇成帝国保险法典,并于1911年7月19日由帝国议会通过,通行全国。到第一次世界大战前夕,社会保障制度建设在德国已经取得了巨大的进步。几乎所有的工人和大部分职员被纳入了社会保障体制。

在实施国家社会保障制度的同时,德国政府还采取多项措施,促进劳工福利。其一,为改善工人工作状况,颁布多项劳工保护立法。1878年的工商业法规补充条文规定,禁止让妇女和儿童从事有害健康的劳动,14—16岁的青少年每天工作最长时间不得超过10小时。1905年,矿山等部门开始实行工作期间最高气温限制,在超过28℃的情况下,每班最高工作时间不得超过6小时。其二,通过安全检查,强化劳动保护。19世纪90年代开始,德国政府专门设立工商业监察员进行巡视,监督生产安全情况。到1905年,全国80%以上的生产设备安全状况已经处于监察员的监督之下。所有这些,大大改善了工人的劳动和安全状况。其三,德国政府还大力促进工人住房建设。到1914年,通过官方和公共住宅建筑合作社投入的建房资金达5亿马克左右(44),工人住房得到一定改善。

到第一次世界大战前夕,德国社会现代化已经取得了长足的进展。德国成了经济繁荣、社会安宁的典范,社会各阶层表现出普遍的满足感(45)。1908年,一个考察德国社会的英国工会代表团在给英国政府的报告中写道:“所访城镇的工厂住宅区没有贫民窟,其他地方也是显而易见。”“大街上不见衣衫褴褛的乞讨、羸弱之人,任何地方都看不到我们所称的那种最坏意义上的贫困。”(46)

注释:

①②⑩(27)(29)(30)(32)(35)(38)Walther G. Hoffmann. 1965, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhundert. Berlin: Springer, S. 33、35, S. 454-455, S. 117, S. 468-477, S. 116 117, S. 120-211, S. 116-117, 120-121, S. 420-422, S. 426-427.

③⑦(11)(17)(20)(25)(39)Wolfram Fischer, Jochen Krengel, Jutta Wietog. 1982, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Band 1. München: Beck, S. 26-28, Gerd Hohorst, Jürgen Kocka, Gerhard A. Ritter. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Band 2, München: Beck, S. 29—30, S. 32, S. 52, S.157, S. 161, S. 104, S. 83.

④C. M. Cipolla, J. C. Russel, R. J. Mols, A. Armengaud. 1971, Bev lkerungsgeschichte Europas: Mittelalter bis Neuzeit, München: Piper, S. 148.

lkerungsgeschichte Europas: Mittelalter bis Neuzeit, München: Piper, S. 148.

⑤邢来顺:《德意志帝国时期妇女群体的崛起》,《世界历史》2004年第2期。

⑥邢来顺:《向工业社会转型中的德国婚姻与家庭形态》,《世界历史》2002年第1期。

⑧(34)(37)Hubert Kiesewetter. 1989, Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 202, S. 260—261, S. 264.

⑨(31)Johannes Müller. 1926, Deutsche Bev lkerungsstatistik: Ein Grundriss für Studium und Praxis, Jena: Fischer, S.202, S. 17.

lkerungsstatistik: Ein Grundriss für Studium und Praxis, Jena: Fischer, S.202, S. 17.

(12)(15)(19)(28)Thomas Nipperdey. 1990, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band 1, Arbeitswelt und Büirgergeist, München: Beck, S. 39, S. 33, S. 533, S. 288—289.

(13)邢来顺:《德国工业化经济—社会史》,武汉:湖北人民出版社,2003年,第385—387页。

(14)V. R. Berghahm. 1978, Modern Germany: Society, Economy and Politics in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Pr., p266.

(16)(18)(21)(22)Hans-Ulrich Wehler. 1995, Deutsche Gesellscha ftsgeschichte, Band 3, Von der Deutsche Doppelrevolution"bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849-1914, München: Beck, S. 1193, S. 1201, S. 1212, S. 1211.

(23)Hans-Ulrich Wehler. 1973, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 147.

(24)Walther G. Hoffmann. 1959, Das Deutsche Volkseinkommen 1851-1957, Tübingen: Mohr, S. 86—87.

(26)Volker Hentschel. 1978, Wirtschaft und Wirtscha ftspolitik im wilhelminischen Deutschland: Organisierter Kapitalismus und Interventionsstaat?, Stuttgart: Klett-Cotta S. 80.

(33)Hermann Kellenbenz. 1981, Deutsche Wirtscha ftsgeschichte, Band 2, Vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, München: Beck, S. 74.

(36)A. Sartorius von Waltershausen. 1923, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914, Jena: Fischer, S. 584.

(40)J. H. Clapham. 1936, The Economic Development of France and Germany 1815-1914, Cambridge: Cambridge University Pr., S. 364.

(41)Walter Bussmann. 1968, Das Zeitalter Bismarcks, Frankfurt am Main: Akademische Verlaggesellschaft Athenaion, p79. Charles Downer Hazen. 1924 Europe since 1815, New York: Henry Holt, S. 291.

(42)Lucius Hudson Holt & Alexander Wheeler Chilton.1918, The History of Europe, New York: Macmilan Company, p21.

(43)Klaus Rother. 1994, Die Reichsversicherung 1911: Das Ringen um die letzte grosse Arbeiterversicherungsgesetzgebung des Kaiserreichs unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Sozialdemokratie, Aachen: Mainz, S. 29.

(44)(46)Karl Erich Born. 1985, Wirtschafts-und Sozialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs (1867/7-1914). Stuttgart: Steiner, S. 87, S. 87.

(45)科佩尔·S.平森:《德国近现代史》:上册,北京:商务印书馆,1987年.第340页。

【专 题 号】K5

【复印期号】2008年11期

【原文出处】《华中师范大学学报:人文社科版》(武汉)2008年4期第73~79页

【英文标题】A Historical Review of the Social Modernization in the German Empire

【作者简介】邢来顺,华中师范大学历史文化学院。(武汉 430079);周小粒,四川师范大学历史文化旅游学院。(成都 610068)

| 【内容提要】 | 德意志帝国时期是德国社会现代化的关键时期,取得了巨大的进步。在人口形态方面,出现了非传统模式的高速人口增长和快速城市化;在生活状况方面,教育取得明显进步,收入增长,消费水平提高;在社会联系程度和福利状况方面,现代信息社会初露雏形,覆盖广泛的国家社会保障体系初步确立起来。 |

【关 键 词】德意志帝国/社会现代化/人口形态/生活质量/福利

德意志帝国时期是德国现代化的关键时期。在这一时期,德国实现了从农业主导型经济结构向工业主导型经济结构的转变。19世纪六、七十年代,虽然德国基本完成了第一次工业革命,但是,就其整体经济结构而言,仍然是一个拥有较强大工业经济的农业国。19世纪70年代初德意志帝国建立时,第一产业和第二产业的结构比重分别为37.9%和31.7%;在就业结构方面,第一产业就业人数仍占德国就业总人数的50%以上,第二产业就业人数的比重则不到30%①。因此,德国社会的整体经济结构仍然保持着农业社会的特征。此后,德国抓住第二次工业革命的机遇,通过改造传统产业和发展新兴产业,迅速实现了从农业国向工业国的转变。1890年左右,德国第二产业产值超过第一产业,成为德国主导性产业部门。到1913年,德国国民经济中第一产业产值所占比重下降到23.2%,就业人数比重下降到34.5%,第二产业产值所占比重则上升到了45%,就业人数比重上升到37.8%②。德国已经成为一个工业化国家。

在经济结构发生根本性转变的基础上,德国社会无论在人口形态,人们的学习与生活状况,还是社会联系程度和福利状况方面,较之以前都出现了明显的进步。下文试图对德意志帝国时期的社会现代化状况进行回顾性考察。

一

德意志帝国时期,由于工业化的迅速进展和由此带来的经济条件的改善,德国的人口形态出现了明显不同于以往的变化。

第一个显著变化是,人口的增长方式出现了不同于传统模式的转变。在传统人口增长模式下,人口的高增长通常基于高出生率之上。但德意志帝国时期人口统计数据表明,其人口增长的动力并非来自高出生率,而是源于低出生率和更低死亡率。

据统计,1817年,德国人口出生率为39.5‰,死亡率为27‰,每1000居民净增人口12.5人;1850年,德国人口出生率为37.2‰,死亡率为25.6‰,每1000居民净增人口11.6人;1870年,相应统计数据分别为38.5‰,27.4‰和11.1人;1890年为35.7‰,24.4‰和11.4人;1900年为35.6‰,22.1‰和13.6人;1910年为29.8‰,16.2‰和13.6人;1913年为27.5‰,15.0‰和12.4人③。从中可以看出,19世纪初到第一次世界大战前,德国人口增长可划分为两个阶段。1890年以前,德国人口的增长主要基于高出生率和高死亡率之上,人口的出生率一般在37‰以上,死亡率则一般在25‰以上。在这种增长模式下,德国人口的增长率通常低于1.0%。1890年以后,情况出现明显变化。一方面,人口的出生率持续下降,另一方面,与出生率相比,死亡率下降更快。相关统计材料表明,甚至与同一时期的法国等欧洲国家相比,德国人口的死亡率的下降幅度也是比较大的。1851/1860年,法国年人口死亡率为24‰,1901/1910年为19.4‰,同期德国人口死亡率由26.4‰下降到了18.7‰④。这种状况造成了德国人口增长模式的转折性变化,即低出生率和更低死亡率之上的人口高速增长。

德国人口增长模式的变化有其深刻的经济和社会背景。就出生率的下降而言,原因是多方面的,但显然与迅速工业化以及由此带来的经济高速发展有密切的关系。由于工业化进程的加速,很多妇女走出家庭,走向社会,参加工作,生育逐渐成为一种重负⑤;19世纪80年代国家社会保障制度的建立,使生孩子防老的必要性大大降低;生活水平的提高还使许多夫妇日益注重自己的生活质量,更注重享受,将原先抚养孩子的时间越来越多地花费到进剧院、电影院等娱乐之中;义务教育制度和禁止童工立法的实施则意味着生孩子不仅得不到经济上的好处,而且须为孩子的教育等进行大量经济投入。所有这些因素都促使人们的生育观念发生变化,人们日益倾向于少生孩子甚至不要孩子⑥。生育率因此不断下降。1871/72年,每1000妇女的成活婴儿生育数为163,1890年为160,1912/13年则降到了117⑦。在柏林、汉堡等大城市,两个孩子的家庭已经成为一种潮流⑧。

死亡率下降的原因更容易解释。首先,经济发展和科技进步带来的医疗条件的改善,增加了婴幼儿的成活率。在德意志帝国时期,由于医疗条件的改善,1—9岁儿童的死亡可能性减少了50%。其次,生活状况的改善和生活水平的提高,大大延长了人们的寿命。1871/72—1880/81年,德国男子的平均寿命为35.58岁,妇女为38.45岁;1891/1900年为40.56岁和43.97岁;1910/11年则已经达到了47.41岁和50.68岁⑨。也就是说,在德意志帝国时期,德国人的平均寿命提高了12年左右。

死亡率的下降和平均寿命的延长使德国人口的年龄结构发生了缓慢的却是实实在在的变化。1871-1911年间,德国人口各组年龄结构中,0~64岁各组的比重基本上处于一种波动状态,惟独65岁以上老龄组的比重处于持续上升状态,由4.7%上升到了5.0%⑩。这意味着德意志帝国时期的老年人口比重在增加。导致老龄人口比重的增长通常有三种原因:低出生率;低死亡率;大规模战争青壮人口死于战场。而这一时期的德国并未出现大规模的战争,所以,老龄人口比重的增加显然只能是低出生率和低死亡率的结果。19世纪80年代德国老年保险立法的出台就是针对老年人不断增加这样一个实际社会问题的。老年人口的增加使“老有所养”成为社会关注的焦点。

德意志帝国时期人口形态的第二个显著变化是,人口分布出现巨大变化,城市化进程大大加速,城镇人口成为德国的主体居民。据统计,1871年德意志帝国建立时,农村人口占全国总人口的63.9%,城镇人口占36.1%;1880年,农村人口占58.6%,城镇人口占41.4%;1890年相应的比重为53%和47%;1900年为45.6%和54.4%;1910年为40%和60%(11)。也就是说,在短短的40年间,德国农村与城镇人口比重出现了完全的翻转。农村人口由总人口的2/3下降到了2/5。

德国城镇人口的增长源主要来自迁徙流入的人口、本城市居民的净出生人口和通过行政区域合并而增加的人口。1875-1905年间,普鲁士邦85个城市增加的人口中,54.6%源于迁徙流入,31%源于本城市居民的净出生人口,14.4%来自行政区域的并入(12)。由于城市类型不同,以上三类增加人口比重也不相同。少数城市,如美因河畔法兰克福等,主要通过行政区域的并入增加人口;在以服务业为主要特征的城市,如普鲁士东部城市,通常流入人口在增加人口中占主导地位;在重工业和其他工业型城市,如西部莱茵鲁尔地区的城市,由于收入较高等原因,当地居民能够负担较高的生育率,自然增长人口较高。

由于工业发展水平的差异,德国的城市化水平呈现地区性差异。工业发达地区的城市化水平较高,反之则较低。以普鲁士为例,在工业发达的西部地区,城市化率高达50.7%,东部农业地区的城市化率则只有33.7%。在工业发达的威斯特发仑、萨克森地区,城市化率已经达到了2/3(13)。

德意志帝国时期人口形态的第三个重要变化是,由于经济发展和社会进步,德国社会的吸引力明显增强,德国由出境移民国家转变为入境移民国家,外籍人口大量进入德国。

在19世纪90年代前,德国一直是一个移民输出国家,向海外移民是一种普遍现象。90年代中期以后,德国经济的高速增长以及国家社会保障制度的建立等大大改善了德国人的生活状况,就业形势相对较好。到1900-1910年,德国劳动人口的失业率已经控制在2.6%以下,最低年份达到1.2%(14)。出境移民的浪潮因此逐渐平息下来。与此同时,受德国良好的经济和社会环境的吸引,越来越多的外国移民进入德国寻找工作机会,入境移民人数因此逐年增加,并且最终超过出境移民人数。1895-1905年的10年间,入境移民与出境移民相比,已经多出14.7万人。这些移民大多来自欧洲各国,其中以奥属和俄属波兰地区的波兰人最多(15)。从就业状况看,他们主要分布在工业领域。大量外籍移民的涌入,一方面缓解了德国经济发展对劳动力的需要,另一方面也说明了德国社会竞争力和吸引力的增强,是德国社会进步的重要体现。

二

工业化的深入和经济发展也使德国人的学习和生活质量得到明显改善。对此,可以从教育发展、收入增长和消费结构变化等方面加以考察。

教育的进步是社会进步和现代化的重要指标。德意志帝国时期,教育事业取得了长足进步。这种进步主要体现在两大方面:其一,由于社会经济发展对就业人员素质和技能的要求不断提高,各级学校学生人数都出现了较大幅度的增长;其二,教育内容和结构出现重大调整,除原有学校的课程和专业相应调整外,还出现了一些新型学校,教育与社会需要的衔接更加紧密。

德国在普及小学教育方面一直走在欧洲各国的前列。到德意志帝国时期,普及小学教育有了实质性进步。以普鲁士为例,1871年的小学入学率为86~90%,19世纪80年代以后则达到了100%。1871年,德国人口中的识字率为87%,1890年左右,文盲率已经下降到l%以下(16)。与此同时,教学质量也在不断提高。1871年,普鲁士国家公立小学的教师和学生比为1∶86,1901年下降到1∶69,1911年则下降到1∶56(17)。这意味着教师与每个学生的接触、交流时间增加了。小学教师的质量也得到提高。1871年,德国有80%的公立小学教师参加了教师研究班的学习,到1914年,小学教师全部毕业于此类师范教育机构。这些都有利于教师素质的提升和教学质量的提高。

中学教育也出现了新变化。原先只有重视拉丁文和希腊文等古典语言为特征的文科中学是惟一正规类型的中等学校,获得文科中学毕业证书者才有资格进入大学学习。到德意志帝国时期,为了满足社会发展特别是现代科技发展对人才的需要,出现了面向现实的、半古典的实科中学和只学习现代学科的高级实科学校。1900年,德皇威廉二世颁布法令,确认上述三类学校具有同等重要性。1901年,这三类学校的学生都获得了进入大学学习的同等权利。中学教育规模也不断扩大。1875年,德国共有各类中学921所,学生18.3万人,1911年,各类中学数目增加到1476所,学生人数近40万(18)。中学生人数的增长远远高于同期德国人口的增长速度。教师数量也增加3倍以上。中学教育的内容也出现重大调整,数学、物理、化学、生物等更接近社会需要的课程时数明显增加,古典语言课时量大幅减少。以语言类为例,1882-1901年,文科中学拉丁语课程从77周时减少为68周时,希腊语从40周时减少到36周时,德语则从21周时增加到26周时;实科中学和高级实科学校则取消了希腊语等课程,而德语却高达34周时(19)。

高等教育的变化主要表现为教育规模的扩大、专业结构的调整以及新型学校的出现。在办学规模方面,大学生人数呈高速增长的趋势。1872年,德国大学生人数为17954人,每1万男性人口有大学生8.83人,到1912年,大学生人数增至71720人,每1万男性人口有大学生21.77人(20)。

德意志帝国时期大学教育的进步还表现为女性取得了踏入大学校门的权利。在西方国家大学教育史上,德国对女性开放大学教育的时间相对较迟。直到19世纪末,随着妇女要求平等教育权利呼声的高涨和医学领域等对女医生实际需要的增长,德国高校的大门才向女性敞开。1908年,德国政府以法律形式确立了妇女接受高等教育的同等权利。到第一次世界大战前夕,德国女大学生已经超过4000人,占当时大学生总数的7%左右。

德意志帝国时期大学教育的发展主要体现为内部结构质的变化,即为适应工业化发展需要而出现的各大学各院系规模的调整、新的院系以及新型大学的出现。首先,传统综合性大学为了适应社会对人才需求的变化,调整各学科的规模并设立新学科。社会需求较小的神学学科学生人数从1870年学生总数的16.4%下降到了1914年的9%;同一时期,法律学科学生从24%下降到了16.5%;社会需求较大、包括人文和自然科学各门专业在内的哲学学科学生人数由35.7%上升到了49.6%(21)。一些大学,如美因河畔法兰克福大学等,还新设立了自然科学、经济学等新学科,以适应现实社会发展的需要。其次,出现了包括高等商业学校和高等技术学校在内的各类新型高等院校。高等商业学校是经济繁荣的产物,在19世纪末20世纪初相继在莱比锡、科隆、法兰克福、柏林、慕尼黑等重要城市建立。高等技术学校大多源自综合性技术学校,是为培养专门性工业人才建立的,设置的院系,如建筑、机械制造、化学、冶金等,通常与学习者未来的职业联系在一起。到1879年,德国9所综合性技术学校中已经有6所获得了高等学校资格。在德意志帝国时期,由于技术高校专业设置实用性强,学生人数的增长远远高于综合性大学。1870-1914年,综合性大学学生人数由14157人增至60225人,增加约325%,同期技术类高校学生由2242人增加到11451人,增加410%以上(22)。

德意志帝国时期,国民收入迅速增长,民众生活有了较大改善。1870-1879年,德国国民收入为135.9亿马克,1905-1914年增加到了431.1亿马克,增加300%以上(23)。经济的快速增长给广大居民带来了实惠,民众收入出现了普遍增长。以普鲁士为例,1871年人均收入为336马克,1890年增至419马克,1900年增至504马克,1913年达到了726马克(24),人均年收入增长了116%。

当然,由于各地区、各行业发展的非均衡性,各地区、各行业和各社会群体的收入增长有一定的差异。收入增长的地区差异主要表现为工业地区与农业地区、城市与乡村的差异。工业发达的莱茵兰、萨克森等地区的收入明显高于东西普鲁士、波莫瑞等农业地区,柏林、汉堡等城市地区的收入水平也非常突出。1913年,普鲁士人均收入747马克,其中柏林为1254马克,工业发达的莱茵兰为832马克,而农业为主的东西普鲁士只有486马克和480马克;同年,汉堡人均收入为1313马克,工业发达的萨克森人均收入897马克,农业为主的巴伐利亚只有629马克(25)。就整个德国而言,各地区收入水平由高向低呈现三级分布特点:城市→工业经济为主地区→农业地区。

收入增长的行业性差异也非常明显。首先,农业领域的个人收入大大低于工业和服务业等领域。1880-1912年间,在工业领域,受雇人员年平均名义收入由633马克增加到1190马克,独立经营者的名义收入由1219马克增加到3379马克;在农业领域,受雇人员的名义收入由405马克增加到了648马克,独立经营者的名义收入由622马克增加到了1191马克(26)。其次,工业领域不同部门之间的收入差异也较大。金属生产、化工、电气等重工业和新兴工业部门劳动收入明显高于纺织、服装等传统工业部门。例如,在金属生产部门,年均劳动收入由1871年的709马克增加到了1913年的1513马克,同期纺织工业部门的年均劳动收入仅从354马克增加到了786马克(27)。

从社会阶级构成的角度看,最低收入阶层人数有所减少,中、高收入阶层人数在增长。以普鲁士为例,1896-1912年间,年收入在900马克以下者人数由约75.1%下降到了52%,900—6000马克的中低收入阶层人数则由22%上升到了43%。这表明,越来越多的人正从较低收入阶层流向更高收入阶层,整体上反映出工业化给德国大多数人带来的生活水平的改善和提高。与此同时,这一时期德国各收入阶层之间的贫富悬殊进一步加剧。1873/75年,占普鲁士纳税人5%的最高收入阶层拥有总收入的27.8%,到1896/1900年时则达到了32.6%。其中,1%的最高收入者手中集中了总收入的20%(28)。这意味着财富更多地集中到了少数富人手中。

收入的普遍增长必然收起社会消费结构的变化。德意志帝国时期,受收入增长的影响,人们的消费结构出现明显的变化:第一,用于提高生活质量的非食品类消费支出上升;第二,食品等消费支出在私人消费支出中所占比重下降,但人们的饮食结构进一步得到改善和提高。1870/74年,德国人消费支出中,食品类开支占58.9%,住宅占11.5%,家具、取暖、照明占4.6%,卫生保健占2%,教育休闲占0.7%,交通占0.8%,到1910/13年,相应的支出比重分别为51.7%,15.9%,7.6%,3.4%,1.4%和3.0%(29)。从中可以看出,除了用于食品的消费支出有所下降外,其他用于改善生活质量和提高生活档次的支出皆有不同程度的增长,用于交通类的支出增长幅度更是高达14倍。

食品类支出比重的下降并不意味着德国人食品类支出绝对值的下降和饮食质量的降低。实际上,德国人用于食品类支出的绝对值一直处于增长状态。1870/74年,德国人肉食类消费支出为81.87亿马克,1910/13年则增加到了185.28亿马克(30),增加幅度超过126%。而同期德国人口由约4100万增加到约6500万(31),增加幅度约58.5%。可见,德国人的人均食品消费支出有大幅度的增长。这意味着饮食质量在提高。

德意志帝国时期各类食品结构的调整则说明,德国人的饮食结构在优化,营养普遍提高。这种食物结构的调整表现为:面粉、谷物、蔬菜类主食支出比重下降,水果、糖类副食支出比重上升;植物类食品支出下降,肉类食品支出上升。例如,1870/74年到1910/13年间,植物类食品消费中的粗粮比重从13.9%下降到了8.4%,玉米等谷物从3.2%下降到1.0%,土豆从5.1%下降到4.7%,与此同时,小麦等精粮类食品从8.6%上升到了11.5%,糖从0.7%上升到3.4%,水果从2.5%上升到了3.6%。同期肉类食品在德国人食品消费中所占比重,也由58.6%上升到了61.3%(32)。此外,一些享受型消费品的数量也上升很快。1880-1913年间,德国的人均食糖量由6.8公斤增加到19.2公斤,热带水果从0.55公斤增加到4.44公斤,啤酒消费从84.6升增加到了114.2升。

上述消费结构和食物结构状况表明,到20世纪初,德国人的生活正在从温饱型向小康型转变。

三

大众的社会联系程度的提高以及卓有成效的集体社会保障机制的建立是社会现代化的重要体现。德意志帝国时期,二者皆有重大突破。

首先,德意志帝国时期已经建立起现代化的交通和通信体系,人们的社会联系程度较之以往更加紧密,现代信息社会渐露雏形。

德意志帝国时期的交通,无论在规模上还是质的方面都有极大的改善。铁路长度由1870年时的18600多公里增加到1910年时的59000多公里(33),且一些重要干线开始扩建为复线。与此同时,铁路的现代化程度也得到大幅度提高。在列车运行速度方面,1890年,一辆快速机车每小时行驶75公里,1913年提高到了100公里。相关设施更加完备。快速列车配有过道相通的车厢、卧车和餐车,人们的旅途生活日益舒适。火车站日显豪华。著名的莱比锡车站建设费用高达1.35亿马克。在城市中,有轨电车开始运行,人们的生活更加便捷。1912年,德国有轨电车运营里程已经近5000公里。1902年,地铁作为改善城市交通的又一新型交通工具开始在柏林投入运营。1913年,德国铁路运送旅客18亿人次,城市有轨电车乘客更是达23亿人次(34)。公路交通方面,汽车作为新型交通工具开始得到发展。到1913年,德国的小汽车拥有量已经达到83000多辆,载重汽车近万辆。在水上交通方面,连结施普雷河和奥德河的运河于1887-1891年开通,连结北海和波罗的海的威廉皇帝运河在1887-1895年间开通。德国的海运业也获得巨大发展。汉堡—美洲邮船股份公司、汉堡—南美轮船航运公司、北德意志劳伊德等大型海上航运公司将德国与世界各地紧密地联系起来。到第一次世界大战前,汉堡—美洲邮船公司和北德意志劳伊德已经发展为世界最大的海运公司。

发达的通信系统是现代社会的特征之一。德意志帝国时期通信事业的发展主要表现在邮政事业和电讯业的迅速发展。

在邮政事业方面,由于帝国宪法规定德意志帝国境内统一邮政以及现代交通事业的发展,邮政业务发展非常迅速。

从上表可知,在邮政业务方面,绝大多数项目的通邮量都有所增长,信件等项目的增长几乎每10年翻一番。第一次世界大战前夕,德国已经成为世界上信函交往最多的国家(36)。

通邮量的快速增长从一个侧面反映出德意志帝国时期社会发展的几种趋势:其一,社会空间越来越“小”,人们之间的距离越来越“近”,信息交流日益频繁;其二,代收货款、邮局汇款的激增表明,德国社会的经济整合程度和活跃性在提高,社会经济联系日益紧密;其三,通邮量的迅速增长在一定程度上说明,德国社会的流动性大大加强了。

德意志帝国时期,新兴电讯事业的迅速发展使德国成为迈向信息化社会的先锋。德国是较早发展电报事业的国家,早在19世纪40年代就已经大规模铺设电报线路,但是电报业的真正发展是在德意志帝国时期。1850年,德国电报机构47个,线路3500多公里,1870年有2405个电报机构和8100多公里线路,到1913年,德国电报机构达到38509个,线路186.36万公里(37)。电报业务量也呈高速增长态势。1850年,德国电报业务量4万份,1870年为866万份,1913年增加到了5230万份(38)。

最令人注目的是电话的普及。1877年美国人贝尔发明电话后,这种新的通讯工具在德国得到迅速发展。1881年,柏林开通第一家电话分机,此后,电话逐渐成为德国各城市内部的信息传递工具。1888年,德国有175个居民点设有电话机构,有电话3.7万部,1896年,设有电话机构的居民点增至587个,电话机增至15.11万部,到1913年,德国已有32682个居民点通了电话,共有电话机1378万部。这意味着平均不到5人就拥有一部电话。通话数量由1888年的1.55亿次增加到1913年的25.18亿次(39)。第一次世界大战前夕,德国已经与美国、南太平洋、南美、西非等地建立了电话联系。从横向比较看,德国的电话系统较之英、法等国已经处于无可争议的优势地位。1912年,德国的电话线里程是法国的3倍,单线长度为5倍,电话设备超过法国4倍,德国人在电话上的交谈时间是法国人的7倍(40)。

总的看来,德意志帝国时期通信事业的发展大大高于人口的增长速度。1887-1911年间,德国人口增加不到50%,信件增长却达3.6倍,电报增长3倍,长途电话增长20倍。所有这些表明,邮电事业已经成为德国人日常生活中不可缺少的组成部分,德国已经开始迈入现代信息社会。

健全、合理的现代社会保障体系的建立是衡量一个国家社会现代化程度的重要标志,也是社会现代化的重要体现。

19世纪80年代,德国政府为了解决高速工业化给以工人为主体的社会下层带来的疾病、工伤事故等一系列社会问题以及日益高涨的社会主义工人运动的威胁,在西方国家中率先推出了国家社会保障立法。帝国宰相俾斯麦在谈到相关动机时指出:国家应该“给健康工人以劳动权,保证他病有所医,老有所养”。“只有现存国家统治政权采取行动,由她去实现社会主义要求中合理的、并与国家及社会制度相一致的东西,才能制止社会主义运动的混乱局面。”皇帝威廉一世也有相同看法:“不能仅仅从对社会主义的镇压中去寻找治疗措施,同时必须积极改善工人阶级的福利。而且那些没有能力维持生计的劳动者的状况也极其重要。”(41)正是在上述思想的指导下,1881年11月,俾斯麦在帝国议会宣布,国家准备实行社会保障制度。1883年,德意志帝国议会通过了第一项国家社会保障立法《疾病保险法》,1884年和1889年又分别通过了《意外事故保障法》和《老年及残废保险法》。这三项社会保险立法奠定了现代德国社会保障制度的基础。

1883年6月通过的《疾病保险法》起初仅适用于矿山、采石、工场以及每年收入在2000马克以下的几类工厂的工人,后经修改,凡年薪在2000马克以下的劳动者都必须强制保险,以防不测。疾病保险费用2/3由参加保险的工人承担,1/3由雇主支付。保险内容包括免费诊治、医疗护理、死亡丧葬和病中休养费等。参加疾病保险的人数是逐步扩大的。据统计,1885年,参加疾病保险人数为467万人,其中法定保险人数为429万人;到1913年,参加疾病保险人数为1455万人,其中法定保险人数为1356万人(42)。从中可以看出,参加疾病保险人数已经超过法定受保人数,表明德国工薪阶层在遇到疾病时的风险大大降低。

1884年7月通过的《意外事故保险法》起初只适用于矿山、采石等少数特别危险的职业,后经修改,年薪在5000马克以下的所有劳动者都被纳入保险之列。保险内容包括恢复工作能力、支付失去劳动能力、残疾和死亡的费用等。《意外事故保险法》规定了保险费用由雇主承担的原则,即由雇主同业保险联合会支付。根据规定,凡在受雇期间并非因为玩忽职守或越轨妄动而受到意外伤害、失去工作能力3天以上或死亡者,都应得到赔偿。起初,参加意外事故保险者仅有300万人,到1913年时则达到了2800万人,覆盖90%以上的就业人口,从而使各类从业人员在可能的伤害面前得到保护。

《老年和残废保险法》于1889年6月通过,几经修改,凡年龄在16岁以上、年收入在2000马克以下的工资为生者都必须参加保险以防残废和衰老。该项保险费由雇主和雇员各付1/2。凡缴纳保险费且以工资为生者,可享受以下利益:成为永久残废并丧失工作能力达2/3以上者,每年给予残废赡养费;年满70岁者(后改为65岁)每年给予老年赡养费。老年和残废保险的发展规模也很快。1891年,受保人数为1149万人,1899年,受保人数增加到1283万。1891年,领取残废金者仅为44人,领取养老金者也不到13.3万人,到1899年,领取残废保险金者达36.15万人,领取养老金者也达到了21.8万多人(43)。

德国政府还于1911年通过了《遗族保险法》和《职员保险法》。《遗族保险法》适用于寡妇孤儿。凡不能自食其力的被保险人遗孀,在未改嫁期间,享受寡妇赡养费;孤儿赡养费不得超出死者的残废赡养费。《职员保险法》则对年薪5000马克以下的秘书、经理等职员进行养老金保险。职员保险费用由雇主和被雇者各负担一半。

1910年,德国政府将实行的各保险法汇成帝国保险法典,并于1911年7月19日由帝国议会通过,通行全国。到第一次世界大战前夕,社会保障制度建设在德国已经取得了巨大的进步。几乎所有的工人和大部分职员被纳入了社会保障体制。

在实施国家社会保障制度的同时,德国政府还采取多项措施,促进劳工福利。其一,为改善工人工作状况,颁布多项劳工保护立法。1878年的工商业法规补充条文规定,禁止让妇女和儿童从事有害健康的劳动,14—16岁的青少年每天工作最长时间不得超过10小时。1905年,矿山等部门开始实行工作期间最高气温限制,在超过28℃的情况下,每班最高工作时间不得超过6小时。其二,通过安全检查,强化劳动保护。19世纪90年代开始,德国政府专门设立工商业监察员进行巡视,监督生产安全情况。到1905年,全国80%以上的生产设备安全状况已经处于监察员的监督之下。所有这些,大大改善了工人的劳动和安全状况。其三,德国政府还大力促进工人住房建设。到1914年,通过官方和公共住宅建筑合作社投入的建房资金达5亿马克左右(44),工人住房得到一定改善。

到第一次世界大战前夕,德国社会现代化已经取得了长足的进展。德国成了经济繁荣、社会安宁的典范,社会各阶层表现出普遍的满足感(45)。1908年,一个考察德国社会的英国工会代表团在给英国政府的报告中写道:“所访城镇的工厂住宅区没有贫民窟,其他地方也是显而易见。”“大街上不见衣衫褴褛的乞讨、羸弱之人,任何地方都看不到我们所称的那种最坏意义上的贫困。”(46)

注释:

①②⑩(27)(29)(30)(32)(35)(38)Walther G. Hoffmann. 1965, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhundert. Berlin: Springer, S. 33、35, S. 454-455, S. 117, S. 468-477, S. 116 117, S. 120-211, S. 116-117, 120-121, S. 420-422, S. 426-427.

③⑦(11)(17)(20)(25)(39)Wolfram Fischer, Jochen Krengel, Jutta Wietog. 1982, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Band 1. München: Beck, S. 26-28, Gerd Hohorst, Jürgen Kocka, Gerhard A. Ritter. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Band 2, München: Beck, S. 29—30, S. 32, S. 52, S.157, S. 161, S. 104, S. 83.

④C. M. Cipolla, J. C. Russel, R. J. Mols, A. Armengaud. 1971, Bev

lkerungsgeschichte Europas: Mittelalter bis Neuzeit, München: Piper, S. 148.

lkerungsgeschichte Europas: Mittelalter bis Neuzeit, München: Piper, S. 148.⑤邢来顺:《德意志帝国时期妇女群体的崛起》,《世界历史》2004年第2期。

⑥邢来顺:《向工业社会转型中的德国婚姻与家庭形态》,《世界历史》2002年第1期。

⑧(34)(37)Hubert Kiesewetter. 1989, Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 202, S. 260—261, S. 264.

⑨(31)Johannes Müller. 1926, Deutsche Bev

lkerungsstatistik: Ein Grundriss für Studium und Praxis, Jena: Fischer, S.202, S. 17.

lkerungsstatistik: Ein Grundriss für Studium und Praxis, Jena: Fischer, S.202, S. 17.(12)(15)(19)(28)Thomas Nipperdey. 1990, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band 1, Arbeitswelt und Büirgergeist, München: Beck, S. 39, S. 33, S. 533, S. 288—289.

(13)邢来顺:《德国工业化经济—社会史》,武汉:湖北人民出版社,2003年,第385—387页。

(14)V. R. Berghahm. 1978, Modern Germany: Society, Economy and Politics in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Pr., p266.

(16)(18)(21)(22)Hans-Ulrich Wehler. 1995, Deutsche Gesellscha ftsgeschichte, Band 3, Von der Deutsche Doppelrevolution"bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849-1914, München: Beck, S. 1193, S. 1201, S. 1212, S. 1211.

(23)Hans-Ulrich Wehler. 1973, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 147.

(24)Walther G. Hoffmann. 1959, Das Deutsche Volkseinkommen 1851-1957, Tübingen: Mohr, S. 86—87.

(26)Volker Hentschel. 1978, Wirtschaft und Wirtscha ftspolitik im wilhelminischen Deutschland: Organisierter Kapitalismus und Interventionsstaat?, Stuttgart: Klett-Cotta S. 80.

(33)Hermann Kellenbenz. 1981, Deutsche Wirtscha ftsgeschichte, Band 2, Vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, München: Beck, S. 74.

(36)A. Sartorius von Waltershausen. 1923, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914, Jena: Fischer, S. 584.

(40)J. H. Clapham. 1936, The Economic Development of France and Germany 1815-1914, Cambridge: Cambridge University Pr., S. 364.

(41)Walter Bussmann. 1968, Das Zeitalter Bismarcks, Frankfurt am Main: Akademische Verlaggesellschaft Athenaion, p79. Charles Downer Hazen. 1924 Europe since 1815, New York: Henry Holt, S. 291.

(42)Lucius Hudson Holt & Alexander Wheeler Chilton.1918, The History of Europe, New York: Macmilan Company, p21.

(43)Klaus Rother. 1994, Die Reichsversicherung 1911: Das Ringen um die letzte grosse Arbeiterversicherungsgesetzgebung des Kaiserreichs unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Sozialdemokratie, Aachen: Mainz, S. 29.

(44)(46)Karl Erich Born. 1985, Wirtschafts-und Sozialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs (1867/7-1914). Stuttgart: Steiner, S. 87, S. 87.

(45)科佩尔·S.平森:《德国近现代史》:上册,北京:商务印书馆,1987年.第340页。