| 明清史 |

古代以色列民族律法观念下的王权特征

王立新

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2008年10期

【原文出处】《南开学报:哲社版》(津)2008年4期第48~58,100页

【英文标题】The Features of Monarchical Power under the Torah Concept of Ancient Israel Nation

【作者简介】王立新,南开大学文学院教授,博士生导师。(天津 300071)

【日 期】2008-03-20

【关 键 词】律法观念/君权神授/有限君权/土地所有制Torah Concept/Divine Right of Kings/Restricted Monarchical Power/Land Ownership

古代以色列民族建立君主制国家始于公元前11世纪末。从第一位国王扫罗(公元前1028-前1013)登基算起,至公元前586年犹大王国被新巴比伦国王尼布甲尼撒灭亡为止,其君主制度在迦南(今之巴勒斯坦)地区延续了442年。其中,扫罗、大卫(公元前1013-前973)和所罗门(公元前973-前933)时期被称作以色列民族史上的“统一王国时期”,共有95年,所罗门之后则被称为“分国时期”。分国后的北方以色列王国(公元前933-前722)历19王212年。南方犹大王国(公元前933-前575)历20王共348年。在四百多年的以色列君主制历史上,有一个十分突出的现象:无论是统一王国时期还是分国时期,君主制度从来都不具有集权特征;绝大部分国王在民族历史的记载中,都被后世史家们所诟病。不仅如此,古代以色列民族史上有一个十分特殊的文化“奇观”:从公元前8世纪南北分国时代开始,直到公元前4世纪犹大王国遗民自巴比伦回归后的第二圣殿初期,“先知”代有人出,这些人对南北两国诸王的统治几乎一致地予以谴责。换言之,古代以色列民族王权的“合理性”与“正当性”无论在当代还是后代,均遭到质疑和不同程度的否定。

从文献角度看,反映和记录以色列民族史最重要的文献是《塔纳赫》(Tanah,即希伯来《圣经》)。其中的《撒母耳记·上》记述了以色列王权产生时最初的情景:

以色列的长老都聚集,来到拉玛见撒母耳。对他说:“你年纪老迈了,你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们,像列国一样。”①(撒上·8:4-6)

可以看到,以色列人最初立王,是要“仿效”别国的君主制度,“像列国一样”建立自己的王国。但是,当我们检视以色列周边邻国时却发现,在以色列王权存在的历史时空内,周围那些与其有着千丝万缕关系的国家,君主制度却没有一个像以色列那样,具有我们指出的上述现象。不但以色列南部的大国埃及如此,在北部和东部,与以色列同处在“新月沃地”的两河流域地区那些历史上旋起旋灭的强国,如古巴比伦王国、亚述帝国、新巴比伦帝国、波斯帝国等也如此。

笔者认为,上述现象的背后,反映出了古代以色列王权最根本的一个特征,即“有限君权”。所以如此的原因当然是复杂的,但这个民族在历史进程中形成的宗教意识形态无疑与之有着密切关系。以色列人宗教意识形态的核心,表现为以“圣约”形式体现出的“妥拉”(Torah,义为“律法”)。“妥拉”被理解为耶和华的神圣启示,是作为“选民”的所有人必须遵奉的。当然,社会存在决定社会意识。以色列民族立国后长期存在的以氏族部落制度为基础的社会组织结构,是制约其君主制度走向集权的现实原因,而决定这一组织结构的深层基础,则是与之相适应的、以土地制度为中心的生产资料所有制的形式。本文即是从这一角度展开的思考。

一、相关资料的分析与本文的基本立场

这里涉及一个希伯来《圣经》中相关文献的使用问题。作为以色列—犹太民族经典的《塔纳赫》,按其自身的传统,分为“妥拉”、“耐维姆“”(Nevi'm,义为“先知”)和“凯图维姆”(Kethuvi'm,义为“作品集”,亦称“圣录”)三大部分。这三部分被编订的时间并不相同。“妥拉”部分居先,约完成于公元前400年左右,即通称的“摩西五经”。“耐维姆”次之,约完成于公元前250年到前200年,内容包括反映古代以色列民族历史发展进程的“历史书卷”和先知们所发“预言”的“先知书卷”。“凯图维姆”再次之,约完成于公元1世纪后半期,内容是表现以色列人精神信仰与现实生活各个方面的作品。那么,在我们讨论的这部典籍中,相关的律法观念究竟是王权存在历史时期具有的,还是后人所附会的?它对于民族历史的记载,是否反映了历史的真实?为说明此问题,笔者对与本论题关系最为密切的“律法”部分和“历史书卷”部分的文献该如何看待,简略谈一下自己的看法。

关于“妥拉”文本资料构成的讨论,学术界有大量的成果,这其中既有从历史批评角度提出的学说,也有从文化发生学角度提出的各种观点,还有完全否认“妥拉”的历史价值,认为它是在后期观念主导下“创作的”作品的看法。从历史研究的角度说,笔者认同历史批评学派的底本学说。这不仅是因为,底本理论在目前的学界研究中,仍然是被相当多的学者所认可的一种学说,还因为在吸收了后来的研究成果后,它更显示出了对于“妥拉”构成资料辨析的行之有效。认为“妥拉”完全没有历史价值这一派的观点,当然自有其理由,但是正如J.布兰肯索普指出的那样:“后移资料定期的趋势在近期某些著作中表现十分明显,但却并非没有问题。它必须依赖于这样一种原则:不能肯定为早期资料的,就一定是晚期资料,这已经到了一种令人不快的程度。它也将那些否认早期各种资料存在的人置于必须填充由于他们置换资料定期使前流放时期出现空白的位置上,换言之,这使他们必须提供一种或者口头、或者书写、或者二者兼具的对传统发展的替代叙述,但是几乎没有哪个晚期资料的拥护者已经说明了这个问题。”②笔者同样认为,即便“妥拉”甚至整部《塔纳赫》成书时间确实较晚,但我们起码不能否认其中存在着比较古老的资料。

底本学说形成于19世纪后期的格拉夫—威尔豪森(K. H. Graf-J. Wellhausen)“五经四底本”理论。它认为,《妥拉》中被称为“摩西五经”的《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》这五部经典的叙述,是由称神的名字为“耶和华”(Jehovah)的资料、直接使用希伯来文表示神的称呼“埃洛海姆”(Elohi'm)的资料、以《申命记》(Deuteronomy)为代表的资料和表现祭司(Priest)观点的四种资料组合形成的。这四种资料被简称为JEDP四种底本,它们出现的时间并不相同,J、E底本形成于公元前9、8世纪,其中保留了大量早期口传历史的成分;D底本形成于公元前7世纪末期,是在公元前621年犹大国王约西亚整修圣殿时发现的“申典”律法书基础上形成的;P底本则形成于公元前5世纪末期。整部《妥拉》就是在这个时期,以P底本为基础,组合上述其他三种底本完成的。20世纪的一些学者予以了进一步的思考。例如,犹太学者Y.考夫曼(Yehezkel Kaufmann)认为P底本资料具有古老的风格和特质,产生时间应该在《申命记》为代表的D底本资料之前。还有一些学者在传统的四种底本基础上,对每种底本都进行了细分,指出构成JEDP四种底本的内容都可以进一步解析出早晚不同时期的资料。这种区分尽管仍有讨论的空间,但愈益证实了“五经”中大量古老资料存在的事实。

对反映古代以色列王权产生过程和君主制国家建立之后历史的几部主要经卷——《撒母耳记》、《列王记》、《历代志》等,学界则有相对比较一致的看法。前两种经卷在内容叙述上不但是连续的,而且完成的时间也均在公元前6世纪末至公元前5世纪初期的巴比伦俘囚时期。此外,由于这两卷历史记录在评价历史人物和事件时,与《约书亚记》和《士师记》一样,都反映出与《申命记》律法相同的立场,它们连同《约书亚记》和《士师记》一道,被圣经学界称为“申命派史著”(Deuteronomistic Historical Works)③。至于《历代志》,是在原犹大国民自巴比伦回归、经过了宗教与社会改革两代人后,约公元前350年左右才成书的。它是一部大量引用包括《撒母耳记》和《列王记》在内的此前已完成的《塔纳赫》历史书卷的作品,带有成书时期鲜明的历史观念。美国学者M. Z. 布莱特勒在谈论西方学界对《历代志》作者的看法时甚至说:“近来,相当多的研究强调,《历代志》的作者是一个神学家而非历史学家。”④因此,本文的论述不以它的内容作为资料依据。

“一切历史都是当代史。”克罗齐的这一名言揭示出,任何对民族历史的重叙都必然带有后来者对历史人物、事件的理解,表现出一种价值判断,古代以色列民族的历史记录同样如此。但是,这其中有两个重要因素需要我们考虑。

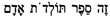

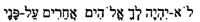

首先,与那些完全出自一人、同一个时期的历史叙述不同,从“摩西五经”中的各经卷和各种“历史书卷”的文本结构来看,无论它们最后成书是在何时,都是由各种不同时期的资料组合而成的,这在各卷文本中留下了可以被辨识的明显痕迹。例如,即便是反映民族最古老的“起源”时代的记录《创世记》,在第5章说到亚当的世系族谱时,就把这一信息明确“透露”给了我们。其第1节的第一句,中文圣经翻译为“亚当的后代记在下面”,希伯来文原文则是 。这其中的

。这其中的 一词,本意是“书卷”(相当于英文的book与scroll)和“文献”(document)的意思。书卷当然就是已经被记录成册的,因此这个句子如果直译可以译为:“这就是已被记录在册的亚当的后代谱系。”显然,这句话具有作为提示第5章内容资料来源的功能⑤。再比如,就“妥拉”中的各种律法资料而言,圣经学界认为其中存在着明显的几个“律法集成”,像《出埃及记》第20章19节至第23章33节被称作“约典”(Covenant Code)或“约书”(Covenant Book),《利未记》第17章至第26章被称作“圣典”(Holiness Code),被视为《申命记》全卷核心的第12章至第26章被称作“申典”(Deuteronomistic Code)等。如果看《撒母耳记》、《列王记》等一些专门记史的经卷,情况同样如此。《撒母耳记》的主体部分包含着早期和晚期两种不同的资料,此外还有一些用韵文写成的独立段落。《列王纪》一书明显是由多种资料汇编而成。该书明确提及的就有三种:《所罗门记》、《以色列诸王记》和《犹大列王纪》。此外还有各种重要人物单独的故事和持《申命记》观点的史料。上述《妥拉》中的资料和“历史书卷”中的资料,在相对宽泛的历史背景下,并非不可以区分它们的时代。

一词,本意是“书卷”(相当于英文的book与scroll)和“文献”(document)的意思。书卷当然就是已经被记录成册的,因此这个句子如果直译可以译为:“这就是已被记录在册的亚当的后代谱系。”显然,这句话具有作为提示第5章内容资料来源的功能⑤。再比如,就“妥拉”中的各种律法资料而言,圣经学界认为其中存在着明显的几个“律法集成”,像《出埃及记》第20章19节至第23章33节被称作“约典”(Covenant Code)或“约书”(Covenant Book),《利未记》第17章至第26章被称作“圣典”(Holiness Code),被视为《申命记》全卷核心的第12章至第26章被称作“申典”(Deuteronomistic Code)等。如果看《撒母耳记》、《列王记》等一些专门记史的经卷,情况同样如此。《撒母耳记》的主体部分包含着早期和晚期两种不同的资料,此外还有一些用韵文写成的独立段落。《列王纪》一书明显是由多种资料汇编而成。该书明确提及的就有三种:《所罗门记》、《以色列诸王记》和《犹大列王纪》。此外还有各种重要人物单独的故事和持《申命记》观点的史料。上述《妥拉》中的资料和“历史书卷”中的资料,在相对宽泛的历史背景下,并非不可以区分它们的时代。

其次,无疑,经过正典化时期的最后整理和编订,“妥拉”和“历史书卷”整体上都呈现为一种具有统一思想观念的“有目的性的”叙述。但是,如果这种叙述是利用传说时期和王权存在时期传诸后世的资料“编纂”、“评价”、最后“定型”为自己民族的历史,那么这说明某些资料所代表的古老观念在与后世观念进行“对话”时,起码是受到了尊重。从历史发展的规律看,一个民族早期形成的传统往往深植于民族共同体的精神和意识中,并持续发生着深刻的影响。这方面《塔纳赫》中有大量的例证,例如关于如何对待本族奴隶的律法,在JE、D、P底本中都有记录,但细节有变化和发展,对本族奴隶的态度逐渐更为人道,其背后表现出的保护本民族同胞这一观念却是一致的⑥。

笔者认为,上述讨论提醒我们注意两方面的问题:辨析并合理地使用相关史料,同时还应将历时性和共时性的探讨相结合,这样才能更清晰地揭示作为“传统”的律法精神与王权之间的关系。

二、“启示”——古代以色列律法的观念基础

被称作“五经”的“妥拉”部分,汇集了大量的律法内容,有关王权的律例就包括在其中。换言之,有关王权的律法规定,是从属于以色列民族对其全部律法的整体认识的。那么,律法的观念基础是什么?在众多的律法集成中,《出埃及记》第20章中以“十戒”为中心的一组律法,最能解答此问题。原因在于,就希伯来历史文化传统看,“十戒”是以色列接受耶和华律法的开端,被视为通过“立约”进而民族开始形成的重大事件,具有独一无二的构造民族文化基础的关键作用和功能;而按照犹太教教义,“十戒”至今仍被解释为一切律法的中心。当一个民族的后来者以某种极为独特的叙述方式,来追记本民族律法的起源时,其中实际上已经暗含了解释的意义。“十戒”本身的十条戒律,被记录在《出埃及记》第20章的第2至第17节,但是,如果把视野扩大到其被“颁布”的具体语境时,就会看出,这十条戒律实际上从属于从第19章到第24章这一更大的律法叙述板块,民族律法“起源”的基本观念就深藏其中。这个叙述板块有五个部分:(1)第19章。以色列人出埃及后到达旷野中的西乃山下时,耶和华晓谕摩西要以色列民做好自洁的准备,第三天耶和华于火中降临山上,呼召摩西上山聆听神的话语。(2)第20章第1至第17节。耶和华在一个简短的开场白后开始颁布“十戒”。(3)第20章第18至第21节。百姓见到神降临的异象后的恐惧;摩西接近神的所在。(4)第20章第22节至第23章33节。这一部分即所谓的“约典”,内容以禁造偶像和晓谕如何敬拜神的规定开始,随后涉及一系列关于民事、刑事的律例和宗教节期的内容,并以对土地的应许和不许崇拜异教诸神的警告作为结束。(5)第24章。摩西将律法传于百姓,百姓接受律法;耶和华再次命摩西上山接受刻写在石板上的律法和戒命。从结构上看,这五个部分呈现出这样的特点:

耶和华启示 颁布“十戒” 耶和华启示 颁布“约书” 耶和华启示

这样一种从启示到颁布律法再到启示的结构,是古代以色列民族所独有的。希伯来律法与古代近东其他民族的法律有密切的联系,但是,这种将立法者视为神,从而使民族律法具有神圣起源的观念,在古代近东地区其他民族中却从未见到。例如在我们所熟知的《汉谟拉比法典》中,那位雄才大略的国王宣称自己受命于马尔杜克在地上建立了“真理”与“正义”,因此,汉谟拉比,他这位“大能的王”、“公义的王”有充足的理由来颁行法律。为了更清楚地阐明希伯来律法观念的丰富意义,笔者将这组律法中的核心“十戒”引述如下(这个叙述段落比较冗长,在此只引用戒律部分和前后相关的叙述内容):

神吩咐这一切的话,说:“我是耶和华你的神,曾将你从埃及地为奴之家领出来。

除了我以外,你不可有别的神。/不可为自己雕刻偶像,也不可作什么形象……/不可妄称耶和华你神的名……/当记念安息日,守为圣日……/当孝敬父母……/不可杀人。/不可奸淫。/不可偷盗。/不可作假见证陷害人。/不可贪恋人的房屋,也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的。

众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟,就都发颤,远远地站立。对摩西说:“求你和我们说话,我们必听;不要神和我们说话,恐怕我们死亡。”(出·20:1-19)

我们先看“十戒”前后的叙述,首先是神“吩咐这一切的话”,这表明,立法者是神;其次百姓因为惧怕,要求摩西“传达”神的话。这告诉我们,在以色列人的意识中,摩西不像汉谟拉比那样,有颁布律法的权力,他只不过是个传达者,是神直接在启示律法。同时,百姓表示“必听”神的话语,表明他们集体接受律法。神的律法不是启示给特定“权力者”的,而是与以色列全民立约。尽管摩西是带领百姓出埃及的民族领袖,但他依然是个普通人。在希伯来文化传统中,摩西不是古希腊那些宣称自己与奥林匹斯神山上哪位神祇有血缘关系的部落领袖。

再看“十戒”本身的特点。十条戒律中前四条属于宗教律法,涉及如何崇拜神,后六条则属于世俗律法,有关人与人之间的社会关系。这种将两个不同范畴并置的颁布律法的特点表明,希伯来律法观念认为,无论宗教还是世俗律法的起源都来自于神,都是不可违背的“神律”。

进一步分析“十戒”的内容可以看出,信仰与道德一致是其中一个典型的特征。它隐含着这样一种逻辑:信仰耶和华,就必须按照神的“吩咐”去遵守人与人之间的社会规范。如果只是形式上敬拜耶和华而却违反道德范畴的戒律,则不被认为是真正信奉耶和华。

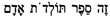

最后,我们可以看一下律法颁布所使用的语式。十条戒律中,除第四、五两条外,其余八条全部都以希伯来语中语气极为强烈的表示否定意义的副词 (not)开始⑦;十条戒律全部都采用表示命令含义的祈使语气,凸显的是律法必须被遵守。

(not)开始⑦;十条戒律全部都采用表示命令含义的祈使语气,凸显的是律法必须被遵守。

那么,这些资料是否可靠,能否代表上述观念的起源具有悠久的传统?笔者倾向予以肯定,我们在此可以对这一部分的资料做一个分析。从资料构成的角度看,从《出埃及记》第20章第1节到第21节的“十戒”这一部分,是由J、E两种底本形成的⑧。笔者说过,J、E两种底本是构成“五经”的最早资料,而且其中包含了大量口传成分。此外,根据《圣经》学界的认识,J、E两种底本分别代表了南、北两国不同的记史传统。它们不但应该有久远的历史传统为基础,而且说明将律法的起源视作神的启示的观念,在整个民族内拥有广泛的共识。如果按照另一些学者的意见,“十戒”不仅从观念上,而且从文本上看都有更古老的背景。除了《出埃及记》中记载了“十戒”的内容外,在《申命记》的第5章,有关于摩西在约旦河东向百姓重申律法时,再次提到当年接受“十戒”的情景和“十戒”的内容。一些学者通过研究《申命记》这个版本的“十戒”,认为其形式与在古代近东地区发现的宗主国与仆从国之间订立的条约在形式上相类似。这些条约在公元前1400年到1200年间后期赫梯帝国文献中有完整的体现。而从时间上看,以色列人出埃及的历史时代就被推定在公元前13世纪末至公元前12世纪初。这些学者据此认为,“十戒”乃至相当一部分律法内容根本无须用底本理论加以解释,它们的出现就可以追溯到出埃及的历史时代⑨。无论对这两种观点如何看待,都表明由“十戒”所代表的重要观念,在以色列民族建立君主制国家前是已经存在的。当然,我们不能认为“五经”中所有的律法内容都可以追溯到以色列的氏族部落时期。尽管这个民族把自己所有的法律规定都置于了前国家时期背景下的“妥拉”之中,但如果仔细分析这些庞杂、丰富的“典章”、“律例”、“法度”,仍然可以分辨出它们具有不同时代的层次之分。限于本论题的范围,笔者不多赘述,但是,就《出埃及记》中以“十戒”为核心的、以J、E底本资料构成的这组律法内容,笔者认为其具有古老的起源背景是可以成立的。我们看到,就“十戒”的具体内容看,除了宗教律法外,其余涉及世俗生活的规定并未出现后世律法中那些与以色列立国后发展了的社会现实有关的律例,甚至没有出现关于“土地”的规定,而是以十分简洁、朴素的祈使句,对基本的人际关系道德提出要求,它们与以色列氏族部落时代的生活并不冲突。

三、《申命记》中的“王律”与“申命派”历史中的王

在“妥拉”五卷中,唯一提到有关以色列民族君王的律法是《申命记》第17章第14至第20节,这一部分被称作“王律”(The Law of the King):

[摩西说:]“到了耶和华你神所赐你的地,得了那地居住的时候,若说:‘我要立王治理我,像四围的国一样。’你总要立耶和华你神拣选的人为王。必从你弟兄中立一人,不可立你弟兄以外的人为王。只是王不可为自己加添马匹,也不可使百姓回埃及去,为要加添他的马匹;因耶和华曾吩咐你们说:‘不可再回那条路去。’他也不可为自己多立妃嫔,恐怕他的心偏邪;也不可为自己多积金银。他登了国位,就要将祭司利未人面前的这律法书,为自己抄录一本,存在他那里,要平生诵读,好学习敬畏耶和华他的神,谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。免得他向弟兄心高气傲,偏左偏右,离了这戒命。这样,他和他的子孙便可在以色列中,在国位上年长日久。”

这一段有关王的规定,是以摩西重申耶和华律法的方式“预先”晓谕百姓的,背景被设置在出埃及后,以色列人到达迦南地界、但尚未夺取迦南之前。如果我们总结一下,可以看出它强调的是这几个方面:君权神授;本族人为王;以迦南地为国本⑩;不可多立妃嫔;不可贪恋财富;敬畏耶和华,遵行律法。这其中最为引人瞩目的是两点:王的权力被置于律法之下,“要平生诵读”神的“律法书”,不可懈怠;王没有高于百姓的特权,不可“向弟兄心高气傲”。

《申命记》成书于公元前7世纪末期,它的最初形态,是公元前621年犹大国王约西亚当政时期在整修耶路撒冷圣殿时发现的一卷律法书。这卷律法书就是最终的《申命记》的第12至第26章,也既“申典”的内容,其余部分则被认为是在公元前7世纪最后的近20年内完成的,“王律”这一部分就包括在最初发现的这卷律法书中。一个问题自然浮现出来,既然“王律”是后出的文献,它能否代表整个古代以色列君主制存在时期对王权的认识?的确,即便我们可以说,“申典”被发现时,已经是一卷单独的“律法书”,它开始被编写的时间肯定更早,但早到什么时候我们并不能确定。然而,如果我们将之与“十戒”联系起来,思考后世律法对王权的限制问题时,则可看出它们在基本精神上的一致性。首先,律法来自神的启示,具有神圣性,因此它是至高无上的,即使作为君主也在律法之下。其次,“圣约”是全民之约而非只针对民族领袖或王,因此君主在这个意义上不拥有高于民众的特权。再次,信仰与道德合一,敬畏耶和华就不可骄奢淫逸。如果我们说以J、E底本为代表的古代以色列民族关于律法的基本观念具有古老的起源,这说明,在不同底本的律法之间不但具有前者对后者的影响,相应的基本律法观念也是被传承的。后出的、以文字表述出来的“王律”,不过是对“有限君权”这一传统观念的再次申明和具体化而已。

古代以色列民族关于律法具有神圣起源的观念,的确导致了限制王权的思想倾向。这一点当我们考察《撒母耳记》和《列王记》的相关记述时得到了印证。笔者已经提到,《撒母耳记》和《列王记》属于“申命派史著”,既然它们的编纂者秉持《申命记》的立场,那么是否这些史书就只是《申命记》律法的注脚,无法有效地阐明以色列民族关于王权的观念?这种担心是不必要的。因为我们说过,“申命派史著”的每一卷都是由多种资料组合而成的,尽管编纂者在组合、编辑这些资料时确实进行了修订,特别是加入了自己对人物和事件的评价,但通过对相关文本多角度的互证和探讨,学者们承认,史著中相当多的具体资料具有反映历史状况的古老背景。“申命派”编纂者在经卷中最重要的特征,是经常以《申命记》的立场对历史进行宗教道德意义上的评价,这一点,我们从结构和内容上并非无法分辨。此外,笔者将会谈到,即便是申命派史家的评价,对于我们认识以色列民族王权的特征和关于王权的观念也是具有重要意义的。

《撒母耳记》反映了以色列人立王、建国的历史。关于王权的产生,其中耐人寻味地说以色列人要求立王原本是不符合耶和华旨意的,只是耶和华出于对百姓要求的宽容,才答应这一要求,他对先知撒母耳说:“百姓向你说的一切话,你只管依从;因为他们不是厌弃你,乃是厌弃我,不要我作他们的王。”(撒上·8:7)撒母耳还不厌其烦地告诉百姓立王的弊端:

管辖你们的王必这样行:他必派你们的儿子为他赶车、跟马、奔走在车前;又派他们作千夫长、五十夫长,为他耕种田地,收割庄稼,打造军器和车上的器械;必取你们的女儿为他制造香膏,作饭烤饼;也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园,赐给他的臣仆;你们的粮食和葡萄园所出的,他必取十分之一,给他的太监和臣仆;又必取你们的仆人婢女,健壮的少年人和你们的驴,供他的差役;你们的羊群他必取十分之一,你们也必作他的仆人。那时你们必因所选的王哀求耶和华,耶和华却不应允你们。(撒上·8:11-18)

但是,百姓坚持要求立王,于是,撒母耳膏立了耶和华亲自拣选的便雅悯支派的扫罗为以色列的初王。上述两段引文,第一段就属于“申命派”史家对历史评价性的文字,但是,从第二段引文来看,由于以色列人进入迦南的时候,尽管自己没有建立国家,但周围民族都已有成熟的国家制度,甚至和他们交战的迦南原住民,也都建立了大小不等的国家。撒母耳所描述的立王的“弊端”他们并非不熟悉,因此,这一段叙述背后所透露出的否定王权的思想,是有现实的历史依据的。大卫称王,同样有关于耶和华拣选、撒母耳膏立的记载(11)。尽管“申命派”史家将此解释成扫罗干犯耶和华,所以他遭到厌弃的结果,但大卫最终成为全以色列十二支派的共主,实际上是他武装夺取政权的结果。在这个过程中,撒母耳以耶和华的名义予以支持,显然是在获取君权神授的合法性,这对于大卫获得百姓的认同有着十分重要的意义。

君权在神权之下,只有耶和华才是“王”,世俗的君主并没有神圣性,这一观念在我们考察以色列民族建国后的历史时,得到了更明确的体现。以色列统一王国时期,在第一王扫罗时代,扫罗的权力就受到来自代表宗教势力的先知撒母耳和氏族长老与百姓势力的限制。由于未按撒母耳的指示处理掳物和献祭之事,扫罗不只一次受到撒母耳的申斥(12)。扫罗的决定,也有因百姓不同意而被推翻的记录(13)。大卫是整个以色列君主制时期最有为的国王,在他和儿子所罗门统治时代,曾通过一系列政策和措施想加强中央集权,但大卫晚年,王子押沙龙和亚多尼雅两次叛乱,在这一过程中,不但朝廷和地方氏族部落势力分裂为两派,在大卫逃难途中,前王扫罗一族的族人竟然当面咒骂身为国王的大卫(14)。所罗门时代被视作以色列民族史上国富民强的时期,但却只是暂时掩盖了王权与地方氏族部落势力之间的深刻矛盾,所罗门刚一死去,统一的国家就立刻分裂,由北方十个支派建立的北方以色列王国和南方两个支派建立的犹大王国长期对峙,彼此争战不休。特别是分国以后,北方王国内的氏族部落传统势力十分强大。在北方王国存在的212年历史上,竟经历了九次王朝更迭,先后有十九人登上王位。在涉及北国的史料中,我们找不到任何维护哪一王朝为正统的记载,相反却看到,北国初王耶罗波安反叛耶路撒冷和第六王暗利登基,都有强大的民意支持。我们还看到,北国王朝的更迭,常常是不同支派部族势力角力的结果(15)。这表明,北方王国根本不接受任何一个王族具有神圣性。南方犹大王国一直由大卫王室执政,这是因为犹大王国基本上是单一支派国家。构成南国的只有犹大和西缅两个支派,较小的西缅支派较早地融合进了犹大支派中。出于犹大支派的大卫王族,从大卫攫取王位时就得到本支派长老、贵族的支持。大卫、所罗门执政时期,他们仍然对犹大多有偏袒,这是所罗门之后南北分裂的重要原因之一。即便如此,我们也看到,在犹大王国历史上,臣子弑君的事件仍然时有发生(16)。

对于任何一个民族来说,法律的实际效力都基于相互作用的两个方面:对所规制对象的强制约束力和规制对象对法律的认同。在这个意义上说,法律的制定带有一定程度的“理想化”色彩,即它假定了法律不但“应该”,而且“必然”会被规制对象所遵行。但是众所周知,理想化的约束力与现实效力之间是永远存在着矛盾的。“王律”对以色列王权做出了种种“不可”的限制,但如果说这种限制仅仅是基于耶和华神所赋予它的神圣性和对不遵行律法将会受到神的惩罚的“威慑”,对于手握现实最高权柄的以色列民族诸王来说,无论是出于现实政治的需要,还是由于人性的“缺陷”而干犯耶和华的律法似乎就是不可避免的。以著名的所罗门王为例,如果我们阅读《列王记·上》第9章至第11章的相关段落,很容易就可以看到这样一些记载:所罗门王拥有大量的财富(包括金银、宝石、香膏等等),生活奢华;他不但加添了马匹和车,而且恰恰是从埃及买来的;他不仅多置妃嫔,而且这些妃嫔来自各国各族,他还为这些外邦妃嫔在耶路撒冷对面的山上建筑丘坛,为要让她们“向自己的神烧香献祭”。可以说,所罗门几乎是违反了大部分“王律”中的规定,但他的行为显然有着现实政治的考量。一个国王当然要使国家富强,不向埃及买马和车如何建设自己的军队?娶那些异族妃嫔原本出于政治联姻的目的,她们有不同的信仰,那么为其建立崇拜自己神祇的丘坛,对于稳定与异国的友好关系不是也有合理性吗?现实需要与律法理想之间的矛盾岂能完全避免?

正是在这样的历史语境中,“申命派”史家的观点对我们思考律法观念与王权特征的关系具有特殊而重要的价值。我们看到,在历史记录的同时,“申命派”史家把自己的评判插入到了历史叙述之中,例如:

所罗门王在法老的女儿之外,又宠爱许多外邦女子……论到这些国的人,耶和华曾晓谕以色列人说:“你们不可与他们往来相通,因为他们必诱惑你们的心,去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。(王上·11:1-2)

所以耶和华对他说:“你既行了这事,不遵守我所吩咐你守的约和律例,我必将你的国夺回,赐给你的臣子。然而,因你父亲大卫的缘故,我不在你活着的日子行这事,必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回,要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷,还留一支派给你的儿子。”(王上·11:11-13)

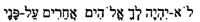

“申命派”史家对所罗门死后统一王国分裂的事实竟做了如此的解释。我们还发现,分国之后的北南两国的国王们几乎无一例外地被“申命派”史家予以评价,而且所用的文字完全成了一个套语:某某王“行耶和华眼中看为正的事”或某某王“行耶和华眼中看为恶的事”。如果说“申命派”史家是在以一种“后观”的视角表达自己的价值评判的话,当我们将目光投向那些与以色列民族诸王同一时期的先知时,发现分国时期的先知们同样以耶和华神的名义对当政者的统治进行否定,强烈呼吁实现社会“公义”的理想(17)。在这些先知们眼中,南北两国君主们治下的社会官场腐败、贿赂公行、富人欺压穷乏者、孤儿和寡妇等弱势群体哀告无门。那么,难道公平、正义、敬畏耶和华就只是南北两国中的先知们以及犹大王国灭亡、巴比伦俘囚时期“申命派”史家们的要求和理想吗?不是的,当政者们在理论上同样认可这些观念。属于“圣录”部分的诗篇第72首被标记为“所罗门的诗” ,是否属实,我们已经无从考证了,因为即便我们认可这个标记,但希伯来文的介词

,是否属实,我们已经无从考证了,因为即便我们认可这个标记,但希伯来文的介词 同时也还有英文介词to、for的意思,可以把这个标记理解为“献给所罗门的诗”或“为所罗门而作的诗”。但从此诗提到的一系列具体内容看,则可认定它是以所罗门王的生平事迹为素材创作的诗,或者,最起码可以理解为这是一首产生于君主制时代的诗。A.伯林和M. Z.布莱特勒甚至认为它很可能是一首国王加冕礼时的颂歌(18)。这首诗的开头说:“神啊!求你将判断的权柄赐给王,将公义赐给王的儿子。/他要按公义审判你的民,按公平审判你的困苦人。/大山小山,都要因公义使民得享平安。/他必为民中的困苦人申冤,拯救穷乏之辈,压碎那欺压人的。/太阳还存,月亮还在,人要敬畏你,直到万代。”(诗·72:1-5)我们或许可以这样认为:尽管国王在现实中的权力无疑是多方面的,但是,在以色列民族之中,“君权有限”的观念却有着深刻的思想基础,是从上到下普遍认可的一种“理想原则”。

同时也还有英文介词to、for的意思,可以把这个标记理解为“献给所罗门的诗”或“为所罗门而作的诗”。但从此诗提到的一系列具体内容看,则可认定它是以所罗门王的生平事迹为素材创作的诗,或者,最起码可以理解为这是一首产生于君主制时代的诗。A.伯林和M. Z.布莱特勒甚至认为它很可能是一首国王加冕礼时的颂歌(18)。这首诗的开头说:“神啊!求你将判断的权柄赐给王,将公义赐给王的儿子。/他要按公义审判你的民,按公平审判你的困苦人。/大山小山,都要因公义使民得享平安。/他必为民中的困苦人申冤,拯救穷乏之辈,压碎那欺压人的。/太阳还存,月亮还在,人要敬畏你,直到万代。”(诗·72:1-5)我们或许可以这样认为:尽管国王在现实中的权力无疑是多方面的,但是,在以色列民族之中,“君权有限”的观念却有着深刻的思想基础,是从上到下普遍认可的一种“理想原则”。

四、以色列民族“有限君权”观念的现实基础

一个问题随之出现:如果我们说“有限君权”的观念不但具有古老的传统,而且长期存在,那么原因何在?换言之,是什么保证了这一传统在历史发展过程中拥有如此强大的传承性?“物质的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”(19)我们可以从古代以色列君主制时代生产资料所有制形式的核心——土地制度入手来说明。

以色列人是以氏族部落联盟形式征服迦南的,也是按照这一社会组织结构来分配所占领的土地的。在各个支派(部落)内部,土地又按照氏族或宗族到家族的形式层层分配。这种土地所有制度受到法律的保护,各支派的土地不得随意转让(20)。反映士师时代生活的《路得记》告诉我们,土地在宗族内部转让时,须按亲族关系的远近进行。只有在近亲放弃购买的前提下,才允许转让给远亲(21)。被圣经学界称为“圣典”的《利未记》第17至26章,具体形成的年代一直存有争议,但综合有代表性的各家意见看,则是在犹大王玛拿西当政时期(公元前692-前638)到公元前6世纪前期犹大遗民自巴比伦回归前后这一时期出现的(22)。“圣典”中有专门关于地产的律法,其意在于保护家族和氏族的土地所有权,限制土地的集中(23)。无论是这方面的律法出于犹大王国君主制度仍然存在的玛拿西王时期,还是出于犹大遗民自巴比伦回归之后,都说明君主制时代的土地所有制度是以血缘关系为基础的,没有超出氏族部落为基本单元的所有制结构。尽管在当时的社会条件下,权贵对普通百姓土地的巧取豪夺应该是不可避免的,但是仍然有两个现象值得我们特别注意。首先,土地的兼并似乎很少超出氏族部落的范围。分国时期北国以色列第七王亚哈欲得王宫附近拿伯的地产葡萄园,遭到后者拒绝后,只好通过王后耶洗别串通与拿伯“同城居住的长老贵胄”害死拿伯才达到目的(24)。这暗示出即便身为国王,亚哈夺地之举也是借助氏族部落贵族势力得逞的。其次,王室似乎也没有任意占有国中甚至本支派土地的特权。统一王国时期雄才大略的大卫王始终只将他亲自从异族耶布斯人手中夺取的耶路撒冷视作自己的产业,称其为“大卫城”。北国第六王暗利为将都城从得撒迁往撒玛利亚,特意以二地连得银子,从原地业主人撒玛手中购得此山(25)。因此,可以认为,以氏族部落为基本单位、层层分割占有的土地所有制度在君主制时代是这个民族基本的生产资料所有制形式。这一状况使得无论是统一王国时期还是分国时期,氏族部落势力都保持着强有力的影响,地方长老、贵族始终拥有自己的权力,形成了抗衡王室集权的地方力量。我们在历史文献中也能看到,当提到一个具体的人物时,常常会特别说此人是哪个支派的人,而很少说其是南国人或是北国人。这种对本支派的强烈认同表明,君主制时代的以色列国家是建立在原有的氏族部落制基础上的国家。在以色列民族国家的整个历史上,只有大卫、所罗门父子两代为王时期显示出想要集权的倾向。例如,大卫给诸王子以特权,以增强王族势力。他控制了宗教管理权,设祭司长职位,但又将其列入廷臣序列,置教权于王权之下。他还任命了直接向国王负责的官吏(26)。所罗门继承了父亲强化王权的政策,为加强对地方和宗教势力的控制,他在全国任命了十二位听命于自己的政府官吏,罢黜并驱逐了曾在王位争夺过程中反对自己的两祭司长之一亚比亚他(27)。但是,他们挑战以氏族部落血缘为纽带的长老权力统治结构的努力并不成功,这不但表现在自己当政时期即有叛乱发生(28),更在所罗门一死,国家立刻分裂的史实中暴露无遗。

如果我们回顾整个古代以色列民族的历史,似乎可以这样来看待其社会权力结构的发展线索。在进入迦南前的“旷野时期”,在沙漠和绿洲之间游牧、半游牧的以色列人形成了自己的部落联盟制度,得地定居于迦南后,尽管经历了向以农耕为主的生产、生活方式的转变,但氏族部落制度长期被保留下来。建国前,以色列人的“士师时期”约有150年左右的历史,完全是各个支派各行其是,以至于经常在与四邻异族争夺对迦南控制权的过程中处于劣势。正是因应现实的需要,王权才产生了。然而,以色列王权产生的过程并非哪个支派强大征服其他支派的结果。我们看到第一王扫罗是各个支派协商、推举的人选。因此,扫罗的王权始终受到部族势力和宗教势力的制约。大卫巧妙地利用了南部犹大支派的部族力量,战胜了出身北方便雅悯支派的扫罗王族,在扫罗死后,经过艰苦的努力才成为南北各个支派的共主(29)。以强力和谋略登上王位的大卫以及在他之后继承王位的所罗门王,均曾推行强化中央集权的政策,但是,由于并未从根本上变革以氏族部落为基础的生产资料所有制度,地方部族长老和贵族的权力也就并未被真正触动。因此,这两位强势国王当政时期,王室集权和地方分权的矛盾可以掩盖一时,却终究无法持久。我们已经分析过的史实表明,分国之后,这种状况依然没有改变,以色列民族史上的君主制度始终不是集权式的政体,国王们也从来不是拥有绝对权力的君主。

这一根本原因,正是古代以色列民族“有限君权”观念意识长期存在的基础,也是“申命派”史家臧否诸王是“正”是“恶”、各位先知否定诸王治下的社会现实的深层条件和原因。在以色列人立国之前,军事民主制色彩浓郁的部落制度,使律法(以早期JE律法为代表)的产生具有以神的“启示”和“圣约”之下“会众”平等为特点的神圣起源。从思想领域看,带有民主化特点的古老律法观念传统在君主制国家建立后,由于部族势力的强大仍然长期影响着人们的意识。以色列人建立国家后,在地域文化影响下的信仰驳杂以及阶级分化,使宗教矛盾和社会的不公不可避免,而律法所强调的信仰与道德合一,则给予“申命派”史家和先知们从信仰和道德结合的立场评价君主、抨击时政以有力的思想资源。在他们的意识里,至高的权力属于耶和华,王权的存在不过是出于耶和华为满足百姓现实需要的一种宽容,它是暂时的,不是永恒的。“圣约”是一种民族之约,不是民族领袖或国王、祭司与耶和华神之间的个人之约。全体以色列民同为耶和华的选民,在神的律法下,每个神的子民都是平等的。神对一个人的评价标准在于他是否“公义”,不在于他是否拥有权力,而“公义”的原则来自于神不来自人。一个人的最高理想应该是成为一个“与神同行”的义人;一个蒙神喜悦的社会应该是一个敬畏耶和华的公义的社会。怎样才能做到“公义”?遵守神的律法,“不偏左右”,就可以达到这一要求。因此,君权固然神授,但其统治必须满足神公义的要求;王固然出于神的拣选,但却并不具有神圣性,并不拥有无限的权力。律法来自神的启示,所以是神圣的,而不是王室血统神圣。以色列民族诸王不是古代埃及的法老,他们不是所谓“神的后裔”,而是具有一切人性弱点的凡夫俗子。他们必须同样遵守耶和华的“律例”和“典章”,必须为自己的过错承担责任,接受耶和华的惩罚。从文献角度看,以色列民族的经典《塔纳赫》的律法和历史书卷的资料来源的确是复杂的,但是“君权神授”、“有限君权”的观念却贯穿于所有的资料。我们从中既可以看出以色列民族早期J、E律法观念的痕迹,也可以看到君主制时代先知文献的思想,更可以探明从君主制后期直到回归时代D、P律法的鲜明态度。对律法传统的持守有着深刻的根源,它的源远流长直到以色列国家覆亡后的拉比文献中,仍然可以听到回声:“《妥拉》,摩西受自西乃,传之于约书亚,约书亚传众长老,众长老传众先知,众先知则传之于大议会众成员。”(30)

从律法的神圣启示,到“君权神授”,再到“有限君权”,这之间有着内在逻辑的紧密关联。这一认识不但决定了古代以色列王权鲜明的特征,实际上也影响了以色列民族国家的社会生活和命运。从西方文化史这一更广阔的视野看,古代以色列民族的这一传统有着重要的历史意义。当我们考察和分析中世纪欧洲世俗王权与宗教神权的权力结构与特征时,以色列民族关于王权的观念无疑提供了一种必然的启发。

注释:

①本文所引用的中文《圣经》译本,均出自和合本。

②Joseph Blenkinsopp, The Pentateuch, An Introduction to the First Five Books of the Bible, Doubleday, 1992, p. 26.

③See, Otto Eissfeldt, The History of The Formation of The Old Testament, trans. Peter, R. Ackroyd, Basil Blackwell, Oxford, 1974, pp. 242-244.

④Marc Zvi Brettler, The Creation of History in Ancient Israel, London and New York, Routledge, 1995,p.23.

⑤See, Walter C. Kaiser Jr., The Old Testament Documents, Inter Varsity Press, USA & England, 2001, pp. 57-58.

⑥参《出埃及记》21:1-6,《申命记》15:12-17,《利未记》25:39-41。

⑦中文《圣经》中第一条戒律是按照汉语表达习惯的翻译,希伯来文是 ,如果按照本来的语序,“你不可有别的神”这个主句在前。

,如果按照本来的语序,“你不可有别的神”这个主句在前。

⑧具体说,20:1-17完全都是E底本资料,20:18-21以J底本资料为主,并混合了E资料。

⑨See, Walter C. Kaiser Jr., The Old Testament Documents, Inter Varsity Press, 2001, pp. 143-145.

⑩“王律”中所言“只是王不可为自己加添马匹,也不可使百姓回埃及去,为要加添他的马匹;因耶和华曾吩咐你们说:‘不可再回那条路去。’”这段话,让不少学者感到意思不明确而困惑。一种解释认为,这是抨击公元前701年犹大王国企图与埃及缔结军事同盟以抗拒亚述的一种暗示性表达(参Jewish Study Bible, editors: Adele Berlin & Marc Zvi Brettler, Jewish Publication Society, Oxford University Press, 2004, p. 406.)。但笔者认为这样只与某一个具体历史事件挂钩的理解似乎过于褊狭,将其解释为一种对国家独立自主的立场更为合适。

(11)参《撒母耳记·上》16:1-13。

(12)参《撒母耳记·上》13:8-14,15:13-16。

(13)参《撒母耳记·上》14:45。

(14)参《撒母耳记·上》16:5-8。

(15)如以撒迦支派的巴沙杀以法莲支派的前王拿答,作王24年。参《列王记·上》15:27-28。

(16)参《列王记·下》12:20-21,14:19,21:23。

(17)参见《阿摩司书》5:21-24,8:4-6;《弥迦书》2:1-2,6:6-8;《以赛亚书》1:16-17,5:8-12等。

(18)The Jewish Study Bible, editors: Adele Berlin & Marc Zvi Brettler, Jewish Publication Society, Oxford University Press, 2004, p. 1360.

(19)马克思:《政治经济学批判导言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,北京:人民出版社,1972年,第82页。

(20)为此,律法甚至规定凡承袭地产的以色列女子只能嫁与同宗支派的男子,参见《民数记》36:8-9。笔者并不认为这一规定在漫长的历史过程中能够始终得到不折不扣的施行,但它从一个方面反映了保护土地与亲族密切关系的法律观念。

(21)参《路得记》4:3-4。本卷书虽然最后编订在公元前4世纪早期,但从其中记载的社会风俗和特点看,却的确是士师时代以色列社会的写照。

(22)Fohrer认为“圣典”形成晚于公元前7世纪末最后编订的“申典”,但早于巴比伦流放时期。Elliott-Binns也主张它早于“申典”最后形成时期,但认为具体时间或许在玛拿西王时代。还有一些学者认为“申典”应编订在巴比伦回归前后。参Otto Eissfeldt, The History of the Formation of The Old Testament,trans. Peter R Ackroyd (Oxford,Basill Blackwell, 1974.)中的相关论述。

(23)参《利未记》25:10、23-28。

(24)参《列王记·上》21:1-16。

(25)参《列王记·上》16:24。

(26)参《撒母耳记·下》8:15-18。

(27)参《列王记·上》4:7,2:26-27。

(28)除大卫朝代时非犹大支派蠢蠢欲动之外,所罗门王晚年亦曾遭遇以法莲支派的耶罗波安反叛。见《列王记·上》11:26。

(29)大卫起初只是在希伯仑作犹大王,7年半后,方得到北方诸支派长老的承认成为整个以色列的王。见《撒母耳记·下》5:1-5。

(30)《阿伯特》1∶1,张平译,北京:中国社会科学出版社,1996年。此书为犹太拉比文献《塔木德》之一卷。^NU1

【专 题 号】K5

【复印期号】2008年10期

【原文出处】《南开学报:哲社版》(津)2008年4期第48~58,100页

【英文标题】The Features of Monarchical Power under the Torah Concept of Ancient Israel Nation

【作者简介】王立新,南开大学文学院教授,博士生导师。(天津 300071)

| 【内容提要】 | 古代以色列民族君主制度的一个重要特征,是“有限君权”。这一特征与以色列民族古老的律法观念传统有着密切关系。在以色列民族的传统中,律法来自耶和华的启示,具有神圣性。国王则与百姓一样,是律法的遵行者,本身并不具有神圣性。“君权神授”,而且其权力被认为是耶和华出于百姓现实需要的一种宽容,而不是一种必然。这一传统认识的长期存在,是以色列民族立国后长期存在的以氏族部落制度为基础的生产资料所有制的形式所决定的。正是这一根本原因,使得以色列民族君主制度的历史上,不可能出现拥有绝对权力的国王,也为“申命派”史家和先知们对民族诸王的评判奠定了现实基础。 An important feature of Ancient Israel national monarchism is "restricted monarchical power." This article holds that the feature is closely related to the traditional Torah concept of the ancient Israel nation. In the nation's traditions, Torah came from Jehovah's revelation and was sacred. However, kings were not sacred. They, as well as people, must be compliance with the law. "God granted monarchical power," and this power is considered the Lord's tolerance to meet the people's reality needs, rather than a necessity. By analyzing some relevant literatures, the author pointed out that the traditional understanding existed for a long term as the result of the long-term existence of a tribal clan system based on the form of ownership of the means of production after the Israel nation's founding. It is this fundamental reason that makes it impossible to occur a king having absolute power in the Israel monarchy history and it lays a realistic basis for Deuteronomistic historians and the prophets to judge the nation kings. |

【关 键 词】律法观念/君权神授/有限君权/土地所有制Torah Concept/Divine Right of Kings/Restricted Monarchical Power/Land Ownership

从文献角度看,反映和记录以色列民族史最重要的文献是《塔纳赫》(Tanah,即希伯来《圣经》)。其中的《撒母耳记·上》记述了以色列王权产生时最初的情景:

以色列的长老都聚集,来到拉玛见撒母耳。对他说:“你年纪老迈了,你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们,像列国一样。”①(撒上·8:4-6)

可以看到,以色列人最初立王,是要“仿效”别国的君主制度,“像列国一样”建立自己的王国。但是,当我们检视以色列周边邻国时却发现,在以色列王权存在的历史时空内,周围那些与其有着千丝万缕关系的国家,君主制度却没有一个像以色列那样,具有我们指出的上述现象。不但以色列南部的大国埃及如此,在北部和东部,与以色列同处在“新月沃地”的两河流域地区那些历史上旋起旋灭的强国,如古巴比伦王国、亚述帝国、新巴比伦帝国、波斯帝国等也如此。

笔者认为,上述现象的背后,反映出了古代以色列王权最根本的一个特征,即“有限君权”。所以如此的原因当然是复杂的,但这个民族在历史进程中形成的宗教意识形态无疑与之有着密切关系。以色列人宗教意识形态的核心,表现为以“圣约”形式体现出的“妥拉”(Torah,义为“律法”)。“妥拉”被理解为耶和华的神圣启示,是作为“选民”的所有人必须遵奉的。当然,社会存在决定社会意识。以色列民族立国后长期存在的以氏族部落制度为基础的社会组织结构,是制约其君主制度走向集权的现实原因,而决定这一组织结构的深层基础,则是与之相适应的、以土地制度为中心的生产资料所有制的形式。本文即是从这一角度展开的思考。

一、相关资料的分析与本文的基本立场

这里涉及一个希伯来《圣经》中相关文献的使用问题。作为以色列—犹太民族经典的《塔纳赫》,按其自身的传统,分为“妥拉”、“耐维姆“”(Nevi'm,义为“先知”)和“凯图维姆”(Kethuvi'm,义为“作品集”,亦称“圣录”)三大部分。这三部分被编订的时间并不相同。“妥拉”部分居先,约完成于公元前400年左右,即通称的“摩西五经”。“耐维姆”次之,约完成于公元前250年到前200年,内容包括反映古代以色列民族历史发展进程的“历史书卷”和先知们所发“预言”的“先知书卷”。“凯图维姆”再次之,约完成于公元1世纪后半期,内容是表现以色列人精神信仰与现实生活各个方面的作品。那么,在我们讨论的这部典籍中,相关的律法观念究竟是王权存在历史时期具有的,还是后人所附会的?它对于民族历史的记载,是否反映了历史的真实?为说明此问题,笔者对与本论题关系最为密切的“律法”部分和“历史书卷”部分的文献该如何看待,简略谈一下自己的看法。

关于“妥拉”文本资料构成的讨论,学术界有大量的成果,这其中既有从历史批评角度提出的学说,也有从文化发生学角度提出的各种观点,还有完全否认“妥拉”的历史价值,认为它是在后期观念主导下“创作的”作品的看法。从历史研究的角度说,笔者认同历史批评学派的底本学说。这不仅是因为,底本理论在目前的学界研究中,仍然是被相当多的学者所认可的一种学说,还因为在吸收了后来的研究成果后,它更显示出了对于“妥拉”构成资料辨析的行之有效。认为“妥拉”完全没有历史价值这一派的观点,当然自有其理由,但是正如J.布兰肯索普指出的那样:“后移资料定期的趋势在近期某些著作中表现十分明显,但却并非没有问题。它必须依赖于这样一种原则:不能肯定为早期资料的,就一定是晚期资料,这已经到了一种令人不快的程度。它也将那些否认早期各种资料存在的人置于必须填充由于他们置换资料定期使前流放时期出现空白的位置上,换言之,这使他们必须提供一种或者口头、或者书写、或者二者兼具的对传统发展的替代叙述,但是几乎没有哪个晚期资料的拥护者已经说明了这个问题。”②笔者同样认为,即便“妥拉”甚至整部《塔纳赫》成书时间确实较晚,但我们起码不能否认其中存在着比较古老的资料。

底本学说形成于19世纪后期的格拉夫—威尔豪森(K. H. Graf-J. Wellhausen)“五经四底本”理论。它认为,《妥拉》中被称为“摩西五经”的《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》这五部经典的叙述,是由称神的名字为“耶和华”(Jehovah)的资料、直接使用希伯来文表示神的称呼“埃洛海姆”(Elohi'm)的资料、以《申命记》(Deuteronomy)为代表的资料和表现祭司(Priest)观点的四种资料组合形成的。这四种资料被简称为JEDP四种底本,它们出现的时间并不相同,J、E底本形成于公元前9、8世纪,其中保留了大量早期口传历史的成分;D底本形成于公元前7世纪末期,是在公元前621年犹大国王约西亚整修圣殿时发现的“申典”律法书基础上形成的;P底本则形成于公元前5世纪末期。整部《妥拉》就是在这个时期,以P底本为基础,组合上述其他三种底本完成的。20世纪的一些学者予以了进一步的思考。例如,犹太学者Y.考夫曼(Yehezkel Kaufmann)认为P底本资料具有古老的风格和特质,产生时间应该在《申命记》为代表的D底本资料之前。还有一些学者在传统的四种底本基础上,对每种底本都进行了细分,指出构成JEDP四种底本的内容都可以进一步解析出早晚不同时期的资料。这种区分尽管仍有讨论的空间,但愈益证实了“五经”中大量古老资料存在的事实。

对反映古代以色列王权产生过程和君主制国家建立之后历史的几部主要经卷——《撒母耳记》、《列王记》、《历代志》等,学界则有相对比较一致的看法。前两种经卷在内容叙述上不但是连续的,而且完成的时间也均在公元前6世纪末至公元前5世纪初期的巴比伦俘囚时期。此外,由于这两卷历史记录在评价历史人物和事件时,与《约书亚记》和《士师记》一样,都反映出与《申命记》律法相同的立场,它们连同《约书亚记》和《士师记》一道,被圣经学界称为“申命派史著”(Deuteronomistic Historical Works)③。至于《历代志》,是在原犹大国民自巴比伦回归、经过了宗教与社会改革两代人后,约公元前350年左右才成书的。它是一部大量引用包括《撒母耳记》和《列王记》在内的此前已完成的《塔纳赫》历史书卷的作品,带有成书时期鲜明的历史观念。美国学者M. Z. 布莱特勒在谈论西方学界对《历代志》作者的看法时甚至说:“近来,相当多的研究强调,《历代志》的作者是一个神学家而非历史学家。”④因此,本文的论述不以它的内容作为资料依据。

“一切历史都是当代史。”克罗齐的这一名言揭示出,任何对民族历史的重叙都必然带有后来者对历史人物、事件的理解,表现出一种价值判断,古代以色列民族的历史记录同样如此。但是,这其中有两个重要因素需要我们考虑。

首先,与那些完全出自一人、同一个时期的历史叙述不同,从“摩西五经”中的各经卷和各种“历史书卷”的文本结构来看,无论它们最后成书是在何时,都是由各种不同时期的资料组合而成的,这在各卷文本中留下了可以被辨识的明显痕迹。例如,即便是反映民族最古老的“起源”时代的记录《创世记》,在第5章说到亚当的世系族谱时,就把这一信息明确“透露”给了我们。其第1节的第一句,中文圣经翻译为“亚当的后代记在下面”,希伯来文原文则是

。这其中的

。这其中的 一词,本意是“书卷”(相当于英文的book与scroll)和“文献”(document)的意思。书卷当然就是已经被记录成册的,因此这个句子如果直译可以译为:“这就是已被记录在册的亚当的后代谱系。”显然,这句话具有作为提示第5章内容资料来源的功能⑤。再比如,就“妥拉”中的各种律法资料而言,圣经学界认为其中存在着明显的几个“律法集成”,像《出埃及记》第20章19节至第23章33节被称作“约典”(Covenant Code)或“约书”(Covenant Book),《利未记》第17章至第26章被称作“圣典”(Holiness Code),被视为《申命记》全卷核心的第12章至第26章被称作“申典”(Deuteronomistic Code)等。如果看《撒母耳记》、《列王记》等一些专门记史的经卷,情况同样如此。《撒母耳记》的主体部分包含着早期和晚期两种不同的资料,此外还有一些用韵文写成的独立段落。《列王纪》一书明显是由多种资料汇编而成。该书明确提及的就有三种:《所罗门记》、《以色列诸王记》和《犹大列王纪》。此外还有各种重要人物单独的故事和持《申命记》观点的史料。上述《妥拉》中的资料和“历史书卷”中的资料,在相对宽泛的历史背景下,并非不可以区分它们的时代。

一词,本意是“书卷”(相当于英文的book与scroll)和“文献”(document)的意思。书卷当然就是已经被记录成册的,因此这个句子如果直译可以译为:“这就是已被记录在册的亚当的后代谱系。”显然,这句话具有作为提示第5章内容资料来源的功能⑤。再比如,就“妥拉”中的各种律法资料而言,圣经学界认为其中存在着明显的几个“律法集成”,像《出埃及记》第20章19节至第23章33节被称作“约典”(Covenant Code)或“约书”(Covenant Book),《利未记》第17章至第26章被称作“圣典”(Holiness Code),被视为《申命记》全卷核心的第12章至第26章被称作“申典”(Deuteronomistic Code)等。如果看《撒母耳记》、《列王记》等一些专门记史的经卷,情况同样如此。《撒母耳记》的主体部分包含着早期和晚期两种不同的资料,此外还有一些用韵文写成的独立段落。《列王纪》一书明显是由多种资料汇编而成。该书明确提及的就有三种:《所罗门记》、《以色列诸王记》和《犹大列王纪》。此外还有各种重要人物单独的故事和持《申命记》观点的史料。上述《妥拉》中的资料和“历史书卷”中的资料,在相对宽泛的历史背景下,并非不可以区分它们的时代。其次,无疑,经过正典化时期的最后整理和编订,“妥拉”和“历史书卷”整体上都呈现为一种具有统一思想观念的“有目的性的”叙述。但是,如果这种叙述是利用传说时期和王权存在时期传诸后世的资料“编纂”、“评价”、最后“定型”为自己民族的历史,那么这说明某些资料所代表的古老观念在与后世观念进行“对话”时,起码是受到了尊重。从历史发展的规律看,一个民族早期形成的传统往往深植于民族共同体的精神和意识中,并持续发生着深刻的影响。这方面《塔纳赫》中有大量的例证,例如关于如何对待本族奴隶的律法,在JE、D、P底本中都有记录,但细节有变化和发展,对本族奴隶的态度逐渐更为人道,其背后表现出的保护本民族同胞这一观念却是一致的⑥。

笔者认为,上述讨论提醒我们注意两方面的问题:辨析并合理地使用相关史料,同时还应将历时性和共时性的探讨相结合,这样才能更清晰地揭示作为“传统”的律法精神与王权之间的关系。

二、“启示”——古代以色列律法的观念基础

被称作“五经”的“妥拉”部分,汇集了大量的律法内容,有关王权的律例就包括在其中。换言之,有关王权的律法规定,是从属于以色列民族对其全部律法的整体认识的。那么,律法的观念基础是什么?在众多的律法集成中,《出埃及记》第20章中以“十戒”为中心的一组律法,最能解答此问题。原因在于,就希伯来历史文化传统看,“十戒”是以色列接受耶和华律法的开端,被视为通过“立约”进而民族开始形成的重大事件,具有独一无二的构造民族文化基础的关键作用和功能;而按照犹太教教义,“十戒”至今仍被解释为一切律法的中心。当一个民族的后来者以某种极为独特的叙述方式,来追记本民族律法的起源时,其中实际上已经暗含了解释的意义。“十戒”本身的十条戒律,被记录在《出埃及记》第20章的第2至第17节,但是,如果把视野扩大到其被“颁布”的具体语境时,就会看出,这十条戒律实际上从属于从第19章到第24章这一更大的律法叙述板块,民族律法“起源”的基本观念就深藏其中。这个叙述板块有五个部分:(1)第19章。以色列人出埃及后到达旷野中的西乃山下时,耶和华晓谕摩西要以色列民做好自洁的准备,第三天耶和华于火中降临山上,呼召摩西上山聆听神的话语。(2)第20章第1至第17节。耶和华在一个简短的开场白后开始颁布“十戒”。(3)第20章第18至第21节。百姓见到神降临的异象后的恐惧;摩西接近神的所在。(4)第20章第22节至第23章33节。这一部分即所谓的“约典”,内容以禁造偶像和晓谕如何敬拜神的规定开始,随后涉及一系列关于民事、刑事的律例和宗教节期的内容,并以对土地的应许和不许崇拜异教诸神的警告作为结束。(5)第24章。摩西将律法传于百姓,百姓接受律法;耶和华再次命摩西上山接受刻写在石板上的律法和戒命。从结构上看,这五个部分呈现出这样的特点:

耶和华启示 颁布“十戒” 耶和华启示 颁布“约书” 耶和华启示

这样一种从启示到颁布律法再到启示的结构,是古代以色列民族所独有的。希伯来律法与古代近东其他民族的法律有密切的联系,但是,这种将立法者视为神,从而使民族律法具有神圣起源的观念,在古代近东地区其他民族中却从未见到。例如在我们所熟知的《汉谟拉比法典》中,那位雄才大略的国王宣称自己受命于马尔杜克在地上建立了“真理”与“正义”,因此,汉谟拉比,他这位“大能的王”、“公义的王”有充足的理由来颁行法律。为了更清楚地阐明希伯来律法观念的丰富意义,笔者将这组律法中的核心“十戒”引述如下(这个叙述段落比较冗长,在此只引用戒律部分和前后相关的叙述内容):

神吩咐这一切的话,说:“我是耶和华你的神,曾将你从埃及地为奴之家领出来。

除了我以外,你不可有别的神。/不可为自己雕刻偶像,也不可作什么形象……/不可妄称耶和华你神的名……/当记念安息日,守为圣日……/当孝敬父母……/不可杀人。/不可奸淫。/不可偷盗。/不可作假见证陷害人。/不可贪恋人的房屋,也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的。

众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟,就都发颤,远远地站立。对摩西说:“求你和我们说话,我们必听;不要神和我们说话,恐怕我们死亡。”(出·20:1-19)

我们先看“十戒”前后的叙述,首先是神“吩咐这一切的话”,这表明,立法者是神;其次百姓因为惧怕,要求摩西“传达”神的话。这告诉我们,在以色列人的意识中,摩西不像汉谟拉比那样,有颁布律法的权力,他只不过是个传达者,是神直接在启示律法。同时,百姓表示“必听”神的话语,表明他们集体接受律法。神的律法不是启示给特定“权力者”的,而是与以色列全民立约。尽管摩西是带领百姓出埃及的民族领袖,但他依然是个普通人。在希伯来文化传统中,摩西不是古希腊那些宣称自己与奥林匹斯神山上哪位神祇有血缘关系的部落领袖。

再看“十戒”本身的特点。十条戒律中前四条属于宗教律法,涉及如何崇拜神,后六条则属于世俗律法,有关人与人之间的社会关系。这种将两个不同范畴并置的颁布律法的特点表明,希伯来律法观念认为,无论宗教还是世俗律法的起源都来自于神,都是不可违背的“神律”。

进一步分析“十戒”的内容可以看出,信仰与道德一致是其中一个典型的特征。它隐含着这样一种逻辑:信仰耶和华,就必须按照神的“吩咐”去遵守人与人之间的社会规范。如果只是形式上敬拜耶和华而却违反道德范畴的戒律,则不被认为是真正信奉耶和华。

最后,我们可以看一下律法颁布所使用的语式。十条戒律中,除第四、五两条外,其余八条全部都以希伯来语中语气极为强烈的表示否定意义的副词

(not)开始⑦;十条戒律全部都采用表示命令含义的祈使语气,凸显的是律法必须被遵守。

(not)开始⑦;十条戒律全部都采用表示命令含义的祈使语气,凸显的是律法必须被遵守。那么,这些资料是否可靠,能否代表上述观念的起源具有悠久的传统?笔者倾向予以肯定,我们在此可以对这一部分的资料做一个分析。从资料构成的角度看,从《出埃及记》第20章第1节到第21节的“十戒”这一部分,是由J、E两种底本形成的⑧。笔者说过,J、E两种底本是构成“五经”的最早资料,而且其中包含了大量口传成分。此外,根据《圣经》学界的认识,J、E两种底本分别代表了南、北两国不同的记史传统。它们不但应该有久远的历史传统为基础,而且说明将律法的起源视作神的启示的观念,在整个民族内拥有广泛的共识。如果按照另一些学者的意见,“十戒”不仅从观念上,而且从文本上看都有更古老的背景。除了《出埃及记》中记载了“十戒”的内容外,在《申命记》的第5章,有关于摩西在约旦河东向百姓重申律法时,再次提到当年接受“十戒”的情景和“十戒”的内容。一些学者通过研究《申命记》这个版本的“十戒”,认为其形式与在古代近东地区发现的宗主国与仆从国之间订立的条约在形式上相类似。这些条约在公元前1400年到1200年间后期赫梯帝国文献中有完整的体现。而从时间上看,以色列人出埃及的历史时代就被推定在公元前13世纪末至公元前12世纪初。这些学者据此认为,“十戒”乃至相当一部分律法内容根本无须用底本理论加以解释,它们的出现就可以追溯到出埃及的历史时代⑨。无论对这两种观点如何看待,都表明由“十戒”所代表的重要观念,在以色列民族建立君主制国家前是已经存在的。当然,我们不能认为“五经”中所有的律法内容都可以追溯到以色列的氏族部落时期。尽管这个民族把自己所有的法律规定都置于了前国家时期背景下的“妥拉”之中,但如果仔细分析这些庞杂、丰富的“典章”、“律例”、“法度”,仍然可以分辨出它们具有不同时代的层次之分。限于本论题的范围,笔者不多赘述,但是,就《出埃及记》中以“十戒”为核心的、以J、E底本资料构成的这组律法内容,笔者认为其具有古老的起源背景是可以成立的。我们看到,就“十戒”的具体内容看,除了宗教律法外,其余涉及世俗生活的规定并未出现后世律法中那些与以色列立国后发展了的社会现实有关的律例,甚至没有出现关于“土地”的规定,而是以十分简洁、朴素的祈使句,对基本的人际关系道德提出要求,它们与以色列氏族部落时代的生活并不冲突。

三、《申命记》中的“王律”与“申命派”历史中的王

在“妥拉”五卷中,唯一提到有关以色列民族君王的律法是《申命记》第17章第14至第20节,这一部分被称作“王律”(The Law of the King):

[摩西说:]“到了耶和华你神所赐你的地,得了那地居住的时候,若说:‘我要立王治理我,像四围的国一样。’你总要立耶和华你神拣选的人为王。必从你弟兄中立一人,不可立你弟兄以外的人为王。只是王不可为自己加添马匹,也不可使百姓回埃及去,为要加添他的马匹;因耶和华曾吩咐你们说:‘不可再回那条路去。’他也不可为自己多立妃嫔,恐怕他的心偏邪;也不可为自己多积金银。他登了国位,就要将祭司利未人面前的这律法书,为自己抄录一本,存在他那里,要平生诵读,好学习敬畏耶和华他的神,谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。免得他向弟兄心高气傲,偏左偏右,离了这戒命。这样,他和他的子孙便可在以色列中,在国位上年长日久。”

这一段有关王的规定,是以摩西重申耶和华律法的方式“预先”晓谕百姓的,背景被设置在出埃及后,以色列人到达迦南地界、但尚未夺取迦南之前。如果我们总结一下,可以看出它强调的是这几个方面:君权神授;本族人为王;以迦南地为国本⑩;不可多立妃嫔;不可贪恋财富;敬畏耶和华,遵行律法。这其中最为引人瞩目的是两点:王的权力被置于律法之下,“要平生诵读”神的“律法书”,不可懈怠;王没有高于百姓的特权,不可“向弟兄心高气傲”。

《申命记》成书于公元前7世纪末期,它的最初形态,是公元前621年犹大国王约西亚当政时期在整修耶路撒冷圣殿时发现的一卷律法书。这卷律法书就是最终的《申命记》的第12至第26章,也既“申典”的内容,其余部分则被认为是在公元前7世纪最后的近20年内完成的,“王律”这一部分就包括在最初发现的这卷律法书中。一个问题自然浮现出来,既然“王律”是后出的文献,它能否代表整个古代以色列君主制存在时期对王权的认识?的确,即便我们可以说,“申典”被发现时,已经是一卷单独的“律法书”,它开始被编写的时间肯定更早,但早到什么时候我们并不能确定。然而,如果我们将之与“十戒”联系起来,思考后世律法对王权的限制问题时,则可看出它们在基本精神上的一致性。首先,律法来自神的启示,具有神圣性,因此它是至高无上的,即使作为君主也在律法之下。其次,“圣约”是全民之约而非只针对民族领袖或王,因此君主在这个意义上不拥有高于民众的特权。再次,信仰与道德合一,敬畏耶和华就不可骄奢淫逸。如果我们说以J、E底本为代表的古代以色列民族关于律法的基本观念具有古老的起源,这说明,在不同底本的律法之间不但具有前者对后者的影响,相应的基本律法观念也是被传承的。后出的、以文字表述出来的“王律”,不过是对“有限君权”这一传统观念的再次申明和具体化而已。

古代以色列民族关于律法具有神圣起源的观念,的确导致了限制王权的思想倾向。这一点当我们考察《撒母耳记》和《列王记》的相关记述时得到了印证。笔者已经提到,《撒母耳记》和《列王记》属于“申命派史著”,既然它们的编纂者秉持《申命记》的立场,那么是否这些史书就只是《申命记》律法的注脚,无法有效地阐明以色列民族关于王权的观念?这种担心是不必要的。因为我们说过,“申命派史著”的每一卷都是由多种资料组合而成的,尽管编纂者在组合、编辑这些资料时确实进行了修订,特别是加入了自己对人物和事件的评价,但通过对相关文本多角度的互证和探讨,学者们承认,史著中相当多的具体资料具有反映历史状况的古老背景。“申命派”编纂者在经卷中最重要的特征,是经常以《申命记》的立场对历史进行宗教道德意义上的评价,这一点,我们从结构和内容上并非无法分辨。此外,笔者将会谈到,即便是申命派史家的评价,对于我们认识以色列民族王权的特征和关于王权的观念也是具有重要意义的。

《撒母耳记》反映了以色列人立王、建国的历史。关于王权的产生,其中耐人寻味地说以色列人要求立王原本是不符合耶和华旨意的,只是耶和华出于对百姓要求的宽容,才答应这一要求,他对先知撒母耳说:“百姓向你说的一切话,你只管依从;因为他们不是厌弃你,乃是厌弃我,不要我作他们的王。”(撒上·8:7)撒母耳还不厌其烦地告诉百姓立王的弊端:

管辖你们的王必这样行:他必派你们的儿子为他赶车、跟马、奔走在车前;又派他们作千夫长、五十夫长,为他耕种田地,收割庄稼,打造军器和车上的器械;必取你们的女儿为他制造香膏,作饭烤饼;也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园,赐给他的臣仆;你们的粮食和葡萄园所出的,他必取十分之一,给他的太监和臣仆;又必取你们的仆人婢女,健壮的少年人和你们的驴,供他的差役;你们的羊群他必取十分之一,你们也必作他的仆人。那时你们必因所选的王哀求耶和华,耶和华却不应允你们。(撒上·8:11-18)

但是,百姓坚持要求立王,于是,撒母耳膏立了耶和华亲自拣选的便雅悯支派的扫罗为以色列的初王。上述两段引文,第一段就属于“申命派”史家对历史评价性的文字,但是,从第二段引文来看,由于以色列人进入迦南的时候,尽管自己没有建立国家,但周围民族都已有成熟的国家制度,甚至和他们交战的迦南原住民,也都建立了大小不等的国家。撒母耳所描述的立王的“弊端”他们并非不熟悉,因此,这一段叙述背后所透露出的否定王权的思想,是有现实的历史依据的。大卫称王,同样有关于耶和华拣选、撒母耳膏立的记载(11)。尽管“申命派”史家将此解释成扫罗干犯耶和华,所以他遭到厌弃的结果,但大卫最终成为全以色列十二支派的共主,实际上是他武装夺取政权的结果。在这个过程中,撒母耳以耶和华的名义予以支持,显然是在获取君权神授的合法性,这对于大卫获得百姓的认同有着十分重要的意义。

君权在神权之下,只有耶和华才是“王”,世俗的君主并没有神圣性,这一观念在我们考察以色列民族建国后的历史时,得到了更明确的体现。以色列统一王国时期,在第一王扫罗时代,扫罗的权力就受到来自代表宗教势力的先知撒母耳和氏族长老与百姓势力的限制。由于未按撒母耳的指示处理掳物和献祭之事,扫罗不只一次受到撒母耳的申斥(12)。扫罗的决定,也有因百姓不同意而被推翻的记录(13)。大卫是整个以色列君主制时期最有为的国王,在他和儿子所罗门统治时代,曾通过一系列政策和措施想加强中央集权,但大卫晚年,王子押沙龙和亚多尼雅两次叛乱,在这一过程中,不但朝廷和地方氏族部落势力分裂为两派,在大卫逃难途中,前王扫罗一族的族人竟然当面咒骂身为国王的大卫(14)。所罗门时代被视作以色列民族史上国富民强的时期,但却只是暂时掩盖了王权与地方氏族部落势力之间的深刻矛盾,所罗门刚一死去,统一的国家就立刻分裂,由北方十个支派建立的北方以色列王国和南方两个支派建立的犹大王国长期对峙,彼此争战不休。特别是分国以后,北方王国内的氏族部落传统势力十分强大。在北方王国存在的212年历史上,竟经历了九次王朝更迭,先后有十九人登上王位。在涉及北国的史料中,我们找不到任何维护哪一王朝为正统的记载,相反却看到,北国初王耶罗波安反叛耶路撒冷和第六王暗利登基,都有强大的民意支持。我们还看到,北国王朝的更迭,常常是不同支派部族势力角力的结果(15)。这表明,北方王国根本不接受任何一个王族具有神圣性。南方犹大王国一直由大卫王室执政,这是因为犹大王国基本上是单一支派国家。构成南国的只有犹大和西缅两个支派,较小的西缅支派较早地融合进了犹大支派中。出于犹大支派的大卫王族,从大卫攫取王位时就得到本支派长老、贵族的支持。大卫、所罗门执政时期,他们仍然对犹大多有偏袒,这是所罗门之后南北分裂的重要原因之一。即便如此,我们也看到,在犹大王国历史上,臣子弑君的事件仍然时有发生(16)。

对于任何一个民族来说,法律的实际效力都基于相互作用的两个方面:对所规制对象的强制约束力和规制对象对法律的认同。在这个意义上说,法律的制定带有一定程度的“理想化”色彩,即它假定了法律不但“应该”,而且“必然”会被规制对象所遵行。但是众所周知,理想化的约束力与现实效力之间是永远存在着矛盾的。“王律”对以色列王权做出了种种“不可”的限制,但如果说这种限制仅仅是基于耶和华神所赋予它的神圣性和对不遵行律法将会受到神的惩罚的“威慑”,对于手握现实最高权柄的以色列民族诸王来说,无论是出于现实政治的需要,还是由于人性的“缺陷”而干犯耶和华的律法似乎就是不可避免的。以著名的所罗门王为例,如果我们阅读《列王记·上》第9章至第11章的相关段落,很容易就可以看到这样一些记载:所罗门王拥有大量的财富(包括金银、宝石、香膏等等),生活奢华;他不但加添了马匹和车,而且恰恰是从埃及买来的;他不仅多置妃嫔,而且这些妃嫔来自各国各族,他还为这些外邦妃嫔在耶路撒冷对面的山上建筑丘坛,为要让她们“向自己的神烧香献祭”。可以说,所罗门几乎是违反了大部分“王律”中的规定,但他的行为显然有着现实政治的考量。一个国王当然要使国家富强,不向埃及买马和车如何建设自己的军队?娶那些异族妃嫔原本出于政治联姻的目的,她们有不同的信仰,那么为其建立崇拜自己神祇的丘坛,对于稳定与异国的友好关系不是也有合理性吗?现实需要与律法理想之间的矛盾岂能完全避免?

正是在这样的历史语境中,“申命派”史家的观点对我们思考律法观念与王权特征的关系具有特殊而重要的价值。我们看到,在历史记录的同时,“申命派”史家把自己的评判插入到了历史叙述之中,例如:

所罗门王在法老的女儿之外,又宠爱许多外邦女子……论到这些国的人,耶和华曾晓谕以色列人说:“你们不可与他们往来相通,因为他们必诱惑你们的心,去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。(王上·11:1-2)

所以耶和华对他说:“你既行了这事,不遵守我所吩咐你守的约和律例,我必将你的国夺回,赐给你的臣子。然而,因你父亲大卫的缘故,我不在你活着的日子行这事,必从你儿子的手中将国夺回。只是我不将全国夺回,要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷,还留一支派给你的儿子。”(王上·11:11-13)

“申命派”史家对所罗门死后统一王国分裂的事实竟做了如此的解释。我们还发现,分国之后的北南两国的国王们几乎无一例外地被“申命派”史家予以评价,而且所用的文字完全成了一个套语:某某王“行耶和华眼中看为正的事”或某某王“行耶和华眼中看为恶的事”。如果说“申命派”史家是在以一种“后观”的视角表达自己的价值评判的话,当我们将目光投向那些与以色列民族诸王同一时期的先知时,发现分国时期的先知们同样以耶和华神的名义对当政者的统治进行否定,强烈呼吁实现社会“公义”的理想(17)。在这些先知们眼中,南北两国君主们治下的社会官场腐败、贿赂公行、富人欺压穷乏者、孤儿和寡妇等弱势群体哀告无门。那么,难道公平、正义、敬畏耶和华就只是南北两国中的先知们以及犹大王国灭亡、巴比伦俘囚时期“申命派”史家们的要求和理想吗?不是的,当政者们在理论上同样认可这些观念。属于“圣录”部分的诗篇第72首被标记为“所罗门的诗”

,是否属实,我们已经无从考证了,因为即便我们认可这个标记,但希伯来文的介词

,是否属实,我们已经无从考证了,因为即便我们认可这个标记,但希伯来文的介词 同时也还有英文介词to、for的意思,可以把这个标记理解为“献给所罗门的诗”或“为所罗门而作的诗”。但从此诗提到的一系列具体内容看,则可认定它是以所罗门王的生平事迹为素材创作的诗,或者,最起码可以理解为这是一首产生于君主制时代的诗。A.伯林和M. Z.布莱特勒甚至认为它很可能是一首国王加冕礼时的颂歌(18)。这首诗的开头说:“神啊!求你将判断的权柄赐给王,将公义赐给王的儿子。/他要按公义审判你的民,按公平审判你的困苦人。/大山小山,都要因公义使民得享平安。/他必为民中的困苦人申冤,拯救穷乏之辈,压碎那欺压人的。/太阳还存,月亮还在,人要敬畏你,直到万代。”(诗·72:1-5)我们或许可以这样认为:尽管国王在现实中的权力无疑是多方面的,但是,在以色列民族之中,“君权有限”的观念却有着深刻的思想基础,是从上到下普遍认可的一种“理想原则”。

同时也还有英文介词to、for的意思,可以把这个标记理解为“献给所罗门的诗”或“为所罗门而作的诗”。但从此诗提到的一系列具体内容看,则可认定它是以所罗门王的生平事迹为素材创作的诗,或者,最起码可以理解为这是一首产生于君主制时代的诗。A.伯林和M. Z.布莱特勒甚至认为它很可能是一首国王加冕礼时的颂歌(18)。这首诗的开头说:“神啊!求你将判断的权柄赐给王,将公义赐给王的儿子。/他要按公义审判你的民,按公平审判你的困苦人。/大山小山,都要因公义使民得享平安。/他必为民中的困苦人申冤,拯救穷乏之辈,压碎那欺压人的。/太阳还存,月亮还在,人要敬畏你,直到万代。”(诗·72:1-5)我们或许可以这样认为:尽管国王在现实中的权力无疑是多方面的,但是,在以色列民族之中,“君权有限”的观念却有着深刻的思想基础,是从上到下普遍认可的一种“理想原则”。四、以色列民族“有限君权”观念的现实基础

一个问题随之出现:如果我们说“有限君权”的观念不但具有古老的传统,而且长期存在,那么原因何在?换言之,是什么保证了这一传统在历史发展过程中拥有如此强大的传承性?“物质的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”(19)我们可以从古代以色列君主制时代生产资料所有制形式的核心——土地制度入手来说明。

以色列人是以氏族部落联盟形式征服迦南的,也是按照这一社会组织结构来分配所占领的土地的。在各个支派(部落)内部,土地又按照氏族或宗族到家族的形式层层分配。这种土地所有制度受到法律的保护,各支派的土地不得随意转让(20)。反映士师时代生活的《路得记》告诉我们,土地在宗族内部转让时,须按亲族关系的远近进行。只有在近亲放弃购买的前提下,才允许转让给远亲(21)。被圣经学界称为“圣典”的《利未记》第17至26章,具体形成的年代一直存有争议,但综合有代表性的各家意见看,则是在犹大王玛拿西当政时期(公元前692-前638)到公元前6世纪前期犹大遗民自巴比伦回归前后这一时期出现的(22)。“圣典”中有专门关于地产的律法,其意在于保护家族和氏族的土地所有权,限制土地的集中(23)。无论是这方面的律法出于犹大王国君主制度仍然存在的玛拿西王时期,还是出于犹大遗民自巴比伦回归之后,都说明君主制时代的土地所有制度是以血缘关系为基础的,没有超出氏族部落为基本单元的所有制结构。尽管在当时的社会条件下,权贵对普通百姓土地的巧取豪夺应该是不可避免的,但是仍然有两个现象值得我们特别注意。首先,土地的兼并似乎很少超出氏族部落的范围。分国时期北国以色列第七王亚哈欲得王宫附近拿伯的地产葡萄园,遭到后者拒绝后,只好通过王后耶洗别串通与拿伯“同城居住的长老贵胄”害死拿伯才达到目的(24)。这暗示出即便身为国王,亚哈夺地之举也是借助氏族部落贵族势力得逞的。其次,王室似乎也没有任意占有国中甚至本支派土地的特权。统一王国时期雄才大略的大卫王始终只将他亲自从异族耶布斯人手中夺取的耶路撒冷视作自己的产业,称其为“大卫城”。北国第六王暗利为将都城从得撒迁往撒玛利亚,特意以二地连得银子,从原地业主人撒玛手中购得此山(25)。因此,可以认为,以氏族部落为基本单位、层层分割占有的土地所有制度在君主制时代是这个民族基本的生产资料所有制形式。这一状况使得无论是统一王国时期还是分国时期,氏族部落势力都保持着强有力的影响,地方长老、贵族始终拥有自己的权力,形成了抗衡王室集权的地方力量。我们在历史文献中也能看到,当提到一个具体的人物时,常常会特别说此人是哪个支派的人,而很少说其是南国人或是北国人。这种对本支派的强烈认同表明,君主制时代的以色列国家是建立在原有的氏族部落制基础上的国家。在以色列民族国家的整个历史上,只有大卫、所罗门父子两代为王时期显示出想要集权的倾向。例如,大卫给诸王子以特权,以增强王族势力。他控制了宗教管理权,设祭司长职位,但又将其列入廷臣序列,置教权于王权之下。他还任命了直接向国王负责的官吏(26)。所罗门继承了父亲强化王权的政策,为加强对地方和宗教势力的控制,他在全国任命了十二位听命于自己的政府官吏,罢黜并驱逐了曾在王位争夺过程中反对自己的两祭司长之一亚比亚他(27)。但是,他们挑战以氏族部落血缘为纽带的长老权力统治结构的努力并不成功,这不但表现在自己当政时期即有叛乱发生(28),更在所罗门一死,国家立刻分裂的史实中暴露无遗。

如果我们回顾整个古代以色列民族的历史,似乎可以这样来看待其社会权力结构的发展线索。在进入迦南前的“旷野时期”,在沙漠和绿洲之间游牧、半游牧的以色列人形成了自己的部落联盟制度,得地定居于迦南后,尽管经历了向以农耕为主的生产、生活方式的转变,但氏族部落制度长期被保留下来。建国前,以色列人的“士师时期”约有150年左右的历史,完全是各个支派各行其是,以至于经常在与四邻异族争夺对迦南控制权的过程中处于劣势。正是因应现实的需要,王权才产生了。然而,以色列王权产生的过程并非哪个支派强大征服其他支派的结果。我们看到第一王扫罗是各个支派协商、推举的人选。因此,扫罗的王权始终受到部族势力和宗教势力的制约。大卫巧妙地利用了南部犹大支派的部族力量,战胜了出身北方便雅悯支派的扫罗王族,在扫罗死后,经过艰苦的努力才成为南北各个支派的共主(29)。以强力和谋略登上王位的大卫以及在他之后继承王位的所罗门王,均曾推行强化中央集权的政策,但是,由于并未从根本上变革以氏族部落为基础的生产资料所有制度,地方部族长老和贵族的权力也就并未被真正触动。因此,这两位强势国王当政时期,王室集权和地方分权的矛盾可以掩盖一时,却终究无法持久。我们已经分析过的史实表明,分国之后,这种状况依然没有改变,以色列民族史上的君主制度始终不是集权式的政体,国王们也从来不是拥有绝对权力的君主。

这一根本原因,正是古代以色列民族“有限君权”观念意识长期存在的基础,也是“申命派”史家臧否诸王是“正”是“恶”、各位先知否定诸王治下的社会现实的深层条件和原因。在以色列人立国之前,军事民主制色彩浓郁的部落制度,使律法(以早期JE律法为代表)的产生具有以神的“启示”和“圣约”之下“会众”平等为特点的神圣起源。从思想领域看,带有民主化特点的古老律法观念传统在君主制国家建立后,由于部族势力的强大仍然长期影响着人们的意识。以色列人建立国家后,在地域文化影响下的信仰驳杂以及阶级分化,使宗教矛盾和社会的不公不可避免,而律法所强调的信仰与道德合一,则给予“申命派”史家和先知们从信仰和道德结合的立场评价君主、抨击时政以有力的思想资源。在他们的意识里,至高的权力属于耶和华,王权的存在不过是出于耶和华为满足百姓现实需要的一种宽容,它是暂时的,不是永恒的。“圣约”是一种民族之约,不是民族领袖或国王、祭司与耶和华神之间的个人之约。全体以色列民同为耶和华的选民,在神的律法下,每个神的子民都是平等的。神对一个人的评价标准在于他是否“公义”,不在于他是否拥有权力,而“公义”的原则来自于神不来自人。一个人的最高理想应该是成为一个“与神同行”的义人;一个蒙神喜悦的社会应该是一个敬畏耶和华的公义的社会。怎样才能做到“公义”?遵守神的律法,“不偏左右”,就可以达到这一要求。因此,君权固然神授,但其统治必须满足神公义的要求;王固然出于神的拣选,但却并不具有神圣性,并不拥有无限的权力。律法来自神的启示,所以是神圣的,而不是王室血统神圣。以色列民族诸王不是古代埃及的法老,他们不是所谓“神的后裔”,而是具有一切人性弱点的凡夫俗子。他们必须同样遵守耶和华的“律例”和“典章”,必须为自己的过错承担责任,接受耶和华的惩罚。从文献角度看,以色列民族的经典《塔纳赫》的律法和历史书卷的资料来源的确是复杂的,但是“君权神授”、“有限君权”的观念却贯穿于所有的资料。我们从中既可以看出以色列民族早期J、E律法观念的痕迹,也可以看到君主制时代先知文献的思想,更可以探明从君主制后期直到回归时代D、P律法的鲜明态度。对律法传统的持守有着深刻的根源,它的源远流长直到以色列国家覆亡后的拉比文献中,仍然可以听到回声:“《妥拉》,摩西受自西乃,传之于约书亚,约书亚传众长老,众长老传众先知,众先知则传之于大议会众成员。”(30)

从律法的神圣启示,到“君权神授”,再到“有限君权”,这之间有着内在逻辑的紧密关联。这一认识不但决定了古代以色列王权鲜明的特征,实际上也影响了以色列民族国家的社会生活和命运。从西方文化史这一更广阔的视野看,古代以色列民族的这一传统有着重要的历史意义。当我们考察和分析中世纪欧洲世俗王权与宗教神权的权力结构与特征时,以色列民族关于王权的观念无疑提供了一种必然的启发。

注释:

①本文所引用的中文《圣经》译本,均出自和合本。

②Joseph Blenkinsopp, The Pentateuch, An Introduction to the First Five Books of the Bible, Doubleday, 1992, p. 26.

③See, Otto Eissfeldt, The History of The Formation of The Old Testament, trans. Peter, R. Ackroyd, Basil Blackwell, Oxford, 1974, pp. 242-244.

④Marc Zvi Brettler, The Creation of History in Ancient Israel, London and New York, Routledge, 1995,p.23.

⑤See, Walter C. Kaiser Jr., The Old Testament Documents, Inter Varsity Press, USA & England, 2001, pp. 57-58.

⑥参《出埃及记》21:1-6,《申命记》15:12-17,《利未记》25:39-41。

⑦中文《圣经》中第一条戒律是按照汉语表达习惯的翻译,希伯来文是

,如果按照本来的语序,“你不可有别的神”这个主句在前。

,如果按照本来的语序,“你不可有别的神”这个主句在前。⑧具体说,20:1-17完全都是E底本资料,20:18-21以J底本资料为主,并混合了E资料。

⑨See, Walter C. Kaiser Jr., The Old Testament Documents, Inter Varsity Press, 2001, pp. 143-145.

⑩“王律”中所言“只是王不可为自己加添马匹,也不可使百姓回埃及去,为要加添他的马匹;因耶和华曾吩咐你们说:‘不可再回那条路去。’”这段话,让不少学者感到意思不明确而困惑。一种解释认为,这是抨击公元前701年犹大王国企图与埃及缔结军事同盟以抗拒亚述的一种暗示性表达(参Jewish Study Bible, editors: Adele Berlin & Marc Zvi Brettler, Jewish Publication Society, Oxford University Press, 2004, p. 406.)。但笔者认为这样只与某一个具体历史事件挂钩的理解似乎过于褊狭,将其解释为一种对国家独立自主的立场更为合适。

(11)参《撒母耳记·上》16:1-13。

(12)参《撒母耳记·上》13:8-14,15:13-16。

(13)参《撒母耳记·上》14:45。

(14)参《撒母耳记·上》16:5-8。

(15)如以撒迦支派的巴沙杀以法莲支派的前王拿答,作王24年。参《列王记·上》15:27-28。

(16)参《列王记·下》12:20-21,14:19,21:23。

(17)参见《阿摩司书》5:21-24,8:4-6;《弥迦书》2:1-2,6:6-8;《以赛亚书》1:16-17,5:8-12等。

(18)The Jewish Study Bible, editors: Adele Berlin & Marc Zvi Brettler, Jewish Publication Society, Oxford University Press, 2004, p. 1360.

(19)马克思:《政治经济学批判导言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,北京:人民出版社,1972年,第82页。

(20)为此,律法甚至规定凡承袭地产的以色列女子只能嫁与同宗支派的男子,参见《民数记》36:8-9。笔者并不认为这一规定在漫长的历史过程中能够始终得到不折不扣的施行,但它从一个方面反映了保护土地与亲族密切关系的法律观念。

(21)参《路得记》4:3-4。本卷书虽然最后编订在公元前4世纪早期,但从其中记载的社会风俗和特点看,却的确是士师时代以色列社会的写照。

(22)Fohrer认为“圣典”形成晚于公元前7世纪末最后编订的“申典”,但早于巴比伦流放时期。Elliott-Binns也主张它早于“申典”最后形成时期,但认为具体时间或许在玛拿西王时代。还有一些学者认为“申典”应编订在巴比伦回归前后。参Otto Eissfeldt, The History of the Formation of The Old Testament,trans. Peter R Ackroyd (Oxford,Basill Blackwell, 1974.)中的相关论述。

(23)参《利未记》25:10、23-28。

(24)参《列王记·上》21:1-16。

(25)参《列王记·上》16:24。

(26)参《撒母耳记·下》8:15-18。

(27)参《列王记·上》4:7,2:26-27。

(28)除大卫朝代时非犹大支派蠢蠢欲动之外,所罗门王晚年亦曾遭遇以法莲支派的耶罗波安反叛。见《列王记·上》11:26。

(29)大卫起初只是在希伯仑作犹大王,7年半后,方得到北方诸支派长老的承认成为整个以色列的王。见《撒母耳记·下》5:1-5。

(30)《阿伯特》1∶1,张平译,北京:中国社会科学出版社,1996年。此书为犹太拉比文献《塔木德》之一卷。^NU1