| 明清史 |

由财政压力引起的制度变迁

——明治维新的另一种诠释

车维汉

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2008年08期

【原文出处】《中国社会科学院研究生院学报》(京)2008年3期第72~79页

【作者简介】车维汉,上海财经大学国际工商管理学院常务副院长、世界经济系主任、经济学博士、教授、博士生导师。

【关 键 词】明治维新/“财政压力说”/利益集团/中性制度

[中图分类号]K313.4 [文献标识码]A [文章编号]1000—2952(2008)03—0072—08

在世界近代史上,许多国家都发生过治国者发起的自上而下社会变革,而19世纪后期日本的明治维新是其中较典型的一次。长期以来,中外学者对明治维新进行过大量的且卓有成效的研究。从现有研究成果来看,学者们多是从历史学的角度来从事研究的,所采用的也多为阶级分析的方法。如何运用新的方法来探究明治维新,仍是今天学术界的诉求。近年来,有学者为此类研究提供了一个新的经济学的分析框架,由于该框架的基本观点认为财政压力是一国自上而下变革的起点,因此我们可称之为“财政压力说”。①该框架为我们研究明治维新以及历史上与此类似的社会变革提供了—个新的视角。

一、分析框架

(一)财政压力说

“财政压力说”的基本论点是:财政压力决定了改革的起因和路径。改革的实质是国家主导型的制度变迁,改革的过程是国家与各种组织博弈的过程。改革的最终成功取决于国家能否与新兴组织达成合作和结盟。

第一,“财政压力说”提出了治国者是在约束条件下追求自身利益最大化的经济人的假定,认为治国者的目标函数为追求义理性的最大化。所谓义理性是指被统治者服从统治者政令的可能性,治国者的义理性归根到底来自于公民和官员的拥护。所谓义理性危机实际是统治者统治的危机。而财政预算是国家追求义理性最大化的约束条件。所谓财政压力,是指不断增加的财政支出和相对不足的财政收入之间持续存在的紧张状态。

第二,“财政压力说”阐述了义理性与财政约束条件二者的关系。假定治国者通过组织生产一组公共产品来获得义理性。这组公共产品不仅包括经济学意义上的公共产品,还包括:军队、法律秩序和货币稳定等。合理的逻辑是公共产品的产出应以不超过财政收入为极限,但实际上,其产出却常常突破这一极限,结果造成财政危机,从而使国家义理性水平下降。该假说还提出了另一个核心概念,即国家义理性投资的边际报酬递减规律,其内涵为:随着时间的推移,治国者义理性水平有下降的趋势,主要原因是:公民对社会福利的需求刚性;官员扩大预算规模的欲望;越来越多的利益集团的产生和壮大,使生产效率和国民收入下降;意识形态提供的激励作用呈递减趋势等等。“财政压力说”引用了财政学中著名的“瓦格纳定律”来进一步说明财政压力产生有某种必然性。根据该定律,政府的财政开支总是呈现扩大的趋势。②后来的一些经济学家也检验了这一定律的有效性。认为人口压力会影响公共支出绝对规模的扩大;财政支出一旦扩张(如战争、灾害等),就很难恢复到原来水平。“瓦格纳定律”为财政压力持续地存在提供了理论依据。

第三,“财政压力说”将治国者、官员和公民这三者假定为自身效用最大化的理性行为者,三者之间是一种博弈的关系。在治国者与公民、治国者与官员、官员与公民之间总是存在利益冲突的。这种利益的不一致,使治国者在参加三方博弈时,可以在某个特定时期选择不同的对手与之结盟,以提高或至少维持其义理性水平。

第四,“财政压力说”提出了治国者为提高国家义理性水平为目标的制度变迁的路径。认为面对财政困境,治国者有两种选择:即“甩包袱”和“向新兴财富征税”。所谓“甩包袱”,是指国家削减“吃财政饭”人的数量,减少公共产品的生产或退出原来国家直接经营的经济领域,以减少财政支出。所谓“向新兴财富征税”是指国家财政收入近乎枯竭之时,向新的利益集团和新兴部门征税。该假说认为,这两种选择的前后顺序不能颠倒,正确的顺序应该是“甩包袱”在前,“向新兴财富征税”在后,如果颠倒二者的顺序,就会进一步加剧财政恶化,导致义理性水平下降,最终结局可能是改革失败或政权垮台。

根据新制度经济学的理论,诱致性变迁是由于科技进步、价格变化等因素引发的,它是利益集团在窥测到潜在的利润机会后、所自发地进行的改变现行制度的活动。作为强制性制度变迁主体的治国者是一个特殊的利益集团,他们本身不受价格变动的直接影响,其获取利润的渠道也与一般利益集团有所不同,于是一个问题不免常常被追问,即治国者为何有时那么热衷于变革?这个问题终于有了答案,“财政压力说”在价格变动和统治集团变革的启动之间,找到了一个连接点,这就是财政困境给统治集团造成的压力,尤其是在引入义理性这一概念后,该假说合乎情理地阐明了改革背后的激励。

(二)对“财政压力说”的补充和扩展

1.关于统治利益集团内部的分化

治国者作为特殊的利益集团,在义理性危机的巨大压力下,其内部的凝聚力会降低,甚至在一定条件下会导致集团的分化和统治者高层的分裂。这种状况在中外政治史上为数不少。例如18世纪初的俄国,在外有战争内有农民起义的危机形势下,统治利益集团内分成以彼得一世为首的改革派和以旧贵族为主体的保守派。③中日甲午战争后,中国面临被瓜分的危机,这时清政府内部出现了倾向变法的维新派和反对变法的顽固派。综观中外政治史,许多国家在自上而下的改革推行前,其统治利益集团内都发生过组织关系的裂变和人事上的变动。本文认为如果“财政压力说”能明确地指出统治利益集团在危机面前的这种分化,会更有贴近实际的意义。这是因为:

第一,当义理性危机到来之时,统治者利益集团内不同的人对义理性能否恢复,具有不同的预期。奥尔森指出:“正如可以假定一个组织或一个集团的成员拥有共同利益,他们显然也拥有不同于组织或集团中其他人的纯粹的个人利益。”“而且任一小集团或派别的成员也有其各自独立的共同利益”。④由于统治利益集团内的各小集团或派别、各个成员从现行统治中获得的收益或预期收益不同,那些收益或预期收益较低的小集团或派别以及个人,就可能先从统治集团内分离出去。

第二,对于同一统治集团内的不同派别和个人来说,当外来压力到来的初始阶段,都有要恢复和拯救义理性的愿望,然而在实现这一目标的政策选择上却存在分歧,这可能导致他们分道扬镳。17世纪英国资产阶级革命前夕,面对苏格兰进攻的危机,查理一世为筹集军费召开国会,这时以约翰·汉普顿为首的反对派认为,扩张军费开支只能使国家的命运更糟,他们反对滥征税赋和宗教迫害。这是斯图亚特王朝义理性崩溃的开始。⑤

第三,国家的义理性在很大程度上是由统治者的意识形态来支撑的。正如马克思所说:“占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现,不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系”。⑥财政的实质是国家在占有和支配一定份额的社会产品过程中与有关方面发生的分配关系,它是一国物质关系的集中表现。当作为物质关系变化重要标志的财政危机恶化达到一定程度时,原来作为主流意识形态的“堤防”就会一块块地坍塌下来,而最了解危机实情的统治利益集团中的部分人就可能成为“倒戈者”。

2.关于统治者的人事变动与制度变迁的相关性特征

当国家财政恶化和义理性危机达到一定程度时,统治者利益集团内部就会发生分化。接下来,原来统治利益集团的核心就可能会被替代,新的治国者会颁行一套新的旨在缓和财政危机、提高义理性水平的制度安排。这里我们关注的是政治变动的振荡程度与所颁行的制度特征之间的相互关系。一般说来会出现以下情形:一是如果原治国者是为同一利益集团的其他成员所替代的,那么统治政权的交接和过渡,就显得相对和缓与平稳,新的治国者所颁行的制度安排与旧有的制度安排之间所具有的连续性则较为明显。二是如果原治国者为其他利益集团的成员所替代,统治政权的交接或过渡会以较剧烈的方式进行。新的治国者所颁行的制度安排与旧有的制度安排之间所具有的断绝性则较为明显。应指出的是,就一整套制度安排而言,连续性和断绝性不是绝对的,两种属性均可能存在,不过是其中的哪一种属性更为主要更为明显一些而已。本文所讨论的制度变迁类型与上述第一种情形更接近。

3.关于制度变迁的路径选择

“财政压力说”论证了“甩包袱”和“向新兴财富征税”二者的先后顺序以及顺序颠倒的危害性。在此,我们将只有两种顺序选择的约束条件放松,不妨为改革者多设计几条备选路径,这也许会更贴近实际。

第一,无疑的也是最佳的路径选择,如“财政压力说”所指出的,即先“甩包袱”,然后再“向新兴财富征税”。这是一种改革旧体制的活动与新兴财富成长高度契合的状态。

第二,“甩包袱”与“向新兴财富征税”并行。当社会上新旧两个部门或两种势力势均力敌之时,治国者可以合两步为一步走,这样既可以解决财政危机的燃眉之急,又可加速改革进程。不过较早地“向新兴财富征税”,不利于其成长,可能增加改革的难度。

第三,先向“新兴财富”征税,然后再“甩包袱”。在既得利益集团强大之时,治国者不能立即将包袱甩掉,因此不得不如此。从长期看,尽管这样做负面效应很大,但总要比政权因财政枯竭而猝死要好,这种选择的结果,除上述“财政压力说”指出的之外,还有一种可能,即结果取决于财政危机的深度和治国者“向新兴财富征税”的程度,如果治国者能利用税收渡过危机,掉转头来再实施“甩包袱”而后“向新兴财富征税”的正确程序,改革的大局犹可转圜。

第四,先“甩包袱”,然后等“新兴财富”成长起来后再向其征税。在后发型国家,由于资本稀缺和制度供给不足,新制度的颁行与“新兴财富”的成长有一段时滞。在此期间,治国者从减少改革阻力的策略上考虑,可通过采行“中性制度安排”来维持财政。此外,重要的是治国者要尽快为“新兴财富”的成长营造适宜的制度环境,对“新兴财富”进行扶持,待其成长起来后,再对其征税。本文所讨论的改革过程与第四种备选路径接近。

当然,无论选择上述那条路径,其前提都必须使税收有着落,使财政能够运作,以维持国家的最低义理性水平。最后财政问题的解决,意味着改革的阶段性成功,新政权站住了脚。

二、日本江户幕府的财政困境及其义理性危机

明治维新前的幕府时代是一个十分动荡的历史时期,财政危机袭扰着幕府的历代统治者。明治维新前的短短一百多年间,幕府就进行过四次较大规模的改革,即享保改革(1716年)、田沼意次幕政改革(1770年)、宽政改革(1787年)和天保改革(1841)。只要加以考察则不难发现,改革的直接或间接的原因,皆是财政危机。⑦可以说,从挽救国家财政、维持国家义理性水平这一点上看,明治维新是这些改革的继续。

然而直至明治维新前夕,造成幕府财政危机的社会政治和经济原因一个也没减少,它们在集聚和酝酿着,终于演化成后来的明治维新。当时酿成幕府财政危机的因素有三:

第一,人口压力。诺思认为人口与资源之间的压力一直是经济史的核心问题。⑧人口压力至少会影响到公共支出绝对规模的增加,从而造成财政赤字。据统计,1600年、1650年、1700年、1750年、1800年和1850年日本人口的数量分别为1200万、1718万、2769万、3110万、3065万和3228万人。⑨江户末期连绵不断的农民起义,是人口数量增长速度超过土地开垦增长速度的集中表现。而幕府对农民斗争的弹压增加了军事开支,这反过来又进一步加剧了财政危机。⑩

第二,外部竞争的压力。罗斯托认为,世界近代史上的大部分处于传统社会的国家,都是在先进国家外部入侵的刺激下进入经济起飞准备阶段的。外部入侵动摇并加速了传统社会的衰落。(11)18世纪下半叶始,西方国家把触角伸向日本。自1764年至1854年的90年间,俄、英、法、美等国到日本进行扩张活动达52次。(12)目的是迫使日本开国通商。1853年美国人培利率舰队向日本提出通商要求,拉开了日本近代遭受外来欺侮历史的序幕。

第三,制度僵化。所谓僵化的制度,是指那些没能适应环境变化的失去有效性的制度,这些制度将制约经济的增长。从1615年到1868年的明治维新,日本经过了一个长达约250年“幕藩体制”的相对稳定的发展时期。然而随着经济的发展,该体制的僵化却日益显现,当时最突出的是幕藩之间存在的矛盾。在将军和大名这一委托—代理关系中,随着大名经济实力的增大,其讨价还价的能力也在增强,大名的机会主义倾向、与幕府政治分立的倾向也越来越明显。此外,就贡租制而言,随着人口的增多和人地比例的变化,该制度的有效性也越发显得有限。农民收入的减少以及贡赋的不足,成为幕府晚期一直为农民起义所困扰以及在财政上捉襟见肘的主要原因。

晚期的日本幕府,其义理性已明显地受到挑战,原因是它已难以提供最基本的“公共产品”,即国防的安全和国内秩序的稳定。从国外看,1854年3月幕府被迫与美国签订了不平等的《日美神奈川条约》,从此日本的门户洞开开始遭受异族的侵扰。从国内看,农民的斗争呈上升趋势。幕府末期,伴随财政的日益窘迫,早已出现裂隙的士族利益集团内部的分裂已不可避免。义理性危机成为社会变革的转折点。

三、明治政府推行改革的政治博弈与路径选择

1868年明治政府成立伊始就将财政问题提到议事日程。太政官布告中说:“租税是建国的根本和关系到民心向背的极其重大的事情”,(13)这表明新的治国者已清醒地认识到:财政对于国家义理性能否恢复和确立生死攸关。

当时,日本国内主要利益集团分立的格局是:以下级武士为主体的统治利益集团;以中上层士族为主体的士族利益集团;经济地位低下人数众多的农民利益集团。此外,在旧体制之外还有以工商业者和“豪农”为主体的“新兴财富”利益集团。应指出的是,“新兴财富”利益集团尚处在襁褓期,其实力尚无法与前三个利益集团相比。根据各利益集团的力量对比以及它们在经济社会中的地位和前途,明治政府采取了削弱士族利益集团、安抚农民利益集团和扶植“新兴财富”利益集团的政治策略,目的是要确立明治政府的义理性。与此相联系,为挽救日益严重的财政危机,明治政府选择了这样一条变革的路径,即:

(一)“甩包袱”——实施俸禄制度改革

“废藩置县”后,武士利益集团的上层,即华族和士族仍坐食俸禄,成为国家的沉重负担。华族、士族俸禄竟然占岁入的1/3。明治政府决计要甩掉这一财政包袱,不过,当时华族、士族仍占有显要的社会地位,且掌控着中央和地方的部分权力。如果以强制剥夺为手段,易引发新的摩擦和矛盾,不利于社会稳定。反复权衡的结果,明治政府对士族采取了“赎买”和“给出路”的政策,具体说即逐步减少俸禄总额,最后由政府一次发给“金禄公债”。(14)政府还优先录用士族充任官吏、教师和警察;以优惠条件向士族出售北海道土地;同时向士族发放低息或无息贷款,鼓励他们从事工商业。

如上所述,“甩包袱”不仅是政权从旧有的士族集团上层向士族集团下层转移的政治过程,也是从旧部门中分离出去的生产要素向新兴部门流动或者重新配置的过程。就后一过程而言,在18世纪社会转型中的英国,它是在“羊吃人”的血腥中完成的,而日本的这一过程却显得“温情脉脉”。它显示出整个士族集团内部裂变、不同等级的士族分离后的那种人事上的非断绝性。俸禄制度改革后,只有少数武士发动过叛乱,而多数士族却能正视现实、接受政府的条件。这验证了奥尔森的那句话,即“自由贸易和生产要素流动可以使分利集团削弱和消失”。(15)这样,掌握新政权的下级武士就以特殊的方式消灭了过去自身曾从属过的那个士族集团,这成为世界史上的一道奇观。

(二)颁行“中性制度”—实施地税改革

根据制度非中性的定义,(16)中性制度可理解为:在同一制度下,不同的人或群体获得的是相同的东西,或同时收益或同时受损。1873年明治政府颁行的《地税改革条例》,就是具有这种性质的制度安排。该条例的主旨是要改实物地租为货币地租,按地价的3%(后改为2.5%)征收,丰年不增,荒年不减。

既能有利于财政收入,又不激化利益集团间的矛盾,这是地税改革的绝妙之笔。从实质上说,地税改革仅是一次降低税收成本、疏通征收渠道的改革。而就其租税总量来说,与以前相比并未增加。据美国学者托马斯C.史密斯的研究,地租改革的关键是地价的确定,新地价推算的结果,新政府最终地租岁入的总量应约等于幕府时代旧地租总量。(17)另据中国学者的研究,新地税制度颁行之初,农民的地税有所减轻。对于统治利益集团和农民利益集团来说,新地税制度的出台并未使其中一个集团的利益受损。面对百废待兴开支浩大的时局,统治利益集团抑制了增加租税的冲动。(18)假若增加租税,势必会激化与农民利益集团的矛盾,明治政府将两面受敌,同时面对来自士族利益集团和农民利益集团两方面的压力,从而增加改革的阻力。

明治政府成立后,还通过发行大量政府纸币和公债来弥补财政赤字。这二者的发行总额占政府临时岁入的65%。(19)这一特殊的制度安排究竟是中性的还是非中性的,应做具体分析。在由此而引发的通货膨胀期间,对于士族利益集团来说,其手中持有的公债大幅贬值;对于农民利益集团来说,情形稍许有些复杂,即以货币为缴纳物的租税负担有所减轻,可是在随后的“松方财政”的通货紧缩期间,其租税负担又有所加重。因此从较长一段时期看来,农民利益集团的损益大致相抵。人们发现,上述各利益集团在通货膨胀中有利有损的结局,客观上起到了“安抚”农民利益集团、削弱士族利益集团的作用。

地税改革、发行纸币和公债等一系列制度安排,使明治政府稳住了阵脚,但财政窘迫的状况并未从根本上扭转。

(三)开拓新税源——扶植“新兴财富”

在后发型国家的社会改革过程中,当政府“甩包袱”后,未必能立即实现“向新兴财富征税”,其原因正如诺思和戴维斯所指出的那样,在潜在获取利润机会的出现与制度创新之间有一段时滞。因为原有的法律限制了人们对制度安排的选择以及某些活动范围。他们开具的药方是:应不失时机地进行制度供给,制度变迁的时滞就可能被缩短。(20)日本幕藩体制的被推翻,只是为“新兴财富”提供了一个获取潜在利润的机会。然而有利于获取这些利润的或者说有利于“新兴部门”成长的制度安排尚缺位。

为扶植“新兴财富”,明治政府在废除旧制度的同时,从欧美国家进行制度移植:继“废藩置县”之后,撤除交通关卡,打破封建行会垄断,继而又大力发展陆路和海上交通运输业,为日本统一国内市场的形成创造了条件。(21)另外又引进近代银行制度和股份公司制度,营造了“新兴财富”成长所必需的融资环境。

“殖产兴业”是明治政府扶植“新兴财富”的最直接的制度安排。扶植主要采取了两种方式:一是先由政府创办“新兴部门”,而后将其出售给民间资本经营。明治政府从1874年开始先后将长崎造船厂等26家由国家投资创办的官营企业出售给民间资本家。(22)这又是一“甩包袱”举措,它既减轻了财政负担,退出了对原来直营的重化工业领域的垄断,又为民间资本的全面兴起创造了条件。

二是以“补助金”等方式,直接保护和扶植私人资本。1875年下级武士岩崎弥太郎创办的三菱轮船公司得到政府的巨额资助,而后该公司发展成为能与美英对抗的近代蒸汽船公司。日本近代的财界名流——涩泽荣一、五代友厚等人也都得到过政府的贷款。他们后来都成为创办日本近代企业的先驱。

明治政府的一系列制度安排,为“新兴财富”的成长提供了环境。一般认为,1882年大阪纺织公司的建立是日本产业革命的开始,这也是民间资本,即日本“新兴财富”兴起的始点。而后短短四年间就有数十家近代化的纺织公司问世,同时在铁路、矿业、海运等行业也都产生了这类“新兴财富”。

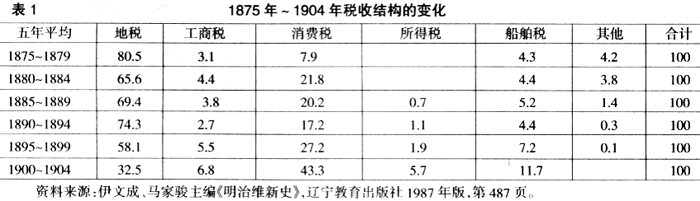

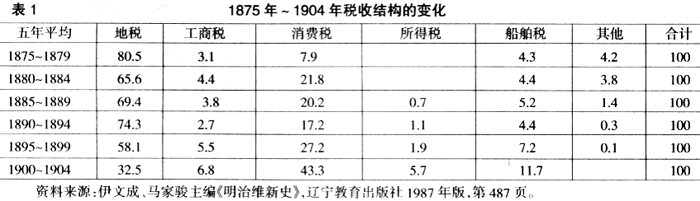

据统计,自1878年至1892年,日本国民的年均收入增长率为4.2%,高于同期的欧洲国家。(23)新兴部门已开始成为新政府的税源,表1显示:地税由占税入总额的80.5%降至32.5%,同时工商税和船舶税的比重在增大。这说明财政对地税的依存度明显降低。限于资料,难以得知具体新兴部门缴税增额的情况,但是表中所列消费税和所得税所占比重的激增却提供了这样的信息,即人们的收入明显提高了,只有新兴部门的发展及其在这些部门就业人数的增加,才会有这样的绩效。

四、自上而下社会变革成功的标志及其检验

前已论及,自上而下社会变革的特征是,政权是在原属同一利益集团内部的小利益集团或派别之间的交接和过渡;无论是制度安排还是人事变动,新与旧两者之间都存在着某种连续性,而少有那种具有明显断绝性的标识。此外,新的治国者是新制度的供给者,其改革是否实现了新的制度均衡也是较难衡量的。这就提出了一个问题:如何判断一场自上而下的社会变革是否成功?或者说其成功的标志是什么?按照“财政压力说”这一分析框架的逻辑,其标准应该是:

第一,治国者财政状况的根本好转。治国者大体上已具备了满足国民对公共产品需求的能力。第二,治国者义理性的确立。由于义理性更主要是反映在人们观念上的,因此短期内也较难测度一个政权被国民支持的程度。不过,olson的一个观点却颇有启发性,他认为民主制度的出现是治国者自利行为理性化和长期化努力的一个标志。(24)根据这一思路,可以认为如果一国已着手民主宪政的建立,说明治国者的统治已有了社会政治基础,或者至少可以说明治国者已渡过了义理性危机的最困难期。第三,治国者已与“新兴财富”利益集团结成联盟。随着改革的深入,代表新兴部门的“新兴财富”已成为有实力的利益集团。“新兴财富”向政府纳税,而治国者则以制度安排为“新兴财富”提供产权保护,并为其参与国事开启方便之门。

本文认为,以上述标志来判断明治维新,应该说它是一次的成功的改革。其成功的时点应该在距明治维新发生约20年后的19世纪末。该时期的所发生的典型化事实有三个:

其一,1881年明治政府大藏卿松方正义开始整顿财政。其政策的重点是,治理通货膨胀;实施均衡财政;鼓励出口,日本外汇储备大幅度增加。(25)“松方财政”是明治政府财政好转的转折点,反映出明治政府在经济上初步站住了脚。

其二,“新兴财富”已成长起来,且在人数和财富上具有相当规模。据统计,1888年日本寄生地主和资本家的人数分别为4.5万人和1.3万人,1899年这二者分别增加到5万人和4.9万人,短短10年间,“新兴财富”增加了2.76倍。从财富上看,1890年前后,日本全国年收入两万日元以上的富翁共计101人,其中实业家49人,华族38人,地主14人,(26)可见“新兴财富”利益集团的实力是其他集团所不及的。

其三,1889年日本明治宪法颁布,次年又召开国会。这标志着日本近代民主宪政的建立。在第一届众议院当选的300名议员中,资本家议员为83人,约占议员总数的28%。(27)它标志着统治利益集团与“新兴财富”利益集团已完成了结盟,标志着明治政府义理性已稳固地确立起来。

明治维新已经过去一个多世纪了,今天当我们应用财政压力引起制度变迁的这一分析框架对它重新加以研究时候,仍觉得意味深长。正如熊比特所说“从国家财政入手的这种研究方法,在用于研究社会发展的转折点时,效果尤为显著。”(28)以新的理论框架研究明治维新给人们的启发是:财政状况是一国国运的晴雨表;持续性的财政危机是社会变革的前兆,一旦危机程度超过了一个临界点,变革就将开始;财政压力有某种必然性,治国者应力避陷入财政困境;国家义理性的恢复和确立是社会各利益集团的博弈均衡,改革者要具备高超的政治技巧;原有旧的分利集团不仅会降低社会效率和总收入,而且还是改革的阻力;治国者可通过制度供给,如对外开放和强化改革等,削弱分利集团,在体制外培育能给国家义理性以支持的新兴组织。自上而下的社会变革最终是否成功,应视改革国家是否实行了民主宪政,统治利益集团是否与新兴利益集团结成了联盟。

注释:

①张宇燕、何帆:《由财政压力引起的制度变迁》,盛洪、张宇燕主编《天则论丛(1998)从计划经济到市场经济》,中国财政经济出版社1998年版,第1~25页。

②马斯格雷夫(R. A. Musgrave):《比较财政分析》,上海人民出版社1996年版。

③李纯武、寿纪瑜:《简明世界通史》(上册),人民教育出版社1981年版,第414~415页。周一良、吴于廑:《世界通史》近代部分上册,人民出版社1973年版,第69~72页。

④[美]曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》(中译本),上海三联书店、上海人民出版社2004年版,第7、45页。

⑤周一良、吴于廑主编《世界通史》近代部分上册,人民出版社1973年版,第24~25页。

⑥马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1976年版,第52页。

⑦有学者认为明治维新的起点应为“天保改革”,其理由之一即为:两次改革都面临着深重的幕府财政危机。从力图挽救的措施方面来看,明治维新与天保改革具有某种连续性。参见田中彰《明治维新》(《日本历史》24),小学馆1976年版,第20~25页。

⑧[美]诺思:《经济史中的结构与变迁》(中译本),上海三联书店、上海人民出版社1995年版,第13页。

⑨[日]关山直太郎:《近世日本的人口结构》,吉川弘文馆1958年版。转引自[日]速水融、宫本又郎《经济社会的成立》(中译本),生活·读书·新知三联书店1997年版,第47~51页。

⑩吴廷璆主编《日本史》,南开大学出版社1994年版,第302页。

(11)[美]罗斯托:《经济增长阶段》,转引自郭熙保《经济发展理论与政策》,中国社会科学出版社2000年版,第54页。

(12)[日]信夫清三郎:《日本外交史》卷Ⅱ,东京每日新闻社1964年版,第19页。

(13)[日]福岛正夫:《地租改正(地税改革)研究》,有斐阁1962年版,第16页。

(14)[日]小西四郎:《日本全史》第8卷,东京大学出版社1962年版,转引自吕万和《简明日本近代史》,天津人民出版社1984年版,第47页。

(15)[美]曼库尔·奥尔森:《国家兴衰探源——经济增长、滞胀与社会僵化》,商务印书馆1999年版。

(16)张宇燕:《个人理性与“制度悖论”——对国家兴衰的尝试性探索》,盛洪主编《现代制度经济学》下卷,北京大学出版社2002年版,第287页。

(17)托马斯C.史密斯:《明治维新和工业发展》,东京大学出版会1971年版,第152~153页。

(18)伊文成、马家骏主编《明治维新史》,辽宁教育出版社1987年版,第457页。

(19)一般以临时岁入弥补政府经常岁入和实际支出间的差额。托马斯C.史密斯:《明治维新和工业发展》,东京大学出版会1971年版,第146页。

(20)Davis, L. and North, DouglassC.: Institutional Change and American Economic Growth." 1971.pp.56—59.

(21)[日]安藤良雄:《近代日本经济史要览》,东京大学出版会1981年版,第37页。

(22)[日]楫西光速:《日本经济史大系5》,近代5,东京大学出版会1965年版,第325页。

(23)(25)吕万和:《简明日本近代史》,天津人民出版社1984年版,第84、81页。

(24)张宇燕、何帆:《由财政压力引起的制度变迁》,第7页。

(26)吕万和:《简明日本近代史》,第114~115页。

(27)[日]岩波讲座《日本历史》(15),岩波书店1976年版,第323页。

(28)转引自张宇燕、何帆《由财政压力引起的制度变迁》,第6页。^

【专 题 号】K5

【复印期号】2008年08期

【原文出处】《中国社会科学院研究生院学报》(京)2008年3期第72~79页

【作者简介】车维汉,上海财经大学国际工商管理学院常务副院长、世界经济系主任、经济学博士、教授、博士生导师。

| 【内容提要】 | “财政压力说”是研究明治维新的新制度经济学的框架。从扭转财政危机、维持国家义理性这一点上看,明治维新是此前的“天保改革”等社会改革的继续。明治政府改革的制度安排,是统治利益集团、中上层士族利益集团和农民利益集团以及在旧体制外成长中的新兴利益集团之间的博弈均衡。明治政府改革的路径选择是:“甩包袱”,消除“分利集团”;通过中性制度安排,缓解财政危机;进行制度供给,在体制外培植新兴利益集团。改革成功的标志是:财政状况根本好转;新兴利益集团成长起来,以纳税支持国家统治;实行宪政,统治利益集团与新兴利益集团结成联盟。 |

在世界近代史上,许多国家都发生过治国者发起的自上而下社会变革,而19世纪后期日本的明治维新是其中较典型的一次。长期以来,中外学者对明治维新进行过大量的且卓有成效的研究。从现有研究成果来看,学者们多是从历史学的角度来从事研究的,所采用的也多为阶级分析的方法。如何运用新的方法来探究明治维新,仍是今天学术界的诉求。近年来,有学者为此类研究提供了一个新的经济学的分析框架,由于该框架的基本观点认为财政压力是一国自上而下变革的起点,因此我们可称之为“财政压力说”。①该框架为我们研究明治维新以及历史上与此类似的社会变革提供了—个新的视角。

一、分析框架

(一)财政压力说

“财政压力说”的基本论点是:财政压力决定了改革的起因和路径。改革的实质是国家主导型的制度变迁,改革的过程是国家与各种组织博弈的过程。改革的最终成功取决于国家能否与新兴组织达成合作和结盟。

第一,“财政压力说”提出了治国者是在约束条件下追求自身利益最大化的经济人的假定,认为治国者的目标函数为追求义理性的最大化。所谓义理性是指被统治者服从统治者政令的可能性,治国者的义理性归根到底来自于公民和官员的拥护。所谓义理性危机实际是统治者统治的危机。而财政预算是国家追求义理性最大化的约束条件。所谓财政压力,是指不断增加的财政支出和相对不足的财政收入之间持续存在的紧张状态。

第二,“财政压力说”阐述了义理性与财政约束条件二者的关系。假定治国者通过组织生产一组公共产品来获得义理性。这组公共产品不仅包括经济学意义上的公共产品,还包括:军队、法律秩序和货币稳定等。合理的逻辑是公共产品的产出应以不超过财政收入为极限,但实际上,其产出却常常突破这一极限,结果造成财政危机,从而使国家义理性水平下降。该假说还提出了另一个核心概念,即国家义理性投资的边际报酬递减规律,其内涵为:随着时间的推移,治国者义理性水平有下降的趋势,主要原因是:公民对社会福利的需求刚性;官员扩大预算规模的欲望;越来越多的利益集团的产生和壮大,使生产效率和国民收入下降;意识形态提供的激励作用呈递减趋势等等。“财政压力说”引用了财政学中著名的“瓦格纳定律”来进一步说明财政压力产生有某种必然性。根据该定律,政府的财政开支总是呈现扩大的趋势。②后来的一些经济学家也检验了这一定律的有效性。认为人口压力会影响公共支出绝对规模的扩大;财政支出一旦扩张(如战争、灾害等),就很难恢复到原来水平。“瓦格纳定律”为财政压力持续地存在提供了理论依据。

第三,“财政压力说”将治国者、官员和公民这三者假定为自身效用最大化的理性行为者,三者之间是一种博弈的关系。在治国者与公民、治国者与官员、官员与公民之间总是存在利益冲突的。这种利益的不一致,使治国者在参加三方博弈时,可以在某个特定时期选择不同的对手与之结盟,以提高或至少维持其义理性水平。

第四,“财政压力说”提出了治国者为提高国家义理性水平为目标的制度变迁的路径。认为面对财政困境,治国者有两种选择:即“甩包袱”和“向新兴财富征税”。所谓“甩包袱”,是指国家削减“吃财政饭”人的数量,减少公共产品的生产或退出原来国家直接经营的经济领域,以减少财政支出。所谓“向新兴财富征税”是指国家财政收入近乎枯竭之时,向新的利益集团和新兴部门征税。该假说认为,这两种选择的前后顺序不能颠倒,正确的顺序应该是“甩包袱”在前,“向新兴财富征税”在后,如果颠倒二者的顺序,就会进一步加剧财政恶化,导致义理性水平下降,最终结局可能是改革失败或政权垮台。

根据新制度经济学的理论,诱致性变迁是由于科技进步、价格变化等因素引发的,它是利益集团在窥测到潜在的利润机会后、所自发地进行的改变现行制度的活动。作为强制性制度变迁主体的治国者是一个特殊的利益集团,他们本身不受价格变动的直接影响,其获取利润的渠道也与一般利益集团有所不同,于是一个问题不免常常被追问,即治国者为何有时那么热衷于变革?这个问题终于有了答案,“财政压力说”在价格变动和统治集团变革的启动之间,找到了一个连接点,这就是财政困境给统治集团造成的压力,尤其是在引入义理性这一概念后,该假说合乎情理地阐明了改革背后的激励。

(二)对“财政压力说”的补充和扩展

1.关于统治利益集团内部的分化

治国者作为特殊的利益集团,在义理性危机的巨大压力下,其内部的凝聚力会降低,甚至在一定条件下会导致集团的分化和统治者高层的分裂。这种状况在中外政治史上为数不少。例如18世纪初的俄国,在外有战争内有农民起义的危机形势下,统治利益集团内分成以彼得一世为首的改革派和以旧贵族为主体的保守派。③中日甲午战争后,中国面临被瓜分的危机,这时清政府内部出现了倾向变法的维新派和反对变法的顽固派。综观中外政治史,许多国家在自上而下的改革推行前,其统治利益集团内都发生过组织关系的裂变和人事上的变动。本文认为如果“财政压力说”能明确地指出统治利益集团在危机面前的这种分化,会更有贴近实际的意义。这是因为:

第一,当义理性危机到来之时,统治者利益集团内不同的人对义理性能否恢复,具有不同的预期。奥尔森指出:“正如可以假定一个组织或一个集团的成员拥有共同利益,他们显然也拥有不同于组织或集团中其他人的纯粹的个人利益。”“而且任一小集团或派别的成员也有其各自独立的共同利益”。④由于统治利益集团内的各小集团或派别、各个成员从现行统治中获得的收益或预期收益不同,那些收益或预期收益较低的小集团或派别以及个人,就可能先从统治集团内分离出去。

第二,对于同一统治集团内的不同派别和个人来说,当外来压力到来的初始阶段,都有要恢复和拯救义理性的愿望,然而在实现这一目标的政策选择上却存在分歧,这可能导致他们分道扬镳。17世纪英国资产阶级革命前夕,面对苏格兰进攻的危机,查理一世为筹集军费召开国会,这时以约翰·汉普顿为首的反对派认为,扩张军费开支只能使国家的命运更糟,他们反对滥征税赋和宗教迫害。这是斯图亚特王朝义理性崩溃的开始。⑤

第三,国家的义理性在很大程度上是由统治者的意识形态来支撑的。正如马克思所说:“占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现,不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系”。⑥财政的实质是国家在占有和支配一定份额的社会产品过程中与有关方面发生的分配关系,它是一国物质关系的集中表现。当作为物质关系变化重要标志的财政危机恶化达到一定程度时,原来作为主流意识形态的“堤防”就会一块块地坍塌下来,而最了解危机实情的统治利益集团中的部分人就可能成为“倒戈者”。

2.关于统治者的人事变动与制度变迁的相关性特征

当国家财政恶化和义理性危机达到一定程度时,统治者利益集团内部就会发生分化。接下来,原来统治利益集团的核心就可能会被替代,新的治国者会颁行一套新的旨在缓和财政危机、提高义理性水平的制度安排。这里我们关注的是政治变动的振荡程度与所颁行的制度特征之间的相互关系。一般说来会出现以下情形:一是如果原治国者是为同一利益集团的其他成员所替代的,那么统治政权的交接和过渡,就显得相对和缓与平稳,新的治国者所颁行的制度安排与旧有的制度安排之间所具有的连续性则较为明显。二是如果原治国者为其他利益集团的成员所替代,统治政权的交接或过渡会以较剧烈的方式进行。新的治国者所颁行的制度安排与旧有的制度安排之间所具有的断绝性则较为明显。应指出的是,就一整套制度安排而言,连续性和断绝性不是绝对的,两种属性均可能存在,不过是其中的哪一种属性更为主要更为明显一些而已。本文所讨论的制度变迁类型与上述第一种情形更接近。

3.关于制度变迁的路径选择

“财政压力说”论证了“甩包袱”和“向新兴财富征税”二者的先后顺序以及顺序颠倒的危害性。在此,我们将只有两种顺序选择的约束条件放松,不妨为改革者多设计几条备选路径,这也许会更贴近实际。

第一,无疑的也是最佳的路径选择,如“财政压力说”所指出的,即先“甩包袱”,然后再“向新兴财富征税”。这是一种改革旧体制的活动与新兴财富成长高度契合的状态。

第二,“甩包袱”与“向新兴财富征税”并行。当社会上新旧两个部门或两种势力势均力敌之时,治国者可以合两步为一步走,这样既可以解决财政危机的燃眉之急,又可加速改革进程。不过较早地“向新兴财富征税”,不利于其成长,可能增加改革的难度。

第三,先向“新兴财富”征税,然后再“甩包袱”。在既得利益集团强大之时,治国者不能立即将包袱甩掉,因此不得不如此。从长期看,尽管这样做负面效应很大,但总要比政权因财政枯竭而猝死要好,这种选择的结果,除上述“财政压力说”指出的之外,还有一种可能,即结果取决于财政危机的深度和治国者“向新兴财富征税”的程度,如果治国者能利用税收渡过危机,掉转头来再实施“甩包袱”而后“向新兴财富征税”的正确程序,改革的大局犹可转圜。

第四,先“甩包袱”,然后等“新兴财富”成长起来后再向其征税。在后发型国家,由于资本稀缺和制度供给不足,新制度的颁行与“新兴财富”的成长有一段时滞。在此期间,治国者从减少改革阻力的策略上考虑,可通过采行“中性制度安排”来维持财政。此外,重要的是治国者要尽快为“新兴财富”的成长营造适宜的制度环境,对“新兴财富”进行扶持,待其成长起来后,再对其征税。本文所讨论的改革过程与第四种备选路径接近。

当然,无论选择上述那条路径,其前提都必须使税收有着落,使财政能够运作,以维持国家的最低义理性水平。最后财政问题的解决,意味着改革的阶段性成功,新政权站住了脚。

二、日本江户幕府的财政困境及其义理性危机

明治维新前的幕府时代是一个十分动荡的历史时期,财政危机袭扰着幕府的历代统治者。明治维新前的短短一百多年间,幕府就进行过四次较大规模的改革,即享保改革(1716年)、田沼意次幕政改革(1770年)、宽政改革(1787年)和天保改革(1841)。只要加以考察则不难发现,改革的直接或间接的原因,皆是财政危机。⑦可以说,从挽救国家财政、维持国家义理性水平这一点上看,明治维新是这些改革的继续。

然而直至明治维新前夕,造成幕府财政危机的社会政治和经济原因一个也没减少,它们在集聚和酝酿着,终于演化成后来的明治维新。当时酿成幕府财政危机的因素有三:

第一,人口压力。诺思认为人口与资源之间的压力一直是经济史的核心问题。⑧人口压力至少会影响到公共支出绝对规模的增加,从而造成财政赤字。据统计,1600年、1650年、1700年、1750年、1800年和1850年日本人口的数量分别为1200万、1718万、2769万、3110万、3065万和3228万人。⑨江户末期连绵不断的农民起义,是人口数量增长速度超过土地开垦增长速度的集中表现。而幕府对农民斗争的弹压增加了军事开支,这反过来又进一步加剧了财政危机。⑩

第二,外部竞争的压力。罗斯托认为,世界近代史上的大部分处于传统社会的国家,都是在先进国家外部入侵的刺激下进入经济起飞准备阶段的。外部入侵动摇并加速了传统社会的衰落。(11)18世纪下半叶始,西方国家把触角伸向日本。自1764年至1854年的90年间,俄、英、法、美等国到日本进行扩张活动达52次。(12)目的是迫使日本开国通商。1853年美国人培利率舰队向日本提出通商要求,拉开了日本近代遭受外来欺侮历史的序幕。

第三,制度僵化。所谓僵化的制度,是指那些没能适应环境变化的失去有效性的制度,这些制度将制约经济的增长。从1615年到1868年的明治维新,日本经过了一个长达约250年“幕藩体制”的相对稳定的发展时期。然而随着经济的发展,该体制的僵化却日益显现,当时最突出的是幕藩之间存在的矛盾。在将军和大名这一委托—代理关系中,随着大名经济实力的增大,其讨价还价的能力也在增强,大名的机会主义倾向、与幕府政治分立的倾向也越来越明显。此外,就贡租制而言,随着人口的增多和人地比例的变化,该制度的有效性也越发显得有限。农民收入的减少以及贡赋的不足,成为幕府晚期一直为农民起义所困扰以及在财政上捉襟见肘的主要原因。

晚期的日本幕府,其义理性已明显地受到挑战,原因是它已难以提供最基本的“公共产品”,即国防的安全和国内秩序的稳定。从国外看,1854年3月幕府被迫与美国签订了不平等的《日美神奈川条约》,从此日本的门户洞开开始遭受异族的侵扰。从国内看,农民的斗争呈上升趋势。幕府末期,伴随财政的日益窘迫,早已出现裂隙的士族利益集团内部的分裂已不可避免。义理性危机成为社会变革的转折点。

三、明治政府推行改革的政治博弈与路径选择

1868年明治政府成立伊始就将财政问题提到议事日程。太政官布告中说:“租税是建国的根本和关系到民心向背的极其重大的事情”,(13)这表明新的治国者已清醒地认识到:财政对于国家义理性能否恢复和确立生死攸关。

当时,日本国内主要利益集团分立的格局是:以下级武士为主体的统治利益集团;以中上层士族为主体的士族利益集团;经济地位低下人数众多的农民利益集团。此外,在旧体制之外还有以工商业者和“豪农”为主体的“新兴财富”利益集团。应指出的是,“新兴财富”利益集团尚处在襁褓期,其实力尚无法与前三个利益集团相比。根据各利益集团的力量对比以及它们在经济社会中的地位和前途,明治政府采取了削弱士族利益集团、安抚农民利益集团和扶植“新兴财富”利益集团的政治策略,目的是要确立明治政府的义理性。与此相联系,为挽救日益严重的财政危机,明治政府选择了这样一条变革的路径,即:

(一)“甩包袱”——实施俸禄制度改革

“废藩置县”后,武士利益集团的上层,即华族和士族仍坐食俸禄,成为国家的沉重负担。华族、士族俸禄竟然占岁入的1/3。明治政府决计要甩掉这一财政包袱,不过,当时华族、士族仍占有显要的社会地位,且掌控着中央和地方的部分权力。如果以强制剥夺为手段,易引发新的摩擦和矛盾,不利于社会稳定。反复权衡的结果,明治政府对士族采取了“赎买”和“给出路”的政策,具体说即逐步减少俸禄总额,最后由政府一次发给“金禄公债”。(14)政府还优先录用士族充任官吏、教师和警察;以优惠条件向士族出售北海道土地;同时向士族发放低息或无息贷款,鼓励他们从事工商业。

如上所述,“甩包袱”不仅是政权从旧有的士族集团上层向士族集团下层转移的政治过程,也是从旧部门中分离出去的生产要素向新兴部门流动或者重新配置的过程。就后一过程而言,在18世纪社会转型中的英国,它是在“羊吃人”的血腥中完成的,而日本的这一过程却显得“温情脉脉”。它显示出整个士族集团内部裂变、不同等级的士族分离后的那种人事上的非断绝性。俸禄制度改革后,只有少数武士发动过叛乱,而多数士族却能正视现实、接受政府的条件。这验证了奥尔森的那句话,即“自由贸易和生产要素流动可以使分利集团削弱和消失”。(15)这样,掌握新政权的下级武士就以特殊的方式消灭了过去自身曾从属过的那个士族集团,这成为世界史上的一道奇观。

(二)颁行“中性制度”—实施地税改革

根据制度非中性的定义,(16)中性制度可理解为:在同一制度下,不同的人或群体获得的是相同的东西,或同时收益或同时受损。1873年明治政府颁行的《地税改革条例》,就是具有这种性质的制度安排。该条例的主旨是要改实物地租为货币地租,按地价的3%(后改为2.5%)征收,丰年不增,荒年不减。

既能有利于财政收入,又不激化利益集团间的矛盾,这是地税改革的绝妙之笔。从实质上说,地税改革仅是一次降低税收成本、疏通征收渠道的改革。而就其租税总量来说,与以前相比并未增加。据美国学者托马斯C.史密斯的研究,地租改革的关键是地价的确定,新地价推算的结果,新政府最终地租岁入的总量应约等于幕府时代旧地租总量。(17)另据中国学者的研究,新地税制度颁行之初,农民的地税有所减轻。对于统治利益集团和农民利益集团来说,新地税制度的出台并未使其中一个集团的利益受损。面对百废待兴开支浩大的时局,统治利益集团抑制了增加租税的冲动。(18)假若增加租税,势必会激化与农民利益集团的矛盾,明治政府将两面受敌,同时面对来自士族利益集团和农民利益集团两方面的压力,从而增加改革的阻力。

明治政府成立后,还通过发行大量政府纸币和公债来弥补财政赤字。这二者的发行总额占政府临时岁入的65%。(19)这一特殊的制度安排究竟是中性的还是非中性的,应做具体分析。在由此而引发的通货膨胀期间,对于士族利益集团来说,其手中持有的公债大幅贬值;对于农民利益集团来说,情形稍许有些复杂,即以货币为缴纳物的租税负担有所减轻,可是在随后的“松方财政”的通货紧缩期间,其租税负担又有所加重。因此从较长一段时期看来,农民利益集团的损益大致相抵。人们发现,上述各利益集团在通货膨胀中有利有损的结局,客观上起到了“安抚”农民利益集团、削弱士族利益集团的作用。

地税改革、发行纸币和公债等一系列制度安排,使明治政府稳住了阵脚,但财政窘迫的状况并未从根本上扭转。

(三)开拓新税源——扶植“新兴财富”

在后发型国家的社会改革过程中,当政府“甩包袱”后,未必能立即实现“向新兴财富征税”,其原因正如诺思和戴维斯所指出的那样,在潜在获取利润机会的出现与制度创新之间有一段时滞。因为原有的法律限制了人们对制度安排的选择以及某些活动范围。他们开具的药方是:应不失时机地进行制度供给,制度变迁的时滞就可能被缩短。(20)日本幕藩体制的被推翻,只是为“新兴财富”提供了一个获取潜在利润的机会。然而有利于获取这些利润的或者说有利于“新兴部门”成长的制度安排尚缺位。

为扶植“新兴财富”,明治政府在废除旧制度的同时,从欧美国家进行制度移植:继“废藩置县”之后,撤除交通关卡,打破封建行会垄断,继而又大力发展陆路和海上交通运输业,为日本统一国内市场的形成创造了条件。(21)另外又引进近代银行制度和股份公司制度,营造了“新兴财富”成长所必需的融资环境。

“殖产兴业”是明治政府扶植“新兴财富”的最直接的制度安排。扶植主要采取了两种方式:一是先由政府创办“新兴部门”,而后将其出售给民间资本经营。明治政府从1874年开始先后将长崎造船厂等26家由国家投资创办的官营企业出售给民间资本家。(22)这又是一“甩包袱”举措,它既减轻了财政负担,退出了对原来直营的重化工业领域的垄断,又为民间资本的全面兴起创造了条件。

二是以“补助金”等方式,直接保护和扶植私人资本。1875年下级武士岩崎弥太郎创办的三菱轮船公司得到政府的巨额资助,而后该公司发展成为能与美英对抗的近代蒸汽船公司。日本近代的财界名流——涩泽荣一、五代友厚等人也都得到过政府的贷款。他们后来都成为创办日本近代企业的先驱。

明治政府的一系列制度安排,为“新兴财富”的成长提供了环境。一般认为,1882年大阪纺织公司的建立是日本产业革命的开始,这也是民间资本,即日本“新兴财富”兴起的始点。而后短短四年间就有数十家近代化的纺织公司问世,同时在铁路、矿业、海运等行业也都产生了这类“新兴财富”。

据统计,自1878年至1892年,日本国民的年均收入增长率为4.2%,高于同期的欧洲国家。(23)新兴部门已开始成为新政府的税源,表1显示:地税由占税入总额的80.5%降至32.5%,同时工商税和船舶税的比重在增大。这说明财政对地税的依存度明显降低。限于资料,难以得知具体新兴部门缴税增额的情况,但是表中所列消费税和所得税所占比重的激增却提供了这样的信息,即人们的收入明显提高了,只有新兴部门的发展及其在这些部门就业人数的增加,才会有这样的绩效。

四、自上而下社会变革成功的标志及其检验

前已论及,自上而下社会变革的特征是,政权是在原属同一利益集团内部的小利益集团或派别之间的交接和过渡;无论是制度安排还是人事变动,新与旧两者之间都存在着某种连续性,而少有那种具有明显断绝性的标识。此外,新的治国者是新制度的供给者,其改革是否实现了新的制度均衡也是较难衡量的。这就提出了一个问题:如何判断一场自上而下的社会变革是否成功?或者说其成功的标志是什么?按照“财政压力说”这一分析框架的逻辑,其标准应该是:

第一,治国者财政状况的根本好转。治国者大体上已具备了满足国民对公共产品需求的能力。第二,治国者义理性的确立。由于义理性更主要是反映在人们观念上的,因此短期内也较难测度一个政权被国民支持的程度。不过,olson的一个观点却颇有启发性,他认为民主制度的出现是治国者自利行为理性化和长期化努力的一个标志。(24)根据这一思路,可以认为如果一国已着手民主宪政的建立,说明治国者的统治已有了社会政治基础,或者至少可以说明治国者已渡过了义理性危机的最困难期。第三,治国者已与“新兴财富”利益集团结成联盟。随着改革的深入,代表新兴部门的“新兴财富”已成为有实力的利益集团。“新兴财富”向政府纳税,而治国者则以制度安排为“新兴财富”提供产权保护,并为其参与国事开启方便之门。

本文认为,以上述标志来判断明治维新,应该说它是一次的成功的改革。其成功的时点应该在距明治维新发生约20年后的19世纪末。该时期的所发生的典型化事实有三个:

其一,1881年明治政府大藏卿松方正义开始整顿财政。其政策的重点是,治理通货膨胀;实施均衡财政;鼓励出口,日本外汇储备大幅度增加。(25)“松方财政”是明治政府财政好转的转折点,反映出明治政府在经济上初步站住了脚。

其二,“新兴财富”已成长起来,且在人数和财富上具有相当规模。据统计,1888年日本寄生地主和资本家的人数分别为4.5万人和1.3万人,1899年这二者分别增加到5万人和4.9万人,短短10年间,“新兴财富”增加了2.76倍。从财富上看,1890年前后,日本全国年收入两万日元以上的富翁共计101人,其中实业家49人,华族38人,地主14人,(26)可见“新兴财富”利益集团的实力是其他集团所不及的。

其三,1889年日本明治宪法颁布,次年又召开国会。这标志着日本近代民主宪政的建立。在第一届众议院当选的300名议员中,资本家议员为83人,约占议员总数的28%。(27)它标志着统治利益集团与“新兴财富”利益集团已完成了结盟,标志着明治政府义理性已稳固地确立起来。

明治维新已经过去一个多世纪了,今天当我们应用财政压力引起制度变迁的这一分析框架对它重新加以研究时候,仍觉得意味深长。正如熊比特所说“从国家财政入手的这种研究方法,在用于研究社会发展的转折点时,效果尤为显著。”(28)以新的理论框架研究明治维新给人们的启发是:财政状况是一国国运的晴雨表;持续性的财政危机是社会变革的前兆,一旦危机程度超过了一个临界点,变革就将开始;财政压力有某种必然性,治国者应力避陷入财政困境;国家义理性的恢复和确立是社会各利益集团的博弈均衡,改革者要具备高超的政治技巧;原有旧的分利集团不仅会降低社会效率和总收入,而且还是改革的阻力;治国者可通过制度供给,如对外开放和强化改革等,削弱分利集团,在体制外培育能给国家义理性以支持的新兴组织。自上而下的社会变革最终是否成功,应视改革国家是否实行了民主宪政,统治利益集团是否与新兴利益集团结成了联盟。

注释:

①张宇燕、何帆:《由财政压力引起的制度变迁》,盛洪、张宇燕主编《天则论丛(1998)从计划经济到市场经济》,中国财政经济出版社1998年版,第1~25页。

②马斯格雷夫(R. A. Musgrave):《比较财政分析》,上海人民出版社1996年版。

③李纯武、寿纪瑜:《简明世界通史》(上册),人民教育出版社1981年版,第414~415页。周一良、吴于廑:《世界通史》近代部分上册,人民出版社1973年版,第69~72页。

④[美]曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》(中译本),上海三联书店、上海人民出版社2004年版,第7、45页。

⑤周一良、吴于廑主编《世界通史》近代部分上册,人民出版社1973年版,第24~25页。

⑥马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1976年版,第52页。

⑦有学者认为明治维新的起点应为“天保改革”,其理由之一即为:两次改革都面临着深重的幕府财政危机。从力图挽救的措施方面来看,明治维新与天保改革具有某种连续性。参见田中彰《明治维新》(《日本历史》24),小学馆1976年版,第20~25页。

⑧[美]诺思:《经济史中的结构与变迁》(中译本),上海三联书店、上海人民出版社1995年版,第13页。

⑨[日]关山直太郎:《近世日本的人口结构》,吉川弘文馆1958年版。转引自[日]速水融、宫本又郎《经济社会的成立》(中译本),生活·读书·新知三联书店1997年版,第47~51页。

⑩吴廷璆主编《日本史》,南开大学出版社1994年版,第302页。

(11)[美]罗斯托:《经济增长阶段》,转引自郭熙保《经济发展理论与政策》,中国社会科学出版社2000年版,第54页。

(12)[日]信夫清三郎:《日本外交史》卷Ⅱ,东京每日新闻社1964年版,第19页。

(13)[日]福岛正夫:《地租改正(地税改革)研究》,有斐阁1962年版,第16页。

(14)[日]小西四郎:《日本全史》第8卷,东京大学出版社1962年版,转引自吕万和《简明日本近代史》,天津人民出版社1984年版,第47页。

(15)[美]曼库尔·奥尔森:《国家兴衰探源——经济增长、滞胀与社会僵化》,商务印书馆1999年版。

(16)张宇燕:《个人理性与“制度悖论”——对国家兴衰的尝试性探索》,盛洪主编《现代制度经济学》下卷,北京大学出版社2002年版,第287页。

(17)托马斯C.史密斯:《明治维新和工业发展》,东京大学出版会1971年版,第152~153页。

(18)伊文成、马家骏主编《明治维新史》,辽宁教育出版社1987年版,第457页。

(19)一般以临时岁入弥补政府经常岁入和实际支出间的差额。托马斯C.史密斯:《明治维新和工业发展》,东京大学出版会1971年版,第146页。

(20)Davis, L. and North, DouglassC.: Institutional Change and American Economic Growth." 1971.pp.56—59.

(21)[日]安藤良雄:《近代日本经济史要览》,东京大学出版会1981年版,第37页。

(22)[日]楫西光速:《日本经济史大系5》,近代5,东京大学出版会1965年版,第325页。

(23)(25)吕万和:《简明日本近代史》,天津人民出版社1984年版,第84、81页。

(24)张宇燕、何帆:《由财政压力引起的制度变迁》,第7页。

(26)吕万和:《简明日本近代史》,第114~115页。

(27)[日]岩波讲座《日本历史》(15),岩波书店1976年版,第323页。

(28)转引自张宇燕、何帆《由财政压力引起的制度变迁》,第6页。^