| 明清史 |

鉴真东渡与书籍之路

王勇

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2007年11期

【原文出处】《郑州大学学报:哲社版》2007年5期第107~111页

【作者简介】王勇,浙江工商大学 日本文化研究所,浙江 杭州 310012

王勇(1956- ),男,浙江平湖人,文学博士,浙江工商大学日本文化研究所所长、浙江大学博士生导师,郑州大学兼职教授,主要从事日本文化以及日本文化交流史研究。

【日 期】2007-05-10

【关 键 词】鉴真东渡/书籍之路/唐代中日文化交流/最澄/日本天台宗

中图分类号:D829. 313 文献标识码:A 文章编号:1001-8204(2007)05-0107-05

大约10年前,我提出“书籍之路”的概念,意在突破“丝绸之路”的传统思路,构建东亚文化交流的新模式。①

众所周知,“丝绸之路”一词由德国人李希霍芬(Richthofen,1833~1905)首创,用以指称两汉之际中国与中亚两河地区以及印度之间的贸易通道。进入20世纪中期,好事者不断为之添枝加叶,遂使“丝绸之路”四通八达,无所不至。这个学术词汇甚至沾染商业气息,逐渐变得名不副实了。

世界各地的文明内质既然存在差异,文化交流的形式就不可能划一。当西方人坚信丝绸是从“羊毛树”上采集而来时,日本列岛的先民已经开始养蚕植桑,生产丝绸了。追溯中日古代历史,我们发现持续性、大批量的丝绸交易未曾出现,其影响或许不及陶瓷。从根本上影响日本文明进程的,既不是丝绸也不是陶瓷,而是当时西方人大概不屑一顾的书籍。

倡导“书籍之路”之用意,在于论证古代东亚诸国的文化交流,无论内容、形式,还是意义、影响,均有别于沟通中西的“丝绸之路”。简而言之,中国与西域的交流,主要体现在以“丝绸”为代表的物质文明层面;而中国与日本的交流,则主要体现在以“书籍”为媒介的精神文明层面。前者虽然能暂时地、表面地、局部地装点某个地区的文明景观,但难以从根本上改变该地区的文明内质;后者则可以积淀在一个民族的心灵深处,成为该民族创造文明的源泉。本文试图从“书籍之路”角度切入,探讨鉴真僧团携往日本的书籍以及这些书籍对日本文化产生的影响。

一、《大炎经》辨误

鉴真对日本文化的影响既广泛又深刻,由他开创的律宗列“南都六宗”之一,在日本佛教史上意义重大自不待言,还涉及建筑、美术、工艺、书法、医学等,甚至有人把传播豆腐、香木、砂糖、纳豆、茶道、酱菜之类也算在鉴真的功劳簿上。鉴真东渡的结果,确实对日本文化有深远影响;如果回归到出发点,鉴真所传播的中国文化,可以从他的携带品中窥取端倪。

鉴真六次东渡,留下比较完整携带物品清单的是第二次和第六次。唐天宝二年(743)四月,第一次东渡因高丽(新罗)僧如海诬告而失败;同年十二月,鉴真率从僧十七名、工匠八十五人,再次从扬州出海。《唐大和上东征传》记载了他们当时携带的物品,这是一份罗列种种名物的冗长单子,诸本之间的差异颇大,兹据大正本引录与书籍相关的前半部分:

兼将……金字《华严经》一部。金字《大品经》一部。金字《大集经》一部。金字《大涅盘经》一部。杂经论章疏都一百部。[1][P989]

这里4部金字佛经、100部经论章疏,构成鉴真的佛学体系,值得仔细考量。遗憾的是,经论章疏没有列出书目,无法窥其全豹。至于4部金字佛经,经与多种古写本校勘,发现“大涅槃经”4字诸本皆同,唯观甲本(即东寺观智院甲本,平安时代古写本)与诸本异:“大”和“经”之间为1字,合计3字。关于此3字,西崎亨、藏中进均录作《大炎经》③。那么,《大炎经》与《大涅槃经》又是什么关系呢?笔者曾经花费很多精力查找“大炎经”的来历,迄今没找到答案;还询问过中日两国的佛学专家,他们都表示从未听说过《大炎经》这部佛经。

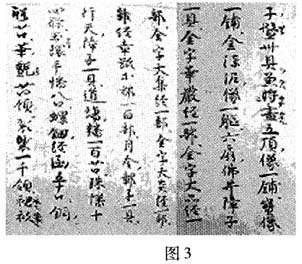

然而经过仔细辨识观甲本的字体,终于发现一些线索。即被西崎亨、藏中进录为“炎”的汉字,下部确实是个“火”,但上部笔画有点奇特(图1)。《唐大和上东征传》中,在叙述鉴真第五次东渡时飘到海南岛,因南方炎热而得眼疾的一段中,也出现个“炎”字(图2)。比较这两个“炎”字可以发现:图2的“炎”字上部是个“火”(3画),图1的“炎”字上部是个“七”(2画)。为了确认,笔者对观甲本的“火”字(包括偏旁)做了调查,最后一笔均为“、”,因而对“大炎经”的“炎”字产生怀疑。

“七”与“火”上下结构组成的“ ”,其实是个佛教中的俗字,意思就是“涅槃”(《今昔文字镜》)。表示“菩萨”的“

”,其实是个佛教中的俗字,意思就是“涅槃”(《今昔文字镜》)。表示“菩萨”的“ ”是个合形字,表示“涅槃”的“

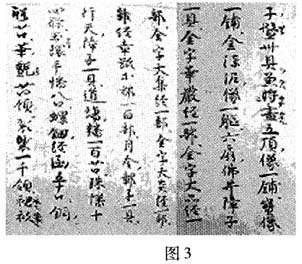

”是个合形字,表示“涅槃”的“ ”大概是取意字。“涅槃”古作“泥洹”,汉译为“灭度”。《隋书》卷三十五即载有:“涅盘亦曰泥洹,译言灭度。”[2][P1096]佛经中“七火”是万物寂灭的根本原因,两者应该有词义上的关联。观甲本多用俗字,从图3(第二行)可见“佛菩萨障子”的“菩萨”连笔写作“

”大概是取意字。“涅槃”古作“泥洹”,汉译为“灭度”。《隋书》卷三十五即载有:“涅盘亦曰泥洹,译言灭度。”[2][P1096]佛经中“七火”是万物寂灭的根本原因,两者应该有词义上的关联。观甲本多用俗字,从图3(第二行)可见“佛菩萨障子”的“菩萨”连笔写作“ ”。

”。

《大涅盘经》全称《大般涅盘经》,也可略作《涅盘经》,先后数译,传本繁多。仅大乘系统译本,存世的就有4种:法显译《大般泥洹经》六卷;昙无谶译《大般涅盘经》四十卷;慧观、慧严、谢灵运等编《大般涅盘经》三十六卷;会宁、若那跋陀罗译《大般涅盘经後分》二卷。此外,还有小乘系统的译本数种。鉴真准备携往日本的《大般涅盘经》,究竟是哪一种传本呢?

二、南本《涅盘经》

第二次东渡遇风浪受挫,货单所列物品自然没有带到日本。但以后几次东渡,所带物品大致相同。据《唐大和上东征传》载,天宝七年(748)第五次东渡时,“造舟买香药,备办百物,一如天宝二载所备”[1][P990]。《唐大和上东征传》所列第六次东渡货单,是实际带到日本的物品,比照第二次东渡的货单,佛经多出《大佛名经》一种。兹据大正本引录如次:

金字《大方广佛华严经》八十卷。《大佛名经》十六卷。金字《大品经》一部。金字《大集经》一部。南本《涅盘经》一部四十卷。[1][P993]

诸本著录的佛经品目互有出入,古写本如观甲本、观乙本、高山寺本均只列出《大方广佛花严经》、《大佛名经》、南本《涅盘经》,少了《大品经》、《大集经》两种,而且《大方广佛华严经》也不是金字经。而各本完全一致的“南本《涅盘经》”,应该相当于第二次东渡携带的“金字《大涅盘经》”。

前面提到现存大乘系统的《涅盘经》共有4种,大正本记录的“南本《涅盘经》一部四十卷”,究竟对应于哪一种呢?法显译《大般泥洹经》为六卷,会宁、若那跋陀罗译《大般涅盘经后分》系二卷,卷帙明显不符,而昙无谶译《大般涅盘经》四十卷,卷数正好相合。据《高僧传·昙无谶传》,昙无谶(385~433)本中天竺人,婆罗门种出身,自幼习学小乘咒术、五明等,后遇白头禅师得《涅盘经》,遂改习大乘。南北朝时期,携《涅槃经》前分等入罽宾、龟兹,因二地多学小乘,遂东经鄯善至敦煌。北凉玄始元年(412),河西王蒙逊迎入姑臧,师于此翻译《涅槃经》前分,其后赴于阗寻得《涅槃经》余品陆续译出。时北魏太武帝慕名迎请,蒙逊恐师之多术为魏所用,在其西归更求《涅槃经》后分的途中害之。昙无谶是北凉时期著名译经师,所译《涅槃经》世称“北本”,与鉴真携往日本的“南本”不符。

宋元嘉年间(424-456),昙无谶所译“北本”传至南方,慧观、慧严、谢灵运等人因其文字简朴、分品粗疏,参照法显译本六卷十八品、昙无谶译本四十卷十三品,修订润色为三十六卷二十五品,世称“南本”。“南本”因文字流畅,品目分明,比“北本”更为流行。颜真卿《宝应寺翻经台记》赞扬谢灵运云:“以昙无谶所翻《大湼盘经》语小朴质、不甚流丽,乃与沙门范惠严、匡慧观依旧《泥洹经》共为润色,勒成三十六卷。义理昭畅,质文相宣,历代宝之,行于天下。”④ 由此观之,“南本”在唐代颇为风行,鉴真将之携往日本,也是理所当然之事。

然而,“南本”应该是三十六卷,大正本却作“四十卷”。核对古写本,高山寺本作“卌卷”,观甲本在“卌卷”旁注“卅八卷”,观乙本作“卅八卷”。看来古写本中至少有一个系统作“三十八卷”,依然比通行的“南本”多出2卷。

《涅槃经》分为前分、中分、后分,上述法显译本及“北本”、“南本”均缺损后分四品。《大般涅盘经后分》以“遗教品”起首,共分二卷四品,叙述佛陀的最后教诫以及入灭、火化、舍利供养等事。昙无谶、慧观、道普等人都曾努力寻求而未果,一直到唐初才由律师会宁前往天竺求得,麒德(664-665)年间与若那跋陀罗共同译出,于是全本《涅盘经》译事终告竣工。

综上所述,鉴真传入日本的不是子虚乌有的《大炎经》,而是三十六卷本的“南本”《涅槃经》;至于卷数为三十八卷的原因,最大的可能是包括了唐代新译的《大般涅盘经后分》二卷四品。这个事例或许可以说明,鉴真带往日本的佛教书籍,代表着唐代译经事业及佛学研究的最新成果。

三、“天竺朱和等杂体书”

第二次东渡货单,仅列出4部佛经,经论章疏只是笼统地说“都一百部”,没有具体细目。第六次东渡货单则有43部经论章疏的书目。兹据大正本引录如次:

《四分律》一部六十卷。法励师《四分疏》五本各十卷。光统律师《四分疏》百二十纸。《镜中记》二本。智周师《菩萨戒疏》五卷。灵溪释子《菩萨戒疏》二卷。《天台止观法门》、《玄义》、《文句》各十卷。《四教仪》十二卷。《次第禅门》十一卷。《行法华忏法》一卷。《小止观》一卷。《六妙门》一卷。《明了论》一卷。定宾律师《饰宗义记》九卷。《补释饰宗记》一卷。《戒疏》二本各一卷。观音寺亮律师《义记》二本十卷。南山宣律师《含注戒本》一卷及《疏》。《行事钞》五本。《羯磨疏》等二本。怀素律师《戒本疏》四卷。大觉律师《批记》十四卷。《音训》二本。《比丘尼传》二本四卷。玄奘法师《西域记》一本十二卷。终南山宣律师《关中创开戒坛图经》一卷。合四十八部。[1][P993]

稽考这些书籍的来由,追踪其在日本的流传经过,无疑是“书籍之路”研究的重要内容。但是,恰如“丝绸之路”研究对象并不限于丝绸,“书籍之路”作为精神文明传播之路,传播文明的载体可定得宽泛些,除了成卷成册的书籍,书法、题跋、尺素、文案、简牍、图籍之类也应该纳入视野。基于此,我们注意到鉴真第六次东渡的货单中,还包括如下品目,亦据大正本引录之:

王右军真迹行书一帖。小王真迹行书三帖。天竺朱和等杂体书五十帖。[1][P993]

“王右军”、“小王”指王羲之、王献之父子,他们的书法对日本影响巨大,是众所周知的事实。问题是,与此并列而数量为“二王”作品十几倍的“天竺朱和等杂体书”究竟为何物呢?“朱和”看似与“王右军”、“小王”一样是人名,但如是唐人,则前面的“天竺”不可解;如果是天竺人,其姓名便有些古怪。

以诸本校勘,自东大寺戒坛院宝历十二年(1762)以后的刊本多同大正本,而古写本均不作“朱和”,如观甲本作“末和”,高山寺本作“未和”,高贵寺本作“耒和”等等。⑤ 看来此二字不仅困扰现代的学者,同样让平安时代以后的抄手、刻工犯难。如高贵寺本,写了“耒”觉得不妥,划去后添写“末”字;又如安藤更生藏本,在“朱”旁注“末”、“知”,难以取舍;再如《宁乐遗文》本,在“朱”旁注了“末”、“未”、“黎”3字。

“天竺”后面二字究竟是“朱和”、“末和”、“未和”,还是“耒和”、“知和”、“黎和”呢?观甲本在“天竺”与“末和”之间旁注“丿”,意思是“天竺之末和”,不知所云为何。从文意推断,“朱和”当与“天竺”并列,那就应该是个国名(族名),因为后面还有个“等”字,表示“五十帖”包含其他国家的“杂体书”。

按照上述思路,这个千年谜团或许可以迎刃而解。在汉语中“靺鞨”与“末和”发音相同,著名地理历史学家葛剑雄教授在《中国历代疆域的变迁》书中有如下一段:“唐朝在正式政区范围外的部族地区设置了边州都督府,如东北设于室韦部落的室韦都督府、设于黑水靺鞨(mòhé末和)部落的黑水都督府及勃利州,设于靺鞨粟末部的忽汗州都督府(渤海),虽然并没有实际统治这些地区,但确立的臣属关系维持了较长时间。”[3][P87]其言当有所据。

如果以上分析和考证幸中,那么证明鉴真传播到日本的,不仅限于唐朝的文化,还包括当时的印度、渤海等西亚及东北亚其他民族的文化。

四、鉴真东传经书的影响

我们从第六次东渡货单可知,鉴真随身携带了数量可观的书籍,《唐大和上东征传》列出的限于上呈朝廷的部分,不包括私人保管的书籍。鉴真携带的书籍多为珍本或善本,在日本被奉若至宝。据《正仓院文书》记载,天平胜宝六年(754)四月五日,即鉴真进入奈良不久,《遗教经论》一卷便被外嶋院借出抄写。此外,法进私带的《禅门》、《六妙门》、《梵网经疏》、《诸经要集》等也出借给东大寺写经所。由此推测,鉴真携带的佛教经书,曾被反复传抄。

鉴真一行于日本天平胜宝六年(754)二月四日进入平城京(奈良),住东大寺唐禅院。三月,敕使吉备真备到东大寺,宣读天皇诏书:“自今已后,授戒传律,一任大德。”[4][P107]四月初,东大寺大佛殿前立起临时戒坛,鉴真先为圣武上皇、光明太后、孝谦天皇授菩萨戒,接着为440余沙弥授具足戒,另有80余大僧舍旧戒而受新戒。五月一日,移天皇受戒的戒坛之泥土,在大佛殿西侧建造戒坛院,是为日本第一座公认的戒坛。其后鉴真师徒奉敕在关东的下野药师寺、西日本的筑紫观世音寺开设戒坛,此东西戒坛与奈良的中央戒坛合称“天下三戒坛”,构成全国性的授戒网络。《本朝高僧传·唐大明寺沙门鉴真传》载:

(天平宝字)五年春,真奏下野药师寺、筑紫观世音寺各建戒坛,充东西戒学也。真在唐时,梵僧遗以祗园灵土三斗,所筑戒坛,皆涂其土,而规制偏秉法于南山《图经》。[5][P74]

所谓的“南山《图经》”,即唐僧道宣所撰《戒坛图经》,相当于第六次东渡货单中的“终南山宣律师《关中创开戒坛图经》一卷”,此书成为日本设坛授戒之圭臬。

鉴真赴日的主要目的是传播律宗,据《唐大和上东征传》载,由于求学者络绎不断,而东大寺戒坛院不堪容收,遂奏请创建唐招提寺,以备“长传《四分律》藏、法励《四分律疏》、《镇国道场饰宗义记》、宣律师《钞》”,鉴真“度人逾于四万,如上略件及讲遍数”[1][P994],说明鉴真亲自讲授携带而来的佛经章疏。这些书籍在日本各寺院广泛宣讲,《唐大和上东征传》载:“唐道璇律师请大和上门人思托曰:‘承学有基绪,璇弟子闲汉语者,令学《励疏》并《镇国记》,幸见开导。’僧思托便受于大安唐院,为忍基等四五年中研磨数遍。宝字三年僧忍基于东大唐院讲《疏》、《记》,僧善俊于唐寺讲件《疏》、《记》,僧忠慧于近江讲件《疏》、《记》,僧惠新于大安塔院讲件《疏》、《记》,僧常巍于大安寺讲件《疏》、《记》,僧真法于兴福寺讲件《疏》、《记》。从此已来,日本律仪渐渐严整。师师相传,遍于寰中。如佛所言:‘我诸弟子展转行之,即为如来常在不灭。’亦如一灯燃百千灯,暝者皆明,明明不绝。”[1][P994]

鉴真熟读佛典,勤于写经,《唐大和上东征传》说他“写一切经三部,各一万一千卷”[1][P992],当非虚言。正因为有如此背景,许多佛教经典鉴真能够背诵。《续日本纪》天平宝字七年(763)五月六日条《鉴真卒传》云:“于时有敕,校正一切经论。往往误字,诸本皆同,莫之能正。和上谙诵,多下雌黄。”[6][P432]可知,鉴真虽然双目失明,但能“谙诵”,纠正日本抄本中的“误字”。

五、日本天台宗创建契机

鉴真率领的僧团,严格地说属于律宗,但同时与天台宗关系密切。这不仅因为鉴真携带的书籍中,包括天台宗最主要的经典,而且随行的很多弟子精通天台教义。如凝然在《三国佛法传通缘起》卷下称:“鉴真和尚是天台宗第四祖师。……随来弟子法进、昙静、思托、义静、法载、法成等十四人并是智解名哲,皆兼台宗。”[7][P18-19]又云:“和尚门人法进、昙静、思托、如宝等,并天台宗学者。”[7][P20]

凝然(1240~1321年)为镰仓时代最著名的学僧之一,又是东大寺戒坛院的长老,因精通各个教派而享誉“八宗兼学”,他对鉴真师徒的评价必有出处。兹以鉴真的首代传人法进为例,他随师抵达日本后,撰著了《沙弥十戒并威仪经疏》、《注梵网经》、《东大寺受戒方轨》、《沙弥经钞》等,这些著作带有明显的天台宗色彩。

关于《注梵网经》,凝然在《三国佛法传通缘起》卷下评述:“法进僧都注《梵纲经》,全台宗。”[7][P19]说他用天台宗的观点来注释《梵纲经》。《沙弥十戒并威仪经疏》也频频征引《法华经》等天台宗经典,岛地大等据此认为法进的宗教思想立足于天台止观:

法进在批注小乘律时,大量援引大乘经律论,用以庄严自己的观点……他的宗教思想根据究竟何在?不言而喻,他完全立足于天台止观,据此统一引述的诸经论律。从这个意义上来说,文中引用的大乘经律论,分别用来修饰法进的根本教学。《沙弥十戒并威仪经疏》只不过是招致人天果报之律,他认为真正的宗教根据和哲学根据,唯有天台止观。[8][P126]

《沙弥十戒并威仪经疏》(卷五)大段叙述天台宗开祖智 的逸话,文后罗列智

的逸话,文后罗列智 的著述目录,还加上如下注文:“并法进边本,乐欲学者来取本,可写之流通。”[9][P126]说明法进身边有不少智

的著述目录,还加上如下注文:“并法进边本,乐欲学者来取本,可写之流通。”[9][P126]说明法进身边有不少智 著作,欢迎有志者借取,以助抄写流通。

著作,欢迎有志者借取,以助抄写流通。

所谓“法进边本”,即指东大寺戒坛院藏本。这些天台宗的书籍,由鉴真传给法进,习惯上称做“鉴真将来经”,与传教用的律书有所不同,推测是鉴真作为个人信仰带往日本的。正因为这样,鉴真没有在日本正式传播天台宗,这些天台经疏“以物机未熟,缄封无传于世”(《参议伴国道书》)。⑥ [10][P155]

然而,随着最澄的登场,情况出现巨大变化,“缄封无传世”的天台章疏遂得大放异彩。《参议伴国道书》接上文写道:“后至延历年中,比睿禅师才见义超诸宗,而就东大寺写《玄义》、《文句》、《止观》、《四教义》等。”[10][P155]《元亨释书》亦云:“夙智所撼,以不见台教为恨。适于南京写得《玄义》、《文句》、《止观》、《四教义》、《维摩经疏》等,是鉴真之带来者也。”[11][P32]《睿山初祖行业记》记载最详:

延历四年,游心大乘,遁身山林。被《起信论疏》并《华严五教》,中尚天台指南。每看此文,不觉涕泪。恒叹未遇其教。偶值知法文所在之人,乃抄写智者大师所说《圆顿止观》、《法华玄义》、《法华文句》各十卷,《四教义》十二卷,《维摩广疏》三十四卷。是故唐鉴真和尚所请来也。和尚是智者大师第五代传法弟子。适得披阅,钻仰日切。[12][P776]

如上所述,最澄与天台宗的邂逅,完全通过“鉴真将来经”。亦即最澄在东大寺戒坛院受具足戒时,得知该院藏有天台经疏,于是发愿抄录研读,遂得开蒙,为日后开创日本天台宗埋下契机。最澄在《注金刚錍论序》中追溯本宗起源:

远仰上宫太子,近凭过海和上,建立此宗,报谢此德。我国佛弟子,谁忘二圣之恩者?[10][P258]

此处“上宫太子”指圣德太子,“过海和上”指鉴真,说明鉴真东渡与日本天台宗开创具有因果关系。最澄在东大寺戒坛院受戒时,担任戒和上的是如宝。如宝俗姓安,原为胡国人,随鉴真赴日,宝龟九年(778)法进去世后,成为东大寺第三代戒和上。看来如宝继承师业,不仅妥善保管天台章疏,而且与法进一样,“乐欲学者来取本,可写之流通”,为天台章疏找到了最合适的传人。

最澄与天台宗的邂逅,还与法进密切相关。他在《天台付法缘起》(三卷中)叙述:“大福律师,先入和国,乃传圆明,利益有情;白塔僧统,后游日本,复传圆义,开佛知见。所以,大安唐律,注《戒经》于比苏;东大僧统,注《梵纲》于唐院。”[7][P20]文中的“大福律师”和“大安唐律”为同一人,即洛阳大福先寺(来日后住大安寺)道璇;“白塔僧统”和“东大僧统”也系同一人,指扬州白塔寺(来日后住东大寺)的法进。从《天台付法缘起》的措辞分析,最澄阅读过法进的《注梵网经》,而《注梵网经》以天台止观为圭臬已如前述。

佐伯有清通过分析最澄《愿文》的熟语出典,得出如下结论:最澄在撰写《愿文》时,尚未熟读智 《摩诃止观》和《天台小止观》,《愿文》中多处引用《摩诃止观》和《天台小止观》的文句,应该是从法进的《沙弥十戒并威仪经疏》转引而来的[13][P61-81]。

《摩诃止观》和《天台小止观》,《愿文》中多处引用《摩诃止观》和《天台小止观》的文句,应该是从法进的《沙弥十戒并威仪经疏》转引而来的[13][P61-81]。

综上所述,鉴真东渡虽然发生在奈良时代,但其影响却波及到平安时代以后。鉴真虽然于日本天平宝字七年(763)圆寂,但他的事业却经弟子们发扬光大。鉴真师徒作为一个传播文化的集团,其作用不限于授戒传律,而且促使日本天台宗的开创;其遗产也不囿于佛教,对日本文明的整体发展做出了重大贡献。正如安藤更生博士所说:“日本人直到今天,依然在很多方面沐浴着鉴真和上的恩惠。”[14][P1]鉴真对日本文化形成的深远影响,大概远远超乎他本人的意料,因为在鉴真圆寂之后,他培养的弟子依然在从事他未竟的事业,他携带的书籍依然传递着中国文化的信息。

注释:

①有关“书籍之路”的基本观点,参见笔者《“丝绸之路”与“书籍之路”》一文,载《浙江大学学报》(人文社科版)2003年第5期。

②参见西崎亨:《〈唐大和上东征传〉之研究》(非卖品,1973年)第9页、藏中进:《〈唐大和上东征传〉之研究》(东京:樱枫社,1976年)第585页。

③唐代僧人元康在《肇论疏》中对谢灵运的修治加以肯定:“谢灵运文章秀发,超迈古今,如《涅盘》元来质朴,本言‘手拖脚踏,得到彼岸’,谢改为‘运手动足,截流而渡’。”

⑤高贵寺本未见,据安藤更生译注《唐大和上东征传》,京都:便利堂,1964年6月,第24页。

⑥《元亨释书》载:“胜宝之间,鉴真挟台宗章疏而来。时无伟器,函藏而已。”其义略同。

【专 题 号】K5

【复印期号】2007年11期

【原文出处】《郑州大学学报:哲社版》2007年5期第107~111页

【作者简介】王勇,浙江工商大学 日本文化研究所,浙江 杭州 310012

王勇(1956- ),男,浙江平湖人,文学博士,浙江工商大学日本文化研究所所长、浙江大学博士生导师,郑州大学兼职教授,主要从事日本文化以及日本文化交流史研究。

| 【内容提要】 | 鉴真东渡对日本文化影响广泛,由他开创的律宗列“南都六宗”之一,在日本佛教史上意义重大自不待言,还涉及建筑、美术、工艺、书法、医学等,甚至连传播豆腐、香木、砂糖、纳豆、茶道、酱菜之类也算在鉴真的功劳簿上。鉴真携往日本的书籍,真实地反映出他的精神信仰及理想抱负。鉴真及其弟子通过“书籍之路”及设坛授戒,极大地传播了宗教文化。他们携带的这些经卷对最澄开创日本天台宗有直接影响。 |

【关 键 词】鉴真东渡/书籍之路/唐代中日文化交流/最澄/日本天台宗

大约10年前,我提出“书籍之路”的概念,意在突破“丝绸之路”的传统思路,构建东亚文化交流的新模式。①

众所周知,“丝绸之路”一词由德国人李希霍芬(Richthofen,1833~1905)首创,用以指称两汉之际中国与中亚两河地区以及印度之间的贸易通道。进入20世纪中期,好事者不断为之添枝加叶,遂使“丝绸之路”四通八达,无所不至。这个学术词汇甚至沾染商业气息,逐渐变得名不副实了。

世界各地的文明内质既然存在差异,文化交流的形式就不可能划一。当西方人坚信丝绸是从“羊毛树”上采集而来时,日本列岛的先民已经开始养蚕植桑,生产丝绸了。追溯中日古代历史,我们发现持续性、大批量的丝绸交易未曾出现,其影响或许不及陶瓷。从根本上影响日本文明进程的,既不是丝绸也不是陶瓷,而是当时西方人大概不屑一顾的书籍。

倡导“书籍之路”之用意,在于论证古代东亚诸国的文化交流,无论内容、形式,还是意义、影响,均有别于沟通中西的“丝绸之路”。简而言之,中国与西域的交流,主要体现在以“丝绸”为代表的物质文明层面;而中国与日本的交流,则主要体现在以“书籍”为媒介的精神文明层面。前者虽然能暂时地、表面地、局部地装点某个地区的文明景观,但难以从根本上改变该地区的文明内质;后者则可以积淀在一个民族的心灵深处,成为该民族创造文明的源泉。本文试图从“书籍之路”角度切入,探讨鉴真僧团携往日本的书籍以及这些书籍对日本文化产生的影响。

一、《大炎经》辨误

鉴真对日本文化的影响既广泛又深刻,由他开创的律宗列“南都六宗”之一,在日本佛教史上意义重大自不待言,还涉及建筑、美术、工艺、书法、医学等,甚至有人把传播豆腐、香木、砂糖、纳豆、茶道、酱菜之类也算在鉴真的功劳簿上。鉴真东渡的结果,确实对日本文化有深远影响;如果回归到出发点,鉴真所传播的中国文化,可以从他的携带品中窥取端倪。

鉴真六次东渡,留下比较完整携带物品清单的是第二次和第六次。唐天宝二年(743)四月,第一次东渡因高丽(新罗)僧如海诬告而失败;同年十二月,鉴真率从僧十七名、工匠八十五人,再次从扬州出海。《唐大和上东征传》记载了他们当时携带的物品,这是一份罗列种种名物的冗长单子,诸本之间的差异颇大,兹据大正本引录与书籍相关的前半部分:

兼将……金字《华严经》一部。金字《大品经》一部。金字《大集经》一部。金字《大涅盘经》一部。杂经论章疏都一百部。[1][P989]

这里4部金字佛经、100部经论章疏,构成鉴真的佛学体系,值得仔细考量。遗憾的是,经论章疏没有列出书目,无法窥其全豹。至于4部金字佛经,经与多种古写本校勘,发现“大涅槃经”4字诸本皆同,唯观甲本(即东寺观智院甲本,平安时代古写本)与诸本异:“大”和“经”之间为1字,合计3字。关于此3字,西崎亨、藏中进均录作《大炎经》③。那么,《大炎经》与《大涅槃经》又是什么关系呢?笔者曾经花费很多精力查找“大炎经”的来历,迄今没找到答案;还询问过中日两国的佛学专家,他们都表示从未听说过《大炎经》这部佛经。

然而经过仔细辨识观甲本的字体,终于发现一些线索。即被西崎亨、藏中进录为“炎”的汉字,下部确实是个“火”,但上部笔画有点奇特(图1)。《唐大和上东征传》中,在叙述鉴真第五次东渡时飘到海南岛,因南方炎热而得眼疾的一段中,也出现个“炎”字(图2)。比较这两个“炎”字可以发现:图2的“炎”字上部是个“火”(3画),图1的“炎”字上部是个“七”(2画)。为了确认,笔者对观甲本的“火”字(包括偏旁)做了调查,最后一笔均为“、”,因而对“大炎经”的“炎”字产生怀疑。

“七”与“火”上下结构组成的“

”,其实是个佛教中的俗字,意思就是“涅槃”(《今昔文字镜》)。表示“菩萨”的“

”,其实是个佛教中的俗字,意思就是“涅槃”(《今昔文字镜》)。表示“菩萨”的“ ”是个合形字,表示“涅槃”的“

”是个合形字,表示“涅槃”的“ ”大概是取意字。“涅槃”古作“泥洹”,汉译为“灭度”。《隋书》卷三十五即载有:“涅盘亦曰泥洹,译言灭度。”[2][P1096]佛经中“七火”是万物寂灭的根本原因,两者应该有词义上的关联。观甲本多用俗字,从图3(第二行)可见“佛菩萨障子”的“菩萨”连笔写作“

”大概是取意字。“涅槃”古作“泥洹”,汉译为“灭度”。《隋书》卷三十五即载有:“涅盘亦曰泥洹,译言灭度。”[2][P1096]佛经中“七火”是万物寂灭的根本原因,两者应该有词义上的关联。观甲本多用俗字,从图3(第二行)可见“佛菩萨障子”的“菩萨”连笔写作“ ”。

”。

《大涅盘经》全称《大般涅盘经》,也可略作《涅盘经》,先后数译,传本繁多。仅大乘系统译本,存世的就有4种:法显译《大般泥洹经》六卷;昙无谶译《大般涅盘经》四十卷;慧观、慧严、谢灵运等编《大般涅盘经》三十六卷;会宁、若那跋陀罗译《大般涅盘经後分》二卷。此外,还有小乘系统的译本数种。鉴真准备携往日本的《大般涅盘经》,究竟是哪一种传本呢?

二、南本《涅盘经》

第二次东渡遇风浪受挫,货单所列物品自然没有带到日本。但以后几次东渡,所带物品大致相同。据《唐大和上东征传》载,天宝七年(748)第五次东渡时,“造舟买香药,备办百物,一如天宝二载所备”[1][P990]。《唐大和上东征传》所列第六次东渡货单,是实际带到日本的物品,比照第二次东渡的货单,佛经多出《大佛名经》一种。兹据大正本引录如次:

金字《大方广佛华严经》八十卷。《大佛名经》十六卷。金字《大品经》一部。金字《大集经》一部。南本《涅盘经》一部四十卷。[1][P993]

诸本著录的佛经品目互有出入,古写本如观甲本、观乙本、高山寺本均只列出《大方广佛花严经》、《大佛名经》、南本《涅盘经》,少了《大品经》、《大集经》两种,而且《大方广佛华严经》也不是金字经。而各本完全一致的“南本《涅盘经》”,应该相当于第二次东渡携带的“金字《大涅盘经》”。

前面提到现存大乘系统的《涅盘经》共有4种,大正本记录的“南本《涅盘经》一部四十卷”,究竟对应于哪一种呢?法显译《大般泥洹经》为六卷,会宁、若那跋陀罗译《大般涅盘经后分》系二卷,卷帙明显不符,而昙无谶译《大般涅盘经》四十卷,卷数正好相合。据《高僧传·昙无谶传》,昙无谶(385~433)本中天竺人,婆罗门种出身,自幼习学小乘咒术、五明等,后遇白头禅师得《涅盘经》,遂改习大乘。南北朝时期,携《涅槃经》前分等入罽宾、龟兹,因二地多学小乘,遂东经鄯善至敦煌。北凉玄始元年(412),河西王蒙逊迎入姑臧,师于此翻译《涅槃经》前分,其后赴于阗寻得《涅槃经》余品陆续译出。时北魏太武帝慕名迎请,蒙逊恐师之多术为魏所用,在其西归更求《涅槃经》后分的途中害之。昙无谶是北凉时期著名译经师,所译《涅槃经》世称“北本”,与鉴真携往日本的“南本”不符。

宋元嘉年间(424-456),昙无谶所译“北本”传至南方,慧观、慧严、谢灵运等人因其文字简朴、分品粗疏,参照法显译本六卷十八品、昙无谶译本四十卷十三品,修订润色为三十六卷二十五品,世称“南本”。“南本”因文字流畅,品目分明,比“北本”更为流行。颜真卿《宝应寺翻经台记》赞扬谢灵运云:“以昙无谶所翻《大湼盘经》语小朴质、不甚流丽,乃与沙门范惠严、匡慧观依旧《泥洹经》共为润色,勒成三十六卷。义理昭畅,质文相宣,历代宝之,行于天下。”④ 由此观之,“南本”在唐代颇为风行,鉴真将之携往日本,也是理所当然之事。

然而,“南本”应该是三十六卷,大正本却作“四十卷”。核对古写本,高山寺本作“卌卷”,观甲本在“卌卷”旁注“卅八卷”,观乙本作“卅八卷”。看来古写本中至少有一个系统作“三十八卷”,依然比通行的“南本”多出2卷。

《涅槃经》分为前分、中分、后分,上述法显译本及“北本”、“南本”均缺损后分四品。《大般涅盘经后分》以“遗教品”起首,共分二卷四品,叙述佛陀的最后教诫以及入灭、火化、舍利供养等事。昙无谶、慧观、道普等人都曾努力寻求而未果,一直到唐初才由律师会宁前往天竺求得,麒德(664-665)年间与若那跋陀罗共同译出,于是全本《涅盘经》译事终告竣工。

综上所述,鉴真传入日本的不是子虚乌有的《大炎经》,而是三十六卷本的“南本”《涅槃经》;至于卷数为三十八卷的原因,最大的可能是包括了唐代新译的《大般涅盘经后分》二卷四品。这个事例或许可以说明,鉴真带往日本的佛教书籍,代表着唐代译经事业及佛学研究的最新成果。

三、“天竺朱和等杂体书”

第二次东渡货单,仅列出4部佛经,经论章疏只是笼统地说“都一百部”,没有具体细目。第六次东渡货单则有43部经论章疏的书目。兹据大正本引录如次:

《四分律》一部六十卷。法励师《四分疏》五本各十卷。光统律师《四分疏》百二十纸。《镜中记》二本。智周师《菩萨戒疏》五卷。灵溪释子《菩萨戒疏》二卷。《天台止观法门》、《玄义》、《文句》各十卷。《四教仪》十二卷。《次第禅门》十一卷。《行法华忏法》一卷。《小止观》一卷。《六妙门》一卷。《明了论》一卷。定宾律师《饰宗义记》九卷。《补释饰宗记》一卷。《戒疏》二本各一卷。观音寺亮律师《义记》二本十卷。南山宣律师《含注戒本》一卷及《疏》。《行事钞》五本。《羯磨疏》等二本。怀素律师《戒本疏》四卷。大觉律师《批记》十四卷。《音训》二本。《比丘尼传》二本四卷。玄奘法师《西域记》一本十二卷。终南山宣律师《关中创开戒坛图经》一卷。合四十八部。[1][P993]

稽考这些书籍的来由,追踪其在日本的流传经过,无疑是“书籍之路”研究的重要内容。但是,恰如“丝绸之路”研究对象并不限于丝绸,“书籍之路”作为精神文明传播之路,传播文明的载体可定得宽泛些,除了成卷成册的书籍,书法、题跋、尺素、文案、简牍、图籍之类也应该纳入视野。基于此,我们注意到鉴真第六次东渡的货单中,还包括如下品目,亦据大正本引录之:

王右军真迹行书一帖。小王真迹行书三帖。天竺朱和等杂体书五十帖。[1][P993]

“王右军”、“小王”指王羲之、王献之父子,他们的书法对日本影响巨大,是众所周知的事实。问题是,与此并列而数量为“二王”作品十几倍的“天竺朱和等杂体书”究竟为何物呢?“朱和”看似与“王右军”、“小王”一样是人名,但如是唐人,则前面的“天竺”不可解;如果是天竺人,其姓名便有些古怪。

以诸本校勘,自东大寺戒坛院宝历十二年(1762)以后的刊本多同大正本,而古写本均不作“朱和”,如观甲本作“末和”,高山寺本作“未和”,高贵寺本作“耒和”等等。⑤ 看来此二字不仅困扰现代的学者,同样让平安时代以后的抄手、刻工犯难。如高贵寺本,写了“耒”觉得不妥,划去后添写“末”字;又如安藤更生藏本,在“朱”旁注“末”、“知”,难以取舍;再如《宁乐遗文》本,在“朱”旁注了“末”、“未”、“黎”3字。

“天竺”后面二字究竟是“朱和”、“末和”、“未和”,还是“耒和”、“知和”、“黎和”呢?观甲本在“天竺”与“末和”之间旁注“丿”,意思是“天竺之末和”,不知所云为何。从文意推断,“朱和”当与“天竺”并列,那就应该是个国名(族名),因为后面还有个“等”字,表示“五十帖”包含其他国家的“杂体书”。

按照上述思路,这个千年谜团或许可以迎刃而解。在汉语中“靺鞨”与“末和”发音相同,著名地理历史学家葛剑雄教授在《中国历代疆域的变迁》书中有如下一段:“唐朝在正式政区范围外的部族地区设置了边州都督府,如东北设于室韦部落的室韦都督府、设于黑水靺鞨(mòhé末和)部落的黑水都督府及勃利州,设于靺鞨粟末部的忽汗州都督府(渤海),虽然并没有实际统治这些地区,但确立的臣属关系维持了较长时间。”[3][P87]其言当有所据。

如果以上分析和考证幸中,那么证明鉴真传播到日本的,不仅限于唐朝的文化,还包括当时的印度、渤海等西亚及东北亚其他民族的文化。

四、鉴真东传经书的影响

我们从第六次东渡货单可知,鉴真随身携带了数量可观的书籍,《唐大和上东征传》列出的限于上呈朝廷的部分,不包括私人保管的书籍。鉴真携带的书籍多为珍本或善本,在日本被奉若至宝。据《正仓院文书》记载,天平胜宝六年(754)四月五日,即鉴真进入奈良不久,《遗教经论》一卷便被外嶋院借出抄写。此外,法进私带的《禅门》、《六妙门》、《梵网经疏》、《诸经要集》等也出借给东大寺写经所。由此推测,鉴真携带的佛教经书,曾被反复传抄。

鉴真一行于日本天平胜宝六年(754)二月四日进入平城京(奈良),住东大寺唐禅院。三月,敕使吉备真备到东大寺,宣读天皇诏书:“自今已后,授戒传律,一任大德。”[4][P107]四月初,东大寺大佛殿前立起临时戒坛,鉴真先为圣武上皇、光明太后、孝谦天皇授菩萨戒,接着为440余沙弥授具足戒,另有80余大僧舍旧戒而受新戒。五月一日,移天皇受戒的戒坛之泥土,在大佛殿西侧建造戒坛院,是为日本第一座公认的戒坛。其后鉴真师徒奉敕在关东的下野药师寺、西日本的筑紫观世音寺开设戒坛,此东西戒坛与奈良的中央戒坛合称“天下三戒坛”,构成全国性的授戒网络。《本朝高僧传·唐大明寺沙门鉴真传》载:

(天平宝字)五年春,真奏下野药师寺、筑紫观世音寺各建戒坛,充东西戒学也。真在唐时,梵僧遗以祗园灵土三斗,所筑戒坛,皆涂其土,而规制偏秉法于南山《图经》。[5][P74]

所谓的“南山《图经》”,即唐僧道宣所撰《戒坛图经》,相当于第六次东渡货单中的“终南山宣律师《关中创开戒坛图经》一卷”,此书成为日本设坛授戒之圭臬。

鉴真赴日的主要目的是传播律宗,据《唐大和上东征传》载,由于求学者络绎不断,而东大寺戒坛院不堪容收,遂奏请创建唐招提寺,以备“长传《四分律》藏、法励《四分律疏》、《镇国道场饰宗义记》、宣律师《钞》”,鉴真“度人逾于四万,如上略件及讲遍数”[1][P994],说明鉴真亲自讲授携带而来的佛经章疏。这些书籍在日本各寺院广泛宣讲,《唐大和上东征传》载:“唐道璇律师请大和上门人思托曰:‘承学有基绪,璇弟子闲汉语者,令学《励疏》并《镇国记》,幸见开导。’僧思托便受于大安唐院,为忍基等四五年中研磨数遍。宝字三年僧忍基于东大唐院讲《疏》、《记》,僧善俊于唐寺讲件《疏》、《记》,僧忠慧于近江讲件《疏》、《记》,僧惠新于大安塔院讲件《疏》、《记》,僧常巍于大安寺讲件《疏》、《记》,僧真法于兴福寺讲件《疏》、《记》。从此已来,日本律仪渐渐严整。师师相传,遍于寰中。如佛所言:‘我诸弟子展转行之,即为如来常在不灭。’亦如一灯燃百千灯,暝者皆明,明明不绝。”[1][P994]

鉴真熟读佛典,勤于写经,《唐大和上东征传》说他“写一切经三部,各一万一千卷”[1][P992],当非虚言。正因为有如此背景,许多佛教经典鉴真能够背诵。《续日本纪》天平宝字七年(763)五月六日条《鉴真卒传》云:“于时有敕,校正一切经论。往往误字,诸本皆同,莫之能正。和上谙诵,多下雌黄。”[6][P432]可知,鉴真虽然双目失明,但能“谙诵”,纠正日本抄本中的“误字”。

五、日本天台宗创建契机

鉴真率领的僧团,严格地说属于律宗,但同时与天台宗关系密切。这不仅因为鉴真携带的书籍中,包括天台宗最主要的经典,而且随行的很多弟子精通天台教义。如凝然在《三国佛法传通缘起》卷下称:“鉴真和尚是天台宗第四祖师。……随来弟子法进、昙静、思托、义静、法载、法成等十四人并是智解名哲,皆兼台宗。”[7][P18-19]又云:“和尚门人法进、昙静、思托、如宝等,并天台宗学者。”[7][P20]

凝然(1240~1321年)为镰仓时代最著名的学僧之一,又是东大寺戒坛院的长老,因精通各个教派而享誉“八宗兼学”,他对鉴真师徒的评价必有出处。兹以鉴真的首代传人法进为例,他随师抵达日本后,撰著了《沙弥十戒并威仪经疏》、《注梵网经》、《东大寺受戒方轨》、《沙弥经钞》等,这些著作带有明显的天台宗色彩。

关于《注梵网经》,凝然在《三国佛法传通缘起》卷下评述:“法进僧都注《梵纲经》,全台宗。”[7][P19]说他用天台宗的观点来注释《梵纲经》。《沙弥十戒并威仪经疏》也频频征引《法华经》等天台宗经典,岛地大等据此认为法进的宗教思想立足于天台止观:

法进在批注小乘律时,大量援引大乘经律论,用以庄严自己的观点……他的宗教思想根据究竟何在?不言而喻,他完全立足于天台止观,据此统一引述的诸经论律。从这个意义上来说,文中引用的大乘经律论,分别用来修饰法进的根本教学。《沙弥十戒并威仪经疏》只不过是招致人天果报之律,他认为真正的宗教根据和哲学根据,唯有天台止观。[8][P126]

《沙弥十戒并威仪经疏》(卷五)大段叙述天台宗开祖智

的逸话,文后罗列智

的逸话,文后罗列智 的著述目录,还加上如下注文:“并法进边本,乐欲学者来取本,可写之流通。”[9][P126]说明法进身边有不少智

的著述目录,还加上如下注文:“并法进边本,乐欲学者来取本,可写之流通。”[9][P126]说明法进身边有不少智 著作,欢迎有志者借取,以助抄写流通。

著作,欢迎有志者借取,以助抄写流通。所谓“法进边本”,即指东大寺戒坛院藏本。这些天台宗的书籍,由鉴真传给法进,习惯上称做“鉴真将来经”,与传教用的律书有所不同,推测是鉴真作为个人信仰带往日本的。正因为这样,鉴真没有在日本正式传播天台宗,这些天台经疏“以物机未熟,缄封无传于世”(《参议伴国道书》)。⑥ [10][P155]

然而,随着最澄的登场,情况出现巨大变化,“缄封无传世”的天台章疏遂得大放异彩。《参议伴国道书》接上文写道:“后至延历年中,比睿禅师才见义超诸宗,而就东大寺写《玄义》、《文句》、《止观》、《四教义》等。”[10][P155]《元亨释书》亦云:“夙智所撼,以不见台教为恨。适于南京写得《玄义》、《文句》、《止观》、《四教义》、《维摩经疏》等,是鉴真之带来者也。”[11][P32]《睿山初祖行业记》记载最详:

延历四年,游心大乘,遁身山林。被《起信论疏》并《华严五教》,中尚天台指南。每看此文,不觉涕泪。恒叹未遇其教。偶值知法文所在之人,乃抄写智者大师所说《圆顿止观》、《法华玄义》、《法华文句》各十卷,《四教义》十二卷,《维摩广疏》三十四卷。是故唐鉴真和尚所请来也。和尚是智者大师第五代传法弟子。适得披阅,钻仰日切。[12][P776]

如上所述,最澄与天台宗的邂逅,完全通过“鉴真将来经”。亦即最澄在东大寺戒坛院受具足戒时,得知该院藏有天台经疏,于是发愿抄录研读,遂得开蒙,为日后开创日本天台宗埋下契机。最澄在《注金刚錍论序》中追溯本宗起源:

远仰上宫太子,近凭过海和上,建立此宗,报谢此德。我国佛弟子,谁忘二圣之恩者?[10][P258]

此处“上宫太子”指圣德太子,“过海和上”指鉴真,说明鉴真东渡与日本天台宗开创具有因果关系。最澄在东大寺戒坛院受戒时,担任戒和上的是如宝。如宝俗姓安,原为胡国人,随鉴真赴日,宝龟九年(778)法进去世后,成为东大寺第三代戒和上。看来如宝继承师业,不仅妥善保管天台章疏,而且与法进一样,“乐欲学者来取本,可写之流通”,为天台章疏找到了最合适的传人。

最澄与天台宗的邂逅,还与法进密切相关。他在《天台付法缘起》(三卷中)叙述:“大福律师,先入和国,乃传圆明,利益有情;白塔僧统,后游日本,复传圆义,开佛知见。所以,大安唐律,注《戒经》于比苏;东大僧统,注《梵纲》于唐院。”[7][P20]文中的“大福律师”和“大安唐律”为同一人,即洛阳大福先寺(来日后住大安寺)道璇;“白塔僧统”和“东大僧统”也系同一人,指扬州白塔寺(来日后住东大寺)的法进。从《天台付法缘起》的措辞分析,最澄阅读过法进的《注梵网经》,而《注梵网经》以天台止观为圭臬已如前述。

佐伯有清通过分析最澄《愿文》的熟语出典,得出如下结论:最澄在撰写《愿文》时,尚未熟读智

《摩诃止观》和《天台小止观》,《愿文》中多处引用《摩诃止观》和《天台小止观》的文句,应该是从法进的《沙弥十戒并威仪经疏》转引而来的[13][P61-81]。

《摩诃止观》和《天台小止观》,《愿文》中多处引用《摩诃止观》和《天台小止观》的文句,应该是从法进的《沙弥十戒并威仪经疏》转引而来的[13][P61-81]。综上所述,鉴真东渡虽然发生在奈良时代,但其影响却波及到平安时代以后。鉴真虽然于日本天平宝字七年(763)圆寂,但他的事业却经弟子们发扬光大。鉴真师徒作为一个传播文化的集团,其作用不限于授戒传律,而且促使日本天台宗的开创;其遗产也不囿于佛教,对日本文明的整体发展做出了重大贡献。正如安藤更生博士所说:“日本人直到今天,依然在很多方面沐浴着鉴真和上的恩惠。”[14][P1]鉴真对日本文化形成的深远影响,大概远远超乎他本人的意料,因为在鉴真圆寂之后,他培养的弟子依然在从事他未竟的事业,他携带的书籍依然传递着中国文化的信息。

注释:

①有关“书籍之路”的基本观点,参见笔者《“丝绸之路”与“书籍之路”》一文,载《浙江大学学报》(人文社科版)2003年第5期。

②参见西崎亨:《〈唐大和上东征传〉之研究》(非卖品,1973年)第9页、藏中进:《〈唐大和上东征传〉之研究》(东京:樱枫社,1976年)第585页。

③唐代僧人元康在《肇论疏》中对谢灵运的修治加以肯定:“谢灵运文章秀发,超迈古今,如《涅盘》元来质朴,本言‘手拖脚踏,得到彼岸’,谢改为‘运手动足,截流而渡’。”

⑤高贵寺本未见,据安藤更生译注《唐大和上东征传》,京都:便利堂,1964年6月,第24页。

⑥《元亨释书》载:“胜宝之间,鉴真挟台宗章疏而来。时无伟器,函藏而已。”其义略同。

|