| 明清史 |

《唐大和上东征传》(高山寺本)管窥

王勇/半田晴久

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2004年10期

【原文出处】《图书馆工作与研究》(津)2004年03期第43~46页

【作者简介】日

浙江大学日本文化研究所,浙江 杭州 310000

王勇(1956-),男,浙江大学日本文化研究所教授、博士生导师/[日]半田晴久(1951-) ,男,浙江大学日本文化研究所博士生。

【关 键 词】唐大和上东征传/高山寺本/手抄考证

[中图分类号]G256 [文献标识码]B [文章编号]1005-6610(2004)03-0043-04

1 引言

高山寺本是《唐大和上东征传》现存诸本中比较重要的古抄本,早稻田大学图书馆藏 有该抄本的复制本,架藏编号为“ハ4/2640”,我们曾借来校合《大正新修大藏经》本 ,发现刊本 之误不在少数。

之误不在少数。

复制本装订成册子,配以绢面函套,扉页有“昭和十一年五月二十九日购求”之早稻 田大学图书馆印,函套底部贴有笺纸,写明是贵重国书刊行会第三期第四回配本,昭和 十一年(1936)四月三十日印刷,同年五月一日由便利堂发行。函套中除了复制本,附有 藤堂佑范执笔的《解说》一册。

此抄本之所以称作“高山寺本”,是因为卷头和卷尾钤有“高山寺”长方形朱印,故 知属于京都高山寺旧藏。以后流出经阁,经久原文库而归古梓堂文库所有,1936年前存 放京都大学托管,1948年东急电铁财东五岛庆太将其悉数购入,翌年创设大东急再编成 记念图书馆,1954年改称大东急记念文库。由于藏主几经转换,高山寺本也称作“古梓 堂文库本”、“大东急记念文库本”。(注:藏中进先生认为,应该以现在的收藏者命 名为“大东急记念文库本”,完全可以接纳。不过考虑到“高山寺本”(或“高山本”) 的称呼已经约定俗成,大多数论文、著作均如此指称,本文也随俗称作“高山寺本”。 参照藏中进著《唐大和上东征传之研究》,[日]樱枫社1976年7月版,第24~25页。)

高山寺本《唐大和上东征传》,1993年6月10日被日本文化厅指定为仅次于“国宝”的 “重要文化财”,原件也就很难亲睹。2003年10月,我们在国文学研究资料馆冈雅彦教 授的斡旋下,终于获得一个完整的影印本,2004年寒假期间完成录文,并参照京都东寺 观智院袭藏的两个古抄本(观智院甲本、观智院乙本),做了初步校勘。

一般而言,国内外学者用作研究资料的《唐大和上东征传》,不外乎《群书类从》本 、《大日本佛教全书》本、《日本大藏经》本、《大正新修大藏经》本,这四种均属于 清代以后的刊本(现在比较容易看到的多为刊本的影印本),很少有人直接去查阅抄本, 所以江户时代以来的误读,一直流传至今。

造成上述现象的几个重要原因,一是古抄本深藏秘阁,一般读者不易借阅;二是包括 高山寺本在内的古抄本,迄今尚无完整的录本,识读数百年乃至千年前的抄本,并非一 蹴而就的易事。

基于上述情况,本文将叙述重点放在以下三个方面:其一,分析封页题字、跋记内容 、书写风格等,对书手情况作些揣摩;其二,梳理高山寺本的源流,推测其抄写的年代 及背景;其三,与刊本进行比较,指陈流布本中的一些舛讹。

2 书手考证

高山寺本用纸36张,纸质坚韧,双面抄写,粘叶装帧(复制本改装成册子本)。另插加 封页一张,系后人依原样清抄字迹漫涣的封面题字3行:

鉴真传也 五十五箱

唐大和上东征传一帖 甲

使唐沙门 章观之

封面卷名题字与本文字迹相仿,也许出自一人之手(尤其是“唐”字,特点明显)。首 行“鉴真传也”大概乃收藏者为方便辨认而书,“五十五箱”便是藏书的编号了。此抄 本全卷只有“高山寺”印而已,归藏久原文库、古梓堂之前,似乎未经易主,则首行文 字或许为高山寺藏经阁人手笔。

次行“唐大和上东征传”为书名,“一帖”说明当时就成粘叶装帧,而不是古抄本常 见的卷子本。第二行末尾的“甲”所指不明,一种解释是抄手所记,也可能是藏主的编 目。

尾行“使唐沙门章观之”,从字迹相同判断,即封页卷名题字之人。“使唐沙门”说 明他去过中国(五代以后日本仍习称中国为“唐”),唯“章观之”难解,“章观”看作 人名,则“之”无处着落;“观之”解作题字人验书,单靠一个“章”字难定其为何人 。这个问题暂且搁下,接着看本文。

卷头题“唐大和上东征传 真人元开撰”,其下钤“高山寺”朱印一方。本文每半叶7 行,每行18字左右不等,墨书字体古拙,洋溢刚直之气,推测书手年富力强、底气充沛 。虽然仅仅是一种推测,但卷末的跋记或许可以作为旁证:“老后可奉施入金峰山寺, 可令成就现世后生之所愿给。”

句中的“奉”、“给”,是日语的特殊措辞,含有所谓的“和臭(日本调)”,不是纯 正的汉文,证明书手是日本人;“老后”云云说明书手未臻老境,而封页自署“使唐沙 门”也非青少年之谓。如此看来,既有资格出使中国,又考虑老后之事,与其说是中年 ,毋庸说更似壮年之口吻。

此抄本的特殊之处,在于全卷只录汉文,字里行间没有夹杂其它抄本常见的训点符号 ,眉头地脚也无多见于刊本类的批注、考证,在《唐大和上东征传》传本中堪称罕见的 白文本。这至少说明高山寺本依据的母本,比较接近奈良时代真人元开的原本;同时也 佐证书手汉学功底不弱,能够不借助训点读通艰深的古汉文,大概与他有过“使唐”经 历有关。

全卷删改字12处,补字26处,书手抄写完毕后作了相当仔细的复查;抄写时遇到母本 脱字、漏句,书手并未擅自补入,基本上留空示之,从此点也可看出比较忠实于母本。 藏中进评述:“字体颇显拙劣杂乱,行文态度则极为严谨。”(注:藏中进著《唐大和 上东征传之研究》,[日]樱枫社1976年7月版,第26页。)大致是公允之论。

综上所述,可以确定书手是位僧侣,法号中带有“章”字,曾经去过中国,具有相当 的汉学功底,抄写目的为了自己“老后可奉施入金峰山寺”,以“成就现世后生之所愿 ”;进而推测书手正当壮年,与高山寺、金峰山寺或有宗派上的关联,抄写《唐大和上 东征传》出于个人信仰,则与鉴真或有某种渊源关系。考虑到现存另外两个古抄本—— 观智院甲本、观智院乙本,均保存在真言宗的东寺,则书手很有可能是真言宗门徒,或 者是天台宗中兼修密教的学僧。

3 抄写年代

关于高山寺本的抄写年代,藤堂佑范在复制本的《解说》中推断:“视为镰仓末期, 恐无大碍。”继而通过跋记分析:

跋记中提到的金峰山寺,在大和吉野山,往时属天台、真言二宗,今为天台宗延 寺的末寺……中古时山门渐盛,僧坊达百余院,号称“吉野大众”,敢与高野 山抗衡,曾迎后醍醐天皇鸾舆,其隆盛如此。深受僧俗崇信,此本大概于是时抄写施入 。

寺的末寺……中古时山门渐盛,僧坊达百余院,号称“吉野大众”,敢与高野 山抗衡,曾迎后醍醐天皇鸾舆,其隆盛如此。深受僧俗崇信,此本大概于是时抄写施入 。

藤堂佑范认为“此本大概于是时抄写施入”,用词有些欠妥。前面已经提到,跋记明 言“老后”云云,说明抄写时未入老境;也就是说,书手抄写完毕后,并未马上“施入 ”金峰山寺。

此外,藤堂佑范在推断抄写年代时,还出现一个疏忽。《解说》首先推定抄写时期为 “镰仓末期”,镰仓时代起自1192年,迄于1333年;但后文又说抄写于“迎后醍醐天皇 鸾舆”之时,而此时已进入南北朝时期(1333~1392)。(注:延元元年(1336)十二月二 十一日,后醍醐天皇奉国宝神器行幸吉野山,与京都的北朝公开对立。)因此,藤堂佑 范推测的年代,正确地说,应该是南北朝初期。

多数日本学者均倾向于“南北朝时期”说,如神田喜一郎认为“大概抄写于南北朝时 代”(注:神田喜一郎为东方学术协会复制本《唐鉴真过海大师东征传》([日]高桐书院 1946年6月版)所写的《解说》,此文后收入作者《东洋学文献丛说》,二玄社1969年3 月版。),安藤更生也判定为“十四世纪前后之写本”(注:安藤更生译《现代语译东征 传》(译者序),收入《鉴真和上——圆寂1200年记念》,[日]春秋社1963年11月版。) ,藏中进从书风、字体推断:“可以说比室町时代要早,但晚于镰仓时代。”(注:藏 中进著《唐大和上东征传之研究》,[日]樱枫社1976年7月版,第26页。)

如上所述,日本学者大多认同抄写年代在南北朝时期,但是我们可以看出几乎没有一 人拿出确凿的证据,因而说话中气不足,使用一些暧昧词汇,如“也许”、“大概”、 “恐怕”等,以避免把话说死。不过,我们手中也无铁证,只能从另外的角度提出三个 旁证,希望有助于抄写年代的推断。

首先,“使唐沙门章观之”云云,语气不似禅宗之辈,而近平安时代僧侣的口吻。纵 观大势,平安时代入唐者多为天台、真言两宗,镰仓以后(尤其是室町时代)则多为禅宗 ,称呼也从“沙门”、“和上”转变为“禅师”、“和尚”等,因而此抄本即便出自平 安以后之人,也应该在室町之前。

其次,抄本卷末有如下一则跋记:“老后可奉施入金峰山寺,可令成就现世后生之所 愿给。”藤堂佑范据此推测抄写于镰仓、南北朝之际,其实在平安、镰仓时代,金峰山 信仰就盛行于僧侣之间,著名的例子如:927年随宽建入华的宽辅,向中国僧人义楚宣 讲金峰山神异之事(注:据《释氏六帖》,宽辅对义楚云:“本国都城南五百余里,有 金峰山。顶上有金刚藏王菩萨,第一灵异。山有松桧、名花、软草,大小寺数百,节行 高道者居之。不曾有女人得上,至今男子欲上,三月断酒肉欲色,所求皆遂。”又云: “菩萨是弥勒化身,如五台文殊。”参见王勇《宽建一行在华事迹考》,载王勇著《中 日关系史考》,中央编译出版社1995年1月版。);同一时期的日本真言僧道贤,向五台 山遥寄经桶(注:经桶现存中国国家博物馆,1999年有机会亲见实物,经桶表面刻有如 下铭文:“倭国椿山寺奉纳三部经一卷,为父母菩提敬白,延长三(乙酉)年八月十三晶 ,道贤法师。”)。因此,卷末的跋记并不能成为断定为十四世纪的根据。

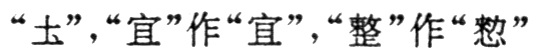

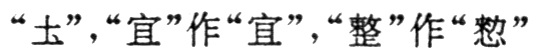

最后,抄本的用字颇古拙,多用唐宋以前古字、俗字,如“土”作 等(其他古 字、俗字,因排版困难从略),与宽喜元年(1229)实报寺僧实尊抄些的戒觉的《渡宋记 》有诸多相似之处。

等(其他古 字、俗字,因排版困难从略),与宽喜元年(1229)实报寺僧实尊抄些的戒觉的《渡宋记 》有诸多相似之处。

根据以上提出的三个旁证,我们推定的抄些写年代略比日本学者早些,大概在镰仓时 代禅宗尚未盛行之时;日本最具权威的古籍书目《国书总目录》(岩波书店,1969年), 将高山寺本的抄写年代定为“平安时代末期”,也可备为一说。

4 传本系统

高山寺本不仅是现存最古的抄本之一(即使断为南北朝时期),而且与另外两个古抄本 ——观智院甲本、观智院乙本互见长短,自成一个版本系统,可以说在版本学上具有很 高的价值。(注:藤堂佑范在《解说》中说:“此抄本称不上善本,但鉴于本书古抄本 绝无仅有之状况,复制印行多少可以裨益学界。”似乎有些苛刻。)

高山寺本在卷末跋记前,抄录一首残缺不全的汉诗:“云々秦远行々马踏霜不※(缔一 帝 + 辛)寒着钾弓冻若为放 文毕”,有无这首残诗,是判别该版本系统的主要标识。 (注:日本学者多认为此诗与本文毫无关系,笔者略略存疑。其字体与本文无异,从抄 手认真负责、充满虔诚信仰抄写的态度看,不会是在余空中随意涂写的,况且参诗最后 有“文毕”2字,前文的抄录应该到此才结束。因此笔者怀疑:这首残诗有可能属于卷 末鉴真悼诗的一部分,由于置于卷末而易残损,高山寺本的母本已经残缺不全。)属于 这个版本系统的抄本,有高贵寺本、内阁文库本、东京大学史料编纂所本三种,而东京 大学史料编纂所本是原水户彰考馆本之再抄本,则毁于“二战”期间的彰考馆本也属同 一传本系统。

此外,诸本在传记最后附有追悼鉴真的汉诗7首,观智院乙本缺损5首,暂置不论;观 智院甲本与高山寺本略有不同,如淡海三船的二首,观智院甲本题“五言被谒大和上二 首”,高山寺本作“五言初谒大和上二首”,抄本如高贵寺本、内阁文库本、东京大学 史料编纂所本,刊本如戒坛院本、群书类从本等,皆同高山寺本;又第五首诗的作者, 观智院甲本署“刷雄”,高山寺本署“剃雄”,高贵寺本、内阁文库本与后者一致。以 上例子也说明,高山寺本对后世诸本的影响,要大于观智院甲本。

现存的《唐大和上东征传》抄本有13种,刊本约10种(不含中国的翻刻本),而年代最 古、自成体系的只有观智院甲本和高山寺本(观智院乙本缺损3000字左右,约占全书的 三分之一,故难以进行整体比较)。按照前述《国书总目录》的说法,高山寺本抄写于 平安时代末期,观智院甲本系镰仓时代抄本,则高山寺本为现存最古的抄本。不过,目 前学术界一般认为观智院甲本成于平安末期,高山寺本则抄于镰仓、南北朝之际。尽管 如此,高山寺本作为诸本的主要源头之一,从传播学的角度看,价值似乎在观智院甲本 之上。据藏中进的考察,属于观智院甲本系统的传本仅宁乐遗文本一种,而归入高山寺 本系统的传本有以下8种(不含已佚3种):(注:藏中进著《唐大和上东征传之研究》,[ 日]樱枫社1976年7月版,第58页。)

抄本6种:高贵寺本、东京大学史料编纂所本、内阁文库本、唐招提寺甲本、唐招提寺 乙本、慧润本(安藤本);

刻本2种:群书类从本、吉备公传纂释本。

还须一提的是,日本大正年间刊刻的《大正新修大藏经》所收《唐大和上东征传》, 以《大日本佛教全书》本为底本,但使用多个传本进行校合,其中最古的本子为“南北 朝时代写和田维四郎藏本”。经核对,据这个本子校合之处,几乎均与高山寺本相合, 那么高山寺本曾经由“和田维四郎”收藏过。有关于此,今后拟进一步追究。

5 校勘价值

目前国内学者使用《唐大和上东征传》,基本依据汪向荣校注的本子,与明代李言恭 等著的《日本考》合为一册,编入《中外交通史籍丛刊》之十四(中华书局,2000年4月 版)。汪向荣所据底本为《群书类从》本,作者自述:“该校注本……集中了各本的优 点,而避免了其缺点,是历来所见各本中较好的一种。……是迄今为止,所有各本《唐 大和上东征传》中最完整的一本。”(注:汪向荣著《中日关系史文献论考》,岳麓书 社,1985年2月版,第125页。)

汪向荣对高山寺本评价很低:“这版本只抄了本文,什么训点、音注和释义注等都没 有;缮抄也极草率、拙劣而且错字和脱漏很多,所以到处都能见到抄写完毕后,校订时 校正的字迹。因此严格地说,高山寺本是称不上善本的,不过因为是比较早期的钞本, 在校勘中还是具有一定意义的。”(注:汪向荣著《中日关系史文献论考》,岳麓书社 ,1985年2月版,第115页。)

上述评论过于苛刻,高山寺本并非“到处都能见到抄写完毕后,校订时校正的字迹” ,全卷删改字12处,补字26处,合计不到40处,在近万言的书中很不起眼,而这38处删 改字、补字,正好说明抄手态度认真严谨。汪向荣虽然承认高山寺本“在校勘中还是具 有一定意义的”,但是在校注中没有使用。这是很可惜的,如果用高山寺本校勘,有些 错误就可以避免。试举几例。

(1)沙门荣睿、普照等随遣唐大使:“遣唐”,高山寺本作“聘唐”,古抄本皆同。“ 遣唐”的说法后起,奈良时代多称“西海使”、“大唐使”、“聘唐使”,故当从抄本 。

(2)第一次东渡随行僧“昙静”、“道巽”:高山寺本作“老静”、“道翼”,古抄本 皆同,当属刻本意改。

(3)复有百海贼入城来:“百”,高山寺本作“五百”,古抄本皆同,群书类从本脱字 ,当据抄本补。

(4)决仗六十,还送本贯:“还”,高山寺本作“递”,古抄本多同。汪向荣注云:群 书类从本作“迎”,据观智院甲本改“还”。查观智院甲本,亦作“递”。

(5)其玄朗、玄法,从此还国别去:“还国”,高山寺本作“还俗”,古抄本皆同,群 书类从本似为传抄之误。

(6)罗补头:高山寺本作“罗襆头”。“襆头”即“幞头”,古代一种头巾。古人以 皂绢三尺裹发,有四带,二带系脑后垂之,二带反系头上,令曲折附项,故称“四脚” 或“折上巾”。至北周武帝时裁出脚后幞发,始有“幞头”之名。

诸如此类,利用高山寺本校勘刻本,可以纠正传抄之误。如前所述,群书类从本属于 高山寺本系统;按照藏中进的推测,群书类从本是高山寺本的第五代传本,距祖本已有 数百年,留播传抄之间难免鱼鲁之误。汪向荣以群书类从本为底本,而摈弃祖本高山寺 本,实有“丢车保卒”之嫌。

6 结语

高山寺本虽然具有很高的文献学及史料价值,可惜此前一直没有完整的录本,一般的 研究者无法利用。2004年寒假期间,我们逐句逐字录出全文,并参照观智院甲本、观智 院乙本做了简单的校注,全文公布于英特网上(http://shinjuku.cool.ne.jp/jiangnanke),藉此机会写下感想,敬请方家指正。^

【专 题 号】K5

【复印期号】2004年10期

【原文出处】《图书馆工作与研究》(津)2004年03期第43~46页

【作者简介】日

浙江大学日本文化研究所,浙江 杭州 310000

王勇(1956-),男,浙江大学日本文化研究所教授、博士生导师/[日]半田晴久(1951-) ,男,浙江大学日本文化研究所博士生。

| 【内容提要】 | 东渡日本的鉴真与西天求法的玄奘,堪称唐代最杰出的两位文化交流使者;而《唐大 和上东征传》与《大唐大慈恩寺三藏法师传》,使这两位高僧名垂青史。《唐大和上东 征传》流布本均为后世的刻本、影印本,现存日本的多种古抄本则未经系统整理。本文 对旧藏高山寺的古抄本进行考释,对抄写年代、抄写之人、抄本特点、校勘价值等提出 若干新观点,可裨益于鉴真的基础性研究。 |

1 引言

高山寺本是《唐大和上东征传》现存诸本中比较重要的古抄本,早稻田大学图书馆藏 有该抄本的复制本,架藏编号为“ハ4/2640”,我们曾借来校合《大正新修大藏经》本 ,发现刊本

之误不在少数。

之误不在少数。复制本装订成册子,配以绢面函套,扉页有“昭和十一年五月二十九日购求”之早稻 田大学图书馆印,函套底部贴有笺纸,写明是贵重国书刊行会第三期第四回配本,昭和 十一年(1936)四月三十日印刷,同年五月一日由便利堂发行。函套中除了复制本,附有 藤堂佑范执笔的《解说》一册。

此抄本之所以称作“高山寺本”,是因为卷头和卷尾钤有“高山寺”长方形朱印,故 知属于京都高山寺旧藏。以后流出经阁,经久原文库而归古梓堂文库所有,1936年前存 放京都大学托管,1948年东急电铁财东五岛庆太将其悉数购入,翌年创设大东急再编成 记念图书馆,1954年改称大东急记念文库。由于藏主几经转换,高山寺本也称作“古梓 堂文库本”、“大东急记念文库本”。(注:藏中进先生认为,应该以现在的收藏者命 名为“大东急记念文库本”,完全可以接纳。不过考虑到“高山寺本”(或“高山本”) 的称呼已经约定俗成,大多数论文、著作均如此指称,本文也随俗称作“高山寺本”。 参照藏中进著《唐大和上东征传之研究》,[日]樱枫社1976年7月版,第24~25页。)

高山寺本《唐大和上东征传》,1993年6月10日被日本文化厅指定为仅次于“国宝”的 “重要文化财”,原件也就很难亲睹。2003年10月,我们在国文学研究资料馆冈雅彦教 授的斡旋下,终于获得一个完整的影印本,2004年寒假期间完成录文,并参照京都东寺 观智院袭藏的两个古抄本(观智院甲本、观智院乙本),做了初步校勘。

一般而言,国内外学者用作研究资料的《唐大和上东征传》,不外乎《群书类从》本 、《大日本佛教全书》本、《日本大藏经》本、《大正新修大藏经》本,这四种均属于 清代以后的刊本(现在比较容易看到的多为刊本的影印本),很少有人直接去查阅抄本, 所以江户时代以来的误读,一直流传至今。

造成上述现象的几个重要原因,一是古抄本深藏秘阁,一般读者不易借阅;二是包括 高山寺本在内的古抄本,迄今尚无完整的录本,识读数百年乃至千年前的抄本,并非一 蹴而就的易事。

基于上述情况,本文将叙述重点放在以下三个方面:其一,分析封页题字、跋记内容 、书写风格等,对书手情况作些揣摩;其二,梳理高山寺本的源流,推测其抄写的年代 及背景;其三,与刊本进行比较,指陈流布本中的一些舛讹。

2 书手考证

高山寺本用纸36张,纸质坚韧,双面抄写,粘叶装帧(复制本改装成册子本)。另插加 封页一张,系后人依原样清抄字迹漫涣的封面题字3行:

鉴真传也 五十五箱

唐大和上东征传一帖 甲

使唐沙门 章观之

封面卷名题字与本文字迹相仿,也许出自一人之手(尤其是“唐”字,特点明显)。首 行“鉴真传也”大概乃收藏者为方便辨认而书,“五十五箱”便是藏书的编号了。此抄 本全卷只有“高山寺”印而已,归藏久原文库、古梓堂之前,似乎未经易主,则首行文 字或许为高山寺藏经阁人手笔。

次行“唐大和上东征传”为书名,“一帖”说明当时就成粘叶装帧,而不是古抄本常 见的卷子本。第二行末尾的“甲”所指不明,一种解释是抄手所记,也可能是藏主的编 目。

尾行“使唐沙门章观之”,从字迹相同判断,即封页卷名题字之人。“使唐沙门”说 明他去过中国(五代以后日本仍习称中国为“唐”),唯“章观之”难解,“章观”看作 人名,则“之”无处着落;“观之”解作题字人验书,单靠一个“章”字难定其为何人 。这个问题暂且搁下,接着看本文。

卷头题“唐大和上东征传 真人元开撰”,其下钤“高山寺”朱印一方。本文每半叶7 行,每行18字左右不等,墨书字体古拙,洋溢刚直之气,推测书手年富力强、底气充沛 。虽然仅仅是一种推测,但卷末的跋记或许可以作为旁证:“老后可奉施入金峰山寺, 可令成就现世后生之所愿给。”

句中的“奉”、“给”,是日语的特殊措辞,含有所谓的“和臭(日本调)”,不是纯 正的汉文,证明书手是日本人;“老后”云云说明书手未臻老境,而封页自署“使唐沙 门”也非青少年之谓。如此看来,既有资格出使中国,又考虑老后之事,与其说是中年 ,毋庸说更似壮年之口吻。

此抄本的特殊之处,在于全卷只录汉文,字里行间没有夹杂其它抄本常见的训点符号 ,眉头地脚也无多见于刊本类的批注、考证,在《唐大和上东征传》传本中堪称罕见的 白文本。这至少说明高山寺本依据的母本,比较接近奈良时代真人元开的原本;同时也 佐证书手汉学功底不弱,能够不借助训点读通艰深的古汉文,大概与他有过“使唐”经 历有关。

全卷删改字12处,补字26处,书手抄写完毕后作了相当仔细的复查;抄写时遇到母本 脱字、漏句,书手并未擅自补入,基本上留空示之,从此点也可看出比较忠实于母本。 藏中进评述:“字体颇显拙劣杂乱,行文态度则极为严谨。”(注:藏中进著《唐大和 上东征传之研究》,[日]樱枫社1976年7月版,第26页。)大致是公允之论。

综上所述,可以确定书手是位僧侣,法号中带有“章”字,曾经去过中国,具有相当 的汉学功底,抄写目的为了自己“老后可奉施入金峰山寺”,以“成就现世后生之所愿 ”;进而推测书手正当壮年,与高山寺、金峰山寺或有宗派上的关联,抄写《唐大和上 东征传》出于个人信仰,则与鉴真或有某种渊源关系。考虑到现存另外两个古抄本—— 观智院甲本、观智院乙本,均保存在真言宗的东寺,则书手很有可能是真言宗门徒,或 者是天台宗中兼修密教的学僧。

3 抄写年代

关于高山寺本的抄写年代,藤堂佑范在复制本的《解说》中推断:“视为镰仓末期, 恐无大碍。”继而通过跋记分析:

跋记中提到的金峰山寺,在大和吉野山,往时属天台、真言二宗,今为天台宗延

寺的末寺……中古时山门渐盛,僧坊达百余院,号称“吉野大众”,敢与高野 山抗衡,曾迎后醍醐天皇鸾舆,其隆盛如此。深受僧俗崇信,此本大概于是时抄写施入 。

寺的末寺……中古时山门渐盛,僧坊达百余院,号称“吉野大众”,敢与高野 山抗衡,曾迎后醍醐天皇鸾舆,其隆盛如此。深受僧俗崇信,此本大概于是时抄写施入 。藤堂佑范认为“此本大概于是时抄写施入”,用词有些欠妥。前面已经提到,跋记明 言“老后”云云,说明抄写时未入老境;也就是说,书手抄写完毕后,并未马上“施入 ”金峰山寺。

此外,藤堂佑范在推断抄写年代时,还出现一个疏忽。《解说》首先推定抄写时期为 “镰仓末期”,镰仓时代起自1192年,迄于1333年;但后文又说抄写于“迎后醍醐天皇 鸾舆”之时,而此时已进入南北朝时期(1333~1392)。(注:延元元年(1336)十二月二 十一日,后醍醐天皇奉国宝神器行幸吉野山,与京都的北朝公开对立。)因此,藤堂佑 范推测的年代,正确地说,应该是南北朝初期。

多数日本学者均倾向于“南北朝时期”说,如神田喜一郎认为“大概抄写于南北朝时 代”(注:神田喜一郎为东方学术协会复制本《唐鉴真过海大师东征传》([日]高桐书院 1946年6月版)所写的《解说》,此文后收入作者《东洋学文献丛说》,二玄社1969年3 月版。),安藤更生也判定为“十四世纪前后之写本”(注:安藤更生译《现代语译东征 传》(译者序),收入《鉴真和上——圆寂1200年记念》,[日]春秋社1963年11月版。) ,藏中进从书风、字体推断:“可以说比室町时代要早,但晚于镰仓时代。”(注:藏 中进著《唐大和上东征传之研究》,[日]樱枫社1976年7月版,第26页。)

如上所述,日本学者大多认同抄写年代在南北朝时期,但是我们可以看出几乎没有一 人拿出确凿的证据,因而说话中气不足,使用一些暧昧词汇,如“也许”、“大概”、 “恐怕”等,以避免把话说死。不过,我们手中也无铁证,只能从另外的角度提出三个 旁证,希望有助于抄写年代的推断。

首先,“使唐沙门章观之”云云,语气不似禅宗之辈,而近平安时代僧侣的口吻。纵 观大势,平安时代入唐者多为天台、真言两宗,镰仓以后(尤其是室町时代)则多为禅宗 ,称呼也从“沙门”、“和上”转变为“禅师”、“和尚”等,因而此抄本即便出自平 安以后之人,也应该在室町之前。

其次,抄本卷末有如下一则跋记:“老后可奉施入金峰山寺,可令成就现世后生之所 愿给。”藤堂佑范据此推测抄写于镰仓、南北朝之际,其实在平安、镰仓时代,金峰山 信仰就盛行于僧侣之间,著名的例子如:927年随宽建入华的宽辅,向中国僧人义楚宣 讲金峰山神异之事(注:据《释氏六帖》,宽辅对义楚云:“本国都城南五百余里,有 金峰山。顶上有金刚藏王菩萨,第一灵异。山有松桧、名花、软草,大小寺数百,节行 高道者居之。不曾有女人得上,至今男子欲上,三月断酒肉欲色,所求皆遂。”又云: “菩萨是弥勒化身,如五台文殊。”参见王勇《宽建一行在华事迹考》,载王勇著《中 日关系史考》,中央编译出版社1995年1月版。);同一时期的日本真言僧道贤,向五台 山遥寄经桶(注:经桶现存中国国家博物馆,1999年有机会亲见实物,经桶表面刻有如 下铭文:“倭国椿山寺奉纳三部经一卷,为父母菩提敬白,延长三(乙酉)年八月十三晶 ,道贤法师。”)。因此,卷末的跋记并不能成为断定为十四世纪的根据。

最后,抄本的用字颇古拙,多用唐宋以前古字、俗字,如“土”作

等(其他古 字、俗字,因排版困难从略),与宽喜元年(1229)实报寺僧实尊抄些的戒觉的《渡宋记 》有诸多相似之处。

等(其他古 字、俗字,因排版困难从略),与宽喜元年(1229)实报寺僧实尊抄些的戒觉的《渡宋记 》有诸多相似之处。根据以上提出的三个旁证,我们推定的抄些写年代略比日本学者早些,大概在镰仓时 代禅宗尚未盛行之时;日本最具权威的古籍书目《国书总目录》(岩波书店,1969年), 将高山寺本的抄写年代定为“平安时代末期”,也可备为一说。

4 传本系统

高山寺本不仅是现存最古的抄本之一(即使断为南北朝时期),而且与另外两个古抄本 ——观智院甲本、观智院乙本互见长短,自成一个版本系统,可以说在版本学上具有很 高的价值。(注:藤堂佑范在《解说》中说:“此抄本称不上善本,但鉴于本书古抄本 绝无仅有之状况,复制印行多少可以裨益学界。”似乎有些苛刻。)

高山寺本在卷末跋记前,抄录一首残缺不全的汉诗:“云々秦远行々马踏霜不※(缔一 帝 + 辛)寒着钾弓冻若为放 文毕”,有无这首残诗,是判别该版本系统的主要标识。 (注:日本学者多认为此诗与本文毫无关系,笔者略略存疑。其字体与本文无异,从抄 手认真负责、充满虔诚信仰抄写的态度看,不会是在余空中随意涂写的,况且参诗最后 有“文毕”2字,前文的抄录应该到此才结束。因此笔者怀疑:这首残诗有可能属于卷 末鉴真悼诗的一部分,由于置于卷末而易残损,高山寺本的母本已经残缺不全。)属于 这个版本系统的抄本,有高贵寺本、内阁文库本、东京大学史料编纂所本三种,而东京 大学史料编纂所本是原水户彰考馆本之再抄本,则毁于“二战”期间的彰考馆本也属同 一传本系统。

此外,诸本在传记最后附有追悼鉴真的汉诗7首,观智院乙本缺损5首,暂置不论;观 智院甲本与高山寺本略有不同,如淡海三船的二首,观智院甲本题“五言被谒大和上二 首”,高山寺本作“五言初谒大和上二首”,抄本如高贵寺本、内阁文库本、东京大学 史料编纂所本,刊本如戒坛院本、群书类从本等,皆同高山寺本;又第五首诗的作者, 观智院甲本署“刷雄”,高山寺本署“剃雄”,高贵寺本、内阁文库本与后者一致。以 上例子也说明,高山寺本对后世诸本的影响,要大于观智院甲本。

现存的《唐大和上东征传》抄本有13种,刊本约10种(不含中国的翻刻本),而年代最 古、自成体系的只有观智院甲本和高山寺本(观智院乙本缺损3000字左右,约占全书的 三分之一,故难以进行整体比较)。按照前述《国书总目录》的说法,高山寺本抄写于 平安时代末期,观智院甲本系镰仓时代抄本,则高山寺本为现存最古的抄本。不过,目 前学术界一般认为观智院甲本成于平安末期,高山寺本则抄于镰仓、南北朝之际。尽管 如此,高山寺本作为诸本的主要源头之一,从传播学的角度看,价值似乎在观智院甲本 之上。据藏中进的考察,属于观智院甲本系统的传本仅宁乐遗文本一种,而归入高山寺 本系统的传本有以下8种(不含已佚3种):(注:藏中进著《唐大和上东征传之研究》,[ 日]樱枫社1976年7月版,第58页。)

抄本6种:高贵寺本、东京大学史料编纂所本、内阁文库本、唐招提寺甲本、唐招提寺 乙本、慧润本(安藤本);

刻本2种:群书类从本、吉备公传纂释本。

还须一提的是,日本大正年间刊刻的《大正新修大藏经》所收《唐大和上东征传》, 以《大日本佛教全书》本为底本,但使用多个传本进行校合,其中最古的本子为“南北 朝时代写和田维四郎藏本”。经核对,据这个本子校合之处,几乎均与高山寺本相合, 那么高山寺本曾经由“和田维四郎”收藏过。有关于此,今后拟进一步追究。

5 校勘价值

目前国内学者使用《唐大和上东征传》,基本依据汪向荣校注的本子,与明代李言恭 等著的《日本考》合为一册,编入《中外交通史籍丛刊》之十四(中华书局,2000年4月 版)。汪向荣所据底本为《群书类从》本,作者自述:“该校注本……集中了各本的优 点,而避免了其缺点,是历来所见各本中较好的一种。……是迄今为止,所有各本《唐 大和上东征传》中最完整的一本。”(注:汪向荣著《中日关系史文献论考》,岳麓书 社,1985年2月版,第125页。)

汪向荣对高山寺本评价很低:“这版本只抄了本文,什么训点、音注和释义注等都没 有;缮抄也极草率、拙劣而且错字和脱漏很多,所以到处都能见到抄写完毕后,校订时 校正的字迹。因此严格地说,高山寺本是称不上善本的,不过因为是比较早期的钞本, 在校勘中还是具有一定意义的。”(注:汪向荣著《中日关系史文献论考》,岳麓书社 ,1985年2月版,第115页。)

上述评论过于苛刻,高山寺本并非“到处都能见到抄写完毕后,校订时校正的字迹” ,全卷删改字12处,补字26处,合计不到40处,在近万言的书中很不起眼,而这38处删 改字、补字,正好说明抄手态度认真严谨。汪向荣虽然承认高山寺本“在校勘中还是具 有一定意义的”,但是在校注中没有使用。这是很可惜的,如果用高山寺本校勘,有些 错误就可以避免。试举几例。

(1)沙门荣睿、普照等随遣唐大使:“遣唐”,高山寺本作“聘唐”,古抄本皆同。“ 遣唐”的说法后起,奈良时代多称“西海使”、“大唐使”、“聘唐使”,故当从抄本 。

(2)第一次东渡随行僧“昙静”、“道巽”:高山寺本作“老静”、“道翼”,古抄本 皆同,当属刻本意改。

(3)复有百海贼入城来:“百”,高山寺本作“五百”,古抄本皆同,群书类从本脱字 ,当据抄本补。

(4)决仗六十,还送本贯:“还”,高山寺本作“递”,古抄本多同。汪向荣注云:群 书类从本作“迎”,据观智院甲本改“还”。查观智院甲本,亦作“递”。

(5)其玄朗、玄法,从此还国别去:“还国”,高山寺本作“还俗”,古抄本皆同,群 书类从本似为传抄之误。

(6)罗补头:高山寺本作“罗襆头”。“襆头”即“幞头”,古代一种头巾。古人以 皂绢三尺裹发,有四带,二带系脑后垂之,二带反系头上,令曲折附项,故称“四脚” 或“折上巾”。至北周武帝时裁出脚后幞发,始有“幞头”之名。

诸如此类,利用高山寺本校勘刻本,可以纠正传抄之误。如前所述,群书类从本属于 高山寺本系统;按照藏中进的推测,群书类从本是高山寺本的第五代传本,距祖本已有 数百年,留播传抄之间难免鱼鲁之误。汪向荣以群书类从本为底本,而摈弃祖本高山寺 本,实有“丢车保卒”之嫌。

6 结语

高山寺本虽然具有很高的文献学及史料价值,可惜此前一直没有完整的录本,一般的 研究者无法利用。2004年寒假期间,我们逐句逐字录出全文,并参照观智院甲本、观智 院乙本做了简单的校注,全文公布于英特网上(http://shinjuku.cool.ne.jp/jiangnanke),藉此机会写下感想,敬请方家指正。^