| 明清史 |

工业化以前英国乡村教育初探

孙立田

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2003年01期

【原文出处】《世界历史》(京)2002年05期第70~79页

【作者简介】本文作者孙立田,天津师范大学历史文化学院副教授。天津 300073

【关 键 词】英国/乡村教育/“约曼”/文化水平

教育的发展与经济社会的进步密切相关。从根本上说,教育的发展是经济社会进步的结果,也是衡量社会经济进步的重要指标;同时,教育的发展也为社会经济的进步提供精神上和智力上的保证。英国作为率先步入工业化的国家,当时的教育状况是史学界较为关注的问题之一。近年来,国内已有学者对英国工业革命期间的教育情况进行了卓有成效的研究,并就教育与工业化进程的辩证关系作了富有启发性的说明(注:关于这方面的论述,见李维:《试论英国工业革命和初等教育普及的关系》,《世界历史》1995年第1期;杨豫:《英国工业革命与民众文化水平》,《南京大学学报》(哲学·人文·社科版)1994年第4期;程西筠:《论19世纪英国初等教育改革》,《世界历史》1989年第4期;E.H.赖斯纳:《德法美英教育与建国》,上海民智书局1933年版,第180页;转引自程西筠:《论19世纪英国初等教育改革》。)。但英国工业化以前的教育状况,国内鲜有论及;至于占当时人口主体的农民的教育状况及其对工业化启动起到了怎样的影响,尚无人涉足。本文拟对这一时期英国的乡村教育作一初步探讨,不当之处,敬请师友批评指正。

一、普通农民阶层教育状况

这里首先有必要说明一下工业化以前英国教育的一些基本特征:其一,教育主要是教会、民间自愿团体、自治机构及家庭的事业。“政府拒绝教育作为国家经营的事业,学校皆由私人捐助或创办而成,没有接受国库津贴,学校设施没有由政府计划或规划,就是课程和训练也没有政府的管理和监督。”(注:E.H.赖斯纳:《德法美英教育与建国》,第180页;转引自程西筠:《论19世纪英国初等教育改革》。)迟至1833年,英国政府才开始以立法的形式干预教育,强迫家长送子女入学,并拨款2万英镑建小学校舍。1870年,又根据枢密院教育委员会副主任威廉·福斯特的建议,颁布了著名的《初等教育法》,在整个王国内对5—12岁儿童实行强迫义务教育,初等教育由此开始得到全面普及。

其二,形成事实上的双轨制。贵族、绅士和其他富裕阶层一般选择公学(public school)、文法学校(grammar school)一类比较正规、条件优越、学费高昂的学校,接受较高层次的教育,最终进入高等学府。相比之下,普通劳动者的子女限于经济条件,一般选择由宗教团体、慈善机构或个人捐资兴办的初级学校,接受最基本的读、写、算的所谓“三R”教育和宗教教义教育。初等教育几乎成为劳动者子女教育的代名词。

上述特征,在工业化以前的英国乡村地区,表现得尤其明显,自然也是笔者考察和评估英国乡村教育的基本出发点。

由于种种原因,工业化以前,英国乡村教育最重要的承担者是教会。出于传播宗教的目的,教会对创办学校始终抱有特殊的兴趣,加之在中世纪相当长的时期,僧侣几乎是惟一掌握文化知识的阶层,所以教会学校和由教会控制的各类教学组织形式,长期以来一直成为乡村居民获取知识的最主要的场所和来源。早在1215年的第四次拉特兰宗教会议上,就通过这样一条法令:每个教堂都应当有一名教师,人选由主教决定。这是教会首次以法令形式规定教师由神职人员承担并由主教指定(注:P.R.科尔:《西洋教育思潮发达史》,商务印书馆1923年版,第252页。)。根据英国教育史的研究成果,教育与教会的关系可上溯到更远的时期。西欧教育史专家利奇指出:“最初,英国教育乃是宗教的产物,学校是教堂的一种附属品,校长是教会的职员。自598年至1670年,凡1100余年之久,一切教育机关完全是在教会的统治之下。……教会法庭对于各学校、大学及学院等有完全司法之权。而直到1540年止,一切教师学者都是牧师会吏之流。”(注:P.R.科尔:《西洋教育思潮发达史》,第206页。)此说无疑有过于武断之嫌,但教会在教育中的特殊地位,确是事实。

教会开办的学校无疑对农民具有极大的吸引力。一方面宗教活动是中世纪农民生活的重要组成部分,每个村民一生中几个最重要的时刻,如出生受洗、婚丧嫁娶等都离不开教堂。在一年中,农民有52个礼拜天要去教堂作弥撒。在农民看来,对宗教是否忠诚和信仰,意味着来日能否升入天堂。另一方面,教会学校大多数带有慈善性,实行免费教育,开支也相对低廉。对于大多数生活拮据的农民来说,让子女接受教育并非全然可望而不可及。在中世纪农奴制盛行的时代,一个农奴的孩子进入教会学校,还有一项特殊的意义,即接受教会学校的教育后,可能因此改变一生的命运:改变农奴身份,成为摆脱领主各种屈辱性义务的自由人。最初农奴子弟的求学要求肯定受到制约,但不可否认,农奴子弟正在逐渐挤入教会学校;在许多情况下,农奴们宁愿向领主交纳一笔钱以购得子女的教育权。这种现象屡见不鲜,以至引起领主的不满,他们纷纷向理查德二世(1377—1399)请愿,要求国王制止农奴送子女去学校读书。但国会在1406年还是颁布了那项保证个人受教育的法案:“每个男人或女人,不论其地位或条件如何……均有权利送子女进王国内他们喜欢去的任何学校学习。”(注:H.S.贝内特:《英国庄园生活》(H.S.Bennett,Life on the English Manor),剑桥1956年版,第289页。)农奴后代经过学校而步入高级圣职者不少,如著名的坎特伯雷大主教一职,几次由他们出任:大主教温切尔西出身卑贱;雷诺兹是面包师的儿子;齐切利原是农奴羊倌(注:H.S.贝内特:《英国庄园生活》,第289页。)。

工业化以前的英国乡村,教会究竟创办了多少学校,我们很难做出准确的估计。但依据堂区的数量,可以得到一个虽然模糊但仍能说明问题的概念。堂区(parish)是教会组织系统的最底层,是教徒日常宗教活动的场所。堂区形成时总是以一个教堂为中心,连同周围一定区域内的居民形成一个堂区。在乡村,一个堂区往往就是一个村庄或一个庄园。根据1291年教会进行的一次教产清查,记录下的堂区数量是9500个。1371年,议会为实行以堂区为单位的税收方案,曾估计英格兰与威尔士两地共有45000个堂区,但按照新的税收方案实际征收的结果,只有8600个堂区,远远少于最初估计的数字。1529年,新教徒西蒙·菲什估计的数字是52000个。1535年,教会教产清查委员会为整顿教会税收而进行“教产大清查”时,确认堂区数量超过8800个(一说为8838个)。上述数字,议会与西蒙的估计显得偏高,可以排除。总的来看,从13世纪末到16世纪前半期,英格兰与威尔士堂区的总数介于8600至9500个之间(注:以上数字及估计见刘城:《英国中世纪教会研究》,首都师范大学出版社1996年版,第42—43页。)。

接下来需要判断的是堂区在英国城乡的比例。一般说来,城镇人口密度高于乡村地区,堂区相对集中。但考虑到工业化以前乡村人口又远多于城镇(注:据罗斯托估计,1700年,英国乡村与城市人口分别为570万和120万,1780年分别为680万与220万,1800年分别为760万和320万。文中所述年代远早于罗斯托所指的时期,可以肯定乡村与城镇人口的比例会相差更为悬殊,见徐浩:《18世纪的中国与世界·农民卷》,辽海出版社1999年版,第6页。),二者堂区数量估计不会相差太远。事实上,除人口很少的小村庄难以形成一个相对完整的堂区外,但凡人口稍多的村庄,便是一个堂区。按照这样的推测,如果乡村堂区能基本实行第四次拉特兰宗教会议的法令,即每个较大的村庄或庄园就有一名主教指定的教师,那么英国乡村学校包括堂区学校在内的各种办学组织,为数应是可观的。

通过大主教对乡村堂区办学的积极态度,可以对教会办学数量抱相对乐观的估计。亨利六世(1422—1461)在位期间,出于对教会权力的约束,一度限制教会办学数量,结果激怒了教会人员。1447年,坎特伯雷主教区有4个乡村牧师提出一份很愤慨的呈辞,言称从前国内各地,除伦敦外,不知道有多少学校,现在大为减少。他们请求在自己的乡村开设学校。他们的请求最终获得了准许(注:P.R.科尔:《西洋教育思潮发达史》,第257—258页。)。1695年,欧塞尔主教甚至提出,每个堂区都应设立两所学校,分别为男女儿童提供教育,还要求14岁以前的儿童都应该入学(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》(Rosemary O'Day,Education and Society 1500~1800:The Social Foundations of Education in Early Modern Britain),朗文1982年版,第33页。)。

一份来自伊利主教辖区的记录反映了1574至1628年前后剑桥郡南部乡村地区的学校数量。学校大多建在大村庄里。在这60年间,有23个村庄一直有设施良好的学校,有17个村庄在1600年前后都有一名教师。该主教辖区内的学校为当地村民子女入学提供了方便,因为学校或是建在本村,或是建在相距不远的邻村(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第30—31页。)。另据1563年考文垂郡乡村地区学校的记载,教会在这里建有8所贫民小学,其中4所学校建在人口很少的堂区里(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》(Margaret Spufford,Contrasting Communities:English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries),剑桥1974年版,第183—186页。)。

关于教会学校的种类,教会出于传教目的及限于乡村农民生活条件,以声乐学校和初级学校居多,并带有很强的慈善性。像这类性质的学校颇为适合乡村普通农民层次的需求,其数量不仅多于其他类学校,而且一直在增加。在15世纪时,较以前增加3倍。从14世纪到宗教改革这段时间,大约增加了6倍。1500年约克郡主教区初等学校数量是文法学校的3倍(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第42页。)。

教会学校的教学内容,自然带有浓厚的宗教色彩。基督教教义和道德——十诫、七圣事等皆为必修课程。声乐学校的主要任务是把男孩子们训练成唱诗班的歌手,教唱无伴奏齐唱乐曲及更为复杂的赞美诗。再有就是基本知识技能的训练,层次较低,且不十分明确。据1574年和1604年剑桥郡教会对乡村教师执教资格的规定,教学内容比较浅显和模糊:“教以文法”,“教以基本文法”,“教以写、读、算”,“教以写和读英文”,“教孩子们”(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第187页。)。但从此类学校数量一直在增加这一事实,可以看出它受到普通农民阶层的欢迎。普通农民阶层的子女大多便是在这类教会学校里获取最基本的识字教育。

通过对教会所办学校的分析,似乎可以认为,就工业化以前英国乡村整体而言,学校对任何普通农民都是开放的,而且学校数量也并非绝对缺乏。如再加上其他各种团体、机构和个人捐资建校的数目,乡村学校数量会更多一些。玛格丽特·斯普福德通过对1500—1700年剑桥郡乡村学校研究,也认为该郡农民有充分接受教育的机会。不过,事情并非那么简单。

《尼古拉·布雷顿对话》作于1618年,作品中描述的一个乡下人对教育的看法,似乎证明农民对教育不但心怀漠然,甚至不以文盲为耻。那个自以为是的乡下人说:“我们可以学耕地、耙地,学种谷、收获,学剪枝,学打谷、簸谷,学扬谷、碾谷,学酿酒和烤面包。这一切岂是书中所有。在乡下,我们要做的主要就是这些事情。除非我们做了法官,要把窃贼送上绞架,或是凭一个男人的权利说出事情真相,那时良知和经验才教给我们一点知识。”如果真的需要知识而自己又大字不识的时候,这个乡下人又以可求助于有文化的人的帮助作为辩解。他说:“即使我们不会写字,还有教堂的牧师和城里的先生来帮助我们。那些简单的事情,他们解决起来可谓轻而易举。”(注:M.坎贝尔:《英国的约曼》(Milderd Campbell,The English Yeoman:under Elizabeth and the Early Stuarts),纽约1968年版,第263页。)当然,这个乡下人对教育的态度并非个别情况。

但大量资料同时证明,农民对教育的态度并不完全是观念的问题。相反,真正制约农民教育状况的因素是生活水平。在工业化以前的英国,农民对教育的态度与受教育的程度同家庭经济富裕程度直接相关,而贫穷是制约农民阶层受教育程度的最大障碍。

一般说来,农夫、雇工和茅舍农等阶层属社会底层,也是识字率最低的阶层。他们的土地往往不很充足,有的甚至无地可耕,解决温饱是首要问题,相比之下,供子女入学并不重要;子女在很小的时候便已成了家中不可或缺的劳动力和帮手,自然也难以保证接受持续的教育。1670年代,一个名叫威廉·斯托特的人在回忆他幼年上学时的情形时说道:“我们到了10岁或12岁这个年龄时,离开学校(去干农活)是极平常之事,特别是在春秋季节和需要耕地、铺草皮、收干草、收谷的时候,我们要照看羊群,帮着犁地,跟车采集苔藓,晒干草,割谷等等。……所以,我们的拉丁文水平鲜有起色,冬天学过的东西到了夏天便忘光了。教写字的老师多在冬天来博尔顿,我们也就是在冬天学会写字的。”(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第3—4页。)1807年,拉姆齐附近地区一个只有一块耕地的磨坊主的儿子也生动描述了当时农民子女上学的情况:“在整个夏天那几个月,大一点儿的男孩们……都得离开学校到田里去干除草等一类的农活……我到了9岁的时候,看到伙伴们在干活,而自己仍在上学,心里很惭愧。一天早晨,我走在上学的路上,田里一些人在干活,我听到其中有个人说,‘瞧那个傻瓜,还在上学,他真该干活养活自己了’。”从此以后,这个男孩儿为了不惹别人注意,每次上学都躲在沟里走。12岁时他离开了学校(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第172页。)。在英格兰东部地区,16和17世纪时,农场主的土地一般都需要孩子做劳动力,所以即使当地有学校,家长也不愿意让孩子们去上学。托马斯·泰恩是牛津郡乡村一个泥水匠的儿子,泰恩称他的父亲是个“诚实和蔼的人,名声很好”,一直希望自己的孩子们将来能过上另一种生活,但因孩子太多,经济困难,不得不让他们早早就去干活。托马斯·凯尔顿是农夫之子,他的父亲虽然支持他上学,但也只能让他在耕作之余读书(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第7页。)。普通农民阶层教育状况由此可见一斑。

然而,这种情况难以代表农民阶层的全部。随着时间的推移,教育也得到越来越多农民的认同:能接受一点教育终究不是件坏事。尤其进入16世纪以后,农民的生产经营与市场的联系进一步密切,需要对投入、产出、利润加以核算,农民对文化知识的依赖性不断加强,对教育表现出的自主性也在提高。个别地区农民对教育的热情与投入甚至令人感到惊讶。威灵汉姆是剑桥郡沼泽区一个以畜牧业为主的村庄,1575年,村庄的村民主要是28户拥有半雅得土地(13—23英亩之间)的公簿持有农。根据记载,该村直到1580年才有了1名教师。1593年,在堂区主持人威廉·史密斯的倡导下,全村共有102个村民合计捐款102镑7先令8便士建立了一所学校。其中,威廉在任期内(1586—1601)每年捐1英镑,有5人捐款超过2英镑;16人捐款在1镑以上至2镑(包括2镑)之间,有14人分别捐了1镑。余下者都少于1镑。在这些捐款人中,持有半雅得土地的公簿持有农有13人捐款在1镑以上至2镑;有6人捐1镑。全村几乎所有半雅得地公簿持有农都捐了款,而且是村中捐款最多者。这些人所捐款项平均起来相当于两年的土地租金。如此肯掏腰包,一方面可能因为他们的确富有,但尤其表现出对教育的热切。来自其他人的捐款情况,尤令人为之动容。亨利·贝德尔是半雅得公簿持有农之子,仅拥有3.5英亩土地,他捐献了10先令2便士;马修·尤登是个茅舍农,为供养5个孩子,承租了一块地,他捐了4先令;还有一些茅舍农,如威廉·里德利、西蒙·比斯尔和威廉·海恩斯等,他们既无地可耕,家中也没有什么财产,总共捐了8先令或10先令。

该学校一直到1876年才被关闭。这所学校属于什么性质,资料中没有说明,大概属于层次较高的学院预备学校,所提供的教育也很充分。该村一位“绅士”的儿子亨利·克里斯伯从该学校毕业,于1627年进入剑桥盖厄斯学院(Caius);剑桥市一位叫詹姆士·德拉克的律师舍近求远将自己的儿子送到这所学校,再转入著名的伊顿公学(Eton),1685年进入剑桥盖厄斯学院。

更令人感兴趣的,还是该学校在多大程度上提高了普通村民的识字水平。这份资料显示,1593年该校成立时,捐资的村民中有3/4的人不会签名;80多年后即1677—1678年,在一份关于威灵汉姆公共管理协议上,共有95人在上面签了名字或画了标记,而签名者不少于70人,占74%(注:当时该村享有公共权利的家庭共有107户。)。如果把那些未能在协议上签名的户主也统计在内(注:1666年,该村计有150户,其中纳税者159人;1674年,有150户,纳税者152人。),而且不排除他们当中也有会写自己名字的人,估计该村有一半左右的人会识字写字是没有什么疑问的。学校为该村培养了一大批识文断字的村民(注:关于该村捐资建校及其效果,见玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第193—196页。)。

二、富裕农民阶层教育状况

与普通农民教育状况形成鲜明对照的是约曼阶层。约曼(Yeoman,复数写作Yeomen,总称为Yemanry,通常被音译为约曼或意译为自耕农)是13世纪以来发展而形成的一个特殊阶层,其真实身份历来存有争议。到近代早期,较为稳妥的观点认为,约曼原指自由身份的年轻人或履行荣誉服役的侍从;但到中世纪晚期,约曼一词主要变成了一种经济标准,也就是说,约曼泛指任何殷实的农民,不管他是自由的自耕农、公簿持有农,还是一个维兰。约曼的富裕程度,按1669年罗伯特·张伯伦所说,年收入40—50英镑是很平常的,年收入100—200英镑的约曼在一些郡也不少见,个别富裕的约曼年收入甚至高达1000—1500英镑(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第217页。)。16、17世纪是约曼阶层的黄金时代,其人数持续上升,按照威廉·佩蒂对1696年英国社会各阶层经济状况的分析,大致如下(注:海伦·M.朱厄尔:《英国近代早期的教育》(Helen M Jewell,Education in Early Modern England),麦克米伦1998年版,第152页。):

(1)状况较好的自由持有农,40000户,年收入84英镑;

(2)状况一般的自由持有农,140000户,年收入50英镑;

(3)农场主,150000户,年收入40英镑;

(4)雇工和在外作仆工者,364000户,年收入6英镑10先令。

按威尔逊对1600年时约曼人数的估计,当时英格兰和威尔士最富有的约曼为10000人;而那些被称为自由持有农的中等富有的约曼为80000人(注:海伦·M.朱厄尔:《英国近代早期的教育》,第153页。)。70年间,约曼的数量急剧膨胀。富有的约曼一年的支出可达300—500英镑,甚至为此数的2—3倍。约曼在国家,特别是在地方政治和经济中扮演着举足轻重的角色。上层约曼与绅士、缙绅、骑士相互渗透和交叉,种种界限都变得模糊不清。

约曼的经济条件及社会地位,使其普遍有一种相对于其他农民阶层的优越感。为保持自己的特殊身份,以示与其他农民有别,约曼往往要求自己的孩子受到“与他们的地位和职业相称”的教育(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第265页。)。资料显示,那些比较正规、条件优越、学费高昂,但同时能体现一个人身份的学校,如文法学校、各种寄宿学校和公学等,对约曼阶层颇有吸引力。许多约曼子弟都选择进入这样的学校。著名的伯里·圣·埃德蒙多学校1656年的注册登记所反映的学生身份情况充分说明了这一点(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第36页。):

1.贵族 52%

2.教士/专门职业者 17%

3.商人 16%

4.约曼 15%

5.农夫 0

科尔切斯特文法学校1636—1645年学生注册登记也表明,该校165名学生中,有相当一部分来自约曼阶层(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第37页。):

1.贵族 31%

2.教士/专门职业者 20%

3.商人 37%(包括一些手工业者和织布工人)

4.约曼 12%

5.农夫 0

6.雇工 0

按照一般估计,从17世纪末到18世纪,英格兰和威尔士大约有600—700所文法学校,数量可观(注:也有人统计为1000所或1700所。奥尔德里奇:《简明英国教育史》,人民教育出版社1987年版,第107—108页。)。早期文法学校的共同特点是偏重古典学科,如“七艺”(文法、逻辑、修辞、算术、天文、几何、音乐)、拉丁语(要求会说、会读、会写)以及研习有关拉丁文作品,贵族气息极为浓厚。16世纪以后,受宗教改革和人文主义思想的影响,文法学校课程有所改变,尤其进入17世纪后,除保留拉丁语等古典学科外,普遍增加了数学、地理、历史、科学常识等有关学术和实用课程,显然是较为系统的、高层次的教育。当然,文法学校的费用相对昂贵。一个绅士家庭寄宿生的开销每年预计为18英镑,再加上12英镑衣物费;而一个约曼子弟不包括衣物费每年也要花费4—6英镑(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第32页。)。后者相当于一个雇工半年收入和一个茅舍农一年收入,不是普通农民所能承担的。

约曼作为乡村中的殷实村民,其文化水准也进入了一个崭新的层次。剑桥郡奥威尔地区一个约曼家庭三代人的教育史,可以加深我们对约曼阶层教育状况的认识。尼古拉斯·约翰逊被人们称为约曼,他死于1601年。长子托马斯,生于1570年,后来进入著名的格瑞法学院学习法律。托马斯的两个弟弟亦识文断字。托马斯从法学院毕业后,凭借良好的法学知识,成功地经营了一大块地产。他还因买了一套颇为新潮的服装而受到非议,可见很有个性。托马斯的儿子内威尔先是进入剑桥市的一所学校,1623年进入基督学院。托马斯本人1622年去世时,人们已经称呼他为“绅士”。托马斯把所有的书都留给了内威尔。内威尔把自己的长子送到赫特福德的一所文法学校读书,到1649年也进入基督学院。内威尔的四子约翰先是进入一所公学,再于1661年进入基督学院,后来还当上了沃灵顿的堂区主持人(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第179—180页。)。约曼不仅上学,还有人办学,约翰·林恩就是其中之一。林恩本人无子,“出于善心”,他用积攒下来的钱办了一所文法学校,聘请了一名教师兼办事员。该校纪律严明,实行淘汰制:林恩提出在一年岁末之时,如果学生不能在学习方面表现出应有的天资,应该退学(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第272—273页。)。

约曼的文化水平还反映在其藏书方面。根据约克郡彭尼斯顿地区一个约曼亚当·埃尔1646—1649年日记所述,他不仅为邻居代写书信、契约、请愿书等,还拥有一间私人图书室,供本地约曼免费借阅。亚当未说他究竟有多少藏书,但从其提及的一些书名,完全可以看出他本人和该地约曼的阅读品味:其中有9本书为宗教和半宗教性质,包括当时最畅销的福克斯的《殉道者》和各种布道书、宗教纪事等;有两本历史书:罗利的《世界史》和《欧洲状况》;其它有米切尔·多尔顿的《国家正义》,伊拉斯谟的《愚人颂》;有关占星术之类的书有3本。像亚当这样有藏书的约曼不在少数。在约曼的遗嘱中,提到最多的当属《圣经》。其它如《殉道者》和索尔兹伯里主教朱厄尔的《作品集》,以及乔叟的《坎特伯雷故事》、卡尔文的英文版《基督教要义》等,也是约曼阶层所喜爱的书籍(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第266—268页。)。由于他们有较好的基础教育,所以剑桥、牛津这样的高等学府都可以发现约曼的后代:1630年剑桥盖厄斯学院新生注册,25%的新生来自约曼、农场主、农夫、平民以及其他中产者。与此同时期的圣·约翰学院,在117名新生中,有24%的人也有同样的家庭背景(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第174页。)。1567—1622年牛津大学学生登记薄上也有类似记载(注:1567—1622年牛津大学学生登记薄上有这样的记载:贵族之子84人、骑士之子590人、乡绅之子902人、绅士之子3615人、平民之子6635人、教士之子985人、身份不详者785人。平民之子中约曼后代占有一定比例。见坎贝尔:《英国的约曼》,第271页。)。

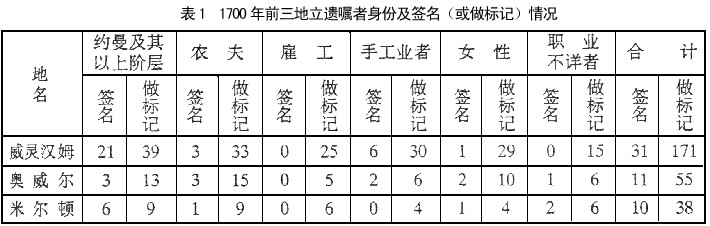

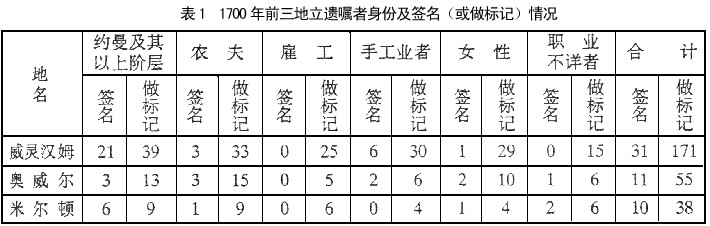

资料表明,约曼阶层的识字率要远远高于其他农民阶层。下面是1700年以前剑桥郡威灵汉姆、奥威尔和米尔顿三个乡村地区遗嘱签名情况对照表(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第202页。):

三、英国乡村教育总体估计

最后,看一看工业化前英国乡村及全国识字率的总体情况。托马斯·莫尔(1478—1535)估计,16世纪早期,英国有50%—60%的人具备阅读能力;当代作家R.杜伯莱认为15世纪时,英国能阅读的人口占30%,到1530年达到40%左右;戴维·克雷西通过对1580—1639年伦敦东郊两个地区的研究,发现那里有48%的人能够读写;劳伦斯·斯通认为,1560—1640年是英国教育膨胀时期,出现了教育革命。按他的估计,到17世纪中叶,英国全国男性识字率平均为30%。斯通同时强调了各地的不平衡,如北方乡村地区识字率在15—20%之间,而伦敦周围六郡则高达40%。克雷西的研究显示,17世纪中叶,除伦敦和萨福克以外,没有一个郡的男性识字率超过38%或低于27%(注:以上估计数字,见罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第14、17、18、20页。)。

上述数字,托马斯·摩尔的估计显然偏高,其他均大体相近。综上所述,并考虑到城乡差异、时间变化,估计17世纪中叶英国民众识字率为30%的判断似乎不为过,甚至略显保守些。事实上,到一百年后的18世纪中叶工业革命开始时,英国民众的识字率一直呈上升趋势。根据1754年英国全境范围内进行的涉及274个堂区的结婚登记抽样资料,男性识字率为60%,女性为35%,平均为47.5%(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第190页。令人感兴趣的是,20世纪60年代,美国经济学家鲍曼和安德森使用统计学的方法,对20世纪50年代许多发展中国家民众文化水平与经济增长的关系进行了横向对比研究,得出一个重要结论:除人均收入达到300美元外,识字率至少要达到30%以上,才有可能实现经济起飞。他们并没有谈到英国的工业革命,但所提到的识字率与本文估计的工业革命以前的17世纪中叶英国民众识字率大致吻合;而到工业革命开始启动的18世纪中叶,英国民众的识字率已经高于他们提到的数字。关于鲍曼和安德森的观点,见杨豫:《英国工业革命与民众文化水平》。)。到1770年,农村男子能读写的人也已经占50%(注:杨豫:《英国工业革命与民众文化水平》。)。这样高的识字率显然经历了一个积累的过程,非朝夕能至。

当然,在讨论工业化以前英国乡村教育状况时,有两个现象分别需要进一步说明。其一,在工业化以前,英国乡村人口的识字率并不平衡。如前述剑桥郡威灵汉姆等三个村庄遗嘱签名资料所示,来自农夫、雇工和茅舍农等普通农民阶层人口的识字率也仅有10%,显然是非常低的。到工业革命开始时,英国整个乡村人口的识字率已然有了很大的提高,其中的原因固然很多,不过,依笔者之见,这与一个特殊的农民阶层——约曼不无关系。如前所述,英国进入16世纪以后,一个突出的社会特征是约曼阶层的迅速崛起,凭借其雄厚的经济实力和众多的人数,他们很快成为一个介于贵族和普通农民之间的强有力的“中间等级”,同时成为整个农民阶层中接受教育比例最高,受教育程度也最高的群体。正是靠这一富有的约曼阶层的存在,才在很大程度上提高了普通农民阶层较低的识字率水平,进而在一定程度上影响了工业化以前英国乡村教育的整体面貌。其二是女性的识字率问题。作为与男性人口数量相近的社会群体,工业化以前她们的文化素质状况同样重要。根据1580—1640年诺福克和萨福克两郡女性遗嘱证人的抽样统计,女性差不多全是文盲,显然是最大的文盲群体。但这并不是说女性识字率之低是千篇一律的,城乡差别、地区差别,尤其是不同阶层之间的差别都很大。不过,女性识字率也在不断上升,而且较之男性更为明显。1580—1640年,男女双方识字率之比大约为8∶1;17世纪末,变为3∶1,到18世纪,双方差距进一步缩小。在汉诺威王朝(1714—1901)早期,有3/4(75%)的女性是文盲,但是到了乔治三世即位时(1760),则下降为2/3(6 6.6%)。到了1800年,会签名的男性比例稳定在60%,而女性则上升到45%(注:以上关于 女性识字率的统计和变化,均见罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第19 0页。)。

工业化以前英国乡村教育不断发展的结果,不仅使农民识字率有了较大的提高,文化水平和智力水平相应地得到了发展;尤其可贵的是,农民逐渐显示出新的精神风貌和品质。其先辈维兰所有的“愚昧、迷信、粗暴、残忍、鄙野和暴烈的一切特点”(注:P.布瓦松纳:《中世纪欧洲生活和劳动》,商务印书馆1985年版,第150页。),在他们的身上逐渐消褪;相反,增添了自信与优雅。在14世纪兴起的“农夫文学”里,农民开始以新的形象进入各种题材的文学作品,甚至成了作品中的主角。在乔叟(约1340—1400年)的笔下,农民既“富有”又“漂亮”,颇具绅士风采;朗格兰(1332?—1400年?)描述的农夫皮尔斯可以为朝圣的香客指引通向真理的道路;高厄(1330—1408年)作品里的农夫自信比学者或神职人员更能把自己的孩子培养成诗人(注:以上参见阿尼克斯特:《英国文学史纲》,人民文学出版社1980年版,“中世纪部分”。)。掌握了文化的农民,观念也在悄然发生着变化。他们有能力阅读《圣经》,相信自己可以不经神职人员而与上帝直接对话,可以建立自己的信仰。他们根据自己对《圣经》的理解,在餐桌上、酒馆里激烈地讨论和争辩《圣经》的内容,大胆地认为“布道者讲的完全是自己的杜撰和怪念头,因而根本不可信”(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第290页。)。这种观念已经与旧日的秩序格格不入了。当工业化的车轮启动并滚滚向前时,农民凭其固有的勤劳、节俭的美德,加上拥有了一定的文化水准、拥有了新的精神风貌和观念而更富远见和创造力——总之拥有了新的精神力量,他们不仅有能力去迎接这样一个新的时代的到来,而且成为了推动这一新时代发展的积极力量。^

【专 题 号】K5

【复印期号】2003年01期

【原文出处】《世界历史》(京)2002年05期第70~79页

【作者简介】本文作者孙立田,天津师范大学历史文化学院副教授。天津 300073

| 【内容提要】 | 本文考察了工业化启动前英国农民——包括普通农夫、雇工和富裕农民阶层“约曼”的教育状况。文章认为,工业化启动前,英国乡村教育已经取得了较为显著的发展,农民的识字率及乡村整体文化水平均有相当程度的提高。英国农民逐渐摆脱了愚昧和迷信,显示出新的精神风貌和品质,这为工业化的启动提供了精神上和智力上的保证。具有一定文化水准的英国农民成为工业化的积极推动力量。 |

一、普通农民阶层教育状况

这里首先有必要说明一下工业化以前英国教育的一些基本特征:其一,教育主要是教会、民间自愿团体、自治机构及家庭的事业。“政府拒绝教育作为国家经营的事业,学校皆由私人捐助或创办而成,没有接受国库津贴,学校设施没有由政府计划或规划,就是课程和训练也没有政府的管理和监督。”(注:E.H.赖斯纳:《德法美英教育与建国》,第180页;转引自程西筠:《论19世纪英国初等教育改革》。)迟至1833年,英国政府才开始以立法的形式干预教育,强迫家长送子女入学,并拨款2万英镑建小学校舍。1870年,又根据枢密院教育委员会副主任威廉·福斯特的建议,颁布了著名的《初等教育法》,在整个王国内对5—12岁儿童实行强迫义务教育,初等教育由此开始得到全面普及。

其二,形成事实上的双轨制。贵族、绅士和其他富裕阶层一般选择公学(public school)、文法学校(grammar school)一类比较正规、条件优越、学费高昂的学校,接受较高层次的教育,最终进入高等学府。相比之下,普通劳动者的子女限于经济条件,一般选择由宗教团体、慈善机构或个人捐资兴办的初级学校,接受最基本的读、写、算的所谓“三R”教育和宗教教义教育。初等教育几乎成为劳动者子女教育的代名词。

上述特征,在工业化以前的英国乡村地区,表现得尤其明显,自然也是笔者考察和评估英国乡村教育的基本出发点。

由于种种原因,工业化以前,英国乡村教育最重要的承担者是教会。出于传播宗教的目的,教会对创办学校始终抱有特殊的兴趣,加之在中世纪相当长的时期,僧侣几乎是惟一掌握文化知识的阶层,所以教会学校和由教会控制的各类教学组织形式,长期以来一直成为乡村居民获取知识的最主要的场所和来源。早在1215年的第四次拉特兰宗教会议上,就通过这样一条法令:每个教堂都应当有一名教师,人选由主教决定。这是教会首次以法令形式规定教师由神职人员承担并由主教指定(注:P.R.科尔:《西洋教育思潮发达史》,商务印书馆1923年版,第252页。)。根据英国教育史的研究成果,教育与教会的关系可上溯到更远的时期。西欧教育史专家利奇指出:“最初,英国教育乃是宗教的产物,学校是教堂的一种附属品,校长是教会的职员。自598年至1670年,凡1100余年之久,一切教育机关完全是在教会的统治之下。……教会法庭对于各学校、大学及学院等有完全司法之权。而直到1540年止,一切教师学者都是牧师会吏之流。”(注:P.R.科尔:《西洋教育思潮发达史》,第206页。)此说无疑有过于武断之嫌,但教会在教育中的特殊地位,确是事实。

教会开办的学校无疑对农民具有极大的吸引力。一方面宗教活动是中世纪农民生活的重要组成部分,每个村民一生中几个最重要的时刻,如出生受洗、婚丧嫁娶等都离不开教堂。在一年中,农民有52个礼拜天要去教堂作弥撒。在农民看来,对宗教是否忠诚和信仰,意味着来日能否升入天堂。另一方面,教会学校大多数带有慈善性,实行免费教育,开支也相对低廉。对于大多数生活拮据的农民来说,让子女接受教育并非全然可望而不可及。在中世纪农奴制盛行的时代,一个农奴的孩子进入教会学校,还有一项特殊的意义,即接受教会学校的教育后,可能因此改变一生的命运:改变农奴身份,成为摆脱领主各种屈辱性义务的自由人。最初农奴子弟的求学要求肯定受到制约,但不可否认,农奴子弟正在逐渐挤入教会学校;在许多情况下,农奴们宁愿向领主交纳一笔钱以购得子女的教育权。这种现象屡见不鲜,以至引起领主的不满,他们纷纷向理查德二世(1377—1399)请愿,要求国王制止农奴送子女去学校读书。但国会在1406年还是颁布了那项保证个人受教育的法案:“每个男人或女人,不论其地位或条件如何……均有权利送子女进王国内他们喜欢去的任何学校学习。”(注:H.S.贝内特:《英国庄园生活》(H.S.Bennett,Life on the English Manor),剑桥1956年版,第289页。)农奴后代经过学校而步入高级圣职者不少,如著名的坎特伯雷大主教一职,几次由他们出任:大主教温切尔西出身卑贱;雷诺兹是面包师的儿子;齐切利原是农奴羊倌(注:H.S.贝内特:《英国庄园生活》,第289页。)。

工业化以前的英国乡村,教会究竟创办了多少学校,我们很难做出准确的估计。但依据堂区的数量,可以得到一个虽然模糊但仍能说明问题的概念。堂区(parish)是教会组织系统的最底层,是教徒日常宗教活动的场所。堂区形成时总是以一个教堂为中心,连同周围一定区域内的居民形成一个堂区。在乡村,一个堂区往往就是一个村庄或一个庄园。根据1291年教会进行的一次教产清查,记录下的堂区数量是9500个。1371年,议会为实行以堂区为单位的税收方案,曾估计英格兰与威尔士两地共有45000个堂区,但按照新的税收方案实际征收的结果,只有8600个堂区,远远少于最初估计的数字。1529年,新教徒西蒙·菲什估计的数字是52000个。1535年,教会教产清查委员会为整顿教会税收而进行“教产大清查”时,确认堂区数量超过8800个(一说为8838个)。上述数字,议会与西蒙的估计显得偏高,可以排除。总的来看,从13世纪末到16世纪前半期,英格兰与威尔士堂区的总数介于8600至9500个之间(注:以上数字及估计见刘城:《英国中世纪教会研究》,首都师范大学出版社1996年版,第42—43页。)。

接下来需要判断的是堂区在英国城乡的比例。一般说来,城镇人口密度高于乡村地区,堂区相对集中。但考虑到工业化以前乡村人口又远多于城镇(注:据罗斯托估计,1700年,英国乡村与城市人口分别为570万和120万,1780年分别为680万与220万,1800年分别为760万和320万。文中所述年代远早于罗斯托所指的时期,可以肯定乡村与城镇人口的比例会相差更为悬殊,见徐浩:《18世纪的中国与世界·农民卷》,辽海出版社1999年版,第6页。),二者堂区数量估计不会相差太远。事实上,除人口很少的小村庄难以形成一个相对完整的堂区外,但凡人口稍多的村庄,便是一个堂区。按照这样的推测,如果乡村堂区能基本实行第四次拉特兰宗教会议的法令,即每个较大的村庄或庄园就有一名主教指定的教师,那么英国乡村学校包括堂区学校在内的各种办学组织,为数应是可观的。

通过大主教对乡村堂区办学的积极态度,可以对教会办学数量抱相对乐观的估计。亨利六世(1422—1461)在位期间,出于对教会权力的约束,一度限制教会办学数量,结果激怒了教会人员。1447年,坎特伯雷主教区有4个乡村牧师提出一份很愤慨的呈辞,言称从前国内各地,除伦敦外,不知道有多少学校,现在大为减少。他们请求在自己的乡村开设学校。他们的请求最终获得了准许(注:P.R.科尔:《西洋教育思潮发达史》,第257—258页。)。1695年,欧塞尔主教甚至提出,每个堂区都应设立两所学校,分别为男女儿童提供教育,还要求14岁以前的儿童都应该入学(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》(Rosemary O'Day,Education and Society 1500~1800:The Social Foundations of Education in Early Modern Britain),朗文1982年版,第33页。)。

一份来自伊利主教辖区的记录反映了1574至1628年前后剑桥郡南部乡村地区的学校数量。学校大多建在大村庄里。在这60年间,有23个村庄一直有设施良好的学校,有17个村庄在1600年前后都有一名教师。该主教辖区内的学校为当地村民子女入学提供了方便,因为学校或是建在本村,或是建在相距不远的邻村(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第30—31页。)。另据1563年考文垂郡乡村地区学校的记载,教会在这里建有8所贫民小学,其中4所学校建在人口很少的堂区里(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》(Margaret Spufford,Contrasting Communities:English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries),剑桥1974年版,第183—186页。)。

关于教会学校的种类,教会出于传教目的及限于乡村农民生活条件,以声乐学校和初级学校居多,并带有很强的慈善性。像这类性质的学校颇为适合乡村普通农民层次的需求,其数量不仅多于其他类学校,而且一直在增加。在15世纪时,较以前增加3倍。从14世纪到宗教改革这段时间,大约增加了6倍。1500年约克郡主教区初等学校数量是文法学校的3倍(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第42页。)。

教会学校的教学内容,自然带有浓厚的宗教色彩。基督教教义和道德——十诫、七圣事等皆为必修课程。声乐学校的主要任务是把男孩子们训练成唱诗班的歌手,教唱无伴奏齐唱乐曲及更为复杂的赞美诗。再有就是基本知识技能的训练,层次较低,且不十分明确。据1574年和1604年剑桥郡教会对乡村教师执教资格的规定,教学内容比较浅显和模糊:“教以文法”,“教以基本文法”,“教以写、读、算”,“教以写和读英文”,“教孩子们”(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第187页。)。但从此类学校数量一直在增加这一事实,可以看出它受到普通农民阶层的欢迎。普通农民阶层的子女大多便是在这类教会学校里获取最基本的识字教育。

通过对教会所办学校的分析,似乎可以认为,就工业化以前英国乡村整体而言,学校对任何普通农民都是开放的,而且学校数量也并非绝对缺乏。如再加上其他各种团体、机构和个人捐资建校的数目,乡村学校数量会更多一些。玛格丽特·斯普福德通过对1500—1700年剑桥郡乡村学校研究,也认为该郡农民有充分接受教育的机会。不过,事情并非那么简单。

《尼古拉·布雷顿对话》作于1618年,作品中描述的一个乡下人对教育的看法,似乎证明农民对教育不但心怀漠然,甚至不以文盲为耻。那个自以为是的乡下人说:“我们可以学耕地、耙地,学种谷、收获,学剪枝,学打谷、簸谷,学扬谷、碾谷,学酿酒和烤面包。这一切岂是书中所有。在乡下,我们要做的主要就是这些事情。除非我们做了法官,要把窃贼送上绞架,或是凭一个男人的权利说出事情真相,那时良知和经验才教给我们一点知识。”如果真的需要知识而自己又大字不识的时候,这个乡下人又以可求助于有文化的人的帮助作为辩解。他说:“即使我们不会写字,还有教堂的牧师和城里的先生来帮助我们。那些简单的事情,他们解决起来可谓轻而易举。”(注:M.坎贝尔:《英国的约曼》(Milderd Campbell,The English Yeoman:under Elizabeth and the Early Stuarts),纽约1968年版,第263页。)当然,这个乡下人对教育的态度并非个别情况。

但大量资料同时证明,农民对教育的态度并不完全是观念的问题。相反,真正制约农民教育状况的因素是生活水平。在工业化以前的英国,农民对教育的态度与受教育的程度同家庭经济富裕程度直接相关,而贫穷是制约农民阶层受教育程度的最大障碍。

一般说来,农夫、雇工和茅舍农等阶层属社会底层,也是识字率最低的阶层。他们的土地往往不很充足,有的甚至无地可耕,解决温饱是首要问题,相比之下,供子女入学并不重要;子女在很小的时候便已成了家中不可或缺的劳动力和帮手,自然也难以保证接受持续的教育。1670年代,一个名叫威廉·斯托特的人在回忆他幼年上学时的情形时说道:“我们到了10岁或12岁这个年龄时,离开学校(去干农活)是极平常之事,特别是在春秋季节和需要耕地、铺草皮、收干草、收谷的时候,我们要照看羊群,帮着犁地,跟车采集苔藓,晒干草,割谷等等。……所以,我们的拉丁文水平鲜有起色,冬天学过的东西到了夏天便忘光了。教写字的老师多在冬天来博尔顿,我们也就是在冬天学会写字的。”(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第3—4页。)1807年,拉姆齐附近地区一个只有一块耕地的磨坊主的儿子也生动描述了当时农民子女上学的情况:“在整个夏天那几个月,大一点儿的男孩们……都得离开学校到田里去干除草等一类的农活……我到了9岁的时候,看到伙伴们在干活,而自己仍在上学,心里很惭愧。一天早晨,我走在上学的路上,田里一些人在干活,我听到其中有个人说,‘瞧那个傻瓜,还在上学,他真该干活养活自己了’。”从此以后,这个男孩儿为了不惹别人注意,每次上学都躲在沟里走。12岁时他离开了学校(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第172页。)。在英格兰东部地区,16和17世纪时,农场主的土地一般都需要孩子做劳动力,所以即使当地有学校,家长也不愿意让孩子们去上学。托马斯·泰恩是牛津郡乡村一个泥水匠的儿子,泰恩称他的父亲是个“诚实和蔼的人,名声很好”,一直希望自己的孩子们将来能过上另一种生活,但因孩子太多,经济困难,不得不让他们早早就去干活。托马斯·凯尔顿是农夫之子,他的父亲虽然支持他上学,但也只能让他在耕作之余读书(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第7页。)。普通农民阶层教育状况由此可见一斑。

然而,这种情况难以代表农民阶层的全部。随着时间的推移,教育也得到越来越多农民的认同:能接受一点教育终究不是件坏事。尤其进入16世纪以后,农民的生产经营与市场的联系进一步密切,需要对投入、产出、利润加以核算,农民对文化知识的依赖性不断加强,对教育表现出的自主性也在提高。个别地区农民对教育的热情与投入甚至令人感到惊讶。威灵汉姆是剑桥郡沼泽区一个以畜牧业为主的村庄,1575年,村庄的村民主要是28户拥有半雅得土地(13—23英亩之间)的公簿持有农。根据记载,该村直到1580年才有了1名教师。1593年,在堂区主持人威廉·史密斯的倡导下,全村共有102个村民合计捐款102镑7先令8便士建立了一所学校。其中,威廉在任期内(1586—1601)每年捐1英镑,有5人捐款超过2英镑;16人捐款在1镑以上至2镑(包括2镑)之间,有14人分别捐了1镑。余下者都少于1镑。在这些捐款人中,持有半雅得土地的公簿持有农有13人捐款在1镑以上至2镑;有6人捐1镑。全村几乎所有半雅得地公簿持有农都捐了款,而且是村中捐款最多者。这些人所捐款项平均起来相当于两年的土地租金。如此肯掏腰包,一方面可能因为他们的确富有,但尤其表现出对教育的热切。来自其他人的捐款情况,尤令人为之动容。亨利·贝德尔是半雅得公簿持有农之子,仅拥有3.5英亩土地,他捐献了10先令2便士;马修·尤登是个茅舍农,为供养5个孩子,承租了一块地,他捐了4先令;还有一些茅舍农,如威廉·里德利、西蒙·比斯尔和威廉·海恩斯等,他们既无地可耕,家中也没有什么财产,总共捐了8先令或10先令。

该学校一直到1876年才被关闭。这所学校属于什么性质,资料中没有说明,大概属于层次较高的学院预备学校,所提供的教育也很充分。该村一位“绅士”的儿子亨利·克里斯伯从该学校毕业,于1627年进入剑桥盖厄斯学院(Caius);剑桥市一位叫詹姆士·德拉克的律师舍近求远将自己的儿子送到这所学校,再转入著名的伊顿公学(Eton),1685年进入剑桥盖厄斯学院。

更令人感兴趣的,还是该学校在多大程度上提高了普通村民的识字水平。这份资料显示,1593年该校成立时,捐资的村民中有3/4的人不会签名;80多年后即1677—1678年,在一份关于威灵汉姆公共管理协议上,共有95人在上面签了名字或画了标记,而签名者不少于70人,占74%(注:当时该村享有公共权利的家庭共有107户。)。如果把那些未能在协议上签名的户主也统计在内(注:1666年,该村计有150户,其中纳税者159人;1674年,有150户,纳税者152人。),而且不排除他们当中也有会写自己名字的人,估计该村有一半左右的人会识字写字是没有什么疑问的。学校为该村培养了一大批识文断字的村民(注:关于该村捐资建校及其效果,见玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第193—196页。)。

二、富裕农民阶层教育状况

与普通农民教育状况形成鲜明对照的是约曼阶层。约曼(Yeoman,复数写作Yeomen,总称为Yemanry,通常被音译为约曼或意译为自耕农)是13世纪以来发展而形成的一个特殊阶层,其真实身份历来存有争议。到近代早期,较为稳妥的观点认为,约曼原指自由身份的年轻人或履行荣誉服役的侍从;但到中世纪晚期,约曼一词主要变成了一种经济标准,也就是说,约曼泛指任何殷实的农民,不管他是自由的自耕农、公簿持有农,还是一个维兰。约曼的富裕程度,按1669年罗伯特·张伯伦所说,年收入40—50英镑是很平常的,年收入100—200英镑的约曼在一些郡也不少见,个别富裕的约曼年收入甚至高达1000—1500英镑(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第217页。)。16、17世纪是约曼阶层的黄金时代,其人数持续上升,按照威廉·佩蒂对1696年英国社会各阶层经济状况的分析,大致如下(注:海伦·M.朱厄尔:《英国近代早期的教育》(Helen M Jewell,Education in Early Modern England),麦克米伦1998年版,第152页。):

(1)状况较好的自由持有农,40000户,年收入84英镑;

(2)状况一般的自由持有农,140000户,年收入50英镑;

(3)农场主,150000户,年收入40英镑;

(4)雇工和在外作仆工者,364000户,年收入6英镑10先令。

按威尔逊对1600年时约曼人数的估计,当时英格兰和威尔士最富有的约曼为10000人;而那些被称为自由持有农的中等富有的约曼为80000人(注:海伦·M.朱厄尔:《英国近代早期的教育》,第153页。)。70年间,约曼的数量急剧膨胀。富有的约曼一年的支出可达300—500英镑,甚至为此数的2—3倍。约曼在国家,特别是在地方政治和经济中扮演着举足轻重的角色。上层约曼与绅士、缙绅、骑士相互渗透和交叉,种种界限都变得模糊不清。

约曼的经济条件及社会地位,使其普遍有一种相对于其他农民阶层的优越感。为保持自己的特殊身份,以示与其他农民有别,约曼往往要求自己的孩子受到“与他们的地位和职业相称”的教育(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第265页。)。资料显示,那些比较正规、条件优越、学费高昂,但同时能体现一个人身份的学校,如文法学校、各种寄宿学校和公学等,对约曼阶层颇有吸引力。许多约曼子弟都选择进入这样的学校。著名的伯里·圣·埃德蒙多学校1656年的注册登记所反映的学生身份情况充分说明了这一点(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第36页。):

1.贵族 52%

2.教士/专门职业者 17%

3.商人 16%

4.约曼 15%

5.农夫 0

科尔切斯特文法学校1636—1645年学生注册登记也表明,该校165名学生中,有相当一部分来自约曼阶层(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第37页。):

1.贵族 31%

2.教士/专门职业者 20%

3.商人 37%(包括一些手工业者和织布工人)

4.约曼 12%

5.农夫 0

6.雇工 0

按照一般估计,从17世纪末到18世纪,英格兰和威尔士大约有600—700所文法学校,数量可观(注:也有人统计为1000所或1700所。奥尔德里奇:《简明英国教育史》,人民教育出版社1987年版,第107—108页。)。早期文法学校的共同特点是偏重古典学科,如“七艺”(文法、逻辑、修辞、算术、天文、几何、音乐)、拉丁语(要求会说、会读、会写)以及研习有关拉丁文作品,贵族气息极为浓厚。16世纪以后,受宗教改革和人文主义思想的影响,文法学校课程有所改变,尤其进入17世纪后,除保留拉丁语等古典学科外,普遍增加了数学、地理、历史、科学常识等有关学术和实用课程,显然是较为系统的、高层次的教育。当然,文法学校的费用相对昂贵。一个绅士家庭寄宿生的开销每年预计为18英镑,再加上12英镑衣物费;而一个约曼子弟不包括衣物费每年也要花费4—6英镑(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第32页。)。后者相当于一个雇工半年收入和一个茅舍农一年收入,不是普通农民所能承担的。

约曼作为乡村中的殷实村民,其文化水准也进入了一个崭新的层次。剑桥郡奥威尔地区一个约曼家庭三代人的教育史,可以加深我们对约曼阶层教育状况的认识。尼古拉斯·约翰逊被人们称为约曼,他死于1601年。长子托马斯,生于1570年,后来进入著名的格瑞法学院学习法律。托马斯的两个弟弟亦识文断字。托马斯从法学院毕业后,凭借良好的法学知识,成功地经营了一大块地产。他还因买了一套颇为新潮的服装而受到非议,可见很有个性。托马斯的儿子内威尔先是进入剑桥市的一所学校,1623年进入基督学院。托马斯本人1622年去世时,人们已经称呼他为“绅士”。托马斯把所有的书都留给了内威尔。内威尔把自己的长子送到赫特福德的一所文法学校读书,到1649年也进入基督学院。内威尔的四子约翰先是进入一所公学,再于1661年进入基督学院,后来还当上了沃灵顿的堂区主持人(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第179—180页。)。约曼不仅上学,还有人办学,约翰·林恩就是其中之一。林恩本人无子,“出于善心”,他用积攒下来的钱办了一所文法学校,聘请了一名教师兼办事员。该校纪律严明,实行淘汰制:林恩提出在一年岁末之时,如果学生不能在学习方面表现出应有的天资,应该退学(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第272—273页。)。

约曼的文化水平还反映在其藏书方面。根据约克郡彭尼斯顿地区一个约曼亚当·埃尔1646—1649年日记所述,他不仅为邻居代写书信、契约、请愿书等,还拥有一间私人图书室,供本地约曼免费借阅。亚当未说他究竟有多少藏书,但从其提及的一些书名,完全可以看出他本人和该地约曼的阅读品味:其中有9本书为宗教和半宗教性质,包括当时最畅销的福克斯的《殉道者》和各种布道书、宗教纪事等;有两本历史书:罗利的《世界史》和《欧洲状况》;其它有米切尔·多尔顿的《国家正义》,伊拉斯谟的《愚人颂》;有关占星术之类的书有3本。像亚当这样有藏书的约曼不在少数。在约曼的遗嘱中,提到最多的当属《圣经》。其它如《殉道者》和索尔兹伯里主教朱厄尔的《作品集》,以及乔叟的《坎特伯雷故事》、卡尔文的英文版《基督教要义》等,也是约曼阶层所喜爱的书籍(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第266—268页。)。由于他们有较好的基础教育,所以剑桥、牛津这样的高等学府都可以发现约曼的后代:1630年剑桥盖厄斯学院新生注册,25%的新生来自约曼、农场主、农夫、平民以及其他中产者。与此同时期的圣·约翰学院,在117名新生中,有24%的人也有同样的家庭背景(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第174页。)。1567—1622年牛津大学学生登记薄上也有类似记载(注:1567—1622年牛津大学学生登记薄上有这样的记载:贵族之子84人、骑士之子590人、乡绅之子902人、绅士之子3615人、平民之子6635人、教士之子985人、身份不详者785人。平民之子中约曼后代占有一定比例。见坎贝尔:《英国的约曼》,第271页。)。

资料表明,约曼阶层的识字率要远远高于其他农民阶层。下面是1700年以前剑桥郡威灵汉姆、奥威尔和米尔顿三个乡村地区遗嘱签名情况对照表(注:玛格丽特·斯普福德:《分化的共同体:16—17世纪英国村民》,第202页。):

三、英国乡村教育总体估计

最后,看一看工业化前英国乡村及全国识字率的总体情况。托马斯·莫尔(1478—1535)估计,16世纪早期,英国有50%—60%的人具备阅读能力;当代作家R.杜伯莱认为15世纪时,英国能阅读的人口占30%,到1530年达到40%左右;戴维·克雷西通过对1580—1639年伦敦东郊两个地区的研究,发现那里有48%的人能够读写;劳伦斯·斯通认为,1560—1640年是英国教育膨胀时期,出现了教育革命。按他的估计,到17世纪中叶,英国全国男性识字率平均为30%。斯通同时强调了各地的不平衡,如北方乡村地区识字率在15—20%之间,而伦敦周围六郡则高达40%。克雷西的研究显示,17世纪中叶,除伦敦和萨福克以外,没有一个郡的男性识字率超过38%或低于27%(注:以上估计数字,见罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第14、17、18、20页。)。

上述数字,托马斯·摩尔的估计显然偏高,其他均大体相近。综上所述,并考虑到城乡差异、时间变化,估计17世纪中叶英国民众识字率为30%的判断似乎不为过,甚至略显保守些。事实上,到一百年后的18世纪中叶工业革命开始时,英国民众的识字率一直呈上升趋势。根据1754年英国全境范围内进行的涉及274个堂区的结婚登记抽样资料,男性识字率为60%,女性为35%,平均为47.5%(注:罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第190页。令人感兴趣的是,20世纪60年代,美国经济学家鲍曼和安德森使用统计学的方法,对20世纪50年代许多发展中国家民众文化水平与经济增长的关系进行了横向对比研究,得出一个重要结论:除人均收入达到300美元外,识字率至少要达到30%以上,才有可能实现经济起飞。他们并没有谈到英国的工业革命,但所提到的识字率与本文估计的工业革命以前的17世纪中叶英国民众识字率大致吻合;而到工业革命开始启动的18世纪中叶,英国民众的识字率已经高于他们提到的数字。关于鲍曼和安德森的观点,见杨豫:《英国工业革命与民众文化水平》。)。到1770年,农村男子能读写的人也已经占50%(注:杨豫:《英国工业革命与民众文化水平》。)。这样高的识字率显然经历了一个积累的过程,非朝夕能至。

当然,在讨论工业化以前英国乡村教育状况时,有两个现象分别需要进一步说明。其一,在工业化以前,英国乡村人口的识字率并不平衡。如前述剑桥郡威灵汉姆等三个村庄遗嘱签名资料所示,来自农夫、雇工和茅舍农等普通农民阶层人口的识字率也仅有10%,显然是非常低的。到工业革命开始时,英国整个乡村人口的识字率已然有了很大的提高,其中的原因固然很多,不过,依笔者之见,这与一个特殊的农民阶层——约曼不无关系。如前所述,英国进入16世纪以后,一个突出的社会特征是约曼阶层的迅速崛起,凭借其雄厚的经济实力和众多的人数,他们很快成为一个介于贵族和普通农民之间的强有力的“中间等级”,同时成为整个农民阶层中接受教育比例最高,受教育程度也最高的群体。正是靠这一富有的约曼阶层的存在,才在很大程度上提高了普通农民阶层较低的识字率水平,进而在一定程度上影响了工业化以前英国乡村教育的整体面貌。其二是女性的识字率问题。作为与男性人口数量相近的社会群体,工业化以前她们的文化素质状况同样重要。根据1580—1640年诺福克和萨福克两郡女性遗嘱证人的抽样统计,女性差不多全是文盲,显然是最大的文盲群体。但这并不是说女性识字率之低是千篇一律的,城乡差别、地区差别,尤其是不同阶层之间的差别都很大。不过,女性识字率也在不断上升,而且较之男性更为明显。1580—1640年,男女双方识字率之比大约为8∶1;17世纪末,变为3∶1,到18世纪,双方差距进一步缩小。在汉诺威王朝(1714—1901)早期,有3/4(75%)的女性是文盲,但是到了乔治三世即位时(1760),则下降为2/3(6 6.6%)。到了1800年,会签名的男性比例稳定在60%,而女性则上升到45%(注:以上关于 女性识字率的统计和变化,均见罗斯玛丽·奥戴:《教育与社会:1500—1800》,第19 0页。)。

工业化以前英国乡村教育不断发展的结果,不仅使农民识字率有了较大的提高,文化水平和智力水平相应地得到了发展;尤其可贵的是,农民逐渐显示出新的精神风貌和品质。其先辈维兰所有的“愚昧、迷信、粗暴、残忍、鄙野和暴烈的一切特点”(注:P.布瓦松纳:《中世纪欧洲生活和劳动》,商务印书馆1985年版,第150页。),在他们的身上逐渐消褪;相反,增添了自信与优雅。在14世纪兴起的“农夫文学”里,农民开始以新的形象进入各种题材的文学作品,甚至成了作品中的主角。在乔叟(约1340—1400年)的笔下,农民既“富有”又“漂亮”,颇具绅士风采;朗格兰(1332?—1400年?)描述的农夫皮尔斯可以为朝圣的香客指引通向真理的道路;高厄(1330—1408年)作品里的农夫自信比学者或神职人员更能把自己的孩子培养成诗人(注:以上参见阿尼克斯特:《英国文学史纲》,人民文学出版社1980年版,“中世纪部分”。)。掌握了文化的农民,观念也在悄然发生着变化。他们有能力阅读《圣经》,相信自己可以不经神职人员而与上帝直接对话,可以建立自己的信仰。他们根据自己对《圣经》的理解,在餐桌上、酒馆里激烈地讨论和争辩《圣经》的内容,大胆地认为“布道者讲的完全是自己的杜撰和怪念头,因而根本不可信”(注:坎贝尔:《英国的约曼》,第290页。)。这种观念已经与旧日的秩序格格不入了。当工业化的车轮启动并滚滚向前时,农民凭其固有的勤劳、节俭的美德,加上拥有了一定的文化水准、拥有了新的精神风貌和观念而更富远见和创造力——总之拥有了新的精神力量,他们不仅有能力去迎接这样一个新的时代的到来,而且成为了推动这一新时代发展的积极力量。^