| 明清史 |

日本“江户锁国论”质疑

赵德宇

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2001年11期

【原文出处】《《南开学报》:哲社版》(津)2001年04期第49~56页

【作者简介】赵德宇(1954- ),男,天津市人,南开大学历史学院日本研究中心副研究员,博士,主要从事日本史研究。南开大学 日本研究中心,天津 300071

【关 键 词】“锁国”/禁教/禁书/兰学

中图分类号:K313.36 文献标识码:A 文章编号:1001-4667(2001)04-0049-08

“锁国”一词在日本江户时代(1603~1867)史中,是至关重要、且最为人所熟知的用语。《角川日本史辞典》“锁国”条目的释文为:“为确立、维持江户幕府的权力所采取的对外封锁政策。指1639年至伯理来航的215年间的对外孤立状态……通过1639年禁止葡萄牙船来航的锁国令,最终完成锁国。由此,除荷兰、中国、朝鲜之外,与外国的通交被禁止。”可见,锁国一词已成为闭关自守外交体制的代名词,进而形成了“近世(即江户时代)就是‘锁国’,‘锁国’等于近世”这样的逻辑关系。江户时代正值西方资本主义飞速发展的时期,在这样的历史时期锁住国门,拒绝西方先进文化的传入,就等于是拒绝进步。由此,“锁国体制”便成为日本史学界批判的对象。

近年来,笔者在进行江户时代日本吸收西方文化的兰学史研究中,对“江户锁国论”发生了怀疑。笔者以为,“江户锁国论”,为总体把握江户时代定下了先入为主的基调,阻碍了对江户时代的正确理解,以至于很难对江户时代做出恰如其分的客观评价。因此,有必要对“锁国”这个“常识性”的概念进行重新梳理、辨析,以求取符合历史事实的新的认识。围绕“锁国”,至少需理清以下几个问题,即“锁国”一词的由来及“江户锁国论”的演变过程;“锁国”的背景、目的和历史实态;“锁国”这个概念是否妥当。本文将从江户兰学史的角度对上述问题作一考察,并提出自己的观点,谬误之处,敬请指正。

“锁国论”流变

就现有史料来看,在实行“锁国”政策的当时,日本人从来没有认为自己的国家处于“锁国”状态,也没有“锁国”这个概念。换言之,“锁国”并不是当时的用语,而是后世学者们对江户时代的一个具有定性色彩的评价用语。1690年作为荷兰商馆医生的德国人肯贝尔(Kaempfer Engelbert,日文译音为ケンヘル,1651~1716)在日本客居两年,撰写了一部关于日本的著作《日本志》。该书第六章专论“锁国”问题,原题为《于日本帝国禁止本国人出海、外国人入国,并禁止这个国家与海外世界交流,乃是具有极其妥当之根据的论证》。1810年,著名兰学家志筑忠雄(1760~1806)将这一章译成日文,题名为《锁国论》。根据至今为止的研究成果,这是锁国一词在日本的首次出现。《锁国论》认为当时的日本是处于“完全的锁国状态”,不过,肯贝尔对“锁国”基本上是持褒扬态度的。他认为:“与世界上其它国民相比,日本国民在礼节、道义、技术以及幽雅的举止等方面是优秀的。在繁昌的国内商业、富裕的生活必需品、和平的社会环境等方面,都是令西方人羡慕的。江户时代是日本历史上最美好的时代,而这种理想国的形成要归功于锁国。”[1](p.466)

志筑忠雄翻译的《锁国论》在当时没用正式出版,虽有抄本流传(注:据笔者所知有:松平定信批注本(松平氏家藏)、色河三中旧藏本(静嘉堂文库藏)、盐田氏旧藏本(静嘉堂文库藏)、芳野金陵氏批注本(芳野氏家藏)等。),但“锁国”这个概念尚未得到日本社会的认可。直到19世纪30年代以后,在兰学家和部分知识层中,才开始使用“锁国”这个概念。兰学家高野长英就曾经提到,“自当御代(江户时代)之始,于蛮国交易,仅限于阿兰陀(荷兰),乃锁国之政道”[2](《戊戌梦物语》)。随着时代的发展,直到1853年美国海军准将伯理率舰队来叩关,“开国”遂成为日本有志之士关注的重要政治课题。而作为与“开国”相对的“锁国”一词便成为批判江户幕府传统对外方针时被广泛使用的概念,而且明确地把幕府的对外体制称为“锁国体制”。这一时期“锁国”的内涵已经不再是《锁国论》所描绘的田园式的“理想国”,而是被涂上了贬义的灰色。明治维新以后,尤其是文明开化时代,“锁国”更被赋予了抵制西方文化的含义。明治维新后,日本在对外扩张中面临着西方列强强大的竞争对手,又有人把造成这种局面的原因归咎于江户时代的“锁国体制”。德富苏峰站在日本国家主义的立场上认为:“宽永锁国”乃“千秋之遗憾”,“日本从锁国之梦中醒来,欲实践开国进取之国策而睁眼看世界之际,所有的空地都竖起了约定的标牌,以至于再无插足之余地。此时慷慨长叹,为时晚矣。”[3](pp.5~6)在德富苏峰看来,由于日本长期“锁国”,帝国主义各国业已在全世界划定了势力范围,日本已经无利可图了。

二次世界大战以后,和辻哲郎于1950年发表《锁国——日本的悲剧》一书,对“锁国”作了严厉的批判,认为“锁国”延缓了日本近代化的进程,成为日本历史停滞的原因。和辻哲郎提出:“近世初期新科学发展(指哥白尼以来欧洲的科学革命,笔者注)以来,欧美人花费三百年的岁月,使科学的精神浸透到生活的各个角落。而日本民族在这发展的期间,锁住国门,其后的250年间,通过国家权力遮断了上述近世精神的影响。”[4](p.14)从而使“缺少科学精神、蔑视合理的思维、偏狭狂信的人们将日本民族导入了现在的悲剧(指战败初期的日本——笔者注)”[4](p.13)。

这种“锁国否定论”在战败初期的日本民族心理当中,几乎成为一种定论,并被编入教科书,以至于散布到日本社会,成为一般人的普遍认识。由此,诸如“锁国体制”、“锁国状态”、“锁国时代”、“锁国根性”、“锁国文化”等概念便成为人们谈及江户时代时经常使用的习惯用语。

当然也有“锁国肯定论”的观点存在,尤其是随着战后日本经济的高度发展,日本人逐渐舍弃了上述以欧洲人为榜样的自卑心理,出现文化寻根的意识,日本史学界也开始对“锁国”给予重新评价。认为“锁国”政策维护了日本的统一和安定,割断了日本与外国的联系,对于武器装备落后的日本来说,避免了沦为殖民地的危险,因此为日本发展本土文化,创造日本式的近代化道路打下了基础,从而将江户时代的“锁国”视为战后“日本奇迹”的原点。

综观上述关于“锁国”得失的议论,无论是肯定论者还是否定论者,都是在承认“江户锁国”的基础之上展开的,而没有对“锁国”一词的提法是否妥当这个最根本性的问题提出疑问。近年来终于有日本学者提出:“‘锁国’一词给了我们太多的误解。一提到‘锁国’就被理解为日本远离地球的世界,完全处于闭锁的孤立状态。然而这完全是误解。”[5](p.41)这种观察问题的角度才真正切入了问题的要害。在这一派学者中,荒野泰典的观点颇具代表性。他在《近世日本与东亚》一书中对将(日本)近世外交关系称作“锁国”的提法“持批判态度”。荒野提出了两点理由:第一,“锁国”一词在明治维新以后才开始流行,并在脱亚入欧的社会风潮中,被赋予了一种国家闭锁的印象,从而脱离了历史事实。将这种意义上的“锁国”一词当作分析工具的历史概念是不合适的。第二,“锁国”没有正确地反映近世对外关系的实态:首先,“锁国”一词被看作是自给自足社会的同义语,而近世并非自给自足的自然经济;其次,近世国家充分地保持着与周边诸国和各民族的关系,而“锁国”的提法完全无视这种对外关系。有鉴于此,荒野泰典认为,应该参照中国明清时代的对外关系体制,以“海禁”和“华夷秩序”(日本型华夷秩序)概念来替代传统的“锁国”概念。而“海禁”相当于现代的出入国管理体制,与“锁国”的目的完全不同。(注:参阅荒野泰典:《近世日本与东亚》序,东京大学出版会1999年。该书第一部之第一、二章有详细论述。)

荒野泰典的论述虽然尚不全面,但对“锁国”概念的质疑,无疑是为“锁国论争”开辟了一条新路。然而,由于“锁国论”在日本学界以及整个社会的影响已经根深蒂固,因而对“锁国”的质疑至今尚未能扭转人们心目中“江户锁国”的印象。

“锁国”的背景

要了解“锁国”的成因,需扼要回顾一下16世纪中叶以来,天主教在日本的传播和传教士与日本统治者的关系。自1549年以葡萄牙政府为后援的天主教耶稣会传教士到日本后,日本人对天主教趋之若鹜,一般估算,信徒最多时达75万人[6](p.149)。当时日本的统治阶级对天主教的态度始终是矛盾的,他们一方面对天主教在日本的急速传播抱有很深的疑虑,另一方面,又渴望得到与葡萄牙人通商的贸易利益。传教士们也看穿了他们的这种意向,采取了“商教一体”策略,即以贸易为诱饵来促进传教活动。这种“商贸一体”体制始终困扰着日本的统治阶级。在日耶稣会经过几十年的经营,至1583年已拥有教堂近200所[7](p.285)。而且天主教会以天主信仰为纽带,使信徒们结成“组”或“讲”(注:组:为在日常生活中相互扶助而于一定的范围内结成的社会单位。起初以血缘家族为中心,后逐渐发展为以地缘为中心,在城市也有以行业为纽带而形成的“组”。讲:起源于佛教寺院学僧们讲读经文,由尊崇共同佛教法义者集结在一起而形成的组织。在农村,以地方传统民俗信仰为轴组成“讲”,在经济上于钱财、劳动方面相互协作。此外,还有以共同职业、共同爱好而形成的“讲”。)。这两种组织虽不尽相同,但都颇具凝聚力。耶稣会还占有大名们奉献的领地,尤其是大村氏奉献给教会的长崎,开港之初人口不过二三百户,之后每年有数千人入教,“到1575年教徒达到18000~20000人,并有50余名佛教僧侣入教”[8](pp.43~44)。长崎不但是天主教传教的据点,同时还吸引聚集了日本各地的商人,逐渐发展成为与外贸相联系的商业城市。教会还得到了长崎的行政、司法权和收取来港船只停泊费的权益,而且与许多大名往来密切。长崎的“外国领主”俨然形成一股独立于丰臣秀吉统治体制之外的不可忽视的社会势力。由此促发了丰臣秀吉1587年的禁教令。但是由于对葡萄牙人的贸易需求,实际上禁教令没有认真执行,即使在1596年发生的“圣·菲利浦号事件”(注:圣·菲利浦号系西班牙商船,因遇风浪漂流到日本。据耶稣会士克拉西《日本西教史》记载,当时船长在与丰臣秀吉部下增田长盛交谈时,于地图上指示出西班牙拥有的广大领土。当问及如何得到这些领土时,船长失言,答曰:先派传教士使其国民成为天主教徒,然后派遣军队与信徒里应外合,征服该国。参阅沼田次郎编:《日本与西洋》,平凡社1917年,第84-85页。)引发的“二十六圣人殉教事件”(注:1596年丰臣秀吉下令逮捕26名外国传教士和日本信徒,并施酷刑强迫其弃教,26人中竟无一弃教者,最终全员被处以磔刑。这次殉教曾在世界上引起了极大的振动,并出现了诸多有关这次殉教的书籍。)时,仍然没有放弃与葡萄牙人的贸易关系。

德川家康取代丰臣秀吉的统治地位后,为得到贸易利益曾一度放松了对天主教的限制。然而好景不长,1612年德川幕府首次发出了严厉的禁教令,下令驱逐所有在日传教士、关闭各地教堂。这同样与当时的内外形势密切相关。首先是在1609年德川幕府与荷兰建立了通交关系,并在平户设立了荷兰商馆。荷兰人的目的在于通商,与宗教传播毫无瓜葛,幕府终于觅到了理想的贸易伙伴。德川家康随即将随身翻译、耶稣会士罗德里格斯驱逐出境,而重用英籍荷兰船长阿达姆斯(日本名三浦按针),从而坚定了剪除天主教的决心。其次,在此期间德川幕府先后颁布了武家诸法度、禁中公家诸法度、寺院诸法度等,这是推进政治、思想统治的德川“祖法”的确立时期。而这时在日天主教会已经发展到75万人,天主教大名有61人[9](p.122),而且渗透到德川家康的近侧。天主教是独尊天主的一神教,严格要求信徒绝对信奉天主,而不得崇拜其它偶像。以至于有信奉天主教的武士提出:“若不严守对最高主君基督的忠诚,何谈对世间主君的忠诚呢?”[10](p.581)尤其使统治者不能容忍的是天主教宣传的上帝面前人人平等的思想,这对等级社会来说,无疑是致使打击。这样天主教再次成为幕府的打击对象。不过,这时仍然没有禁止葡萄牙商船来日本。

最终促使幕府彻底驱逐葡萄牙人的直接原因是1639年爆发的岛原天草天主教大起义。起义军公开对抗禁教令,悬挂天主圣象和绘有十字架的战旗,宣布“世界末日”已经到来,救世主将立即出现来惩罚恶人。起义军迅即发展到37000人,演成日本历史上空前绝后的天主教大起义。起义军以宗教的形式曲折地表现了阶级对立的实质,并表明了要超越传教士们以殉教来非暴力地表明自己虔信天主的限界,而公开采用武力对抗的形式。这种宗教的世俗性升华深深刺激了幕府,幕府终于采取了根绝天主教的非常措施,于1639明确规定:“禁止葡萄牙船来航,违者,破其船、斩其员。”[11](p.379)然而,这并不意味着切断了日本与海外的联系。

“锁国”的实态

1、“锁国”目标 幕府于宽永十年(1633)、十一、十二、十三、十六年发布了五次涉外禁令(注:笔者没有使用“锁国令”,因为人们经常说的“锁国令”一词,实际上作为幕府政令的名称,根本就不曾存在过。)。其主要内容有三点,即(1)禁止日本人出入国门、(2)取缔天主教、(3)禁止葡萄牙人来日本[11](pp.375~379)。禁令的最终目标是取缔天主教(这可以与上述禁教历程相印证),(1)、(3)两项是严厉禁教政策的补充。关于(1)据《平户荷兰商馆日记—1635年9月8日》所载,即发生了两起回国日本人匿藏十字架的事件,而(1)的禁令正是要彻底切断日本人与天主教的联系。至于拒绝葡萄牙船只进入日本,同样是彻底铲除天主教的重要措施。当时葡萄牙从罗马教廷那里得到了天主教在日本传教的护教权,其中包括传教区的设置,向教皇指名推荐教区主教等权力,同时也承担着对传教区传教士给予经济援助、全力支援传教活动等项义务。1581年以后这种支持被制度化,葡萄牙国王每年向在日传教机构支付2000杜卡特(dudat,当时在欧洲许多国家发行的金币)的传教经费。以1579年为例,在日天主教会的开支约为6000杜卡特[9](p.77),即在日传教士经费支出的1/3是由葡萄牙提供的。此外传教士大都是由葡萄牙船送往日本的,传教士的信件也由葡萄牙商船传递。可以说,如果没有葡萄牙人的支持,传教士是不可能取得前述传教成果的。另一方面,为回报葡萄牙人的援助,传教士们充当了日葡贸易忠实的中介人,前述的“商教一体”体制即由此而生。可见,葡萄牙人与在日传教士是拉不开扯不断的关系。因此,对幕府来说,要彻底剪灭天主教,势必要驱除与传教士“狼狈为奸”的葡萄牙人。

至于德川幕府“割断了除荷兰、中国、朝鲜之外的与外部世界的所有交往”的表述,也是极为不准确的。日本仅与上述三国通交只是当时日本与外部世界交往的实际状况,而非幕府的规定。事实上“锁国”之初,除葡萄牙之外,并没有任何证据说明幕府拒绝与海外世界的交往。历史事实是,当时英国由于其东印度公司成立不久,经营不利,又缺乏在远东的贸易基地,无力与荷兰人竞争,因而于1623年自动关闭在平户的商馆,撤离日本。换言之,在西方国家中除荷兰之外,并没有哪一个国家前来要求与日本通交。而幕府不但不拒绝对外通商,而且还要将通商利益纳入幕府的“国库”。作为具体的实施手段,幕府于1635年把对荷兰和中国的贸易限制在长崎一港,彻底垄断了对外贸易。但是,这种对外贸易统制并不等于缩小海外贸易,而是将以前大名的“私”贸易改为由幕府统制的“公”贸易,由受命幕府的特权商人制定收购价格。正是这种国家垄断贸易防止了日本商人之间的自相残杀式的竞争,使日本在对外贸易中占居了有利的主动地位。表1可清楚地证明这一点。

表1 1642年9月日荷生丝交易价格谈判表[12](pp.183~185)

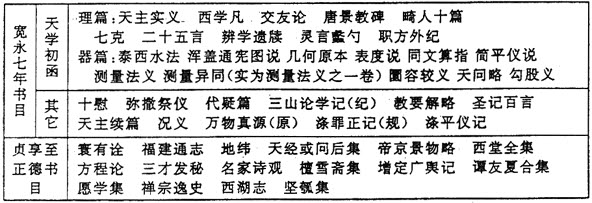

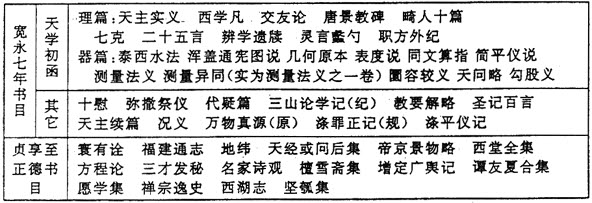

2、禁书实情 德川幕府的禁书政策也经常被列为“锁国体制”下抵制西洋文化的重要内容,其实这也是一种误解。实际上宽永七年(1630年)禁书政策的对象只是明末李之藻汇编的天主教丛书《天学初函》和其它与天主教有关的汉译西书,总计32种。其后贞享二年(1685年)因中国商船将在华耶稣会士傅凡际所著《寰有诠》携入日本,禁书书目有所增加,至正德二年(1712年)又有16种书籍因出现利玛窦、天主堂等字样而遭禁。宽永、贞享至正德的禁书书目即是江户幕府对外禁书政策的全部内容。通观禁书书目48种(见表2),实际上只是针对与天主教有关的极小范围内的书籍。至于表2所列器篇书目,是因为它们被收入作为天主教丛书的《天学初函》。实际上上述器篇书籍还分别被收入当时中国的各种丛书,而这些丛书是不在禁书之列的。因而在1720年德川吉宗禁书缓和政策之前,器篇书籍已经随各种丛书流入日本。例如《浑盖通宪图说》、《简平仪记》、《圆容较义》等书,随《守山阁丛书》流入;《几何原本》、《测量法义》、《同文算指》、《勾股义》等,随《海山仙馆丛书》流入;《天问略》随《艺海珠尘》流入[14](p.238)。此外,也有如《职方外纪》、《几何原本》被准许输入的事例。由此也可窥见,禁书的目标仅在于与天主教直接有关的书籍,事实上,输入日本的汉译西书,通过检查只要被认可没有与天主教有关的内容,即可自由买卖[13](pp.8~9)。而且1720年通过德川吉宗的禁书缓和政策,解禁书目共有19种,包括贞享禁令以前所列12种和贞享禁令以后的7种。其中有《天学初函》器篇中的《圆容较义》、《浑盖通宪图说》、《测量法义》、《测量异同》、《简平仪记》、《勾股义》、《几何原本》、《同文算指》、《泰西水法》和理篇中的《职方外纪》(讲述世界地理)、《交友论》[14](p.209)。与表2相对照,可以看出,除《表度说》、《天问略》之外,《天学初函》器篇全部正式解禁。此后包括《天学初函》在内的汉译西书,尤其是有关科学技术的书籍不断流入日本。据海老泽有道编制的《天主教关系汉籍江户时代流布本所在目录》统计,整个江户时代有170余种汉译西书流入日本,其中不少科学类书籍是在1720年以前输入日本的[15](pp.310~317)。不惟如此,在宽永禁书令至1720年之间,公开出版的介绍海外地志书籍、地图近38种,书籍如西川如见著《华夷通商考》(1695年)、《增补华夷通商考》(1708年),新井白石著《采览异言》(1713年)、《西洋纪闻》(1715年),地图如《万国总图》(1645年)、《万国总界图》(1708年)、《世界万国地球图》(1708年)等,都是在这期间出版的[16](pp.461~463)。而这些书籍、地图的主要基础资料多来自在华耶稣会士所著之汉译西书和利玛窦的《坤舆万国全图》等。此外就在严厉禁教时期的1650年公开出版了归化日本的原耶稣会士泽野忠庵(Christovao Ferreira)翻译的西方天文学著作《乾坤辩说》,1696年泽野忠庵的《南蛮流外科秘传书》也被改名为《阿兰陀外科指南》而公开出版(注:“南蛮”一词当时专指葡萄牙和天主教,“阿兰陀”即荷兰。)。

表2 德川幕府禁书目录

由上述可以得知,禁书的范围是极其有限的,其目的并不是要禁止所有外来文化的流入,而是旨在阻断天主教思想流入。简而言之,禁书的目的同样在于禁教。

3、兰学——“锁国”的反证 兰学是日本江户时代中期在日本知识阶层中以荷兰语为媒介,研究、摄取西方近代学术的学问。它以研究西方近代科学为开端,逐渐扩展到研究西方社会思想等领域,成为江户时代日本人了解外部世界的中介。对此,在一般日本通史中均有叙述。然而,在这些通史中却无视作为“锁国”反证的兰学的存在,仍将近世日本称为“锁国时代”。迄今为止,对于这种显而易见的矛盾并没有引起日本史学界的重视。

纵观江户时代,幕府始终没有忘记了解海外各国尤其是欧洲的动态,作为获取这些信息的载体,是幕府要求荷兰商馆每年提供一次的《荷兰风说书》。在禁教之初,为配合禁教政策,幕府要求凡新任荷兰商馆长和来长崎的荷兰商船,必须以书面形式向幕府提供有关西班牙和葡萄牙两国情况,并形成惯例。后来,随着国际形势发生变化,《风说书》的记述范围逐渐扩充,大致由欧洲、印度和中国三个部分组成。其内容包括荷兰东印度总督的交替情况、来日本的荷兰船只在途中是否遇到过其它国家的船只、荷兰本国及其欧洲各国的动态、这三个地区的重大新闻、关于日本漂流民的情况等等。另有《别段风说书》,专门较详细地介绍国际重大事件。“风说书”制度自1641年开始,一直延续到1859年。除因拿破仑战争等特殊事件的影响致使荷兰商船没能来日本之外,现存有184个年份的《荷兰风说书》(注:现有日兰学会、法政兰学研究会编:《荷兰风说书集成》上下卷,吉川弘文馆1977年出版。)。诸如1649年英国国会处死斯图亚特王朝詹姆士一世、1654年英荷媾和条约、1665年第2次英荷战争、1703年英荷联合舰队与法西联合舰队的对抗、1787年的俄土战争、1789年法国大革命、1812年拿破仑远征俄国、1814年维也纳会议、1839~1842年鸦片战争等主要重大历史事件,在《荷兰风说书》中都有记录。尤其是进入18世纪以后直到幕末,《荷兰风说书》及时地反映了欧洲各国在日本周围活动的情况。

《荷兰风说书》是江户幕府关注海外、了解世界的重要途径。如新井白石著《西洋纪闻》中,较详细地记述了1701~1714年发生的西班牙王位继承战争的情况,其素材即取自《荷兰风说书》。不惟上述,《荷兰风说书》还通过各种渠道流入民间,为兰学家们提供了大量的海外情报,促进了兰学的发展。其中以兰学家渡边 山所藏的分量最大,包括1666~1826年间的《荷兰风说书》的全部内容。

山所藏的分量最大,包括1666~1826年间的《荷兰风说书》的全部内容。

更值得注意的是,荷兰商馆不仅提供了《荷兰风说书》,而且通过荷兰商馆这个窗口,幕府和民间兰学家购入了大量荷兰语书籍。其学科种类涉及天文、地理、医学、物理、化学、植物学等自然科学和一些人文科学领域。此外,兰学家们还可以利用荷兰商馆人员到江户参见将军的机会,直接就有关西方科学、西方事物询问荷兰人。上述种种渠道为兰学的兴盛奠定了稳固的信息资料基础。

荷兰人带给日本人的是西方科学革命以后的近代科学,即伽利略、牛顿的科学体系。在江户时代西方近代科学中的主干学科,象天文、医学、物理、化学、植物学以及世界地理学的主要成果基本上都传入日本。有日本学者在论及兰学以前的日本科学时认为:“近世以前,在日本文化中科学思想是极其稀薄而贫困的”[17](序言),“日本古来几乎没有称得上科学的东西,是兰学使日本人开始接触科学”[18](p.161)。兰学研究不仅使日本人及时地吸收了西方科学革命的新成果,而且接触到西方近代理性的人文思想,同时了解了世界发展大势。在当时的兰学家中出现了诸多思想家,其中颇具代表性的有:通过融汇西方科学升华为具有近代自然科学知识和唯物主义思想的学者山片蟠桃(1746~1821);从潜心研究西方天文地理学起步发展到批判江户时代严格的等级制度,提出社会平等思想的司马江汉(1738~1818);接受西方重商主义思想,进而主张日本全方位开展对外贸易的经世家本多利明(1744~1821);依照西方社会原理变革日本社会,进而主动迎接西方挑战的社会思想家渡边 山(1793~1841)等[19](pp.462~489)。

山(1793~1841)等[19](pp.462~489)。

在幕末维新时期,兰学为变革中的日本社会输送了大批各方面的人材。仅以伊东玄朴(1800~1871)和绪方洪庵(1810~1863)分别开设的象先堂和适适斋为例,据各自塾生名簿所记,前者有塾生403名,后者则为636名,而且这些塾生遍布现今日本47个行政区划中的46个都、道、府、县[20](注:原始名簿象先堂塾生为406人,适塾为637人,其中分别重复记载3人和1人。)。两大学塾培养出诸多掌握西方近代科学和启蒙思想的社会实践家。其中象先堂出身的有日本法学创始人津田真道、明治政府外务卿寺岛宗则、日本海军创始人之一的肥田滨五郎等。适适斋则造就了日本陆军创始人大村益次郎、陆军近代化指导者大鸟圭介、日本启蒙之父福泽谕吉等。据日本学者不完全统计,到明治维新前,有34所兰学塾培养了9000余名塾生[21](pp.70~71)。如果再加上诸藩校所设的洋学科及幕府洋学机构培养出来的学生,接受洋学教育的人数绝不会少于10000人。在幕末维新时期,众多的兰学人材担当了社会变革期的中坚力量。再从兰学成果看,仅自延享。(1744~1747)年间至1852年译述兰书即达480部,参加翻译的人数115人[22](pp.446~481)(注:该目录编辑者在例言中称:“此编专为辑录西洋医书之译述,然于天文、地理、历算、舍密(化学)、本草之著书亦并载之。”可见,该目录是以搜集医学译述书籍为主,而对其它部类虽有兼顾,但所列不多。诸如当时著名兰学家山片蟠桃、本多利明、渡边 山等人的译述书籍皆未收录。再如,虽然收录了著名兰学家司马江汉的著书,但如《和兰通舶》、《天地理谭》等著书皆未收录,而兰学泰斗大槻玄泽译述书籍达百余种,该目录仅收录25种。因之,该目录远远不能反映江户兰学成果之概貌。今录于此,仅聊为参考。该书目所列译述者为117项,其中彰考馆不是个人署名,楢林宗建楢和林至心院两项实为同一人,因而个人译述者为115人。该目录所列书目共488项,其中有8项重复,实际译述书籍为480种。)。另据统计,1645~1873年日本人关于世界地理(包括地图)和历史的译著总计为450种。而其中至1853年开国为止达338种[16](pp.463~476)。上述数字在当时欧美以外的国家中是足以令人惊异的。兰学的发展已经铸就了一个以兰学为专门职业的庞大的社会集团。明治维新初期大规模吸收西方文化的运动绝非日本民族一时的心血来潮,明治政府“求知识于世界”的口号正是“锁国”期间兰学百余年积累、发展的自然结果。

山等人的译述书籍皆未收录。再如,虽然收录了著名兰学家司马江汉的著书,但如《和兰通舶》、《天地理谭》等著书皆未收录,而兰学泰斗大槻玄泽译述书籍达百余种,该目录仅收录25种。因之,该目录远远不能反映江户兰学成果之概貌。今录于此,仅聊为参考。该书目所列译述者为117项,其中彰考馆不是个人署名,楢林宗建楢和林至心院两项实为同一人,因而个人译述者为115人。该目录所列书目共488项,其中有8项重复,实际译述书籍为480种。)。另据统计,1645~1873年日本人关于世界地理(包括地图)和历史的译著总计为450种。而其中至1853年开国为止达338种[16](pp.463~476)。上述数字在当时欧美以外的国家中是足以令人惊异的。兰学的发展已经铸就了一个以兰学为专门职业的庞大的社会集团。明治维新初期大规模吸收西方文化的运动绝非日本民族一时的心血来潮,明治政府“求知识于世界”的口号正是“锁国”期间兰学百余年积累、发展的自然结果。

简短的结论

通过上述对“锁国时代”诸问题的辨析,笔者以为,江户幕府“锁国”的目的在于驱逐天主教,以消除对幕府体制的威胁,而不是要割断与所有西方人的一切往来。“锁国”是幕府与西方国家交往的一种策略。一方面,铲除了来自天主教的威胁,垄断了对外贸易,割断了大名通过对外贸易而增加经济实力的途径。另一方面,可以根据自己的需求选取西方的文化和信息。可以说幕府完全达到了预期目的。统观同时代非西方国家的历史,不难发现,如日本江户时代这样制度化、规模化、且主动注视西方发展进程并有选择地吸收西方文化的例子,可谓绝无仅有。因此,驱除葡萄牙人与其说是“锁国”,不如说是对外来文化的一种选择,而且从了解世界发展趋势的角度看,是一次历史的进步。很明显禁教并不等于锁国,之所以后世学者有“锁国是非”的议论,是因为自肯贝尔开始就已经偏离了历史的真实。通观整个世界历史,为了自己国家的利益而采取自我保护政策的事例俯拾皆是,尤其是宗教对立和国家之间的断交更是司空见惯的事情,将此视为“锁国体制”,是不准确、不适当的。换言之,“江户锁国论”在内涵和外延上均不符合历史事实。有鉴于此,笔者以为用“禁教体制”替代“江户锁国论”,才能客观地还原历史的真实。

收稿日期:2001-01-03

【专 题 号】K5

【复印期号】2001年11期

【原文出处】《《南开学报》:哲社版》(津)2001年04期第49~56页

【作者简介】赵德宇(1954- ),男,天津市人,南开大学历史学院日本研究中心副研究员,博士,主要从事日本史研究。南开大学 日本研究中心,天津 300071

| 【内容提要】 | “江户锁国论”在日本史学界流传已久,然而这种表述并不符合历史事实。江户幕府“锁国”的目标仅仅在于铲除危害其统治的天主教信仰。关于德川幕府的禁书政策是“锁国体制”下全面抵制西洋文化的重要一环的说法也是一种误解。历史事实是,在江户时代,除与天主教有关的汉译西书48种之外,有关西方的书籍大量流入日本,从而促发了日本人学习西方近代科学和社会思想的兰学运动。江户时代,除抵制天主教之外,不但没有割断与世界的联系,而且吸收了大量的西方近代文化。“江户锁国论”的传统认识影响了人们对江户时代整体评价的客观性。 |

“锁国”一词在日本江户时代(1603~1867)史中,是至关重要、且最为人所熟知的用语。《角川日本史辞典》“锁国”条目的释文为:“为确立、维持江户幕府的权力所采取的对外封锁政策。指1639年至伯理来航的215年间的对外孤立状态……通过1639年禁止葡萄牙船来航的锁国令,最终完成锁国。由此,除荷兰、中国、朝鲜之外,与外国的通交被禁止。”可见,锁国一词已成为闭关自守外交体制的代名词,进而形成了“近世(即江户时代)就是‘锁国’,‘锁国’等于近世”这样的逻辑关系。江户时代正值西方资本主义飞速发展的时期,在这样的历史时期锁住国门,拒绝西方先进文化的传入,就等于是拒绝进步。由此,“锁国体制”便成为日本史学界批判的对象。

近年来,笔者在进行江户时代日本吸收西方文化的兰学史研究中,对“江户锁国论”发生了怀疑。笔者以为,“江户锁国论”,为总体把握江户时代定下了先入为主的基调,阻碍了对江户时代的正确理解,以至于很难对江户时代做出恰如其分的客观评价。因此,有必要对“锁国”这个“常识性”的概念进行重新梳理、辨析,以求取符合历史事实的新的认识。围绕“锁国”,至少需理清以下几个问题,即“锁国”一词的由来及“江户锁国论”的演变过程;“锁国”的背景、目的和历史实态;“锁国”这个概念是否妥当。本文将从江户兰学史的角度对上述问题作一考察,并提出自己的观点,谬误之处,敬请指正。

“锁国论”流变

就现有史料来看,在实行“锁国”政策的当时,日本人从来没有认为自己的国家处于“锁国”状态,也没有“锁国”这个概念。换言之,“锁国”并不是当时的用语,而是后世学者们对江户时代的一个具有定性色彩的评价用语。1690年作为荷兰商馆医生的德国人肯贝尔(Kaempfer Engelbert,日文译音为ケンヘル,1651~1716)在日本客居两年,撰写了一部关于日本的著作《日本志》。该书第六章专论“锁国”问题,原题为《于日本帝国禁止本国人出海、外国人入国,并禁止这个国家与海外世界交流,乃是具有极其妥当之根据的论证》。1810年,著名兰学家志筑忠雄(1760~1806)将这一章译成日文,题名为《锁国论》。根据至今为止的研究成果,这是锁国一词在日本的首次出现。《锁国论》认为当时的日本是处于“完全的锁国状态”,不过,肯贝尔对“锁国”基本上是持褒扬态度的。他认为:“与世界上其它国民相比,日本国民在礼节、道义、技术以及幽雅的举止等方面是优秀的。在繁昌的国内商业、富裕的生活必需品、和平的社会环境等方面,都是令西方人羡慕的。江户时代是日本历史上最美好的时代,而这种理想国的形成要归功于锁国。”[1](p.466)

志筑忠雄翻译的《锁国论》在当时没用正式出版,虽有抄本流传(注:据笔者所知有:松平定信批注本(松平氏家藏)、色河三中旧藏本(静嘉堂文库藏)、盐田氏旧藏本(静嘉堂文库藏)、芳野金陵氏批注本(芳野氏家藏)等。),但“锁国”这个概念尚未得到日本社会的认可。直到19世纪30年代以后,在兰学家和部分知识层中,才开始使用“锁国”这个概念。兰学家高野长英就曾经提到,“自当御代(江户时代)之始,于蛮国交易,仅限于阿兰陀(荷兰),乃锁国之政道”[2](《戊戌梦物语》)。随着时代的发展,直到1853年美国海军准将伯理率舰队来叩关,“开国”遂成为日本有志之士关注的重要政治课题。而作为与“开国”相对的“锁国”一词便成为批判江户幕府传统对外方针时被广泛使用的概念,而且明确地把幕府的对外体制称为“锁国体制”。这一时期“锁国”的内涵已经不再是《锁国论》所描绘的田园式的“理想国”,而是被涂上了贬义的灰色。明治维新以后,尤其是文明开化时代,“锁国”更被赋予了抵制西方文化的含义。明治维新后,日本在对外扩张中面临着西方列强强大的竞争对手,又有人把造成这种局面的原因归咎于江户时代的“锁国体制”。德富苏峰站在日本国家主义的立场上认为:“宽永锁国”乃“千秋之遗憾”,“日本从锁国之梦中醒来,欲实践开国进取之国策而睁眼看世界之际,所有的空地都竖起了约定的标牌,以至于再无插足之余地。此时慷慨长叹,为时晚矣。”[3](pp.5~6)在德富苏峰看来,由于日本长期“锁国”,帝国主义各国业已在全世界划定了势力范围,日本已经无利可图了。

二次世界大战以后,和辻哲郎于1950年发表《锁国——日本的悲剧》一书,对“锁国”作了严厉的批判,认为“锁国”延缓了日本近代化的进程,成为日本历史停滞的原因。和辻哲郎提出:“近世初期新科学发展(指哥白尼以来欧洲的科学革命,笔者注)以来,欧美人花费三百年的岁月,使科学的精神浸透到生活的各个角落。而日本民族在这发展的期间,锁住国门,其后的250年间,通过国家权力遮断了上述近世精神的影响。”[4](p.14)从而使“缺少科学精神、蔑视合理的思维、偏狭狂信的人们将日本民族导入了现在的悲剧(指战败初期的日本——笔者注)”[4](p.13)。

这种“锁国否定论”在战败初期的日本民族心理当中,几乎成为一种定论,并被编入教科书,以至于散布到日本社会,成为一般人的普遍认识。由此,诸如“锁国体制”、“锁国状态”、“锁国时代”、“锁国根性”、“锁国文化”等概念便成为人们谈及江户时代时经常使用的习惯用语。

当然也有“锁国肯定论”的观点存在,尤其是随着战后日本经济的高度发展,日本人逐渐舍弃了上述以欧洲人为榜样的自卑心理,出现文化寻根的意识,日本史学界也开始对“锁国”给予重新评价。认为“锁国”政策维护了日本的统一和安定,割断了日本与外国的联系,对于武器装备落后的日本来说,避免了沦为殖民地的危险,因此为日本发展本土文化,创造日本式的近代化道路打下了基础,从而将江户时代的“锁国”视为战后“日本奇迹”的原点。

综观上述关于“锁国”得失的议论,无论是肯定论者还是否定论者,都是在承认“江户锁国”的基础之上展开的,而没有对“锁国”一词的提法是否妥当这个最根本性的问题提出疑问。近年来终于有日本学者提出:“‘锁国’一词给了我们太多的误解。一提到‘锁国’就被理解为日本远离地球的世界,完全处于闭锁的孤立状态。然而这完全是误解。”[5](p.41)这种观察问题的角度才真正切入了问题的要害。在这一派学者中,荒野泰典的观点颇具代表性。他在《近世日本与东亚》一书中对将(日本)近世外交关系称作“锁国”的提法“持批判态度”。荒野提出了两点理由:第一,“锁国”一词在明治维新以后才开始流行,并在脱亚入欧的社会风潮中,被赋予了一种国家闭锁的印象,从而脱离了历史事实。将这种意义上的“锁国”一词当作分析工具的历史概念是不合适的。第二,“锁国”没有正确地反映近世对外关系的实态:首先,“锁国”一词被看作是自给自足社会的同义语,而近世并非自给自足的自然经济;其次,近世国家充分地保持着与周边诸国和各民族的关系,而“锁国”的提法完全无视这种对外关系。有鉴于此,荒野泰典认为,应该参照中国明清时代的对外关系体制,以“海禁”和“华夷秩序”(日本型华夷秩序)概念来替代传统的“锁国”概念。而“海禁”相当于现代的出入国管理体制,与“锁国”的目的完全不同。(注:参阅荒野泰典:《近世日本与东亚》序,东京大学出版会1999年。该书第一部之第一、二章有详细论述。)

荒野泰典的论述虽然尚不全面,但对“锁国”概念的质疑,无疑是为“锁国论争”开辟了一条新路。然而,由于“锁国论”在日本学界以及整个社会的影响已经根深蒂固,因而对“锁国”的质疑至今尚未能扭转人们心目中“江户锁国”的印象。

“锁国”的背景

要了解“锁国”的成因,需扼要回顾一下16世纪中叶以来,天主教在日本的传播和传教士与日本统治者的关系。自1549年以葡萄牙政府为后援的天主教耶稣会传教士到日本后,日本人对天主教趋之若鹜,一般估算,信徒最多时达75万人[6](p.149)。当时日本的统治阶级对天主教的态度始终是矛盾的,他们一方面对天主教在日本的急速传播抱有很深的疑虑,另一方面,又渴望得到与葡萄牙人通商的贸易利益。传教士们也看穿了他们的这种意向,采取了“商教一体”策略,即以贸易为诱饵来促进传教活动。这种“商贸一体”体制始终困扰着日本的统治阶级。在日耶稣会经过几十年的经营,至1583年已拥有教堂近200所[7](p.285)。而且天主教会以天主信仰为纽带,使信徒们结成“组”或“讲”(注:组:为在日常生活中相互扶助而于一定的范围内结成的社会单位。起初以血缘家族为中心,后逐渐发展为以地缘为中心,在城市也有以行业为纽带而形成的“组”。讲:起源于佛教寺院学僧们讲读经文,由尊崇共同佛教法义者集结在一起而形成的组织。在农村,以地方传统民俗信仰为轴组成“讲”,在经济上于钱财、劳动方面相互协作。此外,还有以共同职业、共同爱好而形成的“讲”。)。这两种组织虽不尽相同,但都颇具凝聚力。耶稣会还占有大名们奉献的领地,尤其是大村氏奉献给教会的长崎,开港之初人口不过二三百户,之后每年有数千人入教,“到1575年教徒达到18000~20000人,并有50余名佛教僧侣入教”[8](pp.43~44)。长崎不但是天主教传教的据点,同时还吸引聚集了日本各地的商人,逐渐发展成为与外贸相联系的商业城市。教会还得到了长崎的行政、司法权和收取来港船只停泊费的权益,而且与许多大名往来密切。长崎的“外国领主”俨然形成一股独立于丰臣秀吉统治体制之外的不可忽视的社会势力。由此促发了丰臣秀吉1587年的禁教令。但是由于对葡萄牙人的贸易需求,实际上禁教令没有认真执行,即使在1596年发生的“圣·菲利浦号事件”(注:圣·菲利浦号系西班牙商船,因遇风浪漂流到日本。据耶稣会士克拉西《日本西教史》记载,当时船长在与丰臣秀吉部下增田长盛交谈时,于地图上指示出西班牙拥有的广大领土。当问及如何得到这些领土时,船长失言,答曰:先派传教士使其国民成为天主教徒,然后派遣军队与信徒里应外合,征服该国。参阅沼田次郎编:《日本与西洋》,平凡社1917年,第84-85页。)引发的“二十六圣人殉教事件”(注:1596年丰臣秀吉下令逮捕26名外国传教士和日本信徒,并施酷刑强迫其弃教,26人中竟无一弃教者,最终全员被处以磔刑。这次殉教曾在世界上引起了极大的振动,并出现了诸多有关这次殉教的书籍。)时,仍然没有放弃与葡萄牙人的贸易关系。

德川家康取代丰臣秀吉的统治地位后,为得到贸易利益曾一度放松了对天主教的限制。然而好景不长,1612年德川幕府首次发出了严厉的禁教令,下令驱逐所有在日传教士、关闭各地教堂。这同样与当时的内外形势密切相关。首先是在1609年德川幕府与荷兰建立了通交关系,并在平户设立了荷兰商馆。荷兰人的目的在于通商,与宗教传播毫无瓜葛,幕府终于觅到了理想的贸易伙伴。德川家康随即将随身翻译、耶稣会士罗德里格斯驱逐出境,而重用英籍荷兰船长阿达姆斯(日本名三浦按针),从而坚定了剪除天主教的决心。其次,在此期间德川幕府先后颁布了武家诸法度、禁中公家诸法度、寺院诸法度等,这是推进政治、思想统治的德川“祖法”的确立时期。而这时在日天主教会已经发展到75万人,天主教大名有61人[9](p.122),而且渗透到德川家康的近侧。天主教是独尊天主的一神教,严格要求信徒绝对信奉天主,而不得崇拜其它偶像。以至于有信奉天主教的武士提出:“若不严守对最高主君基督的忠诚,何谈对世间主君的忠诚呢?”[10](p.581)尤其使统治者不能容忍的是天主教宣传的上帝面前人人平等的思想,这对等级社会来说,无疑是致使打击。这样天主教再次成为幕府的打击对象。不过,这时仍然没有禁止葡萄牙商船来日本。

最终促使幕府彻底驱逐葡萄牙人的直接原因是1639年爆发的岛原天草天主教大起义。起义军公开对抗禁教令,悬挂天主圣象和绘有十字架的战旗,宣布“世界末日”已经到来,救世主将立即出现来惩罚恶人。起义军迅即发展到37000人,演成日本历史上空前绝后的天主教大起义。起义军以宗教的形式曲折地表现了阶级对立的实质,并表明了要超越传教士们以殉教来非暴力地表明自己虔信天主的限界,而公开采用武力对抗的形式。这种宗教的世俗性升华深深刺激了幕府,幕府终于采取了根绝天主教的非常措施,于1639明确规定:“禁止葡萄牙船来航,违者,破其船、斩其员。”[11](p.379)然而,这并不意味着切断了日本与海外的联系。

“锁国”的实态

1、“锁国”目标 幕府于宽永十年(1633)、十一、十二、十三、十六年发布了五次涉外禁令(注:笔者没有使用“锁国令”,因为人们经常说的“锁国令”一词,实际上作为幕府政令的名称,根本就不曾存在过。)。其主要内容有三点,即(1)禁止日本人出入国门、(2)取缔天主教、(3)禁止葡萄牙人来日本[11](pp.375~379)。禁令的最终目标是取缔天主教(这可以与上述禁教历程相印证),(1)、(3)两项是严厉禁教政策的补充。关于(1)据《平户荷兰商馆日记—1635年9月8日》所载,即发生了两起回国日本人匿藏十字架的事件,而(1)的禁令正是要彻底切断日本人与天主教的联系。至于拒绝葡萄牙船只进入日本,同样是彻底铲除天主教的重要措施。当时葡萄牙从罗马教廷那里得到了天主教在日本传教的护教权,其中包括传教区的设置,向教皇指名推荐教区主教等权力,同时也承担着对传教区传教士给予经济援助、全力支援传教活动等项义务。1581年以后这种支持被制度化,葡萄牙国王每年向在日传教机构支付2000杜卡特(dudat,当时在欧洲许多国家发行的金币)的传教经费。以1579年为例,在日天主教会的开支约为6000杜卡特[9](p.77),即在日传教士经费支出的1/3是由葡萄牙提供的。此外传教士大都是由葡萄牙船送往日本的,传教士的信件也由葡萄牙商船传递。可以说,如果没有葡萄牙人的支持,传教士是不可能取得前述传教成果的。另一方面,为回报葡萄牙人的援助,传教士们充当了日葡贸易忠实的中介人,前述的“商教一体”体制即由此而生。可见,葡萄牙人与在日传教士是拉不开扯不断的关系。因此,对幕府来说,要彻底剪灭天主教,势必要驱除与传教士“狼狈为奸”的葡萄牙人。

至于德川幕府“割断了除荷兰、中国、朝鲜之外的与外部世界的所有交往”的表述,也是极为不准确的。日本仅与上述三国通交只是当时日本与外部世界交往的实际状况,而非幕府的规定。事实上“锁国”之初,除葡萄牙之外,并没有任何证据说明幕府拒绝与海外世界的交往。历史事实是,当时英国由于其东印度公司成立不久,经营不利,又缺乏在远东的贸易基地,无力与荷兰人竞争,因而于1623年自动关闭在平户的商馆,撤离日本。换言之,在西方国家中除荷兰之外,并没有哪一个国家前来要求与日本通交。而幕府不但不拒绝对外通商,而且还要将通商利益纳入幕府的“国库”。作为具体的实施手段,幕府于1635年把对荷兰和中国的贸易限制在长崎一港,彻底垄断了对外贸易。但是,这种对外贸易统制并不等于缩小海外贸易,而是将以前大名的“私”贸易改为由幕府统制的“公”贸易,由受命幕府的特权商人制定收购价格。正是这种国家垄断贸易防止了日本商人之间的自相残杀式的竞争,使日本在对外贸易中占居了有利的主动地位。表1可清楚地证明这一点。

表1 1642年9月日荷生丝交易价格谈判表[12](pp.183~185)

一级品每百斤价格(盾) 二级品每百斤价格(盾) 谈判经过 荷兰出价 日本出价 荷兰出价 日本出价 第一次 450 210 420 180 第二次 430 220 400 190 成交价格 255 225 |

2、禁书实情 德川幕府的禁书政策也经常被列为“锁国体制”下抵制西洋文化的重要内容,其实这也是一种误解。实际上宽永七年(1630年)禁书政策的对象只是明末李之藻汇编的天主教丛书《天学初函》和其它与天主教有关的汉译西书,总计32种。其后贞享二年(1685年)因中国商船将在华耶稣会士傅凡际所著《寰有诠》携入日本,禁书书目有所增加,至正德二年(1712年)又有16种书籍因出现利玛窦、天主堂等字样而遭禁。宽永、贞享至正德的禁书书目即是江户幕府对外禁书政策的全部内容。通观禁书书目48种(见表2),实际上只是针对与天主教有关的极小范围内的书籍。至于表2所列器篇书目,是因为它们被收入作为天主教丛书的《天学初函》。实际上上述器篇书籍还分别被收入当时中国的各种丛书,而这些丛书是不在禁书之列的。因而在1720年德川吉宗禁书缓和政策之前,器篇书籍已经随各种丛书流入日本。例如《浑盖通宪图说》、《简平仪记》、《圆容较义》等书,随《守山阁丛书》流入;《几何原本》、《测量法义》、《同文算指》、《勾股义》等,随《海山仙馆丛书》流入;《天问略》随《艺海珠尘》流入[14](p.238)。此外,也有如《职方外纪》、《几何原本》被准许输入的事例。由此也可窥见,禁书的目标仅在于与天主教直接有关的书籍,事实上,输入日本的汉译西书,通过检查只要被认可没有与天主教有关的内容,即可自由买卖[13](pp.8~9)。而且1720年通过德川吉宗的禁书缓和政策,解禁书目共有19种,包括贞享禁令以前所列12种和贞享禁令以后的7种。其中有《天学初函》器篇中的《圆容较义》、《浑盖通宪图说》、《测量法义》、《测量异同》、《简平仪记》、《勾股义》、《几何原本》、《同文算指》、《泰西水法》和理篇中的《职方外纪》(讲述世界地理)、《交友论》[14](p.209)。与表2相对照,可以看出,除《表度说》、《天问略》之外,《天学初函》器篇全部正式解禁。此后包括《天学初函》在内的汉译西书,尤其是有关科学技术的书籍不断流入日本。据海老泽有道编制的《天主教关系汉籍江户时代流布本所在目录》统计,整个江户时代有170余种汉译西书流入日本,其中不少科学类书籍是在1720年以前输入日本的[15](pp.310~317)。不惟如此,在宽永禁书令至1720年之间,公开出版的介绍海外地志书籍、地图近38种,书籍如西川如见著《华夷通商考》(1695年)、《增补华夷通商考》(1708年),新井白石著《采览异言》(1713年)、《西洋纪闻》(1715年),地图如《万国总图》(1645年)、《万国总界图》(1708年)、《世界万国地球图》(1708年)等,都是在这期间出版的[16](pp.461~463)。而这些书籍、地图的主要基础资料多来自在华耶稣会士所著之汉译西书和利玛窦的《坤舆万国全图》等。此外就在严厉禁教时期的1650年公开出版了归化日本的原耶稣会士泽野忠庵(Christovao Ferreira)翻译的西方天文学著作《乾坤辩说》,1696年泽野忠庵的《南蛮流外科秘传书》也被改名为《阿兰陀外科指南》而公开出版(注:“南蛮”一词当时专指葡萄牙和天主教,“阿兰陀”即荷兰。)。

表2 德川幕府禁书目录

由上述可以得知,禁书的范围是极其有限的,其目的并不是要禁止所有外来文化的流入,而是旨在阻断天主教思想流入。简而言之,禁书的目的同样在于禁教。

3、兰学——“锁国”的反证 兰学是日本江户时代中期在日本知识阶层中以荷兰语为媒介,研究、摄取西方近代学术的学问。它以研究西方近代科学为开端,逐渐扩展到研究西方社会思想等领域,成为江户时代日本人了解外部世界的中介。对此,在一般日本通史中均有叙述。然而,在这些通史中却无视作为“锁国”反证的兰学的存在,仍将近世日本称为“锁国时代”。迄今为止,对于这种显而易见的矛盾并没有引起日本史学界的重视。

纵观江户时代,幕府始终没有忘记了解海外各国尤其是欧洲的动态,作为获取这些信息的载体,是幕府要求荷兰商馆每年提供一次的《荷兰风说书》。在禁教之初,为配合禁教政策,幕府要求凡新任荷兰商馆长和来长崎的荷兰商船,必须以书面形式向幕府提供有关西班牙和葡萄牙两国情况,并形成惯例。后来,随着国际形势发生变化,《风说书》的记述范围逐渐扩充,大致由欧洲、印度和中国三个部分组成。其内容包括荷兰东印度总督的交替情况、来日本的荷兰船只在途中是否遇到过其它国家的船只、荷兰本国及其欧洲各国的动态、这三个地区的重大新闻、关于日本漂流民的情况等等。另有《别段风说书》,专门较详细地介绍国际重大事件。“风说书”制度自1641年开始,一直延续到1859年。除因拿破仑战争等特殊事件的影响致使荷兰商船没能来日本之外,现存有184个年份的《荷兰风说书》(注:现有日兰学会、法政兰学研究会编:《荷兰风说书集成》上下卷,吉川弘文馆1977年出版。)。诸如1649年英国国会处死斯图亚特王朝詹姆士一世、1654年英荷媾和条约、1665年第2次英荷战争、1703年英荷联合舰队与法西联合舰队的对抗、1787年的俄土战争、1789年法国大革命、1812年拿破仑远征俄国、1814年维也纳会议、1839~1842年鸦片战争等主要重大历史事件,在《荷兰风说书》中都有记录。尤其是进入18世纪以后直到幕末,《荷兰风说书》及时地反映了欧洲各国在日本周围活动的情况。

《荷兰风说书》是江户幕府关注海外、了解世界的重要途径。如新井白石著《西洋纪闻》中,较详细地记述了1701~1714年发生的西班牙王位继承战争的情况,其素材即取自《荷兰风说书》。不惟上述,《荷兰风说书》还通过各种渠道流入民间,为兰学家们提供了大量的海外情报,促进了兰学的发展。其中以兰学家渡边

山所藏的分量最大,包括1666~1826年间的《荷兰风说书》的全部内容。

山所藏的分量最大,包括1666~1826年间的《荷兰风说书》的全部内容。更值得注意的是,荷兰商馆不仅提供了《荷兰风说书》,而且通过荷兰商馆这个窗口,幕府和民间兰学家购入了大量荷兰语书籍。其学科种类涉及天文、地理、医学、物理、化学、植物学等自然科学和一些人文科学领域。此外,兰学家们还可以利用荷兰商馆人员到江户参见将军的机会,直接就有关西方科学、西方事物询问荷兰人。上述种种渠道为兰学的兴盛奠定了稳固的信息资料基础。

荷兰人带给日本人的是西方科学革命以后的近代科学,即伽利略、牛顿的科学体系。在江户时代西方近代科学中的主干学科,象天文、医学、物理、化学、植物学以及世界地理学的主要成果基本上都传入日本。有日本学者在论及兰学以前的日本科学时认为:“近世以前,在日本文化中科学思想是极其稀薄而贫困的”[17](序言),“日本古来几乎没有称得上科学的东西,是兰学使日本人开始接触科学”[18](p.161)。兰学研究不仅使日本人及时地吸收了西方科学革命的新成果,而且接触到西方近代理性的人文思想,同时了解了世界发展大势。在当时的兰学家中出现了诸多思想家,其中颇具代表性的有:通过融汇西方科学升华为具有近代自然科学知识和唯物主义思想的学者山片蟠桃(1746~1821);从潜心研究西方天文地理学起步发展到批判江户时代严格的等级制度,提出社会平等思想的司马江汉(1738~1818);接受西方重商主义思想,进而主张日本全方位开展对外贸易的经世家本多利明(1744~1821);依照西方社会原理变革日本社会,进而主动迎接西方挑战的社会思想家渡边

山(1793~1841)等[19](pp.462~489)。

山(1793~1841)等[19](pp.462~489)。在幕末维新时期,兰学为变革中的日本社会输送了大批各方面的人材。仅以伊东玄朴(1800~1871)和绪方洪庵(1810~1863)分别开设的象先堂和适适斋为例,据各自塾生名簿所记,前者有塾生403名,后者则为636名,而且这些塾生遍布现今日本47个行政区划中的46个都、道、府、县[20](注:原始名簿象先堂塾生为406人,适塾为637人,其中分别重复记载3人和1人。)。两大学塾培养出诸多掌握西方近代科学和启蒙思想的社会实践家。其中象先堂出身的有日本法学创始人津田真道、明治政府外务卿寺岛宗则、日本海军创始人之一的肥田滨五郎等。适适斋则造就了日本陆军创始人大村益次郎、陆军近代化指导者大鸟圭介、日本启蒙之父福泽谕吉等。据日本学者不完全统计,到明治维新前,有34所兰学塾培养了9000余名塾生[21](pp.70~71)。如果再加上诸藩校所设的洋学科及幕府洋学机构培养出来的学生,接受洋学教育的人数绝不会少于10000人。在幕末维新时期,众多的兰学人材担当了社会变革期的中坚力量。再从兰学成果看,仅自延享。(1744~1747)年间至1852年译述兰书即达480部,参加翻译的人数115人[22](pp.446~481)(注:该目录编辑者在例言中称:“此编专为辑录西洋医书之译述,然于天文、地理、历算、舍密(化学)、本草之著书亦并载之。”可见,该目录是以搜集医学译述书籍为主,而对其它部类虽有兼顾,但所列不多。诸如当时著名兰学家山片蟠桃、本多利明、渡边

山等人的译述书籍皆未收录。再如,虽然收录了著名兰学家司马江汉的著书,但如《和兰通舶》、《天地理谭》等著书皆未收录,而兰学泰斗大槻玄泽译述书籍达百余种,该目录仅收录25种。因之,该目录远远不能反映江户兰学成果之概貌。今录于此,仅聊为参考。该书目所列译述者为117项,其中彰考馆不是个人署名,楢林宗建楢和林至心院两项实为同一人,因而个人译述者为115人。该目录所列书目共488项,其中有8项重复,实际译述书籍为480种。)。另据统计,1645~1873年日本人关于世界地理(包括地图)和历史的译著总计为450种。而其中至1853年开国为止达338种[16](pp.463~476)。上述数字在当时欧美以外的国家中是足以令人惊异的。兰学的发展已经铸就了一个以兰学为专门职业的庞大的社会集团。明治维新初期大规模吸收西方文化的运动绝非日本民族一时的心血来潮,明治政府“求知识于世界”的口号正是“锁国”期间兰学百余年积累、发展的自然结果。

山等人的译述书籍皆未收录。再如,虽然收录了著名兰学家司马江汉的著书,但如《和兰通舶》、《天地理谭》等著书皆未收录,而兰学泰斗大槻玄泽译述书籍达百余种,该目录仅收录25种。因之,该目录远远不能反映江户兰学成果之概貌。今录于此,仅聊为参考。该书目所列译述者为117项,其中彰考馆不是个人署名,楢林宗建楢和林至心院两项实为同一人,因而个人译述者为115人。该目录所列书目共488项,其中有8项重复,实际译述书籍为480种。)。另据统计,1645~1873年日本人关于世界地理(包括地图)和历史的译著总计为450种。而其中至1853年开国为止达338种[16](pp.463~476)。上述数字在当时欧美以外的国家中是足以令人惊异的。兰学的发展已经铸就了一个以兰学为专门职业的庞大的社会集团。明治维新初期大规模吸收西方文化的运动绝非日本民族一时的心血来潮,明治政府“求知识于世界”的口号正是“锁国”期间兰学百余年积累、发展的自然结果。简短的结论

通过上述对“锁国时代”诸问题的辨析,笔者以为,江户幕府“锁国”的目的在于驱逐天主教,以消除对幕府体制的威胁,而不是要割断与所有西方人的一切往来。“锁国”是幕府与西方国家交往的一种策略。一方面,铲除了来自天主教的威胁,垄断了对外贸易,割断了大名通过对外贸易而增加经济实力的途径。另一方面,可以根据自己的需求选取西方的文化和信息。可以说幕府完全达到了预期目的。统观同时代非西方国家的历史,不难发现,如日本江户时代这样制度化、规模化、且主动注视西方发展进程并有选择地吸收西方文化的例子,可谓绝无仅有。因此,驱除葡萄牙人与其说是“锁国”,不如说是对外来文化的一种选择,而且从了解世界发展趋势的角度看,是一次历史的进步。很明显禁教并不等于锁国,之所以后世学者有“锁国是非”的议论,是因为自肯贝尔开始就已经偏离了历史的真实。通观整个世界历史,为了自己国家的利益而采取自我保护政策的事例俯拾皆是,尤其是宗教对立和国家之间的断交更是司空见惯的事情,将此视为“锁国体制”,是不准确、不适当的。换言之,“江户锁国论”在内涵和外延上均不符合历史事实。有鉴于此,笔者以为用“禁教体制”替代“江户锁国论”,才能客观地还原历史的真实。

收稿日期:2001-01-03

|