| 明清史 |

历史文化比较面临的理论和方法论问题

庞卓恒

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】2000年05期

【原文出处】《文明比较研究》(长春)2000年01期第24~31页

【作者简介】庞卓恒,天津师范大学历史系教授,博士生导师

【关 键 词】文化/精神/实践活动

在20世纪的新文化运动中,曾出现过一次中西历史文化异同优劣比较的论争高潮。80年代中期以来,再次出现了这方面的讨论高潮。两次高潮都遇到了一系列理论和方法论的难题。

1998年4月, 《人民日报》发表谢龙撰写的《文化观与文化研究方法评述》一文(注:谢龙文章载于《人民日报》1998年4月25日第5版。以下引该文不另注。),把当前文化研究中存在着的一些理论和方法难题做了评说,很富有启发性。谢文列举的难题中,首先涉及的是,对文化的本质和内涵的广义和狭义两种界说。持广义文化观的论者认为,“人的一切创造物都是文化,它存在于社会生活的各个领域、各个层面和各个部分之中,从某种意义来说,文化就是社会”;文化的“核心内容或‘内核’”是“蕴含在实践活动与成果中的人的素质、能力与价值取向,即兼具社会和个人形式的人格”;因此,“以人格为内核的文化不应局限于观念形态,而应扩展到全部社会活动”,经济、政治和狭义文化领域都在其中。持狭义文化观的论者则认为,文化应限定于观念形态和精神生产成果的范围,“经济和政治不是文化”,“如把文化扩展到经济和政治,也只是指渗入其中的精神因素”;“只有文化当做人类社会一个组成部分,才有文化在人类社会中的地位和作用可言;如果文化和人类社会的外延完全重合,文化的地位和作用就无从谈起”。

在我看来,这两种文化观虽在“文化”的内涵和外延的理解上存在着明显的歧异,但实际上存在着共同点:广义文化论虽然认为文化的外延与经济、政治等“全部”社会生活领域“重合”,也只是指“蕴含”在那些领域的“实践活动和成果中的素质、能力与价值取向”而言,也就是说,主要还是指社会生活的各个领域都“蕴含”着精神因素而言;而狭义文化论也承认那些领域中“渗入”着“精神因素”。由此看来,实际上双方都承认文化主要是指“精神因素”,而且双方似乎也都确认精神因素来自于社会实践活动。我觉得这里的关键问题是,“渗入”或“蕴含”在各个社会生活领域的精神因素,其核心内容究竟是什么?它们是怎样“渗入”或“蕴含”在社会生活的各个领域或层面的?又是怎样发展、衍变的?“渗入”或“蕴含”在社会生活各个领域或层面的“实践活动”和“创造成果”中的“精神因素”有没有区别?它们之间有什么样的关系?特别是各个领域或层面的“实践活动”和“创造成果”之间,又有什么样的关系?这些问题,我们在各家论说中都很难见到明晰的阐释。

谢龙提到的另一个难解的问题是怎样认识“不同文化的共性与个性”。其中,“一种思路侧重个性”,认为不同的历史背景必然形成不同的文化个性。如认为中国文化的一个突出的个性在于强调“天人合一”或“人与自然的和谐统一”;而西方文化的一个突出个性是强调“天人二分”或“人与自然的分离”,强调“征服自然”。再如,“重道德和重知识、重整体和重个人、重精神追求和重物质享受等等”都是中西文化个性上的区别。“另一种思路侧重共性,反对把‘合一’和‘二分’作为中西文化区别,认为‘合一’和‘二分’是人类实践活动的两个基本方面,他们是从社会实践一般规律层面考察源于人类社会共同历史背景所形成的人类文化的‘共性’”。显然,只看文化的共性或个性都不可能认识到全貌,因此,“再一种思路是个性和共性并重,既从文化本身又从社会实践一般规律层面考察中西文化,赞成把‘合一’和‘二分’作为中西区别,但反对把这种区别绝对化,中西文化的共通性源于社会实践一般规律,但又不能以此取代文化本身的考察。否则不仅‘合一’和‘二分’作为中西区别不能成立,而且众所共识的重道德和重知识、重整体和重个人、重精神追求和重物质享受等等作为中西文化的区别也都不能成立,因为‘区别’涉及的双方都是社会实践不可缺少的基本方面”。力求把个性和共性统一起来以求得全面的认识,显然是对的。但这里的问题是,为什么只有在“社会实践一般规律”之外去作“文化本身的考察”,才能认识文化的个性呢?难道“文化本身”的规律是处于“社会实践一般规律”之外的规律吗?而且,根据什么标准去判定中西文化的“主导方面”和“差异性”和“非主导方面”的“共通性”呢?就我们见到的一些论述来看,那标准似乎就是通观古代先贤圣哲的论说,从那些文句里比较出何种主张为多者,就把它判定为某种文化的“主导方面”,主张较少者,就判定为“非主导方面”。难道这就说得上是“对文化本身的考察”吗?显然说不上。早在本世纪初那场论争中,胡适等人已经指出,这种考察方法是极不可靠的。其实,这种“文化考察”仅仅是对先贤圣哲的文化价值观念的考察,而不是对整个人群或整个民族的文化的考察。先贤圣哲的价值观念对人群或民族大众的价值观固然是有影响的,但那影响的深度和广度、时间和空间都是极不相同的,一个民族的大众或其中哪些阶级或阶层的大众在多大程度上接受先贤圣哲的影响,取决于先贤圣哲的价值观在多大程度上与那些大众的生产生活方式或实际生活过程相吻合。例如,汉武帝独尊儒术,孔孟儒家大力倡导“重义轻利”,而司马迁看到的“编户之民”以至王侯绅贵的价值观却是“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”;“夫神农以前,吾不知矣。至若《诗》、《书》所述,虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心夸衿势能之荣。使俗之渐民久矣,虽户说以眇论,终不能化”(注:《史记·货殖列传》。)。在这种情况下,怎能把“重义轻利”、“重精神追求而轻物质享受”之类的价值观视为整个中华民族文化的“主导方面”或从古至今不同于西方的“文化个性”呢?

本世纪的两次文化讨论高潮都证明了一个事实:如果理论和方法论的问题不解决,历史文化比较中的许多实际问题很难得到解决。诸如:中西文化是否真有主静与主动、主德与主力、主群体与主个体、主内陆与主海洋、主封闭与主开放、主内向与主外向、主综合与主分析、主天人合一与主天人相分等等之分异?这些问题至今没有解决,或至少没有完全解决,因此,困扰世纪初一代论者的这些问题,至今也还不时在困扰着我们。要解决这些问题,不只需要更深入地研究中西历史,尤其需要解决一系列根本性的理论问题,诸如,究竟怎样认识人类文化的共同性和各民族文化的独有特性或个性?怎样认识文化的时代特性和跨越时代的传承性?最终势必又要追踪到探究究竟什么是文化?文化的产生、发展、传承、衍变有没有规律?不同文化之间,相互冲突或吸收、融会,有没有规律?或有什么样的规律?若不在这些根本性的理论问题上有所突破,就很难完全摆脱一个多世纪以来中西文化论争的种种困扰。

为此,我不揣冒昧,就历史文化比较的理论和方法论问题提出一些看法,供学界同仁参酌和批评。首先从什么是文化这个老大难问题说起。在西方文献中,“文化”定义多达数百种,我们自然不可能在此一一讨论,只能略举几种较有代表性或较大影响的说法,略加探讨。如著名文化人类学家马林诺夫斯基说:“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的一套习惯,它们都是直接的或间接的满足人类的需要。”(注:马林诺夫斯基:《文化论》,中国民间文艺出版社1987年版,第14页。)此话似乎可以简化为:文化就是包括一套满足人类需要的工具和习俗惯例。拉尔斐·比尔斯等著《文化人类学》一书(权威性的美国大学教科书)称:“一种文化就是一套通过学习获得的、一个具有决策行为的人群显示出其特征的思想和行为方式。”该书又说:“在爱斯基摩人看来,爱斯基摩文化就是前辈通过语言和示范下来的一种生活范式。”(注:拉尔菲·比尔斯等著:《文化人类学》,河北教育出版社1993年版,第30页。另参见马文·哈里斯等著:《文化人类学》,东方出版社1988年版,第6~7页。还可以参见庄锡昌、顾晓鸣、顾云深等编:《多维视野中的文化理论》,浙江人民出版社1987年版,有关各页。)简言之,文化就是一定的人群从先辈传承下来和通过学习得来的一套思想和行为方式和生活范式。这两种说法实际上是相近或相通的。因为“一套满足生活需要的工具和习俗惯例”和“一套思想、行为方式或生活范式”实际上是一回事。此类定义可归结为“文化为生活范式说”。另一类定义主张文化乃是人类活动创造的一切“人工制品”(artifact)的总和,也就是全部物质成果和精神成果的总和。如《方塔纳现代思想辞典》“文化”条目的作者之一罗纳德·弗勒切尔(Ronald Fletcher )称:“文化是一个人群的‘社会遗产’,是人民在他们特定的生活条件下从事的活动中创造——有时是有意地创造,有时是通过无意的相互联系和影响而产生)——出来而且世代相传——虽然有性质和程度的变化——的物态的人工制品(器具、武器、房屋、工作场所、偶像、政府、再制品、艺术作品等等)、集体的心智和精神的‘人工制品’(符号体系、观念、信仰、美、价值等等)和特定的行为形式(制度、社会分解、仪式、组织形式等等)的总和体”(注:The Fontana Dictionary of Modern Thought.Fontana/Collins 1978,p150.)。此类定义可归结为“文化乃文明成果说”。按这种定义,“文化”和“文明”就成了同义词。但也有人对两者作了区分。最常见的一种区分是说:“文化”是活动着或活着的“文明”,“文明”是凝固不动或已经死去的“文化”(注:参见佩里·安德森:《文明及其内涵》,载《读书》杂志1997年第11、12期。)。这都属于“大文化”或“广义文化”的定义,因为无论就“生活范式”或“思想、行为方式”来说,或是就“物质和精神文明成果”来说,都包括了经济、社会、政治和精神等各个领域的内容。在西方,还有狭义的文化概念,就是仅指精神文化或精神文明成果。不过这种狭义文化概念用得较少。

在我国,人们曾长期普遍习惯于使用狭义的文化概念,把文化限定为“观念形态的文化”。不过,至少在世纪初,人们已经使用了广义的文化概念。如梁漱溟、胡适都把文化视为“生活的样法”,接近于西方学者主张的“文化为生活范式说”;还有梁启超,他说:“文化者,人类心能所开释出来之有价值的共业也。”(注:梁启超:《什么是文化》,载《学灯》1922年12月9日。)近年来的文化讨论中, 盛行一种“文化三层次说”,即把文化分为物质文化(或器物文化),制度和习俗、惯例文化以及精神文化这样三个层次。或把习俗、惯例单列为一层次,就是四个层次。或者把上述内容归纳为物质文化和精神文化两个层次。这与陈独秀当年在《吾人之最后觉悟》一文所述中国引进“西学”由器物而制度而道德观念的顺序大体一致。此类定义接近于西方学者主张的“文化为物质和精神文明成果总和说”。张岱年、程宜山则把“文明成果说”和“活动方式说”(接近于“生活方式说”)融为一体,认为“文化是人类在人和世界关系中所采取的精神活动与实践活动的方式及其所创造出来的物质和精神成果的总和”。庞朴持类似见解,他说文化“可以包括人的一切生活方式和为满足这些方式所创造的事事物物,以及基于这些方式所形成的心理和行为。它包含着物的部分,心物结合的部分和心的部分”。其中,“物的部分”主要指“器物文化”,“心物结合的部分”主要指“制度文化”,“心的部分”主要指“精神文化”。季羡林先生基本上赞成这一见解(注:参见季羡林:《中国文化发展战略》,见季羡林、张光鼐编选:《东西文化议论集》上册,1997年版,第32~33页;张岱年、方克立主编:《中国文化概论》,北京师范大学出版社1997年版,第4~7页;张岱年、程宜山著:《中国文化与文化论争》.中国人民大学出版社1990年版,第2页。)。

综观上述各种“文化”定义,不外乎三大类,即“生活方式说”、“文明成果说”和“生活方式与文明成果综合说”。这些定义显然都有一定的合理性,都在不同程度上有助于理解“文化”的丰富内涵。过去我们把文化主要理解为观念形态的文化,而且把观念形态的文化主要理解为具有一定阶级属性的、唯物或唯心的意识形态,显然过于狭隘了,不利于理解历史和现实中的丰富、复杂的文化现象。广义文化概念有助于克服这方面的缺陷。但是,这些广义文化定义也有自身的缺陷。最突出的缺陷就是它们都过于笼统,难以帮助人们认识“文化”产生、发展、流布、衍变的原因及规律。例如,按照“文化为生活方式说”,种地织布和造机器、婚丧嫁娶和生老病死、旅游观光和求神拜佛等等,都并列地属于“生活”或“活动”的方式,它们之间有什么样的关系呢?怎样认识那些生活方式产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?又如,按“文化为文明成果说”,锄头镰刀和拖拉机收割机、铁砧铁锤和锻压机、纸笔墨砚和计算机打印机、二胡小提琴和电子琴等等,都同属于“器物文化”,它们之间有什么样的关系呢?怎样认识那些器物产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?井田制、均田制、联产承包责任制和奴隶制、农奴制、行会制和市场经济体制,三公九卿、三省六部和现代政府体制,古今中外的种种文化教育制度等等,都同属于“制度文化”,它们之间又有什么样的关系呢?怎样认识那些制度和体制产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?人生观和社会历史观、上帝和佛陀、有神论和无神论、道德观和美学观念等等,都同属于“精神文化”,它们之间又有什么样的关系呢?又怎样认识那些“精神”产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?对于这些问题,大多数的论者避而不答。有的论者作了一些回答,但也十分笼统。例如说,“器物文化”或“物质文化”属于“基础”或“外缘”层次,“精神文化”特别是其中的哲学观念和价值观念属于“核心”层次。可是,“基础”、“外缘”和“核心”之间又是什么关系呢?它们究竟是谁产生谁呢?一种常见的回答是说,它们是相互影响、相互产生和相互推进的。可是,如我们在有关论述中所述,这种“你推动我,我推动你”的循环推动论,并没有解决问题,而只是留下了新的困惑。“生活方式与文明成果综合说”更为笼统,留下的困惑也更多。总之,“广义文化”界说的最大缺陷在于,“文化”成了一个“筐”,整个社会都往里装,结果,不但装进去的种种“生活样法”和“创造成果”的产生、发展、衍变的规律隐没了,连那个“筐”本身是怎样被编制起来的也难以说清楚了,以至像梁漱溟那样的睿智之士就干脆把它归之于周公、孔子之类的先圣贤哲的杰作。

近年来,文化研究的理论和方法的探讨,呈现出日渐深入的趋势。如张岱年、程宜山在《中国文化与文化论争》一书中指出:不能把文化的创造最终归结为强烈的意志要求,因为“在支配着人们的创造活动的精神动力后面还有动力,这个动因归根结蒂地说,是生产力和生产关系的发展”,“把精神动力当作最终原因一类的东西,无限夸大其能动作用,就有可能陷入历史唯心主义”。张岱年、方克立主编的《中国文化概论》一书,在何晓明执笔的《绪论》章中论及物质创造活动与精神创造活动的关系时指出:“在研究人类的精神创造时,不能忽视物质创造活动的基础意义和决定作用”;“在讨论关于心态文化诸问题的时候,不能忽略物态文化、制度文化、行为文化对于心态文化的影响、制约,总之,不能将‘小文化’与‘大文化’割裂开来,这是历史唯物主义文化观与方法论的一个基本要求”(注:张岱年、程宜山著:《中国文化与文化论争》,中国人民大学出版社1990年版,第9~10页; 张岱年、方克立主编:《中国文化概论》.北京师范大学出版社1994年版,第7~8 页。)。我们需要沿着这样的方向,把文化研究的理论和方法的探讨进一步推向深入。

为了促进对问题的深入探讨,我在此冒昧提出一个供参酌、批评的界说:文化是一定的人群在经济、社会和精神等社会生活领域的实践活动中产生价值观主使下形成的思维方式、行为方式(包括生产、生活方式的选择取向)和相应的物质和精神的有形成果(器物、制度、著作和作品等有形符号体系等等)。

这一界说主要包含着这样两层意思:第一,文化是人群在为求得生存、发展而从事的社会实践活动中创造出来的、体现着一定的价值观的思维方式、行为方式和与之相应的一套有形的物质和精神成果,因此,它必然随着人群的实践活动和实践能力的发展而发展、衍变。人群以物质生产实践活动为基源而逐级升华的经济、社会、政治和精神等社会生活领域的实践活动,是推动文化产生、发展、衍变的原动力。所谓“以物质生产实践活动为基源而逐级升华的经济、社会、政治和精神等社会生活领域的实践活动”,指的是:人群为求得生存和发展的最基本的条件,首先必须从事满足吃、喝、住、穿需求的物质生产活动,同时必须从事与物质生产实践活动和实践能力的发展相适应的、逐级升华的经济交往、社会交往、政治交往和精神交往活动;正是在这些不同层面的实践活动中,产生出相应的价值观,进而产生出经济、社会、政治和精神领域的思维方式、行为方式和相应的有形的物质和精神成果。第二,在人群的实践活动中形成的价值观,是人们判断万事万物和自己的所思所为的利弊得失或是非善恶,从而作出自己的行为选择的价值标准,是制约文化创造活动及其结果的核心因素。它的初始形态表现为促使人们作出行为选择的直觉心态,其升华形态则表现为判断物质和精神生活领域万事万物的利弊得失或是非善恶的理论体系。它在人们的实践活动和实际生活过程中形成,反过来制约人们的文化创造活动及其结果,但人们的实践活动和实际生活过程的发展、衍变,最终决定着价值观的发展、衍变。 简言之,这一界说把文化的产生、发展、衍变过程描述为:(1)人群从事的以物质生产活动为基源而逐级升华的经济、社会、政治和精神生活领域的社会实践活动→(2)相应的经济、社会、 政治和精神生活层面的价值观念和相应层面的思想和行为方式→(3 )相应层面的有形创造成果(器物、制度、著作和作品等有形符号体系等等)。

这一界说与先前的一些文化界说的区别主要有以下两个方面:

其一,这一界说把创造文化的实践活动与文化创造的结果严格分别开来,突出实践活动的第一性地位。实践活动是本源,是原动力。价值观和与之相应的思想和行为方式(包括生产生活方式的选择取向)是人群在实践活动中产生的无形的创造成果,器物、制度、各种符号体系等等是有形的创造成果。实践活动与创造成果之间的关系是创造与被创造的关系,同时又是作用力和反作用力的关系。先前的一些界说往往用“生活范式”、“生活样法”、“行为方式”之类的概念,把实践活动与实践活动创造的结果混淆在一起,淹没了实践活动。因为那些概念既可被说成是“活动”,也可被说成是“成果”。这样,文化产生、发展、衍变的原因和规律就无法说清楚,或者就可以被任意解释。我们的界说意味着,实践活动及其发展是推动文化产生、发展、衍变的原动力。后者随着前者的产生、发展、衍变而相应地产生、发展、衍变。这是文化发展、衍变的基本规律。后者作为反作用力制约——促进或阻碍——前者的发展。这是文化的功能。有的论者强调,实践活动和制约实践活动的价值观(表现为行动的目的、动机)以及相关的制度、体制等等文化成果不可能分离,强调一切实践活动都是在一定的目的、动机和相关的制度、惯例的驱使或制约之下发生的,从而否认实践活动的本源和原动力地位。但这既与事实相违,也于理难通。人类的实践活动固然都有某种目的、动机的驱使,但从原始人制作最初的工具开始,每一种初创性的实践活动开始之时,驱使人们从事那种活动的“目的、动机”或者近乎生物体的生存本能,说不上是有意识的目的、动机或价值观;或者只是带着旧的实践活动的价值观去从事自己还没有意识到其全部后果的新的、初创性的实践活动。只有那初创性的实践活动的实际后果已经被充分感受到之后,人们才会形成判断那些实践活动的性质及后果的利弊得失或是非善恶的价值观。原始人从茹毛饮血改为熟食,不可能事先凭空产生了“熟食为佳”的价值观,然后决定以熟食代替生食,多半是在天然森林火灾之后,求生食而不可得,只好捡食烧烤过的食物,经过切身体验后才产生“熟食为佳”的价值观。从炼丹术到化学的发明和应用,从摩擦生电的偶尔发现到电学的发明和应用,经历着同样的过程,体现着同样的规律。人类至少首先经历了两三百万年的植物采集和原始渔猎的实践活动,才发明了有明确的目的、意识主使的畜牧、农耕和手工业品的制作技术,又经过了漫长的实践活动,才发明了机器生产技术,然后才发明了电脑、信息技术,相应的工具和有关那些工具的优劣好坏、利弊得失的价值观念才被创造出来,与之相应的交往方式、习俗、惯例、制度、体制及其是非善恶、利弊得失的价值观念,也才被陆续创造出来。只是到了现代,几乎一切科学技术的发明创造,都事先经过头脑的严密思考设计,然后被创造出来,于是人们觉得,似乎是先有头脑中的“文化观念”,然后才有行动和产品。但这只是错觉。那事先的设计或谋划,只是先前的实践活动中积累的“文化成果”的产物,还不能等同于那新制作出来的产品所“蕴含”的“文化观念”,例如核能产品或克隆产品,只有制作出来并且应用之后,充分认识了它们的利弊得失之时,才能对它们形成完整的文化价值观念。总之,所有物质和精神的有形和无形“人工制品”,都是人类实践活动创造的,都随着人类实践活动和与之相应的实践能力的发展而呈现出从低级向高级发展的不同阶段。这是两三百万年人类历史发展的事实可以充分证明的规律。

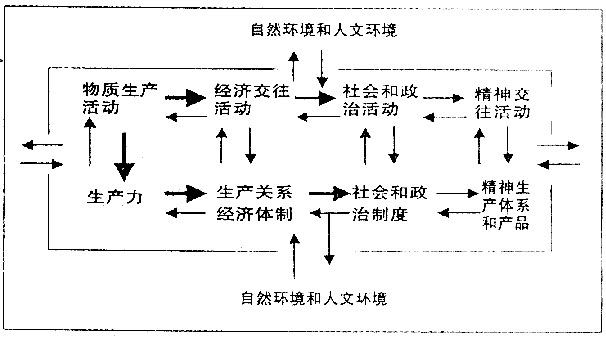

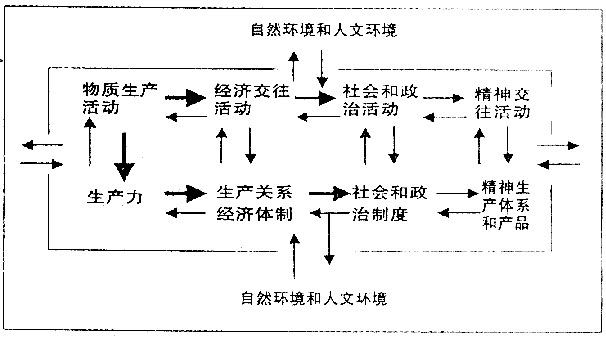

其二,这一界说表述了相应于各个社会生活领域的文化的层次关系。与先前一些文化界说不同的是,它不是按“物质”、“制度”和“观念”或“精神”来划分层次,而首先是按人类社会实践活动的层次来划分相应的文化创造成果的层次。其中,物质生产实践活动是文化创造过程的起点和原动力,接着是依次升华的经济交往、社会和政治交往以及精神交往这样一些社会生活领域的实践活动,每一个层面的实践活动推进着下一个层面的实践活动的发展,同时又在本层面上创造出相应的“器物文化”、“制度文化”和“观念文化”成果。如物质生产实践活动创造出蕴含一定文化价值观念的生产工具,还创造出具有一定文化素质和能力的生产者;经济交往活动创造出蕴含一定文化价值观念的经济交往体制和制度;社会和政治交往实践活动创造出蕴含一定文化价值观念的社会和政治领域的体制和制度;精神交往实践活动创造出蕴含一定文化价值观念的精神生产的体制、制度和产品——哲学、宗教、知识体系、艺术作品等等。这时的层次关系与我们在《人的发展与历史发展》一书中展示的“历史运动过程中的根本动力和各种作用力与反作用力的关系示意图”的层次关系是完全一致的,只不过在那里是从整个历史创造过程来展示的,在这里是从文化价值创造过程的视角来说的。为有助于说明问题,我把那个示意图转录如下:(注:参见拙著:《人的发展与历史发展》,吉林文史出版社1988年版,第68页;另见拙文《历史运动的层次和历史比较研究的层次》,载《历史研究》1985年第5 期。 Grands themes. Methodologie Sectiopns Chronoloques 1. Rapports et abreges.Comite International des Sciencces Historiques,Madrid,1990.Vol.I,p186.此处转录略有改动。)

历史运动过程中的根本动力和各种作用力与反作用力的关系示意图

说明:

表示历史运动的根本动力的运动方向。→表示多种作用力的运动方向。--→表示多种反作用力的运动方向。上下两行各项之间的关系,是“实践活动”与“实践活动的结果”之间的关系,如一定的生产力发展水平是该时代的物质生产实践活动的结果;生产关系和经济体制是适应经济交往活动的结果;而经济交往活动又是物质生产活动的推动和生产力发展影响的结果,等等。“活动结果”反过来又对“实践活动”产生反作用力。

从这个示意图的内层框中可以看到,在一个社会或人群内部,物质生产活动处于推动整个历史运动前进的原动力和起点位置,从文化角度来看,也就是处于文化价值创造过程的原动力和起点的位置。它在示意图的上方依次推动着经济交往、社会和政治交往、精神交往的实践活动的发展;在图的下方,依次推动着生产力、生产关系和经济体制、社会和政治制度和体制、精神生产体系和精神产品这样一些文化成果的创造。所有这些发挥第一性推动作用的力量和方向,都是用实线箭头标志的。图中的虚线箭头表示文化创造成果反过来对各个层次的实践活动和文化成果的进一步发展、衍变发挥促进或阻碍作用的反作用力。这反作用力集中表现为价值观念和与之相应的一套思维行为方式对各个层次的实践活动和文化创造成果进一步发展、衍变施加的促进或阻碍的影响力。与社会发展和文化创造的前进方向吻合的价值观念和思维、行为方式,起着促进作用,反之,就起阻碍或促退的作用。包括文化价值创造过程在内的整个社会历史的发展过程,就是这样一个“物质变精神,精神变物质”的往复推进过程。但这不是“你推动我,我推动你”那样两个对等的并立者之间的循环式推动。“物质”始终处于第一性地位。不过,这里的“物质”不是人之外的“物质”。如我们在有关论述中反复指出,实践唯物论或唯物史观所“唯”的“物”本意不是指物质实践活动。它创造出文化价值成果,它的创造物反过来促进或阻碍它的发展。后者起促进作用时,它的发展速度就加快;起阻碍或促退作用时,它的发展速度就缓,甚至萎退。但它迟早要创造出适应它发展的新的文化价值,来代替阻碍它发展的旧的文化价值。这是历史发展规律,也是文化发展规律。

我觉得,把这样的理论转化为方法论,用以进行文化研究,包括中西历史文化的比较研究,有助于解决实证研究中遇到的种种难题。我在即将面世的《唯物史观与历史科学》一书(注:该书由高等教育出版社1999年出版。)的第八章中,对这些问题作了初步的论证。当然,这一切都只是管窥之见,有待学界同仁批评指正。

【专 题 号】K5

【复印期号】2000年05期

【原文出处】《文明比较研究》(长春)2000年01期第24~31页

【作者简介】庞卓恒,天津师范大学历史系教授,博士生导师

| 【内容提要】 | 文化概念众说纷纭,本文重点分析了学术界近几年的观点,并提出了自己的见解,认为文化是一定的人群在经济、社会、政治和精神等社会生活领域的实践活动中产生的价值观主使下形成的思维方式、行为方式和相应的物质和精神的有形成果。在层次关系上,物质生产实践活动是文化创造过程的起点和原动力,接着是依次升华的经济交往、社会和政治交往以及精神交往这样一些社会生活领域的实践活动,每一层面的实践活动推进着下一个层面的实践活动的发展,同时又在本层面上创造出相应的“器物文化”、“制度文化”和“观念文化”成果。 |

1998年4月, 《人民日报》发表谢龙撰写的《文化观与文化研究方法评述》一文(注:谢龙文章载于《人民日报》1998年4月25日第5版。以下引该文不另注。),把当前文化研究中存在着的一些理论和方法难题做了评说,很富有启发性。谢文列举的难题中,首先涉及的是,对文化的本质和内涵的广义和狭义两种界说。持广义文化观的论者认为,“人的一切创造物都是文化,它存在于社会生活的各个领域、各个层面和各个部分之中,从某种意义来说,文化就是社会”;文化的“核心内容或‘内核’”是“蕴含在实践活动与成果中的人的素质、能力与价值取向,即兼具社会和个人形式的人格”;因此,“以人格为内核的文化不应局限于观念形态,而应扩展到全部社会活动”,经济、政治和狭义文化领域都在其中。持狭义文化观的论者则认为,文化应限定于观念形态和精神生产成果的范围,“经济和政治不是文化”,“如把文化扩展到经济和政治,也只是指渗入其中的精神因素”;“只有文化当做人类社会一个组成部分,才有文化在人类社会中的地位和作用可言;如果文化和人类社会的外延完全重合,文化的地位和作用就无从谈起”。

在我看来,这两种文化观虽在“文化”的内涵和外延的理解上存在着明显的歧异,但实际上存在着共同点:广义文化论虽然认为文化的外延与经济、政治等“全部”社会生活领域“重合”,也只是指“蕴含”在那些领域的“实践活动和成果中的素质、能力与价值取向”而言,也就是说,主要还是指社会生活的各个领域都“蕴含”着精神因素而言;而狭义文化论也承认那些领域中“渗入”着“精神因素”。由此看来,实际上双方都承认文化主要是指“精神因素”,而且双方似乎也都确认精神因素来自于社会实践活动。我觉得这里的关键问题是,“渗入”或“蕴含”在各个社会生活领域的精神因素,其核心内容究竟是什么?它们是怎样“渗入”或“蕴含”在社会生活的各个领域或层面的?又是怎样发展、衍变的?“渗入”或“蕴含”在社会生活各个领域或层面的“实践活动”和“创造成果”中的“精神因素”有没有区别?它们之间有什么样的关系?特别是各个领域或层面的“实践活动”和“创造成果”之间,又有什么样的关系?这些问题,我们在各家论说中都很难见到明晰的阐释。

谢龙提到的另一个难解的问题是怎样认识“不同文化的共性与个性”。其中,“一种思路侧重个性”,认为不同的历史背景必然形成不同的文化个性。如认为中国文化的一个突出的个性在于强调“天人合一”或“人与自然的和谐统一”;而西方文化的一个突出个性是强调“天人二分”或“人与自然的分离”,强调“征服自然”。再如,“重道德和重知识、重整体和重个人、重精神追求和重物质享受等等”都是中西文化个性上的区别。“另一种思路侧重共性,反对把‘合一’和‘二分’作为中西文化区别,认为‘合一’和‘二分’是人类实践活动的两个基本方面,他们是从社会实践一般规律层面考察源于人类社会共同历史背景所形成的人类文化的‘共性’”。显然,只看文化的共性或个性都不可能认识到全貌,因此,“再一种思路是个性和共性并重,既从文化本身又从社会实践一般规律层面考察中西文化,赞成把‘合一’和‘二分’作为中西区别,但反对把这种区别绝对化,中西文化的共通性源于社会实践一般规律,但又不能以此取代文化本身的考察。否则不仅‘合一’和‘二分’作为中西区别不能成立,而且众所共识的重道德和重知识、重整体和重个人、重精神追求和重物质享受等等作为中西文化的区别也都不能成立,因为‘区别’涉及的双方都是社会实践不可缺少的基本方面”。力求把个性和共性统一起来以求得全面的认识,显然是对的。但这里的问题是,为什么只有在“社会实践一般规律”之外去作“文化本身的考察”,才能认识文化的个性呢?难道“文化本身”的规律是处于“社会实践一般规律”之外的规律吗?而且,根据什么标准去判定中西文化的“主导方面”和“差异性”和“非主导方面”的“共通性”呢?就我们见到的一些论述来看,那标准似乎就是通观古代先贤圣哲的论说,从那些文句里比较出何种主张为多者,就把它判定为某种文化的“主导方面”,主张较少者,就判定为“非主导方面”。难道这就说得上是“对文化本身的考察”吗?显然说不上。早在本世纪初那场论争中,胡适等人已经指出,这种考察方法是极不可靠的。其实,这种“文化考察”仅仅是对先贤圣哲的文化价值观念的考察,而不是对整个人群或整个民族的文化的考察。先贤圣哲的价值观念对人群或民族大众的价值观固然是有影响的,但那影响的深度和广度、时间和空间都是极不相同的,一个民族的大众或其中哪些阶级或阶层的大众在多大程度上接受先贤圣哲的影响,取决于先贤圣哲的价值观在多大程度上与那些大众的生产生活方式或实际生活过程相吻合。例如,汉武帝独尊儒术,孔孟儒家大力倡导“重义轻利”,而司马迁看到的“编户之民”以至王侯绅贵的价值观却是“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”;“夫神农以前,吾不知矣。至若《诗》、《书》所述,虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心夸衿势能之荣。使俗之渐民久矣,虽户说以眇论,终不能化”(注:《史记·货殖列传》。)。在这种情况下,怎能把“重义轻利”、“重精神追求而轻物质享受”之类的价值观视为整个中华民族文化的“主导方面”或从古至今不同于西方的“文化个性”呢?

本世纪的两次文化讨论高潮都证明了一个事实:如果理论和方法论的问题不解决,历史文化比较中的许多实际问题很难得到解决。诸如:中西文化是否真有主静与主动、主德与主力、主群体与主个体、主内陆与主海洋、主封闭与主开放、主内向与主外向、主综合与主分析、主天人合一与主天人相分等等之分异?这些问题至今没有解决,或至少没有完全解决,因此,困扰世纪初一代论者的这些问题,至今也还不时在困扰着我们。要解决这些问题,不只需要更深入地研究中西历史,尤其需要解决一系列根本性的理论问题,诸如,究竟怎样认识人类文化的共同性和各民族文化的独有特性或个性?怎样认识文化的时代特性和跨越时代的传承性?最终势必又要追踪到探究究竟什么是文化?文化的产生、发展、传承、衍变有没有规律?不同文化之间,相互冲突或吸收、融会,有没有规律?或有什么样的规律?若不在这些根本性的理论问题上有所突破,就很难完全摆脱一个多世纪以来中西文化论争的种种困扰。

为此,我不揣冒昧,就历史文化比较的理论和方法论问题提出一些看法,供学界同仁参酌和批评。首先从什么是文化这个老大难问题说起。在西方文献中,“文化”定义多达数百种,我们自然不可能在此一一讨论,只能略举几种较有代表性或较大影响的说法,略加探讨。如著名文化人类学家马林诺夫斯基说:“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的一套习惯,它们都是直接的或间接的满足人类的需要。”(注:马林诺夫斯基:《文化论》,中国民间文艺出版社1987年版,第14页。)此话似乎可以简化为:文化就是包括一套满足人类需要的工具和习俗惯例。拉尔斐·比尔斯等著《文化人类学》一书(权威性的美国大学教科书)称:“一种文化就是一套通过学习获得的、一个具有决策行为的人群显示出其特征的思想和行为方式。”该书又说:“在爱斯基摩人看来,爱斯基摩文化就是前辈通过语言和示范下来的一种生活范式。”(注:拉尔菲·比尔斯等著:《文化人类学》,河北教育出版社1993年版,第30页。另参见马文·哈里斯等著:《文化人类学》,东方出版社1988年版,第6~7页。还可以参见庄锡昌、顾晓鸣、顾云深等编:《多维视野中的文化理论》,浙江人民出版社1987年版,有关各页。)简言之,文化就是一定的人群从先辈传承下来和通过学习得来的一套思想和行为方式和生活范式。这两种说法实际上是相近或相通的。因为“一套满足生活需要的工具和习俗惯例”和“一套思想、行为方式或生活范式”实际上是一回事。此类定义可归结为“文化为生活范式说”。另一类定义主张文化乃是人类活动创造的一切“人工制品”(artifact)的总和,也就是全部物质成果和精神成果的总和。如《方塔纳现代思想辞典》“文化”条目的作者之一罗纳德·弗勒切尔(Ronald Fletcher )称:“文化是一个人群的‘社会遗产’,是人民在他们特定的生活条件下从事的活动中创造——有时是有意地创造,有时是通过无意的相互联系和影响而产生)——出来而且世代相传——虽然有性质和程度的变化——的物态的人工制品(器具、武器、房屋、工作场所、偶像、政府、再制品、艺术作品等等)、集体的心智和精神的‘人工制品’(符号体系、观念、信仰、美、价值等等)和特定的行为形式(制度、社会分解、仪式、组织形式等等)的总和体”(注:The Fontana Dictionary of Modern Thought.Fontana/Collins 1978,p150.)。此类定义可归结为“文化乃文明成果说”。按这种定义,“文化”和“文明”就成了同义词。但也有人对两者作了区分。最常见的一种区分是说:“文化”是活动着或活着的“文明”,“文明”是凝固不动或已经死去的“文化”(注:参见佩里·安德森:《文明及其内涵》,载《读书》杂志1997年第11、12期。)。这都属于“大文化”或“广义文化”的定义,因为无论就“生活范式”或“思想、行为方式”来说,或是就“物质和精神文明成果”来说,都包括了经济、社会、政治和精神等各个领域的内容。在西方,还有狭义的文化概念,就是仅指精神文化或精神文明成果。不过这种狭义文化概念用得较少。

在我国,人们曾长期普遍习惯于使用狭义的文化概念,把文化限定为“观念形态的文化”。不过,至少在世纪初,人们已经使用了广义的文化概念。如梁漱溟、胡适都把文化视为“生活的样法”,接近于西方学者主张的“文化为生活范式说”;还有梁启超,他说:“文化者,人类心能所开释出来之有价值的共业也。”(注:梁启超:《什么是文化》,载《学灯》1922年12月9日。)近年来的文化讨论中, 盛行一种“文化三层次说”,即把文化分为物质文化(或器物文化),制度和习俗、惯例文化以及精神文化这样三个层次。或把习俗、惯例单列为一层次,就是四个层次。或者把上述内容归纳为物质文化和精神文化两个层次。这与陈独秀当年在《吾人之最后觉悟》一文所述中国引进“西学”由器物而制度而道德观念的顺序大体一致。此类定义接近于西方学者主张的“文化为物质和精神文明成果总和说”。张岱年、程宜山则把“文明成果说”和“活动方式说”(接近于“生活方式说”)融为一体,认为“文化是人类在人和世界关系中所采取的精神活动与实践活动的方式及其所创造出来的物质和精神成果的总和”。庞朴持类似见解,他说文化“可以包括人的一切生活方式和为满足这些方式所创造的事事物物,以及基于这些方式所形成的心理和行为。它包含着物的部分,心物结合的部分和心的部分”。其中,“物的部分”主要指“器物文化”,“心物结合的部分”主要指“制度文化”,“心的部分”主要指“精神文化”。季羡林先生基本上赞成这一见解(注:参见季羡林:《中国文化发展战略》,见季羡林、张光鼐编选:《东西文化议论集》上册,1997年版,第32~33页;张岱年、方克立主编:《中国文化概论》,北京师范大学出版社1997年版,第4~7页;张岱年、程宜山著:《中国文化与文化论争》.中国人民大学出版社1990年版,第2页。)。

综观上述各种“文化”定义,不外乎三大类,即“生活方式说”、“文明成果说”和“生活方式与文明成果综合说”。这些定义显然都有一定的合理性,都在不同程度上有助于理解“文化”的丰富内涵。过去我们把文化主要理解为观念形态的文化,而且把观念形态的文化主要理解为具有一定阶级属性的、唯物或唯心的意识形态,显然过于狭隘了,不利于理解历史和现实中的丰富、复杂的文化现象。广义文化概念有助于克服这方面的缺陷。但是,这些广义文化定义也有自身的缺陷。最突出的缺陷就是它们都过于笼统,难以帮助人们认识“文化”产生、发展、流布、衍变的原因及规律。例如,按照“文化为生活方式说”,种地织布和造机器、婚丧嫁娶和生老病死、旅游观光和求神拜佛等等,都并列地属于“生活”或“活动”的方式,它们之间有什么样的关系呢?怎样认识那些生活方式产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?又如,按“文化为文明成果说”,锄头镰刀和拖拉机收割机、铁砧铁锤和锻压机、纸笔墨砚和计算机打印机、二胡小提琴和电子琴等等,都同属于“器物文化”,它们之间有什么样的关系呢?怎样认识那些器物产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?井田制、均田制、联产承包责任制和奴隶制、农奴制、行会制和市场经济体制,三公九卿、三省六部和现代政府体制,古今中外的种种文化教育制度等等,都同属于“制度文化”,它们之间又有什么样的关系呢?怎样认识那些制度和体制产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?人生观和社会历史观、上帝和佛陀、有神论和无神论、道德观和美学观念等等,都同属于“精神文化”,它们之间又有什么样的关系呢?又怎样认识那些“精神”产生、发展、流布、衍变的原因及规律呢?对于这些问题,大多数的论者避而不答。有的论者作了一些回答,但也十分笼统。例如说,“器物文化”或“物质文化”属于“基础”或“外缘”层次,“精神文化”特别是其中的哲学观念和价值观念属于“核心”层次。可是,“基础”、“外缘”和“核心”之间又是什么关系呢?它们究竟是谁产生谁呢?一种常见的回答是说,它们是相互影响、相互产生和相互推进的。可是,如我们在有关论述中所述,这种“你推动我,我推动你”的循环推动论,并没有解决问题,而只是留下了新的困惑。“生活方式与文明成果综合说”更为笼统,留下的困惑也更多。总之,“广义文化”界说的最大缺陷在于,“文化”成了一个“筐”,整个社会都往里装,结果,不但装进去的种种“生活样法”和“创造成果”的产生、发展、衍变的规律隐没了,连那个“筐”本身是怎样被编制起来的也难以说清楚了,以至像梁漱溟那样的睿智之士就干脆把它归之于周公、孔子之类的先圣贤哲的杰作。

近年来,文化研究的理论和方法的探讨,呈现出日渐深入的趋势。如张岱年、程宜山在《中国文化与文化论争》一书中指出:不能把文化的创造最终归结为强烈的意志要求,因为“在支配着人们的创造活动的精神动力后面还有动力,这个动因归根结蒂地说,是生产力和生产关系的发展”,“把精神动力当作最终原因一类的东西,无限夸大其能动作用,就有可能陷入历史唯心主义”。张岱年、方克立主编的《中国文化概论》一书,在何晓明执笔的《绪论》章中论及物质创造活动与精神创造活动的关系时指出:“在研究人类的精神创造时,不能忽视物质创造活动的基础意义和决定作用”;“在讨论关于心态文化诸问题的时候,不能忽略物态文化、制度文化、行为文化对于心态文化的影响、制约,总之,不能将‘小文化’与‘大文化’割裂开来,这是历史唯物主义文化观与方法论的一个基本要求”(注:张岱年、程宜山著:《中国文化与文化论争》,中国人民大学出版社1990年版,第9~10页; 张岱年、方克立主编:《中国文化概论》.北京师范大学出版社1994年版,第7~8 页。)。我们需要沿着这样的方向,把文化研究的理论和方法的探讨进一步推向深入。

为了促进对问题的深入探讨,我在此冒昧提出一个供参酌、批评的界说:文化是一定的人群在经济、社会和精神等社会生活领域的实践活动中产生价值观主使下形成的思维方式、行为方式(包括生产、生活方式的选择取向)和相应的物质和精神的有形成果(器物、制度、著作和作品等有形符号体系等等)。

这一界说主要包含着这样两层意思:第一,文化是人群在为求得生存、发展而从事的社会实践活动中创造出来的、体现着一定的价值观的思维方式、行为方式和与之相应的一套有形的物质和精神成果,因此,它必然随着人群的实践活动和实践能力的发展而发展、衍变。人群以物质生产实践活动为基源而逐级升华的经济、社会、政治和精神等社会生活领域的实践活动,是推动文化产生、发展、衍变的原动力。所谓“以物质生产实践活动为基源而逐级升华的经济、社会、政治和精神等社会生活领域的实践活动”,指的是:人群为求得生存和发展的最基本的条件,首先必须从事满足吃、喝、住、穿需求的物质生产活动,同时必须从事与物质生产实践活动和实践能力的发展相适应的、逐级升华的经济交往、社会交往、政治交往和精神交往活动;正是在这些不同层面的实践活动中,产生出相应的价值观,进而产生出经济、社会、政治和精神领域的思维方式、行为方式和相应的有形的物质和精神成果。第二,在人群的实践活动中形成的价值观,是人们判断万事万物和自己的所思所为的利弊得失或是非善恶,从而作出自己的行为选择的价值标准,是制约文化创造活动及其结果的核心因素。它的初始形态表现为促使人们作出行为选择的直觉心态,其升华形态则表现为判断物质和精神生活领域万事万物的利弊得失或是非善恶的理论体系。它在人们的实践活动和实际生活过程中形成,反过来制约人们的文化创造活动及其结果,但人们的实践活动和实际生活过程的发展、衍变,最终决定着价值观的发展、衍变。 简言之,这一界说把文化的产生、发展、衍变过程描述为:(1)人群从事的以物质生产活动为基源而逐级升华的经济、社会、政治和精神生活领域的社会实践活动→(2)相应的经济、社会、 政治和精神生活层面的价值观念和相应层面的思想和行为方式→(3 )相应层面的有形创造成果(器物、制度、著作和作品等有形符号体系等等)。

这一界说与先前的一些文化界说的区别主要有以下两个方面:

其一,这一界说把创造文化的实践活动与文化创造的结果严格分别开来,突出实践活动的第一性地位。实践活动是本源,是原动力。价值观和与之相应的思想和行为方式(包括生产生活方式的选择取向)是人群在实践活动中产生的无形的创造成果,器物、制度、各种符号体系等等是有形的创造成果。实践活动与创造成果之间的关系是创造与被创造的关系,同时又是作用力和反作用力的关系。先前的一些界说往往用“生活范式”、“生活样法”、“行为方式”之类的概念,把实践活动与实践活动创造的结果混淆在一起,淹没了实践活动。因为那些概念既可被说成是“活动”,也可被说成是“成果”。这样,文化产生、发展、衍变的原因和规律就无法说清楚,或者就可以被任意解释。我们的界说意味着,实践活动及其发展是推动文化产生、发展、衍变的原动力。后者随着前者的产生、发展、衍变而相应地产生、发展、衍变。这是文化发展、衍变的基本规律。后者作为反作用力制约——促进或阻碍——前者的发展。这是文化的功能。有的论者强调,实践活动和制约实践活动的价值观(表现为行动的目的、动机)以及相关的制度、体制等等文化成果不可能分离,强调一切实践活动都是在一定的目的、动机和相关的制度、惯例的驱使或制约之下发生的,从而否认实践活动的本源和原动力地位。但这既与事实相违,也于理难通。人类的实践活动固然都有某种目的、动机的驱使,但从原始人制作最初的工具开始,每一种初创性的实践活动开始之时,驱使人们从事那种活动的“目的、动机”或者近乎生物体的生存本能,说不上是有意识的目的、动机或价值观;或者只是带着旧的实践活动的价值观去从事自己还没有意识到其全部后果的新的、初创性的实践活动。只有那初创性的实践活动的实际后果已经被充分感受到之后,人们才会形成判断那些实践活动的性质及后果的利弊得失或是非善恶的价值观。原始人从茹毛饮血改为熟食,不可能事先凭空产生了“熟食为佳”的价值观,然后决定以熟食代替生食,多半是在天然森林火灾之后,求生食而不可得,只好捡食烧烤过的食物,经过切身体验后才产生“熟食为佳”的价值观。从炼丹术到化学的发明和应用,从摩擦生电的偶尔发现到电学的发明和应用,经历着同样的过程,体现着同样的规律。人类至少首先经历了两三百万年的植物采集和原始渔猎的实践活动,才发明了有明确的目的、意识主使的畜牧、农耕和手工业品的制作技术,又经过了漫长的实践活动,才发明了机器生产技术,然后才发明了电脑、信息技术,相应的工具和有关那些工具的优劣好坏、利弊得失的价值观念才被创造出来,与之相应的交往方式、习俗、惯例、制度、体制及其是非善恶、利弊得失的价值观念,也才被陆续创造出来。只是到了现代,几乎一切科学技术的发明创造,都事先经过头脑的严密思考设计,然后被创造出来,于是人们觉得,似乎是先有头脑中的“文化观念”,然后才有行动和产品。但这只是错觉。那事先的设计或谋划,只是先前的实践活动中积累的“文化成果”的产物,还不能等同于那新制作出来的产品所“蕴含”的“文化观念”,例如核能产品或克隆产品,只有制作出来并且应用之后,充分认识了它们的利弊得失之时,才能对它们形成完整的文化价值观念。总之,所有物质和精神的有形和无形“人工制品”,都是人类实践活动创造的,都随着人类实践活动和与之相应的实践能力的发展而呈现出从低级向高级发展的不同阶段。这是两三百万年人类历史发展的事实可以充分证明的规律。

其二,这一界说表述了相应于各个社会生活领域的文化的层次关系。与先前一些文化界说不同的是,它不是按“物质”、“制度”和“观念”或“精神”来划分层次,而首先是按人类社会实践活动的层次来划分相应的文化创造成果的层次。其中,物质生产实践活动是文化创造过程的起点和原动力,接着是依次升华的经济交往、社会和政治交往以及精神交往这样一些社会生活领域的实践活动,每一个层面的实践活动推进着下一个层面的实践活动的发展,同时又在本层面上创造出相应的“器物文化”、“制度文化”和“观念文化”成果。如物质生产实践活动创造出蕴含一定文化价值观念的生产工具,还创造出具有一定文化素质和能力的生产者;经济交往活动创造出蕴含一定文化价值观念的经济交往体制和制度;社会和政治交往实践活动创造出蕴含一定文化价值观念的社会和政治领域的体制和制度;精神交往实践活动创造出蕴含一定文化价值观念的精神生产的体制、制度和产品——哲学、宗教、知识体系、艺术作品等等。这时的层次关系与我们在《人的发展与历史发展》一书中展示的“历史运动过程中的根本动力和各种作用力与反作用力的关系示意图”的层次关系是完全一致的,只不过在那里是从整个历史创造过程来展示的,在这里是从文化价值创造过程的视角来说的。为有助于说明问题,我把那个示意图转录如下:(注:参见拙著:《人的发展与历史发展》,吉林文史出版社1988年版,第68页;另见拙文《历史运动的层次和历史比较研究的层次》,载《历史研究》1985年第5 期。 Grands themes. Methodologie Sectiopns Chronoloques 1. Rapports et abreges.Comite International des Sciencces Historiques,Madrid,1990.Vol.I,p186.此处转录略有改动。)

历史运动过程中的根本动力和各种作用力与反作用力的关系示意图

说明:

表示历史运动的根本动力的运动方向。→表示多种作用力的运动方向。--→表示多种反作用力的运动方向。上下两行各项之间的关系,是“实践活动”与“实践活动的结果”之间的关系,如一定的生产力发展水平是该时代的物质生产实践活动的结果;生产关系和经济体制是适应经济交往活动的结果;而经济交往活动又是物质生产活动的推动和生产力发展影响的结果,等等。“活动结果”反过来又对“实践活动”产生反作用力。

从这个示意图的内层框中可以看到,在一个社会或人群内部,物质生产活动处于推动整个历史运动前进的原动力和起点位置,从文化角度来看,也就是处于文化价值创造过程的原动力和起点的位置。它在示意图的上方依次推动着经济交往、社会和政治交往、精神交往的实践活动的发展;在图的下方,依次推动着生产力、生产关系和经济体制、社会和政治制度和体制、精神生产体系和精神产品这样一些文化成果的创造。所有这些发挥第一性推动作用的力量和方向,都是用实线箭头标志的。图中的虚线箭头表示文化创造成果反过来对各个层次的实践活动和文化成果的进一步发展、衍变发挥促进或阻碍作用的反作用力。这反作用力集中表现为价值观念和与之相应的一套思维行为方式对各个层次的实践活动和文化创造成果进一步发展、衍变施加的促进或阻碍的影响力。与社会发展和文化创造的前进方向吻合的价值观念和思维、行为方式,起着促进作用,反之,就起阻碍或促退的作用。包括文化价值创造过程在内的整个社会历史的发展过程,就是这样一个“物质变精神,精神变物质”的往复推进过程。但这不是“你推动我,我推动你”那样两个对等的并立者之间的循环式推动。“物质”始终处于第一性地位。不过,这里的“物质”不是人之外的“物质”。如我们在有关论述中反复指出,实践唯物论或唯物史观所“唯”的“物”本意不是指物质实践活动。它创造出文化价值成果,它的创造物反过来促进或阻碍它的发展。后者起促进作用时,它的发展速度就加快;起阻碍或促退作用时,它的发展速度就缓,甚至萎退。但它迟早要创造出适应它发展的新的文化价值,来代替阻碍它发展的旧的文化价值。这是历史发展规律,也是文化发展规律。

我觉得,把这样的理论转化为方法论,用以进行文化研究,包括中西历史文化的比较研究,有助于解决实证研究中遇到的种种难题。我在即将面世的《唯物史观与历史科学》一书(注:该书由高等教育出版社1999年出版。)的第八章中,对这些问题作了初步的论证。当然,这一切都只是管窥之见,有待学界同仁批评指正。