| 明清史 |

人类正面临从未有过的变化

——论高科技革命的世界历史意义

何顺果

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年09期

【原文出处】《世界历史》(京)1999年03期第2~12页

【作者简介】何顺果,北京大学历史系教授。北京100871

自本世纪开始以来,特别是第二次世界大战以后,人类社会发生了巨大而深刻的变化,但到目前为止这种变化只不过刚刚开始。现在,21世纪正在向我们走来,处于世纪之交的人们,如何认识人类正在和将要发生的变化,这种变化的本质究竟是什么,它将给人类带来怎样的启迪与教训,这些都是国内外广泛关注的重大课题,社会科学不能不给予回答。

一、马克思的伟大预言

人类文明自诞生以来,不仅走过了几百万年的历程,而且已遍及全部新旧大陆,历史久远而形态万千。不过,从生产力发展的角度观之,迄今为止人类获取财富的源泉,主要还是依靠人们的“直接形式”的劳动,即人的活劳动或体力劳动。因为迄今为止已经出现的生产力,不外乎这样三大形态:(1)原始生产力,即自然形态的生产力;(2)农业生产力,即半人工半自然形态的生产力;(3)工业生产力,即完全人工形态的生产力(注:罗荣渠:《一元多线历史发展观与东亚现代化进程》,《现代化新论续篇》,北京大学出版社1997年版,第54-55页。)。与此相联系,我们可以以此为标准,将人类社会的演进划分为三大时代:采集渔猎时代,农业文明时代,工业文明时代。换言之,在人类社会经济的发展中,迄今为止只发生过两次大的生产力的革命:一次是新石器革命,另一次便是工业革命。虽然与同一性质和水平的生产力相适应的可能有几种不同的生产关系,在大致相同的经济基础上也可能构筑完全不同的上层建筑和文化形态,但透过所有这些生产关系和以这些关系为核心构建起来的社会经济形态的帷幕,人们不难发现它们的一个共同点就是,人们的生存须臾离不开人类自身的“直接劳动”,人类财富的主要源泉也来自他们的“直接劳动”。即使在资本主义制度下,虽然采用了大机器生产,但雇佣劳动仍是整个经济运行的基础,资本一方面要求尽量否定工人的必要劳动,另一方面利益的驱使又要尽量延长工作日,以便增加工人的剩余劳动。总之,在此以前的所有时代,正如本杰明·富兰克林所说:“致富之路就像通往市场的道路一样平坦,主要靠两个词:勤劳、节俭”。(注:本杰明·富兰克林:《富兰克林文集》,西南财经大学出版社1997年版,第205页。)

然而,自16世纪以后,随着资本主义生产方式的产生,以及工业革命的展开和大机器的采用,人类获得财富的方式也开始悄悄发生变化。这是因为,资本主义生产是剩余价值的生产,而剩余价值总是超过等价物的价值:“在资本方面表现为剩余价值的东西,成为在工人方面表现为超过他作为工人的需要,即超过他维持生命力的直接需要而形成的剩余劳动”(注:马克思:《经济学手稿》(1857-1858年),《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版,第287页。)。但剩余价值的生产实际上有两种方法:绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产,前者是指在必要劳动时间不变的情况下,绝对延长剩余劳动时间而增加的剩余价值生产。但工人工作日的延长并不是无限的,因为它要受生理因素和道德因素的制约。因此,资本家一方面要千方百计地迫使工人超出“必要劳动”来做剩余劳动,另一方面又要想方设法尽可能地缩短“工作日的必要劳动部分”,即所谓“最大限度否定必要劳动”,这就使科学技术在工艺上的采用成了必要。因为采用了科学技术,才能达到既最大限度地提高劳动生产率,又最大限度地否定必要劳动的目的,而这个目的的实现正是“资本的必然趋势”。正是在这个意义上,马克思说:“只有到这个时候,资本才获得了充分的发展,或者说,资本才造成了与自己相适应的生产方式。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第211页。)

那么,从生产力发展的角度看,随着资本主义生产方式的产生和大机器的采用,人类获得财富的方式发生了怎样的变化呢?这种变化就是:在采用大机器生产以前,人类进行财富生产的决定性因素,是人们直接从事劳动的时间,即劳动者直接耗费的劳动量;而在此后,财富的获得就越来越多地取决于科学技术的进步,即科学在生产上的运用。正因为如此,马克思在谈到只有科学在工艺上得到应用的时候,资本才建立了与自己相适应的生产方式之后,深刻地指出:“可见,资本的趋势是赋予生产以科学的性质,而直接劳动则被贬低为只是生产过程的一个要素。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第211页。长期以来,在一些人看来,马克斯·韦伯关于“合理资本主义”的命题,是讲资本主义剥削的“合理性”,因而是为资本主义制度辩护的,但从马克思关于“资本的趋势是赋予生产以科学的性质”的论断来看,韦伯的命题还是有道理和价值的,因为“科学性”无疑包含着“合理性”,这并非全属题外话。)既然由于科学技术在生产上的运用,“直接劳动”即体力劳动已被“贬低”到次要的地位,而资本主义生产则被赋予了“科学的性质”,这不等于说科学在这里正在相应地被提升到首要生产力的地位吗?尽管当时它还只是一种趋势。正是基于这一重要发现,早在19世纪中叶,当工业革命刚刚在英国完成、大工业正在欧陆和北美起飞、从全球角度看大机器的采用还远非普遍的时候,马克思就在其著名的《经济学手稿》(1857-1858年)中预言:随着新的科学技术的采用和生产力的发展,人类必将迎来这样一个新时代,在这个时代“直接形式的劳动”将“不再是财富的巨大源泉”,劳动时间也将不再是“而且必然”不再是“财富的尺度”(注:马克思:《经济学手稿》(1857-1858年),《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版,第218页。)。同时,马克思还预言,一旦这个新时代到来,那么:

“群众的剩余劳动不再是发展一般财富的条件,同样,少数人的非劳动不再是发展人类头脑的一般能力的条件。于是,以交换价值为基础的生产便会崩溃,直接的物质生产过程本身也就摆脱了贫困和对抗的形式。个性得到自由发展,因此,并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间,而是直接把社会必要劳动缩减到最低限度,那时,与此相适应,由于给所有的人腾出了时间和创造了手段,个人会在艺术、科学等等方面得到发展。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第218-219页。)当然,在马克思去世之际,还只有英国完成了工业化,无论是欧陆还是北美都还处于工业化的过程中,至于亚洲、非洲、拉丁美洲的广大地区,绝大多数国家工业化还没有真正起步:就科学而言,它要转化为直接的生产力,必须经过“科学——技术——生产”这样一个转化过程,即经过一个复杂的中间环节,而当时实现这种转化的条件还极不充分,因而科学技术还“属于一般社会生产力”,即“潜在的或间接的生产力”(注:哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》,参见陈学明:《哈贝马斯的“晚期资本主义”论述评》,重庆出版社1993年版,第214-215页。)。因而离他所预言的那个“直接形式的劳动不再是财富的巨大源泉”的时代,还相去甚远,这是不言而喻的。但是,马克思的预言毕竟揭示了一个真理,即资本主义生产方式的产生确实给人类带来了一种从未有过的机遇,这就是它在把新的剥削和压迫强加于无产者之时,也开辟了人类在某种程度上摆脱“直接劳动”的新时代之路,尽管这种“直接劳动”可能永远是必要的。因为导致工业革命的科学革命及其有关的发明创造,虽然不一定都直接导源于资本对技术的需求,但正如马克思所指出的:

“资本不创造科学,但是它为了生产过程的需要,利用科学、占有科学。这样一来,科学作为应用于生产的科学同时就和直接劳动相分离”,“只有资本主义生产方式才第一次使自然科学为直接的生产过程服务”,“科学获得的使命是:成为生产财富的手段,成为致富的手段。”(注:《马克思恩格斯全集》第47卷,人民出版社1979年版,第570页。着重点为引者所加。)

关于这个问题,甚至连把自己的著作称为“非共产党宣言”的W.W.罗斯托,也通过自己对“现代经济的起源”的独立和卓越研究,得出了与对手马克思几乎完全一致的结论,这只要读一读其所著《这一切是怎么开始的》,就可明白。在此书中,W.W.罗斯托阐述了这样一个中心论点,作为“现代经济”产生标志的工业革命,既不是直接导源于商业学派所说的“商业革命”,也不是由于制度学派所谓“所有权”改变的直接结果,在很大程度上是由“科学革命”所决定的。因为只有“科学、发明和企业三方面的持续努力结合在一起”,才“能够把经济提高到新的发展阶段”即“持续发展”阶段,“促使新的报酬递增的事例和许多新的先导部门复合体的出现”(注:W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的:现代经济的起源》,商务印书馆1997年版,第117页。)。他的结论是:

“科学革命,从其全部结果来看,是历史方程式中的一个要素,它把早期现代欧洲同所有过去的经济发展阶段区别开来了。”(注:W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的:现代经济的起源》,第108页。)

二、本世纪发生的巨变

马克思的伟大预言虽然在他有生之年无法实现,但本世纪发生的一系列巨变足以证明,他所预言的那个新时代正迈着巨人的步伐向人们走来,尽管这个时代的序幕才刚刚拉开。

本世纪发生的头一件大事,是在19世纪下半叶发生的所谓“第二次工业革命”的推动下,欧陆和北美继英国之后相继实现了工业化,并因此而推出了四个新的世界性大国或准大国:首先是欧陆的德国和俄国,其次是北美的美国和东亚的日本。对于英法等老牌资本主义国家而言,除了俄国而外这几个新兴大国可以说都是“暴发式”的,而以美国尤甚。德国人深谋远虑,统一集中了它的智慧和力量;俄国人集东西方文化之精华,农奴制改革使它获得了难得的发展机会;美国人借天时与地利之便,内战之后有30年的和平建设;日本人以明治维新确立了新的发展方向,得以既保留传统又“脱亚入欧”。这一事实表明,工业革命已使资本主义世界的整体力量增强,并在上世纪末和本世纪初就越出了西欧的范围,即使在欧洲的落后部分也发生了令人震惊的变化。令人难以置信的是,工业革命起步较晚的俄国,1890年至1914年工业生产的年增长率,竟超过了包括美国在内的任何强国。所以,杰弗里·巴勒克拉夫把“19世纪90年代”,即所谓“第二次工业革命”开始的年代当作“当代史研究的出发点”(注:杰弗里·巴勒克拉夫:《当代史导论》,上海社会科学院出版社1996年版,第43页。),是有道理的。

但这几个大国的崛起,既给世界带来了一线光明,也包含着某种不祥之兆,因为除美国之外它们内部都保留了相当浓厚的帝国传统,这种传统只有在俄国被后来的“十月革命”所打断,因而经济的起飞只不过使那几个国家“如虎添翼”,结果导致了两次世界大战,这是本世纪发生的又一件大事。虽说是“世界大战”,其实主要战场两次都在欧洲,并多少带有东西欧对抗的色彩(注:德意志帝国的建立以普鲁士王国为基础,普鲁士王国的建立又以勃兰登堡为基础,无论是普鲁士王国还是德意志帝国都以柏林为其政治、经济和文化中心,而这个中心正位于东西欧分界线的易北河以东。),只不过德国有日本作为它的帮凶而英法则获得了美国的支持。但这种空前规模的战争并不都是“灾难”,世界由此而引发的变迁是深远而多重的:第一,战争使成打的王冠落地而再也无人去拾取;第二,抵抗团结和锻炼了以美国为首的西方民主力量;第三,社会主义得以在资本主义的薄弱环节进行“试验”;第四,旧殖民体系在东西方民主力量的共同打击下迅速瓦解。民族独立、人民解放、经济发展,成为本世纪不可抗拒的世界性潮流,这和19世纪的情况形成了鲜明的对照。所有这些都表明,人类在经历了空前的灾难和考验之后,在新的政治和经济格局的基础上获得了普遍的进步,各国人民有足够的智慧和能力,来解决本身面临的困难和问题,尽管还会有这样那样的挫折和曲折。

本世纪发生的第三件大事,应是“第三世界”的兴起和世界格局的改变。所谓“第三世界”,并不是制度性概念,它包括亚非拉社会制度各异的广大地区。早已有人指出,第三世界的兴起乃是西方新兴工业世界向原来广大的农业世界进行扩张的产物,是后者逐步被前者控制并形成依附地位的结果,其历史起源可以追溯到16、17世纪第一个被西欧“边缘化”的东欧(注:参阅L.S.斯塔夫里亚诺斯:《全球分裂:第三世界的历史进程》,商务印书馆1993年版,第42-54页。)。18世纪工业革命发生后,西欧资本主义核心地区的力量空前加强,其势力迅速扩及过去资本主义势力很少涉足的亚非拉广大地区,结果除俄国和美国等少数国家而外都被迫边缘化,成为西方列强的殖民地、半殖民地和附属国。由于不是原生形态,而是边缘化、半边缘化的产物,因而第三世界各国在经济上总是以某种形式与资本主义核心地区保持着联系而获得“依附性发展”,与发达国家相比它们还“欠发达”(underdevelopment),但并非根本“不发达”(undevelopment)。但是,第三世界的真正兴起还是在二战结束以后,因为这些国家和地区的大多数是在旧殖民体系瓦解之后,才获得了政治上摆脱其过去的依附地位、清除殖民主义和帝国主义的旧有影响、发展其民族经济的勃勃生机。拉美、东亚“四小龙”和东南亚三大新兴工业带的形成,以及中国在东方的重新崛起,就是第三世界兴起的有力证明。而今,广大第三世界国家和地区,在国际经济关系乃至联合国的讲坛上,正在取得日益增多甚至举足轻重的发言权,这种情景在第二次世界大战之前是难以想象的。至于与“第三世界”对应的第二世界,原本属于资本主义的发达世界,只因美国和苏联在战后以不同道路和方式,抓住了“高科技”这一关键因素,迅速上升为世界上的“超级大国”,它们才屈居第二位的。因此,三个世界的划分是相对的,只有发展是绝对的。

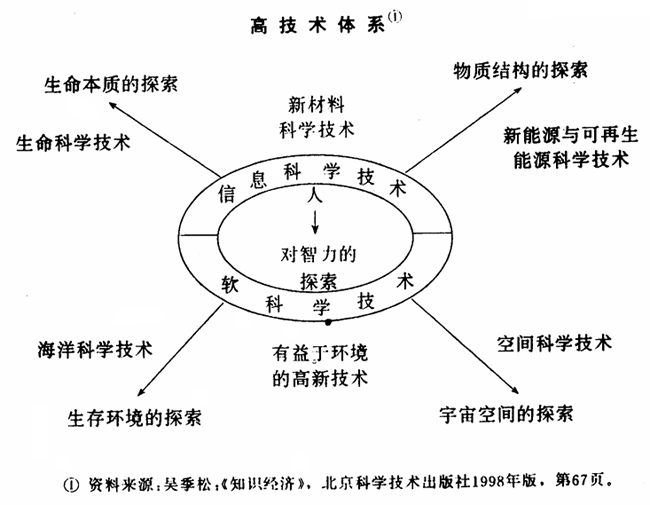

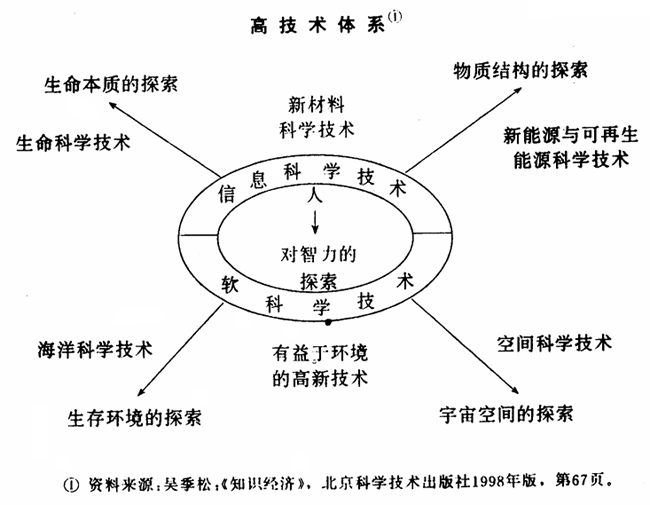

然而,本世纪发生的最大事件,可能既不是两次世界大战也不是第三世界的兴起,而是由二战引发的第三次产业革命。之所以说它是“二战引发的”,是因为:第一,作为这次产业革命的关键技术——电子计算技术是直接为了计算弹道而发明的;第二,电子计算技术及其产业一直是这次产业革命的龙头产业;第三,被称为“电脑”的电子计算机集中体现了第三次产业革命的本质特征。其实,作为这次产业革命先导的新的科学革命在二战前已经开始,爱因斯坦揭示原子能的奥秘是在1905年,T.H.摩尔根提出系统的“基因论”是在1926年。与历次科学革命不一样,这次科学革命有一个显著特点,就是在几乎每一个尖端科学领域都取得了关键性的突破,并直接导致了一系列“高技术”(high techn-ology)产业的兴起,形成所谓“高科技体系”(见下图)。到目前为止,这种高科技产业体系,主要包括六大群落:(1)电子信息技术产业;(2)新材料技术产业;(3)新能源技术产业;(4)生物技术产业;(5)海洋技术产业;(6)空间技术产业,而以电子计算机、生物工程和原子能利用为核心产业,或支柱产业。马克思认为:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”(注:马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1975年版,第204页。)换言之,划分“不同的生产时代”的标志不是别的,而是“工艺”或技术。那么,从“工艺”或技术的角度看,这次高技术产业的特征是什么呢?笔者以为,如果说传统农业是以“种植技术”为特征,现代工业是以“加工技术”为特征的话,那么这次高技术产业则是以“创新技术”(注:“创新”这一概念是约瑟夫·熊彼特发明的,他强调技术革新的重要性,强调创新是生产要素的新组合,认为创新是经济发展的“内在的因素”。但以后发生的“高科技”革命,不仅强调创新在一个企业和经济组织内部发展中的重要性,还要求以新的原理和新的技术来创造新的能源、新的材料直至新的生命,从而给“创新”这一概念注入了新的内容。所以,本文使用的“创新”概念,超出了原有的内涵。)为特征的,因为“高技术”之所以“高”首先当然是因为它们涉及了一系列尖端领域,其次就是因为它们是创新的,没有创新就不会有新材料、新能源,也就不可能通过“基因工程”复制生物,“复制”在这里也是创新。值得注意的是,与以往的任何一次科学革命不一样,这次科学革命很好地解决了技术问题,即科学由潜在生产力向现实生产力转化的中间环节问题*

,所以被称为“高科技革命”(注:哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》,参见陈学明:《哈贝马斯的“晚期资本主义”论述评》,第214-215页。),科学、技术和生产“一体化”趋势十分突出。正因为如此,我们把这些产业看作是与传统农业和现代工业不同的“第三产业”,而把导致这次产业的革命称为“第三次产业革命”;由于“高科技”(一般地说就是知识)在这次产业革命中起着决定性作用,我们又可把第三产业即高技术产业称为“知识产业”(knowledge industry)。

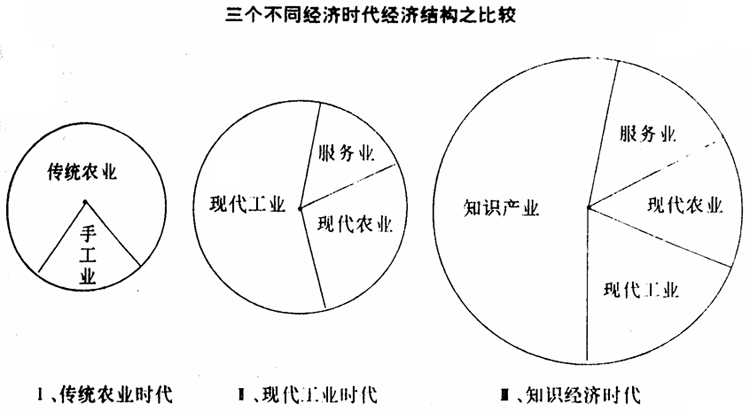

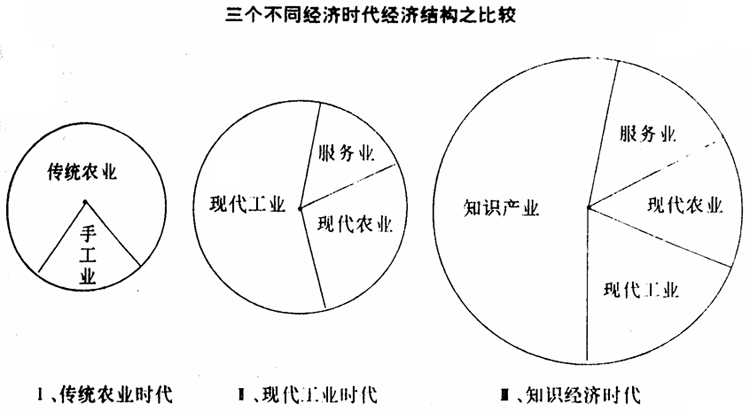

由于“高科技”所包含的巨大潜能和价值,战后知识产业的迅速崛起和扩张,已经或正在使现代经济发生结构性改组,所谓“现代经济”即几百年来形成的以现代工业为主体的经济。其突出的表现就是,在整个国民经济结构中,传统农业的比重进一步下降,以建筑、汽车、钢铁为支柱的现代工业的统治地位也发生动摇,而以计算机、新材料、新能源及生物工程为支柱的知识产业一跃而为国民经济中的“首要产业”,从而开创一个崭新的经济时代,由于它是以“知识产业”为主导的,因而被称为“知识经济时代”(Knowledge Economy Age),“知识经济”即科学技术在其中起决定作用的经济。这种转变首先发生于1957年的美国,据说这一年美国从事“第三产业”的人数,首次超过了第一产业(农业)和第二产业(工业)的人数,成为历史上“第一个大多数人既不从事农业生产,也不从事工业生产的国家”(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,商务印书馆1986年版,第21页。)。但这一说法是否可靠很值得怀疑,因为他们的研究者历来是把“知识产业”放在所谓“服务行业”之内来考察的,这就夸大了知识产业在整个经济中的比重,其作法和结论并不很科学,只能说明某种发展趋势。据美国学者马克鲁普测算,“知识产业”在美国国民生产总值中的比重,1958年时大约只占30%,但10年之后的1969年,包括知识产业在内的整个所谓“服务业”,已占美国国民生产总值的60.4%,而农业和工业所占比重则分别降至30%和36.6%(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,第22页。)。值得注意的是,这种结构性改组虽然最早发生在美国,但也相继发生于西欧大多数国家和地区,很快成为西方资本主义世界的主潮。据统计,1969年时,已有三个欧洲国家,即英国(51.0%)、荷兰(51.6%)、意大利(51.7%),其服务业在国民生产总值中的比重超过一半,而在西德(46.2%)、法国(45.3%)、瑞典(48.9%),此比重也已接近一半(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,第22页。)。尽管这些数字还很不精确,但足以说明现代工业社会经济的结构性改变,其方向已不可逆转,不能不说是具有世界意义的大事。这一点,如果把它和现代工业社会和传统农业社会的经济结构作一比较,就会看得更加清楚(见下图)。

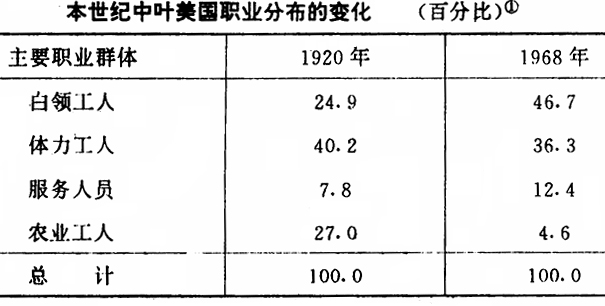

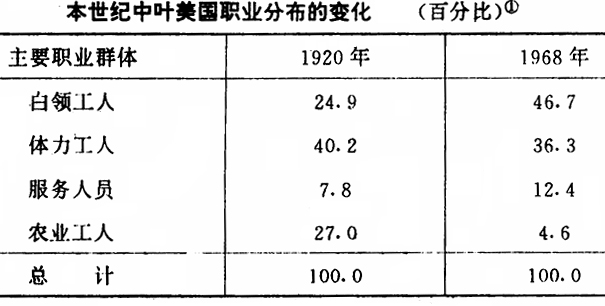

任何社会,其社会结构都是建立在生产关系的基础上的,并要随着生产关系的变化而变化,但两者的变化都要以生产力的发展为转移。由于二战前后发生新的科学革命,人类从此拥有了新的强大的生产力,即以“高科技”为标志的知识生产力,并由此建立起一大批与此相关的新兴产业。因此,二战以后社会变迁的一个突出事实,就是一个拥有高科技知识、资源和资本的“专业人员”群体的崛起,这些人以信息、能源、材料、生物等新兴产业为基础不断向生产的广度和深度进军,正在取代传统的产业资本家而成为社会的新富。与此同时,一个拥有一定高科技知识和技能,主要从事于知识产业劳动和服务的新的工人阶层正在逐步形成和扩大,并取代传统的以体力劳动为主的产业工人阶级成为主要的劳动阶层。总之,本世纪中叶,现代工业社会的结构发生了实质性的改变(见下表)。

更重要的是,随着“知识经济时代”的来临,继续用传统的经济学的规律和观点,来看待新经济运行的规律和特点,已越来越困难了。因为在知识经济时代,无形资本即知识和智力的占有和分配,比有形资本的占有和分配更加重要。以往的生产,以有形资源和劳力投入为主要条件,所以生产规模越大越好,现在企业经营的好坏以科技水平和知识密集为转移,其规模不一定需要很大。传统工业技术以尽可能地利用自然资料为目标,因而造成人与生态环境的失衡和资源的枯渴,而高科技则以科学、合理和综合利用现有资源为目标,得以实现经济的可持续发展。知识产品与物质产品也不一样,物质产品会变成商品,但知识产品却不单单是商品,并不因出售者而发生异化。因而在知识经济的条件下,便产生了这样一种可能性:劳动者与所有权的统一,防止或限制劳动的异化,从而深刻地改变资本运行的规律和特点。

①资料来源:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,商务印书馆1986年版,第151-152页。

三、邓小平的科学论断

关于本世纪发生的上述变迁,在国际学术舆论界众说纷纭之中,有一种主要的颇为流行的说法,就是所谓“信息革命”论。按这些人的意见,似乎二战前后发生的并不是科学革命而只是“信息革命”;在科学革命基础上建立起来的“高技术”产业,也不是一种与传统农业和现代工业并存而独立的产业,而只能把它们与以往的交通、运输、商业和服务等行业一起称为“服务业”;由此形成的“后工业社会”也不是建立在一定生产力和生产关系基础上的社会经济形态,而是什么“信息社会”(information society)。它让人如坠五里云雾,似乎看不见也摸不着。

我们知道,对人类这个主体来说,“信息”只不过是“我们对外界进行调节并使我们的调节为外界所了解而与外界交换来的东西”(注:诺伯特·维纳:《人有人的用处》,商务印书馆1978年版,第9页。),至于这种被交换的“东西”本身究竟为何物则要视具体内容而定,虽然一般认为信息交换是由“信源”、“信道”、“信宿”这三个要素组成的,但信息本身对人类来说永远只是一种被接收的“代码”,从这个意义上说,维纳的话是完全正确的:“信息就是信息,不是物质也不是能量”(注:诺伯特·维纳:《控制论》,科学出版社1963年版,第133页。)。因此,把二战前后发生的高科技革命归结为“信息革命”,不仅缩小了这场科学革命的广度和深度,也不利于揭示这场科学革命与第三次产业革命的内在联系,当然也就难于弄清这场革命所产生的实际后果和社会影响了。其实,任何真正的科学革命,都直接或间接导源于人类发展生产的实际需要,并最终必将引起当时社会生产力的变革,发生于二战前后的高科技革命也不例外。同时,自人类诞生以来,无论人类处于社会发展的何种阶段,都不能离开物质资料的生产而孤立地存在,而任何物质资料的生产过程在本质上都是“人和自然之间的物质交换”(注:马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,第201-202页。)。很难设想,生活在地球上的人们,有朝一日可以离开物质资料的生产,而仅仅靠所谓“信息”就能生存。把“信息”不恰当地抬到决定一切的高度,只会有意无意地掩盖社会和经济生活的真相。人们会问,就算如君所说,“信息”是如此的重要,但这信息是怎样制造出来的?又是谁来制造和提供的?信息的传布是要有一定手段的,这传布信息的工具是谁制造的?又是怎样制造出来的?接收信息并不是最终目的,人们拿这些信息又去干什么?其答案是不言而喻的。

笔者认为,从社会变迁的角度看,在发生于本世纪的诸多变化中,最大的变化是发生于二战后的新的产业革命,由此而形成的一系列新兴产业,包括计算机产业、发酵工程、细胞工程、基因工程、复合材料制造、核能开发、可再生能源开发、海洋资源开发、航天飞机制造、运载火箭和人造卫星研制,直至摸拟人脑思维原理和机制的人工智能机的研制,甚至“克隆”牛羊及其他生物的工程,等等,都带有很强的创新色彩,涉及诸多深奥的科学理论,需要采用大量尖端技术,并因此具有很高含金量。由于高科技知识在这些产业的建立和发展中起着决定性作用,这类新兴产业可称为“知识产业”,以它们为主导的经济可称为“知识经济”,成为人类经济发展史上与传统农业和现代工业完全不同的经济时代,即所谓“知识经济时代”,而为这次产业革命提供强大动力的,既不是发生农业革命时的半人工半自然形态的生产力,也不若引发工业革命的完全人工形态的生产力,而是具有极高创新能力的知识生产力,即发生于二战前后的“高科技”。所有这一切都说明,正如邓小平在他的一个论断中所指出的,科学技术已由一般生产力上升为“第一生产力”,几千年来以“直接形式的劳动”即体力劳动作为人类财富的主要源泉的时代正在缓慢地悄然逝去,前文提到的马克思所预言的那个新时代正在悄然向我们走来,对此人类必须有所准备。我们不能借口自己的落后而忽视高科技革命提出的挑战。

邓小平关于“科学技术是第一生产力”的论断,向人们揭示了一个十分重要但又常常被忽视了的真理,且具有鲜明的时代背景和强烈的时代特征。它实际上是关于当代已经发生和正在展开的“高科技”革命,以及由此引发的第三次产业革命,和由它们开辟的一个新的经济时代,即“知识经济时代”的动力、过程、本质和特点的科学概括,具有无庸置疑的科学性和针对性。他第一次讲科学技术是“生产力”,是为了重申马克思的一个基本原理,那是在“四人帮”肆虐的1975年。在事隔13年后的1988年,他才郑重地提出“科学技术是第一生产力”(注:《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第274页。),前后经过了十几年的观察和思考。可见这一论断的提出是经过了深思熟虑的,这有1988年9月5日和12日他与胡萨克等人的谈话为证。当时他说:“马克思说过,科学技术是生产力,事实证明这话讲得很对”,“现在看来(着重号为引者加——引者)这样说可能不够,恐怕是第一生产力。”(注:《邓小平文选》第三卷,第274、275页。)为什么要把“生产力”的提法改为“第一生产力”呢?谈话中的“现在看来”一语,道出了小平思想变化和发展的奥秘。它告诉我们,导致这一改变的决定性因素,就是“现在”,即当代世界发生的高科技革命及由此引发的新的产业革命,此论断是他对这次革命的性质和特点的认真观察和及时概括。邓小平的这一论断意义何在?它意味着,根据马克思的原理,在高科技的条件下,科学技术不仅在理论上而且在实际上变成了最强大的生产力,并不可避免地会在经济上引发出三大变化:(1)构成主要生产力的要素发生改变,知识生产力即高科技将取代人工和半人工的生产力,成为主要生产力;(2)获取财富的主要形式发生改变,非直接劳动即脑力劳动将取代“直接形式”的劳动即体力劳动,成为财富的巨大源泉;(3)判断价值的尺度发生改变,劳动时间将不再是也不可能是判断价值的尺度。由于此三点涉及了人类生产、生活方式的核心问题,它们的改变必将导致人类生产、生活方式乃至观念的改变,其影响将是广泛而深远的。这里所说的“科学技术”当然不是指一般的科学技术,而是指正在兴起和发展的“高科技”。正因为如此,邓小平在作出这一论断之前说:“世界在变化,我们的思想和行动也要随之而变。”而在作出这一论断之后,紧接着又说:“将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术。”(注:《邓小平文选》第三卷,第274、275页。)总之,人类主要靠“直接形式”的劳动即体力劳动作为财富的巨大源泉的时代正在成为过去,一个新的以非“直接形式”的劳动主要是以“高科技”为动力的时代正在到来,从而科学地揭示了当代世界正在发生的巨变的本质,同时也证明了马克思预言的正确。尽管这一巨大变迁才刚刚在世界的一角拉开帷幕,离全人类真正“全面进入”这个新时代还相去甚远,但这一根本认识是不会错的。

其实,已有许多人,包括上面所说的“信息革命”论者,对这场正在发生的巨变的动因、本质和特点,发表过大量值得重视的意见,其中不乏真知灼见。例如,彼得·德鲁克虽然把正在发生的科技革命,看成是“发明蒸汽机以来的第四次变革”,但认为“它是由信息和生物学引发的”(注:彼得·德鲁克:《新现实》,中国经济出版社1993年版,第208页。)。《大趋势》的作者约翰·奈斯比特,虽然不恰当地把正在形成的社会称为“信息社会”,但他相信“信息经济是真实的”,并力图“证明信息经济的存在”,认为为此就必须制定判断这种经济的“标准”(注:约翰·奈斯比特:《大趋势》,新华出版社1984年版,第25-26页。)。事实上,早在60年代初,已有人对“知识产业”作过测算。1977年5月,马克·波拉特著文谈论测定这类经济的“定义和度量方法”,并对201种行业中的440种职业进行了考察,得出了知识产业1967年在美国国民生产总值中占46%的结论(注:约翰·奈斯比特:《大趋势》,第27页。)。彼得·德鲁克明确地指出:“知识的生产力已经成为生产力、竞争力和经济成就的关键。知识已成为首要的产业。”(注:转引自约翰·奈斯比特:《大趋势》,第21页。)他还提出了“知识资本”的概念(注:彼得·德鲁克:《新现实》,第142页。)。丹尼尔·贝尔虽然认为“后工业社会是以服务行业为基础的”,但他同时也警觉地注意到“‘服务行业’一词掩盖着不同的事物”,并不把新经济仅仅看作是排除了“实业”的纯粹的“服务业”(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,第143页。)。与那些仅仅谈论“信息”及其意义的作者不同,丹尼尔·贝尔强调知识作为“生产力”的革命作用,以及由它引发的社会变迁的巨大后果,尽管他企图以“理论”为“中轴”来构建后工业社会的“阶级结构”。他认为,由于这场高科技革命,以往的工业社会已发生了“三大变化”:(1)由于经理成为组织的控制者而出现了工业企业的变化;(2)由于产业无产者的缩小和新的技术、专业阶层的扩大而出现职业结构的变化;(3)由于国家官僚政治的发展和政治上专家官员的兴起而出现的政治制度的变化。由于这些变化,在后工业社会里,“专业人员”将成为社会的“主要人物”。日本学者林勇次郎在《信息社会》一书中深刻地指出:“我们现在正处于完成具有伟大历史意义的新转变的前沿——从工业社会向后工业社会的转变。这一转变带来的社会变化将远远超过工业革命时所经历过的巨大变化。”(注:阿尔温·托夫勒编:《未来学家谈未来》,浙江人民出版社1987年版,第247页。)1980年,阿尔文·托夫勒就在这样的意义上提出过“第三次浪潮”的论点,可惜当时却未能准确地把握这次浪潮的本质和特点,只停留在“信息革命”的一般议论上。在西方学术界,如果说有人准确地把握了这次产业革命的本质的话,这个人就是法兰克福学派的哈贝马斯,他认为由于这次产业革命解决了技术即由潜在生产力到现实生产力转化的中间环节问题,“科学技术成了第一位的生产力”(注:哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》;J.哈贝马斯:《通向合理社会》(Jürgen Habermas,Toward a Ratianal Society),波士顿比肯出版社1970年版,第104页。)(a leading productive force),已不再是一般的社会生产力。所有这些,对我们正确分析和评价当前人类正在发生的巨变的性质和特点,都不无参考价值。

总之,我们可以“高科技”革命为界标,把人类的社会生产力即人类获得财富的能力的发展过程划分为两个阶段:在此之前,人类获得财富的源泉主要靠“直接形式”的劳动,即体力劳动;在此之后,人类获得财富的源泉则主要靠非“直接形式”的劳动,即知识生产力。正因为如此,发生于本世纪中的新的产业即“高科技”革命,就不应再被看作现代工业社会内部的第三次或第四次结构性调整,而应被看作整个人类社会演进中的、与农业革命和工业革命并列的第三次产业革命。但无论农业革命还是工业革命,由于都没有从根本上改变人类几千年来主要靠“直接形式”的劳动即体力劳动获取财富的方式,这次“高科技”革命所包含的意义就远远超过了前两次产业革命。正是在这个意义上,我们可以确切地判断说:人类正面临从未有过的变化。

至于这个新时代的详情究竟怎样,未来社会和经济将如何运行,现实生活会呈现出什么样的新特点,它将在多大程度上实现马克思的预言,对此我们还只能知道个大概,要真正弄清这些问题,还要等待实践的回答,并呼唤新的理论。在这个问题上,既不能拘泥于马克思的《资本论》,也不能依靠目前流行的现代化理论。因为,马克思把“资本”定义为“生产关系”,认为资本主义是建立在“雇佣劳动”基础上的,在那里劳动时间始终是价值的尺度,《资本论》显然是关于古典资本主义的理论。而目前流行的现代化理论,把“工业化”视作世界现代化进程的“核心”,虽然也涉及到新旧两个时代交替中的某些问题,但所关注的重点显然还是本文所说的“正在悄然逝去的”那个时代。然而,新时代正在无可阻挡地向我们走来,一切关心我们民族和整个人类未来命运的人们,有义务以自己艰苦卓绝的研究和探索,对这些问题作出正确的回答,在这里,理论上的创新无疑是绝对必要的。

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年09期

【原文出处】《世界历史》(京)1999年03期第2~12页

【作者简介】何顺果,北京大学历史系教授。北京100871

一、马克思的伟大预言

人类文明自诞生以来,不仅走过了几百万年的历程,而且已遍及全部新旧大陆,历史久远而形态万千。不过,从生产力发展的角度观之,迄今为止人类获取财富的源泉,主要还是依靠人们的“直接形式”的劳动,即人的活劳动或体力劳动。因为迄今为止已经出现的生产力,不外乎这样三大形态:(1)原始生产力,即自然形态的生产力;(2)农业生产力,即半人工半自然形态的生产力;(3)工业生产力,即完全人工形态的生产力(注:罗荣渠:《一元多线历史发展观与东亚现代化进程》,《现代化新论续篇》,北京大学出版社1997年版,第54-55页。)。与此相联系,我们可以以此为标准,将人类社会的演进划分为三大时代:采集渔猎时代,农业文明时代,工业文明时代。换言之,在人类社会经济的发展中,迄今为止只发生过两次大的生产力的革命:一次是新石器革命,另一次便是工业革命。虽然与同一性质和水平的生产力相适应的可能有几种不同的生产关系,在大致相同的经济基础上也可能构筑完全不同的上层建筑和文化形态,但透过所有这些生产关系和以这些关系为核心构建起来的社会经济形态的帷幕,人们不难发现它们的一个共同点就是,人们的生存须臾离不开人类自身的“直接劳动”,人类财富的主要源泉也来自他们的“直接劳动”。即使在资本主义制度下,虽然采用了大机器生产,但雇佣劳动仍是整个经济运行的基础,资本一方面要求尽量否定工人的必要劳动,另一方面利益的驱使又要尽量延长工作日,以便增加工人的剩余劳动。总之,在此以前的所有时代,正如本杰明·富兰克林所说:“致富之路就像通往市场的道路一样平坦,主要靠两个词:勤劳、节俭”。(注:本杰明·富兰克林:《富兰克林文集》,西南财经大学出版社1997年版,第205页。)

然而,自16世纪以后,随着资本主义生产方式的产生,以及工业革命的展开和大机器的采用,人类获得财富的方式也开始悄悄发生变化。这是因为,资本主义生产是剩余价值的生产,而剩余价值总是超过等价物的价值:“在资本方面表现为剩余价值的东西,成为在工人方面表现为超过他作为工人的需要,即超过他维持生命力的直接需要而形成的剩余劳动”(注:马克思:《经济学手稿》(1857-1858年),《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版,第287页。)。但剩余价值的生产实际上有两种方法:绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产,前者是指在必要劳动时间不变的情况下,绝对延长剩余劳动时间而增加的剩余价值生产。但工人工作日的延长并不是无限的,因为它要受生理因素和道德因素的制约。因此,资本家一方面要千方百计地迫使工人超出“必要劳动”来做剩余劳动,另一方面又要想方设法尽可能地缩短“工作日的必要劳动部分”,即所谓“最大限度否定必要劳动”,这就使科学技术在工艺上的采用成了必要。因为采用了科学技术,才能达到既最大限度地提高劳动生产率,又最大限度地否定必要劳动的目的,而这个目的的实现正是“资本的必然趋势”。正是在这个意义上,马克思说:“只有到这个时候,资本才获得了充分的发展,或者说,资本才造成了与自己相适应的生产方式。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第211页。)

那么,从生产力发展的角度看,随着资本主义生产方式的产生和大机器的采用,人类获得财富的方式发生了怎样的变化呢?这种变化就是:在采用大机器生产以前,人类进行财富生产的决定性因素,是人们直接从事劳动的时间,即劳动者直接耗费的劳动量;而在此后,财富的获得就越来越多地取决于科学技术的进步,即科学在生产上的运用。正因为如此,马克思在谈到只有科学在工艺上得到应用的时候,资本才建立了与自己相适应的生产方式之后,深刻地指出:“可见,资本的趋势是赋予生产以科学的性质,而直接劳动则被贬低为只是生产过程的一个要素。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第211页。长期以来,在一些人看来,马克斯·韦伯关于“合理资本主义”的命题,是讲资本主义剥削的“合理性”,因而是为资本主义制度辩护的,但从马克思关于“资本的趋势是赋予生产以科学的性质”的论断来看,韦伯的命题还是有道理和价值的,因为“科学性”无疑包含着“合理性”,这并非全属题外话。)既然由于科学技术在生产上的运用,“直接劳动”即体力劳动已被“贬低”到次要的地位,而资本主义生产则被赋予了“科学的性质”,这不等于说科学在这里正在相应地被提升到首要生产力的地位吗?尽管当时它还只是一种趋势。正是基于这一重要发现,早在19世纪中叶,当工业革命刚刚在英国完成、大工业正在欧陆和北美起飞、从全球角度看大机器的采用还远非普遍的时候,马克思就在其著名的《经济学手稿》(1857-1858年)中预言:随着新的科学技术的采用和生产力的发展,人类必将迎来这样一个新时代,在这个时代“直接形式的劳动”将“不再是财富的巨大源泉”,劳动时间也将不再是“而且必然”不再是“财富的尺度”(注:马克思:《经济学手稿》(1857-1858年),《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版,第218页。)。同时,马克思还预言,一旦这个新时代到来,那么:

“群众的剩余劳动不再是发展一般财富的条件,同样,少数人的非劳动不再是发展人类头脑的一般能力的条件。于是,以交换价值为基础的生产便会崩溃,直接的物质生产过程本身也就摆脱了贫困和对抗的形式。个性得到自由发展,因此,并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间,而是直接把社会必要劳动缩减到最低限度,那时,与此相适应,由于给所有的人腾出了时间和创造了手段,个人会在艺术、科学等等方面得到发展。”(注:《马克思恩格斯全集》第46卷(下),第218-219页。)当然,在马克思去世之际,还只有英国完成了工业化,无论是欧陆还是北美都还处于工业化的过程中,至于亚洲、非洲、拉丁美洲的广大地区,绝大多数国家工业化还没有真正起步:就科学而言,它要转化为直接的生产力,必须经过“科学——技术——生产”这样一个转化过程,即经过一个复杂的中间环节,而当时实现这种转化的条件还极不充分,因而科学技术还“属于一般社会生产力”,即“潜在的或间接的生产力”(注:哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》,参见陈学明:《哈贝马斯的“晚期资本主义”论述评》,重庆出版社1993年版,第214-215页。)。因而离他所预言的那个“直接形式的劳动不再是财富的巨大源泉”的时代,还相去甚远,这是不言而喻的。但是,马克思的预言毕竟揭示了一个真理,即资本主义生产方式的产生确实给人类带来了一种从未有过的机遇,这就是它在把新的剥削和压迫强加于无产者之时,也开辟了人类在某种程度上摆脱“直接劳动”的新时代之路,尽管这种“直接劳动”可能永远是必要的。因为导致工业革命的科学革命及其有关的发明创造,虽然不一定都直接导源于资本对技术的需求,但正如马克思所指出的:

“资本不创造科学,但是它为了生产过程的需要,利用科学、占有科学。这样一来,科学作为应用于生产的科学同时就和直接劳动相分离”,“只有资本主义生产方式才第一次使自然科学为直接的生产过程服务”,“科学获得的使命是:成为生产财富的手段,成为致富的手段。”(注:《马克思恩格斯全集》第47卷,人民出版社1979年版,第570页。着重点为引者所加。)

关于这个问题,甚至连把自己的著作称为“非共产党宣言”的W.W.罗斯托,也通过自己对“现代经济的起源”的独立和卓越研究,得出了与对手马克思几乎完全一致的结论,这只要读一读其所著《这一切是怎么开始的》,就可明白。在此书中,W.W.罗斯托阐述了这样一个中心论点,作为“现代经济”产生标志的工业革命,既不是直接导源于商业学派所说的“商业革命”,也不是由于制度学派所谓“所有权”改变的直接结果,在很大程度上是由“科学革命”所决定的。因为只有“科学、发明和企业三方面的持续努力结合在一起”,才“能够把经济提高到新的发展阶段”即“持续发展”阶段,“促使新的报酬递增的事例和许多新的先导部门复合体的出现”(注:W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的:现代经济的起源》,商务印书馆1997年版,第117页。)。他的结论是:

“科学革命,从其全部结果来看,是历史方程式中的一个要素,它把早期现代欧洲同所有过去的经济发展阶段区别开来了。”(注:W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的:现代经济的起源》,第108页。)

二、本世纪发生的巨变

马克思的伟大预言虽然在他有生之年无法实现,但本世纪发生的一系列巨变足以证明,他所预言的那个新时代正迈着巨人的步伐向人们走来,尽管这个时代的序幕才刚刚拉开。

本世纪发生的头一件大事,是在19世纪下半叶发生的所谓“第二次工业革命”的推动下,欧陆和北美继英国之后相继实现了工业化,并因此而推出了四个新的世界性大国或准大国:首先是欧陆的德国和俄国,其次是北美的美国和东亚的日本。对于英法等老牌资本主义国家而言,除了俄国而外这几个新兴大国可以说都是“暴发式”的,而以美国尤甚。德国人深谋远虑,统一集中了它的智慧和力量;俄国人集东西方文化之精华,农奴制改革使它获得了难得的发展机会;美国人借天时与地利之便,内战之后有30年的和平建设;日本人以明治维新确立了新的发展方向,得以既保留传统又“脱亚入欧”。这一事实表明,工业革命已使资本主义世界的整体力量增强,并在上世纪末和本世纪初就越出了西欧的范围,即使在欧洲的落后部分也发生了令人震惊的变化。令人难以置信的是,工业革命起步较晚的俄国,1890年至1914年工业生产的年增长率,竟超过了包括美国在内的任何强国。所以,杰弗里·巴勒克拉夫把“19世纪90年代”,即所谓“第二次工业革命”开始的年代当作“当代史研究的出发点”(注:杰弗里·巴勒克拉夫:《当代史导论》,上海社会科学院出版社1996年版,第43页。),是有道理的。

但这几个大国的崛起,既给世界带来了一线光明,也包含着某种不祥之兆,因为除美国之外它们内部都保留了相当浓厚的帝国传统,这种传统只有在俄国被后来的“十月革命”所打断,因而经济的起飞只不过使那几个国家“如虎添翼”,结果导致了两次世界大战,这是本世纪发生的又一件大事。虽说是“世界大战”,其实主要战场两次都在欧洲,并多少带有东西欧对抗的色彩(注:德意志帝国的建立以普鲁士王国为基础,普鲁士王国的建立又以勃兰登堡为基础,无论是普鲁士王国还是德意志帝国都以柏林为其政治、经济和文化中心,而这个中心正位于东西欧分界线的易北河以东。),只不过德国有日本作为它的帮凶而英法则获得了美国的支持。但这种空前规模的战争并不都是“灾难”,世界由此而引发的变迁是深远而多重的:第一,战争使成打的王冠落地而再也无人去拾取;第二,抵抗团结和锻炼了以美国为首的西方民主力量;第三,社会主义得以在资本主义的薄弱环节进行“试验”;第四,旧殖民体系在东西方民主力量的共同打击下迅速瓦解。民族独立、人民解放、经济发展,成为本世纪不可抗拒的世界性潮流,这和19世纪的情况形成了鲜明的对照。所有这些都表明,人类在经历了空前的灾难和考验之后,在新的政治和经济格局的基础上获得了普遍的进步,各国人民有足够的智慧和能力,来解决本身面临的困难和问题,尽管还会有这样那样的挫折和曲折。

本世纪发生的第三件大事,应是“第三世界”的兴起和世界格局的改变。所谓“第三世界”,并不是制度性概念,它包括亚非拉社会制度各异的广大地区。早已有人指出,第三世界的兴起乃是西方新兴工业世界向原来广大的农业世界进行扩张的产物,是后者逐步被前者控制并形成依附地位的结果,其历史起源可以追溯到16、17世纪第一个被西欧“边缘化”的东欧(注:参阅L.S.斯塔夫里亚诺斯:《全球分裂:第三世界的历史进程》,商务印书馆1993年版,第42-54页。)。18世纪工业革命发生后,西欧资本主义核心地区的力量空前加强,其势力迅速扩及过去资本主义势力很少涉足的亚非拉广大地区,结果除俄国和美国等少数国家而外都被迫边缘化,成为西方列强的殖民地、半殖民地和附属国。由于不是原生形态,而是边缘化、半边缘化的产物,因而第三世界各国在经济上总是以某种形式与资本主义核心地区保持着联系而获得“依附性发展”,与发达国家相比它们还“欠发达”(underdevelopment),但并非根本“不发达”(undevelopment)。但是,第三世界的真正兴起还是在二战结束以后,因为这些国家和地区的大多数是在旧殖民体系瓦解之后,才获得了政治上摆脱其过去的依附地位、清除殖民主义和帝国主义的旧有影响、发展其民族经济的勃勃生机。拉美、东亚“四小龙”和东南亚三大新兴工业带的形成,以及中国在东方的重新崛起,就是第三世界兴起的有力证明。而今,广大第三世界国家和地区,在国际经济关系乃至联合国的讲坛上,正在取得日益增多甚至举足轻重的发言权,这种情景在第二次世界大战之前是难以想象的。至于与“第三世界”对应的第二世界,原本属于资本主义的发达世界,只因美国和苏联在战后以不同道路和方式,抓住了“高科技”这一关键因素,迅速上升为世界上的“超级大国”,它们才屈居第二位的。因此,三个世界的划分是相对的,只有发展是绝对的。

然而,本世纪发生的最大事件,可能既不是两次世界大战也不是第三世界的兴起,而是由二战引发的第三次产业革命。之所以说它是“二战引发的”,是因为:第一,作为这次产业革命的关键技术——电子计算技术是直接为了计算弹道而发明的;第二,电子计算技术及其产业一直是这次产业革命的龙头产业;第三,被称为“电脑”的电子计算机集中体现了第三次产业革命的本质特征。其实,作为这次产业革命先导的新的科学革命在二战前已经开始,爱因斯坦揭示原子能的奥秘是在1905年,T.H.摩尔根提出系统的“基因论”是在1926年。与历次科学革命不一样,这次科学革命有一个显著特点,就是在几乎每一个尖端科学领域都取得了关键性的突破,并直接导致了一系列“高技术”(high techn-ology)产业的兴起,形成所谓“高科技体系”(见下图)。到目前为止,这种高科技产业体系,主要包括六大群落:(1)电子信息技术产业;(2)新材料技术产业;(3)新能源技术产业;(4)生物技术产业;(5)海洋技术产业;(6)空间技术产业,而以电子计算机、生物工程和原子能利用为核心产业,或支柱产业。马克思认为:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”(注:马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1975年版,第204页。)换言之,划分“不同的生产时代”的标志不是别的,而是“工艺”或技术。那么,从“工艺”或技术的角度看,这次高技术产业的特征是什么呢?笔者以为,如果说传统农业是以“种植技术”为特征,现代工业是以“加工技术”为特征的话,那么这次高技术产业则是以“创新技术”(注:“创新”这一概念是约瑟夫·熊彼特发明的,他强调技术革新的重要性,强调创新是生产要素的新组合,认为创新是经济发展的“内在的因素”。但以后发生的“高科技”革命,不仅强调创新在一个企业和经济组织内部发展中的重要性,还要求以新的原理和新的技术来创造新的能源、新的材料直至新的生命,从而给“创新”这一概念注入了新的内容。所以,本文使用的“创新”概念,超出了原有的内涵。)为特征的,因为“高技术”之所以“高”首先当然是因为它们涉及了一系列尖端领域,其次就是因为它们是创新的,没有创新就不会有新材料、新能源,也就不可能通过“基因工程”复制生物,“复制”在这里也是创新。值得注意的是,与以往的任何一次科学革命不一样,这次科学革命很好地解决了技术问题,即科学由潜在生产力向现实生产力转化的中间环节问题*

,所以被称为“高科技革命”(注:哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》,参见陈学明:《哈贝马斯的“晚期资本主义”论述评》,第214-215页。),科学、技术和生产“一体化”趋势十分突出。正因为如此,我们把这些产业看作是与传统农业和现代工业不同的“第三产业”,而把导致这次产业的革命称为“第三次产业革命”;由于“高科技”(一般地说就是知识)在这次产业革命中起着决定性作用,我们又可把第三产业即高技术产业称为“知识产业”(knowledge industry)。

由于“高科技”所包含的巨大潜能和价值,战后知识产业的迅速崛起和扩张,已经或正在使现代经济发生结构性改组,所谓“现代经济”即几百年来形成的以现代工业为主体的经济。其突出的表现就是,在整个国民经济结构中,传统农业的比重进一步下降,以建筑、汽车、钢铁为支柱的现代工业的统治地位也发生动摇,而以计算机、新材料、新能源及生物工程为支柱的知识产业一跃而为国民经济中的“首要产业”,从而开创一个崭新的经济时代,由于它是以“知识产业”为主导的,因而被称为“知识经济时代”(Knowledge Economy Age),“知识经济”即科学技术在其中起决定作用的经济。这种转变首先发生于1957年的美国,据说这一年美国从事“第三产业”的人数,首次超过了第一产业(农业)和第二产业(工业)的人数,成为历史上“第一个大多数人既不从事农业生产,也不从事工业生产的国家”(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,商务印书馆1986年版,第21页。)。但这一说法是否可靠很值得怀疑,因为他们的研究者历来是把“知识产业”放在所谓“服务行业”之内来考察的,这就夸大了知识产业在整个经济中的比重,其作法和结论并不很科学,只能说明某种发展趋势。据美国学者马克鲁普测算,“知识产业”在美国国民生产总值中的比重,1958年时大约只占30%,但10年之后的1969年,包括知识产业在内的整个所谓“服务业”,已占美国国民生产总值的60.4%,而农业和工业所占比重则分别降至30%和36.6%(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,第22页。)。值得注意的是,这种结构性改组虽然最早发生在美国,但也相继发生于西欧大多数国家和地区,很快成为西方资本主义世界的主潮。据统计,1969年时,已有三个欧洲国家,即英国(51.0%)、荷兰(51.6%)、意大利(51.7%),其服务业在国民生产总值中的比重超过一半,而在西德(46.2%)、法国(45.3%)、瑞典(48.9%),此比重也已接近一半(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,第22页。)。尽管这些数字还很不精确,但足以说明现代工业社会经济的结构性改变,其方向已不可逆转,不能不说是具有世界意义的大事。这一点,如果把它和现代工业社会和传统农业社会的经济结构作一比较,就会看得更加清楚(见下图)。

任何社会,其社会结构都是建立在生产关系的基础上的,并要随着生产关系的变化而变化,但两者的变化都要以生产力的发展为转移。由于二战前后发生新的科学革命,人类从此拥有了新的强大的生产力,即以“高科技”为标志的知识生产力,并由此建立起一大批与此相关的新兴产业。因此,二战以后社会变迁的一个突出事实,就是一个拥有高科技知识、资源和资本的“专业人员”群体的崛起,这些人以信息、能源、材料、生物等新兴产业为基础不断向生产的广度和深度进军,正在取代传统的产业资本家而成为社会的新富。与此同时,一个拥有一定高科技知识和技能,主要从事于知识产业劳动和服务的新的工人阶层正在逐步形成和扩大,并取代传统的以体力劳动为主的产业工人阶级成为主要的劳动阶层。总之,本世纪中叶,现代工业社会的结构发生了实质性的改变(见下表)。

更重要的是,随着“知识经济时代”的来临,继续用传统的经济学的规律和观点,来看待新经济运行的规律和特点,已越来越困难了。因为在知识经济时代,无形资本即知识和智力的占有和分配,比有形资本的占有和分配更加重要。以往的生产,以有形资源和劳力投入为主要条件,所以生产规模越大越好,现在企业经营的好坏以科技水平和知识密集为转移,其规模不一定需要很大。传统工业技术以尽可能地利用自然资料为目标,因而造成人与生态环境的失衡和资源的枯渴,而高科技则以科学、合理和综合利用现有资源为目标,得以实现经济的可持续发展。知识产品与物质产品也不一样,物质产品会变成商品,但知识产品却不单单是商品,并不因出售者而发生异化。因而在知识经济的条件下,便产生了这样一种可能性:劳动者与所有权的统一,防止或限制劳动的异化,从而深刻地改变资本运行的规律和特点。

①资料来源:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,商务印书馆1986年版,第151-152页。

三、邓小平的科学论断

关于本世纪发生的上述变迁,在国际学术舆论界众说纷纭之中,有一种主要的颇为流行的说法,就是所谓“信息革命”论。按这些人的意见,似乎二战前后发生的并不是科学革命而只是“信息革命”;在科学革命基础上建立起来的“高技术”产业,也不是一种与传统农业和现代工业并存而独立的产业,而只能把它们与以往的交通、运输、商业和服务等行业一起称为“服务业”;由此形成的“后工业社会”也不是建立在一定生产力和生产关系基础上的社会经济形态,而是什么“信息社会”(information society)。它让人如坠五里云雾,似乎看不见也摸不着。

我们知道,对人类这个主体来说,“信息”只不过是“我们对外界进行调节并使我们的调节为外界所了解而与外界交换来的东西”(注:诺伯特·维纳:《人有人的用处》,商务印书馆1978年版,第9页。),至于这种被交换的“东西”本身究竟为何物则要视具体内容而定,虽然一般认为信息交换是由“信源”、“信道”、“信宿”这三个要素组成的,但信息本身对人类来说永远只是一种被接收的“代码”,从这个意义上说,维纳的话是完全正确的:“信息就是信息,不是物质也不是能量”(注:诺伯特·维纳:《控制论》,科学出版社1963年版,第133页。)。因此,把二战前后发生的高科技革命归结为“信息革命”,不仅缩小了这场科学革命的广度和深度,也不利于揭示这场科学革命与第三次产业革命的内在联系,当然也就难于弄清这场革命所产生的实际后果和社会影响了。其实,任何真正的科学革命,都直接或间接导源于人类发展生产的实际需要,并最终必将引起当时社会生产力的变革,发生于二战前后的高科技革命也不例外。同时,自人类诞生以来,无论人类处于社会发展的何种阶段,都不能离开物质资料的生产而孤立地存在,而任何物质资料的生产过程在本质上都是“人和自然之间的物质交换”(注:马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,第201-202页。)。很难设想,生活在地球上的人们,有朝一日可以离开物质资料的生产,而仅仅靠所谓“信息”就能生存。把“信息”不恰当地抬到决定一切的高度,只会有意无意地掩盖社会和经济生活的真相。人们会问,就算如君所说,“信息”是如此的重要,但这信息是怎样制造出来的?又是谁来制造和提供的?信息的传布是要有一定手段的,这传布信息的工具是谁制造的?又是怎样制造出来的?接收信息并不是最终目的,人们拿这些信息又去干什么?其答案是不言而喻的。

笔者认为,从社会变迁的角度看,在发生于本世纪的诸多变化中,最大的变化是发生于二战后的新的产业革命,由此而形成的一系列新兴产业,包括计算机产业、发酵工程、细胞工程、基因工程、复合材料制造、核能开发、可再生能源开发、海洋资源开发、航天飞机制造、运载火箭和人造卫星研制,直至摸拟人脑思维原理和机制的人工智能机的研制,甚至“克隆”牛羊及其他生物的工程,等等,都带有很强的创新色彩,涉及诸多深奥的科学理论,需要采用大量尖端技术,并因此具有很高含金量。由于高科技知识在这些产业的建立和发展中起着决定性作用,这类新兴产业可称为“知识产业”,以它们为主导的经济可称为“知识经济”,成为人类经济发展史上与传统农业和现代工业完全不同的经济时代,即所谓“知识经济时代”,而为这次产业革命提供强大动力的,既不是发生农业革命时的半人工半自然形态的生产力,也不若引发工业革命的完全人工形态的生产力,而是具有极高创新能力的知识生产力,即发生于二战前后的“高科技”。所有这一切都说明,正如邓小平在他的一个论断中所指出的,科学技术已由一般生产力上升为“第一生产力”,几千年来以“直接形式的劳动”即体力劳动作为人类财富的主要源泉的时代正在缓慢地悄然逝去,前文提到的马克思所预言的那个新时代正在悄然向我们走来,对此人类必须有所准备。我们不能借口自己的落后而忽视高科技革命提出的挑战。

邓小平关于“科学技术是第一生产力”的论断,向人们揭示了一个十分重要但又常常被忽视了的真理,且具有鲜明的时代背景和强烈的时代特征。它实际上是关于当代已经发生和正在展开的“高科技”革命,以及由此引发的第三次产业革命,和由它们开辟的一个新的经济时代,即“知识经济时代”的动力、过程、本质和特点的科学概括,具有无庸置疑的科学性和针对性。他第一次讲科学技术是“生产力”,是为了重申马克思的一个基本原理,那是在“四人帮”肆虐的1975年。在事隔13年后的1988年,他才郑重地提出“科学技术是第一生产力”(注:《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第274页。),前后经过了十几年的观察和思考。可见这一论断的提出是经过了深思熟虑的,这有1988年9月5日和12日他与胡萨克等人的谈话为证。当时他说:“马克思说过,科学技术是生产力,事实证明这话讲得很对”,“现在看来(着重号为引者加——引者)这样说可能不够,恐怕是第一生产力。”(注:《邓小平文选》第三卷,第274、275页。)为什么要把“生产力”的提法改为“第一生产力”呢?谈话中的“现在看来”一语,道出了小平思想变化和发展的奥秘。它告诉我们,导致这一改变的决定性因素,就是“现在”,即当代世界发生的高科技革命及由此引发的新的产业革命,此论断是他对这次革命的性质和特点的认真观察和及时概括。邓小平的这一论断意义何在?它意味着,根据马克思的原理,在高科技的条件下,科学技术不仅在理论上而且在实际上变成了最强大的生产力,并不可避免地会在经济上引发出三大变化:(1)构成主要生产力的要素发生改变,知识生产力即高科技将取代人工和半人工的生产力,成为主要生产力;(2)获取财富的主要形式发生改变,非直接劳动即脑力劳动将取代“直接形式”的劳动即体力劳动,成为财富的巨大源泉;(3)判断价值的尺度发生改变,劳动时间将不再是也不可能是判断价值的尺度。由于此三点涉及了人类生产、生活方式的核心问题,它们的改变必将导致人类生产、生活方式乃至观念的改变,其影响将是广泛而深远的。这里所说的“科学技术”当然不是指一般的科学技术,而是指正在兴起和发展的“高科技”。正因为如此,邓小平在作出这一论断之前说:“世界在变化,我们的思想和行动也要随之而变。”而在作出这一论断之后,紧接着又说:“将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术。”(注:《邓小平文选》第三卷,第274、275页。)总之,人类主要靠“直接形式”的劳动即体力劳动作为财富的巨大源泉的时代正在成为过去,一个新的以非“直接形式”的劳动主要是以“高科技”为动力的时代正在到来,从而科学地揭示了当代世界正在发生的巨变的本质,同时也证明了马克思预言的正确。尽管这一巨大变迁才刚刚在世界的一角拉开帷幕,离全人类真正“全面进入”这个新时代还相去甚远,但这一根本认识是不会错的。

其实,已有许多人,包括上面所说的“信息革命”论者,对这场正在发生的巨变的动因、本质和特点,发表过大量值得重视的意见,其中不乏真知灼见。例如,彼得·德鲁克虽然把正在发生的科技革命,看成是“发明蒸汽机以来的第四次变革”,但认为“它是由信息和生物学引发的”(注:彼得·德鲁克:《新现实》,中国经济出版社1993年版,第208页。)。《大趋势》的作者约翰·奈斯比特,虽然不恰当地把正在形成的社会称为“信息社会”,但他相信“信息经济是真实的”,并力图“证明信息经济的存在”,认为为此就必须制定判断这种经济的“标准”(注:约翰·奈斯比特:《大趋势》,新华出版社1984年版,第25-26页。)。事实上,早在60年代初,已有人对“知识产业”作过测算。1977年5月,马克·波拉特著文谈论测定这类经济的“定义和度量方法”,并对201种行业中的440种职业进行了考察,得出了知识产业1967年在美国国民生产总值中占46%的结论(注:约翰·奈斯比特:《大趋势》,第27页。)。彼得·德鲁克明确地指出:“知识的生产力已经成为生产力、竞争力和经济成就的关键。知识已成为首要的产业。”(注:转引自约翰·奈斯比特:《大趋势》,第21页。)他还提出了“知识资本”的概念(注:彼得·德鲁克:《新现实》,第142页。)。丹尼尔·贝尔虽然认为“后工业社会是以服务行业为基础的”,但他同时也警觉地注意到“‘服务行业’一词掩盖着不同的事物”,并不把新经济仅仅看作是排除了“实业”的纯粹的“服务业”(注:丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,第143页。)。与那些仅仅谈论“信息”及其意义的作者不同,丹尼尔·贝尔强调知识作为“生产力”的革命作用,以及由它引发的社会变迁的巨大后果,尽管他企图以“理论”为“中轴”来构建后工业社会的“阶级结构”。他认为,由于这场高科技革命,以往的工业社会已发生了“三大变化”:(1)由于经理成为组织的控制者而出现了工业企业的变化;(2)由于产业无产者的缩小和新的技术、专业阶层的扩大而出现职业结构的变化;(3)由于国家官僚政治的发展和政治上专家官员的兴起而出现的政治制度的变化。由于这些变化,在后工业社会里,“专业人员”将成为社会的“主要人物”。日本学者林勇次郎在《信息社会》一书中深刻地指出:“我们现在正处于完成具有伟大历史意义的新转变的前沿——从工业社会向后工业社会的转变。这一转变带来的社会变化将远远超过工业革命时所经历过的巨大变化。”(注:阿尔温·托夫勒编:《未来学家谈未来》,浙江人民出版社1987年版,第247页。)1980年,阿尔文·托夫勒就在这样的意义上提出过“第三次浪潮”的论点,可惜当时却未能准确地把握这次浪潮的本质和特点,只停留在“信息革命”的一般议论上。在西方学术界,如果说有人准确地把握了这次产业革命的本质的话,这个人就是法兰克福学派的哈贝马斯,他认为由于这次产业革命解决了技术即由潜在生产力到现实生产力转化的中间环节问题,“科学技术成了第一位的生产力”(注:哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》;J.哈贝马斯:《通向合理社会》(Jürgen Habermas,Toward a Ratianal Society),波士顿比肯出版社1970年版,第104页。)(a leading productive force),已不再是一般的社会生产力。所有这些,对我们正确分析和评价当前人类正在发生的巨变的性质和特点,都不无参考价值。

总之,我们可以“高科技”革命为界标,把人类的社会生产力即人类获得财富的能力的发展过程划分为两个阶段:在此之前,人类获得财富的源泉主要靠“直接形式”的劳动,即体力劳动;在此之后,人类获得财富的源泉则主要靠非“直接形式”的劳动,即知识生产力。正因为如此,发生于本世纪中的新的产业即“高科技”革命,就不应再被看作现代工业社会内部的第三次或第四次结构性调整,而应被看作整个人类社会演进中的、与农业革命和工业革命并列的第三次产业革命。但无论农业革命还是工业革命,由于都没有从根本上改变人类几千年来主要靠“直接形式”的劳动即体力劳动获取财富的方式,这次“高科技”革命所包含的意义就远远超过了前两次产业革命。正是在这个意义上,我们可以确切地判断说:人类正面临从未有过的变化。

至于这个新时代的详情究竟怎样,未来社会和经济将如何运行,现实生活会呈现出什么样的新特点,它将在多大程度上实现马克思的预言,对此我们还只能知道个大概,要真正弄清这些问题,还要等待实践的回答,并呼唤新的理论。在这个问题上,既不能拘泥于马克思的《资本论》,也不能依靠目前流行的现代化理论。因为,马克思把“资本”定义为“生产关系”,认为资本主义是建立在“雇佣劳动”基础上的,在那里劳动时间始终是价值的尺度,《资本论》显然是关于古典资本主义的理论。而目前流行的现代化理论,把“工业化”视作世界现代化进程的“核心”,虽然也涉及到新旧两个时代交替中的某些问题,但所关注的重点显然还是本文所说的“正在悄然逝去的”那个时代。然而,新时代正在无可阻挡地向我们走来,一切关心我们民族和整个人类未来命运的人们,有义务以自己艰苦卓绝的研究和探索,对这些问题作出正确的回答,在这里,理论上的创新无疑是绝对必要的。