| 明清史 |

“茶杯里的风暴”?

——再论16世纪英国的土地问题

向荣

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年08期

【原文出处】《江汉论坛》(武汉)1999年06期第77~82页

【作者简介】向荣,武汉大学历史系,副教授 武汉430072

在有关16世纪英国土地问题,即“圈地运动”的研究中,存在着一种很不协调的现象。一批注重实证的学者指出,16世纪英国圈地运动的规模和影响远不如当时的道德学家以及后来某些历史学家所认为的那样大。本世纪初,E·盖伊教授根据1517—1607 年间政府几次调查委员会的文献资料统计,1455—1607年在英格兰中部、东部24个郡共圈地516,676英亩, 只占24郡土地总面积的2.76%(注:程西筠:《关于英国圈地运动的若干资料》,《世界史研究动态》1981年第10期。)。尽管调查委员会的统计资料可能不完整,但多数历史学家仍然接受盖伊教授的基本结论。D·C·科尔曼教授说:“有关证据表明,为养羊圈占的土地规模不大,并且仅限于局部地区。”他进一步指出:近代早期“英国乡村的变化是不能用圈地来衡量的”(注:D·C·科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》(The Economy of England 1450—1750),牛津,1977年,第35、39页。)。但一些所谓的“唯物主义”历史学家,如R·H·托尼、E·利普森以及前苏联的E·A·科斯明斯基、B·Q·谢苗诺夫等人并不认同盖伊等人的研究成果,他们的探讨是循着商品经济发展——贫富分化——资本主义大农场兴起这样一种理论模式进行的。由于圈地运动是说明这一理论模式的有力例证,他们自然而然地反对任何可能缩小这一事件历史意义的倾向。托尼对盖伊的结论提出质疑:如果16世纪圈地运动的规模很小的话,“那就不容易解释政府对这一问题的不断关注,或者这一时期的农民暴动,或者诸如约翰·黑尔斯这样一些具有第一手知识、豁达公正的人的强烈反应”(注:R·H·托尼:《16世纪的土地问题》(The Agrarian Problem in the Sixteenth Century ),伦敦,1912年,第11页。)。尽管如此,这些历史学家并没有提出足够的证据改变盖伊等人的结论。

那么,在实证研究和理论探索之间为什么会出现如此巨大的鸿沟?难道真如盖伊等人所认为的“整个运动的重要性被那个时期的作家严重夸大了,他们在茶杯里制造了一起关于变革的风暴,而这些变化实际上只影响了整个国家的很少一部分”(注:R·H·托尼:《16世纪的土地问题》(The Agrarian Problem in the Sixteenth Century ),伦敦,1912年,第11页。)?笔者认为,这道鸿沟部分起因于争论的双方都忽视了与人们的经济行为密切相关的心理因素。实证主义研究的贡献在于将圈地运动的规模精确到可用数字表示的程度,但是,圈地运动对人们的心理冲击却是难以用这些数字测定的。“唯物主义”历史学家的贡献在于揭示了圈地运动中商品经济发展——贫富分化——资本主义大农场兴起的逻辑,但客观历史事实往往比抽象、化简后得出的理论模式要复杂的多,传统社会心理可能会制经约经济发展的逻辑。因此,“圈地运动”同16世纪英国社会心理的关系将是本文论述的主题。

一

“圈地”有广义和狭义之分。广义的圈地是指废除“敞地制”下土地的公共用益权,如放牧权、拾取柴火权等等,变土地为绝对的私人所有。它既包括领主驱赶佃户,大规模并吞农民土地的圈地,又包括佃户互换条田,聚分散为整块的圈地;既包括变耕地为牧场的圈地,又包括改粗放的三田制经营为多重轮作制的圈地。狭义的圈地是指驱逐佃户,变耕地为牧场的圈地。这是圈地中最引人们愤慨的一种。这类圈地常常是通过设置篱笆、栅栏完成的。历史学家通常所说的“圈地运动”是指后一种。

托尼在其经典性著作——《16世纪的土地问题》一书中,将“圈地运动”的时间定在1540—1640年左右,即所谓“长的16世纪”。引起这一时期圈地的主要原因是羊毛价格的上涨。除了少数未经考证的历史事实之外(注:M·W·贝雷斯福德和E·克里奇等人的研究表明, 托尼提供的关于16世纪领主大规模圈地、驱赶农民的证据是靠不住的。比如莱斯特郡沃特巴勒庄园的圈地发生在1520年以前,而不是托尼所说的1620年左右;罗伯特·德拉维尔毁坏北安普顿郡哈特利庄园、赫伯特家族驱赶威尔士郡瓦申村民的记载则纯属夸大其词。见D·M·帕利泽:《托尼的世纪:灿烂的新世界, 抑或马尔萨斯陷阱?》(Tawney's Century;Brave New World or Malthusian Trap?),载《经济史评论》1982年第3期,第340页;托尼:《16世纪的土地问题》第194、257—61页。),他的主要依据是此一时期公众反圈地情绪突然高涨。他说:“反对圈地的大声疾呼出现在大约16世纪中叶, 即从1548年到1550年。”(注:R·H·托尼:《16世纪的土地问题》(The Agrarian Problem in theSixteenth Century), 伦敦,1912年,第11页。)但近年来历史学家对16世纪粮食、羊毛价格以及毛纺织品出口数量的对比分析表明,1520年以后已发生了不利于养羊业发展的变化(见下表)。尽管局部地区的圈地仍在继续进行,但从总体上说变耕地为牧场的圈地风暴已基本停息。在风暴的中心莱斯特郡,大规模圈地发生在1485年之前以及1485至1530年间。据统计,在该郡所有圈围的土地中,1485至1530年占43%;尔后50年,即1531至1580年仅圈地9%(注:W·G ·霍金斯:《劫掠时代》(The Age of Plunder),朗曼,1979年,第69—70页。)。那么,为什么公众对圈地的激愤情绪突然爆发在圈地运动基本趋于尾声的时候?我们只有通过社会心理这一中间环节才能理解圈地的事实同人们反应之间的差别。

1520—1649年物价和毛纺品出口指数(注:D·C·科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》( The Economy of England 1450—1750),牛津,1977年,第37页。)

(以1520—1529年指数为100)

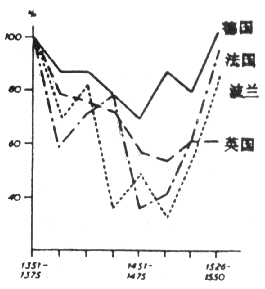

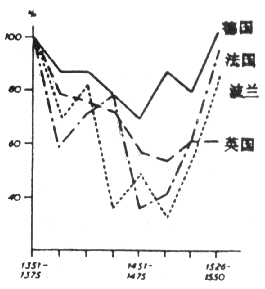

让我们首先从真实的圈地运动开始。托尼正确地注意到商品经济对圈地运动的诱发作用,但是他忽视了引起圈地的另一个重要因素,即人口波动造成的影响。14世纪中叶欧洲发生了一场被时人称之为“黑死病”的特大瘟疫,造成将近三分之一的人口死亡。尔后,这种疾病又在部分国家和地区重复,直到17世纪后期才最终从欧洲消失。“黑死病”对于当时欧洲经济的影响是很大的。由于人口下降,对农产品的需求减少,使得农产品价格下跌(见下图),土地价格和地租也因此下滑。人口减少也导致劳动力匮乏,农产品生产成本上升。这些因素致使15世纪欧洲农业长期萧条。

1351—1550年欧洲的谷物价格(注:威廉·艾贝尔:《欧洲的农业波动》(Agricultural Fluctuations in Europe), 伦敦,1980年,第50页。)

受农业萧条影响最大的是封建领主。“黑死病”之后,封建领主立刻面临着直领地劳动人手不足的问题。他们试图通过限制农民流动,强化农奴制的方式渡过难关,但遭到了农民的反抗。1381年英国的瓦特·泰勒起义就是其中著名的一例。随着封建领主恢复农奴制的企图破产,加上农业之外就业机会的增长,农民离土成为势不可挡的潮流。大量土地抛荒,一时间欧洲出现许多“消失的村庄”。在德国,“消失的村庄”的比例达到26%,也就是说每四个原有的乡村居民点中就有一个完全荒废, 无人居住( 注:威廉·艾贝尔:《欧洲的农业波动》(Agricultural Fluctuations in Europe),伦敦,1980年,第81页。)。“消失的村庄”也出现在英国,尤其是后来成为圈地中心的密德兰地区。到15世纪初年,沃里克郡查佩尔·阿斯科特村的原有居民已经完全消失,在沃里克的金斯顿村,1394年仍有11个家庭姓氏记录在册,但到1430年只剩下一个(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted Medieval Villages in the West Midlands), 载《经济史评论》1982年第1期,第31页。)。

1375年以后,“黑死病”更持久的影响显露出来,这就是农产品价格的持续下跌。受打击最大的是谷物生产区,直领地经营已无利可图。14世纪末,英国武斯特主教将其在西密德兰17个庄园的直领地全部出租,15世纪上半叶又将直领地上的全部牧畜出租。虽然通过土地出租武斯特主教保住了部分收益,但并未保全收益。改收租金后他们的年收入由14世纪初年的1200英镑下降到850—1000镑左右。尽管如此, 主教的收入还受到佃户拖欠租金的影响,1460年佃户拖欠的地租已达1449镑(注:J · L ·博尔顿:《中世纪的英国经济( 1150 — 1500 )》( TheMedieval English Economy 1150—1500),伦敦,1980年,第233页。)。

但是,15世纪西欧的经济并非漆黑一团。在农业萧条的同时,西欧的畜牧业和工商业却出现相对繁荣的景象。由于谷物价格相对于工资下降,使得工资收入者,如手工业者、雇佣劳动者购买生活必需品以外商品的能力增强。据J·E·T ·罗杰斯对这一时期物价和工资材料的统计分析,1301—1350年一个石工的日工资可购买11.3公斤小麦, 1451 —1475年上升到20. 4 公斤(注:威廉·艾贝尔:《欧洲的农业波动》(Agricultural Fluctuations in Europe),伦敦,1980年,第54页。)。农民中也有相当部分是这一时期经济局势的受益者。地租下降使他们的剩余率增长,地价下跌使他们易于获得土地,扩大经营。英国农民中出现了一个被称之为“约曼”的农民阶层。由于工资收入者和富裕农民有更多的钱用于购买肉食、奶制品以及手工业品,从而刺激了非农产品生产的发展。

15世纪由农业向畜牧和手工业的经济偏移是一个全欧范围的现象,但只有英国实现了结构性的突破。英国有从事畜牧业生产的传统,其中以饲养提供毛纺原料的绵羊比重最大。据M·M·波斯坦教授的调查,1225年格拉斯顿伯雷庄园的200个佃户共养羊3760只(注:M·M ·波斯坦:《13世纪乡村的家畜》( Village Livestock in the ThirteenthCentury),载《经济史评论》1962年第2期, 第230页。)。不过中世纪英国的羊毛主要是供出口。“黑死病”以后,英国的毛纺工业迅速发展起来,1347—1348年度英国出口毛料12000匹,1443—1448 年上升到每年出口55000匹,1547—1553年进一步上升到每年出口130000匹(注:K·金:《1175—1425年的英格兰》(England 1175—1425),伦敦,1979年,第90页;科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》,第49页。)。毛纺工业开始作为英国的民族工业出现。随着毛纺工业的发展,对羊毛的需求进一步增长。15世纪至16世纪初羊毛价格以高出农产品价格的速度上涨(见下表)。

1450—1529年物价和羊毛、毛纺品出口指数(注:D·C·科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》(The Economy of England 1450 —1750),牛津,1977年,第35页。)

(以1450—1459年指数为100)

羊毛价格的持续上涨为英国领主提供了摆脱危机的绝妙途径。通过变耕地为牧场,他们既可以使荒芜或部分荒芜的土地得到利用,又可以因劳动力投入少而少受工资价格上涨的影响。15世纪上半叶,沃里克郡拉德邦庄园的领主将土地集中、圈围起来,建立了一个数千英亩的直领地牧场。在这个大牧场上,他饲养了2742只羊、183头牛,只用了5 至6个劳动人手。圈地后该庄园的价值骤增。1386年该庄园仅值19镑,1449年上升到64镑(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted Medieval Villages in the West Midlands), 载《经济史评论》1982年第1期,第30页。)。 有的领主将土地圈围之后出租给租地牧场主,同样获利。1444年一块未圈的名叫韦斯科特的牧场年租金仅为4镑,15世纪末圈围之后上升到13镑6先令8 便士(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted MedievalVillages in the West Midlands),载《经济史评论》1982年第1期,第30—31页。)。尽管如此,我们不能按照现代人的心态去想象领主的经济行为,以为他们会像现代经济人那样对于市场行情作出迅速反应。英国著名的中世纪专家C·戴尔教授指出, 那些从事圈地的“领主和他们的顾问做决定时似乎犹豫不决,往往花费数十年工夫才完成圈围已经荒废了的土地的工作”(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted Medieval Villages in the West Midlands),载《经济史评论》1982年第1期,第28页。)。 而且最终参与圈地的领主也只是少数。因此,真正值得深思的问题不是羊毛价格上涨怎样诱使领主圈地,而是面对如此显然的经济利益,领主们为何裹足不前?

二

如果说变耕地为牧场的圈地运动主要发生在15世纪,而且圈占的又大多是已经荒芜的土地,那么为什么会在16世纪,尤其是16世纪中叶以后出现晚到的如此强烈的反对圈地的呼声?要回答这一问题,我们必须进一步探讨16世纪经济局势和社会心态的变化。

16世纪的经济局势发生了与15世纪相反的变化。据统计,整个16世纪英国的人口增长了75%,甚至一倍(注:C·C·A·克莱:《1500 —1700 年间的英格兰:经济扩张与社会变迁》(Economic Expansionand Social Change:England 1500—1700),伦敦,1984年,第3页。)。人口增长导致地狭人稠,地租和谷物价格上升,工资劳动者收入下降,越来越多的家庭入不敷出。16世纪各种流行疾病再度肆虐,1586—1587年、1597—1598年、1622—1623年,英国接连出现饥荒,标志人口危机到来。谷物价格上升、工资水准下降影响到手工业的发展,因为普通人购买生活必需品以外商品能力的下降导致市场疲软。加上16世纪中叶以后欧洲大陆宗教战争不断,英国的民族工业——毛纺工业因出口锐减受到严重打击。不少毛纺工人失业,并加入到令当时的统治阶级十分担心的“流浪汉”队伍。

瘟疫、饥荒和“流浪汉”问题主要是由于经济局势,而非圈地或其它人为原因造成的(注:16世纪存在暴力圈地的现象。1596年托马斯·特里沙姆爵士将他在喻兹尔比奇的1000英亩直领地圈围起来,改作牧场。原先租用这些土地的农民被赶走,60多人失去了生计。见《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》第109页。但这样的圈地是零星发生的。 )。但当时的英国人并不这样认为。按照中世纪的观念,经济不过是包罗万象的基督教道德体系的一个分支,任何经济问题或由经济引起的社会问题都与人的道德过失有关。那位被托尼称之为“具有第一手知识,豁达公正”的约翰·黑尔斯就是这样一位带着有色道德眼镜的人。他认为16世纪出现的饥荒和其它种种社会经济问题都纯粹是由于部分人的贪婪引起的,这些人“只关心自己的个人私利,却全然不顾整个国家的利益”。他认为解决16世纪经济和社会问题的根本途径在于“排除自爱”,“去掉过分的致富欲望”,“消除和杜绝邪恶的、永无止境的贪婪之心”(注:玛丽·迪尤尔:《关于“论公共福利”的作者》( TheAuthorship of the‘Discourse of the Commonweal’),《经济史评论》1966年第2期,第395页。)。因此,黑尔斯等人对圈地的“强烈反应”可能反映了道德学者对当时严重的社会经济问题的并非客观的反思。

16世纪中叶以后反圈地情绪的高涨还与这一时期传统道德的强化有关。传统道德的强化主要是由于基督教人文主义改革和宗教改革引起的。英国的基督教人文主义者和新教徒反对中世纪教会的迷信和仪式化倾向,主张将基督教伦理,尤其是“摩西十诫”放到宗教信仰的中心位置(注:D.麦卡洛克:《英国晚期的宗教改革(1547—1603)》(The Later Reformation in England 1547—1603),麦克米伦,1990年版,第65—100页。)。 他们提出要建立一个名叫“Commonwealth”的理想社会。“Commonwealth”的基本含义是指由全体国民构成的基督教道德共同体。在这个共同体中,君主是头,地方官员是眼,工匠是手,农夫是脚。他们相互扶持,形成一个整体。按照这种思想,共同体的整体利益高于个人和某一社会集团的利益。劳德大主教宣称:“国家和教会都是群体性有机体,由众多器官构成一个整体。”他又说:“如果一个人只关心个人私利,而忽视公众和国家的利益,那他就是缺乏虔诚,他也不能得到他所追求的一己之幸福与安宁。因为无论是谁,他都得生活在共同体的群体之中,生活在教会的群体之中。”(注:托尼:《宗教与资本主义的兴起》(Religion and the Rise of Capitalism),伦敦, 1922 年初版,1990年新印本,第175—176页。)著名的清教神学家W ·珀金斯在论及基督徒的“天职”,即上帝赋予每一个人的世俗责任时说:“一个人履行天职的目的,不是为自己,为家庭,和为穷人聚集财富;而是为他人服务,增进所有人的利益,这就是为上帝尽职。 ”(注: 劳拉·S·奥康内尔:《 伊丽莎伯时代布道和通俗文学中的反企业态度》(Anti—Entrepreneurial Attitudes in Elizabethan Sermons and Popular Literature),载《大不列颠研究》,1976年,第15期,第6页。)

“家长主义”是共同体思想的重要内容。按照这种观念,富人和统治者应当关心、爱护穷人和被统治者,而不是欺压他们。清教牧师亨利·史密斯宣称:“一个真正配得上富人称呼的人,他的名声不是由于他的财产,他奢侈的膳食,昂贵的建筑,豪华的邸宅,以及他的金银珠宝,而是因为关心贫困无助的人。”(注:劳拉·S ·奥康内尔:《伊丽莎伯时代布道和通俗文学中的反企业态度》( Anti—EntrepreneurialAttitudes in Elizabethan Sermons and Popular Literature),载《大不列颠研究》,1976年,第15期,第6页。 )作为共同体中头和眼的君主和地方官员更应如此。劳德大主教说:“如果国王和地方官吏不行正义,如果孤儿寡母对‘青天大老爷’怨声载道,那么上帝就不会赐福这个国家。”(注:托尼:《宗教与资本主义的兴起》(Religion andthe Rise of Capitalism),伦敦,1922 年初版,1990年新印本, 第175页。)正是在这种思想指导下,都铎、 斯图亚特王朝颁布了一系列旨在保护社会上弱者和贫者的社会政策,比如“济贫法”、“反圈地法”以及饥荒年间的限价政策等等。

圈地是为了个人私利,公然损害社会整体利益的行为,因而,它理所当然地受到了共同体思想家的严厉谴责。对于都铎、斯图亚特王朝的统治者来说,谴责并以立法手段限制圈地,可以表明他们在危机时期体恤民情的态度,起到稳定社会秩序的效果。最早对圈地大加张伐的是著名的基督教人文主义者托马斯·莫尔,他在1517年出版的《乌托邦》一书中发出了“羊吃人”的呼声。他写道,那些“一向那么驯服,那么容易喂饱”的羊,“现在变得很贪婪、很凶蛮,以致于吃人”(注:托马斯·莫尔:《乌托邦》,商务印书馆1996年版,第21页。)。16世纪中叶,反圈地斗争由于著名的新教神学家、牧师,如休奇·拉蒂默、罗伯特·克劳利、托马斯·贝肯、托马斯·利弗、约翰·庞勒特等人的参加而形成浩大声势。贝肯称那些贪心的领主是“撒旦之子”,他们霸占他人的房屋,侵夺佃户的土地,使“整个市镇变得荒芜,形同旷野。除了羊倌和他的狗之外,再也没有人居住”(注:W·K·乔丹:《 1480 —1660年英国的慈善事业》(Philanthropy in England 1480—1660),伦敦,1960年,第64页。)。稍晚出现的清教徒也加入了对圈地的谴责。清教牧师托马斯·亚当斯称圈地的领主是“残暴的盗贼”,“他们窃取了穷人的生计与生命”(注:W·K·乔丹:《1480—1660年英国的慈善事业》(Philanthropy in England 1480—1660),伦敦,1960年,第192页。)。

共同体思想在当时影响巨大,这不仅是因为它提出了社会整体利益的理由,并得到了新兴民族国家君主的支持,而且还在于受益于当时先进的宣传工具。印刷术传入英国是1476年,但由于政府管制,初时出版书籍并不多。1547年开明的萨默塞特公爵当权,容许各种书籍自由出版。新教思想家利用这一时机,出版了大量小册子、布道集和通俗文学作品等。他们反对圈地的思想和言论大多是在这一时期见诸文字的。因此,托尼以反圈地的大声疾呼出现在16世纪中叶作为大规模圈地的开始是靠不住的。因为它可能反映的是这一时期社会心理和舆论导向的变化,而不是当时圈地运动的实际。

三

以上我们论述了16世纪公众反圈地情绪高涨的社会心理背景。下面我们将进一步探讨传统道德怎样和在多大程度上影响到领主的经济行为。

15、16世纪的人口波动与经济变革常常使英国领主处在履行传统道德义务与追求个人经济利益之间的两难困境。戴尔教授列举大量事实,说明15世纪的多数领主宁愿采取包括减租、资助房屋维修在内的种种方式挽留佃户,也不愿驱赶他们,从事有利可图的圈地(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》( Deserted MedievalVillages in the West Midlands),载《经济史评论》1982年第1期,第27—29页。)。由于有关15世纪的资料有限,我们很难对他们的心理动机作出判断。但是,16、17世纪的资料提供了一些线索。

有关资料表明,16、17世纪的许多领主深受基督教伦理和“家长主义”的影响。他们相信保护佃户的利益是自己的责任。简·曼塞尔临终前要她的儿子向上帝保证,善待佃户,“无论如何不要亏待和欺压他们”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第102页。)。1614 年查尔斯·康沃利斯爵士告诫自己的孙子:剥削是“违背绅士本性的”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry inEngland and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第102页。)。在武斯特郡,考廷家族“对待他们的佃户更像父亲而不像领主”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第115页。)。

不少领主相信善待佃户的人将得到善报,欺压佃户的人则将受到天罚。爱德华·蒙塔古爵士提醒儿子:“要知道你只不过是一个受托人,你必须交待你是如何使用佃户的。”(注:当时的基督徒认为世人只不过是受托管理上帝的财产,末日审判时他必须就如何使用上帝的财产作出交待。)他劝诫道:“收取罚金要适度,尽量不要提高租金,这样佃户就会为你祝福并祈求上帝赐福于你。”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700 年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentryin England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第102页。)凯索普庄园的领主爱德华·赫西拒绝了一项得到富裕农民支持的圈地计划。按照这项计划,他和这些富裕农民都将获益。他认为这项计划将使茅屋农和小农受到致命的打击,而这样做会受到上帝的惩罚(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第112页。)。

但是,恪守传统道德的领主不能适应当时的经济变革,他们往往遭受巨大的经济损失。怀特岛的约翰·奥格兰德爵士不仅不驱赶佃户以便圈围他们的土地,相反为了军事目的不断增加他们的人数。他自豪地说:“没有人比我更反对驱赶佃户了。”但是,他承认他的农业经营是失败的(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第112页。)。 约翰·哈彻爵士对于别人议论他不讲良心地利用自己的地产大为恼火。他声称要是这样做了,他的年租金马上会从13镑上升到100镑(注:弗利西蒂·希尔、 克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in Englandand Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第103—104页。)。

现实的经济利益和压力使得一些领主挣扎在传统道德和理性的经济行为之间,并常常表现出自相矛盾的现象。林肯郡的乔治·赫尼奇爵士在留给儿子的帐簿中,告诫他要履行领主应尽的责任,管理地产是“为了上帝的荣耀”。但帐簿的具体内容却是高度理性化的,它记载了乔治本人包括圈地、合并农场在内的种种经营活动(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500 —1700 年英格兰和威尔士的乡绅》( TheGentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第113页。)。1627年, 罗伯特·卡尔爵士的管家威廉·伯顿向主人建议降低戈斯伯顿庄园的租金,以便佃户“因为您对他们的仁慈而敬重您”。他还提到主人斯利福特宅邸附近地产的租金可以提高,但他提醒道:“您的佃户住在您府宅附近,随时听候您的使唤差遣,因此您最好像您的祖辈一样,将事情妥善处理。”然而,正是这位满脑袋传统观念的管家,协助罗伯特的父亲于1611年圈围了7000英亩耕地,并用高压手段制服了那些反对圈地的佃户(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700 年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England andWales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第113页。)。

如何在基督徒的良心和经济利益之间找到一种平衡?这是当时许多领主和思想家苦苦思索的问题。有人提出“有控制的圈地”,即通过仲裁方式抑制圈地过程中过分的恶行。约翰·诺登于1607年写道,既要“纠正驱逐佃户的错误”,又要“给圈地和变耕地为牧场的行动以自由”,这样“穷人将得到他们所需要的栖身之所,乡绅则将实现他们改良的愿望”(注:M·W·贝雷斯福德:《栖身之所与改良:有关协议圈地的争论》(Habitation versus Improvement: the Debate on Enclosure by Agreement),载F·J ·费希尔主编:《都铎和斯图亚特时代经济和社会史论文集》,剑桥,1961,第43页。)。

沃尔特·布利什等人倡导新式的圈地。圈地的目的不是养羊,而是发展精耕农业。这样既可以大幅度增加领主的利润,又可以为失去土地的农民提供就业机会,因为精耕农业比“敞田制”下的粗放农业需要更多劳动人手(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第110页。)。16世纪末17世纪初, 随着精耕农业技术的普及,加上粮食价格持续上涨,以发展精耕农业为目的的圈地盛行起来。

还有人主张改变圈地方式。他们倡导协议圈地,并呼吁给圈地中的受害者以一定补偿。1589年约克郡布雷福德漠泽的所有佃户聚集于漠泽,商议圈地事宜,最后达成同意圈地的一致意见(注:瑟斯克:《都铎时代的圈地》(Tudor Enclosures),载瑟斯克:《英格兰乡村经济论文集》,伦敦,1984,第68页。)。在16世纪的圈地中,获利最多的领主常常作出种种让步,以便得到佃户的认同。1582年莱斯特郡锡丁沃思的威廉·布罗卡斯提供“种种恩惠和合算的租约”,以便圈地得到佃户的合作(注:瑟斯克:《都铎时代的圈地》(Tudor Enclosures),载瑟斯克:《英格兰乡村经济论文集》,伦敦,1984,第68页。)。但是到了17世纪,随着精耕农业的发展,圈地的好处为越来越多的人所认识,协议圈地有了更广泛的社会基础。1619年约翰·肖特博尔特在给国王詹姆士一世的信中写道,公众对圈地的态度已经发生变化,现在“凡夫俗子和普通人……都心甘情愿地拥护在王国所有地区实行迅速的、全面的圈地”(注:M·W·贝雷斯福德:《栖身之所与改良:有关协议圈地的争论》(Habitation versus Improvement: the Debate onEnclosure by Agreement),载F·J ·费希尔主编:《都铎和斯图亚特时代经济和社会史论文集》,剑桥,1961,第54页。)。约克郡布兰德斯伯顿的土地所有者和普通居民在1630年1 月签订的圈地协议中宣称:“同过去共享它相比,圈地将使土地的价值上升并给每个人大的多的好处。”(注:M·W·贝雷斯福德:《栖身之所与改良:有关协议圈地的争论》(Habitation versus Improvement: the Debate onEnclosure by Agreement),载F·J ·费希尔主编:《都铎和斯图亚特时代经济和社会史论文集》,剑桥,1961,第57页。)

以上分析表明,经济变革与传统道德之间的关系远比托尼等“唯物主义”历史学家理解的要复杂的多。首先,传统道德并不一定随着经济变化自然消亡,如同托尼在其另一部名著《宗教与资本主义的兴起》中所论述的那样。事实上,在资本主义冲击传统道德的同时,传统道德也在以不可抗拒的力量改造资本主义。其次,不能简单地用保守与进步的二分法来区分属于社会心态的东西。因为作为道德、习俗、文化传承下来的社会心态中包含不少不受时代限制的、具有普遍价值的成份。不分青红皂白的反传统将毁灭一切价值规范,导致人性泯灭,道德沦丧,国家和社会失去稳定的支撑点。在英国的圈地运动中,基督教伦理的反向作用并不完全是消极的。因为它使人们在剧烈的物质利益的冲击之下保存了对公正和善良的追求,它在一定程度上抑制了圈地运动可能造成的更大的社会罪恶,有助于使英国的土地制度变革朝着平稳和人道的方向发展。

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年08期

【原文出处】《江汉论坛》(武汉)1999年06期第77~82页

【作者简介】向荣,武汉大学历史系,副教授 武汉430072

那么,在实证研究和理论探索之间为什么会出现如此巨大的鸿沟?难道真如盖伊等人所认为的“整个运动的重要性被那个时期的作家严重夸大了,他们在茶杯里制造了一起关于变革的风暴,而这些变化实际上只影响了整个国家的很少一部分”(注:R·H·托尼:《16世纪的土地问题》(The Agrarian Problem in the Sixteenth Century ),伦敦,1912年,第11页。)?笔者认为,这道鸿沟部分起因于争论的双方都忽视了与人们的经济行为密切相关的心理因素。实证主义研究的贡献在于将圈地运动的规模精确到可用数字表示的程度,但是,圈地运动对人们的心理冲击却是难以用这些数字测定的。“唯物主义”历史学家的贡献在于揭示了圈地运动中商品经济发展——贫富分化——资本主义大农场兴起的逻辑,但客观历史事实往往比抽象、化简后得出的理论模式要复杂的多,传统社会心理可能会制经约经济发展的逻辑。因此,“圈地运动”同16世纪英国社会心理的关系将是本文论述的主题。

一

“圈地”有广义和狭义之分。广义的圈地是指废除“敞地制”下土地的公共用益权,如放牧权、拾取柴火权等等,变土地为绝对的私人所有。它既包括领主驱赶佃户,大规模并吞农民土地的圈地,又包括佃户互换条田,聚分散为整块的圈地;既包括变耕地为牧场的圈地,又包括改粗放的三田制经营为多重轮作制的圈地。狭义的圈地是指驱逐佃户,变耕地为牧场的圈地。这是圈地中最引人们愤慨的一种。这类圈地常常是通过设置篱笆、栅栏完成的。历史学家通常所说的“圈地运动”是指后一种。

托尼在其经典性著作——《16世纪的土地问题》一书中,将“圈地运动”的时间定在1540—1640年左右,即所谓“长的16世纪”。引起这一时期圈地的主要原因是羊毛价格的上涨。除了少数未经考证的历史事实之外(注:M·W·贝雷斯福德和E·克里奇等人的研究表明, 托尼提供的关于16世纪领主大规模圈地、驱赶农民的证据是靠不住的。比如莱斯特郡沃特巴勒庄园的圈地发生在1520年以前,而不是托尼所说的1620年左右;罗伯特·德拉维尔毁坏北安普顿郡哈特利庄园、赫伯特家族驱赶威尔士郡瓦申村民的记载则纯属夸大其词。见D·M·帕利泽:《托尼的世纪:灿烂的新世界, 抑或马尔萨斯陷阱?》(Tawney's Century;Brave New World or Malthusian Trap?),载《经济史评论》1982年第3期,第340页;托尼:《16世纪的土地问题》第194、257—61页。),他的主要依据是此一时期公众反圈地情绪突然高涨。他说:“反对圈地的大声疾呼出现在大约16世纪中叶, 即从1548年到1550年。”(注:R·H·托尼:《16世纪的土地问题》(The Agrarian Problem in theSixteenth Century), 伦敦,1912年,第11页。)但近年来历史学家对16世纪粮食、羊毛价格以及毛纺织品出口数量的对比分析表明,1520年以后已发生了不利于养羊业发展的变化(见下表)。尽管局部地区的圈地仍在继续进行,但从总体上说变耕地为牧场的圈地风暴已基本停息。在风暴的中心莱斯特郡,大规模圈地发生在1485年之前以及1485至1530年间。据统计,在该郡所有圈围的土地中,1485至1530年占43%;尔后50年,即1531至1580年仅圈地9%(注:W·G ·霍金斯:《劫掠时代》(The Age of Plunder),朗曼,1979年,第69—70页。)。那么,为什么公众对圈地的激愤情绪突然爆发在圈地运动基本趋于尾声的时候?我们只有通过社会心理这一中间环节才能理解圈地的事实同人们反应之间的差别。

1520—1649年物价和毛纺品出口指数(注:D·C·科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》( The Economy of England 1450—1750),牛津,1977年,第37页。)

(以1520—1529年指数为100)

年代 谷物平 畜产品平 羊毛平 毛纺品平 均价格 均价格 均价格 均出口量 1520—9 100 100 100 100 30—9 105 121 110 125 40—9 121 151 138 164 50—9 226 203 186 167 60—9 205 225 185 124 70—9 240 245 211 136 80—9 295 281 203 148 90—9 383 354 284 148 1600—9 363 369 314 166 10—9 425 427 318 151 20—9 417 406 319 136 30—9 513 433 367 131 40—9 510 436 357 — |

让我们首先从真实的圈地运动开始。托尼正确地注意到商品经济对圈地运动的诱发作用,但是他忽视了引起圈地的另一个重要因素,即人口波动造成的影响。14世纪中叶欧洲发生了一场被时人称之为“黑死病”的特大瘟疫,造成将近三分之一的人口死亡。尔后,这种疾病又在部分国家和地区重复,直到17世纪后期才最终从欧洲消失。“黑死病”对于当时欧洲经济的影响是很大的。由于人口下降,对农产品的需求减少,使得农产品价格下跌(见下图),土地价格和地租也因此下滑。人口减少也导致劳动力匮乏,农产品生产成本上升。这些因素致使15世纪欧洲农业长期萧条。

1351—1550年欧洲的谷物价格(注:威廉·艾贝尔:《欧洲的农业波动》(Agricultural Fluctuations in Europe), 伦敦,1980年,第50页。)

受农业萧条影响最大的是封建领主。“黑死病”之后,封建领主立刻面临着直领地劳动人手不足的问题。他们试图通过限制农民流动,强化农奴制的方式渡过难关,但遭到了农民的反抗。1381年英国的瓦特·泰勒起义就是其中著名的一例。随着封建领主恢复农奴制的企图破产,加上农业之外就业机会的增长,农民离土成为势不可挡的潮流。大量土地抛荒,一时间欧洲出现许多“消失的村庄”。在德国,“消失的村庄”的比例达到26%,也就是说每四个原有的乡村居民点中就有一个完全荒废, 无人居住( 注:威廉·艾贝尔:《欧洲的农业波动》(Agricultural Fluctuations in Europe),伦敦,1980年,第81页。)。“消失的村庄”也出现在英国,尤其是后来成为圈地中心的密德兰地区。到15世纪初年,沃里克郡查佩尔·阿斯科特村的原有居民已经完全消失,在沃里克的金斯顿村,1394年仍有11个家庭姓氏记录在册,但到1430年只剩下一个(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted Medieval Villages in the West Midlands), 载《经济史评论》1982年第1期,第31页。)。

1375年以后,“黑死病”更持久的影响显露出来,这就是农产品价格的持续下跌。受打击最大的是谷物生产区,直领地经营已无利可图。14世纪末,英国武斯特主教将其在西密德兰17个庄园的直领地全部出租,15世纪上半叶又将直领地上的全部牧畜出租。虽然通过土地出租武斯特主教保住了部分收益,但并未保全收益。改收租金后他们的年收入由14世纪初年的1200英镑下降到850—1000镑左右。尽管如此, 主教的收入还受到佃户拖欠租金的影响,1460年佃户拖欠的地租已达1449镑(注:J · L ·博尔顿:《中世纪的英国经济( 1150 — 1500 )》( TheMedieval English Economy 1150—1500),伦敦,1980年,第233页。)。

但是,15世纪西欧的经济并非漆黑一团。在农业萧条的同时,西欧的畜牧业和工商业却出现相对繁荣的景象。由于谷物价格相对于工资下降,使得工资收入者,如手工业者、雇佣劳动者购买生活必需品以外商品的能力增强。据J·E·T ·罗杰斯对这一时期物价和工资材料的统计分析,1301—1350年一个石工的日工资可购买11.3公斤小麦, 1451 —1475年上升到20. 4 公斤(注:威廉·艾贝尔:《欧洲的农业波动》(Agricultural Fluctuations in Europe),伦敦,1980年,第54页。)。农民中也有相当部分是这一时期经济局势的受益者。地租下降使他们的剩余率增长,地价下跌使他们易于获得土地,扩大经营。英国农民中出现了一个被称之为“约曼”的农民阶层。由于工资收入者和富裕农民有更多的钱用于购买肉食、奶制品以及手工业品,从而刺激了非农产品生产的发展。

15世纪由农业向畜牧和手工业的经济偏移是一个全欧范围的现象,但只有英国实现了结构性的突破。英国有从事畜牧业生产的传统,其中以饲养提供毛纺原料的绵羊比重最大。据M·M·波斯坦教授的调查,1225年格拉斯顿伯雷庄园的200个佃户共养羊3760只(注:M·M ·波斯坦:《13世纪乡村的家畜》( Village Livestock in the ThirteenthCentury),载《经济史评论》1962年第2期, 第230页。)。不过中世纪英国的羊毛主要是供出口。“黑死病”以后,英国的毛纺工业迅速发展起来,1347—1348年度英国出口毛料12000匹,1443—1448 年上升到每年出口55000匹,1547—1553年进一步上升到每年出口130000匹(注:K·金:《1175—1425年的英格兰》(England 1175—1425),伦敦,1979年,第90页;科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》,第49页。)。毛纺工业开始作为英国的民族工业出现。随着毛纺工业的发展,对羊毛的需求进一步增长。15世纪至16世纪初羊毛价格以高出农产品价格的速度上涨(见下表)。

1450—1529年物价和羊毛、毛纺品出口指数(注:D·C·科尔曼:《1450—1750年英格兰的经济》(The Economy of England 1450 —1750),牛津,1977年,第35页。)

(以1450—1459年指数为100)

年代 谷物平 羊毛平 羊毛和毛 均价格 均价格 织品平均 出口量 1450—9 100 100 100 60—9 101 132 98 70—9 95 121 — 80—9 116 138 130 90—9 99 117 128 1500—9 114 113 158 10—9 117 145 168 20—9 157 135 155 |

羊毛价格的持续上涨为英国领主提供了摆脱危机的绝妙途径。通过变耕地为牧场,他们既可以使荒芜或部分荒芜的土地得到利用,又可以因劳动力投入少而少受工资价格上涨的影响。15世纪上半叶,沃里克郡拉德邦庄园的领主将土地集中、圈围起来,建立了一个数千英亩的直领地牧场。在这个大牧场上,他饲养了2742只羊、183头牛,只用了5 至6个劳动人手。圈地后该庄园的价值骤增。1386年该庄园仅值19镑,1449年上升到64镑(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted Medieval Villages in the West Midlands), 载《经济史评论》1982年第1期,第30页。)。 有的领主将土地圈围之后出租给租地牧场主,同样获利。1444年一块未圈的名叫韦斯科特的牧场年租金仅为4镑,15世纪末圈围之后上升到13镑6先令8 便士(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted MedievalVillages in the West Midlands),载《经济史评论》1982年第1期,第30—31页。)。尽管如此,我们不能按照现代人的心态去想象领主的经济行为,以为他们会像现代经济人那样对于市场行情作出迅速反应。英国著名的中世纪专家C·戴尔教授指出, 那些从事圈地的“领主和他们的顾问做决定时似乎犹豫不决,往往花费数十年工夫才完成圈围已经荒废了的土地的工作”(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》(Deserted Medieval Villages in the West Midlands),载《经济史评论》1982年第1期,第28页。)。 而且最终参与圈地的领主也只是少数。因此,真正值得深思的问题不是羊毛价格上涨怎样诱使领主圈地,而是面对如此显然的经济利益,领主们为何裹足不前?

二

如果说变耕地为牧场的圈地运动主要发生在15世纪,而且圈占的又大多是已经荒芜的土地,那么为什么会在16世纪,尤其是16世纪中叶以后出现晚到的如此强烈的反对圈地的呼声?要回答这一问题,我们必须进一步探讨16世纪经济局势和社会心态的变化。

16世纪的经济局势发生了与15世纪相反的变化。据统计,整个16世纪英国的人口增长了75%,甚至一倍(注:C·C·A·克莱:《1500 —1700 年间的英格兰:经济扩张与社会变迁》(Economic Expansionand Social Change:England 1500—1700),伦敦,1984年,第3页。)。人口增长导致地狭人稠,地租和谷物价格上升,工资劳动者收入下降,越来越多的家庭入不敷出。16世纪各种流行疾病再度肆虐,1586—1587年、1597—1598年、1622—1623年,英国接连出现饥荒,标志人口危机到来。谷物价格上升、工资水准下降影响到手工业的发展,因为普通人购买生活必需品以外商品能力的下降导致市场疲软。加上16世纪中叶以后欧洲大陆宗教战争不断,英国的民族工业——毛纺工业因出口锐减受到严重打击。不少毛纺工人失业,并加入到令当时的统治阶级十分担心的“流浪汉”队伍。

瘟疫、饥荒和“流浪汉”问题主要是由于经济局势,而非圈地或其它人为原因造成的(注:16世纪存在暴力圈地的现象。1596年托马斯·特里沙姆爵士将他在喻兹尔比奇的1000英亩直领地圈围起来,改作牧场。原先租用这些土地的农民被赶走,60多人失去了生计。见《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》第109页。但这样的圈地是零星发生的。 )。但当时的英国人并不这样认为。按照中世纪的观念,经济不过是包罗万象的基督教道德体系的一个分支,任何经济问题或由经济引起的社会问题都与人的道德过失有关。那位被托尼称之为“具有第一手知识,豁达公正”的约翰·黑尔斯就是这样一位带着有色道德眼镜的人。他认为16世纪出现的饥荒和其它种种社会经济问题都纯粹是由于部分人的贪婪引起的,这些人“只关心自己的个人私利,却全然不顾整个国家的利益”。他认为解决16世纪经济和社会问题的根本途径在于“排除自爱”,“去掉过分的致富欲望”,“消除和杜绝邪恶的、永无止境的贪婪之心”(注:玛丽·迪尤尔:《关于“论公共福利”的作者》( TheAuthorship of the‘Discourse of the Commonweal’),《经济史评论》1966年第2期,第395页。)。因此,黑尔斯等人对圈地的“强烈反应”可能反映了道德学者对当时严重的社会经济问题的并非客观的反思。

16世纪中叶以后反圈地情绪的高涨还与这一时期传统道德的强化有关。传统道德的强化主要是由于基督教人文主义改革和宗教改革引起的。英国的基督教人文主义者和新教徒反对中世纪教会的迷信和仪式化倾向,主张将基督教伦理,尤其是“摩西十诫”放到宗教信仰的中心位置(注:D.麦卡洛克:《英国晚期的宗教改革(1547—1603)》(The Later Reformation in England 1547—1603),麦克米伦,1990年版,第65—100页。)。 他们提出要建立一个名叫“Commonwealth”的理想社会。“Commonwealth”的基本含义是指由全体国民构成的基督教道德共同体。在这个共同体中,君主是头,地方官员是眼,工匠是手,农夫是脚。他们相互扶持,形成一个整体。按照这种思想,共同体的整体利益高于个人和某一社会集团的利益。劳德大主教宣称:“国家和教会都是群体性有机体,由众多器官构成一个整体。”他又说:“如果一个人只关心个人私利,而忽视公众和国家的利益,那他就是缺乏虔诚,他也不能得到他所追求的一己之幸福与安宁。因为无论是谁,他都得生活在共同体的群体之中,生活在教会的群体之中。”(注:托尼:《宗教与资本主义的兴起》(Religion and the Rise of Capitalism),伦敦, 1922 年初版,1990年新印本,第175—176页。)著名的清教神学家W ·珀金斯在论及基督徒的“天职”,即上帝赋予每一个人的世俗责任时说:“一个人履行天职的目的,不是为自己,为家庭,和为穷人聚集财富;而是为他人服务,增进所有人的利益,这就是为上帝尽职。 ”(注: 劳拉·S·奥康内尔:《 伊丽莎伯时代布道和通俗文学中的反企业态度》(Anti—Entrepreneurial Attitudes in Elizabethan Sermons and Popular Literature),载《大不列颠研究》,1976年,第15期,第6页。)

“家长主义”是共同体思想的重要内容。按照这种观念,富人和统治者应当关心、爱护穷人和被统治者,而不是欺压他们。清教牧师亨利·史密斯宣称:“一个真正配得上富人称呼的人,他的名声不是由于他的财产,他奢侈的膳食,昂贵的建筑,豪华的邸宅,以及他的金银珠宝,而是因为关心贫困无助的人。”(注:劳拉·S ·奥康内尔:《伊丽莎伯时代布道和通俗文学中的反企业态度》( Anti—EntrepreneurialAttitudes in Elizabethan Sermons and Popular Literature),载《大不列颠研究》,1976年,第15期,第6页。 )作为共同体中头和眼的君主和地方官员更应如此。劳德大主教说:“如果国王和地方官吏不行正义,如果孤儿寡母对‘青天大老爷’怨声载道,那么上帝就不会赐福这个国家。”(注:托尼:《宗教与资本主义的兴起》(Religion andthe Rise of Capitalism),伦敦,1922 年初版,1990年新印本, 第175页。)正是在这种思想指导下,都铎、 斯图亚特王朝颁布了一系列旨在保护社会上弱者和贫者的社会政策,比如“济贫法”、“反圈地法”以及饥荒年间的限价政策等等。

圈地是为了个人私利,公然损害社会整体利益的行为,因而,它理所当然地受到了共同体思想家的严厉谴责。对于都铎、斯图亚特王朝的统治者来说,谴责并以立法手段限制圈地,可以表明他们在危机时期体恤民情的态度,起到稳定社会秩序的效果。最早对圈地大加张伐的是著名的基督教人文主义者托马斯·莫尔,他在1517年出版的《乌托邦》一书中发出了“羊吃人”的呼声。他写道,那些“一向那么驯服,那么容易喂饱”的羊,“现在变得很贪婪、很凶蛮,以致于吃人”(注:托马斯·莫尔:《乌托邦》,商务印书馆1996年版,第21页。)。16世纪中叶,反圈地斗争由于著名的新教神学家、牧师,如休奇·拉蒂默、罗伯特·克劳利、托马斯·贝肯、托马斯·利弗、约翰·庞勒特等人的参加而形成浩大声势。贝肯称那些贪心的领主是“撒旦之子”,他们霸占他人的房屋,侵夺佃户的土地,使“整个市镇变得荒芜,形同旷野。除了羊倌和他的狗之外,再也没有人居住”(注:W·K·乔丹:《 1480 —1660年英国的慈善事业》(Philanthropy in England 1480—1660),伦敦,1960年,第64页。)。稍晚出现的清教徒也加入了对圈地的谴责。清教牧师托马斯·亚当斯称圈地的领主是“残暴的盗贼”,“他们窃取了穷人的生计与生命”(注:W·K·乔丹:《1480—1660年英国的慈善事业》(Philanthropy in England 1480—1660),伦敦,1960年,第192页。)。

共同体思想在当时影响巨大,这不仅是因为它提出了社会整体利益的理由,并得到了新兴民族国家君主的支持,而且还在于受益于当时先进的宣传工具。印刷术传入英国是1476年,但由于政府管制,初时出版书籍并不多。1547年开明的萨默塞特公爵当权,容许各种书籍自由出版。新教思想家利用这一时机,出版了大量小册子、布道集和通俗文学作品等。他们反对圈地的思想和言论大多是在这一时期见诸文字的。因此,托尼以反圈地的大声疾呼出现在16世纪中叶作为大规模圈地的开始是靠不住的。因为它可能反映的是这一时期社会心理和舆论导向的变化,而不是当时圈地运动的实际。

三

以上我们论述了16世纪公众反圈地情绪高涨的社会心理背景。下面我们将进一步探讨传统道德怎样和在多大程度上影响到领主的经济行为。

15、16世纪的人口波动与经济变革常常使英国领主处在履行传统道德义务与追求个人经济利益之间的两难困境。戴尔教授列举大量事实,说明15世纪的多数领主宁愿采取包括减租、资助房屋维修在内的种种方式挽留佃户,也不愿驱赶他们,从事有利可图的圈地(注:克里斯托弗·戴尔:《西密德兰荒废的中世纪村庄》( Deserted MedievalVillages in the West Midlands),载《经济史评论》1982年第1期,第27—29页。)。由于有关15世纪的资料有限,我们很难对他们的心理动机作出判断。但是,16、17世纪的资料提供了一些线索。

有关资料表明,16、17世纪的许多领主深受基督教伦理和“家长主义”的影响。他们相信保护佃户的利益是自己的责任。简·曼塞尔临终前要她的儿子向上帝保证,善待佃户,“无论如何不要亏待和欺压他们”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第102页。)。1614 年查尔斯·康沃利斯爵士告诫自己的孙子:剥削是“违背绅士本性的”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry inEngland and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第102页。)。在武斯特郡,考廷家族“对待他们的佃户更像父亲而不像领主”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第115页。)。

不少领主相信善待佃户的人将得到善报,欺压佃户的人则将受到天罚。爱德华·蒙塔古爵士提醒儿子:“要知道你只不过是一个受托人,你必须交待你是如何使用佃户的。”(注:当时的基督徒认为世人只不过是受托管理上帝的财产,末日审判时他必须就如何使用上帝的财产作出交待。)他劝诫道:“收取罚金要适度,尽量不要提高租金,这样佃户就会为你祝福并祈求上帝赐福于你。”(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700 年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentryin England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第102页。)凯索普庄园的领主爱德华·赫西拒绝了一项得到富裕农民支持的圈地计划。按照这项计划,他和这些富裕农民都将获益。他认为这项计划将使茅屋农和小农受到致命的打击,而这样做会受到上帝的惩罚(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第112页。)。

但是,恪守传统道德的领主不能适应当时的经济变革,他们往往遭受巨大的经济损失。怀特岛的约翰·奥格兰德爵士不仅不驱赶佃户以便圈围他们的土地,相反为了军事目的不断增加他们的人数。他自豪地说:“没有人比我更反对驱赶佃户了。”但是,他承认他的农业经营是失败的(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第112页。)。 约翰·哈彻爵士对于别人议论他不讲良心地利用自己的地产大为恼火。他声称要是这样做了,他的年租金马上会从13镑上升到100镑(注:弗利西蒂·希尔、 克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in Englandand Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第103—104页。)。

现实的经济利益和压力使得一些领主挣扎在传统道德和理性的经济行为之间,并常常表现出自相矛盾的现象。林肯郡的乔治·赫尼奇爵士在留给儿子的帐簿中,告诫他要履行领主应尽的责任,管理地产是“为了上帝的荣耀”。但帐簿的具体内容却是高度理性化的,它记载了乔治本人包括圈地、合并农场在内的种种经营活动(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500 —1700 年英格兰和威尔士的乡绅》( TheGentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第113页。)。1627年, 罗伯特·卡尔爵士的管家威廉·伯顿向主人建议降低戈斯伯顿庄园的租金,以便佃户“因为您对他们的仁慈而敬重您”。他还提到主人斯利福特宅邸附近地产的租金可以提高,但他提醒道:“您的佃户住在您府宅附近,随时听候您的使唤差遣,因此您最好像您的祖辈一样,将事情妥善处理。”然而,正是这位满脑袋传统观念的管家,协助罗伯特的父亲于1611年圈围了7000英亩耕地,并用高压手段制服了那些反对圈地的佃户(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700 年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England andWales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第113页。)。

如何在基督徒的良心和经济利益之间找到一种平衡?这是当时许多领主和思想家苦苦思索的问题。有人提出“有控制的圈地”,即通过仲裁方式抑制圈地过程中过分的恶行。约翰·诺登于1607年写道,既要“纠正驱逐佃户的错误”,又要“给圈地和变耕地为牧场的行动以自由”,这样“穷人将得到他们所需要的栖身之所,乡绅则将实现他们改良的愿望”(注:M·W·贝雷斯福德:《栖身之所与改良:有关协议圈地的争论》(Habitation versus Improvement: the Debate on Enclosure by Agreement),载F·J ·费希尔主编:《都铎和斯图亚特时代经济和社会史论文集》,剑桥,1961,第43页。)。

沃尔特·布利什等人倡导新式的圈地。圈地的目的不是养羊,而是发展精耕农业。这样既可以大幅度增加领主的利润,又可以为失去土地的农民提供就业机会,因为精耕农业比“敞田制”下的粗放农业需要更多劳动人手(注:弗利西蒂·希尔、克莱夫·霍姆斯:《1500—1700年英格兰和威尔士的乡绅》(The Gentry in England and Wales 1500—1700),麦克米伦,1994年,第110页。)。16世纪末17世纪初, 随着精耕农业技术的普及,加上粮食价格持续上涨,以发展精耕农业为目的的圈地盛行起来。

还有人主张改变圈地方式。他们倡导协议圈地,并呼吁给圈地中的受害者以一定补偿。1589年约克郡布雷福德漠泽的所有佃户聚集于漠泽,商议圈地事宜,最后达成同意圈地的一致意见(注:瑟斯克:《都铎时代的圈地》(Tudor Enclosures),载瑟斯克:《英格兰乡村经济论文集》,伦敦,1984,第68页。)。在16世纪的圈地中,获利最多的领主常常作出种种让步,以便得到佃户的认同。1582年莱斯特郡锡丁沃思的威廉·布罗卡斯提供“种种恩惠和合算的租约”,以便圈地得到佃户的合作(注:瑟斯克:《都铎时代的圈地》(Tudor Enclosures),载瑟斯克:《英格兰乡村经济论文集》,伦敦,1984,第68页。)。但是到了17世纪,随着精耕农业的发展,圈地的好处为越来越多的人所认识,协议圈地有了更广泛的社会基础。1619年约翰·肖特博尔特在给国王詹姆士一世的信中写道,公众对圈地的态度已经发生变化,现在“凡夫俗子和普通人……都心甘情愿地拥护在王国所有地区实行迅速的、全面的圈地”(注:M·W·贝雷斯福德:《栖身之所与改良:有关协议圈地的争论》(Habitation versus Improvement: the Debate onEnclosure by Agreement),载F·J ·费希尔主编:《都铎和斯图亚特时代经济和社会史论文集》,剑桥,1961,第54页。)。约克郡布兰德斯伯顿的土地所有者和普通居民在1630年1 月签订的圈地协议中宣称:“同过去共享它相比,圈地将使土地的价值上升并给每个人大的多的好处。”(注:M·W·贝雷斯福德:《栖身之所与改良:有关协议圈地的争论》(Habitation versus Improvement: the Debate onEnclosure by Agreement),载F·J ·费希尔主编:《都铎和斯图亚特时代经济和社会史论文集》,剑桥,1961,第57页。)

以上分析表明,经济变革与传统道德之间的关系远比托尼等“唯物主义”历史学家理解的要复杂的多。首先,传统道德并不一定随着经济变化自然消亡,如同托尼在其另一部名著《宗教与资本主义的兴起》中所论述的那样。事实上,在资本主义冲击传统道德的同时,传统道德也在以不可抗拒的力量改造资本主义。其次,不能简单地用保守与进步的二分法来区分属于社会心态的东西。因为作为道德、习俗、文化传承下来的社会心态中包含不少不受时代限制的、具有普遍价值的成份。不分青红皂白的反传统将毁灭一切价值规范,导致人性泯灭,道德沦丧,国家和社会失去稳定的支撑点。在英国的圈地运动中,基督教伦理的反向作用并不完全是消极的。因为它使人们在剧烈的物质利益的冲击之下保存了对公正和善良的追求,它在一定程度上抑制了圈地运动可能造成的更大的社会罪恶,有助于使英国的土地制度变革朝着平稳和人道的方向发展。