| 明清史 |

地主与英国农村现代化的启动

徐浩

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年04期

【原文出处】《历史研究》(京)1999年01期第86~103页

【作者简介】徐浩 1961年生,副教授。中国人民大学历史系 100872

许多研究中国史与世界史的学者认为:封建社会晚期,中国与西欧各国在阶级结构方面的主要差异是有无一个独立的市民阶级。按照这种观点,西欧中世纪城市在其兴建之初就从封建领主手中取得自治权,市民与王权联盟构成西欧新君主制的重要阶级基础,因而城市阶级关系的变迁成为西欧从封建向资本主义过渡的主要推动力量。与之相比,中国封建时代的各级城市大多是官府的治所,封建统治的中心。由于封建国家对城市的严密控制,中国的市民阶级没有可能成长为一支独立自主的阶级力量,由此延缓了中国现代化的进程。这种观点或多或少地把资产阶级与市民阶级等同起来,从而有意无意地夸大了市民阶级的历史作用。至少对西欧而言,这种认识是片面的。就英国而论,这种认识在很大程度上并不符合历史实际。事实上,英国资本主义的故乡主要在农村。直到工业革命结束前,英国农村资产阶级即地主(注:在英国,地主(l-andlord)与领主(lord)产生的社会历史条件和阶级属性不同:领主是庄园化和政治多元化即封建化的产物,他们的最大特点是对其佃农即农奴行使封建的司法审判权,以及用封建的强迫劳役制或租佃制经营农业,因而理所当然地构成封建制度的阶级和社会基础;地主在时间上晚于领主出现,他们起源自农业生产中新的经营方式或理念。这种变化的最早契机来自于英王亨利一世(1110-1135)实行的“盾牌钱”制度,该制度允许骑士以交纳“盾牌钱”代替服兵役,它在以后几个世纪里在乡村中造就了一批放弃习武征战,专心经营农牧业的“乡绅”集团。他们以及一部分思想开放的贵族以资本主义方式经营商业化的农牧业,其利益与商品生产和市场日益紧密地结合在一起,成为资产阶级化的“新贵族”。在西北欧各国中,英国资产阶级化的地主兴起得最早,从亨利一世启动的中央集团权化过程,以及几个世纪后庄园制的瓦解,使地主完全取代了领主。)在对封建的阶级结构、经济结构和政治结构的改造中所发挥的作用都大于市民阶级。不仅如此,他们的作用甚至没有局限在英国从封建向资本主义过渡和资产阶级革命两个时期。在从农业社会向工业社会转变的过程中,他们同样发挥了巨大的历史影响力。相比之下,英国的市民阶级反而显得弱小与落后,只能退居于地主阶级强壮的身影背后。因此,中西地主阶级中古时期以来的不同变化恐怕更值得认真地研究,因为这种差别对各自社会的现代化进程影响甚大。限于论题,本文不拟做比较研究,只就英国15世纪至19世纪初的历史谈些看法。

一

近代早期至18世纪,英国地主的社会地位未发生任何实质性变化,城市资产阶级只能望其项背,尚不具备实力与之抗衡。地主的社会、政治与经济地位都位居前列。

16世纪中叶至19世纪初的学者和统计学家,曾对英国当时的社会成员做过分类。威廉·哈里森在其所著《英国志》(1577年)中,将英国全体国民分为4类,其中第一类为绅士,包括有称号的贵族、骑士、乡绅以及那些刚好够得上称为绅士的人,囊括了全部重要的土地所有者。五六十年后,罗伯特·赖斯在他的《萨福克的发现》一书中,列举了7种等级,其中贵族、骑士和绅士分别居一、二、三等级。至1688年,在格利哥里·金对英格兰和威尔士人口所做的调查中,世俗贵族、教会贵族、从男爵、骑士、缙绅和绅士仍居前6位(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》P.Mathias,The first Industrial Nation,London 1983年版,Table2,第24页。)。从1759-1760年约瑟夫·马西对当时社会结构的调查和收入的统计,以及P.科尔奎豪恩基于1801年人口普查和1803年济贫报告对社会结构的估计中不难发现,16世纪中叶以来英国的社会结构几无变化,贵族和乡绅一直高居于社会结构的金字塔顶层。

英国的地主包括贵族和乡绅。“贵族”这个概念有广义与狭义之分。从广义上说,自由持有农以上的全部土地所有者都可称为贵族(noble、aristocracy)或绅士(gentleman)。这种用法在英国自中世纪以来就极为普遍。比如,在14世纪早期,凡是年收入在20镑及其以上者都可称为nobility。当时英国大约有3000个地主达到或超过这一标准,其中包括伯爵、从男爵、骑士和缙绅。伊丽莎白统治时期,“绅士”一词既用于称呼国王、王子、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵,又可指称骑士、缙绅和小绅士。至18世纪,aristocracy一词普遍流行,意指统治阶级的成员,他们的地位来自出身或财富,囊括了全部地主(注:参阅J.V.贝克特《1660-1914年的英国贵族》J.V.Beckett,The Aristocracy in En-gland 1660-1914,Oxford 1986年版,第18、22页。)。在狭义上,贵族专指peerage,其意为社会地位相等的一个集团,即位于国王和乡绅之间的等级。他们与乡绅的区别在于纹章和出身。peerage为世袭贵族,他们一般被称为“有称号的贵族”(titled peerage)或“大贵族”(n-obilitasmajor);与之相对,在他们之下、自由持有农之上的阶层则被称为“无称号的乡绅”(untitled gentry)或“小贵族”(nobilitas m-inor)。

狭义上的英国贵族享有政治和司法特权。贵族的政治特权包括应召出席上院会议,以及担任政府要职。政府中行政、司法、军事等所有重要职务,多由贵族担任。18世纪时,在22个财务大臣中,16个是贵族,4个是贵族之子,另外两人中一个是贵族的孙子,另一个在辞职时也被晋升为伯爵。当时,财务大臣一般被认为是首相的后备人选。内阁成员也主要由贵族担任。如1744年夏组成的亨利·佩勒姆内阁有6名公爵,至11月又增加1名公爵。1754年纽卡斯尔公爵内阁在20名阁员中仅有3名是非贵族,1760年其核心阁员由2名公爵、4名伯爵、2名男爵和1名非贵族组成(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第406-408页。),国家政权中贵族寡头垄断的性质由此可见一斑。此外,贵族还通过控制下院议员的选举,担任地方政府官职等途径,对下院和地方施加影响(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》G.E.Mingay,English Landed Society in the Eighteeth Century,London 1963年版,第111-112页。)。贵族的法律特权是享有“同侪审判权”,即涉案贵族要由与其地位相等的上院贵族进行审理,不诉诸中央或地方的任何法庭。除此之外,贵族既不享有财政优免特权,也没有世袭的军事统帅权。在贵族家庭成员中,只有长子可以承袭爵位,公爵和侯爵的幼子本人可被尊称为“勋爵”(lord),但此称号不能世袭。其他爵位的贵族之幼子则只能称为“绅士”,该称号在这些贵族幼子家庭中能否沿袭,则无任何保障。在18世纪以前,因种种原因,某些人未能继承贵族称号,导致许多贵族家族的湮没。18世纪,通过特别继承权,贵族的幼子或兄弟也可承袭爵位,从而使这些古老的家族得以延续(注:参阅J.V.贝克特《1660-1914年的英国贵族》第1章。)。

那么,英国贵族的人数究竟有多少呢?贝克特研究认为,17世纪末,英国贵族大约有160人左右。18世纪,贵族人数有所增加,但基本上变化不大。1702年有162人,1714年有170人,1720-1780年,贵族人数约为190人。从18世纪80年代起,国家对贵族人数严控的政策有所改变,致使此后数量迅速扩展。1780年不列颠的贵族共有189人,至1790年增加到220人,1800年为267人。在1800年的贵族中,113人的称号是1780年以后晋升的(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第28、30页。),占总数的42%。明格认为,在小皮特任首相前,英国贵族数量相当稳定,约为160-170人。至18世纪末,小皮特放宽对称号授予的限制后,不列颠的贵族人数增至近300人,这与贝克特的估计大体相同(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第6页。)。

土地是贵族的社会、政治和经济地位的根基。从总体上说,15世纪至18世纪末,贵族在全国土地中所占份额稳步地上升。据克里特估计,1436年英格兰贵族占有全国15%-20%的土地,1690年,英格兰和威尔士贵族占有不列颠土地的15%-20%,1790年为20%-25%(注:P.克里德特:《1500-1800年的农民、地主和商业资本家》P.Kriedte,Peasants,Lan-dlords and Merchant Capitalists 1500-1800,第60页。)。就是说,15世纪上半叶至17世纪末,贵族大约占全国1/5左右的土地,至18世纪末,这一比例上升到1/4。贵族拥有仅次于国王的社会地位,因而需要有与之相应的生活方式。18世纪,维持贵族生活方式的重要经济来源仍是土地的收益。贵族可以涉足工商业,并取得丰厚的收入。但贵族之为贵族,必须拥有庞大的地产,否则便不成其为贵族。由于他们人数较少,拥有上述比例的土地就会为他们的家族带来相当可观的收入。对此,17世纪末和18世纪的统计学家进行过估计。格利哥里·金认为,1688年,贵族家庭的年均收入为2800镑(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第24页表1。)。1759-1760年,马西也对贵族的家庭收入做了归纳:年平均收入在20000镑的家庭有10家,10000镑的有20家,8000镑的有40家,6000镑的有80家。科尔奎豪恩则估计18世纪末和19世纪初,贵族的平均年家庭收入在8000镑(注:R.波特:《18世纪的英国社会》R.Por-ter,English Society in the Eighteenth Century,第386-388页。)。近人研究认为,上述估计都趋保守,数字偏低。劳伦斯·斯通对1641年121个贵族家庭的平均毛收入做过估计,达到6030镑(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第288页。)。明格认为,1690年,英国贵族家庭平均收入大约为5000镑至6000镑。1790年,英国400家大土地所有者家庭年收入为5000镑至50000镑,平均为10000镑。假如这10000镑全部来自地租,那么,贵族家庭的地产平均在10000英亩至20000英亩。一般认为,贵族的地产不能低于5000英亩,而大贵族的地产往往超过50000英亩(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第19-21页。)。

英国地主阶级的组成结构呈金字塔形。据格利哥里·金统计,17世纪末,英国地主从贵族到绅士共有16586人,其中贵族仅有186人,占地主总人数的1.1%。至1801年,地主人数共计27203人,其中贵族313人,占1.2%(注:R.波特:《18世纪的英国社会》,第386-388页。)。显然,贵族只是这座金字塔高耸但狭小的塔尖,而中小地主阶层则构成其巨大的塔身。在英国,中小地主阶层被称为“乡绅”(gentry),系指介于自由持有农和有称号的贵族之间的社会集团。明格认为乡绅包括4个土地所有者等级,他们是:从男爵(baronets)、骑士(knights)、缙绅(esquires)和绅士(gentlemen)。从男爵是一个贵族外延的下属等级。1611年,由于镇压厄尔斯叛乱急需经费,而国家财政又无力支付,因而设此爵位出售以解燃眉之急。凡年收入在1000镑以上者都有资格购买从男爵爵位,价格为1095镑,获得此爵位者可在自己名前加上“爵士”尊称。至1617年,受封人数达到199人(注:L.斯通:《1558-1641年贵族的危机》L.Stone,The Crisis of the Aristocracy 1558-1641,London1965年版,第43-44页。)。查理二世复位后,把从男爵作为对忠臣的封赏。到1665年,他封赠了304名英格兰从男爵、51名苏格兰和爱尔兰从男爵(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第31页。)。至17世纪末,据格利哥里·金估计,英格兰和威尔士从男爵已达800人。此后,晋封从男爵的速度放慢,至1801年,从男爵人数回落到540人(注:R.波特:《18世纪的英国社会》,第386、388页,表5、6;J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第31-32页。)。骑士和缙绅身份最初都与军事有关。到16世纪随着常备军的建立,这两个等级才脱离军务。绅士是乡绅中向城乡所有阶层开放的一个等级。贵族、从男爵、骑士、缙绅家族中没有继承权的幼子,城市中的自由职业者、工商业者以及上层教士,农村中的富裕自由持有农和农场主都随时可能成为它的成员。由于该阶层的存在,贵族和乡绅中前三个等级的诸幼子,并未因长子继承制而沦为庶民阶级,他们仍然是广义的贵族中的一员;同时绅士又吸纳了城乡中所有与该等级收入和社会地位相当的阶层,使之进入统治阶级的行列。

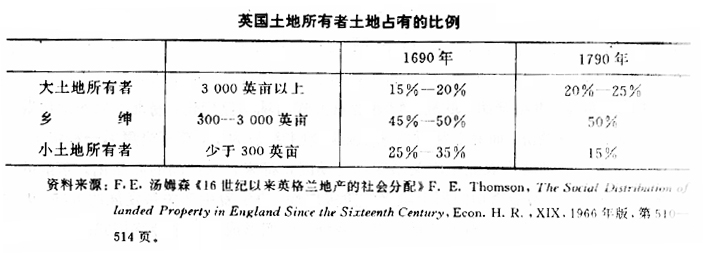

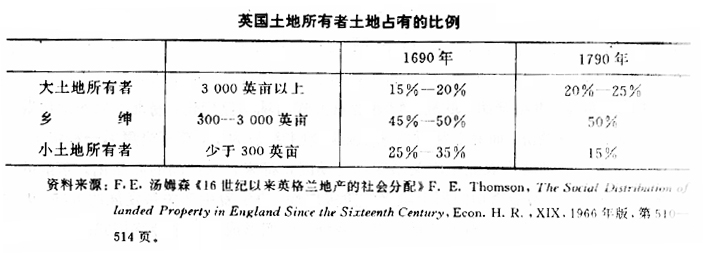

关于乡绅的家族数量与经济状况,17世纪末以来,统计学家和历史学家曾做过估计。1688年格利哥里·金估计,当时从男爵有800家,骑士600家,缙绅3000家,绅士12000家(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第24页表2。)。1759-1760年马西在对乡绅家庭数量和收入进行估计时没有以等级为标准,而是按收入标准划分为12类家庭。如果将年收入6000镑以上作为贵族家庭的话,那么,余下的8类家庭分别是:年收入或支出在4000镑的有160家,2000镑的有320家,1000镑的有640家,800镑的有800家,600镑的有1600家,400镑的有3200家,300镑的有4800家,200镑的有6400家。至1801年,科尔奎豪恩估计,从男爵共计540家,骑士350家,缙绅6000家,绅士20000家(注:R.波特:《18世纪的英国社会》,第381-389页,表5。)。由于乡绅是介于贵族和自由持有农之间4个等级的通称,因而其各等级之间经济实力差别极大。一般来说,从男爵和骑士的地位较接近,被称为富裕乡绅或大乡绅;缙绅和绅士被称为小乡绅。据17世纪末的统计学家格利哥里·金估计,绅士家庭的年均收入为240镑。缙绅一词,英文意指地位紧接在骑士之下的等级,年均收入为400镑。富裕乡绅中,骑士家族年均收入为650镑,从男爵家族年均收入为880镑。近人研究认为,格利哥里·金对乡绅各等级收入状况的估计也偏于保守。1669年,另一位统计学家估计,缙绅和绅士的年均收入在400镑上下。在富裕乡绅中,骑士年均收入为800镑,从男爵为1200镑。这个估计可能更接近于事实。约瑟夫·马西对1759-1760年乡绅中各等级家庭的数量和年收入的估计结果是,在大乡绅中从男爵家族480个,年收入为2000-4000镑;骑士家族640个,年均收入为1000镑;缙绅家族2400个,年收入在600-800镑;绅士家族约有14400个,年均收入200-400镑(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第22-23页。)。明格的估计与马西有所不同,他认为,乡绅是那些在18世纪末年收入不足5000镑的人。其中富裕的大乡绅家族有700-800个,年收入为3000-5000镑;缙绅家族有3000-4000个,收入在1000-3000镑;绅士家族年收入在300-1000镑左右。事实上,年收入少于1000镑的绅士几乎无法维持该等级所要求的基本生活方式。尽管马西认为有10000-20000个家族年收入为300-1000镑,但可以肯定地说,他们包括了乡绅中大部分负债者在内(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第26页。),而且破产的乡绅也主要来自这个阶层。值得注意的是,自15世纪以来,乡绅作为一个社会集团所占土地的比例一直是上升的,并超过了贵族。1436年,英格兰的乡绅占有全国土地的25%,1690年英格兰和威尔士的乡绅占总耕地的45%-50%,至1790年仍保持这个比例,1873年又上升到55%。总的看来,18世纪末贵族和乡绅即地主阶级拥有全国3/4以上的耕地。

乡绅与贵族共同作为统治阶级,只是两者政治活动的空间有所区别。贵族主要服务于上院和国家政府;而乡绅各等级则广泛介入地方事务,他们从事政治活动的主要空间在下院和诸郡。18世纪,地主对下院仍具有绝对的控制权,直到1761年,3/5以上的下院议员由爱尔兰贵族、英格兰和苏格兰贵族之子,以及富裕乡绅和独立的农村绅士组成。甚至许多在商界、法律和政界供职的下院议员,也要想方设法通过购买土地跻身于贵族或乡绅的行列。这一时期,商人出身的下院议员有50-60人,军界的下院议员数量与商界不相上下,律师和法官出任下院议员的人数则相对少些。但直到1832年,下院议员中地主或拥有土地者仍占3/4左右。在下院,乡绅占有约2/5的议席,其中绝大多数人是从男爵和骑士这些有声望和富有的大乡绅。缙绅和绅士大约占60-80人(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第113-115页。)。从下院议员的职业看,土地所有者占2/3,难怪有人说“土地统治着议会”,整个18世纪情况都是如此。除供职于下院外,乡绅还广泛参与郡和地方共同体的管理工作。一般来说,军事指挥官由贵族担任。除此之外,郡的重要职务包括郡守(sheriff)和治安法官(justice of the peace)。至18世纪,郡守已演化成虚职,为乡绅所不齿。但治安法官由于主持作为郡议会的四季法庭,因而可以处理大部分郡务,成为地方政府最重要的官职。为此,担任治安法官要受财产资格的限制,乡绅无疑成为这一职务最有力的竞争者(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第375-380页。)。

英国的贵族和乡绅首先是一个有产阶级,政治只是他们的嗜好之一。韦伯认为英国的贵族与其他欧洲国家的贵族区别之一是,英国“贵族就是这样一种人,他的经济地位使他能自由地从事政治活动,使他能为政治职能而生活,却不赖以为生,所以他是一个有固定收入的人(不劳而获者)。那些从事某种职业,需靠劳动来维持自己和全家生活的阶级,也就是商人和劳工阶级均不具备这种条件。具体说来,在一个农业国里,纯粹的贵族都是靠地租为生。在欧洲惟一有这种贵族阶级的国家就是英国。”(注:马克斯·韦伯:《世界经济通史》,上海译文出版社1981年版,第94页。)在英国,地主与政治的结合方式大致有两种:即通过土地所有权与政治统治权合一的领主制,以及在地方和王廷(后来的国家政府)担任公职。由于领主制使英国的地主与政治权力有天然的联系,他们的社会地位无须借助担任公职的途径来提高。这样看来,英国的地主基本上无须通过做官而获取地主的资格,像封建时代的中国那样,地主是做官的副产品;同时也缺少中国历史上的庶民地主阶层。由于早已获得的政治和经济上的独立性,英国地主对国家的制衡似乎多于对它的依附。

在工业社会出现之前的数百年间,英国地主在诸多方面所具有的优越条件,使其在客观上有能力在社会转型阶段发挥领导作用。更重要的是,他们的观念和阶级属性能适应环境的变化而及时改变,从而使英国具备其他国家在此期间所缺乏的有利于近代因素成长的社会生态环境(注:参见拙文《18世纪中英商品经济发展中的几个问题》,《史学理论研究》1998年第3期。)。

二

由于存在着这样的地主阶级,我们也就较容易理解为什么英国如此早而成功地启动了农村的现代化进程。农村的现代化,其核心是土地所有权和经营方式的变革。本节只讨论前一个问题,后一问题留待下一节申论。

18世纪英国经历了有史以来土地所有权最为深刻的变革。这种变革是中世纪以来地权变革的继续:它从农村公社时期公社成员的自主地,经过封建庄园时期的有条件的领主私有和农奴占有,到通过剥夺小土地所有制(包括世袭使用权)和村社土地,最终完成了建立资本主义土地私有制的过程。当然,这只是就发展的主流和方向而言。因为直到工业革命结束,英国大土地所有制和资本主义租地农场始终没有消灭农民的家庭农场。

直至18世纪,英国的农业用地还是分为两部分,即耕地(在畜牧区为草地和牧场)和公地。耕地主要是用于种植粮食作物的土地,它以敞田制(open field system)的方式从事生产。敞田制农业是一种个人分散占有土地的农业制度。个人分散占有的土地有明确的地界,但由大家共同来开发利用。敞田也称条田,为一长条形土地,平均长200米,宽20米,面积等于1英亩。敞田制实际上是领主土地所有权下,农奴土地世袭使用权和村社共耕共牧制的结合。也就是说,从土地所有权上讲,它是封建所有制,但在土地利用上,它仍然保留了公社土地使用的原则与特点。在英国,敞田制从远古一直沿袭到近代。18世纪初,英格兰大约一半的可耕土地实行敞田制。1797年,在总数8500个教区中仍有4500个保存敞田。到1820年,英格兰尚有6个郡还存在占全国耕地3%的敞田(注:P.迪恩:《第一次工业革命》P.Deane,The First Industrial Revolution,Cambridge 1965年版,第41页。)。在这种制度下,领主的封建土地所有权实际上是不完整的,因为领主几乎没有权力单方面更换或收回佃农的土地使用权。同时农民的土地被分割成彼此分开的小块条田,按村社习惯统一运作,因而效益低下,毫无经营自主权。这种土地制度由于排斥自主和规模经营,致使土地资源难以得到合理的配置与利用,极大地妨碍了技术进步。

公地(common)也可以说是处于终年休耕的敞田。它包括荒地、森林和沼泽等。公地的所有权原则上属于贵族领主所有。芒图证实说“公地在严格意义上讲并不是无主的土地,原则上,它属领主所有……人们有时把它称为领主的荒地”。公地使用权主要属于领主,同时也属于自由持有农、佃农和茅舍农等,后几种人按占有敞地的数量、地租的多寡和惯例对公地拥有一定的权利。在实际生活中,“习惯比起法律总是更通融、往往更合乎人情的。一项旧有的宽容几乎允许全体英国农民都能利用公地”(注:芒图:《18世纪产业革命》,商务印书馆1983年版,第118、119页。)。这些权利包括放牧权、砍伐树木权、捕鱼权和采泥煤权(供施肥用)等。在中古初期,农业生产力落后,领主并未认识到公地的潜在经济价值,因此他们在很大程度上放弃了对公地法理上的所有权。14世纪中叶以后,呢绒工业迅速发展,对羊毛的需求激增,羊毛价格大大上涨,养羊业也随之兴盛。贵族地主最早适应了这一转变,就像当年他们通过建立城市获得丰厚利益一样,他们要扩大养羊的土地,于是圈地多起来,甚至将耕地和公地圈为牧场。同时,领主为了满足商品交换日益频繁下的日常消费,也想占有更多的土地,而农奴的份地使用权是受惯例保护的,因而首当其冲的自然是公地。事实上,英国有些地区,侵占公地的现象从13世纪左右即已开始。如1235年英国政府颁布的《麦尔顿法》,就允许地主圈占荒地。英国公地的数量很大。1688年,格利哥里·金估计英国有1000万英亩的土地没有耕种,占全国土地总面积的近1/3。1795年农业委员会宣布,英国还存在800万英亩荒地(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第67页。)。

英国土地关系的近代化起步甚早。事实上,14世纪以后农奴制逐渐解体,标志着这种变革已拉开了序幕。此后,通过宗教改革和资产阶级革命,教会和王党的大量封建地产被没收和拍卖,土地的资本主义所有制在农村迅速成长。然而,在没有进行圈地的地区,土地的使用和耕作制度并没有随之变化,敞田和公地仍成为英国近代早期农村的普遍现象,它们极大地阻碍了资本主义土地所有权的扩展。18世纪,人口激增及其城市化迅速发展,致使粮食价格上涨,地主比以往任何时候更看好农业经营,期待拥有更多的土地,改变传统的农业耕作与经营方式,通过技术进步获得丰厚的产出收益,由此引发了18世纪更大规模的圈地运动。

“圈地”(enclure)一词是针对“敞地”而来的。圈地运动始于15世纪最后30年,结束于19世纪上半叶。其中又分为早期圈地运动(15世纪最后30年至1607年,即都铎王朝统治时期)和晚期圈地运动(1608年—19世纪上半叶)。早期圈地主要发生在敞地制盛行的中部地区,通过暴力手段将耕地变为牧场,但规模不大。据盖伊估计,在中部地区,1485-1607年,被圈围土地仅为3.16%。戴维斯也持有类似的看法。他认为,到1607年,英格兰(24郡统计)被圈占的土地不到总面积的3%,而这些被圈围的土地又主要集中在中部9个郡。在斯图亚特王朝(1603-1714年)时期,被圈占的土地,在中部的主要小麦产区占8%-9%。而陶内等学者则认为这样的估计失于保守,晚近的学者对传统的估计进行了重新计算,修订后的比例上升为21.1%(注:J.E.马丁:《从封建主义到资本主义》J.E.Martin,Feudalism to Capitalism,London 1983年版,table 8.2,第135页。)。应该说,在英国资产阶级革命前,圈地运动的重要意义应予重视,但是实际圈占的面积不是很大,所涉及的地区即使按后来的修订数字也是有限的,因此对这一时期英国封建土地所有权变革的深度和广度都不应估计过高。18世纪圈地的目的,主要是使耕地连成一片,把分散的个体经营变成集中的规模经营,把分散的、产权模糊的封建土地所有制转变为资本主义的大土地私有制,以适应商品化农业和农业技术改良的需要。这无疑代表了历史运动的进步趋势。但农民反对圈地。应该说,产权变化的最大阻力来自小农,他们的既得利益使其坚决保护农村传统土地制度的格局。由于庄园和村社习惯使然,农奴在实际生活中对土地拥有几乎等同于所有权的世袭使用权,他们不愿将“自己的”土地拱手让人。同时,小农村公地的用益权,成为其维持家庭经济正常运转的必要甚至是不可缺少的条件,如茅舍农即是如此。

早期与晚期圈地数量的悬殊差异,取决于国家权力对它的态度。早期圈地圈围面积较少,主要原因在于英国王室对它的极力抑制,这十分类似于明、清中国皇朝打击地主土地兼并、支持自耕农的政策。在伊丽莎白和斯图亚特王朝统治下,圈地得到控制,从维兰佃农转化而来的公簿持有农为主体的半自耕农,才得以稳定。但是,英国内战中激进派的让半自耕农“耕者有其田”的要求,却遭到地主垄断的议会的拒绝,圈地重新掀起高潮。由于封建王权被推翻,半自耕农也就失去了最后的保护。16、17世纪的圈地与18世纪的圈地之间有本质的区别。前者是政府反对的,后者反而得到议会的援助和鼓励。晚期圈地的特点是议会圈地。封建王权被推翻之后,议会获得畅行无阻的立法权。由于地主议员在议会中占据压倒的优势,因而议会相当于一个巨大的地主委员会,成为土地资本家的工具,资产阶级化的地主依靠国会的立法完成了圈地运动的进程。大体说,工业革命开始前,国会通过的圈地法案和圈围土地的数量还较少,工业革命的启动加速了这一进程。就圈地数量看,1700-1760年间总共圈围大约33.8万英亩土地,1760-1797年为298万英亩,1798-1820年为330余万英亩,1820-1886年为174.5万英亩。从1760-1820年,共圈占土地700多万英亩,它占英国三个半世纪全部圈地面积的85%以上(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第67页。)。

表面看来,英国的圈地运动同中国18世纪的地产运动不无类似之处,都是土地集中于大土地所有者手中,同时造成一个数量很大的失去土地的生产者队伍。但仔细区分,二者的动机和结果却有本质的区别。圈地运动从根本上改变了封建土地所有制,把封建贵族所有、农民共同使用的公地,一部分旧贵族所有的耕地和大部分农民世代使用的小块土地变成了资本主义的大土地所有制。英国早期的圈地运动是资本主义原始积累的重要组成部分,构成了资本主义发展的“前史”。而后期的圈地运动是英国农村现代化的必然结果,它不仅改变了土地所有制的性质,同时还将自给性的分散小生产转变为资本主义的商品化的规模经营。圈地运动早已突破封建地产运动的轨迹,代表了土地与资本的结合,它使土地所有者、经营者和劳动者既彻底分离,又三位一体。如果说16世纪时,土地所有者—租地农场主—雇佣工人还是农村中的新生事物,那么,18世纪和19世纪上半叶,随着旧农业体制的崩溃,这种制度已成为农业中生产关系的常态。没有晚期圈地运动,就不会有彻底的土地私有权。圈地所要消灭的首先是那些在自己土地上劳动的小农,如对15、16世纪以后取代维兰而出现的公簿持有农、世袭契约租地农,剥夺他们世袭占有和使用的土地。公簿持有农、世袭契约租地农虽然不是土地所有者,但他们实际上已成为半自耕农,同土地的关系几乎同所有者无异。另一类要消灭的对象是小土地所有者,即自由持有农和乡绅中的小绅士。这些人是其土地的所有者,他们以前曾参加过早期圈地,同贵族、乡绅一起剥夺过农民赖以为生的敞地和公地。现在,他们又成为资本主义大农业发展的障碍,成为农场合并和农业改造的对象。总之,圈地运动就是要消灭农民(peasants),即要消灭那些很久以来一直在自己的土地上(不论是所有权还是世袭使用权)耕作的前近代农民,将其转变成近代的农业工人(labourers),建立由资产阶级垄断的真正的个人土地所有权。上述一切之所以成为必要和必然,英国地主的阶级属性即其随着商品生产而资产阶级化,是不可或缺的前提。其他国家(如法国)圈地较少,或者没有类似英国那样性质的圈地发生(如中国),其原因盖缘于此。

三

大约从16、17世纪开始,欧洲的农业经营方式出现明显变化:易北河以东地区普遍盛行的是庄园主经济,而易北河以西地区则以地主经济为主,英国当属后一种情况。令人费解的是,推动两岸农业生产关系变革的动因,都来自农产品的商品化。可能的解释是,与商品化关系最密切的那个阶级的阶级属性,决定着生产关系发展的方向。如前所述,18世纪时,英国的地主包括贵族和乡绅,他们形成了一个金字塔式的土地占有的等级结构。一般认为,18世纪时,所谓的大土地所有者,其拥有土地的数量应为3000英亩以上。约翰·贝特曼据此对英格兰和威尔士地主的土地拥有量作了分类。他发现,拥有3000英亩以上的大土地所有者共计1688人,他们总共拥有1400万英亩土地。换言之,不足0.2%的土地所有者(不仅限于贵族)控制了全部土地的43%。乡绅一般是拥有300英亩至3000英亩土地的地主,他们的家庭总数超过12000个,占土地所有者总数的1.2%,控制着900万英亩土地,占全部土地的26%。大土地所有者拥有庞大的地产。根据他们的收入估计,大不列颠有300名地主每人拥有9000英亩至10000英亩及以上的地产(注:G.E.明格主编《英格兰和威尔士农业史》G.E.Mingay ed.,The Agrarian History of England and Wales,Ⅴ01.Ⅵ,第547页。)。贝特曼的估计与前面引证的其他数据有些出入,可存此以为参照。近人研究表明,18世纪英国资本主义农业的改造,并没牺牲贵族大地主的利益。相反,贵族体制东山再起,大地产所有制风靡一时,超过了以往任何时代。导致18世纪大地产发展的途径,除圈地外还有农场合并。许多因素导致小地主和自由持有农失去土地。如17世纪末土地税以及后来的战争税大幅度增加;从1680年到1720年,农产品价格下降,使小地主和自由持有农或将农田交托给承租代理人而自己移居城市,或将资金投入其他有利可图的地方。一些大地主和想拥有地产的人,如商人、金融家和工厂主等,则通过购买与合并的方式,扩大和建立自己的地产,而出卖土地的人主要是小地主和小土地所有者。据阿瑟·扬的估计和《土地征税册》的统计,1720年以后,100英亩以下的小地产,在牛津郡24个教区减少2/3,在格罗斯特郡的10个教区减少4/5(注:W.J.阿什利:《英格兰的经济组织》W.J.Ashley,The Economic Organization of Ehgland,London 1914年版,第124页。)。1740-1788年,英国小农场数目减少4-5万个,平均每个教区减少4-5个(注:转引自芒图:《18世纪产业革命》,第135页。)。这些被出卖和被合并的土地落到贵族、富裕乡绅、商人和企业主手里。地权的转移,改变了土地所有者的成分和性质。到18世纪末,圈地与农场合并远未完成,但由此土地集中在大土地所有者手中,他们垄断了全国3/4的耕地,而其他性质的土地和小土地所有者的土地加在一起不过1/4(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第24页。),有如下表。

英国土地占有关系的结构,决定了其农业经营必然以租佃制为主。如果说,贵族和乡绅是出租地主的话,那么承租者或佃户则是约曼(yoman,也写作yemen或yoeman、yoemen)。国内外许多学者把约曼视为自耕农,如《韦氏英语大词典》"yoeman"条的释文是:(1)一位拥有小块地产的人;(2)一个其祖先是自由人的农场主;(3)一个其地位低于乡绅的自由农民。上述这些人无例外地都在属于他们自己的土地上劳作。国内学者将约曼完全作为自耕农的更是大有人在。然而,约曼并非全部都是土地所有者,这样的理解并不完全符合历史实际。事实上,约曼同自耕农并不能完全画等号,这里确实存在着误解和误译。约曼是一个标志社会地位的概念,指介于乡绅和农夫、茅舍农、雇工这些主要靠出卖劳动力为生的贫农之间的等级,包括自由持有农、公簿持有农和租期在一年以上的契约租地农。此外,在地方档案中,约曼还指各种商人、酿酒师、面包师傅、驾驶货车的人、砌砖工人;在采煤区,甚至包括采煤师傅、煤矿经济人和煤商(注:G.E.Mingay,English Landed Society in the Eighteenth Century,第88页。)。可见,约曼并非指一个人同土地的法权关系,如同乡绅是一个社会集团一样。这个社会集团不仅容纳了作为自耕农的自由持有农,也包括公簿持有农和契约租地农这样的半自耕农,同时也指那些地位在无产的体力劳动者之上,但又未取得绅士等级资格的城乡非农业劳动者。可见,将约曼同中国的“自耕农”一词互译,显然是不妥的。这个阶层是从13世纪以来发展演变而成的,科斯敏斯基在《13世纪的英国农业史研究》、希尔顿在《中世纪晚期的英国农民》、陶内在《16世纪的英国农业问题》中,都对这个农村中的富农阶层作过扎实的研究。一般而论,自由持有农主要经营自己的家庭农场,因而是自耕农。但据明格研究,自由持有农的上层由于资本较宽裕,因而也会向其他土地所有者承租土地,扩大经营规模(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第87页;G.E.明格主编《英格兰和威尔士农业史》第4卷,第116页。)。据格利哥里·金估计,1688年,在18万户自由持有农中,有4万户是比较富有的,家庭年均收入为84镑。马西估计,至1759-1760年,家庭年均收入为100镑的富裕户有3万个,至19世纪初,年均收入为200镑的自由持有农有4万户(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第24页表2;R.波特:《18世纪的英国社会》,第386-388页,表5、6。)。应该说,富裕的自由持有农是约曼的上层,他们除耕种自己的土地外,尚有能力承租土地,而且如果他们想在商品化农业中发财致富,也必须扩大经营,承租更多的土地。在此意义上,这些承租人也是佃农。

如前文所述,圈地运动旨在变革封建的土地所有权和生产方式。相比之下,生产方式的变革比所有权的变革更加漫长和复杂。近代早期,英国远未形成整齐划一的资本主义租佃制,它仍是农村土地关系和经营方式演进的方向。直到17世纪末,以中世纪农奴特有的惯例保有条件持有土地的人仍占佃农总数的1/3。当然,各地的情况相差很大。如在肯特郡,惯例佃农人数很少,绝大多数农民或为自由持有农,或以非惯例条件持有土地。在萨里郡和萨塞克斯郡则相反,惯例持有地数量很多。在中部地区,以惯例条件持有土地仅是特殊现象,而在西南部却很普遍。在北部某些地区,此种土地保有形式已经消失。不过,总的说来,惯例租佃仍是18世纪租佃关系的主要形式之一,至少在该世纪的前期是如此。可见,制度的创新并非是短期内可以完成的。

惯例保有地最普遍的形式是公簿持有权。持有这种土地的佃户,必须在庄园法庭将其土地持有资格和条件登录在案,法庭向他们提供证明其土地持有权和相应义务的文件副本。大体说来,公簿持有农主要有两种:一是世袭公簿持有农,主要见于东部和中部地区;二是终身公簿持有农,主要分布在西部地区,从柴郡、德比郡,到沃里克郡、牛津郡、汉普郡的边境地区。这两种公簿持有权在财产拥有权利上有一定的差异。当时的人们对此也做过种种区分。但在实际上,它们的差异极为有限。终身公簿持有权仅限二代人使用,包括持有人、妻子和儿子,儿子没有继承权,若要继续租种需得到法庭重新认可,并交纳进入税。世袭公簿持有权给予农民更大的财产权利,拥有买卖权和继承权,但出售或转让土地必须交纳一大笔税款。实际上,终身公簿持有农对其土地仍有事实上的继承权。惯例允许承佃人死后,其妻只要守节未嫁,就可以继续使用这块租地;如要继承过户,则只需支付一笔费用便可做到。这样的惯例确保了佃户享受实际上的世袭使用权。应该说,这两类公簿持有农已成为半自耕农。也应看到,18世纪英国农村租佃关系处在转轨和变迁之中,即从公簿持有农的惯例持有权向普通租佃制转变。公簿持有农虽然不同于维兰,他们在人身上是自由的,但持有的仍是维兰的土地。作为维兰地产,公簿持有农就要履行惯例所规定的维兰土地的各种义务。由此决定,公簿土地使用权与普通租佃制存在着显而易见的区别。主要是,其一,公簿持有权来自惯例,其依据是庄园法庭的文件,而普通租佃权则依据主佃双方口头或书面的协议,不受惯例的约束。其二,公簿持有农的义务源于土地所有权的垄断和维兰土地的不自由性质。因而除交纳货币地租外,还有少量的实物地租甚至退化的劳役租,以及作为人身隶属关系标志的死手捐、进入税。而普通租佃制则主要按土地的经济价值交纳资本主义地租。其三,以敞田制中份地形式保有的公簿持有地仍采用传统的耕作方式,地主没有对土地进行圈占和资本投入,因而直接影响土地的利用率和产出率,这种土地的地租受惯例制约而固定下来,地主不能随意增加,从而损害了地主的经济利益。比如,17世纪末,在萨默塞特郡的雷斯托克,贵族沃尔德格雷夫庄园,改良后的持有地的产出值从每年3镑增加到40镑,而地租却只有6便士到2镑3先令。有鉴于此,惯例保有条件下的租佃制对地主来说,并不是最佳选择。17世纪下半叶到18世纪,惯例土地租佃开始向非惯例租佃过渡。

18世纪租佃关系的另一种形式是非惯例租佃。非惯例租佃可分为长佃期和短佃期两种。在盛行终身公簿持有权的西部和西南部地区,非惯例租佃的一般形式是99年或三代的长租期。在这些地方,惯例租佃权不再重新续订。这种租佃制也并未使佃户减轻封建性义务,他们仍一如既往地要向地主缴纳死手捐和进入税,承担法庭讼诉。同时,寡妇对亡夫土地的使用权也被剥夺。短期租佃主要流行于东英格利亚和东南部等地区,其中还分为任意、每年续订和固定年期三种形式。第一种和第三种形式的租期一般为7年、9年、12年或21年,其中尤以后者为常见。在中部和东北部地区,每年续订的形式更为普遍。任意租佃和后两种租佃形式的区别,在于它没有同地主签署租佃协议,而后两种情况下佃农则以口头和书面的形式与地主立有契约。同时,在法理上,任意租佃期限一般为从下种到收获,在此之外,土地所有者只要提前通知佃户,其都将被夺佃(注:J.瑟克斯主编《英格兰和威尔士农业史》J.Thirsk ed.,The Agrarian History of England and Wales,Ⅴ01.Ⅴ.Ⅱ,第198-214页;E.克里奇:《16世纪及其以后的农业问题》E.Kerridge,Agrarian P-roblems in the Sixteenth and After,London 1969年版,第87页。)。

应该说,传统的自由持有农、公簿持有农和契约租地农还不能同资本主义的租地农场主完全画等号,但可以肯定地说,约曼是资本主义租地农场主天然的后备力量。后者的诞生,喻示着英国农村小农的分化已经开始摆脱封建轨迹,从农业生产者中分离出资本主义的企业家,并承担起既不同于土地所有者,又有别于工资劳动者的经济职能。租地农场主最早可以追溯到中世纪晚期。正如马克思所言,“在英国,最初形式的租地农场主是本身也是农奴的管事……在十四世纪下半叶,管事被由地主供给种籽、牲畜和农具的租地农民所代替。这种租地农民的地位同农民没有多大的区别,不过他剥削更多雇佣劳动。他不久就成为分成农、半租地农场主……这种形式在英国很快就消失了,代之而起的是真正的租地农场主,他靠使用雇佣工人来增殖自己的资本,并把剩余产品的一部分以货币或实物的形式作为地租交给地主。”(注:《马克思恩格斯全集》第23卷,第811页。)可见,租地农场同家庭农场的最大区别,是在多大程度上依靠雇工劳动。对雇工剩余劳动占有的程度不同,决定了这两类农场在生产目的、规模、性质和发展前景上的巨大差异。18世纪前后,传统农业体制的变迁所导致的雇工劳动者的增加,城市化和乡村工业化对农产品需求的增加,都促使商品化、规模化的租地农场的发展。事实上,并不是所有的约曼都能幸运地成为资本主义的租地农场主,这要看他们的经济实力和运气。圈地是打破旧的敞田制,采用规模租地农场的绝好时机。在被圈围的土地上“实行耕作制的往往不是贵族地主本人,而是农业经营者,即历来的根据官册享有土地者或定期租赁者,他们变成了现代的租赁者,有时还转租土地。他们利用雇佣劳动耕作土地,饲养牲畜,他们非常注意怎样从租赁中发达起来。在旧制度中,地主之下还存在依附的农民,此外还存在拥有自己地产的自耕农,这种制度现在让位给一种新的制度,在新的制度下,那些不亲自经营农业的土地所有者就从租赁者那里收取地租,租赁者成了名副其实的企业主,他们给无产的农业工人发放工资。”(注:豪斯赫尔:《近代经济史》,商务印书馆1987年版,第283-284页。)

农业革命强化了农村中的资本主义关系,农业不再仅作为一种谋生方式和手段,它开始成为一门产业。大地产集中起来后,经营方式发生深刻变革。18世纪出现了一种与过去截然不同的土地制度,到18世纪中叶,这种土地制度盛行于不列颠的许多地区。它是以大地主出租土地和依靠经营有方的佃农为基础的土地占有制度,地主们习惯于出租大片土地以获得收益,佃农们则运用自己或从地主那里借贷的资金从事农业。它使贵族和以乡绅为代表的富裕的上层中产阶级成为农村的真正支配者。18世纪中叶,这种土地经营方式已经根深蒂固,人们将其视为正常的社会秩序。此时,大地主出租大片土地的做法成为趋势,土地所有者和农场主的职能也变得一清二楚。地主提供土地,以及保障取得高额地租收入的固定资本的投资,如圈地、排水系统、改善交通、农场建筑,并负责向国家缴纳土地税,并取得地租,他的利润由农场管家(steward)或经纪人保护。农场主则提供生产资本,如牲畜、工具、种子、工资等,并支付教区税,农场主以租佃方式独立自主地持有并经营土地(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第277页。),土地所有者同租地农场主的关系演化成一种纯粹的商品货币关系。18世纪大土地所有制的发展,给以大农场为代表的资本主义规模经营的商品化农业创造了前提。在这一过程中,地主从圈地到为土地投入固定资本,再到垫支生产费用,为资本主义农业的建立发挥了巨大的推动作用。当然,从地租看,他们的资本投入也得到了回报。

17世纪末至18世纪,英国的地租至少可以分为两种类型,即传统地租和资本主义地租。传统地租主要是由公簿持有农向土地所有者支付的土地年金,它的别称之一是“保留地租”。这种地租在以前大概体现了土地的全部价值,但此时却代表土地价值的很少部分。由于地租受习惯法的制约,领主无权擅自增租,因此,这类地租已同土地的价值相脱节。当然,保留地租并非土地所有者得自土地的全部收入。土地所有权的超经济强制此时虽然在法权意义上不复存在,但无形之中仍发生着作用。像中世纪维兰作为人身依附标志需要缴纳的进入税(即对继承土地征收的一笔款项)、死手捐(即对去世的土地持有者家庭征收的动产税),还都程度不同地在这类土地保有权中存在着。此外,公簿持有农还保留着各种形式的实物地租,例如在圣诞节时给地主送一只或二只腌鸡,甚至还有零星的劳役需要这些佃户承担。不过,上述征纳既为习惯法所认可,也有大致固定的数量限制,在一定程度上可以弥补地租的不足。需要指出的是,英国由劳役地租、实物地租向货币地租的“折算”过程,始于13世纪以前。但因各地经济发展和生产关系转变的不平衡性,直至17世纪末和18世纪,货币地租仍非惟一的地租形态,即使由租地农场主交纳的资本主义地租也难例外,由此可见生产关系转换的长期性和艰巨性。

租地农场地租已不同于保留地租。土地所有者获得的地租,来源于他对土地所有权的垄断,来源于土壤肥瘠程度及地理位置所决定的产品销售状况,这些同传统地租无大区别。所不同的是,决定地租额高低的因素既有自然的,也包含后来人为的因素,如对圈围土地的改良。18世纪时,土地所有者有别于封建地产所有者的特点之一,就是他不是一个与生产过程无涉的食租者,他参与了旨在增加土地产出的许多工作。关于这一点,西方学者做过扎实的研究。仅从土地所有者每年投入农场的资本量来说,在诺福克的霍尔哈姆,地主用于土地改良的资本支出占毛租的11%至21%。其他地区相对较低。如1732年,贝德福德公爵用作农场的固定资产维修和土地改良的费用,占其地租毛收入的8%,与此同时,金斯顿公爵在其诺丁汉郡地产的支出仅为1%至5%。地主对农场的资本投入,是增加地租和吸收佃户的有效方法(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第178页。)。事实上,地主的投入可以得到丰厚的回报。据农业作家纳撒内尔·肯特在1775年估算,农业改良的收益通常是投资的4倍。G.E.明格和J.D.钱伯斯也认为,1760-1813年间,在圈地中地主用于地产改良的资本的毛收益率高达15%-20%(注:J.D.钱伯斯和G.E.明格:《农业革命》J.D.Chambers and G.E.Mingay,The Agricultu-ral Revolution,London 1966年版,第84页。)。有的学者甚至指出,即使在农产品价格下降的年份,地主对土地改良的投资也会使地租增加50%-60%,比如说从每英亩5先令上升到8先令,与其他非生产性投资如政府债券相比,地主从土地投入中可以获得更大效益(注:J.瑟克斯主编《英格兰和威尔士农业史》第5卷下册,第81-82页。)。为了更清楚地说明问题,我们假定有个100英亩土地的农场,它的土地用于种植小麦。倘若17世纪中叶小麦每夸脱40先令,亩产2夸脱小麦(即16蒲式耳),那么其产值为400镑。其中农场成本(不包括地租)和农场主的利润约合350镑,剩下50镑(或每英亩10先令)属于地主的租金。如果18世纪30年代和40年代,小麦价格每夸脱32先令,由于地主和农场主对土地的资本和技术投入力度加大,小麦亩产可达3夸脱,全部土地的毛收入增至480镑。此时,生产成本和农场主利润合计375镑,剩下的105镑支付地租。由此不难看出,从土地的增益中,与农场主相比,地主可以取得更丰厚的回报,如前述的农场增益只有20%,可地主收入却翻了一番。

需要指出的是,第一,近代早期以来至18世纪中叶,地租“折算”并未像以往想象的那么彻底。从已经见到的较大土地所有者的租簿看,实物地租比例仍很大,甚至有些规定强迫佃户必须交纳1/3的产品地租。第二,从18世纪至19世纪,租地农场的地租确有较大上扬,当然这一起点并非始于18世纪。地租上涨源于多种因素,如圈地、战争和技术与资金投入等。在非圈围地区,地租上涨幅度较小,如在诺丁汉郡,金斯顿公爵的佃户地租上涨48%,蒙森爵士的地租上升44.5%,还有的地方1760-1793年地租仅上涨28%。相反,受圈地和战争影响较严重的地方,地租多有大幅度增加。如位于英格兰北部的比肖普伯顿附近,圈地前敞田地租每英亩仅为18-20先令,圈地后升至30先令左右(注:芒图:《18世纪产业革命》,第431页。)。另据农业委员会估计,在1790年至1813年间,肯特郡地租增长84%,而当代研究则认为该估计过低,应调整到90%-100%。1750-1780年和1780-1820年间,柴郡的地租增长2倍。在斯塔福德郡,1796年至1804年间,平均地租从每英亩20先令长到25先令。在沃里克郡,1794年至1813年间,地租从18先令升至29先令。总的看来,增加幅度在50%至175%之间,个别奇低奇高的农场分别为20%-30%和300%。第三,尽管地租上涨具有普遍性,但因地租额的起点不同,上涨幅度互有差距,因而各地租额数量出入颇大。如阿瑟·扬所在的17世纪中叶,南沃尔特郡地租每英亩仅有5先令,而兰开夏郡部分地区则为22先令6便士,农业委员会的报告表明,萨福克郡每英亩10先令6便士,亨廷顿郡12先令,坎伯兰郡、埃塞克斯郡、肯特郡、诺福克郡均为15先令左右;地租额较高的柴郡、累斯特郡、沃里克郡和白金汉郡都接近30先令。在萨默塞特东南部,优良牧场每英亩地租为30-40先令,果园40-70先令,耕地20-25先令(注:G.E.明格主编《英格兰和威尔士农业史》第4卷,第620-624页。)。地租的不断上扬,对地主圈地和进行农场的固定资产投资,具有巨大的诱惑和拉动效应。

传统农村的现代化,就阶级结构而言,需要地主的资产阶级化和小农分化相辅相成。在英国,贵族和乡绅的资产阶级化在先,小农分化居后;地主不遗余力地为商品化、企业化的规模租地农场创造适宜的环境,其在农村乃至整个社会变迁中的作用值得深入研究。究竟是什么力量推动了英国农村的现代化?纵而观之,英国农村的现代化进程具有明显的市场化导向。传统结构的变化无不发轫于市场化,而同市场关系最密切的是地主。因而,英国农村的现代化明显受到市场化和贵族力量的推动,其农村生产关系的变迁不过是这一历史进程的组成部分。农业生产方式变迁的典型结果,是有土地但不经营的资本主义大土地所有制和没有土地要靠承租前者土地并用资本主义方法进行经营的两种制度的奇妙组合。而同期的中国,缙绅地主与市场的联系弱于英国,他们的利益仍游离于商品生产之外,因而其阶级属性就必然有别于英国地主,他们推动封建生产关系变化的内在冲动也相应较英国地主为弱。ww姚玉民^

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年04期

【原文出处】《历史研究》(京)1999年01期第86~103页

【作者简介】徐浩 1961年生,副教授。中国人民大学历史系 100872

| 【内容提要】 | 本文认为从15世纪到18世纪英国地主的社会地位和经济力量未发生实质性的下降,仍高于城市资产阶级。工业社会前的数百年间,他们在客观上有能力在社会转型时期发挥领导作用,其观念和阶级属性也及时地适应环境的变化而改变,有利于近代因素的发展和成长。通过圈地运动,确立了资本主义土地私有制,使英国地主先于小农而资产阶级化,所以他们在英国农村现代化的启动和社会变迁中发挥着重要作用。 |

一

近代早期至18世纪,英国地主的社会地位未发生任何实质性变化,城市资产阶级只能望其项背,尚不具备实力与之抗衡。地主的社会、政治与经济地位都位居前列。

16世纪中叶至19世纪初的学者和统计学家,曾对英国当时的社会成员做过分类。威廉·哈里森在其所著《英国志》(1577年)中,将英国全体国民分为4类,其中第一类为绅士,包括有称号的贵族、骑士、乡绅以及那些刚好够得上称为绅士的人,囊括了全部重要的土地所有者。五六十年后,罗伯特·赖斯在他的《萨福克的发现》一书中,列举了7种等级,其中贵族、骑士和绅士分别居一、二、三等级。至1688年,在格利哥里·金对英格兰和威尔士人口所做的调查中,世俗贵族、教会贵族、从男爵、骑士、缙绅和绅士仍居前6位(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》P.Mathias,The first Industrial Nation,London 1983年版,Table2,第24页。)。从1759-1760年约瑟夫·马西对当时社会结构的调查和收入的统计,以及P.科尔奎豪恩基于1801年人口普查和1803年济贫报告对社会结构的估计中不难发现,16世纪中叶以来英国的社会结构几无变化,贵族和乡绅一直高居于社会结构的金字塔顶层。

英国的地主包括贵族和乡绅。“贵族”这个概念有广义与狭义之分。从广义上说,自由持有农以上的全部土地所有者都可称为贵族(noble、aristocracy)或绅士(gentleman)。这种用法在英国自中世纪以来就极为普遍。比如,在14世纪早期,凡是年收入在20镑及其以上者都可称为nobility。当时英国大约有3000个地主达到或超过这一标准,其中包括伯爵、从男爵、骑士和缙绅。伊丽莎白统治时期,“绅士”一词既用于称呼国王、王子、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵,又可指称骑士、缙绅和小绅士。至18世纪,aristocracy一词普遍流行,意指统治阶级的成员,他们的地位来自出身或财富,囊括了全部地主(注:参阅J.V.贝克特《1660-1914年的英国贵族》J.V.Beckett,The Aristocracy in En-gland 1660-1914,Oxford 1986年版,第18、22页。)。在狭义上,贵族专指peerage,其意为社会地位相等的一个集团,即位于国王和乡绅之间的等级。他们与乡绅的区别在于纹章和出身。peerage为世袭贵族,他们一般被称为“有称号的贵族”(titled peerage)或“大贵族”(n-obilitasmajor);与之相对,在他们之下、自由持有农之上的阶层则被称为“无称号的乡绅”(untitled gentry)或“小贵族”(nobilitas m-inor)。

狭义上的英国贵族享有政治和司法特权。贵族的政治特权包括应召出席上院会议,以及担任政府要职。政府中行政、司法、军事等所有重要职务,多由贵族担任。18世纪时,在22个财务大臣中,16个是贵族,4个是贵族之子,另外两人中一个是贵族的孙子,另一个在辞职时也被晋升为伯爵。当时,财务大臣一般被认为是首相的后备人选。内阁成员也主要由贵族担任。如1744年夏组成的亨利·佩勒姆内阁有6名公爵,至11月又增加1名公爵。1754年纽卡斯尔公爵内阁在20名阁员中仅有3名是非贵族,1760年其核心阁员由2名公爵、4名伯爵、2名男爵和1名非贵族组成(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第406-408页。),国家政权中贵族寡头垄断的性质由此可见一斑。此外,贵族还通过控制下院议员的选举,担任地方政府官职等途径,对下院和地方施加影响(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》G.E.Mingay,English Landed Society in the Eighteeth Century,London 1963年版,第111-112页。)。贵族的法律特权是享有“同侪审判权”,即涉案贵族要由与其地位相等的上院贵族进行审理,不诉诸中央或地方的任何法庭。除此之外,贵族既不享有财政优免特权,也没有世袭的军事统帅权。在贵族家庭成员中,只有长子可以承袭爵位,公爵和侯爵的幼子本人可被尊称为“勋爵”(lord),但此称号不能世袭。其他爵位的贵族之幼子则只能称为“绅士”,该称号在这些贵族幼子家庭中能否沿袭,则无任何保障。在18世纪以前,因种种原因,某些人未能继承贵族称号,导致许多贵族家族的湮没。18世纪,通过特别继承权,贵族的幼子或兄弟也可承袭爵位,从而使这些古老的家族得以延续(注:参阅J.V.贝克特《1660-1914年的英国贵族》第1章。)。

那么,英国贵族的人数究竟有多少呢?贝克特研究认为,17世纪末,英国贵族大约有160人左右。18世纪,贵族人数有所增加,但基本上变化不大。1702年有162人,1714年有170人,1720-1780年,贵族人数约为190人。从18世纪80年代起,国家对贵族人数严控的政策有所改变,致使此后数量迅速扩展。1780年不列颠的贵族共有189人,至1790年增加到220人,1800年为267人。在1800年的贵族中,113人的称号是1780年以后晋升的(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第28、30页。),占总数的42%。明格认为,在小皮特任首相前,英国贵族数量相当稳定,约为160-170人。至18世纪末,小皮特放宽对称号授予的限制后,不列颠的贵族人数增至近300人,这与贝克特的估计大体相同(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第6页。)。

土地是贵族的社会、政治和经济地位的根基。从总体上说,15世纪至18世纪末,贵族在全国土地中所占份额稳步地上升。据克里特估计,1436年英格兰贵族占有全国15%-20%的土地,1690年,英格兰和威尔士贵族占有不列颠土地的15%-20%,1790年为20%-25%(注:P.克里德特:《1500-1800年的农民、地主和商业资本家》P.Kriedte,Peasants,Lan-dlords and Merchant Capitalists 1500-1800,第60页。)。就是说,15世纪上半叶至17世纪末,贵族大约占全国1/5左右的土地,至18世纪末,这一比例上升到1/4。贵族拥有仅次于国王的社会地位,因而需要有与之相应的生活方式。18世纪,维持贵族生活方式的重要经济来源仍是土地的收益。贵族可以涉足工商业,并取得丰厚的收入。但贵族之为贵族,必须拥有庞大的地产,否则便不成其为贵族。由于他们人数较少,拥有上述比例的土地就会为他们的家族带来相当可观的收入。对此,17世纪末和18世纪的统计学家进行过估计。格利哥里·金认为,1688年,贵族家庭的年均收入为2800镑(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第24页表1。)。1759-1760年,马西也对贵族的家庭收入做了归纳:年平均收入在20000镑的家庭有10家,10000镑的有20家,8000镑的有40家,6000镑的有80家。科尔奎豪恩则估计18世纪末和19世纪初,贵族的平均年家庭收入在8000镑(注:R.波特:《18世纪的英国社会》R.Por-ter,English Society in the Eighteenth Century,第386-388页。)。近人研究认为,上述估计都趋保守,数字偏低。劳伦斯·斯通对1641年121个贵族家庭的平均毛收入做过估计,达到6030镑(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第288页。)。明格认为,1690年,英国贵族家庭平均收入大约为5000镑至6000镑。1790年,英国400家大土地所有者家庭年收入为5000镑至50000镑,平均为10000镑。假如这10000镑全部来自地租,那么,贵族家庭的地产平均在10000英亩至20000英亩。一般认为,贵族的地产不能低于5000英亩,而大贵族的地产往往超过50000英亩(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第19-21页。)。

英国地主阶级的组成结构呈金字塔形。据格利哥里·金统计,17世纪末,英国地主从贵族到绅士共有16586人,其中贵族仅有186人,占地主总人数的1.1%。至1801年,地主人数共计27203人,其中贵族313人,占1.2%(注:R.波特:《18世纪的英国社会》,第386-388页。)。显然,贵族只是这座金字塔高耸但狭小的塔尖,而中小地主阶层则构成其巨大的塔身。在英国,中小地主阶层被称为“乡绅”(gentry),系指介于自由持有农和有称号的贵族之间的社会集团。明格认为乡绅包括4个土地所有者等级,他们是:从男爵(baronets)、骑士(knights)、缙绅(esquires)和绅士(gentlemen)。从男爵是一个贵族外延的下属等级。1611年,由于镇压厄尔斯叛乱急需经费,而国家财政又无力支付,因而设此爵位出售以解燃眉之急。凡年收入在1000镑以上者都有资格购买从男爵爵位,价格为1095镑,获得此爵位者可在自己名前加上“爵士”尊称。至1617年,受封人数达到199人(注:L.斯通:《1558-1641年贵族的危机》L.Stone,The Crisis of the Aristocracy 1558-1641,London1965年版,第43-44页。)。查理二世复位后,把从男爵作为对忠臣的封赏。到1665年,他封赠了304名英格兰从男爵、51名苏格兰和爱尔兰从男爵(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第31页。)。至17世纪末,据格利哥里·金估计,英格兰和威尔士从男爵已达800人。此后,晋封从男爵的速度放慢,至1801年,从男爵人数回落到540人(注:R.波特:《18世纪的英国社会》,第386、388页,表5、6;J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第31-32页。)。骑士和缙绅身份最初都与军事有关。到16世纪随着常备军的建立,这两个等级才脱离军务。绅士是乡绅中向城乡所有阶层开放的一个等级。贵族、从男爵、骑士、缙绅家族中没有继承权的幼子,城市中的自由职业者、工商业者以及上层教士,农村中的富裕自由持有农和农场主都随时可能成为它的成员。由于该阶层的存在,贵族和乡绅中前三个等级的诸幼子,并未因长子继承制而沦为庶民阶级,他们仍然是广义的贵族中的一员;同时绅士又吸纳了城乡中所有与该等级收入和社会地位相当的阶层,使之进入统治阶级的行列。

关于乡绅的家族数量与经济状况,17世纪末以来,统计学家和历史学家曾做过估计。1688年格利哥里·金估计,当时从男爵有800家,骑士600家,缙绅3000家,绅士12000家(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第24页表2。)。1759-1760年马西在对乡绅家庭数量和收入进行估计时没有以等级为标准,而是按收入标准划分为12类家庭。如果将年收入6000镑以上作为贵族家庭的话,那么,余下的8类家庭分别是:年收入或支出在4000镑的有160家,2000镑的有320家,1000镑的有640家,800镑的有800家,600镑的有1600家,400镑的有3200家,300镑的有4800家,200镑的有6400家。至1801年,科尔奎豪恩估计,从男爵共计540家,骑士350家,缙绅6000家,绅士20000家(注:R.波特:《18世纪的英国社会》,第381-389页,表5。)。由于乡绅是介于贵族和自由持有农之间4个等级的通称,因而其各等级之间经济实力差别极大。一般来说,从男爵和骑士的地位较接近,被称为富裕乡绅或大乡绅;缙绅和绅士被称为小乡绅。据17世纪末的统计学家格利哥里·金估计,绅士家庭的年均收入为240镑。缙绅一词,英文意指地位紧接在骑士之下的等级,年均收入为400镑。富裕乡绅中,骑士家族年均收入为650镑,从男爵家族年均收入为880镑。近人研究认为,格利哥里·金对乡绅各等级收入状况的估计也偏于保守。1669年,另一位统计学家估计,缙绅和绅士的年均收入在400镑上下。在富裕乡绅中,骑士年均收入为800镑,从男爵为1200镑。这个估计可能更接近于事实。约瑟夫·马西对1759-1760年乡绅中各等级家庭的数量和年收入的估计结果是,在大乡绅中从男爵家族480个,年收入为2000-4000镑;骑士家族640个,年均收入为1000镑;缙绅家族2400个,年收入在600-800镑;绅士家族约有14400个,年均收入200-400镑(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第22-23页。)。明格的估计与马西有所不同,他认为,乡绅是那些在18世纪末年收入不足5000镑的人。其中富裕的大乡绅家族有700-800个,年收入为3000-5000镑;缙绅家族有3000-4000个,收入在1000-3000镑;绅士家族年收入在300-1000镑左右。事实上,年收入少于1000镑的绅士几乎无法维持该等级所要求的基本生活方式。尽管马西认为有10000-20000个家族年收入为300-1000镑,但可以肯定地说,他们包括了乡绅中大部分负债者在内(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第26页。),而且破产的乡绅也主要来自这个阶层。值得注意的是,自15世纪以来,乡绅作为一个社会集团所占土地的比例一直是上升的,并超过了贵族。1436年,英格兰的乡绅占有全国土地的25%,1690年英格兰和威尔士的乡绅占总耕地的45%-50%,至1790年仍保持这个比例,1873年又上升到55%。总的看来,18世纪末贵族和乡绅即地主阶级拥有全国3/4以上的耕地。

乡绅与贵族共同作为统治阶级,只是两者政治活动的空间有所区别。贵族主要服务于上院和国家政府;而乡绅各等级则广泛介入地方事务,他们从事政治活动的主要空间在下院和诸郡。18世纪,地主对下院仍具有绝对的控制权,直到1761年,3/5以上的下院议员由爱尔兰贵族、英格兰和苏格兰贵族之子,以及富裕乡绅和独立的农村绅士组成。甚至许多在商界、法律和政界供职的下院议员,也要想方设法通过购买土地跻身于贵族或乡绅的行列。这一时期,商人出身的下院议员有50-60人,军界的下院议员数量与商界不相上下,律师和法官出任下院议员的人数则相对少些。但直到1832年,下院议员中地主或拥有土地者仍占3/4左右。在下院,乡绅占有约2/5的议席,其中绝大多数人是从男爵和骑士这些有声望和富有的大乡绅。缙绅和绅士大约占60-80人(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第113-115页。)。从下院议员的职业看,土地所有者占2/3,难怪有人说“土地统治着议会”,整个18世纪情况都是如此。除供职于下院外,乡绅还广泛参与郡和地方共同体的管理工作。一般来说,军事指挥官由贵族担任。除此之外,郡的重要职务包括郡守(sheriff)和治安法官(justice of the peace)。至18世纪,郡守已演化成虚职,为乡绅所不齿。但治安法官由于主持作为郡议会的四季法庭,因而可以处理大部分郡务,成为地方政府最重要的官职。为此,担任治安法官要受财产资格的限制,乡绅无疑成为这一职务最有力的竞争者(注:J.V.贝克特:《1660-1914年的英国贵族》,第375-380页。)。

英国的贵族和乡绅首先是一个有产阶级,政治只是他们的嗜好之一。韦伯认为英国的贵族与其他欧洲国家的贵族区别之一是,英国“贵族就是这样一种人,他的经济地位使他能自由地从事政治活动,使他能为政治职能而生活,却不赖以为生,所以他是一个有固定收入的人(不劳而获者)。那些从事某种职业,需靠劳动来维持自己和全家生活的阶级,也就是商人和劳工阶级均不具备这种条件。具体说来,在一个农业国里,纯粹的贵族都是靠地租为生。在欧洲惟一有这种贵族阶级的国家就是英国。”(注:马克斯·韦伯:《世界经济通史》,上海译文出版社1981年版,第94页。)在英国,地主与政治的结合方式大致有两种:即通过土地所有权与政治统治权合一的领主制,以及在地方和王廷(后来的国家政府)担任公职。由于领主制使英国的地主与政治权力有天然的联系,他们的社会地位无须借助担任公职的途径来提高。这样看来,英国的地主基本上无须通过做官而获取地主的资格,像封建时代的中国那样,地主是做官的副产品;同时也缺少中国历史上的庶民地主阶层。由于早已获得的政治和经济上的独立性,英国地主对国家的制衡似乎多于对它的依附。

在工业社会出现之前的数百年间,英国地主在诸多方面所具有的优越条件,使其在客观上有能力在社会转型阶段发挥领导作用。更重要的是,他们的观念和阶级属性能适应环境的变化而及时改变,从而使英国具备其他国家在此期间所缺乏的有利于近代因素成长的社会生态环境(注:参见拙文《18世纪中英商品经济发展中的几个问题》,《史学理论研究》1998年第3期。)。

二

由于存在着这样的地主阶级,我们也就较容易理解为什么英国如此早而成功地启动了农村的现代化进程。农村的现代化,其核心是土地所有权和经营方式的变革。本节只讨论前一个问题,后一问题留待下一节申论。

18世纪英国经历了有史以来土地所有权最为深刻的变革。这种变革是中世纪以来地权变革的继续:它从农村公社时期公社成员的自主地,经过封建庄园时期的有条件的领主私有和农奴占有,到通过剥夺小土地所有制(包括世袭使用权)和村社土地,最终完成了建立资本主义土地私有制的过程。当然,这只是就发展的主流和方向而言。因为直到工业革命结束,英国大土地所有制和资本主义租地农场始终没有消灭农民的家庭农场。

直至18世纪,英国的农业用地还是分为两部分,即耕地(在畜牧区为草地和牧场)和公地。耕地主要是用于种植粮食作物的土地,它以敞田制(open field system)的方式从事生产。敞田制农业是一种个人分散占有土地的农业制度。个人分散占有的土地有明确的地界,但由大家共同来开发利用。敞田也称条田,为一长条形土地,平均长200米,宽20米,面积等于1英亩。敞田制实际上是领主土地所有权下,农奴土地世袭使用权和村社共耕共牧制的结合。也就是说,从土地所有权上讲,它是封建所有制,但在土地利用上,它仍然保留了公社土地使用的原则与特点。在英国,敞田制从远古一直沿袭到近代。18世纪初,英格兰大约一半的可耕土地实行敞田制。1797年,在总数8500个教区中仍有4500个保存敞田。到1820年,英格兰尚有6个郡还存在占全国耕地3%的敞田(注:P.迪恩:《第一次工业革命》P.Deane,The First Industrial Revolution,Cambridge 1965年版,第41页。)。在这种制度下,领主的封建土地所有权实际上是不完整的,因为领主几乎没有权力单方面更换或收回佃农的土地使用权。同时农民的土地被分割成彼此分开的小块条田,按村社习惯统一运作,因而效益低下,毫无经营自主权。这种土地制度由于排斥自主和规模经营,致使土地资源难以得到合理的配置与利用,极大地妨碍了技术进步。

公地(common)也可以说是处于终年休耕的敞田。它包括荒地、森林和沼泽等。公地的所有权原则上属于贵族领主所有。芒图证实说“公地在严格意义上讲并不是无主的土地,原则上,它属领主所有……人们有时把它称为领主的荒地”。公地使用权主要属于领主,同时也属于自由持有农、佃农和茅舍农等,后几种人按占有敞地的数量、地租的多寡和惯例对公地拥有一定的权利。在实际生活中,“习惯比起法律总是更通融、往往更合乎人情的。一项旧有的宽容几乎允许全体英国农民都能利用公地”(注:芒图:《18世纪产业革命》,商务印书馆1983年版,第118、119页。)。这些权利包括放牧权、砍伐树木权、捕鱼权和采泥煤权(供施肥用)等。在中古初期,农业生产力落后,领主并未认识到公地的潜在经济价值,因此他们在很大程度上放弃了对公地法理上的所有权。14世纪中叶以后,呢绒工业迅速发展,对羊毛的需求激增,羊毛价格大大上涨,养羊业也随之兴盛。贵族地主最早适应了这一转变,就像当年他们通过建立城市获得丰厚利益一样,他们要扩大养羊的土地,于是圈地多起来,甚至将耕地和公地圈为牧场。同时,领主为了满足商品交换日益频繁下的日常消费,也想占有更多的土地,而农奴的份地使用权是受惯例保护的,因而首当其冲的自然是公地。事实上,英国有些地区,侵占公地的现象从13世纪左右即已开始。如1235年英国政府颁布的《麦尔顿法》,就允许地主圈占荒地。英国公地的数量很大。1688年,格利哥里·金估计英国有1000万英亩的土地没有耕种,占全国土地总面积的近1/3。1795年农业委员会宣布,英国还存在800万英亩荒地(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第67页。)。

英国土地关系的近代化起步甚早。事实上,14世纪以后农奴制逐渐解体,标志着这种变革已拉开了序幕。此后,通过宗教改革和资产阶级革命,教会和王党的大量封建地产被没收和拍卖,土地的资本主义所有制在农村迅速成长。然而,在没有进行圈地的地区,土地的使用和耕作制度并没有随之变化,敞田和公地仍成为英国近代早期农村的普遍现象,它们极大地阻碍了资本主义土地所有权的扩展。18世纪,人口激增及其城市化迅速发展,致使粮食价格上涨,地主比以往任何时候更看好农业经营,期待拥有更多的土地,改变传统的农业耕作与经营方式,通过技术进步获得丰厚的产出收益,由此引发了18世纪更大规模的圈地运动。

“圈地”(enclure)一词是针对“敞地”而来的。圈地运动始于15世纪最后30年,结束于19世纪上半叶。其中又分为早期圈地运动(15世纪最后30年至1607年,即都铎王朝统治时期)和晚期圈地运动(1608年—19世纪上半叶)。早期圈地主要发生在敞地制盛行的中部地区,通过暴力手段将耕地变为牧场,但规模不大。据盖伊估计,在中部地区,1485-1607年,被圈围土地仅为3.16%。戴维斯也持有类似的看法。他认为,到1607年,英格兰(24郡统计)被圈占的土地不到总面积的3%,而这些被圈围的土地又主要集中在中部9个郡。在斯图亚特王朝(1603-1714年)时期,被圈占的土地,在中部的主要小麦产区占8%-9%。而陶内等学者则认为这样的估计失于保守,晚近的学者对传统的估计进行了重新计算,修订后的比例上升为21.1%(注:J.E.马丁:《从封建主义到资本主义》J.E.Martin,Feudalism to Capitalism,London 1983年版,table 8.2,第135页。)。应该说,在英国资产阶级革命前,圈地运动的重要意义应予重视,但是实际圈占的面积不是很大,所涉及的地区即使按后来的修订数字也是有限的,因此对这一时期英国封建土地所有权变革的深度和广度都不应估计过高。18世纪圈地的目的,主要是使耕地连成一片,把分散的个体经营变成集中的规模经营,把分散的、产权模糊的封建土地所有制转变为资本主义的大土地私有制,以适应商品化农业和农业技术改良的需要。这无疑代表了历史运动的进步趋势。但农民反对圈地。应该说,产权变化的最大阻力来自小农,他们的既得利益使其坚决保护农村传统土地制度的格局。由于庄园和村社习惯使然,农奴在实际生活中对土地拥有几乎等同于所有权的世袭使用权,他们不愿将“自己的”土地拱手让人。同时,小农村公地的用益权,成为其维持家庭经济正常运转的必要甚至是不可缺少的条件,如茅舍农即是如此。

早期与晚期圈地数量的悬殊差异,取决于国家权力对它的态度。早期圈地圈围面积较少,主要原因在于英国王室对它的极力抑制,这十分类似于明、清中国皇朝打击地主土地兼并、支持自耕农的政策。在伊丽莎白和斯图亚特王朝统治下,圈地得到控制,从维兰佃农转化而来的公簿持有农为主体的半自耕农,才得以稳定。但是,英国内战中激进派的让半自耕农“耕者有其田”的要求,却遭到地主垄断的议会的拒绝,圈地重新掀起高潮。由于封建王权被推翻,半自耕农也就失去了最后的保护。16、17世纪的圈地与18世纪的圈地之间有本质的区别。前者是政府反对的,后者反而得到议会的援助和鼓励。晚期圈地的特点是议会圈地。封建王权被推翻之后,议会获得畅行无阻的立法权。由于地主议员在议会中占据压倒的优势,因而议会相当于一个巨大的地主委员会,成为土地资本家的工具,资产阶级化的地主依靠国会的立法完成了圈地运动的进程。大体说,工业革命开始前,国会通过的圈地法案和圈围土地的数量还较少,工业革命的启动加速了这一进程。就圈地数量看,1700-1760年间总共圈围大约33.8万英亩土地,1760-1797年为298万英亩,1798-1820年为330余万英亩,1820-1886年为174.5万英亩。从1760-1820年,共圈占土地700多万英亩,它占英国三个半世纪全部圈地面积的85%以上(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第67页。)。

表面看来,英国的圈地运动同中国18世纪的地产运动不无类似之处,都是土地集中于大土地所有者手中,同时造成一个数量很大的失去土地的生产者队伍。但仔细区分,二者的动机和结果却有本质的区别。圈地运动从根本上改变了封建土地所有制,把封建贵族所有、农民共同使用的公地,一部分旧贵族所有的耕地和大部分农民世代使用的小块土地变成了资本主义的大土地所有制。英国早期的圈地运动是资本主义原始积累的重要组成部分,构成了资本主义发展的“前史”。而后期的圈地运动是英国农村现代化的必然结果,它不仅改变了土地所有制的性质,同时还将自给性的分散小生产转变为资本主义的商品化的规模经营。圈地运动早已突破封建地产运动的轨迹,代表了土地与资本的结合,它使土地所有者、经营者和劳动者既彻底分离,又三位一体。如果说16世纪时,土地所有者—租地农场主—雇佣工人还是农村中的新生事物,那么,18世纪和19世纪上半叶,随着旧农业体制的崩溃,这种制度已成为农业中生产关系的常态。没有晚期圈地运动,就不会有彻底的土地私有权。圈地所要消灭的首先是那些在自己土地上劳动的小农,如对15、16世纪以后取代维兰而出现的公簿持有农、世袭契约租地农,剥夺他们世袭占有和使用的土地。公簿持有农、世袭契约租地农虽然不是土地所有者,但他们实际上已成为半自耕农,同土地的关系几乎同所有者无异。另一类要消灭的对象是小土地所有者,即自由持有农和乡绅中的小绅士。这些人是其土地的所有者,他们以前曾参加过早期圈地,同贵族、乡绅一起剥夺过农民赖以为生的敞地和公地。现在,他们又成为资本主义大农业发展的障碍,成为农场合并和农业改造的对象。总之,圈地运动就是要消灭农民(peasants),即要消灭那些很久以来一直在自己的土地上(不论是所有权还是世袭使用权)耕作的前近代农民,将其转变成近代的农业工人(labourers),建立由资产阶级垄断的真正的个人土地所有权。上述一切之所以成为必要和必然,英国地主的阶级属性即其随着商品生产而资产阶级化,是不可或缺的前提。其他国家(如法国)圈地较少,或者没有类似英国那样性质的圈地发生(如中国),其原因盖缘于此。

三

大约从16、17世纪开始,欧洲的农业经营方式出现明显变化:易北河以东地区普遍盛行的是庄园主经济,而易北河以西地区则以地主经济为主,英国当属后一种情况。令人费解的是,推动两岸农业生产关系变革的动因,都来自农产品的商品化。可能的解释是,与商品化关系最密切的那个阶级的阶级属性,决定着生产关系发展的方向。如前所述,18世纪时,英国的地主包括贵族和乡绅,他们形成了一个金字塔式的土地占有的等级结构。一般认为,18世纪时,所谓的大土地所有者,其拥有土地的数量应为3000英亩以上。约翰·贝特曼据此对英格兰和威尔士地主的土地拥有量作了分类。他发现,拥有3000英亩以上的大土地所有者共计1688人,他们总共拥有1400万英亩土地。换言之,不足0.2%的土地所有者(不仅限于贵族)控制了全部土地的43%。乡绅一般是拥有300英亩至3000英亩土地的地主,他们的家庭总数超过12000个,占土地所有者总数的1.2%,控制着900万英亩土地,占全部土地的26%。大土地所有者拥有庞大的地产。根据他们的收入估计,大不列颠有300名地主每人拥有9000英亩至10000英亩及以上的地产(注:G.E.明格主编《英格兰和威尔士农业史》G.E.Mingay ed.,The Agrarian History of England and Wales,Ⅴ01.Ⅵ,第547页。)。贝特曼的估计与前面引证的其他数据有些出入,可存此以为参照。近人研究表明,18世纪英国资本主义农业的改造,并没牺牲贵族大地主的利益。相反,贵族体制东山再起,大地产所有制风靡一时,超过了以往任何时代。导致18世纪大地产发展的途径,除圈地外还有农场合并。许多因素导致小地主和自由持有农失去土地。如17世纪末土地税以及后来的战争税大幅度增加;从1680年到1720年,农产品价格下降,使小地主和自由持有农或将农田交托给承租代理人而自己移居城市,或将资金投入其他有利可图的地方。一些大地主和想拥有地产的人,如商人、金融家和工厂主等,则通过购买与合并的方式,扩大和建立自己的地产,而出卖土地的人主要是小地主和小土地所有者。据阿瑟·扬的估计和《土地征税册》的统计,1720年以后,100英亩以下的小地产,在牛津郡24个教区减少2/3,在格罗斯特郡的10个教区减少4/5(注:W.J.阿什利:《英格兰的经济组织》W.J.Ashley,The Economic Organization of Ehgland,London 1914年版,第124页。)。1740-1788年,英国小农场数目减少4-5万个,平均每个教区减少4-5个(注:转引自芒图:《18世纪产业革命》,第135页。)。这些被出卖和被合并的土地落到贵族、富裕乡绅、商人和企业主手里。地权的转移,改变了土地所有者的成分和性质。到18世纪末,圈地与农场合并远未完成,但由此土地集中在大土地所有者手中,他们垄断了全国3/4的耕地,而其他性质的土地和小土地所有者的土地加在一起不过1/4(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第24页。),有如下表。

英国土地占有关系的结构,决定了其农业经营必然以租佃制为主。如果说,贵族和乡绅是出租地主的话,那么承租者或佃户则是约曼(yoman,也写作yemen或yoeman、yoemen)。国内外许多学者把约曼视为自耕农,如《韦氏英语大词典》"yoeman"条的释文是:(1)一位拥有小块地产的人;(2)一个其祖先是自由人的农场主;(3)一个其地位低于乡绅的自由农民。上述这些人无例外地都在属于他们自己的土地上劳作。国内学者将约曼完全作为自耕农的更是大有人在。然而,约曼并非全部都是土地所有者,这样的理解并不完全符合历史实际。事实上,约曼同自耕农并不能完全画等号,这里确实存在着误解和误译。约曼是一个标志社会地位的概念,指介于乡绅和农夫、茅舍农、雇工这些主要靠出卖劳动力为生的贫农之间的等级,包括自由持有农、公簿持有农和租期在一年以上的契约租地农。此外,在地方档案中,约曼还指各种商人、酿酒师、面包师傅、驾驶货车的人、砌砖工人;在采煤区,甚至包括采煤师傅、煤矿经济人和煤商(注:G.E.Mingay,English Landed Society in the Eighteenth Century,第88页。)。可见,约曼并非指一个人同土地的法权关系,如同乡绅是一个社会集团一样。这个社会集团不仅容纳了作为自耕农的自由持有农,也包括公簿持有农和契约租地农这样的半自耕农,同时也指那些地位在无产的体力劳动者之上,但又未取得绅士等级资格的城乡非农业劳动者。可见,将约曼同中国的“自耕农”一词互译,显然是不妥的。这个阶层是从13世纪以来发展演变而成的,科斯敏斯基在《13世纪的英国农业史研究》、希尔顿在《中世纪晚期的英国农民》、陶内在《16世纪的英国农业问题》中,都对这个农村中的富农阶层作过扎实的研究。一般而论,自由持有农主要经营自己的家庭农场,因而是自耕农。但据明格研究,自由持有农的上层由于资本较宽裕,因而也会向其他土地所有者承租土地,扩大经营规模(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第87页;G.E.明格主编《英格兰和威尔士农业史》第4卷,第116页。)。据格利哥里·金估计,1688年,在18万户自由持有农中,有4万户是比较富有的,家庭年均收入为84镑。马西估计,至1759-1760年,家庭年均收入为100镑的富裕户有3万个,至19世纪初,年均收入为200镑的自由持有农有4万户(注:P.马塞厄斯:《第一个工业化国家》,第24页表2;R.波特:《18世纪的英国社会》,第386-388页,表5、6。)。应该说,富裕的自由持有农是约曼的上层,他们除耕种自己的土地外,尚有能力承租土地,而且如果他们想在商品化农业中发财致富,也必须扩大经营,承租更多的土地。在此意义上,这些承租人也是佃农。

如前文所述,圈地运动旨在变革封建的土地所有权和生产方式。相比之下,生产方式的变革比所有权的变革更加漫长和复杂。近代早期,英国远未形成整齐划一的资本主义租佃制,它仍是农村土地关系和经营方式演进的方向。直到17世纪末,以中世纪农奴特有的惯例保有条件持有土地的人仍占佃农总数的1/3。当然,各地的情况相差很大。如在肯特郡,惯例佃农人数很少,绝大多数农民或为自由持有农,或以非惯例条件持有土地。在萨里郡和萨塞克斯郡则相反,惯例持有地数量很多。在中部地区,以惯例条件持有土地仅是特殊现象,而在西南部却很普遍。在北部某些地区,此种土地保有形式已经消失。不过,总的说来,惯例租佃仍是18世纪租佃关系的主要形式之一,至少在该世纪的前期是如此。可见,制度的创新并非是短期内可以完成的。

惯例保有地最普遍的形式是公簿持有权。持有这种土地的佃户,必须在庄园法庭将其土地持有资格和条件登录在案,法庭向他们提供证明其土地持有权和相应义务的文件副本。大体说来,公簿持有农主要有两种:一是世袭公簿持有农,主要见于东部和中部地区;二是终身公簿持有农,主要分布在西部地区,从柴郡、德比郡,到沃里克郡、牛津郡、汉普郡的边境地区。这两种公簿持有权在财产拥有权利上有一定的差异。当时的人们对此也做过种种区分。但在实际上,它们的差异极为有限。终身公簿持有权仅限二代人使用,包括持有人、妻子和儿子,儿子没有继承权,若要继续租种需得到法庭重新认可,并交纳进入税。世袭公簿持有权给予农民更大的财产权利,拥有买卖权和继承权,但出售或转让土地必须交纳一大笔税款。实际上,终身公簿持有农对其土地仍有事实上的继承权。惯例允许承佃人死后,其妻只要守节未嫁,就可以继续使用这块租地;如要继承过户,则只需支付一笔费用便可做到。这样的惯例确保了佃户享受实际上的世袭使用权。应该说,这两类公簿持有农已成为半自耕农。也应看到,18世纪英国农村租佃关系处在转轨和变迁之中,即从公簿持有农的惯例持有权向普通租佃制转变。公簿持有农虽然不同于维兰,他们在人身上是自由的,但持有的仍是维兰的土地。作为维兰地产,公簿持有农就要履行惯例所规定的维兰土地的各种义务。由此决定,公簿土地使用权与普通租佃制存在着显而易见的区别。主要是,其一,公簿持有权来自惯例,其依据是庄园法庭的文件,而普通租佃权则依据主佃双方口头或书面的协议,不受惯例的约束。其二,公簿持有农的义务源于土地所有权的垄断和维兰土地的不自由性质。因而除交纳货币地租外,还有少量的实物地租甚至退化的劳役租,以及作为人身隶属关系标志的死手捐、进入税。而普通租佃制则主要按土地的经济价值交纳资本主义地租。其三,以敞田制中份地形式保有的公簿持有地仍采用传统的耕作方式,地主没有对土地进行圈占和资本投入,因而直接影响土地的利用率和产出率,这种土地的地租受惯例制约而固定下来,地主不能随意增加,从而损害了地主的经济利益。比如,17世纪末,在萨默塞特郡的雷斯托克,贵族沃尔德格雷夫庄园,改良后的持有地的产出值从每年3镑增加到40镑,而地租却只有6便士到2镑3先令。有鉴于此,惯例保有条件下的租佃制对地主来说,并不是最佳选择。17世纪下半叶到18世纪,惯例土地租佃开始向非惯例租佃过渡。

18世纪租佃关系的另一种形式是非惯例租佃。非惯例租佃可分为长佃期和短佃期两种。在盛行终身公簿持有权的西部和西南部地区,非惯例租佃的一般形式是99年或三代的长租期。在这些地方,惯例租佃权不再重新续订。这种租佃制也并未使佃户减轻封建性义务,他们仍一如既往地要向地主缴纳死手捐和进入税,承担法庭讼诉。同时,寡妇对亡夫土地的使用权也被剥夺。短期租佃主要流行于东英格利亚和东南部等地区,其中还分为任意、每年续订和固定年期三种形式。第一种和第三种形式的租期一般为7年、9年、12年或21年,其中尤以后者为常见。在中部和东北部地区,每年续订的形式更为普遍。任意租佃和后两种租佃形式的区别,在于它没有同地主签署租佃协议,而后两种情况下佃农则以口头和书面的形式与地主立有契约。同时,在法理上,任意租佃期限一般为从下种到收获,在此之外,土地所有者只要提前通知佃户,其都将被夺佃(注:J.瑟克斯主编《英格兰和威尔士农业史》J.Thirsk ed.,The Agrarian History of England and Wales,Ⅴ01.Ⅴ.Ⅱ,第198-214页;E.克里奇:《16世纪及其以后的农业问题》E.Kerridge,Agrarian P-roblems in the Sixteenth and After,London 1969年版,第87页。)。

应该说,传统的自由持有农、公簿持有农和契约租地农还不能同资本主义的租地农场主完全画等号,但可以肯定地说,约曼是资本主义租地农场主天然的后备力量。后者的诞生,喻示着英国农村小农的分化已经开始摆脱封建轨迹,从农业生产者中分离出资本主义的企业家,并承担起既不同于土地所有者,又有别于工资劳动者的经济职能。租地农场主最早可以追溯到中世纪晚期。正如马克思所言,“在英国,最初形式的租地农场主是本身也是农奴的管事……在十四世纪下半叶,管事被由地主供给种籽、牲畜和农具的租地农民所代替。这种租地农民的地位同农民没有多大的区别,不过他剥削更多雇佣劳动。他不久就成为分成农、半租地农场主……这种形式在英国很快就消失了,代之而起的是真正的租地农场主,他靠使用雇佣工人来增殖自己的资本,并把剩余产品的一部分以货币或实物的形式作为地租交给地主。”(注:《马克思恩格斯全集》第23卷,第811页。)可见,租地农场同家庭农场的最大区别,是在多大程度上依靠雇工劳动。对雇工剩余劳动占有的程度不同,决定了这两类农场在生产目的、规模、性质和发展前景上的巨大差异。18世纪前后,传统农业体制的变迁所导致的雇工劳动者的增加,城市化和乡村工业化对农产品需求的增加,都促使商品化、规模化的租地农场的发展。事实上,并不是所有的约曼都能幸运地成为资本主义的租地农场主,这要看他们的经济实力和运气。圈地是打破旧的敞田制,采用规模租地农场的绝好时机。在被圈围的土地上“实行耕作制的往往不是贵族地主本人,而是农业经营者,即历来的根据官册享有土地者或定期租赁者,他们变成了现代的租赁者,有时还转租土地。他们利用雇佣劳动耕作土地,饲养牲畜,他们非常注意怎样从租赁中发达起来。在旧制度中,地主之下还存在依附的农民,此外还存在拥有自己地产的自耕农,这种制度现在让位给一种新的制度,在新的制度下,那些不亲自经营农业的土地所有者就从租赁者那里收取地租,租赁者成了名副其实的企业主,他们给无产的农业工人发放工资。”(注:豪斯赫尔:《近代经济史》,商务印书馆1987年版,第283-284页。)

农业革命强化了农村中的资本主义关系,农业不再仅作为一种谋生方式和手段,它开始成为一门产业。大地产集中起来后,经营方式发生深刻变革。18世纪出现了一种与过去截然不同的土地制度,到18世纪中叶,这种土地制度盛行于不列颠的许多地区。它是以大地主出租土地和依靠经营有方的佃农为基础的土地占有制度,地主们习惯于出租大片土地以获得收益,佃农们则运用自己或从地主那里借贷的资金从事农业。它使贵族和以乡绅为代表的富裕的上层中产阶级成为农村的真正支配者。18世纪中叶,这种土地经营方式已经根深蒂固,人们将其视为正常的社会秩序。此时,大地主出租大片土地的做法成为趋势,土地所有者和农场主的职能也变得一清二楚。地主提供土地,以及保障取得高额地租收入的固定资本的投资,如圈地、排水系统、改善交通、农场建筑,并负责向国家缴纳土地税,并取得地租,他的利润由农场管家(steward)或经纪人保护。农场主则提供生产资本,如牲畜、工具、种子、工资等,并支付教区税,农场主以租佃方式独立自主地持有并经营土地(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第277页。),土地所有者同租地农场主的关系演化成一种纯粹的商品货币关系。18世纪大土地所有制的发展,给以大农场为代表的资本主义规模经营的商品化农业创造了前提。在这一过程中,地主从圈地到为土地投入固定资本,再到垫支生产费用,为资本主义农业的建立发挥了巨大的推动作用。当然,从地租看,他们的资本投入也得到了回报。

17世纪末至18世纪,英国的地租至少可以分为两种类型,即传统地租和资本主义地租。传统地租主要是由公簿持有农向土地所有者支付的土地年金,它的别称之一是“保留地租”。这种地租在以前大概体现了土地的全部价值,但此时却代表土地价值的很少部分。由于地租受习惯法的制约,领主无权擅自增租,因此,这类地租已同土地的价值相脱节。当然,保留地租并非土地所有者得自土地的全部收入。土地所有权的超经济强制此时虽然在法权意义上不复存在,但无形之中仍发生着作用。像中世纪维兰作为人身依附标志需要缴纳的进入税(即对继承土地征收的一笔款项)、死手捐(即对去世的土地持有者家庭征收的动产税),还都程度不同地在这类土地保有权中存在着。此外,公簿持有农还保留着各种形式的实物地租,例如在圣诞节时给地主送一只或二只腌鸡,甚至还有零星的劳役需要这些佃户承担。不过,上述征纳既为习惯法所认可,也有大致固定的数量限制,在一定程度上可以弥补地租的不足。需要指出的是,英国由劳役地租、实物地租向货币地租的“折算”过程,始于13世纪以前。但因各地经济发展和生产关系转变的不平衡性,直至17世纪末和18世纪,货币地租仍非惟一的地租形态,即使由租地农场主交纳的资本主义地租也难例外,由此可见生产关系转换的长期性和艰巨性。

租地农场地租已不同于保留地租。土地所有者获得的地租,来源于他对土地所有权的垄断,来源于土壤肥瘠程度及地理位置所决定的产品销售状况,这些同传统地租无大区别。所不同的是,决定地租额高低的因素既有自然的,也包含后来人为的因素,如对圈围土地的改良。18世纪时,土地所有者有别于封建地产所有者的特点之一,就是他不是一个与生产过程无涉的食租者,他参与了旨在增加土地产出的许多工作。关于这一点,西方学者做过扎实的研究。仅从土地所有者每年投入农场的资本量来说,在诺福克的霍尔哈姆,地主用于土地改良的资本支出占毛租的11%至21%。其他地区相对较低。如1732年,贝德福德公爵用作农场的固定资产维修和土地改良的费用,占其地租毛收入的8%,与此同时,金斯顿公爵在其诺丁汉郡地产的支出仅为1%至5%。地主对农场的资本投入,是增加地租和吸收佃户的有效方法(注:G.E.明格:《18世纪的英国地主社会》,第178页。)。事实上,地主的投入可以得到丰厚的回报。据农业作家纳撒内尔·肯特在1775年估算,农业改良的收益通常是投资的4倍。G.E.明格和J.D.钱伯斯也认为,1760-1813年间,在圈地中地主用于地产改良的资本的毛收益率高达15%-20%(注:J.D.钱伯斯和G.E.明格:《农业革命》J.D.Chambers and G.E.Mingay,The Agricultu-ral Revolution,London 1966年版,第84页。)。有的学者甚至指出,即使在农产品价格下降的年份,地主对土地改良的投资也会使地租增加50%-60%,比如说从每英亩5先令上升到8先令,与其他非生产性投资如政府债券相比,地主从土地投入中可以获得更大效益(注:J.瑟克斯主编《英格兰和威尔士农业史》第5卷下册,第81-82页。)。为了更清楚地说明问题,我们假定有个100英亩土地的农场,它的土地用于种植小麦。倘若17世纪中叶小麦每夸脱40先令,亩产2夸脱小麦(即16蒲式耳),那么其产值为400镑。其中农场成本(不包括地租)和农场主的利润约合350镑,剩下50镑(或每英亩10先令)属于地主的租金。如果18世纪30年代和40年代,小麦价格每夸脱32先令,由于地主和农场主对土地的资本和技术投入力度加大,小麦亩产可达3夸脱,全部土地的毛收入增至480镑。此时,生产成本和农场主利润合计375镑,剩下的105镑支付地租。由此不难看出,从土地的增益中,与农场主相比,地主可以取得更丰厚的回报,如前述的农场增益只有20%,可地主收入却翻了一番。

需要指出的是,第一,近代早期以来至18世纪中叶,地租“折算”并未像以往想象的那么彻底。从已经见到的较大土地所有者的租簿看,实物地租比例仍很大,甚至有些规定强迫佃户必须交纳1/3的产品地租。第二,从18世纪至19世纪,租地农场的地租确有较大上扬,当然这一起点并非始于18世纪。地租上涨源于多种因素,如圈地、战争和技术与资金投入等。在非圈围地区,地租上涨幅度较小,如在诺丁汉郡,金斯顿公爵的佃户地租上涨48%,蒙森爵士的地租上升44.5%,还有的地方1760-1793年地租仅上涨28%。相反,受圈地和战争影响较严重的地方,地租多有大幅度增加。如位于英格兰北部的比肖普伯顿附近,圈地前敞田地租每英亩仅为18-20先令,圈地后升至30先令左右(注:芒图:《18世纪产业革命》,第431页。)。另据农业委员会估计,在1790年至1813年间,肯特郡地租增长84%,而当代研究则认为该估计过低,应调整到90%-100%。1750-1780年和1780-1820年间,柴郡的地租增长2倍。在斯塔福德郡,1796年至1804年间,平均地租从每英亩20先令长到25先令。在沃里克郡,1794年至1813年间,地租从18先令升至29先令。总的看来,增加幅度在50%至175%之间,个别奇低奇高的农场分别为20%-30%和300%。第三,尽管地租上涨具有普遍性,但因地租额的起点不同,上涨幅度互有差距,因而各地租额数量出入颇大。如阿瑟·扬所在的17世纪中叶,南沃尔特郡地租每英亩仅有5先令,而兰开夏郡部分地区则为22先令6便士,农业委员会的报告表明,萨福克郡每英亩10先令6便士,亨廷顿郡12先令,坎伯兰郡、埃塞克斯郡、肯特郡、诺福克郡均为15先令左右;地租额较高的柴郡、累斯特郡、沃里克郡和白金汉郡都接近30先令。在萨默塞特东南部,优良牧场每英亩地租为30-40先令,果园40-70先令,耕地20-25先令(注:G.E.明格主编《英格兰和威尔士农业史》第4卷,第620-624页。)。地租的不断上扬,对地主圈地和进行农场的固定资产投资,具有巨大的诱惑和拉动效应。

传统农村的现代化,就阶级结构而言,需要地主的资产阶级化和小农分化相辅相成。在英国,贵族和乡绅的资产阶级化在先,小农分化居后;地主不遗余力地为商品化、企业化的规模租地农场创造适宜的环境,其在农村乃至整个社会变迁中的作用值得深入研究。究竟是什么力量推动了英国农村的现代化?纵而观之,英国农村的现代化进程具有明显的市场化导向。传统结构的变化无不发轫于市场化,而同市场关系最密切的是地主。因而,英国农村的现代化明显受到市场化和贵族力量的推动,其农村生产关系的变迁不过是这一历史进程的组成部分。农业生产方式变迁的典型结果,是有土地但不经营的资本主义大土地所有制和没有土地要靠承租前者土地并用资本主义方法进行经营的两种制度的奇妙组合。而同期的中国,缙绅地主与市场的联系弱于英国,他们的利益仍游离于商品生产之外,因而其阶级属性就必然有别于英国地主,他们推动封建生产关系变化的内在冲动也相应较英国地主为弱。ww姚玉民^