| 明清史 |

近代转型时期日本社会经济分析

李小白

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年01期

【原文出处】《东北师大学报:哲社版》(长春)1998年05期第26~32页

【作者简介】李小白 东北师大日本研究所 长春 130024

【关 键 词】日本/社会转型/经济发展/农村工业

在明治维新研究中,一直有一个巨大的疑问横亘在人们面前,即:资产阶级革命论者在解释明治维新何以发生的阶级前提——社会阶级矛盾时,一方面强调领主与农民的矛盾已发展到尖锐冲突的地步,农村饥馑、农民不堪地租重负纷起以“一揆”形式进行反抗;另一方面却又突出强调农村工业并将经营者解释为早期资产者,这里明显地忽略了贫困的农村与密度颇大的农村工业之间的理论矛盾。而日本现代化“外发后进论”者虽然合理地解释了在社会转折关头精英分子的历史作用,但却明显地忽视了社会物质生产水平在社会转型之中的基础作用。因此,如何历史地评价江户时期日本社会经济发展水平,是笔者在本文中试图说明的问题。

一、经济的发展

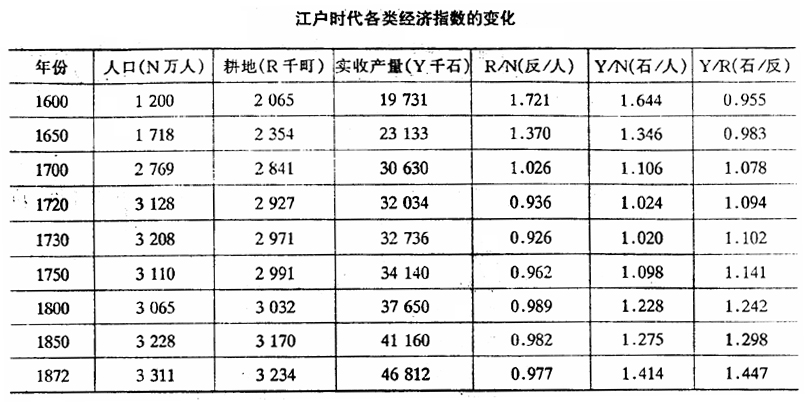

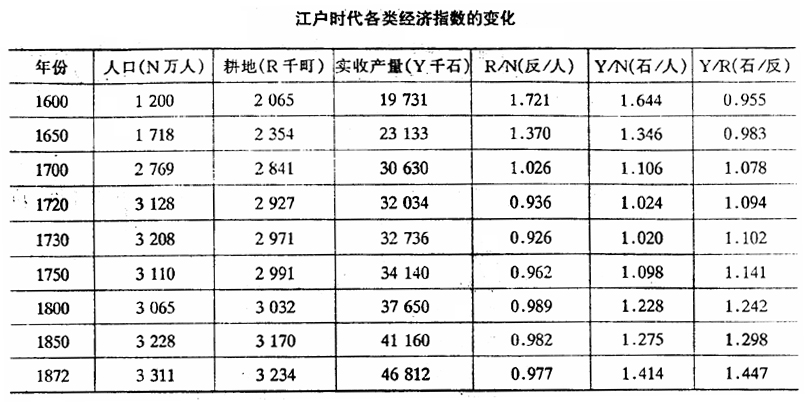

根据著名数量历史学者S·S·库兹涅茨的推算,今天的发达国家在其踏入近代社会门坎的前夜,国民平均所得是当时其他后发展国家平均收入的数倍以上(注:见石坂昭雄·富冈庄一译《西欧工业史——产业革命及其后(1750~1968年)》,みすず书房1980年。)。这个看似极为普通的数字,实际上对于如何认识世界现代化运动的规律具有重大的意义。从18世纪初期开始到19世纪中叶止,在日本这个除了“西洋”之外最早的工业国,其社会生产总值缓慢而持续地增长着,而人口也以平稳的速率递增着。说明经济增长的一些全国性统计资料曾经很难得到,所以学者们通常只能借助一些间接性资料进行说明。诸如农业生产中许多阶段性或局部性的技术革新、农村副业的普遍开展、以大坂和江户为首全国商品流通网络的成熟、都市中秩序井然的商业流通组织、一些有助于农业生产和土地利用开发的出版物的发行、及至都市商人阶层自然主义审美行为和极乐主义消费行为,都曾被用作阐述江户时期社会经济发展的材料。但在众多学者的努力之下,说明该问题的一些精确数字已经被整理出来,请见下表:

资料来源:大藏省《大日本租税志》第一册、第二册,朝阳会1927年;关山直太郎:《近世日本的人口构造》,吉川弘文馆1958年;中村哲:《明治维新的基础构造》,未来社1968年。

由此,不难看出,即从1600年(江户幕府成立以前三年)到1872年(明治维新以后三年)间,人口增加了1100万,耕地面积增加了120万町,实际农业收获增加了2700万石;而同一时期每反耕地承担的平均人口数量却从1.721人减至0.977人,每石谷物承担的平均人口数量从1.644人减少到1.414人,平均单位(反)土地面积的产量由0.995石上升到1.447石。这些数字充分地证明了一个事实,即明治维新以前,日本的人均产值和人均所得都有了本质性的提高,为形成近代社会而必须展开的工业化运动准备了物质方面的条件。

因此,虽然说在空间上远隔万水千山,在时间上相差百余年,但西欧与日本在近代前夜,为工业化准备条件的社会经济发展和社会变动先后相袭继起般地进行着。然而,同样性质的社会变动,却并非由完全相同的运动形式来体现和完成的。在西欧,伴随着经济发展而来的是都市的显著发展和人口大量向都市移动集聚。例如从1650年到1750年,伦敦的居住人口比例从7%上升到11%。但在日本却呈现出一种完全相反的状态,即经济发展的同时,从18世纪到19世纪,城下町的居住人口或者停滞,或者减少,几乎所有的城市,尤其是经济较为发展区域的都市,都出现了经济发展而都市衰退的“怪现象”。与之相反,在经济发展相对落后的农村地区,许多规模不大且不为幕府“一国一城令”所认可的乡镇(俗称农村町)却普遍发展起来。

试以例。从1700年到1850年,广岛的居住人口从37155人减至24776人,降低33%,而广岛所在的安艺藩的人口却增加了69%(注:《新修广岛市史》1969年,第3卷,第115页。);上野的居住人口从11195人减少至8459人,降低24%(注:《上野市史》1961年,第47~48页。)(该藩人口变动情况尚未查证);姬路的人口从18769人减至14619人,降低26%,而姬路所在的播磨藩人口却增加了10%(注:《姬路市史》1962年第2卷,第4~5页。);冈山的人口从30112人减至20173人,降低了33%,而冈山所在的备前藩人口却增加了30%(注:《冈山市史》1964年第6卷,第212页。);津山的人口从16284人减至7086人,降低了56%,而津山所在的美作藩人口增加了40%(注:安藤靖一:《近世町方商业统制——津山藩的场合》,《经济理论》34号,1956年11月,第63~64页。);博多的人口从19468人减至14619人,降低了25%,而博多所在筑前藩的人口增加了39%(注:《福冈县史》1963年第2卷,第2部,第457页。);仙台的居住人口从21736人减至13749人,降低了37%,而仙台藩的人口却增加了16%(注:高桥梵山:《日本人口史之研究》日本学术振兴会1962年,第2卷,第36~39页。),等等。

诸如此类的统计,还可以根据地方史志继续整理。城下町人口的锐减和农村町人口的急增,这一貌似反常的现象应当受到高度重视。如同所知,江户时代一国一城,再加上江户、大坂、京都三都以及一些特殊港口,全国总计接近280个都市,是在江户初期急剧地发展和定型的。丰臣政权奉行“兵农分离”政策,德川氏取丰臣氏代之却全面承袭了该项政策。伴随着兵农分离而来的,是城下町令和检地令。武士必须离开土地集中居住到城市来,农民则在接受检地承纳年贡后拥有相对稳定的经营和耕种即土地使用权(在某些情形下,不仅要考虑土地的法律属性,而且亦应考虑土地的实际状态)。如果把幕藩体制视作一张权力网的话,各个城下町则无疑为这张网的网结,在军事上、政治上起着镇守一方向中央集中的作用。所以,江户时代的城下町是在德川幕府特殊的统治政策刺激下发展起来的,具有强烈的人为政治性格。城下町的形成与发展并非经济增长的自然结果,其政治军事都市性质大大强于经济文化都市性质。强大的政治权力是城下町存在与发展的决定性因素。

在强力政治面前,经济发展永远是其隐形敌手。进入19世纪后,日本经济发展的显著特点就是均衡性强和密度高的农村工业。翻开任何一张反映该时期经济状况的经济地图,都可以看到农村工商业网点几乎遍布本州和九州地区,四国地区稍疏,而北海道则在靠近本州和航海路地区较为集中。从上举的数字分析,城下町人口减少而藩国人口增加,这说明从城下町流出的人口为某种动机所驱使向农村町流动。这种逆向性人口流动,足以说明当时政治性城市衰退而经济性乡镇发展此消彼长之实态。造成这种状态的原因有以下四点:

第一,随着农村手工业和商业的发展,区域性的农村市场在各农村町逐步形成。在此前提下,某种土特产品必须在某特定城下町运输贩卖的幕府法令,被中间批发商们潜移默化地改变着。例如冈山市,本来是备前藩的商品集散地,但是为了躲避在冈山交易时强行规定的垄断价格,商人们宁肯将本地产品贩运到本藩其他需求地或他藩去。从1736年到1750年,进入冈山港的货船竟然只有此前的三分之一,是造成冈山人口锐减的直接原因。

第二,18世纪后半期以后,幕藩当局为了垄断重要的、大宗性商业利益,规定只有拥有颁发了营业执照的“问屋”(中间批发商)才有权经营,这些特权商人在收购货物时,经常颐指气使地要求卖方支付礼金和税金,迫使生产者和运输者为躲避不合理收费而将货物贩往其它收购地。

第三,农村町一般都处在比较容易获得廉价原料、便利水路和邻近地区性市场的区域,交易也按照彼此间相互信赖的人格关系作保证。这不仅可以躲避沉重的课税,而且也省却了在城下町贸易时复杂的手续。

第四,由于武士阶级集中居住在城下町,使这些本来意义上的大小“领主”基本上都成了远离自己土地的、依靠幕藩领主发放“俸禄”的“工薪者阶层”。藩主以下的中小领主脱离土地而生活,是江户幕府为了防止“下克上”发生的最得意手段,但因此就造成了武士对租税征收、新田开发和土地生产力提高状况的疏远和陌生。而村落土地经营及年贡征收交纳承包制的普遍盛行,给了农村中富裕农民相对自由活动的空间。国家对地方基层组织统治的松弛,对地方性经济发展无疑具有方便条件。

因此,造成农村町发展和城下町衰退的根本原因在于农村经济的发展。于是,支持农村手工业发展的基础——“剩余”问题,便进入了我们的视野。

二、年贡与剩余

年贡即地租。德川时代年贡苛重,农民交上年贡、扣去生产成本之后,不仅所获无几,甚至还要负债,还要用芋薯类或野菜揉饭团以维持劳动力的再生产,这是经济史学者一般的看法。江户时代农民起义频发,明治时代经济不平衡发展,大正时代民主主义运动的失败,都可以从中找到原因。然而,这种解释忽视了对土地生产率变化的调查,忽略了对地租征收方式的分析,所以同广泛存在的农村家庭式手工业和商业活动,在理论上存在着难以回避的矛盾。学者们在展开论述时,一般都只注意两个数值,即检地当时规定的土地法定产量以及年贡率。而实际上,从1600年到1868年整整两个半世纪内,由于农业生产技术提高,肥料普遍使用,生产工具改进,单位面积的实际产量远远高出了检地当时的法定产量,某些地区(山阳、安艺)甚至提高了112%。新田开发同时也刺激了隐田的发展。在兵农分离、检地及村请(承包)制政策长期不变的前提下,农民依靠自己努力而增加的收入基本上成为逃逸在课税范围之外的无地租负担的纯收入。

村落的耕地面积是领主决定该村落年贡总额的基础。每年收获季节,一份称之为“免状”的文书发往各村落。该文书记录了村落的法定总收成以及按年贡率折算的具体年贡量。村落方面接到“免状”之后,就领主要求的负担额以每户农民的耕地保有面积按比率平摊。平摊的结果记录在“割付帐”(平均分摊帐目)上,实际交纳的贡租额记录在一份称之为“皆济目录”的帐本上。这两个帐本连同“免状”,是村落经济生活最重要的记录,因此一直被保存下来。我们甚至可以见到连续一个世纪以上年份的年贡记录。每个村落是怎样平均分摊年贡的具体过程虽不得而知,但从年贡交纳总额和生产总额的关系来看,可以确凿无误地肯定:任何一个村落在分摊年贡时并不考虑当年的实际收获量。这就是说,德川幕府以及各藩在17世纪初按当时的生产条件和生产率规定了土地等级(上、中、下)以及各等级平常年头的收获量后,一直是按这个规定以及年贡率来征收年贡,直至1868年。

试以例。从1641年至1870年,近江藩浅井郡大渔村的法定收获量规定为240石,而年贡率则在30%~50%(三公七民~五公五民)间波动(注:见滋贺大学藏《大渔村文书》。);出羽藩村山郡山家村的收获量规定为820石,年贡率在30%~50%间波动(注:见国立史料馆《山家村文书》。);远江藩榛原郡岛村的年收获量规定为440石,年贡率在25%~50%间波动(注:见国立史料馆《山田家文书》。);远江藩榛原郡星久保村年收获量规定为60石,年贡率在30%~50%间波动(注:见明治大学刑事博物馆《星久保村文书》。);播磨藩加古郡下西条村规定收获量为750石,年贡率为45%(注:见国立史料馆《大西村文书》。);越后藩蒲原郡深町村规定年收获量为32石,年贡率在10%~30%间波动(注:见国立史料馆《山口家文书》。)等等。从这些记录上来看,法定收获量几乎没有任何变化,年贡率呈时高时低的变化,而实际产出却根本不被考虑。这里就形成了生产者努力改进技术和提高生产率的根本动力。

从全国的情形看,1600年全国的法定收获量为1850万石(注:石井宽治:《日本经济史》,东京大学出版会1991年4月,第49页。),而同年实际收获量为1970万石。明治维新前全国的法定收获量约为3000万石(增加部分为新田开发所增),而1850年全国的实际收获量为4160万石(注:速水融:《概论17-18世纪,日本经济史》Ⅰ,岩波书店1988年,第44页。),1872年为4680万石(注:中村哲:《明治维新的基础构造》,未来社1968年,第169~170页。)。从开幕初实收比法定收获量多100万石,到幕末时实收比法定收获量多一千数百万石,“剩余”是怎样程度地在民间积累,是可想而知的。

令人难以理解的是武士阶级一方面处于开支逐年增加而家计日益局促的窘态之中,一方面却又对农民收成熟视无睹。原因大致是:检地时领主已经许诺丰年不增、欠年不减;再度检地需要动员大量行政力量;若废止合同性质的“村请(承包)制”有招致农民反抗之虞。所以自1700年全国性检地结束直至1874年地税改革期间,一直没有再进行检地(新田开发除外)。所以脱离农民实际收入而一味单纯地强调四公六民、五公五民之类的年贡率,并不能十分准确地反映当时的实际情况,难免要影响研究的精确性。

即便拿一直被人们强调的逐年增大的年贡率来说,实际也并不见得普遍地呈绝对上升状态。例如加贺藩辖下共424个村落,从1651年以后,有117个村落的年贡率有所降低,243个村落的年贡率有所上升,而64个村落则保持不变。243个上升的村落中223个增加5%,而降低的117个村落中只有17个村落减少5%以下,37个村落减少了30%以上(注:金泽市图书馆藏《凤玉郡村村高免记》,《羽鹿两郡高免记》,第66~99页。)。就幕领的平均年贡率来说,从1716年到1788年间,最高年份为1752年的38.9%,最低年份为1786年的24.9%(注:新保博:《近代成长之胎动》,岩波书店1990年,第139页。),所以四公六民的年贡率是比较稳定的。

除了年贡以外,还有杂役和杂税。杂役主要包括:为参觐交代的大名队伍运输物资;修筑道路和灌溉水路;修建城郭工事。具体地说,修筑道路及水路虽然占用农民的劳动时间,但与农业生产密切相关,客观上应视作能给农民带来长期利益的非自发性投资;修建城池则是在农闲时进行的,并不影响农业生产及收成;而为大名运送物资的确是一个不小的负担。杂税是非耕地(草地、森林、河塘)生产资料的使用费,一般都打入在“免状”之中,所以杂役和杂税并不能在本质上加重年贡负担。

因此可以说,除少数年贡和夫役特别苛重的地区,随着时间的推移,剩余就日积月累地出现在农民手中,尽管四公六民的年贡率仍然是一个可怕的数目,但由于它在1700-1868年一个半以上世纪内,越来越与现实之中的生产率相脱节,两者之间的空隙成为滋生“剩余”的沃土。这即意味着:如果某户农民通过数代人的努力,提高土地的产出能力,获得了二倍于检地当时所规定的法定收成量时,那么他的贡租负担实际上比不思进取的另一户农民减轻了一半。由此,提高劳动生产率,尽可能地扩大实际产量与法定产量之间的差距,对任何人来说都不言自明。二宫尊德提倡的所谓“勤勉革命”劳动伦理说,正是在这一背景下受到人们的广泛注目。

然而怎样估计剩余的规模及其增长的速度,或许是一个根本无法回答的问题。因为农民自我努力增加的收入,在当时不仅未能作出精确的统计,况且带有若干程度逃税非法性。但仍然可以通过其他途径来说明。据记载:从18世纪中叶以后,日本农民开始追求劳动余暇,初期每年只有20~30天,但到幕末时增加到平均40天左右。仙台藩在1805年就已经达到了80天(注:下川真男:《从神游到休养日——休日增加》,载《周刊朝日百科,日本历史》80号,1988年,第84~88页。)。在休息期间,人们或去神社寺院,或去各地名胜,或去温泉洗浴,纳凉、赏花、祭祀、舞蹈、茶道、插花等活动也十分兴盛,俗称“行为文化之盛行”。这种文化生活是必须要用“剩余”来支持的。又据记载,1840年时,长州藩平均每人日摄入主食530克,其中大米面粉类为420克,芋类为60克,其他是一些传统副食(注:新保博:《近代成长之胎动》,岩波书店1990年,第299页。)。

库兹涅茨通过精确推算,以为1874年时日本人平均国民产值为74美元,同时期欧美诸国至少已达到200美元(以1965年美元为基准)。日本学者西川俊作依照库氏的方法,推算1860年时日本人平均产值已达到54美元,若加上物价因素则为80美元。这同周边邻国相比是极为可观的数据(注:西川俊作:《日本经济成长史》,东洋经济新报1985年,第217~221页。)。

必须指出的是,“剩余”并不是按法定产量与每户农民的土地保有量之间的比率平均分配的。谁的生产经验丰富,谁为提高生产率付出的努力多,或谁在开垦新田方面隐匿实际面积多,谁就能较多地获得剩余。剩余的不平均分配,造成农村两极分化,富者成为幕末时期的“豪农”、明治时期的“地主”,贫者则成为幕末时期的“小作人”(佃农)、明治时期的自由雇佣者。幕末时期规模零乱但此起彼伏的农民起义与密集分布的农村工业同时并存,亦盖由此而决定。

三、农村工业的意义

从对每天进出大坂市场商品的种目分析,幕末时期商品生产已经达到了分工细密、种类繁多、地方特色明显和工艺水平较高的程度。农民转业成为商人、手工业者和雇佣劳动者从而放弃农业生产者已屡见不鲜。即便在儒学盛行而经济发展相对落后的水户藩国周边地区,单纯依靠农业生产维持生活的农民几乎已经看不到(注:水户田四郎:《明治维新的农业构造》,御茶水书房1960年,第53页。)。在江户北边的桐生地区,所有农家在经营耕作的同时又兼营养蚕业、丝织业和制造业(注:足利纤维同业会:《足利织物史》,1960年上卷,第22页。)。

以农村“剩余”为前提,经营收入高而课税轻的副业成为幕末农民的普遍行为。正由于此,村落的行政官吏名主屡屡抱怨农村劳动力不足(注:藤田幽谷:《劝农或问》,日本经济大典,启明社1929年,第32卷,第228页。)。藩主为了加强税收、保护城下町的经济利益,要求各行政村务必将各户农民所经营的副业情况详实上报。广岛藩佐伯郡83个村庄中,除三个村落外,均有特定的副业(注:野村兼太郎:《村明细帐的研究》,有斐阁1949年,第106页。)。

农村工商业虽然规模不大,但因密度过甚,集中起来已经成为足以与江户、大坂等大商人对抗的经济力量。如宫津藩1860年因财政困难而向全藩要求捐钱时,许多高额捐款者都是来自于城下町以外广大农村地区。从1823年到1828年在日本全国旅行的德国学者西博尔德,曾记录有生产酒、酱油、陶瓷和制铁、雇佣工人达700人以上的大型手工工场存在(注:岩生成一:《日本》,雄松堂书店1979年,第182页。),而经营砂糖、盐、油、蚕和纺织业的小型手工工场,一般雇佣5~20人(注:信夫清三郎:《近代日本产业史序说》,日本评论社1942年,第15页,第27页,第64页,第185页,第207页。)。在农村工业中,最普遍的经营是与生丝业相关的养蚕、种桑、蚕种和缫丝业,以及与纺织业相关的棉花种植和纺纱业等(注:参见佐佐木润之介:《幕末社会的研究》,第二章,第77~271页。)。

农村工业发展的需要,刺激了人口流动。例如每年夏季,内陆地区的农妇向沿海地区流动,秋季时又回到原来的村庄;九州等地因制腊和制糖业的需要,经常向邻近地区招幕季节工。篠山的农民冬季外出从事酿酒业,以致于使藩当局发放百日通行证(注:速水融:《信州横内村长期人口统计》,《经济学年报》1968年第10期,第70页。)。这一类的人口流动具有季节性、规模小的特点,但却明显含有产业性人口流动的性质,所以将其视作近代产业分工进一步细密化的前奏当不为过。

由于农村工业迅速发展,国民生产的构成亦发生着性质的变化。据对全国61个藩的调查,在总产值中工业产出虽然还低于农业总产值,但所占份额却不可轻视。在地税改革尚未正式展开故整体性生产能力同幕末期相比尚未有所改变的1874年,已经有40个县的工业产值达到了40%~50%的程度,其中明治维新的发源地长州藩为40%。而在工业总产值中,大约有25个县由农村工业完成的产值已经达到了70%~90%,其中长州藩为88%(注:古岛敏雄:《诸产业发展的地域性》,《日本产业史大系》第6卷,东京大学出版会1960年,第366页~368页。)。

虽然农村工业并不一定是催发资本主义生产方式的绝对因素,但是在19世纪以后资本主义已经在世界范围内扩大蔓延的国际环境下,资本主义手工工场已经在日本出现的国内环境下,其对于资本主义=近代社会的崛起所起到的预备性作用是不容忽视的。它是农业人口向他部类生产部门转移的早期形态,为工业化运动的兴起发挥着初期技术普及的作用,对人们创办各类作坊和手工工场的欲望起到了积极刺激的作用,推动着近代金融机构和制度的产生及初步成熟。其发展程度如何,直接关系到该国家或地区现代化起点的水平如何。

更为重要的是,构成农村工业成长的基础即“剩余”,与其说是在生产力本身发展的规律之下所产生的,莫不如说更是在国家的地租征收制度的漏洞中形成的。这一现象不仅能合理地解释农村饥馑与农村工业之间的理论矛盾以及领主贫困与商人富足这一现实矛盾;同时还合乎逻辑地说明了日本现代化及日本封建社会向近代社会转型的农业性起源这一历史特点。

【专 题 号】K5

【复印期号】1999年01期

【原文出处】《东北师大学报:哲社版》(长春)1998年05期第26~32页

【作者简介】李小白 东北师大日本研究所 长春 130024

| 【内容提要】 | 幕末日本,农民因饥馑贫困频发起义,而农村工业却广泛分布,两者在理论上的矛盾——贫困的农村如何支持密度颇大的农村工业,应当得到说明。农村工业的基础——剩余,主要是从江户幕府不甚严密的税收制度的“空隙”中产生的。实际产量与法定产量之间的差距即所谓“空隙”所在。由此,兼业型农户的广泛存在,造成小规模农村工业密集分布,商业性农村经济普遍发展,地域性市场发育和运输网络活跃,劳动力人口从农业向非农业性生产部门转移。这种现象,一方面说明了日本工业化起点水平不高,另一方面也说明了日本现代化起源于农村这一特殊性。 |

一、经济的发展

根据著名数量历史学者S·S·库兹涅茨的推算,今天的发达国家在其踏入近代社会门坎的前夜,国民平均所得是当时其他后发展国家平均收入的数倍以上(注:见石坂昭雄·富冈庄一译《西欧工业史——产业革命及其后(1750~1968年)》,みすず书房1980年。)。这个看似极为普通的数字,实际上对于如何认识世界现代化运动的规律具有重大的意义。从18世纪初期开始到19世纪中叶止,在日本这个除了“西洋”之外最早的工业国,其社会生产总值缓慢而持续地增长着,而人口也以平稳的速率递增着。说明经济增长的一些全国性统计资料曾经很难得到,所以学者们通常只能借助一些间接性资料进行说明。诸如农业生产中许多阶段性或局部性的技术革新、农村副业的普遍开展、以大坂和江户为首全国商品流通网络的成熟、都市中秩序井然的商业流通组织、一些有助于农业生产和土地利用开发的出版物的发行、及至都市商人阶层自然主义审美行为和极乐主义消费行为,都曾被用作阐述江户时期社会经济发展的材料。但在众多学者的努力之下,说明该问题的一些精确数字已经被整理出来,请见下表:

资料来源:大藏省《大日本租税志》第一册、第二册,朝阳会1927年;关山直太郎:《近世日本的人口构造》,吉川弘文馆1958年;中村哲:《明治维新的基础构造》,未来社1968年。

由此,不难看出,即从1600年(江户幕府成立以前三年)到1872年(明治维新以后三年)间,人口增加了1100万,耕地面积增加了120万町,实际农业收获增加了2700万石;而同一时期每反耕地承担的平均人口数量却从1.721人减至0.977人,每石谷物承担的平均人口数量从1.644人减少到1.414人,平均单位(反)土地面积的产量由0.995石上升到1.447石。这些数字充分地证明了一个事实,即明治维新以前,日本的人均产值和人均所得都有了本质性的提高,为形成近代社会而必须展开的工业化运动准备了物质方面的条件。

因此,虽然说在空间上远隔万水千山,在时间上相差百余年,但西欧与日本在近代前夜,为工业化准备条件的社会经济发展和社会变动先后相袭继起般地进行着。然而,同样性质的社会变动,却并非由完全相同的运动形式来体现和完成的。在西欧,伴随着经济发展而来的是都市的显著发展和人口大量向都市移动集聚。例如从1650年到1750年,伦敦的居住人口比例从7%上升到11%。但在日本却呈现出一种完全相反的状态,即经济发展的同时,从18世纪到19世纪,城下町的居住人口或者停滞,或者减少,几乎所有的城市,尤其是经济较为发展区域的都市,都出现了经济发展而都市衰退的“怪现象”。与之相反,在经济发展相对落后的农村地区,许多规模不大且不为幕府“一国一城令”所认可的乡镇(俗称农村町)却普遍发展起来。

试以例。从1700年到1850年,广岛的居住人口从37155人减至24776人,降低33%,而广岛所在的安艺藩的人口却增加了69%(注:《新修广岛市史》1969年,第3卷,第115页。);上野的居住人口从11195人减少至8459人,降低24%(注:《上野市史》1961年,第47~48页。)(该藩人口变动情况尚未查证);姬路的人口从18769人减至14619人,降低26%,而姬路所在的播磨藩人口却增加了10%(注:《姬路市史》1962年第2卷,第4~5页。);冈山的人口从30112人减至20173人,降低了33%,而冈山所在的备前藩人口却增加了30%(注:《冈山市史》1964年第6卷,第212页。);津山的人口从16284人减至7086人,降低了56%,而津山所在的美作藩人口增加了40%(注:安藤靖一:《近世町方商业统制——津山藩的场合》,《经济理论》34号,1956年11月,第63~64页。);博多的人口从19468人减至14619人,降低了25%,而博多所在筑前藩的人口增加了39%(注:《福冈县史》1963年第2卷,第2部,第457页。);仙台的居住人口从21736人减至13749人,降低了37%,而仙台藩的人口却增加了16%(注:高桥梵山:《日本人口史之研究》日本学术振兴会1962年,第2卷,第36~39页。),等等。

诸如此类的统计,还可以根据地方史志继续整理。城下町人口的锐减和农村町人口的急增,这一貌似反常的现象应当受到高度重视。如同所知,江户时代一国一城,再加上江户、大坂、京都三都以及一些特殊港口,全国总计接近280个都市,是在江户初期急剧地发展和定型的。丰臣政权奉行“兵农分离”政策,德川氏取丰臣氏代之却全面承袭了该项政策。伴随着兵农分离而来的,是城下町令和检地令。武士必须离开土地集中居住到城市来,农民则在接受检地承纳年贡后拥有相对稳定的经营和耕种即土地使用权(在某些情形下,不仅要考虑土地的法律属性,而且亦应考虑土地的实际状态)。如果把幕藩体制视作一张权力网的话,各个城下町则无疑为这张网的网结,在军事上、政治上起着镇守一方向中央集中的作用。所以,江户时代的城下町是在德川幕府特殊的统治政策刺激下发展起来的,具有强烈的人为政治性格。城下町的形成与发展并非经济增长的自然结果,其政治军事都市性质大大强于经济文化都市性质。强大的政治权力是城下町存在与发展的决定性因素。

在强力政治面前,经济发展永远是其隐形敌手。进入19世纪后,日本经济发展的显著特点就是均衡性强和密度高的农村工业。翻开任何一张反映该时期经济状况的经济地图,都可以看到农村工商业网点几乎遍布本州和九州地区,四国地区稍疏,而北海道则在靠近本州和航海路地区较为集中。从上举的数字分析,城下町人口减少而藩国人口增加,这说明从城下町流出的人口为某种动机所驱使向农村町流动。这种逆向性人口流动,足以说明当时政治性城市衰退而经济性乡镇发展此消彼长之实态。造成这种状态的原因有以下四点:

第一,随着农村手工业和商业的发展,区域性的农村市场在各农村町逐步形成。在此前提下,某种土特产品必须在某特定城下町运输贩卖的幕府法令,被中间批发商们潜移默化地改变着。例如冈山市,本来是备前藩的商品集散地,但是为了躲避在冈山交易时强行规定的垄断价格,商人们宁肯将本地产品贩运到本藩其他需求地或他藩去。从1736年到1750年,进入冈山港的货船竟然只有此前的三分之一,是造成冈山人口锐减的直接原因。

第二,18世纪后半期以后,幕藩当局为了垄断重要的、大宗性商业利益,规定只有拥有颁发了营业执照的“问屋”(中间批发商)才有权经营,这些特权商人在收购货物时,经常颐指气使地要求卖方支付礼金和税金,迫使生产者和运输者为躲避不合理收费而将货物贩往其它收购地。

第三,农村町一般都处在比较容易获得廉价原料、便利水路和邻近地区性市场的区域,交易也按照彼此间相互信赖的人格关系作保证。这不仅可以躲避沉重的课税,而且也省却了在城下町贸易时复杂的手续。

第四,由于武士阶级集中居住在城下町,使这些本来意义上的大小“领主”基本上都成了远离自己土地的、依靠幕藩领主发放“俸禄”的“工薪者阶层”。藩主以下的中小领主脱离土地而生活,是江户幕府为了防止“下克上”发生的最得意手段,但因此就造成了武士对租税征收、新田开发和土地生产力提高状况的疏远和陌生。而村落土地经营及年贡征收交纳承包制的普遍盛行,给了农村中富裕农民相对自由活动的空间。国家对地方基层组织统治的松弛,对地方性经济发展无疑具有方便条件。

因此,造成农村町发展和城下町衰退的根本原因在于农村经济的发展。于是,支持农村手工业发展的基础——“剩余”问题,便进入了我们的视野。

二、年贡与剩余

年贡即地租。德川时代年贡苛重,农民交上年贡、扣去生产成本之后,不仅所获无几,甚至还要负债,还要用芋薯类或野菜揉饭团以维持劳动力的再生产,这是经济史学者一般的看法。江户时代农民起义频发,明治时代经济不平衡发展,大正时代民主主义运动的失败,都可以从中找到原因。然而,这种解释忽视了对土地生产率变化的调查,忽略了对地租征收方式的分析,所以同广泛存在的农村家庭式手工业和商业活动,在理论上存在着难以回避的矛盾。学者们在展开论述时,一般都只注意两个数值,即检地当时规定的土地法定产量以及年贡率。而实际上,从1600年到1868年整整两个半世纪内,由于农业生产技术提高,肥料普遍使用,生产工具改进,单位面积的实际产量远远高出了检地当时的法定产量,某些地区(山阳、安艺)甚至提高了112%。新田开发同时也刺激了隐田的发展。在兵农分离、检地及村请(承包)制政策长期不变的前提下,农民依靠自己努力而增加的收入基本上成为逃逸在课税范围之外的无地租负担的纯收入。

村落的耕地面积是领主决定该村落年贡总额的基础。每年收获季节,一份称之为“免状”的文书发往各村落。该文书记录了村落的法定总收成以及按年贡率折算的具体年贡量。村落方面接到“免状”之后,就领主要求的负担额以每户农民的耕地保有面积按比率平摊。平摊的结果记录在“割付帐”(平均分摊帐目)上,实际交纳的贡租额记录在一份称之为“皆济目录”的帐本上。这两个帐本连同“免状”,是村落经济生活最重要的记录,因此一直被保存下来。我们甚至可以见到连续一个世纪以上年份的年贡记录。每个村落是怎样平均分摊年贡的具体过程虽不得而知,但从年贡交纳总额和生产总额的关系来看,可以确凿无误地肯定:任何一个村落在分摊年贡时并不考虑当年的实际收获量。这就是说,德川幕府以及各藩在17世纪初按当时的生产条件和生产率规定了土地等级(上、中、下)以及各等级平常年头的收获量后,一直是按这个规定以及年贡率来征收年贡,直至1868年。

试以例。从1641年至1870年,近江藩浅井郡大渔村的法定收获量规定为240石,而年贡率则在30%~50%(三公七民~五公五民)间波动(注:见滋贺大学藏《大渔村文书》。);出羽藩村山郡山家村的收获量规定为820石,年贡率在30%~50%间波动(注:见国立史料馆《山家村文书》。);远江藩榛原郡岛村的年收获量规定为440石,年贡率在25%~50%间波动(注:见国立史料馆《山田家文书》。);远江藩榛原郡星久保村年收获量规定为60石,年贡率在30%~50%间波动(注:见明治大学刑事博物馆《星久保村文书》。);播磨藩加古郡下西条村规定收获量为750石,年贡率为45%(注:见国立史料馆《大西村文书》。);越后藩蒲原郡深町村规定年收获量为32石,年贡率在10%~30%间波动(注:见国立史料馆《山口家文书》。)等等。从这些记录上来看,法定收获量几乎没有任何变化,年贡率呈时高时低的变化,而实际产出却根本不被考虑。这里就形成了生产者努力改进技术和提高生产率的根本动力。

从全国的情形看,1600年全国的法定收获量为1850万石(注:石井宽治:《日本经济史》,东京大学出版会1991年4月,第49页。),而同年实际收获量为1970万石。明治维新前全国的法定收获量约为3000万石(增加部分为新田开发所增),而1850年全国的实际收获量为4160万石(注:速水融:《概论17-18世纪,日本经济史》Ⅰ,岩波书店1988年,第44页。),1872年为4680万石(注:中村哲:《明治维新的基础构造》,未来社1968年,第169~170页。)。从开幕初实收比法定收获量多100万石,到幕末时实收比法定收获量多一千数百万石,“剩余”是怎样程度地在民间积累,是可想而知的。

令人难以理解的是武士阶级一方面处于开支逐年增加而家计日益局促的窘态之中,一方面却又对农民收成熟视无睹。原因大致是:检地时领主已经许诺丰年不增、欠年不减;再度检地需要动员大量行政力量;若废止合同性质的“村请(承包)制”有招致农民反抗之虞。所以自1700年全国性检地结束直至1874年地税改革期间,一直没有再进行检地(新田开发除外)。所以脱离农民实际收入而一味单纯地强调四公六民、五公五民之类的年贡率,并不能十分准确地反映当时的实际情况,难免要影响研究的精确性。

即便拿一直被人们强调的逐年增大的年贡率来说,实际也并不见得普遍地呈绝对上升状态。例如加贺藩辖下共424个村落,从1651年以后,有117个村落的年贡率有所降低,243个村落的年贡率有所上升,而64个村落则保持不变。243个上升的村落中223个增加5%,而降低的117个村落中只有17个村落减少5%以下,37个村落减少了30%以上(注:金泽市图书馆藏《凤玉郡村村高免记》,《羽鹿两郡高免记》,第66~99页。)。就幕领的平均年贡率来说,从1716年到1788年间,最高年份为1752年的38.9%,最低年份为1786年的24.9%(注:新保博:《近代成长之胎动》,岩波书店1990年,第139页。),所以四公六民的年贡率是比较稳定的。

除了年贡以外,还有杂役和杂税。杂役主要包括:为参觐交代的大名队伍运输物资;修筑道路和灌溉水路;修建城郭工事。具体地说,修筑道路及水路虽然占用农民的劳动时间,但与农业生产密切相关,客观上应视作能给农民带来长期利益的非自发性投资;修建城池则是在农闲时进行的,并不影响农业生产及收成;而为大名运送物资的确是一个不小的负担。杂税是非耕地(草地、森林、河塘)生产资料的使用费,一般都打入在“免状”之中,所以杂役和杂税并不能在本质上加重年贡负担。

因此可以说,除少数年贡和夫役特别苛重的地区,随着时间的推移,剩余就日积月累地出现在农民手中,尽管四公六民的年贡率仍然是一个可怕的数目,但由于它在1700-1868年一个半以上世纪内,越来越与现实之中的生产率相脱节,两者之间的空隙成为滋生“剩余”的沃土。这即意味着:如果某户农民通过数代人的努力,提高土地的产出能力,获得了二倍于检地当时所规定的法定收成量时,那么他的贡租负担实际上比不思进取的另一户农民减轻了一半。由此,提高劳动生产率,尽可能地扩大实际产量与法定产量之间的差距,对任何人来说都不言自明。二宫尊德提倡的所谓“勤勉革命”劳动伦理说,正是在这一背景下受到人们的广泛注目。

然而怎样估计剩余的规模及其增长的速度,或许是一个根本无法回答的问题。因为农民自我努力增加的收入,在当时不仅未能作出精确的统计,况且带有若干程度逃税非法性。但仍然可以通过其他途径来说明。据记载:从18世纪中叶以后,日本农民开始追求劳动余暇,初期每年只有20~30天,但到幕末时增加到平均40天左右。仙台藩在1805年就已经达到了80天(注:下川真男:《从神游到休养日——休日增加》,载《周刊朝日百科,日本历史》80号,1988年,第84~88页。)。在休息期间,人们或去神社寺院,或去各地名胜,或去温泉洗浴,纳凉、赏花、祭祀、舞蹈、茶道、插花等活动也十分兴盛,俗称“行为文化之盛行”。这种文化生活是必须要用“剩余”来支持的。又据记载,1840年时,长州藩平均每人日摄入主食530克,其中大米面粉类为420克,芋类为60克,其他是一些传统副食(注:新保博:《近代成长之胎动》,岩波书店1990年,第299页。)。

库兹涅茨通过精确推算,以为1874年时日本人平均国民产值为74美元,同时期欧美诸国至少已达到200美元(以1965年美元为基准)。日本学者西川俊作依照库氏的方法,推算1860年时日本人平均产值已达到54美元,若加上物价因素则为80美元。这同周边邻国相比是极为可观的数据(注:西川俊作:《日本经济成长史》,东洋经济新报1985年,第217~221页。)。

必须指出的是,“剩余”并不是按法定产量与每户农民的土地保有量之间的比率平均分配的。谁的生产经验丰富,谁为提高生产率付出的努力多,或谁在开垦新田方面隐匿实际面积多,谁就能较多地获得剩余。剩余的不平均分配,造成农村两极分化,富者成为幕末时期的“豪农”、明治时期的“地主”,贫者则成为幕末时期的“小作人”(佃农)、明治时期的自由雇佣者。幕末时期规模零乱但此起彼伏的农民起义与密集分布的农村工业同时并存,亦盖由此而决定。

三、农村工业的意义

从对每天进出大坂市场商品的种目分析,幕末时期商品生产已经达到了分工细密、种类繁多、地方特色明显和工艺水平较高的程度。农民转业成为商人、手工业者和雇佣劳动者从而放弃农业生产者已屡见不鲜。即便在儒学盛行而经济发展相对落后的水户藩国周边地区,单纯依靠农业生产维持生活的农民几乎已经看不到(注:水户田四郎:《明治维新的农业构造》,御茶水书房1960年,第53页。)。在江户北边的桐生地区,所有农家在经营耕作的同时又兼营养蚕业、丝织业和制造业(注:足利纤维同业会:《足利织物史》,1960年上卷,第22页。)。

以农村“剩余”为前提,经营收入高而课税轻的副业成为幕末农民的普遍行为。正由于此,村落的行政官吏名主屡屡抱怨农村劳动力不足(注:藤田幽谷:《劝农或问》,日本经济大典,启明社1929年,第32卷,第228页。)。藩主为了加强税收、保护城下町的经济利益,要求各行政村务必将各户农民所经营的副业情况详实上报。广岛藩佐伯郡83个村庄中,除三个村落外,均有特定的副业(注:野村兼太郎:《村明细帐的研究》,有斐阁1949年,第106页。)。

农村工商业虽然规模不大,但因密度过甚,集中起来已经成为足以与江户、大坂等大商人对抗的经济力量。如宫津藩1860年因财政困难而向全藩要求捐钱时,许多高额捐款者都是来自于城下町以外广大农村地区。从1823年到1828年在日本全国旅行的德国学者西博尔德,曾记录有生产酒、酱油、陶瓷和制铁、雇佣工人达700人以上的大型手工工场存在(注:岩生成一:《日本》,雄松堂书店1979年,第182页。),而经营砂糖、盐、油、蚕和纺织业的小型手工工场,一般雇佣5~20人(注:信夫清三郎:《近代日本产业史序说》,日本评论社1942年,第15页,第27页,第64页,第185页,第207页。)。在农村工业中,最普遍的经营是与生丝业相关的养蚕、种桑、蚕种和缫丝业,以及与纺织业相关的棉花种植和纺纱业等(注:参见佐佐木润之介:《幕末社会的研究》,第二章,第77~271页。)。

农村工业发展的需要,刺激了人口流动。例如每年夏季,内陆地区的农妇向沿海地区流动,秋季时又回到原来的村庄;九州等地因制腊和制糖业的需要,经常向邻近地区招幕季节工。篠山的农民冬季外出从事酿酒业,以致于使藩当局发放百日通行证(注:速水融:《信州横内村长期人口统计》,《经济学年报》1968年第10期,第70页。)。这一类的人口流动具有季节性、规模小的特点,但却明显含有产业性人口流动的性质,所以将其视作近代产业分工进一步细密化的前奏当不为过。

由于农村工业迅速发展,国民生产的构成亦发生着性质的变化。据对全国61个藩的调查,在总产值中工业产出虽然还低于农业总产值,但所占份额却不可轻视。在地税改革尚未正式展开故整体性生产能力同幕末期相比尚未有所改变的1874年,已经有40个县的工业产值达到了40%~50%的程度,其中明治维新的发源地长州藩为40%。而在工业总产值中,大约有25个县由农村工业完成的产值已经达到了70%~90%,其中长州藩为88%(注:古岛敏雄:《诸产业发展的地域性》,《日本产业史大系》第6卷,东京大学出版会1960年,第366页~368页。)。

虽然农村工业并不一定是催发资本主义生产方式的绝对因素,但是在19世纪以后资本主义已经在世界范围内扩大蔓延的国际环境下,资本主义手工工场已经在日本出现的国内环境下,其对于资本主义=近代社会的崛起所起到的预备性作用是不容忽视的。它是农业人口向他部类生产部门转移的早期形态,为工业化运动的兴起发挥着初期技术普及的作用,对人们创办各类作坊和手工工场的欲望起到了积极刺激的作用,推动着近代金融机构和制度的产生及初步成熟。其发展程度如何,直接关系到该国家或地区现代化起点的水平如何。

更为重要的是,构成农村工业成长的基础即“剩余”,与其说是在生产力本身发展的规律之下所产生的,莫不如说更是在国家的地租征收制度的漏洞中形成的。这一现象不仅能合理地解释农村饥馑与农村工业之间的理论矛盾以及领主贫困与商人富足这一现实矛盾;同时还合乎逻辑地说明了日本现代化及日本封建社会向近代社会转型的农业性起源这一历史特点。