| 明清史 |

日本古代社会的近亲婚及其实质

——兼与中国古代“同姓不婚”的比较

官文娜

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1998年11期

【原文出处】《世界历史》(京)1998年04期第80~87页

【作者简介】官文娜,现在日本留学访问。

婚姻,是人类自身生产关系的一种表现。当人类迈出动物界门坎、开始社会生活的同时,就开始对自身繁衍的婚姻形式逐渐形成种种社会规范和禁忌。而且在不同的历史阶段、不同的民族和地区,婚姻形态又制约和规定着不同的血缘集团结构,并与一定的血缘集团形态相对应。因此,婚姻不仅具有生物学的意义,而且还具有文化人类学和历史学的意义。在这一意义上,对日中两国古代婚姻规制进行比较研究,在比较中,讨论不同婚姻形态下不同的血缘集团结构,是十分有意义的。

(一)

所谓“近亲婚”是指相近血缘关系者或肉亲关系者间的婚姻,在生物学上被称为血缘婚姻。这种婚姻形态在《古事记》、《日本书纪》、《续日本纪》、《日本后纪》、《先代旧事本纪》中都有不少记载。在当时日本的统治者阶层即皇族、豪族中,这种婚例普遍存在,并且其血缘关系十分相近,直至同父异母或异父同母的兄弟姐妹互为夫妻。

这种婚姻形态也引起了日本学术界的广泛注意,有不少研究成果。如:洞富雄的《日本母权制社会的形成》第四章第二节的“近亲婚和母系族外婚”、小林茂文的《周边的古代史》第二章的“奸、殡、王位继承……古代王权和女性(二)”、大林太良的《“氏”和“家”》(注:这里的“氏”、“家”作者使用的是日语里的片假名,以区别于一般意义上的氏族和家、家族,因此笔者加了“”符号,以下亦同。)中的“天皇家的近亲婚”和收载在《风土和生活》一书中的“古代的婚姻”以及西野悠纪子的“律令制下的氏族和近亲婚”等等,在学术界都很有影响。

但是,由于论者的角度和研究的方法不同以及概念上的不准确,得出的结论不仅不一致,甚至完全相反。例如:上述洞富雄以日本古代存在“同父同母兄妹婚”的禁忌,而“异母兄妹婚”又普遍存在,“同母兄妹婚”又极少见为据,提倡“母系族外婚”;(注:洞富雄:《日本母权制社会的形成》(增订补正本)第四章第二节“近亲婚和母系族外婚”(“家族、婚姻”研究文献选集战后编汤泽雍彦监修),1991年版。)大林太良则以婚俗中存在与中国族外婚相似的婚俗,认为中国的“父系外婚制”也与其他中国古代文化一起曾进入日本古代统治阶层;(注:大林太良:《古代的婚姻》,载《风土和生活》(《古代的日本》(2),角川书店1972年版。)西野悠纪子又以天皇家“一族”的女性必须与同族内的男性婚配为由,强调天皇家和豪族内的“父系近亲婚”(注:西野悠纪子:《律令体制下的氏族和近亲婚》,载《日本女性史》第一卷,东京大学出版会1982年版。)等等。而且在他们的论述中都不否认日本古代社会存在过近亲婚。例如:大林太良在上述论文中指出:“与异母姐妹的婚姻是被公认的”,并且特别强调了天皇家的兄妹婚。西野悠纪子也在上述论文中指出“即使是同母异父的兄弟姐妹婚,尽管是少数,但也还是存在的。从这一点看,在当时的社会里,对同父同母的兄弟姐妹婚有禁忌以外,不论父系、母系间的婚姻是自由的”。

不仅如此,他们的结论还带来了古代社会“氏”集团血缘结构讨论上的混乱。例如进入七、八十年代以来,以吉田孝、义江明子、明石一纪等为代表,在讨论“氏”集团血缘结构提出日本古代社会为“双系制”(注:“双系制”也称“双系出自”(bilinear filiation),与以下注④的“出自”属同一类文化人类学中的概念。文化人类学中,把在祖先血缘的传递上,父系、母系亲属集团具有同等的权利和地位的社会,称为“双系制”社会或“双系出自”社会。只是在有的双系制的社会里,男性子孙传递父方祖先的血统、女性子孙传递母方祖先血统;而在有的双系制社会中,则根据社会生活的不同侧面,如土地、财产属父系,墓地、祭祀方面属于母系。这种状况下,个人同时具有父系、母系两个血缘集团成员的权利。所以有的人类学家也把它称为二重并存出自,等等。)社会时,虽各抒己见,但在“氏”集团八世纪末、九世纪以后转为“父系制”出自(注:这里的“出自”一词为英语descent的日语译语。descent是由拉丁语descendere演变而来。在拉丁语系中,它是用来表示物体由高处向低处下降。19世纪以摩尔根为代表的社会进化论者最初把它用来解释人类社会产生的原理。即用它来表示一定的婚姻形态下,被认可的、由一定始祖为顶点的血缘的系统沿继关系。对此,我国学术界目前尚无统一的译名。香港中文大学出版社1980年出版的《中译人类学词汇》(谢剑主编)和国内由上海辞书出版社1991年出版的《人类学词典》(吴泽霖总撰)中都将此译为“继嗣”。但是,上海华东师范大学中国史学研究所的谢维扬先生认为:“继嗣”一词在中文里含有“继承人”的意思,而继承人所继承的正是财产与公职或头衔,(中略)descent这个概念并不着意于继承行为,而主要表明人们在血缘上的一种世代联系”。因此他将此译为“世系”(参见《周代家庭形态》,中国社会科学出版社1990年版,第44页注)集团这一结论上几乎是一致的。(注:参见吉田孝:《律令制和村落》,载《日本历史》(岩波讲座3),岩波书店1976年版;《“氏”和“家”》载《日本史入门》(新编),东京大学出版会1982年版;《律令国家和古代社会》,岩波书店1983年版;《古代社会的“氏”》载《社会的诸集团》(《日本社会史》第六卷),岩波书店1988年版。义江明子:《日本古代“氏”的结构》,吉川弘文馆1976年版。明石一纪:《日本古代的亲属结构》(关于书名,作者使用的是“亲族”,一般来说日语的“亲族”相当于“家族”,但由于日本社会不存在与中国家族结构类似的血缘集团,因此笔者使用了“亲属”一词,这样更能反映书中的原意),吉川弘文馆1991年版。)在讨论中,他们不同程度地引用了上述学者对古代婚姻研究的结论作为依据,如义江明子以西野悠纪子的“父系近亲婚”作为“氏”集团由“一系系谱和两属系谱”并存的血缘集团向“父系出自”集团转变的重要依据之一。(注:义江明子:《日本古代“氏”的结构》,第18页。)吉田孝也在讨论中引用了大林的“父系外婚制”。(注:吉田孝:《律令国家和古代社会》,第133页。)笔者认为,正是由于对日本古代近亲婚性质认识和对“出自”概念理解上的混乱,造成了对日本古代社会无论是母系、父系还是双系出自的结论都是不准确的、不科学的。

由此可见,问题并不在于日本古代社会是否存在近亲婚,而在于各种近亲婚形态的社会实质,即各种近亲婚形态在文化人类学、历史学上的意义。因此用文化人类学、历史学的方法对日本古代社会近亲婚的社会性质进行界定是十分必要的。只有这样,才不仅可以避免在讨论日本古代婚姻形态时引起的混乱和毫无结果的对立的争论,而且笔者认为这也是进一步讨论和研究日本古代“氏”集团、家庭血缘结构的前提和关键。因而本文不仅旨在讨论日本古代的婚姻规制,而且也将在中日两国血缘集团结构的比较中与日本学者商榷日本古代社会“氏”集团血缘结构及其性质,并试图论证日本学术界在这一讨论中存在的问题和由此导致错误结论的根源。在此基础上也试图论证日本史学界鬼头清明提出、但目前尚未解决的通婚圈与出自集团间的关系。(注:鬼头清明在1987年收入《现代的历史科学》(2)(大月书店)里的《家族和共同体》一文中,以文化人类学的理论为武器,批判了吉田、义江、明石的“双系制”论,但同时又提出:关于“通婚范围与出自集团间的关系还没得到解决,有待今后的研究”。)

(二)

从婚姻规制看,人类社会从群婚、对偶婚过渡到专偶婚的一夫一妻婚,大都经历过一个同属于专偶婚规制的一夫多妻婚阶段。(注:“专偶婚”是相对对偶婚这一不稳定的个体婚形态而言的稳定的个体婚形态,包括一妻多夫、一夫多妻、一夫一妻婚形态。参见谢维扬的《周代家庭形态》,中国社会科学出版社1990年版,第77页注。)本文将从日本古代“姐妹型一夫多妻婚”和“异母兄妹婚”入手,讨论日本古代近亲婚的实质。

所谓“姐妹型一夫多妻婚”,指的是同一个男性的几个妻子互为姐妹。这种婚姻形态在世界各民族的一夫多妻婚阶段都是常见的。例如在中国春秋时代,鲁国的诸侯庄公与齐国桓公的两个女儿哀姜和叔姜的婚姻,即为“姐妹型一夫多妻婚”。在日本《古事记》、《日本书纪》以及《续日本纪》、《日本后记》、《先代旧事本纪》等古代文献中,这种婚姻形式更是比比皆是。虽然从生物学的角度看,无论是上述中国古代齐、鲁间的婚姻,还是日本古籍中记载的这种婚例都属于近亲婚。但是,由于中国在实行“姐妹型一夫多妻婚”的同时,又实行“同姓不婚”,而日本古代与此同时“异母兄妹婚”又十分普遍,因而导致两国“姐妹型一夫多妻婚”具有截然不同的性质。

一 “姐妹型一夫多妻婚”

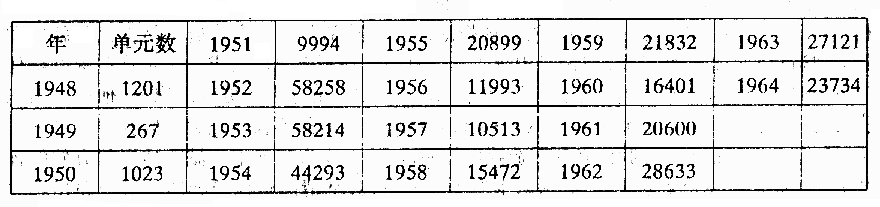

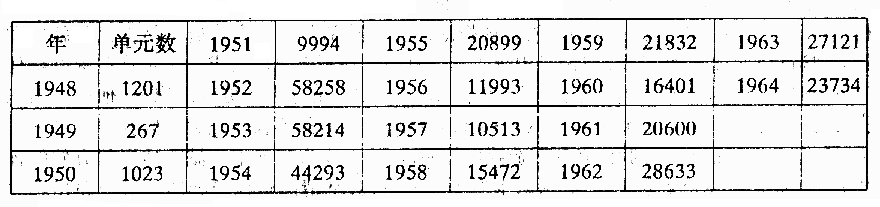

为了讨论上的方便,我们先将《古事记》和《日本书纪》中的“姐妹型一夫多妻婚”婚例按历代天皇的顺序整理列表如下:

到天武天皇为止的四十代天皇·皇子中“姐妹型一夫多妻婚”血缘关系表:

说明:根据《古事记》记载,樱井玄王和小治田王是同父同母姐妹。《日本书纪》记载的樱井弓张皇女与小恳田皇女是同父同母姐妹。但《古事记》记载敏达皇子是与樱井玄王婚配,而《日本书纪》记载的敏达皇子是与小恳田皇女为夫妻。

从表中我们可以看到《古事记》和《日本书纪》中共记载的四十代天皇中,“姐妹型一夫多妻婚”近二十例。另外与之同质异型,即妹嫁给姐的儿子、被称为“姨、甥型的异世代婚”还有以下七例:玉依毗卖与姐的儿子鹈茸草茸不命、袁祁都比卖与姐的儿子日子坐王(即开化天皇之子)、弟比卖与姐的儿子若沼毛二俣王(即应神天皇之子)、田目皇女与姐的儿子舒明天皇、元明天皇(女)与姐的儿子草壁皇子(天武天皇之子)、山边皇女与姐的儿子大津皇子(天武天皇之子)、石寸名与姐的儿子用明天皇的婚姻都为“姨、甥型的异世代婚”。

以上仅引自《古事记》和《日本书纪》,其他的史籍如《先代旧事本纪》卷五、“天孙本纪”中记载的金田屋野姬命也是与姐的儿子品陀真若王成婚的。

日本学者认为,妹因年龄之故,不能与姐同夫而与其子结合,因而“姨、甥型的异世代婚”也应列入“姐妹型一夫多妻婚”形态中。(注:饭田优子:《姐妹型一夫多妻婚》,载《现代的精神》一○四号,至文堂1976年版。)

从诸多的“姐妹型一夫多妻婚”中,引起我们特别注意的是,其中数例姐妹既同父又同母。仅以皇族为例,同父同母姐妹有明确史料记载,以及从《古事记》、《日本书纪》所记载的前后文及人名和从其他史料上可以断定为同父同母姐妹的有十三例。这是日本古代“姐妹型一夫多妻婚”的一个重要特征。如果以应神天皇与品陀真若王的三个女儿的婚姻为例,我们可以看到应神天皇的三个妻子:高城入姬、仲姬、弟姬即为同父同母姐妹,其父为品陀真若王,其母为金田屋野姬命。(注:《先代旧事本纪》卷五、“天孙本纪”和《古事记》、《日本书纪》应神天皇篇,这里三姐妹的名字是引自《日本书纪》、《古事记》和“天孙本纪”三姐妹的名字相应为:高木之日卖命、中日卖命、弟日卖命。以下亦同。)

其实,历史上一个血缘集团与另一个血缘集团互为婚姻,即A族的男子与B族的女子结为夫妻,B族的男子又与A族的女子成婚,加上实行一夫多妻婚,一个男性的几个妻子互为同母姐妹也并不奇怪,而且这本来应该是一夫多妻婚阶段族外婚的特征之一。以前文提到的中国春秋时代齐、鲁间婚姻为例,鲁国的庄公同的两个妻子哀姜、叔姜即同为齐国桓公小白的女儿。(注:参见:《左传》闵公二年、《史记》齐世家。)

如果仅就齐、鲁间上述婚例和应神天皇和品陀真若王与金田屋野姬命的三个女儿的婚姻来看,它们是同质的,即一族男性与另一族女性互为婚姻,并且都是同父母姐妹与同一男性婚配。但是,当我们把日本古代的这种婚姻规制与同时代日本风行的同父“异母兄妹婚”规制结合起来,再与上述中国古代齐、鲁两国以“同姓不婚”为前提的“姐妹型一夫多妻婚”规制进行比较,其间的差异则为质的差异了。

二 “异母兄妹婚”

日本古代在实行“姐妹型一夫多妻婚”的同时,“异母兄妹婚”也十分流行。例如:大江王(景行皇子)和银王、仁德天皇和八田若郎女(皇后)、仁德天皇和宇迟之若郎女、根鸟命(应神皇子)和淡路御原皇女(应神皇女)(《古事记》为阿贝知三腹郎女)、速总别命和女鸟王、履中天皇和幡梭皇女、鹿寸和饱田女(非皇族)、敏达天皇和丰御炊屋比卖命(推古天皇)、用明天皇和间人穴太部王、忍坂日子人太子和樱井玄王等等,都为“异母兄妹婚”。(注:参见:《古事记》、《日本书纪》。)与众多的“异母兄妹婚”相反,“同母兄妹婚”却极少见。再加上允恭天皇的太子木梨轻皇子与同母妹轻大娘皇女私通,轻大娘皇女遭流放伊予国严惩,于是,有的学者认为日本古代存在“同母兄妹婚”的禁忌。并且以此为由,认为这种婚姻形态为“母系族外婚”。(注:洞富雄:《日本母权制社会的形成》。)

关于木梨轻皇子和轻大娘皇女私通受罚之事,文献中有下述记载:

“二十四年夏六月,御膳羹汁,凝以作冰。天皇异之,卜其所由。卜者曰,有内乱。盖亲亲相奸乎。时有人曰,木梨轻太子,奸同母妹轻大娘皇女。因以,推问焉。辞既实也,太子是为储君,不得加刑。则移大娘皇女于伊予”。(注:《日本书纪》(上)第十三卷允恭天皇,《日本古典文学大系》,岩波书店1967年版,第449页。)

笔者认为这仅仅说明日本古代只存在同父同母兄妹婚的禁忌。至于异父同母兄妹婚十分少见的原因,并不在于日本古代有“同母兄妹婚”的禁忌。从文化人类学的观点看,在一夫多妻婚制下,子女随母在同一个家庭里长大,而在同一家庭中成长的异性一般是不会产生性冲动的。八世纪藤原氏的多比能和诸兄的婚姻就是最好的说明。橘三千代与美努王生子诸兄后,又与不比等生下多比能。诸兄和多比能虽为同母兄妹,但自幼不在同一个家庭中长大,他们的婚姻即为“同母兄妹婚”,(注:参见:《续日本纪》天平八年十一月丙戍条和《尊卑分脉》卷一。)而史籍中却没有对他们婚姻惩罚的记载。

至于“异母兄妹婚”十分流行,是由于同父异母兄妹从小随母不在同一个家庭中长大,他们之间虽为同父血缘关系,但其婚姻却成为自然,为当时的社会所接受,并成为一种婚姻习俗。由此可见,日本古代社会除了同父同母兄妹婚的禁忌外,无论是同父异母,还是异父同母的兄妹间的婚姻都是被允许的。只是上述的原因,同母兄妹婚极少见,而异母兄妹婚十分普遍而已。

关于“异母兄妹婚”,如果我们把它和“姐妹型一夫多妻婚”结合起来讨论,其性质就更清楚了。

为了讨论上的方便,我们仍以应神天皇的婚姻为例,据史籍将其婚姻关系上溯、下延,我们可以看到,一方面应神天皇与妻高城入姬、仲姬、弟姬三姐妹的父亲品陀真若王同为景行天皇的异母子孙。于是对应神天皇的儿女来说,父和母的父为同血缘。另方面,又由于同父异母婚不受禁忌,应神天皇的儿女根鸟命和淡路御原皇女的婚姻被认可,即为同父“异母兄妹婚”。由于婚姻双方不仅同父,其母亲又为同父母姐妹,对上述婚姻当事者的下一世代来说,其父母都为同血缘。这种婚姻形态无论是从其父、还是从其母看都不是族外婚。因此,上述日本学者的“母系族外婚”是不成立的。

(三)

如上所述,中国古代也存在“姐妹型一夫多妻婚”,但是由于与“姐妹型一夫多妻婚”的同时又实行“同姓不婚”。所谓“同姓”,即同一父系宗族的子子孙孙无论男女都冠以同一“姓”,以此作为同一父系宗族的外在标志。由于实行“同姓不婚”,鲁庄公虽然与齐国公族的两姐妹叔姜、哀姜结为夫妻,但在父系制社会里,他们的子女同为鲁庄公宗族的成员,相互间是不能成婚的。同样,我们再把齐、鲁国两上述婚姻关系上溯、下延,我们可以看到鲁国从桓公至成公一连六世代都与齐国女子婚配:鲁桓公娶齐僖公之女文姜为妻、鲁桓公之子庄公同与齐桓公之女哀姜、叔姜结为夫妻、鲁庄公同之子僖公申娶齐桓公之女声姜为妻、鲁僖公申之子文公兴与齐孝公昭之女出姜成婚、鲁文公兴之子宣公倭与齐惠公元之女婚配、鲁宣公倭之子成公黑肱又与齐之女齐姜婚配。其中也有鲁国的女子昭叔姬与齐国的男子昭公藩结为夫妻的,(注:参见:《左传》桓公十八年、闵公二年、僖公八年、文公四年、文公十八年、宣公元年、成公十四年和《史记》齐世家。)但这些婚姻都为异性婚,即都是与父系宗族以外的人为婚配对象的。这种婚姻形态,在文化人类学中被称为交表异世代婚,婚姻双方为同世代时为交表婚。

所谓交表婚(cross cousin marriage),即交叉表兄妹婚,指的是己身(ego)与父方姐妹的子女或母方兄弟的子女即姑、舅表兄弟姐妹间的婚姻,异世代时即为交表异世代婚。尽管这种婚姻关系从生物学的角度看,也属近亲婚,但由于姑与父异性、舅与母异性,他们和他们的子女无论是在父系制或母系制社会中都不属己身宗族集团的成员。因而,这种婚姻形态被称为族外婚(cxogamy)。在单系出自(注:当始祖的血缘由父或母中的一方继承和传递并强调血缘传递关系的秩序,即为单系出自。)即无论是在父系出自,还是在母系出自社会中都是被允许的。因而齐、鲁两国尽管六世代累世婚,但大都是与母方兄弟子女间的婚姻,即母方交表兄妹婚或交表异世代婚。其中,昭叔姬与昭公藩的婚姻也同样是与母方兄弟间的婚姻,也属交表婚范畴。这种婚姻形态在中国古代不限于齐、鲁,《左传》中记载的郑国大夫祭仲之女雍姬与雍纠的婚姻为姑表即父方交表兄妹婚,也就是说雍姬是雍纠姑家之女。(注:《左传》桓公十五年。)这些婚例都属于族外婚。

与交表婚相对的是平表婚。所谓平表婚(parallelcousin marriage),即平行表兄妹婚,指的是与父方兄弟和母方姐妹的子女间的婚姻,异世代时为平行异世代婚。由于父方的兄弟与父同性别,母方的姐妹与母同性别,他们和他们的子女都被视为自己同族的成员,在许多民族中这种婚姻是被禁止的。由于父的兄弟和母的姐妹的子女都被视为己身同血族的成员,所以在同时禁止父方和母方平表婚的社会里,社会的血缘亲属关系不仅分为父、母两系统,而且父、母两系统都可以分别为宗族。也就是说,在血缘成员权的继承和传递上,父系和母系处于同等地位都可以被认可。这种状况在文化人类学中称为双系出自或二重出自(bilinearfiliation)。可见双系出自或二重出自不仅都是以单系出自为前提的,而且同时是与禁止平表婚形态相互对应的。

但是在实行单一出自,即社会血缘集团成员权由父(或母)单系继承和传递的社会,例如在中国典型的父系制社会里,只有父方兄弟的子女才被视为同一宗族集团的成员,才能与己身冠以同姓。而母方的姐妹及其子女与母的兄弟和父的姐妹的子女一样为表兄弟姐妹,都属姻族的成员,为姻亲,冠以异性。因此在中国,与母方姐妹及其子女间的婚姻虽然也属平表婚(母方平表婚)范畴,但却和前述的交表兄弟姐妹间的婚姻一样同属于族外婚范畴。可见所谓“族内婚”、“族外婚”是以宗族或以出自集团的构成为界限的。

与中国古代“同姓不婚”相反,日本古代在实行同样的“姐妹型一夫一妻婚”的同时,却又风行“异母兄妹婚”。从上述分析看,尽管实行“异母兄妹婚”,但是其婚姻当事者的母亲又是同父母姐妹。从血统上看,婚姻当事者既为同父又为同母“系”血统的兄妹,对其下一代子孙来说,父和母双方的血缘关系混为一体,无法形成一个血缘“系统”,宗亲即姻亲、姻亲即宗亲,宗族、姻族无从区分。这种婚姻既不是平表兄妹婚,也不是交表兄妹婚,无论从其父还是从其母看,都属于文化人类学中的族内婚。这是由于父方、母方亲属间无限制的、普遍的婚姻造成了祖先血统在无差别的亲属间扩散,而不能形成有血缘“系统”的集团,因而这种社会的血缘集团结构被称为无差别出自或共系出自结构。(注:“无差别出自”(indifferent filiation)、“共系”(cognatic)是与“单系出自”和“双系出自”相对的出相概念。)这就是日本古代“姐妹型一夫多妻婚”与同时实行“异母兄妹婚”的结果。

如本文所举中国古代齐、鲁间的婚姻,从生物学角度看,也是近亲婚。但是“同姓不婚”使这种累世代的、包括“姐妹型一夫多妻”的近亲婚,被限制在父系宗族集团以外。它的重要意义就在于,这种父系宗族外婚规制使血缘亲属成员分为宗族和姻族、父系和母系两个不同的血缘系统。正是在这个意义上,日本有名的文化人类学家中根千枝把“族外婚”视为“与父系制、母系制连动的重要的婚姻规制”。(注:参照中根千枝:《社会人类学——亚细亚诸社会的考察》,东京大学出版会1987年版,第81页。)

通过对中国父系单系出自社会里“同姓不婚”的分析,以及虽为平表婚的与母方姐妹及其子女的婚姻被认可的讨论,我们可以看到族外婚、族内婚是以出自集团为界限的。由此也就剺清了出自集团与通婚圈的关系。

【专 题 号】K5

【复印期号】1998年11期

【原文出处】《世界历史》(京)1998年04期第80~87页

【作者简介】官文娜,现在日本留学访问。

(一)

所谓“近亲婚”是指相近血缘关系者或肉亲关系者间的婚姻,在生物学上被称为血缘婚姻。这种婚姻形态在《古事记》、《日本书纪》、《续日本纪》、《日本后纪》、《先代旧事本纪》中都有不少记载。在当时日本的统治者阶层即皇族、豪族中,这种婚例普遍存在,并且其血缘关系十分相近,直至同父异母或异父同母的兄弟姐妹互为夫妻。

这种婚姻形态也引起了日本学术界的广泛注意,有不少研究成果。如:洞富雄的《日本母权制社会的形成》第四章第二节的“近亲婚和母系族外婚”、小林茂文的《周边的古代史》第二章的“奸、殡、王位继承……古代王权和女性(二)”、大林太良的《“氏”和“家”》(注:这里的“氏”、“家”作者使用的是日语里的片假名,以区别于一般意义上的氏族和家、家族,因此笔者加了“”符号,以下亦同。)中的“天皇家的近亲婚”和收载在《风土和生活》一书中的“古代的婚姻”以及西野悠纪子的“律令制下的氏族和近亲婚”等等,在学术界都很有影响。

但是,由于论者的角度和研究的方法不同以及概念上的不准确,得出的结论不仅不一致,甚至完全相反。例如:上述洞富雄以日本古代存在“同父同母兄妹婚”的禁忌,而“异母兄妹婚”又普遍存在,“同母兄妹婚”又极少见为据,提倡“母系族外婚”;(注:洞富雄:《日本母权制社会的形成》(增订补正本)第四章第二节“近亲婚和母系族外婚”(“家族、婚姻”研究文献选集战后编汤泽雍彦监修),1991年版。)大林太良则以婚俗中存在与中国族外婚相似的婚俗,认为中国的“父系外婚制”也与其他中国古代文化一起曾进入日本古代统治阶层;(注:大林太良:《古代的婚姻》,载《风土和生活》(《古代的日本》(2),角川书店1972年版。)西野悠纪子又以天皇家“一族”的女性必须与同族内的男性婚配为由,强调天皇家和豪族内的“父系近亲婚”(注:西野悠纪子:《律令体制下的氏族和近亲婚》,载《日本女性史》第一卷,东京大学出版会1982年版。)等等。而且在他们的论述中都不否认日本古代社会存在过近亲婚。例如:大林太良在上述论文中指出:“与异母姐妹的婚姻是被公认的”,并且特别强调了天皇家的兄妹婚。西野悠纪子也在上述论文中指出“即使是同母异父的兄弟姐妹婚,尽管是少数,但也还是存在的。从这一点看,在当时的社会里,对同父同母的兄弟姐妹婚有禁忌以外,不论父系、母系间的婚姻是自由的”。

不仅如此,他们的结论还带来了古代社会“氏”集团血缘结构讨论上的混乱。例如进入七、八十年代以来,以吉田孝、义江明子、明石一纪等为代表,在讨论“氏”集团血缘结构提出日本古代社会为“双系制”(注:“双系制”也称“双系出自”(bilinear filiation),与以下注④的“出自”属同一类文化人类学中的概念。文化人类学中,把在祖先血缘的传递上,父系、母系亲属集团具有同等的权利和地位的社会,称为“双系制”社会或“双系出自”社会。只是在有的双系制的社会里,男性子孙传递父方祖先的血统、女性子孙传递母方祖先血统;而在有的双系制社会中,则根据社会生活的不同侧面,如土地、财产属父系,墓地、祭祀方面属于母系。这种状况下,个人同时具有父系、母系两个血缘集团成员的权利。所以有的人类学家也把它称为二重并存出自,等等。)社会时,虽各抒己见,但在“氏”集团八世纪末、九世纪以后转为“父系制”出自(注:这里的“出自”一词为英语descent的日语译语。descent是由拉丁语descendere演变而来。在拉丁语系中,它是用来表示物体由高处向低处下降。19世纪以摩尔根为代表的社会进化论者最初把它用来解释人类社会产生的原理。即用它来表示一定的婚姻形态下,被认可的、由一定始祖为顶点的血缘的系统沿继关系。对此,我国学术界目前尚无统一的译名。香港中文大学出版社1980年出版的《中译人类学词汇》(谢剑主编)和国内由上海辞书出版社1991年出版的《人类学词典》(吴泽霖总撰)中都将此译为“继嗣”。但是,上海华东师范大学中国史学研究所的谢维扬先生认为:“继嗣”一词在中文里含有“继承人”的意思,而继承人所继承的正是财产与公职或头衔,(中略)descent这个概念并不着意于继承行为,而主要表明人们在血缘上的一种世代联系”。因此他将此译为“世系”(参见《周代家庭形态》,中国社会科学出版社1990年版,第44页注)集团这一结论上几乎是一致的。(注:参见吉田孝:《律令制和村落》,载《日本历史》(岩波讲座3),岩波书店1976年版;《“氏”和“家”》载《日本史入门》(新编),东京大学出版会1982年版;《律令国家和古代社会》,岩波书店1983年版;《古代社会的“氏”》载《社会的诸集团》(《日本社会史》第六卷),岩波书店1988年版。义江明子:《日本古代“氏”的结构》,吉川弘文馆1976年版。明石一纪:《日本古代的亲属结构》(关于书名,作者使用的是“亲族”,一般来说日语的“亲族”相当于“家族”,但由于日本社会不存在与中国家族结构类似的血缘集团,因此笔者使用了“亲属”一词,这样更能反映书中的原意),吉川弘文馆1991年版。)在讨论中,他们不同程度地引用了上述学者对古代婚姻研究的结论作为依据,如义江明子以西野悠纪子的“父系近亲婚”作为“氏”集团由“一系系谱和两属系谱”并存的血缘集团向“父系出自”集团转变的重要依据之一。(注:义江明子:《日本古代“氏”的结构》,第18页。)吉田孝也在讨论中引用了大林的“父系外婚制”。(注:吉田孝:《律令国家和古代社会》,第133页。)笔者认为,正是由于对日本古代近亲婚性质认识和对“出自”概念理解上的混乱,造成了对日本古代社会无论是母系、父系还是双系出自的结论都是不准确的、不科学的。

由此可见,问题并不在于日本古代社会是否存在近亲婚,而在于各种近亲婚形态的社会实质,即各种近亲婚形态在文化人类学、历史学上的意义。因此用文化人类学、历史学的方法对日本古代社会近亲婚的社会性质进行界定是十分必要的。只有这样,才不仅可以避免在讨论日本古代婚姻形态时引起的混乱和毫无结果的对立的争论,而且笔者认为这也是进一步讨论和研究日本古代“氏”集团、家庭血缘结构的前提和关键。因而本文不仅旨在讨论日本古代的婚姻规制,而且也将在中日两国血缘集团结构的比较中与日本学者商榷日本古代社会“氏”集团血缘结构及其性质,并试图论证日本学术界在这一讨论中存在的问题和由此导致错误结论的根源。在此基础上也试图论证日本史学界鬼头清明提出、但目前尚未解决的通婚圈与出自集团间的关系。(注:鬼头清明在1987年收入《现代的历史科学》(2)(大月书店)里的《家族和共同体》一文中,以文化人类学的理论为武器,批判了吉田、义江、明石的“双系制”论,但同时又提出:关于“通婚范围与出自集团间的关系还没得到解决,有待今后的研究”。)

(二)

从婚姻规制看,人类社会从群婚、对偶婚过渡到专偶婚的一夫一妻婚,大都经历过一个同属于专偶婚规制的一夫多妻婚阶段。(注:“专偶婚”是相对对偶婚这一不稳定的个体婚形态而言的稳定的个体婚形态,包括一妻多夫、一夫多妻、一夫一妻婚形态。参见谢维扬的《周代家庭形态》,中国社会科学出版社1990年版,第77页注。)本文将从日本古代“姐妹型一夫多妻婚”和“异母兄妹婚”入手,讨论日本古代近亲婚的实质。

所谓“姐妹型一夫多妻婚”,指的是同一个男性的几个妻子互为姐妹。这种婚姻形态在世界各民族的一夫多妻婚阶段都是常见的。例如在中国春秋时代,鲁国的诸侯庄公与齐国桓公的两个女儿哀姜和叔姜的婚姻,即为“姐妹型一夫多妻婚”。在日本《古事记》、《日本书纪》以及《续日本纪》、《日本后记》、《先代旧事本纪》等古代文献中,这种婚姻形式更是比比皆是。虽然从生物学的角度看,无论是上述中国古代齐、鲁间的婚姻,还是日本古籍中记载的这种婚例都属于近亲婚。但是,由于中国在实行“姐妹型一夫多妻婚”的同时,又实行“同姓不婚”,而日本古代与此同时“异母兄妹婚”又十分普遍,因而导致两国“姐妹型一夫多妻婚”具有截然不同的性质。

一 “姐妹型一夫多妻婚”

为了讨论上的方便,我们先将《古事记》和《日本书纪》中的“姐妹型一夫多妻婚”婚例按历代天皇的顺序整理列表如下:

到天武天皇为止的四十代天皇·皇子中“姐妹型一夫多妻婚”血缘关系表:

说明:根据《古事记》记载,樱井玄王和小治田王是同父同母姐妹。《日本书纪》记载的樱井弓张皇女与小恳田皇女是同父同母姐妹。但《古事记》记载敏达皇子是与樱井玄王婚配,而《日本书纪》记载的敏达皇子是与小恳田皇女为夫妻。

从表中我们可以看到《古事记》和《日本书纪》中共记载的四十代天皇中,“姐妹型一夫多妻婚”近二十例。另外与之同质异型,即妹嫁给姐的儿子、被称为“姨、甥型的异世代婚”还有以下七例:玉依毗卖与姐的儿子鹈茸草茸不命、袁祁都比卖与姐的儿子日子坐王(即开化天皇之子)、弟比卖与姐的儿子若沼毛二俣王(即应神天皇之子)、田目皇女与姐的儿子舒明天皇、元明天皇(女)与姐的儿子草壁皇子(天武天皇之子)、山边皇女与姐的儿子大津皇子(天武天皇之子)、石寸名与姐的儿子用明天皇的婚姻都为“姨、甥型的异世代婚”。

以上仅引自《古事记》和《日本书纪》,其他的史籍如《先代旧事本纪》卷五、“天孙本纪”中记载的金田屋野姬命也是与姐的儿子品陀真若王成婚的。

日本学者认为,妹因年龄之故,不能与姐同夫而与其子结合,因而“姨、甥型的异世代婚”也应列入“姐妹型一夫多妻婚”形态中。(注:饭田优子:《姐妹型一夫多妻婚》,载《现代的精神》一○四号,至文堂1976年版。)

从诸多的“姐妹型一夫多妻婚”中,引起我们特别注意的是,其中数例姐妹既同父又同母。仅以皇族为例,同父同母姐妹有明确史料记载,以及从《古事记》、《日本书纪》所记载的前后文及人名和从其他史料上可以断定为同父同母姐妹的有十三例。这是日本古代“姐妹型一夫多妻婚”的一个重要特征。如果以应神天皇与品陀真若王的三个女儿的婚姻为例,我们可以看到应神天皇的三个妻子:高城入姬、仲姬、弟姬即为同父同母姐妹,其父为品陀真若王,其母为金田屋野姬命。(注:《先代旧事本纪》卷五、“天孙本纪”和《古事记》、《日本书纪》应神天皇篇,这里三姐妹的名字是引自《日本书纪》、《古事记》和“天孙本纪”三姐妹的名字相应为:高木之日卖命、中日卖命、弟日卖命。以下亦同。)

其实,历史上一个血缘集团与另一个血缘集团互为婚姻,即A族的男子与B族的女子结为夫妻,B族的男子又与A族的女子成婚,加上实行一夫多妻婚,一个男性的几个妻子互为同母姐妹也并不奇怪,而且这本来应该是一夫多妻婚阶段族外婚的特征之一。以前文提到的中国春秋时代齐、鲁间婚姻为例,鲁国的庄公同的两个妻子哀姜、叔姜即同为齐国桓公小白的女儿。(注:参见:《左传》闵公二年、《史记》齐世家。)

如果仅就齐、鲁间上述婚例和应神天皇和品陀真若王与金田屋野姬命的三个女儿的婚姻来看,它们是同质的,即一族男性与另一族女性互为婚姻,并且都是同父母姐妹与同一男性婚配。但是,当我们把日本古代的这种婚姻规制与同时代日本风行的同父“异母兄妹婚”规制结合起来,再与上述中国古代齐、鲁两国以“同姓不婚”为前提的“姐妹型一夫多妻婚”规制进行比较,其间的差异则为质的差异了。

二 “异母兄妹婚”

日本古代在实行“姐妹型一夫多妻婚”的同时,“异母兄妹婚”也十分流行。例如:大江王(景行皇子)和银王、仁德天皇和八田若郎女(皇后)、仁德天皇和宇迟之若郎女、根鸟命(应神皇子)和淡路御原皇女(应神皇女)(《古事记》为阿贝知三腹郎女)、速总别命和女鸟王、履中天皇和幡梭皇女、鹿寸和饱田女(非皇族)、敏达天皇和丰御炊屋比卖命(推古天皇)、用明天皇和间人穴太部王、忍坂日子人太子和樱井玄王等等,都为“异母兄妹婚”。(注:参见:《古事记》、《日本书纪》。)与众多的“异母兄妹婚”相反,“同母兄妹婚”却极少见。再加上允恭天皇的太子木梨轻皇子与同母妹轻大娘皇女私通,轻大娘皇女遭流放伊予国严惩,于是,有的学者认为日本古代存在“同母兄妹婚”的禁忌。并且以此为由,认为这种婚姻形态为“母系族外婚”。(注:洞富雄:《日本母权制社会的形成》。)

关于木梨轻皇子和轻大娘皇女私通受罚之事,文献中有下述记载:

“二十四年夏六月,御膳羹汁,凝以作冰。天皇异之,卜其所由。卜者曰,有内乱。盖亲亲相奸乎。时有人曰,木梨轻太子,奸同母妹轻大娘皇女。因以,推问焉。辞既实也,太子是为储君,不得加刑。则移大娘皇女于伊予”。(注:《日本书纪》(上)第十三卷允恭天皇,《日本古典文学大系》,岩波书店1967年版,第449页。)

笔者认为这仅仅说明日本古代只存在同父同母兄妹婚的禁忌。至于异父同母兄妹婚十分少见的原因,并不在于日本古代有“同母兄妹婚”的禁忌。从文化人类学的观点看,在一夫多妻婚制下,子女随母在同一个家庭里长大,而在同一家庭中成长的异性一般是不会产生性冲动的。八世纪藤原氏的多比能和诸兄的婚姻就是最好的说明。橘三千代与美努王生子诸兄后,又与不比等生下多比能。诸兄和多比能虽为同母兄妹,但自幼不在同一个家庭中长大,他们的婚姻即为“同母兄妹婚”,(注:参见:《续日本纪》天平八年十一月丙戍条和《尊卑分脉》卷一。)而史籍中却没有对他们婚姻惩罚的记载。

至于“异母兄妹婚”十分流行,是由于同父异母兄妹从小随母不在同一个家庭中长大,他们之间虽为同父血缘关系,但其婚姻却成为自然,为当时的社会所接受,并成为一种婚姻习俗。由此可见,日本古代社会除了同父同母兄妹婚的禁忌外,无论是同父异母,还是异父同母的兄妹间的婚姻都是被允许的。只是上述的原因,同母兄妹婚极少见,而异母兄妹婚十分普遍而已。

关于“异母兄妹婚”,如果我们把它和“姐妹型一夫多妻婚”结合起来讨论,其性质就更清楚了。

为了讨论上的方便,我们仍以应神天皇的婚姻为例,据史籍将其婚姻关系上溯、下延,我们可以看到,一方面应神天皇与妻高城入姬、仲姬、弟姬三姐妹的父亲品陀真若王同为景行天皇的异母子孙。于是对应神天皇的儿女来说,父和母的父为同血缘。另方面,又由于同父异母婚不受禁忌,应神天皇的儿女根鸟命和淡路御原皇女的婚姻被认可,即为同父“异母兄妹婚”。由于婚姻双方不仅同父,其母亲又为同父母姐妹,对上述婚姻当事者的下一世代来说,其父母都为同血缘。这种婚姻形态无论是从其父、还是从其母看都不是族外婚。因此,上述日本学者的“母系族外婚”是不成立的。

(三)

如上所述,中国古代也存在“姐妹型一夫多妻婚”,但是由于与“姐妹型一夫多妻婚”的同时又实行“同姓不婚”。所谓“同姓”,即同一父系宗族的子子孙孙无论男女都冠以同一“姓”,以此作为同一父系宗族的外在标志。由于实行“同姓不婚”,鲁庄公虽然与齐国公族的两姐妹叔姜、哀姜结为夫妻,但在父系制社会里,他们的子女同为鲁庄公宗族的成员,相互间是不能成婚的。同样,我们再把齐、鲁国两上述婚姻关系上溯、下延,我们可以看到鲁国从桓公至成公一连六世代都与齐国女子婚配:鲁桓公娶齐僖公之女文姜为妻、鲁桓公之子庄公同与齐桓公之女哀姜、叔姜结为夫妻、鲁庄公同之子僖公申娶齐桓公之女声姜为妻、鲁僖公申之子文公兴与齐孝公昭之女出姜成婚、鲁文公兴之子宣公倭与齐惠公元之女婚配、鲁宣公倭之子成公黑肱又与齐之女齐姜婚配。其中也有鲁国的女子昭叔姬与齐国的男子昭公藩结为夫妻的,(注:参见:《左传》桓公十八年、闵公二年、僖公八年、文公四年、文公十八年、宣公元年、成公十四年和《史记》齐世家。)但这些婚姻都为异性婚,即都是与父系宗族以外的人为婚配对象的。这种婚姻形态,在文化人类学中被称为交表异世代婚,婚姻双方为同世代时为交表婚。

所谓交表婚(cross cousin marriage),即交叉表兄妹婚,指的是己身(ego)与父方姐妹的子女或母方兄弟的子女即姑、舅表兄弟姐妹间的婚姻,异世代时即为交表异世代婚。尽管这种婚姻关系从生物学的角度看,也属近亲婚,但由于姑与父异性、舅与母异性,他们和他们的子女无论是在父系制或母系制社会中都不属己身宗族集团的成员。因而,这种婚姻形态被称为族外婚(cxogamy)。在单系出自(注:当始祖的血缘由父或母中的一方继承和传递并强调血缘传递关系的秩序,即为单系出自。)即无论是在父系出自,还是在母系出自社会中都是被允许的。因而齐、鲁两国尽管六世代累世婚,但大都是与母方兄弟子女间的婚姻,即母方交表兄妹婚或交表异世代婚。其中,昭叔姬与昭公藩的婚姻也同样是与母方兄弟间的婚姻,也属交表婚范畴。这种婚姻形态在中国古代不限于齐、鲁,《左传》中记载的郑国大夫祭仲之女雍姬与雍纠的婚姻为姑表即父方交表兄妹婚,也就是说雍姬是雍纠姑家之女。(注:《左传》桓公十五年。)这些婚例都属于族外婚。

与交表婚相对的是平表婚。所谓平表婚(parallelcousin marriage),即平行表兄妹婚,指的是与父方兄弟和母方姐妹的子女间的婚姻,异世代时为平行异世代婚。由于父方的兄弟与父同性别,母方的姐妹与母同性别,他们和他们的子女都被视为自己同族的成员,在许多民族中这种婚姻是被禁止的。由于父的兄弟和母的姐妹的子女都被视为己身同血族的成员,所以在同时禁止父方和母方平表婚的社会里,社会的血缘亲属关系不仅分为父、母两系统,而且父、母两系统都可以分别为宗族。也就是说,在血缘成员权的继承和传递上,父系和母系处于同等地位都可以被认可。这种状况在文化人类学中称为双系出自或二重出自(bilinearfiliation)。可见双系出自或二重出自不仅都是以单系出自为前提的,而且同时是与禁止平表婚形态相互对应的。

但是在实行单一出自,即社会血缘集团成员权由父(或母)单系继承和传递的社会,例如在中国典型的父系制社会里,只有父方兄弟的子女才被视为同一宗族集团的成员,才能与己身冠以同姓。而母方的姐妹及其子女与母的兄弟和父的姐妹的子女一样为表兄弟姐妹,都属姻族的成员,为姻亲,冠以异性。因此在中国,与母方姐妹及其子女间的婚姻虽然也属平表婚(母方平表婚)范畴,但却和前述的交表兄弟姐妹间的婚姻一样同属于族外婚范畴。可见所谓“族内婚”、“族外婚”是以宗族或以出自集团的构成为界限的。

与中国古代“同姓不婚”相反,日本古代在实行同样的“姐妹型一夫一妻婚”的同时,却又风行“异母兄妹婚”。从上述分析看,尽管实行“异母兄妹婚”,但是其婚姻当事者的母亲又是同父母姐妹。从血统上看,婚姻当事者既为同父又为同母“系”血统的兄妹,对其下一代子孙来说,父和母双方的血缘关系混为一体,无法形成一个血缘“系统”,宗亲即姻亲、姻亲即宗亲,宗族、姻族无从区分。这种婚姻既不是平表兄妹婚,也不是交表兄妹婚,无论从其父还是从其母看,都属于文化人类学中的族内婚。这是由于父方、母方亲属间无限制的、普遍的婚姻造成了祖先血统在无差别的亲属间扩散,而不能形成有血缘“系统”的集团,因而这种社会的血缘集团结构被称为无差别出自或共系出自结构。(注:“无差别出自”(indifferent filiation)、“共系”(cognatic)是与“单系出自”和“双系出自”相对的出相概念。)这就是日本古代“姐妹型一夫多妻婚”与同时实行“异母兄妹婚”的结果。

如本文所举中国古代齐、鲁间的婚姻,从生物学角度看,也是近亲婚。但是“同姓不婚”使这种累世代的、包括“姐妹型一夫多妻”的近亲婚,被限制在父系宗族集团以外。它的重要意义就在于,这种父系宗族外婚规制使血缘亲属成员分为宗族和姻族、父系和母系两个不同的血缘系统。正是在这个意义上,日本有名的文化人类学家中根千枝把“族外婚”视为“与父系制、母系制连动的重要的婚姻规制”。(注:参照中根千枝:《社会人类学——亚细亚诸社会的考察》,东京大学出版会1987年版,第81页。)

通过对中国父系单系出自社会里“同姓不婚”的分析,以及虽为平表婚的与母方姐妹及其子女的婚姻被认可的讨论,我们可以看到族外婚、族内婚是以出自集团为界限的。由此也就剺清了出自集团与通婚圈的关系。