| 明清史 |

中西封建行会的一些差异

顾銮斋

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1997年07期

【原文出处】《东方论坛》(青岛)1997年01期第28-35页

中西封建社会手工业生产中都存在行会组织,但由于历史条件不同,中西行会之间存在差异。研究这些差异,不仅有助于深入探讨中西封建社会的各自特征,而且有助于认识封建社会发展的共同规律。中西封建行会的差异表现在许多方面,这里仅就其主要方面作些分析。

1

中西封建行会在对待外来者的加入问题上表现了截然不同的态度,中国封建行会具有接纳性特点,西欧封建行会具有排外性特征。这些不同特性的形成与中西封建城市不同的对外政策有密切关系。

中国封建城市的大门对外始终是敞开的,这一方面表现为中国历朝政府常常将数以万计的人口特别是工匠迁入首都以及其它较大城市;一方面表现为乡村人口几无间断的自发的迁入。对此,已有学者作过系统的考察[(1)],这里无须论列。只是需要指出,中国城市大门的对外洞开现象必须与中国独特的中央集权专制政体联系起来理解。中国在两千余年的封建史上基本上是一个闭锁的专制帝国,虽不排除对外曾有短暂的开放与交流,但基于半封闭大陆性地理环境所形成的比较完备的“隔绝机制”[(2)],基本上维持闭锁状态。然而这个闭锁的帝国决不是若干闭锁区域的简单相加或组合,恰恰相反,专制政体在对外实施封闭的同时,却勒令帝国内部的各政治单位对外实施开放,因为只有这样,帝国的各种政令才能得到贯彻执行,专制的特性才能够得到充分体现。

西欧不同,城市在其建立初期曾有短暂的自由定居阶段。但当定居发展到一定规模,特别是在城市获得一定程度的自由自治,成为一个居民共同体的时候,城市便很快转向“封闭”或“排他”[(3)]。威尼斯市议会自1297年起便不再接纳新成员,而在此之前,它已确立了完全和部分的两种市民权。后者的申请条件之一是在威尼斯住满15年,而前者则需20年[(4)]。16世纪的马赛也有类似规定,市民资格的获得必须满足以下条件:“住满15年,拥有不动产,娶本地女子为妻。”[(5)]而不符合这些条件者占居民的大多数,都被视为非马赛公民。正因为如此,皮雷纳指出:“城市小心翼翼地将自己在城内享有的自由给自己保留着。周围的农民对它来说似乎丝毫不是同乡。它只想到剥削他们以图利。它竭尽全力地防止农民从事由它垄断的工业生产……”[(6)]

西欧封建城市的封闭或排他性也必须与西欧独特的封建结构结合起来思考。在查理帝国分裂之后和民族国家形成之前,各国国王既不能一统天下,也不能建立君主专制政体,公权衰微,私权林立,形成了迥异中国的封建结构。便是英国,虽因王权强大而有别于大陆,封建主也时时表现出独立的倾向。在这种长期割据的恶劣环境里,城市必须找到适合自己存在的方式,而基于特定的历史条件,这种方式只能仿照封建主去做,即把自己的领地变成封建国家的独立单位。而一旦获得了自由自治,城市都会成为一个统一的利益集团,又基于交换有限、市场狭窄、消费低下等自然经济的特性,任何外来者的加入都意味着对集团成员切身利益的分享。外来者越多,他们所享有的份额就越小。正是基于此,西欧封建城市在建立后不久便将其大门关闭从而形成了一个封闭的社会。

城市是全城市民的共同体,而行会是工商业各行成员的共同体,二者的关系犹如母体与婴孩,婴孩出世后必然遗传有母体的特征,所以,中国封建行会表现出开放接纳性特点,而西欧则表现为封闭排他性特征。

中国封建行会的接纳性特点是指行会组织对外来同行业者的迁入没有或很少限制,甚至来者不拒。这首先表现在行规对于入行者的态度上。例如籍贯问题,在西欧是入行者能否入行的重要条件[(7)],但在中国,并不构成对外籍入行者的限制。不仅如此,许多行业甚至明文规定外地人与土著一视同仁。苏州梳妆业公所章程即规定入行者的加入费,外地与土著同等,都是“七折大钱二十两”[(8)]。既然行规对于外籍入行者没有限制,行会的接纳性便必然进一步表现为外乡人在城市工商诸行中逐渐形成势力,并可能在某些城市取得优势。隋唐两朝,作为工商业中心的城市即已初步形成“五方商贾,辐辏云集”的景象。唐代的两京,各各“招致商旅,珍奇山积”,各地商客、估客可以自由进出。广州、扬州甚至寄居着许多“贾胡”[(9)]。至明清,京都更是“万国梯航,鳞次毕集”,“市肆贸迁皆四远之货;奔走射利,皆五方之民”[(10)]。

外乡从业人员的不断增加一方面导致明清城市居民主客比例的巨大变化。在苏州,开业的工商诸行大多是外乡人。数以万计的踹匠都来自江宁所属各县,而踹匠的雇主又都是徽州布商。绸缎铺的主人大都是浙江人,蜡烛、煤炭的店主都是绍兴人,而纸行的老板则属浙南各县[(11)]。在杭州,“所有的木匠、木刻家、装饰家、细木工和药材商都来自宁波;茶商和布商、盐商以及客栈老板来自安徽;瓷器商来自江西;……”[(12)]。在天津卫,“土著居民,凋零殆尽,其比闾而居者,率多流寓之人”。在扬州,“新安贾最盛,关陕、山西、江西次之,土著什一而已。”在淮安,“水陆之街,四方辐辏,百工居肆,倍于土著”[(13)]。另据施坚雅所引资料,在明代,临清居民9/10为惠州商人;扬州主客之比为1∶20;杭州人口9/10来自外地[(14)]。另一方面引起了主客经济关系的变化。在许多重要的工商业城市,外籍工商人员控制了大部分有利可图的部门,并时时将土著开设的店铺挤垮而独擅其利[(15)]。这些都是西方城市不曾存在或虽有表现但很不显著的现象。

在行会接纳性的重要作用下而产生的人口流动可称为自然流动。人口的自然流动可以缓和甚至避免地区间的技术不均,促成良好的竞争环境,优化技术布局。竞争中的失败者或虽有较高技术却不适合特定地区的消费特点和经济发展需求的人们必须流转到那些技术薄弱、经济落后或能够发挥自己技术特长的城市,这本身即是技术的流布。流布的结果,必然促成技术布局的优化。而所谓工业近代化,其内涵之一,即指这种技术传播和布局的合理化。单从这种意义上讲,中国封建行会的存在非但不会阻碍中国工业近代化的实现,恰恰为它的实现创造着条件。

与中国不同,西方封建行会不仅排斥外地人,而且排斥本地人入会,这在行会规章中有突出的表现。13世纪巴黎羊毛织工行会章程规定:“如果没有从国王(处)购得手工业执照,任何人不得在巴黎做羊毛织工。”“如果自己没有从事手工业的本领,如果又不是匠师的儿子,任何羊毛织工及任何其他人,在巴黎地方的界限内,不得拥有作坊。”[(16)]有的行会章程歧视农奴,禁止其入会,有的固定会员人数[(17)],拒绝任何人加入,有的则规定学徒的籍贯必须是本地人[(18)]。随着时间的推移,行会的排他性日益严重,14世纪以后,行会对外几乎将大门完全关闭了,史学界通常称之为“关门主义”。这时会员资格被限制在匠师亲属范围内,不仅行会之外的熟练工人不得入会,即使行会之内与匠师没有血缘关系的帮工、学徒也被堵塞了晋升的道路。成为永久的帮工、永久的学徒。刘启戈先生列举了这一时期行会阻止外来者入会和帮工晋升的一些做法,其中几种很说明问题:提高入会费用,使普通帮工无力缴纳;提高“匠师作”成本(资产标准),使入会者无力负担;审查入会者三代祖先是否为本城居民或自由人;规定所收学徒将来不能成为独立店主[(19)]。商人公会章程也表达了类似的精神,甚至规定对那些已经入会但不合条件者予以开除。英国“林城圣三一基尔特常例与习惯”第五款规定:“如因长老及众会员不知实情,已被接纳入会者,则一经查明并合法证实后,此人即应丧失基尔特会籍。”[(20)]

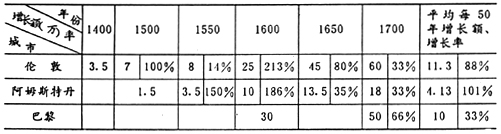

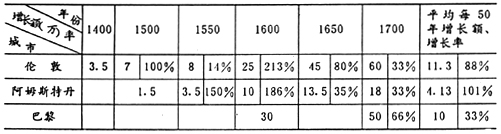

行会的排外性必然限制人口的自然流动,这在城市之间,尤其在城乡之间,表现十分显著。西欧在14世纪以前很少有超过5万人口的城市;15世纪以前则极少有达到10万人口的城市[(21)]。造成这一现象的原因当然是多方面的,而行会的排他性无疑是其中一个重要的方面。前文说城市关闭大门并非指禁止农民进城办事。农民可以进城,甚至可以长期居住,但行会的排外性使他们难以谋生,所以大多数又不得不重新回到乡下[(22)]。正因为如此,在英国政府工商业政策召唤下来到英国的佛兰德尔纺织工匠不得不定居在西部广大的农村地区,或虽居城市必须受到国王的特别保护[(23)]。也正因为如此,13世纪末14世纪初农村出现“人口过剩”时,城市人口较前并未显著增长。如果说15世纪以前因人口统计资料缺乏,行会的排他性对人口自然流动的阻碍作用还看得不够清楚,那么,15世纪特别是16世纪以后城市人口的快速增长则可从反面证明我们的论点。这里选择伦敦、阿姆斯特丹和巴黎几个城市作为分析对象[(24)]:

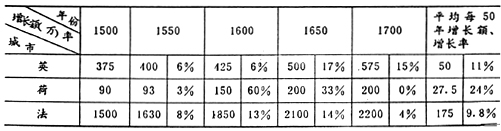

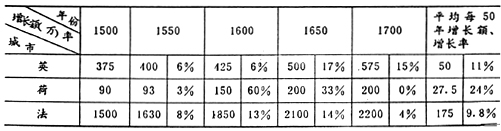

从表中可以看到,伦敦自1400年以来,人口平均以每50年11.3万的速度增长,增长率为88%;阿姆斯特丹自1500年以来以4万多的速度增长,增长率为101%;巴黎因资料缺乏,只能从1600年算起,增长额为10万以上,增长率为33%。那么,英、荷、法城乡人口总增长情况如何呢[(25)]?

由以上两表比较可见,伦敦每50年的平均增长率是英国决增长率的8倍;阿姆斯特丹是荷兰的4.1倍,而巴黎则是法国的3.3倍,这些城市何以出现如此高的人口增长速度?原因同样是多方面的,其中行会的解体肯定起了重要作用。行会的解体不仅意味着行会的排他性消失,禁律洞开,而且使行会作为生产、贸易的组织本身开始广揽人才、扩大生产规模、向手工工场转化。此前,行会章程一般规定一个师傅招收一名帮工和一名学徒,但现在不同了。16世纪中叶,伦敦一般匠师可拥有4名帮工,同时招收2、3名学徒和2、3名仆人[(26)]。诺威奇、约克和考文垂分别于1496、1519和1524年规定,工匠可以无限量招收学徒[(27)]。考文垂1550年招收学徒仅34人,而在1640—1649年间招收的学徒激增为188名。再看16世纪的伦敦,街头挤满了失地农民、寻找工作的帮工、学徒和手工业者。而就构成成份而言,这时的“伦敦居民……是由英国各地居民组成的”[(28)]。而这些外地人已经或正在为这里日益发展的工商业所吸收。

但这一时期西欧城市的人口变化并不都象伦敦、阿姆斯特丹和巴黎一样,有些城市出现了停滞甚至下降趋势,例如英国的约克、考文垂和莱斯特[(29)]。这些现象是否与我们的论点相矛盾呢?回答是否定的。那些手艺人和小商人所以能够和敢于离开自己世代居住的城市是因为可以找到更好的生活生产条件,这恰恰是行会解体的结果,它一方面使匠师们摆脱了故乡行会的种种羁绊;另一方面又为他们客居他乡创造了条件。

我们并不否认西欧在15世纪以前也存在中国那样农民自然入城导致城市人口增长的现象,但肯定地说,这没有中国突出。可以认为,中国因行会的接纳性特点,乡下人入城导致城市人口呈持续加快增长状态,而西方则因行会的排外性而长期不绝如缕。大体说来,在城市兴起之初,城市人口有过短暂的快速增长,但旋陷入长期缓慢甚至有时无别于停滞的状态。迨至中世纪晚期,由于生产方式的变革,行会组织已显过时,人口复现迅速增长甚至激增之势。

西欧封建行会的排外性所带来的不良影响是十分显著的,它阻碍了人口的自然流动,限制了技术的传播交流,影响了技术分布的合理趋向。人口难于流动就难于形成竞争环境,而缺乏竞争便不会有真正的技术流布。所以与中国不同,西欧中世纪的技术多半是较小范围内的土生土长,而土生土长的技术在缺乏外部竞争的条件下很容易造成垄断,这又必然进一步限制技术流布,影响技术布局的优化。这样说并非否认西欧也存在技术交流。但如果有比较合理的竞争和比较合理的技术布局,西欧工业革命的晨钟或许鸣响得更早些。

2

通观中西行会史,竞争是中国行会的基本特征,均平是西欧行会的主要特点。中国封建行会自隋唐以迄元明,对于会员的经营、逐利总体上采取放任态度,行会会员之间存在激烈竞争。至清代,随着商品经济的进一步发展,才出现比较明显的限制性规章,但即使如此,竞争在经济活动中仍很激烈。西方封建行会自始便限制竞争,防止分化,会员之间大致上处于均衡状态。

在中国,行会形成之前工商业者之间的竞争是构成行会内部竞争和接纳性特征的基础。中国封建行会形成于唐宋之际,此时,封建城市已有千余年的发展,由于工商业者没有形成相关组织对工商业活动进行干预,竞争一直存在而且不断发展,这就必然导致工商业者的分化。正是这些贫富悬殊的同行集中在一起,组成了行会。因此可以说,行会在城市母腹的孕育过程中即已遗传了竞争基因。

行会形成以后,由于缺乏必要的均衡措施,这种先天性特征得以进一步发展。在唐、宋、元、明诸朝,行会章程不够健全,且执行缺乏力度,成员可以根据自己的财力、能力放手经营,而不虞有任何限制与处分。所以,大户交易“动即千万,骇人闻见”;而小户则只能顶盘挑担,沿街叫卖[(30)]。商品价格,多非成员议定,而受上层控制。这些大户,常常通过定价,以强凌弱,以贵倾贱。宋熙宁年间,京都茶行,“自来有十余户,若客人将茶到京,即先馈献设燕,乞为定价,比十余户所买茶更不敢取利,但得为定高价,即于下户倍取利,以偿其费。”[(31)]。类似的例子,在京都其它行业、宋代其它城市,可说比比皆是。这正是王安石行市易之法的重要原因。竞争必然加剧分化,在宋代,同一行业内部,有的成员“屋子雄壮,门面广阔,望之森然”,有的则货摊渺小,店铺萎缩,其状可叹[(32)]。以致于官府征税不得不将同一行会成员分为数等,以资纳税。宋代京都肉行即划分为中、下两等,中户每月纳钱二贯七十文,下户每月纳钱一贯二百九十文,几乎相差一倍[(33)]。另一方面,行会的接纳性也加剧了成员之间的竞争。行会的接纳性特征意味着外来人员的自由加入和行会人员的不断增长。而行会会员越多,技术人员也越多,这就必然排斥平均原则的立足,进一步加剧竞争格局。

中国行会发展到明清,开始出现限制性规章,这些规章涉及学徒、帮工数目、作坊地点规模、产品价格、规格、质量、数量、原料分配购买、工时长短、工资标准等诸多问题[(34)],似与西欧行会章程无别。其实不然,即就行会精神最具本质意义的特征,平均主义生产与贸易限定性力量的来源而论,二者便不相同。在中国,这种力量主要来自官府而非行会本身。例如,在商品价格方面,政府除以诏令形式责勘街市物价、“逐一复实”之外,还制定严厉的条律:“凡拍物行人评估物价,或贵或贱、令价不平者,计所增减之价,坐赃论:入已者,准窃盗论,免刺”。[(35)]“凡诸物牙行人评估物价,或以贵为贱,或以贱为贵,令价不平者,计所增减之价,坐赃论,一两以下,答二十,罪止杖一百,徒三年。入己者,准窃盗论,查律坐罪,免刺”。[(36)]又如,在度量衡方面,洪武元年,即命令兵马司三日一次较勘街市斛斗秤尺。洪武二年,更颁布了官定度量衡制:“凡斛2乎尺,司衣司照依中书省原降铁斗铁开,较定则样制造,发直隶府州,及呈中书省转发行省,依样制造,较勘相同,发下所属府州,各府正官提调依法制造较勘,付与各州县仓库,收支行用。其牙行市铺之家,须要赴官印烙,乡村人民所用斛斗秤尺、与官相同,许会行使。”[(37)]与此诏令配套制作的治罪例律量刑非常严酷:“凡私造斛斗秤尺不平,在市行使,及将官降斛斗平尺作弊增减者,杖六十,工匠同罪。若官降不如法者,杖七十;提调官失于较勘者,减一等,知情与同罪。其在市行使斛斗秤尺虽平,而不经官司较勘印烙者,答四十。”[(38)]再如把持行市。明律规定:“凡买卖诸物,两不和同,两把持行市,专取其利,及贩鬻之徒,通同牙行,共为奸计,卖物以贱为贵,买物以贵为贱者,杖八十。若见人有所买卖,在傍高下比价以相惑乱而取利者,答四十。若已得利物,计赃重者,准窃盗论,免刺。”[(39)]官府作了如此严厉的规定,各行会如非以身试法,便只有在规定的标准和原则下制定章程。所以,明清特别是清代,虽章程众多,却极少敢于违背或抵触官府的条律。由此可见官府在行会平均主义章程的形成中所起的重大作用。西欧则不同,在封建社会大部分时间里,各国都处于封建割据的混乱状态,政府极为软弱,无力顾及城市事务,而商品价格,度量衡制等经济事务也就由行会或城市协商议定。所谓议定,当然不是由有关人员任意而为,而要受商品价值、消费水平、供求关系等市场要素的制约。

即使如此,中国明清行会的竞争仍不可免。前已论及,亲代开封肉行,仅分两等纳税,而明朝京师审编铺户,则以其“生理丰约”分为九等,各等资产差别巨大。“有资至千万者,……贫丁小户,资止数全及一、二全者,概编当行。”[(40)]较之唐宋,受行会章程严厉约束的明清工商业,其竞争似乎不是缓和了,而是加剧了。

西方封建行会形成的背景与中国不同。10世纪之前,西欧工商业经济几乎可说还没有从罗马奴隶制的消极影响和日耳曼蛮族入侵的打击中得到复苏。工商业的存在有限,发展缓慢,[(41)]工商业者一般还与农业保持着密切联系。10至11世纪封建城市兴起之时,工商业者主要的经济基础一般还是庄园或村社共同体的份地,这种份地面积的大体平均决定了工商业者的经济实力不会有很大差异。正是带着这种基本的均衡性,这些工商业者,连同那些与他们的经济状况大体一致的逃亡农奴等构成了城市的基本群众,并进而组成了行会组织。由此可见,西欧封建行会在其形成时期缺乏中国那种先天的竞争。而行会形成以后,以平均主义的生产限定和商业限定为突出特征的行会章程相继产生。另一方面,行会的排外性使行会在封建社会的较长时间里维持了一个较少的人数。而当行会对外实施封闭而形成一个共同体的时候,行会章程中的平均主义原则在实践中也就易于而且必然确立并得到有力贯彻了。虽则小生产者的特性使行会会员从不错过每一个发财的机会,因而梦寐以求地超过同侪,但当人人都如此时,这种心态就产生了相反效果,转化为一种制衡的力量,最终导致谁也不能获得这样的机会而在经济上超过他人。

西欧封建行会章程和城市经济政策自始便表现了突出的平均主义生产和贸易的限定性[(42)]。它们涉及生产和贸易的各个方面,产品质量、数量、规格、价格都有统一标准,作坊设备、人数都作严格限制,学徒期限、帮工工资、工日长短、原料来源都有严格规定。例如法国,许多城市章程或行会联合规定,生产和生活资料的买卖必须在市场上进行,禁止运输途中交易,以保证消费者和生产者具有同等购买机会,并使买卖双方特别是卖方受到公众和官府监督,马赛面包的买卖即是在由法官组成的委员会的监督下进行[(43)];打击任何囤积居奇的企图,禁止任何形式的垄断[(44)];杜绝任何形式的广告宣传,甚至禁止卖主以突然擤鼻涕或打喷嚏等种种不适宜的动作来吸引雇客的注意力[(45)]。在劳动力方面,平均原则的制定实施尤为严格。如果某位老板没有帮工,而另一位却有两名,那么他必须让出一名给他的同行[(46)]。

行会与城市规章的贯彻实施有力地扼制了经济活动中的竞争现象。所以在西欧,所谓分化,所见主要是同一城市内不同行业或行会之间的分化。例如佛罗伦萨毛织业中的21个行会,其中7个大行会富有,共成员被称为“肥人”;14个小行会贫穷,师傅被称为“瘦人”。13世纪巴黎手工业行会,制鞋行会最为富有,之后由富及贫依次是面包、建筑、珠宝首饰、制革、文化宗教用品、五金、木工、纺织等行会[(47)]。行会内部的分化则较少见。

前已指出,所谓竞争与均平,是就中西封建行会的基本特征或主要特点而言的,这并非说中国行会就不存在平均现象,而西欧不存在竞争。事实上,中国即使在行会形成初期的唐宋,行会规章尚未充分发展,平均现象即已存在。例如唐代有些手工业行会明确规定了学徒期限[(48)]。关于西欧行会是否存在竞争问题,学术颇多争论。在西方,一些经济史家固守19世纪浪漫主义史学的传统,美化中古社会秩序,强调行会的和谐与合作,否认内部竞争[(49)]。在前苏联,西方学者的观点受到因袭,更片面强调行会的平均主义特点。而受此影响,我国建国以来的著述仅只注意了平均而忽略了竞争。晚近的研究表明,这些认识已经过时,西欧行会也存在竞争不过没有平均那样突出罢了[(50)]。雷吉娜·佩尔努即认为:“与人们经常认为的相反,劳动是在自由竞争的制度下进行的。”我们甚至见到这样的情况,为了保证供应,城市当局鼓励会员之间竞争[(52)]。

3

封建行会与城市管理机构的关系在中西封建社会具有不同的表现。在中国,行会会员无权参加城市管理,城市机构由官府设置,官员由朝廷派驻。即以市场管理为例,历朝郡、府、州、县都设有市会或市长,而都城除了市令或市长外,还有众多的属官。在这些官职中,即使是肆长这样的小官,其职权仅仅管理某一肆的事务,也都由官府任命[(53)],其他官职自然不言而喻。唐以后,随着坊市制度的取消,专设的市官虽相继废止,但其职能却保留下来而改由地方官兼摄[(54)]。不仅如此,工商业者几乎完全被堵塞了仕进的道路。西汉孝惠高后之时,“为天下初定复弛商贾之律,然市井之子孙,亦不得仕宦为吏”[(55)]。汉后诸朝几乎无一例外地重申贯彻了这一禁令[(56)]。

西方则不同,城市管理机构一般由城市自己设置,官员由市民选举产生,行会构成了城市管理的一个重要组成部分[(57)]。在英国,城市市长和其他管理人员与行会会长及行会执事出自同一部分人。有些人有时在城市和行会中同时担任职务[(58)],这在伊普斯威奇、莱昂、普雷斯顿和赫尔福德等城市都可以看到典型的例子[(59)]。有些城市,行会甚至构成城市管理的主要组成部分。佛罗伦萨城市政权即基本上控制在21个手工业行会手中[(60)],其最高权力机关长老会议共设9个席位,其中7大行会各占一个,余由14个小行会占有[(61)]。

西欧封建行会会员参与城市管理首先表现为行会会员有权选举、任命官吏。在英国,13世纪以前的伊普斯威奇,市长、法警等职都是在全城市民大会上选举产生[(62)]。直至14世纪末叶,伦敦上、下两院的议员都是通过选区制度直接选举。赫尔市议会也由全民选出[(63)]。伦敦市长的选举则通常是在一个代表人数众多的大会上进行[(64)]。在法国,市民代表大会在行政管理中发挥重要作用,其代表几乎包括了所有的行会师傅。在阿尔城,所有户主都是代表大会的成员;在欧里亚克城,大会由居住该城满一年零一天的所有20岁的人组成;在昂布伦城,则所有年满14岁的居民都可以参加代表大会[(65)]。这种代表大会的主要职责即选举、任命、或认可政府官员。在格勒诺布尔城,大会直接任命市政参议,而为了使4名分掌市长权力的行政官的选举有效,其就职必须经过代表大会的同意。在布里昂松城,行政官员由大会直接选举产生。在欧里亚克城,代表大会有权任命6名行政官和60名市政参议[(66)]。在马赛,市议员、执政官、收税官、值周官等都由选举产生[(67)]。即使是在意大利威尼斯寡头政治下,城市官员也是基于选区制度通过分级选举的形式产生[(68)]。无论在英国、法国,还是在意大利,无论是全体市民会议、先区,还是市工代表大会,行会会员不仅在身份上高于身为市民却非行会会员的人们,而且在人数上一般占大会人员的多数,因而在会议活动中一般居于主导地位。

其次表现为担任公职。由于大多数公职都是通过直接选举或抽签产生的,行会会员在入选者中占很大比例。马赛市议会183名成员中100个席位由行会师傅占有;阿尔参议会共130个席位,其中60个由行会师傅充任[(69)]。在欧里亚克城,14名财政委员会成员中有6名行会师傅[(70)]。在英国,包括行会师傅在内的中小商人甚至可以被选为国会代表[(71)]。西欧封建城市的官员任期都比较短暂,皮雷纳称之为“职位的年度性”[(72)]。13、14世纪意大利城市西拿的市长任期半年[(73)],市议员任期一年[(74)]。同时期英国城市曼彻斯特的市长任期一年[(75)]。而为了避免城市政权落入最有权势和最富有的城市上层手中,许多城市采取了预防措施。法国城市亚眠很早即已规定,“禁止接连两年担任市长,禁止同一家族同时出任两名市政助理”[(76)]。职位的短暂性和年度性体现着一定的民主精神。它加快了公职的轮流,这就为行会会员提供了更多任职机会。

中西封建社会的特性与各自行会的特点之间具有内在的、必然的联系。中国中央集权的专制统治使城市成为开放社会,从而使行会具有接纳性特征。而接纳的结果必然引起并加剧竞争。一般说来,竞争是使人们产生参与意识的重要条件,但却不是唯一的条件。政治权力的高度集中排除了其它条件的生成,所以虽有较好的竞争环境,作为市民主体的行会会员仍与城市管理无缘。在西欧,中央集权的软弱无力和封建割据的长期存在使城市形成了封闭社会,从而使行会具有了排他性特征。排他的结果必然引起利益的均占,并由此产生生产和贸易的平均主义限定。平均主义原则当然排斥、抑制竞争,但软弱的中央政权和严重的封建割据却也使扼杀参与意识的条件难于形成。不仅如此,行会会员都将行会视为自己的组织,看作城市的组成部分,这就必然使西欧形成行会会员参与城市管理的独特历史现象。

注释:

(1)参阅石方:《中国人口迁移史》,黑龙江人民出版社1990年;韩大成:《明代城市研究》,中国人民大学出版社1991年。

(2)参阅冯天瑜、周积明:《中国古文化的奥秘》,湖北人民出版社1986年,第59页。

(3)(6)(72)享利·皮雷纳:《中世纪的城市》,务印书馆1985年,第129、129、108页。

(3)(4)(5)布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,三联书店1993年,第615、615、616页。

(7)(23)(27)E.Lipson,The Economic History of England,Vi,London,1945,P347、452、322、316.

(7)(17)(42)(47)波梁斯基:《外国经济史》(封建主义时代),三联书店1958年,第319-321、326、329、319、321、341页。

(8)(9)(10)(11)(30)(31)(32)(33)(53)(54)(56)傅筑夫:《中国经济史论丛》,三联书店1985年,第480、440、478、478、436、439、436、424、388、359-361、363页。

(10)(40)沈榜:《宛署认记》,卷十三,北京出版社1961年。

(12)(14)施坚雅:《中国封建社会晚期城市研究》,吉林教育出版社1991年,第110、109页。

(13)(15)韩大成:《明代城市研究》,第401-404、405页。

(16)(20(61)周一良、吴于谨:《世界通史资料选集》中古部分,商务印书馆1981年,第135、146、214页。

(17)D.Matthew,The Medieval European Community,New York,1977,p.167.

(18)约翰·克拉潘:《简明不列颠经济史》,上海译文出版社1980年,第185-186页;汤普逊:《中世纪晚期社会经济史》,商务印书馆1992年,第541页。

(19)刘启戈:《世界中世纪史》(上册),北京师大历史系,第200页。

(21)(41)马克:《西欧封建经济形态研究》,人民出版社1985年,第302-303、289-292页。

(22)(29)刘景华:《城市转型与英国的勃兴》,中国纺织出版社1994年,第65、59、61-62页。

(24)C.M.Cipolla,Before the lndustrial Revolution,European Society and Economy 1000-1700,London,1981,PP.302-304;施脱马克尔:《十六世纪英国简史》,上海人民出版社1959年,第61页;陈勇:《商品经济与荷兰近代化》,武汉大学出版社1990年,第53页。

(25)科林·麦克伊韦迪,理查德·琼期:《世界人口历史图集》,东方出版1992年,第36、59、50页。

(26)(28)施脱马克尔:《十六世纪英国简史》,第71-72、70-72页。

(34)彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1卷,第179-196页。

(35)(38)(39)《明律集解附例》卷十,《户律·市廛》。

(36)《大清律例根源》卷三十八,《户律》十四、《市廛》。

(37)《明会典》卷三十七,《户部》二十四,《权量》。

(43)(44)(45)(46)(51)(65)(66)(67)(69)(70)(76)雷吉娜·佩尔努:《法国资产阶级史》上册,上海译文出版社1991年,第73、73、71、73、70、46、46、47-49、49、51、49页。

(48)《新唐书》,《百官志》,卷38。

(49)G.Sjoberg,The Preindustrial city,Iillinois,1960,p.190.

(50)参阅E.Hirshler,"Medieval Economic competition",Journal of Economic History,xiv(winter,1954.pp.52-58).

(52)(73)(74)W.M.Bowsky,A Medieval Italian Commune Siena Under the Nine,1287-1355,California,1981,P.209.23.86.

(55)《史记》卷三十,《平准书》。

(57)58)C.Gross,Gild Merchant.V Oxford,1890,p.78.75.

(59)C.Gross,Gild Merchant,V1L Oxford,1890,pp.116-121、158、166、198、260

(60)参阅马基雅威利:《佛罗伦萨史》,商务印书馆1982年,第144页。

(62)(63)(64)S.Regnolds,An Introduction to History of English Medieval Towns,oxford,1977,p.121、174、175.

(68)J.c.L.Sismondi,History of the Italian Republics,London,pp.188-189、263-265.

(71)B.Lyon,A Constitutional and Legal Hitory of Medieval England,New York,1980,p.547.

(75)J.A.Raftis,A small Town in late Medieval England,God manchester,1278-1400,Toronto,1982,pp.60-70.^

【专 题 号】K5

【复印期号】1997年07期

【原文出处】《东方论坛》(青岛)1997年01期第28-35页

1

中西封建行会在对待外来者的加入问题上表现了截然不同的态度,中国封建行会具有接纳性特点,西欧封建行会具有排外性特征。这些不同特性的形成与中西封建城市不同的对外政策有密切关系。

中国封建城市的大门对外始终是敞开的,这一方面表现为中国历朝政府常常将数以万计的人口特别是工匠迁入首都以及其它较大城市;一方面表现为乡村人口几无间断的自发的迁入。对此,已有学者作过系统的考察[(1)],这里无须论列。只是需要指出,中国城市大门的对外洞开现象必须与中国独特的中央集权专制政体联系起来理解。中国在两千余年的封建史上基本上是一个闭锁的专制帝国,虽不排除对外曾有短暂的开放与交流,但基于半封闭大陆性地理环境所形成的比较完备的“隔绝机制”[(2)],基本上维持闭锁状态。然而这个闭锁的帝国决不是若干闭锁区域的简单相加或组合,恰恰相反,专制政体在对外实施封闭的同时,却勒令帝国内部的各政治单位对外实施开放,因为只有这样,帝国的各种政令才能得到贯彻执行,专制的特性才能够得到充分体现。

西欧不同,城市在其建立初期曾有短暂的自由定居阶段。但当定居发展到一定规模,特别是在城市获得一定程度的自由自治,成为一个居民共同体的时候,城市便很快转向“封闭”或“排他”[(3)]。威尼斯市议会自1297年起便不再接纳新成员,而在此之前,它已确立了完全和部分的两种市民权。后者的申请条件之一是在威尼斯住满15年,而前者则需20年[(4)]。16世纪的马赛也有类似规定,市民资格的获得必须满足以下条件:“住满15年,拥有不动产,娶本地女子为妻。”[(5)]而不符合这些条件者占居民的大多数,都被视为非马赛公民。正因为如此,皮雷纳指出:“城市小心翼翼地将自己在城内享有的自由给自己保留着。周围的农民对它来说似乎丝毫不是同乡。它只想到剥削他们以图利。它竭尽全力地防止农民从事由它垄断的工业生产……”[(6)]

西欧封建城市的封闭或排他性也必须与西欧独特的封建结构结合起来思考。在查理帝国分裂之后和民族国家形成之前,各国国王既不能一统天下,也不能建立君主专制政体,公权衰微,私权林立,形成了迥异中国的封建结构。便是英国,虽因王权强大而有别于大陆,封建主也时时表现出独立的倾向。在这种长期割据的恶劣环境里,城市必须找到适合自己存在的方式,而基于特定的历史条件,这种方式只能仿照封建主去做,即把自己的领地变成封建国家的独立单位。而一旦获得了自由自治,城市都会成为一个统一的利益集团,又基于交换有限、市场狭窄、消费低下等自然经济的特性,任何外来者的加入都意味着对集团成员切身利益的分享。外来者越多,他们所享有的份额就越小。正是基于此,西欧封建城市在建立后不久便将其大门关闭从而形成了一个封闭的社会。

城市是全城市民的共同体,而行会是工商业各行成员的共同体,二者的关系犹如母体与婴孩,婴孩出世后必然遗传有母体的特征,所以,中国封建行会表现出开放接纳性特点,而西欧则表现为封闭排他性特征。

中国封建行会的接纳性特点是指行会组织对外来同行业者的迁入没有或很少限制,甚至来者不拒。这首先表现在行规对于入行者的态度上。例如籍贯问题,在西欧是入行者能否入行的重要条件[(7)],但在中国,并不构成对外籍入行者的限制。不仅如此,许多行业甚至明文规定外地人与土著一视同仁。苏州梳妆业公所章程即规定入行者的加入费,外地与土著同等,都是“七折大钱二十两”[(8)]。既然行规对于外籍入行者没有限制,行会的接纳性便必然进一步表现为外乡人在城市工商诸行中逐渐形成势力,并可能在某些城市取得优势。隋唐两朝,作为工商业中心的城市即已初步形成“五方商贾,辐辏云集”的景象。唐代的两京,各各“招致商旅,珍奇山积”,各地商客、估客可以自由进出。广州、扬州甚至寄居着许多“贾胡”[(9)]。至明清,京都更是“万国梯航,鳞次毕集”,“市肆贸迁皆四远之货;奔走射利,皆五方之民”[(10)]。

外乡从业人员的不断增加一方面导致明清城市居民主客比例的巨大变化。在苏州,开业的工商诸行大多是外乡人。数以万计的踹匠都来自江宁所属各县,而踹匠的雇主又都是徽州布商。绸缎铺的主人大都是浙江人,蜡烛、煤炭的店主都是绍兴人,而纸行的老板则属浙南各县[(11)]。在杭州,“所有的木匠、木刻家、装饰家、细木工和药材商都来自宁波;茶商和布商、盐商以及客栈老板来自安徽;瓷器商来自江西;……”[(12)]。在天津卫,“土著居民,凋零殆尽,其比闾而居者,率多流寓之人”。在扬州,“新安贾最盛,关陕、山西、江西次之,土著什一而已。”在淮安,“水陆之街,四方辐辏,百工居肆,倍于土著”[(13)]。另据施坚雅所引资料,在明代,临清居民9/10为惠州商人;扬州主客之比为1∶20;杭州人口9/10来自外地[(14)]。另一方面引起了主客经济关系的变化。在许多重要的工商业城市,外籍工商人员控制了大部分有利可图的部门,并时时将土著开设的店铺挤垮而独擅其利[(15)]。这些都是西方城市不曾存在或虽有表现但很不显著的现象。

在行会接纳性的重要作用下而产生的人口流动可称为自然流动。人口的自然流动可以缓和甚至避免地区间的技术不均,促成良好的竞争环境,优化技术布局。竞争中的失败者或虽有较高技术却不适合特定地区的消费特点和经济发展需求的人们必须流转到那些技术薄弱、经济落后或能够发挥自己技术特长的城市,这本身即是技术的流布。流布的结果,必然促成技术布局的优化。而所谓工业近代化,其内涵之一,即指这种技术传播和布局的合理化。单从这种意义上讲,中国封建行会的存在非但不会阻碍中国工业近代化的实现,恰恰为它的实现创造着条件。

与中国不同,西方封建行会不仅排斥外地人,而且排斥本地人入会,这在行会规章中有突出的表现。13世纪巴黎羊毛织工行会章程规定:“如果没有从国王(处)购得手工业执照,任何人不得在巴黎做羊毛织工。”“如果自己没有从事手工业的本领,如果又不是匠师的儿子,任何羊毛织工及任何其他人,在巴黎地方的界限内,不得拥有作坊。”[(16)]有的行会章程歧视农奴,禁止其入会,有的固定会员人数[(17)],拒绝任何人加入,有的则规定学徒的籍贯必须是本地人[(18)]。随着时间的推移,行会的排他性日益严重,14世纪以后,行会对外几乎将大门完全关闭了,史学界通常称之为“关门主义”。这时会员资格被限制在匠师亲属范围内,不仅行会之外的熟练工人不得入会,即使行会之内与匠师没有血缘关系的帮工、学徒也被堵塞了晋升的道路。成为永久的帮工、永久的学徒。刘启戈先生列举了这一时期行会阻止外来者入会和帮工晋升的一些做法,其中几种很说明问题:提高入会费用,使普通帮工无力缴纳;提高“匠师作”成本(资产标准),使入会者无力负担;审查入会者三代祖先是否为本城居民或自由人;规定所收学徒将来不能成为独立店主[(19)]。商人公会章程也表达了类似的精神,甚至规定对那些已经入会但不合条件者予以开除。英国“林城圣三一基尔特常例与习惯”第五款规定:“如因长老及众会员不知实情,已被接纳入会者,则一经查明并合法证实后,此人即应丧失基尔特会籍。”[(20)]

行会的排外性必然限制人口的自然流动,这在城市之间,尤其在城乡之间,表现十分显著。西欧在14世纪以前很少有超过5万人口的城市;15世纪以前则极少有达到10万人口的城市[(21)]。造成这一现象的原因当然是多方面的,而行会的排他性无疑是其中一个重要的方面。前文说城市关闭大门并非指禁止农民进城办事。农民可以进城,甚至可以长期居住,但行会的排外性使他们难以谋生,所以大多数又不得不重新回到乡下[(22)]。正因为如此,在英国政府工商业政策召唤下来到英国的佛兰德尔纺织工匠不得不定居在西部广大的农村地区,或虽居城市必须受到国王的特别保护[(23)]。也正因为如此,13世纪末14世纪初农村出现“人口过剩”时,城市人口较前并未显著增长。如果说15世纪以前因人口统计资料缺乏,行会的排他性对人口自然流动的阻碍作用还看得不够清楚,那么,15世纪特别是16世纪以后城市人口的快速增长则可从反面证明我们的论点。这里选择伦敦、阿姆斯特丹和巴黎几个城市作为分析对象[(24)]:

从表中可以看到,伦敦自1400年以来,人口平均以每50年11.3万的速度增长,增长率为88%;阿姆斯特丹自1500年以来以4万多的速度增长,增长率为101%;巴黎因资料缺乏,只能从1600年算起,增长额为10万以上,增长率为33%。那么,英、荷、法城乡人口总增长情况如何呢[(25)]?

由以上两表比较可见,伦敦每50年的平均增长率是英国决增长率的8倍;阿姆斯特丹是荷兰的4.1倍,而巴黎则是法国的3.3倍,这些城市何以出现如此高的人口增长速度?原因同样是多方面的,其中行会的解体肯定起了重要作用。行会的解体不仅意味着行会的排他性消失,禁律洞开,而且使行会作为生产、贸易的组织本身开始广揽人才、扩大生产规模、向手工工场转化。此前,行会章程一般规定一个师傅招收一名帮工和一名学徒,但现在不同了。16世纪中叶,伦敦一般匠师可拥有4名帮工,同时招收2、3名学徒和2、3名仆人[(26)]。诺威奇、约克和考文垂分别于1496、1519和1524年规定,工匠可以无限量招收学徒[(27)]。考文垂1550年招收学徒仅34人,而在1640—1649年间招收的学徒激增为188名。再看16世纪的伦敦,街头挤满了失地农民、寻找工作的帮工、学徒和手工业者。而就构成成份而言,这时的“伦敦居民……是由英国各地居民组成的”[(28)]。而这些外地人已经或正在为这里日益发展的工商业所吸收。

但这一时期西欧城市的人口变化并不都象伦敦、阿姆斯特丹和巴黎一样,有些城市出现了停滞甚至下降趋势,例如英国的约克、考文垂和莱斯特[(29)]。这些现象是否与我们的论点相矛盾呢?回答是否定的。那些手艺人和小商人所以能够和敢于离开自己世代居住的城市是因为可以找到更好的生活生产条件,这恰恰是行会解体的结果,它一方面使匠师们摆脱了故乡行会的种种羁绊;另一方面又为他们客居他乡创造了条件。

我们并不否认西欧在15世纪以前也存在中国那样农民自然入城导致城市人口增长的现象,但肯定地说,这没有中国突出。可以认为,中国因行会的接纳性特点,乡下人入城导致城市人口呈持续加快增长状态,而西方则因行会的排外性而长期不绝如缕。大体说来,在城市兴起之初,城市人口有过短暂的快速增长,但旋陷入长期缓慢甚至有时无别于停滞的状态。迨至中世纪晚期,由于生产方式的变革,行会组织已显过时,人口复现迅速增长甚至激增之势。

西欧封建行会的排外性所带来的不良影响是十分显著的,它阻碍了人口的自然流动,限制了技术的传播交流,影响了技术分布的合理趋向。人口难于流动就难于形成竞争环境,而缺乏竞争便不会有真正的技术流布。所以与中国不同,西欧中世纪的技术多半是较小范围内的土生土长,而土生土长的技术在缺乏外部竞争的条件下很容易造成垄断,这又必然进一步限制技术流布,影响技术布局的优化。这样说并非否认西欧也存在技术交流。但如果有比较合理的竞争和比较合理的技术布局,西欧工业革命的晨钟或许鸣响得更早些。

2

通观中西行会史,竞争是中国行会的基本特征,均平是西欧行会的主要特点。中国封建行会自隋唐以迄元明,对于会员的经营、逐利总体上采取放任态度,行会会员之间存在激烈竞争。至清代,随着商品经济的进一步发展,才出现比较明显的限制性规章,但即使如此,竞争在经济活动中仍很激烈。西方封建行会自始便限制竞争,防止分化,会员之间大致上处于均衡状态。

在中国,行会形成之前工商业者之间的竞争是构成行会内部竞争和接纳性特征的基础。中国封建行会形成于唐宋之际,此时,封建城市已有千余年的发展,由于工商业者没有形成相关组织对工商业活动进行干预,竞争一直存在而且不断发展,这就必然导致工商业者的分化。正是这些贫富悬殊的同行集中在一起,组成了行会。因此可以说,行会在城市母腹的孕育过程中即已遗传了竞争基因。

行会形成以后,由于缺乏必要的均衡措施,这种先天性特征得以进一步发展。在唐、宋、元、明诸朝,行会章程不够健全,且执行缺乏力度,成员可以根据自己的财力、能力放手经营,而不虞有任何限制与处分。所以,大户交易“动即千万,骇人闻见”;而小户则只能顶盘挑担,沿街叫卖[(30)]。商品价格,多非成员议定,而受上层控制。这些大户,常常通过定价,以强凌弱,以贵倾贱。宋熙宁年间,京都茶行,“自来有十余户,若客人将茶到京,即先馈献设燕,乞为定价,比十余户所买茶更不敢取利,但得为定高价,即于下户倍取利,以偿其费。”[(31)]。类似的例子,在京都其它行业、宋代其它城市,可说比比皆是。这正是王安石行市易之法的重要原因。竞争必然加剧分化,在宋代,同一行业内部,有的成员“屋子雄壮,门面广阔,望之森然”,有的则货摊渺小,店铺萎缩,其状可叹[(32)]。以致于官府征税不得不将同一行会成员分为数等,以资纳税。宋代京都肉行即划分为中、下两等,中户每月纳钱二贯七十文,下户每月纳钱一贯二百九十文,几乎相差一倍[(33)]。另一方面,行会的接纳性也加剧了成员之间的竞争。行会的接纳性特征意味着外来人员的自由加入和行会人员的不断增长。而行会会员越多,技术人员也越多,这就必然排斥平均原则的立足,进一步加剧竞争格局。

中国行会发展到明清,开始出现限制性规章,这些规章涉及学徒、帮工数目、作坊地点规模、产品价格、规格、质量、数量、原料分配购买、工时长短、工资标准等诸多问题[(34)],似与西欧行会章程无别。其实不然,即就行会精神最具本质意义的特征,平均主义生产与贸易限定性力量的来源而论,二者便不相同。在中国,这种力量主要来自官府而非行会本身。例如,在商品价格方面,政府除以诏令形式责勘街市物价、“逐一复实”之外,还制定严厉的条律:“凡拍物行人评估物价,或贵或贱、令价不平者,计所增减之价,坐赃论:入已者,准窃盗论,免刺”。[(35)]“凡诸物牙行人评估物价,或以贵为贱,或以贱为贵,令价不平者,计所增减之价,坐赃论,一两以下,答二十,罪止杖一百,徒三年。入己者,准窃盗论,查律坐罪,免刺”。[(36)]又如,在度量衡方面,洪武元年,即命令兵马司三日一次较勘街市斛斗秤尺。洪武二年,更颁布了官定度量衡制:“凡斛2乎尺,司衣司照依中书省原降铁斗铁开,较定则样制造,发直隶府州,及呈中书省转发行省,依样制造,较勘相同,发下所属府州,各府正官提调依法制造较勘,付与各州县仓库,收支行用。其牙行市铺之家,须要赴官印烙,乡村人民所用斛斗秤尺、与官相同,许会行使。”[(37)]与此诏令配套制作的治罪例律量刑非常严酷:“凡私造斛斗秤尺不平,在市行使,及将官降斛斗平尺作弊增减者,杖六十,工匠同罪。若官降不如法者,杖七十;提调官失于较勘者,减一等,知情与同罪。其在市行使斛斗秤尺虽平,而不经官司较勘印烙者,答四十。”[(38)]再如把持行市。明律规定:“凡买卖诸物,两不和同,两把持行市,专取其利,及贩鬻之徒,通同牙行,共为奸计,卖物以贱为贵,买物以贵为贱者,杖八十。若见人有所买卖,在傍高下比价以相惑乱而取利者,答四十。若已得利物,计赃重者,准窃盗论,免刺。”[(39)]官府作了如此严厉的规定,各行会如非以身试法,便只有在规定的标准和原则下制定章程。所以,明清特别是清代,虽章程众多,却极少敢于违背或抵触官府的条律。由此可见官府在行会平均主义章程的形成中所起的重大作用。西欧则不同,在封建社会大部分时间里,各国都处于封建割据的混乱状态,政府极为软弱,无力顾及城市事务,而商品价格,度量衡制等经济事务也就由行会或城市协商议定。所谓议定,当然不是由有关人员任意而为,而要受商品价值、消费水平、供求关系等市场要素的制约。

即使如此,中国明清行会的竞争仍不可免。前已论及,亲代开封肉行,仅分两等纳税,而明朝京师审编铺户,则以其“生理丰约”分为九等,各等资产差别巨大。“有资至千万者,……贫丁小户,资止数全及一、二全者,概编当行。”[(40)]较之唐宋,受行会章程严厉约束的明清工商业,其竞争似乎不是缓和了,而是加剧了。

西方封建行会形成的背景与中国不同。10世纪之前,西欧工商业经济几乎可说还没有从罗马奴隶制的消极影响和日耳曼蛮族入侵的打击中得到复苏。工商业的存在有限,发展缓慢,[(41)]工商业者一般还与农业保持着密切联系。10至11世纪封建城市兴起之时,工商业者主要的经济基础一般还是庄园或村社共同体的份地,这种份地面积的大体平均决定了工商业者的经济实力不会有很大差异。正是带着这种基本的均衡性,这些工商业者,连同那些与他们的经济状况大体一致的逃亡农奴等构成了城市的基本群众,并进而组成了行会组织。由此可见,西欧封建行会在其形成时期缺乏中国那种先天的竞争。而行会形成以后,以平均主义的生产限定和商业限定为突出特征的行会章程相继产生。另一方面,行会的排外性使行会在封建社会的较长时间里维持了一个较少的人数。而当行会对外实施封闭而形成一个共同体的时候,行会章程中的平均主义原则在实践中也就易于而且必然确立并得到有力贯彻了。虽则小生产者的特性使行会会员从不错过每一个发财的机会,因而梦寐以求地超过同侪,但当人人都如此时,这种心态就产生了相反效果,转化为一种制衡的力量,最终导致谁也不能获得这样的机会而在经济上超过他人。

西欧封建行会章程和城市经济政策自始便表现了突出的平均主义生产和贸易的限定性[(42)]。它们涉及生产和贸易的各个方面,产品质量、数量、规格、价格都有统一标准,作坊设备、人数都作严格限制,学徒期限、帮工工资、工日长短、原料来源都有严格规定。例如法国,许多城市章程或行会联合规定,生产和生活资料的买卖必须在市场上进行,禁止运输途中交易,以保证消费者和生产者具有同等购买机会,并使买卖双方特别是卖方受到公众和官府监督,马赛面包的买卖即是在由法官组成的委员会的监督下进行[(43)];打击任何囤积居奇的企图,禁止任何形式的垄断[(44)];杜绝任何形式的广告宣传,甚至禁止卖主以突然擤鼻涕或打喷嚏等种种不适宜的动作来吸引雇客的注意力[(45)]。在劳动力方面,平均原则的制定实施尤为严格。如果某位老板没有帮工,而另一位却有两名,那么他必须让出一名给他的同行[(46)]。

行会与城市规章的贯彻实施有力地扼制了经济活动中的竞争现象。所以在西欧,所谓分化,所见主要是同一城市内不同行业或行会之间的分化。例如佛罗伦萨毛织业中的21个行会,其中7个大行会富有,共成员被称为“肥人”;14个小行会贫穷,师傅被称为“瘦人”。13世纪巴黎手工业行会,制鞋行会最为富有,之后由富及贫依次是面包、建筑、珠宝首饰、制革、文化宗教用品、五金、木工、纺织等行会[(47)]。行会内部的分化则较少见。

前已指出,所谓竞争与均平,是就中西封建行会的基本特征或主要特点而言的,这并非说中国行会就不存在平均现象,而西欧不存在竞争。事实上,中国即使在行会形成初期的唐宋,行会规章尚未充分发展,平均现象即已存在。例如唐代有些手工业行会明确规定了学徒期限[(48)]。关于西欧行会是否存在竞争问题,学术颇多争论。在西方,一些经济史家固守19世纪浪漫主义史学的传统,美化中古社会秩序,强调行会的和谐与合作,否认内部竞争[(49)]。在前苏联,西方学者的观点受到因袭,更片面强调行会的平均主义特点。而受此影响,我国建国以来的著述仅只注意了平均而忽略了竞争。晚近的研究表明,这些认识已经过时,西欧行会也存在竞争不过没有平均那样突出罢了[(50)]。雷吉娜·佩尔努即认为:“与人们经常认为的相反,劳动是在自由竞争的制度下进行的。”我们甚至见到这样的情况,为了保证供应,城市当局鼓励会员之间竞争[(52)]。

3

封建行会与城市管理机构的关系在中西封建社会具有不同的表现。在中国,行会会员无权参加城市管理,城市机构由官府设置,官员由朝廷派驻。即以市场管理为例,历朝郡、府、州、县都设有市会或市长,而都城除了市令或市长外,还有众多的属官。在这些官职中,即使是肆长这样的小官,其职权仅仅管理某一肆的事务,也都由官府任命[(53)],其他官职自然不言而喻。唐以后,随着坊市制度的取消,专设的市官虽相继废止,但其职能却保留下来而改由地方官兼摄[(54)]。不仅如此,工商业者几乎完全被堵塞了仕进的道路。西汉孝惠高后之时,“为天下初定复弛商贾之律,然市井之子孙,亦不得仕宦为吏”[(55)]。汉后诸朝几乎无一例外地重申贯彻了这一禁令[(56)]。

西方则不同,城市管理机构一般由城市自己设置,官员由市民选举产生,行会构成了城市管理的一个重要组成部分[(57)]。在英国,城市市长和其他管理人员与行会会长及行会执事出自同一部分人。有些人有时在城市和行会中同时担任职务[(58)],这在伊普斯威奇、莱昂、普雷斯顿和赫尔福德等城市都可以看到典型的例子[(59)]。有些城市,行会甚至构成城市管理的主要组成部分。佛罗伦萨城市政权即基本上控制在21个手工业行会手中[(60)],其最高权力机关长老会议共设9个席位,其中7大行会各占一个,余由14个小行会占有[(61)]。

西欧封建行会会员参与城市管理首先表现为行会会员有权选举、任命官吏。在英国,13世纪以前的伊普斯威奇,市长、法警等职都是在全城市民大会上选举产生[(62)]。直至14世纪末叶,伦敦上、下两院的议员都是通过选区制度直接选举。赫尔市议会也由全民选出[(63)]。伦敦市长的选举则通常是在一个代表人数众多的大会上进行[(64)]。在法国,市民代表大会在行政管理中发挥重要作用,其代表几乎包括了所有的行会师傅。在阿尔城,所有户主都是代表大会的成员;在欧里亚克城,大会由居住该城满一年零一天的所有20岁的人组成;在昂布伦城,则所有年满14岁的居民都可以参加代表大会[(65)]。这种代表大会的主要职责即选举、任命、或认可政府官员。在格勒诺布尔城,大会直接任命市政参议,而为了使4名分掌市长权力的行政官的选举有效,其就职必须经过代表大会的同意。在布里昂松城,行政官员由大会直接选举产生。在欧里亚克城,代表大会有权任命6名行政官和60名市政参议[(66)]。在马赛,市议员、执政官、收税官、值周官等都由选举产生[(67)]。即使是在意大利威尼斯寡头政治下,城市官员也是基于选区制度通过分级选举的形式产生[(68)]。无论在英国、法国,还是在意大利,无论是全体市民会议、先区,还是市工代表大会,行会会员不仅在身份上高于身为市民却非行会会员的人们,而且在人数上一般占大会人员的多数,因而在会议活动中一般居于主导地位。

其次表现为担任公职。由于大多数公职都是通过直接选举或抽签产生的,行会会员在入选者中占很大比例。马赛市议会183名成员中100个席位由行会师傅占有;阿尔参议会共130个席位,其中60个由行会师傅充任[(69)]。在欧里亚克城,14名财政委员会成员中有6名行会师傅[(70)]。在英国,包括行会师傅在内的中小商人甚至可以被选为国会代表[(71)]。西欧封建城市的官员任期都比较短暂,皮雷纳称之为“职位的年度性”[(72)]。13、14世纪意大利城市西拿的市长任期半年[(73)],市议员任期一年[(74)]。同时期英国城市曼彻斯特的市长任期一年[(75)]。而为了避免城市政权落入最有权势和最富有的城市上层手中,许多城市采取了预防措施。法国城市亚眠很早即已规定,“禁止接连两年担任市长,禁止同一家族同时出任两名市政助理”[(76)]。职位的短暂性和年度性体现着一定的民主精神。它加快了公职的轮流,这就为行会会员提供了更多任职机会。

中西封建社会的特性与各自行会的特点之间具有内在的、必然的联系。中国中央集权的专制统治使城市成为开放社会,从而使行会具有接纳性特征。而接纳的结果必然引起并加剧竞争。一般说来,竞争是使人们产生参与意识的重要条件,但却不是唯一的条件。政治权力的高度集中排除了其它条件的生成,所以虽有较好的竞争环境,作为市民主体的行会会员仍与城市管理无缘。在西欧,中央集权的软弱无力和封建割据的长期存在使城市形成了封闭社会,从而使行会具有了排他性特征。排他的结果必然引起利益的均占,并由此产生生产和贸易的平均主义限定。平均主义原则当然排斥、抑制竞争,但软弱的中央政权和严重的封建割据却也使扼杀参与意识的条件难于形成。不仅如此,行会会员都将行会视为自己的组织,看作城市的组成部分,这就必然使西欧形成行会会员参与城市管理的独特历史现象。

注释:

(1)参阅石方:《中国人口迁移史》,黑龙江人民出版社1990年;韩大成:《明代城市研究》,中国人民大学出版社1991年。

(2)参阅冯天瑜、周积明:《中国古文化的奥秘》,湖北人民出版社1986年,第59页。

(3)(6)(72)享利·皮雷纳:《中世纪的城市》,务印书馆1985年,第129、129、108页。

(3)(4)(5)布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,三联书店1993年,第615、615、616页。

(7)(23)(27)E.Lipson,The Economic History of England,Vi,London,1945,P347、452、322、316.

(7)(17)(42)(47)波梁斯基:《外国经济史》(封建主义时代),三联书店1958年,第319-321、326、329、319、321、341页。

(8)(9)(10)(11)(30)(31)(32)(33)(53)(54)(56)傅筑夫:《中国经济史论丛》,三联书店1985年,第480、440、478、478、436、439、436、424、388、359-361、363页。

(10)(40)沈榜:《宛署认记》,卷十三,北京出版社1961年。

(12)(14)施坚雅:《中国封建社会晚期城市研究》,吉林教育出版社1991年,第110、109页。

(13)(15)韩大成:《明代城市研究》,第401-404、405页。

(16)(20(61)周一良、吴于谨:《世界通史资料选集》中古部分,商务印书馆1981年,第135、146、214页。

(17)D.Matthew,The Medieval European Community,New York,1977,p.167.

(18)约翰·克拉潘:《简明不列颠经济史》,上海译文出版社1980年,第185-186页;汤普逊:《中世纪晚期社会经济史》,商务印书馆1992年,第541页。

(19)刘启戈:《世界中世纪史》(上册),北京师大历史系,第200页。

(21)(41)马克:《西欧封建经济形态研究》,人民出版社1985年,第302-303、289-292页。

(22)(29)刘景华:《城市转型与英国的勃兴》,中国纺织出版社1994年,第65、59、61-62页。

(24)C.M.Cipolla,Before the lndustrial Revolution,European Society and Economy 1000-1700,London,1981,PP.302-304;施脱马克尔:《十六世纪英国简史》,上海人民出版社1959年,第61页;陈勇:《商品经济与荷兰近代化》,武汉大学出版社1990年,第53页。

(25)科林·麦克伊韦迪,理查德·琼期:《世界人口历史图集》,东方出版1992年,第36、59、50页。

(26)(28)施脱马克尔:《十六世纪英国简史》,第71-72、70-72页。

(34)彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1卷,第179-196页。

(35)(38)(39)《明律集解附例》卷十,《户律·市廛》。

(36)《大清律例根源》卷三十八,《户律》十四、《市廛》。

(37)《明会典》卷三十七,《户部》二十四,《权量》。

(43)(44)(45)(46)(51)(65)(66)(67)(69)(70)(76)雷吉娜·佩尔努:《法国资产阶级史》上册,上海译文出版社1991年,第73、73、71、73、70、46、46、47-49、49、51、49页。

(48)《新唐书》,《百官志》,卷38。

(49)G.Sjoberg,The Preindustrial city,Iillinois,1960,p.190.

(50)参阅E.Hirshler,"Medieval Economic competition",Journal of Economic History,xiv(winter,1954.pp.52-58).

(52)(73)(74)W.M.Bowsky,A Medieval Italian Commune Siena Under the Nine,1287-1355,California,1981,P.209.23.86.

(55)《史记》卷三十,《平准书》。

(57)58)C.Gross,Gild Merchant.V Oxford,1890,p.78.75.

(59)C.Gross,Gild Merchant,V1L Oxford,1890,pp.116-121、158、166、198、260

(60)参阅马基雅威利:《佛罗伦萨史》,商务印书馆1982年,第144页。

(62)(63)(64)S.Regnolds,An Introduction to History of English Medieval Towns,oxford,1977,p.121、174、175.

(68)J.c.L.Sismondi,History of the Italian Republics,London,pp.188-189、263-265.

(71)B.Lyon,A Constitutional and Legal Hitory of Medieval England,New York,1980,p.547.

(75)J.A.Raftis,A small Town in late Medieval England,God manchester,1278-1400,Toronto,1982,pp.60-70.^