| 明清史 |

中古前期英国封建王权与世俗贵族的关系

孟广林

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1997年04期

【原文出处】《历史研究》(京)1997年01期第92-114页

【作者简介】孟广林,1955年生,历史学博士,中国人民大学历史系教师。

自诺曼征服后威廉一世(1066—1087)至亨利二世(1154—1189)的百余年间,英国封建王权与世俗贵族既有密切的政治合作,又有激烈的权益冲突。双方的关系扑朔迷离,极为复杂。对之作一深入探讨和正确评估,无疑有助于深化对英国乃至西欧封建政治史的认识。

一

1066年的诺曼征服,是中古英国历史上的一大事件,它对这一时期英国封建王权与世俗贵族的关系,具有重要而深远的影响。

在武力入主不列颠的过程中,诺曼底公爵威廉根据统治需要,在军事征服的基础上,将盎格鲁撒克逊王国的政治遗产与诺曼的封建统治方式作了调适与整合,确立起强大的封建王权,史家称之为西欧“第一个最完善的封建王权典型”[①a]。值得注意的是,威廉王在推行封建制时,还借助其军事强权作了便于集权的调整与变通:王领约占全国耕地面积的1/6多,远远超过任何大贵族的地产,各地未开垦的荒地森林悉归王有,王权的经济实力较为雄厚。大贵族的封地虽也庞大,却较为分散,且与王领土地相互间杂。在1085—1086年间,威廉王还通过“末日土地调查”与“索尔兹伯里誓约”突破了封建等级秩序中居间权力的障碍,获得对所有臣民之财产和人身的直接支配权。这样,在西欧大陆不少地区流行的“我的附庸的附庸不是我的附庸”的封建习惯,在英王这里却成了“我的附庸的附庸也是我的附庸”的政治原则,这种原则颇带有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的权威信条的色彩。英国封建制的这些特点,为王权的巩固发展奠定了较牢固的经济和政治基础。从此,英王获得了一国之君和最高宗主的双重政治身分和地位,并据此不断加强集权。到了亨利一世(1100—1135)和亨利二世时,随着国王财政、司法等权力的拓展和王国官僚政府机构的建立,英王更成为各级贵族普遍认同和求助的王国的最高政治权威。

这一时期的英国王权从体制上看是国王拥有军事、财政、司法、行政诸大权的封建君主制,但从本质上讲,它却是整个封建主阶级的联合专政。诺曼征服后,世俗贵族始终是封建贵族的主体。教士因受封而成为贵族者不占多数。据史家估算,威廉王分封的180多名总封臣中,世俗贵族约有150名,其封地占全国耕地面积的54%左右,而主教区与宗教团体的封地加起来也才约占26%;而在总封臣为王提供的约5000名服役骑士中,属教会提供者约只有780名[①b]。这种情况后来亦变动不大。据统计,亨利一世时期,即便不包括王族,世俗贵族家族也有273家,而教会贵族仅有61家[②b]。西方史家对此时贵族的定义尚有分歧,但大都把领有封地、享有某种特权和参预国政作为主要评判标准。依据这些标准和其时贵族等级的变动情况,可归纳出如下定义:所谓世俗贵族,主要是指那些以世俗的封臣身分或官吏职位从王那里直接或间接领有封地,由此而既享有封建特权又对王承担封建义务并不同程度地参预王国政务的封建家族及个人。它既包括威廉一世所分封的含王族在内的大贵族及其世袭家族特权的后裔,也包括以尽职役而受王庇护和封赐的家世寒微的新贵,还包括某些为王推行政务的次级封臣[③b]。

这一时期世俗贵族与封建王权的政治合作,集中体现在他们对王国政务的参预上,其形式主要有两方面。其一,作为王国行政中枢——王廷会议(Curiaregis)的重要政治顾问,与王共商国是,并作为王所颁发的有关令文的证人对文件加以署证(attestation),以示同意和支持。经常临朝(attendance at court)和署证的人即为朝臣[①c](curiales)。有些涉及到某朝臣及其所负责的事务或地区的文件,在署证后还要向他宣读。其时,能否成为朝臣是一个贵族乃至其家族是否具有政治地位和权力的主要标志,而判断一个贵族是不是朝臣或重要朝臣,主要是看他署证王令的次数和在署证者中所居的名次。其二,充任王权在中央或地方的重要吏臣与官员,也是贵族参预国政的另一重要表现。受国王之委任,贵族或充任伯爵,成为镇守边陲或要地的封疆大吏;或就职郡守,成为理政一方的最高地方职官;或居摄政(viceregent)或宰相(justiciar)之显位,在国王出巡时总揽国政大局。此外,中央的财政官员国库长(treasurer)、司宫(chamberlain)及其下属要吏、负责王室安全的警卫长、国王内府骑士(household troops)的首领、中央法庭和地方郡法庭的法官、某些地区和要塞的镇守(constable)或监守(castellan)、国王内府或王田的管家(steward)、赴外使节等要职,也由贵族担任[②c]。而伯爵、摄政、宰相、郡守、镇守等在战事发生时,又有统兵作战之责,他们中的大多数都兼有朝臣身分。

英国封建王权与世俗贵族的政治合作,没有也不可能消除统治阶级内部的矛盾斗争。在土地占有权与政治统治权尚不可分的情况下,诺曼征服后确立的封建土地等级分授占有制度也难免孕育着潜在的封建离心倾向,必然置王权和贵族于封建权益的冲突之中。有学者指出,“在中世纪,没有人想要一个孱弱的国王。……不过,世俗贵族想要的是一个在危机时刻能强有力地领导、但又将地方控制权留在他们手中而不加以干涉的国王”[③c],当时的英国大贵族也是如此。另一方面,英王庇护贵族乃是出于巩固和发展王权的需要,但王权的强化必然要突破封建习惯的限制,将贵族的封建权益纳入王权牢固支配的轨道。这样一来,双方的争夺势不可免。不过,由于诺曼征服后英国王权确立和发展的较强态势和封建制的特点对贵族的制约,由于双方根本利益的一致性,王权与贵族的斗争并未一直处于尖锐状态,而是时缓时急,时潜时发;大规模的冲突其实与国王的集权措施并无直接联系,而主要是由于王族的王位之争、贵族的政治失宠乃至王国“跨海而治”的政治地理等因素所相互酝酿而成;在正常的情况下,贵族反叛的主旨也就在于恢复参预国政的地位和荣誉,或确保既享的封建权益,而不会走向分裂割据。

二

早期诺曼王权对大贵族的重用与排斥,与王位之争引发的大贵族对国王的激烈反叛,是11世纪后期英国封建政治中最为显著的历史现象。

威廉一世在位时,与诺曼大贵族的关系极为密切。当时,诺曼征服者仅占被征服者数量的1/150左右[①d],旧王国的残余势力和民众时有反抗,北方丹麦、挪威和苏格兰诸国之王更觊觎英国王位,不少诺曼人因有祖产在大陆而笃念故土。要应付这种严峻而复杂的统治形势,威廉王就必须与诺曼贵族密切配合,互为支援。另一方面,此时英王国的政制粗陋,王法疏简,较为单纯的政务推行,主要依赖于国王个人的军事权威而不是政治制度的构建与运作;中央官僚政府机构尚在萌发,仅由不断随王巡游的王廷来兼理王国要政。故威廉一世的王权被视为较原始的“个人王权”(personal kingship)[②d]或“巡游王权”(itinerant kingship)[③d]。在此情况下,拥有大地产的总封臣,特别是那些以显赫的家世、军功而受分封的大贵族,就特别受到国王的擢用和恩宠,成为王国政府中的显要朝臣。这种情况见表1所示[④d]:

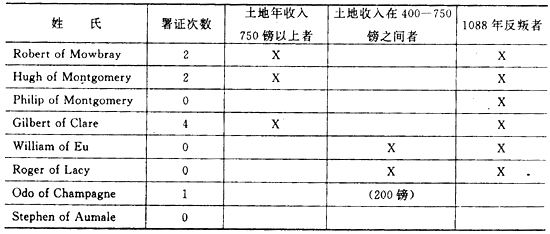

表1.1087年尚在的英国最大10名贵族的土地年收入和朝臣活动情况

(续表)

在表1显示的土地年收入达750镑以上的10个最大世俗贵族中,巴耶的奥多、莫尔吞的罗伯特、克莱尔的理查德、蒙奇马利的罗吉尔,或属于王族,或属于王亲。10人中大多是原诺曼公爵领的贵族,在大陆仍占有大量地产。他们共控制了《末日审判书》所统计的约20%的王国土地收入。威廉一世时,在15个最频繁地临朝署证的世俗贵族朝臣中,他们占了7名,在署证者的名次等级中,他们占据前4名。其他3名虽未作朝臣,但瓦伦的威廉以正常的频率署证过8份王令,杰弗里·得·曼德维尔则兼数郡郡守,有5份王令向他宣读。布伦的尤斯塔斯伯爵在布伦镇守。上述7名朝臣中有的还身兼要职。如奥多曾任肯特伯爵,也曾在王到大陆时任摄政,操持国之权柄。休则任彻斯特伯爵。除了这10名最大贵族中的7人外,世俗大贵族中还有8名作为朝臣,有的被任命为伯爵、郡守、法官、城堡监守以及中央王廷中的司宫、王廷警卫长等职。仅从当时的郡守一职来看,伍斯特郡守尤塞、威尔特郡守爱德华、德汶郡守鲍尔得温、诺福克郡守彼哥特、汉普郡守休等等,都是国王的第一流的总封臣。在其统治的二十余年中,威廉王正是依靠诺曼大贵族的支持,才逐渐稳定了局势,确立起强大的封建王权。

不过在威廉一世时,王权与少数显贵的权力之争已现端倪,并在他去世后一触即发。双方斗争的具体原因主要有两方面。其一,诺曼大贵族因土地分封而享有丰厚收入和封建特权,又有显赫的家世、军功,不愿受到王权的严厉统制。以伯爵为例,他们除伯爵领以外还有不少庞大封地,实力雄厚。他们虽因王制而不得干涉郡内的地方政务,但因负有镇守边境、要地的重任,被允准在伯爵领中拥有常备武装和私家法庭,还享有另一些封建特权,如可从郡法庭中收取1/3的司法罚金,可抽取其领内市镇1/3的经济收入[①e]。这些开国元勋又多为朝臣,权势显赫,视己为王之天然顾问,若因故受王贬抑,其中的桀骜不驯者就会滋事乃至反叛。其二,诺曼征服后,英王国形成“跨海而治”的政治地理形势,而王位嫡长子世袭制又远未牢固确立。在此情况下,国王的诸子、女乃至血缘关系较近的王亲常要求继位,有的甚至以诺曼底为基地挑起王位之争,导致贵族内部分裂,甚至引发内战。由此,政治失宠的贵族为寻求理想新王而反叛,本来效忠的贵族则因顾及大陆的祖产而反叛。而国王为确保王位,巩固王权,就须对之严厉打击。

威廉一世时,局势稳定,较有影响的大贵族起事仅有两起,其一是1075年少数伯爵的未遂叛乱,其二是1082年肯特伯爵奥多的“谋反”,但由于英王的巨大声威和与大贵族密切合作,王权与贵族的权力之争并未展开。

随着威廉一世之死而展开的王位之争,揭开了封建王权与世俗大贵族激烈冲突的序幕。因其长子罗伯特曾与法王勾结且屡有夺位之意,威廉一世在临终时选定次子鲁弗斯继承王位,并赠之以王冠、宝剑,函告坎特伯雷大主教予以辅佐。对长子罗伯特,王只让他继承公爵位。王死后,鲁弗斯加冕,是为威廉二世,罗伯特则继位为诺曼底公爵。这样,在“跨海而治”的英王国,就出现了两权对峙、政治分裂的局面,由此而对王权与贵族的关系产生了极为严重的消极影响。当时,封建大贵族在英格兰和诺曼底等地都拥有大量地产和财富,按照封君封臣关系的习惯,继承其父领地和爵位的罗伯特公爵,自然成为他们须忠诚服务的主人。这样,骤然而降的英、诺分治局面,既使国王不再可能享有大贵族虔诚不二的封建效忠,更使大贵族处于进退维谷的尴尬境地。效忠和支持任何一方反对另一方,则意味着其在英格兰或诺曼底的地产和特权将会被剥夺,但又不得不在这两难选择中冒巨大风险作出决定。大贵族的这种矛盾复杂的政治心态,在稍后的诺曼编年史家维它利斯的《宗教史》中可窥一斑。据此历史名著载,1088年,当罗伯特公爵向威廉二世争夺王位时,一些大贵族在反叛国王前,曾制订了一项秘密协定,其中云:

吾辈何从呢?吾主公死时,两位后生继承其位,英格兰和诺格曼底之统治权力骤遭分割。这两位主公如此殊异、如此远隔地生活,吾辈何以能恰当事役于他们?倘若吾辈像理应之那样事役于诺曼底的罗伯特公爵,吾辈将冒犯其弟威廉,那他将剥夺吾辈在英格兰的厚禄和殊荣。反之,若吾辈追随国君威廉,罗伯特公爵则将罚没吾辈在诺曼底的父传产业[①f]。

大贵族最终选择了支持罗伯特的道路。此举既与他们长期受诺曼的土地长子继承制的影响有关,也与他们恪守排他性的封建效忠原则有关,但企盼有一个“仁德”之君来确保其既得权益,则是他们主要的政治动机。故协定又云:

让吾辈在一个牢固而不可悖逆之协定中团结一体,驱逐或诛灭国王威廉。因为他年轻而更鲁莽,吾辈对其无任何义务可言。为达维护两边国土统一之目的,让吾辈拥立公爵罗伯特为英格兰和诺曼底之君主。他是太子,脾气谦和,在其父生前吾辈就已对其誓忠[②f]。

由此,这些大贵族纷纷兴兵反叛。在威廉一世时的10个最大的总封臣(见前表1)中,就有5位成为反叛者领袖。在瓦伦的威廉、彻斯特伯爵休等大贵族和部分主教的支持下,英王平定了叛乱,挫败了其兄争夺王位的企图,但王权与大贵族的政治合作出现较大裂痕。事后,王对大多数反叛者予以赦免,继续让其保有封地。但出于疑惧和忧虑,在政治上对反叛者及其家族之人予以排斥,不再让其担任朝臣和重要官职。这样,绝大多数具有显赫家世和军功的诺曼元老大贵族,失去了昔日的显贵身分和地位。

另一方面,为巩固王权的政治基础,威廉二世亦采取相应措施。一是对忠于王的大贵族,有限度地予以任用和封赐,以防其势大难制。二是培植忠于王权的新权贵。自平叛后,威廉二世大力起用中等贵族和王的内府仆役参与王廷的高层决策活动,并让其中的一些人身兼郡守、镇守等要职。由此,这个新贵阶层就逐渐成为推动王国政务的重要政治势力。当时10名主要世俗朝臣中有8名属于新贵阶层,其中王的宫廷管家尤多·达庇菲尔共署证王令达37次,王的王田管家兼郡守罗吉尔·达庇菲尔署证了28次[①g]。这类人大多在诺曼底无封产,又因王之擢用而倍获权势,故能听命于王,勤于王役。

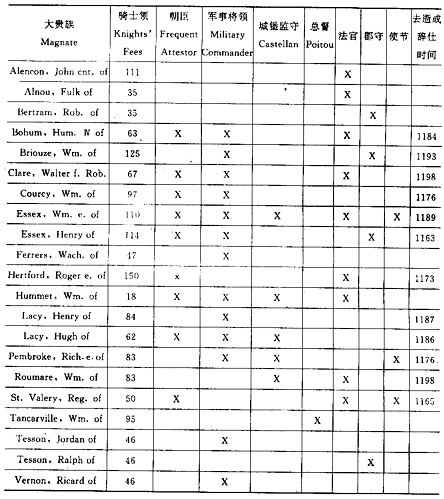

威廉二世的“弃旧擢新”政策,激起了大贵族的强烈不满,双方权力之争日趋尖锐,由此而酝酿出1095年的贵族反叛。在已知的这些反叛者中,绝大多数为1088年反叛王权的大贵族或其后裔,他们都是政治上的失宠者。此况见表2所示[②g]:

表2.1095年反叛或密谋者在此前的政治活动和土地年收入

表中有几位是威廉一世时的元老贵族朝臣或其后裔,即施鲁斯伯里伯爵,蒙哥马利的休,蒙哥马利的腓利普,克莱尔的理查德,诺森伯兰德伯爵莫伯雷的罗伯特(其在1093年继承其叔父库坦茨的杰弗里的封地)。这4人的家族都参加了1088年的反叛。而另两位大贵族尤的威廉、拉西的罗吉尔也是1088年的反叛者。他们都不是朝臣。在威廉二世即位后的8年间,总共才署证王令9次,有的人甚至1次也没有。可以说,争取参预王国政务、恢复昔日的显贵地位,是他们反叛的政治动机。事后,威廉二世严惩反叛者,或处以监禁甚至挖眼酷刑,或将其地产罚没。

在国王集权的官僚政府机构尚未形成的情况下,封建王权的存在与巩固,在很大程度上取决于它是否得到大贵族的有力支持。而要得到这种支持,则需国王拥有较强的个人权威和驭臣之术,这在王位之争导致统治集团分裂时尤须如此。威廉二世个人的政治形象与治国能力均乏善可陈,既无其父那种开疆拓土的巨大声威,也缺乏封建的统治经验。史载他终身未婚无嗣,又无正统的宗教信仰,曾被教会斥之为“一个渎神的反叛者”[①h];他的嗜好乃是军事征服和掠取财物,完全是一个强悍无术的纠纠武夫。这样的国王当然不可能采取有效政策,来缝合封建王权与大贵族之间因王位之争而导致的政治裂痕。由此,他的权威因无大贵族支持而极不稳固,谋叛王权的潜在威胁并未消除,他本人也于1100年在温彻斯特森林狩猎时为贵族暗害。

三

到了亨利一世时期,英国封建王权与世俗贵族的关系在历经曲折之后有了历史转机,并逐渐形成较为广泛的政治合作新局面。

亨利一世系威廉二世之弟,被部分贵族和主教拥立为王,即位次年(1101年)即受到贵族反叛的严重挑战。是年,其兄诺曼底公爵罗伯特率众渡海争夺王位,促使前朝潜存下来的王权与大贵族的权力之争再度激烈爆发。那些政治失宠的诺曼元老大贵族朝臣的后裔乘势反叛王权,成为坚定的“公爵派”;而前朝培植的新权贵和少数未失宠的大贵族,为确保既得权益,成为大力支持国王的“王党”。这次战乱虽被很快平定,但却给亨利王以极大震动,促使他在平叛后认真总结前朝两王的统治经验和教训,重新调整王权与贵族的关系,与贵族各阶层建立密切的政治合作。亨利一世是一个雄才大略、志向高远的国王,他的政治抱负,不仅是要征服诺曼底这一导致国政动荡的祸源之地,恢复其父时期的那种“跨海而治”的统一局面,而且要改革先王旧制,构建国王集权的官僚政府机构,以处理日益复杂的王国政务,确保封建王朝的长治久安。这也促使他在调整王权与贵族的关系时,从培固王权的政治基础着手,实施“擢新保旧、恩威并重”的治国方略。

鉴于前朝的用人经验和大贵族反叛的教训,亨利王相当注重延揽和重用“新人”。所谓“新人”,即指出身寒微、起于草莽的识文有术之士。当时的编年史家称其为“起于底层之人”(men raised from the dust)[①i]。他们中有部分是国王内府的卑贱仆役,家世不清,可能是小土地所有者或骑士阶层中的贫寒者。国王大力擢用他们为朝臣、官吏,恩赐其土地财产,逐步培植起一个既能与大贵族分权制衡、又能适应于构建官僚政府机构需要的新贵阶层。

“新人”朝臣不断临朝议决国政并署证王令,是此时王国政务的一大特征。据史家统计,亨利一世统治时期,“新人”在临朝者总数中平均约占20%,在王令署证者中约占25%,而且其政治势力呈上升态势。从1120年至1125年,他们平均约占临朝者总数的22%,在王令署证者中约占30%[②i]。在“新人”朝臣中,拉尔夫·巴西特、奥布里·得·维尔、巴斯得雷纳、杰弗里·得·克林顿都是国王的宠臣,在王廷中地位显赫。在此时的朝臣中,还有一些出身于次级封臣或接受王之军役领的富裕骑士,这些人也应属于“新人”一类。他们临朝署证不多,最多的一次在1102年,约占临朝者总数的18%,但在王令署证次数中才占9%[③i]。不过,如加上他们,“新人”朝臣的数量就更可观了。

在“新人”朝臣中,不少人还被任命为中央和地方的显要官职。亨利王统治后期,拉尔夫·巴西特曾一度与大宰相罗吉尔分执相权,权势显重。奥布里·得·维尔则任王廷的宫室长,主持王室的财政开支[④i]。而他们任地方郡守者更多。据史家以《国库卷档》(Pipe Roll)等资料统计,1110年,大多原世袭郡守换上“新人”,只有12个世袭郡守在职。此后,由于“新人”朝臣的接任,到了1123年,只剩下3位世袭郡守。其中林肯郡守和诺森伯兰德郡守等都是王宠信的“新人”朝臣,而上述在中央的两位权力人物巴西特和维尔,还受命为监政(custodian),共同监督11个郡的政务[⑤i]。此外,新人“朝臣”充任各类法官、城堡镇守,森林守护官的亦不少。

“新人”因勤于王事、政绩显著也受到国王的丰厚赏赐。据统计,仅就地产而言,当时全国约18%的罚没来的地产,和25%的无主继承地、33%的贵族旁系子孙的封地、17%的新封领地给予了“新人”。同时,还将16%的大地产的女继承人与“新人”婚配[⑥i]。而且,王还让他们享有一些经济特权,其所获地产常被豁免了税收,有的甚至在所获地产中享有为王行使司法权的特权。例如,哈莫·得·法莱斯,仅在1130年,就被王免去了他在沃威克郡的6海得半土地的丹麦金13先令,新人“朝臣”克林顿不仅在汉普郡拥有封赐的地产,而且被王任命为该地产的常设法官[①j]。总的来说,“新人”所获的地产仍不算大,不过,通过职位和封建地产及特权的享有,他们已跻身于统治集团,成为王国中颇具势力的新贵阶层。

在培植新贵阶层时,亨利一世汲取前朝教训,推行“擢新保旧”的高明政策。在平定少数“公爵派”大贵族的反叛之后,并未对大贵族一概排斥,而仍对之重用和封赏,让其在国政中发挥重要作用。这样,在前朝曾倍受贬抑的诺曼元老贵族的后裔,又渐渐恢复了朝臣的显要身分和地位,频频临朝议决国政和署证王令。据史家统计,大贵族朝臣此时在临朝者人数和王令署证次数上均占12%[②j],这个数字较威廉一世时少得多,也比不上新贵族朝臣,但他们凡临朝就可署证,可见仍有权势。而且,他们中的一些人也是王恩宠的朝臣。有人统计,在对现存的亨利一世文件的署证中,博蒙特家族者为165次,克莱尔家族者55次,彻斯特—阿武兰齐斯—巴耶家族者55次,比哥德家族者112次。瓦伦的威廉第二,彻斯特伯爵雷纳夫第三,雷彻斯特伯爵罗伯特,克莱尔的理查德·菲兹·吉尔伯特,缪兰伯爵罗伯特、亨廷顿伯爵西蒙等都是当时有名的朝臣。其中瓦伦的威廉在前朝只署证王令2次,而在这一时期则达69次[③j]。此外,王亦常以各种形式对大贵族恩赏。如在统治之初,亨利王就任命克莱尔家族的人为伊利修道院长,任命彻斯特伯爵休的儿子为伯雷的圣·爱德蒙德修道院长,让其享有修道院丰厚的地产收入。而博蒙特家族则被赐予雷彻斯特的市镇和伯爵领。不过,亨利一世对这些大贵族家族的重用和恩赏明显留有余地,一般不授予其重要的具体官职,赐产也有限度。例如,王即位之初,莫尔吞家族的康沃尔伯爵威廉,曾要求受封到地产广大的肯特伯爵领,为王婉言拒绝。1120年,彻斯特伯爵死而无嗣,王让其亲属雷纳夫继承其领,但却让此人放弃了库伯兰德等地的大地产[④j]。很明显,这种举措无非是要防止大贵族势力坐大而钳制王权。

不过,大贵族中的王族因其特殊地位而受到国王的竭力重用和封赐。即位之初,王外巡时概让王后马蒂尔达摄政。不久宰相设置,但王后仍有权干政。1118年王后去世,太子阿德林亦行摄政大权。只因不久太子身遇海难,王才将摄政权委与宰相,但仍积极培植王族势力。1121年,王将其私生长子罗伯特封为格罗斯特伯爵,并使之成为显赫朝臣。1130年始,罗伯特伯爵还受命与他人共同掌管温彻斯特国库[⑤j]。王还封赏大量地产给其外甥斯蒂芬,并安排他与布伦伯爵之女继承人结婚,使之一跃成为拥有291.5个骑士领大地产的大贵族[①k]。王还任命其另一私生子罗吉尔为沃威克伯爵。这两人都是王廷中的重要朝臣。

在推行“擢新保旧”政策的过程中,亨利一世还辅之以“恩威并重”的举措,为王权与贵族的合作提供有力保证。他既任“新人”朝臣兼为郡守,但对其财政、司法权力严加监督,并在1130年罢免了一些枉法谋私的郡守[②k]。在驾驭大贵族上亦如此行事。即位之初,在平定“公爵派”贵族的反叛后,他对反叛者并未一概严惩,而是予以宽严有别的处理。对蒙哥马利家族罚没地产,以儆世人;对布伦的大贵族尤斯塔斯,则以王后之妹妻之,以示恩惠,使之成为王之亲戚和密友。而对萨里伯爵、瓦伦家族的威廉的安抚与扼制,堪称典型一例。威廉伯爵原一直求婚于苏格兰女王爱迪丝,但她在1100年与亨利一世完姻,由此威廉始与王结怨。为消除隔阂,王欲以私生女妻之,但因大主教安瑟伦以血统较近干涉而未成。1101年,威廉在王位之争时支持诺曼底公爵而反叛,被王剥夺地产流放。1103年,王让其复故爵田宅,但并未让其参政。1106年他随王征讨诺曼底并被任命为指挥官。此后他开始成为王之朝臣。不久在征讨公爵之子克莱托时又立战功。他总共署证王令69次[③k]。1118年,诺曼底贵族反叛,其侄子卷入,法军也进入诺境,但他仍坚定支持王,平息战乱。故王对他多有田产恩赐,且时免其税,仅1130年,就免征其约104镑丹麦金。他一直效忠到王去世[④k]。此况证明,亨利王在对大贵族羁勒和惩罚的同时,亦以宽容、恩宠相感化,以非凡的驭臣之术赢得了他们的拥护。

通过亨利一世“擢新保旧、恩威并重”的治国方略,英国封建王权与世俗贵族的政治合作发展到一个新的阶段并取得成功。正是基于这种合作,亨利一世征服了诺曼底的分裂集团,恢复了王国“跨海而治”的统一局面,并保持了30多年较稳定的统治秩序;同时,国王的政治集权亦由此而进一步拓展,王国官僚政府机构如财政署、巡回法庭等初步建立并有效运作,以至于史家认为亨利一世的王权已经蜕去较原始的色彩,发展成为一种以官僚政治制度来处理国政的新型的“行政王权”(administrative kingship)[⑤k]或较成熟的“非个人王权”(impersonal monarchy)[⑥k]。

四

王位之争始终是困扰诺曼封建王权的政治痼疾,是促成世俗大贵族反叛的主要祸源。由于王位嫡长子世袭制未牢固确立,王位之争在亨利一世死后再度爆发,进而演化成1138—1154年的英国内战。

亨利一世生前就已意识到王位之争将会造成的严重后果。早在1127年痛失男嗣之后,他就强迫贵族向其女马蒂尔达誓忠,立她为王储。但马蒂尔达在英并无根基。她原是德皇亨利五世的遗孀,后又与安茹伯爵之子杰弗里成婚,与国内很少联系,而英国贵族“对一个女性统治者兴趣不大”[①l],立为王储实际上是埋下了新的王位纷争的祸根。因此,亨利一世死后,其外甥布伦伯爵斯蒂芬在贵族拥立下于1135年继位为王。1138年马蒂尔达纠集势力至英争夺王位,由此而酿成内战。

由于内战恰恰处在成功集权的亨利一世和亨利二世两朝之间,这一时期通常被史家称之为封建贵族私战、掠夺和反叛、割据的“无政府状态时期”(Anarchy)[②l]。延续10多年的内战,激起较为剧烈持久的社会政治大震荡和大分裂,严重削弱了中央王权,引发了大贵族的反叛和封建割据,致使封建王权与世俗贵族的合作关系严重断裂。

当时,一些世俗大贵族利用王位之争和内战之机肆意谋取私家权益,扩张政治势力。大致可分为两类:

一类是以格罗斯特伯爵罗伯特为首的所谓“安茹派”的少数贵族,他们是马蒂尔达的死党,主张废除斯蒂芬王,拥立马蒂尔达为王,期以通过拥立新王成功而获取更大的私家权益。罗伯特伯爵与马蒂尔达同系亨利一世所生,他本已于1136年与最显赫的23个大贵族及一些主教在伦敦附近的王廷会议上向斯蒂芬王誓忠,但出于与马蒂尔达的血缘关系,自内战始就反叛王权,支持马蒂尔达夺位,成为“安茹派”的实际首领。他在布里斯托尔的伯爵府,成了战时“安茹派”的大本营。正是受其蛊惑,格罗斯特的郡守和镇守迈尔斯等一些贵族加入其麾下。此派的威尔士雇佣军,亦多由他征募而来。他曾与因争权而叛王的彻斯特伯爵联合,在1142年的林肯战役中大败王军,将王俘获并送至其伯爵府监禁。

另一类则是向王位争夺双方施加压力以索取权益、扩展势力范围的大贵族。在以往的王位争夺所引起的内战中,贵族或因维护其在诺曼底的利益而被迫反叛王权,或因政治失宠要拥立一个理想新王而反叛王权。而此时,由于激烈的内战致使王权处于瘫痪状态,他们日渐失去参预王国政务的兴趣,且在安茹也无地产可虑,故竭力乘内战来扩展其地方政治势力范围。其时,国王与马蒂尔达都主要依靠雇佣军作战,但能否获得大贵族支持以维护既有的和新征服地区的统治秩序,则是战争成败的关键。为此,双方都不断以封爵、赏职和赐地为诱铒来拉拢大贵族。而利欲熏心的大贵族则以提供支援为筹码,向争战双方讨价还价,索权求地。伯爵领数量的激增就是典型的例证。在斯蒂芬王1135年即位时,英国的伯爵领只有8个,它们是:彻斯特、萨里、白金汉、沃威克、雷彻斯特、北安普顿、亨廷顿、格罗斯特。而至1154年内战结束时,则增至22个,其中有9个系斯蒂芬王所设,它们是:德比、约克、彭布洛克、埃塞克斯、林肯、诺福克、阿伦德尔、赫特福德、伍斯特。有5个则为马蒂尔达所创,它们是:康沃尔、德汶、赫里福德、牛津、索尔兹伯里[①m]。当时,有的大贵族更是肆意践踏封建效忠原则,为最大限度索取权益,在争战双方之间朝秦暮楚,时叛时忠,暴露出赤裸裸的权力欲。杰弗里·得·曼德维尔即为典型。他本出身于元老贵族世家,其先辈在威廉一世和亨利一世时倍沐王恩。在亨利一世晚年,家势略有下降。斯蒂芬王即位后,他被授予伦敦塔监守之要职。但为乘内战揽权谋利,他不断周旋于争战双方之间,其政治态度云雨反复,变幻莫测。1139年底,王封他为埃塞克斯伯爵,但1142年王在林肯战役失败后,他又投奔马蒂尔达。旋即因王后和伊普雷斯的威廉率王军反攻和伦敦市民抗击,“安茹派”失利,他随马蒂尔达逃出伦敦。后者对他封位赐地,并许诺让其世袭受封赏之职位地产。不久,见王军渐占优势,他又投奔国王,成为王廷要人。稍后又因谋叛被王逮捕,让其交出埃塞克斯诸城堡。从1139年至1144年间,他通过忠叛变换的手段,先后从国王和马蒂尔达那里获得不少要职,任过埃塞克斯伯爵、伦敦塔世袭监守、王田总管和埃塞克斯、伦敦、赫特福德、米德塞克斯四郡的世袭郡守及郡法官等要职[②m]。

在争战炽热和贵族反叛的严重形势下,封建的政治割据已日趋显露。伯爵们几乎都控制了其领地所在的郡及其邻郡的政务,时常专断政事,漠视王命。在埃塞克斯伯爵曼德维尔所获世袭郡守及郡法官职务的上述4郡中,他擅专权力,独霸一方,成为这些地区的实际统治者和“绝对主宰者”[③m]。有的伯爵非但如此,而且僭用王令之形式颁布政令,自由享有惟王才有的特权和尊严。例如,1138年被王晋封为伍斯特伯爵的缪兰的沃尔伦,私自下令免除了伍斯特部分地区修道院长和僧侣们的丹麦金等税收和役务。有的大贵族还自铸货币,当时的编年史家纽伯格的威廉,就记载了诺森伯兰德伯爵、温彻斯特主教等私自铸钱[①n]。除了“安茹派”以外,个别伯爵还公然对抗王权,侵占王之领地、城堡等。因谋叛而被捕的埃塞克斯伯爵曼德维尔,在1143年获释后就与王争战;彻斯特伯爵雷纳夫一开始就乘内战与王权对垒,并侵占了王在林肯的城堡和林肯城,与“安茹派”合作在林肯大败王军并俘虏了王,不久又与苏格兰王瓜分了王在兰加斯特的大地产[②n]。有的大贵族甚至四处抢掠烧杀,无恶不作。上述的曼德维尔伯爵在1143年就以其监守的伦敦塔为据点,屡率部众洗劫剑桥郡沼泽地区的民众,不久又攻占伊利和拉姆齐的修道院,驱散僧众,踞此而四处掳掠,剑桥本身也为其焚毁,许多宗教团体被敲剥一空,造成周围数十里土地荒芜,人烟绝灭。1144年战乱至极,“安茹派”罗伯特伯爵的诸子及大小封臣,则在格罗斯特郡和威尔特郡东境杀掠如狂,搞得民不聊生[③n]。与此同时,封建私战不断发生,一些大贵族为争夺势力范围兵刃相见,尤以彻斯特与雷彻斯特两伯爵于内战后期在英中部地区的相互争夺最为激烈。

从当时的情况看,这种严重的“无政府状态”,与其说是世俗大贵族固有的那种包含着巨大权力欲和财富欲的封建离心倾向的产物,毋宁说是他们对王位之争和内战的严重形势所被迫作出的本能反应。随着战争发展,王权逐渐失去政治中心的权威地位。在社会震荡而人人自危的情况下,以各种方式扩展实力乃至实行封建割据,也就成为贵族确保生存和私家权益的最佳选择。即便在当时的中央王廷中,诸如司宫奥布基那样的重臣,其政治立场也动摇不定,以至于“斯蒂芬王能够真正而唯一信任的人,是他的雇佣军主要首领伊普雷斯的威廉”[④n]。可以说,是王位之争的激烈内战瓦解了中央王权,激发起贵族固有的封建离心倾向,促成了封建的政治割据,而不是贵族本身就有借内战之机而分裂割据的政治目的。对此,有史家曾客观地指出,不应设想王权与贵族存在一种持久的权益争夺,内战中贵族的“自治性格”和“独立性”本是王位之争所造成的结果,“而非任何反对王权之意图的产物”[⑤n]。随着战争形势向有利于王军的方向转化,大多数贵族又开始积极支持王权。1147年,“安茹派”首领罗伯特伯爵病死,马蒂尔达被迫离开英国。两年后,安茹军队侵英亦遭惨败,国王的政治权威随之逐渐在大部分地区恢复。基于此况,有学者认为,此时的封建贵族并未进行摆脱王权统治的分裂割据,“这个时期最好被视为内战时期而不是封建的无政府状态时期”[⑥n]。

斯蒂芬王时期的“无政府状态”固然与世俗贵族潜在的封建离心倾向有某种联系,但这种局面的确是王位之争的内战所造成的,它并不证明贵族就是分裂割据的政治势力。之所以作如是观,还在于封建贵族从根本上说是畏惧和反对国内战争及其所造成的无政府混乱局面的。摧城毁池、掠地屠人的内战,不仅导致王权衰微、法制堕坏、仇杀蜂起,而且常造成许多地区田园荒芜,鲜有人迹。这种剧烈的社会裂变和震荡,对整个封建贵族阶层来说既意味着有了获取更大权力财富的可能与机遇,但更多地意味着封建统治秩序的崩溃,意味着他们既得权益的丧失乃至身家性命和整个家族的毁灭。因此,当时不少的贵族,对内战及混乱的社会状况普遍感到忧虑乃至恐惧,并采取了相应的不同对策。有资料显示,一些贵族鉴于实施封君权利的困难实际,为维持自己与下属的领属关系纽带,对封地占有条件被迫作了调整。彭布洛克伯爵的一个大封臣西蒙,免除了他在白金汉郡的一个封臣的所有的地产服役义务,让其在战争结束后才重新服役。王在约克郡的总封臣威廉·得·阿齐斯,在将一块分散地产的部分土地授予其封臣时,只让他多少提供些资助,等到战乱结束后其得到整个地产时,再为他提供骑士役[①o]。有的贵族则从长计议,将地产转移给教会以防不测。例如,在1148年底,当罗伯特·得·切斯尼任林肯主教后,当地的贵族奥斯伯特·得·汪西就向其倾诉,他之所以将阿斯特瓦尔的部分地产损赠给圣·玛利修道院等宗教团体,是为了得到灵魂拯救和死后由其超度亡灵,或在要为僧时能被接纳。同时也是为了在战乱时僧侣们比自己更能有力地保护其牲畜。而且,如果他和妻儿被俘,僧侣们可以调解而不是钱赎的方式来拯救他们[②o]。正是出于这种普遍忧惧的社会心态,当内战所导致的社会混乱和经济萧条局面频繁显现时,恢复安定和平的统一大局和重建封建统治的稳固秩序,就成为贵族各阶层的政治共识和迫切愿望。与此相应,大贵族之间的弃仇修好乃至政治结盟活动也就陆续出现。早在内战尚酣之际,大贵族约翰马歇尔为了与其地方宿敌索尔兹伯里镇守帕特里克和好,甚至不惜休妻与帕氏之妹成婚。内战后期,雷彻斯特伯爵曾将其女哈维丝许配给其宿敌之子格罗彻斯特伯爵[③o]。为泯除旧仇,彻斯特伯爵还将雷普顿的教堂赠予林肯大教堂,并免征其一些税收,以此来弥补它因伯爵及其部属的劫掠而蒙受的损失[④o]。而一些大贵族为缔结政治同盟而相互签订和平与互保条约,更将贵族的弃仇修好活动推向高潮,尤值得史家重视。

完整保存下来并具有典型意义的大贵族政治盟约,当推内战后期彻斯特伯爵雷纳夫和雷彻斯特伯爵罗伯特在林肯主教主持下达成的和平与互保条约[⑤o]。该约旨在消除相互间的敌对战争状态和扩张势力范围的行径,以便有效地遏止其他势力对双方的侵逼,恢复和巩固各辖区域的封建统治秩序。为此,该约对双方及其下属的种种行为和义务作了较详细的明确规定,这大致可归纳为如下四个方面。

1.双方在效忠封君时必须互守忠诚,以尽量减少由于履行封建义务而给对方造成的侵害。条约规定:双方除对各自的封君—国王保持忠诚外,也须维护对对方的忠诚。如果一方须随其封君去攻击另一方,其所带领的骑士不得超过20人,事后应将其所获的任何财产全部归还给对方。如果一方未在15天前公开反对过另一方,则不得以任何理由和机会诱捕对方。

2.相互保护和支援。条约规定:双方都应当善意地保护对方在自己势力范围之中的土地和全部动产。双方的封君和任何下属都不得从其城堡或领地上攻击对方及其下属。双方在摧毁任何人用来攻击一方的城堡时,或在反对一方的任何敌人时,都要相互帮助和支援。

3.停止武力扩张势力范围。条约规定:在欣克利和考文垂之间,欣克利和哈特希尔之间,考文垂和多林顿之间,多林顿和雷彻斯特之间,戈山、基诺尔顿及其附近地区,以及基诺尔顿和贝尔沃伊尔之间,贝尔沃伊尔和奥克汉之间及其附近地区,如果没有双方同意,任何一方都不得私自修建新的城堡。如果有人在这些地区修建城堡,双方要联合互助将其摧毁。

4.双方向林肯主教宣誓守约。若一方违反条约,且又拒绝在对方提出索赔要求后的15天内予以赔偿,那么林肯和彻斯特两主教将对其违约行为予以公正的处罚,两主教将因此而不再充当该条约的担保人[①p]。

在英国中古史上,这可以说是一份仍带有某种封建离心倾向的典型文件,因为它既将国王的政治权威限制在封建宗主权的范围内,又肯定了大贵族在其领地中的私家统治权力和随意私战的权利,这实际上也就是承认了各自封建割据的合理性。然而,即便是这样的一个封建私家盟约,也不应视为一份主张封建政治分裂和独立的文件。在战乱未艾、社会动荡的形势下,它的主旨乃是要缓和大贵族之间的权益冲突和争夺,消除内战中的无政府混乱状态,恢复正常的封建统治秩序。因此,在欲图限制王权侵害大贵族和防止一方利用王权来吞并另一方时,它仍保留了双方对其封君国王的忠诚。在保留领主的开战权利时,它对双方行为的自主性也作了不少限制。同时,它还规定了双方互保和协作的责任,并在双方势力范围的英国中部禁止他人筑堡私战。在中央王权的政治权威严重受挫的情况下,这个封建私家盟约的出现,对于结束封建分裂混战的局面,实现大贵族区域性的政治统一,并由此为王权最高政治权威的恢复和重建,具有重要意义。有史家就指出,正是通过此类“界定和遏止私战”的方法,“国家才逐渐恢复了稳定”[①q];当这两个伯爵为结束争战、稳定秩序而结盟签约时,“一个有力的封建王权的重建就不可避免了”[②q]。亨利二世在1154年即位后能迅速统一王国,与这种大贵族的修好结盟、安抚一方不无联系。而签约的雷彻斯特伯爵罗伯特,也就会理所当然地顺应历史趋势,成为亨利二世的推动国王政治集权的有名宰相。

五

英国封建王权与世俗贵族的密切联系,虽因斯蒂芬王时期王国内战风潮的巨大冲击而倍受损害,但到亨利二世时又得以恢复,并且向广泛多向的全面政治合作关系发展。

亨利二世原是安茹伯爵,1154年斯蒂芬王病故后,他以亨利一世外孙的资格继承王位,建立了安茹王朝。

亨利二世即位后,即将内战中被大贵族侵夺的王室地产收回,让中小贵族复其旧宅故地,对内战中借势获任伯爵的爵位及其合法继承的领地、特权暂予保留。这些举措已显示出他与贵族全面合作的意向。随后,他继承了亨利一世“擢新保旧、恩威并重”的治国方略,并在实施时根据形势需要而有所损益与调整。

依赖包括王族在内的大贵族治国为政,是亨利二世的一项重要政策。为王之初,亨利王重视让王族辅政,其外巡时常由王后埃林诺及王子摄政。以后王渐延揽各阶层的政治精英参预国政,但王族王亲仍是他重用和恩荫的对象。受其扶持,这些人都成为富有显赫的大贵族,拥有大量地产。如格罗斯特伯爵威廉拥有骑士领322个,康沃尔伯爵雷金纳德215个,萨里伯爵哈默利勒140个,奥克汉勃顿领主罗伯特·菲兹·罗伊94个。此外,王以赏赐婚姻的方式,使其子杰弗里获得了拥有188个骑士领的雷奇蒙德伯爵领。这些人多为王之重要朝臣,其中王之叔父雷金纳德是王的资深宠信之顾问。王还以升任教职的方式来拔用其亲属。例如,他让其私生子杰弗里被选为林肯主教,后又封赐地产,使此人拥有骑士领达205个。此人后退出教职,任王之中书令,负责整个王国政府的秘撰事务[③q]。

对与王没有血缘关系的实力雄厚的大贵族,王尤为注重发挥其辅政作用。与亨利一世不同,王不仅让他们充任显要朝臣,也对其授予显赫的具体官职。雷彻斯特伯爵系诺曼元老贵族博蒙特家族的后裔,实力雄厚,拥有255个骑士领,还具有盘根错节的强大家族势力,例如,其兄沃尔伦是拥有74个骑士领的缪兰伯爵,其堂兄威廉是拥有131个骑士领的沃威克伯爵,其女婿威廉是拥有322个骑士领的格罗斯特伯爵,其子和亲友为大贵族的亦不少。此外,此人自幼在亨利一世宫中长大,受过良好的教育,学识渊博,政治经验丰富,且在内战中曾与强大的彻斯特伯爵抗衡与订约。显然,由他来操执相权有利于慑服贵族,推动国王集权。此人任相后,成为王国中权倾朝野的最显赫的人物,王之政令亦因其势而畅行各地,史家认为“他在王廷中的存在是对王国的一种约束力量”[①r]。

在亨利王统治前期,内战时的伯爵或其继任者大多仍暂保有爵位和领地,充任王廷朝臣。从当时一些重要王令中,可以看出大贵族是朝臣的重要组成部分。例如,在1164年颁布的《克拉伦敦宪章》(Constitutions of Clarendon)上署证的,有包括雷彻斯特伯爵罗伯特、康沃尔伯爵雷金纳德在内的9名伯爵,还有2人出身于比哥德、瓦伦大贵族家族,约占此文件署证者23人中的40%。在1177年伦敦王廷会议上颁布的《卡斯提尔——那瓦尔敕令》(Assizeof Castile——Navarre)上署证的15人中,伯爵占了7名,还有1名伯爵之子。1185年在西敏寺颁布的《巴特利牧师会员土地恩准令》(Confirmationof Lands of the Canons of Butley)上署证的6人之中,就有4名伯爵。大贵族朝臣对王国政务的广泛参预,对国王的政治决策发挥重要作用,以至于有史家认为,“亨利二世对他们的依赖远远超过了国王应从封臣那里得到的习惯性的建议和咨询”[②r]。

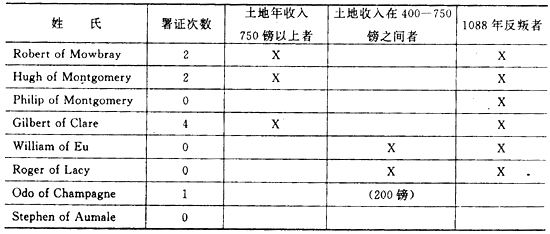

在具体政务上,除了罗伯特伯爵任宰相外,不少大贵族还担任司宫、法官、使节、郡守、城堡要塞镇守、监守等中央和地方的要职,战时则有不少人又任军队将领,其中不少人兼为朝臣。例如,1166年,拥有110个骑士领的埃塞克斯伯爵杰弗里·得·曼德维尔,被任命为安茹朝第一个正式巡回法庭中的两名法官之一,奉旨去巡视各郡。由于他是年又任将军率军征讨威尔士时战死,此法庭活动中断。拥有59个骑士领的索尔兹伯里伯爵帕特里克,既是朝臣,也曾任过将领。康沃尔伯爵雷金纳德身为朝臣,也曾任将领和德汶郡郡守。拥有163个骑士领的萨塞克斯伯爵奥比格尼的威廉朝臣,在1167—1170年期间,为威尔士边境之将领,但仍挤出时间支助王与法王在大陆争战。他也是王之重要使节,曾奉命出使罗马、法国和德意志。拥有60个骑士领的亨利·菲兹·吉罗德,被任命为财务署之司官[③r]。其他大贵族的有关情况,见表3所示[④r]:

表3.亨利二世时部分世俗大贵族的政务活动及其土地占有情况

亨利二世在重用和恩宠贵族的同时,亦宽猛相济,辅之以严厉扼制的措施。即位后,他既让伯爵保有爵位领地并加以擢用,但却不准其继续把持郡政和扩展领地。在此压力下,缪兰伯爵沃尔伦放弃了对伍斯特郡政的控制;诺福克伯爵放弃了对诺福克和苏福克两郡政的支配,其城堡亦为王收回,其欲拥有诺威奇和东盎格里亚地区的要求则为王拒绝。就连宰相雷彻斯特伯爵罗伯特,也被禁止控制赫里福德郡政[①s]。由此,大贵族在内战中控制郡政的局面消失。随着王权的日趋巩固,王推行司法制度改革,渐次剥夺一些大贵族在其领中的经济和司法特权,且尽力以自然减员的和平方式来削减伯爵领,在伯爵死后,不准人继承而让其领消亡。林肯、康沃尔、诺福克等伯爵领就因此在1156、1176年和1177年相继终止。前内战中数量激增的伯爵领不断减少,在1154年有24个,1169年减至16个,到王统治末期,则只剩下12个[①t]。

为重建和完善王国官僚政府机构,也为了制约大贵族的权势,亨利二世也推行“擢新”政策,且在程度和规模上远远超过了亨利一世。他起用的“新人”既有次级封臣、骑士等中小贵族,也有王廷内府中的臣仆,但这两类人时常混同难分。此时“新人”中博学有术者不少,他们以忠诚和才干而受国王大力擢用,一跃而成为新兴权贵,充任朝臣和各种显要官职。有的甚至青云直上,成为“出将入相”的显赫权臣。名臣卢西堪称典型一例。他生于富裕骑士之家,原为前朝颇通法律和治术的小吏。亨利二世即位后即对他重用,先是让其任埃塞克斯与赫特福德郡守以及王之伦敦塔与温莎城堡之监守,不久又被提任为主要朝臣和宰相,与另一宰相罗伯特伯爵共执相权。1168年罗伯特宰相死后,他一人执相权至1178年退休。接任卢西为相的格兰维尔是又一典型。他出自小贵族家庭,精通法律和修辞学,为相前曾任约克郡守和王之法官,在1174年为平定内乱的军事将领,以显赫军功及政绩而受王器重。任相期间既为重要朝臣,又独掌相权,在王国司法制度的改革和运作上,功绩尤为彰著。1186年,他还曾率使团前往巴黎谈判,以遏止法王侵略[②t]。典型之三,当推又一名臣布朗。他乃是家世寒微、才识不凡的诺曼人,曾任西西里王国财务大臣,因宫廷失宠至英,被亨利二世命为施赈吏多年,又兼为督察财政署的钦差大臣[③t]。除了此三名臣外,不少新贵身为朝臣,但亦兼任财政署或中央法庭之官员,更多是兼任郡守。如先后任伯得福德、白金汉、北安普顿诸郡郡守的西蒙·菲兹·彼得,先后任卢特兰、萨塞克斯两郡郡守的理查德·都·荷麦特,都属此类人。

“新人”上升为新兴权贵只是一部分,他们中大多数其实在王国政府中并无固定要职,不过与王关系密切,系王之心腹。他们除了充任朝臣外,也常担任一些属于临时差遣性质的官职,诸如城堡镇守、郡守(特别是1170年王对郡守弊政大调查以后)、雇佣军招募官、财政署吏员、王子辅佐等等,由国王根据需要临时委派,且时常换职或一人数职,因而其职位和政务不断更迭重合,使人很难断定他们究竟隶属于何政府部门,到底以何职为主。例如,休·得·克雷西在1176年被命为巡回法官,1180年又受命赴诺曼底执掌鲁恩的政务,1184年又被任为雇拥军招募官。凡尔登的伯特兰本系一骑士,在1169—1184年任沃威克郡和雷彻斯特郡郡守,但1177年曾被命为王之巡回法官,而在1169年以前,曾被派为庞托森堡的监守[①u]。这种情况反映了当时王国官僚制度仍不健全,但它也证明,国王正是通过这种临时差遣、职务重合的任用方式,将“新人”这一重要政治资源充分利用起来,形成了一个以王廷为核心的宽泛而又灵活的政制运作网络。这对于加强国王的政治集权,提高王国政府的行政效率,具有重要作用。

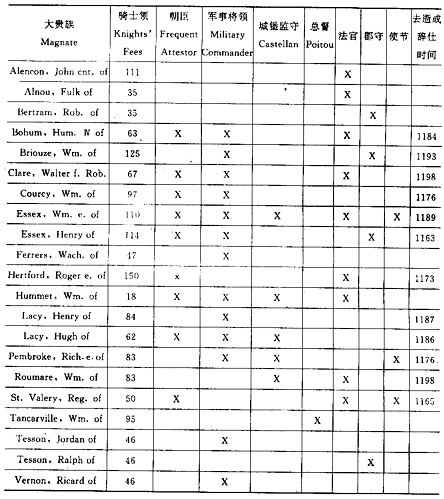

“新人”的效忠和政绩,也得到王的各种恩赏,如赐地、减免税收等,但比亨利一世时要少得多。如宰相卢西,到1179年其地产也才只有25个骑士领。这大概是因为此时官吏增多,国王财政拮据。不过,既然参预王国政务是提高身分、获取荣耀的捷径,“新人”当然乐于为官作吏,勤于政事。除上述情况外,这种现象还可以表4佐证之[②u]:

表4.亨利二世时部分中小贵族的政务活动及地产占有情况

(续表)

同样,“新人”官僚也免不了受王权羁勒而难以扩展势力。宰相卢西因权势赫重而深为王猜忌,于1178年被迫退隐修道院,就是典型一例。此外,王在1170年实施的对郡政弊端的大清查,致使约22名郡守被撤职[①v],其中大多属于“新人”。

亨利二世与世俗贵族全面密切的政治合作,为英国封建王权的进一步发展奠定了牢固的政治基础。在其统治的35年中,亨利二世不仅能恢复和强化一度中断的政治集权进程,完善和扩建官僚政府机构,而且能有力遏止法国对英国的领土扩张,迫使宿敌苏格兰、威尔士、爱尔兰等臣服,顶住势力渐大的教会神权,有效地统治着领土广袤的“安茹帝国”。当然,亨利二世同样不可能根除统治阶级内部的权益之争。在他统治中后期,王国曾一度出现诸王子反叛和争夺王位的事件。而且,由于政府官僚和雇佣军的增多以及宫廷生活的奢靡等,亨利二世开始以增税和加重封建继承金等措施来缓解财政负担,王权与贵族在经济利益上的纷争开始显现。他在1168年和1172年的土地调查和征税,是部分贵族响应王子1173年反叛的原因之一[②v]。不过,双方的经济矛盾只是到了其子约翰王时,才因市场物价的猛涨而激化。

以上粗略探讨大体可表明,自诺曼征服后的百余年间,英国封建王权与世俗贵族在封建土地等级分授占有制的基础上形成了一种统一对立的矛盾关系。国王的封赐和庇护,是贵族封建权益的源头;而贵族的拥护和参与,则是王权勃兴和扩展的前提。国王是贵族的政治代表,而贵族则是王权的政治基础。基于共同的根本利益,王权与贵族在正常的情况下必然要相依为援,特别是在亨利一世和亨利二世时期,王权更与贵族各阶层进行广泛密切的政治合作。国王的延揽和重用,使贵族得以频繁参与王国政务,而贵族朝臣和官吏的政务活动,则有力推动了国王的政治集权。另一方面,双方确也存在着矛盾,甚而导致一些有限而又激烈的斗争,但并不存在势若水火的截然对立,政治合作是这一时期双方关系的历史主流。这一时期贵族反叛固然与其封建离心倾向有关,但实际上主要是由王族的王位之争和某些贵族政治失意等因素促成的。只有当王位的最终归属尚在争夺时,或王权这个王国的政治“中心”失去了统治权威地位时,贵族的封建离心倾向才会较为明晰地暴露出来,但仍受到其政治向心力的制约。而一旦王位归属已成定局或王权从战乱中恢复了其“中心”的权威,贵族也就逐渐向王权归附。由是观之,在探讨中古前期的英国政治时,若囿于某种既定的理论或学术模式而忽略了对史实本身的审填考察,片面夸大封建王权与世俗贵族的矛盾斗争,或在贵族之外去竭力寻找推动封建王权发展的政治力量,是难以得出较为符合历史实际的可信答案的。

注释:

①a H.W.C.戴维斯:《1066至1272年诺曼底人和安吉温人统治下的英国》H.W.C.Davis,England under the Normans and Angevins 1066-1272,伦敦1928年版,第110页。

①b R.伦纳德:《农业社会的英国》R.Lennard,Rural England,牛津1959年版,第25—26页;A.L.普勒:《从末日审判书到大宪章》A.L.Poole,From Domesday Book to Magna Carta,牛津1955年版,第15页。

②b C.A.纽曼:《亨利一世统治时期的盎格鲁——诺曼贵族》C.A.Newman,The Anglo-Norman Nobility in the Reign of Henry Ⅰ,费城1986年版,第135页。

③b 在基督教会支配社会和土地普遍分封的情况下,教俗大贵族之间的界线有时略显模糊。因为两者都受王分封且同样有其封臣和骑士,对王的封建义务亦无大异。更为复杂的是,有人在某地是主教,而在另一地则以世俗的封臣身分或官吏职位来领受封地;有的主教原本系世俗贵族,而有的世俗贵族原曾作过教士。不过,两者仍有明显区别,不难划分。其一,教会贵族有宗教组织的神权理想、行为准则和教职头衔,有权参加宗教会议,具有“特定的地位和职务的流动性”(参见纽曼前揭书,第5页)。其二,判定一个贵族是教是俗,可以根据其是以俗人的还是教士的身分或职位来领取封地。例如在威廉一世时,大贵族奥多和杰弗里在诺曼底分别是巴耶和库坦茨的主教,到英后,两人都以俗人身分受王分封,奥多还任肯特伯爵一职,故他们应属世俗贵族。参见C.W.霍利斯特《盎格鲁—诺曼社会中的王权、大贵族和政府机构》C.W.Hollister,Monarchy,Magnates and Institutions in the Anglo-Norman World,伦敦1986年版,第98页。

①c 霍利斯特前揭书,第248页。

②c 有关这一时期英王国行政机构和官员的情况,可参阅马克垚的《英国封建社会研究》第六章,北京大学出版社1992年版。

③c J.纳尔逊:《早期中古欧洲的政治和典礼》J.Nelson,Politics andRitual in Early Medieval Europe,伦敦1986年版,第242页。

①d 一般估计当时英国的总人口约150万,而诺曼征服者约1万人(布朗:《诺曼人和诺曼征服》R.A.Brown,The Normans and the Norman Conquest,苏福克1985年版,第182页),但也有人估计前者约100万,后者不到1万。参见R.本迪克斯《国王或大众》R.Bendix,Kings Or People,洛杉矶1987年版,第184页。

②d D.C.道格拉斯:《征服者威廉》D.C.Douglas,William the Conqueror,伦敦1983年版,第289页。

③d J.坎伦和R.A.格雷菲斯:《牛津插图英国王权史》J.Cannon and R.AGriffiths,The Oxford Illustrated History of British Monarchy,牛津1988年版,第149页。

④d 资料来源:霍利斯特前揭书,第99页。

①e 戴维斯前揭书,第33页。

①f O.维它利斯:《宗教史》第4卷O.Vitalis,The Ecclesiatical History,edited and translated by M.Chibnall,牛津1983年版,第123页。

②f 维它利斯前揭书,第123页。

①g 霍利斯特前揭书,第110页。

②g 资料来源:霍利斯特前揭书,第103页。

①h 巴洛:《封建的英格兰王国》F.Barlow,The Feudal Kingdom of England,伦敦1955年版,第148页。

①i 纽曼前揭书,第96页。

②i ③i 纽曼前揭书,第138、102页。

④i 巴洛前揭书,第191页。

⑤i 巴洛前揭书,第191页。

⑥i 纽曼前揭书,第138页。

①j 纽曼前揭书,第96、103页。

②j 纽曼前揭书,第138页。

③j 霍利斯特前揭书,第138页。

④j 霍利斯特前揭书,第139页。

⑤j 霍利斯特前揭书,第143页。

①k T.K.基夫:《亨利二世与其子统治下的封建税收和政治共同体》T.K.Keefe,Feudal Assessments and the Political Community under Henry Ⅱand His Sons,加利福尼亚1988年版,第97页。

②k J.A.格林:《亨利一世统治下的英国政府》J.A.Green,The Government of England under Henry Ⅰ,剑桥1986年版,第122页。

③k ④k 霍利斯特前揭书,第144、137页。

⑤k 霍利斯特前揭书,第223页。

⑥k H.G.理查德森和G.O.塞勒斯:《中古英国的统治方式》H.G.Richardsonand G.O.Sayles,The Governance of Medieval England,爱丁堡1974年版,第169页。

①l 普勒前揭书,第131页。

②l H.A.克朗:《斯蒂芬的统治》H.A.Cronne,The Reign of Stephen 1135—1154,伦敦1970年版,第1—9页。

①m F.M.斯滕顿:《英国封建制度的第一个世纪》F.M.Stenton,The FirstCentury of English Feudalism 1066—1166,牛津1954年版,第85—86页。

②m S.彭特:《英国封建贵族领地的历史研究》S.Painter,Studies in theHistory of English Feudal Barony,纽约1980年版,第119页;克朗前揭书,第257页。

③m 彭特前揭书,第120页。

①n 普勒前揭书,第158页。

②n 巴洛前揭书,第223页。

③n 普勒前揭书,第147页。

④n C.W.S.巴诺:《封建的不列颠》C.W.S.Barrow,Feudal Britain,伦敦1983年版,第118页。

⑤n 斯滕顿前揭书,第216—217页。

⑥n 巴洛前揭书,第114页。

①o ②o 斯滕顿前揭书,第245、247页。

③o 巴洛前揭书,第226页。

④o 斯滕顿前揭书,第224页。

⑤o 此协定的签署日期难以精确断定,应在1148年12月19日林肯主教就职至1153年12月16日雷纳夫伯爵去世这一期间的某日。

①p D.C.道格拉斯和G.W.格里纳韦编《英国历史文献》第2卷,D.C.Douglas and G.W.Greenaway ed.English Historical Documents,伦敦1953年版,第930—932页,载有该条约全文。

①q 普勒前揭书,第160页。

②q 斯滕顿前揭书,第225页。

③q 基夫前揭书,第99页。

①r 基夫前揭书,第102页。

②r 基夫前揭书,第105页。

③r 基夫前揭书,第106页。

④r 资料来源:基夫前揭书,第107页。

①s 沃伦前揭书,第365、384页。

①t 沃伦前揭书,第373页。

②t 沃伦前揭书,第264、295页。

③t R.L.普勒:《十二世纪的财政署》R.L.Poole,The Exchequer in theTwelfth Century,牛津1912年版,第117—119页;沃伦前揭书,第312—314页。

①u 沃伦前揭书,第264页。

②u 资料来源:基夫前揭书,第108页。

①v 道格拉斯和格里纳前揭书,第439—440页。

②v 沃伦前揭书,第124、386页。

【专 题 号】K5

【复印期号】1997年04期

【原文出处】《历史研究》(京)1997年01期第92-114页

【作者简介】孟广林,1955年生,历史学博士,中国人民大学历史系教师。

一

1066年的诺曼征服,是中古英国历史上的一大事件,它对这一时期英国封建王权与世俗贵族的关系,具有重要而深远的影响。

在武力入主不列颠的过程中,诺曼底公爵威廉根据统治需要,在军事征服的基础上,将盎格鲁撒克逊王国的政治遗产与诺曼的封建统治方式作了调适与整合,确立起强大的封建王权,史家称之为西欧“第一个最完善的封建王权典型”[①a]。值得注意的是,威廉王在推行封建制时,还借助其军事强权作了便于集权的调整与变通:王领约占全国耕地面积的1/6多,远远超过任何大贵族的地产,各地未开垦的荒地森林悉归王有,王权的经济实力较为雄厚。大贵族的封地虽也庞大,却较为分散,且与王领土地相互间杂。在1085—1086年间,威廉王还通过“末日土地调查”与“索尔兹伯里誓约”突破了封建等级秩序中居间权力的障碍,获得对所有臣民之财产和人身的直接支配权。这样,在西欧大陆不少地区流行的“我的附庸的附庸不是我的附庸”的封建习惯,在英王这里却成了“我的附庸的附庸也是我的附庸”的政治原则,这种原则颇带有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的权威信条的色彩。英国封建制的这些特点,为王权的巩固发展奠定了较牢固的经济和政治基础。从此,英王获得了一国之君和最高宗主的双重政治身分和地位,并据此不断加强集权。到了亨利一世(1100—1135)和亨利二世时,随着国王财政、司法等权力的拓展和王国官僚政府机构的建立,英王更成为各级贵族普遍认同和求助的王国的最高政治权威。

这一时期的英国王权从体制上看是国王拥有军事、财政、司法、行政诸大权的封建君主制,但从本质上讲,它却是整个封建主阶级的联合专政。诺曼征服后,世俗贵族始终是封建贵族的主体。教士因受封而成为贵族者不占多数。据史家估算,威廉王分封的180多名总封臣中,世俗贵族约有150名,其封地占全国耕地面积的54%左右,而主教区与宗教团体的封地加起来也才约占26%;而在总封臣为王提供的约5000名服役骑士中,属教会提供者约只有780名[①b]。这种情况后来亦变动不大。据统计,亨利一世时期,即便不包括王族,世俗贵族家族也有273家,而教会贵族仅有61家[②b]。西方史家对此时贵族的定义尚有分歧,但大都把领有封地、享有某种特权和参预国政作为主要评判标准。依据这些标准和其时贵族等级的变动情况,可归纳出如下定义:所谓世俗贵族,主要是指那些以世俗的封臣身分或官吏职位从王那里直接或间接领有封地,由此而既享有封建特权又对王承担封建义务并不同程度地参预王国政务的封建家族及个人。它既包括威廉一世所分封的含王族在内的大贵族及其世袭家族特权的后裔,也包括以尽职役而受王庇护和封赐的家世寒微的新贵,还包括某些为王推行政务的次级封臣[③b]。

这一时期世俗贵族与封建王权的政治合作,集中体现在他们对王国政务的参预上,其形式主要有两方面。其一,作为王国行政中枢——王廷会议(Curiaregis)的重要政治顾问,与王共商国是,并作为王所颁发的有关令文的证人对文件加以署证(attestation),以示同意和支持。经常临朝(attendance at court)和署证的人即为朝臣[①c](curiales)。有些涉及到某朝臣及其所负责的事务或地区的文件,在署证后还要向他宣读。其时,能否成为朝臣是一个贵族乃至其家族是否具有政治地位和权力的主要标志,而判断一个贵族是不是朝臣或重要朝臣,主要是看他署证王令的次数和在署证者中所居的名次。其二,充任王权在中央或地方的重要吏臣与官员,也是贵族参预国政的另一重要表现。受国王之委任,贵族或充任伯爵,成为镇守边陲或要地的封疆大吏;或就职郡守,成为理政一方的最高地方职官;或居摄政(viceregent)或宰相(justiciar)之显位,在国王出巡时总揽国政大局。此外,中央的财政官员国库长(treasurer)、司宫(chamberlain)及其下属要吏、负责王室安全的警卫长、国王内府骑士(household troops)的首领、中央法庭和地方郡法庭的法官、某些地区和要塞的镇守(constable)或监守(castellan)、国王内府或王田的管家(steward)、赴外使节等要职,也由贵族担任[②c]。而伯爵、摄政、宰相、郡守、镇守等在战事发生时,又有统兵作战之责,他们中的大多数都兼有朝臣身分。

英国封建王权与世俗贵族的政治合作,没有也不可能消除统治阶级内部的矛盾斗争。在土地占有权与政治统治权尚不可分的情况下,诺曼征服后确立的封建土地等级分授占有制度也难免孕育着潜在的封建离心倾向,必然置王权和贵族于封建权益的冲突之中。有学者指出,“在中世纪,没有人想要一个孱弱的国王。……不过,世俗贵族想要的是一个在危机时刻能强有力地领导、但又将地方控制权留在他们手中而不加以干涉的国王”[③c],当时的英国大贵族也是如此。另一方面,英王庇护贵族乃是出于巩固和发展王权的需要,但王权的强化必然要突破封建习惯的限制,将贵族的封建权益纳入王权牢固支配的轨道。这样一来,双方的争夺势不可免。不过,由于诺曼征服后英国王权确立和发展的较强态势和封建制的特点对贵族的制约,由于双方根本利益的一致性,王权与贵族的斗争并未一直处于尖锐状态,而是时缓时急,时潜时发;大规模的冲突其实与国王的集权措施并无直接联系,而主要是由于王族的王位之争、贵族的政治失宠乃至王国“跨海而治”的政治地理等因素所相互酝酿而成;在正常的情况下,贵族反叛的主旨也就在于恢复参预国政的地位和荣誉,或确保既享的封建权益,而不会走向分裂割据。

二

早期诺曼王权对大贵族的重用与排斥,与王位之争引发的大贵族对国王的激烈反叛,是11世纪后期英国封建政治中最为显著的历史现象。

威廉一世在位时,与诺曼大贵族的关系极为密切。当时,诺曼征服者仅占被征服者数量的1/150左右[①d],旧王国的残余势力和民众时有反抗,北方丹麦、挪威和苏格兰诸国之王更觊觎英国王位,不少诺曼人因有祖产在大陆而笃念故土。要应付这种严峻而复杂的统治形势,威廉王就必须与诺曼贵族密切配合,互为支援。另一方面,此时英王国的政制粗陋,王法疏简,较为单纯的政务推行,主要依赖于国王个人的军事权威而不是政治制度的构建与运作;中央官僚政府机构尚在萌发,仅由不断随王巡游的王廷来兼理王国要政。故威廉一世的王权被视为较原始的“个人王权”(personal kingship)[②d]或“巡游王权”(itinerant kingship)[③d]。在此情况下,拥有大地产的总封臣,特别是那些以显赫的家世、军功而受分封的大贵族,就特别受到国王的擢用和恩宠,成为王国政府中的显要朝臣。这种情况见表1所示[④d]:

表1.1087年尚在的英国最大10名贵族的土地年收入和朝臣活动情况

大贵族 年金(镑) 署证次数 署证排名 Odo of Bayeux (deprived 1082) 3000 34 2 Robert of Mortain 2100 30 4 Roger of Montgomery 2100 40 1 Wm. I of Warenne 1165 8 Alan ld.of Richmond 1100+waste 21 7 Hugh e. of Chester 800 15 9 Richard of Clare 780 11 11 Geoffrey of Coutances 780 34 3 |

(续表)

大贵族 年金(镑) 署证次数 署证排名 Geoffrey de Mandeville 780 0 Eustace Ⅱ c. of Boulogne 770 0 Total of attestors in top 15:7 of 10 |

在表1显示的土地年收入达750镑以上的10个最大世俗贵族中,巴耶的奥多、莫尔吞的罗伯特、克莱尔的理查德、蒙奇马利的罗吉尔,或属于王族,或属于王亲。10人中大多是原诺曼公爵领的贵族,在大陆仍占有大量地产。他们共控制了《末日审判书》所统计的约20%的王国土地收入。威廉一世时,在15个最频繁地临朝署证的世俗贵族朝臣中,他们占了7名,在署证者的名次等级中,他们占据前4名。其他3名虽未作朝臣,但瓦伦的威廉以正常的频率署证过8份王令,杰弗里·得·曼德维尔则兼数郡郡守,有5份王令向他宣读。布伦的尤斯塔斯伯爵在布伦镇守。上述7名朝臣中有的还身兼要职。如奥多曾任肯特伯爵,也曾在王到大陆时任摄政,操持国之权柄。休则任彻斯特伯爵。除了这10名最大贵族中的7人外,世俗大贵族中还有8名作为朝臣,有的被任命为伯爵、郡守、法官、城堡监守以及中央王廷中的司宫、王廷警卫长等职。仅从当时的郡守一职来看,伍斯特郡守尤塞、威尔特郡守爱德华、德汶郡守鲍尔得温、诺福克郡守彼哥特、汉普郡守休等等,都是国王的第一流的总封臣。在其统治的二十余年中,威廉王正是依靠诺曼大贵族的支持,才逐渐稳定了局势,确立起强大的封建王权。

不过在威廉一世时,王权与少数显贵的权力之争已现端倪,并在他去世后一触即发。双方斗争的具体原因主要有两方面。其一,诺曼大贵族因土地分封而享有丰厚收入和封建特权,又有显赫的家世、军功,不愿受到王权的严厉统制。以伯爵为例,他们除伯爵领以外还有不少庞大封地,实力雄厚。他们虽因王制而不得干涉郡内的地方政务,但因负有镇守边境、要地的重任,被允准在伯爵领中拥有常备武装和私家法庭,还享有另一些封建特权,如可从郡法庭中收取1/3的司法罚金,可抽取其领内市镇1/3的经济收入[①e]。这些开国元勋又多为朝臣,权势显赫,视己为王之天然顾问,若因故受王贬抑,其中的桀骜不驯者就会滋事乃至反叛。其二,诺曼征服后,英王国形成“跨海而治”的政治地理形势,而王位嫡长子世袭制又远未牢固确立。在此情况下,国王的诸子、女乃至血缘关系较近的王亲常要求继位,有的甚至以诺曼底为基地挑起王位之争,导致贵族内部分裂,甚至引发内战。由此,政治失宠的贵族为寻求理想新王而反叛,本来效忠的贵族则因顾及大陆的祖产而反叛。而国王为确保王位,巩固王权,就须对之严厉打击。

威廉一世时,局势稳定,较有影响的大贵族起事仅有两起,其一是1075年少数伯爵的未遂叛乱,其二是1082年肯特伯爵奥多的“谋反”,但由于英王的巨大声威和与大贵族密切合作,王权与贵族的权力之争并未展开。

随着威廉一世之死而展开的王位之争,揭开了封建王权与世俗大贵族激烈冲突的序幕。因其长子罗伯特曾与法王勾结且屡有夺位之意,威廉一世在临终时选定次子鲁弗斯继承王位,并赠之以王冠、宝剑,函告坎特伯雷大主教予以辅佐。对长子罗伯特,王只让他继承公爵位。王死后,鲁弗斯加冕,是为威廉二世,罗伯特则继位为诺曼底公爵。这样,在“跨海而治”的英王国,就出现了两权对峙、政治分裂的局面,由此而对王权与贵族的关系产生了极为严重的消极影响。当时,封建大贵族在英格兰和诺曼底等地都拥有大量地产和财富,按照封君封臣关系的习惯,继承其父领地和爵位的罗伯特公爵,自然成为他们须忠诚服务的主人。这样,骤然而降的英、诺分治局面,既使国王不再可能享有大贵族虔诚不二的封建效忠,更使大贵族处于进退维谷的尴尬境地。效忠和支持任何一方反对另一方,则意味着其在英格兰或诺曼底的地产和特权将会被剥夺,但又不得不在这两难选择中冒巨大风险作出决定。大贵族的这种矛盾复杂的政治心态,在稍后的诺曼编年史家维它利斯的《宗教史》中可窥一斑。据此历史名著载,1088年,当罗伯特公爵向威廉二世争夺王位时,一些大贵族在反叛国王前,曾制订了一项秘密协定,其中云:

吾辈何从呢?吾主公死时,两位后生继承其位,英格兰和诺格曼底之统治权力骤遭分割。这两位主公如此殊异、如此远隔地生活,吾辈何以能恰当事役于他们?倘若吾辈像理应之那样事役于诺曼底的罗伯特公爵,吾辈将冒犯其弟威廉,那他将剥夺吾辈在英格兰的厚禄和殊荣。反之,若吾辈追随国君威廉,罗伯特公爵则将罚没吾辈在诺曼底的父传产业[①f]。

大贵族最终选择了支持罗伯特的道路。此举既与他们长期受诺曼的土地长子继承制的影响有关,也与他们恪守排他性的封建效忠原则有关,但企盼有一个“仁德”之君来确保其既得权益,则是他们主要的政治动机。故协定又云:

让吾辈在一个牢固而不可悖逆之协定中团结一体,驱逐或诛灭国王威廉。因为他年轻而更鲁莽,吾辈对其无任何义务可言。为达维护两边国土统一之目的,让吾辈拥立公爵罗伯特为英格兰和诺曼底之君主。他是太子,脾气谦和,在其父生前吾辈就已对其誓忠[②f]。

由此,这些大贵族纷纷兴兵反叛。在威廉一世时的10个最大的总封臣(见前表1)中,就有5位成为反叛者领袖。在瓦伦的威廉、彻斯特伯爵休等大贵族和部分主教的支持下,英王平定了叛乱,挫败了其兄争夺王位的企图,但王权与大贵族的政治合作出现较大裂痕。事后,王对大多数反叛者予以赦免,继续让其保有封地。但出于疑惧和忧虑,在政治上对反叛者及其家族之人予以排斥,不再让其担任朝臣和重要官职。这样,绝大多数具有显赫家世和军功的诺曼元老大贵族,失去了昔日的显贵身分和地位。

另一方面,为巩固王权的政治基础,威廉二世亦采取相应措施。一是对忠于王的大贵族,有限度地予以任用和封赐,以防其势大难制。二是培植忠于王权的新权贵。自平叛后,威廉二世大力起用中等贵族和王的内府仆役参与王廷的高层决策活动,并让其中的一些人身兼郡守、镇守等要职。由此,这个新贵阶层就逐渐成为推动王国政务的重要政治势力。当时10名主要世俗朝臣中有8名属于新贵阶层,其中王的宫廷管家尤多·达庇菲尔共署证王令达37次,王的王田管家兼郡守罗吉尔·达庇菲尔署证了28次[①g]。这类人大多在诺曼底无封产,又因王之擢用而倍获权势,故能听命于王,勤于王役。

威廉二世的“弃旧擢新”政策,激起了大贵族的强烈不满,双方权力之争日趋尖锐,由此而酝酿出1095年的贵族反叛。在已知的这些反叛者中,绝大多数为1088年反叛王权的大贵族或其后裔,他们都是政治上的失宠者。此况见表2所示[②g]:

表2.1095年反叛或密谋者在此前的政治活动和土地年收入

表中有几位是威廉一世时的元老贵族朝臣或其后裔,即施鲁斯伯里伯爵,蒙哥马利的休,蒙哥马利的腓利普,克莱尔的理查德,诺森伯兰德伯爵莫伯雷的罗伯特(其在1093年继承其叔父库坦茨的杰弗里的封地)。这4人的家族都参加了1088年的反叛。而另两位大贵族尤的威廉、拉西的罗吉尔也是1088年的反叛者。他们都不是朝臣。在威廉二世即位后的8年间,总共才署证王令9次,有的人甚至1次也没有。可以说,争取参预王国政务、恢复昔日的显贵地位,是他们反叛的政治动机。事后,威廉二世严惩反叛者,或处以监禁甚至挖眼酷刑,或将其地产罚没。

在国王集权的官僚政府机构尚未形成的情况下,封建王权的存在与巩固,在很大程度上取决于它是否得到大贵族的有力支持。而要得到这种支持,则需国王拥有较强的个人权威和驭臣之术,这在王位之争导致统治集团分裂时尤须如此。威廉二世个人的政治形象与治国能力均乏善可陈,既无其父那种开疆拓土的巨大声威,也缺乏封建的统治经验。史载他终身未婚无嗣,又无正统的宗教信仰,曾被教会斥之为“一个渎神的反叛者”[①h];他的嗜好乃是军事征服和掠取财物,完全是一个强悍无术的纠纠武夫。这样的国王当然不可能采取有效政策,来缝合封建王权与大贵族之间因王位之争而导致的政治裂痕。由此,他的权威因无大贵族支持而极不稳固,谋叛王权的潜在威胁并未消除,他本人也于1100年在温彻斯特森林狩猎时为贵族暗害。

三

到了亨利一世时期,英国封建王权与世俗贵族的关系在历经曲折之后有了历史转机,并逐渐形成较为广泛的政治合作新局面。

亨利一世系威廉二世之弟,被部分贵族和主教拥立为王,即位次年(1101年)即受到贵族反叛的严重挑战。是年,其兄诺曼底公爵罗伯特率众渡海争夺王位,促使前朝潜存下来的王权与大贵族的权力之争再度激烈爆发。那些政治失宠的诺曼元老大贵族朝臣的后裔乘势反叛王权,成为坚定的“公爵派”;而前朝培植的新权贵和少数未失宠的大贵族,为确保既得权益,成为大力支持国王的“王党”。这次战乱虽被很快平定,但却给亨利王以极大震动,促使他在平叛后认真总结前朝两王的统治经验和教训,重新调整王权与贵族的关系,与贵族各阶层建立密切的政治合作。亨利一世是一个雄才大略、志向高远的国王,他的政治抱负,不仅是要征服诺曼底这一导致国政动荡的祸源之地,恢复其父时期的那种“跨海而治”的统一局面,而且要改革先王旧制,构建国王集权的官僚政府机构,以处理日益复杂的王国政务,确保封建王朝的长治久安。这也促使他在调整王权与贵族的关系时,从培固王权的政治基础着手,实施“擢新保旧、恩威并重”的治国方略。

鉴于前朝的用人经验和大贵族反叛的教训,亨利王相当注重延揽和重用“新人”。所谓“新人”,即指出身寒微、起于草莽的识文有术之士。当时的编年史家称其为“起于底层之人”(men raised from the dust)[①i]。他们中有部分是国王内府的卑贱仆役,家世不清,可能是小土地所有者或骑士阶层中的贫寒者。国王大力擢用他们为朝臣、官吏,恩赐其土地财产,逐步培植起一个既能与大贵族分权制衡、又能适应于构建官僚政府机构需要的新贵阶层。

“新人”朝臣不断临朝议决国政并署证王令,是此时王国政务的一大特征。据史家统计,亨利一世统治时期,“新人”在临朝者总数中平均约占20%,在王令署证者中约占25%,而且其政治势力呈上升态势。从1120年至1125年,他们平均约占临朝者总数的22%,在王令署证者中约占30%[②i]。在“新人”朝臣中,拉尔夫·巴西特、奥布里·得·维尔、巴斯得雷纳、杰弗里·得·克林顿都是国王的宠臣,在王廷中地位显赫。在此时的朝臣中,还有一些出身于次级封臣或接受王之军役领的富裕骑士,这些人也应属于“新人”一类。他们临朝署证不多,最多的一次在1102年,约占临朝者总数的18%,但在王令署证次数中才占9%[③i]。不过,如加上他们,“新人”朝臣的数量就更可观了。

在“新人”朝臣中,不少人还被任命为中央和地方的显要官职。亨利王统治后期,拉尔夫·巴西特曾一度与大宰相罗吉尔分执相权,权势显重。奥布里·得·维尔则任王廷的宫室长,主持王室的财政开支[④i]。而他们任地方郡守者更多。据史家以《国库卷档》(Pipe Roll)等资料统计,1110年,大多原世袭郡守换上“新人”,只有12个世袭郡守在职。此后,由于“新人”朝臣的接任,到了1123年,只剩下3位世袭郡守。其中林肯郡守和诺森伯兰德郡守等都是王宠信的“新人”朝臣,而上述在中央的两位权力人物巴西特和维尔,还受命为监政(custodian),共同监督11个郡的政务[⑤i]。此外,新人“朝臣”充任各类法官、城堡镇守,森林守护官的亦不少。

“新人”因勤于王事、政绩显著也受到国王的丰厚赏赐。据统计,仅就地产而言,当时全国约18%的罚没来的地产,和25%的无主继承地、33%的贵族旁系子孙的封地、17%的新封领地给予了“新人”。同时,还将16%的大地产的女继承人与“新人”婚配[⑥i]。而且,王还让他们享有一些经济特权,其所获地产常被豁免了税收,有的甚至在所获地产中享有为王行使司法权的特权。例如,哈莫·得·法莱斯,仅在1130年,就被王免去了他在沃威克郡的6海得半土地的丹麦金13先令,新人“朝臣”克林顿不仅在汉普郡拥有封赐的地产,而且被王任命为该地产的常设法官[①j]。总的来说,“新人”所获的地产仍不算大,不过,通过职位和封建地产及特权的享有,他们已跻身于统治集团,成为王国中颇具势力的新贵阶层。

在培植新贵阶层时,亨利一世汲取前朝教训,推行“擢新保旧”的高明政策。在平定少数“公爵派”大贵族的反叛之后,并未对大贵族一概排斥,而仍对之重用和封赏,让其在国政中发挥重要作用。这样,在前朝曾倍受贬抑的诺曼元老贵族的后裔,又渐渐恢复了朝臣的显要身分和地位,频频临朝议决国政和署证王令。据史家统计,大贵族朝臣此时在临朝者人数和王令署证次数上均占12%[②j],这个数字较威廉一世时少得多,也比不上新贵族朝臣,但他们凡临朝就可署证,可见仍有权势。而且,他们中的一些人也是王恩宠的朝臣。有人统计,在对现存的亨利一世文件的署证中,博蒙特家族者为165次,克莱尔家族者55次,彻斯特—阿武兰齐斯—巴耶家族者55次,比哥德家族者112次。瓦伦的威廉第二,彻斯特伯爵雷纳夫第三,雷彻斯特伯爵罗伯特,克莱尔的理查德·菲兹·吉尔伯特,缪兰伯爵罗伯特、亨廷顿伯爵西蒙等都是当时有名的朝臣。其中瓦伦的威廉在前朝只署证王令2次,而在这一时期则达69次[③j]。此外,王亦常以各种形式对大贵族恩赏。如在统治之初,亨利王就任命克莱尔家族的人为伊利修道院长,任命彻斯特伯爵休的儿子为伯雷的圣·爱德蒙德修道院长,让其享有修道院丰厚的地产收入。而博蒙特家族则被赐予雷彻斯特的市镇和伯爵领。不过,亨利一世对这些大贵族家族的重用和恩赏明显留有余地,一般不授予其重要的具体官职,赐产也有限度。例如,王即位之初,莫尔吞家族的康沃尔伯爵威廉,曾要求受封到地产广大的肯特伯爵领,为王婉言拒绝。1120年,彻斯特伯爵死而无嗣,王让其亲属雷纳夫继承其领,但却让此人放弃了库伯兰德等地的大地产[④j]。很明显,这种举措无非是要防止大贵族势力坐大而钳制王权。

不过,大贵族中的王族因其特殊地位而受到国王的竭力重用和封赐。即位之初,王外巡时概让王后马蒂尔达摄政。不久宰相设置,但王后仍有权干政。1118年王后去世,太子阿德林亦行摄政大权。只因不久太子身遇海难,王才将摄政权委与宰相,但仍积极培植王族势力。1121年,王将其私生长子罗伯特封为格罗斯特伯爵,并使之成为显赫朝臣。1130年始,罗伯特伯爵还受命与他人共同掌管温彻斯特国库[⑤j]。王还封赏大量地产给其外甥斯蒂芬,并安排他与布伦伯爵之女继承人结婚,使之一跃成为拥有291.5个骑士领大地产的大贵族[①k]。王还任命其另一私生子罗吉尔为沃威克伯爵。这两人都是王廷中的重要朝臣。

在推行“擢新保旧”政策的过程中,亨利一世还辅之以“恩威并重”的举措,为王权与贵族的合作提供有力保证。他既任“新人”朝臣兼为郡守,但对其财政、司法权力严加监督,并在1130年罢免了一些枉法谋私的郡守[②k]。在驾驭大贵族上亦如此行事。即位之初,在平定“公爵派”贵族的反叛后,他对反叛者并未一概严惩,而是予以宽严有别的处理。对蒙哥马利家族罚没地产,以儆世人;对布伦的大贵族尤斯塔斯,则以王后之妹妻之,以示恩惠,使之成为王之亲戚和密友。而对萨里伯爵、瓦伦家族的威廉的安抚与扼制,堪称典型一例。威廉伯爵原一直求婚于苏格兰女王爱迪丝,但她在1100年与亨利一世完姻,由此威廉始与王结怨。为消除隔阂,王欲以私生女妻之,但因大主教安瑟伦以血统较近干涉而未成。1101年,威廉在王位之争时支持诺曼底公爵而反叛,被王剥夺地产流放。1103年,王让其复故爵田宅,但并未让其参政。1106年他随王征讨诺曼底并被任命为指挥官。此后他开始成为王之朝臣。不久在征讨公爵之子克莱托时又立战功。他总共署证王令69次[③k]。1118年,诺曼底贵族反叛,其侄子卷入,法军也进入诺境,但他仍坚定支持王,平息战乱。故王对他多有田产恩赐,且时免其税,仅1130年,就免征其约104镑丹麦金。他一直效忠到王去世[④k]。此况证明,亨利王在对大贵族羁勒和惩罚的同时,亦以宽容、恩宠相感化,以非凡的驭臣之术赢得了他们的拥护。

通过亨利一世“擢新保旧、恩威并重”的治国方略,英国封建王权与世俗贵族的政治合作发展到一个新的阶段并取得成功。正是基于这种合作,亨利一世征服了诺曼底的分裂集团,恢复了王国“跨海而治”的统一局面,并保持了30多年较稳定的统治秩序;同时,国王的政治集权亦由此而进一步拓展,王国官僚政府机构如财政署、巡回法庭等初步建立并有效运作,以至于史家认为亨利一世的王权已经蜕去较原始的色彩,发展成为一种以官僚政治制度来处理国政的新型的“行政王权”(administrative kingship)[⑤k]或较成熟的“非个人王权”(impersonal monarchy)[⑥k]。

四

王位之争始终是困扰诺曼封建王权的政治痼疾,是促成世俗大贵族反叛的主要祸源。由于王位嫡长子世袭制未牢固确立,王位之争在亨利一世死后再度爆发,进而演化成1138—1154年的英国内战。

亨利一世生前就已意识到王位之争将会造成的严重后果。早在1127年痛失男嗣之后,他就强迫贵族向其女马蒂尔达誓忠,立她为王储。但马蒂尔达在英并无根基。她原是德皇亨利五世的遗孀,后又与安茹伯爵之子杰弗里成婚,与国内很少联系,而英国贵族“对一个女性统治者兴趣不大”[①l],立为王储实际上是埋下了新的王位纷争的祸根。因此,亨利一世死后,其外甥布伦伯爵斯蒂芬在贵族拥立下于1135年继位为王。1138年马蒂尔达纠集势力至英争夺王位,由此而酿成内战。

由于内战恰恰处在成功集权的亨利一世和亨利二世两朝之间,这一时期通常被史家称之为封建贵族私战、掠夺和反叛、割据的“无政府状态时期”(Anarchy)[②l]。延续10多年的内战,激起较为剧烈持久的社会政治大震荡和大分裂,严重削弱了中央王权,引发了大贵族的反叛和封建割据,致使封建王权与世俗贵族的合作关系严重断裂。

当时,一些世俗大贵族利用王位之争和内战之机肆意谋取私家权益,扩张政治势力。大致可分为两类:

一类是以格罗斯特伯爵罗伯特为首的所谓“安茹派”的少数贵族,他们是马蒂尔达的死党,主张废除斯蒂芬王,拥立马蒂尔达为王,期以通过拥立新王成功而获取更大的私家权益。罗伯特伯爵与马蒂尔达同系亨利一世所生,他本已于1136年与最显赫的23个大贵族及一些主教在伦敦附近的王廷会议上向斯蒂芬王誓忠,但出于与马蒂尔达的血缘关系,自内战始就反叛王权,支持马蒂尔达夺位,成为“安茹派”的实际首领。他在布里斯托尔的伯爵府,成了战时“安茹派”的大本营。正是受其蛊惑,格罗斯特的郡守和镇守迈尔斯等一些贵族加入其麾下。此派的威尔士雇佣军,亦多由他征募而来。他曾与因争权而叛王的彻斯特伯爵联合,在1142年的林肯战役中大败王军,将王俘获并送至其伯爵府监禁。

另一类则是向王位争夺双方施加压力以索取权益、扩展势力范围的大贵族。在以往的王位争夺所引起的内战中,贵族或因维护其在诺曼底的利益而被迫反叛王权,或因政治失宠要拥立一个理想新王而反叛王权。而此时,由于激烈的内战致使王权处于瘫痪状态,他们日渐失去参预王国政务的兴趣,且在安茹也无地产可虑,故竭力乘内战来扩展其地方政治势力范围。其时,国王与马蒂尔达都主要依靠雇佣军作战,但能否获得大贵族支持以维护既有的和新征服地区的统治秩序,则是战争成败的关键。为此,双方都不断以封爵、赏职和赐地为诱铒来拉拢大贵族。而利欲熏心的大贵族则以提供支援为筹码,向争战双方讨价还价,索权求地。伯爵领数量的激增就是典型的例证。在斯蒂芬王1135年即位时,英国的伯爵领只有8个,它们是:彻斯特、萨里、白金汉、沃威克、雷彻斯特、北安普顿、亨廷顿、格罗斯特。而至1154年内战结束时,则增至22个,其中有9个系斯蒂芬王所设,它们是:德比、约克、彭布洛克、埃塞克斯、林肯、诺福克、阿伦德尔、赫特福德、伍斯特。有5个则为马蒂尔达所创,它们是:康沃尔、德汶、赫里福德、牛津、索尔兹伯里[①m]。当时,有的大贵族更是肆意践踏封建效忠原则,为最大限度索取权益,在争战双方之间朝秦暮楚,时叛时忠,暴露出赤裸裸的权力欲。杰弗里·得·曼德维尔即为典型。他本出身于元老贵族世家,其先辈在威廉一世和亨利一世时倍沐王恩。在亨利一世晚年,家势略有下降。斯蒂芬王即位后,他被授予伦敦塔监守之要职。但为乘内战揽权谋利,他不断周旋于争战双方之间,其政治态度云雨反复,变幻莫测。1139年底,王封他为埃塞克斯伯爵,但1142年王在林肯战役失败后,他又投奔马蒂尔达。旋即因王后和伊普雷斯的威廉率王军反攻和伦敦市民抗击,“安茹派”失利,他随马蒂尔达逃出伦敦。后者对他封位赐地,并许诺让其世袭受封赏之职位地产。不久,见王军渐占优势,他又投奔国王,成为王廷要人。稍后又因谋叛被王逮捕,让其交出埃塞克斯诸城堡。从1139年至1144年间,他通过忠叛变换的手段,先后从国王和马蒂尔达那里获得不少要职,任过埃塞克斯伯爵、伦敦塔世袭监守、王田总管和埃塞克斯、伦敦、赫特福德、米德塞克斯四郡的世袭郡守及郡法官等要职[②m]。

在争战炽热和贵族反叛的严重形势下,封建的政治割据已日趋显露。伯爵们几乎都控制了其领地所在的郡及其邻郡的政务,时常专断政事,漠视王命。在埃塞克斯伯爵曼德维尔所获世袭郡守及郡法官职务的上述4郡中,他擅专权力,独霸一方,成为这些地区的实际统治者和“绝对主宰者”[③m]。有的伯爵非但如此,而且僭用王令之形式颁布政令,自由享有惟王才有的特权和尊严。例如,1138年被王晋封为伍斯特伯爵的缪兰的沃尔伦,私自下令免除了伍斯特部分地区修道院长和僧侣们的丹麦金等税收和役务。有的大贵族还自铸货币,当时的编年史家纽伯格的威廉,就记载了诺森伯兰德伯爵、温彻斯特主教等私自铸钱[①n]。除了“安茹派”以外,个别伯爵还公然对抗王权,侵占王之领地、城堡等。因谋叛而被捕的埃塞克斯伯爵曼德维尔,在1143年获释后就与王争战;彻斯特伯爵雷纳夫一开始就乘内战与王权对垒,并侵占了王在林肯的城堡和林肯城,与“安茹派”合作在林肯大败王军并俘虏了王,不久又与苏格兰王瓜分了王在兰加斯特的大地产[②n]。有的大贵族甚至四处抢掠烧杀,无恶不作。上述的曼德维尔伯爵在1143年就以其监守的伦敦塔为据点,屡率部众洗劫剑桥郡沼泽地区的民众,不久又攻占伊利和拉姆齐的修道院,驱散僧众,踞此而四处掳掠,剑桥本身也为其焚毁,许多宗教团体被敲剥一空,造成周围数十里土地荒芜,人烟绝灭。1144年战乱至极,“安茹派”罗伯特伯爵的诸子及大小封臣,则在格罗斯特郡和威尔特郡东境杀掠如狂,搞得民不聊生[③n]。与此同时,封建私战不断发生,一些大贵族为争夺势力范围兵刃相见,尤以彻斯特与雷彻斯特两伯爵于内战后期在英中部地区的相互争夺最为激烈。

从当时的情况看,这种严重的“无政府状态”,与其说是世俗大贵族固有的那种包含着巨大权力欲和财富欲的封建离心倾向的产物,毋宁说是他们对王位之争和内战的严重形势所被迫作出的本能反应。随着战争发展,王权逐渐失去政治中心的权威地位。在社会震荡而人人自危的情况下,以各种方式扩展实力乃至实行封建割据,也就成为贵族确保生存和私家权益的最佳选择。即便在当时的中央王廷中,诸如司宫奥布基那样的重臣,其政治立场也动摇不定,以至于“斯蒂芬王能够真正而唯一信任的人,是他的雇佣军主要首领伊普雷斯的威廉”[④n]。可以说,是王位之争的激烈内战瓦解了中央王权,激发起贵族固有的封建离心倾向,促成了封建的政治割据,而不是贵族本身就有借内战之机而分裂割据的政治目的。对此,有史家曾客观地指出,不应设想王权与贵族存在一种持久的权益争夺,内战中贵族的“自治性格”和“独立性”本是王位之争所造成的结果,“而非任何反对王权之意图的产物”[⑤n]。随着战争形势向有利于王军的方向转化,大多数贵族又开始积极支持王权。1147年,“安茹派”首领罗伯特伯爵病死,马蒂尔达被迫离开英国。两年后,安茹军队侵英亦遭惨败,国王的政治权威随之逐渐在大部分地区恢复。基于此况,有学者认为,此时的封建贵族并未进行摆脱王权统治的分裂割据,“这个时期最好被视为内战时期而不是封建的无政府状态时期”[⑥n]。

斯蒂芬王时期的“无政府状态”固然与世俗贵族潜在的封建离心倾向有某种联系,但这种局面的确是王位之争的内战所造成的,它并不证明贵族就是分裂割据的政治势力。之所以作如是观,还在于封建贵族从根本上说是畏惧和反对国内战争及其所造成的无政府混乱局面的。摧城毁池、掠地屠人的内战,不仅导致王权衰微、法制堕坏、仇杀蜂起,而且常造成许多地区田园荒芜,鲜有人迹。这种剧烈的社会裂变和震荡,对整个封建贵族阶层来说既意味着有了获取更大权力财富的可能与机遇,但更多地意味着封建统治秩序的崩溃,意味着他们既得权益的丧失乃至身家性命和整个家族的毁灭。因此,当时不少的贵族,对内战及混乱的社会状况普遍感到忧虑乃至恐惧,并采取了相应的不同对策。有资料显示,一些贵族鉴于实施封君权利的困难实际,为维持自己与下属的领属关系纽带,对封地占有条件被迫作了调整。彭布洛克伯爵的一个大封臣西蒙,免除了他在白金汉郡的一个封臣的所有的地产服役义务,让其在战争结束后才重新服役。王在约克郡的总封臣威廉·得·阿齐斯,在将一块分散地产的部分土地授予其封臣时,只让他多少提供些资助,等到战乱结束后其得到整个地产时,再为他提供骑士役[①o]。有的贵族则从长计议,将地产转移给教会以防不测。例如,在1148年底,当罗伯特·得·切斯尼任林肯主教后,当地的贵族奥斯伯特·得·汪西就向其倾诉,他之所以将阿斯特瓦尔的部分地产损赠给圣·玛利修道院等宗教团体,是为了得到灵魂拯救和死后由其超度亡灵,或在要为僧时能被接纳。同时也是为了在战乱时僧侣们比自己更能有力地保护其牲畜。而且,如果他和妻儿被俘,僧侣们可以调解而不是钱赎的方式来拯救他们[②o]。正是出于这种普遍忧惧的社会心态,当内战所导致的社会混乱和经济萧条局面频繁显现时,恢复安定和平的统一大局和重建封建统治的稳固秩序,就成为贵族各阶层的政治共识和迫切愿望。与此相应,大贵族之间的弃仇修好乃至政治结盟活动也就陆续出现。早在内战尚酣之际,大贵族约翰马歇尔为了与其地方宿敌索尔兹伯里镇守帕特里克和好,甚至不惜休妻与帕氏之妹成婚。内战后期,雷彻斯特伯爵曾将其女哈维丝许配给其宿敌之子格罗彻斯特伯爵[③o]。为泯除旧仇,彻斯特伯爵还将雷普顿的教堂赠予林肯大教堂,并免征其一些税收,以此来弥补它因伯爵及其部属的劫掠而蒙受的损失[④o]。而一些大贵族为缔结政治同盟而相互签订和平与互保条约,更将贵族的弃仇修好活动推向高潮,尤值得史家重视。

完整保存下来并具有典型意义的大贵族政治盟约,当推内战后期彻斯特伯爵雷纳夫和雷彻斯特伯爵罗伯特在林肯主教主持下达成的和平与互保条约[⑤o]。该约旨在消除相互间的敌对战争状态和扩张势力范围的行径,以便有效地遏止其他势力对双方的侵逼,恢复和巩固各辖区域的封建统治秩序。为此,该约对双方及其下属的种种行为和义务作了较详细的明确规定,这大致可归纳为如下四个方面。

1.双方在效忠封君时必须互守忠诚,以尽量减少由于履行封建义务而给对方造成的侵害。条约规定:双方除对各自的封君—国王保持忠诚外,也须维护对对方的忠诚。如果一方须随其封君去攻击另一方,其所带领的骑士不得超过20人,事后应将其所获的任何财产全部归还给对方。如果一方未在15天前公开反对过另一方,则不得以任何理由和机会诱捕对方。

2.相互保护和支援。条约规定:双方都应当善意地保护对方在自己势力范围之中的土地和全部动产。双方的封君和任何下属都不得从其城堡或领地上攻击对方及其下属。双方在摧毁任何人用来攻击一方的城堡时,或在反对一方的任何敌人时,都要相互帮助和支援。

3.停止武力扩张势力范围。条约规定:在欣克利和考文垂之间,欣克利和哈特希尔之间,考文垂和多林顿之间,多林顿和雷彻斯特之间,戈山、基诺尔顿及其附近地区,以及基诺尔顿和贝尔沃伊尔之间,贝尔沃伊尔和奥克汉之间及其附近地区,如果没有双方同意,任何一方都不得私自修建新的城堡。如果有人在这些地区修建城堡,双方要联合互助将其摧毁。

4.双方向林肯主教宣誓守约。若一方违反条约,且又拒绝在对方提出索赔要求后的15天内予以赔偿,那么林肯和彻斯特两主教将对其违约行为予以公正的处罚,两主教将因此而不再充当该条约的担保人[①p]。

在英国中古史上,这可以说是一份仍带有某种封建离心倾向的典型文件,因为它既将国王的政治权威限制在封建宗主权的范围内,又肯定了大贵族在其领地中的私家统治权力和随意私战的权利,这实际上也就是承认了各自封建割据的合理性。然而,即便是这样的一个封建私家盟约,也不应视为一份主张封建政治分裂和独立的文件。在战乱未艾、社会动荡的形势下,它的主旨乃是要缓和大贵族之间的权益冲突和争夺,消除内战中的无政府混乱状态,恢复正常的封建统治秩序。因此,在欲图限制王权侵害大贵族和防止一方利用王权来吞并另一方时,它仍保留了双方对其封君国王的忠诚。在保留领主的开战权利时,它对双方行为的自主性也作了不少限制。同时,它还规定了双方互保和协作的责任,并在双方势力范围的英国中部禁止他人筑堡私战。在中央王权的政治权威严重受挫的情况下,这个封建私家盟约的出现,对于结束封建分裂混战的局面,实现大贵族区域性的政治统一,并由此为王权最高政治权威的恢复和重建,具有重要意义。有史家就指出,正是通过此类“界定和遏止私战”的方法,“国家才逐渐恢复了稳定”[①q];当这两个伯爵为结束争战、稳定秩序而结盟签约时,“一个有力的封建王权的重建就不可避免了”[②q]。亨利二世在1154年即位后能迅速统一王国,与这种大贵族的修好结盟、安抚一方不无联系。而签约的雷彻斯特伯爵罗伯特,也就会理所当然地顺应历史趋势,成为亨利二世的推动国王政治集权的有名宰相。

五

英国封建王权与世俗贵族的密切联系,虽因斯蒂芬王时期王国内战风潮的巨大冲击而倍受损害,但到亨利二世时又得以恢复,并且向广泛多向的全面政治合作关系发展。

亨利二世原是安茹伯爵,1154年斯蒂芬王病故后,他以亨利一世外孙的资格继承王位,建立了安茹王朝。

亨利二世即位后,即将内战中被大贵族侵夺的王室地产收回,让中小贵族复其旧宅故地,对内战中借势获任伯爵的爵位及其合法继承的领地、特权暂予保留。这些举措已显示出他与贵族全面合作的意向。随后,他继承了亨利一世“擢新保旧、恩威并重”的治国方略,并在实施时根据形势需要而有所损益与调整。

依赖包括王族在内的大贵族治国为政,是亨利二世的一项重要政策。为王之初,亨利王重视让王族辅政,其外巡时常由王后埃林诺及王子摄政。以后王渐延揽各阶层的政治精英参预国政,但王族王亲仍是他重用和恩荫的对象。受其扶持,这些人都成为富有显赫的大贵族,拥有大量地产。如格罗斯特伯爵威廉拥有骑士领322个,康沃尔伯爵雷金纳德215个,萨里伯爵哈默利勒140个,奥克汉勃顿领主罗伯特·菲兹·罗伊94个。此外,王以赏赐婚姻的方式,使其子杰弗里获得了拥有188个骑士领的雷奇蒙德伯爵领。这些人多为王之重要朝臣,其中王之叔父雷金纳德是王的资深宠信之顾问。王还以升任教职的方式来拔用其亲属。例如,他让其私生子杰弗里被选为林肯主教,后又封赐地产,使此人拥有骑士领达205个。此人后退出教职,任王之中书令,负责整个王国政府的秘撰事务[③q]。

对与王没有血缘关系的实力雄厚的大贵族,王尤为注重发挥其辅政作用。与亨利一世不同,王不仅让他们充任显要朝臣,也对其授予显赫的具体官职。雷彻斯特伯爵系诺曼元老贵族博蒙特家族的后裔,实力雄厚,拥有255个骑士领,还具有盘根错节的强大家族势力,例如,其兄沃尔伦是拥有74个骑士领的缪兰伯爵,其堂兄威廉是拥有131个骑士领的沃威克伯爵,其女婿威廉是拥有322个骑士领的格罗斯特伯爵,其子和亲友为大贵族的亦不少。此外,此人自幼在亨利一世宫中长大,受过良好的教育,学识渊博,政治经验丰富,且在内战中曾与强大的彻斯特伯爵抗衡与订约。显然,由他来操执相权有利于慑服贵族,推动国王集权。此人任相后,成为王国中权倾朝野的最显赫的人物,王之政令亦因其势而畅行各地,史家认为“他在王廷中的存在是对王国的一种约束力量”[①r]。

在亨利王统治前期,内战时的伯爵或其继任者大多仍暂保有爵位和领地,充任王廷朝臣。从当时一些重要王令中,可以看出大贵族是朝臣的重要组成部分。例如,在1164年颁布的《克拉伦敦宪章》(Constitutions of Clarendon)上署证的,有包括雷彻斯特伯爵罗伯特、康沃尔伯爵雷金纳德在内的9名伯爵,还有2人出身于比哥德、瓦伦大贵族家族,约占此文件署证者23人中的40%。在1177年伦敦王廷会议上颁布的《卡斯提尔——那瓦尔敕令》(Assizeof Castile——Navarre)上署证的15人中,伯爵占了7名,还有1名伯爵之子。1185年在西敏寺颁布的《巴特利牧师会员土地恩准令》(Confirmationof Lands of the Canons of Butley)上署证的6人之中,就有4名伯爵。大贵族朝臣对王国政务的广泛参预,对国王的政治决策发挥重要作用,以至于有史家认为,“亨利二世对他们的依赖远远超过了国王应从封臣那里得到的习惯性的建议和咨询”[②r]。

在具体政务上,除了罗伯特伯爵任宰相外,不少大贵族还担任司宫、法官、使节、郡守、城堡要塞镇守、监守等中央和地方的要职,战时则有不少人又任军队将领,其中不少人兼为朝臣。例如,1166年,拥有110个骑士领的埃塞克斯伯爵杰弗里·得·曼德维尔,被任命为安茹朝第一个正式巡回法庭中的两名法官之一,奉旨去巡视各郡。由于他是年又任将军率军征讨威尔士时战死,此法庭活动中断。拥有59个骑士领的索尔兹伯里伯爵帕特里克,既是朝臣,也曾任过将领。康沃尔伯爵雷金纳德身为朝臣,也曾任将领和德汶郡郡守。拥有163个骑士领的萨塞克斯伯爵奥比格尼的威廉朝臣,在1167—1170年期间,为威尔士边境之将领,但仍挤出时间支助王与法王在大陆争战。他也是王之重要使节,曾奉命出使罗马、法国和德意志。拥有60个骑士领的亨利·菲兹·吉罗德,被任命为财务署之司官[③r]。其他大贵族的有关情况,见表3所示[④r]:

表3.亨利二世时部分世俗大贵族的政务活动及其土地占有情况

亨利二世在重用和恩宠贵族的同时,亦宽猛相济,辅之以严厉扼制的措施。即位后,他既让伯爵保有爵位领地并加以擢用,但却不准其继续把持郡政和扩展领地。在此压力下,缪兰伯爵沃尔伦放弃了对伍斯特郡政的控制;诺福克伯爵放弃了对诺福克和苏福克两郡政的支配,其城堡亦为王收回,其欲拥有诺威奇和东盎格里亚地区的要求则为王拒绝。就连宰相雷彻斯特伯爵罗伯特,也被禁止控制赫里福德郡政[①s]。由此,大贵族在内战中控制郡政的局面消失。随着王权的日趋巩固,王推行司法制度改革,渐次剥夺一些大贵族在其领中的经济和司法特权,且尽力以自然减员的和平方式来削减伯爵领,在伯爵死后,不准人继承而让其领消亡。林肯、康沃尔、诺福克等伯爵领就因此在1156、1176年和1177年相继终止。前内战中数量激增的伯爵领不断减少,在1154年有24个,1169年减至16个,到王统治末期,则只剩下12个[①t]。

为重建和完善王国官僚政府机构,也为了制约大贵族的权势,亨利二世也推行“擢新”政策,且在程度和规模上远远超过了亨利一世。他起用的“新人”既有次级封臣、骑士等中小贵族,也有王廷内府中的臣仆,但这两类人时常混同难分。此时“新人”中博学有术者不少,他们以忠诚和才干而受国王大力擢用,一跃而成为新兴权贵,充任朝臣和各种显要官职。有的甚至青云直上,成为“出将入相”的显赫权臣。名臣卢西堪称典型一例。他生于富裕骑士之家,原为前朝颇通法律和治术的小吏。亨利二世即位后即对他重用,先是让其任埃塞克斯与赫特福德郡守以及王之伦敦塔与温莎城堡之监守,不久又被提任为主要朝臣和宰相,与另一宰相罗伯特伯爵共执相权。1168年罗伯特宰相死后,他一人执相权至1178年退休。接任卢西为相的格兰维尔是又一典型。他出自小贵族家庭,精通法律和修辞学,为相前曾任约克郡守和王之法官,在1174年为平定内乱的军事将领,以显赫军功及政绩而受王器重。任相期间既为重要朝臣,又独掌相权,在王国司法制度的改革和运作上,功绩尤为彰著。1186年,他还曾率使团前往巴黎谈判,以遏止法王侵略[②t]。典型之三,当推又一名臣布朗。他乃是家世寒微、才识不凡的诺曼人,曾任西西里王国财务大臣,因宫廷失宠至英,被亨利二世命为施赈吏多年,又兼为督察财政署的钦差大臣[③t]。除了此三名臣外,不少新贵身为朝臣,但亦兼任财政署或中央法庭之官员,更多是兼任郡守。如先后任伯得福德、白金汉、北安普顿诸郡郡守的西蒙·菲兹·彼得,先后任卢特兰、萨塞克斯两郡郡守的理查德·都·荷麦特,都属此类人。

“新人”上升为新兴权贵只是一部分,他们中大多数其实在王国政府中并无固定要职,不过与王关系密切,系王之心腹。他们除了充任朝臣外,也常担任一些属于临时差遣性质的官职,诸如城堡镇守、郡守(特别是1170年王对郡守弊政大调查以后)、雇佣军招募官、财政署吏员、王子辅佐等等,由国王根据需要临时委派,且时常换职或一人数职,因而其职位和政务不断更迭重合,使人很难断定他们究竟隶属于何政府部门,到底以何职为主。例如,休·得·克雷西在1176年被命为巡回法官,1180年又受命赴诺曼底执掌鲁恩的政务,1184年又被任为雇拥军招募官。凡尔登的伯特兰本系一骑士,在1169—1184年任沃威克郡和雷彻斯特郡郡守,但1177年曾被命为王之巡回法官,而在1169年以前,曾被派为庞托森堡的监守[①u]。这种情况反映了当时王国官僚制度仍不健全,但它也证明,国王正是通过这种临时差遣、职务重合的任用方式,将“新人”这一重要政治资源充分利用起来,形成了一个以王廷为核心的宽泛而又灵活的政制运作网络。这对于加强国王的政治集权,提高王国政府的行政效率,具有重要作用。

“新人”的效忠和政绩,也得到王的各种恩赏,如赐地、减免税收等,但比亨利一世时要少得多。如宰相卢西,到1179年其地产也才只有25个骑士领。这大概是因为此时官吏增多,国王财政拮据。不过,既然参预王国政务是提高身分、获取荣耀的捷径,“新人”当然乐于为官作吏,勤于政事。除上述情况外,这种现象还可以表4佐证之[②u]:

表4.亨利二世时部分中小贵族的政务活动及地产占有情况

(续表)

同样,“新人”官僚也免不了受王权羁勒而难以扩展势力。宰相卢西因权势赫重而深为王猜忌,于1178年被迫退隐修道院,就是典型一例。此外,王在1170年实施的对郡政弊端的大清查,致使约22名郡守被撤职[①v],其中大多属于“新人”。

亨利二世与世俗贵族全面密切的政治合作,为英国封建王权的进一步发展奠定了牢固的政治基础。在其统治的35年中,亨利二世不仅能恢复和强化一度中断的政治集权进程,完善和扩建官僚政府机构,而且能有力遏止法国对英国的领土扩张,迫使宿敌苏格兰、威尔士、爱尔兰等臣服,顶住势力渐大的教会神权,有效地统治着领土广袤的“安茹帝国”。当然,亨利二世同样不可能根除统治阶级内部的权益之争。在他统治中后期,王国曾一度出现诸王子反叛和争夺王位的事件。而且,由于政府官僚和雇佣军的增多以及宫廷生活的奢靡等,亨利二世开始以增税和加重封建继承金等措施来缓解财政负担,王权与贵族在经济利益上的纷争开始显现。他在1168年和1172年的土地调查和征税,是部分贵族响应王子1173年反叛的原因之一[②v]。不过,双方的经济矛盾只是到了其子约翰王时,才因市场物价的猛涨而激化。

以上粗略探讨大体可表明,自诺曼征服后的百余年间,英国封建王权与世俗贵族在封建土地等级分授占有制的基础上形成了一种统一对立的矛盾关系。国王的封赐和庇护,是贵族封建权益的源头;而贵族的拥护和参与,则是王权勃兴和扩展的前提。国王是贵族的政治代表,而贵族则是王权的政治基础。基于共同的根本利益,王权与贵族在正常的情况下必然要相依为援,特别是在亨利一世和亨利二世时期,王权更与贵族各阶层进行广泛密切的政治合作。国王的延揽和重用,使贵族得以频繁参与王国政务,而贵族朝臣和官吏的政务活动,则有力推动了国王的政治集权。另一方面,双方确也存在着矛盾,甚而导致一些有限而又激烈的斗争,但并不存在势若水火的截然对立,政治合作是这一时期双方关系的历史主流。这一时期贵族反叛固然与其封建离心倾向有关,但实际上主要是由王族的王位之争和某些贵族政治失意等因素促成的。只有当王位的最终归属尚在争夺时,或王权这个王国的政治“中心”失去了统治权威地位时,贵族的封建离心倾向才会较为明晰地暴露出来,但仍受到其政治向心力的制约。而一旦王位归属已成定局或王权从战乱中恢复了其“中心”的权威,贵族也就逐渐向王权归附。由是观之,在探讨中古前期的英国政治时,若囿于某种既定的理论或学术模式而忽略了对史实本身的审填考察,片面夸大封建王权与世俗贵族的矛盾斗争,或在贵族之外去竭力寻找推动封建王权发展的政治力量,是难以得出较为符合历史实际的可信答案的。

注释:

①a H.W.C.戴维斯:《1066至1272年诺曼底人和安吉温人统治下的英国》H.W.C.Davis,England under the Normans and Angevins 1066-1272,伦敦1928年版,第110页。

①b R.伦纳德:《农业社会的英国》R.Lennard,Rural England,牛津1959年版,第25—26页;A.L.普勒:《从末日审判书到大宪章》A.L.Poole,From Domesday Book to Magna Carta,牛津1955年版,第15页。

②b C.A.纽曼:《亨利一世统治时期的盎格鲁——诺曼贵族》C.A.Newman,The Anglo-Norman Nobility in the Reign of Henry Ⅰ,费城1986年版,第135页。

③b 在基督教会支配社会和土地普遍分封的情况下,教俗大贵族之间的界线有时略显模糊。因为两者都受王分封且同样有其封臣和骑士,对王的封建义务亦无大异。更为复杂的是,有人在某地是主教,而在另一地则以世俗的封臣身分或官吏职位来领受封地;有的主教原本系世俗贵族,而有的世俗贵族原曾作过教士。不过,两者仍有明显区别,不难划分。其一,教会贵族有宗教组织的神权理想、行为准则和教职头衔,有权参加宗教会议,具有“特定的地位和职务的流动性”(参见纽曼前揭书,第5页)。其二,判定一个贵族是教是俗,可以根据其是以俗人的还是教士的身分或职位来领取封地。例如在威廉一世时,大贵族奥多和杰弗里在诺曼底分别是巴耶和库坦茨的主教,到英后,两人都以俗人身分受王分封,奥多还任肯特伯爵一职,故他们应属世俗贵族。参见C.W.霍利斯特《盎格鲁—诺曼社会中的王权、大贵族和政府机构》C.W.Hollister,Monarchy,Magnates and Institutions in the Anglo-Norman World,伦敦1986年版,第98页。

①c 霍利斯特前揭书,第248页。

②c 有关这一时期英王国行政机构和官员的情况,可参阅马克垚的《英国封建社会研究》第六章,北京大学出版社1992年版。

③c J.纳尔逊:《早期中古欧洲的政治和典礼》J.Nelson,Politics andRitual in Early Medieval Europe,伦敦1986年版,第242页。

①d 一般估计当时英国的总人口约150万,而诺曼征服者约1万人(布朗:《诺曼人和诺曼征服》R.A.Brown,The Normans and the Norman Conquest,苏福克1985年版,第182页),但也有人估计前者约100万,后者不到1万。参见R.本迪克斯《国王或大众》R.Bendix,Kings Or People,洛杉矶1987年版,第184页。

②d D.C.道格拉斯:《征服者威廉》D.C.Douglas,William the Conqueror,伦敦1983年版,第289页。

③d J.坎伦和R.A.格雷菲斯:《牛津插图英国王权史》J.Cannon and R.AGriffiths,The Oxford Illustrated History of British Monarchy,牛津1988年版,第149页。

④d 资料来源:霍利斯特前揭书,第99页。

①e 戴维斯前揭书,第33页。

①f O.维它利斯:《宗教史》第4卷O.Vitalis,The Ecclesiatical History,edited and translated by M.Chibnall,牛津1983年版,第123页。

②f 维它利斯前揭书,第123页。

①g 霍利斯特前揭书,第110页。

②g 资料来源:霍利斯特前揭书,第103页。

①h 巴洛:《封建的英格兰王国》F.Barlow,The Feudal Kingdom of England,伦敦1955年版,第148页。

①i 纽曼前揭书,第96页。

②i ③i 纽曼前揭书,第138、102页。

④i 巴洛前揭书,第191页。

⑤i 巴洛前揭书,第191页。

⑥i 纽曼前揭书,第138页。

①j 纽曼前揭书,第96、103页。

②j 纽曼前揭书,第138页。

③j 霍利斯特前揭书,第138页。

④j 霍利斯特前揭书,第139页。

⑤j 霍利斯特前揭书,第143页。

①k T.K.基夫:《亨利二世与其子统治下的封建税收和政治共同体》T.K.Keefe,Feudal Assessments and the Political Community under Henry Ⅱand His Sons,加利福尼亚1988年版,第97页。

②k J.A.格林:《亨利一世统治下的英国政府》J.A.Green,The Government of England under Henry Ⅰ,剑桥1986年版,第122页。

③k ④k 霍利斯特前揭书,第144、137页。

⑤k 霍利斯特前揭书,第223页。

⑥k H.G.理查德森和G.O.塞勒斯:《中古英国的统治方式》H.G.Richardsonand G.O.Sayles,The Governance of Medieval England,爱丁堡1974年版,第169页。

①l 普勒前揭书,第131页。

②l H.A.克朗:《斯蒂芬的统治》H.A.Cronne,The Reign of Stephen 1135—1154,伦敦1970年版,第1—9页。

①m F.M.斯滕顿:《英国封建制度的第一个世纪》F.M.Stenton,The FirstCentury of English Feudalism 1066—1166,牛津1954年版,第85—86页。

②m S.彭特:《英国封建贵族领地的历史研究》S.Painter,Studies in theHistory of English Feudal Barony,纽约1980年版,第119页;克朗前揭书,第257页。

③m 彭特前揭书,第120页。

①n 普勒前揭书,第158页。

②n 巴洛前揭书,第223页。

③n 普勒前揭书,第147页。

④n C.W.S.巴诺:《封建的不列颠》C.W.S.Barrow,Feudal Britain,伦敦1983年版,第118页。

⑤n 斯滕顿前揭书,第216—217页。

⑥n 巴洛前揭书,第114页。

①o ②o 斯滕顿前揭书,第245、247页。

③o 巴洛前揭书,第226页。

④o 斯滕顿前揭书,第224页。

⑤o 此协定的签署日期难以精确断定,应在1148年12月19日林肯主教就职至1153年12月16日雷纳夫伯爵去世这一期间的某日。

①p D.C.道格拉斯和G.W.格里纳韦编《英国历史文献》第2卷,D.C.Douglas and G.W.Greenaway ed.English Historical Documents,伦敦1953年版,第930—932页,载有该条约全文。

①q 普勒前揭书,第160页。

②q 斯滕顿前揭书,第225页。

③q 基夫前揭书,第99页。

①r 基夫前揭书,第102页。

②r 基夫前揭书,第105页。

③r 基夫前揭书,第106页。

④r 资料来源:基夫前揭书,第107页。

①s 沃伦前揭书,第365、384页。

①t 沃伦前揭书,第373页。

②t 沃伦前揭书,第264、295页。

③t R.L.普勒:《十二世纪的财政署》R.L.Poole,The Exchequer in theTwelfth Century,牛津1912年版,第117—119页;沃伦前揭书,第312—314页。

①u 沃伦前揭书,第264页。

②u 资料来源:基夫前揭书,第108页。

①v 道格拉斯和格里纳前揭书,第439—440页。

②v 沃伦前揭书,第124、386页。