| 明清史 |

论雅典奴隶制民主政治的形成

顾銮斋

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1996年11期

【原文出处】《历史研究》(京)1996年04期第107-121页

【作者简介】顾銮斋,1955年生,山东曲阜师范大学历史系副教授。

雅典奴隶制民主政治的形成,作为古希腊史研究中的重大问题之一,古往今来深受学者关注。19世纪格罗特等人认为,克利斯提尼改革确立了民主政体,雅典从此成为一个奴隶制民主共和国[①a]。这一观点提出后,即为西方学者信奉不疑。仅以《剑桥古代史》而论,虽经十数次修订重印,仍未超越这一认识。其他著作亦大抵如此。20世纪社会主义国家的学者,在这一问题的研究上完全接受了恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中的观点,同样认为克利斯提尼创立了民主政治[②a]。我国史学界关于雅典民主政治的认识和研究,也基本相同[③a]。

但是,早在19世纪以后特别是20世纪上半叶,随着亚里斯多德《雅典政制》等主要历史资料的发现,迈锡尼、特洛耶等古代文明的发掘出土,研究手段和认识水平的进步提高,希腊史上若干重大问题开始得到重新研究认识。上述结论的正确性和科学性已经受到人们的怀疑。英国著名希腊史家哈蒙德在论及克利斯提尼改革时即认为:“对于公正的评论家来说,克利斯提尼宪法是一种平衡宪法,这种宪法授予贵族会议、行政官员、500人会议和公民大会的权力是适合于长期僭主时代之后不同阶级的统治经验的”[④a]。哈蒙德在分析克利斯提尼改革时只字不提民主一词,却在其总结部分指出这是一种“平衡宪法”,可见他并不同意传统的结论。在我国近年希腊史研究中,也有学者开始注意到公元前462年改革在民主政体确立过程中的重要作用[①b]。本文拟通过对古希腊历史上几次重大改革的对比研究,提出一些新的认识。

一

为使讨论集中,首先就民主政治形成的标准问题谈点看法。

奴隶制民主政治的本质,应当是广大公民在国事管理中享有充分而又平等的权利。与民主政治相对立的贵族政治,则是少数人执掌国家大权。血缘关系与财产原则,是贵族维护统治的主要依据,也是民主化进程中的基本障碍。只有清除了这些障碍,才能从根本上摧毁贵族政治,使广大公民在国事管理中享有平等权利成为可能。这样,所谓民主政治的形成,可从两方面得到验证。一方面要看血缘关系在政治生活中的作用是否已削弱到无关宏旨的地步,财产原则是否已经取消。另一方面要看国家在立法、行政、司法诸方面是否已确实建立起民主制度。具体说来要看公民大会是否已真正成为城邦的最高权力机关和立法机关;五百人会议作为公民大会的常设机构,它的运转是否合乎民主程序;陪审法庭是否成为最高司法机关,并在公民案件的审判中能否保证公正判决。与此同时,也就要看贵族会议和执政官委员会这些贵族执政的机关在城邦政治中是否已处于次要、从属的地位。

我认为,按上述标准分析雅典政体,梭伦和克利斯提尼时代仍属贵族性质。

雅典民主政治的形成或确立,经历了一个很长的过程,梭伦改革处在这一过程的开端。它仅仅使雅典政制具有一定的民主成分,却远没有改变国家政体的贵族性质。贵族把持国家政权的局面没有动摇,在一些方面还有所加强。改革之后,由贵族控制的各权力机关仍处在国家政权的峰巅,公民大会、陪审法庭等机构则处于从属的次要的地位[②b]。

关于克利斯提尼改革,一般认为包括4项措施,即:重新划分选举区、创立四百人会议、设置十将军委员会和制定陶片放逐法。这4项措施是否都由克利斯提尼制定,学术界尚未形成一致意见。

克利斯提尼最重要的改革是重划选举区。迄公元前6世纪末,阿提卡各血缘组织都还保持自己单独的地理范围。一个胞族所拥有的土地大体相当于一个单一的“三一区”(克利斯提尼改革之前的“三一区”)。在胞族内部,土地分配给氏族占有,氏族又将土地分配给氏族成员耕种,外邦人无耕种权。克利斯提尼对选举区的重新划分,一方面打破了旧的地理界限,削弱了以血缘关系为纽带的氏族部落组织的活力,而新的权力实体——国家,就是建立在这种选举区的基础之上。另一方面也推进了雅典民主政治形成的过程。10个地区部落的建立,使贵族操纵选举的情况有所改变,使社会下层公民参与政治成为可能。另外,由于德谟(deme)在履行登记手续时将不少贫民、手工业者,甚至将许多外籍侨民和奴隶接收为自己的成员[①c],下层公民人数有所增加,民主力量有所壮大。

但是雅典国家的形成和民主政治的形成并非同步进行。由于历史条件的制约,改革后的雅典,贵族政治仍然处于优势。其主要表现是:

首先,改革没有废除旧的血缘组织。氏族、胞族、部落与新的地域组织并存且仍在相当程度上和一定范围内发挥作用[②c]。例如,胞族成员资格仍旧是授予公民权的重要条件。法令规定,被授予公民权者可进入部落、德谟和胞族,反过来,不能进入部落、胞族者也就不被承认为公民。事实上确有一些人由于种种原因而未能获得胞族成员资格[③c]。克利斯提尼一方面将公民权与德谟成员资格结合在一起,另一方面又保留了旧的原则:一个公民必须是一个胞族成员。

克利斯提尼改革之后接踵而来的辛西巴斯(Xamthippos)和米泰雅德斯(Miltiades)的斗争进一步说明了氏族血缘组织仍具有相当的活力。斗争是在雅典两个著名氏族之间展开的。辛西巴斯属布扎格(Buzygae)氏族,米泰雅德斯属费利得(Phileidae)氏族。前者因联姻关系与奥卡麦奥尼得(Alcomeonid)氏族结成同盟,共同反对费利得(Phileidae)氏族,指控米泰雅德斯犯有欺骗人民罪,要求法庭将他处以死刑[④c]。这场斗争在性质上仍是一场氏族之间争权夺利的斗争。以血缘关系维系的氏族部落制度是氏族贵族权力的重要基础。氏族组织越是活跃,国家政体的贵族性质就越加突出。

重新划分选举区也不是一场彻底的改革。一个新的部落往往包含在地理上毗连的两个“三一区”。正因为如此,马拉松地区仍属于庇西特拉图党派的势力范围。爱安提斯(Aiantis)部落的两个“三一区”仍旧连接在一起,保持着改革前的完整性。在阿提卡东部,爱吉斯(Aigeis)和潘迪奥尼斯(Pandionis)的内地和海岸“三一区”也是毗连的。阿卡门提斯(Akamantis)也存在类似的情况[⑤c]。此外,新的选举区主要限于阿提卡本土,与阿提卡相连并受其控制的某些地区的居民并未包括在这些地区部落之内,如奥罗帕斯(Oropos)、爱柳赛莱(Eleutherai)和萨拉米(Salamis)地区的原有居民即是如此[⑥c]。在雅典具体的历史条件下,地域改革越不彻底,贵族赖以统治的基础越加稳固持久,政体中的民主成分就越是有限,越难发展。

其次,改革保留了梭伦确立的财产原则,从而在公民内部保留了权利的不平等。司库官仍由第一等级充任,执政官仍从一二等级中选出,而贵族会议的成员仍来自任职期满的执政官[①d]。占公民总数很大部分的第四等级仍不能担任官职。

再次,国家各机关的职权范围仍沿袭梭伦旧制。贵族会议实际上仍然是最高权力机关。它享有监察宪法、决定国家大事要事、惩处罪犯、审判叛国者等重大权力。因此,希格内特指出:“当克利斯‘提尼授权他的新的会议(即五百人会议时),他并没有侵犯贵族会议的权力,而是在提供一个必要的保护以防行政长官和公民大会滥用职权”[②d]。

综上所述,克利斯提尼改革在一定程度上削弱了血缘关系,打击了贵族势力,促进了国家的形成。但由于历史条件的局限,仍未能改变国家政体的贵族性质。

二

雅典民主政治的形成须具备两方面条件,一方面是社会中下层群众总体实力的加强,具体表现为经济状况的改善和政治力量的壮大。这里说的社会中下层群众,主要指梭伦改革时划定的、活跃于公元前5世纪的第三、四等级公民。第三等级包括中小工商业奴隶主和小农阶层,第四等级主要是无地贫民。由于他们在政治上不同程度地受到贵族排斥和压制,无权或少权;在经济上受到不同程度侵害,贫穷而困窘,他们要求推翻贵族政治,建立民主政体,构成了民主派的骨干力量和基本群众。经济状况的改善和政治力量的壮大,是他们总体实力加强的基本要素,随着这些要素的发展成熟,民主力量不断壮大,贵族势力相对削弱,从而引起阶级力量对比的变化,促成民主政治的确立。另一方面是国家财力的增长。民主改革与民主政治的确立须以国家财力的增长为其物质保障。只有积累了相当充裕的资财,才能维系中小工商业奴隶主和小农及社会下层群众的联盟,才能进行诸如发放公职津贴、举办社会救济、兴建土木工程一类的有利于发展民主制的事业,才能巩固民主派的地位。

上述两方面条件的成熟在很大程度上依靠工商业的发展。雅典地少人多,所产粮食远不能满足国内需求。据统计,公元前5世纪,雅典在最好的年份生产粮食总计不过45万麦斗[③d],而当时雅典总人口约为33万[④d],年需粮食应为198万麦斗。也就是说,自产量仅为需求量的1/4,绝大部分粮食必须靠进口解决。土地的占有又极不平均。第三等级和第四等级则少地或无地可耕[⑤d]。因此所谓缺粮,主要是对社会中下层群众而言。对雅典公民来说,除了极少数可能通过外出殖民获得一定解决外[①e],大多数公民只有依靠经营工商业以营利换取周围产粮区的粮食[②e]。

工商业发展一方面可使社会中下层群众获得一定的财富积累,从而摆脱贫困面貌,并由此改变终生委身于直接生产劳动的状况而有暇参加正常的政治活动。另一方面可导致社会中下层群众职业结构的变化,使原来从事不同职业的人们基于共同的工商业利益形成政治上的联合;又可提高他们的政治素质,从而进一步壮大他们的政治力量,使他们在斗争中居于优势。

出于同样的原因,政府财力的增长也必须依靠工商业的发展,公元前5世纪中叶雅典经济繁荣时期政府的财政来源,归根到底无不与工商业的发展相关。

雅典发展商品经济的条件十分有利,港口殊佳,海上交通便利,资源丰富。阿提卡多山区,据《剑桥古代史》估计,农耕面积占半岛总面积的1/5[③e]。在这1/5中,土地实际利用率仅占50%,其中适于谷物种植的土地又主要限于平原地区。而在山区与丘陵地带,例如山坡梯田,则只宜栽培葡萄与橄榄,不宜种植谷物[④e]。这样一种土地特性注定了雅典农业种植结构必须是粮食作物与经济作物并举。其经济作物主要是葡萄与橄榄,梭伦改革时,为划分等级而制定财产标准时将葡萄酒、橄榄油和谷物置于同等地位,只要达到规定的标准,无论拥有的是粮、是酒,还是油,都可划入相应等级。而在梭伦以及后来雅典历届政府的经济外交政策中,鼓励酒、油出口都居于突出地位。另外,反映公元前6至5世纪雅典农民栽培、收获葡萄、橄榄劳动场景的浮雕、石刻、图案等艺术品[⑤e]和流行于公元前6至5世纪、铸有橄榄图案的雅典货币[⑥e]比较多见,也说明葡萄和橄榄栽培在雅典农业种植结构中居于重要地位。约公元前6世纪,随着海外粮食的进口,希腊许多城市开始改谷物种植为葡萄、橄榄栽培[⑦e]。这种现象在庇西特拉图时代的雅典尤为显著[⑧e]。而至公元前5世纪,雅典农业种植便以“商品作物为主了”,再加上其他商品经济的因素,至古典时代,商品经济在整个国民经济中的比重已达50%[①f]。但是,雅典工商业经济发展的实际道路还是颇为曲折的。工商业发展在克利斯提尼改革之时还比较有限。商业在相当程度上由小手工业者兼营,专职商人还不多见。手工业发展也比较低下,即使在相对发达的制陶业中,专业匠师也不过百人,而且其中至少一半是外邦人[②f]。当代希腊史家斯塔尔考察了公元前800——前500年的希腊手工业发展状况后指出,手工业作坊所需固定资产不过是生产工具、炉子和工人的保护设施[③f],可见其资金薄弱,生产规模有限。处在这样一种经济背景下,雅典社会中下层群众的经济状况和政治力量是可想而知的,不可能形成阶级力量对比的显著变化,因而不可能兴起深刻的、足以改变政治制度性质的改革浪潮。

也正是在公元前6、5世纪之交,雅典工商业发展加快了步伐。造成这种发展的契机是希波战争(公元前500——前449年)及其影响。这种影响当然是多方面的,而雅典城邦国际地位的提高从而海上霸权的形成无疑是其中最突出的方面之一。国际地位的提高使雅典成为地中海世界的经济文化中心,越来越多的海外工商业者受到吸引并来此定居[④f]。而海上霸权的形成则可以使雅典通过武力强迫不仅爱琴海域而且黑海、地中海的商品运抵雅典集散[⑤f]。至公元前5世纪中叶,在工商业经济空前兴盛的背景下,雅典进入了马克思所赞誉的“极盛时期”。这一时期,阿提卡本土的工业原料得到了合理的利用;橄榄油和葡萄酒开始大量出口。纺织材料、金属矿藏及其他手工业原料因航海业的发展而不断进口[⑥f]。手工业的分工已相当细密,行业已增达20多种,各行业内部又有进一步的分工。如制陶,有粗工、细工之分;细工又分为塑制、彩绘、焙烧等不同工种;甚至在塑制中,瓶、碟、罐、杯也各有专人制作。在古典作家的著述中,还经常看到劝人专事一技的事例。手工业组织也有显著发展,已出现雇佣达120个工人的作坊,尼细阿斯(Nicias)矿区使用了上千名奴隶[⑦f]。商业繁荣可以比利犹斯港为例,雅典仅此一港每年贸易总额即可能高达2500—3000塔兰特之间。如果考虑到公元前4世纪手工业又有相当发展之时雅典一个拥有32名奴隶的制造刀剑的大作坊,每年营业总额仅为2塔兰特,考虑到庞大的波斯帝国当其全盛之时收缴税银总额不过14560塔兰特,而小亚四省共纳银仅1760塔兰特,便可以想见这一贸易总额之巨了[⑧f]。

工商业发展也表现为众多外国商人与工匠移居雅典。据统计,伯里克利时代定居雅典的外籍居民达4万之多[①g]。按雅典法律,外侨不能参加土地分配[②g],这就使他们与农业经营割断了联系,而只能依靠手工业、商业、信贷等维持生计[③g]。在一个只有20万人(包括外国人,不包括奴隶)的小邦里,4万人依靠工商业生活已属罕见,如再将本土居民从事工商的因素考虑在内,便可以想见雅典当时工商业发展的盛况了。

工商业的发展,带来了雅典周围地区的经济繁荣,使地中海、黑海、小亚细亚、北非形成了一个以雅典为中心的有机联系的贸易网络。以粮食为主体的大宗食品由此而不断运抵雅典市场[④g],从而基本解决了雅典的缺粮问题。不仅公民能以较低价格购得粮食,政府也因此而大力举办福利事业,向公民,主要是贫穷公民分粮放赈[⑤g]。《剑桥古代史》乐观地描述了工商业发展为雅典带来的繁荣景象:雅典公民“不仅可以享受阿提卡的橄榄油和葡萄酒,而且可以食用黑海的谷物和干鱼,品尝腓尼基的椰枣和西西里的干酪,可以穿波斯的拖鞋,睡爱尔兰的床铺、枕迦太基的枕头”[⑥g]。

工商业的发展,改变了社会中下层群众的贫困面貌,使他们的经济状况大为改观。第三等级主要是小块土地的占有者。在克利斯提尼时代,由于工商业的发展有限,他们主要从事单一的种植业,缺衣少食。泰米斯托克利扩建海军、鼓励海上贸易的政策实施以后,他们的经济活动开始向着工商业倾斜。至伯里克利时代,工商业经济空前繁荣,他们在耕种小块土地之外从事工商活动已成为普遍现象。例如,阿卡奈(Achanea)区的德谟成员同时是商人、店主、房主、作坊主、工匠、造船匠、泥瓦匠、建筑工、铁匠等[⑦g]。工商业的发展为小农阶层提供了更多的致富机会,开辟了更广的财源。作为中小工商业奴隶主和小农经济状况改观的显著标志,是他们装备重装兵能力的增长。公元前490年,他们装备的重装兵数目不过1万人,至公元前5世纪60年代末,这一数目增长到2.3万人,30年之内就增长了1.3倍[⑧g]。

第四等级公民主要是无地贫民。工商业的发展使他们不再因无地可耕而终日为工作、糊口奔波操劳。根据伯里克利时代救济粮发放的登记材料,他们总共不过1.6万人[①h]。其中有1万人担任桨手[②h]。所余6千人可望充任陪审员,或从事建筑、运输、零售、捕鱼等工作,而每项职业或工作,都能给他们带来收入,足以维生。

经济状况的改观,为社会中下层群众带来了较多的闲暇。亚里斯多德极为重视闲暇的意义,这不仅因为闲暇“有其内在的愉悦与快乐的人生的幸福境界”[③h],更因为它是公民参加政治活动必不可少的条件[④h]。公民没有闲暇,民主政体就是一句空话。

工商业的发展也促成了社会中下层群众在政治上的联合,从而壮大了他们的政治力量。中小工商业奴隶主基于职业与工商业发展的密切关系,对于城邦政策的制定实施寄予极大的关注,主张大力发展工商业,加快财富积累。而要实现这一目标,必须剥夺贵族权利,建立民主政治。他们代表民主化进程的方向,对于改革持坚定立场。小农经济状况和社会地位与中小工商业奴隶主基本相似,所以具有与此基本一致的要求。第四等级公民的构成比较复杂。他们中的大部分依靠工商业、航海和在城邦事务中任职谋求生路[⑤h]。由于工商业的发展和民主政策的制定是他们前途命运的依托,所以,他们是民主政治的坚决拥护者,在民主改革中能与第三等级结成同盟,发挥积极作用。由于在工商业的发展方面具有一致或接近一致的利益,在基于工商业发展的政治权力方面有着相同或基本相同的要求,上述各阶级大体上能够形成统一的力量,支持民主改革,促进民主政治的确立。

社会中下层群众政治力量的增长,改变了雅典党争长达百年的三足鼎立的格局,使平原、海岸与山地三派在实际上改组为贵族派与民主派两大集团,并使民主派在阵容上居于绝对压倒优势。公元前5世纪初叶,中小工商业奴隶主与小农的人数达10万之众,占雅典自由民总数的60%。第四等级6.4万人,占总数的38%。两者相加,共占总数的98%。而贵族奴隶主(包括第一、二等级)人数很少,总共不过4千人,仅占2%[⑥h]。

随着工商业的发展,公元前5世纪上半叶,政府财力也获得了巨大增长。促成这种增长的因素主要有以下几点:1.新的银矿矿脉的发现。雅典很早即有银矿的开采。但劳立温(Laurium)银矿丰富的矿脉却是在公元前483年末或前482年初发现的[⑦h]。这一矿脉的开采,构成了政府财政收入的重要来源。2.提洛同盟的建立。提洛同盟是以雅典为中心组成的,由于雅典执掌同盟金库的管理大权,同盟年金的开支悉由雅典决定。这样盟国的年金也就变成了雅典的一项重要收入。公元前454至前453年,同盟金库由提洛岛迁移雅典,当时库存达8000塔兰特之多。三十年和约签订之时,更增至9700塔兰特[①i]。3.金矿的开采。公元前5世纪70年代,雅典征服了色雷斯的爱恩(Eion),控制了潘给优斯(Pangaeus)金矿的开采。公元前465年,雅典将军西蒙(Cimon)又迫使北爱琴海最富庶的城邦塔索斯(Thasos)投降,从而占领了塔索斯在大陆的斯卡普铁叙列金矿(Scaptesyle mine)。而据希罗多德叙述,斯卡普铁叙列每年可使塔索斯获得80塔兰特黄金收入[②i]。这些金矿的控制和开采使城邦财政获得了进一步增长。4.税收的增加。泰米斯托克利担任执政官期间,实行了许多发展工商业的政策。上述政策的实施使雅典工商业的发展进入了黄金时代[③i]。而这一黄金时代到来的结果,首先是政府工商税收的增加和国家财政的增长[④i]。

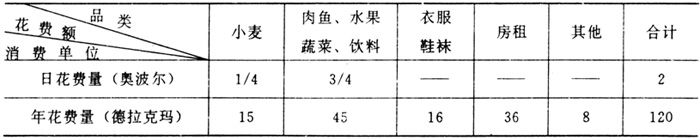

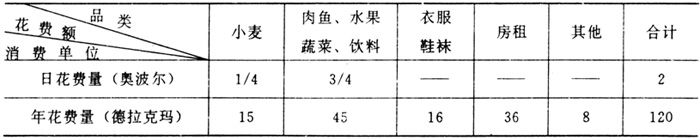

将政府收入数额与公职津贴的发放数额作一换算,有助于我们认识以上因素对政府财政增长与积累的重大作用,以及它们在民主政治改革与确立过程中的重大意义。我们以提洛同盟年金为例作些分析。同盟年金为400塔兰特[⑤i],即1440万奥波尔(1塔兰特等于36000奥波尔),五百人会议议员是领受津贴最高的公职,每日5奥波尔,年金不过1800多奥波尔,执政官4奥波尔,年金为1440奥波尔,陪审员2奥波尔,年金为7200奥波尔。根据当时的物价,我们可以具体说明一个成年男子的消费情况[⑥i]:

这是一个日收入2奥波尔或年收入120德拉克玛的成年人的消费帐单。从所列食品看,他以小麦作为主食,而小麦对于一般雅典公民无疑是优质食物。同时,他在日常用餐中可以吃到肉、鱼、水果、蔬菜,喝到饮料。而且主食的花费在总花费中比例很低,仅为12.5%,副食的花费则高出主食3倍。在古代,这可说是一种较高的生活水平。一个男子的消费情况如此,一对夫妇日收入3奥波尔或年收入180德拉克玛即可达到这一水平。

根据上面的换算,提洛同盟年金400塔兰特可供养包括五百人会议议员、执政官、驻外使节、巡回法官、陪审员、水手等在内的各类公务人员达2万人[①j]。也正因为有了对城邦收入的具体认识,我们才能够真正理解亚里斯多德下面一段话的含义:“后来,由于国家日益壮大,而钱财也积累了很多,他(亚里斯泰德斯)就劝告人民,抛弃田园、入居城市,务以取得领导权为目的,告诉他们说,人人都会有饭吃,有的人服兵役,有的人当守卫军,有的人从事公社事情。这样,他们就可以保持领导地位”[②j]。

三

社会中下层群众总体实力的壮大和政府财力增长的两方面条件是逐步形成的,民主化进程必然伴随着这些条件的成熟逐步深入,而血缘关系和财产原则也就在这一深化过程中逐步瓦解和取消,贵族政体由此而丧失了它的全部基础。

民主化进程因发生在公元前5世纪80年代的三件大事而得以大进,这三件事是泰米斯托克利扩建海军,公元前487年改革和公元前480年改革。

前487年改革的主要内容是改变执政官一职的选举方法。在此之前,执政官是由公民直接选举的。由于缺乏在较小单位内的预选,由于氏族贵族控制城邦政治,被选者大多为氏族贵族的首领人物[③j]。前487年改革将原来的直接选举变为由享有资格的成员抽签。每个德谟根据人口的数量按比例先行选出一定的候选人。这样产生的候选人总数为500人。而后,500名候选人再进行第二轮抽签,从中选出9个执政官[④j]。

前487年改革首次显著地推进了民主化进程。这首先表现为它初步改变了选举方法,从而为选官制度的彻底改革奠定了基础。抽签选举具有很大的盲目性,因为它强调的不是被选者的条件,而是公民参加选举和被选举的平等权利。这很容易将一些庸才和并非代表公意的人选入政府,从而有碍于治理。但在公元前5世纪具体的历史条件下,氏族贵族十分强大,惯于通过手中的权利和诸种人事关系操纵选举,从而垄断高级官职。抽签选举的实施则可大大削弱这些因素,打破氏族贵族操纵选举的局面,因而具有重大意义。贵族会议亦不复为氏族贵族垄断的封闭式机构,由于抽签使执政官来源发生变化,组成贵族会议的成份不再为纯粹的氏族贵族,从而导致了贵族会议性质的转变。

扩建海军是公元前483—前480年的事情。泰米斯托克利出任执政官,适逢劳立温银矿发现丰富的矿脉,遂提议用银矿收入制造战舰,扩建海军之举直接壮大了民主派的政治力量,从而加快了民主化进程。古典时代雅典的繁荣昌盛在很大程度上依靠这支在地中海世界无与伦比的海军舰队,而舰队中的兵勇和水手,绝大部分来自社会中下层群众。泰米斯托克利新造战舰100艘[①j],每艘须配桨手150人[②j]。雅典尚有旧舰100艘[③j]。合计共需桨手3万人[④j]。这3万人中的大多数来自第四等级[⑤j]。另外,战舰所配弓手,也都由第三、四等级担任。这些平凡的兵勇和桨手,不仅为雅典的强盛立下了汗马功劳,因而是公民中的功臣,而且对以后提洛同盟的维护、海上霸权的巩固和对外贸易的发展,担负着重大责任。这种已有的荣誉和未来的使命,大大提高了他们的政治地位,加强了他们的政治作用,直接导致了前480年改革的发生。

前480年改革直接针对选官制度中的财产原则。自梭伦立法以迄公元前5世纪80年代,中间虽经庇西特立图、克利斯提尼等几次重大改革,这一原则并未发生变化。公元前480年萨拉米海战凯旋之后,正当公民群情振奋之时,雅典废除了一切关于行政官职任选的财产限制,规定每个公民在法律上都享有选举权和被选举权[⑥j]。

公元前480年改革的重大意义在于,它废除了梭伦确立的财产原则,把权利之门向社会中下层群众特别是社会下层群众进一步敞开,极大地推动了民主化进程。细察梭伦立法,财产原则、等级制度和选官标准是三位一体的。确立财产原则的目的是为了划分等级,而划分等级的意图又主要在于确立选官标准。换言之,没有财产原则,就不会有这样的等级制度,而没有这样的等级制度,也就无法确定相应的选官标准。由于财产原则构成了划分等级和选举官吏的基础,财产原则的废除也就意味着这种等级制度和选官标准的取消,而等级制度与相应的选官标准取消了,贵族政体也就丧失了它赖以支撑的支柱,社会中下层群众也就获得了充作任何官职的资格。

民主化加深的过程同时是血缘关系瓦解、财产原则废除的过程。如上所述,财产原则在前480年改革中已被明令取消。血缘关系的瓦解则要经历一个较长的过程。造成其瓦解的主要因素有外侨移居雅典与参与雅典事务、贸易的发展、国家制度的完善等。基于上述因素,至公元前5世纪中叶,血缘关系已被严重削弱,在政治生活中很难发挥大的作用了。

民主化的加深直接削弱了贵族政治,血缘关系的瓦解与财产原则的取消则从根本上摧毁了贵族政治的基础,从而为民主派最终战胜贵族派扫清了障碍。

四

公元前480年改革后,政府大多数机构或多或少地发生了变化,这主要表现在人员构成上。由于这些机构的官职大多一年一任,且极少连任,在新的选举制度下,必然形成任职人员的流动,从而导致人员构成的不断更新。但是由于公元前480年改革只涉及公民的任职资格,这些机构在城邦政治中的地位仍沿旧制,所享权力有限。贵族会议则不同,它的人员构成具有很强的稳定性,因为他们不存在选举、任期的问题,全部由执政官转化而来,而一经成为贵族会议成员,其社会地位、政治权利也就获得了终身保障[①l]。此外,贵族会议作为富豪政治的代表,在接受新的成员方面又具有天然的排他性。

在政治权力上,贵族会议的职权范围一直是模糊不清的[②l]。希格内特曾企图说明这种范围,认为它大体享有以下几方面权力[③l]:1.审判预谋杀人案。2.审理与宗教有关的一切案件,如亵渎神灵、破坏神圣的葡萄树等。3.管理国家教产,如处理神庙地产的出租等问题。4.拘捕犯人,听取对犯人的申诉,惩办罪犯,课以罚金而无须说明理由。5.审判阴谋颠覆宪法案。6.对官员实行监察,负责处理对有违法行为的行政官员的检举与告发,监督行政官员遵守法纪。

希格内特认为,他所说明的是梭伦改革时的情况。由于梭伦、克利斯提尼、公元前487年和前480年改革对贵族会议的权力影响不大,所以,又认为可看作公元前462年改革时的基本情形。

其实,以上6点大体上未超出司法权的范围,而在当时,司法与宗教紧密相连,所以又可分为宗教司法权和世俗司法权。在我们看来,希格内特没有充分揭示出公元前462年改革之前贵族会议独揽大权的真实面貌。现能见到的资料说明贵族会议主要只掌握司法权是一个事实,但在前462年改革之前,雅典政体的特点是司法权与行政权混为一体,并以司法权控制行政权。一个机关,享有司法权往往同时掌握行政权[①m],享有司法权越多,掌握的行政权也往往越大。不仅贵族会议如此,执政官委员会、五百人会议也如此。在立法上,贵族会议虽非立法机构,但一切立法活动都必须在它的严格监督和控制下进行。它常常指责法律未能很好地维护传统,甚至公开声称要弥补法律条文之不足。在财政上,它不仅有权对罪犯课以罚金,擅自以此“补偿卫城开支”[②m],更重的是在一定程度上控制国库开支。萨拉米海战爆发后,贵族会议曾向每个公民分发8德拉克玛的费用,以资助他们担任水手[③m]。不仅如此,它还强迫政府的一切机关执行一种监护式的、家长式的纪律。既可以监察、严惩玩忽职守和有违古制的官员,又可以监督全体公民的日常生活,干涉他们的行为和习惯。

关于贵族会议的权力,亚里斯多德曾多次论及。他说,贵族会议“职掌保护法律”、“监察宪法”、“管理最大多数和最重要的国事”。“惩处犯人尤其有最高权力,无论是罚金或是判刑……可以审讯阴谋推翻国家之人,虽则梭伦对于这样的阴谋者已经定下了法律。”“对于违反公共秩序的罪人,不用控告,就可以课以刑罚与罚金”[④m]。亚里斯多德的叙述,不仅指出了贵族会议在司法、行政、财政等方面所享权力的广泛性,而且涉及了它在城邦日常生活中的集权专横,应该说这大体上揭示了贵族会议所享权力的内容。

贵族会议在城邦政治中至高无上的地位,是原始文化累世传承、长期积淀的结果。贵族会议历经多次社会改革而无实质性变化,直至公元前462年厄菲阿尔特改革才终于结束了贵族会议专权的历史。改革剥夺了贵族会议的绝大部分权力[⑤m]。在司法方面,前引希格内特列举的6种权力大多被剥夺,保留下来的只有与宗教相关案件的审判权,如凶杀、破坏神圣的葡萄树[⑥m]等。剥夺了司法权,也就等于剥夺了行政权。改革之后,贵族会议不再拥有行政权力,行政事务悉由民主机关决断;在立法上,贵族会议权威扫地,公民大会可以独自废立法律条文,处理法律事宜;在财政上,国库管理和财政收支之权悉被剥夺,由五百人会议执掌。

公元前462年改革之后,凌驾于公民团体之上、一向左右国家政治、习于发号施令的家长制权力实体不复存在,雅典全体公民和国家机关从此摆脱了贵族会议的强力控制,开始按自己的意志行事。这一重大成果的取得,使民主派付出了血的代价。贵族分子经过密谋策划,暗杀了民主派最卓越的领袖厄菲阿尔特。这是雅典政治史上最为罕见的血案,它的发生从一个侧面表明:公元前462年改革对于贵族政治打击之沉重,对于社会制度变革之深刻,是梭伦立法以来历次改革所不能企及的。不管贵族派如何疯狂反扑,民主政治的确立已成定局,厄菲阿尔特殉职之后,伯里克利继承了他的事业,将民主政治的发展推向了高峰。

剥夺了贵族会议的大权,剩下的工作便是将这些权力在各民主机关中分配[①n],并对这些机关原享有的权力按照机关本身的性质和特点进行调整。在这些重要的民主机构中,公民大会、陪审法庭的构成都具有广泛的群众性。而五百人会议虽经选举产生,但人数较少,分组理事,真正掌握大权的仅占1/10。这对于民主派领袖来说,很容易联想起改革前贵族会议专权的前车之鉴。基于此,民主派领袖在改革中注意了两点:一是不再把贵族会议原享有的权力悉授具有同样常务性质的五百人会议,所余悉数授予其他民主机关。这就明显地体现了改革的民主性质。二是注意授权的广泛性和群众性。改革不仅使各民主机构享有较前大得多的权力,作为公民的个人也享有更多的权利和自主。例如与前相比,公民起诉的机会大大增加了。他们可以自愿担任检举人、起诉人。而起诉人对于案件的审理也获得了更大的干预权[②n]。这又使改革具有了广泛的民主性。

为了防止五百人会议权力的扩张,杜绝专权现象,民主派领袖在授权的同时,又注意采取措施对其加以制约。例如,授权后的五百人会议可以审理阴谋颠覆宪法案,但这种审理只是初审,最后裁决权归于陪审法庭[③n]。五百人会议还享有判处罚金权,但最高额不得超过500德拉克玛。如超过这一数额,须将案件交由公民大会或陪审法庭审理。五百人会议的处理意见可记录在案,却不具有法律效力,只能对最后的裁决产生一定影响[④n]。这些措施不仅其本身具有一定的民主意义,对于民主政治的确立也具有重要作用。

公元前462年改革之前,立法、行政、司法三个部门或官员的执权范围没有明确的界限。一个部门或某种官员往往兼掌几种权力,造成了权力分配的重叠和权力实施的混乱。改革之后,这些权力基本上分立开来,与之相适应,对国家各机关以致各官员也相对划清了职权范围。公民大会成为最高的权力机关和立法机关,它表决议案、选举官吏、颁布法律、制定政策、决定战争与媾和;陪审法庭成为最高司法机关和监察机关,它审理最重要的和大多数的案件,享有判处重大案件的罚金权,监督公职人员,考核政府官员。五百人会议成为最高行政机关,它是公民大会的常务委员会,负责大部分行政事务,草拟提案,主持公民大会,掌管国家财政。十将军委员会除率兵作战外,开始处理行政事务,权力逐渐扩大。贵族会议已从国家权力的峰巅跌落下来,仅保有审判凶杀案的权力,而凶杀案的发生在民主政体存在期间始终是很少的[⑤n],这在客观上也就把它从国家权力体系中排挤了出去。执政官不再兼任法官,原享有的大部分行政权力亦被剥夺,所以,这一官职的设立也几乎变成一种形式。

公元前462年改革后,公民大会等民主机关的作用大为加强。这可由现存刻有雅典法律条文和重要决议的碑铭数量得到说明。公元前6世纪以前的一二百年里,这样的碑铭仅有10篇。而从公元前460年到该世纪末的60年间,约达300篇[①o]。与此相反,贵族会议、执政官委员会的作用逐渐丧失,文献关于它们活动情况的记载已经很少见了。

公元前462年改革以后,国家公职的选任资格或条件对4个等级的公民来说大体上是平等的。凡年满20岁的男性公民,都可以参加公民大会,并有权发表自己的意见或提出自己的议案;凡年满30岁的男性公民,都有权通过抽签担任陪审员;五百人会议议员亦由公民以地区部落为单位抽签选出;十将军委员会的成员是在公民大会上通过举手方式选举的。这样,摆在公民任职面前的条件限制,不再是财产与等级,而仅仅是年龄与性别了。

由以上分析可以看到,公元前462年改革之后,雅典政体已经符合我们前文为民主政治的形成所拟定的标准。至此,我们方可以说,雅典形成了以“主权在民”为特征的民主政体。

注释:

①a参阅G.Groter's Greece,Ⅴ,New York,p.127;摩尔根《古代社会》,商务印书馆1987年版,第253页;J.B.Bury,A History of Greece,Londcn,1900,p.216。

②a参阅塞尔格叶夫《古希腊史》;狄雅可夫、尼科尔斯基《古代世界史》(原始社会、古代东方及希腊部分);乌特钦科、卡里斯托夫《古代的希腊》;米舒林《古代世界史》等关于克利斯提尼改革的论述。

③a参阅周一良、吴于廑《世界通史》;《世界上古史纲》编写组《世界上古史纲》;崔连仲主编《世界史·古代史》;顾准《希腊城邦制度》;李天祜《古代希腊史》等有关克利斯提尼改革的论述。

④a N.G.L.Hammond,A History of Greece To 332 B.C.Oxford,1982,p.191.

①b见廖学盛《古代雅典的民主与工商业》,《中国社会科学院研究生院学报》1988年第5期。

②b G.Grote's Greece,Ⅲ,New York,p.129.

①c亚里斯多德:《政治学》,商务印书馆1983年版,1275[b],36;G.Thomson,Studies in Ancient Greek Society,Ⅱ,London,1955,p.224。

②c Hammond:A History of Greece,Oxford,1982,p.191.

③c Hignett:A History of the Athenian Constitution,Oxford,1975,p.143.

④c希罗多德:《历史》,商务印书馆1985年版,第1卷,第136页;Hignett,A History of the Athenian constitution,p,180。

⑤c⑥c Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.134,p.135.

①d Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.142,p.156.

②d Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.150.

③d The Cambrige Ancient History,Ⅴ,Cambridge,1983,p.13.

④d The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.11.

⑤d 参见朱龙华著《世界历史·上古部分》,北京大学出版社1991年版,第421页。

①e M.I.Finley:Economy and Society in Ancient Greece,New York 1981,p.62。芬利认为,在公元前5世纪雅典海外移民最盛期,移民总数不过10000人,仅居总人口的1/33,这一比例远远小于所产与所需粮食的比例。

②e C.Webber and A.Wildavsky:A History of Taxation and Expenditure in the Western World,New York,1986,p.94.

③e The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.13.

④e S.Barr:The Will of Leus,A History of Greece,New York,1965,p.37.

⑤e参见c.π、乌特钦科、д、л、卡里斯托夫主编《古代的希腊》,人民教育出版社1957年版,第45、47页插图。

⑥e参见M.Rostovtzeff,A History of the Ancient World,Oxford,1936,p.196,Oriental and Greek Coin,j。

⑦eS.Barr,The will of Leus,p.41.

⑧eThe Cambridge Ancient History,Ⅳ,Cambridge,1977,p.66.

①f参见朱龙华《世界历史、上古部分》,第432页。

②fThe Cambridge Ancient History,Ⅲ,Cambridge,1982,p.430.

③fC.G.Starr:The Economic and Social Growth of Early Greece 800—500B.C.New York,1977,p.79.

④fR.Meiggs:The Athenian Empire,Oxford,1984,p.263.

⑤fFinley,Economy and Society in Ancient Greece,p.54,p.55.

⑥fFinley,Economy and Society in Ancient Greece,pp.55—56.

⑦fFinley,同上书,第101页。

⑧f参见朱龙华《世界历史·上古部分》,第422页。

①g说法有异。《剑桥古代史》认为35000——40000,见《剑桥古代史》第5卷,第11页。哈蒙德认为32000,见哈蒙德《希腊史》第329页。巴尔认为7万,见《宙斯的意志》第142页。我国学者顾准认为4万,见顾准《希腊城邦制度》,第165页。陈同燮认为45000人,见陈同燮《希腊罗马简史》第67页。此取顾准一说。

②g参阅色诺芬《雅典的收入》,商务印书馆1983年版,第68页;Meiggs,Athenian Empire,p.262;M.I.Finley,Aristotle and Economic Analysis,见M.I.Finley,Studies in Ancient Society,London,1978,p.49。

③gFinley,Studies in Ancient Society,p.50.

④gFinley,Economy and Society in Ancient Greece,p.57,p.58.

⑤gHammond,A History of Greece to 322 B.C.p.328.

⑥gThe Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.16.参阅修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》第二卷,商务印书馆1978年版,第131页。Meiggs,The Athenian Empire,p.264。

⑦g、⑧g Hammond,A History or Greece to 322 B.C.p.328.

①h此1.6万人指第四等级的家长,如以每家4口计;则为6.4万人,这与后文涉及的各等级的比例相合。

②hHammond,A History of Greece,p.326.按雅典实际拥有的战舰数目,第四等级担任桨手的人数当大多于此。参见Finley,Economy and Society in Ancient Greece,第58页.

③h亚里斯多德:《政治学》Ⅷ,1338[a],2。

④h亚里斯多德:《政治学》Ⅱ,1237[a],25。

⑤hFinley,Economy and Society in Ancient Greece,pp.57—58.

⑥hHammond, A History of Greece to 322 B.C.p.329.

⑦h参见希罗多德《历史》Ⅶ,144。Hammond,A History of Greeceto 322 B.C.p.222。

①iFinley,Economy and society in Ancient Greece,p.51.

②i希罗多德:《历史》Ⅵ,46;Meiggs,The Athenian Empire,p.570。

③iMeiggs,The Athenian Empire,p.262.

④i参见The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.16,p. 18。

⑤i修昔底德认为,同盟贡金原为460塔兰特,后增为平均每年600塔兰特。见《伯罗奔尼撒战争史》第68、115页。

⑥i材料来源:The Cambridge Ancient History,Ⅴ,pp.21—22。

①j此为粗略计算,仅按每人每日2奥波尔计。实际上五百人会议成员、执政官等职务领受津贴数额皆高于此。但考虑到他们人数不多,领受总数相比国家支出总额微不足道,故将高出部分略去不计。关于公职人员数目,可参阅Finley,Economy and Society in Ancient Greece,p.58。芬利认为,雅典在公元前478年以后有常备舰100艘,另有200个干船坞,仅100艘战舰即需配备2万人。所以,即使在和平时期,领受国家津贴的人数也是巨大的。

②j《雅典政制》,商务印书馆1963年版,ⅩⅩⅣ,1。

③jHammond,A History of Greece to 322 B.c.p.219.

④j关于前487年改革,可参阅Hammond,A History of Greece to 322 B.C.p.221;Hignett,A History of the Athenian Constitution,pp.173—176;Bury,A History of Greece,pp.261—262;亚里斯多德:《雅典政制》ⅩⅩⅡ,5。

①k说法不一。希罗多德认为200艘,见希罗多德《历史》,第521页。我国学者顾准持此说,见《希腊城邦制度》,第148—149页。亚里斯多德认为100艘,见《雅典政制》ⅩⅩⅡ,7。哈蒙德则认为,新造战舰100艘,连同旧有的100艘,共200艘,见Hammond, A History of Greece to 322.B.C.p.222。

②k顾准:《希腊城邦制度》,第149页。而据哈蒙德、芬利提供的数字推算,当为170人或200人,见Hammond,A History of Greece to 322B.C.p.326;Finley,Economy and Society in Ancient Greece,p.58。

③kHammond,A History of Greece to 322 B.C.p.222.

④k亚里斯多德:《政治学》第105页注①说,雅典海军当其盛时人数达4万人。

⑤kFinley, Economy and Society in Ancient Greece,pp.57-58.

⑥k关于公元前480年改革,可参阅Grote's Greece,Ⅴ,pp.275-276;另参阅亚里斯多德《政治学》,1274[a],10。

①l参阅The Cambridge Ancient History,Ⅳ,p.52。

②lG.Grote's,Greece,Ⅴ,pp.358-359.

③lHignett,A History of the Athenian Constitution,pp.89-91.

①mGrote's Greece,Ⅴ,pp.352-354.

②m亚里斯多德:《雅典政制》ⅤⅢ,4。

③m亚里斯多德:《雅典政制》ⅩⅩⅢ,1。

④m亚里斯多德:《雅典政制》Ⅲ,6;Ⅳ,4;Ⅷ,4、5。

⑤m参阅The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.98.

⑥m参阅Plutarch's Lives,p.588;Hammond,A History of Greece to 322 B.C.p.288;Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.199。

①n参阅The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.98。

②nHignett,A History of the Athenian Constitution,p.202.

③n、④n Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.200,pp.201-202.

⑤n参阅Grote's Greece,Ⅴ,p.370。

①o见廖学盛《公元前6—4世纪雅典民主政治的若干问题》,载日知主编《古代城邦史研究》,人民出版社1989年版,第252页。

【专 题 号】K5

【复印期号】1996年11期

【原文出处】《历史研究》(京)1996年04期第107-121页

【作者简介】顾銮斋,1955年生,山东曲阜师范大学历史系副教授。

但是,早在19世纪以后特别是20世纪上半叶,随着亚里斯多德《雅典政制》等主要历史资料的发现,迈锡尼、特洛耶等古代文明的发掘出土,研究手段和认识水平的进步提高,希腊史上若干重大问题开始得到重新研究认识。上述结论的正确性和科学性已经受到人们的怀疑。英国著名希腊史家哈蒙德在论及克利斯提尼改革时即认为:“对于公正的评论家来说,克利斯提尼宪法是一种平衡宪法,这种宪法授予贵族会议、行政官员、500人会议和公民大会的权力是适合于长期僭主时代之后不同阶级的统治经验的”[④a]。哈蒙德在分析克利斯提尼改革时只字不提民主一词,却在其总结部分指出这是一种“平衡宪法”,可见他并不同意传统的结论。在我国近年希腊史研究中,也有学者开始注意到公元前462年改革在民主政体确立过程中的重要作用[①b]。本文拟通过对古希腊历史上几次重大改革的对比研究,提出一些新的认识。

一

为使讨论集中,首先就民主政治形成的标准问题谈点看法。

奴隶制民主政治的本质,应当是广大公民在国事管理中享有充分而又平等的权利。与民主政治相对立的贵族政治,则是少数人执掌国家大权。血缘关系与财产原则,是贵族维护统治的主要依据,也是民主化进程中的基本障碍。只有清除了这些障碍,才能从根本上摧毁贵族政治,使广大公民在国事管理中享有平等权利成为可能。这样,所谓民主政治的形成,可从两方面得到验证。一方面要看血缘关系在政治生活中的作用是否已削弱到无关宏旨的地步,财产原则是否已经取消。另一方面要看国家在立法、行政、司法诸方面是否已确实建立起民主制度。具体说来要看公民大会是否已真正成为城邦的最高权力机关和立法机关;五百人会议作为公民大会的常设机构,它的运转是否合乎民主程序;陪审法庭是否成为最高司法机关,并在公民案件的审判中能否保证公正判决。与此同时,也就要看贵族会议和执政官委员会这些贵族执政的机关在城邦政治中是否已处于次要、从属的地位。

我认为,按上述标准分析雅典政体,梭伦和克利斯提尼时代仍属贵族性质。

雅典民主政治的形成或确立,经历了一个很长的过程,梭伦改革处在这一过程的开端。它仅仅使雅典政制具有一定的民主成分,却远没有改变国家政体的贵族性质。贵族把持国家政权的局面没有动摇,在一些方面还有所加强。改革之后,由贵族控制的各权力机关仍处在国家政权的峰巅,公民大会、陪审法庭等机构则处于从属的次要的地位[②b]。

关于克利斯提尼改革,一般认为包括4项措施,即:重新划分选举区、创立四百人会议、设置十将军委员会和制定陶片放逐法。这4项措施是否都由克利斯提尼制定,学术界尚未形成一致意见。

克利斯提尼最重要的改革是重划选举区。迄公元前6世纪末,阿提卡各血缘组织都还保持自己单独的地理范围。一个胞族所拥有的土地大体相当于一个单一的“三一区”(克利斯提尼改革之前的“三一区”)。在胞族内部,土地分配给氏族占有,氏族又将土地分配给氏族成员耕种,外邦人无耕种权。克利斯提尼对选举区的重新划分,一方面打破了旧的地理界限,削弱了以血缘关系为纽带的氏族部落组织的活力,而新的权力实体——国家,就是建立在这种选举区的基础之上。另一方面也推进了雅典民主政治形成的过程。10个地区部落的建立,使贵族操纵选举的情况有所改变,使社会下层公民参与政治成为可能。另外,由于德谟(deme)在履行登记手续时将不少贫民、手工业者,甚至将许多外籍侨民和奴隶接收为自己的成员[①c],下层公民人数有所增加,民主力量有所壮大。

但是雅典国家的形成和民主政治的形成并非同步进行。由于历史条件的制约,改革后的雅典,贵族政治仍然处于优势。其主要表现是:

首先,改革没有废除旧的血缘组织。氏族、胞族、部落与新的地域组织并存且仍在相当程度上和一定范围内发挥作用[②c]。例如,胞族成员资格仍旧是授予公民权的重要条件。法令规定,被授予公民权者可进入部落、德谟和胞族,反过来,不能进入部落、胞族者也就不被承认为公民。事实上确有一些人由于种种原因而未能获得胞族成员资格[③c]。克利斯提尼一方面将公民权与德谟成员资格结合在一起,另一方面又保留了旧的原则:一个公民必须是一个胞族成员。

克利斯提尼改革之后接踵而来的辛西巴斯(Xamthippos)和米泰雅德斯(Miltiades)的斗争进一步说明了氏族血缘组织仍具有相当的活力。斗争是在雅典两个著名氏族之间展开的。辛西巴斯属布扎格(Buzygae)氏族,米泰雅德斯属费利得(Phileidae)氏族。前者因联姻关系与奥卡麦奥尼得(Alcomeonid)氏族结成同盟,共同反对费利得(Phileidae)氏族,指控米泰雅德斯犯有欺骗人民罪,要求法庭将他处以死刑[④c]。这场斗争在性质上仍是一场氏族之间争权夺利的斗争。以血缘关系维系的氏族部落制度是氏族贵族权力的重要基础。氏族组织越是活跃,国家政体的贵族性质就越加突出。

重新划分选举区也不是一场彻底的改革。一个新的部落往往包含在地理上毗连的两个“三一区”。正因为如此,马拉松地区仍属于庇西特拉图党派的势力范围。爱安提斯(Aiantis)部落的两个“三一区”仍旧连接在一起,保持着改革前的完整性。在阿提卡东部,爱吉斯(Aigeis)和潘迪奥尼斯(Pandionis)的内地和海岸“三一区”也是毗连的。阿卡门提斯(Akamantis)也存在类似的情况[⑤c]。此外,新的选举区主要限于阿提卡本土,与阿提卡相连并受其控制的某些地区的居民并未包括在这些地区部落之内,如奥罗帕斯(Oropos)、爱柳赛莱(Eleutherai)和萨拉米(Salamis)地区的原有居民即是如此[⑥c]。在雅典具体的历史条件下,地域改革越不彻底,贵族赖以统治的基础越加稳固持久,政体中的民主成分就越是有限,越难发展。

其次,改革保留了梭伦确立的财产原则,从而在公民内部保留了权利的不平等。司库官仍由第一等级充任,执政官仍从一二等级中选出,而贵族会议的成员仍来自任职期满的执政官[①d]。占公民总数很大部分的第四等级仍不能担任官职。

再次,国家各机关的职权范围仍沿袭梭伦旧制。贵族会议实际上仍然是最高权力机关。它享有监察宪法、决定国家大事要事、惩处罪犯、审判叛国者等重大权力。因此,希格内特指出:“当克利斯‘提尼授权他的新的会议(即五百人会议时),他并没有侵犯贵族会议的权力,而是在提供一个必要的保护以防行政长官和公民大会滥用职权”[②d]。

综上所述,克利斯提尼改革在一定程度上削弱了血缘关系,打击了贵族势力,促进了国家的形成。但由于历史条件的局限,仍未能改变国家政体的贵族性质。

二

雅典民主政治的形成须具备两方面条件,一方面是社会中下层群众总体实力的加强,具体表现为经济状况的改善和政治力量的壮大。这里说的社会中下层群众,主要指梭伦改革时划定的、活跃于公元前5世纪的第三、四等级公民。第三等级包括中小工商业奴隶主和小农阶层,第四等级主要是无地贫民。由于他们在政治上不同程度地受到贵族排斥和压制,无权或少权;在经济上受到不同程度侵害,贫穷而困窘,他们要求推翻贵族政治,建立民主政体,构成了民主派的骨干力量和基本群众。经济状况的改善和政治力量的壮大,是他们总体实力加强的基本要素,随着这些要素的发展成熟,民主力量不断壮大,贵族势力相对削弱,从而引起阶级力量对比的变化,促成民主政治的确立。另一方面是国家财力的增长。民主改革与民主政治的确立须以国家财力的增长为其物质保障。只有积累了相当充裕的资财,才能维系中小工商业奴隶主和小农及社会下层群众的联盟,才能进行诸如发放公职津贴、举办社会救济、兴建土木工程一类的有利于发展民主制的事业,才能巩固民主派的地位。

上述两方面条件的成熟在很大程度上依靠工商业的发展。雅典地少人多,所产粮食远不能满足国内需求。据统计,公元前5世纪,雅典在最好的年份生产粮食总计不过45万麦斗[③d],而当时雅典总人口约为33万[④d],年需粮食应为198万麦斗。也就是说,自产量仅为需求量的1/4,绝大部分粮食必须靠进口解决。土地的占有又极不平均。第三等级和第四等级则少地或无地可耕[⑤d]。因此所谓缺粮,主要是对社会中下层群众而言。对雅典公民来说,除了极少数可能通过外出殖民获得一定解决外[①e],大多数公民只有依靠经营工商业以营利换取周围产粮区的粮食[②e]。

工商业发展一方面可使社会中下层群众获得一定的财富积累,从而摆脱贫困面貌,并由此改变终生委身于直接生产劳动的状况而有暇参加正常的政治活动。另一方面可导致社会中下层群众职业结构的变化,使原来从事不同职业的人们基于共同的工商业利益形成政治上的联合;又可提高他们的政治素质,从而进一步壮大他们的政治力量,使他们在斗争中居于优势。

出于同样的原因,政府财力的增长也必须依靠工商业的发展,公元前5世纪中叶雅典经济繁荣时期政府的财政来源,归根到底无不与工商业的发展相关。

雅典发展商品经济的条件十分有利,港口殊佳,海上交通便利,资源丰富。阿提卡多山区,据《剑桥古代史》估计,农耕面积占半岛总面积的1/5[③e]。在这1/5中,土地实际利用率仅占50%,其中适于谷物种植的土地又主要限于平原地区。而在山区与丘陵地带,例如山坡梯田,则只宜栽培葡萄与橄榄,不宜种植谷物[④e]。这样一种土地特性注定了雅典农业种植结构必须是粮食作物与经济作物并举。其经济作物主要是葡萄与橄榄,梭伦改革时,为划分等级而制定财产标准时将葡萄酒、橄榄油和谷物置于同等地位,只要达到规定的标准,无论拥有的是粮、是酒,还是油,都可划入相应等级。而在梭伦以及后来雅典历届政府的经济外交政策中,鼓励酒、油出口都居于突出地位。另外,反映公元前6至5世纪雅典农民栽培、收获葡萄、橄榄劳动场景的浮雕、石刻、图案等艺术品[⑤e]和流行于公元前6至5世纪、铸有橄榄图案的雅典货币[⑥e]比较多见,也说明葡萄和橄榄栽培在雅典农业种植结构中居于重要地位。约公元前6世纪,随着海外粮食的进口,希腊许多城市开始改谷物种植为葡萄、橄榄栽培[⑦e]。这种现象在庇西特拉图时代的雅典尤为显著[⑧e]。而至公元前5世纪,雅典农业种植便以“商品作物为主了”,再加上其他商品经济的因素,至古典时代,商品经济在整个国民经济中的比重已达50%[①f]。但是,雅典工商业经济发展的实际道路还是颇为曲折的。工商业发展在克利斯提尼改革之时还比较有限。商业在相当程度上由小手工业者兼营,专职商人还不多见。手工业发展也比较低下,即使在相对发达的制陶业中,专业匠师也不过百人,而且其中至少一半是外邦人[②f]。当代希腊史家斯塔尔考察了公元前800——前500年的希腊手工业发展状况后指出,手工业作坊所需固定资产不过是生产工具、炉子和工人的保护设施[③f],可见其资金薄弱,生产规模有限。处在这样一种经济背景下,雅典社会中下层群众的经济状况和政治力量是可想而知的,不可能形成阶级力量对比的显著变化,因而不可能兴起深刻的、足以改变政治制度性质的改革浪潮。

也正是在公元前6、5世纪之交,雅典工商业发展加快了步伐。造成这种发展的契机是希波战争(公元前500——前449年)及其影响。这种影响当然是多方面的,而雅典城邦国际地位的提高从而海上霸权的形成无疑是其中最突出的方面之一。国际地位的提高使雅典成为地中海世界的经济文化中心,越来越多的海外工商业者受到吸引并来此定居[④f]。而海上霸权的形成则可以使雅典通过武力强迫不仅爱琴海域而且黑海、地中海的商品运抵雅典集散[⑤f]。至公元前5世纪中叶,在工商业经济空前兴盛的背景下,雅典进入了马克思所赞誉的“极盛时期”。这一时期,阿提卡本土的工业原料得到了合理的利用;橄榄油和葡萄酒开始大量出口。纺织材料、金属矿藏及其他手工业原料因航海业的发展而不断进口[⑥f]。手工业的分工已相当细密,行业已增达20多种,各行业内部又有进一步的分工。如制陶,有粗工、细工之分;细工又分为塑制、彩绘、焙烧等不同工种;甚至在塑制中,瓶、碟、罐、杯也各有专人制作。在古典作家的著述中,还经常看到劝人专事一技的事例。手工业组织也有显著发展,已出现雇佣达120个工人的作坊,尼细阿斯(Nicias)矿区使用了上千名奴隶[⑦f]。商业繁荣可以比利犹斯港为例,雅典仅此一港每年贸易总额即可能高达2500—3000塔兰特之间。如果考虑到公元前4世纪手工业又有相当发展之时雅典一个拥有32名奴隶的制造刀剑的大作坊,每年营业总额仅为2塔兰特,考虑到庞大的波斯帝国当其全盛之时收缴税银总额不过14560塔兰特,而小亚四省共纳银仅1760塔兰特,便可以想见这一贸易总额之巨了[⑧f]。

工商业发展也表现为众多外国商人与工匠移居雅典。据统计,伯里克利时代定居雅典的外籍居民达4万之多[①g]。按雅典法律,外侨不能参加土地分配[②g],这就使他们与农业经营割断了联系,而只能依靠手工业、商业、信贷等维持生计[③g]。在一个只有20万人(包括外国人,不包括奴隶)的小邦里,4万人依靠工商业生活已属罕见,如再将本土居民从事工商的因素考虑在内,便可以想见雅典当时工商业发展的盛况了。

工商业的发展,带来了雅典周围地区的经济繁荣,使地中海、黑海、小亚细亚、北非形成了一个以雅典为中心的有机联系的贸易网络。以粮食为主体的大宗食品由此而不断运抵雅典市场[④g],从而基本解决了雅典的缺粮问题。不仅公民能以较低价格购得粮食,政府也因此而大力举办福利事业,向公民,主要是贫穷公民分粮放赈[⑤g]。《剑桥古代史》乐观地描述了工商业发展为雅典带来的繁荣景象:雅典公民“不仅可以享受阿提卡的橄榄油和葡萄酒,而且可以食用黑海的谷物和干鱼,品尝腓尼基的椰枣和西西里的干酪,可以穿波斯的拖鞋,睡爱尔兰的床铺、枕迦太基的枕头”[⑥g]。

工商业的发展,改变了社会中下层群众的贫困面貌,使他们的经济状况大为改观。第三等级主要是小块土地的占有者。在克利斯提尼时代,由于工商业的发展有限,他们主要从事单一的种植业,缺衣少食。泰米斯托克利扩建海军、鼓励海上贸易的政策实施以后,他们的经济活动开始向着工商业倾斜。至伯里克利时代,工商业经济空前繁荣,他们在耕种小块土地之外从事工商活动已成为普遍现象。例如,阿卡奈(Achanea)区的德谟成员同时是商人、店主、房主、作坊主、工匠、造船匠、泥瓦匠、建筑工、铁匠等[⑦g]。工商业的发展为小农阶层提供了更多的致富机会,开辟了更广的财源。作为中小工商业奴隶主和小农经济状况改观的显著标志,是他们装备重装兵能力的增长。公元前490年,他们装备的重装兵数目不过1万人,至公元前5世纪60年代末,这一数目增长到2.3万人,30年之内就增长了1.3倍[⑧g]。

第四等级公民主要是无地贫民。工商业的发展使他们不再因无地可耕而终日为工作、糊口奔波操劳。根据伯里克利时代救济粮发放的登记材料,他们总共不过1.6万人[①h]。其中有1万人担任桨手[②h]。所余6千人可望充任陪审员,或从事建筑、运输、零售、捕鱼等工作,而每项职业或工作,都能给他们带来收入,足以维生。

经济状况的改观,为社会中下层群众带来了较多的闲暇。亚里斯多德极为重视闲暇的意义,这不仅因为闲暇“有其内在的愉悦与快乐的人生的幸福境界”[③h],更因为它是公民参加政治活动必不可少的条件[④h]。公民没有闲暇,民主政体就是一句空话。

工商业的发展也促成了社会中下层群众在政治上的联合,从而壮大了他们的政治力量。中小工商业奴隶主基于职业与工商业发展的密切关系,对于城邦政策的制定实施寄予极大的关注,主张大力发展工商业,加快财富积累。而要实现这一目标,必须剥夺贵族权利,建立民主政治。他们代表民主化进程的方向,对于改革持坚定立场。小农经济状况和社会地位与中小工商业奴隶主基本相似,所以具有与此基本一致的要求。第四等级公民的构成比较复杂。他们中的大部分依靠工商业、航海和在城邦事务中任职谋求生路[⑤h]。由于工商业的发展和民主政策的制定是他们前途命运的依托,所以,他们是民主政治的坚决拥护者,在民主改革中能与第三等级结成同盟,发挥积极作用。由于在工商业的发展方面具有一致或接近一致的利益,在基于工商业发展的政治权力方面有着相同或基本相同的要求,上述各阶级大体上能够形成统一的力量,支持民主改革,促进民主政治的确立。

社会中下层群众政治力量的增长,改变了雅典党争长达百年的三足鼎立的格局,使平原、海岸与山地三派在实际上改组为贵族派与民主派两大集团,并使民主派在阵容上居于绝对压倒优势。公元前5世纪初叶,中小工商业奴隶主与小农的人数达10万之众,占雅典自由民总数的60%。第四等级6.4万人,占总数的38%。两者相加,共占总数的98%。而贵族奴隶主(包括第一、二等级)人数很少,总共不过4千人,仅占2%[⑥h]。

随着工商业的发展,公元前5世纪上半叶,政府财力也获得了巨大增长。促成这种增长的因素主要有以下几点:1.新的银矿矿脉的发现。雅典很早即有银矿的开采。但劳立温(Laurium)银矿丰富的矿脉却是在公元前483年末或前482年初发现的[⑦h]。这一矿脉的开采,构成了政府财政收入的重要来源。2.提洛同盟的建立。提洛同盟是以雅典为中心组成的,由于雅典执掌同盟金库的管理大权,同盟年金的开支悉由雅典决定。这样盟国的年金也就变成了雅典的一项重要收入。公元前454至前453年,同盟金库由提洛岛迁移雅典,当时库存达8000塔兰特之多。三十年和约签订之时,更增至9700塔兰特[①i]。3.金矿的开采。公元前5世纪70年代,雅典征服了色雷斯的爱恩(Eion),控制了潘给优斯(Pangaeus)金矿的开采。公元前465年,雅典将军西蒙(Cimon)又迫使北爱琴海最富庶的城邦塔索斯(Thasos)投降,从而占领了塔索斯在大陆的斯卡普铁叙列金矿(Scaptesyle mine)。而据希罗多德叙述,斯卡普铁叙列每年可使塔索斯获得80塔兰特黄金收入[②i]。这些金矿的控制和开采使城邦财政获得了进一步增长。4.税收的增加。泰米斯托克利担任执政官期间,实行了许多发展工商业的政策。上述政策的实施使雅典工商业的发展进入了黄金时代[③i]。而这一黄金时代到来的结果,首先是政府工商税收的增加和国家财政的增长[④i]。

将政府收入数额与公职津贴的发放数额作一换算,有助于我们认识以上因素对政府财政增长与积累的重大作用,以及它们在民主政治改革与确立过程中的重大意义。我们以提洛同盟年金为例作些分析。同盟年金为400塔兰特[⑤i],即1440万奥波尔(1塔兰特等于36000奥波尔),五百人会议议员是领受津贴最高的公职,每日5奥波尔,年金不过1800多奥波尔,执政官4奥波尔,年金为1440奥波尔,陪审员2奥波尔,年金为7200奥波尔。根据当时的物价,我们可以具体说明一个成年男子的消费情况[⑥i]:

这是一个日收入2奥波尔或年收入120德拉克玛的成年人的消费帐单。从所列食品看,他以小麦作为主食,而小麦对于一般雅典公民无疑是优质食物。同时,他在日常用餐中可以吃到肉、鱼、水果、蔬菜,喝到饮料。而且主食的花费在总花费中比例很低,仅为12.5%,副食的花费则高出主食3倍。在古代,这可说是一种较高的生活水平。一个男子的消费情况如此,一对夫妇日收入3奥波尔或年收入180德拉克玛即可达到这一水平。

根据上面的换算,提洛同盟年金400塔兰特可供养包括五百人会议议员、执政官、驻外使节、巡回法官、陪审员、水手等在内的各类公务人员达2万人[①j]。也正因为有了对城邦收入的具体认识,我们才能够真正理解亚里斯多德下面一段话的含义:“后来,由于国家日益壮大,而钱财也积累了很多,他(亚里斯泰德斯)就劝告人民,抛弃田园、入居城市,务以取得领导权为目的,告诉他们说,人人都会有饭吃,有的人服兵役,有的人当守卫军,有的人从事公社事情。这样,他们就可以保持领导地位”[②j]。

三

社会中下层群众总体实力的壮大和政府财力增长的两方面条件是逐步形成的,民主化进程必然伴随着这些条件的成熟逐步深入,而血缘关系和财产原则也就在这一深化过程中逐步瓦解和取消,贵族政体由此而丧失了它的全部基础。

民主化进程因发生在公元前5世纪80年代的三件大事而得以大进,这三件事是泰米斯托克利扩建海军,公元前487年改革和公元前480年改革。

前487年改革的主要内容是改变执政官一职的选举方法。在此之前,执政官是由公民直接选举的。由于缺乏在较小单位内的预选,由于氏族贵族控制城邦政治,被选者大多为氏族贵族的首领人物[③j]。前487年改革将原来的直接选举变为由享有资格的成员抽签。每个德谟根据人口的数量按比例先行选出一定的候选人。这样产生的候选人总数为500人。而后,500名候选人再进行第二轮抽签,从中选出9个执政官[④j]。

前487年改革首次显著地推进了民主化进程。这首先表现为它初步改变了选举方法,从而为选官制度的彻底改革奠定了基础。抽签选举具有很大的盲目性,因为它强调的不是被选者的条件,而是公民参加选举和被选举的平等权利。这很容易将一些庸才和并非代表公意的人选入政府,从而有碍于治理。但在公元前5世纪具体的历史条件下,氏族贵族十分强大,惯于通过手中的权利和诸种人事关系操纵选举,从而垄断高级官职。抽签选举的实施则可大大削弱这些因素,打破氏族贵族操纵选举的局面,因而具有重大意义。贵族会议亦不复为氏族贵族垄断的封闭式机构,由于抽签使执政官来源发生变化,组成贵族会议的成份不再为纯粹的氏族贵族,从而导致了贵族会议性质的转变。

扩建海军是公元前483—前480年的事情。泰米斯托克利出任执政官,适逢劳立温银矿发现丰富的矿脉,遂提议用银矿收入制造战舰,扩建海军之举直接壮大了民主派的政治力量,从而加快了民主化进程。古典时代雅典的繁荣昌盛在很大程度上依靠这支在地中海世界无与伦比的海军舰队,而舰队中的兵勇和水手,绝大部分来自社会中下层群众。泰米斯托克利新造战舰100艘[①j],每艘须配桨手150人[②j]。雅典尚有旧舰100艘[③j]。合计共需桨手3万人[④j]。这3万人中的大多数来自第四等级[⑤j]。另外,战舰所配弓手,也都由第三、四等级担任。这些平凡的兵勇和桨手,不仅为雅典的强盛立下了汗马功劳,因而是公民中的功臣,而且对以后提洛同盟的维护、海上霸权的巩固和对外贸易的发展,担负着重大责任。这种已有的荣誉和未来的使命,大大提高了他们的政治地位,加强了他们的政治作用,直接导致了前480年改革的发生。

前480年改革直接针对选官制度中的财产原则。自梭伦立法以迄公元前5世纪80年代,中间虽经庇西特立图、克利斯提尼等几次重大改革,这一原则并未发生变化。公元前480年萨拉米海战凯旋之后,正当公民群情振奋之时,雅典废除了一切关于行政官职任选的财产限制,规定每个公民在法律上都享有选举权和被选举权[⑥j]。

公元前480年改革的重大意义在于,它废除了梭伦确立的财产原则,把权利之门向社会中下层群众特别是社会下层群众进一步敞开,极大地推动了民主化进程。细察梭伦立法,财产原则、等级制度和选官标准是三位一体的。确立财产原则的目的是为了划分等级,而划分等级的意图又主要在于确立选官标准。换言之,没有财产原则,就不会有这样的等级制度,而没有这样的等级制度,也就无法确定相应的选官标准。由于财产原则构成了划分等级和选举官吏的基础,财产原则的废除也就意味着这种等级制度和选官标准的取消,而等级制度与相应的选官标准取消了,贵族政体也就丧失了它赖以支撑的支柱,社会中下层群众也就获得了充作任何官职的资格。

民主化加深的过程同时是血缘关系瓦解、财产原则废除的过程。如上所述,财产原则在前480年改革中已被明令取消。血缘关系的瓦解则要经历一个较长的过程。造成其瓦解的主要因素有外侨移居雅典与参与雅典事务、贸易的发展、国家制度的完善等。基于上述因素,至公元前5世纪中叶,血缘关系已被严重削弱,在政治生活中很难发挥大的作用了。

民主化的加深直接削弱了贵族政治,血缘关系的瓦解与财产原则的取消则从根本上摧毁了贵族政治的基础,从而为民主派最终战胜贵族派扫清了障碍。

四

公元前480年改革后,政府大多数机构或多或少地发生了变化,这主要表现在人员构成上。由于这些机构的官职大多一年一任,且极少连任,在新的选举制度下,必然形成任职人员的流动,从而导致人员构成的不断更新。但是由于公元前480年改革只涉及公民的任职资格,这些机构在城邦政治中的地位仍沿旧制,所享权力有限。贵族会议则不同,它的人员构成具有很强的稳定性,因为他们不存在选举、任期的问题,全部由执政官转化而来,而一经成为贵族会议成员,其社会地位、政治权利也就获得了终身保障[①l]。此外,贵族会议作为富豪政治的代表,在接受新的成员方面又具有天然的排他性。

在政治权力上,贵族会议的职权范围一直是模糊不清的[②l]。希格内特曾企图说明这种范围,认为它大体享有以下几方面权力[③l]:1.审判预谋杀人案。2.审理与宗教有关的一切案件,如亵渎神灵、破坏神圣的葡萄树等。3.管理国家教产,如处理神庙地产的出租等问题。4.拘捕犯人,听取对犯人的申诉,惩办罪犯,课以罚金而无须说明理由。5.审判阴谋颠覆宪法案。6.对官员实行监察,负责处理对有违法行为的行政官员的检举与告发,监督行政官员遵守法纪。

希格内特认为,他所说明的是梭伦改革时的情况。由于梭伦、克利斯提尼、公元前487年和前480年改革对贵族会议的权力影响不大,所以,又认为可看作公元前462年改革时的基本情形。

其实,以上6点大体上未超出司法权的范围,而在当时,司法与宗教紧密相连,所以又可分为宗教司法权和世俗司法权。在我们看来,希格内特没有充分揭示出公元前462年改革之前贵族会议独揽大权的真实面貌。现能见到的资料说明贵族会议主要只掌握司法权是一个事实,但在前462年改革之前,雅典政体的特点是司法权与行政权混为一体,并以司法权控制行政权。一个机关,享有司法权往往同时掌握行政权[①m],享有司法权越多,掌握的行政权也往往越大。不仅贵族会议如此,执政官委员会、五百人会议也如此。在立法上,贵族会议虽非立法机构,但一切立法活动都必须在它的严格监督和控制下进行。它常常指责法律未能很好地维护传统,甚至公开声称要弥补法律条文之不足。在财政上,它不仅有权对罪犯课以罚金,擅自以此“补偿卫城开支”[②m],更重的是在一定程度上控制国库开支。萨拉米海战爆发后,贵族会议曾向每个公民分发8德拉克玛的费用,以资助他们担任水手[③m]。不仅如此,它还强迫政府的一切机关执行一种监护式的、家长式的纪律。既可以监察、严惩玩忽职守和有违古制的官员,又可以监督全体公民的日常生活,干涉他们的行为和习惯。

关于贵族会议的权力,亚里斯多德曾多次论及。他说,贵族会议“职掌保护法律”、“监察宪法”、“管理最大多数和最重要的国事”。“惩处犯人尤其有最高权力,无论是罚金或是判刑……可以审讯阴谋推翻国家之人,虽则梭伦对于这样的阴谋者已经定下了法律。”“对于违反公共秩序的罪人,不用控告,就可以课以刑罚与罚金”[④m]。亚里斯多德的叙述,不仅指出了贵族会议在司法、行政、财政等方面所享权力的广泛性,而且涉及了它在城邦日常生活中的集权专横,应该说这大体上揭示了贵族会议所享权力的内容。

贵族会议在城邦政治中至高无上的地位,是原始文化累世传承、长期积淀的结果。贵族会议历经多次社会改革而无实质性变化,直至公元前462年厄菲阿尔特改革才终于结束了贵族会议专权的历史。改革剥夺了贵族会议的绝大部分权力[⑤m]。在司法方面,前引希格内特列举的6种权力大多被剥夺,保留下来的只有与宗教相关案件的审判权,如凶杀、破坏神圣的葡萄树[⑥m]等。剥夺了司法权,也就等于剥夺了行政权。改革之后,贵族会议不再拥有行政权力,行政事务悉由民主机关决断;在立法上,贵族会议权威扫地,公民大会可以独自废立法律条文,处理法律事宜;在财政上,国库管理和财政收支之权悉被剥夺,由五百人会议执掌。

公元前462年改革之后,凌驾于公民团体之上、一向左右国家政治、习于发号施令的家长制权力实体不复存在,雅典全体公民和国家机关从此摆脱了贵族会议的强力控制,开始按自己的意志行事。这一重大成果的取得,使民主派付出了血的代价。贵族分子经过密谋策划,暗杀了民主派最卓越的领袖厄菲阿尔特。这是雅典政治史上最为罕见的血案,它的发生从一个侧面表明:公元前462年改革对于贵族政治打击之沉重,对于社会制度变革之深刻,是梭伦立法以来历次改革所不能企及的。不管贵族派如何疯狂反扑,民主政治的确立已成定局,厄菲阿尔特殉职之后,伯里克利继承了他的事业,将民主政治的发展推向了高峰。

剥夺了贵族会议的大权,剩下的工作便是将这些权力在各民主机关中分配[①n],并对这些机关原享有的权力按照机关本身的性质和特点进行调整。在这些重要的民主机构中,公民大会、陪审法庭的构成都具有广泛的群众性。而五百人会议虽经选举产生,但人数较少,分组理事,真正掌握大权的仅占1/10。这对于民主派领袖来说,很容易联想起改革前贵族会议专权的前车之鉴。基于此,民主派领袖在改革中注意了两点:一是不再把贵族会议原享有的权力悉授具有同样常务性质的五百人会议,所余悉数授予其他民主机关。这就明显地体现了改革的民主性质。二是注意授权的广泛性和群众性。改革不仅使各民主机构享有较前大得多的权力,作为公民的个人也享有更多的权利和自主。例如与前相比,公民起诉的机会大大增加了。他们可以自愿担任检举人、起诉人。而起诉人对于案件的审理也获得了更大的干预权[②n]。这又使改革具有了广泛的民主性。

为了防止五百人会议权力的扩张,杜绝专权现象,民主派领袖在授权的同时,又注意采取措施对其加以制约。例如,授权后的五百人会议可以审理阴谋颠覆宪法案,但这种审理只是初审,最后裁决权归于陪审法庭[③n]。五百人会议还享有判处罚金权,但最高额不得超过500德拉克玛。如超过这一数额,须将案件交由公民大会或陪审法庭审理。五百人会议的处理意见可记录在案,却不具有法律效力,只能对最后的裁决产生一定影响[④n]。这些措施不仅其本身具有一定的民主意义,对于民主政治的确立也具有重要作用。

公元前462年改革之前,立法、行政、司法三个部门或官员的执权范围没有明确的界限。一个部门或某种官员往往兼掌几种权力,造成了权力分配的重叠和权力实施的混乱。改革之后,这些权力基本上分立开来,与之相适应,对国家各机关以致各官员也相对划清了职权范围。公民大会成为最高的权力机关和立法机关,它表决议案、选举官吏、颁布法律、制定政策、决定战争与媾和;陪审法庭成为最高司法机关和监察机关,它审理最重要的和大多数的案件,享有判处重大案件的罚金权,监督公职人员,考核政府官员。五百人会议成为最高行政机关,它是公民大会的常务委员会,负责大部分行政事务,草拟提案,主持公民大会,掌管国家财政。十将军委员会除率兵作战外,开始处理行政事务,权力逐渐扩大。贵族会议已从国家权力的峰巅跌落下来,仅保有审判凶杀案的权力,而凶杀案的发生在民主政体存在期间始终是很少的[⑤n],这在客观上也就把它从国家权力体系中排挤了出去。执政官不再兼任法官,原享有的大部分行政权力亦被剥夺,所以,这一官职的设立也几乎变成一种形式。

公元前462年改革后,公民大会等民主机关的作用大为加强。这可由现存刻有雅典法律条文和重要决议的碑铭数量得到说明。公元前6世纪以前的一二百年里,这样的碑铭仅有10篇。而从公元前460年到该世纪末的60年间,约达300篇[①o]。与此相反,贵族会议、执政官委员会的作用逐渐丧失,文献关于它们活动情况的记载已经很少见了。

公元前462年改革以后,国家公职的选任资格或条件对4个等级的公民来说大体上是平等的。凡年满20岁的男性公民,都可以参加公民大会,并有权发表自己的意见或提出自己的议案;凡年满30岁的男性公民,都有权通过抽签担任陪审员;五百人会议议员亦由公民以地区部落为单位抽签选出;十将军委员会的成员是在公民大会上通过举手方式选举的。这样,摆在公民任职面前的条件限制,不再是财产与等级,而仅仅是年龄与性别了。

由以上分析可以看到,公元前462年改革之后,雅典政体已经符合我们前文为民主政治的形成所拟定的标准。至此,我们方可以说,雅典形成了以“主权在民”为特征的民主政体。

注释:

①a参阅G.Groter's Greece,Ⅴ,New York,p.127;摩尔根《古代社会》,商务印书馆1987年版,第253页;J.B.Bury,A History of Greece,Londcn,1900,p.216。

②a参阅塞尔格叶夫《古希腊史》;狄雅可夫、尼科尔斯基《古代世界史》(原始社会、古代东方及希腊部分);乌特钦科、卡里斯托夫《古代的希腊》;米舒林《古代世界史》等关于克利斯提尼改革的论述。

③a参阅周一良、吴于廑《世界通史》;《世界上古史纲》编写组《世界上古史纲》;崔连仲主编《世界史·古代史》;顾准《希腊城邦制度》;李天祜《古代希腊史》等有关克利斯提尼改革的论述。

④a N.G.L.Hammond,A History of Greece To 332 B.C.Oxford,1982,p.191.

①b见廖学盛《古代雅典的民主与工商业》,《中国社会科学院研究生院学报》1988年第5期。

②b G.Grote's Greece,Ⅲ,New York,p.129.

①c亚里斯多德:《政治学》,商务印书馆1983年版,1275[b],36;G.Thomson,Studies in Ancient Greek Society,Ⅱ,London,1955,p.224。

②c Hammond:A History of Greece,Oxford,1982,p.191.

③c Hignett:A History of the Athenian Constitution,Oxford,1975,p.143.

④c希罗多德:《历史》,商务印书馆1985年版,第1卷,第136页;Hignett,A History of the Athenian constitution,p,180。

⑤c⑥c Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.134,p.135.

①d Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.142,p.156.

②d Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.150.

③d The Cambrige Ancient History,Ⅴ,Cambridge,1983,p.13.

④d The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.11.

⑤d 参见朱龙华著《世界历史·上古部分》,北京大学出版社1991年版,第421页。

①e M.I.Finley:Economy and Society in Ancient Greece,New York 1981,p.62。芬利认为,在公元前5世纪雅典海外移民最盛期,移民总数不过10000人,仅居总人口的1/33,这一比例远远小于所产与所需粮食的比例。

②e C.Webber and A.Wildavsky:A History of Taxation and Expenditure in the Western World,New York,1986,p.94.

③e The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.13.

④e S.Barr:The Will of Leus,A History of Greece,New York,1965,p.37.

⑤e参见c.π、乌特钦科、д、л、卡里斯托夫主编《古代的希腊》,人民教育出版社1957年版,第45、47页插图。

⑥e参见M.Rostovtzeff,A History of the Ancient World,Oxford,1936,p.196,Oriental and Greek Coin,j。

⑦eS.Barr,The will of Leus,p.41.

⑧eThe Cambridge Ancient History,Ⅳ,Cambridge,1977,p.66.

①f参见朱龙华《世界历史、上古部分》,第432页。

②fThe Cambridge Ancient History,Ⅲ,Cambridge,1982,p.430.

③fC.G.Starr:The Economic and Social Growth of Early Greece 800—500B.C.New York,1977,p.79.

④fR.Meiggs:The Athenian Empire,Oxford,1984,p.263.

⑤fFinley,Economy and Society in Ancient Greece,p.54,p.55.

⑥fFinley,Economy and Society in Ancient Greece,pp.55—56.

⑦fFinley,同上书,第101页。

⑧f参见朱龙华《世界历史·上古部分》,第422页。

①g说法有异。《剑桥古代史》认为35000——40000,见《剑桥古代史》第5卷,第11页。哈蒙德认为32000,见哈蒙德《希腊史》第329页。巴尔认为7万,见《宙斯的意志》第142页。我国学者顾准认为4万,见顾准《希腊城邦制度》,第165页。陈同燮认为45000人,见陈同燮《希腊罗马简史》第67页。此取顾准一说。

②g参阅色诺芬《雅典的收入》,商务印书馆1983年版,第68页;Meiggs,Athenian Empire,p.262;M.I.Finley,Aristotle and Economic Analysis,见M.I.Finley,Studies in Ancient Society,London,1978,p.49。

③gFinley,Studies in Ancient Society,p.50.

④gFinley,Economy and Society in Ancient Greece,p.57,p.58.

⑤gHammond,A History of Greece to 322 B.C.p.328.

⑥gThe Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.16.参阅修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》第二卷,商务印书馆1978年版,第131页。Meiggs,The Athenian Empire,p.264。

⑦g、⑧g Hammond,A History or Greece to 322 B.C.p.328.

①h此1.6万人指第四等级的家长,如以每家4口计;则为6.4万人,这与后文涉及的各等级的比例相合。

②hHammond,A History of Greece,p.326.按雅典实际拥有的战舰数目,第四等级担任桨手的人数当大多于此。参见Finley,Economy and Society in Ancient Greece,第58页.

③h亚里斯多德:《政治学》Ⅷ,1338[a],2。

④h亚里斯多德:《政治学》Ⅱ,1237[a],25。

⑤hFinley,Economy and Society in Ancient Greece,pp.57—58.

⑥hHammond, A History of Greece to 322 B.C.p.329.

⑦h参见希罗多德《历史》Ⅶ,144。Hammond,A History of Greeceto 322 B.C.p.222。

①iFinley,Economy and society in Ancient Greece,p.51.

②i希罗多德:《历史》Ⅵ,46;Meiggs,The Athenian Empire,p.570。

③iMeiggs,The Athenian Empire,p.262.

④i参见The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.16,p. 18。

⑤i修昔底德认为,同盟贡金原为460塔兰特,后增为平均每年600塔兰特。见《伯罗奔尼撒战争史》第68、115页。

⑥i材料来源:The Cambridge Ancient History,Ⅴ,pp.21—22。

①j此为粗略计算,仅按每人每日2奥波尔计。实际上五百人会议成员、执政官等职务领受津贴数额皆高于此。但考虑到他们人数不多,领受总数相比国家支出总额微不足道,故将高出部分略去不计。关于公职人员数目,可参阅Finley,Economy and Society in Ancient Greece,p.58。芬利认为,雅典在公元前478年以后有常备舰100艘,另有200个干船坞,仅100艘战舰即需配备2万人。所以,即使在和平时期,领受国家津贴的人数也是巨大的。

②j《雅典政制》,商务印书馆1963年版,ⅩⅩⅣ,1。

③jHammond,A History of Greece to 322 B.c.p.219.

④j关于前487年改革,可参阅Hammond,A History of Greece to 322 B.C.p.221;Hignett,A History of the Athenian Constitution,pp.173—176;Bury,A History of Greece,pp.261—262;亚里斯多德:《雅典政制》ⅩⅩⅡ,5。

①k说法不一。希罗多德认为200艘,见希罗多德《历史》,第521页。我国学者顾准持此说,见《希腊城邦制度》,第148—149页。亚里斯多德认为100艘,见《雅典政制》ⅩⅩⅡ,7。哈蒙德则认为,新造战舰100艘,连同旧有的100艘,共200艘,见Hammond, A History of Greece to 322.B.C.p.222。

②k顾准:《希腊城邦制度》,第149页。而据哈蒙德、芬利提供的数字推算,当为170人或200人,见Hammond,A History of Greece to 322B.C.p.326;Finley,Economy and Society in Ancient Greece,p.58。

③kHammond,A History of Greece to 322 B.C.p.222.

④k亚里斯多德:《政治学》第105页注①说,雅典海军当其盛时人数达4万人。

⑤kFinley, Economy and Society in Ancient Greece,pp.57-58.

⑥k关于公元前480年改革,可参阅Grote's Greece,Ⅴ,pp.275-276;另参阅亚里斯多德《政治学》,1274[a],10。

①l参阅The Cambridge Ancient History,Ⅳ,p.52。

②lG.Grote's,Greece,Ⅴ,pp.358-359.

③lHignett,A History of the Athenian Constitution,pp.89-91.

①mGrote's Greece,Ⅴ,pp.352-354.

②m亚里斯多德:《雅典政制》ⅤⅢ,4。

③m亚里斯多德:《雅典政制》ⅩⅩⅢ,1。

④m亚里斯多德:《雅典政制》Ⅲ,6;Ⅳ,4;Ⅷ,4、5。

⑤m参阅The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.98.

⑥m参阅Plutarch's Lives,p.588;Hammond,A History of Greece to 322 B.C.p.288;Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.199。

①n参阅The Cambridge Ancient History,Ⅴ,p.98。

②nHignett,A History of the Athenian Constitution,p.202.

③n、④n Hignett,A History of the Athenian Constitution,p.200,pp.201-202.

⑤n参阅Grote's Greece,Ⅴ,p.370。

①o见廖学盛《公元前6—4世纪雅典民主政治的若干问题》,载日知主编《古代城邦史研究》,人民出版社1989年版,第252页。