| 明清史 |

论埃及文明的起源——纪念恩格斯逝世100周年

刘文鹏

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1995年08期

【原文出处】《史学理论研究》(京)1995年02期第42-57页

【作者简介】刘文鹏,内蒙民族师院世界上古史·埃及史研究所教授

文明是人类历史发展到一定阶段上产生的社会进步的现象。在马克思主义的历史科学中,文明的起源及其本质的问题是一个重要的研究课题。革命导师恩格斯在这方面,曾经作出了巨大的贡献。

从19世纪以来,人类学家、历史学家、考古学家和文学家的著作中常常涉及到“文明”的术语。但是,明显的倾向是把“文明”与“文化”两者交互使用。文明与文化两个术语往往意指同一的事情,但是又不完全是同一的概念。“文明”一词源出于拉丁语Civis(“城市的居民”),因此,“文明”在其最本质意义上,是人民和睦地一起生活于城市中和社会集团中的能力。“文化”一词离不开“文明”,它源出于拉丁语动词Colere(“耕作土地”),其过去分词Cultus,与耕作(Cultivate)有关。因此,“文化”一词的本意是指着“耕作”果园和菜园,或者培养一个人的兴趣、精神和才能。但是,作为史前社会所专门使用的“文化”一词,是用来指明“一个特定的人类社会生活实践、生产和思想活动产物的总和”①。“文化”一词在其现代的用法上,更主要是反映一切实在的情形和人类的成就。人类的一切成就:艺术、技术、科学、宗教、政治等又成为文明的内容。民族学家摩尔根在《古代社会》一书中把“文明时代”作为与蒙昧、野蛮时代相对立的伟大进步时代。近年,G·柴尔德所倡导的所谓“第二次革命”,实际上是指着由农村发展为城市,而城市则组成了国家(见下文)。这种“城市革命”的思想与马克思主义的“文明”的概念相一致。马克思主义经典作家恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》等著作中,专门论述了氏族社会与文明社会的不同性质,以及文明的起源,并赋予文明社会以深刻的阶级性,揭示了文明产生的社会经济基础及其与国家的关系,指明了文明的进步意义和局限性。根据上述的有关“文明”的概念与含义,结合埃及历史的实际,我们将在前王朝时代文化发展的基础上,着重考察作为埃及文明最直接现象的文字、王权、城市、城市国家是怎样发生的,如何形成起来的,以及它们产生的物质基础和社会根源。

一、社会分工与社会的分化

在前王朝时代,埃及由旧石器时代过渡到新石器时代,并且发展了铜石并用的文化。陶器生产由粗制的发展到精制的,特别是农业、畜牧业和渔业的发展,生产力的不断提高,必然导致原始公社制的生产关系的改变。作为原始社会的,或史前社会的生产关系的基础是原始的公有制。恩格斯指出:由于“劳动生产率日益发展”,“私有制和交换、财产差别、使用他人劳动力的可能性,从而阶级对立的基础等等新的社会成分,也日益发展起来”。作为向“新的社会”的转变,作为“我们走到文明时代的门槛”,“它是由分工方面的一个新的进步开始的”。②

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中论述了野蛮时代的社会大分工。恩格斯所说的第一次社会大分工,即“游牧民族和没有畜群的落后部落之间的分工”,在古代埃及是否存在?还是一个需要研究的问题。就我们所掌握的情况来看,埃及似乎不存在专门以游牧为生的民族和部落。因为埃及尼罗河的有规律的泛滥,为农业的发展创造了优越的条件。从考古资料来看,不论巴达里人或涅伽达人,他们都是以农业、牧业和渔业相结合的混合型的社会经济③。在巴达里文化时代(公元前4500—4000年),农耕和家畜的饲养,狩猎和渔猎在他们的经济中必定起着重要的作用。到了涅伽达文化Ⅰ时代,(公元前4000—3500年),农业,辅助以渔业和狩猎仍是主要的生活来源。但是随着生产力的发展,农业和手工业之间的分工,即第二次社会大分工则是古代社会经济发展的必然现象。

手工业是原始社会生产力的重要方面之一。从猿转变成人,就是以石器工具的制造作为标志。人类社会的最初发展又是以手工的石器工业的进步,划分不同的阶段。但是,手工业作为独立的行业却是出现在生产力的一定发展阶段上。埃及的手工业生产,在巴达里文化时代发展到铜石并用文化,但是铜器毕竟是少量的,而石器工业的发展仍然占主导地位。到了涅伽达文化Ⅰ时代,我们第一次碰到了一种工业,燧石矿业和剥成厚片的技术发展起来④。在这个时期埃及的燧石工业,已不象先前的那样利用现成的地表面上的岩球,而是开凿悬岩采掘优质的燧石生产双面刃口的大刀以及鱼尾状大刀或矛,有的大刀达35厘米长而仅仅几毫米厚。这些燧石先是把它薄成一定的形式,然后从两边再压剥成薄片。这些作品显然不是临时劳动者之所为,而是高度熟练的劳动者的产品。另外,或许还有在尼罗河和红海之间的黄金的开采。这些矿工和技工阶级,他们可以不再从事粮食生产而具有一定的财富。这种现象又暗示了公社现在必定有了一定的剩余和财富的积累,使之能够扶养它的某些成员⑤。柴尔德也强调:积累公共资本所需要的是公社中实实在在有一部分人,永远脱离觅食的基本业务,而去从事于再生产的工作,从事于稍高级的工业,从事于运输、商业和管理等等。那唯有已经有了一批剩余粮食,足以支持那些不再替自己生产食物的公社成员时,才有可能⑥。

剩余产品的出现,是私有制形成的物质基础。而私有制则成为与氏族社会的公有制相对立的因素。在涅伽达文化Ⅰ时代,或许已经出现了私有制。在出土的一些器皿上,经常可以看到所刻划的一定的符号,特别是在一处埋葬中的所有器皿照例是标记同一符号,表明这些器皿属于其一定的主人⑦。

劳动分工、生产的发展、剩余产品和私有制的出现,必然导致社会的分化和公社内部的不平等。在涅伽达文化Ⅰ时代,除了一般的墓穴外,还出现了一些大墓,而在一些大墓中陪葬有巫术用品。E.J.鲍姆伽特指出:一种迹象是这些巫师或女巫医是公社的显要成员,或许是他们的领袖⑧。这种看法与恩格斯的论断是完全一致的。因为氏族首领“在非常原始的状况下执行宗教职能”,而“这些职能被赋予了某种全权,这是国家权力的萌芽”⑨。这些大墓与一般的不同,还在于陪葬丰富的物品,特别是还有其他墓中所没有的东西,这就是女性小雕像和丰产女神的雕像。有两个泥塑女人雕像出土于阿巴底亚的B101的富裕墓(S.D.34)中,有一个是无臂形的,头和部分腿已失去。丰产女神又称大母女神,在涅伽达1449号墓出土的一件陶器上浮雕有丰产女神像。E.J.鲍姆伽特认为,涅伽达Ⅰ的人民崇祀一种丰产女神,其典型的姿势是双手支承乳房,如在叙利亚和美索不达米亚所见的女神那样,在埃及丰产女神带有母牛的角。这些特殊的墓可能是公社领导者的坟墓,而他们似乎同墓地女神有特别的联系⑩。

在涅伽达文化Ⅱ时期,墓葬的分化更加明显地表现出来。除了平民的浅小的墓穴和几件简陋的陪葬品外,出现了统治阶级的大墓和富裕的墓,特别是在涅伽达T墓地和希拉康坡里斯画墓(11)。

随着社会大分工和社会的分化,而产生了社会的大分裂,即主人和奴隶,统治者和被统治者的对立。恩格斯曾指出,在野蛮时代的中级阶段的第一次社会大分工时,就出现了“零散现象的奴隶制”。在埃及,我们所能推测的是在涅伽达文化Ⅰ时代,产生了奴隶制。在这个时期的墓葬中出土的一些小型的恭敬人物像,可能是在地下世界用于服侍主人的奴仆,或许可以看作为后世的夏勃梯(shabti)的前身(12)。还有一些特殊的小雕像,有的是头上顶着水瓮的应召女郎。还有一些担水人,常常是女性,与背手捆在一起的俘虏的出现,说明了在那个时代可能已经存在奴隶制(13)。但是涅伽达文化Ⅰ时代的奴隶制仅仅是开始的阶段,到了涅伽达文化Ⅱ时期(公元前3500—3100),打杀敌人,捕获俘虏,掠取财富成为一种明显的社会现象。在涅伽达文化Ⅱ末期,一些浮雕的文物上,如战场调色板、公牛击敌调色板和那尔迈调色板上,都可以见到征服者打杀敌人或捆绑俘虏的场面,类似的现象还见于希拉康坡里斯的画墓(见下文)。另外,在希拉康坡里斯的“大宝藏”中,还出土了被捆绑的俘虏雕像,有的跪在地上,有的站立。在这里保存下来的3个圆筒印上,还分别刻划有2排或4排的国王打杀被捆俘虏的形象。所有这些文物都被F·皮特里注明为0王朝时代(14)。

尤为重要的是,在蝎王权标头上,刻划了异族人从事劳动的现象。特别是还有残留下来的被悬吊的1只弓和7只田凫。在象形文字中,“弓”pdt表示“外国人”、“大群人”。田凫读为rhyt,尽管学者对其含义提出几种不同的解释,但是基本上可以看成是臣民、平民或下层阶级(15)。在这里我们可以看到,以蝎子王及其官员组成的贵族阶级,以田凫为代表的被镇压的平民或人民,以及以“悬弓”为代表的被征服的外国人。这些画面与文字符号记录了前王朝末期的明显对立的阶级关系,即便不是整个埃及,至少也是反映了希拉康坡里斯的社会分化。在蝎子王以后,通常认为是那尔迈继承了王权,而那尔迈被看成是第1王朝的建立者,在那尔迈的远征北方,统一上下埃及的过程中,取得了丰厚的战利品。那尔迈权标头上,记录的战利品包括120,000人、400,000头牛、1422,000头羊。这样大量的战俘数字,也许有点浮夸,但是战俘的确成为奴隶的重要来源。

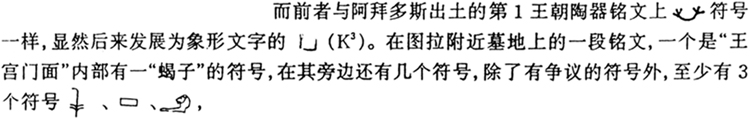

二、文字的发明与应用

恩格斯指出:“……由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”(16)。涅伽达文化Ⅱ的最伟大的成就之一,就是文字的创造发明和应用。E.J.鲍姆伽特认为,来自亚洲的涅伽达文化Ⅱ的人民在知识方面远远高于涅伽达Ⅰ人民,他们把文字引进了埃及(17)。但是,埃及文字究竟是西亚或本地的起源?仍然是一个悬而未决的问题。在涅伽达文化Ⅱ以前的文物上,的确可以看到某些绘画的原始文字符号;而在涅伽达文化Ⅱ以后,西亚文字对埃及的影响也不容否认。或许可以说,埃及的文字是在埃及绘画文字的基础上,在西亚文字的影响下,在涅伽达文化Ⅱ时代发展成为真正的文字,形成了埃及象形文字的体系。

埃及文字最早出现于圆筒印章、陶罐、石板、木板、象牙板和权标头等遗物上。埃及的象形文字最早起源于绘画文字。绘画文字最初是一些人物、动物、植物和一些物件的具体的形象的描绘,后来的发展便是与表意符号、表音符号结合起来。所以象形文字汇集了图画文字、表意文字和表音文字。埃及的绘画文字最早可以追溯到涅伽达文化Ⅰ,甚至巴达里文化时代。在涅伽达文化Ⅰ时期出土的一些器皿上,经常可以看到刻划的一定的符号,或许表明器皿的主人。

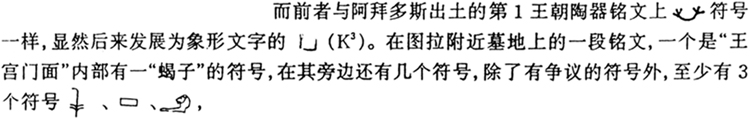

埃及的圆筒印章及其印记保留了早期的埃及文字。埃及的最早的圆筒形印章得自涅伽达1863号墓(S.D.47,涅伽达文化Ⅱ时代),现存于伦敦大学学院。与此同时,墓中还出土了粉红色石灰石瓮,2个象牙臂饰和一个梳子等物。在另一个墓中还发现了一个圆筒印与两件陶器在一起。第3个圆筒印发现于纳格德尔(Nag-ed-Der)的前王朝墓穴中。如果说圆筒印的典型是在美索不达米亚的捷姆德特·那斯尔时期,那时已经形成了苏美尔文字体系,而在埃及仅仅在涅伽达文化Ⅱ晚期,文字才确定下来(18)。与此同时,圆筒印的印记也保存下来。在埃及我们发现的最早的象形文字铭文就是在水瓮上的圆筒印记的痕迹。在那里象形文字铭文被认为是指明器皿里面的东西(19)。

在涅伽达文化Ⅱ的陶器上,可以发现各种各样的绘画图案,有些绘画很可能是绘画文字,具有一定的意义。在一些大的,作为酒或其他饮料容器的陶器上,最普通的符号之一是两条竖立的锯齿形线 ,并且多数常常配有另一个我们还不能辨认的半圆形的符号(20)。在早期圆筒印的铭文上,一般是用两个横向的锯齿线或波纹的符号

,并且多数常常配有另一个我们还不能辨认的半圆形的符号(20)。在早期圆筒印的铭文上,一般是用两个横向的锯齿线或波纹的符号 表示水。我们见到的最早的两条水线的符号出自狄奥斯坡里斯·帕尔瓦(S.D.65-76)和阿姆拉的断片(S.D.78-80),而这两处出土物属于王朝时代的开始(21)。在埃及的浮雕和绘画上,从最早时期起也常常用竖立的锯齿形线表示水,在蝎王权标头上,我们看到了蝎子王是站在竖立的水波纹之上(22)。类似的描绘,在古王国或新王国时代仍然能够看到。

表示水。我们见到的最早的两条水线的符号出自狄奥斯坡里斯·帕尔瓦(S.D.65-76)和阿姆拉的断片(S.D.78-80),而这两处出土物属于王朝时代的开始(21)。在埃及的浮雕和绘画上,从最早时期起也常常用竖立的锯齿形线表示水,在蝎王权标头上,我们看到了蝎子王是站在竖立的水波纹之上(22)。类似的描绘,在古王国或新王国时代仍然能够看到。

陶器上所装饰的船及其标记的画面,常常引起人们的注意。纽伯里专门从带有船及其标记的装饰陶器上搜集了228个徽章,他尝试证明其中有196个属于三角洲的徽章,而且把在116只船上所带有的徽章符号 称为“鱼杈符号”。而温赖特又把类似的

称为“鱼杈符号”。而温赖特又把类似的 符号称为“Z符号”(23),这些“鱼杈符号”或者“Z符号”最初都被看成是州的徽章,但是却遭到E.J.鲍姆伽特的反对。她认为前王朝时期绘画船上通常的两个标记不是州的徽章,而是神的标志或神圣物(24)。且不论是非如何,至少这些符号具有某种含义,是一种表示意义的原始文字。出自巴达里的1649号墓的C49K陶罐上有一个残缺不全的

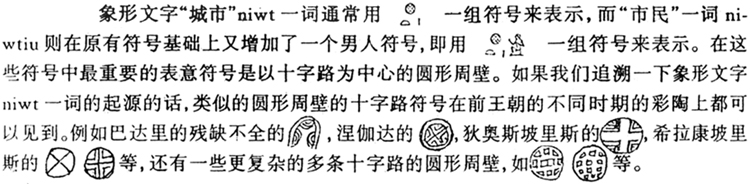

符号称为“Z符号”(23),这些“鱼杈符号”或者“Z符号”最初都被看成是州的徽章,但是却遭到E.J.鲍姆伽特的反对。她认为前王朝时期绘画船上通常的两个标记不是州的徽章,而是神的标志或神圣物(24)。且不论是非如何,至少这些符号具有某种含义,是一种表示意义的原始文字。出自巴达里的1649号墓的C49K陶罐上有一个残缺不全的 符号,其周围还有几只动物的绘画,有人认为那是动物围绕池塘在喝水,并且引证了伊朗的例子。但是,在埃及,这种符号中间部分的十字形在晚后都是与乡村、城市或地区的象形文字联系在一起(25)。在涅伽达、狄奥斯坡里斯和希拉康坡里斯等地发现的一些以十字线为中心的圆圈图案(见下文),实际上表明道路的交叉点和十字路形的街道区划,并被圆形的围墙所包围。这些类似的图形十字路符号作为城市的表意符号,成为象形文字“城市”一词的重要组成部分。在希拉康坡里斯的“大宝藏”中发现的器皿上,除了蝎子符号外,

符号,其周围还有几只动物的绘画,有人认为那是动物围绕池塘在喝水,并且引证了伊朗的例子。但是,在埃及,这种符号中间部分的十字形在晚后都是与乡村、城市或地区的象形文字联系在一起(25)。在涅伽达、狄奥斯坡里斯和希拉康坡里斯等地发现的一些以十字线为中心的圆圈图案(见下文),实际上表明道路的交叉点和十字路形的街道区划,并被圆形的围墙所包围。这些类似的图形十字路符号作为城市的表意符号,成为象形文字“城市”一词的重要组成部分。在希拉康坡里斯的“大宝藏”中发现的器皿上,除了蝎子符号外, (26),后者读为荷鲁斯,

(26),后者读为荷鲁斯, 可以按照象形文字很好地读出来(27)。

可以按照象形文字很好地读出来(27)。

在前王朝时代的末期,紧接第1王朝前的时代,出现了一批权标头和调色板。这些遗物上的图刻,往往是图像和文字的有机结合,其中较早一些的猎狮调色板,上面有两个符号:一是鹰和羽毛的标志,一是矛头装饰的标志,按照象形文字的含义,前者意为“西方”,后者意为“东方”。调色板上端中间有一个长方形建筑物,其傍是一个同体双牛的符号。 同体双牛符号为三角洲第3洲的一条河名(28)。这一组符号指明下埃及第3州河渠的神殿。蝎王权标头上的蝎子和玫瑰花结符号通常被解释为“蝎子王”,但是,也有不同的意见。由于“蝎子”的符号的抽象发音还不知道,他的名字还不能确切读出,因此,习惯上读为“蝎子”乃是一种有条件的称呼。关于玫瑰花结,有人认为那是还不曾知道的一种头衔。另一种看法是把玫瑰花结说成是七点星;认为“七点星和蝎子”的符号中,蝎子可能是国王名字的象形文字,所以他是蝎子王;而星星或许指明他作为一个神的以及可能作为天空神荷鲁斯的象征的神圣性质”(29)。在战场调色板、公牛击敌调色板上,除了具体的动物、人物形象外,也还有一些被公认的文字符号。至于那尔迈调色板上的鱼(nr)和凿子(mr)符号合在一起读为narmer(那尔迈),已是众所周知的象形文字的拼音符号。

同体双牛符号为三角洲第3洲的一条河名(28)。这一组符号指明下埃及第3州河渠的神殿。蝎王权标头上的蝎子和玫瑰花结符号通常被解释为“蝎子王”,但是,也有不同的意见。由于“蝎子”的符号的抽象发音还不知道,他的名字还不能确切读出,因此,习惯上读为“蝎子”乃是一种有条件的称呼。关于玫瑰花结,有人认为那是还不曾知道的一种头衔。另一种看法是把玫瑰花结说成是七点星;认为“七点星和蝎子”的符号中,蝎子可能是国王名字的象形文字,所以他是蝎子王;而星星或许指明他作为一个神的以及可能作为天空神荷鲁斯的象征的神圣性质”(29)。在战场调色板、公牛击敌调色板上,除了具体的动物、人物形象外,也还有一些被公认的文字符号。至于那尔迈调色板上的鱼(nr)和凿子(mr)符号合在一起读为narmer(那尔迈),已是众所周知的象形文字的拼音符号。

三、王权的象征与标志

王权涉及到国家形成的问题,而“国家是文明社会的概括”(30)。所以谈到文明的起源,就不能不联系到王权的产生。研究早期王权的产生,只能依赖于考古学所提供的有限资料。考古学上发现的王权的资料首先是王冠和王衔的图刻。

王冠又称为王徽,是王权的象征,早期的王冠主要是红冠和白冠。按照传统的观点,在第1王朝以前,埃及南北分立,上下埃及各有一个独立的王国。在南方,上埃及国王头戴白冠;在北方,下埃及王头戴红冠。纽伯里指出,一个长期所知道的过程就是在三角洲有一个古代的王国。塞思认为“pe的精灵”涉及西三角洲的布陀,并且显然史前的国王在那里。谢弗表示,红冠被史前的统治者所戴,就像在帕勒摩石碑上所记述的9个或12个王所戴的那样。迈尔则进一步推断,天狼星的周期与第1王朝不在一起,而是在那以前很久已被确立,并且必要的观察在三角洲的范围,而不是在南部国家(31)。

但是,近年来的研究,越来越多的证据表明,埃及的文明最早起源于上埃及,并由上埃及向下埃及扩展。象征王权的王冠形象也是遵循着这样的趋势发展演变的。

埃及王冠或王徽的最早的形象出现于涅伽达1610号墓出土的黑顶陶的浮雕陶片上,按F·皮特里的测定为S.D.35-39,介于涅伽达文化Ⅰ与Ⅱ之间。黑顶陶的王冠浮雕陶片早在1895年已被F·皮特里所发现,并且也曾引起埃及学家的重视。因为,黑顶陶陶片上的王冠是红冠,红冠的年代为S.D.35-39,比第1王朝的年代S.D.76(后改为S.D.63)在时间上早这么多,而且时间距离这么大。红冠在传统上被认为是下埃及王冠,但是红冠浮雕陶片为什么出现于上埃及的涅伽达,而不是在下埃及的舍易斯,而且两地距离那么遥远?

1923年,G.A.温赖特发表了《前王朝早期的红冠》一文,论证了舍易斯王国的存在及其重要性,舍易斯的宗教和文化的影响,以及上埃及与利比亚的联系(32)。但是,上述问题并没有得到真正的解决。在60年代,E.J.鲍姆伽特在其《史前埃及文化》一书中,也屡屡提到红冠陶片,而且同样遵循传统的观点,也把它看成是下埃及的王冠。直到70年代,她根据考古的研究成果,并结合王衔的起源,对红冠的起源及其发展演变进行了新的探讨(33),提出了与传统观点不同的全新的认识。

涅伽达1610号墓出土的红冠浮雕陶片是迄今我们所知的有关王冠的最早的材料。此外,帕勒摩石碑上也保留了头戴红冠的前王朝国王的名字,至少有9个或12个。白冠的材料,迄今我们所知道的,最早见于蝎王权标头,尽管E.J.鲍姆伽特不承认。红冠,按F·皮特里的S.D.35-39年代,确定为涅伽达文化Ⅰ之末和涅伽达文化Ⅱ之初;而白冠的材料,蝎王权标头则属于涅伽达文物Ⅱ的末期,紧接第Ⅰ王朝的开端。红冠的材料发现于上埃及的涅伽达,而白冠的材料,不论是蝎王权标头或者时间上紧接其后的那尔迈调色板,也都发现于上埃及的希拉康坡里斯。涅伽达和希拉康坡里斯都是上埃及的重要的城镇,而且两者相去不远。涅伽达城早在涅伽达文化Ⅰ时代开始发展起来,而希拉康坡里斯的霸权则在涅伽达文化Ⅱ时代末期确立起来。我们认为,红冠最早起源于涅伽达,而它是涅伽达的王冠,后来的白冠出土于希拉康坡里斯,它是代表了希拉康坡里斯的王权。所以,红冠和白冠都是上埃及的起源,至于红冠代表下埃及,那是晚后的传统,“因为在更晚一些时期红冠常常与下埃及有关”(34)。

红冠起源于上埃及,最初代表上埃及,而后来发展演变成下埃及王冠,还可以结合王衔的情况来说明。埃及的王衔通常有5个或称为“五个伟大的名字”,其中的第1个就是隼鹰神荷鲁斯的衔名(35)。在涅伽达1546号墓出土的陶罐破片上,描绘了一间坐落在两侧墙内的带有圆屋顶的房子,而两侧的墙面则伸出在圆屋顶上。在这座建筑物顶上栖息着一只鸟。虽然勾画得十分粗略,但是,显然与后来的荷鲁斯坐落于“王宫门面”的形象一脉相承,而荷鲁斯神则与第1王朝诸王紧密相联。陶罐上的圆顶的建筑物通常称为“下埃及的itrt”的建筑物,但是像红冠一样,最初也是起源于上埃及,而在晚后期,两者都被下埃及采用(36)。红冠最早是代表上埃及,我们还可以与早王朝时期的另一个王衔n-sw-bit(“树蜂衔”)结合起来予以证明。n-sw-bit头衔中,nswt(菅,或译为树)衔位于先,必定是较老的一个头衔,可以把它与涅伽达文化Ⅰ联系起来,尽管目前还没有证据。但是bit“养蜂者”却可以与旻神直接连接起来。因为他是野蜂的主宰,蜜蜂是献给他的,而旻则是涅伽达文化Ⅱ的民族神(36)。

上面仅仅是初步论证红冠起源于上埃及,最初是代表上埃及的王冠。既然如此,那么晚后的下埃及为什么要采用上埃及的王冠呢?E.J.鲍姆伽特的结论是,“……土著的埃及传统是那样的强有力,以致合法的王必须采用古代的头衔和徽章,而且所有的头衔和徽章都有它们的上埃及的起源,而在这早期,从下埃及来的东西是无法与之相比的”(37)。

除了王冠与王衔外,与王权有关的还有权标头,权标头是国王手握的武器的顶端部分,更重要的是国王权力的标志。

在埃及各地的不同时期的文化遗址中,发现了大量的权标头。埃及的权标头大体上可分为圆盘形、梨头形、双角形(或战斧)和纺缍螺旋形。至今我们所知的最早的圆盘形权标头出自涅伽达1443号墓,S.D.31(涅伽达文化Ⅰ末期);涅伽达234号墓,S.D.63(涅伽达文化Ⅱ)。在阿姆拉也发现了两个圆盘形权标头,日期或者是S.D.41(据麦克艾弗),或者是S.D.34(据F·皮特里)。尤其重要的是,在希拉康坡里斯的“大宝藏”中发现了大量的权标头,包括圆盘形在内,但是,它们的日期还不能确切断定,其大部分好像是早王朝时期(38)。

梨头形权标头包括梨子形、苹果形(球形)、园筒形等样式。最早的梨头形权标头出自涅伽达1401号墓,S.D.42,另一个是涅伽达1257号墓,S.D.42。还有一个涅伽达369号墓,S.D.55-74。在大多数居住地都发现梨头形权标头(39)。

最早的双角形权标头发现于阿巴吉亚B102号墓,S.D.33-41。在马哈斯那的H23墓地发掘了类似的3只权标头,F·皮特里将它们定为S.D.36-43。还有一些破碎的权标头片得自涅伽达1475号墓(S.D.45)。引人注目的是布仑吞在不曾受到扰乱的巴达里的4601号墓穴中发现了权标头的破片。布仑吞把它描绘为“椭圆形”的,作为武器,比通常的双角形权标头短而厚些,并且没有角(40)。

纺缍螺旋形权标头最早从巴达里时期起已知道,布仑吞在巴达里5152号墓中发现了一个。在涅伽达177号墓也出土了一只纺缍螺旋形权标头,S.D.46-61(41)。

权标头上,有的没有任何装饰;而有一些则装饰以人物、动物和植物等场面,多数是浮雕。在希拉康坡里斯的“大宝藏”中有3只特别大的梨头形权标头,其中的2只存于牛津的阿什摩林博物馆:一个是希拉康坡里斯最大的蝎王权标头,约32厘米高;另一个是那尔迈权标头。第3只是在伦敦大学学院保存的残缺不全的,外表损毁严重的黄色石灰石大权标头的2个残片:uc14898和Uc14898A。

蝎王权标头公认为涅伽达文化Ⅱ末期或前王朝时代末代王的权标头,权标头上的浮雕刻划了头戴白冠的蝎子王主持开渠仪式。而那尔迈权标头则表现了头戴红冠的那尔迈远征胜利的凯旋。第3只权标头的两个残片,魁伯尔认为是属于同一个权标头,但是后来A.J.阿克尔则把它们分划为两个不同的权标头:一个是“搬运者权标头”,一个是蝎子王战胜“带辫子人的权标头”,因为在蹲下的带辫子人的背后有一个头戴红冠的人物,其面前的残缺不清的符号似可以复原为蝎子王”(42)。

除了权标头的文物外,在其他一些绘画和文物上,我们同样可以见到权标头的形象。涅伽达文化Ⅱ末期著名的希拉康坡里斯画墓壁画上的左上角有一个高大的人物,他站在狮子的面前,左手高举类似权标的东西。而最能说明问题的则是绘画左下侧的“大人物”。在涅伽达文化Ⅱ时期,通常是用放大尺寸表现首领或国王,他左手抓住俘虏的头发,右手高高举起权标头打击敌人(43)。类似的人物形象又见于希拉康坡里斯的象牙印章上和后来的那尔迈调色板上的大人物(44)。

王冠与王衔作为国王的徽章和名衔,表现了王之身分和地位,而权标头则标志国王的伟大权力。但是,王权的产生有一个从“军事首长权力变为王权”的长期过程。从上述的权标头的年代测定来看,除了个别少数的属于巴达里文化时代的军事首长的权标外,其余的多数属于涅伽达文化Ⅰ之末和涅伽达文化Ⅱ时代的国王权标。从王冠和王衔起源的时间来看,主要是涅伽达文化Ⅰ之末或涅伽达文化Ⅱ之初,这和上述的多数权标头的年代基本上是一致的。确定王权的产生,最终还必须与国家的形成联系在一起。

四、城市与城市国家的形成

城市的产生和城市国家的形成是文明时代的重要特征之一。恩格斯认为:“……把城市和乡村的对立作为整个社会分工的基础……”是文明时代的特征之一。“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故:它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已经耸入文明时代了”。由于科学发展的限制,恩格斯当时不可能予见所谓“古代东方”的城市国家的性质,但是却明确指出:“同乡村对立而产生的城市的特殊的需要,都要求有新的机关”(45)。恩格斯把城市的产生和作为“新的机关”的国家的出现联系在一起,这种观点也得到了考古学的证实。考古学家柴尔德继“新石器时代革命”之后,又提出了“第二次革命”,即“城市革命”的概念,而且把城市与国家的产生联系起来。他指出:“一个第二次革命,把许多自给自足的小农村,变成了人口众多的城市;这种城市用较高级的工业和对外贸易来培养,而且正式组成了国家”。(46)

城市和城市国家的问题,近年来一直成为国内外人们关注的焦点之一。城市和城市国家是否为西方世界所固有?古代埃及历史的早期是否存在城市和城市国家?这些问题经常引起人们的争论。著名埃及学家W.赫尔克断言:“在基本上是农业国度的人口中,绝不需要城市”。J.威尔逊甚至表示:“直至新王国时代,埃及是没有城市文明的”(47)。国内有些同志对埃及早期城市的存在也持否定的态度。至于埃及国家的起源,有些人常常套用“东方专制主义”的模式,否定早期埃及的城市国家性质,其典型的代表就是魏特夫的《东方专制主义》(48)。

近年来,由于新的考古成果和研究,使我们有可能就埃及的早期城市和城市国家的问题作进一步的探讨与论证。

关于埃及城市起源的最早的文献记载或许是《孟斐斯神学》,又称《夏巴卡石碑》。这篇文献写道:“在他(按:普塔神)完成了每一件事以及神圣的法规以后,普塔因此而满意。他塑造了众神,他建设了城市,他创立了诺姆(州),他把众神安置在他们的神殿中”(49)。《孟斐斯神学》显然是一部埃及的《创世纪》,孟斐斯的主神普塔神成为创世神,宇宙的造物主,所以,埃及的一切城市,诺姆甚至其他万物全是普塔造就的。《孟斐斯神学》是古埃及宗教神学的一部分,虽然我们不能以宗教神学的创世学说为依据来研究埃及城市的起源,但它毕竟反映了埃及人的城市和诺姆的概念。尽管现在我们所能见到的《孟斐斯神学》,通常又称为《夏巴卡石碑》,即在第25王朝时夏巴卡王根据原文文献,重新铭刻并公布于世,但是从语言学、历史比较语言学、地理政治学的研究表明,原文的年代,至少可以追溯到公元前2700年以前。

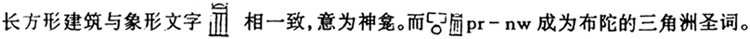

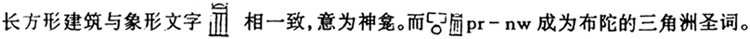

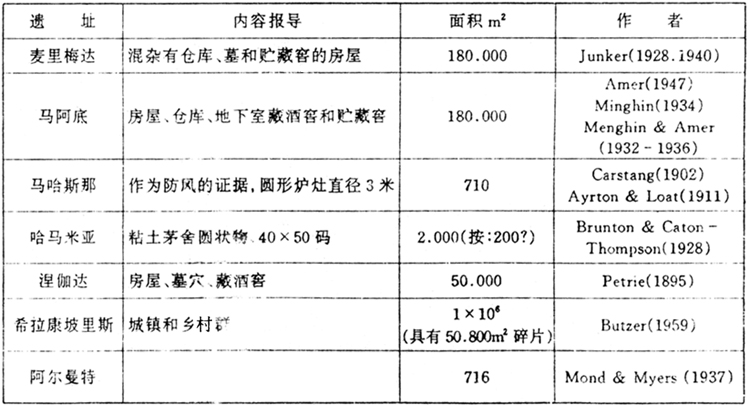

如果我们研究一下“城市”一词的文字符号及其意义,必将更有助于我们解决城市的起源问题。 所以niwt一词的实际意义仍是道路的交叉点和包围某些街区的圆形周壁(50),表示具有城防工事和一定规划与中心的城区。

所以niwt一词的实际意义仍是道路的交叉点和包围某些街区的圆形周壁(50),表示具有城防工事和一定规划与中心的城区。

考古学家发掘出来的历史文物,给我们提供了某些城市的具体形象。令人感兴趣的是,在狄奥斯坡里斯·帕尔瓦B83号墓穴出土的围墙模型(涅伽达文化Ⅰ或涅伽达文化Ⅰ向涅伽达文化Ⅱ过渡阶段)。这是一件长方形的泥塑雉堞墙模型的一部分,在墙的背后立有两名战士警戒。这个模型可能表现了一个居民点四周的防护围墙,或许可以看成是“防御工事”,“城市围墙”(51)。法国卢佛博物馆收藏的公牛击敌调色板的背面,刻划了大小两个方形雉堞墙,而上端的公牛击倒的敌人显然属于这两个城市的。稍晚些的那尔迈调色板,在正反两面上都刻划了不同形象的城市符号。一个是正面底栏上,有一个长方形的雉堞墙,其右侧有两名逃跑的敌人,在调色板反面的底栏上刻划了一头公牛头击圆形雉堞墙,脚下踩着一名敌人。值得注意的是,在雉堞墙内还有一个带有两个把手的袋子形的象形文字和另一组3个长方形符号。前者可能是城镇的名字,后者可能是城市内的建筑物,或者这些符号表明圣所和住宅(52),这些符号充实了城市形象的内容。与那尔迈有关的利比亚调色板更明显地雕刻了以雉堞墙围绕起来的方形或长方形的城市形象。城市内分别刻划有不同的动物、植物等符号,显然可以看成是城市或城市国家的名称。

上面的论述虽然为我们研究城市的产生提供一些证据,但是毕竟还不能证明城市本身的存在,所以,城市遗址的考古发现就显得更加重要。K.W.巴策尔认为,麦里姆达是埃及最大的,也是最古老的史前居民点,亦可说是“新石器时代城镇”。巴达里的第5500号区被其发掘者说成“似乎是巴达里城镇的中心”。这些论断曾遭到了某些人的反对。E.J鲍姆伽特则提出马阿底是一个城镇(53)。如果说,对上述的新石器时代或铜石并用时代的早期城市,还有某些争论的话,那么,在涅伽达文化Ⅰ和涅伽达文化Ⅱ时代出现的涅伽达城和希拉康坡里斯城,似乎是没有疑议的。

据K.W.巴策尔晚近的考察,希拉康坡里斯的前王朝遗址,可能是一个中心城镇和许多附属的乡村。关于它的面积,各家的估计出入很大。凯泽相信,它占据了一百万平方米。但是K.W.巴策尔认为,这样大的面积或许是误解。他在1958年勘查遗址的最后结果表明,表面的陶器碎片范围很难超过50,800平方米,人口约4.700人,至多10.000人(54)。K.W.巴策尔的人口数的估计是根据希拉康坡里斯的观察,一处茅舍按65平方米计算,他指定每个房屋6个人而提出来的。(55)在前王朝末期,希拉康坡里斯城镇由低沙漠边缘发展扩充到400米外的冲积平原上,建立了新的,有围墙的城镇。城镇呈不整长方形,面积至少为190~220×260~300米(56)。城外四周是一大片耕地,并有两处显然是后来的沙杜弗遗址。新的城镇从早王朝、古王国一直发展到新王国时代。与希拉康坡里斯城相对,在尼罗河东岸有埃尔·卡博城遗址,其年代最早可追溯到公元前6000年。但是正方形的城镇(550×550米),大概建于王朝初期。

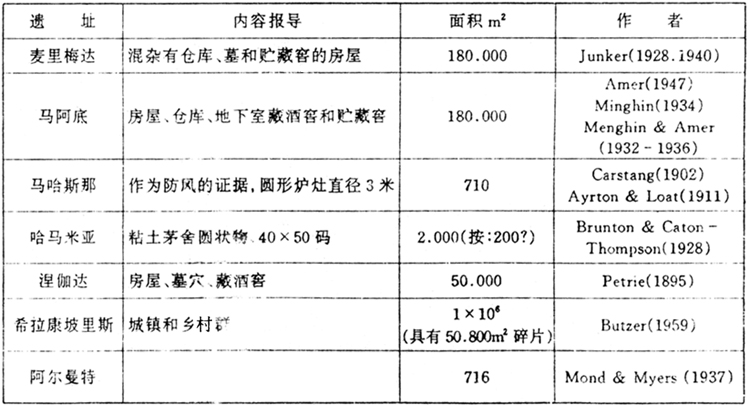

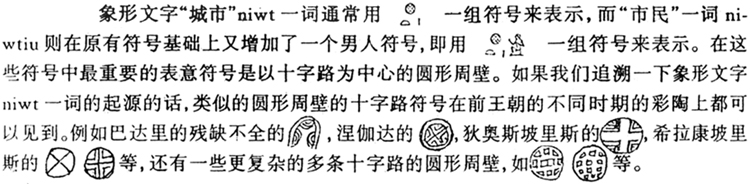

关于前王朝埃及居住地的性质、规模和人口数字是一个重要而难解的问题,曾引起好多埃及学家的注意。美国的F.A.哈桑曾对已发表的有关这一方面的材料进行过综合性的研究,并且归纳、制作了“关于埃及前王朝遗址的有效的报导”图表(57):

哈桑认为,麦里姆达、涅伽达和希拉康坡里斯通常被看成城市,但是遗址布置的进一步研究还是需要的。巴策尔曾经提供了某些遗址的人口数字,下面列出巴策尔的人口估计数字(58):

哈桑对上述估计数字并不满意,他又按照1英亩9.2人的密度估计了某些城镇的人口数字,列表如下(59):

但是,上述数字的估计是偏低的。令人感兴趣的是马库斯在1976年根据每公顷家族的数目和遗址的面积提出约计每公顷有10个家族。假如对前王朝(每个家族惯例5人)时代采用这个数字,那么前王朝埃及的居住地的人口是很多的。马库斯提供的人口估计数字列表如下(60):

根据上述资料的综合研究,哈桑的结论是:前王朝时期的居住地是大的,指明了一个由小的结夥到较大的公社,小村庄和乡村可能住有50-200人,但是较大的居住地(城镇?),像麦里姆达可能维持了400-500人(保守的估计)。希拉康坡里斯由较大的中心和各个乡村组成的地区,可能被2.500-5.000人占据(61)。至于前王朝时代埃及的全部居民,巴策尔认为可能100.000-200.000人(62)。

尽管我们从几个方面论证了城市的存在,包括城市或居住地的规模,但是必须指出,在这里我们所讲的仅仅是早期城市。所谓早期城市,相当于某些人所说的“原始城市”或“最初城市”,处于“准城市”和严格意义上的城市之间的中间状态(63)。所以,这里所讲的城市,通常又表现为城镇,而城市与城镇之间并无本质上的差异,只不过是前者比后者更大些和更重要些。某些埃及学家充分肯定了埃及的城市化形态,指出:古代埃及“正像邻近的亚洲一样,一个都市化的社会已经展开”。“毫无疑问,古代埃及是一个相当正常形态的都市化社会”(64)。

城市国家的问题,不仅与城市有关,而且涉及到国家的起源问题。古代埃及的城市国家,乃是以城市为中心,包括其附属的乡村,形成起来的一些独立的小国家。它是埃及国家发展的早期阶段,不同于古典世界的以公民为主体的城邦。所以,有人把前王朝时期的涅伽达和希拉康坡里斯称为“初期城市国家”(65)。也有人把埃及的城市国家称为“诺姆国家”,并指出:最早的国家则无论何时何地都是在一个不大的范围内形成的,即在一个地域公社范围内,或者说,在更多的情况下是在若干彼此有着紧密联系的公社范围内形成的。……这种形成国家的特点分明的地区,我们姑称之谓诺姆。它通常以该诺姆的主神庙宇所在地为中心;周围设以行政机构,并建有食品和物资的仓库和武器库;最重要的能工巧匠也集中于此——在所有这一切的周围筑起墙垣以保安全从而形成了城市,作为这种小型原始国家的中心(66)。

“诺姆”一词来源于希腊文nomos,意为牧畜的地方,区划或行省,中译为州, 显然是由河渠所划分的地段。在王朝时代,它变成了统一王权下的各个省区。到前王朝时代的末期,埃及究竟有多少诺姆,难以确定,但是目前我们所能知道的是,在早王朝时代,上埃及有16个诺姆,下埃及有10个诺姆。每个城市国家都有其自己的名称,首城和一定范围的领土,特别是徽章和崇拜的神。各诺姆的徽章起源于其原始的图腾,后来,鹰、母牛等动物图腾则变成了诺姆保护神荷鲁斯、哈特尔等。

显然是由河渠所划分的地段。在王朝时代,它变成了统一王权下的各个省区。到前王朝时代的末期,埃及究竟有多少诺姆,难以确定,但是目前我们所能知道的是,在早王朝时代,上埃及有16个诺姆,下埃及有10个诺姆。每个城市国家都有其自己的名称,首城和一定范围的领土,特别是徽章和崇拜的神。各诺姆的徽章起源于其原始的图腾,后来,鹰、母牛等动物图腾则变成了诺姆保护神荷鲁斯、哈特尔等。

古埃及的城市国家是以城市的形成为基础,以王权的出现为标志。如果说对巴达里文化时代的城市产生还有些异议的话,那么到了涅伽达文化Ⅰ的末期和涅伽达文化Ⅱ时代,随着埃及城市化过程的展开,无疑的,埃及开始出现了城市国家或诺姆。涅伽达城出土了最早的王冠和王衔的符号,可以看作为王权统治的最早的城市国家。而希拉康坡里斯出土的权标头和调色板等物证明了它是又一个城市国家之所在。

在不同地区发现的国王埋葬地或王墓同样证明了各自独立小国家的存在。在涅伽达文化Ⅱ时代,埃及的墓葬有了明显的变化,人们更精心制做的是长方形墓穴,而且其规模也更大些。涅伽达T墓地是涅伽达文化Ⅱ末期的典型墓地之一,在这里保留了几十座大小不同的墓。除了T5墓是不规则的长方形外,其余的都是标准的长方形墓。这些长方形墓不仅规模大,而且结构也复杂,特别是T20、T15、T23墓尤为突出。关于这些墓穴的规模,没有明确的记载,有人估计T20墓与希拉康坡里斯的画墓规模非常接近,大约5×2米(67)。墓的陪葬品以T5为例,至少也有三、四十件(68)。希拉康坡里斯的画墓又称“装饰墓”或100号墓。画墓位于希拉康坡里斯史前墓地东端,由于墓穴墙壁上保留了一幅重要的壁画而著名于世。画墓面积为4.5×2.0×1.5米。其陪葬品由于被盗等原因不能准确统计,但至少有32件(69)。

画墓的主人身分究竟是什么?早在50年代柴尔德表示,“画墓的建筑学平面配置使我们能够推测某一有影响的氏族成员被提升等级,至少是领袖”。后来,W.凯泽指出,“有其他非常大的墓穴靠近它的画墓是首领墓地的一部分”。“围绕画墓的墓穴形成了一个王家墓地”。到了60年代,H·凯斯和J.C.佩恩明确作出结论,“埋葬在装饰墓中的人物应该考虑为上埃及传说中的王”。在70年代,B.J.肯普进一步指明,希拉康坡里斯的画墓和涅伽达T墓地两者都是“前王朝国王的埋葬地”。在80年代,B.J.特里格尔也表示,“涅伽达和希拉康坡里斯的统治者或许埋葬于与这些城镇遗址相联系的前王朝墓地的所谓王墓中”(70)。

上述的一些王家墓地的并存的情况说明了什么呢?正如有的研究者所说的那样,在第1王朝前的一些王,包括所谓“史前统治者”,完全是“不同的单独的传统”(71)。这种现象暗示我们,在涅伽达文化Ⅱ时代,埃及已经形成了一些城市国家独立并存的局面。

五、城市国家的殖民与争霸

上面已经提到了城市国家的起源及其存在的证据,但是还需要进一步论证埃及城市国家发展过程中的殖民活动和城市国家间的相互关系。这是埃及文明化的必然趋势。

根据考古发现的文化遗址证明,埃及文化最早起源于上埃及。作为典型的巴达里文化、涅伽达文化Ⅰ和涅伽达文化Ⅱ都是发生在上埃及。在涅伽达文化Ⅱ时期,上埃及已经形成了几个大的文化中心:以涅伽达为中心的科布多斯一带;以希拉康坡里斯为中心的埃德弗以北地区;以阿姆拉为中心的阿拜多斯一带;塔萨和巴达里为中心的附近地区。但是下埃及的情况如何呢?传统上的一种观点认为,埃及的文明起源于三角洲,但是E.J.鲍姆伽特坚持:三角洲起源的理论得不到证明。她强调,在涅伽达文化Ⅱ之前,在阿西尤特以北的下埃及看不到居民的迹象,涅伽达文化Ⅱ之后,上埃及的人向北扩张到下埃及,并向下埃及殖民(72)。至于通常所说的下埃及的新石器时代法尤姆文化A,E.J.鲍姆伽特把它看成是上埃及文化向下埃及发展的结果。关于法尤姆文化A究竟属于哪个时代姑且不作讨论,但是上埃及向下埃及扩张,并且殖民是可以证明的。

如前所述,荷鲁斯王衔符号最早起源于涅伽达文化Ⅱ初期,后来显然由涅伽达向北传播到法尤姆的玛拉克,开罗附近的图拉,甚至远至三角洲的东端白达等地。在这些地方不仅发现了荷鲁斯王衔符号,有的地方还出现了双荷鲁斯符号, (73),这些符号也许表示二王共治。

(73),这些符号也许表示二王共治。

在涅伽达文化Ⅱ时期,上埃及人向阿西尤特以北移居或殖民。在E.J.鲍姆伽特看来,法尤姆文化A,马阿底文化等都是上埃及移民带来的文化。至前王朝末和早王朝时代,他们还向三角洲一带移民,东至白达,西至卡那太,还包括南端的萨卡拉、阿布西尔等地都建立了一些殖民地(74)。

在诺姆或城市国家形成和殖民过程中,往往伴随着各诺姆之间的争霸,而在争霸过程中又出现了某些诺姆之间的联合。各诺姆之间的联盟与争霸最早反映在猎狮调色板上。调色板描绘了分成2排的19名猎人,攻击大小3只狮子,还有被狗驱赶或捕获的鹿和山羊的场面。值得注意的是,这些猎人被弓箭、矛、斧子、投掷棒(飞去来器)和权标头等所武装,而且用兽尾装饰。这些形象与后来的那尔迈的形象完全一致,而他们的兽尾装饰也是后来国王的象征。由此可见,这些所谓的猎人,或许是各诺姆或城市国家的首领,或最早的王。在2排猎人中,有的举着鹰和羽毛的标帜,也有矛头的装饰,前者表示“西方”,后者意为“东方”。猎狮调色板反映了“东方”和“西方”的诺姆联盟共同击败以狮为代表的某些诺姆。在战场调色板上的画面恰恰与此相反,那是表现了以狮子为象征的国王对敌人的战斗。除了狮子外,还有豺犬、鹰、鹭等攻击敌人,这些标帜可以看成是诺姆的徽章,也可以称为“诺姆旗”,显然是代表了一些诺姆的联盟即城市国家的联盟。在一个被俘的敌人面前有一束纸草的符号,很可能表示他们是三角洲居民。而牵引俘虏的两面旗帜的标记是鹰(Horus)和羽毛与鹭(Toth)和羽毛。在这种情况下十分清楚的是,被兀鹰(希拉康坡里斯保护神)帮助的狮子(与公牛一道,是王家权力的形象之一)确保了隼鹰(还不能与王家的王朝神荷鲁斯视为同一)的南部王国战胜北方人民(75)。与此同时,公牛击敌调色板描绘了公牛抵伤北方人种的过程中,5个盟国的人格化旗帜(2豺犬、鹭、鹰、雷电)用单根绳子捆绑俘虏,反面有两个被征服人民的城堡。从被击倒的人物来看,可能是三角洲人民(76)。尤为重要的是,前王朝时期末期的蝎王权标头。蝎王权标头中心部位表现了蝎子王主持农业仪式或开渠仪式,也许是神庙奠基典礼。但是,这项活动显然是在一次成功的远征之后举行的。蝎子王的远征得到了一些诺姆的共同支持与协作。图刻上各种不同形象为标志的旗帜代表了参予蝎王领导远征的上埃及及各诺姆(77)。从残存下来的诺姆标帜或诺姆旗帜来看,有山、塞特、旻、豺犬等。各诺姆旗帜上套索的“田凫”和“弓”就是远征胜利的成果。另一个前王朝时代最末期,也许与蝎王有关,或者与那尔迈有关的利比亚调色板更突出地表现了以猫头鹰、鹭、金龟子和荆棘等为标志的7个大小不同的具有雉堞墙的城堡,分别被隼鹰、狮子、蝎子、双隼鹰等7种动物用鹤咀锄所破坏,画面表现了7个联盟的诺姆联合攻击7个敌对的营垒或诺姆。(78)。

在前王朝时代末期,各城市国家或诺姆之间的联盟与争霸是一种经常的现象。正是由于这种联盟与争霸,最后才出现了那尔迈的初步统一埃及的胜利,开辟了埃及历史发展的新阶段。

传统上,把第1王朝以前时期的原始的文化称为“史前文化”。所谓“史前文化”,严格地说,应该是文明产生以前的社会文化,是一种非城市化的文化。但是,在史前时代末期,埃及开始过渡到文明社会。

上面,我们就文字的发明与应用,王权的形象与标志,城市和国家的产生,以及城市国家的殖民与争霸等几种现象,论证了埃及文明的起源。这些社会现象的产生,在时间上先后不同。作为文明形成的社会基础,社会的分化现象,可以追溯到涅伽达文化1时期。文字发明于涅伽达文化Ⅱ时期,但是它还有一个漫长的绘画文字起源的阶段,或许可以追溯到巴达里文化时期。城市的出现,或许最早也可以追溯到巴达里文化时期。但是,人们对这些所谓“新石器时代的城镇”提出了疑议,普遍所能接受的是涅伽达文化Ⅰ和Ⅱ时期出现的涅伽达和希拉康坡里斯等城。而王冠和王衔最早起源于涅伽达文化Ⅰ之末或涅伽达文化Ⅱ之初。权标头和调色板等文物所反映的城市国家(或诺姆)之间的联盟与争霸发生于涅伽达文化Ⅱ时代。综合上述内容,可以断定,埃及的文明基本上发生于涅伽达文化Ⅰ之末和涅伽达文化Ⅱ时期,从绝对年代来看,大约在公元前3500年以后,是世界上最古老的文明国家之一。

注释:

① K.P.奥克莱:《石器时代文化》,科学出版社,1957年版,第33页。

② 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1972年版,第2、161页。

③ The Cambridge Ancient History,(以下简作CAH)Vol.I,pt.1,Cambridge.1970 pp.473、480.

④ The Cambridge Ancient History,(以下简作CAH)Vol.I,pt.1,Cambridge.1970 p.478。

⑤ The Cambridge Ancient History,(以下简作CAH)Vol.I,pt.1,Cambridge.1970 p.478:E.J.Baumgartel,Some Notes on the Origins ofEgypt,Archaive Orientalni,Vol.20,1952,no.1-2,p.280

⑥ 周进楷译,柴尔德著:《远古文化史》,中华书局,1958年版,第122页。

⑦ Г.Чайлд,Древнейший Восток в Свете Новых Раскопок.Москва,1956,стр.96.

⑧ CAH.Vol.1,pt.I,P.478;E.J.Baumgartel,Some Notes on the Origins of Egypt,Archaive Orientalni,Vol.20,1952,no.1-2,p.280.

⑨ 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》,第3卷,人民出版社,1972年版,第218页。

⑩ E.J.Baumgertel,The Cultures of Prehistoric Egypt(CPE),Oxford,1955,pp.36、50;CAH,Vol.Ⅰ,pt.1,p.480.

(11) 参看刘文鹏、刘若翰:《前王朝至早王朝时代埃及墓葬的发展》,《内蒙古民族师院学报》,1988年第3期,第2-4页。

(12) 岩波讲座,《世界の历史》第1卷,岩波书店,1978(1969),第50页。

(13) Чайлд,указ.произв.,第96页。

(14) J.E.Quibell,Hierakonpolis,pt.1,London,1900,p.7,参看PL.X11,5、6;XX1,23;XX11,3;XV,1、24;X11,4.

(15) 参看刘文鹏:《希拉康坡里王朝及其霸权考》,《内蒙古民族师院学报》,1985年第1期,第4-5页;《世界上古史纲》,(上册)人民出版社,1979年版,第262-263页。

(16) 《马克思恩格斯选集》第4卷,第21页。

(17) CPE,pp.50、51.

(18) CPE,pp.47、48.

(19) CPE,p.61.

(20) CPE,pp.61、62,Fig.12.

(21) CPE,p.62.

(22) CPE,pp.60、61,Fig.11.

(23) CPE,p.12.

(24) CPE,pp.13、72.

(25) CPE,pp.66、67.

(26) J.E.Quibell,Op.cit.,PL.XXXIV.

(27) Н.М.Постовская,《Щарь》《Скорпион》и его Время,Вестник Древней Истории(ВДЕ),1952,Ио.1,стр.51、52.

(28) A.Gardiner,Egyptian Grammar,Oxford,1982,pp.502、495;A.Earman und H.Grapow,Wrterbuch der egyptischen Sprachen,Ⅲ,1957,300.

(29) J.Finegan,Archaeological History of the Ancient MiddleEast,Westriew press,1979,p.169.

(30) 《马克思恩格斯选集》第4卷,第172页。

(31) 转引自G.A.Wainwright,The Red Crown in Eary Prehistoric Times,Journal Egyptian Archeology(JEA)Vol.1X,1923,p.27.

(32) 转引自G.A.Wainwright,The Red Crown in Eary Prehistoric Times,Journal Egyptian Archeology(JEA)Vol.1X,1923,p.27以下。

(33) E.J.Baumgartel,Some Remarks on the Titles of the Archaic Egyptian kings,JEA,Vol.61,1975,pp.28-32.又见刘文鹏译《略论早王朝王衔的起源》,《世界历史译丛》,1980年第2期,第24-27页。

(34) E.J.Baumgartel,Some Remarks on the Titles of the Archaic Egyptian kings,JEA,Vol.61,1975,pp.28-32.又见刘文鹏译《略论早王朝王衔的起源》,《世界历史译丛》,1980年第2期,,第24页。

(35) 刘文鹏:《法老埃及的专制主义》,《古代王权与专制主义》(施治生、刘欣如主编),中国社会科学出版社,1993年版,第192页。

(36) 《世界历史译丛》,1980年第2期,第25、26页。

(37) 《世界历史译丛》,1980年第2期,第27页。

(38) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,pp.107-110.

(39) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,pp.111、112。

(40) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,p.113。

(41) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,pp.120-121。

(42) J.E.Quibell,Hierakonpolis,pt.Ⅰ,London,1900,PL,XXX1.A;J.E.Quibell and F.W.Green,Hierakonpolis,Pt.Ⅱ,London,1902,pp.39-40,52;A.J.Arkell,Was king Scorpion Menes?Antiquity,XXXⅤⅡ,1963,pp.32

(43) 刘文鹏:《希拉康坡里画墓及其壁画》,《内蒙古民族师院学报》,1992年第1期,第5、6页;参看H.Case and J.C.Payne,Tomb 100:The Decoreted Tomb at Hierakonpolis,JEA Vol.48,1962,p.13,Fig.4-(12)。

(44) J.E.Quibell,Op.cit.,p.7;PL.XV.

(45) 《马克思恩格斯选集》第4卷,第172,160,164页。

(46) 柴尔德:《远古文化史》,第97页。

(47) 转自B.J.Kemp,The Early Development of Town in Egypt,Anitiquity,L1,1977.pp.185,186.

(48) 魏特夫著:《东方专制主义》,中国社会科学出版社,1989年版。

(49) J.B.Prtchard,Ancient Near Eastern Texts,p.5,参见刘文鹏:《古埃及的早期城市》,《历史研究》,1988年第3期第165页。

(50) 原理雄译:《古代オソエント都市》,东京,1983年版,第60页。

(51) CAH.Vol.Ⅰ,pt.1,P.476;CPE.Vol.Ⅰ,p.27,Vol.Ⅱ,p.135.

(52) 参见刘文鹏:《古埃及的早期城市》,《历史研究》,1988年第3期,第166页。

(53) 参见刘文鹏:《古埃及的早期城市》,《历史研究》,1988年第3期,第167-168页。

(54) K.W.Butzer,Archaeology and Geology in Ancient Egypt,Science,1960,Vol.132,No.3440,pp.1619-1620.

(55) F.A.Hassan,Prehistoric Settlements along the Main Nile,M.J.Willians and H.Faure(eds),The Sahars and Nile,Rotterdam,1980,p.442.

(56) J.E.Quibell,Op.cit.,p.15.

(57) F.A.Hassan,Op.cit.,p.443.

(58) K.W.Butzer,Op.cit.,p.1618以下,同F.A.Hassan,Op.cit,p.443.

(59) F.A.Hassan,Op.cit.,p.443.

(60) F.A.Hassan,Op.cit.,p.444.

(61) F.A.Hassan,Op.cit.,p.447.

(62) K.W.Butzer,Op.cit.,p.1624.

(63) Ю.В.Андреев,Раннне Формы Урбаниз■ции,ВДЕ,1987,Ио.1,стр.9.

(64) CPE.Vol.Ⅱ,1960,p.154;B.J.Kemp,The Early Development ofTowns in Egypt,Antiquity,L1,1977,p.199.

(65) B.J.Kemp,Anicient Egypt,London and New York,1991,p.52.

(66) И.М.贾可诺夫,B.A.雅各布森(汪连兴译):《“诺姆国家”、“地域王国”、“城邦”和“帝国”(国家类型问题研究)》,中国世界古代史学会编:《古代世界城邦问题译文集》,时事出版社,1985年版,第80页。

(67) B.J.Kemp,Photographs of the Decoreted Tomb at Hierakonpolis,JEA.Vol.59(1973),p.41.

(68) 参看M.A.Hoffman,Egypt before the Pharaohs,London andHenley,1979,p.115.

(69) J.E.Quibell,and F.W.Green,Hierakonpolis,pt.2,London,1902,pp.20-22;J.C.Payne,Tomb100:The Decorated Tomb at Hierakonpolis Confirmed,JEA.Vol.59(1973).pp.35-34.

(70) 参看刘文鹏:《希拉康坡里斯画墓及其壁画》,《内蒙古民族师院学报》,1992年第1期,第4页。

(71) The Cambridge History of Africa,Vol.1,Cambridge,1982,p.521.

(72) CPE.pp.49、50;CAH.Vol.Ⅰ,pt.1,p.483.

(73) W.Kaiser,Einige Bemerkungen Zur gyptischen.FrhzeitZeitschrift fr gyptischen Sprache und Altertumskunde,91.Band,1964,113.

(74) 同上,第106页,又见《世界上古史纲》(上册),人民出版社1979年版,第253页。

(75) N.Grimal,A History of Ancient Egypt,Blackwell,1992,pp.36-37.

(76) N.Grimal,A History of Ancient Egypt,Blackwell,1992,p.37.

(77) J.E.Quibell.Op.cit.,P.9;J.Finegan,Op.Cit.P.171,参看《内蒙古民族师院学报》1992年第1期,第4页。

(78) B.Emery,Archaic Egypt,Harmondsworth,1963,p.116.参看刘文鹏:《古代埃及的早期国家及其统一》,《世界历史》,1985年第2期,第30页。^

【专 题 号】K5

【复印期号】1995年08期

【原文出处】《史学理论研究》(京)1995年02期第42-57页

【作者简介】刘文鹏,内蒙民族师院世界上古史·埃及史研究所教授

从19世纪以来,人类学家、历史学家、考古学家和文学家的著作中常常涉及到“文明”的术语。但是,明显的倾向是把“文明”与“文化”两者交互使用。文明与文化两个术语往往意指同一的事情,但是又不完全是同一的概念。“文明”一词源出于拉丁语Civis(“城市的居民”),因此,“文明”在其最本质意义上,是人民和睦地一起生活于城市中和社会集团中的能力。“文化”一词离不开“文明”,它源出于拉丁语动词Colere(“耕作土地”),其过去分词Cultus,与耕作(Cultivate)有关。因此,“文化”一词的本意是指着“耕作”果园和菜园,或者培养一个人的兴趣、精神和才能。但是,作为史前社会所专门使用的“文化”一词,是用来指明“一个特定的人类社会生活实践、生产和思想活动产物的总和”①。“文化”一词在其现代的用法上,更主要是反映一切实在的情形和人类的成就。人类的一切成就:艺术、技术、科学、宗教、政治等又成为文明的内容。民族学家摩尔根在《古代社会》一书中把“文明时代”作为与蒙昧、野蛮时代相对立的伟大进步时代。近年,G·柴尔德所倡导的所谓“第二次革命”,实际上是指着由农村发展为城市,而城市则组成了国家(见下文)。这种“城市革命”的思想与马克思主义的“文明”的概念相一致。马克思主义经典作家恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》等著作中,专门论述了氏族社会与文明社会的不同性质,以及文明的起源,并赋予文明社会以深刻的阶级性,揭示了文明产生的社会经济基础及其与国家的关系,指明了文明的进步意义和局限性。根据上述的有关“文明”的概念与含义,结合埃及历史的实际,我们将在前王朝时代文化发展的基础上,着重考察作为埃及文明最直接现象的文字、王权、城市、城市国家是怎样发生的,如何形成起来的,以及它们产生的物质基础和社会根源。

一、社会分工与社会的分化

在前王朝时代,埃及由旧石器时代过渡到新石器时代,并且发展了铜石并用的文化。陶器生产由粗制的发展到精制的,特别是农业、畜牧业和渔业的发展,生产力的不断提高,必然导致原始公社制的生产关系的改变。作为原始社会的,或史前社会的生产关系的基础是原始的公有制。恩格斯指出:由于“劳动生产率日益发展”,“私有制和交换、财产差别、使用他人劳动力的可能性,从而阶级对立的基础等等新的社会成分,也日益发展起来”。作为向“新的社会”的转变,作为“我们走到文明时代的门槛”,“它是由分工方面的一个新的进步开始的”。②

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中论述了野蛮时代的社会大分工。恩格斯所说的第一次社会大分工,即“游牧民族和没有畜群的落后部落之间的分工”,在古代埃及是否存在?还是一个需要研究的问题。就我们所掌握的情况来看,埃及似乎不存在专门以游牧为生的民族和部落。因为埃及尼罗河的有规律的泛滥,为农业的发展创造了优越的条件。从考古资料来看,不论巴达里人或涅伽达人,他们都是以农业、牧业和渔业相结合的混合型的社会经济③。在巴达里文化时代(公元前4500—4000年),农耕和家畜的饲养,狩猎和渔猎在他们的经济中必定起着重要的作用。到了涅伽达文化Ⅰ时代,(公元前4000—3500年),农业,辅助以渔业和狩猎仍是主要的生活来源。但是随着生产力的发展,农业和手工业之间的分工,即第二次社会大分工则是古代社会经济发展的必然现象。

手工业是原始社会生产力的重要方面之一。从猿转变成人,就是以石器工具的制造作为标志。人类社会的最初发展又是以手工的石器工业的进步,划分不同的阶段。但是,手工业作为独立的行业却是出现在生产力的一定发展阶段上。埃及的手工业生产,在巴达里文化时代发展到铜石并用文化,但是铜器毕竟是少量的,而石器工业的发展仍然占主导地位。到了涅伽达文化Ⅰ时代,我们第一次碰到了一种工业,燧石矿业和剥成厚片的技术发展起来④。在这个时期埃及的燧石工业,已不象先前的那样利用现成的地表面上的岩球,而是开凿悬岩采掘优质的燧石生产双面刃口的大刀以及鱼尾状大刀或矛,有的大刀达35厘米长而仅仅几毫米厚。这些燧石先是把它薄成一定的形式,然后从两边再压剥成薄片。这些作品显然不是临时劳动者之所为,而是高度熟练的劳动者的产品。另外,或许还有在尼罗河和红海之间的黄金的开采。这些矿工和技工阶级,他们可以不再从事粮食生产而具有一定的财富。这种现象又暗示了公社现在必定有了一定的剩余和财富的积累,使之能够扶养它的某些成员⑤。柴尔德也强调:积累公共资本所需要的是公社中实实在在有一部分人,永远脱离觅食的基本业务,而去从事于再生产的工作,从事于稍高级的工业,从事于运输、商业和管理等等。那唯有已经有了一批剩余粮食,足以支持那些不再替自己生产食物的公社成员时,才有可能⑥。

剩余产品的出现,是私有制形成的物质基础。而私有制则成为与氏族社会的公有制相对立的因素。在涅伽达文化Ⅰ时代,或许已经出现了私有制。在出土的一些器皿上,经常可以看到所刻划的一定的符号,特别是在一处埋葬中的所有器皿照例是标记同一符号,表明这些器皿属于其一定的主人⑦。

劳动分工、生产的发展、剩余产品和私有制的出现,必然导致社会的分化和公社内部的不平等。在涅伽达文化Ⅰ时代,除了一般的墓穴外,还出现了一些大墓,而在一些大墓中陪葬有巫术用品。E.J.鲍姆伽特指出:一种迹象是这些巫师或女巫医是公社的显要成员,或许是他们的领袖⑧。这种看法与恩格斯的论断是完全一致的。因为氏族首领“在非常原始的状况下执行宗教职能”,而“这些职能被赋予了某种全权,这是国家权力的萌芽”⑨。这些大墓与一般的不同,还在于陪葬丰富的物品,特别是还有其他墓中所没有的东西,这就是女性小雕像和丰产女神的雕像。有两个泥塑女人雕像出土于阿巴底亚的B101的富裕墓(S.D.34)中,有一个是无臂形的,头和部分腿已失去。丰产女神又称大母女神,在涅伽达1449号墓出土的一件陶器上浮雕有丰产女神像。E.J.鲍姆伽特认为,涅伽达Ⅰ的人民崇祀一种丰产女神,其典型的姿势是双手支承乳房,如在叙利亚和美索不达米亚所见的女神那样,在埃及丰产女神带有母牛的角。这些特殊的墓可能是公社领导者的坟墓,而他们似乎同墓地女神有特别的联系⑩。

在涅伽达文化Ⅱ时期,墓葬的分化更加明显地表现出来。除了平民的浅小的墓穴和几件简陋的陪葬品外,出现了统治阶级的大墓和富裕的墓,特别是在涅伽达T墓地和希拉康坡里斯画墓(11)。

随着社会大分工和社会的分化,而产生了社会的大分裂,即主人和奴隶,统治者和被统治者的对立。恩格斯曾指出,在野蛮时代的中级阶段的第一次社会大分工时,就出现了“零散现象的奴隶制”。在埃及,我们所能推测的是在涅伽达文化Ⅰ时代,产生了奴隶制。在这个时期的墓葬中出土的一些小型的恭敬人物像,可能是在地下世界用于服侍主人的奴仆,或许可以看作为后世的夏勃梯(shabti)的前身(12)。还有一些特殊的小雕像,有的是头上顶着水瓮的应召女郎。还有一些担水人,常常是女性,与背手捆在一起的俘虏的出现,说明了在那个时代可能已经存在奴隶制(13)。但是涅伽达文化Ⅰ时代的奴隶制仅仅是开始的阶段,到了涅伽达文化Ⅱ时期(公元前3500—3100),打杀敌人,捕获俘虏,掠取财富成为一种明显的社会现象。在涅伽达文化Ⅱ末期,一些浮雕的文物上,如战场调色板、公牛击敌调色板和那尔迈调色板上,都可以见到征服者打杀敌人或捆绑俘虏的场面,类似的现象还见于希拉康坡里斯的画墓(见下文)。另外,在希拉康坡里斯的“大宝藏”中,还出土了被捆绑的俘虏雕像,有的跪在地上,有的站立。在这里保存下来的3个圆筒印上,还分别刻划有2排或4排的国王打杀被捆俘虏的形象。所有这些文物都被F·皮特里注明为0王朝时代(14)。

尤为重要的是,在蝎王权标头上,刻划了异族人从事劳动的现象。特别是还有残留下来的被悬吊的1只弓和7只田凫。在象形文字中,“弓”pdt表示“外国人”、“大群人”。田凫读为rhyt,尽管学者对其含义提出几种不同的解释,但是基本上可以看成是臣民、平民或下层阶级(15)。在这里我们可以看到,以蝎子王及其官员组成的贵族阶级,以田凫为代表的被镇压的平民或人民,以及以“悬弓”为代表的被征服的外国人。这些画面与文字符号记录了前王朝末期的明显对立的阶级关系,即便不是整个埃及,至少也是反映了希拉康坡里斯的社会分化。在蝎子王以后,通常认为是那尔迈继承了王权,而那尔迈被看成是第1王朝的建立者,在那尔迈的远征北方,统一上下埃及的过程中,取得了丰厚的战利品。那尔迈权标头上,记录的战利品包括120,000人、400,000头牛、1422,000头羊。这样大量的战俘数字,也许有点浮夸,但是战俘的确成为奴隶的重要来源。

二、文字的发明与应用

恩格斯指出:“……由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”(16)。涅伽达文化Ⅱ的最伟大的成就之一,就是文字的创造发明和应用。E.J.鲍姆伽特认为,来自亚洲的涅伽达文化Ⅱ的人民在知识方面远远高于涅伽达Ⅰ人民,他们把文字引进了埃及(17)。但是,埃及文字究竟是西亚或本地的起源?仍然是一个悬而未决的问题。在涅伽达文化Ⅱ以前的文物上,的确可以看到某些绘画的原始文字符号;而在涅伽达文化Ⅱ以后,西亚文字对埃及的影响也不容否认。或许可以说,埃及的文字是在埃及绘画文字的基础上,在西亚文字的影响下,在涅伽达文化Ⅱ时代发展成为真正的文字,形成了埃及象形文字的体系。

埃及文字最早出现于圆筒印章、陶罐、石板、木板、象牙板和权标头等遗物上。埃及的象形文字最早起源于绘画文字。绘画文字最初是一些人物、动物、植物和一些物件的具体的形象的描绘,后来的发展便是与表意符号、表音符号结合起来。所以象形文字汇集了图画文字、表意文字和表音文字。埃及的绘画文字最早可以追溯到涅伽达文化Ⅰ,甚至巴达里文化时代。在涅伽达文化Ⅰ时期出土的一些器皿上,经常可以看到刻划的一定的符号,或许表明器皿的主人。

埃及的圆筒印章及其印记保留了早期的埃及文字。埃及的最早的圆筒形印章得自涅伽达1863号墓(S.D.47,涅伽达文化Ⅱ时代),现存于伦敦大学学院。与此同时,墓中还出土了粉红色石灰石瓮,2个象牙臂饰和一个梳子等物。在另一个墓中还发现了一个圆筒印与两件陶器在一起。第3个圆筒印发现于纳格德尔(Nag-ed-Der)的前王朝墓穴中。如果说圆筒印的典型是在美索不达米亚的捷姆德特·那斯尔时期,那时已经形成了苏美尔文字体系,而在埃及仅仅在涅伽达文化Ⅱ晚期,文字才确定下来(18)。与此同时,圆筒印的印记也保存下来。在埃及我们发现的最早的象形文字铭文就是在水瓮上的圆筒印记的痕迹。在那里象形文字铭文被认为是指明器皿里面的东西(19)。

在涅伽达文化Ⅱ的陶器上,可以发现各种各样的绘画图案,有些绘画很可能是绘画文字,具有一定的意义。在一些大的,作为酒或其他饮料容器的陶器上,最普通的符号之一是两条竖立的锯齿形线

,并且多数常常配有另一个我们还不能辨认的半圆形的符号(20)。在早期圆筒印的铭文上,一般是用两个横向的锯齿线或波纹的符号

,并且多数常常配有另一个我们还不能辨认的半圆形的符号(20)。在早期圆筒印的铭文上,一般是用两个横向的锯齿线或波纹的符号 表示水。我们见到的最早的两条水线的符号出自狄奥斯坡里斯·帕尔瓦(S.D.65-76)和阿姆拉的断片(S.D.78-80),而这两处出土物属于王朝时代的开始(21)。在埃及的浮雕和绘画上,从最早时期起也常常用竖立的锯齿形线表示水,在蝎王权标头上,我们看到了蝎子王是站在竖立的水波纹之上(22)。类似的描绘,在古王国或新王国时代仍然能够看到。

表示水。我们见到的最早的两条水线的符号出自狄奥斯坡里斯·帕尔瓦(S.D.65-76)和阿姆拉的断片(S.D.78-80),而这两处出土物属于王朝时代的开始(21)。在埃及的浮雕和绘画上,从最早时期起也常常用竖立的锯齿形线表示水,在蝎王权标头上,我们看到了蝎子王是站在竖立的水波纹之上(22)。类似的描绘,在古王国或新王国时代仍然能够看到。陶器上所装饰的船及其标记的画面,常常引起人们的注意。纽伯里专门从带有船及其标记的装饰陶器上搜集了228个徽章,他尝试证明其中有196个属于三角洲的徽章,而且把在116只船上所带有的徽章符号

称为“鱼杈符号”。而温赖特又把类似的

称为“鱼杈符号”。而温赖特又把类似的 符号称为“Z符号”(23),这些“鱼杈符号”或者“Z符号”最初都被看成是州的徽章,但是却遭到E.J.鲍姆伽特的反对。她认为前王朝时期绘画船上通常的两个标记不是州的徽章,而是神的标志或神圣物(24)。且不论是非如何,至少这些符号具有某种含义,是一种表示意义的原始文字。出自巴达里的1649号墓的C49K陶罐上有一个残缺不全的

符号称为“Z符号”(23),这些“鱼杈符号”或者“Z符号”最初都被看成是州的徽章,但是却遭到E.J.鲍姆伽特的反对。她认为前王朝时期绘画船上通常的两个标记不是州的徽章,而是神的标志或神圣物(24)。且不论是非如何,至少这些符号具有某种含义,是一种表示意义的原始文字。出自巴达里的1649号墓的C49K陶罐上有一个残缺不全的 符号,其周围还有几只动物的绘画,有人认为那是动物围绕池塘在喝水,并且引证了伊朗的例子。但是,在埃及,这种符号中间部分的十字形在晚后都是与乡村、城市或地区的象形文字联系在一起(25)。在涅伽达、狄奥斯坡里斯和希拉康坡里斯等地发现的一些以十字线为中心的圆圈图案(见下文),实际上表明道路的交叉点和十字路形的街道区划,并被圆形的围墙所包围。这些类似的图形十字路符号作为城市的表意符号,成为象形文字“城市”一词的重要组成部分。在希拉康坡里斯的“大宝藏”中发现的器皿上,除了蝎子符号外,

符号,其周围还有几只动物的绘画,有人认为那是动物围绕池塘在喝水,并且引证了伊朗的例子。但是,在埃及,这种符号中间部分的十字形在晚后都是与乡村、城市或地区的象形文字联系在一起(25)。在涅伽达、狄奥斯坡里斯和希拉康坡里斯等地发现的一些以十字线为中心的圆圈图案(见下文),实际上表明道路的交叉点和十字路形的街道区划,并被圆形的围墙所包围。这些类似的图形十字路符号作为城市的表意符号,成为象形文字“城市”一词的重要组成部分。在希拉康坡里斯的“大宝藏”中发现的器皿上,除了蝎子符号外, (26),后者读为荷鲁斯,

(26),后者读为荷鲁斯, 可以按照象形文字很好地读出来(27)。

可以按照象形文字很好地读出来(27)。在前王朝时代的末期,紧接第1王朝前的时代,出现了一批权标头和调色板。这些遗物上的图刻,往往是图像和文字的有机结合,其中较早一些的猎狮调色板,上面有两个符号:一是鹰和羽毛的标志,一是矛头装饰的标志,按照象形文字的含义,前者意为“西方”,后者意为“东方”。调色板上端中间有一个长方形建筑物,其傍是一个同体双牛的符号。

同体双牛符号为三角洲第3洲的一条河名(28)。这一组符号指明下埃及第3州河渠的神殿。蝎王权标头上的蝎子和玫瑰花结符号通常被解释为“蝎子王”,但是,也有不同的意见。由于“蝎子”的符号的抽象发音还不知道,他的名字还不能确切读出,因此,习惯上读为“蝎子”乃是一种有条件的称呼。关于玫瑰花结,有人认为那是还不曾知道的一种头衔。另一种看法是把玫瑰花结说成是七点星;认为“七点星和蝎子”的符号中,蝎子可能是国王名字的象形文字,所以他是蝎子王;而星星或许指明他作为一个神的以及可能作为天空神荷鲁斯的象征的神圣性质”(29)。在战场调色板、公牛击敌调色板上,除了具体的动物、人物形象外,也还有一些被公认的文字符号。至于那尔迈调色板上的鱼(nr)和凿子(mr)符号合在一起读为narmer(那尔迈),已是众所周知的象形文字的拼音符号。

同体双牛符号为三角洲第3洲的一条河名(28)。这一组符号指明下埃及第3州河渠的神殿。蝎王权标头上的蝎子和玫瑰花结符号通常被解释为“蝎子王”,但是,也有不同的意见。由于“蝎子”的符号的抽象发音还不知道,他的名字还不能确切读出,因此,习惯上读为“蝎子”乃是一种有条件的称呼。关于玫瑰花结,有人认为那是还不曾知道的一种头衔。另一种看法是把玫瑰花结说成是七点星;认为“七点星和蝎子”的符号中,蝎子可能是国王名字的象形文字,所以他是蝎子王;而星星或许指明他作为一个神的以及可能作为天空神荷鲁斯的象征的神圣性质”(29)。在战场调色板、公牛击敌调色板上,除了具体的动物、人物形象外,也还有一些被公认的文字符号。至于那尔迈调色板上的鱼(nr)和凿子(mr)符号合在一起读为narmer(那尔迈),已是众所周知的象形文字的拼音符号。三、王权的象征与标志

王权涉及到国家形成的问题,而“国家是文明社会的概括”(30)。所以谈到文明的起源,就不能不联系到王权的产生。研究早期王权的产生,只能依赖于考古学所提供的有限资料。考古学上发现的王权的资料首先是王冠和王衔的图刻。

王冠又称为王徽,是王权的象征,早期的王冠主要是红冠和白冠。按照传统的观点,在第1王朝以前,埃及南北分立,上下埃及各有一个独立的王国。在南方,上埃及国王头戴白冠;在北方,下埃及王头戴红冠。纽伯里指出,一个长期所知道的过程就是在三角洲有一个古代的王国。塞思认为“pe的精灵”涉及西三角洲的布陀,并且显然史前的国王在那里。谢弗表示,红冠被史前的统治者所戴,就像在帕勒摩石碑上所记述的9个或12个王所戴的那样。迈尔则进一步推断,天狼星的周期与第1王朝不在一起,而是在那以前很久已被确立,并且必要的观察在三角洲的范围,而不是在南部国家(31)。

但是,近年来的研究,越来越多的证据表明,埃及的文明最早起源于上埃及,并由上埃及向下埃及扩展。象征王权的王冠形象也是遵循着这样的趋势发展演变的。

埃及王冠或王徽的最早的形象出现于涅伽达1610号墓出土的黑顶陶的浮雕陶片上,按F·皮特里的测定为S.D.35-39,介于涅伽达文化Ⅰ与Ⅱ之间。黑顶陶的王冠浮雕陶片早在1895年已被F·皮特里所发现,并且也曾引起埃及学家的重视。因为,黑顶陶陶片上的王冠是红冠,红冠的年代为S.D.35-39,比第1王朝的年代S.D.76(后改为S.D.63)在时间上早这么多,而且时间距离这么大。红冠在传统上被认为是下埃及王冠,但是红冠浮雕陶片为什么出现于上埃及的涅伽达,而不是在下埃及的舍易斯,而且两地距离那么遥远?

1923年,G.A.温赖特发表了《前王朝早期的红冠》一文,论证了舍易斯王国的存在及其重要性,舍易斯的宗教和文化的影响,以及上埃及与利比亚的联系(32)。但是,上述问题并没有得到真正的解决。在60年代,E.J.鲍姆伽特在其《史前埃及文化》一书中,也屡屡提到红冠陶片,而且同样遵循传统的观点,也把它看成是下埃及的王冠。直到70年代,她根据考古的研究成果,并结合王衔的起源,对红冠的起源及其发展演变进行了新的探讨(33),提出了与传统观点不同的全新的认识。

涅伽达1610号墓出土的红冠浮雕陶片是迄今我们所知的有关王冠的最早的材料。此外,帕勒摩石碑上也保留了头戴红冠的前王朝国王的名字,至少有9个或12个。白冠的材料,迄今我们所知道的,最早见于蝎王权标头,尽管E.J.鲍姆伽特不承认。红冠,按F·皮特里的S.D.35-39年代,确定为涅伽达文化Ⅰ之末和涅伽达文化Ⅱ之初;而白冠的材料,蝎王权标头则属于涅伽达文物Ⅱ的末期,紧接第Ⅰ王朝的开端。红冠的材料发现于上埃及的涅伽达,而白冠的材料,不论是蝎王权标头或者时间上紧接其后的那尔迈调色板,也都发现于上埃及的希拉康坡里斯。涅伽达和希拉康坡里斯都是上埃及的重要的城镇,而且两者相去不远。涅伽达城早在涅伽达文化Ⅰ时代开始发展起来,而希拉康坡里斯的霸权则在涅伽达文化Ⅱ时代末期确立起来。我们认为,红冠最早起源于涅伽达,而它是涅伽达的王冠,后来的白冠出土于希拉康坡里斯,它是代表了希拉康坡里斯的王权。所以,红冠和白冠都是上埃及的起源,至于红冠代表下埃及,那是晚后的传统,“因为在更晚一些时期红冠常常与下埃及有关”(34)。

红冠起源于上埃及,最初代表上埃及,而后来发展演变成下埃及王冠,还可以结合王衔的情况来说明。埃及的王衔通常有5个或称为“五个伟大的名字”,其中的第1个就是隼鹰神荷鲁斯的衔名(35)。在涅伽达1546号墓出土的陶罐破片上,描绘了一间坐落在两侧墙内的带有圆屋顶的房子,而两侧的墙面则伸出在圆屋顶上。在这座建筑物顶上栖息着一只鸟。虽然勾画得十分粗略,但是,显然与后来的荷鲁斯坐落于“王宫门面”的形象一脉相承,而荷鲁斯神则与第1王朝诸王紧密相联。陶罐上的圆顶的建筑物通常称为“下埃及的itrt”的建筑物,但是像红冠一样,最初也是起源于上埃及,而在晚后期,两者都被下埃及采用(36)。红冠最早是代表上埃及,我们还可以与早王朝时期的另一个王衔n-sw-bit(“树蜂衔”)结合起来予以证明。n-sw-bit头衔中,nswt(菅,或译为树)衔位于先,必定是较老的一个头衔,可以把它与涅伽达文化Ⅰ联系起来,尽管目前还没有证据。但是bit“养蜂者”却可以与旻神直接连接起来。因为他是野蜂的主宰,蜜蜂是献给他的,而旻则是涅伽达文化Ⅱ的民族神(36)。

上面仅仅是初步论证红冠起源于上埃及,最初是代表上埃及的王冠。既然如此,那么晚后的下埃及为什么要采用上埃及的王冠呢?E.J.鲍姆伽特的结论是,“……土著的埃及传统是那样的强有力,以致合法的王必须采用古代的头衔和徽章,而且所有的头衔和徽章都有它们的上埃及的起源,而在这早期,从下埃及来的东西是无法与之相比的”(37)。

除了王冠与王衔外,与王权有关的还有权标头,权标头是国王手握的武器的顶端部分,更重要的是国王权力的标志。

在埃及各地的不同时期的文化遗址中,发现了大量的权标头。埃及的权标头大体上可分为圆盘形、梨头形、双角形(或战斧)和纺缍螺旋形。至今我们所知的最早的圆盘形权标头出自涅伽达1443号墓,S.D.31(涅伽达文化Ⅰ末期);涅伽达234号墓,S.D.63(涅伽达文化Ⅱ)。在阿姆拉也发现了两个圆盘形权标头,日期或者是S.D.41(据麦克艾弗),或者是S.D.34(据F·皮特里)。尤其重要的是,在希拉康坡里斯的“大宝藏”中发现了大量的权标头,包括圆盘形在内,但是,它们的日期还不能确切断定,其大部分好像是早王朝时期(38)。

梨头形权标头包括梨子形、苹果形(球形)、园筒形等样式。最早的梨头形权标头出自涅伽达1401号墓,S.D.42,另一个是涅伽达1257号墓,S.D.42。还有一个涅伽达369号墓,S.D.55-74。在大多数居住地都发现梨头形权标头(39)。

最早的双角形权标头发现于阿巴吉亚B102号墓,S.D.33-41。在马哈斯那的H23墓地发掘了类似的3只权标头,F·皮特里将它们定为S.D.36-43。还有一些破碎的权标头片得自涅伽达1475号墓(S.D.45)。引人注目的是布仑吞在不曾受到扰乱的巴达里的4601号墓穴中发现了权标头的破片。布仑吞把它描绘为“椭圆形”的,作为武器,比通常的双角形权标头短而厚些,并且没有角(40)。

纺缍螺旋形权标头最早从巴达里时期起已知道,布仑吞在巴达里5152号墓中发现了一个。在涅伽达177号墓也出土了一只纺缍螺旋形权标头,S.D.46-61(41)。

权标头上,有的没有任何装饰;而有一些则装饰以人物、动物和植物等场面,多数是浮雕。在希拉康坡里斯的“大宝藏”中有3只特别大的梨头形权标头,其中的2只存于牛津的阿什摩林博物馆:一个是希拉康坡里斯最大的蝎王权标头,约32厘米高;另一个是那尔迈权标头。第3只是在伦敦大学学院保存的残缺不全的,外表损毁严重的黄色石灰石大权标头的2个残片:uc14898和Uc14898A。

蝎王权标头公认为涅伽达文化Ⅱ末期或前王朝时代末代王的权标头,权标头上的浮雕刻划了头戴白冠的蝎子王主持开渠仪式。而那尔迈权标头则表现了头戴红冠的那尔迈远征胜利的凯旋。第3只权标头的两个残片,魁伯尔认为是属于同一个权标头,但是后来A.J.阿克尔则把它们分划为两个不同的权标头:一个是“搬运者权标头”,一个是蝎子王战胜“带辫子人的权标头”,因为在蹲下的带辫子人的背后有一个头戴红冠的人物,其面前的残缺不清的符号似可以复原为蝎子王”(42)。

除了权标头的文物外,在其他一些绘画和文物上,我们同样可以见到权标头的形象。涅伽达文化Ⅱ末期著名的希拉康坡里斯画墓壁画上的左上角有一个高大的人物,他站在狮子的面前,左手高举类似权标的东西。而最能说明问题的则是绘画左下侧的“大人物”。在涅伽达文化Ⅱ时期,通常是用放大尺寸表现首领或国王,他左手抓住俘虏的头发,右手高高举起权标头打击敌人(43)。类似的人物形象又见于希拉康坡里斯的象牙印章上和后来的那尔迈调色板上的大人物(44)。

王冠与王衔作为国王的徽章和名衔,表现了王之身分和地位,而权标头则标志国王的伟大权力。但是,王权的产生有一个从“军事首长权力变为王权”的长期过程。从上述的权标头的年代测定来看,除了个别少数的属于巴达里文化时代的军事首长的权标外,其余的多数属于涅伽达文化Ⅰ之末和涅伽达文化Ⅱ时代的国王权标。从王冠和王衔起源的时间来看,主要是涅伽达文化Ⅰ之末或涅伽达文化Ⅱ之初,这和上述的多数权标头的年代基本上是一致的。确定王权的产生,最终还必须与国家的形成联系在一起。

四、城市与城市国家的形成

城市的产生和城市国家的形成是文明时代的重要特征之一。恩格斯认为:“……把城市和乡村的对立作为整个社会分工的基础……”是文明时代的特征之一。“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故:它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已经耸入文明时代了”。由于科学发展的限制,恩格斯当时不可能予见所谓“古代东方”的城市国家的性质,但是却明确指出:“同乡村对立而产生的城市的特殊的需要,都要求有新的机关”(45)。恩格斯把城市的产生和作为“新的机关”的国家的出现联系在一起,这种观点也得到了考古学的证实。考古学家柴尔德继“新石器时代革命”之后,又提出了“第二次革命”,即“城市革命”的概念,而且把城市与国家的产生联系起来。他指出:“一个第二次革命,把许多自给自足的小农村,变成了人口众多的城市;这种城市用较高级的工业和对外贸易来培养,而且正式组成了国家”。(46)

城市和城市国家的问题,近年来一直成为国内外人们关注的焦点之一。城市和城市国家是否为西方世界所固有?古代埃及历史的早期是否存在城市和城市国家?这些问题经常引起人们的争论。著名埃及学家W.赫尔克断言:“在基本上是农业国度的人口中,绝不需要城市”。J.威尔逊甚至表示:“直至新王国时代,埃及是没有城市文明的”(47)。国内有些同志对埃及早期城市的存在也持否定的态度。至于埃及国家的起源,有些人常常套用“东方专制主义”的模式,否定早期埃及的城市国家性质,其典型的代表就是魏特夫的《东方专制主义》(48)。

近年来,由于新的考古成果和研究,使我们有可能就埃及的早期城市和城市国家的问题作进一步的探讨与论证。

关于埃及城市起源的最早的文献记载或许是《孟斐斯神学》,又称《夏巴卡石碑》。这篇文献写道:“在他(按:普塔神)完成了每一件事以及神圣的法规以后,普塔因此而满意。他塑造了众神,他建设了城市,他创立了诺姆(州),他把众神安置在他们的神殿中”(49)。《孟斐斯神学》显然是一部埃及的《创世纪》,孟斐斯的主神普塔神成为创世神,宇宙的造物主,所以,埃及的一切城市,诺姆甚至其他万物全是普塔造就的。《孟斐斯神学》是古埃及宗教神学的一部分,虽然我们不能以宗教神学的创世学说为依据来研究埃及城市的起源,但它毕竟反映了埃及人的城市和诺姆的概念。尽管现在我们所能见到的《孟斐斯神学》,通常又称为《夏巴卡石碑》,即在第25王朝时夏巴卡王根据原文文献,重新铭刻并公布于世,但是从语言学、历史比较语言学、地理政治学的研究表明,原文的年代,至少可以追溯到公元前2700年以前。

如果我们研究一下“城市”一词的文字符号及其意义,必将更有助于我们解决城市的起源问题。

所以niwt一词的实际意义仍是道路的交叉点和包围某些街区的圆形周壁(50),表示具有城防工事和一定规划与中心的城区。

所以niwt一词的实际意义仍是道路的交叉点和包围某些街区的圆形周壁(50),表示具有城防工事和一定规划与中心的城区。考古学家发掘出来的历史文物,给我们提供了某些城市的具体形象。令人感兴趣的是,在狄奥斯坡里斯·帕尔瓦B83号墓穴出土的围墙模型(涅伽达文化Ⅰ或涅伽达文化Ⅰ向涅伽达文化Ⅱ过渡阶段)。这是一件长方形的泥塑雉堞墙模型的一部分,在墙的背后立有两名战士警戒。这个模型可能表现了一个居民点四周的防护围墙,或许可以看成是“防御工事”,“城市围墙”(51)。法国卢佛博物馆收藏的公牛击敌调色板的背面,刻划了大小两个方形雉堞墙,而上端的公牛击倒的敌人显然属于这两个城市的。稍晚些的那尔迈调色板,在正反两面上都刻划了不同形象的城市符号。一个是正面底栏上,有一个长方形的雉堞墙,其右侧有两名逃跑的敌人,在调色板反面的底栏上刻划了一头公牛头击圆形雉堞墙,脚下踩着一名敌人。值得注意的是,在雉堞墙内还有一个带有两个把手的袋子形的象形文字和另一组3个长方形符号。前者可能是城镇的名字,后者可能是城市内的建筑物,或者这些符号表明圣所和住宅(52),这些符号充实了城市形象的内容。与那尔迈有关的利比亚调色板更明显地雕刻了以雉堞墙围绕起来的方形或长方形的城市形象。城市内分别刻划有不同的动物、植物等符号,显然可以看成是城市或城市国家的名称。

上面的论述虽然为我们研究城市的产生提供一些证据,但是毕竟还不能证明城市本身的存在,所以,城市遗址的考古发现就显得更加重要。K.W.巴策尔认为,麦里姆达是埃及最大的,也是最古老的史前居民点,亦可说是“新石器时代城镇”。巴达里的第5500号区被其发掘者说成“似乎是巴达里城镇的中心”。这些论断曾遭到了某些人的反对。E.J鲍姆伽特则提出马阿底是一个城镇(53)。如果说,对上述的新石器时代或铜石并用时代的早期城市,还有某些争论的话,那么,在涅伽达文化Ⅰ和涅伽达文化Ⅱ时代出现的涅伽达城和希拉康坡里斯城,似乎是没有疑议的。

据K.W.巴策尔晚近的考察,希拉康坡里斯的前王朝遗址,可能是一个中心城镇和许多附属的乡村。关于它的面积,各家的估计出入很大。凯泽相信,它占据了一百万平方米。但是K.W.巴策尔认为,这样大的面积或许是误解。他在1958年勘查遗址的最后结果表明,表面的陶器碎片范围很难超过50,800平方米,人口约4.700人,至多10.000人(54)。K.W.巴策尔的人口数的估计是根据希拉康坡里斯的观察,一处茅舍按65平方米计算,他指定每个房屋6个人而提出来的。(55)在前王朝末期,希拉康坡里斯城镇由低沙漠边缘发展扩充到400米外的冲积平原上,建立了新的,有围墙的城镇。城镇呈不整长方形,面积至少为190~220×260~300米(56)。城外四周是一大片耕地,并有两处显然是后来的沙杜弗遗址。新的城镇从早王朝、古王国一直发展到新王国时代。与希拉康坡里斯城相对,在尼罗河东岸有埃尔·卡博城遗址,其年代最早可追溯到公元前6000年。但是正方形的城镇(550×550米),大概建于王朝初期。

关于前王朝埃及居住地的性质、规模和人口数字是一个重要而难解的问题,曾引起好多埃及学家的注意。美国的F.A.哈桑曾对已发表的有关这一方面的材料进行过综合性的研究,并且归纳、制作了“关于埃及前王朝遗址的有效的报导”图表(57):

哈桑认为,麦里姆达、涅伽达和希拉康坡里斯通常被看成城市,但是遗址布置的进一步研究还是需要的。巴策尔曾经提供了某些遗址的人口数字,下面列出巴策尔的人口估计数字(58):

遗址 人口 麦里姆达 16.000人 哈马米亚 20人 马哈斯那 1.000人 涅伽达 1.500人 阿尔曼特 110人 希拉康坡里斯 4.700-10.000人 |

哈桑对上述估计数字并不满意,他又按照1英亩9.2人的密度估计了某些城镇的人口数字,列表如下(59):

遗址 人口 麦里姆达 409人 马阿底 509人 涅伽达 114人 希拉康坡里斯(城市和乡村) 2.272人 |

但是,上述数字的估计是偏低的。令人感兴趣的是马库斯在1976年根据每公顷家族的数目和遗址的面积提出约计每公顷有10个家族。假如对前王朝(每个家族惯例5人)时代采用这个数字,那么前王朝埃及的居住地的人口是很多的。马库斯提供的人口估计数字列表如下(60):

遗址 人口 麦里姆达 900人 马阿底 900人 涅伽达 250人 希拉康坡里斯 5000人 |

根据上述资料的综合研究,哈桑的结论是:前王朝时期的居住地是大的,指明了一个由小的结夥到较大的公社,小村庄和乡村可能住有50-200人,但是较大的居住地(城镇?),像麦里姆达可能维持了400-500人(保守的估计)。希拉康坡里斯由较大的中心和各个乡村组成的地区,可能被2.500-5.000人占据(61)。至于前王朝时代埃及的全部居民,巴策尔认为可能100.000-200.000人(62)。

尽管我们从几个方面论证了城市的存在,包括城市或居住地的规模,但是必须指出,在这里我们所讲的仅仅是早期城市。所谓早期城市,相当于某些人所说的“原始城市”或“最初城市”,处于“准城市”和严格意义上的城市之间的中间状态(63)。所以,这里所讲的城市,通常又表现为城镇,而城市与城镇之间并无本质上的差异,只不过是前者比后者更大些和更重要些。某些埃及学家充分肯定了埃及的城市化形态,指出:古代埃及“正像邻近的亚洲一样,一个都市化的社会已经展开”。“毫无疑问,古代埃及是一个相当正常形态的都市化社会”(64)。

城市国家的问题,不仅与城市有关,而且涉及到国家的起源问题。古代埃及的城市国家,乃是以城市为中心,包括其附属的乡村,形成起来的一些独立的小国家。它是埃及国家发展的早期阶段,不同于古典世界的以公民为主体的城邦。所以,有人把前王朝时期的涅伽达和希拉康坡里斯称为“初期城市国家”(65)。也有人把埃及的城市国家称为“诺姆国家”,并指出:最早的国家则无论何时何地都是在一个不大的范围内形成的,即在一个地域公社范围内,或者说,在更多的情况下是在若干彼此有着紧密联系的公社范围内形成的。……这种形成国家的特点分明的地区,我们姑称之谓诺姆。它通常以该诺姆的主神庙宇所在地为中心;周围设以行政机构,并建有食品和物资的仓库和武器库;最重要的能工巧匠也集中于此——在所有这一切的周围筑起墙垣以保安全从而形成了城市,作为这种小型原始国家的中心(66)。

“诺姆”一词来源于希腊文nomos,意为牧畜的地方,区划或行省,中译为州,

显然是由河渠所划分的地段。在王朝时代,它变成了统一王权下的各个省区。到前王朝时代的末期,埃及究竟有多少诺姆,难以确定,但是目前我们所能知道的是,在早王朝时代,上埃及有16个诺姆,下埃及有10个诺姆。每个城市国家都有其自己的名称,首城和一定范围的领土,特别是徽章和崇拜的神。各诺姆的徽章起源于其原始的图腾,后来,鹰、母牛等动物图腾则变成了诺姆保护神荷鲁斯、哈特尔等。

显然是由河渠所划分的地段。在王朝时代,它变成了统一王权下的各个省区。到前王朝时代的末期,埃及究竟有多少诺姆,难以确定,但是目前我们所能知道的是,在早王朝时代,上埃及有16个诺姆,下埃及有10个诺姆。每个城市国家都有其自己的名称,首城和一定范围的领土,特别是徽章和崇拜的神。各诺姆的徽章起源于其原始的图腾,后来,鹰、母牛等动物图腾则变成了诺姆保护神荷鲁斯、哈特尔等。古埃及的城市国家是以城市的形成为基础,以王权的出现为标志。如果说对巴达里文化时代的城市产生还有些异议的话,那么到了涅伽达文化Ⅰ的末期和涅伽达文化Ⅱ时代,随着埃及城市化过程的展开,无疑的,埃及开始出现了城市国家或诺姆。涅伽达城出土了最早的王冠和王衔的符号,可以看作为王权统治的最早的城市国家。而希拉康坡里斯出土的权标头和调色板等物证明了它是又一个城市国家之所在。

在不同地区发现的国王埋葬地或王墓同样证明了各自独立小国家的存在。在涅伽达文化Ⅱ时代,埃及的墓葬有了明显的变化,人们更精心制做的是长方形墓穴,而且其规模也更大些。涅伽达T墓地是涅伽达文化Ⅱ末期的典型墓地之一,在这里保留了几十座大小不同的墓。除了T5墓是不规则的长方形外,其余的都是标准的长方形墓。这些长方形墓不仅规模大,而且结构也复杂,特别是T20、T15、T23墓尤为突出。关于这些墓穴的规模,没有明确的记载,有人估计T20墓与希拉康坡里斯的画墓规模非常接近,大约5×2米(67)。墓的陪葬品以T5为例,至少也有三、四十件(68)。希拉康坡里斯的画墓又称“装饰墓”或100号墓。画墓位于希拉康坡里斯史前墓地东端,由于墓穴墙壁上保留了一幅重要的壁画而著名于世。画墓面积为4.5×2.0×1.5米。其陪葬品由于被盗等原因不能准确统计,但至少有32件(69)。

画墓的主人身分究竟是什么?早在50年代柴尔德表示,“画墓的建筑学平面配置使我们能够推测某一有影响的氏族成员被提升等级,至少是领袖”。后来,W.凯泽指出,“有其他非常大的墓穴靠近它的画墓是首领墓地的一部分”。“围绕画墓的墓穴形成了一个王家墓地”。到了60年代,H·凯斯和J.C.佩恩明确作出结论,“埋葬在装饰墓中的人物应该考虑为上埃及传说中的王”。在70年代,B.J.肯普进一步指明,希拉康坡里斯的画墓和涅伽达T墓地两者都是“前王朝国王的埋葬地”。在80年代,B.J.特里格尔也表示,“涅伽达和希拉康坡里斯的统治者或许埋葬于与这些城镇遗址相联系的前王朝墓地的所谓王墓中”(70)。

上述的一些王家墓地的并存的情况说明了什么呢?正如有的研究者所说的那样,在第1王朝前的一些王,包括所谓“史前统治者”,完全是“不同的单独的传统”(71)。这种现象暗示我们,在涅伽达文化Ⅱ时代,埃及已经形成了一些城市国家独立并存的局面。

五、城市国家的殖民与争霸

上面已经提到了城市国家的起源及其存在的证据,但是还需要进一步论证埃及城市国家发展过程中的殖民活动和城市国家间的相互关系。这是埃及文明化的必然趋势。

根据考古发现的文化遗址证明,埃及文化最早起源于上埃及。作为典型的巴达里文化、涅伽达文化Ⅰ和涅伽达文化Ⅱ都是发生在上埃及。在涅伽达文化Ⅱ时期,上埃及已经形成了几个大的文化中心:以涅伽达为中心的科布多斯一带;以希拉康坡里斯为中心的埃德弗以北地区;以阿姆拉为中心的阿拜多斯一带;塔萨和巴达里为中心的附近地区。但是下埃及的情况如何呢?传统上的一种观点认为,埃及的文明起源于三角洲,但是E.J.鲍姆伽特坚持:三角洲起源的理论得不到证明。她强调,在涅伽达文化Ⅱ之前,在阿西尤特以北的下埃及看不到居民的迹象,涅伽达文化Ⅱ之后,上埃及的人向北扩张到下埃及,并向下埃及殖民(72)。至于通常所说的下埃及的新石器时代法尤姆文化A,E.J.鲍姆伽特把它看成是上埃及文化向下埃及发展的结果。关于法尤姆文化A究竟属于哪个时代姑且不作讨论,但是上埃及向下埃及扩张,并且殖民是可以证明的。

如前所述,荷鲁斯王衔符号最早起源于涅伽达文化Ⅱ初期,后来显然由涅伽达向北传播到法尤姆的玛拉克,开罗附近的图拉,甚至远至三角洲的东端白达等地。在这些地方不仅发现了荷鲁斯王衔符号,有的地方还出现了双荷鲁斯符号,

(73),这些符号也许表示二王共治。

(73),这些符号也许表示二王共治。在涅伽达文化Ⅱ时期,上埃及人向阿西尤特以北移居或殖民。在E.J.鲍姆伽特看来,法尤姆文化A,马阿底文化等都是上埃及移民带来的文化。至前王朝末和早王朝时代,他们还向三角洲一带移民,东至白达,西至卡那太,还包括南端的萨卡拉、阿布西尔等地都建立了一些殖民地(74)。

在诺姆或城市国家形成和殖民过程中,往往伴随着各诺姆之间的争霸,而在争霸过程中又出现了某些诺姆之间的联合。各诺姆之间的联盟与争霸最早反映在猎狮调色板上。调色板描绘了分成2排的19名猎人,攻击大小3只狮子,还有被狗驱赶或捕获的鹿和山羊的场面。值得注意的是,这些猎人被弓箭、矛、斧子、投掷棒(飞去来器)和权标头等所武装,而且用兽尾装饰。这些形象与后来的那尔迈的形象完全一致,而他们的兽尾装饰也是后来国王的象征。由此可见,这些所谓的猎人,或许是各诺姆或城市国家的首领,或最早的王。在2排猎人中,有的举着鹰和羽毛的标帜,也有矛头的装饰,前者表示“西方”,后者意为“东方”。猎狮调色板反映了“东方”和“西方”的诺姆联盟共同击败以狮为代表的某些诺姆。在战场调色板上的画面恰恰与此相反,那是表现了以狮子为象征的国王对敌人的战斗。除了狮子外,还有豺犬、鹰、鹭等攻击敌人,这些标帜可以看成是诺姆的徽章,也可以称为“诺姆旗”,显然是代表了一些诺姆的联盟即城市国家的联盟。在一个被俘的敌人面前有一束纸草的符号,很可能表示他们是三角洲居民。而牵引俘虏的两面旗帜的标记是鹰(Horus)和羽毛与鹭(Toth)和羽毛。在这种情况下十分清楚的是,被兀鹰(希拉康坡里斯保护神)帮助的狮子(与公牛一道,是王家权力的形象之一)确保了隼鹰(还不能与王家的王朝神荷鲁斯视为同一)的南部王国战胜北方人民(75)。与此同时,公牛击敌调色板描绘了公牛抵伤北方人种的过程中,5个盟国的人格化旗帜(2豺犬、鹭、鹰、雷电)用单根绳子捆绑俘虏,反面有两个被征服人民的城堡。从被击倒的人物来看,可能是三角洲人民(76)。尤为重要的是,前王朝时期末期的蝎王权标头。蝎王权标头中心部位表现了蝎子王主持农业仪式或开渠仪式,也许是神庙奠基典礼。但是,这项活动显然是在一次成功的远征之后举行的。蝎子王的远征得到了一些诺姆的共同支持与协作。图刻上各种不同形象为标志的旗帜代表了参予蝎王领导远征的上埃及及各诺姆(77)。从残存下来的诺姆标帜或诺姆旗帜来看,有山、塞特、旻、豺犬等。各诺姆旗帜上套索的“田凫”和“弓”就是远征胜利的成果。另一个前王朝时代最末期,也许与蝎王有关,或者与那尔迈有关的利比亚调色板更突出地表现了以猫头鹰、鹭、金龟子和荆棘等为标志的7个大小不同的具有雉堞墙的城堡,分别被隼鹰、狮子、蝎子、双隼鹰等7种动物用鹤咀锄所破坏,画面表现了7个联盟的诺姆联合攻击7个敌对的营垒或诺姆。(78)。

在前王朝时代末期,各城市国家或诺姆之间的联盟与争霸是一种经常的现象。正是由于这种联盟与争霸,最后才出现了那尔迈的初步统一埃及的胜利,开辟了埃及历史发展的新阶段。

传统上,把第1王朝以前时期的原始的文化称为“史前文化”。所谓“史前文化”,严格地说,应该是文明产生以前的社会文化,是一种非城市化的文化。但是,在史前时代末期,埃及开始过渡到文明社会。

上面,我们就文字的发明与应用,王权的形象与标志,城市和国家的产生,以及城市国家的殖民与争霸等几种现象,论证了埃及文明的起源。这些社会现象的产生,在时间上先后不同。作为文明形成的社会基础,社会的分化现象,可以追溯到涅伽达文化1时期。文字发明于涅伽达文化Ⅱ时期,但是它还有一个漫长的绘画文字起源的阶段,或许可以追溯到巴达里文化时期。城市的出现,或许最早也可以追溯到巴达里文化时期。但是,人们对这些所谓“新石器时代的城镇”提出了疑议,普遍所能接受的是涅伽达文化Ⅰ和Ⅱ时期出现的涅伽达和希拉康坡里斯等城。而王冠和王衔最早起源于涅伽达文化Ⅰ之末或涅伽达文化Ⅱ之初。权标头和调色板等文物所反映的城市国家(或诺姆)之间的联盟与争霸发生于涅伽达文化Ⅱ时代。综合上述内容,可以断定,埃及的文明基本上发生于涅伽达文化Ⅰ之末和涅伽达文化Ⅱ时期,从绝对年代来看,大约在公元前3500年以后,是世界上最古老的文明国家之一。

注释:

① K.P.奥克莱:《石器时代文化》,科学出版社,1957年版,第33页。

② 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1972年版,第2、161页。

③ The Cambridge Ancient History,(以下简作CAH)Vol.I,pt.1,Cambridge.1970 pp.473、480.

④ The Cambridge Ancient History,(以下简作CAH)Vol.I,pt.1,Cambridge.1970 p.478。

⑤ The Cambridge Ancient History,(以下简作CAH)Vol.I,pt.1,Cambridge.1970 p.478:E.J.Baumgartel,Some Notes on the Origins ofEgypt,Archaive Orientalni,Vol.20,1952,no.1-2,p.280

⑥ 周进楷译,柴尔德著:《远古文化史》,中华书局,1958年版,第122页。

⑦ Г.Чайлд,Древнейший Восток в Свете Новых Раскопок.Москва,1956,стр.96.

⑧ CAH.Vol.1,pt.I,P.478;E.J.Baumgartel,Some Notes on the Origins of Egypt,Archaive Orientalni,Vol.20,1952,no.1-2,p.280.

⑨ 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》,第3卷,人民出版社,1972年版,第218页。

⑩ E.J.Baumgertel,The Cultures of Prehistoric Egypt(CPE),Oxford,1955,pp.36、50;CAH,Vol.Ⅰ,pt.1,p.480.

(11) 参看刘文鹏、刘若翰:《前王朝至早王朝时代埃及墓葬的发展》,《内蒙古民族师院学报》,1988年第3期,第2-4页。

(12) 岩波讲座,《世界の历史》第1卷,岩波书店,1978(1969),第50页。

(13) Чайлд,указ.произв.,第96页。

(14) J.E.Quibell,Hierakonpolis,pt.1,London,1900,p.7,参看PL.X11,5、6;XX1,23;XX11,3;XV,1、24;X11,4.

(15) 参看刘文鹏:《希拉康坡里王朝及其霸权考》,《内蒙古民族师院学报》,1985年第1期,第4-5页;《世界上古史纲》,(上册)人民出版社,1979年版,第262-263页。

(16) 《马克思恩格斯选集》第4卷,第21页。

(17) CPE,pp.50、51.

(18) CPE,pp.47、48.

(19) CPE,p.61.

(20) CPE,pp.61、62,Fig.12.

(21) CPE,p.62.

(22) CPE,pp.60、61,Fig.11.

(23) CPE,p.12.

(24) CPE,pp.13、72.

(25) CPE,pp.66、67.

(26) J.E.Quibell,Op.cit.,PL.XXXIV.

(27) Н.М.Постовская,《Щарь》《Скорпион》и его Время,Вестник Древней Истории(ВДЕ),1952,Ио.1,стр.51、52.

(28) A.Gardiner,Egyptian Grammar,Oxford,1982,pp.502、495;A.Earman und H.Grapow,Wrterbuch der egyptischen Sprachen,Ⅲ,1957,300.

(29) J.Finegan,Archaeological History of the Ancient MiddleEast,Westriew press,1979,p.169.

(30) 《马克思恩格斯选集》第4卷,第172页。

(31) 转引自G.A.Wainwright,The Red Crown in Eary Prehistoric Times,Journal Egyptian Archeology(JEA)Vol.1X,1923,p.27.

(32) 转引自G.A.Wainwright,The Red Crown in Eary Prehistoric Times,Journal Egyptian Archeology(JEA)Vol.1X,1923,p.27以下。

(33) E.J.Baumgartel,Some Remarks on the Titles of the Archaic Egyptian kings,JEA,Vol.61,1975,pp.28-32.又见刘文鹏译《略论早王朝王衔的起源》,《世界历史译丛》,1980年第2期,第24-27页。

(34) E.J.Baumgartel,Some Remarks on the Titles of the Archaic Egyptian kings,JEA,Vol.61,1975,pp.28-32.又见刘文鹏译《略论早王朝王衔的起源》,《世界历史译丛》,1980年第2期,,第24页。

(35) 刘文鹏:《法老埃及的专制主义》,《古代王权与专制主义》(施治生、刘欣如主编),中国社会科学出版社,1993年版,第192页。

(36) 《世界历史译丛》,1980年第2期,第25、26页。

(37) 《世界历史译丛》,1980年第2期,第27页。

(38) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,pp.107-110.

(39) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,pp.111、112。

(40) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,p.113。

(41) E.J.Baumgartel,CPE,Vol.Ⅱ,1960,pp.120-121。

(42) J.E.Quibell,Hierakonpolis,pt.Ⅰ,London,1900,PL,XXX1.A;J.E.Quibell and F.W.Green,Hierakonpolis,Pt.Ⅱ,London,1902,pp.39-40,52;A.J.Arkell,Was king Scorpion Menes?Antiquity,XXXⅤⅡ,1963,pp.32

(43) 刘文鹏:《希拉康坡里画墓及其壁画》,《内蒙古民族师院学报》,1992年第1期,第5、6页;参看H.Case and J.C.Payne,Tomb 100:The Decoreted Tomb at Hierakonpolis,JEA Vol.48,1962,p.13,Fig.4-(12)。

(44) J.E.Quibell,Op.cit.,p.7;PL.XV.

(45) 《马克思恩格斯选集》第4卷,第172,160,164页。

(46) 柴尔德:《远古文化史》,第97页。

(47) 转自B.J.Kemp,The Early Development of Town in Egypt,Anitiquity,L1,1977.pp.185,186.

(48) 魏特夫著:《东方专制主义》,中国社会科学出版社,1989年版。

(49) J.B.Prtchard,Ancient Near Eastern Texts,p.5,参见刘文鹏:《古埃及的早期城市》,《历史研究》,1988年第3期第165页。

(50) 原理雄译:《古代オソエント都市》,东京,1983年版,第60页。

(51) CAH.Vol.Ⅰ,pt.1,P.476;CPE.Vol.Ⅰ,p.27,Vol.Ⅱ,p.135.

(52) 参见刘文鹏:《古埃及的早期城市》,《历史研究》,1988年第3期,第166页。

(53) 参见刘文鹏:《古埃及的早期城市》,《历史研究》,1988年第3期,第167-168页。

(54) K.W.Butzer,Archaeology and Geology in Ancient Egypt,Science,1960,Vol.132,No.3440,pp.1619-1620.

(55) F.A.Hassan,Prehistoric Settlements along the Main Nile,M.J.Willians and H.Faure(eds),The Sahars and Nile,Rotterdam,1980,p.442.

(56) J.E.Quibell,Op.cit.,p.15.

(57) F.A.Hassan,Op.cit.,p.443.

(58) K.W.Butzer,Op.cit.,p.1618以下,同F.A.Hassan,Op.cit,p.443.

(59) F.A.Hassan,Op.cit.,p.443.

(60) F.A.Hassan,Op.cit.,p.444.

(61) F.A.Hassan,Op.cit.,p.447.

(62) K.W.Butzer,Op.cit.,p.1624.

(63) Ю.В.Андреев,Раннне Формы Урбаниз■ции,ВДЕ,1987,Ио.1,стр.9.

(64) CPE.Vol.Ⅱ,1960,p.154;B.J.Kemp,The Early Development ofTowns in Egypt,Antiquity,L1,1977,p.199.

(65) B.J.Kemp,Anicient Egypt,London and New York,1991,p.52.

(66) И.М.贾可诺夫,B.A.雅各布森(汪连兴译):《“诺姆国家”、“地域王国”、“城邦”和“帝国”(国家类型问题研究)》,中国世界古代史学会编:《古代世界城邦问题译文集》,时事出版社,1985年版,第80页。

(67) B.J.Kemp,Photographs of the Decoreted Tomb at Hierakonpolis,JEA.Vol.59(1973),p.41.

(68) 参看M.A.Hoffman,Egypt before the Pharaohs,London andHenley,1979,p.115.

(69) J.E.Quibell,and F.W.Green,Hierakonpolis,pt.2,London,1902,pp.20-22;J.C.Payne,Tomb100:The Decorated Tomb at Hierakonpolis Confirmed,JEA.Vol.59(1973).pp.35-34.

(70) 参看刘文鹏:《希拉康坡里斯画墓及其壁画》,《内蒙古民族师院学报》,1992年第1期,第4页。

(71) The Cambridge History of Africa,Vol.1,Cambridge,1982,p.521.

(72) CPE.pp.49、50;CAH.Vol.Ⅰ,pt.1,p.483.

(73) W.Kaiser,Einige Bemerkungen Zur gyptischen.FrhzeitZeitschrift fr gyptischen Sprache und Altertumskunde,91.Band,1964,113.

(74) 同上,第106页,又见《世界上古史纲》(上册),人民出版社1979年版,第253页。

(75) N.Grimal,A History of Ancient Egypt,Blackwell,1992,pp.36-37.

(76) N.Grimal,A History of Ancient Egypt,Blackwell,1992,p.37.

(77) J.E.Quibell.Op.cit.,P.9;J.Finegan,Op.Cit.P.171,参看《内蒙古民族师院学报》1992年第1期,第4页。

(78) B.Emery,Archaic Egypt,Harmondsworth,1963,p.116.参看刘文鹏:《古代埃及的早期国家及其统一》,《世界历史》,1985年第2期,第30页。^