| 明清史 |

一个值得重视的学科:科学史学史

张晓丹

【专题名称】世界史

【专 题 号】K5

【复印期号】1995年01期

【原文出处】《史学理论研究》(京)1994年03期第102-111,96页

【作者简介】张晓丹,1959年生,人民出版社会编辑

众所周知,史学史是研究和阐述史学本身发展史的学科,它考察历史知识的积累过程和历史编纂方法的演变。然而科学史(history of science)作为一门完整独立的历史学科,也有其形成和发展的历史,这样可以把关于科学史的历史称为:“科学史学史”(history of the history of science)或(history of scientific history)。笔者提出这个概念,是基于一个基本事实:科学史随着一大批历史学家、科学家和科学史学家数个世纪以来艰苦卓绝的努力,已经建构成一个相对成熟的学科,它不仅在史学界和科学界占据一席之地,而且随着科学本身的迅速增长,它在整个历史学领域中,日益扮演着更加重要的角色,显示出更加蓬勃的生机,体现出更加独特的研究价值。于是讨论以科学史为研究对象的科学史学史,就具备了可能性和必要性。

一

从古希腊希罗多德的《历史》(该书后五卷专写希波战争)算起,西方史学家的兴趣一开始就集中在战争和军事方面,后来的《伯罗奔尼撒战争史》以及罗马时期的《高卢战记》和《喀提林叛乱记》等史学名著亦表明了这一趋向。

战争不过是政治的工具,随着朝代的更迭,政局的动荡,政治与军事一样,显然也是古代史学家们关注的主题和记叙的中心。这种研究状况持续的时间相当长,直到18世纪维科、孟德斯鸠和伏尔泰时代,史学家们才逐渐把他们的注意力转向经济、哲学、宗教、文学、艺术等其他领域。这样,除了战争史、政治史以外,历史的视野被拓宽了。这种对人文和社会历史的全方位考察,被称之为文化史或文明史研究。不仅学科范围扩大了,史学研究的地域范围也扩大了。许多世纪以来历史学家往往只关心自己所在国家的历史事件,随着人类社会的进步和知识文化的交流,历史学家们才可能了解他们所在国以外的历史,并进而窥探整个世界的历史。

有了历史学家们“研究触角”的延伸,还不足以激发出他们对科学的历史产生充分的兴趣并将这部分内容独立地加以研究。科学史作为一门独立学科受到重视,还有两个重要因素:一是萌芽状态的科学史研究由来已久,为科学史的创立奠定了理论基础;二是近代科学的迅猛兴起,为科学史的创立奠定了实践基础。

在古希腊,亚里士多德的门徒就曾经撰写过有关科学的历史:如德奥弗拉斯特(Theophrastus)的《自然哲学史》就编辑了亚里士多德早期的理论,并补充了一些新的资料。另一个门徒欧德谟斯(Eudemus of Rhodes)著有《算术史》、《几何史》和《天文史》,虽然没有保存下来,但通过其他著作的引用,我们可以了解许多早期希腊科学的内容。在中世纪的阿拉伯,就出现过几位杰出的伊斯兰历史学家兼科学家。伊本·格弗兑(Ibn al-Qifti)曾著有《科学家列传》,伊本·艾比伍赛比尔(Ibn Abi Uscei'ah)写过《医学家列传》,穆斯林的学术成就后来深刻地影响了西方文明的复兴。以上这些,虽然只可称得上是与科学史有关的著述,但它们已经具有了科学史研究的雏形,为后世科学史的研究领域和研究方法提供了有益的借鉴。

一般而言,科学中科学史研究和探讨的对象,自从科学诞生以后,描述、整理和反思科学的科学史也就出现了,不过开始时它不是独立意义上的完备的科学史,而是蕴含在科学、哲学和历史中的某些内容。应该指出的是,科学与科学史毕竟是两个相关但不相同的概念,科学是专门探讨某种自然现象和自然规律的知识体系,而科学史是对这个知识体系的来龙去脉、演变构造进行追踪和解释。也就是说,科学家往往注重科学的最新成果,而对历史上科学的暖昧蹒跚、甚至坎坷歧途不予重视,以为这些过程可以简化和忽略,而科学史家则不然,他们虽然也很赏识当代科学的成果,但他们对造成这些成果的原委、科学家的创造思维、社会环境的种种影响似乎倾注了更大的热情。形象地说,科学史家的兴趣多半在于了解科学之树的全部根系和枝叶,甚至包括阳光、雨水、空气和土壤。知晓了科学与科学史之间的异同和关系,就不难理解,科学作为科学史总结的素材,它是科学史的前提和基础,倘没有科学的兴起和发达,便不可能有科学史的研究对象。换而言之,科学史作为科学的沉淀和记录,有赖于科学的进步和繁荣。这样我们就可能进一步理解李约瑟博士的结论—一真正意义上的科学史为什么是近代科学的产物。因为只有当科学从古代哲学中分离出来,成为近代文化革命的主角,主要分支学科的逐步完善,科学产品与日俱增,直接影响人类生活,科学家活动能量加大,引起社会普遍关注,科学史才可能取得专门和独立的形态。这个时候科学已经丰富到了不追寻其前进的轨迹,就不足以认识和总结它的地步。科学史作为一门学科诞生在西方,可谓是科学本身的历史发展和逻辑演绎的必然结果。

综上所述,科学史的起源和发生遵循了历史和科学的两条道路(这两条道路有时平行,有时交叉),前者是历史的扩展,后者是科学的深化。

二

多数科学史家认为,真正意义上的科学史,是随着近代科学的创生而创生的。17世纪到1830年以前,西方就出现过一些科学史专题研究著作,如瑞典学者武尔茨(P·Wurtz)1649年著有《伽利略后期》,英国学者斯普拉特(T·Sprat) 1667年著有《皇家学会史》,肖(P·Shaw)1725年编有《波义耳著作》,并对波义耳的工作进行研究;伯奇(T·Birch)1756年撰有《伦敦皇家学会史》;斯图尔特(Robert Stuart)1824年著有《蒸气机的历史和轶闻》,不过这些工作还只是零散自发地进行的,知识界对于科学史的性质和任务并不理解,包括上述几位科学史专题著作的作者。法国哲学家奥古斯特·孔德提出,要创立一个新的大学科,从总体上研究科学,包括科学的基本原理、历史发展和逻辑发展。于是世界科学史巨匠乔治·萨顿把孔德视为科学史的创始人,说他是第一个对科学史具有清晰准确认识的人。我们认为,萨顿的观点是有一定根据的,在孔德1830-1842年出版的《实证哲学教程》中,他非常明确地提出了以下三个基本思想:(1)像实证哲学这样一部综合著作,如果不紧紧依靠科学史是不可能完成的;(2)为了了解人类思想和人类历史的发展就必须研究不同科学的进化;(3)仅仅研究一个或多个具体学科是不够的,必须从总体上研究所有学科的历史。

1832年,孔德向当时的首相基佐提出了一项请求——设立一个讲授一般科学通史的教授席位。可惜这个请求60年之后才获得批准,那时孔德已经去世35年了。英国科学教育家威廉·惠威尔(William Whewell 1794-1866)1837年出版有三卷本的《归纳科学的历史》,这本书被认为是第一本关于科学通史的专著。书中首次采用了“Scientist”一词,来给那些培植科学的人”(即科学家)命名。一部科学史,也可以说是科学家发明创造的历史,科学家无疑是科学史的主体。惠威尔从泛指的一般哲学家中抽取出“科学家”这个专有名词,对于科学史研究的确是具有重大意义的。1861年法国哲学家安东尼·库尔诺(Antoine Augustin Cournot)研究了孔德的观点,出版了《论科学和历史基础的思想联系》一书,阐述了科学与历史之间的关系,有助于分析科学史的学科性质,确定科学史的研究方向。1892年孔德倡导的科学史教席,被委托给彼埃尔·拉斐特(P·Laffitte)教授主持,虽然他和他以后的几位继任者并不见得怎么适合担负这项课程,但科学史教学工作是从这所法兰西学院开始的,拉斐特作为最早的科学史教师而被载入史册。

另一位法国学者保罗·坦内里(Paul Tannery 1843——1904)被认为是孔德思想的继承者。这位企业家出身的数学史家,在科学史方面的知识比孔德更丰富,他对科学史的大量研究为萨顿所称道,认为他比当时世界上任何人都更了解科学史,由他来撰写一部科学通史是再合适不过的了。不幸的是,他壮志未酬,过早去世。

同时还要指出的是,在18世纪下半叶,除了专门的科学史论著以外,还有少量的科学专著中涉及科学史的内容,如拉格朗日数学专业著作关于历史的叙述,普利斯特列电学和光学的论文中有关历史的部分。

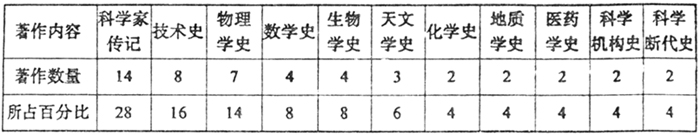

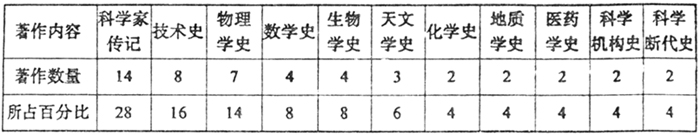

我们认为,孔德在他的实证主义哲学著作中,阐述了科学史在哲学和历史中的重要地位说明了总体研究科学史的必要性,这些观点对科学史的创立无疑起了奠基作用。但要实现这些观点却十分不易,其间还有一个艰巨的探索过程。如果说坦内里被萨顿崇为孔德思想的继承人,那么我们认为萨顿无愧是孔德思想的实践家,因为“Isis”杂志的创刊和《科学史导论》的问世,标志着科学史研究进入了一个新的历史时期。我们把1830年(以孔德《实证哲学教程》第一卷出版为标志)到1930年(以萨顿《科学史导论》和丹皮尔《科学史》相继出版以及美国科学史家卡焦里逝世为标志)100年间在西方所出现的较有影响的50部科学史著作作一番统计分析,可以发现从孔德到萨顿西方科学史的研究状况。①

抽查1830——1930年间50本科学史著作,发现其中科学家传记所占的比例最大,为28%,涉及的科学家有牛顿、卡文迪什、道尔顿、莱布尼茨、第谷、伽利略、耐普尔、林奈、达·芬奇、瓦特等人,其中伽利略和瓦特有两种版本的传记。这些传记一般都是一个传主,也有个别的著作是描述一群科学家的,如《英美工具制造家》。科学人物著作也有言论集,如《伊萨克·牛顿言行录》、《莱布尼茨著作集》、《十七世纪科学家的通信》等。此外还有某位科学家在某一时期中对某一领域的研究,如《达·芬奇的力学研究》、《瓦特和蒸气机》。技术史方面有8部著作,所占比例仅次于科学人物传略,涉及面亦很广泛,包括天文仪器史、望远镜史、材料史、气象学史、机械史、温度计史、航空学史,其中机械制造史有两部。物理学史著作数量上同技术史著作相差无几,也占居突出地位。普通物理学史著作有3部,电磁学史也有3部,可见当时电学史研究之盛,而且作者多为德国物理学家。数学史著作不多,但美国科学史家卡焦里(Florian Cajori 1859-1930)是个不容忽视的人物。他出生瑞士,对数学史有特殊的兴趣,除了“附录”中列出的他的两部数学史以外,他还写过《对数计算尺的历史》(1909)、《英国从牛顿到伍德豪斯有限和流数概念史》(1919)等一系列论著,成为后世科学史引用率较高的科学著作家。在50种科学史著作中,生物学史、医药学史和地质学史等方面的著作数量相对少些,这与学科发展的成熟程度有关。在这50年科学史专著中,两种是关于科学组织机构史的,这种研究传统是17-18世纪开始的,如前面提及的英国学者对皇家学会史的研究,只是进入19-20世纪以后,学者们进而研究法兰西学院和其他科学团体的历史。还有两种书也是值得一提的,一本是《牛津的早期科学》(1925),另一本是《十八世纪科学革命》(1929),它们突破了以往学科史的研究,比较全面地分析了一个时期或一个地区的科学,实际上标志着科学通史研究的萌芽。50种著作尽管内容丰富、题材广泛,但主要是分门别类的学科式研究,没有把全部科学发展作一综合考察。这项既需要胆识。更需要功力的艰巨任务历史地落到了萨顿肩上。

三

萨顿(George Sarton1884-1956)对科学史里程碑式的贡献是不可磨灭的。他规定了科学史的学科性质和组织原则,引导科学史研究走上了独立发展的道路,所以科学史界推崇他为科学史大厦的奠基人和设计师。1911年,萨顿毕业于比利时根特大学,第二年他在自己的家乡根特市发起创办国际性科学史刊物——“Isis”,聘请了一批包括科学家、历史学家、社会学家和哲学史家在内的杰出学者组成编委会。1914年德国对比利时的入侵迫使萨顿流亡海外,先去英国,后到美国,因受两位美国科学家伍德沃德(Robert S.Woodward)和赫德生(L.J.Henderson)的巨大影响,他在哈佛大学参加了他为之终生奋斗的卡内基学会的工作。1916年他开始讲授科学史,但校方并不为这个教席支付工资。一旦他设法把遗留在比利时的科学史资料弄来美国以后,萨顿开始了雄心勃勃的研究计划,他的划时代的巨著《科学史导论》1927年完成第一卷,1948年完成最后一卷,他以半个世纪为单位,同时考察一个国家或一个地区全部的学科、种族和文化。他把这种编年体式的研究一直作到1400年前年。1952年他出版了《公元前最后三个世纪的希腊科学和文化》一书。从他的著作中,人们不难发现,萨顿研究科学的历史,并非就科学而论科学,而是把科学摆到一个巨大的文化氛围中,涉及人类知识的各个方面,不仅是自然科学,还包括人文科学、社会科学,几乎一切人类文明成果都纳入他宏伟的《导论》体系中分别作出考察。如果说科学史在其创始人孔德那里还主要停留在一些设想和理论上,那么萨顿以他卓越非凡的工作,使科学史作为一门可操作的学科真正建立起来,使科学史家研究职业化,科学史教育专业化,而不再是一种业余爱好和个人兴趣。如果真的要写作一部科学史学史的话那么萨顿是值得大书特书的人物。

如果说卡焦里和萨顿一定程度上代表了美国早期科学史研究的传统,那么我们再分别考察一下法国和英国科学史研究的主要历史人物。

法国是科学史的发祥地,这里自然保留着它独有的研究传统,并深深地影响着后来的科学史学家,托马斯·库恩承认他从物理学转向科学史是由于研读下述三位法国科学史学家著作的结果。爱弥尔·梅耶逊(Emile Meyerson 1859-1933)是出生在俄罗斯的犹太人,在德国接受大学教育,并成为法国公民。1908年他出版了他的代表作:《同一和现实》,阐述因果律在自然科学中的关键作用。他认为科学思想是常识的延续,科学是现实理性的进步。他的其他著作还有《科学的解释》(1921)、《相对演释》(1925)和《论思想进程》(1931)。海伦奈·迈兹热(Hélnénc Metzger 1884)起初研究矿物学,1918年由于一篇关于结晶学史的论文,取得博士学位。1930年她写作《化学》一书,对化学史进行了全面的研究。她不满于严格的实证主义观点,在她看来,宗教的、形而上学的和科学的观念在特定的历史时期形成了一个统一体,必须将它们放到一起研究,这些思想今天已经被学术界普遍接受。上述观点主要反映在1954年她出版的一本名为《科学、宗教的呼唤和人类的愿望》的著作中。令人痛惜的是,这位卓越的女科学史家没能见到自己这部著作付梓,1944年被占领法国的德军逮捕,死于去波兰集中营的途中。亚历山大·柯依列(Alexandre Koyré 1892-1946)出生于俄罗斯,他的思想深刻地影响了西方的科学史学家,尤其是美国的科学史学家。早年柯依列在德国和法国学习过数学和哲学,法俄战争爆发以后,他回到巴黎从事笛卡儿理论研究和教学工作。1934年他翻译了哥白尼《天体运行》第一卷,30年代下半叶他去开罗大学做访问学者期间,完成了他的重要著作《伽利略研究》。这时正好是1940年,法国已被德军包围,柯依列只好逃亡,先去埃及,后去美国。《伽利略研究》在美国是一部非常有名的著作,其主要思想是:经典物理学的产生是由于落体定律和惯性定律公式化的结果。他把惯性定律的发现归结于笛卡儿的工作,并认为自有人类文明以来惯性概念所导致的人类观念的改变比世界上任何知识事件都来得巨大。1961年柯依列完成了他的最后一本书《论“天体运行”》,涉及刻卜勒、哥白尼和意大利天文学家波雷里(G.A.Borelli 1608-1679)。《牛顿研究》是他最主要的著作之一,这是在他逝世后才得以问世的。由于柯依列战后执教于许多美国大学,所以他的思想为美国科学史研究积累了经验,开辟了道路。

英国重视科学研究的传统,使它同样很早便重视科学史研究(牛津大学1924年即开始筹建世界上第一个科学史博物馆,该馆藏有大量科学仪器和设备并一直开放至今),尽管开始时科学史研究纯属科学研究的一项内容,二者并无明显区分。实际上我们已在上文中提到了与萨顿同时代的著名科学史家、剑桥大学教授丹皮尔(William Cecil Dampier 1867-1952),他原名惠商(Whetham),生于伦敦,封为爵士,他的重要著作是《科学史及其与哲学和宗教的关系》,该书1929年初版,1930年再版,成为西方科学史的经典。这部书的意义可以从书名中发现,丹皮尔把哲学、宗教与科学联系起来考察,把握了科学思想发展的脉络,并不是把注意力放在从科学到科学的现成史实中。与丹皮尔同时代的另一位科学史家是沃尔夫(Abraham Wolf 1876-1940),他是伦敦大学教授。1935年出版了《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》,1938年继而出版了《十八世纪科学、技术和哲学史》。与丹皮尔一样,沃尔夫也注重哲学在科学史中的位置,他们所不同的是,沃尔夫断代史式的研究,也许与萨顿的研究风格有关,使科学史内容更加具体而集中,同时把技术史摆在重要的位置上。在英国的科学史研究中,贝尔纳代表了一种独特的研究精神。贝尔纳(John Desmond Bernal 1901-1971)出生于爱尔兰。他长期从事结晶学研究,并关注科学的许多课题。他1954年出版的《历史上的科学》一书是一部很有特色的科学通史。他在序言中说道:该书并不打算贡献一幅在时序上均匀的图画,而是试图将“各时代中科学内部和外部占有优势的种种条件和态度”作一反思,把科学当作十分广义的概念来领会,展示科学、技术和哲学间的复杂关系,强调“科学在社会历史中的相互作用”。贝尔纳还认为,随着科学的进步,“科学史本身并非停滞不前”,“为了明智地运用科学,就科学同社会的关联来研究科学史是依然有价值的。”从贝尔纳的上述结论中我们可以看出,科学史家不再满足于收集材料、编篡科学史一般著作,而是对科学史本身的性质和结构、作用和价值进行深入讨论。尽管这种讨论常常被纳入科学哲学的范畴,但无论如何它促使科学史研究进入了一个层次更高的新阶段。

四

把科学史理论引向深入的科学思想家有许多,这里只着重分析介绍默顿和库恩的观点。

默顿(Robert King Merton,1910——1935年写成《十七世纪英国的科学、技术与社会》一文,应其导师萨顿之约,1938年在“Isis”的姊妹刊“Osiris”上发表。默顿承认他的这项研究受到过“赫森论文”的启发。1931年,在第二届国际科学技术史大会上,前苏联物理学家赫森(Boris Hessen)运用马克思主义观点对牛顿的《自然哲学的数学原理》一书进行了讨论,他论文的题目是《牛顿<原理>的社会和经济根源》。赫森认为,牛顿的经典物理学体系并非牛顿个人天才的产物,而是当时社会经济条件的必然结果。默顿认为当“科学本身被广泛当作某种社会问题或引起社会问题的一个富源的时候”,系统地研究科学与社会的相互影响就刻不容缓了。正是基于上述观点,默顿把17世纪的英国作为考察对象和剖析案例,从社会学的角度,严谨而翔实地考察了宗教(特别是清教)、运输业、采矿业、军事技术等因素对科学发展的影响。他的博士论文开创了一种别开生面的科学史研究方法,正如库恩所指出的,默顿的方法应该被结合到科学史研究之中。

托马斯·库恩(Thomas Kuhn 1922-)40年代末期将研究兴趣转向科学史。1957年他的第一部著作是《哥白尼革命:西方思想中的行星天文学》。他通过对哥白尼“日心说”理论如何引发了科学革命,分析了科学革命应具备的要素,透视了哲学思想与科学革命之间的关系以及宗教、政治等因素对科学发展的影响。1962年他出版了《科学革命的结构》一书。在“导言”一开头,库恩就明确批评了“把历史仅仅看成是一堆轶事和年表”和把科学看成“是一堆现行课本中的事实、理论和方法的总汇”的传统观念。他指出,假如科学的发展仅仅被看成是一点一滴的进步,各种货色一件一件地或者一批一批地添加到那个不断加大的科学技术知识的货堆上,科学史势必沦为一门专门记载科学连续积累过程的学科。其实科学的发展并非只是单纯的积累,还有突发式的革命,积累与革命这两个概念通常是互补的。在科学永恒渐进增长的观念指导下,以往科学史研究“把个别的发明和发现孤立起来”,主要任务在于考据何人何时何地发现或发明了科学中的何种事实、定律和理论,然而这种科学观忽视了科学固有的内部联系部和外部作用,不符合科学的真实形象,因而它就难以解释科学发生和发展的实际过程。库恩大胆地怀疑以前科学史研究的缺陷,试图“勾画出一种大异其趣的科学观”,来表现科学发展的完整历史。他的科学观是“从科学研究的历史记载本身浮现出来的科学观”,暗示了一种新的科学形象,表明了编写历史的某些新含义,最终导致的将是科学史编写中的一场革命。我们认为,“科学革命”将动摇“常规科学”的地位,推翻盛极一时的科学理论,彻底改变科学的形象——即改变常规科学所遵循的规则。科学的这种突破性进展和新科学观的形成,势必迫使科学史研究重估原来的事实和重构原先的理论。1977年库恩的一本自选论文集《必要的张力:科学研究的传统和变革》问世。在该书“科学的历史”一篇中,库恩精辟地考察了“科学史的历史发展和现状”。如果我们要建立一门科学史学史的话,那么库恩的这篇论文,可称得上是这个新学科的奠基之作。他首先提出了“科学编史学”的概念,并认为它具有两种传统:一种是科学传统,一种是哲学传统,前者表现为历史上的科学史著作,大多由科学家(通常是第一流的科学家)来完成,“历史往往是他们从事教学的副产品。”后者表现为科学史“编史目的具有更为明确的哲学性”,培根、孔多塞和孔德正是试图将哲学的理性描述建立在对西方科学思想作历史考察的基础上。19世纪以后,“在惠威尔、马赫、杜恒等人的著作中,对哲学的关心就成了科学史中创造性活动的主要动机。”笔者认为,“科学编史学”与“科学史学史”是两个相近相关的概念,不过“科学编史学”侧重探讨科学史编篡的过程和方法,“科学史学史”则侧重研究科学史本身的历史发展。后者外延似乎更宽泛些。“科学编史学”除了上述科学传统和哲学传统以外,还应该有第三个传统,这就是历史的传统。库恩在文中虽然不止一次地描述了这种传统的影响(如库恩认为,作为科学史职业教育的先辈,大多是历史学家,他们研究科学史只是业余爱好),但并未明确宣布它就是科学编史学的一个传统。而笔者认为科学编史学的历史传统是应予以特殊重视的。这方面内容本文第一部分已作了回答,此处不再重复。库恩在文中也提到科学编史学的第三个“传统”(他称“第三个因素”),是“科学发展史的研究者把实证知识看作是整体,用科学通史代替专科史”,虽然这一说法不无道理,但从学科史发展到科学通史,更像是科学编史学的一个重要阶段,用一种“因素”或一种“传统”来概括稍嫌牵强。库恩所说的从单科史研究向科学通史研究的深化,本文第三部分已作了一些讨论。这里还需补充的是,科学通史的出现是科学史研究走向成熟和哲学、社会学以及历史学方法渗透到科学史研究中来的结果,科学通史可以从以往的学科史中吸取许多养料,但并不能完全替代学科史研究,因为科学通史研究的宽阔视野,同时可以增进或协助学科史研究。再者,科学通史的研究本身也存在困难。正如库恩指出的:“按照一部科学通史的要求,即使有超人的学识也难以把所有进步都编到一部连贯的历史叙述之中。”笔者以为“分久必合,合久必分”的辨证法,同样适用于科学编史学。在“科学的历史”这篇论文中,库恩提出了“内部史”、“外部史”概念以及内部史和外部史相结合的研究方法。此举与萨顿在科学通史领域史诗般的研究遗产具有几乎同样重大的意义。因为科学史从反思科学进而反思自身无疑是一个真正成熟的标志。在库恩看来,存在两种不同的科学史,一种是把科学实体作为知识来考察,称之为“内部方法”;另一种是把科学家的活动作为一个大文化范围中的社会集团来考察。这两种方法尽管存在“天然的自主性”,但它们是能够互相补充的,怎样把二者结合起来,是科学编史学所面临的最大挑战。库恩《哥白尼革命》一书,实际上是将科学内部史和科学外部史融汇贯通、综合体现的一个成功的科学史研究范例。库恩在分析日心说诞生的客观环境时,除了剖析科学内在发展的逻辑(托勒密地心说体系遇到越来越多的危机)之外,还着重列举了影响日心说问世的若干社会因素:改革日历的社会压力,中世纪时亚里士多德学派的影响等等。

上述四个部分,我们试图勾勒出科学史演进的大致轮廓,并分析哲学家、科学家、史学家以及后来的科学史学家们对科学史研究所作的种种努力和他们的有关思想成果。笔者只是提出了科学史学史的概念,也并没有回答它作为一门学科的性质、作用和趋向,它的这些内容还有待进一步的研究和探索。本文分为四个部分,意在说明科学史研究的四大阶段。

科学并非一个凝固、僵化的封闭体系,而是一个进化、更新的开放空间,它包含着思维训练、方法选择、工具创造和技术操作等各种物质的和智力的活动。既然如此,科学史的研究也要与科学的发展相适应,不断地改进和完善自己,这样就给科学史家的研究造成了极大的困难(历史与科学的双重素养以及多种语言工具的训练常常是一个科学史家所必需的)。尽管我们并不否定到目前为止科学史的研究在全世界取得了令人瞩目的成就,但正如库恩所称:“科学史作为一门独立的专门学科,至今仍然是正在从漫长的和多变的史前阶段中浮现出来的新领域”,科学史被忽略的现象依然存在。历史与科学史之间的鸿沟,历史学家与科学家之间的壁垒由来已久,后果严峻,它决定着科学史的发展规模和研究方向。科学既然作为人类文明和文化的一个重要组成部分,那么科学史当然是人类文明史和文化史的一个不可或缺的子集。既然历史学家们肩负着研究、整理、发掘人类文明史和文化史的重任,那么他们又怎么会情愿放弃对科学发展的历史作出评价、描述和探讨?科学史如果在历史学中失去自己应有的地位和价值,会使得我们对社会历史的考察变得苍白无力和支离破碎。随着科学在社会历史中的作用的增进和升华,科学史的研究和学习将会更加重要起来,它作为史学研究的一个重要领域,每一项进步和突破都将推动整个史学的繁荣和发展,这也是我们要对科学史的历史作一番理论反省的原因。

注释:

①50种著作的书名、作者、出版时间见附录。^

【专 题 号】K5

【复印期号】1995年01期

【原文出处】《史学理论研究》(京)1994年03期第102-111,96页

【作者简介】张晓丹,1959年生,人民出版社会编辑

一

从古希腊希罗多德的《历史》(该书后五卷专写希波战争)算起,西方史学家的兴趣一开始就集中在战争和军事方面,后来的《伯罗奔尼撒战争史》以及罗马时期的《高卢战记》和《喀提林叛乱记》等史学名著亦表明了这一趋向。

战争不过是政治的工具,随着朝代的更迭,政局的动荡,政治与军事一样,显然也是古代史学家们关注的主题和记叙的中心。这种研究状况持续的时间相当长,直到18世纪维科、孟德斯鸠和伏尔泰时代,史学家们才逐渐把他们的注意力转向经济、哲学、宗教、文学、艺术等其他领域。这样,除了战争史、政治史以外,历史的视野被拓宽了。这种对人文和社会历史的全方位考察,被称之为文化史或文明史研究。不仅学科范围扩大了,史学研究的地域范围也扩大了。许多世纪以来历史学家往往只关心自己所在国家的历史事件,随着人类社会的进步和知识文化的交流,历史学家们才可能了解他们所在国以外的历史,并进而窥探整个世界的历史。

有了历史学家们“研究触角”的延伸,还不足以激发出他们对科学的历史产生充分的兴趣并将这部分内容独立地加以研究。科学史作为一门独立学科受到重视,还有两个重要因素:一是萌芽状态的科学史研究由来已久,为科学史的创立奠定了理论基础;二是近代科学的迅猛兴起,为科学史的创立奠定了实践基础。

在古希腊,亚里士多德的门徒就曾经撰写过有关科学的历史:如德奥弗拉斯特(Theophrastus)的《自然哲学史》就编辑了亚里士多德早期的理论,并补充了一些新的资料。另一个门徒欧德谟斯(Eudemus of Rhodes)著有《算术史》、《几何史》和《天文史》,虽然没有保存下来,但通过其他著作的引用,我们可以了解许多早期希腊科学的内容。在中世纪的阿拉伯,就出现过几位杰出的伊斯兰历史学家兼科学家。伊本·格弗兑(Ibn al-Qifti)曾著有《科学家列传》,伊本·艾比伍赛比尔(Ibn Abi Uscei'ah)写过《医学家列传》,穆斯林的学术成就后来深刻地影响了西方文明的复兴。以上这些,虽然只可称得上是与科学史有关的著述,但它们已经具有了科学史研究的雏形,为后世科学史的研究领域和研究方法提供了有益的借鉴。

一般而言,科学中科学史研究和探讨的对象,自从科学诞生以后,描述、整理和反思科学的科学史也就出现了,不过开始时它不是独立意义上的完备的科学史,而是蕴含在科学、哲学和历史中的某些内容。应该指出的是,科学与科学史毕竟是两个相关但不相同的概念,科学是专门探讨某种自然现象和自然规律的知识体系,而科学史是对这个知识体系的来龙去脉、演变构造进行追踪和解释。也就是说,科学家往往注重科学的最新成果,而对历史上科学的暖昧蹒跚、甚至坎坷歧途不予重视,以为这些过程可以简化和忽略,而科学史家则不然,他们虽然也很赏识当代科学的成果,但他们对造成这些成果的原委、科学家的创造思维、社会环境的种种影响似乎倾注了更大的热情。形象地说,科学史家的兴趣多半在于了解科学之树的全部根系和枝叶,甚至包括阳光、雨水、空气和土壤。知晓了科学与科学史之间的异同和关系,就不难理解,科学作为科学史总结的素材,它是科学史的前提和基础,倘没有科学的兴起和发达,便不可能有科学史的研究对象。换而言之,科学史作为科学的沉淀和记录,有赖于科学的进步和繁荣。这样我们就可能进一步理解李约瑟博士的结论—一真正意义上的科学史为什么是近代科学的产物。因为只有当科学从古代哲学中分离出来,成为近代文化革命的主角,主要分支学科的逐步完善,科学产品与日俱增,直接影响人类生活,科学家活动能量加大,引起社会普遍关注,科学史才可能取得专门和独立的形态。这个时候科学已经丰富到了不追寻其前进的轨迹,就不足以认识和总结它的地步。科学史作为一门学科诞生在西方,可谓是科学本身的历史发展和逻辑演绎的必然结果。

综上所述,科学史的起源和发生遵循了历史和科学的两条道路(这两条道路有时平行,有时交叉),前者是历史的扩展,后者是科学的深化。

二

多数科学史家认为,真正意义上的科学史,是随着近代科学的创生而创生的。17世纪到1830年以前,西方就出现过一些科学史专题研究著作,如瑞典学者武尔茨(P·Wurtz)1649年著有《伽利略后期》,英国学者斯普拉特(T·Sprat) 1667年著有《皇家学会史》,肖(P·Shaw)1725年编有《波义耳著作》,并对波义耳的工作进行研究;伯奇(T·Birch)1756年撰有《伦敦皇家学会史》;斯图尔特(Robert Stuart)1824年著有《蒸气机的历史和轶闻》,不过这些工作还只是零散自发地进行的,知识界对于科学史的性质和任务并不理解,包括上述几位科学史专题著作的作者。法国哲学家奥古斯特·孔德提出,要创立一个新的大学科,从总体上研究科学,包括科学的基本原理、历史发展和逻辑发展。于是世界科学史巨匠乔治·萨顿把孔德视为科学史的创始人,说他是第一个对科学史具有清晰准确认识的人。我们认为,萨顿的观点是有一定根据的,在孔德1830-1842年出版的《实证哲学教程》中,他非常明确地提出了以下三个基本思想:(1)像实证哲学这样一部综合著作,如果不紧紧依靠科学史是不可能完成的;(2)为了了解人类思想和人类历史的发展就必须研究不同科学的进化;(3)仅仅研究一个或多个具体学科是不够的,必须从总体上研究所有学科的历史。

1832年,孔德向当时的首相基佐提出了一项请求——设立一个讲授一般科学通史的教授席位。可惜这个请求60年之后才获得批准,那时孔德已经去世35年了。英国科学教育家威廉·惠威尔(William Whewell 1794-1866)1837年出版有三卷本的《归纳科学的历史》,这本书被认为是第一本关于科学通史的专著。书中首次采用了“Scientist”一词,来给那些培植科学的人”(即科学家)命名。一部科学史,也可以说是科学家发明创造的历史,科学家无疑是科学史的主体。惠威尔从泛指的一般哲学家中抽取出“科学家”这个专有名词,对于科学史研究的确是具有重大意义的。1861年法国哲学家安东尼·库尔诺(Antoine Augustin Cournot)研究了孔德的观点,出版了《论科学和历史基础的思想联系》一书,阐述了科学与历史之间的关系,有助于分析科学史的学科性质,确定科学史的研究方向。1892年孔德倡导的科学史教席,被委托给彼埃尔·拉斐特(P·Laffitte)教授主持,虽然他和他以后的几位继任者并不见得怎么适合担负这项课程,但科学史教学工作是从这所法兰西学院开始的,拉斐特作为最早的科学史教师而被载入史册。

另一位法国学者保罗·坦内里(Paul Tannery 1843——1904)被认为是孔德思想的继承者。这位企业家出身的数学史家,在科学史方面的知识比孔德更丰富,他对科学史的大量研究为萨顿所称道,认为他比当时世界上任何人都更了解科学史,由他来撰写一部科学通史是再合适不过的了。不幸的是,他壮志未酬,过早去世。

同时还要指出的是,在18世纪下半叶,除了专门的科学史论著以外,还有少量的科学专著中涉及科学史的内容,如拉格朗日数学专业著作关于历史的叙述,普利斯特列电学和光学的论文中有关历史的部分。

我们认为,孔德在他的实证主义哲学著作中,阐述了科学史在哲学和历史中的重要地位说明了总体研究科学史的必要性,这些观点对科学史的创立无疑起了奠基作用。但要实现这些观点却十分不易,其间还有一个艰巨的探索过程。如果说坦内里被萨顿崇为孔德思想的继承人,那么我们认为萨顿无愧是孔德思想的实践家,因为“Isis”杂志的创刊和《科学史导论》的问世,标志着科学史研究进入了一个新的历史时期。我们把1830年(以孔德《实证哲学教程》第一卷出版为标志)到1930年(以萨顿《科学史导论》和丹皮尔《科学史》相继出版以及美国科学史家卡焦里逝世为标志)100年间在西方所出现的较有影响的50部科学史著作作一番统计分析,可以发现从孔德到萨顿西方科学史的研究状况。①

抽查1830——1930年间50本科学史著作,发现其中科学家传记所占的比例最大,为28%,涉及的科学家有牛顿、卡文迪什、道尔顿、莱布尼茨、第谷、伽利略、耐普尔、林奈、达·芬奇、瓦特等人,其中伽利略和瓦特有两种版本的传记。这些传记一般都是一个传主,也有个别的著作是描述一群科学家的,如《英美工具制造家》。科学人物著作也有言论集,如《伊萨克·牛顿言行录》、《莱布尼茨著作集》、《十七世纪科学家的通信》等。此外还有某位科学家在某一时期中对某一领域的研究,如《达·芬奇的力学研究》、《瓦特和蒸气机》。技术史方面有8部著作,所占比例仅次于科学人物传略,涉及面亦很广泛,包括天文仪器史、望远镜史、材料史、气象学史、机械史、温度计史、航空学史,其中机械制造史有两部。物理学史著作数量上同技术史著作相差无几,也占居突出地位。普通物理学史著作有3部,电磁学史也有3部,可见当时电学史研究之盛,而且作者多为德国物理学家。数学史著作不多,但美国科学史家卡焦里(Florian Cajori 1859-1930)是个不容忽视的人物。他出生瑞士,对数学史有特殊的兴趣,除了“附录”中列出的他的两部数学史以外,他还写过《对数计算尺的历史》(1909)、《英国从牛顿到伍德豪斯有限和流数概念史》(1919)等一系列论著,成为后世科学史引用率较高的科学著作家。在50种科学史著作中,生物学史、医药学史和地质学史等方面的著作数量相对少些,这与学科发展的成熟程度有关。在这50年科学史专著中,两种是关于科学组织机构史的,这种研究传统是17-18世纪开始的,如前面提及的英国学者对皇家学会史的研究,只是进入19-20世纪以后,学者们进而研究法兰西学院和其他科学团体的历史。还有两种书也是值得一提的,一本是《牛津的早期科学》(1925),另一本是《十八世纪科学革命》(1929),它们突破了以往学科史的研究,比较全面地分析了一个时期或一个地区的科学,实际上标志着科学通史研究的萌芽。50种著作尽管内容丰富、题材广泛,但主要是分门别类的学科式研究,没有把全部科学发展作一综合考察。这项既需要胆识。更需要功力的艰巨任务历史地落到了萨顿肩上。

三

萨顿(George Sarton1884-1956)对科学史里程碑式的贡献是不可磨灭的。他规定了科学史的学科性质和组织原则,引导科学史研究走上了独立发展的道路,所以科学史界推崇他为科学史大厦的奠基人和设计师。1911年,萨顿毕业于比利时根特大学,第二年他在自己的家乡根特市发起创办国际性科学史刊物——“Isis”,聘请了一批包括科学家、历史学家、社会学家和哲学史家在内的杰出学者组成编委会。1914年德国对比利时的入侵迫使萨顿流亡海外,先去英国,后到美国,因受两位美国科学家伍德沃德(Robert S.Woodward)和赫德生(L.J.Henderson)的巨大影响,他在哈佛大学参加了他为之终生奋斗的卡内基学会的工作。1916年他开始讲授科学史,但校方并不为这个教席支付工资。一旦他设法把遗留在比利时的科学史资料弄来美国以后,萨顿开始了雄心勃勃的研究计划,他的划时代的巨著《科学史导论》1927年完成第一卷,1948年完成最后一卷,他以半个世纪为单位,同时考察一个国家或一个地区全部的学科、种族和文化。他把这种编年体式的研究一直作到1400年前年。1952年他出版了《公元前最后三个世纪的希腊科学和文化》一书。从他的著作中,人们不难发现,萨顿研究科学的历史,并非就科学而论科学,而是把科学摆到一个巨大的文化氛围中,涉及人类知识的各个方面,不仅是自然科学,还包括人文科学、社会科学,几乎一切人类文明成果都纳入他宏伟的《导论》体系中分别作出考察。如果说科学史在其创始人孔德那里还主要停留在一些设想和理论上,那么萨顿以他卓越非凡的工作,使科学史作为一门可操作的学科真正建立起来,使科学史家研究职业化,科学史教育专业化,而不再是一种业余爱好和个人兴趣。如果真的要写作一部科学史学史的话那么萨顿是值得大书特书的人物。

如果说卡焦里和萨顿一定程度上代表了美国早期科学史研究的传统,那么我们再分别考察一下法国和英国科学史研究的主要历史人物。

法国是科学史的发祥地,这里自然保留着它独有的研究传统,并深深地影响着后来的科学史学家,托马斯·库恩承认他从物理学转向科学史是由于研读下述三位法国科学史学家著作的结果。爱弥尔·梅耶逊(Emile Meyerson 1859-1933)是出生在俄罗斯的犹太人,在德国接受大学教育,并成为法国公民。1908年他出版了他的代表作:《同一和现实》,阐述因果律在自然科学中的关键作用。他认为科学思想是常识的延续,科学是现实理性的进步。他的其他著作还有《科学的解释》(1921)、《相对演释》(1925)和《论思想进程》(1931)。海伦奈·迈兹热(Hélnénc Metzger 1884)起初研究矿物学,1918年由于一篇关于结晶学史的论文,取得博士学位。1930年她写作《化学》一书,对化学史进行了全面的研究。她不满于严格的实证主义观点,在她看来,宗教的、形而上学的和科学的观念在特定的历史时期形成了一个统一体,必须将它们放到一起研究,这些思想今天已经被学术界普遍接受。上述观点主要反映在1954年她出版的一本名为《科学、宗教的呼唤和人类的愿望》的著作中。令人痛惜的是,这位卓越的女科学史家没能见到自己这部著作付梓,1944年被占领法国的德军逮捕,死于去波兰集中营的途中。亚历山大·柯依列(Alexandre Koyré 1892-1946)出生于俄罗斯,他的思想深刻地影响了西方的科学史学家,尤其是美国的科学史学家。早年柯依列在德国和法国学习过数学和哲学,法俄战争爆发以后,他回到巴黎从事笛卡儿理论研究和教学工作。1934年他翻译了哥白尼《天体运行》第一卷,30年代下半叶他去开罗大学做访问学者期间,完成了他的重要著作《伽利略研究》。这时正好是1940年,法国已被德军包围,柯依列只好逃亡,先去埃及,后去美国。《伽利略研究》在美国是一部非常有名的著作,其主要思想是:经典物理学的产生是由于落体定律和惯性定律公式化的结果。他把惯性定律的发现归结于笛卡儿的工作,并认为自有人类文明以来惯性概念所导致的人类观念的改变比世界上任何知识事件都来得巨大。1961年柯依列完成了他的最后一本书《论“天体运行”》,涉及刻卜勒、哥白尼和意大利天文学家波雷里(G.A.Borelli 1608-1679)。《牛顿研究》是他最主要的著作之一,这是在他逝世后才得以问世的。由于柯依列战后执教于许多美国大学,所以他的思想为美国科学史研究积累了经验,开辟了道路。

英国重视科学研究的传统,使它同样很早便重视科学史研究(牛津大学1924年即开始筹建世界上第一个科学史博物馆,该馆藏有大量科学仪器和设备并一直开放至今),尽管开始时科学史研究纯属科学研究的一项内容,二者并无明显区分。实际上我们已在上文中提到了与萨顿同时代的著名科学史家、剑桥大学教授丹皮尔(William Cecil Dampier 1867-1952),他原名惠商(Whetham),生于伦敦,封为爵士,他的重要著作是《科学史及其与哲学和宗教的关系》,该书1929年初版,1930年再版,成为西方科学史的经典。这部书的意义可以从书名中发现,丹皮尔把哲学、宗教与科学联系起来考察,把握了科学思想发展的脉络,并不是把注意力放在从科学到科学的现成史实中。与丹皮尔同时代的另一位科学史家是沃尔夫(Abraham Wolf 1876-1940),他是伦敦大学教授。1935年出版了《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》,1938年继而出版了《十八世纪科学、技术和哲学史》。与丹皮尔一样,沃尔夫也注重哲学在科学史中的位置,他们所不同的是,沃尔夫断代史式的研究,也许与萨顿的研究风格有关,使科学史内容更加具体而集中,同时把技术史摆在重要的位置上。在英国的科学史研究中,贝尔纳代表了一种独特的研究精神。贝尔纳(John Desmond Bernal 1901-1971)出生于爱尔兰。他长期从事结晶学研究,并关注科学的许多课题。他1954年出版的《历史上的科学》一书是一部很有特色的科学通史。他在序言中说道:该书并不打算贡献一幅在时序上均匀的图画,而是试图将“各时代中科学内部和外部占有优势的种种条件和态度”作一反思,把科学当作十分广义的概念来领会,展示科学、技术和哲学间的复杂关系,强调“科学在社会历史中的相互作用”。贝尔纳还认为,随着科学的进步,“科学史本身并非停滞不前”,“为了明智地运用科学,就科学同社会的关联来研究科学史是依然有价值的。”从贝尔纳的上述结论中我们可以看出,科学史家不再满足于收集材料、编篡科学史一般著作,而是对科学史本身的性质和结构、作用和价值进行深入讨论。尽管这种讨论常常被纳入科学哲学的范畴,但无论如何它促使科学史研究进入了一个层次更高的新阶段。

四

把科学史理论引向深入的科学思想家有许多,这里只着重分析介绍默顿和库恩的观点。

默顿(Robert King Merton,1910——1935年写成《十七世纪英国的科学、技术与社会》一文,应其导师萨顿之约,1938年在“Isis”的姊妹刊“Osiris”上发表。默顿承认他的这项研究受到过“赫森论文”的启发。1931年,在第二届国际科学技术史大会上,前苏联物理学家赫森(Boris Hessen)运用马克思主义观点对牛顿的《自然哲学的数学原理》一书进行了讨论,他论文的题目是《牛顿<原理>的社会和经济根源》。赫森认为,牛顿的经典物理学体系并非牛顿个人天才的产物,而是当时社会经济条件的必然结果。默顿认为当“科学本身被广泛当作某种社会问题或引起社会问题的一个富源的时候”,系统地研究科学与社会的相互影响就刻不容缓了。正是基于上述观点,默顿把17世纪的英国作为考察对象和剖析案例,从社会学的角度,严谨而翔实地考察了宗教(特别是清教)、运输业、采矿业、军事技术等因素对科学发展的影响。他的博士论文开创了一种别开生面的科学史研究方法,正如库恩所指出的,默顿的方法应该被结合到科学史研究之中。

托马斯·库恩(Thomas Kuhn 1922-)40年代末期将研究兴趣转向科学史。1957年他的第一部著作是《哥白尼革命:西方思想中的行星天文学》。他通过对哥白尼“日心说”理论如何引发了科学革命,分析了科学革命应具备的要素,透视了哲学思想与科学革命之间的关系以及宗教、政治等因素对科学发展的影响。1962年他出版了《科学革命的结构》一书。在“导言”一开头,库恩就明确批评了“把历史仅仅看成是一堆轶事和年表”和把科学看成“是一堆现行课本中的事实、理论和方法的总汇”的传统观念。他指出,假如科学的发展仅仅被看成是一点一滴的进步,各种货色一件一件地或者一批一批地添加到那个不断加大的科学技术知识的货堆上,科学史势必沦为一门专门记载科学连续积累过程的学科。其实科学的发展并非只是单纯的积累,还有突发式的革命,积累与革命这两个概念通常是互补的。在科学永恒渐进增长的观念指导下,以往科学史研究“把个别的发明和发现孤立起来”,主要任务在于考据何人何时何地发现或发明了科学中的何种事实、定律和理论,然而这种科学观忽视了科学固有的内部联系部和外部作用,不符合科学的真实形象,因而它就难以解释科学发生和发展的实际过程。库恩大胆地怀疑以前科学史研究的缺陷,试图“勾画出一种大异其趣的科学观”,来表现科学发展的完整历史。他的科学观是“从科学研究的历史记载本身浮现出来的科学观”,暗示了一种新的科学形象,表明了编写历史的某些新含义,最终导致的将是科学史编写中的一场革命。我们认为,“科学革命”将动摇“常规科学”的地位,推翻盛极一时的科学理论,彻底改变科学的形象——即改变常规科学所遵循的规则。科学的这种突破性进展和新科学观的形成,势必迫使科学史研究重估原来的事实和重构原先的理论。1977年库恩的一本自选论文集《必要的张力:科学研究的传统和变革》问世。在该书“科学的历史”一篇中,库恩精辟地考察了“科学史的历史发展和现状”。如果我们要建立一门科学史学史的话,那么库恩的这篇论文,可称得上是这个新学科的奠基之作。他首先提出了“科学编史学”的概念,并认为它具有两种传统:一种是科学传统,一种是哲学传统,前者表现为历史上的科学史著作,大多由科学家(通常是第一流的科学家)来完成,“历史往往是他们从事教学的副产品。”后者表现为科学史“编史目的具有更为明确的哲学性”,培根、孔多塞和孔德正是试图将哲学的理性描述建立在对西方科学思想作历史考察的基础上。19世纪以后,“在惠威尔、马赫、杜恒等人的著作中,对哲学的关心就成了科学史中创造性活动的主要动机。”笔者认为,“科学编史学”与“科学史学史”是两个相近相关的概念,不过“科学编史学”侧重探讨科学史编篡的过程和方法,“科学史学史”则侧重研究科学史本身的历史发展。后者外延似乎更宽泛些。“科学编史学”除了上述科学传统和哲学传统以外,还应该有第三个传统,这就是历史的传统。库恩在文中虽然不止一次地描述了这种传统的影响(如库恩认为,作为科学史职业教育的先辈,大多是历史学家,他们研究科学史只是业余爱好),但并未明确宣布它就是科学编史学的一个传统。而笔者认为科学编史学的历史传统是应予以特殊重视的。这方面内容本文第一部分已作了回答,此处不再重复。库恩在文中也提到科学编史学的第三个“传统”(他称“第三个因素”),是“科学发展史的研究者把实证知识看作是整体,用科学通史代替专科史”,虽然这一说法不无道理,但从学科史发展到科学通史,更像是科学编史学的一个重要阶段,用一种“因素”或一种“传统”来概括稍嫌牵强。库恩所说的从单科史研究向科学通史研究的深化,本文第三部分已作了一些讨论。这里还需补充的是,科学通史的出现是科学史研究走向成熟和哲学、社会学以及历史学方法渗透到科学史研究中来的结果,科学通史可以从以往的学科史中吸取许多养料,但并不能完全替代学科史研究,因为科学通史研究的宽阔视野,同时可以增进或协助学科史研究。再者,科学通史的研究本身也存在困难。正如库恩指出的:“按照一部科学通史的要求,即使有超人的学识也难以把所有进步都编到一部连贯的历史叙述之中。”笔者以为“分久必合,合久必分”的辨证法,同样适用于科学编史学。在“科学的历史”这篇论文中,库恩提出了“内部史”、“外部史”概念以及内部史和外部史相结合的研究方法。此举与萨顿在科学通史领域史诗般的研究遗产具有几乎同样重大的意义。因为科学史从反思科学进而反思自身无疑是一个真正成熟的标志。在库恩看来,存在两种不同的科学史,一种是把科学实体作为知识来考察,称之为“内部方法”;另一种是把科学家的活动作为一个大文化范围中的社会集团来考察。这两种方法尽管存在“天然的自主性”,但它们是能够互相补充的,怎样把二者结合起来,是科学编史学所面临的最大挑战。库恩《哥白尼革命》一书,实际上是将科学内部史和科学外部史融汇贯通、综合体现的一个成功的科学史研究范例。库恩在分析日心说诞生的客观环境时,除了剖析科学内在发展的逻辑(托勒密地心说体系遇到越来越多的危机)之外,还着重列举了影响日心说问世的若干社会因素:改革日历的社会压力,中世纪时亚里士多德学派的影响等等。

上述四个部分,我们试图勾勒出科学史演进的大致轮廓,并分析哲学家、科学家、史学家以及后来的科学史学家们对科学史研究所作的种种努力和他们的有关思想成果。笔者只是提出了科学史学史的概念,也并没有回答它作为一门学科的性质、作用和趋向,它的这些内容还有待进一步的研究和探索。本文分为四个部分,意在说明科学史研究的四大阶段。

科学并非一个凝固、僵化的封闭体系,而是一个进化、更新的开放空间,它包含着思维训练、方法选择、工具创造和技术操作等各种物质的和智力的活动。既然如此,科学史的研究也要与科学的发展相适应,不断地改进和完善自己,这样就给科学史家的研究造成了极大的困难(历史与科学的双重素养以及多种语言工具的训练常常是一个科学史家所必需的)。尽管我们并不否定到目前为止科学史的研究在全世界取得了令人瞩目的成就,但正如库恩所称:“科学史作为一门独立的专门学科,至今仍然是正在从漫长的和多变的史前阶段中浮现出来的新领域”,科学史被忽略的现象依然存在。历史与科学史之间的鸿沟,历史学家与科学家之间的壁垒由来已久,后果严峻,它决定着科学史的发展规模和研究方向。科学既然作为人类文明和文化的一个重要组成部分,那么科学史当然是人类文明史和文化史的一个不可或缺的子集。既然历史学家们肩负着研究、整理、发掘人类文明史和文化史的重任,那么他们又怎么会情愿放弃对科学发展的历史作出评价、描述和探讨?科学史如果在历史学中失去自己应有的地位和价值,会使得我们对社会历史的考察变得苍白无力和支离破碎。随着科学在社会历史中的作用的增进和升华,科学史的研究和学习将会更加重要起来,它作为史学研究的一个重要领域,每一项进步和突破都将推动整个史学的繁荣和发展,这也是我们要对科学史的历史作一番理论反省的原因。

注释:

①50种著作的书名、作者、出版时间见附录。^