| 明清史 |

疾病的隐喻:清前期天主教传播中的医疗文化

张先清

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2008年11期

【原文出处】《中山大学学报:社科版》(广州)2008年4期第100~111页

【作者简介】张先清,厦门大学人类学与民族学系副教授。(厦门 361005)

【关 键 词】清代前期/天主教/疾病/宗教仪式/医疗文化

中图分类号:B976.1-K249 文献标识码:A 文章编号:1000-9639(2008)04-0100-12

当代美国著名的作家和评论家苏珊·桑塔格(Susan Sontag, 1933-2004)在所著《作为隐喻的疾病》(Illness as Metaphor)一文中曾精辟指出,围绕癌症等特定恶疾所滋生的一系列社会想像不仅为患者增添了巨大的痛苦,同时也是阻止患者选择正确疗法的一个主因①。确实,在相当长时期内,这些附加于疾病的隐喻影响着人们从病理角度正确看待疾病的产生。在人们看来,患病常隐含着鬼怪作祟及天谴等神秘化情由,由此也为宗教力量的介入提供了宽阔的空间。在中国历史上,佛教、道教及民间信仰都曾经活跃于民众的医疗活动中。而值得注意的是,伴随着清代前期天主教逐渐深入民间传播,其在民间医事中所扮演的角色也愈加重要。本文择取康熙年间发生在江西抚州天主教传教区的一个故事为切入点,探讨清代前期天主教的医疗传教活动,尤其注重考察传教士是如何充分利用疾病的隐喻,在民间社会中与佛教、道教及民间信仰展开激烈竞争,从而达到拓展天主教传播空间的目的。

一、抚州女子的故事

康熙四十一年(1702)夏,就在法国耶稣会士进入江西抚州开辟传教区不久,抚州附近的一个村子突然发生了一件令当地人惊奇不已的事情。村里一位年约十七八岁的青年女子突然患上了一种无人能晓的怪病。这位原本身体健壮、举止正常的女子,有时会变得极度疯狂,说出一些不着边际的事情,仿佛亲历者一样。在一次病情发作时,此女说一个在乡下的人就要来了,他向她说起天主教的事情。另一次她说有两位布道者在她指定的某一天会到来,用一种她说不清的水洒在她的身上及整个屋子。同时,她还手画十字,开始模仿将圣水洒向人群的动作。有一位曾经救治过她的人问她,为什么对这种水和十字架如此不安,她回答说:“这是因为我害怕它们就像害怕死亡一样。”更加不可思议的是,几个月后,这种怪病转移到这位女子的家庭成员中,几位家人都有了相同的症状②。

为了治疗这种怪病,女子的家人到处寻医访药。适逢龙虎山天师府张天师莅临抚州,该城的道士倍感荣光,就向全城公告天师来临的消息,抚州地方“所有病人和所有遭遇不幸事故的人都来看天师,以减轻他们的痛苦”。其中也包括那位抚州女子及其患病的家庭成员,他们希望能从张天师处获得“治疗折磨他们的疯病的良药”③。交了一些钱后,他们得到了一根像手臂一般长短、上面写着密密麻麻咒语的棍子。并被告知当疾病发作时,就要设坛迎神,用这根棍子来驱赶病魔,达到治病的目的。但是,实践证明这种驱魔术并无效果。这位抚州女子及其亲属曾经3次邀请道士们到家中来做道场,驱除病魔,但丝毫未能减轻她的病痛。其母不忍心看到女儿受病患折磨,就把她接回娘家,希望换个地方,也许可恶的疾病就会离她而去。但是,抚州女子刚回到母亲家,就将病传染给了家中的另外4位青年男子④。

一位名叫邓若翰的天主教徒朋友前来探视病情。他指出这种病显然是魔鬼在作怪,要摆脱怪病的纠缠,惟一的办法是皈依天主教,求助天主。听到这番话后,病家就派人去请在当地传教的法国耶稣会士沙守信(Emeric Langlois de Chavagnac)前来为他们解除病痛。沙守信提出一个前提条件,他们必须放弃原来信奉的“邪教”以及其他“迷信”行为,否则他不会答应其请求。这个患病家庭同意了,为了表示诚意,他们还将天师所给的那根写满咒语的棍子、经书以及家里所有的神像都带到沙守信那里,恳求这位法国神父不要置他们的痛苦于不顾,抛弃这个可怜的家庭。在此情况下,沙守信就派遣了几位天主教徒,带着十字架、耶稣像、念珠和圣水到女子家中,很快全家就安静下来,疯病消失了⑤。由于一位当地的僧人在目睹了这个神奇现象后,断言天主教能治愈疾病纯属偶然。为了反驳他,也为了验证这个奇迹,天主教徒们离开了,随之上述家庭成员的疯病再次发作,而且有过之而无不及。他们只好请求天主教徒们再次返回,教徒们或把念珠挂在一些人的脖子上,或将圣水洒到另一些人身上,于是,疯病再次被压服下去。最后,天主教徒们把带有耶稣受难像的十字架放在屋中最显眼的地方,在两边放上圣水缸和圣枝,如此一来,病魔就完全被驱除了。女子一家终于恢复了健康。看到天主教如此神奇地解除了他们的病痛,该女子的家庭成员纷纷请求接受洗礼。沙守信要求他们先学习天主教义和基本的祷词,然后才可接受洗礼。于是,他们以饱满的热情学习天主教要理及礼仪,最终在当年七月间,几乎整个家庭的三十多位成员都接受了洗礼,皈依了天主教⑥。该家庭还专门为此在家中树碑铭文,以纪念此次本家庭因为皈依天主教而战胜病魔、神奇得救的事迹⑦。

上文中提到的这个故事,虽然从形式上看仅是清前期流传于中国传教会内部众多灵异故事中普普通通的一段插曲,但对于此时期在华法国耶稣会士来说却具有特别的意义。1687年,在一心想要扩大法国在远东影响的国王路易十四的派遣下,洪若翰(Jean de Fontaney)、白晋(Joachim Bouvet)、张诚(Jean-Fran ois Gerbillon)等5位法国耶稣会士来华,揭开了法国耶稣会士入华传教的序幕。此后,1698年、1701年法国又相继派遣了两批本国耶稣会士抵华传教⑧。这些法国耶稣会士来华打破了此前耶稣会葡萄牙利益集团一手独控中国传教区的局面。为了与葡系耶稣会士相抗衡,法国耶稣会士积极在华开辟传教区。此前天主教活动较为薄弱的江西地区即是他们选中的一处传教地点。利圣学(Jean Charles de Broissia)、傅圣泽(Jean-Fran

ois Gerbillon)等5位法国耶稣会士来华,揭开了法国耶稣会士入华传教的序幕。此后,1698年、1701年法国又相继派遣了两批本国耶稣会士抵华传教⑧。这些法国耶稣会士来华打破了此前耶稣会葡萄牙利益集团一手独控中国传教区的局面。为了与葡系耶稣会士相抗衡,法国耶稣会士积极在华开辟传教区。此前天主教活动较为薄弱的江西地区即是他们选中的一处传教地点。利圣学(Jean Charles de Broissia)、傅圣泽(Jean-Fran ois Foucquet)、沙守信等人都被派往该省,先后在抚州、饶州、九江买屋建堂,拓展教务⑨。由于正处传教会开拓初期,艰难倍显,“在中国要在没有一点基础的地方播下信仰的种子决不是件轻而易举的事,因为没有人愿意成为信教的第一人”⑩。在筚路蓝缕辛勤开教之时,像前述抚州女子这类奇异事迹,在见证信仰,激励教士和教会,促进民众皈依方面无疑有着突出的功效。因此,对于这样的灵异故事,法国耶稣会士们自然十分重视。沙守信很快就将这个故事报告给了法国传教团负责人傅圣泽。尽管傅圣泽本人在灵迹问题上一直保持着谨慎的态度,但他还是如实记录了沙守信讲述的抚州女子故事,并转述在他1702年11月26日致本国贵族院议员de la Force公爵的信中(11)。此后,沙守信又将这个故事作为重要信仰见证,写入他1703年2月10日从抚州发给担任本会驻巴黎司库郭弼恩(Charles Le Gobien)的信内(12)。如此一来,抚州女子的故事也得以流传到18世纪的欧洲。

ois Foucquet)、沙守信等人都被派往该省,先后在抚州、饶州、九江买屋建堂,拓展教务⑨。由于正处传教会开拓初期,艰难倍显,“在中国要在没有一点基础的地方播下信仰的种子决不是件轻而易举的事,因为没有人愿意成为信教的第一人”⑩。在筚路蓝缕辛勤开教之时,像前述抚州女子这类奇异事迹,在见证信仰,激励教士和教会,促进民众皈依方面无疑有着突出的功效。因此,对于这样的灵异故事,法国耶稣会士们自然十分重视。沙守信很快就将这个故事报告给了法国传教团负责人傅圣泽。尽管傅圣泽本人在灵迹问题上一直保持着谨慎的态度,但他还是如实记录了沙守信讲述的抚州女子故事,并转述在他1702年11月26日致本国贵族院议员de la Force公爵的信中(11)。此后,沙守信又将这个故事作为重要信仰见证,写入他1703年2月10日从抚州发给担任本会驻巴黎司库郭弼恩(Charles Le Gobien)的信内(12)。如此一来,抚州女子的故事也得以流传到18世纪的欧洲。

也正是通过傅圣泽和沙守信的记述,我们今天还能知晓这个发生在3个世纪前的故事。透过故事中蕴含的丰富信息,我们不仅了解到清代前期天主教在江西地区民间社会传播的一些状况,而更重要的是,促使我们去探索清代前期天主教的医疗传教活动以及围绕疾病产生的社会想像与清代前期民众皈依天主教信仰之间的复杂关系等一系列问题。众所周知,以往学术界一般认为教会的医疗传教活动在晚清时期最为突出(13),而对于明末清前期天主教医疗传教问题尚没有给予充分的重视。现有相关研究主要注重考察中西学视野下传教士与中西医知识的传播,而少见探讨医疗活动在具体传教过程中的作用及其所引发的社会反响(14)。上引抚州女子故事,无疑为我们打开了一个深入考察清代前期天主教传播中的医疗文化的另类视角。

二、医疗传教

由抚州女子故事可知,医疗活动已经成为清前期天主教会一种有效的传教手段。而这实际上是西欧天主教医疗传教传统在东方的延续。早在中世纪时期,天主教会已经是掌握欧洲社会医疗资源的一支主要力量。天主教会把医学视为宗教慈善事业的一个不可或缺部分,十分重视通过开设医院及其他救治机构等方式以服务社会并传播信仰,由此形成了医疗传教的传统(15)。16世纪以降,随着西欧殖民国家海外扩张而渐趋东来的天主教各修会,在进入亚洲传教过程中也沿袭了这种做法。如耶稣会、方济各会、多明我会在东南亚地区活动时,就开办了不少医院,在当地土著和侨居华人中行医传教(16)。在进入中国内地后,当时传教士也注意到医疗在向中国人传教中可以起到的重要作用。例如,一位方济各会士曾经指出,扮演内外科医生是传教士得以接近中国人的最好办法,因为这一类人常常出入文武官员家室。为此方济各会士利安当(Antonio Caballero de Santa María)还多次呼吁本会派遣一位医疗传教士入华(17)。尽管医疗传教一度是入华天主教各修会秉持的一项策略,但从现有史料看,在早期阶段,各修会之间在具体的做法上可能有所区别。或许是认识到医者身份尴尬,在一段时间里,利玛窦等早期入华耶稣会士似乎更倾向于以西儒身份著文刊书介绍西洋医学,而少有直接行医(18)。耶稣会通过传播医学知识,引起一部分儒学士人的兴趣,进而使一些儒生皈依了天主教,但这种影响却只局限在少数知识界层面(19)。明末清初采用医疗手段向民间传教,表现突出的是注重直接向下层社会人群传教的方济各会与多明我会。早在1633年,多明我会士黎玉范(Juan Bautista de Morales)在闽东福安县就试图通过救治当地麻风病人而宣教(20)。此后多明我会在闽东传教区相继建有数个麻风病院,收容当地麻风病患者,在医治其病症的同时也为他们施洗。同样,1637年方济各会士马若翰(Juan de San Marcos)等人也在福建一边救治病人,一边传教。到了1678年,方济各会更在广州城外杨仁里地方专门设立了药房,该会传教士艾脑爵(Blasius García)还通过为粤省官员看病而扩大影响(21)。

由于行医可以最大范围地接近各种阶层的人群,从而极大地拓展传教面,清初耶稣会也逐渐改变了明末利玛窦时期重译述轻实践的做法。特别是随着康熙年间法国耶稣会士来华,医疗活动在耶稣会传教过程中扮演的角色愈来愈受到重视。从1669年起,康熙对包括西洋医药在内的各科西学知识日感兴趣。在此情况下,1678年南怀仁(Ferdinand Verbiest)写信给欧洲耶稣会,希望能够增派熟练掌握包括医学等各科知识的本会会士来华充实传教力量。其时正值法王路易十四试图扩大在远东的影响,得知此事后,他立即决定派遣一队法国耶稣会士入华。1688年2月,洪若翰等5位法国耶稣会士由欧洲抵京,受到康熙皇帝的接见(22)。此后,相继有数批法国耶稣会士入华。在这些来华法国耶稣会士中,许多人都具备一定的医学知识,像罗德先(Bernard Rhodes)本身就是医生(23)。他们充分利用康熙对西方医学的兴趣,以各种方式在京廷内外进行医学传教活动。如1693年,康熙突患发烧病危,就在御医束手之际,张诚和白晋适时配置药粉使他脱险,洪若翰、刘应(Claude de Visdelou)随后献上金鸡纳霜,使康熙退烧,彻底恢复了健康(24)。慷熙晚年数次患病,罗德先等法国耶稣会传教士也及时献药医治康熙的疾病(25)。传教士多次医治康熙的疾病,获得康熙帝的赞誉及赏识,甚至赐地建堂(26)。除罗德先外,康熙年间活跃于宫中的法国传教士医生还有樊继训(Pierre Frapperie)、安泰(Etienne Rousset)、罗怀忠(Jean-Joseph da Costa)等人。此外,意大利籍的鲍仲义(Joseph Baudino)、何多敏(Jean D. Paramino)也是当时比较知名的耶稣会士医生。这些传教士医生经常为皇亲大臣提供各种医疗服务,并担任康熙出巡时的随行医生(27)。除了为皇室治病外,这些传教士医生也为民间提供医疗服务。如耶稣会士安泰在充任宫廷医师时,曾多次以医术救治北京城的病人,“被治者病辍愈,受其惠者咸称之为慈善大夫。教内外人皆重其医术,每日午前午后求治者盈门。泰一一为之裹疡施药”(28)。耶稣会士罗怀忠曾在京城中开办诊所,医治穷人:“日日对来诊者赠药裹疡。常被延至王公贵人邸治疾,然彼尤愿为寒苦人治疾。贫病之人来就诊者,则赠以善言、财物、药剂;不能来诊者则自赴病者家,有时为之诊治终日”(29)。“肄习执行外科医术”的耶稣会士马德昭(Antoine Gomes)也曾“在京以其术救济贫苦无告之人”(30)。

很显然,耶稣会士们热衷于为清廷提供医疗服务,其目的就是希望能从宫廷中打开宗教突破口,从而推动天主教在中国社会的广泛传播。传教士在宫廷中的医疗活动,虽然没有达到使康熙皇帝皈依这个长远目的,但作用也不可低估。康熙帝饮用了罗德先进献的葡萄酒后,恢复了健康,颁诏表扬了西洋传教士的功劳。这不仅点燃了天主教会皈依清帝的信心,而且也收到了客观的传教效果:“这位君主所说的应当相信和信赖我们的话已经促使他多名臣子皈依了基督教。”(31)正如进入钦天监服务一样,耶稣会士也试图通过在宫廷中行医从而间接地为传教士在各地传教创造有利的条件。曾担任法国耶稣会传教区负责人的殷弘绪(Fran ois-Xavier d'Entrecolles)在致本会印度与中国传教区巡阅使的报告中,谈到罗德先的医疗活动对于传教工作的重要性时就深刻地点明这一点:“我顺便想告诉您,鉴于他已上了年纪,我们极盼从欧洲给我们派一个人来,以便当我们有朝一日失去他时可予以替代。他的服务定能极大推动宗教进展。”(32)

ois-Xavier d'Entrecolles)在致本会印度与中国传教区巡阅使的报告中,谈到罗德先的医疗活动对于传教工作的重要性时就深刻地点明这一点:“我顺便想告诉您,鉴于他已上了年纪,我们极盼从欧洲给我们派一个人来,以便当我们有朝一日失去他时可予以替代。他的服务定能极大推动宗教进展。”(32)

而在宫廷之外,医治疾病更是成为直接皈依信仰的一个重要渠道与手段。正如耶稣会士张诚所说:“人们从欧洲寄来的药品,我们用来为这些可怜的偶像崇拜者缓解病痛,但它们对医治其灵魂所起的作用更大。我们每天都感到上帝在为我们的治疗工作降福,尤其在北京,这里成群结队的人向我们讨药。”(33)前述服务宫廷中的法国传教士医生安泰、罗怀忠等在北京城为各个阶层的人治病时,就借此吸引人们入教(34)。至于其他省份,一些传教士也注意利用医疗作为传播天主教的手段。例如,康熙年间法国耶稣会士殷弘绪在江西景德镇传教时,就以施药给患者的方式来吸引民众入教,以致他为自己在来华前没有学习更多医学知识而后悔(35)。由于有医生职业为掩护,殷弘绪还能以探视病人、分发药物的名义接近女性教徒,为她们办理各项圣事(36)。传教士提供医疗服务的人群范围相当广泛,即使是染上麻风病等恶疾而被社会抛弃的贫苦病人也是他们希望加以感化的对象,一些传教士还因此付出生命。典型的例子如康熙末年耶稣会士储斐理(Philippe Cazier)在广州地方传教时,曾冒险进入当地麻风病院,抚慰病者,不幸受感染而死(37)。

除了要求欧洲母会派遣懂医术的传教士入华外,值得一提的是,清代前期天主教会还注意吸收中国医生受洗入教,或是鼓励教友从事医生职业。早在康熙初年广州会议期间,在华传教士就已提出要重视中国医生的作用(38)。应该说这是很明智的举措。我们知道,懂医术的西方传教士人数毕竟有限,在禁教时期,他们又很容易引人注目,从而成为各地官府拘捕、驱逐的对象。相比之下,中国医生教徒则可以穿街走巷,深入到基层民众中间,为深受疾病困扰的患者施医赠药。患者通常感激他们的照顾,很容易听信他们的劝告而入教。在传教士看来,懂些医术的教徒,还可以在为那些病危的儿童受洗上发挥独到的作用(39)。尤其是当时中国行医并没有严格的限制,任何男子,“只要愿意,无论医学知识多寡,都可行医”(40),医生职业的这种自由化也为教徒行医提供了便利的条件。从留存下来的中西文献史料可见,在清代前期存在一个非常活跃的以行医为职业的天主教徒群体。例如,在清前期江南地区,除了有王宏翰、徐启元(41)这样的名医教徒外,还有不少名不见经传的奉教医生。如当耶稣会士柏应理(Philippe Couplet)1659年在江南传教时,曾经染上疾病,好在经过两位当地奉教医生医治,得以恢复健康(42)。1741年死于北京的刘保禄也是一位基督徒医生,他“利用了职业中积累的声望,完成了大批归化”(43)。嘉庆年间宗室果简郡王永瑹媵妾爱玉传习天主教案件中,牵扯出的一位关键人物童贞女郭氏,也是一位“女医”,她充分利用行医为职业,进出官宦人家,“传习西洋教”(44)。一些华籍传教士也以行医为掩护,开展传教。如乾隆年间医生顾士效,“自祖父俱学习天主教”,他在“乾隆三十年间往澳门卖药,与佛兰西国人罗满往来认识,罗满因其虔心奉教,能将经文向他人讲解,令同教人称该犯为神甫。……三十六年罗满转回西洋,该犯因无人给银,即从澳门回至广利墟开张药铺生理”(45)。乾隆年间在江西地区传教的华籍耶稣会士陈多禄也是一名在京行医多年的医生,他在北京受洗入教并进入当地修道院学习。从澳门晋铎后,他被委派到江西地区传教:“始终保留着医生资格,并借助它进入那些并不认识他的人当中,因为若无这一医生的身份,这些人就不会让他进入他们家中。而这一身份则给了他一个机会,使他能在医治这些人身体的同时,也能为他们灵魂的健康效劳。”(46)乾嘉年间活跃在四川一带的华籍传教士朱荣也是“行医度日”(47)。

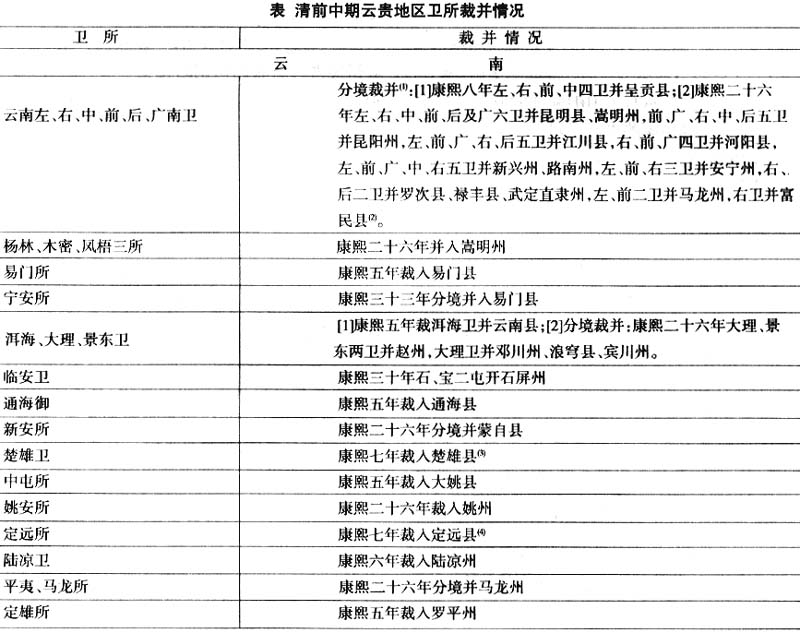

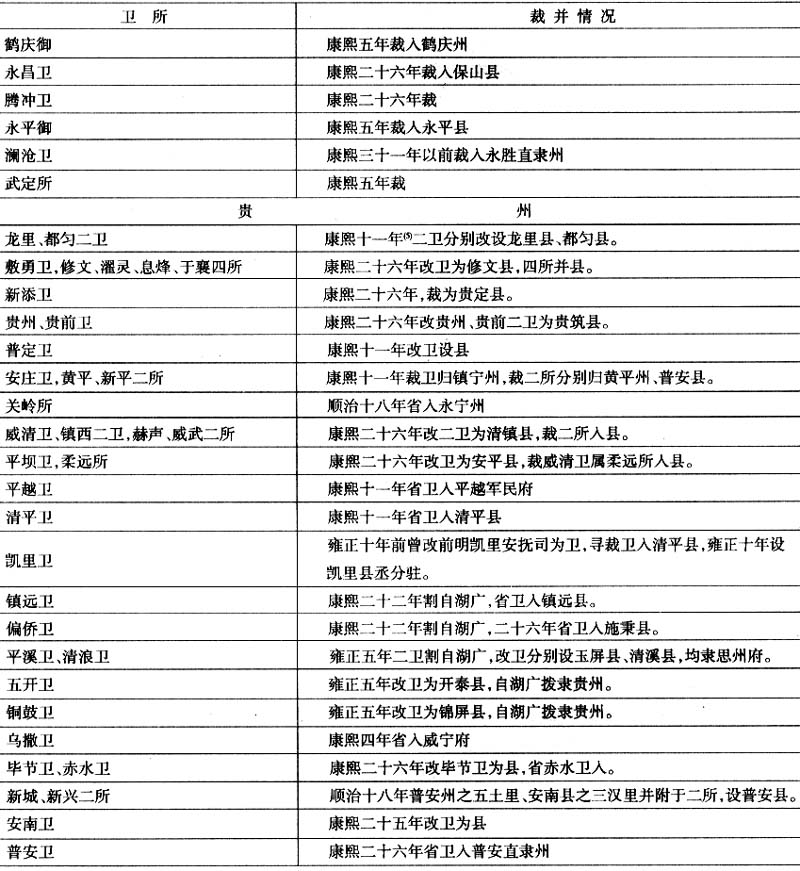

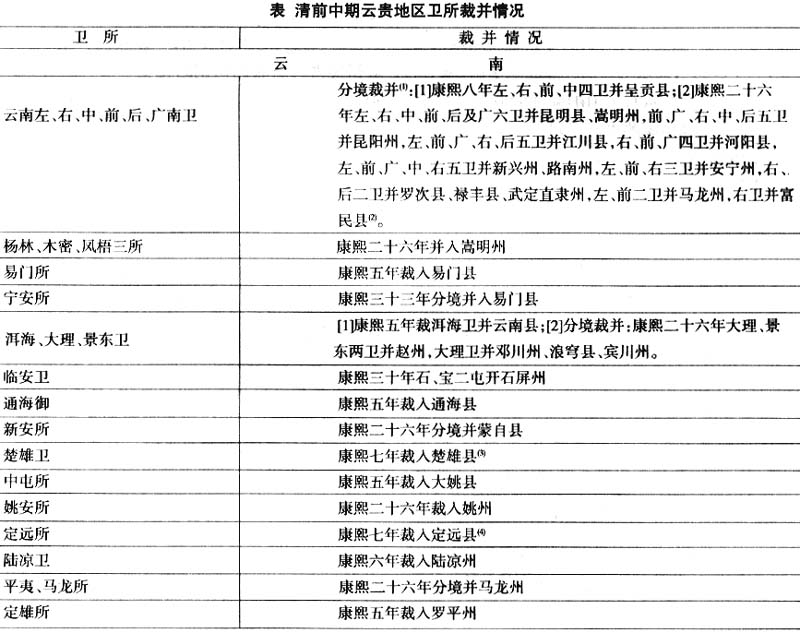

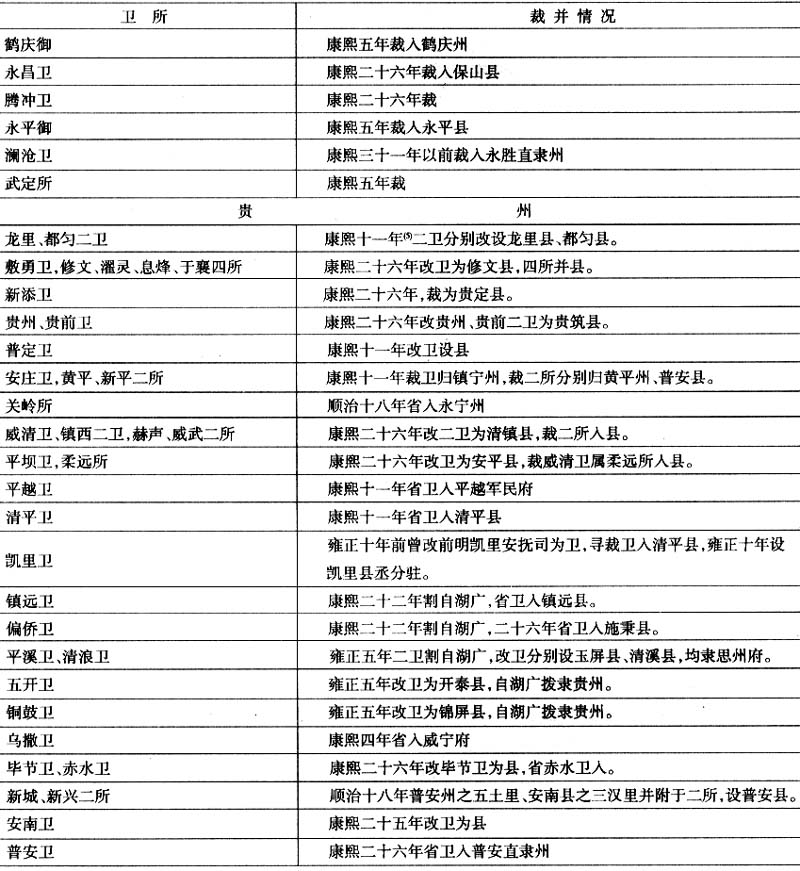

天主教会在民间开展医疗传教取得一定效果。从中西文献中可见清代前期民间社会因为疾病而皈依天主教的情况较为普遍,以1700-1781年在华耶稣会士所写的书信为例,经过初步整理,我们发现内中至少记载了十余起因病入教的案例(见表1)。典型者如1705年张诚在一封书信中提到的一对婆媳因患病而皈依天主教的例子。这两位妇女长期被急性大出血、肺结核等险疾所折磨,因为相信皈依天主教可以治病,双双都受洗入教(48)。无独有偶,在清代官府禁教时被抓获的天主教徒的供单中,普遍记录有教徒所供出的信教原因。在整理这些中文供单内容时,我们也发现了一些病者因病入教的例子(见表1)。典型者如山西潞城县天主教徒鹿葛斯默(即鹿登山),“伊于乾隆四十七年四月内因妻姚氏患病不愈,适有西洋人安多呢潜赴潞城县,伊即请令医痊,遂入其教,供像念经,行善求福”(49)。江西金溪县民姜祖信也是“因毋亲患病,求神问卜。有贵溪县人纪焕章说天主教最是灵应,能保佑病人。小的就听信奉教持斋”(50)江西南昌县人马士俊“向在赣州帮粮船为舵工。乾隆三十一年七月内船至山东地方,马士俊患病,适有搭船之陕西娄姓习天主教教名保禄,将马士俊之病治痊,劝令习教,念经消灾却病,马士俊即拜娄保禄为师,给与经一帙,像一纸,遂取教名西满”(51)。尤其值得注意的是,较大规模传染病的爆发,往往成为引发清代前期一些地区民众集体皈依天主教的原因。1707年,江西景德镇爆发了一场瘟疫,当地教会积极参与救治工作,不少人因而受洗入教(52)。1838年,陕西长安县塘坊村瘟疫流行。村民王添荣“因家中老幼患病,忆及当年所诵天主教经能消灾却病,遂于旧帐簿内寻出经本,做就十字木架一个,令王浩早晚随同礼拜念经吃斋,其家瘟疫即愈。唐政等各家闻知,先后寻向王添荣求其传授,冀免瘟疫。王添荣即照经本语句,口授与唐政等念熟,未给十字木架。唐政等各自在家茹素诵经,望空礼拜”(53)。

由上可见,医疗活动在推动天主教传播方面获得积极效果。天主教传教士不仅通过在上层社会中行医赢得清统治者的好感,为天主教在华活动创造有利外部环境,而且在民间也通过医疗活动扩大了信仰传播网络,成为促使民众皈依天主教的一条重要途径。

三、疾病与社会想像

仔细阅读抚州女子故事,还可以促使我们进一步去探索前述清代前期天主教医疗传教活动的复杂性,尤其是天主教与疾病的社会想像建构之间的关系问题。从故事内容可知,折磨女子一家的是一种极具传染性的令人恐惧的“疯病”。在民众看来,这些无法从正常病理上解释的恶疾,其根源往往是邪魔缠身,由此围绕着疾病滋生了形形色色的社会想像。可以说,在清前期天主教医疗故事中,随处可见这些附加在疾病上的种种认知观念。在翻阅了1700-1782年在华法国耶稣会士所写书信以及清前期官府禁教档案后,我们收集到19起反映清代前期民众因病入教的案例,列表如下:

从表1中所列我们可以归纳出清前期天主教医疗故事所体现出来的一些特点。其一,病者身份主要集中在妇女、儿童等社会上的弱势人群。这反映了在医疗卫生不发达的当时社会,妇女、儿童是最容易染上疾病的群体。这些人也是因病入教的主体。其二,案例中提到确切病因的并不多见。在表1中所列的19起例子中,只有4起列出较明确的病因,包括便血、急性大出血、肺痨、天花。而其他15起主要是起因不明的疾病。值得注意的是,天主教医疗故事在描绘这些疑难杂症时,往往要将其与鬼怪联系起来,认为鬼祟是致病的缘由。如前述抚州女子故事中就明确指明是鬼怪纠缠女子一家,该女子对于十字架和圣水的过分惊恐显然表示她正处于魔鬼附身的状态。在华法国耶稣会士书简集中不时可见的魔鬼扰人故事也可以视为这方面的例子,如1703年耶稣会士卫方济(Fran ois No

ois No l)在致耶稣会总会长的一份关于中国传教会现状的报告中写道:

l)在致耶稣会总会长的一份关于中国传教会现状的报告中写道:

有位青年女子,她是家中唯一不信基督教的人,去看望她的亲戚时突然得了重病。惊慌失措的家人就叫人去找一位名叫‘保罗’的传教员,这位传教员生活朴素,非常热心于拯救灵魂和皈依非基督教徒。一听到‘保罗’的名字,这位神志不清的病人就喊道:“你们要赶快去找保罗,但你们放心他不会急着来的,要过很长时间他才会来。”事实上,这位传教士十分繁忙,很难随叫随到。人们说不准他哪一天什么时辰到,当人们毫不在意的时候,病人突然显得烦躁不安,用尽力气连叫了两遍:“你们快去,你们快去,他来了。”人们走出屋子,跑向传教员要经过的那条河,惊奇地发现他果然到了。更令人颔首称奇的是,当这位传教员进入屋子以后,患病的女子就完全康复了。保罗问她对这样迅速而神奇的康复有什么感觉时,她回答道,开始觉得有些目光凶悍恐怖的人抓住了她,将她用铁链紧紧地绑起来,使她动弹不得,但当保罗出现时,这些人就逃之夭夭,于是她获得了自由。她接着说,她希望成为基督教徒,她一再恳求人们最好马上给她施洗。传教员对她进行了教育,和她丈夫一起为她施行了洗礼。(56)

此外,一部分清前期天主教民间文献中也常包含这方面的描述,下引故事即出自康熙年间天主教文人所撰《湖广圣迹》一稿:

(湖北安陆县)菜基铺村有一教中圣名玛窦,其子圣名斐理伯,媳妇圣名玛利亚,阖家忽然俱有发热之病。其媳病重,一日失神如死。其夫斐理伯见妻忽死,心中惊骇,恐获罪未解,时虽病在榻,多行苦功,念经代祈天主赦免其妻之罪,救其灵魂也。后约半个时候,玛利亚蒙主赐其复苏,即时无恙,但见其夫大声发叹。其夫与教友便问其故,玛利亚答曰:我死后,我之神魂被两恶魔以链锁我,拖到一所深坑之边。闻圣母背后喝曰,恶魔,你辈拖此妇何去?此妇我人。恶魔闻之,惊畏抛我下坑。圣母躬亲援我起来,命我回家。而玛利亚果蒙圣母洪恩如此。(57)

从以上案例可以看出,清前期在华天主教传教区内部围绕着疾病的发生形成了一系列社会想像,其突出主题是鬼怪祟病,这可以看作是清前期天主教医疗故事的又一个特点。由此引出一个饶有兴趣的问题,清前期天主教医疗故事中所呈现的这些社会想像是如何建构出来的?

我们知道,将疾病与鬼怪作祟联系在一起,并不是天主教医疗故事独有的现象,相反,这种观念早已有之。在传统中国社会里,对于一些难以发现病因的疾病,在“鬼怪致病论”(58)观念影响下,民众往往很容易将其归因于邪魔作祟,由此滋生出许多在今人看来十分荒诞的说法。在明清时期林林总总的笔记小说中,就有许多描写鬼祟疾病的故事。像清代吴兴人陆长春所撰《香饮楼宾谈》中记载的顾氏子为鬼所凭病狂就是典型的案例(59)。毫无疑问,无论是天主教徒群体还是非天主教徒群体中,鬼怪祟病都曾经是一个流行的主题。比较二者内容,我们发现其中颇有相似之处。天堂、地狱、病危、妖魔鬼怪、起死回生等,都显著存在于天主教医疗故事与明清笔记小说所描绘的世俗民间社会中。二者之间应当存在某种联系。然而,由于缺乏直接证据,我们却不能遽然断定天主教医疗故事中的上述社会想像的形成就是直接受到了明清时期流行的鬼怪致病故事的影响,尤其是当我们考虑到天主教自中世纪以来已经有丰富的驱魔救赎文化这一事实时,对如何看待清前期天主教医疗故事中的社会想像建构问题,更应当保持谨慎的态度。但有一点应当是可以肯定的,那就是,清前期天主教医疗故事中的上述鬼怪祟病社会想像,是传教士、地方文化与地方社会多方互动的一个结果。一方面,尽管天主教会重视医疗在接近中国民众中的作用,但在近代西方医学取得飞跃性进步之前,其时懂医术的传教士在治疗疾病上与中医相比并没有很大的胜算(60)。当他们对病人病情作出错误判断时,也会遭遇危险,特别是有权势的患者家庭常常施以报复性的惩罚,乃至引发反教行动。康熙末年传教士马国贤(Matteo Ripa)在华传教时,就记录了这方面的例子(61)。在此背景下,对于一些无法摸清确切病因的疾病,传教士与教徒渲染其为鬼怪作祟,既在一定程度上可以掩盖医术的缺陷,同时更重要的是为传播宗教铺垫道路。传教士希望扮演的并不仅是能医治身体疾病的医生,而是可以引领民众认识、皈依天主教的传道者。而通过建构鬼怪祟病这类社会想像,传教士就可以把原本属于治病救人的医疗活动成功地转化为宗教宣传活动,突出信教能够驱逐病魔,使患者得救的宗教性主题,为宗教介入医疗活动创造了必要的空间。可以说,鬼怪祟病这种社会想像无疑可以帮助传教士比较有效地劝导民众皈依,并在困境中起到警示教徒坚定信仰的作用。前引湖北安陆县菜基铺村女子玛利亚故事,就是这方面的典型例子。她原本是个信仰冷淡的教徒,“平日事主懈怠”,患病间“蒙圣母恩佑,得脱魔网”后,“定志改迁,去其冷淡,加以热心,勤事上主,与旧日大相悬绝矣”(62)。另一方面,各地原本普遍存在的“鬼怪致病”传统观念,也为这类社会想像在民间的衍化、流传准备了基础。病由魔生,天主教圣事可驱魔治病,这类说教对于基层民众来说并不唐突,他们早就从佛教、道教亦或民间信仰团体的劝善书看到类似的说法,只不过内中扮演救赎角色的宗教不同而已。而清前期天主教在民间社会传播时所面临着的与佛教、道教及民间信仰的激烈竞争,也在一定程度上刺激了天主教会关于鬼怪祟病社会想像的建构。

四、仪式对话

清前期天主教医疗故事中有一个明显的现象,故事中描绘的入教前的患者病危时常常是先求助于佛教、道教或当地其他民间信仰神灵。例如,表1所列19起因病入教案例中,有7起明确记载了患者曾经祈求“和尚”、“道士”,求神向卜,希望能够以此治愈疾病。但他们痊愈的愿望最终只有在转向求助天主教才得到满足。本文开首所引的抚州女子故事也极其形象地反映了这一点。很显然,上述故事隐含的一个寓意实际揭示了天主教入华后在民间社会中与其他宗教或民间信仰产生激烈竞争的事实。

从抚州女子故事内容不难看出,天主教传入江西抚州地区后,很快就与在当地民众信仰世界占主体地位的传统宗教信仰尤其是道教发生了冲突。唐宋以来,道教中的正一派就已在江西省占据了重要地位,对民众宗教信仰产生了广泛的影响(63)。抚州地区也不例外。正一派著名的龙虎山天师府所在的贵溪县与抚州相近(64),道教首领张天师会定期巡视这里(65)。作为道教的一个传统势力范围,当法国耶稣会士在清前期进入抚州地区努力开教时,道教与天主教之间的争夺就不可避免,二者之间的冲突不时发生。例如当张天师带领大批随从抵达抚州的时候,该城的道士就向全城宣扬“基督教的传教士们不敢露面了,他们已经跑了”(66)。实际上耶稣会士傅圣泽和沙守信当时都没有离开抚州城。正一派在道教中素以精于符箓咒术、驱邪禳鬼治病救人著称,从唐以降已经发展出一整套成熟的斋醮仪式(67)。宋代洪迈《夷坚志》中就已记载有龙虎山正一道第三十代天师张继先在宣和二年奉召赴蔡京府中焚香作法、驱妖逐怪的著名故事(68)。在天主教传入以前,该道派无疑在抚州当地民间医事中占据着垄断性的地位。而随着天主教传入,传教士宣扬民众受洗入教、诵经礼拜也可以疗病驱魔,二者之间自然矛盾加剧。通过考察抚州女子故事所记载的二者之间驱魔治病仪式结构(ritual structure),我们可以进一步分析清前期天主教与道教之间在医疗活动上的仪式对话。

在耶稣会士傅圣泽与沙守信1702、1703年所写的书信中曾经简略地提到了龙虎山天师府正一派道士驱鬼治病的仪式。例如,傅圣泽提到病者一家付钱后从张天师那里得到了一根写着咒语的棍子,“当他们受疾病折磨时,他们就使用棍子,同时要举行某种仪式。……这位青年女子曾三次向这些招摇撞骗者求助,他们上她家来了三次,每次都举行献祭的仪式,杀了一只鸡、一只狗和一头猪,过后他们就把这些牲口的肉饱餐了”(69)。沙守信的书信中则描绘了正一派驱邪物品的形状。向他求助的女子家人从家中带来了一个口袋,袋里除了装着五尊菩萨外,还有“一根长约一法尺、厚一法寸的方棍子,棍子上密密麻麻刻着些中国字,还有另一块高五法寸、宽二法寸的木块,也到处布满了中国字,只有一面刻着个魔鬼一样的形象,一把剑穿透而出,剑端又刺进一块四四方方的木头里面,这块方木头上又覆盖着那些神秘的文字”。此外,还有一本书,“大约有十八张纸,上面写的是张天师的命令,以此禁止魔鬼再向他提到的人捣乱,否则将遭受重罚。这些判决由张天师盖印,并由他和另两位僧人签字”(70)。很显然,傅圣泽与沙守信等人这里记载的都是正一派道士驱鬼治病的斋醮科仪简单过程及其用具。所谓写满字的“棍子”和“木块”,应当是正一派刻写有法箓和符图的桃木箓牒,该派道士常常在民间广为散发这类箓牒,宣扬佩带它们可以驱邪治病,冀以在民众中广开法门,扩大本教派的影响(71)。

同样,傅圣泽与沙守信上述书信中也提到了天主教驱魔治病的仪式。首先,传教士要求患者家人交出家中所有的“迷信”物品,并将它们全部烧毁。在患者家人表示愿意接受天主教教义后,传教士先派遣几位天主教徒携带着十字架、圣水、念珠以及其他天主教物品到患者家中,要求全家人跪下,“接着他们其中一人手持十字架,另一人捧着圣水,第三个人开始讲解使徒信经。讲解以后,讲解人间那些病人,是不是相信这些基督教的经文,是不是信任全能的上帝,是不是相信钉在十字架上的耶稣基督的功绩,是不是已做好准备抛弃一切上帝不喜欢的东西,是不是愿意服从他的旨意,照他的教义去做,至死不渝。病人们都点头称是,于是他给他们每个人都画了十字,使他们瞻仰了耶稣受难十字架,接着就和其他基督教徒一起开始祈祷”(72)。在完成这一套仪式后,当天疯病就止住了。为了验证天主教的功效,病人疯病再次发作时,“只要向他们洒点圣水,脖子上挂串念珠,向他们画个十字,口中念叨着耶稣基督的名字,他们即刻安静下来”(73)。在目睹这些奇迹后,病人家庭彻底信服,皈依受洗。第二天,一位天主教徒将一个十字架“恰如其分地放在屋子最显眼的地方,他在所有的房间洒了圣水”。至此这一套仪式才算完成。其结果是“从此全家人断了病根,身体非常健康”(74)。

在上述天主教医疗故事中,原来在民众疾病治疗活动中曾经扮演了重要角色的佛教、道教与民间信仰祈禳仪式一般都会被描述成毫无成效的骗术,而只有信仰天主教,采用天主教的仪式才能彻底治愈那些鬼怪祟病。这其中隐含的意义是显而易见的,天主教要向民众展示的是,在驱逐疫鬼、治病救人方面天主教的功效胜过道教与其他宗教及民间信仰。民众只有摒弃原来的宗教崇拜,转而皈信天主教,依靠天主教的力量,才能得救。作为仪式中的第一个前提,传教士要求患者家庭交出家中所有原来膜拜的偶像加以烧毁,内中就隐含着这样的意义。假若患者家庭不彻底抛弃原来的宗教崇拜,就不可能治愈疾病,正如耶稣会士张诚1705年书信中所记载的下述例子:

同样的圣宠不久也传到了邻近地区。一个崇拜偶像的年轻女子在出嫁前夕突然得了病,郎中们想尽办法仍无回天之力。有人说这是魔鬼附身。一位新近受洗的邻居和一名先前的基督徒一起来到这个痛苦的家庭安慰他们。他们确信基督徒的身份能对魔鬼产生影响,因此首先背诵了几段祈祷文;当他们一向她讲述他们信奉的圣教,病人就清醒起来,而且显得平静。病人的母亲对此甚是诧异,自己也想受洗,但此念仅一闪而已,因为她很快又恢复了原先的迷信。于是,病痛立刻又攫住了她女儿,使她比以往任何时候都更受折磨。母亲只怪自己不好,请人找来了传教士,当着他们面砸碎了所有偶像,扔出窗外。经人传授宗教道理后,她和女儿及全家人都受了洗。(75)

这种天主教“法术”胜过其他宗教或民间信仰的说教是很常见的,耶稣会士卫方济1703年关于中国传教会现状的报告中所描绘的一个闹鬼故事就形象地说明了这一点:

闹鬼在中国是很常见的。但新入教的人只要画一个十字,或用圣水一洒,就很容易摆脱魔鬼的纠缠。有位预备入教者尽管相信基督教是千真万确的,但由于他和一位巫师有交往,并因为迷信活动救过他一命而对其着迷,所以推迟接受洗礼。当他得知十字架对魔鬼的威力后,他想印证一下,十字架是否能阻止他那位巫师施魔法的效力。于是,一次正当这位巫师在驱魔时,这位预备入教者偷偷地画了个十字,结果魔法效力消失了。巫师深感诧异,又开始重新做起,但很不幸,十字架又一次中断了他的魔力。预备入教者深受触动,从此,他摒弃了所有的迷信,要求洗礼,他非常虔敬地入了教。(76)

在上引故事中,传教士有意地在天主教与民间信仰“巫术”间树立了一个对比。代表民间信仰一方的巫师的法术,轻易地被那位预备入教者偷画十字的举动所破。同样的事例还反映在傅圣泽书信中所记传教士卜嘉(Gabriel Baborier)向他报告的康熙年间汀州府上杭地方“和尚”、“师公”在驱鬼竞争中败于天主教的事例中(77)。此外,傅圣泽记载的发生在抚州地区的另一个故事也是这方面的例子。抚州城北门的3个家庭的小孩相继得了一种便血疾病。第一个家庭的一个孩子不到10天就去世了,尽管其家长也请了和尚来行祷告和献祭牺牲品等仪式。因此,当第二个家庭的一个小孩到了弥留之际时,惊慌失措的家长就跑到教堂,请求传教士为这孩子施洗礼。在沙守信为其施洗并操办了一些天主教圣事仪式后,孩子便血的疾病被治愈了。这一事件极大地震撼了这个家庭,全家9口人很快受洗入教(78)。

鉴于这类宣传普遍存在于清代前期各地天主教传教区。我们有理由相信,在民间传教过程中,天主教的圣水、十字架、念珠等物品的驱魔治病功效,曾经被传教士与教徒们有意识地加以放大以突出其灵异作用,就如前述卜嘉的报告中所提到的:“一位非基督教的青年患疯病,一位基督教徒向他洒了圣水,在呼唤耶稣和圣母玛利亚的名字后,他恢复了正常;两名难产的妇女在人们将一些圣骨挂在她们脖子上后马上就分娩了。”(79)而民众也颇受这种宣传的影响,例如,清前期许多民众就是因为相信天主教诵经礼拜仪式可以驱邪治病而入教的。在上述例子中,天主教崇拜物品及信仰仪式在医事中都占据着主要地位,圣水、十字架、念珠都被赋予特殊功效而广泛运用。至于真正的施药医疗活动则被隐身。而驱邪治病仪式较量中佛教、道教及民间信仰的落败,意味着天主教完全可以取而代之。

值得一提的是,天主教在治病中采纳上述宗教仪式并借以引人入教,这与清代活跃于底层社会的一些民间信仰教派存在某种相似性。像弘阳教、罗教等民间教派也重视以道场仪式、书符咒水来除灾治病,进而吸收教徒(80)。如此一来,天主教在某种程度上存在民间化的一面,这是清代前期基层天主教社区的一种典型特征。而这种趋向对清前期天主教韵传播是存在一定负面影响的,特别是清初采取打击民间通俗文化的做法,大力整顿民间宗教信仰(81)。而天主教这种仪式治病的做法,无疑很容易为外界所误解,并为官府提供查禁口实。实际上,自雍正确立禁教政策后,不少地方官员也就是抓住这一点攻击天主教。如乾隆元年(1736)教徒刘二因在京城为弃婴施洗而被捕的案件中,官府即控告刘二给病危婴儿施洗的圣水是一种“巫术水”(82)。这可说是清前期天主教在民间传播所面临的一个困境。

总之,清前期天主教医疗故事中呈现的上述宗教仪式对话,是天主教医疗文化的一个组成部分。当我们在研究清前期天主教本土化问题时,应该对之加以重视。

五、结语

现在让我们回过头来看看抚州女子故事的结尾。出乎人们意料的是,故事中的主角抚州女子最终没有信教。据傅圣泽的记载,她后来以种种借口推托受洗(83)。作为故事所描述的奇妙皈依抚州家庭的一个中心人物,她的迷失或许给这个故事的完美结局抹上了些许遗憾,让一心想要金针度人的耶稣会士傅圣泽等人颇为伤心(84)。但这又有什么关系呢?因为传教士记录这个故事,其意义显然已经超越了个体的皈依。

尽管清初耶稣会士安文思(Gabriel de Magalhaens)曾在1660年对耶稣会在华传教策略进行总结时说过这样的一句话:“除了上帝,传教事业赖以生存的只有数学。”(85)然而,恐怕安文思自己也没有料到,当他于1677年辞世后,随着懂医术的法国耶稣会士陆续到来,医疗也在短短数年间成为可以帮助传教事业生存的又一种手段。除了在上层社会中通过医疗活动为传教创造了有利环境外,传教士与教徒们还充分利用疾病的社会想像在民间社会中开拓天主教的传播空间。而有意思的是,鸦片战争后,当大批天主教与基督新教医学传教士挟持近现代西方医学技术入华时,医疗又再一次成为“福音的婢女”(86)。

注释:

①苏珊·桑塔格著,程巍译:《疾病的隐喻》,上海:上海译文出版社,2007年,第5-77页。

②[法]杜赫德编,郑德弟、吕一民、沈坚译:《耶稣会士中国书简集》第1卷,郑州:大象出版社,2001年,第213页。

③④⑤⑥⑦⑨⑩《耶稣会士中国书简集》第1卷,第214、214、215、215、248、203、210页。

⑧Catherine Jami, "From Louis XIV's Court to Kangxi's Court: An Institutional Analysis of the French Jesuit Mission to China(1688-1722) ", East Asian Science,1995, pp. 493-499;李晟文:《明清时期法国耶稣会士来华初探》,《世界宗教研究》1999年第2期,第54-59页。

(11)(12)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第213-216、245-248页。

(13)荷小莲:《西医东传:晚清医疗制度变革的人文意义》,《史林》2002年第4期,第66-75页。

(14)此类代表性的研究主要有范适:《明季西洋传入之医学》,上海:中华医史学会,1943年。祝平一:《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》,(台)《新史学》第7卷第2期,1996年,第47-98页。祝平一:《通贯天学、医学与儒学:王宏翰与明清之际中西医学的交会》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第70本第1分,1999年,第165-201页。相关评述见Nicolas Standaert, ed., Handbook of Christianity in China, Volume One: 635-1800, Brill, 2001, pp.786-802.又闻董少新博士近著有《形神之间——早期西洋医学入华史稿》一书,深入研究明末清初西医入华历史,将于2008年由上海古籍出版社出版,可惜迄今未见。

(15)Peter Biller and Joseph Ziegler, eds., Religion and Medicine in the Middle Ages, Woodbridge Suffolk: York Medieval Press, 2001.

(16)Achilles Meersman, Franciscans in the Indonesian Archipelago, Louvain-Belgium, 1967, p. 62;Diego Aduarte, Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en Filipinas, Japon Y China, Madrid, 1962, Tomo I, pp. 171-175、293-295.

(17)J. S. Cummins, ed., The Travels and Controversies of Friar Domingo Navarrete, 1616-1686, Cambridge: Cambridge University Press, 1962, "introduction", Xlviii.

(18)祝平一:《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》,第92-93页。

(19)祝平一:《通贯天学、医学与儒学:王宏翰与明清之际中西医学的交会》,第165-201页。

(20)Victorio Riccio, Hechos de la Orden de predicadores en el Imperio de China, Libro Primero,Capítulo 10,no.3-4.manila,1667.

(21)崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579-1732)》,北京:中华书局,2006年,第212-232、388-390页。

(22)(24)(26)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第269、288-290、291页。

(23)费赖之著,梅乘骐、梅乘骏译:《明清间在华耶稣会士列传》,上海:上海光启社,1997年,第662-664页。

(25)[法]杜赫德编,郑德弟译:《耶稣会士中国书简集》第2卷,郑州:大象出版社,2001年,第36-37、133页。

(27)费赖之著,梅乘骐、梅乘骏译:《明清间在华耶稣会士列传》,第559-560页;《耶稣会士中国书简集》第2卷,第312页。

(28)(29)(30)费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995年,第678、651、848页。

(31)(32)(33)(35)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第37、36-37、29、145页。

(34)(36)(39)[法]杜赫德编,朱静译:《耶稣会士中国书简集》第3卷,郑州:大象出版社,2001年,第205-206、206、198页。

(37)费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,第636页。

(38)高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,郑州:大象出版社,2007年,第444页。

(40)利玛窦:《利玛窦全集》(一),台北:光启社,1986年,第25页。

(41)关于徐启元行医事迹,见《奉天学徐启元行实小记》,载钟鸣旦等编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献》第3册,台北:方济出版社,1996年,第1232页。

(42)高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第445页,注释1。

(43)[法]杜赫德编,耿昇译:《耶稣会士中国书简集》第4卷,郑州:大象出版社,2005年,第252页。

(44)(47)(53)中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第3册,北京:中华书局,2003年,第1102、1132、1257页。

(45)(49)(50)(51)《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第2册,第706、600、717、720页。

(46)[法]杜赫德编,吕一民、沈坚、郑德弟译:《耶稣会士中国书简集》第5卷,郑州:大象出版社,2005年,第12页。

(48)(52)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第28、42页。

(54)此处“书简1:207-208”指《耶稣会士中国书简集》第1卷,第207-208页。表中其他同类引文不另注。

(55)此处“清档1:302-303”指《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第1册,第302-303页。表中同类引文不另注。

(56)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第235-236页。

(57)佚名:《湖广圣迹》,载钟鸣旦、杜鼎克编:《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》第12册,台北:台北利氏学社,2002年,第432-433页。

(58)关于古代中国的鬼怪致病观念,见马伯英:《中国医学文化史》,上海:上海人民出版社,1997年,第123-130页。

(59)陆长春:《香饮楼宾谈》卷2《鬼诈》,《笔记小说大观》第18册,南京:江苏广陵古籍刻印社,1983年,第394页。

(60)祝平一:《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》,第92-93页。

(61)马国贤著,李天纲译:《清廷十三年——马国贤在华回忆录》,上海:上海古籍出版社,2004年,第38页。

(62)佚名:《湖广圣迹》,第433页。

(63)周奇:《边缘到中心:唐宋江西道教研究》,厦门大学历史系2002年未刊硕士论文。王见川:《龙虎山张天师的兴起与其在宋代的发展》,载高致华编:《探寻民间诸神与信仰文化》,合肥:黄山书社,2006年,第31-68页。

(64)[光绪]《抚州府志》卷2之一《地理志·疆域》,第1页。

(65)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第213-214页。

(66)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第214页。

(67)(71)任继愈主编:《中国道教史》,上海:上海人民出版社,1997年,第346-397、556-563,350-369页。

(68)王见川:《龙虎山张天师的兴起与其在宋代的发展》,载高致华编:《探寻民间诸神与信仰文化》,第56页。

(69)(70)(72)(73)(74)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第214、246、247、248、248页。

(75)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第29页。

(76)(77)(78)(79)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第236、218-220、218、221页。

(80)马西沙、韩秉方著:《中国民间宗教史》,上海:上海人民出版社,1992年,第516-518页。

(81)蒋竹山:《汤斌禁毁五通神——清初政治菁英打击通俗文化的个案》,《新史学》第6卷第2期,1995年,第67-112页。

(82)《耶稣会士中国书简集》第4卷,第182页。

(83)(84)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第215、216页。

(85)李文潮、H·波塞尔编:《莱布尼茨与中国》,北京:科学出版社,2002年,第62页。

(86)顾长声:《传教士与近代中国》,上海:上海人民出版社,1981年,第275页。NU35

【专 题 号】K24

【复印期号】2008年11期

【原文出处】《中山大学学报:社科版》(广州)2008年4期第100~111页

【作者简介】张先清,厦门大学人类学与民族学系副教授。(厦门 361005)

| 【内容提要】 | 清代前期伴随天主教逐渐深入民间传播,其在民间医事活动中所扮演的角色也愈加重要。传教士不仅通过施药治病以换取社会好感,直接吸引民众入教,而且通过围绕疾病所建构出的一系列社会想像,在民间社会中与佛教、道教及民间信仰为争夺宗教传播空间而展开激烈竞争。在传教过程中,天主教的圣水、十字架、念珠等物品及各项圣事仪式的驱魔治病功效,曾经被传教士与教徒有意识地加以放大。清前期天主教医疗故事中所呈现的与佛教、道教及民间信仰之间的仪式对话,是天主教医疗文化的重要组成部分。 |

当代美国著名的作家和评论家苏珊·桑塔格(Susan Sontag, 1933-2004)在所著《作为隐喻的疾病》(Illness as Metaphor)一文中曾精辟指出,围绕癌症等特定恶疾所滋生的一系列社会想像不仅为患者增添了巨大的痛苦,同时也是阻止患者选择正确疗法的一个主因①。确实,在相当长时期内,这些附加于疾病的隐喻影响着人们从病理角度正确看待疾病的产生。在人们看来,患病常隐含着鬼怪作祟及天谴等神秘化情由,由此也为宗教力量的介入提供了宽阔的空间。在中国历史上,佛教、道教及民间信仰都曾经活跃于民众的医疗活动中。而值得注意的是,伴随着清代前期天主教逐渐深入民间传播,其在民间医事中所扮演的角色也愈加重要。本文择取康熙年间发生在江西抚州天主教传教区的一个故事为切入点,探讨清代前期天主教的医疗传教活动,尤其注重考察传教士是如何充分利用疾病的隐喻,在民间社会中与佛教、道教及民间信仰展开激烈竞争,从而达到拓展天主教传播空间的目的。

一、抚州女子的故事

康熙四十一年(1702)夏,就在法国耶稣会士进入江西抚州开辟传教区不久,抚州附近的一个村子突然发生了一件令当地人惊奇不已的事情。村里一位年约十七八岁的青年女子突然患上了一种无人能晓的怪病。这位原本身体健壮、举止正常的女子,有时会变得极度疯狂,说出一些不着边际的事情,仿佛亲历者一样。在一次病情发作时,此女说一个在乡下的人就要来了,他向她说起天主教的事情。另一次她说有两位布道者在她指定的某一天会到来,用一种她说不清的水洒在她的身上及整个屋子。同时,她还手画十字,开始模仿将圣水洒向人群的动作。有一位曾经救治过她的人问她,为什么对这种水和十字架如此不安,她回答说:“这是因为我害怕它们就像害怕死亡一样。”更加不可思议的是,几个月后,这种怪病转移到这位女子的家庭成员中,几位家人都有了相同的症状②。

为了治疗这种怪病,女子的家人到处寻医访药。适逢龙虎山天师府张天师莅临抚州,该城的道士倍感荣光,就向全城公告天师来临的消息,抚州地方“所有病人和所有遭遇不幸事故的人都来看天师,以减轻他们的痛苦”。其中也包括那位抚州女子及其患病的家庭成员,他们希望能从张天师处获得“治疗折磨他们的疯病的良药”③。交了一些钱后,他们得到了一根像手臂一般长短、上面写着密密麻麻咒语的棍子。并被告知当疾病发作时,就要设坛迎神,用这根棍子来驱赶病魔,达到治病的目的。但是,实践证明这种驱魔术并无效果。这位抚州女子及其亲属曾经3次邀请道士们到家中来做道场,驱除病魔,但丝毫未能减轻她的病痛。其母不忍心看到女儿受病患折磨,就把她接回娘家,希望换个地方,也许可恶的疾病就会离她而去。但是,抚州女子刚回到母亲家,就将病传染给了家中的另外4位青年男子④。

一位名叫邓若翰的天主教徒朋友前来探视病情。他指出这种病显然是魔鬼在作怪,要摆脱怪病的纠缠,惟一的办法是皈依天主教,求助天主。听到这番话后,病家就派人去请在当地传教的法国耶稣会士沙守信(Emeric Langlois de Chavagnac)前来为他们解除病痛。沙守信提出一个前提条件,他们必须放弃原来信奉的“邪教”以及其他“迷信”行为,否则他不会答应其请求。这个患病家庭同意了,为了表示诚意,他们还将天师所给的那根写满咒语的棍子、经书以及家里所有的神像都带到沙守信那里,恳求这位法国神父不要置他们的痛苦于不顾,抛弃这个可怜的家庭。在此情况下,沙守信就派遣了几位天主教徒,带着十字架、耶稣像、念珠和圣水到女子家中,很快全家就安静下来,疯病消失了⑤。由于一位当地的僧人在目睹了这个神奇现象后,断言天主教能治愈疾病纯属偶然。为了反驳他,也为了验证这个奇迹,天主教徒们离开了,随之上述家庭成员的疯病再次发作,而且有过之而无不及。他们只好请求天主教徒们再次返回,教徒们或把念珠挂在一些人的脖子上,或将圣水洒到另一些人身上,于是,疯病再次被压服下去。最后,天主教徒们把带有耶稣受难像的十字架放在屋中最显眼的地方,在两边放上圣水缸和圣枝,如此一来,病魔就完全被驱除了。女子一家终于恢复了健康。看到天主教如此神奇地解除了他们的病痛,该女子的家庭成员纷纷请求接受洗礼。沙守信要求他们先学习天主教义和基本的祷词,然后才可接受洗礼。于是,他们以饱满的热情学习天主教要理及礼仪,最终在当年七月间,几乎整个家庭的三十多位成员都接受了洗礼,皈依了天主教⑥。该家庭还专门为此在家中树碑铭文,以纪念此次本家庭因为皈依天主教而战胜病魔、神奇得救的事迹⑦。

上文中提到的这个故事,虽然从形式上看仅是清前期流传于中国传教会内部众多灵异故事中普普通通的一段插曲,但对于此时期在华法国耶稣会士来说却具有特别的意义。1687年,在一心想要扩大法国在远东影响的国王路易十四的派遣下,洪若翰(Jean de Fontaney)、白晋(Joachim Bouvet)、张诚(Jean-Fran

ois Gerbillon)等5位法国耶稣会士来华,揭开了法国耶稣会士入华传教的序幕。此后,1698年、1701年法国又相继派遣了两批本国耶稣会士抵华传教⑧。这些法国耶稣会士来华打破了此前耶稣会葡萄牙利益集团一手独控中国传教区的局面。为了与葡系耶稣会士相抗衡,法国耶稣会士积极在华开辟传教区。此前天主教活动较为薄弱的江西地区即是他们选中的一处传教地点。利圣学(Jean Charles de Broissia)、傅圣泽(Jean-Fran

ois Gerbillon)等5位法国耶稣会士来华,揭开了法国耶稣会士入华传教的序幕。此后,1698年、1701年法国又相继派遣了两批本国耶稣会士抵华传教⑧。这些法国耶稣会士来华打破了此前耶稣会葡萄牙利益集团一手独控中国传教区的局面。为了与葡系耶稣会士相抗衡,法国耶稣会士积极在华开辟传教区。此前天主教活动较为薄弱的江西地区即是他们选中的一处传教地点。利圣学(Jean Charles de Broissia)、傅圣泽(Jean-Fran ois Foucquet)、沙守信等人都被派往该省,先后在抚州、饶州、九江买屋建堂,拓展教务⑨。由于正处传教会开拓初期,艰难倍显,“在中国要在没有一点基础的地方播下信仰的种子决不是件轻而易举的事,因为没有人愿意成为信教的第一人”⑩。在筚路蓝缕辛勤开教之时,像前述抚州女子这类奇异事迹,在见证信仰,激励教士和教会,促进民众皈依方面无疑有着突出的功效。因此,对于这样的灵异故事,法国耶稣会士们自然十分重视。沙守信很快就将这个故事报告给了法国传教团负责人傅圣泽。尽管傅圣泽本人在灵迹问题上一直保持着谨慎的态度,但他还是如实记录了沙守信讲述的抚州女子故事,并转述在他1702年11月26日致本国贵族院议员de la Force公爵的信中(11)。此后,沙守信又将这个故事作为重要信仰见证,写入他1703年2月10日从抚州发给担任本会驻巴黎司库郭弼恩(Charles Le Gobien)的信内(12)。如此一来,抚州女子的故事也得以流传到18世纪的欧洲。

ois Foucquet)、沙守信等人都被派往该省,先后在抚州、饶州、九江买屋建堂,拓展教务⑨。由于正处传教会开拓初期,艰难倍显,“在中国要在没有一点基础的地方播下信仰的种子决不是件轻而易举的事,因为没有人愿意成为信教的第一人”⑩。在筚路蓝缕辛勤开教之时,像前述抚州女子这类奇异事迹,在见证信仰,激励教士和教会,促进民众皈依方面无疑有着突出的功效。因此,对于这样的灵异故事,法国耶稣会士们自然十分重视。沙守信很快就将这个故事报告给了法国传教团负责人傅圣泽。尽管傅圣泽本人在灵迹问题上一直保持着谨慎的态度,但他还是如实记录了沙守信讲述的抚州女子故事,并转述在他1702年11月26日致本国贵族院议员de la Force公爵的信中(11)。此后,沙守信又将这个故事作为重要信仰见证,写入他1703年2月10日从抚州发给担任本会驻巴黎司库郭弼恩(Charles Le Gobien)的信内(12)。如此一来,抚州女子的故事也得以流传到18世纪的欧洲。也正是通过傅圣泽和沙守信的记述,我们今天还能知晓这个发生在3个世纪前的故事。透过故事中蕴含的丰富信息,我们不仅了解到清代前期天主教在江西地区民间社会传播的一些状况,而更重要的是,促使我们去探索清代前期天主教的医疗传教活动以及围绕疾病产生的社会想像与清代前期民众皈依天主教信仰之间的复杂关系等一系列问题。众所周知,以往学术界一般认为教会的医疗传教活动在晚清时期最为突出(13),而对于明末清前期天主教医疗传教问题尚没有给予充分的重视。现有相关研究主要注重考察中西学视野下传教士与中西医知识的传播,而少见探讨医疗活动在具体传教过程中的作用及其所引发的社会反响(14)。上引抚州女子故事,无疑为我们打开了一个深入考察清代前期天主教传播中的医疗文化的另类视角。

二、医疗传教

由抚州女子故事可知,医疗活动已经成为清前期天主教会一种有效的传教手段。而这实际上是西欧天主教医疗传教传统在东方的延续。早在中世纪时期,天主教会已经是掌握欧洲社会医疗资源的一支主要力量。天主教会把医学视为宗教慈善事业的一个不可或缺部分,十分重视通过开设医院及其他救治机构等方式以服务社会并传播信仰,由此形成了医疗传教的传统(15)。16世纪以降,随着西欧殖民国家海外扩张而渐趋东来的天主教各修会,在进入亚洲传教过程中也沿袭了这种做法。如耶稣会、方济各会、多明我会在东南亚地区活动时,就开办了不少医院,在当地土著和侨居华人中行医传教(16)。在进入中国内地后,当时传教士也注意到医疗在向中国人传教中可以起到的重要作用。例如,一位方济各会士曾经指出,扮演内外科医生是传教士得以接近中国人的最好办法,因为这一类人常常出入文武官员家室。为此方济各会士利安当(Antonio Caballero de Santa María)还多次呼吁本会派遣一位医疗传教士入华(17)。尽管医疗传教一度是入华天主教各修会秉持的一项策略,但从现有史料看,在早期阶段,各修会之间在具体的做法上可能有所区别。或许是认识到医者身份尴尬,在一段时间里,利玛窦等早期入华耶稣会士似乎更倾向于以西儒身份著文刊书介绍西洋医学,而少有直接行医(18)。耶稣会通过传播医学知识,引起一部分儒学士人的兴趣,进而使一些儒生皈依了天主教,但这种影响却只局限在少数知识界层面(19)。明末清初采用医疗手段向民间传教,表现突出的是注重直接向下层社会人群传教的方济各会与多明我会。早在1633年,多明我会士黎玉范(Juan Bautista de Morales)在闽东福安县就试图通过救治当地麻风病人而宣教(20)。此后多明我会在闽东传教区相继建有数个麻风病院,收容当地麻风病患者,在医治其病症的同时也为他们施洗。同样,1637年方济各会士马若翰(Juan de San Marcos)等人也在福建一边救治病人,一边传教。到了1678年,方济各会更在广州城外杨仁里地方专门设立了药房,该会传教士艾脑爵(Blasius García)还通过为粤省官员看病而扩大影响(21)。

由于行医可以最大范围地接近各种阶层的人群,从而极大地拓展传教面,清初耶稣会也逐渐改变了明末利玛窦时期重译述轻实践的做法。特别是随着康熙年间法国耶稣会士来华,医疗活动在耶稣会传教过程中扮演的角色愈来愈受到重视。从1669年起,康熙对包括西洋医药在内的各科西学知识日感兴趣。在此情况下,1678年南怀仁(Ferdinand Verbiest)写信给欧洲耶稣会,希望能够增派熟练掌握包括医学等各科知识的本会会士来华充实传教力量。其时正值法王路易十四试图扩大在远东的影响,得知此事后,他立即决定派遣一队法国耶稣会士入华。1688年2月,洪若翰等5位法国耶稣会士由欧洲抵京,受到康熙皇帝的接见(22)。此后,相继有数批法国耶稣会士入华。在这些来华法国耶稣会士中,许多人都具备一定的医学知识,像罗德先(Bernard Rhodes)本身就是医生(23)。他们充分利用康熙对西方医学的兴趣,以各种方式在京廷内外进行医学传教活动。如1693年,康熙突患发烧病危,就在御医束手之际,张诚和白晋适时配置药粉使他脱险,洪若翰、刘应(Claude de Visdelou)随后献上金鸡纳霜,使康熙退烧,彻底恢复了健康(24)。慷熙晚年数次患病,罗德先等法国耶稣会传教士也及时献药医治康熙的疾病(25)。传教士多次医治康熙的疾病,获得康熙帝的赞誉及赏识,甚至赐地建堂(26)。除罗德先外,康熙年间活跃于宫中的法国传教士医生还有樊继训(Pierre Frapperie)、安泰(Etienne Rousset)、罗怀忠(Jean-Joseph da Costa)等人。此外,意大利籍的鲍仲义(Joseph Baudino)、何多敏(Jean D. Paramino)也是当时比较知名的耶稣会士医生。这些传教士医生经常为皇亲大臣提供各种医疗服务,并担任康熙出巡时的随行医生(27)。除了为皇室治病外,这些传教士医生也为民间提供医疗服务。如耶稣会士安泰在充任宫廷医师时,曾多次以医术救治北京城的病人,“被治者病辍愈,受其惠者咸称之为慈善大夫。教内外人皆重其医术,每日午前午后求治者盈门。泰一一为之裹疡施药”(28)。耶稣会士罗怀忠曾在京城中开办诊所,医治穷人:“日日对来诊者赠药裹疡。常被延至王公贵人邸治疾,然彼尤愿为寒苦人治疾。贫病之人来就诊者,则赠以善言、财物、药剂;不能来诊者则自赴病者家,有时为之诊治终日”(29)。“肄习执行外科医术”的耶稣会士马德昭(Antoine Gomes)也曾“在京以其术救济贫苦无告之人”(30)。

很显然,耶稣会士们热衷于为清廷提供医疗服务,其目的就是希望能从宫廷中打开宗教突破口,从而推动天主教在中国社会的广泛传播。传教士在宫廷中的医疗活动,虽然没有达到使康熙皇帝皈依这个长远目的,但作用也不可低估。康熙帝饮用了罗德先进献的葡萄酒后,恢复了健康,颁诏表扬了西洋传教士的功劳。这不仅点燃了天主教会皈依清帝的信心,而且也收到了客观的传教效果:“这位君主所说的应当相信和信赖我们的话已经促使他多名臣子皈依了基督教。”(31)正如进入钦天监服务一样,耶稣会士也试图通过在宫廷中行医从而间接地为传教士在各地传教创造有利的条件。曾担任法国耶稣会传教区负责人的殷弘绪(Fran

ois-Xavier d'Entrecolles)在致本会印度与中国传教区巡阅使的报告中,谈到罗德先的医疗活动对于传教工作的重要性时就深刻地点明这一点:“我顺便想告诉您,鉴于他已上了年纪,我们极盼从欧洲给我们派一个人来,以便当我们有朝一日失去他时可予以替代。他的服务定能极大推动宗教进展。”(32)

ois-Xavier d'Entrecolles)在致本会印度与中国传教区巡阅使的报告中,谈到罗德先的医疗活动对于传教工作的重要性时就深刻地点明这一点:“我顺便想告诉您,鉴于他已上了年纪,我们极盼从欧洲给我们派一个人来,以便当我们有朝一日失去他时可予以替代。他的服务定能极大推动宗教进展。”(32)而在宫廷之外,医治疾病更是成为直接皈依信仰的一个重要渠道与手段。正如耶稣会士张诚所说:“人们从欧洲寄来的药品,我们用来为这些可怜的偶像崇拜者缓解病痛,但它们对医治其灵魂所起的作用更大。我们每天都感到上帝在为我们的治疗工作降福,尤其在北京,这里成群结队的人向我们讨药。”(33)前述服务宫廷中的法国传教士医生安泰、罗怀忠等在北京城为各个阶层的人治病时,就借此吸引人们入教(34)。至于其他省份,一些传教士也注意利用医疗作为传播天主教的手段。例如,康熙年间法国耶稣会士殷弘绪在江西景德镇传教时,就以施药给患者的方式来吸引民众入教,以致他为自己在来华前没有学习更多医学知识而后悔(35)。由于有医生职业为掩护,殷弘绪还能以探视病人、分发药物的名义接近女性教徒,为她们办理各项圣事(36)。传教士提供医疗服务的人群范围相当广泛,即使是染上麻风病等恶疾而被社会抛弃的贫苦病人也是他们希望加以感化的对象,一些传教士还因此付出生命。典型的例子如康熙末年耶稣会士储斐理(Philippe Cazier)在广州地方传教时,曾冒险进入当地麻风病院,抚慰病者,不幸受感染而死(37)。

除了要求欧洲母会派遣懂医术的传教士入华外,值得一提的是,清代前期天主教会还注意吸收中国医生受洗入教,或是鼓励教友从事医生职业。早在康熙初年广州会议期间,在华传教士就已提出要重视中国医生的作用(38)。应该说这是很明智的举措。我们知道,懂医术的西方传教士人数毕竟有限,在禁教时期,他们又很容易引人注目,从而成为各地官府拘捕、驱逐的对象。相比之下,中国医生教徒则可以穿街走巷,深入到基层民众中间,为深受疾病困扰的患者施医赠药。患者通常感激他们的照顾,很容易听信他们的劝告而入教。在传教士看来,懂些医术的教徒,还可以在为那些病危的儿童受洗上发挥独到的作用(39)。尤其是当时中国行医并没有严格的限制,任何男子,“只要愿意,无论医学知识多寡,都可行医”(40),医生职业的这种自由化也为教徒行医提供了便利的条件。从留存下来的中西文献史料可见,在清代前期存在一个非常活跃的以行医为职业的天主教徒群体。例如,在清前期江南地区,除了有王宏翰、徐启元(41)这样的名医教徒外,还有不少名不见经传的奉教医生。如当耶稣会士柏应理(Philippe Couplet)1659年在江南传教时,曾经染上疾病,好在经过两位当地奉教医生医治,得以恢复健康(42)。1741年死于北京的刘保禄也是一位基督徒医生,他“利用了职业中积累的声望,完成了大批归化”(43)。嘉庆年间宗室果简郡王永瑹媵妾爱玉传习天主教案件中,牵扯出的一位关键人物童贞女郭氏,也是一位“女医”,她充分利用行医为职业,进出官宦人家,“传习西洋教”(44)。一些华籍传教士也以行医为掩护,开展传教。如乾隆年间医生顾士效,“自祖父俱学习天主教”,他在“乾隆三十年间往澳门卖药,与佛兰西国人罗满往来认识,罗满因其虔心奉教,能将经文向他人讲解,令同教人称该犯为神甫。……三十六年罗满转回西洋,该犯因无人给银,即从澳门回至广利墟开张药铺生理”(45)。乾隆年间在江西地区传教的华籍耶稣会士陈多禄也是一名在京行医多年的医生,他在北京受洗入教并进入当地修道院学习。从澳门晋铎后,他被委派到江西地区传教:“始终保留着医生资格,并借助它进入那些并不认识他的人当中,因为若无这一医生的身份,这些人就不会让他进入他们家中。而这一身份则给了他一个机会,使他能在医治这些人身体的同时,也能为他们灵魂的健康效劳。”(46)乾嘉年间活跃在四川一带的华籍传教士朱荣也是“行医度日”(47)。

天主教会在民间开展医疗传教取得一定效果。从中西文献中可见清代前期民间社会因为疾病而皈依天主教的情况较为普遍,以1700-1781年在华耶稣会士所写的书信为例,经过初步整理,我们发现内中至少记载了十余起因病入教的案例(见表1)。典型者如1705年张诚在一封书信中提到的一对婆媳因患病而皈依天主教的例子。这两位妇女长期被急性大出血、肺结核等险疾所折磨,因为相信皈依天主教可以治病,双双都受洗入教(48)。无独有偶,在清代官府禁教时被抓获的天主教徒的供单中,普遍记录有教徒所供出的信教原因。在整理这些中文供单内容时,我们也发现了一些病者因病入教的例子(见表1)。典型者如山西潞城县天主教徒鹿葛斯默(即鹿登山),“伊于乾隆四十七年四月内因妻姚氏患病不愈,适有西洋人安多呢潜赴潞城县,伊即请令医痊,遂入其教,供像念经,行善求福”(49)。江西金溪县民姜祖信也是“因毋亲患病,求神问卜。有贵溪县人纪焕章说天主教最是灵应,能保佑病人。小的就听信奉教持斋”(50)江西南昌县人马士俊“向在赣州帮粮船为舵工。乾隆三十一年七月内船至山东地方,马士俊患病,适有搭船之陕西娄姓习天主教教名保禄,将马士俊之病治痊,劝令习教,念经消灾却病,马士俊即拜娄保禄为师,给与经一帙,像一纸,遂取教名西满”(51)。尤其值得注意的是,较大规模传染病的爆发,往往成为引发清代前期一些地区民众集体皈依天主教的原因。1707年,江西景德镇爆发了一场瘟疫,当地教会积极参与救治工作,不少人因而受洗入教(52)。1838年,陕西长安县塘坊村瘟疫流行。村民王添荣“因家中老幼患病,忆及当年所诵天主教经能消灾却病,遂于旧帐簿内寻出经本,做就十字木架一个,令王浩早晚随同礼拜念经吃斋,其家瘟疫即愈。唐政等各家闻知,先后寻向王添荣求其传授,冀免瘟疫。王添荣即照经本语句,口授与唐政等念熟,未给十字木架。唐政等各自在家茹素诵经,望空礼拜”(53)。

由上可见,医疗活动在推动天主教传播方面获得积极效果。天主教传教士不仅通过在上层社会中行医赢得清统治者的好感,为天主教在华活动创造有利外部环境,而且在民间也通过医疗活动扩大了信仰传播网络,成为促使民众皈依天主教的一条重要途径。

三、疾病与社会想像

仔细阅读抚州女子故事,还可以促使我们进一步去探索前述清代前期天主教医疗传教活动的复杂性,尤其是天主教与疾病的社会想像建构之间的关系问题。从故事内容可知,折磨女子一家的是一种极具传染性的令人恐惧的“疯病”。在民众看来,这些无法从正常病理上解释的恶疾,其根源往往是邪魔缠身,由此围绕着疾病滋生了形形色色的社会想像。可以说,在清前期天主教医疗故事中,随处可见这些附加在疾病上的种种认知观念。在翻阅了1700-1782年在华法国耶稣会士所写书信以及清前期官府禁教档案后,我们收集到19起反映清代前期民众因病入教的案例,列表如下:

从表1中所列我们可以归纳出清前期天主教医疗故事所体现出来的一些特点。其一,病者身份主要集中在妇女、儿童等社会上的弱势人群。这反映了在医疗卫生不发达的当时社会,妇女、儿童是最容易染上疾病的群体。这些人也是因病入教的主体。其二,案例中提到确切病因的并不多见。在表1中所列的19起例子中,只有4起列出较明确的病因,包括便血、急性大出血、肺痨、天花。而其他15起主要是起因不明的疾病。值得注意的是,天主教医疗故事在描绘这些疑难杂症时,往往要将其与鬼怪联系起来,认为鬼祟是致病的缘由。如前述抚州女子故事中就明确指明是鬼怪纠缠女子一家,该女子对于十字架和圣水的过分惊恐显然表示她正处于魔鬼附身的状态。在华法国耶稣会士书简集中不时可见的魔鬼扰人故事也可以视为这方面的例子,如1703年耶稣会士卫方济(Fran

ois No

ois No l)在致耶稣会总会长的一份关于中国传教会现状的报告中写道:

l)在致耶稣会总会长的一份关于中国传教会现状的报告中写道:有位青年女子,她是家中唯一不信基督教的人,去看望她的亲戚时突然得了重病。惊慌失措的家人就叫人去找一位名叫‘保罗’的传教员,这位传教员生活朴素,非常热心于拯救灵魂和皈依非基督教徒。一听到‘保罗’的名字,这位神志不清的病人就喊道:“你们要赶快去找保罗,但你们放心他不会急着来的,要过很长时间他才会来。”事实上,这位传教士十分繁忙,很难随叫随到。人们说不准他哪一天什么时辰到,当人们毫不在意的时候,病人突然显得烦躁不安,用尽力气连叫了两遍:“你们快去,你们快去,他来了。”人们走出屋子,跑向传教员要经过的那条河,惊奇地发现他果然到了。更令人颔首称奇的是,当这位传教员进入屋子以后,患病的女子就完全康复了。保罗问她对这样迅速而神奇的康复有什么感觉时,她回答道,开始觉得有些目光凶悍恐怖的人抓住了她,将她用铁链紧紧地绑起来,使她动弹不得,但当保罗出现时,这些人就逃之夭夭,于是她获得了自由。她接着说,她希望成为基督教徒,她一再恳求人们最好马上给她施洗。传教员对她进行了教育,和她丈夫一起为她施行了洗礼。(56)

此外,一部分清前期天主教民间文献中也常包含这方面的描述,下引故事即出自康熙年间天主教文人所撰《湖广圣迹》一稿:

(湖北安陆县)菜基铺村有一教中圣名玛窦,其子圣名斐理伯,媳妇圣名玛利亚,阖家忽然俱有发热之病。其媳病重,一日失神如死。其夫斐理伯见妻忽死,心中惊骇,恐获罪未解,时虽病在榻,多行苦功,念经代祈天主赦免其妻之罪,救其灵魂也。后约半个时候,玛利亚蒙主赐其复苏,即时无恙,但见其夫大声发叹。其夫与教友便问其故,玛利亚答曰:我死后,我之神魂被两恶魔以链锁我,拖到一所深坑之边。闻圣母背后喝曰,恶魔,你辈拖此妇何去?此妇我人。恶魔闻之,惊畏抛我下坑。圣母躬亲援我起来,命我回家。而玛利亚果蒙圣母洪恩如此。(57)

从以上案例可以看出,清前期在华天主教传教区内部围绕着疾病的发生形成了一系列社会想像,其突出主题是鬼怪祟病,这可以看作是清前期天主教医疗故事的又一个特点。由此引出一个饶有兴趣的问题,清前期天主教医疗故事中所呈现的这些社会想像是如何建构出来的?

我们知道,将疾病与鬼怪作祟联系在一起,并不是天主教医疗故事独有的现象,相反,这种观念早已有之。在传统中国社会里,对于一些难以发现病因的疾病,在“鬼怪致病论”(58)观念影响下,民众往往很容易将其归因于邪魔作祟,由此滋生出许多在今人看来十分荒诞的说法。在明清时期林林总总的笔记小说中,就有许多描写鬼祟疾病的故事。像清代吴兴人陆长春所撰《香饮楼宾谈》中记载的顾氏子为鬼所凭病狂就是典型的案例(59)。毫无疑问,无论是天主教徒群体还是非天主教徒群体中,鬼怪祟病都曾经是一个流行的主题。比较二者内容,我们发现其中颇有相似之处。天堂、地狱、病危、妖魔鬼怪、起死回生等,都显著存在于天主教医疗故事与明清笔记小说所描绘的世俗民间社会中。二者之间应当存在某种联系。然而,由于缺乏直接证据,我们却不能遽然断定天主教医疗故事中的上述社会想像的形成就是直接受到了明清时期流行的鬼怪致病故事的影响,尤其是当我们考虑到天主教自中世纪以来已经有丰富的驱魔救赎文化这一事实时,对如何看待清前期天主教医疗故事中的社会想像建构问题,更应当保持谨慎的态度。但有一点应当是可以肯定的,那就是,清前期天主教医疗故事中的上述鬼怪祟病社会想像,是传教士、地方文化与地方社会多方互动的一个结果。一方面,尽管天主教会重视医疗在接近中国民众中的作用,但在近代西方医学取得飞跃性进步之前,其时懂医术的传教士在治疗疾病上与中医相比并没有很大的胜算(60)。当他们对病人病情作出错误判断时,也会遭遇危险,特别是有权势的患者家庭常常施以报复性的惩罚,乃至引发反教行动。康熙末年传教士马国贤(Matteo Ripa)在华传教时,就记录了这方面的例子(61)。在此背景下,对于一些无法摸清确切病因的疾病,传教士与教徒渲染其为鬼怪作祟,既在一定程度上可以掩盖医术的缺陷,同时更重要的是为传播宗教铺垫道路。传教士希望扮演的并不仅是能医治身体疾病的医生,而是可以引领民众认识、皈依天主教的传道者。而通过建构鬼怪祟病这类社会想像,传教士就可以把原本属于治病救人的医疗活动成功地转化为宗教宣传活动,突出信教能够驱逐病魔,使患者得救的宗教性主题,为宗教介入医疗活动创造了必要的空间。可以说,鬼怪祟病这种社会想像无疑可以帮助传教士比较有效地劝导民众皈依,并在困境中起到警示教徒坚定信仰的作用。前引湖北安陆县菜基铺村女子玛利亚故事,就是这方面的典型例子。她原本是个信仰冷淡的教徒,“平日事主懈怠”,患病间“蒙圣母恩佑,得脱魔网”后,“定志改迁,去其冷淡,加以热心,勤事上主,与旧日大相悬绝矣”(62)。另一方面,各地原本普遍存在的“鬼怪致病”传统观念,也为这类社会想像在民间的衍化、流传准备了基础。病由魔生,天主教圣事可驱魔治病,这类说教对于基层民众来说并不唐突,他们早就从佛教、道教亦或民间信仰团体的劝善书看到类似的说法,只不过内中扮演救赎角色的宗教不同而已。而清前期天主教在民间社会传播时所面临着的与佛教、道教及民间信仰的激烈竞争,也在一定程度上刺激了天主教会关于鬼怪祟病社会想像的建构。

四、仪式对话

清前期天主教医疗故事中有一个明显的现象,故事中描绘的入教前的患者病危时常常是先求助于佛教、道教或当地其他民间信仰神灵。例如,表1所列19起因病入教案例中,有7起明确记载了患者曾经祈求“和尚”、“道士”,求神向卜,希望能够以此治愈疾病。但他们痊愈的愿望最终只有在转向求助天主教才得到满足。本文开首所引的抚州女子故事也极其形象地反映了这一点。很显然,上述故事隐含的一个寓意实际揭示了天主教入华后在民间社会中与其他宗教或民间信仰产生激烈竞争的事实。

从抚州女子故事内容不难看出,天主教传入江西抚州地区后,很快就与在当地民众信仰世界占主体地位的传统宗教信仰尤其是道教发生了冲突。唐宋以来,道教中的正一派就已在江西省占据了重要地位,对民众宗教信仰产生了广泛的影响(63)。抚州地区也不例外。正一派著名的龙虎山天师府所在的贵溪县与抚州相近(64),道教首领张天师会定期巡视这里(65)。作为道教的一个传统势力范围,当法国耶稣会士在清前期进入抚州地区努力开教时,道教与天主教之间的争夺就不可避免,二者之间的冲突不时发生。例如当张天师带领大批随从抵达抚州的时候,该城的道士就向全城宣扬“基督教的传教士们不敢露面了,他们已经跑了”(66)。实际上耶稣会士傅圣泽和沙守信当时都没有离开抚州城。正一派在道教中素以精于符箓咒术、驱邪禳鬼治病救人著称,从唐以降已经发展出一整套成熟的斋醮仪式(67)。宋代洪迈《夷坚志》中就已记载有龙虎山正一道第三十代天师张继先在宣和二年奉召赴蔡京府中焚香作法、驱妖逐怪的著名故事(68)。在天主教传入以前,该道派无疑在抚州当地民间医事中占据着垄断性的地位。而随着天主教传入,传教士宣扬民众受洗入教、诵经礼拜也可以疗病驱魔,二者之间自然矛盾加剧。通过考察抚州女子故事所记载的二者之间驱魔治病仪式结构(ritual structure),我们可以进一步分析清前期天主教与道教之间在医疗活动上的仪式对话。

在耶稣会士傅圣泽与沙守信1702、1703年所写的书信中曾经简略地提到了龙虎山天师府正一派道士驱鬼治病的仪式。例如,傅圣泽提到病者一家付钱后从张天师那里得到了一根写着咒语的棍子,“当他们受疾病折磨时,他们就使用棍子,同时要举行某种仪式。……这位青年女子曾三次向这些招摇撞骗者求助,他们上她家来了三次,每次都举行献祭的仪式,杀了一只鸡、一只狗和一头猪,过后他们就把这些牲口的肉饱餐了”(69)。沙守信的书信中则描绘了正一派驱邪物品的形状。向他求助的女子家人从家中带来了一个口袋,袋里除了装着五尊菩萨外,还有“一根长约一法尺、厚一法寸的方棍子,棍子上密密麻麻刻着些中国字,还有另一块高五法寸、宽二法寸的木块,也到处布满了中国字,只有一面刻着个魔鬼一样的形象,一把剑穿透而出,剑端又刺进一块四四方方的木头里面,这块方木头上又覆盖着那些神秘的文字”。此外,还有一本书,“大约有十八张纸,上面写的是张天师的命令,以此禁止魔鬼再向他提到的人捣乱,否则将遭受重罚。这些判决由张天师盖印,并由他和另两位僧人签字”(70)。很显然,傅圣泽与沙守信等人这里记载的都是正一派道士驱鬼治病的斋醮科仪简单过程及其用具。所谓写满字的“棍子”和“木块”,应当是正一派刻写有法箓和符图的桃木箓牒,该派道士常常在民间广为散发这类箓牒,宣扬佩带它们可以驱邪治病,冀以在民众中广开法门,扩大本教派的影响(71)。

同样,傅圣泽与沙守信上述书信中也提到了天主教驱魔治病的仪式。首先,传教士要求患者家人交出家中所有的“迷信”物品,并将它们全部烧毁。在患者家人表示愿意接受天主教教义后,传教士先派遣几位天主教徒携带着十字架、圣水、念珠以及其他天主教物品到患者家中,要求全家人跪下,“接着他们其中一人手持十字架,另一人捧着圣水,第三个人开始讲解使徒信经。讲解以后,讲解人间那些病人,是不是相信这些基督教的经文,是不是信任全能的上帝,是不是相信钉在十字架上的耶稣基督的功绩,是不是已做好准备抛弃一切上帝不喜欢的东西,是不是愿意服从他的旨意,照他的教义去做,至死不渝。病人们都点头称是,于是他给他们每个人都画了十字,使他们瞻仰了耶稣受难十字架,接着就和其他基督教徒一起开始祈祷”(72)。在完成这一套仪式后,当天疯病就止住了。为了验证天主教的功效,病人疯病再次发作时,“只要向他们洒点圣水,脖子上挂串念珠,向他们画个十字,口中念叨着耶稣基督的名字,他们即刻安静下来”(73)。在目睹这些奇迹后,病人家庭彻底信服,皈依受洗。第二天,一位天主教徒将一个十字架“恰如其分地放在屋子最显眼的地方,他在所有的房间洒了圣水”。至此这一套仪式才算完成。其结果是“从此全家人断了病根,身体非常健康”(74)。

在上述天主教医疗故事中,原来在民众疾病治疗活动中曾经扮演了重要角色的佛教、道教与民间信仰祈禳仪式一般都会被描述成毫无成效的骗术,而只有信仰天主教,采用天主教的仪式才能彻底治愈那些鬼怪祟病。这其中隐含的意义是显而易见的,天主教要向民众展示的是,在驱逐疫鬼、治病救人方面天主教的功效胜过道教与其他宗教及民间信仰。民众只有摒弃原来的宗教崇拜,转而皈信天主教,依靠天主教的力量,才能得救。作为仪式中的第一个前提,传教士要求患者家庭交出家中所有原来膜拜的偶像加以烧毁,内中就隐含着这样的意义。假若患者家庭不彻底抛弃原来的宗教崇拜,就不可能治愈疾病,正如耶稣会士张诚1705年书信中所记载的下述例子:

同样的圣宠不久也传到了邻近地区。一个崇拜偶像的年轻女子在出嫁前夕突然得了病,郎中们想尽办法仍无回天之力。有人说这是魔鬼附身。一位新近受洗的邻居和一名先前的基督徒一起来到这个痛苦的家庭安慰他们。他们确信基督徒的身份能对魔鬼产生影响,因此首先背诵了几段祈祷文;当他们一向她讲述他们信奉的圣教,病人就清醒起来,而且显得平静。病人的母亲对此甚是诧异,自己也想受洗,但此念仅一闪而已,因为她很快又恢复了原先的迷信。于是,病痛立刻又攫住了她女儿,使她比以往任何时候都更受折磨。母亲只怪自己不好,请人找来了传教士,当着他们面砸碎了所有偶像,扔出窗外。经人传授宗教道理后,她和女儿及全家人都受了洗。(75)

这种天主教“法术”胜过其他宗教或民间信仰的说教是很常见的,耶稣会士卫方济1703年关于中国传教会现状的报告中所描绘的一个闹鬼故事就形象地说明了这一点:

闹鬼在中国是很常见的。但新入教的人只要画一个十字,或用圣水一洒,就很容易摆脱魔鬼的纠缠。有位预备入教者尽管相信基督教是千真万确的,但由于他和一位巫师有交往,并因为迷信活动救过他一命而对其着迷,所以推迟接受洗礼。当他得知十字架对魔鬼的威力后,他想印证一下,十字架是否能阻止他那位巫师施魔法的效力。于是,一次正当这位巫师在驱魔时,这位预备入教者偷偷地画了个十字,结果魔法效力消失了。巫师深感诧异,又开始重新做起,但很不幸,十字架又一次中断了他的魔力。预备入教者深受触动,从此,他摒弃了所有的迷信,要求洗礼,他非常虔敬地入了教。(76)

在上引故事中,传教士有意地在天主教与民间信仰“巫术”间树立了一个对比。代表民间信仰一方的巫师的法术,轻易地被那位预备入教者偷画十字的举动所破。同样的事例还反映在傅圣泽书信中所记传教士卜嘉(Gabriel Baborier)向他报告的康熙年间汀州府上杭地方“和尚”、“师公”在驱鬼竞争中败于天主教的事例中(77)。此外,傅圣泽记载的发生在抚州地区的另一个故事也是这方面的例子。抚州城北门的3个家庭的小孩相继得了一种便血疾病。第一个家庭的一个孩子不到10天就去世了,尽管其家长也请了和尚来行祷告和献祭牺牲品等仪式。因此,当第二个家庭的一个小孩到了弥留之际时,惊慌失措的家长就跑到教堂,请求传教士为这孩子施洗礼。在沙守信为其施洗并操办了一些天主教圣事仪式后,孩子便血的疾病被治愈了。这一事件极大地震撼了这个家庭,全家9口人很快受洗入教(78)。

鉴于这类宣传普遍存在于清代前期各地天主教传教区。我们有理由相信,在民间传教过程中,天主教的圣水、十字架、念珠等物品的驱魔治病功效,曾经被传教士与教徒们有意识地加以放大以突出其灵异作用,就如前述卜嘉的报告中所提到的:“一位非基督教的青年患疯病,一位基督教徒向他洒了圣水,在呼唤耶稣和圣母玛利亚的名字后,他恢复了正常;两名难产的妇女在人们将一些圣骨挂在她们脖子上后马上就分娩了。”(79)而民众也颇受这种宣传的影响,例如,清前期许多民众就是因为相信天主教诵经礼拜仪式可以驱邪治病而入教的。在上述例子中,天主教崇拜物品及信仰仪式在医事中都占据着主要地位,圣水、十字架、念珠都被赋予特殊功效而广泛运用。至于真正的施药医疗活动则被隐身。而驱邪治病仪式较量中佛教、道教及民间信仰的落败,意味着天主教完全可以取而代之。

值得一提的是,天主教在治病中采纳上述宗教仪式并借以引人入教,这与清代活跃于底层社会的一些民间信仰教派存在某种相似性。像弘阳教、罗教等民间教派也重视以道场仪式、书符咒水来除灾治病,进而吸收教徒(80)。如此一来,天主教在某种程度上存在民间化的一面,这是清代前期基层天主教社区的一种典型特征。而这种趋向对清前期天主教韵传播是存在一定负面影响的,特别是清初采取打击民间通俗文化的做法,大力整顿民间宗教信仰(81)。而天主教这种仪式治病的做法,无疑很容易为外界所误解,并为官府提供查禁口实。实际上,自雍正确立禁教政策后,不少地方官员也就是抓住这一点攻击天主教。如乾隆元年(1736)教徒刘二因在京城为弃婴施洗而被捕的案件中,官府即控告刘二给病危婴儿施洗的圣水是一种“巫术水”(82)。这可说是清前期天主教在民间传播所面临的一个困境。

总之,清前期天主教医疗故事中呈现的上述宗教仪式对话,是天主教医疗文化的一个组成部分。当我们在研究清前期天主教本土化问题时,应该对之加以重视。

五、结语

现在让我们回过头来看看抚州女子故事的结尾。出乎人们意料的是,故事中的主角抚州女子最终没有信教。据傅圣泽的记载,她后来以种种借口推托受洗(83)。作为故事所描述的奇妙皈依抚州家庭的一个中心人物,她的迷失或许给这个故事的完美结局抹上了些许遗憾,让一心想要金针度人的耶稣会士傅圣泽等人颇为伤心(84)。但这又有什么关系呢?因为传教士记录这个故事,其意义显然已经超越了个体的皈依。

尽管清初耶稣会士安文思(Gabriel de Magalhaens)曾在1660年对耶稣会在华传教策略进行总结时说过这样的一句话:“除了上帝,传教事业赖以生存的只有数学。”(85)然而,恐怕安文思自己也没有料到,当他于1677年辞世后,随着懂医术的法国耶稣会士陆续到来,医疗也在短短数年间成为可以帮助传教事业生存的又一种手段。除了在上层社会中通过医疗活动为传教创造了有利环境外,传教士与教徒们还充分利用疾病的社会想像在民间社会中开拓天主教的传播空间。而有意思的是,鸦片战争后,当大批天主教与基督新教医学传教士挟持近现代西方医学技术入华时,医疗又再一次成为“福音的婢女”(86)。

注释:

①苏珊·桑塔格著,程巍译:《疾病的隐喻》,上海:上海译文出版社,2007年,第5-77页。

②[法]杜赫德编,郑德弟、吕一民、沈坚译:《耶稣会士中国书简集》第1卷,郑州:大象出版社,2001年,第213页。

③④⑤⑥⑦⑨⑩《耶稣会士中国书简集》第1卷,第214、214、215、215、248、203、210页。

⑧Catherine Jami, "From Louis XIV's Court to Kangxi's Court: An Institutional Analysis of the French Jesuit Mission to China(1688-1722) ", East Asian Science,1995, pp. 493-499;李晟文:《明清时期法国耶稣会士来华初探》,《世界宗教研究》1999年第2期,第54-59页。

(11)(12)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第213-216、245-248页。

(13)荷小莲:《西医东传:晚清医疗制度变革的人文意义》,《史林》2002年第4期,第66-75页。

(14)此类代表性的研究主要有范适:《明季西洋传入之医学》,上海:中华医史学会,1943年。祝平一:《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》,(台)《新史学》第7卷第2期,1996年,第47-98页。祝平一:《通贯天学、医学与儒学:王宏翰与明清之际中西医学的交会》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第70本第1分,1999年,第165-201页。相关评述见Nicolas Standaert, ed., Handbook of Christianity in China, Volume One: 635-1800, Brill, 2001, pp.786-802.又闻董少新博士近著有《形神之间——早期西洋医学入华史稿》一书,深入研究明末清初西医入华历史,将于2008年由上海古籍出版社出版,可惜迄今未见。

(15)Peter Biller and Joseph Ziegler, eds., Religion and Medicine in the Middle Ages, Woodbridge Suffolk: York Medieval Press, 2001.

(16)Achilles Meersman, Franciscans in the Indonesian Archipelago, Louvain-Belgium, 1967, p. 62;Diego Aduarte, Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en Filipinas, Japon Y China, Madrid, 1962, Tomo I, pp. 171-175、293-295.

(17)J. S. Cummins, ed., The Travels and Controversies of Friar Domingo Navarrete, 1616-1686, Cambridge: Cambridge University Press, 1962, "introduction", Xlviii.

(18)祝平一:《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》,第92-93页。

(19)祝平一:《通贯天学、医学与儒学:王宏翰与明清之际中西医学的交会》,第165-201页。

(20)Victorio Riccio, Hechos de la Orden de predicadores en el Imperio de China, Libro Primero,Capítulo 10,no.3-4.manila,1667.

(21)崔维孝:《明清之际西班牙方济会在华传教研究(1579-1732)》,北京:中华书局,2006年,第212-232、388-390页。

(22)(24)(26)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第269、288-290、291页。

(23)费赖之著,梅乘骐、梅乘骏译:《明清间在华耶稣会士列传》,上海:上海光启社,1997年,第662-664页。

(25)[法]杜赫德编,郑德弟译:《耶稣会士中国书简集》第2卷,郑州:大象出版社,2001年,第36-37、133页。

(27)费赖之著,梅乘骐、梅乘骏译:《明清间在华耶稣会士列传》,第559-560页;《耶稣会士中国书简集》第2卷,第312页。

(28)(29)(30)费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995年,第678、651、848页。

(31)(32)(33)(35)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第37、36-37、29、145页。

(34)(36)(39)[法]杜赫德编,朱静译:《耶稣会士中国书简集》第3卷,郑州:大象出版社,2001年,第205-206、206、198页。

(37)费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,第636页。

(38)高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,郑州:大象出版社,2007年,第444页。

(40)利玛窦:《利玛窦全集》(一),台北:光启社,1986年,第25页。

(41)关于徐启元行医事迹,见《奉天学徐启元行实小记》,载钟鸣旦等编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献》第3册,台北:方济出版社,1996年,第1232页。

(42)高华士著,赵殿红译:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,第445页,注释1。

(43)[法]杜赫德编,耿昇译:《耶稣会士中国书简集》第4卷,郑州:大象出版社,2005年,第252页。

(44)(47)(53)中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第3册,北京:中华书局,2003年,第1102、1132、1257页。

(45)(49)(50)(51)《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第2册,第706、600、717、720页。

(46)[法]杜赫德编,吕一民、沈坚、郑德弟译:《耶稣会士中国书简集》第5卷,郑州:大象出版社,2005年,第12页。

(48)(52)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第28、42页。

(54)此处“书简1:207-208”指《耶稣会士中国书简集》第1卷,第207-208页。表中其他同类引文不另注。

(55)此处“清档1:302-303”指《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第1册,第302-303页。表中同类引文不另注。

(56)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第235-236页。

(57)佚名:《湖广圣迹》,载钟鸣旦、杜鼎克编:《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》第12册,台北:台北利氏学社,2002年,第432-433页。

(58)关于古代中国的鬼怪致病观念,见马伯英:《中国医学文化史》,上海:上海人民出版社,1997年,第123-130页。

(59)陆长春:《香饮楼宾谈》卷2《鬼诈》,《笔记小说大观》第18册,南京:江苏广陵古籍刻印社,1983年,第394页。

(60)祝平一:《身体、灵魂与天主:明末清初西学中的人体生理知识》,第92-93页。

(61)马国贤著,李天纲译:《清廷十三年——马国贤在华回忆录》,上海:上海古籍出版社,2004年,第38页。

(62)佚名:《湖广圣迹》,第433页。

(63)周奇:《边缘到中心:唐宋江西道教研究》,厦门大学历史系2002年未刊硕士论文。王见川:《龙虎山张天师的兴起与其在宋代的发展》,载高致华编:《探寻民间诸神与信仰文化》,合肥:黄山书社,2006年,第31-68页。

(64)[光绪]《抚州府志》卷2之一《地理志·疆域》,第1页。

(65)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第213-214页。

(66)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第214页。

(67)(71)任继愈主编:《中国道教史》,上海:上海人民出版社,1997年,第346-397、556-563,350-369页。

(68)王见川:《龙虎山张天师的兴起与其在宋代的发展》,载高致华编:《探寻民间诸神与信仰文化》,第56页。

(69)(70)(72)(73)(74)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第214、246、247、248、248页。

(75)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第29页。

(76)(77)(78)(79)《耶稣会士中国书简集》第1卷,第236、218-220、218、221页。

(80)马西沙、韩秉方著:《中国民间宗教史》,上海:上海人民出版社,1992年,第516-518页。

(81)蒋竹山:《汤斌禁毁五通神——清初政治菁英打击通俗文化的个案》,《新史学》第6卷第2期,1995年,第67-112页。

(82)《耶稣会士中国书简集》第4卷,第182页。

(83)(84)《耶稣会士中国书简集》第2卷,第215、216页。

(85)李文潮、H·波塞尔编:《莱布尼茨与中国》,北京:科学出版社,2002年,第62页。

(86)顾长声:《传教士与近代中国》,上海:上海人民出版社,1981年,第275页。NU35