| 明清史 |

明前期北方土地开发与“三荒”问题

——生态环境史视角

赵玉田

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2008年10期

【原文出处】《贵州社会科学》(贵阳)2008年8期第119~124页

【作者简介】赵玉田,南开大学历史学院博士后。

【关 键 词】生态环境/土地开发/乡村社会

中图分类号:K248 文献标识码:A 文章编号:1002-6924(2008)08-119-124

明前期,乡村社会秩序重建与农业经济恢复是时代主题。其中,在北方地区,明朝以“先王之世”为旗帜,以休养生息为方针,以土地开发为途径,积极构建以自耕农经济为主体的丰衣足食、统治有力的小农社会①。时人亦称:“切惟洪武、永乐年间,北直隶、山东地方土广人稀,太祖太宗屡涣纶音,许民尽力耕种,永不起科,盖欲地辟民聚以壮基图,圣虑神谟深且远矣。”[1](卷52)

实质上,明前期北方土地开发②是一场由政府组织、以纵民滥垦为主要特征的大开荒运动。短时间内,它使北方大量荒地变为农田;同时,它也成为一种主要致灾因子,“三荒”问题因之而迅速催生并爆发。

“三荒”问题作为明前期北方主要社会问题之一,以往学界多以“流民问题”或“灾荒”一语蔽之,少有具体阐释与关注。本文拟从环境史视角予以考察,藉以探究“三荒”问题爆发的区域特征及其主要发生机制。

一、“三荒”问题的区域性特征

“三荒”系指“灾荒”、“人荒”、“地荒”三者在空间上耦合、在时间上相继发生的一种极其悲惨的民生状态与乡村聚落荒废现象。其中,“灾荒”是指灾害频发,饥荒严重;“人荒”是指饥民逃荒,人口锐减;“地荒”是指耕地抛荒,土地荒芜。“三荒”发生次序为:“灾荒”一经出现,“人荒”随之发生,“地荒”接踵而至,乡村社会遂呈自然化倾向,断垣残壁,荒草弥漫。

历史上,“三荒”作为一种特殊的社会现象,时有发生。其中,在土地开发大背景下,明前期北方“三荒”问题不仅来得早,而且非常严重,极具典型性。概言之,明前期北方“三荒”问题具有如下特征:

(一)灾荒频繁,生态流民③“颠踣道路”,“三荒”问题严重

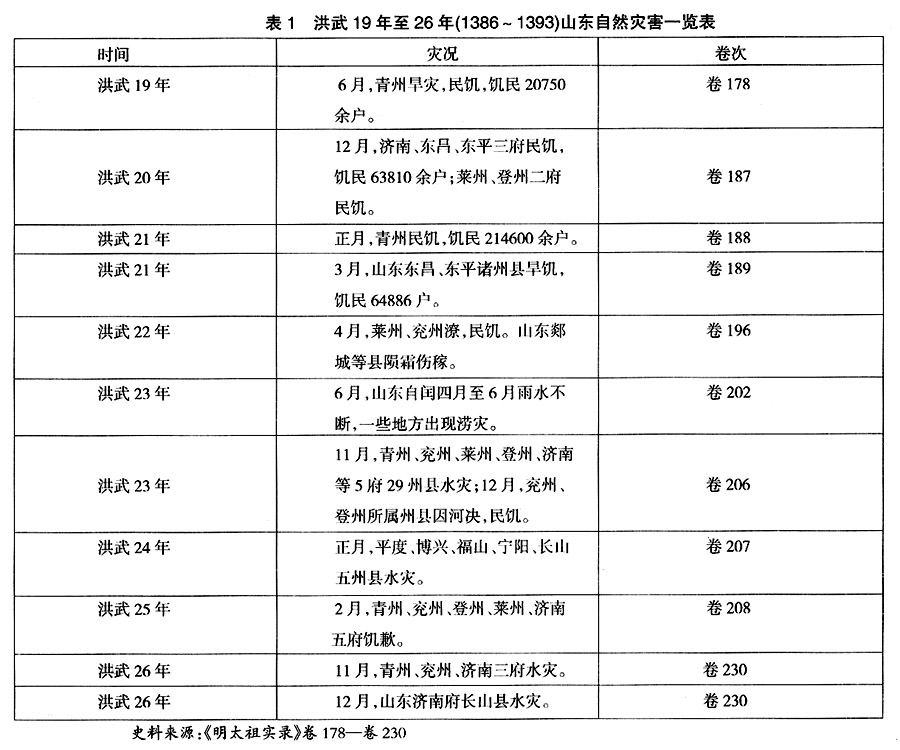

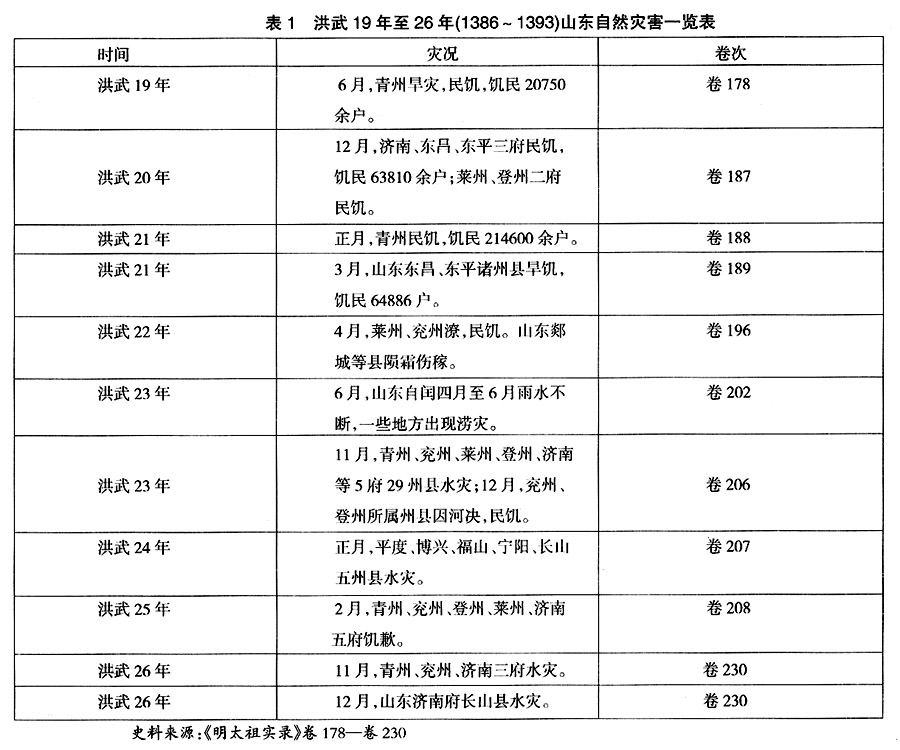

明前期,朝廷鼓励垦荒,不时蠲免租税,意在“藏富于民。”[2](卷176)然而,即便政治清明的洪武时期,“时和岁丰,数口之家犹可足食;不幸水旱,年穀不登,则举家饥困。”[2](卷250)特别是北方地区,“水旱相仍”,饥荒严重,生态流民越来越多。下文仅以明前期山东相关情况为例(见表1)予以说明。

从表1不难看出,洪武中后期,山东有两个现象值得我们注意:一是灾害频繁。如洪武19年至26年(1386-1393年),仅《明太祖实录》记载的山东灾害就达13次之多,灾区囊括整个山东,可谓无处不灾;二是饥荒严重,饥民数量庞大,饥荒涉及范围广。上述史实也说明,作为明前期北方重要土地开发区的山东,虽然朝廷给予很多优惠政策④,农民并未因此而免于饥饿。

洪武时期山东灾害频发与饥荒严重的重要原因之一是生态环境日趋恶化的事实。史称,元末以来,山东“青、兖、济南、登、莱五府民稠地狭。”[2](卷236)尤其是“东三府”(青州、登州、莱州)山多土瘠,生态环境较差。随着农民“尽力开垦”,生态环境日趋恶化,水旱等灾害频发,农业经常歉收或绝收,饥荒普遍而严重。为了求生,饥民沦为生态流民,弃耕逃荒,以致洪武后期,朝廷不得不诏令:“山东概管农民务见丁着役,限定田亩,着令耕种。敢有荒芜田地流移者,全家迁化外。”[3](卷24)明太祖慨叹:“山东、河南民多懒于农事,以致衣食不给。”[2](卷256)至永乐9年(1412年),“东三府”因“土瘠民贫,(农民)一遇水旱衣食不给,多逃移于东昌、兖州等府受雇苟活。”[4](卷116)而且,逃荒人数越来越多。仅正统12年(1447年),“青州府地瘠民贫,差役繁重,频年荒歉,诸诚一县逃移者一万三百余户,民食不给,至扫草子、削树皮为食,续又逃亡二千五百余家。”[5](卷152)灾民大量逃亡,土地抛荒,农村萧条,一些乡村聚落也陷入地荒人稀,社会经济衰蔽的“三荒”厄运。

事实上,不仅山东如此。明前期,随着主要农业人口聚落的农业生态环境日益恶化,北方各地相继出现生态流民现象。如“北平河间府献州交河县洪武四年旱灾,黍麦不收,人民饥窘,流移者一千七十三户,所荒田土三百三十余顷。”[2](卷98)洪武24年(1391年),“太原府代州五台县民饥,流移者众,田土荒弃。”[2](卷212)再如正统初年,明臣孙原贞称:“臣前任河南参政时,查各处逃户周知文册,通计二十余万户。内山东、山西、顺天等府逃户数多。其河南之开封、汝宁,山东兖州,直隶之风阳、大名,此几府地界相连,往时近黄河湖泺浦苇之乡,后河浅水消,遂变膏腴之地。逋逃潜住其间者尤众。近因河溢横流,此几处水荒。流民复散,间有回乡,多转徙南阳、唐、邓,湖广襄樊、汉沔之间趁食。”[6](P185)林金树先生曾就《明实录》所记载的洪武24年(1391年)至正统12年(1447年)的22次流民事件统计,其间,山东、山西、北直隶、河南、陕西及湖广等处已复业和“累招不还”的逃移之民约898673户,以每户5口计算,约有4493365人。[7]由此可见,明前期北方地区“逃移”之民数量之多,生态流民问题亦何其严重。

(二)“三荒”问题经历由“点”到“面”的地域扩张过程,最终几乎波及整个北方乡村社会,呈现出明显的区域普遍性特征

洪武时期,北方“三荒”问题首先以“点”的形式发生在地瘠民贫、环境恶劣的个别乡村聚落,如山东“东三府”及山西部分地区等;随着明朝加大开荒力度,北方屯民数量大增,军屯密布内地与边疆。他们毁林开荒造田,尤其是北边、西北农牧交错的边际土地也遭到滥垦滥伐,造成地表植被被大量铲除,生态系统紊乱,水土流失加剧,生态更加脆弱,环境灾变频繁,“三荒”问题迅速蔓延,北方许多地区(“面”)相继出现“三荒”问题。如:永乐10年(1413年),山西平陆县因山高土薄,连岁旱涝,民人大饥。是年,山西蒲州、稷山、河津、荣等县民饥,饥民采蒺藜、掘薄根为食。[4](卷124)永乐15年,山西平阳、大同、蔚州、广灵等府州县由于地硗且窄,连年荒歉,成群结队的生态流民抛弃家园,“逐水草而居”。[4](卷188)。至正统5年(1439年),“山西平定、苛岚、朔、代等州,寿阳、静乐、灵丘等县人民,往往车载幼小男女,牵扶瞽疾老羸,采野菜、煮榆皮而食;百十成群,沿途住宿,皆因饥饿而逃者。”[5](卷66)

除山西外,永乐中后期始,随着环境恶化,饥民增多,流民增多,北方“三荒”问题席卷区域越来越广。其中,仅永乐13年(1415年)8月,明政府赈济山东东昌、兖州、济南、青州等府饥民16460余户;赈济河南南阳、汝宁、开封、卫辉、彰德、怀庆等府饥民57670余户;赈济北京、顺天、河间、大名、真定等府饥民83740余户;是月,再次赈济河南南阳府新安等五县饥民14297户。[4](卷167)永乐19年(1421年),“山东、河南、山西、陕西诸处人民饥荒,水旱相仍,至剥树皮、掘草根、簸稗子以为食。而官无储蓄,不能赈济,老幼流移,颠踣道路,卖妻鬻子以求苟活。”[6](P164)至天顺元年(1457年),“山东、直隶等处,连年灾伤,人民缺食,穷乏至极,艰窘莫甚。园林桑枣,坟茔树砖,砍掘无存。易食已绝,无可度日,不免逃窜。携男抱女,衣不遮身,披草荐蒲席,匍匐而行,流移他乡,乞食街巷。欲卖子女,率皆缺食,谁为之买?父母妻子不能相顾,哀号分离,转死沟壑,饿殍道路,欲便埋葬,又被他人割食,以此一家父子自相食。皆言往昔曾遭饥饿,未有如今日也。”[5](卷278)

明前期北方“三荒”问题作为一种历史现象,成因较为复杂,其中,赋役剥削繁重与灾荒救助不力是其主要发生机制之一,这是事实,但不是“事实”的全部。笔者认为,若全面探究明前期北方“三荒”问题发生机制,土地开发运动是最为重要的考察对象之一,不能小视,更不应该忽略。因之,笔者拟从环境史视角探究土地开发与“三荒”问题的内在关联及其具体发生机制。

二、农业开发与“三荒”问题发生机制

透过明前期北方“三荒”现象,我们可以发现,它的发生并非偶然。其中,以纵民滥垦为主要特征的土地开发是其主要发生机制之一。盲目垦荒(土地开发)所造成的环境问题不仅加速了北方环境灾变、农民贫困化,“灾害型村落”⑤增多,更造成部分区域的农业失去再生产的意义与可能,并最终激化北方乡村社会各种矛盾,促成“三荒”问题地总爆发。具体说来,其表现如下:

(一)以“脆弱生态环境⑥+脆弱乡村社会”为主要特征的区域环境与社会实际是“三荒”问题爆发的前提条件

“地荒人稀”是明初北方社会的表面现象,真实内容应是“脆弱生态环境+脆弱乡村社会”。具体说来,元明之际,北方战乱、饥荒与瘟疫横行。是时,许多村镇变为废墟,断壁残垣,满目荒凉。其中,乡村社会破败而失范,农民稀少(山西及部分区域除外)而贫困,农业生产条件恶劣而毫无保障,凡此,成为北方乡村社会脆弱性的主要表现。如“中原诸州,元季战争受祸最惨,积骸成丘,居民鲜少。”[2](卷176)尤其是河北一带,早在“金元用兵之际,至有举城罹锋刃、老幼无孑遗,惨亦甚矣。洪武、永乐之初,生育未繁,城市多荆棘,四廓咸盗梗。”[8](卷1,“建制沿革”)至于环境方面,明以前,北方腹地、甚至许多边际土地及大面积森林几乎都遭到滥垦滥伐,生态环境破坏严重,很多林地消失,平地草木稀疏,局部地区出现沙化、碱化问题,水土流失加剧⑦。明开国之际,北方虽然荒草连天,实质上,许多地方生态非常脆弱,环境灾变频仍。如时人称,“北方地经霜雪,不甚惧旱,惟水潦之是惧。十岁之间,旱者什一二,而潦恒至六七。”[9](P136)再如河间府,“灾伤叠见,而所遇有异焉。被水灾者十常八九,被旱灾者十常五六,被蝗灾者十常三四,而地蚕水雹之类又十常一二存焉。然瀛地苦寒,余无别艺,耕田而馁,则他无可望矣。”[10](卷10)

概言之,明初,北方一些区域社会残破,经济衰蔽,农民贫困,土地开发缺少必要的社会物质基础;生态脆弱,天灾频繁,土地开发缺少必需的生态环境条件。从当时的综合情况看,北方农业分区域、适度发展应是战略着眼点。然而,明朝当局不可能顾及这些,他们似乎认为有土地就有一切,土地是万能的。因此,鼓励屯军与农民最大限度开垦土地。这种盲目的、掠夺性的滥垦行为加速了环境灾变步伐。因此,“脆弱生态环境+脆弱乡村社会”遂成为“三荒”问题爆发的前提条件。史称,明前期“北方地土平夷广衍,中间大半泻卤瘠薄之地、葭苇沮洳之场,且地形率多窪下。一遇数日之雨即成淹没,不必霖潦之久,辄有害稼之苦。祖宗列圣(指明太祖、明太宗)盖有见于此,所以有永不起科之例,有不许额外丈量之禁。是以北方人民虽有水涝灾伤,犹得随处耕垦,以帮助粮差,不致坐窘衣食。”[6](P2107)如北直隶威县,“地土自国初承胡元之乱,积兵火之余,类皆荒弃不治,兼以沙碱不堪。永乐间,募民尽力开种,并不计亩起科。”[11](卷4)显然,这种只顾眼前利益的纵民滥垦的土地开发是掠夺性的,是以大规模破坏生态环境为代价的,它的直接后果是造成无数个在密集自然灾害打击下贫困而呈疲态的“灾害型村落”,造成一个个潜在的“三荒”策源地。

(二)掠夺性的土地开发使脆弱生态环境与脆弱乡村社会二者恶性互动,“灾害型乡村”越来越多,土地开发变为“三荒”问题主要发生机制之一

如上文所述,明初,北方农民普遍性贫困,一些地区生态环境脆弱,特别是边际土地,生态呈疲态,灾变可能性较大。然而,是时,扩大耕地面积又成为屯军与农民改变现状,屯军增加粮食收获的唯一选择。因此,在朝廷奖励性政策的鼓励下,他们尽力开荒,如洪武初,太原朔州诸处大量屯军“悉皆屯田”。[2](卷56)朝廷又诏令“极边沙漠”各州屯军“无事则耕种。”[2](卷62)仅洪武8年,“山西大同都卫屯田二千六百四十九顷。”[2](卷96)这些地区“山高地寒,土脉硗薄,五谷鲜收。有今岁开垦而明年即抛荒者,有歇种此段而复新开别段者。论大概亩数虽多,较其实堪种甚少。”[6](P4180)凡此,造成生态系统紊乱,土地退化、沙化严重,灾变频繁。至于内地,由于开垦过度,生态环境问题也相继出现。如:明初,地广人稀的东昌府是山东重点土地开发区域,明政府多次迁入人口。据统计:“洪武二十二年东昌府有山西移民约6万余人,那么,土著约为5万人。到洪武二十八年,东昌府接纳的移民人口为14.5万人,加上5万土著,共有人口约20万左右。”[12]其中,东昌属邑武城县,洪武初,“武城户口稀少,良由水旱频仍,流移者多也。”[13](第1卷)随着移民迁入与人口繁衍⑧,武城县人口迅速增加。洪武24年(1391年)至永乐10年(1412年)的20余年间,该县人口增加10768人;永乐10年至天顺5年(1461年)的50年间,人口又增加12394人。[13](第1卷)人既是生产者,也是消费者。人口增加,粮食需求量随着剧增。为获得更多粮食,武城县极力扩大耕地面积。大规模开荒与反复播种导致水土流失等环境问题出现。如武城“地多碱斥而旱涝不常。”[13](第2卷)且“武城土地狭,沙卤多,陵谷、沟渠、道路又居其大半,物产其间者率不良。然亦不产金铁,鱼盐之利全无,律以旁邑,又为瘠薄不堪之甚。民之生于兹者,又多游惰,不谙治生之术,全赖谷土,谷土实不足以赡之。加之水旱相仍,荒馑荐臻,弊端蠹政滋蔓其间,民之号苦吁天者不知其几也。”[13](第2卷)恶劣的生态环境成为武城农民困苦、社会“积贫”的重要原因之一。时人为此感慨:“民何不幸而生兹邑也!平居无事犹可苟且目前,万一边陲有警或遇河决,四境为湾池,惟有流移转徙为盗偷生而已。”[13](第2卷)又如,东昌府莘县“南接濮阳之水,北抵清河之源,东近乎会通(河),西联乎渭川,境内平坦而低漥相间。”[14](卷1)元末以来,“数年屡罹兵燹,楼馆灰烬,市井丘虚,罄然一空。”[14](卷8)随着人口增加,“国朝初,人稀少,多荆棘,至永乐间,渐次开辟,故田地加多,自此以后,再无增减。”[14](卷2)永乐10年始,土地连年复种指数高达100%。[14](卷2)这就造成地力锐减,粮食低产,环境恶化。无灾之年,民人尚可勉强度日;遇天灾遂成饥民、流民,甚至出现灾年人相食的惨剧。如“成化二十一年,(莘县)亢阳不雨,夏麦、秋禾遍地赤野,富者犹可庶几,贫者何以存活,故是时民有杀人而食者。”[14](卷6)

由于土地开发造成的环境胁迫型脆弱性⑨使灾变频仍,除山东外,北方其他一些区域也相继出现“三荒”问题。如弘治年间,“顺天、永平、河间、保定、真定、顺德、广平、大名及河南开封、怀庆等府“各因大水河溢或冲为深涧或盖压平沙,否者又多硝碱,绝无收获”。[15](卷186)一遇天灾,人逃地荒。即“内地之民,不特汉、沔多旷土。余望皆红蓼白茅,大抵多不耕之地。间有耕者,又若天泽不时,非旱即涝。盖雨多则横潦瀰漫,无处归束;无雨则任其焦萎,救济无资。饥饿频仍,窘迫流徙,地广人稀,坐此故也。”[16](卷4)换句话说,明政府旨在通过扩大耕地面积实现北方地区治穷和解决农民吃饭问题,即“广种多收”;始料未及的是,经过一段时日的漫山遍野开荒,“广种薄收”与“地瘠民贫”变成现实,反倒造成一个个“灾害型村落”。这种村落实际上成为潜在的“三荒”策源地,一旦发生较为严重的自然灾害,它们迅即成为“三荒”之地。

另外,土地开发中,基本农田水利设施缺失,农业经营方式落后也加速了“三荒”问题的形成与爆发。时人指出:“北人未习水利,惟苦水害。而水害之未除者,正以水利之未修也。”[6](P4306)因为“水利之未修”,“旱则赤地千里,涝则洪流万顷。惟寄命于天,以幸其雨阳时若,庶几乐岁无饥耳。”[6](P4309)另一方面,土地开发中,政府既没有给农民以技术支持,也缺少物质资助。在无助状态下,农民重复着低水平的旱作农业生产活动,扩大耕地面积成为他们提高收入的唯一选择。而“在生态系统良性循环阈值被突破和缺乏现代生产要素投入的双重约束下,随着人口继续增长,只能靠土地利用数量扩张满足需求;土地数量扩张进一步加剧生态系统破坏,使其赖以生存的土地质量下降,产出减少。土地利变化的这种生存型驱动作用使贫困与生态环境陷入互为因果的恶性循环之中。”[17](P144)

三、余论

作为“类”的人与作为组织的人类社会的历史根基都处在生态系统的运行方式中,研究人类历史、研究传统农业社会历史绝对不能将其同生态环境割裂开来。因为,生态环境不是人类历史的旁观者,而是参与者。

恩格斯曾深刻阐述人类与生态环境的密切关系:“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。每一次胜利,在第一步都确实取得了我们预期的结果,但是在第二步和第三步却有了完全不同的、出乎预料的影响,常常把第一个结果又取消了。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了想得到耕地,把森林都砍完了,但是他们梦想不到,这些地方今天竟因此成为荒芜不毛⑩之地,因为他们使这些地方失去了森林,也失去了积聚和贮存水分的中心”。[18](P519)

基于以上认识,回观我国历史上的“治乱相仍”现象,无论“盛世”还是“乱世”,其所以然,政治经济原因无疑是重要的,甚至起着决定性作用,但是,环境因素影响也是不应忽略的。

严复认为,一个王朝“积数百年,地不足养,循至大乱,积骸如莽,血流成渠,时暂者十余年,久者几百年,直至人数大减,其乱渐定,乃并数人之产以养一人,衣食既足,自然不为盗贼,而天下相安。”[19]严复所论虽非全面,但是,也揭示了一种道理,即土地承载力状况与社会安危存在内在关联。事实上,这种“内在关联”是不容忽视的客观存在。其中,“地不足养”不仅表现在人均耕地数量不足,还表现在耕地质量(地力)下降与环境灾变频繁等方面。如果从环境史视角审视,不难发现,我国历史上“乱世”之后的“地荒人稀”往往成为“盛世”的基础与前提。新王朝藉此大规模开荒毁林造田,一时间,人地关系变得宽松,初步实现“我们对自然界的胜利”——荒地变农田,粮食总产量增加,吃饭问题暂时基本或大部分解决(“盛世”)。然而,其后,“对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。”结果是“常常把第一个结果又取消了”——地力下降,生态危机,灾害频繁,饥民遍野(“乱世”)。

如果继续从环境视阈探寻,我们还会发现,无论是王朝更迭,还是“三荒”爆发,它们既是社会现象,也是自然现象。它们的“表演”不过是自然界面对自己的“异化物”——人类社会的过分刺激而采取的一种自我“生理”机制调节与身体“修复”而已。经过短暂调节与修复,“异化物”式微(“三荒”是主要表现之一),其后,部分地区的生态环境再度符合传统农业生产与农业社会正常运行的客观需要,于是,“异化物”便慢慢开始新一轮的农业社会构建。

关于“三荒”问题的本质,笔者认为,小农社会通过以“三荒”的形式短期“休克”或“失范”,为土地原占有关系再度“洗牌”与重新分配提供了可能。所以说,“三荒”现象是中国传统小农社会“死去活来”间隙的一种特殊社会状态,是一种极端的社会自然化现象,也是小农社会得以长期延续的重要原因之一。

注释:

①具体内容可参见笔者《明代北方的灾荒与农业开发》,吉林人民出版社2003年版.

②笔者认为,明前期北方土地开发运动始于洪武元年(1368年),止于正统后期,前后约80余年。洪武元年,明太祖提出北方农业开发战略,即“今伤乱之后,中原草莽,人民稀少,所谓田野辟、户口增,此正中原今日之急务。”(《明太祖实录》卷37,“洪武元年十二月已巳条”)是为北方土地开发运动之始;正统六年(1441年),“山东、河南、北直隶并顺天府但有开荒无额田地俱从轻起科。”(嘉靖《河间府志》,卷八)至正统末年,土地兼并问题凸现,鼓励垦荒政策已经有名无实,土地开发运动告一段落。

③李心纯撰文指出:“有明一代乃至清初,以山西、河北自然灾害的环境特征,可以清楚地说明黄河流域的农业生态环境不断恶化。而流民将成千上万顷农田撂荒,除去社会政治等各种原因,生态环境变化下难以振兴的农业生产经济,也是不可忽视的重要因素。”(见李心纯:《黄河流域与绿色文明——明代山西河北的农业生态环境》,人民出版社1999年版,第133页。)笔者受此观点启发,进一步明确“生态流民”概念。所谓生态流民,主要是指由于农业生态环境严重恶化及自然灾害加剧而致贫、在频繁灾害打击下而不得不逃荒的贫困灾民。明前期北方地区许多农村流民都属于生态流民类型。(具体内容参见笔者著《明代北方的灾荒与农业开发》,吉林人民出版社2003年版,第147-150页。)

④本文之所以称山东为明前期重要土地开发区,不仅表现在山东土地开发规模上,更为主要的是,明政府在开发政策上对山东多有所专指,表现了中央政府对山东土地开发的重视。如“皇明洪武十三年,诏山东、北平等民间田土诏许尽力开垦,有司毋得起科;(洪武)二十八年,令山东、河南开垦田地永不起科;正统四年诏垦荒田;成化元年添设河南、山东等布政司参政各一员,所属各府同知一员,职专提督人民栽种耕耘及预备仓粮籴买劝借;成化十年添设山东布政司参政一员专理劝农。”(〈明〉朱泰、游季勋等修纂:万历《兖州府志》,卷24“田赋”,天一阁藏明代方志选刊续编。)

⑤笔者在此提出的“灾害型村落”概念,是指在频繁自然灾害破坏下勉强维持存在的农业村落类型。这种类型村落的主要特征为:生态环境较差,自然灾害频繁,村落没有必要的农田水利设施,农民生产力较低,靠天吃饭,广种薄收,农业收成好坏完全由天来决定。它的最大特征是社会脆弱、经济呈疲态,只能勉强维持原状——贫困落后,农民生活与村落发展完全为自然灾害左右。

⑥所谓脆弱生态“是一种对环境因素改变反应敏感而维持自身稳定的可塑性较小的生态环境系统。”(具体内容见刘燕华、李秀彬主编:《脆弱生态环境与可持续发展》,商务印书馆2001年版,第6页。)

⑦具体内容参见王玉德、张全明等著:《中华五千年生态文化》,华中师范大学出版社1999年版,第216页;第342-344页;第430-431页。

⑧据嘉靖《武城县志》载:武城乡村共21里,由3个乡与18个屯组成,其中,“乡为土民,屯为迁民,洪武初制则然。”(尤麟、陈露:嘉靖《武城县志》,天一阁藏明代方志选刊。)

⑨脆弱生态环境成因不外乎两类,一是结构性脆弱性,二是胁迫型脆弱性。其中,胁迫型脆弱性按其胁迫来源,可分为人类活动胁迫型与环境胁迫型。人类活动胁迫型脆弱性是指造成自然(人文)系统脆弱的压力和干扰来自人类的各种社会经济活动。人类过度垦殖、过度放牧、滥垦滥伐、过度灌溉等各种不合理的经济活动是造成某一系统脆弱的主要驱动力。(参见刘燕华、李秀彬主编:《脆弱生态环境与可持续发展》,商务印书馆2001年版,第10页与第13页。)

⑩“荒芜”意指“(田地)因无人管理而长满野草。”(见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆2002年修订第3版,第553页。)“不毛”的“毛”是指“杂草”,“不毛”是指不长杂草。所以,笔者认为,此句“荒芜不毛”的译文不妥。

【专 题 号】K24

【复印期号】2008年10期

【原文出处】《贵州社会科学》(贵阳)2008年8期第119~124页

【作者简介】赵玉田,南开大学历史学院博士后。

| 【内容提要】 | 明前期,北方土地开发未能建成以“先王之世”相标榜的丰衣足食的乡村社会,其反倒成为生态环境与乡村社会恶性互动的内在机制。其中,环境问题则是土地开发夭折与乡村社会过早陷入“三荒”危机的重要病理之一。最终,明前期的“三荒”现象成为一种极端的社会自然化现象,与它在前代的对应物一起推动着中国传统小农社会的长期延续。 |

明前期,乡村社会秩序重建与农业经济恢复是时代主题。其中,在北方地区,明朝以“先王之世”为旗帜,以休养生息为方针,以土地开发为途径,积极构建以自耕农经济为主体的丰衣足食、统治有力的小农社会①。时人亦称:“切惟洪武、永乐年间,北直隶、山东地方土广人稀,太祖太宗屡涣纶音,许民尽力耕种,永不起科,盖欲地辟民聚以壮基图,圣虑神谟深且远矣。”[1](卷52)

实质上,明前期北方土地开发②是一场由政府组织、以纵民滥垦为主要特征的大开荒运动。短时间内,它使北方大量荒地变为农田;同时,它也成为一种主要致灾因子,“三荒”问题因之而迅速催生并爆发。

“三荒”问题作为明前期北方主要社会问题之一,以往学界多以“流民问题”或“灾荒”一语蔽之,少有具体阐释与关注。本文拟从环境史视角予以考察,藉以探究“三荒”问题爆发的区域特征及其主要发生机制。

一、“三荒”问题的区域性特征

“三荒”系指“灾荒”、“人荒”、“地荒”三者在空间上耦合、在时间上相继发生的一种极其悲惨的民生状态与乡村聚落荒废现象。其中,“灾荒”是指灾害频发,饥荒严重;“人荒”是指饥民逃荒,人口锐减;“地荒”是指耕地抛荒,土地荒芜。“三荒”发生次序为:“灾荒”一经出现,“人荒”随之发生,“地荒”接踵而至,乡村社会遂呈自然化倾向,断垣残壁,荒草弥漫。

历史上,“三荒”作为一种特殊的社会现象,时有发生。其中,在土地开发大背景下,明前期北方“三荒”问题不仅来得早,而且非常严重,极具典型性。概言之,明前期北方“三荒”问题具有如下特征:

(一)灾荒频繁,生态流民③“颠踣道路”,“三荒”问题严重

明前期,朝廷鼓励垦荒,不时蠲免租税,意在“藏富于民。”[2](卷176)然而,即便政治清明的洪武时期,“时和岁丰,数口之家犹可足食;不幸水旱,年穀不登,则举家饥困。”[2](卷250)特别是北方地区,“水旱相仍”,饥荒严重,生态流民越来越多。下文仅以明前期山东相关情况为例(见表1)予以说明。

从表1不难看出,洪武中后期,山东有两个现象值得我们注意:一是灾害频繁。如洪武19年至26年(1386-1393年),仅《明太祖实录》记载的山东灾害就达13次之多,灾区囊括整个山东,可谓无处不灾;二是饥荒严重,饥民数量庞大,饥荒涉及范围广。上述史实也说明,作为明前期北方重要土地开发区的山东,虽然朝廷给予很多优惠政策④,农民并未因此而免于饥饿。

洪武时期山东灾害频发与饥荒严重的重要原因之一是生态环境日趋恶化的事实。史称,元末以来,山东“青、兖、济南、登、莱五府民稠地狭。”[2](卷236)尤其是“东三府”(青州、登州、莱州)山多土瘠,生态环境较差。随着农民“尽力开垦”,生态环境日趋恶化,水旱等灾害频发,农业经常歉收或绝收,饥荒普遍而严重。为了求生,饥民沦为生态流民,弃耕逃荒,以致洪武后期,朝廷不得不诏令:“山东概管农民务见丁着役,限定田亩,着令耕种。敢有荒芜田地流移者,全家迁化外。”[3](卷24)明太祖慨叹:“山东、河南民多懒于农事,以致衣食不给。”[2](卷256)至永乐9年(1412年),“东三府”因“土瘠民贫,(农民)一遇水旱衣食不给,多逃移于东昌、兖州等府受雇苟活。”[4](卷116)而且,逃荒人数越来越多。仅正统12年(1447年),“青州府地瘠民贫,差役繁重,频年荒歉,诸诚一县逃移者一万三百余户,民食不给,至扫草子、削树皮为食,续又逃亡二千五百余家。”[5](卷152)灾民大量逃亡,土地抛荒,农村萧条,一些乡村聚落也陷入地荒人稀,社会经济衰蔽的“三荒”厄运。

事实上,不仅山东如此。明前期,随着主要农业人口聚落的农业生态环境日益恶化,北方各地相继出现生态流民现象。如“北平河间府献州交河县洪武四年旱灾,黍麦不收,人民饥窘,流移者一千七十三户,所荒田土三百三十余顷。”[2](卷98)洪武24年(1391年),“太原府代州五台县民饥,流移者众,田土荒弃。”[2](卷212)再如正统初年,明臣孙原贞称:“臣前任河南参政时,查各处逃户周知文册,通计二十余万户。内山东、山西、顺天等府逃户数多。其河南之开封、汝宁,山东兖州,直隶之风阳、大名,此几府地界相连,往时近黄河湖泺浦苇之乡,后河浅水消,遂变膏腴之地。逋逃潜住其间者尤众。近因河溢横流,此几处水荒。流民复散,间有回乡,多转徙南阳、唐、邓,湖广襄樊、汉沔之间趁食。”[6](P185)林金树先生曾就《明实录》所记载的洪武24年(1391年)至正统12年(1447年)的22次流民事件统计,其间,山东、山西、北直隶、河南、陕西及湖广等处已复业和“累招不还”的逃移之民约898673户,以每户5口计算,约有4493365人。[7]由此可见,明前期北方地区“逃移”之民数量之多,生态流民问题亦何其严重。

(二)“三荒”问题经历由“点”到“面”的地域扩张过程,最终几乎波及整个北方乡村社会,呈现出明显的区域普遍性特征

洪武时期,北方“三荒”问题首先以“点”的形式发生在地瘠民贫、环境恶劣的个别乡村聚落,如山东“东三府”及山西部分地区等;随着明朝加大开荒力度,北方屯民数量大增,军屯密布内地与边疆。他们毁林开荒造田,尤其是北边、西北农牧交错的边际土地也遭到滥垦滥伐,造成地表植被被大量铲除,生态系统紊乱,水土流失加剧,生态更加脆弱,环境灾变频繁,“三荒”问题迅速蔓延,北方许多地区(“面”)相继出现“三荒”问题。如:永乐10年(1413年),山西平陆县因山高土薄,连岁旱涝,民人大饥。是年,山西蒲州、稷山、河津、荣等县民饥,饥民采蒺藜、掘薄根为食。[4](卷124)永乐15年,山西平阳、大同、蔚州、广灵等府州县由于地硗且窄,连年荒歉,成群结队的生态流民抛弃家园,“逐水草而居”。[4](卷188)。至正统5年(1439年),“山西平定、苛岚、朔、代等州,寿阳、静乐、灵丘等县人民,往往车载幼小男女,牵扶瞽疾老羸,采野菜、煮榆皮而食;百十成群,沿途住宿,皆因饥饿而逃者。”[5](卷66)

除山西外,永乐中后期始,随着环境恶化,饥民增多,流民增多,北方“三荒”问题席卷区域越来越广。其中,仅永乐13年(1415年)8月,明政府赈济山东东昌、兖州、济南、青州等府饥民16460余户;赈济河南南阳、汝宁、开封、卫辉、彰德、怀庆等府饥民57670余户;赈济北京、顺天、河间、大名、真定等府饥民83740余户;是月,再次赈济河南南阳府新安等五县饥民14297户。[4](卷167)永乐19年(1421年),“山东、河南、山西、陕西诸处人民饥荒,水旱相仍,至剥树皮、掘草根、簸稗子以为食。而官无储蓄,不能赈济,老幼流移,颠踣道路,卖妻鬻子以求苟活。”[6](P164)至天顺元年(1457年),“山东、直隶等处,连年灾伤,人民缺食,穷乏至极,艰窘莫甚。园林桑枣,坟茔树砖,砍掘无存。易食已绝,无可度日,不免逃窜。携男抱女,衣不遮身,披草荐蒲席,匍匐而行,流移他乡,乞食街巷。欲卖子女,率皆缺食,谁为之买?父母妻子不能相顾,哀号分离,转死沟壑,饿殍道路,欲便埋葬,又被他人割食,以此一家父子自相食。皆言往昔曾遭饥饿,未有如今日也。”[5](卷278)

明前期北方“三荒”问题作为一种历史现象,成因较为复杂,其中,赋役剥削繁重与灾荒救助不力是其主要发生机制之一,这是事实,但不是“事实”的全部。笔者认为,若全面探究明前期北方“三荒”问题发生机制,土地开发运动是最为重要的考察对象之一,不能小视,更不应该忽略。因之,笔者拟从环境史视角探究土地开发与“三荒”问题的内在关联及其具体发生机制。

二、农业开发与“三荒”问题发生机制

透过明前期北方“三荒”现象,我们可以发现,它的发生并非偶然。其中,以纵民滥垦为主要特征的土地开发是其主要发生机制之一。盲目垦荒(土地开发)所造成的环境问题不仅加速了北方环境灾变、农民贫困化,“灾害型村落”⑤增多,更造成部分区域的农业失去再生产的意义与可能,并最终激化北方乡村社会各种矛盾,促成“三荒”问题地总爆发。具体说来,其表现如下:

(一)以“脆弱生态环境⑥+脆弱乡村社会”为主要特征的区域环境与社会实际是“三荒”问题爆发的前提条件

“地荒人稀”是明初北方社会的表面现象,真实内容应是“脆弱生态环境+脆弱乡村社会”。具体说来,元明之际,北方战乱、饥荒与瘟疫横行。是时,许多村镇变为废墟,断壁残垣,满目荒凉。其中,乡村社会破败而失范,农民稀少(山西及部分区域除外)而贫困,农业生产条件恶劣而毫无保障,凡此,成为北方乡村社会脆弱性的主要表现。如“中原诸州,元季战争受祸最惨,积骸成丘,居民鲜少。”[2](卷176)尤其是河北一带,早在“金元用兵之际,至有举城罹锋刃、老幼无孑遗,惨亦甚矣。洪武、永乐之初,生育未繁,城市多荆棘,四廓咸盗梗。”[8](卷1,“建制沿革”)至于环境方面,明以前,北方腹地、甚至许多边际土地及大面积森林几乎都遭到滥垦滥伐,生态环境破坏严重,很多林地消失,平地草木稀疏,局部地区出现沙化、碱化问题,水土流失加剧⑦。明开国之际,北方虽然荒草连天,实质上,许多地方生态非常脆弱,环境灾变频仍。如时人称,“北方地经霜雪,不甚惧旱,惟水潦之是惧。十岁之间,旱者什一二,而潦恒至六七。”[9](P136)再如河间府,“灾伤叠见,而所遇有异焉。被水灾者十常八九,被旱灾者十常五六,被蝗灾者十常三四,而地蚕水雹之类又十常一二存焉。然瀛地苦寒,余无别艺,耕田而馁,则他无可望矣。”[10](卷10)

概言之,明初,北方一些区域社会残破,经济衰蔽,农民贫困,土地开发缺少必要的社会物质基础;生态脆弱,天灾频繁,土地开发缺少必需的生态环境条件。从当时的综合情况看,北方农业分区域、适度发展应是战略着眼点。然而,明朝当局不可能顾及这些,他们似乎认为有土地就有一切,土地是万能的。因此,鼓励屯军与农民最大限度开垦土地。这种盲目的、掠夺性的滥垦行为加速了环境灾变步伐。因此,“脆弱生态环境+脆弱乡村社会”遂成为“三荒”问题爆发的前提条件。史称,明前期“北方地土平夷广衍,中间大半泻卤瘠薄之地、葭苇沮洳之场,且地形率多窪下。一遇数日之雨即成淹没,不必霖潦之久,辄有害稼之苦。祖宗列圣(指明太祖、明太宗)盖有见于此,所以有永不起科之例,有不许额外丈量之禁。是以北方人民虽有水涝灾伤,犹得随处耕垦,以帮助粮差,不致坐窘衣食。”[6](P2107)如北直隶威县,“地土自国初承胡元之乱,积兵火之余,类皆荒弃不治,兼以沙碱不堪。永乐间,募民尽力开种,并不计亩起科。”[11](卷4)显然,这种只顾眼前利益的纵民滥垦的土地开发是掠夺性的,是以大规模破坏生态环境为代价的,它的直接后果是造成无数个在密集自然灾害打击下贫困而呈疲态的“灾害型村落”,造成一个个潜在的“三荒”策源地。

(二)掠夺性的土地开发使脆弱生态环境与脆弱乡村社会二者恶性互动,“灾害型乡村”越来越多,土地开发变为“三荒”问题主要发生机制之一

如上文所述,明初,北方农民普遍性贫困,一些地区生态环境脆弱,特别是边际土地,生态呈疲态,灾变可能性较大。然而,是时,扩大耕地面积又成为屯军与农民改变现状,屯军增加粮食收获的唯一选择。因此,在朝廷奖励性政策的鼓励下,他们尽力开荒,如洪武初,太原朔州诸处大量屯军“悉皆屯田”。[2](卷56)朝廷又诏令“极边沙漠”各州屯军“无事则耕种。”[2](卷62)仅洪武8年,“山西大同都卫屯田二千六百四十九顷。”[2](卷96)这些地区“山高地寒,土脉硗薄,五谷鲜收。有今岁开垦而明年即抛荒者,有歇种此段而复新开别段者。论大概亩数虽多,较其实堪种甚少。”[6](P4180)凡此,造成生态系统紊乱,土地退化、沙化严重,灾变频繁。至于内地,由于开垦过度,生态环境问题也相继出现。如:明初,地广人稀的东昌府是山东重点土地开发区域,明政府多次迁入人口。据统计:“洪武二十二年东昌府有山西移民约6万余人,那么,土著约为5万人。到洪武二十八年,东昌府接纳的移民人口为14.5万人,加上5万土著,共有人口约20万左右。”[12]其中,东昌属邑武城县,洪武初,“武城户口稀少,良由水旱频仍,流移者多也。”[13](第1卷)随着移民迁入与人口繁衍⑧,武城县人口迅速增加。洪武24年(1391年)至永乐10年(1412年)的20余年间,该县人口增加10768人;永乐10年至天顺5年(1461年)的50年间,人口又增加12394人。[13](第1卷)人既是生产者,也是消费者。人口增加,粮食需求量随着剧增。为获得更多粮食,武城县极力扩大耕地面积。大规模开荒与反复播种导致水土流失等环境问题出现。如武城“地多碱斥而旱涝不常。”[13](第2卷)且“武城土地狭,沙卤多,陵谷、沟渠、道路又居其大半,物产其间者率不良。然亦不产金铁,鱼盐之利全无,律以旁邑,又为瘠薄不堪之甚。民之生于兹者,又多游惰,不谙治生之术,全赖谷土,谷土实不足以赡之。加之水旱相仍,荒馑荐臻,弊端蠹政滋蔓其间,民之号苦吁天者不知其几也。”[13](第2卷)恶劣的生态环境成为武城农民困苦、社会“积贫”的重要原因之一。时人为此感慨:“民何不幸而生兹邑也!平居无事犹可苟且目前,万一边陲有警或遇河决,四境为湾池,惟有流移转徙为盗偷生而已。”[13](第2卷)又如,东昌府莘县“南接濮阳之水,北抵清河之源,东近乎会通(河),西联乎渭川,境内平坦而低漥相间。”[14](卷1)元末以来,“数年屡罹兵燹,楼馆灰烬,市井丘虚,罄然一空。”[14](卷8)随着人口增加,“国朝初,人稀少,多荆棘,至永乐间,渐次开辟,故田地加多,自此以后,再无增减。”[14](卷2)永乐10年始,土地连年复种指数高达100%。[14](卷2)这就造成地力锐减,粮食低产,环境恶化。无灾之年,民人尚可勉强度日;遇天灾遂成饥民、流民,甚至出现灾年人相食的惨剧。如“成化二十一年,(莘县)亢阳不雨,夏麦、秋禾遍地赤野,富者犹可庶几,贫者何以存活,故是时民有杀人而食者。”[14](卷6)

由于土地开发造成的环境胁迫型脆弱性⑨使灾变频仍,除山东外,北方其他一些区域也相继出现“三荒”问题。如弘治年间,“顺天、永平、河间、保定、真定、顺德、广平、大名及河南开封、怀庆等府“各因大水河溢或冲为深涧或盖压平沙,否者又多硝碱,绝无收获”。[15](卷186)一遇天灾,人逃地荒。即“内地之民,不特汉、沔多旷土。余望皆红蓼白茅,大抵多不耕之地。间有耕者,又若天泽不时,非旱即涝。盖雨多则横潦瀰漫,无处归束;无雨则任其焦萎,救济无资。饥饿频仍,窘迫流徙,地广人稀,坐此故也。”[16](卷4)换句话说,明政府旨在通过扩大耕地面积实现北方地区治穷和解决农民吃饭问题,即“广种多收”;始料未及的是,经过一段时日的漫山遍野开荒,“广种薄收”与“地瘠民贫”变成现实,反倒造成一个个“灾害型村落”。这种村落实际上成为潜在的“三荒”策源地,一旦发生较为严重的自然灾害,它们迅即成为“三荒”之地。

另外,土地开发中,基本农田水利设施缺失,农业经营方式落后也加速了“三荒”问题的形成与爆发。时人指出:“北人未习水利,惟苦水害。而水害之未除者,正以水利之未修也。”[6](P4306)因为“水利之未修”,“旱则赤地千里,涝则洪流万顷。惟寄命于天,以幸其雨阳时若,庶几乐岁无饥耳。”[6](P4309)另一方面,土地开发中,政府既没有给农民以技术支持,也缺少物质资助。在无助状态下,农民重复着低水平的旱作农业生产活动,扩大耕地面积成为他们提高收入的唯一选择。而“在生态系统良性循环阈值被突破和缺乏现代生产要素投入的双重约束下,随着人口继续增长,只能靠土地利用数量扩张满足需求;土地数量扩张进一步加剧生态系统破坏,使其赖以生存的土地质量下降,产出减少。土地利变化的这种生存型驱动作用使贫困与生态环境陷入互为因果的恶性循环之中。”[17](P144)

三、余论

作为“类”的人与作为组织的人类社会的历史根基都处在生态系统的运行方式中,研究人类历史、研究传统农业社会历史绝对不能将其同生态环境割裂开来。因为,生态环境不是人类历史的旁观者,而是参与者。

恩格斯曾深刻阐述人类与生态环境的密切关系:“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。每一次胜利,在第一步都确实取得了我们预期的结果,但是在第二步和第三步却有了完全不同的、出乎预料的影响,常常把第一个结果又取消了。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了想得到耕地,把森林都砍完了,但是他们梦想不到,这些地方今天竟因此成为荒芜不毛⑩之地,因为他们使这些地方失去了森林,也失去了积聚和贮存水分的中心”。[18](P519)

基于以上认识,回观我国历史上的“治乱相仍”现象,无论“盛世”还是“乱世”,其所以然,政治经济原因无疑是重要的,甚至起着决定性作用,但是,环境因素影响也是不应忽略的。

严复认为,一个王朝“积数百年,地不足养,循至大乱,积骸如莽,血流成渠,时暂者十余年,久者几百年,直至人数大减,其乱渐定,乃并数人之产以养一人,衣食既足,自然不为盗贼,而天下相安。”[19]严复所论虽非全面,但是,也揭示了一种道理,即土地承载力状况与社会安危存在内在关联。事实上,这种“内在关联”是不容忽视的客观存在。其中,“地不足养”不仅表现在人均耕地数量不足,还表现在耕地质量(地力)下降与环境灾变频繁等方面。如果从环境史视角审视,不难发现,我国历史上“乱世”之后的“地荒人稀”往往成为“盛世”的基础与前提。新王朝藉此大规模开荒毁林造田,一时间,人地关系变得宽松,初步实现“我们对自然界的胜利”——荒地变农田,粮食总产量增加,吃饭问题暂时基本或大部分解决(“盛世”)。然而,其后,“对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。”结果是“常常把第一个结果又取消了”——地力下降,生态危机,灾害频繁,饥民遍野(“乱世”)。

如果继续从环境视阈探寻,我们还会发现,无论是王朝更迭,还是“三荒”爆发,它们既是社会现象,也是自然现象。它们的“表演”不过是自然界面对自己的“异化物”——人类社会的过分刺激而采取的一种自我“生理”机制调节与身体“修复”而已。经过短暂调节与修复,“异化物”式微(“三荒”是主要表现之一),其后,部分地区的生态环境再度符合传统农业生产与农业社会正常运行的客观需要,于是,“异化物”便慢慢开始新一轮的农业社会构建。

关于“三荒”问题的本质,笔者认为,小农社会通过以“三荒”的形式短期“休克”或“失范”,为土地原占有关系再度“洗牌”与重新分配提供了可能。所以说,“三荒”现象是中国传统小农社会“死去活来”间隙的一种特殊社会状态,是一种极端的社会自然化现象,也是小农社会得以长期延续的重要原因之一。

注释:

①具体内容可参见笔者《明代北方的灾荒与农业开发》,吉林人民出版社2003年版.

②笔者认为,明前期北方土地开发运动始于洪武元年(1368年),止于正统后期,前后约80余年。洪武元年,明太祖提出北方农业开发战略,即“今伤乱之后,中原草莽,人民稀少,所谓田野辟、户口增,此正中原今日之急务。”(《明太祖实录》卷37,“洪武元年十二月已巳条”)是为北方土地开发运动之始;正统六年(1441年),“山东、河南、北直隶并顺天府但有开荒无额田地俱从轻起科。”(嘉靖《河间府志》,卷八)至正统末年,土地兼并问题凸现,鼓励垦荒政策已经有名无实,土地开发运动告一段落。

③李心纯撰文指出:“有明一代乃至清初,以山西、河北自然灾害的环境特征,可以清楚地说明黄河流域的农业生态环境不断恶化。而流民将成千上万顷农田撂荒,除去社会政治等各种原因,生态环境变化下难以振兴的农业生产经济,也是不可忽视的重要因素。”(见李心纯:《黄河流域与绿色文明——明代山西河北的农业生态环境》,人民出版社1999年版,第133页。)笔者受此观点启发,进一步明确“生态流民”概念。所谓生态流民,主要是指由于农业生态环境严重恶化及自然灾害加剧而致贫、在频繁灾害打击下而不得不逃荒的贫困灾民。明前期北方地区许多农村流民都属于生态流民类型。(具体内容参见笔者著《明代北方的灾荒与农业开发》,吉林人民出版社2003年版,第147-150页。)

④本文之所以称山东为明前期重要土地开发区,不仅表现在山东土地开发规模上,更为主要的是,明政府在开发政策上对山东多有所专指,表现了中央政府对山东土地开发的重视。如“皇明洪武十三年,诏山东、北平等民间田土诏许尽力开垦,有司毋得起科;(洪武)二十八年,令山东、河南开垦田地永不起科;正统四年诏垦荒田;成化元年添设河南、山东等布政司参政各一员,所属各府同知一员,职专提督人民栽种耕耘及预备仓粮籴买劝借;成化十年添设山东布政司参政一员专理劝农。”(〈明〉朱泰、游季勋等修纂:万历《兖州府志》,卷24“田赋”,天一阁藏明代方志选刊续编。)

⑤笔者在此提出的“灾害型村落”概念,是指在频繁自然灾害破坏下勉强维持存在的农业村落类型。这种类型村落的主要特征为:生态环境较差,自然灾害频繁,村落没有必要的农田水利设施,农民生产力较低,靠天吃饭,广种薄收,农业收成好坏完全由天来决定。它的最大特征是社会脆弱、经济呈疲态,只能勉强维持原状——贫困落后,农民生活与村落发展完全为自然灾害左右。

⑥所谓脆弱生态“是一种对环境因素改变反应敏感而维持自身稳定的可塑性较小的生态环境系统。”(具体内容见刘燕华、李秀彬主编:《脆弱生态环境与可持续发展》,商务印书馆2001年版,第6页。)

⑦具体内容参见王玉德、张全明等著:《中华五千年生态文化》,华中师范大学出版社1999年版,第216页;第342-344页;第430-431页。

⑧据嘉靖《武城县志》载:武城乡村共21里,由3个乡与18个屯组成,其中,“乡为土民,屯为迁民,洪武初制则然。”(尤麟、陈露:嘉靖《武城县志》,天一阁藏明代方志选刊。)

⑨脆弱生态环境成因不外乎两类,一是结构性脆弱性,二是胁迫型脆弱性。其中,胁迫型脆弱性按其胁迫来源,可分为人类活动胁迫型与环境胁迫型。人类活动胁迫型脆弱性是指造成自然(人文)系统脆弱的压力和干扰来自人类的各种社会经济活动。人类过度垦殖、过度放牧、滥垦滥伐、过度灌溉等各种不合理的经济活动是造成某一系统脆弱的主要驱动力。(参见刘燕华、李秀彬主编:《脆弱生态环境与可持续发展》,商务印书馆2001年版,第10页与第13页。)

⑩“荒芜”意指“(田地)因无人管理而长满野草。”(见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆2002年修订第3版,第553页。)“不毛”的“毛”是指“杂草”,“不毛”是指不长杂草。所以,笔者认为,此句“荒芜不毛”的译文不妥。

|