| 明清史 |

明代博学思潮发生论

吕斌

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2008年09期

【原文出处】《中国文化研究》(京)2008年夏期第141~152页

【作者简介】吕斌,湘潭大学文学与新闻学院。(湘潭 411105)

【关 键 词】明代/博学思潮/发生原因

一 问题的提出

明代学术的特色是什么?我们认为可以“博杂”来概括。其实,前贤对此特色早有认识。如晚清学者朱一新就曾指出:“近人学为大言,未知其生平读书若何,而开口便斥明人不读书,不知此嘉、万以后则然耳,乌可以该一代!国朝惟小学骈文优于明代,其他理学、经济、朝章、国故及诗、古文之学皆逊之。至说经之书,明人可取者固少,而不肯轻为新说,犹有汉儒质实之遗。近人开读书之门径,有功于后世者固多,而支离穿凿以蠹经者亦正不乏。康熙时,儒术最盛,半皆前明遗老。乾、嘉以后,精深或过之,博大则不逮也。”①以“博大”与“精深”概括明代与清代乾嘉学术各自的优势所在,即是说,“博大”是明代学术的主要特色。王国维认为:“国初之学大,乾嘉之学精,而道咸以来之学新”,②将清代学术分为三个时期并概括出了各期的特色。值得注意的是,王国维虽称“国初之学”,但他也特别指出,国初“学者多胜国遗老”,③即这一时期的学者主要是由明入清的遗民学者,他们既是明代学术的承传者,又是清代学术的开启者。由此可见,王氏对明清学术的认识与朱一新是一致的。顾颉刚也曾对明代学术的特色作过概括,他说:“我常觉得明代的文化是艺术的,诗文、戏剧、书画、雕刻都有特殊的造就,但在学问方面则无甚精采,既不及宋代人的创辟,又不及清代人的缜密。倘使一定要说出他们的优点,或者还在‘博’上,他们读书的态度并不严正,什么书都要读,因此他们受正统思想的束缚较轻,敢于发议论,敢于作伪,又敢于辨伪。他们的广而疏,和清代学者的窄而精,或者有互相调剂的需要。”④这段话虽有值得商榷之处,但他对明代学术“博”、“广”的特色和清代学术“窄而精”特色的概括,则与朱一新、王国维所论一脉相承的。前贤的这些认识为我们把握明代的学术特色提供了思路和借鉴。我们认为,有明一代确实存在着一种与空疏的学风完全不同的崇尚博学的学风。在这种学风的影响下,明代出现了为数众多的博学鸿儒,他们往往通贯古今,兼综百家,博涉经史子集诸多门类,将学术视野扩大到广阔的知识领域,在创作和研究方面均取得了令人瞩目的成就,使明代学术呈现出“博杂”之特色,并为清代全面整理和总结中国传统学术奠定了雄厚基础。然而,对于明代学术“博杂”之特色,学术界至今缺乏一个具有共通性的从整体上把握和阐释明代学术真实状况及其特色的理论,而对于明代学术为什么会呈现如此特色,我们应如何把握、阐释其特色等问题的解决,不但有助于改变以往人们对明代“空疏无学”这种明显有失偏颇的学术成见,而且有助于明代学术史研究的拓展,更有助于描绘明代学术的全息图像,揭示明代学术特色产生之根源及其对后世学术的影响。本文拟对明代学术特色的生成原因进行尝试性探讨。

二 “博学思潮”概念的提出

在既往对明代学术的评价中,“空疏无学”这种“一言以蔽之”式的评价一直居于主流地位,其结果是给人们造成了一种假象,即明代学术不值一提或毫无可取之处,换句话说,就是中国古代学术史在明代似乎断裂了。造成这种认识的主要原因,一是明中叶以后的学者在探究社会危机的症结时,往往归罪于理学与心学末流的空疏迂阔学风,尤其是明清鼎革后,遗民学者痛定思痛,更是对空疏迂阔学风口诛笔伐。这种基于亡国教训的认识夸大了学风对政治的影响,带有鲜明的时代特点和强烈的主观、政治的色彩,正如有学者所指出的:“封建社会的腐败,其原因归根到底在于这种制度本身,学风固然重要,但不是实质所在。”⑤然而,这些出于当时学坛巨擘之口的评价却产生了巨大而深远的影响。二是清儒往往对胜国学术加以贬抑,借此昭显本朝学术之盛,故也难以允执厥中。这在《四库全书》的编纂中得到了充分体现。一方面采用“寓禁于征”的方式,使大量明人著述得不到流传,甚至失传;另一方面借助《四库全书总目》对明人著述进行诋毁。所以,郑振铎曾说:“明人集浩如烟海,四库失收者多矣,或出于有意,或出于无意。当时四库馆臣诋諆明人著作,无所不用其极,是自有其政治作用。”⑥

不可否认,明代确实存在空疏不学之风。其实,不惟明代,可以肯定地说,任何一个时代都有“不读书”、“学风空疏”的现象。例如,常被引以批评明人的“束书不观,游谈无根”一语,即出自北宋苏轼的《李氏山房藏书记》:“近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此,其文词学术,当倍蓰于昔人,而后生科举之士,皆束书不观,游谈无根,此又何也?”⑦由此可见,空疏不学之风在宋代已普遍存在了。但人们为何对类似于宋代的空疏不学现象避而不谈、视而不见呢?概言之,主要是由于这些时期之空疏往往被视为“空疏自误”,而明清学者对于明代的空疏学风是有意识地将其范围和影响夸而大之,其主观目的就是为了将其上升到“空疏误国”的高度来加以批判,这更多的是一种基于政治层面的批判。这一问题以及与清代学术、学风等问题,将作专门辨析,此不论。值得注意的是,在学术层面上,明清以来的学者对明代学术、学风还是给予了较为客观地肯定。如刘师培说:“明人之学,近人多议其空疏。……此皆近人贬斥明人学术之词。然由今观之,殆未尽然。”⑧并在系统列举了十条“明代学术之可贵者”之后说:“近儒之学多赖明儒植其基,若转斥明学为空疏,夫亦忘本之甚矣。”⑨不但指出了空疏之风是宋元以来普遍存在的一个现象,而非明代特有,并且揭示了明代学术的成就和特色及其与清代学术的渊源关系,从而将整个中国古代学术史贯穿了起来。张舜徽说:“有明一代学术,尚有超越往代而不容一概抹杀者。首在官私刻书之业,远过前人。……至于实学专家,在明代兴起尤众。……兹但就世人所常知者言之,即已各有专精,卓然不废。孰谓明之学术尽空疏乎!”⑩亦是言之凿凿,令人信服。值得庆幸的是,随着时间的推移,特别是二十世纪七、八十年代以来,明代学术研究日益成为学界的热点,不仅研究者的队伍不断壮大,而且研究的深度和广度也在不断深入拓展,正如郑振铎所说:“今日我辈正应实事求是,为许多明代作家鸣不平也。”(11)

我们从学者们对明代学术、学风所作的包括政治与学术层面、主观与客观等方面诸多相互矛盾的评价中,可以得到这样一个事实,即明代的学术、学风是多样化的,既存在流于空疏的一面,也存在崇尚博学的一面。就博学而言,正如嵇文甫所说:“在不读书的环境中,也潜藏着读书的种子;在师心蔑古的空气中,却透露出古学复兴的曙光。世人但知清代古学昌明是明儒空腹高心的反动,而不知晚明学者已经为清儒做了些准备工作,而向新时代逐步推移了。试看上章所述云栖、紫柏、憨山、藕益诸大禅师,都是读书很多,主张博学广览。……晚明时代以读书稽古著称的,有胡应麟、焦竑、陈第、方以智等,稍前则有杨慎、陈耀文,而王世贞亦颇有根柢。”(12)这些崇尚博学的明代学者,他们一方面继承了学术传统中的博学思想,以博学相砥砺并躬身践履;另一方面,他们针对“束书不观,游谈无根”之风,提倡读书,主张积学博观以救敝振衰。就是在这种反思和批判由隐到彰的空疏不学之风的情势下,明代学界逐步形成了一股具有时代特征和广泛影响的主张博学会通以批判空疏不学的思想潮流。我们称之为“博学思潮”,并认为“博学思潮”是使明代学术呈现“博杂”特色的根源。就是说,正是由于“博学思潮”的存在和影响,明代学者将学术视野扩大到广阔的知识领域,以一种博大的气象、宽广的治学途径,在经学、史学、文学艺术、科学技术等诸多领域都取得了令人瞩目的成就,创造了丰富的学术成果,其中既有总结前代学术并集其大成者,也有筚路蓝缕以启后代学术者,从而使明代呈现出有别于其他时代的学术特色。

梁启超先生曾对思想与思潮之关系作过论述,他说:“今之恒言,曰‘时代思潮’。此其语最妙于形容。凡文化发展之国,其国民于一时期中,因环境之变迁,与夫心理之感召,不期而思想之进路,同趋于一方向,于是相与呼应汹涌,如潮然。始焉其势甚微,几莫之觉;浸假而涨—涨—涨,而达于满度;过时焉则落,以渐至于衰熄。凡‘思’非皆能成‘潮’,能成‘潮’者,则其‘思’必有相当之价值,而又适合于其时代之要求者也。”(13)我们据此来考察“博学思潮”。首先,“博学”思想之于学者读书治学乃至个人修养都具有相当之价值。“博学”就是要求学者广闻博识,通贯综涉,兼收并蓄,强调学者自身知识储备的丰富性、深厚性。它不但是获取知识的途径,即通过各种方式方法积学储宝以待用,即所谓“学、问、思、辨、行皆所以为学”;(14)而且还是学者治学的根基,即所谓“为学第当知有归宿耳,始基固不可不博也”;(15)同时又是学者自身知识修养的目标和境界,即所谓“君子之学,必自闻见始。闻见以多为贵,必慎乎其所择。……学者求之不可不博,而择之不可不审也”。(16)其次,“博学思潮”是适应了明代这一特定的历史时期的时代要求而产生的。“博学思潮”是指在明代学界形成的具有时代特征和广泛影响的主张博学会通以批判空疏不学的思想潮流。与博学思想相比,博学思潮具有很强的现实针对性和影响的广泛性。所谓影响的广泛性,是指博学思潮不仅反映在少数学者的创作和主张之中,而且表现为众多学者自觉继承崇尚博学的传统,并最终汇聚成一股遍及整个学界的思想潮流。所谓现实的针对性,是说博学思潮是作为与当时社会上空疏不学之风相对立的批判思潮而出现的。

“博学思潮”之所以在明代这一特定的历史时期发生不是偶然的,而是有其广泛而复杂的原因,其荦荦大者,主要包括三个方面:思想文化渊源、科举制度和明代社会的思想现实与风气。

三 思想文化渊源之因素

从思想文化渊源方面看,博学是中国历代学者根深蒂固的一种治学观念,它不但被历代文人学者视为治学之根基,而且是他们追求的目标和境界,以至于有“一事不知,儒者之耻”(17)的极端说法。基于此,我们认为,博学思想是明代博学思潮发生的不可或缺的条件,它为明代博学思潮奠定了坚实的思想基础,并使博学思潮具有了发生可能。

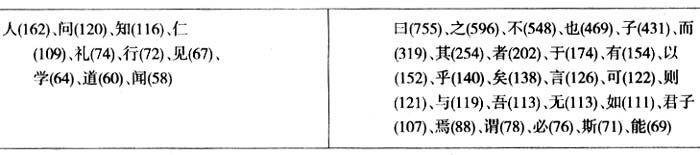

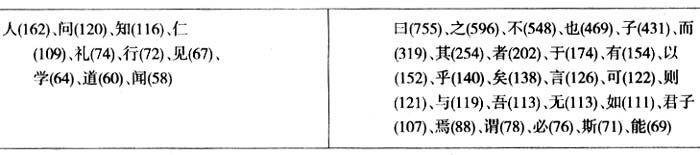

博学思想的根源至少可以追溯到先秦时期的孔子。《论语》记载了孔子及其弟子的言行,是研究孔子及其学说最基本、最重要的史料。《论语》使用单字1500个左右,使用频率在60次以上的字词(作为固定词组的不计,如“子”431次,而不计“子张”、“子夏”、“子贡”等)仅三十多个,(18)见下表(括号内数字为使用次数):

众所周知,孔子所处的时代是中国古代社会一个极为重要的制度变迁或转型时期,社会动荡,秩序混乱。为了改变“礼坏乐崩”的社会现实,孔子一生致力于重构以“仁”、“礼”为核心的社会伦理道德和政治秩序。我们从上表所显示的孔子对“人”、“仁”、“礼”、“行”、“学”、“道”、“闻”等字的频繁使用中可以清楚地看到他对这些问题的关注程度,而从孔子对这些问题的思考和认识中,我们又可以窥见蕴涵其中的思想观念。

孔子非常重视“学”,上表中的“学、问、知、行、闻、见”六者都与“学”直接相关。《论语》开宗明义提出“学而时习之”(19)就足以说明“学”在孔子学说中的重要性,故刘宗周说:“学字是孔门第一义,时习一章是二十篇第一义。”(20)颜元更是认为:“孔子开章第一句,道尽学宗。”(21)客观地说,孔子提出的这一命题并非单纯的学习论,其最终目的是要将“学”落实到现实政治和伦理道德上。就孔子所谓的“学”而言,其内涵非常宽泛,不仅包含了“六艺”(礼、乐、射、御、书、数和《诗》、《书》、《易》、《礼》、《乐》、《春秋》)等文本和技能方面的内容,也包含了为学的方法和要求等方面的内容,还包含了社会政治和伦理道德方面的内容。同时,孔子还强调学与习(或知与行)的结合,重视从实践经验中获取知识并返诸实践。与“学”的内容和对象的宽泛性相适应,“学”的方式、方法也应是广泛的,或是基于此,孔子主张通过各种途径、各种手段去广泛学习,提倡“博学”。“博”字在《论语》中出现7次,其中有6次是表示“广博”之意(包括副词和使动用法),而最值得我们注意的是关于博约的论述。在《论语》中,博与约并举者凡三次,“博学于文,约之以礼”分别在《雍也》和《颜渊》二篇中重复出现,(22)另有颜渊所云“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼”。(23)尽管孔子在对博与约、文与礼关系的强调上有所侧重(如果联系孔子的政治观、人生观和价值观来看,他的侧重点应该是在“约之以礼”方面),所论明显超出了为学的范围,但他提出的博约命题却对后世治学思想产生了深远影响,并成为贯穿历代治学思想的基本主题。后世学者往往将博与约视为既互相矛盾又密切联系的统一体,言博不离约,言约不离博。正如刘师培所说:“孔门之论学也,不外博约二端。孔子曰:‘君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!’故儒书所记,悉以博、约为治学之宗。”(24)然而,在对待博约关系上,学者们的认识并不统一,这主要是由他们的治学方法与路径的差异决定的。明清之际的唐彪就曾对此有过精辟论述:“学人博约工夫,有可合成一串者,有可分为两事者。《孟子》博学详说,似先博而后约也。《中庸》博学审问,是博之事,慎思明辨,是约之事。颜子博文约礼,皆似同时兼行,不分先后。外更有先约后博者,志道、据德、依仁之后,又有游艺工夫也。此三者,虽有或先或后,或同时之异,然皆可合为一串也。”(25)所谓“分为两事者”就是把博与约作为治学的不同阶段或境界,故有主张由博返约者,如汪琬说:“善读书者,始乎博,终乎约。”(26)有主张先约后博,博而再约者,如朱熹说:“为学须是先立大本,其初甚约,中间一节甚广大,到末梢又约。”(27)这就是博与约的先后之分。所谓“合为一串者”就是把博与约视为一体,主张博约合一,如王夫之说:“约者博之约,而博者约之博。”(28)除此之外,对博与约的侧重或重视程度也存在差异。有强调博学的,如张载说:“惟博学然后有可得以参较琢磨。学博则转密察,钻之弥坚,于实处转笃实,转诚转信,故只是要博学,学愈博则义愈精微。”(29)阮元认为:“孔门论学,首在于博。”(30)也有强调约(专精)的,如戴震说:“学贵精不贵博。吾之学,不务博也。”(31)章学诚说:“学必求其心得,业必贵于专精。”(32)事实上,贵约(专精)论者都是博学硕儒,他们主张贵约(专精)并不是要否定博,而是强调在博的基础上做到约(专精)。如章学诚说:“博详返约,原非截然分界,”(33)“学欲其博,守欲其约。学而不博,是贷乏而不足应人求也;守而不约,是欲尽百贷而出于一门也,”(34)“博而不杂,约而不漏,庶几学术醇固。”(35)他们之所以提出贵约(专精)主张,主要是针对前人尤其是明人务博而不求约(专精)之弊而发。如戴震所指出的:“凡学未至贯本末,彻精粗,徒以意衡量,就令载籍极博,犹谓思而不学则殆也。”(36)博与约的关系是辨证关系,若偏执一端,那只能是“徒博无益,径约则谬。”(37)博是基础,约(专精)是在博的基础上的深化和升华,二者必须有机地结合起来。所谓“学之杂者似博,其约者似陋,惟先博而后约,然后能不流于杂,而不掩于陋也”,(38)正揭示了这一道理。

孔子对后世治学思想的影响不仅表现在历代学者对其博学思想的继承和发展上,还表现在读书治学的实践上。众所周知,孔子以博学著称,在当时即有“大哉孔子!博学而无所成名”,“仰之弥高,钻之弥坚。瞻之在前,忽焉在后”的赞美。(39)他也自称是“博学多识者”,(40)这就表明了孔子是在有意识地躬行践履自己的博学思想。随着儒家正统地位在中国封建社会的逐步确立和发展,作为儒家创始人的孔子更是“学者宗之。自天子、王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!”(41)由于孔子作为万世师表的典范作用,博学也成为了中国历代学者在读书治学乃至修养上追求的目标和境界,学者们往往以博学励己勉人,此类论说见诸文献者历代不绝,如汉代王充说:“夫壮士力多者,扛鼎揭旗;儒生力多者,博达疏通。故博达疏通,儒生之力也。……使儒生博观览,则为文儒。文儒者,力多于儒生。”“人不博览者,不闻古今,不见事类,不知然否,犹目盲耳聋鼻 者也。……学士之才,农夫之力,一也。能多种谷,谓之上农;能博学问,谓之上儒。”(42)南朝梁刘勰说:“将赡才力,务在博见,……综学在博,取事贵约,校练务精,捃理须核,众美辐辏,表里发挥。”(43)北齐颜之推说:“爰及农商工贾,厮役奴隶,钓鱼屠肉,饭牛牧羊,皆有先达,可为师表,博学求之,无不利于事也。”“夫学者,贵能博闻也。”(44)唐代刘知几说:“‘一物不知,君子所耻。’是则时无远近,事无世巨细,必籍多闻,以成博识。”(45)宋代苏轼主张“博观而约取,厚积而薄发。”(46)明代王延相说:“学博而后可约,事历而后知要。”(47)胡应麟认为:“凡著述贵博而犹贵精,……博也而精,精也而博,世难其人。”(48)清代章学诚认为:“大抵学问文章,须成家数,博以聚之,约以收之。”(49)如此等等,俯拾皆是,而以博学擅名者更是举不胜数了。

者也。……学士之才,农夫之力,一也。能多种谷,谓之上农;能博学问,谓之上儒。”(42)南朝梁刘勰说:“将赡才力,务在博见,……综学在博,取事贵约,校练务精,捃理须核,众美辐辏,表里发挥。”(43)北齐颜之推说:“爰及农商工贾,厮役奴隶,钓鱼屠肉,饭牛牧羊,皆有先达,可为师表,博学求之,无不利于事也。”“夫学者,贵能博闻也。”(44)唐代刘知几说:“‘一物不知,君子所耻。’是则时无远近,事无世巨细,必籍多闻,以成博识。”(45)宋代苏轼主张“博观而约取,厚积而薄发。”(46)明代王延相说:“学博而后可约,事历而后知要。”(47)胡应麟认为:“凡著述贵博而犹贵精,……博也而精,精也而博,世难其人。”(48)清代章学诚认为:“大抵学问文章,须成家数,博以聚之,约以收之。”(49)如此等等,俯拾皆是,而以博学擅名者更是举不胜数了。

综上所述,博学思想源远流长,历代学者在治学过程中或有意识或潜意识地受到博学思想的支配和影响,由此也形成了贯穿古今的崇博尚通的治学传统。这一思想为明代这一特定历史时期兴起的反拨空疏不学之风的博学思潮奠定了坚实的思想基础,随着空疏不学之风的由隐到彰,个体性的博学思想汇聚为群体性的博学思潮的可能性也逐渐增大并最终形成。所以说,博学思想是明代博学思潮发生的不可或缺的条件。

四 科举制度之因素

从科举制度方面看,明代是科举制度的完善期和鼎盛期。虽然利弊兼有,但科举弊端较之唐宋更加明显和突出,集中体现在学术视野狭窄、徒务虚文空言等方面,为空疏不学之风的滋长提供了有利的条件和氛围,同时也为固守博学传统的学者提供了反思和批判的目标和对象,促成了博学思潮的发生。

科举制度为深受儒家“学而优则仕”(50)思想影响的读书人搭建了一个实现由学入仕的平台。因此,自科举制度确立以来,中国古代绝大多数的知识分子都与科举结下了不解之缘,甚至有“居今之世,虽孔子复生,也不免应举”之说。(51)且不论科举制度本身的优劣,仅从影响方面来看,它对人们(不仅仅是知识分子)的人生观、价值观、思维方式等所产生的影响都是巨大而深远的:在客观上,它促成了鼓励读书的社会风气;在主观上,它促成了尊重知识的社会观念。然而,这只是问题的一个方面,另一方面,科举制度所造成的弊端也是显而易见的,此就与本文关系最密切者稍作论述。

首先,科举制度造成了学术视野狭窄、知识结构单一的弊端。众所周知,自科举制度确立以来,经学便一直是科举考试最基本、最重要的内容。明代是科举制度的完善期,主要表现在内容和形式的规范化、程式化上。明以前,虽然对儒家经典及注本已经做过许多规范化的工作,如唐代的《五经正义》、宋代的《十三经》注疏、元代的《四书》《五经》等都是儒家经典及其注本规范化的结果,但这种规范化的工作至明代才得以最终完成。“(明)太祖时,士子经义皆用注疏,而参以程朱传注。成祖既修《五经四书大全》之后,遂悉去汉儒之说,而专以程、朱传注为主”。(52)因而士人只能以程朱理学为准的而不能有丝毫的怀疑、异议。“世之治举业者,以《四书》为先务,视《六经》可缓以言《诗》、《易》,非朱子之传义弗敢道也;以言《礼》,非朱子之家礼弗敢行也。推是而言《尚书》,言《春秋》,非朱子所授,则朱子所与也。……顾科举行之久矣,言不和朱子,率鸣鼓百面攻之”。(53)由此而在社会上形成了一种普遍性的认识:“学者治一经四书外,即能作制义,中甲乙科。后生有窃看《左氏传》、《太史公书》,父兄辄动色相戒,以为有害。”(54)这样,士人的思想、言行完全被钳制在程朱理学的藩篱之中,“自洪、永至化、治,百余年中,皆恪遵传注,体会语气,谨守绳墨,尺寸不逾”。(55)这种高度规范化的科举考试使士人的学术视野从博大精深的传统经学逐渐转向了一种狭隘的科举规范下的经学,“舍圣人之经典、先儒之注疏与前代之史不读,而读其所谓时文”,(56)从而造成了士人学术视野狭窄、知识结构单一的流弊,并且随着规范化程度的日益加深,这一流弊也越来越凸显。

其次,科举制度造成了徒务虚文空言、不切实用的弊端。明代统治者举办科举考试的目的是为国家选拔人才,但从结果来看,却背离了统治者的初衷,诚如朱之瑜所说:“明朝以制义举士,初时功令犹严,后来数十年间,大失祖宗设科本旨。主司以时文得官,典试以时文取士,竞标新艳,何取渊源。父之训子,师之教弟,猎采词华,埋头占毕,其名亦曰文章,其功亦穷年皓首,惟以剽窃为工,掇取青紫为志,谁复知读书之义哉!既不知读书,则奔竞门开,廉耻道丧,官以钱得,政以贿成,岂复识忠君爱国。”(57)无怪朱元璋自己也感叹道:“朕设科举,求天下贤才以资任用。今所司多取文词,及试用之,不能措诸行事者甚众。朕以实心求贤,而天下以虚文应之,甚非所以称朕意也。”(58)造成这种徒务虚文空言、不切实用流弊的因素是多方面的,最直接、最主要的原因是士人受到功名利禄的诱使,困顿于场屋,“敝精疲神,穷年皓首,所得者章句训诂之美,所安者吟咏诵读之勤,求其本旨,则颠迷惑乱,旷荡忘返,上不足以事君亲,下不足以抚民物”,(59)将大部分精力都放在考试内容的记诵和考试形式、技巧的揣摩上。从内容方面看,由于程朱理学是科举考试的惟一依据,士人只能在钦定的程朱理学的传注中寻章摘句,更养成了一种脱离实际、死背教条的投机心理,从而导致了士人的抱残守缺,不究实用。从形式、技巧方面看,八股文是一种具有规范格式且具特色的文体。客观地说,作为一种文体,八股文本身是无可厚非的。问题在于统治者把它作为“载道”工具的考试专用文体,遂使这一文体形式带上了浓厚的功利色彩,因而为服从钦定的意识形态的内容需要而不免削足适履,为适应考试规范化的要求而趋于程式化。正如有的学者所说:“随着这种八股模式日益固定和僵化,形式和技巧至高无上,至于能否表达真情实感、能否反映真才实学则变得并不重要。往往一篇标准的八股文,形式非常完美,但内容空疏,废话连篇。”(60)前贤时彦对此已有颇多论述,兹不赘。

当然,学术视野狭窄、徒务虚文空言的流弊并非明代独有的现象。如宋代叶梦得曾指出:“熙宁以前,以诗赋取士,学者无不先遍读五经。余见前辈,虽无科名,人亦多能杂举五经,盖自幼习之,故终老不忘。自改经术,人之教子者,往往便以一经授之,他经纵读,亦不能精。教者亦未必皆读五经,故虽经书正文,亦率多遗误。”(61)正是由于士人埋头于举业这一狭窄的知识领域之中,而对此外的广阔知识领域充耳不闻,视而不见,完全背离了传统学术的博学精神,所以有识之士往往视之为“束书不观”,斥之为“无根”之学。而明代科举的完善和鼎盛,使其弊端表现得尤为突出。如戴名世云:“古者先王之教兴,士自小学以入大学,举正心修身齐家治国平天下之理,莫不犁然具备,以故施于天下后世,而功名直昭垂至今。其理载之于书,书具在,后之人弃而不务,而研精覃思以从事于场屋之文。夫从事于场屋之文,不可以谓读书也,世之人第以是为读书之事已毕矣。夫以从事于场屋之文为读书,以科第富贵为功名,是故世之无功名者,由世之无读书者也。”(62)

由上述可见,科举制度造成学术视野狭窄、徒务虚文浮言等弊端,为空疏学风的形成提供了条件,即如顾炎武所说:“今之经义策论,其名虽正,而最便于空疏不学之人。”(63)另一方面,由于这些流弊与博学传统相抵牾,因此受到了当代学者的批判。如杨慎说:“本朝以经学取人,士子自一经之外,罕所通贯。近日稍知务博,以哗名苟进,而不究本原,徒事末节。五经诸子,则割取其碎语而诵之,谓之‘蠡测’;历代诸史,则抄节其碎事而缀之,谓之‘策套’。其割取抄节之人,已不通经涉史,而章句血脉,皆失其真。有以汉人为唐人,唐事为宋事者,有以一人析为二人,二事合为一事者。”(64)徐乾学说:“自经义之作,足以投天下之学士敝耗岁月,以干禄仕,于其他古文辞皆不暇以为,至于无一能则已矣。”(65)廖燕说:“明制,士惟习《四子书》,兼通一经,试以八股,号为制义。中式者录之。士以为爵禄所在,日夜竭精敝神以攻其业。自《四书》一经外,咸束高阁,虽图史满前,皆不暇目,以为妨吾之所为。于是天下之书不焚而自焚矣。非焚也,人不复读,与焚无异也。”(66)张岱认为:“我明人物埋没于帖括者甚多,我明文章埋没于帖括中者亦甚多。盖近世学者,除《四书》本经之外,目不睹非圣之书者比比皆是。间有旁及古文,怡情诗赋,则皆游戏神通,不著要綮,其所造诣,则不问可知矣。”(67)等等。学者们不仅对科举之弊进行反思和批判,而且在学术实践上也能贯彻其博学思想,为明代博学思潮的发生提供了理论和实践以及学者群体上的保障。可以说,正是科举制度导致的空虚无学,从反面促成了博学思潮的发生。

五 政治思想现实及风气之因素

明朝是中国文化史上承上启下的重要朝代,既有对前朝往代积淀深厚的文化遗产的总结,集中国传统文化之大成者,又有创新和开拓,对后世尤其是对清朝产生了直接而重要的影响者。明朝建国之初即在政治、经济、文化等方面采取了一系列的措施并取得了良好的效果,至中后期,社会政治、经济、文化状况都发生了巨大的变化,一方面,封建统治阶级内部矛盾尖锐,出现了严重的政治危机。由于统治者穷于应付这些纷至沓来的危机,所以对思想领域的控制也就自然而然地有所减弱了。另一方面,经济的发展,商业的繁荣,士商的频繁互动,使整个社会的思想、文化及风气产生了一些新的变化。在这种背景下,明朝初期创立的基本体制已难以适应新的社会形势的要求,有识之士开始寻求学术和政治上的突破,在思想文化领域形成了“百家争鸣”的局面。明代这一特定的政治思想现实及风气既为空疏学风、卑弱士风滋生提供了土壤和环境,也为博学思潮提供了批判的对象和发生的契机。陈献章、王守仁即是开启明代学术分化之端的关键人物。

陈献章为学“以自然为宗,而要归于自得。”(68)他清醒地认识到当时学者“各标榜门墙,不求自得,诵说虽多,影响而已,无可告语者”,(69)于是提出学贵“自得”以救其弊。同时,他针对当时士人因循附合、谨守程朱理学的僵化学风而提倡“学贵知疑”这些主张对于正统的程朱理学无疑是巨大的冲击。继之而起的王守仁创立的以“致良知”为核心的学说在思想学术领域的影响更是既深且广。王守仁将造成矛盾激化、危机日深的社会现实的原因归结为士风衰薄、学术不明。究其原因,则是士人蔽于物欲,奔趋于名利之途而不知圣贤之学,这种功利性的风气不仅不能补偏救弊,反而促成了社会的腐败。因此,王守仁提出了“明学术,变士风,以成天下治”(70)的救世主张。王守仁殁后,王门后学继续推广先师学说,使阳明之学得到了进一步的丰富发展和更为广泛的传播,故黄宗羲说:“阳明之学,得门人而益彰。”(71)但是,亦如黄宗羲所说:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下,亦因泰州、龙溪而渐失其传。”(72)衍至末流,背离师说宗旨、趋于禅化的趋势更为明显,突出表现在对阳明学说的极端的片面的发挥。在此情势下,王学末流空谈明心见性而不务经世之学、束书不观等弊端暴露无遗,也促使曾风靡一时的阳明学说的式微。这里需要对常为学者诟病的王学末流束书不观之风稍作辨析。

王守仁对于读书的认识具有两面性。王畿说:“或谓先师尝教人废书,否,不然也。读书为入道筌蹄,束书不观,游谈无经,何可废也?古人往矣!诵诗读书而论其世,将以尚友也,故曰:‘学于古训乃有获。’学于古训,所谓读书也,鱼兔由筌蹄而得,滞筌蹄而忘鱼兔,是为玩物丧志,则有所不可耳。”(73)一方面,王守仁否认有“生而知之”者,圣人也不例外,故而主张通过读书以获知,尤其是读经书。通过读经书就有可能获得蕴于其中的“吾心之常道”(良知)。所以他说:“六经原只是阶梯”(74),这可以说是王守仁的“读书工具论”。基于此,他强调读书要明确目的,去除私蔽,这样才有益于致良知。同时,他也认识到语言文字与思想之间存在差异,如果拘泥于经书文字就会受到束缚。因而他反对盲从经书,主张学贵自得,发挥主体的作用,从而达到不以圣人之言意所左右的境界。另一方面,王守仁认为“良知”是一种与生俱来的本性,强调良知的“自在性”,因此,他认为“良知不假外求”,(75)反对通过外在的形式把握内在的良知。语言文字只是思想的载体,二者之间存在着差异,强为之言只会使良知更加隐晦,因而反对以语言文字、见闻把握良知。这种认识其实也是“读书工具论”的一个方面,但由此出发,自然就会造成一种轻视读书、忽视知识才能的倾向。轻视读书并非不读书,王畿对此说得很明白:“吾人时时能够对越上帝,无闲漫之时,然后可以无藉于书。书虽是糟粕,然千古圣贤心事赖之以传,何病于观?但泥于书而不得于心,是为法华所转,与游谈无根之病其间不能以寸。”(76)显然是对王守仁“读书工具论”的继承。但衍至末流,轻视读书的一面就被极端片面地发展为“束书不观”了。

我们应该看到,明代士风卑弱、学风空疏与拘守程朱理学和阳明学的极端化有着直接关系,其根源还是在于封建制度与明代的社会政治文化现实,它为这种士风、学风的形成提供了条件和制度上的保证。当世学者多能从博学的角度对空疏不学之风提出批评。如杨慎指出:“先辈读书博且精,不似后生之束书不观,游谈无根也。”(77)焦竑说:“余惟学者患不能读书,能读书矣,乃疲精力于雕虫篆刻之间,而所当留意者,或束阁而不观,亦不善读书之过矣。夫学不知经世,非学也;经世而不知考古以合变,非经世也。”(78)“今子弟饱食安坐,典籍满前,乃束书不观,游谈无根,能不自愧!”(79)这些学者不但对空疏不学之风提出批评,而且都能以博学自励自勉,在学术上取得了多方面的成就,并得到了学界的肯定。如《明史》称杨慎曰:“明世记诵之博,著作之富,推慎为第一。”(80)称焦竑曰:“博极群书,自经史至稗官杂说,无不淹贯。”(81)四库馆臣称胡应麟:“应麟独研索旧文,参校疑义,以成是编。虽利钝互陈,而可资考证者亦不少。朱彝尊称其‘不失读书种子’,诚公论也。”(82)黄宗羲称黄佐:“得力于读书,典礼乐律词章无不该通。”(83)

由上述可见,明代的政治思想现实及风气虽为空疏学风、卑弱士风提供了条件和制度上的保障,但也为有识之士提供了反思和批判的目标和对象。这些学者继承和发扬了学术传统中的博学精神,他们以自身的博学和多方面的学术成就使中国的博学传统得以延续,也为博学思潮的发生提供了理论和实践以及学者数量上的保障,并最终促成了博学思潮的发生。

综上所述,明代“博杂”的学术特色是由明代学术崇尚博学的一面决定的,其根源在于当代兴起的博学思潮,而博学思潮之所以在明代这一特定历史时期发生又绝非偶然,究其原因,主要包括三方面内容:思想文化渊源、科举制度和明代的政治思想现实及风气。其中,学术传统中的博学思想为博学思潮的发生奠定了坚实的思想基础,明代的科举制度和政治思想现实及风气在为空疏不学之风的滋长提供条件和制度保障的同时,也为博学思潮的发生准备了批判、反思的目标和对象,并提供了理论和实践以及学者群体上的保障,这两个原因又是促成博学思潮在明代发生的决定性因素。可以说,空疏不学之风在明代的确存在,这是造成人们诟病和贬抑明代学术的主要原因;同时,崇博尚通的风气在明代也确实存在,这是中国博学传统未能中断和形成明代学术特色的决定性因素,而这一方面更值得我们关注和深入研究。

注释:

①朱一新《无邪堂答问》,中华书局2000年版,第150页。

②王国维《观堂集林》卷23《沈乙庵先生七十寿序》,河北教育出版社2003年版,第574页。

③王国维《观堂集林》卷23《沈乙庵先生七十寿序》,第574页。

④顾颉刚《四部正讹序》,《四部正讹》,朴社1929年版,第3页。

⑤陈鼓应、辛冠洁、葛荣晋《明清实学思潮史》,齐鲁书社1989年版,第7页。

⑥郑振铎《西谛书跋》,文物出版社1998年版,第252页。

⑦苏轼《苏东坡全集》卷77,燕山出版社1997年版,第4330页。

⑧刘师培《国学发微》,《刘申叔遗书》,江苏古籍出版社1997年版,第501页。

⑨刘师培《国学发微》,第502页。

⑩《张舜徽学术文化随笔》,中国青年出版社2001年版,第286—287页。

(11)郑振铎《西谛书跋》,第252页。

(12)嵇文甫《晚明思想史》,东方出版社1996年版,第144—145页。

(13)梁启超《清代学术概论》,东方出版社1996年版,第1页。

(14)王守仁《王阳明全集》卷2《传习录(中)》,上海古籍出版社1992年版,第45页。

(15)[清]朱一新《无邪堂答问》卷4,第157页。

(16)叶梦得《春秋考·序》,中华书局1991年新1版,第1页。

(17)[清]曾燠《尔雅图重刊影宋本叙》,《尔雅音图》卷首,中国书店1985年版。事见《南史·陶弘景传》:“读书万余卷,一事不知,以为深耻。”

(18)据杨伯峻《论语译注》附《论语词典》,中华书局1980年版,第2版。

(19)朱熹《论语集注·学而》,《四书章句集注》,上海古籍出版社2001年版,第55页。

(20)刘宗周《论语学案》卷1,《四库全书》本。

(21)颜元《颜习斋先生言行录》卷下“学须”第十三,中华书局1985年版,第40页。

(22)朱熹《论语集注》,第105、161页。

(23)朱熹《论语集注·子罕》,第130页。

(24)刘师培《孔门论学之旨》,张先觉编《刘师培书话》,浙江人民出版社1998年版,第16页。

(25)唐彪《家塾读书法》,华东师范大学出版社1992年版,第48-49页。

(26)汪琬《尧峰文钞》卷23《传是楼记》,《四部丛刊》本。

(27)朱熹《朱子语类》卷11《读书法下》,《四库全书》本。

(28)王夫之《读四书大全说》卷6《卫灵公篇》,《船山全书》第6册,岳麓书社1991年版,第820页。

(29)张载《经学理窟·气质》,章锡琛校点《张载集》,中华书局1978年版,第270页。

(30)阮元注释《曾子十篇》,中华书局1985年新1版,第3页。

(31)段玉裁《戴东原先生年谱》,《戴东原集》,《四部丛刊》本。

(32)章学诚《文史通义·博约下》,《文史通义校注》,第166页。

(33)章学诚《与族孙汝楠论学书》,仓修良编《文史通义新编》,第673页。

(34)章学诚《又答沈枫墀》,仓修良编《文史通义新编》,上海古籍出版社1993年版,第586页。

(35)章学诚《文史通义·博约下》,《文史通义校注》,第166页。

(36)戴震《戴东原集》卷9《与任孝廉幼植书》。

(37)王夫之《读四书大全说》卷9《离娄下篇》,《船山全书》第6册,第1021页。

(38)朱熹《晦庵先生朱文公文集》卷46《答汪太初》,《四部丛刊》本。

(39)朱熹《论语集注·子罕》,第127、130页。

(40)《列子·仲尼》,杨伯峻《列子集释》,龙门联合书局1958年版,第75页。

(41)司马迁《史记·孔子世家》,中华书局1975年版,第1947页。

(42)王充《效力篇》、《别通篇》,刘盼遂《论衡集解》,古籍出版社1957年版,第265—266、272—274页。

(43)刘勰《文心雕龙·事类》,王利器《文心雕龙校证》,上海古籍出版社1980年版,第235页。

(44)颜之推《颜氏家训·勉学》,王利器《颜氏家训集解》,上海古籍出版社1980年第2版,第157、209页。

(45)刘知几《史通·杂说(中)》,张振珮笺注《史通笺注》,贵州人民出版社1985年版,第607页。

(46)苏轼《苏东坡全集》卷83《稼说(送张琥)》,第4705页。

(47)王延相《慎言》卷5《见闻》,《续修四库全书》本,第84页。

(48)胡应麟《诗薮》外编三“唐上”条,上海古籍出版社1979年新1版,第163页。

(49)章学诚《与林秀才》,仓修良编《文史通义新编》,第610页。

(50)朱熹《论语集注·子张》,第224页。

(51)《钦定国子监志》卷2“乾隆五年”,《四库全书》本。

(52)何良俊《四友斋丛说》卷3,中华书局1959年版,第22页。

(53)朱彝尊《曝书亭集》卷35《道传录序》,商务印书馆1935年版,第297页。

(54)李邺嗣《杲堂文钞》卷5《戒庵先生生藏铭》,浙江古籍出版社1988年版,第512页。

(55)方苞《进四书文选表》,刘季高校点《方苞集》,上海古籍出版社1983年版,第579—580页。

(56)顾炎武《顾亭林诗文集》卷1《生员论》,商务印书馆1937年版,第193页。

(57)朱之瑜《朱舜水全集·阳九述略》,中国书店1991年版,第294页。

(58)谷应泰《明史纪事本末》卷14,上海古籍出版社1994年版,第57页。

(59)无名氏《群书会元截江网》卷33,《四库全书》本。

(60)王炳照、徐勇主编《中国科举制度史》,河北人民出版社2002年版,第202页。

(61)叶梦得《石林燕语》,三秦出版社2004年版,第162页。

(62)戴名世《狄向涛稿序》,王树民编校《戴名世集》,中华书局1986年版,第87页。

(63)顾炎武《日知录》卷16“经义策论”,黄汝成集释《日知录集释》,第585页。

(64)杨慎《升庵全集》卷52“举业之陋”条,第601页。

(65)徐乾学《计甫草文集序》,《徐大司寇憺园全集》卷21,光绪九年刻本。

(66)廖燕《明太祖论》,林子雄点校《廖燕全集》,上海古籍出版社2005年版,第13页。

(67)张岱《石匮书》卷202《文苑列传总论》,《续修四库全书》本。

(68)黄宗羲《明儒学案》卷1《师说》“陈白沙献章”条,《四部备要》本,第4页。

(69)陈献章《白沙子》卷2《遗言湛民泽》,《四部丛刊》本。

(70)王守仁《王阳明全集》卷22《送别省吾林都宪序》,第884页。

(71)黄宗羲《南雷集·吾悔集》卷2《吏部左侍郎章格庵先生行状》,《四部丛刊》本。

(72)黄宗羲《明儒学案》卷32《泰州学案》,第241页。

(73)王畿《龙溪王先生全集》卷10《答吴悟斋》,《四库全书存目丛书》本,第439页。

(74)王守仁《王阳明全集》卷20《林汝桓以二诗寄次韵为别》,第786页。

(75)王守仁《王阳明全集》卷1《传习录(上)》,第6页。

(76)王畿《龙溪王先生全集》卷1《抚州拟岘台会语三》,第266页。

(77)杨慎《升庵全集》卷52“邵公批语”,第605页。

(78)焦竑《澹园集》卷14《荆川先生右编序》,第141页。

(79)焦竑《焦氏笔乘》续集卷4《韩献忠》,上海古籍出版社1986年版,第300页。

(80)《明史》卷192,上海古籍出版社1986年版,第537页。

(81)《明史》卷288,第806页。

(82)永镕等《四库全书总目》卷132《少室山房笔丛》,中华书局1965年版,第1064页。

(83)黄宗羲《明儒学案》卷51《诸儒学案》,第391页。

【专 题 号】K24

【复印期号】2008年09期

【原文出处】《中国文化研究》(京)2008年夏期第141~152页

【作者简介】吕斌,湘潭大学文学与新闻学院。(湘潭 411105)

| 【内容提要】 | 明代“博杂”之学术特色根源于当时的博学思潮,而博学思潮之所以在明代发生又绝非偶然,究其原因,主要包括三个方面:思想文化渊源、科举制度和明代的政治思想现实及风气。其中,学术传统中的博学思想为博学思潮的发生奠定了坚实的思想基础;明代的科举制度和政治思想现实及风气在为空疏不学之风的滋长提供条件和制度保障的同时,也为博学思潮的发生准备了批判、反思的目标和对象,并提供了理论和实践以及学者群体上的保障,而这两个方面又是促成博学思潮在明代这一特定历史时期发生的决定性因素。 |

明代学术的特色是什么?我们认为可以“博杂”来概括。其实,前贤对此特色早有认识。如晚清学者朱一新就曾指出:“近人学为大言,未知其生平读书若何,而开口便斥明人不读书,不知此嘉、万以后则然耳,乌可以该一代!国朝惟小学骈文优于明代,其他理学、经济、朝章、国故及诗、古文之学皆逊之。至说经之书,明人可取者固少,而不肯轻为新说,犹有汉儒质实之遗。近人开读书之门径,有功于后世者固多,而支离穿凿以蠹经者亦正不乏。康熙时,儒术最盛,半皆前明遗老。乾、嘉以后,精深或过之,博大则不逮也。”①以“博大”与“精深”概括明代与清代乾嘉学术各自的优势所在,即是说,“博大”是明代学术的主要特色。王国维认为:“国初之学大,乾嘉之学精,而道咸以来之学新”,②将清代学术分为三个时期并概括出了各期的特色。值得注意的是,王国维虽称“国初之学”,但他也特别指出,国初“学者多胜国遗老”,③即这一时期的学者主要是由明入清的遗民学者,他们既是明代学术的承传者,又是清代学术的开启者。由此可见,王氏对明清学术的认识与朱一新是一致的。顾颉刚也曾对明代学术的特色作过概括,他说:“我常觉得明代的文化是艺术的,诗文、戏剧、书画、雕刻都有特殊的造就,但在学问方面则无甚精采,既不及宋代人的创辟,又不及清代人的缜密。倘使一定要说出他们的优点,或者还在‘博’上,他们读书的态度并不严正,什么书都要读,因此他们受正统思想的束缚较轻,敢于发议论,敢于作伪,又敢于辨伪。他们的广而疏,和清代学者的窄而精,或者有互相调剂的需要。”④这段话虽有值得商榷之处,但他对明代学术“博”、“广”的特色和清代学术“窄而精”特色的概括,则与朱一新、王国维所论一脉相承的。前贤的这些认识为我们把握明代的学术特色提供了思路和借鉴。我们认为,有明一代确实存在着一种与空疏的学风完全不同的崇尚博学的学风。在这种学风的影响下,明代出现了为数众多的博学鸿儒,他们往往通贯古今,兼综百家,博涉经史子集诸多门类,将学术视野扩大到广阔的知识领域,在创作和研究方面均取得了令人瞩目的成就,使明代学术呈现出“博杂”之特色,并为清代全面整理和总结中国传统学术奠定了雄厚基础。然而,对于明代学术“博杂”之特色,学术界至今缺乏一个具有共通性的从整体上把握和阐释明代学术真实状况及其特色的理论,而对于明代学术为什么会呈现如此特色,我们应如何把握、阐释其特色等问题的解决,不但有助于改变以往人们对明代“空疏无学”这种明显有失偏颇的学术成见,而且有助于明代学术史研究的拓展,更有助于描绘明代学术的全息图像,揭示明代学术特色产生之根源及其对后世学术的影响。本文拟对明代学术特色的生成原因进行尝试性探讨。

二 “博学思潮”概念的提出

在既往对明代学术的评价中,“空疏无学”这种“一言以蔽之”式的评价一直居于主流地位,其结果是给人们造成了一种假象,即明代学术不值一提或毫无可取之处,换句话说,就是中国古代学术史在明代似乎断裂了。造成这种认识的主要原因,一是明中叶以后的学者在探究社会危机的症结时,往往归罪于理学与心学末流的空疏迂阔学风,尤其是明清鼎革后,遗民学者痛定思痛,更是对空疏迂阔学风口诛笔伐。这种基于亡国教训的认识夸大了学风对政治的影响,带有鲜明的时代特点和强烈的主观、政治的色彩,正如有学者所指出的:“封建社会的腐败,其原因归根到底在于这种制度本身,学风固然重要,但不是实质所在。”⑤然而,这些出于当时学坛巨擘之口的评价却产生了巨大而深远的影响。二是清儒往往对胜国学术加以贬抑,借此昭显本朝学术之盛,故也难以允执厥中。这在《四库全书》的编纂中得到了充分体现。一方面采用“寓禁于征”的方式,使大量明人著述得不到流传,甚至失传;另一方面借助《四库全书总目》对明人著述进行诋毁。所以,郑振铎曾说:“明人集浩如烟海,四库失收者多矣,或出于有意,或出于无意。当时四库馆臣诋諆明人著作,无所不用其极,是自有其政治作用。”⑥

不可否认,明代确实存在空疏不学之风。其实,不惟明代,可以肯定地说,任何一个时代都有“不读书”、“学风空疏”的现象。例如,常被引以批评明人的“束书不观,游谈无根”一语,即出自北宋苏轼的《李氏山房藏书记》:“近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸,学者之于书,多且易致如此,其文词学术,当倍蓰于昔人,而后生科举之士,皆束书不观,游谈无根,此又何也?”⑦由此可见,空疏不学之风在宋代已普遍存在了。但人们为何对类似于宋代的空疏不学现象避而不谈、视而不见呢?概言之,主要是由于这些时期之空疏往往被视为“空疏自误”,而明清学者对于明代的空疏学风是有意识地将其范围和影响夸而大之,其主观目的就是为了将其上升到“空疏误国”的高度来加以批判,这更多的是一种基于政治层面的批判。这一问题以及与清代学术、学风等问题,将作专门辨析,此不论。值得注意的是,在学术层面上,明清以来的学者对明代学术、学风还是给予了较为客观地肯定。如刘师培说:“明人之学,近人多议其空疏。……此皆近人贬斥明人学术之词。然由今观之,殆未尽然。”⑧并在系统列举了十条“明代学术之可贵者”之后说:“近儒之学多赖明儒植其基,若转斥明学为空疏,夫亦忘本之甚矣。”⑨不但指出了空疏之风是宋元以来普遍存在的一个现象,而非明代特有,并且揭示了明代学术的成就和特色及其与清代学术的渊源关系,从而将整个中国古代学术史贯穿了起来。张舜徽说:“有明一代学术,尚有超越往代而不容一概抹杀者。首在官私刻书之业,远过前人。……至于实学专家,在明代兴起尤众。……兹但就世人所常知者言之,即已各有专精,卓然不废。孰谓明之学术尽空疏乎!”⑩亦是言之凿凿,令人信服。值得庆幸的是,随着时间的推移,特别是二十世纪七、八十年代以来,明代学术研究日益成为学界的热点,不仅研究者的队伍不断壮大,而且研究的深度和广度也在不断深入拓展,正如郑振铎所说:“今日我辈正应实事求是,为许多明代作家鸣不平也。”(11)

我们从学者们对明代学术、学风所作的包括政治与学术层面、主观与客观等方面诸多相互矛盾的评价中,可以得到这样一个事实,即明代的学术、学风是多样化的,既存在流于空疏的一面,也存在崇尚博学的一面。就博学而言,正如嵇文甫所说:“在不读书的环境中,也潜藏着读书的种子;在师心蔑古的空气中,却透露出古学复兴的曙光。世人但知清代古学昌明是明儒空腹高心的反动,而不知晚明学者已经为清儒做了些准备工作,而向新时代逐步推移了。试看上章所述云栖、紫柏、憨山、藕益诸大禅师,都是读书很多,主张博学广览。……晚明时代以读书稽古著称的,有胡应麟、焦竑、陈第、方以智等,稍前则有杨慎、陈耀文,而王世贞亦颇有根柢。”(12)这些崇尚博学的明代学者,他们一方面继承了学术传统中的博学思想,以博学相砥砺并躬身践履;另一方面,他们针对“束书不观,游谈无根”之风,提倡读书,主张积学博观以救敝振衰。就是在这种反思和批判由隐到彰的空疏不学之风的情势下,明代学界逐步形成了一股具有时代特征和广泛影响的主张博学会通以批判空疏不学的思想潮流。我们称之为“博学思潮”,并认为“博学思潮”是使明代学术呈现“博杂”特色的根源。就是说,正是由于“博学思潮”的存在和影响,明代学者将学术视野扩大到广阔的知识领域,以一种博大的气象、宽广的治学途径,在经学、史学、文学艺术、科学技术等诸多领域都取得了令人瞩目的成就,创造了丰富的学术成果,其中既有总结前代学术并集其大成者,也有筚路蓝缕以启后代学术者,从而使明代呈现出有别于其他时代的学术特色。

梁启超先生曾对思想与思潮之关系作过论述,他说:“今之恒言,曰‘时代思潮’。此其语最妙于形容。凡文化发展之国,其国民于一时期中,因环境之变迁,与夫心理之感召,不期而思想之进路,同趋于一方向,于是相与呼应汹涌,如潮然。始焉其势甚微,几莫之觉;浸假而涨—涨—涨,而达于满度;过时焉则落,以渐至于衰熄。凡‘思’非皆能成‘潮’,能成‘潮’者,则其‘思’必有相当之价值,而又适合于其时代之要求者也。”(13)我们据此来考察“博学思潮”。首先,“博学”思想之于学者读书治学乃至个人修养都具有相当之价值。“博学”就是要求学者广闻博识,通贯综涉,兼收并蓄,强调学者自身知识储备的丰富性、深厚性。它不但是获取知识的途径,即通过各种方式方法积学储宝以待用,即所谓“学、问、思、辨、行皆所以为学”;(14)而且还是学者治学的根基,即所谓“为学第当知有归宿耳,始基固不可不博也”;(15)同时又是学者自身知识修养的目标和境界,即所谓“君子之学,必自闻见始。闻见以多为贵,必慎乎其所择。……学者求之不可不博,而择之不可不审也”。(16)其次,“博学思潮”是适应了明代这一特定的历史时期的时代要求而产生的。“博学思潮”是指在明代学界形成的具有时代特征和广泛影响的主张博学会通以批判空疏不学的思想潮流。与博学思想相比,博学思潮具有很强的现实针对性和影响的广泛性。所谓影响的广泛性,是指博学思潮不仅反映在少数学者的创作和主张之中,而且表现为众多学者自觉继承崇尚博学的传统,并最终汇聚成一股遍及整个学界的思想潮流。所谓现实的针对性,是说博学思潮是作为与当时社会上空疏不学之风相对立的批判思潮而出现的。

“博学思潮”之所以在明代这一特定的历史时期发生不是偶然的,而是有其广泛而复杂的原因,其荦荦大者,主要包括三个方面:思想文化渊源、科举制度和明代社会的思想现实与风气。

三 思想文化渊源之因素

从思想文化渊源方面看,博学是中国历代学者根深蒂固的一种治学观念,它不但被历代文人学者视为治学之根基,而且是他们追求的目标和境界,以至于有“一事不知,儒者之耻”(17)的极端说法。基于此,我们认为,博学思想是明代博学思潮发生的不可或缺的条件,它为明代博学思潮奠定了坚实的思想基础,并使博学思潮具有了发生可能。

博学思想的根源至少可以追溯到先秦时期的孔子。《论语》记载了孔子及其弟子的言行,是研究孔子及其学说最基本、最重要的史料。《论语》使用单字1500个左右,使用频率在60次以上的字词(作为固定词组的不计,如“子”431次,而不计“子张”、“子夏”、“子贡”等)仅三十多个,(18)见下表(括号内数字为使用次数):

众所周知,孔子所处的时代是中国古代社会一个极为重要的制度变迁或转型时期,社会动荡,秩序混乱。为了改变“礼坏乐崩”的社会现实,孔子一生致力于重构以“仁”、“礼”为核心的社会伦理道德和政治秩序。我们从上表所显示的孔子对“人”、“仁”、“礼”、“行”、“学”、“道”、“闻”等字的频繁使用中可以清楚地看到他对这些问题的关注程度,而从孔子对这些问题的思考和认识中,我们又可以窥见蕴涵其中的思想观念。

孔子非常重视“学”,上表中的“学、问、知、行、闻、见”六者都与“学”直接相关。《论语》开宗明义提出“学而时习之”(19)就足以说明“学”在孔子学说中的重要性,故刘宗周说:“学字是孔门第一义,时习一章是二十篇第一义。”(20)颜元更是认为:“孔子开章第一句,道尽学宗。”(21)客观地说,孔子提出的这一命题并非单纯的学习论,其最终目的是要将“学”落实到现实政治和伦理道德上。就孔子所谓的“学”而言,其内涵非常宽泛,不仅包含了“六艺”(礼、乐、射、御、书、数和《诗》、《书》、《易》、《礼》、《乐》、《春秋》)等文本和技能方面的内容,也包含了为学的方法和要求等方面的内容,还包含了社会政治和伦理道德方面的内容。同时,孔子还强调学与习(或知与行)的结合,重视从实践经验中获取知识并返诸实践。与“学”的内容和对象的宽泛性相适应,“学”的方式、方法也应是广泛的,或是基于此,孔子主张通过各种途径、各种手段去广泛学习,提倡“博学”。“博”字在《论语》中出现7次,其中有6次是表示“广博”之意(包括副词和使动用法),而最值得我们注意的是关于博约的论述。在《论语》中,博与约并举者凡三次,“博学于文,约之以礼”分别在《雍也》和《颜渊》二篇中重复出现,(22)另有颜渊所云“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼”。(23)尽管孔子在对博与约、文与礼关系的强调上有所侧重(如果联系孔子的政治观、人生观和价值观来看,他的侧重点应该是在“约之以礼”方面),所论明显超出了为学的范围,但他提出的博约命题却对后世治学思想产生了深远影响,并成为贯穿历代治学思想的基本主题。后世学者往往将博与约视为既互相矛盾又密切联系的统一体,言博不离约,言约不离博。正如刘师培所说:“孔门之论学也,不外博约二端。孔子曰:‘君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!’故儒书所记,悉以博、约为治学之宗。”(24)然而,在对待博约关系上,学者们的认识并不统一,这主要是由他们的治学方法与路径的差异决定的。明清之际的唐彪就曾对此有过精辟论述:“学人博约工夫,有可合成一串者,有可分为两事者。《孟子》博学详说,似先博而后约也。《中庸》博学审问,是博之事,慎思明辨,是约之事。颜子博文约礼,皆似同时兼行,不分先后。外更有先约后博者,志道、据德、依仁之后,又有游艺工夫也。此三者,虽有或先或后,或同时之异,然皆可合为一串也。”(25)所谓“分为两事者”就是把博与约作为治学的不同阶段或境界,故有主张由博返约者,如汪琬说:“善读书者,始乎博,终乎约。”(26)有主张先约后博,博而再约者,如朱熹说:“为学须是先立大本,其初甚约,中间一节甚广大,到末梢又约。”(27)这就是博与约的先后之分。所谓“合为一串者”就是把博与约视为一体,主张博约合一,如王夫之说:“约者博之约,而博者约之博。”(28)除此之外,对博与约的侧重或重视程度也存在差异。有强调博学的,如张载说:“惟博学然后有可得以参较琢磨。学博则转密察,钻之弥坚,于实处转笃实,转诚转信,故只是要博学,学愈博则义愈精微。”(29)阮元认为:“孔门论学,首在于博。”(30)也有强调约(专精)的,如戴震说:“学贵精不贵博。吾之学,不务博也。”(31)章学诚说:“学必求其心得,业必贵于专精。”(32)事实上,贵约(专精)论者都是博学硕儒,他们主张贵约(专精)并不是要否定博,而是强调在博的基础上做到约(专精)。如章学诚说:“博详返约,原非截然分界,”(33)“学欲其博,守欲其约。学而不博,是贷乏而不足应人求也;守而不约,是欲尽百贷而出于一门也,”(34)“博而不杂,约而不漏,庶几学术醇固。”(35)他们之所以提出贵约(专精)主张,主要是针对前人尤其是明人务博而不求约(专精)之弊而发。如戴震所指出的:“凡学未至贯本末,彻精粗,徒以意衡量,就令载籍极博,犹谓思而不学则殆也。”(36)博与约的关系是辨证关系,若偏执一端,那只能是“徒博无益,径约则谬。”(37)博是基础,约(专精)是在博的基础上的深化和升华,二者必须有机地结合起来。所谓“学之杂者似博,其约者似陋,惟先博而后约,然后能不流于杂,而不掩于陋也”,(38)正揭示了这一道理。

孔子对后世治学思想的影响不仅表现在历代学者对其博学思想的继承和发展上,还表现在读书治学的实践上。众所周知,孔子以博学著称,在当时即有“大哉孔子!博学而无所成名”,“仰之弥高,钻之弥坚。瞻之在前,忽焉在后”的赞美。(39)他也自称是“博学多识者”,(40)这就表明了孔子是在有意识地躬行践履自己的博学思想。随着儒家正统地位在中国封建社会的逐步确立和发展,作为儒家创始人的孔子更是“学者宗之。自天子、王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!”(41)由于孔子作为万世师表的典范作用,博学也成为了中国历代学者在读书治学乃至修养上追求的目标和境界,学者们往往以博学励己勉人,此类论说见诸文献者历代不绝,如汉代王充说:“夫壮士力多者,扛鼎揭旗;儒生力多者,博达疏通。故博达疏通,儒生之力也。……使儒生博观览,则为文儒。文儒者,力多于儒生。”“人不博览者,不闻古今,不见事类,不知然否,犹目盲耳聋鼻

者也。……学士之才,农夫之力,一也。能多种谷,谓之上农;能博学问,谓之上儒。”(42)南朝梁刘勰说:“将赡才力,务在博见,……综学在博,取事贵约,校练务精,捃理须核,众美辐辏,表里发挥。”(43)北齐颜之推说:“爰及农商工贾,厮役奴隶,钓鱼屠肉,饭牛牧羊,皆有先达,可为师表,博学求之,无不利于事也。”“夫学者,贵能博闻也。”(44)唐代刘知几说:“‘一物不知,君子所耻。’是则时无远近,事无世巨细,必籍多闻,以成博识。”(45)宋代苏轼主张“博观而约取,厚积而薄发。”(46)明代王延相说:“学博而后可约,事历而后知要。”(47)胡应麟认为:“凡著述贵博而犹贵精,……博也而精,精也而博,世难其人。”(48)清代章学诚认为:“大抵学问文章,须成家数,博以聚之,约以收之。”(49)如此等等,俯拾皆是,而以博学擅名者更是举不胜数了。

者也。……学士之才,农夫之力,一也。能多种谷,谓之上农;能博学问,谓之上儒。”(42)南朝梁刘勰说:“将赡才力,务在博见,……综学在博,取事贵约,校练务精,捃理须核,众美辐辏,表里发挥。”(43)北齐颜之推说:“爰及农商工贾,厮役奴隶,钓鱼屠肉,饭牛牧羊,皆有先达,可为师表,博学求之,无不利于事也。”“夫学者,贵能博闻也。”(44)唐代刘知几说:“‘一物不知,君子所耻。’是则时无远近,事无世巨细,必籍多闻,以成博识。”(45)宋代苏轼主张“博观而约取,厚积而薄发。”(46)明代王延相说:“学博而后可约,事历而后知要。”(47)胡应麟认为:“凡著述贵博而犹贵精,……博也而精,精也而博,世难其人。”(48)清代章学诚认为:“大抵学问文章,须成家数,博以聚之,约以收之。”(49)如此等等,俯拾皆是,而以博学擅名者更是举不胜数了。综上所述,博学思想源远流长,历代学者在治学过程中或有意识或潜意识地受到博学思想的支配和影响,由此也形成了贯穿古今的崇博尚通的治学传统。这一思想为明代这一特定历史时期兴起的反拨空疏不学之风的博学思潮奠定了坚实的思想基础,随着空疏不学之风的由隐到彰,个体性的博学思想汇聚为群体性的博学思潮的可能性也逐渐增大并最终形成。所以说,博学思想是明代博学思潮发生的不可或缺的条件。

四 科举制度之因素

从科举制度方面看,明代是科举制度的完善期和鼎盛期。虽然利弊兼有,但科举弊端较之唐宋更加明显和突出,集中体现在学术视野狭窄、徒务虚文空言等方面,为空疏不学之风的滋长提供了有利的条件和氛围,同时也为固守博学传统的学者提供了反思和批判的目标和对象,促成了博学思潮的发生。

科举制度为深受儒家“学而优则仕”(50)思想影响的读书人搭建了一个实现由学入仕的平台。因此,自科举制度确立以来,中国古代绝大多数的知识分子都与科举结下了不解之缘,甚至有“居今之世,虽孔子复生,也不免应举”之说。(51)且不论科举制度本身的优劣,仅从影响方面来看,它对人们(不仅仅是知识分子)的人生观、价值观、思维方式等所产生的影响都是巨大而深远的:在客观上,它促成了鼓励读书的社会风气;在主观上,它促成了尊重知识的社会观念。然而,这只是问题的一个方面,另一方面,科举制度所造成的弊端也是显而易见的,此就与本文关系最密切者稍作论述。

首先,科举制度造成了学术视野狭窄、知识结构单一的弊端。众所周知,自科举制度确立以来,经学便一直是科举考试最基本、最重要的内容。明代是科举制度的完善期,主要表现在内容和形式的规范化、程式化上。明以前,虽然对儒家经典及注本已经做过许多规范化的工作,如唐代的《五经正义》、宋代的《十三经》注疏、元代的《四书》《五经》等都是儒家经典及其注本规范化的结果,但这种规范化的工作至明代才得以最终完成。“(明)太祖时,士子经义皆用注疏,而参以程朱传注。成祖既修《五经四书大全》之后,遂悉去汉儒之说,而专以程、朱传注为主”。(52)因而士人只能以程朱理学为准的而不能有丝毫的怀疑、异议。“世之治举业者,以《四书》为先务,视《六经》可缓以言《诗》、《易》,非朱子之传义弗敢道也;以言《礼》,非朱子之家礼弗敢行也。推是而言《尚书》,言《春秋》,非朱子所授,则朱子所与也。……顾科举行之久矣,言不和朱子,率鸣鼓百面攻之”。(53)由此而在社会上形成了一种普遍性的认识:“学者治一经四书外,即能作制义,中甲乙科。后生有窃看《左氏传》、《太史公书》,父兄辄动色相戒,以为有害。”(54)这样,士人的思想、言行完全被钳制在程朱理学的藩篱之中,“自洪、永至化、治,百余年中,皆恪遵传注,体会语气,谨守绳墨,尺寸不逾”。(55)这种高度规范化的科举考试使士人的学术视野从博大精深的传统经学逐渐转向了一种狭隘的科举规范下的经学,“舍圣人之经典、先儒之注疏与前代之史不读,而读其所谓时文”,(56)从而造成了士人学术视野狭窄、知识结构单一的流弊,并且随着规范化程度的日益加深,这一流弊也越来越凸显。

其次,科举制度造成了徒务虚文空言、不切实用的弊端。明代统治者举办科举考试的目的是为国家选拔人才,但从结果来看,却背离了统治者的初衷,诚如朱之瑜所说:“明朝以制义举士,初时功令犹严,后来数十年间,大失祖宗设科本旨。主司以时文得官,典试以时文取士,竞标新艳,何取渊源。父之训子,师之教弟,猎采词华,埋头占毕,其名亦曰文章,其功亦穷年皓首,惟以剽窃为工,掇取青紫为志,谁复知读书之义哉!既不知读书,则奔竞门开,廉耻道丧,官以钱得,政以贿成,岂复识忠君爱国。”(57)无怪朱元璋自己也感叹道:“朕设科举,求天下贤才以资任用。今所司多取文词,及试用之,不能措诸行事者甚众。朕以实心求贤,而天下以虚文应之,甚非所以称朕意也。”(58)造成这种徒务虚文空言、不切实用流弊的因素是多方面的,最直接、最主要的原因是士人受到功名利禄的诱使,困顿于场屋,“敝精疲神,穷年皓首,所得者章句训诂之美,所安者吟咏诵读之勤,求其本旨,则颠迷惑乱,旷荡忘返,上不足以事君亲,下不足以抚民物”,(59)将大部分精力都放在考试内容的记诵和考试形式、技巧的揣摩上。从内容方面看,由于程朱理学是科举考试的惟一依据,士人只能在钦定的程朱理学的传注中寻章摘句,更养成了一种脱离实际、死背教条的投机心理,从而导致了士人的抱残守缺,不究实用。从形式、技巧方面看,八股文是一种具有规范格式且具特色的文体。客观地说,作为一种文体,八股文本身是无可厚非的。问题在于统治者把它作为“载道”工具的考试专用文体,遂使这一文体形式带上了浓厚的功利色彩,因而为服从钦定的意识形态的内容需要而不免削足适履,为适应考试规范化的要求而趋于程式化。正如有的学者所说:“随着这种八股模式日益固定和僵化,形式和技巧至高无上,至于能否表达真情实感、能否反映真才实学则变得并不重要。往往一篇标准的八股文,形式非常完美,但内容空疏,废话连篇。”(60)前贤时彦对此已有颇多论述,兹不赘。

当然,学术视野狭窄、徒务虚文空言的流弊并非明代独有的现象。如宋代叶梦得曾指出:“熙宁以前,以诗赋取士,学者无不先遍读五经。余见前辈,虽无科名,人亦多能杂举五经,盖自幼习之,故终老不忘。自改经术,人之教子者,往往便以一经授之,他经纵读,亦不能精。教者亦未必皆读五经,故虽经书正文,亦率多遗误。”(61)正是由于士人埋头于举业这一狭窄的知识领域之中,而对此外的广阔知识领域充耳不闻,视而不见,完全背离了传统学术的博学精神,所以有识之士往往视之为“束书不观”,斥之为“无根”之学。而明代科举的完善和鼎盛,使其弊端表现得尤为突出。如戴名世云:“古者先王之教兴,士自小学以入大学,举正心修身齐家治国平天下之理,莫不犁然具备,以故施于天下后世,而功名直昭垂至今。其理载之于书,书具在,后之人弃而不务,而研精覃思以从事于场屋之文。夫从事于场屋之文,不可以谓读书也,世之人第以是为读书之事已毕矣。夫以从事于场屋之文为读书,以科第富贵为功名,是故世之无功名者,由世之无读书者也。”(62)

由上述可见,科举制度造成学术视野狭窄、徒务虚文浮言等弊端,为空疏学风的形成提供了条件,即如顾炎武所说:“今之经义策论,其名虽正,而最便于空疏不学之人。”(63)另一方面,由于这些流弊与博学传统相抵牾,因此受到了当代学者的批判。如杨慎说:“本朝以经学取人,士子自一经之外,罕所通贯。近日稍知务博,以哗名苟进,而不究本原,徒事末节。五经诸子,则割取其碎语而诵之,谓之‘蠡测’;历代诸史,则抄节其碎事而缀之,谓之‘策套’。其割取抄节之人,已不通经涉史,而章句血脉,皆失其真。有以汉人为唐人,唐事为宋事者,有以一人析为二人,二事合为一事者。”(64)徐乾学说:“自经义之作,足以投天下之学士敝耗岁月,以干禄仕,于其他古文辞皆不暇以为,至于无一能则已矣。”(65)廖燕说:“明制,士惟习《四子书》,兼通一经,试以八股,号为制义。中式者录之。士以为爵禄所在,日夜竭精敝神以攻其业。自《四书》一经外,咸束高阁,虽图史满前,皆不暇目,以为妨吾之所为。于是天下之书不焚而自焚矣。非焚也,人不复读,与焚无异也。”(66)张岱认为:“我明人物埋没于帖括者甚多,我明文章埋没于帖括中者亦甚多。盖近世学者,除《四书》本经之外,目不睹非圣之书者比比皆是。间有旁及古文,怡情诗赋,则皆游戏神通,不著要綮,其所造诣,则不问可知矣。”(67)等等。学者们不仅对科举之弊进行反思和批判,而且在学术实践上也能贯彻其博学思想,为明代博学思潮的发生提供了理论和实践以及学者群体上的保障。可以说,正是科举制度导致的空虚无学,从反面促成了博学思潮的发生。

五 政治思想现实及风气之因素

明朝是中国文化史上承上启下的重要朝代,既有对前朝往代积淀深厚的文化遗产的总结,集中国传统文化之大成者,又有创新和开拓,对后世尤其是对清朝产生了直接而重要的影响者。明朝建国之初即在政治、经济、文化等方面采取了一系列的措施并取得了良好的效果,至中后期,社会政治、经济、文化状况都发生了巨大的变化,一方面,封建统治阶级内部矛盾尖锐,出现了严重的政治危机。由于统治者穷于应付这些纷至沓来的危机,所以对思想领域的控制也就自然而然地有所减弱了。另一方面,经济的发展,商业的繁荣,士商的频繁互动,使整个社会的思想、文化及风气产生了一些新的变化。在这种背景下,明朝初期创立的基本体制已难以适应新的社会形势的要求,有识之士开始寻求学术和政治上的突破,在思想文化领域形成了“百家争鸣”的局面。明代这一特定的政治思想现实及风气既为空疏学风、卑弱士风滋生提供了土壤和环境,也为博学思潮提供了批判的对象和发生的契机。陈献章、王守仁即是开启明代学术分化之端的关键人物。

陈献章为学“以自然为宗,而要归于自得。”(68)他清醒地认识到当时学者“各标榜门墙,不求自得,诵说虽多,影响而已,无可告语者”,(69)于是提出学贵“自得”以救其弊。同时,他针对当时士人因循附合、谨守程朱理学的僵化学风而提倡“学贵知疑”这些主张对于正统的程朱理学无疑是巨大的冲击。继之而起的王守仁创立的以“致良知”为核心的学说在思想学术领域的影响更是既深且广。王守仁将造成矛盾激化、危机日深的社会现实的原因归结为士风衰薄、学术不明。究其原因,则是士人蔽于物欲,奔趋于名利之途而不知圣贤之学,这种功利性的风气不仅不能补偏救弊,反而促成了社会的腐败。因此,王守仁提出了“明学术,变士风,以成天下治”(70)的救世主张。王守仁殁后,王门后学继续推广先师学说,使阳明之学得到了进一步的丰富发展和更为广泛的传播,故黄宗羲说:“阳明之学,得门人而益彰。”(71)但是,亦如黄宗羲所说:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下,亦因泰州、龙溪而渐失其传。”(72)衍至末流,背离师说宗旨、趋于禅化的趋势更为明显,突出表现在对阳明学说的极端的片面的发挥。在此情势下,王学末流空谈明心见性而不务经世之学、束书不观等弊端暴露无遗,也促使曾风靡一时的阳明学说的式微。这里需要对常为学者诟病的王学末流束书不观之风稍作辨析。

王守仁对于读书的认识具有两面性。王畿说:“或谓先师尝教人废书,否,不然也。读书为入道筌蹄,束书不观,游谈无经,何可废也?古人往矣!诵诗读书而论其世,将以尚友也,故曰:‘学于古训乃有获。’学于古训,所谓读书也,鱼兔由筌蹄而得,滞筌蹄而忘鱼兔,是为玩物丧志,则有所不可耳。”(73)一方面,王守仁否认有“生而知之”者,圣人也不例外,故而主张通过读书以获知,尤其是读经书。通过读经书就有可能获得蕴于其中的“吾心之常道”(良知)。所以他说:“六经原只是阶梯”(74),这可以说是王守仁的“读书工具论”。基于此,他强调读书要明确目的,去除私蔽,这样才有益于致良知。同时,他也认识到语言文字与思想之间存在差异,如果拘泥于经书文字就会受到束缚。因而他反对盲从经书,主张学贵自得,发挥主体的作用,从而达到不以圣人之言意所左右的境界。另一方面,王守仁认为“良知”是一种与生俱来的本性,强调良知的“自在性”,因此,他认为“良知不假外求”,(75)反对通过外在的形式把握内在的良知。语言文字只是思想的载体,二者之间存在着差异,强为之言只会使良知更加隐晦,因而反对以语言文字、见闻把握良知。这种认识其实也是“读书工具论”的一个方面,但由此出发,自然就会造成一种轻视读书、忽视知识才能的倾向。轻视读书并非不读书,王畿对此说得很明白:“吾人时时能够对越上帝,无闲漫之时,然后可以无藉于书。书虽是糟粕,然千古圣贤心事赖之以传,何病于观?但泥于书而不得于心,是为法华所转,与游谈无根之病其间不能以寸。”(76)显然是对王守仁“读书工具论”的继承。但衍至末流,轻视读书的一面就被极端片面地发展为“束书不观”了。

我们应该看到,明代士风卑弱、学风空疏与拘守程朱理学和阳明学的极端化有着直接关系,其根源还是在于封建制度与明代的社会政治文化现实,它为这种士风、学风的形成提供了条件和制度上的保证。当世学者多能从博学的角度对空疏不学之风提出批评。如杨慎指出:“先辈读书博且精,不似后生之束书不观,游谈无根也。”(77)焦竑说:“余惟学者患不能读书,能读书矣,乃疲精力于雕虫篆刻之间,而所当留意者,或束阁而不观,亦不善读书之过矣。夫学不知经世,非学也;经世而不知考古以合变,非经世也。”(78)“今子弟饱食安坐,典籍满前,乃束书不观,游谈无根,能不自愧!”(79)这些学者不但对空疏不学之风提出批评,而且都能以博学自励自勉,在学术上取得了多方面的成就,并得到了学界的肯定。如《明史》称杨慎曰:“明世记诵之博,著作之富,推慎为第一。”(80)称焦竑曰:“博极群书,自经史至稗官杂说,无不淹贯。”(81)四库馆臣称胡应麟:“应麟独研索旧文,参校疑义,以成是编。虽利钝互陈,而可资考证者亦不少。朱彝尊称其‘不失读书种子’,诚公论也。”(82)黄宗羲称黄佐:“得力于读书,典礼乐律词章无不该通。”(83)

由上述可见,明代的政治思想现实及风气虽为空疏学风、卑弱士风提供了条件和制度上的保障,但也为有识之士提供了反思和批判的目标和对象。这些学者继承和发扬了学术传统中的博学精神,他们以自身的博学和多方面的学术成就使中国的博学传统得以延续,也为博学思潮的发生提供了理论和实践以及学者数量上的保障,并最终促成了博学思潮的发生。

综上所述,明代“博杂”的学术特色是由明代学术崇尚博学的一面决定的,其根源在于当代兴起的博学思潮,而博学思潮之所以在明代这一特定历史时期发生又绝非偶然,究其原因,主要包括三方面内容:思想文化渊源、科举制度和明代的政治思想现实及风气。其中,学术传统中的博学思想为博学思潮的发生奠定了坚实的思想基础,明代的科举制度和政治思想现实及风气在为空疏不学之风的滋长提供条件和制度保障的同时,也为博学思潮的发生准备了批判、反思的目标和对象,并提供了理论和实践以及学者群体上的保障,这两个原因又是促成博学思潮在明代发生的决定性因素。可以说,空疏不学之风在明代的确存在,这是造成人们诟病和贬抑明代学术的主要原因;同时,崇博尚通的风气在明代也确实存在,这是中国博学传统未能中断和形成明代学术特色的决定性因素,而这一方面更值得我们关注和深入研究。

注释:

①朱一新《无邪堂答问》,中华书局2000年版,第150页。

②王国维《观堂集林》卷23《沈乙庵先生七十寿序》,河北教育出版社2003年版,第574页。

③王国维《观堂集林》卷23《沈乙庵先生七十寿序》,第574页。

④顾颉刚《四部正讹序》,《四部正讹》,朴社1929年版,第3页。

⑤陈鼓应、辛冠洁、葛荣晋《明清实学思潮史》,齐鲁书社1989年版,第7页。

⑥郑振铎《西谛书跋》,文物出版社1998年版,第252页。

⑦苏轼《苏东坡全集》卷77,燕山出版社1997年版,第4330页。

⑧刘师培《国学发微》,《刘申叔遗书》,江苏古籍出版社1997年版,第501页。

⑨刘师培《国学发微》,第502页。

⑩《张舜徽学术文化随笔》,中国青年出版社2001年版,第286—287页。

(11)郑振铎《西谛书跋》,第252页。

(12)嵇文甫《晚明思想史》,东方出版社1996年版,第144—145页。

(13)梁启超《清代学术概论》,东方出版社1996年版,第1页。

(14)王守仁《王阳明全集》卷2《传习录(中)》,上海古籍出版社1992年版,第45页。

(15)[清]朱一新《无邪堂答问》卷4,第157页。

(16)叶梦得《春秋考·序》,中华书局1991年新1版,第1页。

(17)[清]曾燠《尔雅图重刊影宋本叙》,《尔雅音图》卷首,中国书店1985年版。事见《南史·陶弘景传》:“读书万余卷,一事不知,以为深耻。”

(18)据杨伯峻《论语译注》附《论语词典》,中华书局1980年版,第2版。

(19)朱熹《论语集注·学而》,《四书章句集注》,上海古籍出版社2001年版,第55页。

(20)刘宗周《论语学案》卷1,《四库全书》本。

(21)颜元《颜习斋先生言行录》卷下“学须”第十三,中华书局1985年版,第40页。

(22)朱熹《论语集注》,第105、161页。

(23)朱熹《论语集注·子罕》,第130页。

(24)刘师培《孔门论学之旨》,张先觉编《刘师培书话》,浙江人民出版社1998年版,第16页。

(25)唐彪《家塾读书法》,华东师范大学出版社1992年版,第48-49页。

(26)汪琬《尧峰文钞》卷23《传是楼记》,《四部丛刊》本。

(27)朱熹《朱子语类》卷11《读书法下》,《四库全书》本。

(28)王夫之《读四书大全说》卷6《卫灵公篇》,《船山全书》第6册,岳麓书社1991年版,第820页。

(29)张载《经学理窟·气质》,章锡琛校点《张载集》,中华书局1978年版,第270页。

(30)阮元注释《曾子十篇》,中华书局1985年新1版,第3页。

(31)段玉裁《戴东原先生年谱》,《戴东原集》,《四部丛刊》本。

(32)章学诚《文史通义·博约下》,《文史通义校注》,第166页。

(33)章学诚《与族孙汝楠论学书》,仓修良编《文史通义新编》,第673页。

(34)章学诚《又答沈枫墀》,仓修良编《文史通义新编》,上海古籍出版社1993年版,第586页。

(35)章学诚《文史通义·博约下》,《文史通义校注》,第166页。

(36)戴震《戴东原集》卷9《与任孝廉幼植书》。

(37)王夫之《读四书大全说》卷9《离娄下篇》,《船山全书》第6册,第1021页。

(38)朱熹《晦庵先生朱文公文集》卷46《答汪太初》,《四部丛刊》本。

(39)朱熹《论语集注·子罕》,第127、130页。

(40)《列子·仲尼》,杨伯峻《列子集释》,龙门联合书局1958年版,第75页。

(41)司马迁《史记·孔子世家》,中华书局1975年版,第1947页。

(42)王充《效力篇》、《别通篇》,刘盼遂《论衡集解》,古籍出版社1957年版,第265—266、272—274页。

(43)刘勰《文心雕龙·事类》,王利器《文心雕龙校证》,上海古籍出版社1980年版,第235页。

(44)颜之推《颜氏家训·勉学》,王利器《颜氏家训集解》,上海古籍出版社1980年第2版,第157、209页。

(45)刘知几《史通·杂说(中)》,张振珮笺注《史通笺注》,贵州人民出版社1985年版,第607页。

(46)苏轼《苏东坡全集》卷83《稼说(送张琥)》,第4705页。

(47)王延相《慎言》卷5《见闻》,《续修四库全书》本,第84页。

(48)胡应麟《诗薮》外编三“唐上”条,上海古籍出版社1979年新1版,第163页。

(49)章学诚《与林秀才》,仓修良编《文史通义新编》,第610页。

(50)朱熹《论语集注·子张》,第224页。

(51)《钦定国子监志》卷2“乾隆五年”,《四库全书》本。

(52)何良俊《四友斋丛说》卷3,中华书局1959年版,第22页。

(53)朱彝尊《曝书亭集》卷35《道传录序》,商务印书馆1935年版,第297页。

(54)李邺嗣《杲堂文钞》卷5《戒庵先生生藏铭》,浙江古籍出版社1988年版,第512页。

(55)方苞《进四书文选表》,刘季高校点《方苞集》,上海古籍出版社1983年版,第579—580页。

(56)顾炎武《顾亭林诗文集》卷1《生员论》,商务印书馆1937年版,第193页。

(57)朱之瑜《朱舜水全集·阳九述略》,中国书店1991年版,第294页。

(58)谷应泰《明史纪事本末》卷14,上海古籍出版社1994年版,第57页。

(59)无名氏《群书会元截江网》卷33,《四库全书》本。

(60)王炳照、徐勇主编《中国科举制度史》,河北人民出版社2002年版,第202页。

(61)叶梦得《石林燕语》,三秦出版社2004年版,第162页。

(62)戴名世《狄向涛稿序》,王树民编校《戴名世集》,中华书局1986年版,第87页。

(63)顾炎武《日知录》卷16“经义策论”,黄汝成集释《日知录集释》,第585页。

(64)杨慎《升庵全集》卷52“举业之陋”条,第601页。

(65)徐乾学《计甫草文集序》,《徐大司寇憺园全集》卷21,光绪九年刻本。

(66)廖燕《明太祖论》,林子雄点校《廖燕全集》,上海古籍出版社2005年版,第13页。

(67)张岱《石匮书》卷202《文苑列传总论》,《续修四库全书》本。

(68)黄宗羲《明儒学案》卷1《师说》“陈白沙献章”条,《四部备要》本,第4页。

(69)陈献章《白沙子》卷2《遗言湛民泽》,《四部丛刊》本。

(70)王守仁《王阳明全集》卷22《送别省吾林都宪序》,第884页。

(71)黄宗羲《南雷集·吾悔集》卷2《吏部左侍郎章格庵先生行状》,《四部丛刊》本。

(72)黄宗羲《明儒学案》卷32《泰州学案》,第241页。

(73)王畿《龙溪王先生全集》卷10《答吴悟斋》,《四库全书存目丛书》本,第439页。

(74)王守仁《王阳明全集》卷20《林汝桓以二诗寄次韵为别》,第786页。

(75)王守仁《王阳明全集》卷1《传习录(上)》,第6页。

(76)王畿《龙溪王先生全集》卷1《抚州拟岘台会语三》,第266页。

(77)杨慎《升庵全集》卷52“邵公批语”,第605页。

(78)焦竑《澹园集》卷14《荆川先生右编序》,第141页。

(79)焦竑《焦氏笔乘》续集卷4《韩献忠》,上海古籍出版社1986年版,第300页。

(80)《明史》卷192,上海古籍出版社1986年版,第537页。

(81)《明史》卷288,第806页。

(82)永镕等《四库全书总目》卷132《少室山房笔丛》,中华书局1965年版,第1064页。

(83)黄宗羲《明儒学案》卷51《诸儒学案》,第391页。