| 明清史 |

试论清代乾隆朝中央政府赈济灾民政策的具体实施

——以乾隆十一年江苏邳州、宿迁、桃源三州县水灾赈济为例

张祥稳

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2007年11期

【原文出处】《清史研究》(京)2007年1期第49~56页

【英文标题】 The Implementation of Disaster Relief Policies by the Central Government: A Case Study of Flood Relief Efforts in Pizhou,Suqian and Taoyuan Counties,Jiangsu Province in the Eleventh Year of the Qianlong Reign

【作者简介】张祥稳(1967—),男,南京农业大学中华农业文明研究院博士生。南京 210095

【关 键 词】乾隆时期/赈济政策/落实情况

[中图分类号]K249.3 [文献标识码]A [文章编号]1002—8587(2006)—06—0049—08

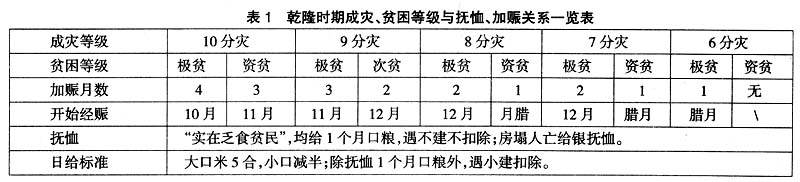

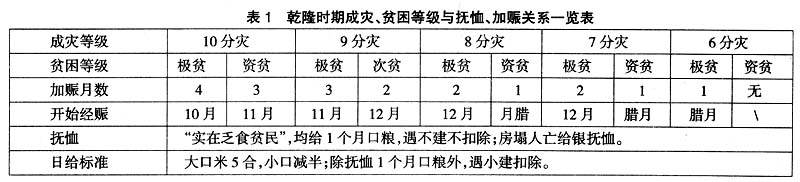

清代乾隆朝是我国历史上的封建盛世,也是自然灾害的多发期之一,所谓“天灾流行,国家代有”①,盛世不免。面对频繁的自然灾害,乾隆帝命令大小官员不得讳灾、匿灾,“无论灾之大小悉令奏闻”②,一旦踏勘“成灾”(收成因灾减少50%以上),政府即按成灾分数和贫困等级给予灾民以规定或“破格”的财物救济——赈济,一般灾停赈止。政府真正对灾民实施赈济的主要形式有三:抚恤、加赈和展赈。乾隆四年(1739年)、五年和七年,清廷分别首次确定了应赈灾民日给米的数量标准、成灾分数与能否享受加赈的关系和赈济期限(见表1)。从此以后,灾民的赈济始有章可循,实行“俱按被灾分数”和贫困等级给赈的原则,但同时要求特殊情况要特殊对待,“不得拘泥于常例”③。为了使灾后赈济工作更加积极有效开展,乾隆朝在总结前代有关理论和政策的基础上,在十年左右的时间里,逐步形成一套完整、固定的赈济程序,并使之走上了经常化、制度化和法定化的轨道。对地方官“赈济不周者,即行严参;倘不实心办理”,必将之“从重治罪”。④ 笔者研究认为:乾隆时期中央政府的赈济政策是我国古代最全面、最完备、最宽大的时期。但对灾民来说,政策的落实是关键。各被灾州县在实际赈济过程中,究竟有没有使政策兑现、兑现到什么程度?本文试着就这一问题,对乾隆十一年(1746年)江苏徐州府属之邳州和宿迁、淮安府属之桃源三州县的灾后赈济进行比较研究,管窥乾隆朝中央政府灾民赈济政策的落实情况。

邳、宿、桃三州县是当时全国自然灾害多发区之一,特别是水灾,“每年春夏之交,栽种甫毕,横流随至,渺瀰一片”⑤。乾隆十一年六月上、中旬就发生了严重的洪涝灾害,境内运河伏汛水位达到清定鼎以来的最高值,成灾人口共85万左右,水毁房屋达27282间。乾隆在得到灾情报告后,向大小臣工惊呼:“仓粟库帑尔莫惜,沟壑待救难蹉跎。”⑥ 于是,从当年六月至次年麦收之前,政府投入了大量的人、财、物力,对以农民为主体的灾民开展了多方位的赈济,并特地委派一位道员担任督赈官,专门对三州县的赈济工作进行全过程、全方位的指导和监督。

一、勘灾和审户——确定赈济对象和给赈标准

政府要对灾民进行赈济,首先涉及一个关键问题:对什么样的灾民施以什么程度的赈济,即第一步必须明确赈济对象及其所享受的赈济等级。这一基础性工作必须通过“履勘分数及查报饥口”⑦ 来实现。惟有如此,才能使政府掌握田亩的受灾程度和灾民的艰窘状况,使“有地之家与无田之户,均在分别等级、酌量周恤之内”。⑧

说明:1.资料来源:(清)汪志伊《荒政辑要》卷四《散赈》。

2.成灾6、7、8、9、10分即收成分别减少60%、70%、80%、90%和100%。

3.坍塌房屋和身毙抚恤银,发放标准存在省际差异;大小口年龄界限也有地区差异。

履勘分数——勘灾,即官员对每块被灾田亩进行踏勘,确定成灾等级。勘灾对灾民来说显然是至关重要的,因为灾等高低与将来所得赈济多少成正比;对于踏勘官员来说,它也确是一项非常棘手的工作:在规定期限内,不但要“查勘获实”,还“必须周详迅速”⑨;既要贯彻朝廷一再强调恪守的“宁宽勿刻”原则,又不允许有过宽、过滥现象。另外,灾情种类不同,踏勘难度也不一样。清人万维翰有言:“水灾难勘,旱灾则一望而知。”⑩ 邳、宿、桃三州县在此次勘灾定等过程中,按照中央政府的有关政策、“成例”和督抚、督赈官的要求,印委各官采取“分片包干”的形式,分头“亲赴被水各村庄履亩查勘”(11)。到八月中旬左右,各勘灾官员基本上都按时完成了勘灾工作,只有宿迁县存在极少数对成灾区漏勘、勘灾迟缓的现象。

查报饥口——审户,即以户为基本单位,对灾发地每一户的殷实或艰窘情况进行综合审察,根据其“有力无力”来确定极、次贫。审户是整个赈济过程中最繁琐、最困难的一项程序。明代的林希元认为, “救荒有二难”,其中之一就是“审户难”(12)。因为成灾地的每一户总是想方设法给审户官员们一个家境“无力”的印象,力争被纳入极贫。对官员来说,申户难就难在一方面朝廷对此有严格的规定期限,另一方面它所要考虑的因素弹性较大,难于把握,确定极次贫尺度掌握既不能过刻又不能过松。此次三州县被灾后,两江总督尹继善和江苏巡抚陈大受等一再强调:“查造饥口,最关紧要”,总体上仍要遵循“宁宽勿刻”的原则(13)。在审户中,各州县也是按照中央有关政策和督抚、督赈官的要求,几乎与勘灾同时如期完成了此项工作。督赈道员在亲自审查、委员抽查和派人密查后,所得出的结论是:桃源县完成情况较好,其它两州县由于审户官员或百姓自身等原因,出现了一些问题,问题最严重的是宿迁县, “极贫户口多有遗漏”、“减报口数甚多”(14)。

在此有必要对勘灾和审户过程中确定灾贫等级的结果予以分析,即在中央政策的统一指导下,在同一督抚和督赈官的领导和监督下,三州县确定灾贫等级尺度宽严的掌握情况会有多少差别。

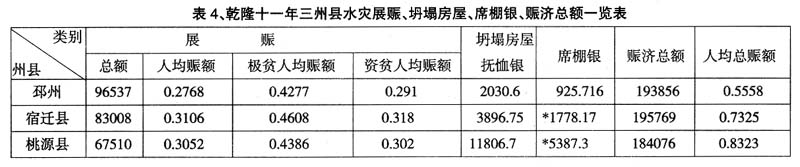

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。中国科学院图书馆藏抄本。下表同。

2、带*数字为笔者根据有关政策和数据计算得出,下表同。

3、赈额单位是两银或石米;“小口比例”为小口占所有赈济人口之比例。

4、表中百分数为十分极贫占赈济总人口比例,“次贫”是指所有成灾等级之次贫。

5、各项数字截止时间为乾隆十一年八月二十八日,后来补入不计在内。下表同。

这次三州县水灾,据身临其境的泰州学正周仲霈禀报:邳州“被灾情形较桃、宿尤重”(15)。其实三州县被灾情形大体相同。根据上述及表2至少可以得出四点结论:一是邳、宿、桃三州县“十分极贫”人口占赈济总人口的比例是递增的,说明在勘灾和审户过程中,邳州在确定10分灾之极贫人口时所掌握的尺度是最严的,宿迁县次之,桃源县最为宽松。实际上三州县极贫人口所占的比例应该大致相同才较为合理。即使按照督抚的要求,把房屋坍塌之次贫户当极贫对待,对这一比值也影响不大。二是桃源县成灾小口占赈济总人口的比例比邳州约低5个百分点,但宿迁县比邳州竟低15个百分点,这显然是与实际情况不相符的。且唯独宿迁县在上报材料中始终没有提及成灾户数。在审户过程中是不可能把小口作大口或把大口作小口对待的,因为朝廷对大小口的年龄段有严格规定。说明宿迁县必然有大批小口被“忽略不计”了。桃源县也应该在一定程度上存在这种现象。三是尽管三州县在上报的次贫大小口中,没有明确指出某一等级次贫若干,但将给赈标准和三州县的次贫申请赈济银粮数结合起来考察就会发现,桃源县的次贫几乎全是10分灾之次贫人口,因为按这样计算,在扣除3个小建(月小)之后(16),该县实际所需银粮与申请银粮额基本持平;但邳、宿二州县则与桃源县大相径庭,宿迁对灾民最次是按9分之次贫对待的,邳州的次贫灾民有相当一部分是按7、8和9分之次贫对待的。可见,邳、宿二州县在确定次贫灾民时,所把握的尺度与桃源县相比,也显得过紧。四是督、抚、道等官员在确定灾民灾贫等级的问题上,也的确希望各州县能够贯彻乾隆帝“宁滥无遗”的宗旨,反对过刻行为并不是停留在口头上。如桃源县由于政策从宽,民情“安贴”,没有灾民外出,受到了督抚的肯定和督赈道员的表扬,而邳州和宿迁县的官员却受到批评,尤其是宿迁县令,督赈道员在向督抚的汇报中,说他“为人拘泥固执,办理灾务,未免区别过紧”(17)。督抚对宿迁灾贫尺度把握过严的做法也十分不满。

二、给赈时间的及时性和有效性

在赈济对象确定之后,接下来便是对灾民来说最关键的一道程序——给赈。明人周孔教说,“极贫之民宜赈济”(18),他所说的“极贫”即是非赈济无以维持生存之灾民。所以,给赈的时间极其重要,即赈济银粮只有及时发放到灾民手中,才能收到较好的救济效果。乾隆一贯主张,“赈济关系民生,必须周详迅速,方有裨益”。(19) 也就是说,只有散赈及时,“俾民食得资接济”、使灾民“毋致失所”的目标才能够实现(20),赈济才得以发挥它应有的作用。反之亦然。

抚恤。首先必须说明的是,乾隆时期的灾民抚恤既不是现代意义上的抚恤,也不是单纯对家破人亡户施以经济上的救济,其主要内容是政府在灾后最早实施的、给予所有“实在乏食贫民”(21) 1个月口粮的赈济行为,遇小建不扣除,也称为急赈、先赈等。抚恤的对象是那些朝不保夕的极贫灾民,按照乾隆二年规定,“凡遇猝被水灾”,地方官要立即对生计没有着落的灾民予以抚恤,可一面办理,一面奏闻,否则“惟该督抚是问”(22)。此次三州县由于“猝被水患,淹没田禾,冲坍房屋,一切口粮什物漂淌一空”(23),加上天气炎热等因素,一部分灾民可以说是命悬一线,抚恤刻不容缓。从六月中下旬始,抚恤工作便迅速有序地开展起来。按例于八月内发放的1个月抚恤口粮提前发放给灾民。由于灾民房屋大量坍塌,邳州在抚恤过程中首先对搭棚栖止之民,“按户先行抚恤”(24),这一部分灾民在10天左右的时间里得到了一个月的抚恤口粮;极贫之户的一个月口粮抚恤要稍微滞后,基本上是在成灾分数确定之后随查随给,八月上、中旬这项工作已接近尾声;调查坍塌房屋间数是从七月下旬开始的,发放修复补助资金则要进行得晚一些。桃源县的情况也大体如此。到九月初,邳、桃的抚恤工作宣告结束。我们认为,两州县按这样的顺序进行抚恤是较为合理的,它正是遵循了急赈的及时性和有效性原则,基本上把乾隆的抚恤灾民要“不论极次,随查随给”(25) 之要求落到了实处。宿迁县确定抚恤对象是与其他两县按统一标准同步进行的,但时至八月初六日,“抚恤银封”尚未发放到灾民手中。县令钱朝模的解释是:“民情安贴,毋庸先行抚恤”,“抚恤太早,愚民必至花消,待至寒冬,转致饥寒交迫”。他竞不知“未有应抚恤者而可从缓”这一基本道理(26);再者,当地民情也并不“安贴”,八月初县城就发生了百姓“闹赈”事件固。这一迟缓行为在督赈道员给以严厉批评后才开始纠正。

加赈。即对所有灾民按被灾分数和贫窘等级分别给赈。它是抚恤之后规模更大的政府赈济行为。对不同灾贫等级灾民的第一次给赈时间从表1可知,大体遵循“循序递给,总于腊月赈周”(28),一次只发放1个月赈粮,乾隆认为这样做的目的是“以防耗费”,因为灾民往往“止谋旦夕,不知远计”(29)。此次三州县加赈时的给赈时间,“系照(乾隆)五年定例办理”(30),分4次发放。第一关赈粮于九月底十月初发放,第二、第三关依次推迟1个月,最后一关于腊月底“俱可放完”,这样就比“定例”提前了一段时间。这一结果与当时淮安知府的努力有直接关系,他认为所有极贫和塌房户已得到1个月的抚恤口粮,而水灾发生3个月之后,次贫与极贫灾民的困窘情形已相差无几,也急需救济,所以发放不能过于迟缓;总督尹继善对此举的批示是: “权其缓急,勿过拘泥”(31),可视情况权宜办理。结果,加赈在发放时间上没有固守成例,使灾歉地区的饥民较为及时地得到了赈济。由于次贫灾民占赈济人口绝大部分,这样做对防止灾民大量漂泊流移、稳定社会秩序起到了重要作用。

展赈。若加赈之后,灾民次年开春之际仍然“非赈无以糊口”(32),即对之再次予以赈济。加赈之后的再赈即展赈。“新正加恩”展赈是乾隆朝的一贯方针。展赈给发月份多少和开赈时间根据灾情而定,没有成规,灾退赈止。邳、宿、桃三州县一年收成全靠麦子,此次水灾使当年“秋成”损失惨重,积水直至次年仍未全部消退;加赈结束之后,“遥计四月麦收之期尚远”,展赈已成必然之势。乾隆帝早就注意到:“若照常加赈,恐冬末春初,赈期已满,小民仍不免于困苦”,于是下令对江苏邳、宿、桃等十州县实行展赈。(33) 结果,三州县9、10分极贫灾民给赈3个月,次贫和7、8分灾极次贫给2个月,6分极贫给1个月;给赈3个月的正月底起放,2个月的二月底给放,1个月的三月底给放,仍是“循序递给”。从理论上说,在加赈之后,正处青黄不接之际,这样的展赈发放时间应是合理、切实的。因为它保证了对灾民赈济时间和钱粮供给上的连续性,可以在一定程度上为所有灾民提供最基本的生存条件。

三、灾民的给赈数量问题

坍塌房屋抚恤。按乾隆时定例,下江水灾坍塌房屋,政府每间给银4钱5分,瓦房每间7钱,灾情严重也有加给的可能。但乾隆时期该抚恤标准存在地区差异,且在执行过程中有愈来愈严的倾向。如对坍塌房屋的有力之家不与银两,有正房与披房之别,根据人口而不是按照塌房实际间数限给等。笔者根据三州县八月底上报的材料,对此次赈济中的政策性数字与实际发放数字进行了统计分析。三州县所有坍塌房屋在开始抚恤时均是按上述标准给发修复银两的,此项开销共耗银12277.65两。后因该地区灾情较重,乾隆为了使灾民“及时缮葺,早得宁居”,准其照十年之例每间加银2钱。(34) 这样一来,塌房修复银又增加5456.4两。由于此次因灾死亡人数极少,仅桃源县有3人,所以对此项抚恤材料没有涉及,但也应该是按江苏省大口8钱、小口4钱的成例给以棺殓银的。

急赈、加赈、展赈。无论是哪一种形式的赈济,当时“定例”都是大口日给本色米5合,小口减半,除急赈外一般扣除小建。那么,此次赈济,3州县从给赈数量上看到底有没有问题呢?

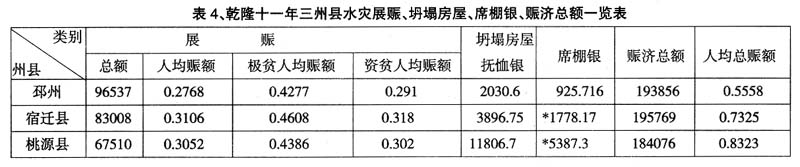

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。

2、米每石合折色银1两;加赈额单位均为石米或两银,当时大部分情况下银米兼施。

3、贫生赈济数额,材料中只有桃源县在加赈中显示为大小口3181,需赈银1193.85两,其它两州县缺,故未列入表3。

笔者发现,表3中所列的极贫人口在加赈中都是作为十分灾之相应等级对待的,三州县极贫人口与之前的急赈人数是基本相同的,只宿迁县出现了其它两州县没有过的现象,即加赈中的极贫比原先抚恤时减少了24人。桃源县贫生(贫乏生员)的给赈标准要比“齐民”苛刻一些,其极贫人口没有达到“齐民”28.37%的比例,人均给赈前者也比后者少银0.031两。在加赈中,邳州的人均赈济额只有宿迁和桃源的67%和60%,次贫灾民的平均赈济额也只有宿迁、桃源的59.6%和52%。这就再一次证明了前文的推断,即邳州和宿迁县次贫灾民在加赈中,相当一部分没有按十分灾次贫对待,只得到了1个月或两个月的赈粮。显然,这对邳州和宿迁县的灾民来说是不公平的,实际上三州县的灾情相差无几,邳州略重,对此前文已经述及。这种情况在后来的春正加赈中表现得不太明显,因为展赈中没有“再照成灾分数逐层区别”。当时的徐州知府曾对这样的做法予以解释:所有灾民,“次贫延至岁外,几与极贫相似”(35)。乾隆本人也有这样的考虑,他在十二年正月曾主动提到这一地区“被灾九分者应否照十分之例加赈”的问题。(36)

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。

2、展赈中只乾隆十二年三月份遇小建,计算展赈额时笔者将之忽略不计。

3、展赈各项数字均为笔者根据有关政策及成灾人口综合考察后所得之约数。

4、表中所有数值的单位是石(米)或两(银)。

对照表3、表4,可以看出这样一些情况:一是邳州展赈总额比加赈总额上升了约11%,而宿迁县和桃源县却分别下降了16%和25%,展赈中三州县各项人均赈额不像加赈中那样差距过大。这是由于展赈时的给赈政策是向次贫倾斜的,次贫与极贫的给赈月份多少没有拉开距离,邳州灾民人口基数较大,且次贫灾民所占灾民总数的比例,比宿迁和桃源分别高出5和10个左右百分点。二是表3、表4中所列出的各项灾民平均赈济额中,邳州灾民的每一项数值都是最低的,这就用事实证明了“履勘分数和查报饥口”对灾民能否得到赈济和得到多少赈额来说是何等重要。督赈道员对宿迁县令钱朝模在赈济过程中“过刻”的批评是恰如其分的,但该督赈官在履行监督职责方面也存在较严重的失职。因为邳州以韩州牧为首的印委官员们在勘灾、审户中的苛刻行为,自始至终没有受到申饬和纠正。三是三州县只对10分之极贫给予抚恤1个月口粮,而其他灾民却与抚恤无缘,其实这并不符合“成例”,这个问题非常值得注意。在此之前,全国已有很多被灾州县特别是水灾地区,在抚恤1个月口粮时,其对象是所有“实在乏食贫民”,至少被灾10分之灾民是不分极次贫的。次贫群体被督抚等高级官员们遗忘,也许他们当时还不知道有这样的“成例”可以援引。如果按成例办理的话,仅桃源县次贫灾民就可多得抚恤银19818两,这笔赈银对不少次贫灾民来说可能是关乎生死存亡的。虽然乾隆一再表白,如赈济所需,“即于常例之外,多用帑金,朕亦无吝惜”,固但督抚们还是在这一点上表现出了耐人寻味的“无知”。

四、赈给本、折问题及粮食来源

自古以来,政府对灾民赈济,主要发给米粮(本色)以救燃眉之急,“米不足,或散钱(折色)与之”,或银米兼施。(38) 乾隆一贯主张尽可能给灾民以本色,他一再强调,以银代米,往往诸弊丛生,“殊非周济民食之本意”(39),要求地方官根据实际情况,若邻近地区米多易运,即给以本色,“若粮少难运,著暂行银米兼赈,酌定价值”,给以折色。(40) 官方所定基本折价是每石米麦折银1两左右,谷则减半。我们应该关注的是,赈济中给银或发粮对灾民是否有异曲同工之效。

三州县在乾隆十一年至十二年的赈济中,以发银为主,给粮为辅。急赈和塌房抚恤,各州县都是给发“抚恤银封”,而没有本色。加赈之际,由于赈济所需的粮银数额较大,省、府官员们在对救灾是施银还是给粮的问题存在意见分歧,并进行了一番争论,最后确定其总的原则是:各属“不必拘定月分,酌量仓储情形,通融本折兼放”(41)。实际情况和效果见以下分析。

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。

2、仓储均为米和麦,1石米与1石麦在赈济时是等量齐观的。

3、米麦单位除注明外均为石,库银单位为两。

从上表可以看出,三州县在加赈开始前拥有的本色极少,因为是“积歉之区”,加上本地灾前没有及时买补,致使“仓储多缺”(42)。虽然各州县都得到了省内一些州县的协赈米,但现有的米粮仍极其有限。从三州县的禀报材料显示,从七月十六日至加赈在即的八月底,手中掌握的本色、折色比没有丝毫变化。这样一来,灾民在加赈中得到的本色只有邳州达到总赈济量的21%左右,宿、桃二县却分别只有14%和18%左右。展赈时米麦所占的比重更小,因为督抚等声称,江苏所截漕粮“久已派定”,“灾属已无可拨之处”(43),江苏需要展赈的邳州等十个州县,只能从省内上元等十二州县得到协赈米72060余石,而仅邳、宿、桃三州县就需要赈济米麦近25万石。在这种情况下,有人建议再奏请截漕10万石,尹继善的答复是“不便复为无厌之请”。这样,在展赈中给粮发银问题上,唯一的选择只能是“多赈折色,撙节本色”(44)。当然,就本地仓储而言,灾民们尚有条件多得一点本色,因为三州县在加赈后仍存米麦共16254.544石,但督抚等下令不准动用,留作“来岁平粜之需”(45)。

笔者之所以在本折问题上斤斤计较,是因为它直关灾民在赈济中的实际所得。灾民们希望得到的是本色而不是折色。因为灾后粮价上涨,可以说是古代中国一个永恒不变的市场规律。就乾隆时期的江苏来说,灾后米价上涨比比皆是,有时竟达每石钱5、6千文。(46) 政府在对灾民给发折色时,应该要考虑到这一重要因素,否则百姓就不可能得到政策所规定的赈济标准,折色所占的比重越大,灾民从赈济中实际所得也就越少。三州县抚恤时全部给银,加赈和展赈中折色的比重占绝对优势,展赈时尽管每米一石增折价银2钱,但应赈灾民不可能达到大口每日米5合、小口2合5勺的“法定”赈额。乾隆十一年冬,就在与三州县毗邻且水灾较轻的海州,“中米价银2两,糙米价银1两8钱”(47),三州县与海州之间的粮价是不可能存在多大差异的,否则市场会主动进行调节。对灾区来说,乾隆时期州县、省内甚至全国的粮食市场是自由、开放的,也就是说,在当时的三州县,灾民用1两或1两2钱白银是不可能买到1石大米的。折色给价的问题也应值得关注:三州县在抚恤1个月口粮和加赈中,每米1石折银1两,展赈时每石增银2钱。其实,对积歉之区的三州县灾民来说,这是督抚等地方官员对他们享受应有赈济权的一种剥夺。因为赈济中石米银1两的折色价已大大低于其它被灾州县的标准,就是后来展赈时每石折银1两2钱,也早已成为乾隆时期发放折色的“起步价”。如直隶省在乾隆三年石米折色银已达1两5钱,(48) 至乾隆十一年,这一成例已被多个州县援引,有的地区甚至还高于这一标准。

我们还应重视赈济中的发米、给麦问题,它长期为相当一部分清代荒政研究者所忽略。乾隆时期,“定例每米一石,即算一石,小麦豆子粟米亦然”。(49) 实际上,对嗷嗷待哺的灾民来说,如果米麦斤两相等的话,他们希望得到的是米粮而不是麦粮。因为二者的“使用价值”是不同的,即食用麦子不如等量大米那样耐饥。乾隆十一年邳州和桃源县本地仓储本色中就有小麦,桃源县的小麦甚至占本色的82%。在给赈中将米麦等量齐观,必然使灾民“法定”的日赈米标准再次被打了折扣。宿迁县灾民在这方面似乎是“幸运”的,因为当地只有协赈米,存仓米麦是零库存。

乾隆时期政府赈济的粮食来源,主要是常平仓粮、漕粮和地区间的协拨赈粮。在此次赈济中,三州县赈粮主要来自本州县常平仓米麦和省内江都等州县的协赈米。如果我们对赈济的粮食来源进行追踪的话,就可发现:三州县是完全有可能通过上述几个粮食来源渠道得到更多本色的。乾隆是一如既往地允许、鼓励和支持丰歉地区间的粮食多渠道流通和调剂,不论它是政府还是个人行为,规模不等的“调粟济民”成为家常便饭。而且,当时还存在一个非常有利的形势:本省当年只有淮、扬、徐、海所属二十州县被水成灾,其它地方只有一个州县发生霜灾,毗邻之安徽、山东、河南成灾也较少,余粮大省湖北、四川几乎没有发生灾害。乾隆在水灾当年的七月底也曾下令江苏徐淮海灾区“于丰收之处采买谷麦”。(50) 另外,当年全国供漕省份总体收成良好,全国只有直隶被灾范围稍大,根本不存在“粮少运难”的问题。尹继善也应该接受下属再请截漕的建议,一旦奏请,被恩准的可能性极大。虽然乾隆曾告诫过大小臣工不能“动以截漕为请”,(51) 但实际上在这方面他是极其慷慨的,大灾之后的截漕奏请可以说是有求必应。可惜督抚等大小官员再一次因“无知”而没有进行这些努力,对他们而言,给以折色至少简便易行,说不定会有异曲同工甚至“更好”的效果。

从以上的分析阐述中,我们不难发现:在“连年告灾,十室九空,公私困竭”(52) 的邳、宿、桃三州县,灾民们从中央赈济政策和“成例”的落实中得到了某种程度的救济,但赈济过程中也存在不少问题,且很多至关重要的问题常被地方大小官员们所漠视。督抚等高级官员们并没有切实履行乾隆“拯灾恤困乃国家第一要务”的宗旨,在许多关键的赈济问题上,没有“因时就事、熟筹妥办”(53),“视百姓之饥寒如己身之疾苦”(54),而是以尽可能省事为能事。即使在同一督抚道的具体领导和监督下,三州县在赈济政策落实过程中也存在较大差异。主要表现为确定灾、贫等级中标准宽严不一,宿迁县灾民有大批小口在赈济过程中被“忽略不计”,各州县灾民的实际赈济所得大相径庭,“法定”的赈济标准普遍地被大打折扣,等等。其实,三州县赈济过程中的这些现象在乾隆时期的全国是普遍存在的。我们可以把它归结于当时赈济政策本身的缺陷,如制度弹性过大,官员责权不够明了,政策执行中的透明度不够,监督机制不健全等。只是我们今天不应该对200多年前的赈济政策本身求全责备,事实上,乾隆对灾民赈济上的所作所为已难能可贵,他对灾民也确有某种程度上的“如伤在抱,惟恐一夫失所”的情怀。(55) 在当时的社会背景下,怎样才能尽可能地把乾隆朝的赈济政策落到实处呢?清人姚碧的一句话中似乎点出了问题的要害:赈济之事,“不在法而在人,不在才而在心…(即使)君有惠心,尤在受任者之实心作事。”(56)

[收稿13期]2006—4—28

注释:

①⑩ (清)万维翰:《荒政琐言·序》、《荒政琐言·查灾》。乾隆癸未年重刻本。

②(53)(54)(55) 陈振汉、熊政:《清实录经济史资料——农业编》第二分册,第三章:《农业生产》。北京大学出版社1989年10月。

③ 《清朝文献通考》卷四六《国用八》;(清)姚碧:《荒政辑要》卷一《灾赈章程》。

④⑥(19)(20)(22)(29)(32)(33)(34)(36)(39)(40)(50)(51) (清)彭元瑞:《孚惠全书》之《截拨裕食二》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济三》、《偏隅赈济八》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济三》、《偏隅赈济四》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《截拨裕食二》、《截拨裕食二》。上海辞书出版社图书馆藏本。

⑤(52) 分别见《清经世文编》卷一——《工赈十七》:胡蛟龄《海州请筑圩岸疏》、顾琮《请广淮北水利疏》。中华书局1992年4月。

⑦(11)(13)(14)(15)(17)(23)(24)(26)(28)(30)(31)(35)(41)(42)(43)(44)(45)(47) (清)佚名:《赈案示稿》。中国科学院图书馆藏抄本。

⑧ (清)吴元炜:《赈略》卷上《摘例》。天津图书馆藏抄本。

⑨(21)(27)(37)(56) (清)姚碧:《荒政辑要》卷一《灾赈章程》、卷一《灾赈章程》、卷一《灾赈章程》、《荒政辑要序》。清乾隆三十年刻本。

(12)(18)(38) (清)陆曾禹:《钦定康济录》卷四《摘要备观》之《明代林希元〈荒政丛言·疏〉》、《明代周孔教〈抚苏事宜〉》和《宋董炜〈救荒全法〉》。日本纪藩含章堂藏刻本。

(16) 郑鹤声:《近世中西史日对照表》。中华书局1981年。

(25)(49) (清)汪志伊:《荒政辑要》卷三《查勘·查赈事宜》。

(27) 《康雍乾时期城乡人民反抗斗争资料》,中华书局1979年。

(46) (清)金福曾:《南汇县志》卷二十《风俗志·风俗》。清光绪五年刻本。

(48) (清)方观承:《赈纪》卷二《核赈·会议办赈十四条》、卷四《展赈》。清乾隆十九年刻本。^

【专 题 号】K24

【复印期号】2007年11期

【原文出处】《清史研究》(京)2007年1期第49~56页

【英文标题】 The Implementation of Disaster Relief Policies by the Central Government: A Case Study of Flood Relief Efforts in Pizhou,Suqian and Taoyuan Counties,Jiangsu Province in the Eleventh Year of the Qianlong Reign

【作者简介】张祥稳(1967—),男,南京农业大学中华农业文明研究院博士生。南京 210095

| 【内容提要】 | 清代乾隆时期中央政府高度重视灾后赈济事宜,制定了较为完善的赈济政策。乾隆一再强调灾害救济要恪守“宁宽勿刻”、“宁滥无遗”的原则。赈济政策的落实是关键。在乾隆十一年江苏邳州、宿迁和桃源三州县的水灾赈济中,灾民们从中央赈济政策和“成例”的落实中得到了一定程度的及时救济,但赈济过程中也存在不少问题。由于一些地方官员没有能够“因时就事”确定赈灾事宜,或没有认真履行职责,使赈济政策在很大程度上没有落到实处。 During the Qianlong regin,the central government attached great importance to disaster relief efforts and established a set of relief policies.Time and again the emperor stressed that relief policies must be as lenient as possible.The key to the Success of relief efforts lay in successful implementation of policy.In Pizhou,Suqian and Taoyuan Counties of Jiangsu province in the eleventh year of the Qianlong period,flood-stricken victims received relief funds and food in time due to the implementation of relief policies and“the ready-made examples”,but many problems also existed.This paper shows that local officials had not adjusted measures to the time and situation or failed in their duty,as a result,the victim relief efforts were only partly implemented. |

清代乾隆朝是我国历史上的封建盛世,也是自然灾害的多发期之一,所谓“天灾流行,国家代有”①,盛世不免。面对频繁的自然灾害,乾隆帝命令大小官员不得讳灾、匿灾,“无论灾之大小悉令奏闻”②,一旦踏勘“成灾”(收成因灾减少50%以上),政府即按成灾分数和贫困等级给予灾民以规定或“破格”的财物救济——赈济,一般灾停赈止。政府真正对灾民实施赈济的主要形式有三:抚恤、加赈和展赈。乾隆四年(1739年)、五年和七年,清廷分别首次确定了应赈灾民日给米的数量标准、成灾分数与能否享受加赈的关系和赈济期限(见表1)。从此以后,灾民的赈济始有章可循,实行“俱按被灾分数”和贫困等级给赈的原则,但同时要求特殊情况要特殊对待,“不得拘泥于常例”③。为了使灾后赈济工作更加积极有效开展,乾隆朝在总结前代有关理论和政策的基础上,在十年左右的时间里,逐步形成一套完整、固定的赈济程序,并使之走上了经常化、制度化和法定化的轨道。对地方官“赈济不周者,即行严参;倘不实心办理”,必将之“从重治罪”。④ 笔者研究认为:乾隆时期中央政府的赈济政策是我国古代最全面、最完备、最宽大的时期。但对灾民来说,政策的落实是关键。各被灾州县在实际赈济过程中,究竟有没有使政策兑现、兑现到什么程度?本文试着就这一问题,对乾隆十一年(1746年)江苏徐州府属之邳州和宿迁、淮安府属之桃源三州县的灾后赈济进行比较研究,管窥乾隆朝中央政府灾民赈济政策的落实情况。

邳、宿、桃三州县是当时全国自然灾害多发区之一,特别是水灾,“每年春夏之交,栽种甫毕,横流随至,渺瀰一片”⑤。乾隆十一年六月上、中旬就发生了严重的洪涝灾害,境内运河伏汛水位达到清定鼎以来的最高值,成灾人口共85万左右,水毁房屋达27282间。乾隆在得到灾情报告后,向大小臣工惊呼:“仓粟库帑尔莫惜,沟壑待救难蹉跎。”⑥ 于是,从当年六月至次年麦收之前,政府投入了大量的人、财、物力,对以农民为主体的灾民开展了多方位的赈济,并特地委派一位道员担任督赈官,专门对三州县的赈济工作进行全过程、全方位的指导和监督。

一、勘灾和审户——确定赈济对象和给赈标准

政府要对灾民进行赈济,首先涉及一个关键问题:对什么样的灾民施以什么程度的赈济,即第一步必须明确赈济对象及其所享受的赈济等级。这一基础性工作必须通过“履勘分数及查报饥口”⑦ 来实现。惟有如此,才能使政府掌握田亩的受灾程度和灾民的艰窘状况,使“有地之家与无田之户,均在分别等级、酌量周恤之内”。⑧

说明:1.资料来源:(清)汪志伊《荒政辑要》卷四《散赈》。

2.成灾6、7、8、9、10分即收成分别减少60%、70%、80%、90%和100%。

3.坍塌房屋和身毙抚恤银,发放标准存在省际差异;大小口年龄界限也有地区差异。

履勘分数——勘灾,即官员对每块被灾田亩进行踏勘,确定成灾等级。勘灾对灾民来说显然是至关重要的,因为灾等高低与将来所得赈济多少成正比;对于踏勘官员来说,它也确是一项非常棘手的工作:在规定期限内,不但要“查勘获实”,还“必须周详迅速”⑨;既要贯彻朝廷一再强调恪守的“宁宽勿刻”原则,又不允许有过宽、过滥现象。另外,灾情种类不同,踏勘难度也不一样。清人万维翰有言:“水灾难勘,旱灾则一望而知。”⑩ 邳、宿、桃三州县在此次勘灾定等过程中,按照中央政府的有关政策、“成例”和督抚、督赈官的要求,印委各官采取“分片包干”的形式,分头“亲赴被水各村庄履亩查勘”(11)。到八月中旬左右,各勘灾官员基本上都按时完成了勘灾工作,只有宿迁县存在极少数对成灾区漏勘、勘灾迟缓的现象。

查报饥口——审户,即以户为基本单位,对灾发地每一户的殷实或艰窘情况进行综合审察,根据其“有力无力”来确定极、次贫。审户是整个赈济过程中最繁琐、最困难的一项程序。明代的林希元认为, “救荒有二难”,其中之一就是“审户难”(12)。因为成灾地的每一户总是想方设法给审户官员们一个家境“无力”的印象,力争被纳入极贫。对官员来说,申户难就难在一方面朝廷对此有严格的规定期限,另一方面它所要考虑的因素弹性较大,难于把握,确定极次贫尺度掌握既不能过刻又不能过松。此次三州县被灾后,两江总督尹继善和江苏巡抚陈大受等一再强调:“查造饥口,最关紧要”,总体上仍要遵循“宁宽勿刻”的原则(13)。在审户中,各州县也是按照中央有关政策和督抚、督赈官的要求,几乎与勘灾同时如期完成了此项工作。督赈道员在亲自审查、委员抽查和派人密查后,所得出的结论是:桃源县完成情况较好,其它两州县由于审户官员或百姓自身等原因,出现了一些问题,问题最严重的是宿迁县, “极贫户口多有遗漏”、“减报口数甚多”(14)。

在此有必要对勘灾和审户过程中确定灾贫等级的结果予以分析,即在中央政策的统一指导下,在同一督抚和督赈官的领导和监督下,三州县确定灾贫等级尺度宽严的掌握情况会有多少差别。

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。中国科学院图书馆藏抄本。下表同。

2、带*数字为笔者根据有关政策和数据计算得出,下表同。

3、赈额单位是两银或石米;“小口比例”为小口占所有赈济人口之比例。

4、表中百分数为十分极贫占赈济总人口比例,“次贫”是指所有成灾等级之次贫。

5、各项数字截止时间为乾隆十一年八月二十八日,后来补入不计在内。下表同。

这次三州县水灾,据身临其境的泰州学正周仲霈禀报:邳州“被灾情形较桃、宿尤重”(15)。其实三州县被灾情形大体相同。根据上述及表2至少可以得出四点结论:一是邳、宿、桃三州县“十分极贫”人口占赈济总人口的比例是递增的,说明在勘灾和审户过程中,邳州在确定10分灾之极贫人口时所掌握的尺度是最严的,宿迁县次之,桃源县最为宽松。实际上三州县极贫人口所占的比例应该大致相同才较为合理。即使按照督抚的要求,把房屋坍塌之次贫户当极贫对待,对这一比值也影响不大。二是桃源县成灾小口占赈济总人口的比例比邳州约低5个百分点,但宿迁县比邳州竟低15个百分点,这显然是与实际情况不相符的。且唯独宿迁县在上报材料中始终没有提及成灾户数。在审户过程中是不可能把小口作大口或把大口作小口对待的,因为朝廷对大小口的年龄段有严格规定。说明宿迁县必然有大批小口被“忽略不计”了。桃源县也应该在一定程度上存在这种现象。三是尽管三州县在上报的次贫大小口中,没有明确指出某一等级次贫若干,但将给赈标准和三州县的次贫申请赈济银粮数结合起来考察就会发现,桃源县的次贫几乎全是10分灾之次贫人口,因为按这样计算,在扣除3个小建(月小)之后(16),该县实际所需银粮与申请银粮额基本持平;但邳、宿二州县则与桃源县大相径庭,宿迁对灾民最次是按9分之次贫对待的,邳州的次贫灾民有相当一部分是按7、8和9分之次贫对待的。可见,邳、宿二州县在确定次贫灾民时,所把握的尺度与桃源县相比,也显得过紧。四是督、抚、道等官员在确定灾民灾贫等级的问题上,也的确希望各州县能够贯彻乾隆帝“宁滥无遗”的宗旨,反对过刻行为并不是停留在口头上。如桃源县由于政策从宽,民情“安贴”,没有灾民外出,受到了督抚的肯定和督赈道员的表扬,而邳州和宿迁县的官员却受到批评,尤其是宿迁县令,督赈道员在向督抚的汇报中,说他“为人拘泥固执,办理灾务,未免区别过紧”(17)。督抚对宿迁灾贫尺度把握过严的做法也十分不满。

二、给赈时间的及时性和有效性

在赈济对象确定之后,接下来便是对灾民来说最关键的一道程序——给赈。明人周孔教说,“极贫之民宜赈济”(18),他所说的“极贫”即是非赈济无以维持生存之灾民。所以,给赈的时间极其重要,即赈济银粮只有及时发放到灾民手中,才能收到较好的救济效果。乾隆一贯主张,“赈济关系民生,必须周详迅速,方有裨益”。(19) 也就是说,只有散赈及时,“俾民食得资接济”、使灾民“毋致失所”的目标才能够实现(20),赈济才得以发挥它应有的作用。反之亦然。

抚恤。首先必须说明的是,乾隆时期的灾民抚恤既不是现代意义上的抚恤,也不是单纯对家破人亡户施以经济上的救济,其主要内容是政府在灾后最早实施的、给予所有“实在乏食贫民”(21) 1个月口粮的赈济行为,遇小建不扣除,也称为急赈、先赈等。抚恤的对象是那些朝不保夕的极贫灾民,按照乾隆二年规定,“凡遇猝被水灾”,地方官要立即对生计没有着落的灾民予以抚恤,可一面办理,一面奏闻,否则“惟该督抚是问”(22)。此次三州县由于“猝被水患,淹没田禾,冲坍房屋,一切口粮什物漂淌一空”(23),加上天气炎热等因素,一部分灾民可以说是命悬一线,抚恤刻不容缓。从六月中下旬始,抚恤工作便迅速有序地开展起来。按例于八月内发放的1个月抚恤口粮提前发放给灾民。由于灾民房屋大量坍塌,邳州在抚恤过程中首先对搭棚栖止之民,“按户先行抚恤”(24),这一部分灾民在10天左右的时间里得到了一个月的抚恤口粮;极贫之户的一个月口粮抚恤要稍微滞后,基本上是在成灾分数确定之后随查随给,八月上、中旬这项工作已接近尾声;调查坍塌房屋间数是从七月下旬开始的,发放修复补助资金则要进行得晚一些。桃源县的情况也大体如此。到九月初,邳、桃的抚恤工作宣告结束。我们认为,两州县按这样的顺序进行抚恤是较为合理的,它正是遵循了急赈的及时性和有效性原则,基本上把乾隆的抚恤灾民要“不论极次,随查随给”(25) 之要求落到了实处。宿迁县确定抚恤对象是与其他两县按统一标准同步进行的,但时至八月初六日,“抚恤银封”尚未发放到灾民手中。县令钱朝模的解释是:“民情安贴,毋庸先行抚恤”,“抚恤太早,愚民必至花消,待至寒冬,转致饥寒交迫”。他竞不知“未有应抚恤者而可从缓”这一基本道理(26);再者,当地民情也并不“安贴”,八月初县城就发生了百姓“闹赈”事件固。这一迟缓行为在督赈道员给以严厉批评后才开始纠正。

加赈。即对所有灾民按被灾分数和贫窘等级分别给赈。它是抚恤之后规模更大的政府赈济行为。对不同灾贫等级灾民的第一次给赈时间从表1可知,大体遵循“循序递给,总于腊月赈周”(28),一次只发放1个月赈粮,乾隆认为这样做的目的是“以防耗费”,因为灾民往往“止谋旦夕,不知远计”(29)。此次三州县加赈时的给赈时间,“系照(乾隆)五年定例办理”(30),分4次发放。第一关赈粮于九月底十月初发放,第二、第三关依次推迟1个月,最后一关于腊月底“俱可放完”,这样就比“定例”提前了一段时间。这一结果与当时淮安知府的努力有直接关系,他认为所有极贫和塌房户已得到1个月的抚恤口粮,而水灾发生3个月之后,次贫与极贫灾民的困窘情形已相差无几,也急需救济,所以发放不能过于迟缓;总督尹继善对此举的批示是: “权其缓急,勿过拘泥”(31),可视情况权宜办理。结果,加赈在发放时间上没有固守成例,使灾歉地区的饥民较为及时地得到了赈济。由于次贫灾民占赈济人口绝大部分,这样做对防止灾民大量漂泊流移、稳定社会秩序起到了重要作用。

展赈。若加赈之后,灾民次年开春之际仍然“非赈无以糊口”(32),即对之再次予以赈济。加赈之后的再赈即展赈。“新正加恩”展赈是乾隆朝的一贯方针。展赈给发月份多少和开赈时间根据灾情而定,没有成规,灾退赈止。邳、宿、桃三州县一年收成全靠麦子,此次水灾使当年“秋成”损失惨重,积水直至次年仍未全部消退;加赈结束之后,“遥计四月麦收之期尚远”,展赈已成必然之势。乾隆帝早就注意到:“若照常加赈,恐冬末春初,赈期已满,小民仍不免于困苦”,于是下令对江苏邳、宿、桃等十州县实行展赈。(33) 结果,三州县9、10分极贫灾民给赈3个月,次贫和7、8分灾极次贫给2个月,6分极贫给1个月;给赈3个月的正月底起放,2个月的二月底给放,1个月的三月底给放,仍是“循序递给”。从理论上说,在加赈之后,正处青黄不接之际,这样的展赈发放时间应是合理、切实的。因为它保证了对灾民赈济时间和钱粮供给上的连续性,可以在一定程度上为所有灾民提供最基本的生存条件。

三、灾民的给赈数量问题

坍塌房屋抚恤。按乾隆时定例,下江水灾坍塌房屋,政府每间给银4钱5分,瓦房每间7钱,灾情严重也有加给的可能。但乾隆时期该抚恤标准存在地区差异,且在执行过程中有愈来愈严的倾向。如对坍塌房屋的有力之家不与银两,有正房与披房之别,根据人口而不是按照塌房实际间数限给等。笔者根据三州县八月底上报的材料,对此次赈济中的政策性数字与实际发放数字进行了统计分析。三州县所有坍塌房屋在开始抚恤时均是按上述标准给发修复银两的,此项开销共耗银12277.65两。后因该地区灾情较重,乾隆为了使灾民“及时缮葺,早得宁居”,准其照十年之例每间加银2钱。(34) 这样一来,塌房修复银又增加5456.4两。由于此次因灾死亡人数极少,仅桃源县有3人,所以对此项抚恤材料没有涉及,但也应该是按江苏省大口8钱、小口4钱的成例给以棺殓银的。

急赈、加赈、展赈。无论是哪一种形式的赈济,当时“定例”都是大口日给本色米5合,小口减半,除急赈外一般扣除小建。那么,此次赈济,3州县从给赈数量上看到底有没有问题呢?

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。

2、米每石合折色银1两;加赈额单位均为石米或两银,当时大部分情况下银米兼施。

3、贫生赈济数额,材料中只有桃源县在加赈中显示为大小口3181,需赈银1193.85两,其它两州县缺,故未列入表3。

笔者发现,表3中所列的极贫人口在加赈中都是作为十分灾之相应等级对待的,三州县极贫人口与之前的急赈人数是基本相同的,只宿迁县出现了其它两州县没有过的现象,即加赈中的极贫比原先抚恤时减少了24人。桃源县贫生(贫乏生员)的给赈标准要比“齐民”苛刻一些,其极贫人口没有达到“齐民”28.37%的比例,人均给赈前者也比后者少银0.031两。在加赈中,邳州的人均赈济额只有宿迁和桃源的67%和60%,次贫灾民的平均赈济额也只有宿迁、桃源的59.6%和52%。这就再一次证明了前文的推断,即邳州和宿迁县次贫灾民在加赈中,相当一部分没有按十分灾次贫对待,只得到了1个月或两个月的赈粮。显然,这对邳州和宿迁县的灾民来说是不公平的,实际上三州县的灾情相差无几,邳州略重,对此前文已经述及。这种情况在后来的春正加赈中表现得不太明显,因为展赈中没有“再照成灾分数逐层区别”。当时的徐州知府曾对这样的做法予以解释:所有灾民,“次贫延至岁外,几与极贫相似”(35)。乾隆本人也有这样的考虑,他在十二年正月曾主动提到这一地区“被灾九分者应否照十分之例加赈”的问题。(36)

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。

2、展赈中只乾隆十二年三月份遇小建,计算展赈额时笔者将之忽略不计。

3、展赈各项数字均为笔者根据有关政策及成灾人口综合考察后所得之约数。

4、表中所有数值的单位是石(米)或两(银)。

对照表3、表4,可以看出这样一些情况:一是邳州展赈总额比加赈总额上升了约11%,而宿迁县和桃源县却分别下降了16%和25%,展赈中三州县各项人均赈额不像加赈中那样差距过大。这是由于展赈时的给赈政策是向次贫倾斜的,次贫与极贫的给赈月份多少没有拉开距离,邳州灾民人口基数较大,且次贫灾民所占灾民总数的比例,比宿迁和桃源分别高出5和10个左右百分点。二是表3、表4中所列出的各项灾民平均赈济额中,邳州灾民的每一项数值都是最低的,这就用事实证明了“履勘分数和查报饥口”对灾民能否得到赈济和得到多少赈额来说是何等重要。督赈道员对宿迁县令钱朝模在赈济过程中“过刻”的批评是恰如其分的,但该督赈官在履行监督职责方面也存在较严重的失职。因为邳州以韩州牧为首的印委官员们在勘灾、审户中的苛刻行为,自始至终没有受到申饬和纠正。三是三州县只对10分之极贫给予抚恤1个月口粮,而其他灾民却与抚恤无缘,其实这并不符合“成例”,这个问题非常值得注意。在此之前,全国已有很多被灾州县特别是水灾地区,在抚恤1个月口粮时,其对象是所有“实在乏食贫民”,至少被灾10分之灾民是不分极次贫的。次贫群体被督抚等高级官员们遗忘,也许他们当时还不知道有这样的“成例”可以援引。如果按成例办理的话,仅桃源县次贫灾民就可多得抚恤银19818两,这笔赈银对不少次贫灾民来说可能是关乎生死存亡的。虽然乾隆一再表白,如赈济所需,“即于常例之外,多用帑金,朕亦无吝惜”,固但督抚们还是在这一点上表现出了耐人寻味的“无知”。

四、赈给本、折问题及粮食来源

自古以来,政府对灾民赈济,主要发给米粮(本色)以救燃眉之急,“米不足,或散钱(折色)与之”,或银米兼施。(38) 乾隆一贯主张尽可能给灾民以本色,他一再强调,以银代米,往往诸弊丛生,“殊非周济民食之本意”(39),要求地方官根据实际情况,若邻近地区米多易运,即给以本色,“若粮少难运,著暂行银米兼赈,酌定价值”,给以折色。(40) 官方所定基本折价是每石米麦折银1两左右,谷则减半。我们应该关注的是,赈济中给银或发粮对灾民是否有异曲同工之效。

三州县在乾隆十一年至十二年的赈济中,以发银为主,给粮为辅。急赈和塌房抚恤,各州县都是给发“抚恤银封”,而没有本色。加赈之际,由于赈济所需的粮银数额较大,省、府官员们在对救灾是施银还是给粮的问题存在意见分歧,并进行了一番争论,最后确定其总的原则是:各属“不必拘定月分,酌量仓储情形,通融本折兼放”(41)。实际情况和效果见以下分析。

说明:1、资料来源:(清)佚名《赈案示稿》。

2、仓储均为米和麦,1石米与1石麦在赈济时是等量齐观的。

3、米麦单位除注明外均为石,库银单位为两。

从上表可以看出,三州县在加赈开始前拥有的本色极少,因为是“积歉之区”,加上本地灾前没有及时买补,致使“仓储多缺”(42)。虽然各州县都得到了省内一些州县的协赈米,但现有的米粮仍极其有限。从三州县的禀报材料显示,从七月十六日至加赈在即的八月底,手中掌握的本色、折色比没有丝毫变化。这样一来,灾民在加赈中得到的本色只有邳州达到总赈济量的21%左右,宿、桃二县却分别只有14%和18%左右。展赈时米麦所占的比重更小,因为督抚等声称,江苏所截漕粮“久已派定”,“灾属已无可拨之处”(43),江苏需要展赈的邳州等十个州县,只能从省内上元等十二州县得到协赈米72060余石,而仅邳、宿、桃三州县就需要赈济米麦近25万石。在这种情况下,有人建议再奏请截漕10万石,尹继善的答复是“不便复为无厌之请”。这样,在展赈中给粮发银问题上,唯一的选择只能是“多赈折色,撙节本色”(44)。当然,就本地仓储而言,灾民们尚有条件多得一点本色,因为三州县在加赈后仍存米麦共16254.544石,但督抚等下令不准动用,留作“来岁平粜之需”(45)。

笔者之所以在本折问题上斤斤计较,是因为它直关灾民在赈济中的实际所得。灾民们希望得到的是本色而不是折色。因为灾后粮价上涨,可以说是古代中国一个永恒不变的市场规律。就乾隆时期的江苏来说,灾后米价上涨比比皆是,有时竟达每石钱5、6千文。(46) 政府在对灾民给发折色时,应该要考虑到这一重要因素,否则百姓就不可能得到政策所规定的赈济标准,折色所占的比重越大,灾民从赈济中实际所得也就越少。三州县抚恤时全部给银,加赈和展赈中折色的比重占绝对优势,展赈时尽管每米一石增折价银2钱,但应赈灾民不可能达到大口每日米5合、小口2合5勺的“法定”赈额。乾隆十一年冬,就在与三州县毗邻且水灾较轻的海州,“中米价银2两,糙米价银1两8钱”(47),三州县与海州之间的粮价是不可能存在多大差异的,否则市场会主动进行调节。对灾区来说,乾隆时期州县、省内甚至全国的粮食市场是自由、开放的,也就是说,在当时的三州县,灾民用1两或1两2钱白银是不可能买到1石大米的。折色给价的问题也应值得关注:三州县在抚恤1个月口粮和加赈中,每米1石折银1两,展赈时每石增银2钱。其实,对积歉之区的三州县灾民来说,这是督抚等地方官员对他们享受应有赈济权的一种剥夺。因为赈济中石米银1两的折色价已大大低于其它被灾州县的标准,就是后来展赈时每石折银1两2钱,也早已成为乾隆时期发放折色的“起步价”。如直隶省在乾隆三年石米折色银已达1两5钱,(48) 至乾隆十一年,这一成例已被多个州县援引,有的地区甚至还高于这一标准。

我们还应重视赈济中的发米、给麦问题,它长期为相当一部分清代荒政研究者所忽略。乾隆时期,“定例每米一石,即算一石,小麦豆子粟米亦然”。(49) 实际上,对嗷嗷待哺的灾民来说,如果米麦斤两相等的话,他们希望得到的是米粮而不是麦粮。因为二者的“使用价值”是不同的,即食用麦子不如等量大米那样耐饥。乾隆十一年邳州和桃源县本地仓储本色中就有小麦,桃源县的小麦甚至占本色的82%。在给赈中将米麦等量齐观,必然使灾民“法定”的日赈米标准再次被打了折扣。宿迁县灾民在这方面似乎是“幸运”的,因为当地只有协赈米,存仓米麦是零库存。

乾隆时期政府赈济的粮食来源,主要是常平仓粮、漕粮和地区间的协拨赈粮。在此次赈济中,三州县赈粮主要来自本州县常平仓米麦和省内江都等州县的协赈米。如果我们对赈济的粮食来源进行追踪的话,就可发现:三州县是完全有可能通过上述几个粮食来源渠道得到更多本色的。乾隆是一如既往地允许、鼓励和支持丰歉地区间的粮食多渠道流通和调剂,不论它是政府还是个人行为,规模不等的“调粟济民”成为家常便饭。而且,当时还存在一个非常有利的形势:本省当年只有淮、扬、徐、海所属二十州县被水成灾,其它地方只有一个州县发生霜灾,毗邻之安徽、山东、河南成灾也较少,余粮大省湖北、四川几乎没有发生灾害。乾隆在水灾当年的七月底也曾下令江苏徐淮海灾区“于丰收之处采买谷麦”。(50) 另外,当年全国供漕省份总体收成良好,全国只有直隶被灾范围稍大,根本不存在“粮少运难”的问题。尹继善也应该接受下属再请截漕的建议,一旦奏请,被恩准的可能性极大。虽然乾隆曾告诫过大小臣工不能“动以截漕为请”,(51) 但实际上在这方面他是极其慷慨的,大灾之后的截漕奏请可以说是有求必应。可惜督抚等大小官员再一次因“无知”而没有进行这些努力,对他们而言,给以折色至少简便易行,说不定会有异曲同工甚至“更好”的效果。

从以上的分析阐述中,我们不难发现:在“连年告灾,十室九空,公私困竭”(52) 的邳、宿、桃三州县,灾民们从中央赈济政策和“成例”的落实中得到了某种程度的救济,但赈济过程中也存在不少问题,且很多至关重要的问题常被地方大小官员们所漠视。督抚等高级官员们并没有切实履行乾隆“拯灾恤困乃国家第一要务”的宗旨,在许多关键的赈济问题上,没有“因时就事、熟筹妥办”(53),“视百姓之饥寒如己身之疾苦”(54),而是以尽可能省事为能事。即使在同一督抚道的具体领导和监督下,三州县在赈济政策落实过程中也存在较大差异。主要表现为确定灾、贫等级中标准宽严不一,宿迁县灾民有大批小口在赈济过程中被“忽略不计”,各州县灾民的实际赈济所得大相径庭,“法定”的赈济标准普遍地被大打折扣,等等。其实,三州县赈济过程中的这些现象在乾隆时期的全国是普遍存在的。我们可以把它归结于当时赈济政策本身的缺陷,如制度弹性过大,官员责权不够明了,政策执行中的透明度不够,监督机制不健全等。只是我们今天不应该对200多年前的赈济政策本身求全责备,事实上,乾隆对灾民赈济上的所作所为已难能可贵,他对灾民也确有某种程度上的“如伤在抱,惟恐一夫失所”的情怀。(55) 在当时的社会背景下,怎样才能尽可能地把乾隆朝的赈济政策落到实处呢?清人姚碧的一句话中似乎点出了问题的要害:赈济之事,“不在法而在人,不在才而在心…(即使)君有惠心,尤在受任者之实心作事。”(56)

[收稿13期]2006—4—28

注释:

①⑩ (清)万维翰:《荒政琐言·序》、《荒政琐言·查灾》。乾隆癸未年重刻本。

②(53)(54)(55) 陈振汉、熊政:《清实录经济史资料——农业编》第二分册,第三章:《农业生产》。北京大学出版社1989年10月。

③ 《清朝文献通考》卷四六《国用八》;(清)姚碧:《荒政辑要》卷一《灾赈章程》。

④⑥(19)(20)(22)(29)(32)(33)(34)(36)(39)(40)(50)(51) (清)彭元瑞:《孚惠全书》之《截拨裕食二》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济三》、《偏隅赈济八》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济三》、《偏隅赈济四》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《偏隅赈济一》、《截拨裕食二》、《截拨裕食二》。上海辞书出版社图书馆藏本。

⑤(52) 分别见《清经世文编》卷一——《工赈十七》:胡蛟龄《海州请筑圩岸疏》、顾琮《请广淮北水利疏》。中华书局1992年4月。

⑦(11)(13)(14)(15)(17)(23)(24)(26)(28)(30)(31)(35)(41)(42)(43)(44)(45)(47) (清)佚名:《赈案示稿》。中国科学院图书馆藏抄本。

⑧ (清)吴元炜:《赈略》卷上《摘例》。天津图书馆藏抄本。

⑨(21)(27)(37)(56) (清)姚碧:《荒政辑要》卷一《灾赈章程》、卷一《灾赈章程》、卷一《灾赈章程》、《荒政辑要序》。清乾隆三十年刻本。

(12)(18)(38) (清)陆曾禹:《钦定康济录》卷四《摘要备观》之《明代林希元〈荒政丛言·疏〉》、《明代周孔教〈抚苏事宜〉》和《宋董炜〈救荒全法〉》。日本纪藩含章堂藏刻本。

(16) 郑鹤声:《近世中西史日对照表》。中华书局1981年。

(25)(49) (清)汪志伊:《荒政辑要》卷三《查勘·查赈事宜》。

(27) 《康雍乾时期城乡人民反抗斗争资料》,中华书局1979年。

(46) (清)金福曾:《南汇县志》卷二十《风俗志·风俗》。清光绪五年刻本。

(48) (清)方观承:《赈纪》卷二《核赈·会议办赈十四条》、卷四《展赈》。清乾隆十九年刻本。^