| 明清史 |

明清长江中游地区的市镇类型

任放

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2003年02期

【原文出处】《中国社会经济史研究》(厦门)2002年04期第1~9页

【作者简介】任放,武汉大学 中国传统文化研究中心,湖北 武汉 430072

【日 期】2002-06-20

【关 键 词】明清/长江中游地区/市镇类型

[中图分类号]K248 [文献标识码]A [文章编号]1000-422X(2002)04-0001-08

一、问题的提出

所谓市镇,是指明清时期介于县城和村落之间的具有相对独立性的商业实体。所谓市镇类型,是指通过考察市镇的历史沿革、地理环境、人口规模、经济功能诸方面,将市镇划归不同的类型。本文讨论的长江中游地区,是指明清时期的湖北、湖南、江西三个区域。

在长江中游市镇的历史变迁方面,苏云峰等学者作了初步梳理①。林济等学者对明清至民国时期黄州的市镇兴起与宗族社会非组织化,明清江汉平原的农业开发对市镇的影响等问题提出了独到见解②。市镇经济研究离不开历史地理学的支撑。尽管目前长江中游历史地理学的研究尚有待完善,但现有成果有助于强化市镇经济的基础性研究③。人口规模是考察市镇变迁的重要指标,张国雄、曹树基的相关成果可资参照④。

关于长江中游市镇的经济功能,日本学者分析了清初湖广定期集市及湖南粮食贸易专业市镇⑤。李华对湖北农村市场的兴盛作出了有说服力的论述,吴量恺指出清代湖北沿江口岸城镇经济具有过渡性的特质⑥。刘石吉认为,明清江西农村经济的商品化,带来众多墟市的蓬勃发展。这类墟市是乡村产品的主要市场,也是中国农村社会文化组成的基本单位⑦。有学者将历史文献与田野调查相结合,对赣南农村墟市进行了研究⑧。

前此学者多将研究重点放在长江中游地区的超级市镇上,并取得了丰硕成果。如梁淼泰对景德镇的研究,美国学者罗·威廉对汉口镇的研究,堪称代表⑨。

从总体上看,尽管众多学者从不同侧面对明清长江中游地区的市镇进行了研究,但系统研究该地区市镇类型的论著尚未发现。对这一问题予以梳理,将促进明清长江中游市镇史的研究。下面结合相关史料,逐一论列之。

二、从历史沿革的角度划分市镇类型

就历史沿革而言,明清长江中游市镇大体上可分为“湮灭型”、“新生型”、“新旧交替型”三种类型。所谓“……昔之城砦,今且为市镇。聿稽关隘,益以叹美。两阶之舞,其化洽久矣”⑩,即流露出一股对世事沧桑的历史感怀。

属于湮灭型的市镇,如江西南城县之磁圭市,“唐宋元人烟辏聚,市延四里,屠肆七十二”。后经大火,明正德年间逐渐恢复,“止延二里,有店肆”,市况不及前代(11)。这一历史悠久的集市,在清代文献中不见记载,可能已成废市。对此《茶陵州志》的嘉靖版本和同治版本,市镇兴衰存废一目了然。如中坝市、南门市均为明代市镇,殆至清代俱成废市。有的市镇在历史变迁过程中商业机能萎缩,最后废为村落。如江西里子县之查家市、龙安市即是。

新生型的市镇,在每个历史时段都有大量涌现。粗略统计,长江中游地区唐宋时期的市镇计有285个,明代及清初增长为1744个, 晚清时期获得飞速发展,骤然增至3656个。

新旧交替型市镇,在历史演变进程中最为常见。市镇的新旧交替主要沿着两条路径徐徐展开:其一,由唐宋草市成长为明清市镇。如江西庐陵县之永阳镇,“在县西南六十里,旧名草市。宋签判胡裕改今名。其地山障磅礴,江清而驶。……乾隆三十年,改敖城巡检司于此,为永阳司”(12)。湖南宁乡县之唐市镇,湖北枣阳县之草店,均州之草店镇等,皆属此类。其二,由唐宋军镇演绎而为以商业机能为主的市镇,这是长江中游市镇发展的重要线索。湖南醴陵县之渌口镇,永州府祁阳县之乐山镇、大营镇,永州府永明县之镇峡关,岳州府巴陵县之鹿角镇,常德府武陵县之崇孝镇,均属此类。

此外,也有少数市镇,在唐宋时期就以商业功能著称于世,殆至明清更趋繁盛。湖北沙市是典型例证,所谓“知其盛,在唐世已然矣”(13)。

在历史变迁过程中,有的市升格为镇,如湖南长沙府湘阴县之新市,为水陆通衢,清雍正十一年(1733)置镇,并有巡司进驻。有的镇降格为市,如长沙县之乔口镇定名于宋代,明洪武元年(1368)设有巡检司,清代前期更名为乔口市,巡检司一并裁撤。有些市镇在设置上屡有更易。湖南永州府零陵县之顺化镇,初置于五代,宋代改为驿道,明代复置镇,清代因之。也有县治变为市镇者,如湖北商业名镇——一刘家隔,唐宋时期为湖北汉川县治所在地,明清时期成为市镇(14)。

明清长江中游市镇的兴衰更替,与天灾、兵戈大有干系。据清嘉庆《湖口县志》,石矶镇、文桥市、流芳市等,均在清顺治初年“叠遭兵火,居民差少”。清季太平天国农民起义对长江中游市镇有重大冲击。有的市镇收起死回生之效,如汉口镇“虽经咸丰乙卯粤逆一炬荡为平地,而复业以后,比屋鳞次,市廛之盛,肩摩踵接,东南于此称巨镇焉”(15)。更多的市镇从此一蹶不振。清同治《襄阳县志》称,距县城10里的新打洪,“往来行舟夹岸停泊,商贾云集。咸丰十一年,合镇皆毁于贼,至今未复”。又,清光绪《潜江县志续》记载:“长脑镇,在县西七十里荷花月堤。咸丰甲寅,毁于发逆,今迁长一外滩。”

明清方志学家常将市镇归入“关隘”条下,似可说明二点:其一,明清市镇原由唐宋军镇演变而来,其战略地位依然十分凸显;其二,明清市镇多为便利的交通枢纽,是人员往来、商品汇聚、城乡交流之通衢。交通便利是市镇赖以发展的必备条件之一,如湖南衡州府常宁县之河洲市,在县西25里,其前身为河洲驿。江西鄱阳县之石门镇,彭泽县之马路口镇、澴溪港市、黄土岭市、横山口市、太平关市等,均系驿道必经之处。又,清乾隆《沅州府志》所载麻阳县之岩门市、滥泥市,均因设置驿站,带动了服务业的发展,市场顿趋活跃。岩门市“在县东北五十里二都里,旧当营哨之冲,故设巡检司于此。近时又增置站马、扛夫、邸店,市廛亦渐次繁盛”;滥泥市“在县东九十五里一都里,居茅坪、桑林之间,为境中要道。近亦置站,夫马如岩门之数,而旅店、村沽食用之物,稍便往来及近乡贸易”。

交通条件的变易往往直接导致市镇的兴衰。湖北宜城县之王旗营、龚家脑、安家脑均临汉江,后因河道淤塞,市场不存,清代废为村落。清同治《公安县志》载,“因水久废各市”多达30个。殆至清末民初,近代运输工具及交通线的兴起,对传统市镇的影响极为巨大。那些靠近铁路交通线的市镇,因运载条件发生了质的飞跃,其商业进步由是迈上新的台阶。那些依靠水运发展起来、但远离铁路交通线的市镇,却命运不济。这一现象同时发生在湖北蒲圻县。新店,是一茶叶专业市镇,商务素称发达,“自铁路兴,百货用火车转运,影响于新店者实非浅鲜”。无独有偶,泉口镇亦难逃厄运,“泉镇之名渐归销灭,则又等于自刽以下矣”。而另一传统市镇——汀泗,“其便河运与新店同,近更辅以铁路,商务必大有进步”(16)。

三、从地理环境的角度划分市镇类型

就地理环境而言,明清长江中游市镇大体上可分为“流域型市镇”、“内陆型市镇”、“山区型市镇”、“边际型市镇”四种。

所谓流域型市镇,系指该市镇拥有畅通的水运条件。如湖南长沙县之涝塘市,在“县北十五里大贤乡。水道通枫林市、春华市、麻林市、浏阳等处”(17)。湖南湘潭县之樊田市,“县西南水路二百余里,人烟甚密”(18)。此类事例甚多,不赘述。

所谓内陆型市镇,是指倚重陆路交通的市镇。如汉阳县之永安保集,“在城西南八十里九真山南。雍正间,居民相聚成集,抱布而贸者不绝于道,惜舟楫不通”(19)。湖南湘潭县之姜畲市,“县西三十五里,通宝庆大路”(20)。当然,更多的市镇是水陆交通兼容型市镇。清道光《衡山县志》虽然将市镇分为水路、陆路二类列入《关隘志》,但是多有重叠,如草市、吴集市、白果市、大堡市、霞流站市、石湾市等。也有因水道变迁,由流域型市镇变成内陆型市镇者。清光绪《潜江县志续》记载:“蚌湖镇,滨襄河。道光八年汉决,中冲断三里许,分为上蚌湖、下蚌湖,而河流渐移,遂成陆镇。”

所谓山区型市镇,顾名思义这类市镇为青山翠谷所环抱。清同治年间,湖南永顺府73个市镇,以“市”、“镇”、“场”命名者只有4个(21)。这种市镇名称极不规范的现象,正好说明湘西土家族苗族居住区域的市镇经济尚处于较为低级的阶段。应该指出,交通不便是山区型市镇发展的“瓶颈”。岳州府巴陵县之黄岸市,“县东三十一都,山路崎岖,不通舟楫”(22)。诚如时人对少数民族众多的永顺府所下的定论,“崇山激湍,险阻之区也。……境内地势闭塞,商业难兴”(23)。与平原地区的流域型市镇相比,山区型市镇规模较小,无大型市镇。清同治《通山县志》记载:“通山无巨镇,各乡通道之处,集店贸易即谓之市。”清光绪《长乐县志》亦称:“邑在万山中,无大市镇,衣冠器用概从俭朴。”

所谓边际型市镇,是指与邻县邻府邻省接壤的市镇。如果细分,可分为县际型市镇、府际型市镇、省际型市镇三种。县际型市镇,如湖北石首县之塔市,“在县东一百里,其市为监利、石首、华容三县交界,街道各有分隶”(24)。府际型市镇,如江西万年县之陈营街,“在新进乡,通饶、广大路”(25)。省际型市镇,如湖南彬州桂阳县之山口镇,在县南40里,东接江西南安府崇义县界,南接广东韶州府仁化县界。

纵观上述四种类型的市镇,当以流域型市镇最为典型。清代史学家章学诚所著《湖北通志检存稿》对此交待得极为清楚:“湖北地连七部,襟带江汉,号称泽国,民居多濒水,资舟楫之利,通商贾之财,东西上下绵亘千八百里,随山川形势而成都会,随都会聚落而大小镇市启焉。”章学诚之感叹,一语道破湖北市镇依水而兴的地缘优势,这也是整个长江中游市镇聚落的共同特征。

四、从人口规模的角度划分市镇类型

就人口规模而言,明清长江中游市镇大体上可分为小型市镇、中型市镇、大型市镇、超级市镇四种。

人口在数百户左右甚至更少者,为小型市镇。史称,“宜昌全县除城市而外,无一千户以上之市镇”(26)。这种小型市镇在一府一县占绝大多数的状况,是明清长江中游市镇分布之常态。湖南湘潭县之市店,“少自数十烟,多至数百烟不等”(27)。长沙府长沙县之桥头驿市,在“县北五十里临湘都。……居民百余家,已成市矣”(28)。最小者莫如湖南宁乡县之洗马市,“在县南四十里,古有市,今惟茅店数家”(29)。人口少至千户、多数至数千户者,为中型市镇。江西玉山县之三里街七里街,在县西门外,乃一“水陆马头,行铺千余家,江浙闽粤仕商往来如织”(30)。清同治《枣阳县志》载,县南40里之吴家店,“地势平旷,烟火千家,水陆交通,商贾云集,为县南巨镇”。再如湖南辰州府沅陵县之船溪市等3市,“皆烟火数千家”(31)。人口在——万户以上、十万户以下者,为大型市镇。据清同治《清江县志》,江西清江县之樟树镇,“阓千家,商贾四集”。殆至清末民初,人口已达3万。广信府铅山县之河口镇,清末人口超过1万,街市长约2里(32)。在十万户以上者,为超级市镇,如景德镇、汉口镇,人口均有数十万之多。

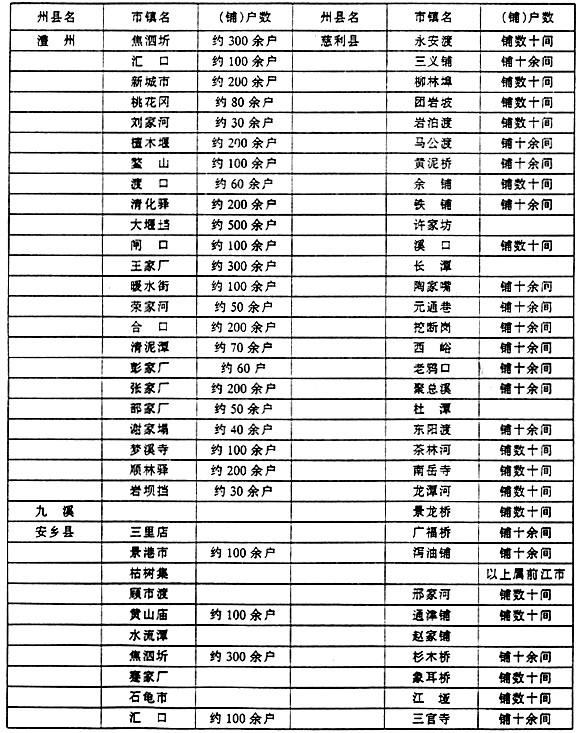

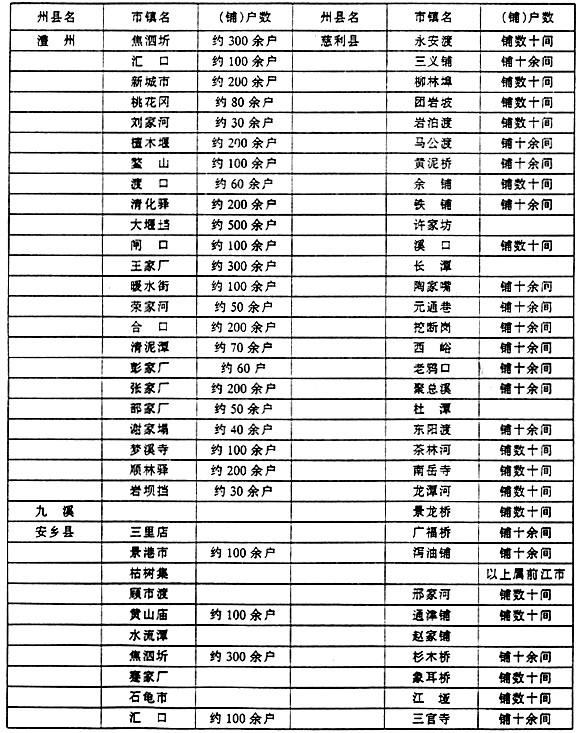

市镇人口在历史文献中,有不同的统计标准。兹据方志,选取澧州、武昌县(今鄂城)、萍乡县之市镇人口材料,列如表1、表2、表3。

表1 清代同治年间湖南直隶澧州小型市镇的(铺)户数

资料来源:同治《直隶澧州志》卷2,《舆地志·市镇》。

表2 晚清时期湖北武昌县市镇的户数

资料来源:光绪《武昌县志》卷3,《乡镇·镇市》。

表3 清代嘉庆年间江西萍乡县市镇的街道里数及商民户数

资料来源:嘉庆《萍乡县志》卷3,《建置·里市》。

试对上列三表作出如下说明:

第一,由表1可知,直隶澧州小型市镇的人口统计不甚清晰, 均为近似值。所记户数应包括铺户及民户,无法进一步了解人口构成及职业状况。从现有材料看,500—600户之间的市镇只有大堰垱1个,占小型市镇总数的1.96%;100—500户之间的市镇有24个,约占小型市镇总数的47.06%;100户以下的市镇有26个,约占小型市镇总数的50.98%。慈利县只有铺舍间数,可估定为铺户数,惜记载过简,多者不过百,少者十余户。

第二,表2所示户数,在文献中明确记为“市廛可四百余户”、 “市廛百余户”等,应包括商业性的铺户及非商业性人家,甚至包括农业人口。如表中所列之葛仙镇,“地多塘堰,又有桃花井二十四口,农人赖以灌溉”。长岭街虽然缺乏人口统计数据,但隶属符石乡,其定居人家应含有农业人口。亦有文献在记载市镇人口时,只标明铺户若干者。随着城镇经济的发展,“市民”一词已出现在明清方志中(33)。另有“商民”之称,似可推断主要是指做生意的商户,与铺户相仿。

第三,由表3估算,商民的密度平均每里为169家,其中密度最大者当推湘东市,为每里200家(34)。

从上举事例可知,市镇人口一般应包括居民(含农民)、铺户、客商三大类,惜客商流动性大,无法估算。应该说,居住在广大的农村初级市场如墟、集、场、店的人口,其主体是农业人口,不是城市人口。

据曹树基的研究成果,明代中后期湖广北部地区的市镇人口,因汉口镇、沙市、皂角市三个市镇的形成而有了快速增长。至明崇祯三年(1630),汉口、沙市、皂角三个市镇约有15万人,假如其它各市镇有一半的平均人口超过1000人,则湖广地区市镇人口约有22万。加上府州县城,湖广地区城市人口在湖广总人口中的比例约为11%--12%。明代初年,江西的城市化率不高,若加上景德镇、樟树镇的人口,这一比例约为6%。曹氏认为,清乾隆时期江西城市人口等级是:小市镇2000人,县城7000人,府城及大市镇50000--70000人,省会及全国性工商业市镇100000-150000人。乾隆四十一年(1776),江西城市人口约占江西总人口的8.5%,湖北约为7%,湖南约为5%。清代末年,江西城市人口约占全省人口的7%,湖南城市人口约占全省人口的4.3%,湖北城市人口约占全省人口的8.5%(35)。曹树基在人口史研究领域中的成就有目共睹,但他关于明清长江中游地区城市化水平(城市人口的比例)的估算基本上是不可信的。其缘由在于,曹树基在讨论明清城市人口之际,把市镇吸纳进来,在方法论上似有失误:

其一,明清时期的中国城市体系,其行政建制的最低一级是县城,不包括县城以下的市镇。殆至民国初年,市镇的行政地位才得以确立:城区(市区)之下,乡、镇同级但轸域清晰,成为中国最基层的行政单位。这为市镇的规范化管理(包括人口统计)提供了制度保证。

在历史语境中,市镇与城市是两个有着不同内涵的概念,存在着实质性区别。简言之,前者是商业实体,后者是政治实体。笔者并不反对从经济史尤其是人口史角度将部分市镇纳入城市体系予以考察,因为市镇体系与城市体系在区域市场网络中互有交叉,部分市镇的人口亦符合城市人口标准。关键在于,必须对此作出说明,并对市镇与城市的关系进行学术清厘。这是学术规范的题中之义。

其二,曹树基将明代城市人口的标准定为1000人,“一般说来, 1000人口意味着200户居民, 这正是明代江南地区一般‘市’的户口规模”。在研究清代城市人口时,曹树基采用的标准是中华人民共和国国务院1955年公布的标准,即常住人口2000人以上、居民50%以上为非农业人口的居民区(36)。这种城市人口标准的多元化,割裂了人们对明清城市化水平的长时段的连贯性考察,容易造成认识上模糊不清。而且,曹树基对明清长江中游地区市镇人口的考察是零散的、不全面的。如明代江西市镇人口,曹树基选取景德镇、樟树镇、河口镇作为研究对象,对其前中期(洪武至万历年间)的人口数予以估算。对湖广北部(湖北)的市镇人口,选取明代中后期(成化至崇祯年间)的汉口、沙市、皂角作为研究对象。对湖广南部(湖南)市镇人口,则不置一词。可见,我们无法从曹树基的研究中对符合城市人口标准的明代长江中游地区的市镇人口有一个准确的把握。以故,在这种研究基础上得出的明代江西、湖广城市人口的比例是站不住脚的。

对清代城市人口,曹树基将其分为清代中期和清代末年两个时期分别予以考察。对清代中期的江西市镇人口,曹树基选取广信府作为研究对象,其估算的广信府城市人口等级基本上是成立的(如铅山县属河口镇是清代江西四大镇之一,该镇的5万人口数是据1990 年出版的新编《铅山县志》估算而成,颇可存疑)。曹树基并对同一时期景德镇、吴城镇、樟树镇的人口进行估算,将景德镇常住人口估算为15万人左右,吴城镇常住人口约7万人,樟树镇因缺乏文献记载, “其人口数可能达到吴城的水平”。此外,曹树基根据《嘉庆一统志》将四大镇及湖口镇之外的53镇均纳入城市范畴,缺乏坚实的史料基础。他遗漏了江西“镇”之外以“市”命名且有文献记载的人口在2000人左右的一些市镇,未作任何说明。鉴于此,他关于清代中期江西城市人口比例的估算是不能成立的。至于清代中期湖北、湖南市镇人口,曹树基在未作实证研究的前提下,臆断“湖北的省城人口与镇人口合计与江西差不多”;“就区域经济水平而言,乾隆四十一年,湖南、湖北的水平大体相当。因此,将湖南城市人口的比例定为5%,庶几适当”(37)。可见,他对清代中期湖北、湖南城市人口比例的估算是不适当的。

对清代末年长江中游地区的城市人口,曹树基认为江西城市人口可能占7%,湖南约占4.3%,也未必妥当。曹树基只对清末湖北的市镇人口略有说明,但他假设“小镇人口不变,仍为10万左右”,缺乏史料支撑,仍可置疑。

其三,由于历史材料的阙失,要想重建明清时期长江中游地区的市镇人口数据库几乎是不可能的。鉴于此,重建明清尤其是清代中期和清代末年长江中游地区的城市人口数据库也几乎是不可能的。我钦佩曹树基“整理出一套可靠的历史人口数据”、“建立一个完整的清代人口体系”的宏大气魄,以及通过对清代中期和清代末年的城市人口进行全面的清理,挑战施坚雅“中国城市人口模式”的理论勇气。这种蕴藏在历史学家心中的完美情结,容易误导历史研究。人口史研究是历史研究之一种,它必须恪守历史研究的基本学术规范,即以史料为基础进行历史阐述。当史料阙失时,切忌臆断。历史研究可以提出假说,但这种假说应该能够证实或证伪。由于历史材料的阙失,曹树基关于明清长江中游地区城市人口的估算无法证实或证伪,因此这种估算只能认为是一种假说。

五、从经济功能的角度划分市镇类型

就经济功能而言,明清长江中游市镇大体上可分为手工业专业市镇、商品流通型市镇、交通枢纽型市镇三种。明代史家有言,市镇的价值在于“必由所聚,通商惠工于兹”(38)。

所谓商品流通型市镇,系指该市镇以商品集散地而见长。这类市镇占明清长江中游市镇的绝大部分。湖北的重要市镇几乎全是商品流通型市镇,如汉口、沙市、樊城、老河口、刘家隔等。湖南、江西的大多数市镇,也扮演着商品贸易及长距离贩运中转站的角色。

交通枢纽型市镇,顾名思义乃为水陆交通便利之市镇。如湖南长沙府长沙县之新康市,在“县西北六十里,居民集为舟利”(39)。又如,江西商业巨镇——吴城镇,隶属南昌府新建县,滨临鄱阳湖西岸,且为赣江、修水交汇之处,是赣江、抚河、修水流域的商品集散地。长江中游地区江河贯通、湖泊众多,其市镇多靠便利的水运条件得以发展,以故大多数市镇均属交通枢纽型市镇。尤其是,许多交通枢纽型市镇同时也是商品流通型市镇,因为便利的水运条件正是商品流通所不可缺少的。历史的真实情形是,明清长江中游市镇在经济功能方面多为复合型市镇。

从一个市镇的经济功能往往能够看出它所拥有的商业地位。就商业地位而言,明清长江中游市镇大体上又可分为一般市镇、区域市镇和超级市镇。

一般市镇,系指其商业辐射力主要限于所在府州厅县范围内,甚至限于一乡或数乡之间。如湖南永州府东安县之白牙市,在县东20里,“舟车辐辏,为县巨镇”(40)。更多的定期市,如墟、集、场,则主要是当地农民赶集之小市场。区域市镇,系指其商业辐射力在1府以上、3省以内。如湖南安福县之鳌山铺,在县东50里,“西北属安福,东属澧州南路塘汛,外属武陵,为三边交界,七省南北通衢,而鳌山冈后里许,约三百余家铺户,为安福布帛交易市镇”(41)。超级市镇,系指其商业辐射力达于3省以上,具有全国影响。如景德镇、汉口镇。

市镇铺户之多寡,既是考察市镇人口规模的重要依据,又是考察市镇商业地位的重要指标。清光绪年间刊本《建昌县乡土志》即以店户之多少作为衡量市镇经济规模的尺度,如涂埠市,“距城十五里,店户较他市居多数,市面阔大”。虬津市,“距城二十里,店户不及涂埠,市面尚大”。马口市,“距城三十里,店户少,市面不大”,等等。据清同治《安化县志》卷4《舆地·疆域二》,在安化县30个市镇中,铺户在100户以上者仅有6个,其余多为20—30户,最少者只有10余户。安化县市镇商业地位之低下,不辨自明。

另可从市镇名称分析其商业地位。清人黄世崇等在论及湖北利川县的市场时,对市场名称作了一定的梳理:“利川山僻,绝无富商巨贾。民间米盐交易,或期以三日,或期以五日,其交易之区曰场。亦有以市、镇、街、店称者。县治及忠路县丞,南坪、建南两巡检处,商旅麋集,不以场名。其余村坊野市,所在多有。”(42)一般说来,称“市”或“镇”者,其商业地位高于称“集”、“店”或“场”的商品集散地。清光绪《汉川图记征实》将市镇分为巨镇、中镇、乡集3 种,巨镇和中镇有7个,乡集则多达44个。边远山区的市镇习惯于以“集”或“场”命名。清同治《增修施南府志》所记市镇多冠以“村集”之名,所属恩施、宣恩、来凤、咸丰、利川、建始6县共有村集193个。湖南武陵县及龙阳县均属经济落后地区,方志中无“市镇”条目,只有“集市”或“市集”附记于“坊乡”条目之下。靠近四川的鄂西地区及邻接湖北、四川、贵州的湘西地区多称“场”,清同治《宜昌府志》记载县城外有街市11个,而津洋上场等“场”则多达31个。另有以“厂”命名者,清光绪《靖州乡土志》所记市镇凡24个,均称“厂”。“厂”通“场”,都是乡村基层市场。江西的农村基层市场多名“墟”,所谓“错处于乡者,曰墟镇”(43)。

综上所述,明清长江中游地区的市镇类型十分完备。市镇类型的划分,有助于我们从不同角度考察市镇的发展历程,并对市镇在区域市场网络中的作用和特点作出准确的历史评估。

【专 题 号】K24

【复印期号】2003年02期

【原文出处】《中国社会经济史研究》(厦门)2002年04期第1~9页

【作者简介】任放,武汉大学 中国传统文化研究中心,湖北 武汉 430072

| 【内容提要】 | 本文所讨论的市镇,是指明清时期介于县城和村落之间的具有相对独立性的商业实体。尽管众多学者从不同侧面对明清长江中游的市镇进行了研究,但系统研究该地区市镇类型的论著尚未发现。大体上,可从市镇的历史沿革、地理环境、人口规模、经济功能等四个方面,划分明清长江中游地区的市镇类型。明清长江中游地区的市镇类型十分完备。市镇类型的划分,有助于我们从不同角度考察市镇的发展历程,并对市镇在区域市场网络中的作用和特点作出准确的历史评估。 |

【关 键 词】明清/长江中游地区/市镇类型

一、问题的提出

所谓市镇,是指明清时期介于县城和村落之间的具有相对独立性的商业实体。所谓市镇类型,是指通过考察市镇的历史沿革、地理环境、人口规模、经济功能诸方面,将市镇划归不同的类型。本文讨论的长江中游地区,是指明清时期的湖北、湖南、江西三个区域。

在长江中游市镇的历史变迁方面,苏云峰等学者作了初步梳理①。林济等学者对明清至民国时期黄州的市镇兴起与宗族社会非组织化,明清江汉平原的农业开发对市镇的影响等问题提出了独到见解②。市镇经济研究离不开历史地理学的支撑。尽管目前长江中游历史地理学的研究尚有待完善,但现有成果有助于强化市镇经济的基础性研究③。人口规模是考察市镇变迁的重要指标,张国雄、曹树基的相关成果可资参照④。

关于长江中游市镇的经济功能,日本学者分析了清初湖广定期集市及湖南粮食贸易专业市镇⑤。李华对湖北农村市场的兴盛作出了有说服力的论述,吴量恺指出清代湖北沿江口岸城镇经济具有过渡性的特质⑥。刘石吉认为,明清江西农村经济的商品化,带来众多墟市的蓬勃发展。这类墟市是乡村产品的主要市场,也是中国农村社会文化组成的基本单位⑦。有学者将历史文献与田野调查相结合,对赣南农村墟市进行了研究⑧。

前此学者多将研究重点放在长江中游地区的超级市镇上,并取得了丰硕成果。如梁淼泰对景德镇的研究,美国学者罗·威廉对汉口镇的研究,堪称代表⑨。

从总体上看,尽管众多学者从不同侧面对明清长江中游地区的市镇进行了研究,但系统研究该地区市镇类型的论著尚未发现。对这一问题予以梳理,将促进明清长江中游市镇史的研究。下面结合相关史料,逐一论列之。

二、从历史沿革的角度划分市镇类型

就历史沿革而言,明清长江中游市镇大体上可分为“湮灭型”、“新生型”、“新旧交替型”三种类型。所谓“……昔之城砦,今且为市镇。聿稽关隘,益以叹美。两阶之舞,其化洽久矣”⑩,即流露出一股对世事沧桑的历史感怀。

属于湮灭型的市镇,如江西南城县之磁圭市,“唐宋元人烟辏聚,市延四里,屠肆七十二”。后经大火,明正德年间逐渐恢复,“止延二里,有店肆”,市况不及前代(11)。这一历史悠久的集市,在清代文献中不见记载,可能已成废市。对此《茶陵州志》的嘉靖版本和同治版本,市镇兴衰存废一目了然。如中坝市、南门市均为明代市镇,殆至清代俱成废市。有的市镇在历史变迁过程中商业机能萎缩,最后废为村落。如江西里子县之查家市、龙安市即是。

新生型的市镇,在每个历史时段都有大量涌现。粗略统计,长江中游地区唐宋时期的市镇计有285个,明代及清初增长为1744个, 晚清时期获得飞速发展,骤然增至3656个。

新旧交替型市镇,在历史演变进程中最为常见。市镇的新旧交替主要沿着两条路径徐徐展开:其一,由唐宋草市成长为明清市镇。如江西庐陵县之永阳镇,“在县西南六十里,旧名草市。宋签判胡裕改今名。其地山障磅礴,江清而驶。……乾隆三十年,改敖城巡检司于此,为永阳司”(12)。湖南宁乡县之唐市镇,湖北枣阳县之草店,均州之草店镇等,皆属此类。其二,由唐宋军镇演绎而为以商业机能为主的市镇,这是长江中游市镇发展的重要线索。湖南醴陵县之渌口镇,永州府祁阳县之乐山镇、大营镇,永州府永明县之镇峡关,岳州府巴陵县之鹿角镇,常德府武陵县之崇孝镇,均属此类。

此外,也有少数市镇,在唐宋时期就以商业功能著称于世,殆至明清更趋繁盛。湖北沙市是典型例证,所谓“知其盛,在唐世已然矣”(13)。

在历史变迁过程中,有的市升格为镇,如湖南长沙府湘阴县之新市,为水陆通衢,清雍正十一年(1733)置镇,并有巡司进驻。有的镇降格为市,如长沙县之乔口镇定名于宋代,明洪武元年(1368)设有巡检司,清代前期更名为乔口市,巡检司一并裁撤。有些市镇在设置上屡有更易。湖南永州府零陵县之顺化镇,初置于五代,宋代改为驿道,明代复置镇,清代因之。也有县治变为市镇者,如湖北商业名镇——一刘家隔,唐宋时期为湖北汉川县治所在地,明清时期成为市镇(14)。

明清长江中游市镇的兴衰更替,与天灾、兵戈大有干系。据清嘉庆《湖口县志》,石矶镇、文桥市、流芳市等,均在清顺治初年“叠遭兵火,居民差少”。清季太平天国农民起义对长江中游市镇有重大冲击。有的市镇收起死回生之效,如汉口镇“虽经咸丰乙卯粤逆一炬荡为平地,而复业以后,比屋鳞次,市廛之盛,肩摩踵接,东南于此称巨镇焉”(15)。更多的市镇从此一蹶不振。清同治《襄阳县志》称,距县城10里的新打洪,“往来行舟夹岸停泊,商贾云集。咸丰十一年,合镇皆毁于贼,至今未复”。又,清光绪《潜江县志续》记载:“长脑镇,在县西七十里荷花月堤。咸丰甲寅,毁于发逆,今迁长一外滩。”

明清方志学家常将市镇归入“关隘”条下,似可说明二点:其一,明清市镇原由唐宋军镇演变而来,其战略地位依然十分凸显;其二,明清市镇多为便利的交通枢纽,是人员往来、商品汇聚、城乡交流之通衢。交通便利是市镇赖以发展的必备条件之一,如湖南衡州府常宁县之河洲市,在县西25里,其前身为河洲驿。江西鄱阳县之石门镇,彭泽县之马路口镇、澴溪港市、黄土岭市、横山口市、太平关市等,均系驿道必经之处。又,清乾隆《沅州府志》所载麻阳县之岩门市、滥泥市,均因设置驿站,带动了服务业的发展,市场顿趋活跃。岩门市“在县东北五十里二都里,旧当营哨之冲,故设巡检司于此。近时又增置站马、扛夫、邸店,市廛亦渐次繁盛”;滥泥市“在县东九十五里一都里,居茅坪、桑林之间,为境中要道。近亦置站,夫马如岩门之数,而旅店、村沽食用之物,稍便往来及近乡贸易”。

交通条件的变易往往直接导致市镇的兴衰。湖北宜城县之王旗营、龚家脑、安家脑均临汉江,后因河道淤塞,市场不存,清代废为村落。清同治《公安县志》载,“因水久废各市”多达30个。殆至清末民初,近代运输工具及交通线的兴起,对传统市镇的影响极为巨大。那些靠近铁路交通线的市镇,因运载条件发生了质的飞跃,其商业进步由是迈上新的台阶。那些依靠水运发展起来、但远离铁路交通线的市镇,却命运不济。这一现象同时发生在湖北蒲圻县。新店,是一茶叶专业市镇,商务素称发达,“自铁路兴,百货用火车转运,影响于新店者实非浅鲜”。无独有偶,泉口镇亦难逃厄运,“泉镇之名渐归销灭,则又等于自刽以下矣”。而另一传统市镇——汀泗,“其便河运与新店同,近更辅以铁路,商务必大有进步”(16)。

三、从地理环境的角度划分市镇类型

就地理环境而言,明清长江中游市镇大体上可分为“流域型市镇”、“内陆型市镇”、“山区型市镇”、“边际型市镇”四种。

所谓流域型市镇,系指该市镇拥有畅通的水运条件。如湖南长沙县之涝塘市,在“县北十五里大贤乡。水道通枫林市、春华市、麻林市、浏阳等处”(17)。湖南湘潭县之樊田市,“县西南水路二百余里,人烟甚密”(18)。此类事例甚多,不赘述。

所谓内陆型市镇,是指倚重陆路交通的市镇。如汉阳县之永安保集,“在城西南八十里九真山南。雍正间,居民相聚成集,抱布而贸者不绝于道,惜舟楫不通”(19)。湖南湘潭县之姜畲市,“县西三十五里,通宝庆大路”(20)。当然,更多的市镇是水陆交通兼容型市镇。清道光《衡山县志》虽然将市镇分为水路、陆路二类列入《关隘志》,但是多有重叠,如草市、吴集市、白果市、大堡市、霞流站市、石湾市等。也有因水道变迁,由流域型市镇变成内陆型市镇者。清光绪《潜江县志续》记载:“蚌湖镇,滨襄河。道光八年汉决,中冲断三里许,分为上蚌湖、下蚌湖,而河流渐移,遂成陆镇。”

所谓山区型市镇,顾名思义这类市镇为青山翠谷所环抱。清同治年间,湖南永顺府73个市镇,以“市”、“镇”、“场”命名者只有4个(21)。这种市镇名称极不规范的现象,正好说明湘西土家族苗族居住区域的市镇经济尚处于较为低级的阶段。应该指出,交通不便是山区型市镇发展的“瓶颈”。岳州府巴陵县之黄岸市,“县东三十一都,山路崎岖,不通舟楫”(22)。诚如时人对少数民族众多的永顺府所下的定论,“崇山激湍,险阻之区也。……境内地势闭塞,商业难兴”(23)。与平原地区的流域型市镇相比,山区型市镇规模较小,无大型市镇。清同治《通山县志》记载:“通山无巨镇,各乡通道之处,集店贸易即谓之市。”清光绪《长乐县志》亦称:“邑在万山中,无大市镇,衣冠器用概从俭朴。”

所谓边际型市镇,是指与邻县邻府邻省接壤的市镇。如果细分,可分为县际型市镇、府际型市镇、省际型市镇三种。县际型市镇,如湖北石首县之塔市,“在县东一百里,其市为监利、石首、华容三县交界,街道各有分隶”(24)。府际型市镇,如江西万年县之陈营街,“在新进乡,通饶、广大路”(25)。省际型市镇,如湖南彬州桂阳县之山口镇,在县南40里,东接江西南安府崇义县界,南接广东韶州府仁化县界。

纵观上述四种类型的市镇,当以流域型市镇最为典型。清代史学家章学诚所著《湖北通志检存稿》对此交待得极为清楚:“湖北地连七部,襟带江汉,号称泽国,民居多濒水,资舟楫之利,通商贾之财,东西上下绵亘千八百里,随山川形势而成都会,随都会聚落而大小镇市启焉。”章学诚之感叹,一语道破湖北市镇依水而兴的地缘优势,这也是整个长江中游市镇聚落的共同特征。

四、从人口规模的角度划分市镇类型

就人口规模而言,明清长江中游市镇大体上可分为小型市镇、中型市镇、大型市镇、超级市镇四种。

人口在数百户左右甚至更少者,为小型市镇。史称,“宜昌全县除城市而外,无一千户以上之市镇”(26)。这种小型市镇在一府一县占绝大多数的状况,是明清长江中游市镇分布之常态。湖南湘潭县之市店,“少自数十烟,多至数百烟不等”(27)。长沙府长沙县之桥头驿市,在“县北五十里临湘都。……居民百余家,已成市矣”(28)。最小者莫如湖南宁乡县之洗马市,“在县南四十里,古有市,今惟茅店数家”(29)。人口少至千户、多数至数千户者,为中型市镇。江西玉山县之三里街七里街,在县西门外,乃一“水陆马头,行铺千余家,江浙闽粤仕商往来如织”(30)。清同治《枣阳县志》载,县南40里之吴家店,“地势平旷,烟火千家,水陆交通,商贾云集,为县南巨镇”。再如湖南辰州府沅陵县之船溪市等3市,“皆烟火数千家”(31)。人口在——万户以上、十万户以下者,为大型市镇。据清同治《清江县志》,江西清江县之樟树镇,“阓千家,商贾四集”。殆至清末民初,人口已达3万。广信府铅山县之河口镇,清末人口超过1万,街市长约2里(32)。在十万户以上者,为超级市镇,如景德镇、汉口镇,人口均有数十万之多。

市镇人口在历史文献中,有不同的统计标准。兹据方志,选取澧州、武昌县(今鄂城)、萍乡县之市镇人口材料,列如表1、表2、表3。

表1 清代同治年间湖南直隶澧州小型市镇的(铺)户数

资料来源:同治《直隶澧州志》卷2,《舆地志·市镇》。

表2 晚清时期湖北武昌县市镇的户数

资料来源:光绪《武昌县志》卷3,《乡镇·镇市》。

表3 清代嘉庆年间江西萍乡县市镇的街道里数及商民户数

资料来源:嘉庆《萍乡县志》卷3,《建置·里市》。

试对上列三表作出如下说明:

第一,由表1可知,直隶澧州小型市镇的人口统计不甚清晰, 均为近似值。所记户数应包括铺户及民户,无法进一步了解人口构成及职业状况。从现有材料看,500—600户之间的市镇只有大堰垱1个,占小型市镇总数的1.96%;100—500户之间的市镇有24个,约占小型市镇总数的47.06%;100户以下的市镇有26个,约占小型市镇总数的50.98%。慈利县只有铺舍间数,可估定为铺户数,惜记载过简,多者不过百,少者十余户。

第二,表2所示户数,在文献中明确记为“市廛可四百余户”、 “市廛百余户”等,应包括商业性的铺户及非商业性人家,甚至包括农业人口。如表中所列之葛仙镇,“地多塘堰,又有桃花井二十四口,农人赖以灌溉”。长岭街虽然缺乏人口统计数据,但隶属符石乡,其定居人家应含有农业人口。亦有文献在记载市镇人口时,只标明铺户若干者。随着城镇经济的发展,“市民”一词已出现在明清方志中(33)。另有“商民”之称,似可推断主要是指做生意的商户,与铺户相仿。

第三,由表3估算,商民的密度平均每里为169家,其中密度最大者当推湘东市,为每里200家(34)。

从上举事例可知,市镇人口一般应包括居民(含农民)、铺户、客商三大类,惜客商流动性大,无法估算。应该说,居住在广大的农村初级市场如墟、集、场、店的人口,其主体是农业人口,不是城市人口。

据曹树基的研究成果,明代中后期湖广北部地区的市镇人口,因汉口镇、沙市、皂角市三个市镇的形成而有了快速增长。至明崇祯三年(1630),汉口、沙市、皂角三个市镇约有15万人,假如其它各市镇有一半的平均人口超过1000人,则湖广地区市镇人口约有22万。加上府州县城,湖广地区城市人口在湖广总人口中的比例约为11%--12%。明代初年,江西的城市化率不高,若加上景德镇、樟树镇的人口,这一比例约为6%。曹氏认为,清乾隆时期江西城市人口等级是:小市镇2000人,县城7000人,府城及大市镇50000--70000人,省会及全国性工商业市镇100000-150000人。乾隆四十一年(1776),江西城市人口约占江西总人口的8.5%,湖北约为7%,湖南约为5%。清代末年,江西城市人口约占全省人口的7%,湖南城市人口约占全省人口的4.3%,湖北城市人口约占全省人口的8.5%(35)。曹树基在人口史研究领域中的成就有目共睹,但他关于明清长江中游地区城市化水平(城市人口的比例)的估算基本上是不可信的。其缘由在于,曹树基在讨论明清城市人口之际,把市镇吸纳进来,在方法论上似有失误:

其一,明清时期的中国城市体系,其行政建制的最低一级是县城,不包括县城以下的市镇。殆至民国初年,市镇的行政地位才得以确立:城区(市区)之下,乡、镇同级但轸域清晰,成为中国最基层的行政单位。这为市镇的规范化管理(包括人口统计)提供了制度保证。

在历史语境中,市镇与城市是两个有着不同内涵的概念,存在着实质性区别。简言之,前者是商业实体,后者是政治实体。笔者并不反对从经济史尤其是人口史角度将部分市镇纳入城市体系予以考察,因为市镇体系与城市体系在区域市场网络中互有交叉,部分市镇的人口亦符合城市人口标准。关键在于,必须对此作出说明,并对市镇与城市的关系进行学术清厘。这是学术规范的题中之义。

其二,曹树基将明代城市人口的标准定为1000人,“一般说来, 1000人口意味着200户居民, 这正是明代江南地区一般‘市’的户口规模”。在研究清代城市人口时,曹树基采用的标准是中华人民共和国国务院1955年公布的标准,即常住人口2000人以上、居民50%以上为非农业人口的居民区(36)。这种城市人口标准的多元化,割裂了人们对明清城市化水平的长时段的连贯性考察,容易造成认识上模糊不清。而且,曹树基对明清长江中游地区市镇人口的考察是零散的、不全面的。如明代江西市镇人口,曹树基选取景德镇、樟树镇、河口镇作为研究对象,对其前中期(洪武至万历年间)的人口数予以估算。对湖广北部(湖北)的市镇人口,选取明代中后期(成化至崇祯年间)的汉口、沙市、皂角作为研究对象。对湖广南部(湖南)市镇人口,则不置一词。可见,我们无法从曹树基的研究中对符合城市人口标准的明代长江中游地区的市镇人口有一个准确的把握。以故,在这种研究基础上得出的明代江西、湖广城市人口的比例是站不住脚的。

对清代城市人口,曹树基将其分为清代中期和清代末年两个时期分别予以考察。对清代中期的江西市镇人口,曹树基选取广信府作为研究对象,其估算的广信府城市人口等级基本上是成立的(如铅山县属河口镇是清代江西四大镇之一,该镇的5万人口数是据1990 年出版的新编《铅山县志》估算而成,颇可存疑)。曹树基并对同一时期景德镇、吴城镇、樟树镇的人口进行估算,将景德镇常住人口估算为15万人左右,吴城镇常住人口约7万人,樟树镇因缺乏文献记载, “其人口数可能达到吴城的水平”。此外,曹树基根据《嘉庆一统志》将四大镇及湖口镇之外的53镇均纳入城市范畴,缺乏坚实的史料基础。他遗漏了江西“镇”之外以“市”命名且有文献记载的人口在2000人左右的一些市镇,未作任何说明。鉴于此,他关于清代中期江西城市人口比例的估算是不能成立的。至于清代中期湖北、湖南市镇人口,曹树基在未作实证研究的前提下,臆断“湖北的省城人口与镇人口合计与江西差不多”;“就区域经济水平而言,乾隆四十一年,湖南、湖北的水平大体相当。因此,将湖南城市人口的比例定为5%,庶几适当”(37)。可见,他对清代中期湖北、湖南城市人口比例的估算是不适当的。

对清代末年长江中游地区的城市人口,曹树基认为江西城市人口可能占7%,湖南约占4.3%,也未必妥当。曹树基只对清末湖北的市镇人口略有说明,但他假设“小镇人口不变,仍为10万左右”,缺乏史料支撑,仍可置疑。

其三,由于历史材料的阙失,要想重建明清时期长江中游地区的市镇人口数据库几乎是不可能的。鉴于此,重建明清尤其是清代中期和清代末年长江中游地区的城市人口数据库也几乎是不可能的。我钦佩曹树基“整理出一套可靠的历史人口数据”、“建立一个完整的清代人口体系”的宏大气魄,以及通过对清代中期和清代末年的城市人口进行全面的清理,挑战施坚雅“中国城市人口模式”的理论勇气。这种蕴藏在历史学家心中的完美情结,容易误导历史研究。人口史研究是历史研究之一种,它必须恪守历史研究的基本学术规范,即以史料为基础进行历史阐述。当史料阙失时,切忌臆断。历史研究可以提出假说,但这种假说应该能够证实或证伪。由于历史材料的阙失,曹树基关于明清长江中游地区城市人口的估算无法证实或证伪,因此这种估算只能认为是一种假说。

五、从经济功能的角度划分市镇类型

就经济功能而言,明清长江中游市镇大体上可分为手工业专业市镇、商品流通型市镇、交通枢纽型市镇三种。明代史家有言,市镇的价值在于“必由所聚,通商惠工于兹”(38)。

所谓商品流通型市镇,系指该市镇以商品集散地而见长。这类市镇占明清长江中游市镇的绝大部分。湖北的重要市镇几乎全是商品流通型市镇,如汉口、沙市、樊城、老河口、刘家隔等。湖南、江西的大多数市镇,也扮演着商品贸易及长距离贩运中转站的角色。

交通枢纽型市镇,顾名思义乃为水陆交通便利之市镇。如湖南长沙府长沙县之新康市,在“县西北六十里,居民集为舟利”(39)。又如,江西商业巨镇——吴城镇,隶属南昌府新建县,滨临鄱阳湖西岸,且为赣江、修水交汇之处,是赣江、抚河、修水流域的商品集散地。长江中游地区江河贯通、湖泊众多,其市镇多靠便利的水运条件得以发展,以故大多数市镇均属交通枢纽型市镇。尤其是,许多交通枢纽型市镇同时也是商品流通型市镇,因为便利的水运条件正是商品流通所不可缺少的。历史的真实情形是,明清长江中游市镇在经济功能方面多为复合型市镇。

从一个市镇的经济功能往往能够看出它所拥有的商业地位。就商业地位而言,明清长江中游市镇大体上又可分为一般市镇、区域市镇和超级市镇。

一般市镇,系指其商业辐射力主要限于所在府州厅县范围内,甚至限于一乡或数乡之间。如湖南永州府东安县之白牙市,在县东20里,“舟车辐辏,为县巨镇”(40)。更多的定期市,如墟、集、场,则主要是当地农民赶集之小市场。区域市镇,系指其商业辐射力在1府以上、3省以内。如湖南安福县之鳌山铺,在县东50里,“西北属安福,东属澧州南路塘汛,外属武陵,为三边交界,七省南北通衢,而鳌山冈后里许,约三百余家铺户,为安福布帛交易市镇”(41)。超级市镇,系指其商业辐射力达于3省以上,具有全国影响。如景德镇、汉口镇。

市镇铺户之多寡,既是考察市镇人口规模的重要依据,又是考察市镇商业地位的重要指标。清光绪年间刊本《建昌县乡土志》即以店户之多少作为衡量市镇经济规模的尺度,如涂埠市,“距城十五里,店户较他市居多数,市面阔大”。虬津市,“距城二十里,店户不及涂埠,市面尚大”。马口市,“距城三十里,店户少,市面不大”,等等。据清同治《安化县志》卷4《舆地·疆域二》,在安化县30个市镇中,铺户在100户以上者仅有6个,其余多为20—30户,最少者只有10余户。安化县市镇商业地位之低下,不辨自明。

另可从市镇名称分析其商业地位。清人黄世崇等在论及湖北利川县的市场时,对市场名称作了一定的梳理:“利川山僻,绝无富商巨贾。民间米盐交易,或期以三日,或期以五日,其交易之区曰场。亦有以市、镇、街、店称者。县治及忠路县丞,南坪、建南两巡检处,商旅麋集,不以场名。其余村坊野市,所在多有。”(42)一般说来,称“市”或“镇”者,其商业地位高于称“集”、“店”或“场”的商品集散地。清光绪《汉川图记征实》将市镇分为巨镇、中镇、乡集3 种,巨镇和中镇有7个,乡集则多达44个。边远山区的市镇习惯于以“集”或“场”命名。清同治《增修施南府志》所记市镇多冠以“村集”之名,所属恩施、宣恩、来凤、咸丰、利川、建始6县共有村集193个。湖南武陵县及龙阳县均属经济落后地区,方志中无“市镇”条目,只有“集市”或“市集”附记于“坊乡”条目之下。靠近四川的鄂西地区及邻接湖北、四川、贵州的湘西地区多称“场”,清同治《宜昌府志》记载县城外有街市11个,而津洋上场等“场”则多达31个。另有以“厂”命名者,清光绪《靖州乡土志》所记市镇凡24个,均称“厂”。“厂”通“场”,都是乡村基层市场。江西的农村基层市场多名“墟”,所谓“错处于乡者,曰墟镇”(43)。

综上所述,明清长江中游地区的市镇类型十分完备。市镇类型的划分,有助于我们从不同角度考察市镇的发展历程,并对市镇在区域市场网络中的作用和特点作出准确的历史评估。

|