| 明清史 |

乾隆朝的贪污腐败

曹松林

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2001年04期

【原文出处】《《湖南师范大学社会科学学报》》(长沙)2001年01期第58~65页

【英文标题】The Corruption During the Reign of Emperor Qianlong

CAO Song-lin

(History Department,Liberal Arts Institute,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China)

【作者简介】曹松林(1949-),男,湖南桃江人,湖南师范大学文学院历史系副教授,硕士研究生导师。湖南师范大学 文学院,湖南 长沙 410081

【关 键 词】贪污腐败/陋规/胥吏corruption/illegal local custom/petty official

中图分类号:K249.2 文献标识码:A 文章编号:1000-2529(2001)01-0058-08

被史家广为称赞的“乾隆盛世”,经济发展迅速,国库充盈,乾隆帝也沉浸在太平盛世的自我陶醉中。然而在经济繁荣的外表下,贪污腐败在不断蔓延,几乎遍及各个角落。官员们像苍蝇逐臭一样追逐着金钱,手段多种多样,已达到无孔不入的程度。乾隆朝成了清朝由盛转衰的转折点。如果说历史是一面镜子,那么乾隆朝的这面镜子对我们仍然具有现实意义,故作此文,以资鉴戒。

一、高官犯贪概况

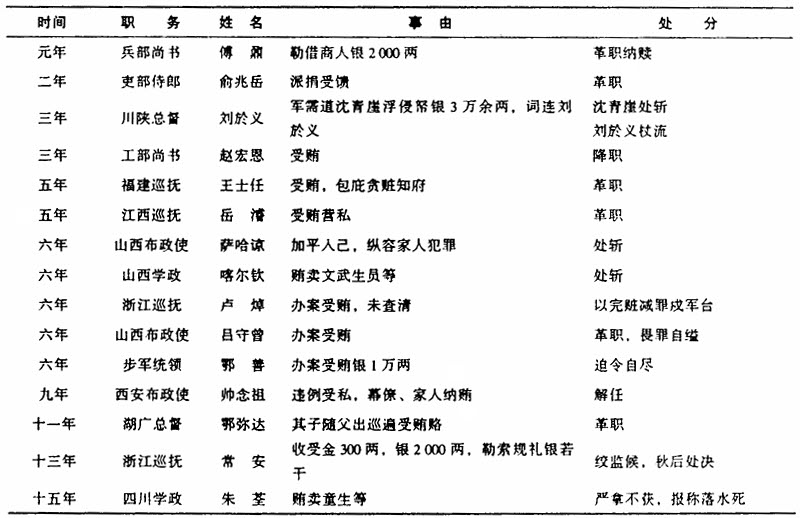

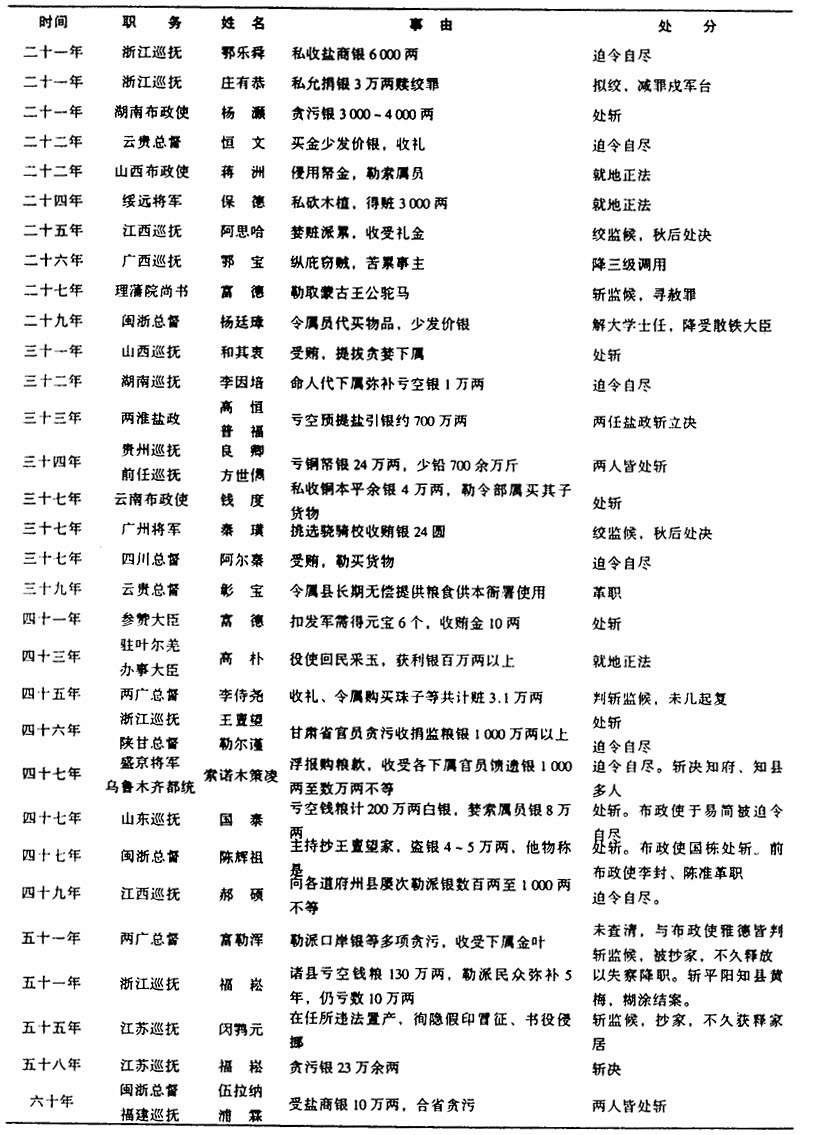

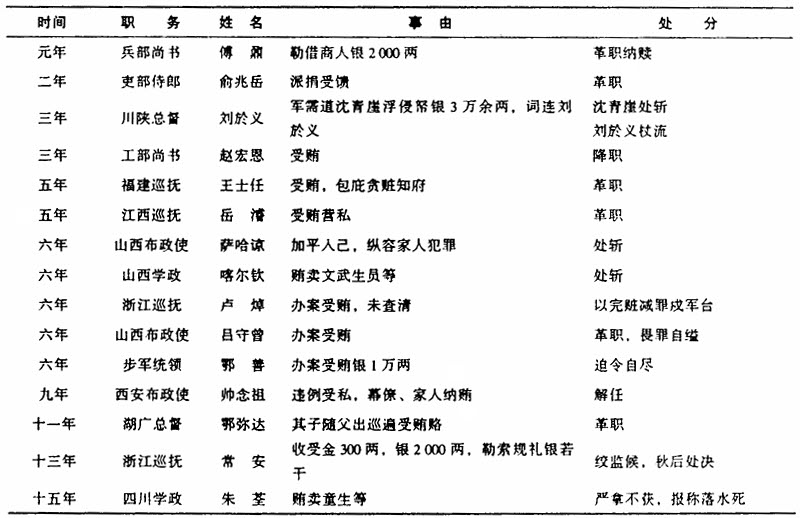

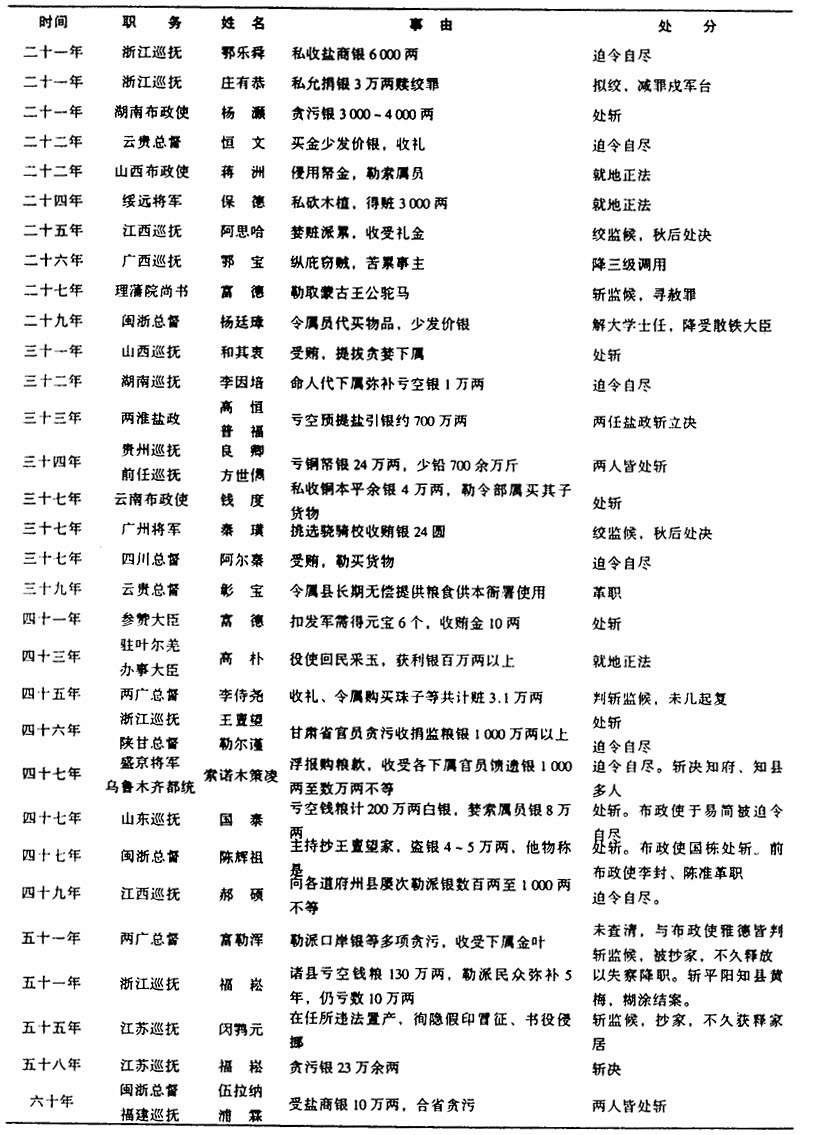

乾隆朝高官贪赃枉法的情况非常严重,乾隆帝也大刀阔斧地进行惩处。现根据《清实录》和《清史稿》的相关记载将高官犯贪情况做一初步统计,列表如下:

乾隆朝因犯贪而遭到惩处的高官人数之多,超过了以往任何一个朝代。据上表统计,本人犯贪赃罪者有尚书和侍郎5人,皆降职或革职;将军4人皆处斩;总督5人被处死,6人降职或革职;巡抚10人被处决,7人革职或降职;布政使8人被处死,另1人革职;按察使2人被处决、学政2人判死刑(其中1人下落不明);参赞大臣1人、办事大臣1人、盐政2人被处决。道府州县官犯赃者太多,无法统计。其中还有许多案件没有查清,草草了结,使许多贪污犯逃脱了惩处。有些官员一再犯赃,死不悔改,终至判处极刑,如富德依仗立有军功,前后三次犯赃,最后因贪污军需而处死。有的官员因在前一案件中侥幸脱逃,并未洗心革面,不久犯下了更大的贪赃罪。如浙江巡抚福崧,在亏空钱粮案中侥幸逃脱惩罚,4年后在江苏巡抚任上贪污23万两白银,终被斩决。应该指出的是,乾隆朝受到惩处的贪官只是其中的一部分,大贪污犯和珅竟逃诛戮,即可一叶知秋。官员们为了追求金钱,上演了一幕幕贪污丑剧,官场的腐败已到了难于治愈的程度。

二、五花八门的贪污手段

官员的贪污手段花样百出,概而言之有如下十类。

其一为虚报帐目,冒销侵占。如粮驿道明福虚报粮价,浮销驿站银两,计赃达2.6万两白银。乾隆帝命刘统勋为钦差大臣审理此案,发现前任道员朱叔权等均有浮收情节。结案时,处斩者2人,4人判斩监候,秋后处决。[1](P476)地方官出巡,任意冒销路费也是常用伎俩。钱度为广西巡抚,定学政出巡报销为旱程用人夫120名,水程用船7只。乾隆帝责问道:“学政巡历各府,即有应带文卷,谅不过箱箧数台,何至需用夫船如许之多?”[2](P卷821)钱度因此被降为云南布政使。闽浙总督富勒浑报销乾隆帝南巡经费19.87万两,称均系实报实销。乾隆帝不放心,于李质颖陛见时问及此事。李质颖承认确有浮开物件,南巡过后,由官员分用,如铜火盆一项所费无几,竟开销至数百两之多。乾隆帝命阿桂于查勘海塘时,一并查核此事。阿桂以并无浮冒复奏。此次南巡经费由杭嘉湖道道员王燧经手。乾隆帝命阿桂调查王燧。结果发现王燧种种不法,如强买部民之女为妾,在所管地方拆毁民居,建造私房、花园,又与商民合伙开银号牟利,民怨沸腾。抄其家,共值28万两白银,巨额家产来源不明。乾隆帝认为,他的养廉银每年不过数千两,除去每年必须“用度”,其积蓄怎么也不可能达到28万两白银之数,因此命彻底清查。[2](卷1122)可见确有不少官员发了“南巡财”。又如甘肃布政司帐面记载班禅额尔德尼经过动用司库银17.5万余两。[1](P1009)这是谁也不会相信的假帐,只是因有关官员已另案处理,无法再追究了。

其二为凭借职权,巧取豪夺。一种情况是公然派捐。如乾隆十五年(1750),河南巡抚鄂容安奏称:皇帝“驾幸河南,通省绅民感沐皇恩,情愿捐输”,共收银58.7万两[2](卷374)。所谓“绅民乐输”,其实是按田派赋,每正赋1两,出夫3名,折钱2钱4分。另一种情况是利用职权,违法贪婪索取,如将军利用挑选骁骑校的权力,收受银元[2](卷630);提督动用存营公款为己牟利;学政贿卖童生(即卖招生指标),勒索新生规礼银、补廪出贡银,克扣教官饭银[2](卷359);巡抚受贿包庇窃贼,苦累事主[2](卷139);理藩院尚书向蒙古王公勒索骆驼、马、羊[2](卷671),诸如此类,史不绝书。更有甚者,侍卫永柱竟将乾隆帝赏给新归顺的杜尔伯特贝勒色布腾的马匹、朝珠、时辰表索取归己[2](卷469)。王公贵族可以将平民的土地房产变为己物[2](卷80)。苏州织造海保以供奉内廷为名购买优人,每名勒买给银40两,优人父母莫可奈何。海保将其蓄养在衙署,歌弹吹唱,通宵达旦。又有妓妾数十,生活糜烂[2](卷103)。在乾隆后期,和珅先后任管理崇文门税务、户部侍郎、尚书,升任大学士以后仍兼管户部,利用职务之便,大肆鲸吞国库,攫取了巨额财富。

其三为挪用公款,违法经商。按清朝的规定,在职官员是不允许经商牟利的。可是,许多官员对有关规定置若罔闻。而且,凡违法经商者必定想方设法揩公家的油水,如掌管税收的布政使可将封贮库银借给商人,私自收取利息[2](卷219)。办理西藏粮饷事务通判自以为远在天边,无人知晓,挪用库银私自进行贸易[2](卷774)。乾隆五十五年,查出官员利用漕船私带桅木1800根,而且都是长4~5丈的巨木,致使运河粮船延迟8~9天[1](P1129)。乾隆五十七年,两淮盐运使柴桢截留商人王履泰等应纳银22万余两,挪作他用。后来供出其中17万两为江苏巡抚、兼署两江总督福崧私自挪用,又查出福崧侵用掣规月费等银6万余两[1](P1192)。各省督抚大员非法贸易者也不少,如两广总督李侍尧、四川总督阿尔泰、两广总督富勒浑都曾私自贸易,但他们都不是亲自出马,而是由其儿子或家人出面经营。而且,这些交易大多不是等价交换,而是依靠权力对部属进行“勒买”。假公济私,挪用公款,成了官员经商的普遍手段。

其四为侵吞救灾款,中饱私囊。乾隆十一年,陕西、宁夏发生特大地震,死者5万余人,政府拨银20万两赈灾。因大批灾民生活无着,官府主持修城,以工代赈。承办官员阿炳安贪污5~6万两白银,所办工程质量极差,城墙、仓库均有裂缝[2](卷252)。乾隆五十一年,湖北久旱成灾,官府拨银500余万两赈济灾民。可是有许多赈灾银粮并未发到灾民之手,因此发生灾民乏食,抢夺粮米案。又发生活埋民人案2起,死23人。由此惊动了乾隆帝,查办时,发现黄安县经办放赈人员“虚开户品,冒领赈项”,兴国州知州“以多易少,侵渔入己”等弊端。乾隆帝发出了“已发如是,未发者更不知其几”的叹息[1](P1076)。乾隆朝赈灾,白银动以百万两计,不知有多少落入了官员们的腰包。

其五为正税变罚项,监守自盗。如乾隆二十七年,内务府大臣安宁的管关家人李忠将正税变为罚项,名曰“重罚漏税”,实则暗亏正税7.7万余两。所谓罚银大多变成了安宁和李忠的私人财产[2](卷670)。县丞郑俊业负责解运浙江桐油、芽茶和和白银1480余两进京,于乾隆五十二年九月起程,次年四月进京,到了十月,户部还未收到。抓获时,银两已被花光,桐油已经卖完用掉,只剩下几篓茶叶。

其六为依恃身份,违法犯禁。法禁私人买卖人参,果亲王弘瞻倚仗自己是皇帝的亲弟弟,公然派人带人参到扬州销售[2](卷686)。和阗产玉,例禁私人开采,和阗镇总兵和诚胆敢私自偷挖,隐匿不上交[1](P728)。货物过关例应纳税,皇孙绵亿的太监赶绵羊进城,拒绝纳税,撕破官府告示,反将书吏殴打[2](卷1111)。贵州按察使高积违反规定,私自将藩库及从各厂收购的水银2.6万余斤运往苏州一带出售牟利[2](卷842)。乾隆帝多次下旨禁止勒派商人代办贡物,各省督抚仍是我行我素。乾隆四十九年,两广总督巴延三将商人之物作为己物进贡,被监生谭士元告发。后查出粤商补贴公费清单,历任总督皆派累商人办贡,用银少者3万余两,多者5~6万两。[2](卷1200)

其七为上下交通,互相馈赠。附省之首府首县“无论有无公事,每日伺候于督抚衙门,清晨而往,日午未归”,“彼此宴会,废时失事”[2](卷12)。巡抚阿思哈生女收受司道金镯、绫缎[2](卷625)。云贵总督彰宝令保山县长期无偿提供总督衙署米谷,使该县亏空白银4万余两[2](卷971)。山西巡抚和其衷多次收受阳曲知县段成功衣物、银两,即保举段堪任知府。段成功离任,亏空库银实在太多,和其衷即代为弥补1万两。段一到苏州府同知任上,为了翻本,大肆贪污,事发被捕。国泰任山东巡抚,勒索各道府州县官银1千两至数千两不等,各州县则公然亏空钱粮达230万两白银。乾隆中期,乌鲁木齐粮价本贱,而州县官上报时将每石麦多报银3~4钱或5~6钱,上司下属共同作弊。州县官纷纷向都统索诺木策凌送银子,少者几百两,多者一万多两,索诺木策凌则让他们虚报麦价,亏空库银。如奇台县令窝什浑送银1.6万两,亏空库银则达4万两,肥了私人,亏了国库。两淮盐政徵瑞为了巴结和珅,一次送礼20万两白银。和珅的妻子去世,徵瑞又送礼20万两,因发现和珅不太高兴,马上增至40万两。两淮盐政是一个油水丰厚的职位,无论怎样送礼,都是吃小亏占大便宜。总之,上司下属间的“礼尚往来”,无非是投桃报李,慷公家之慨。

其八为勒索派办,明借暗要。如兵部尚书傅鼐向商人王某强行借银2000两[2](卷24)。御史富德“挟势求索”,向铺户赊取缎匹[2](卷48)。王公贵族向地方官、平民百姓派办之事也屡见于记载。

其九为上下勾结,集体作案。如甘肃的收捐监粮案,上至总督、巡抚、布政使、按察使,下至道、府、州、县官员进行有组织的贪污,总额达一千万两白银以上,官僚队伍全部糜烂。结案时确认,侵吞白银1000两以上官员达102人,1000~9000两者26人,1万两以上者26人,2万两以上者20人,全省官员为之一空[1](P994)。福建一省亏空库粮达250万两白银以上,因官员腐败者太多,乾隆帝一次就派道员16员、知县50余员前往接任[1](P1232)。官员的集体腐败由此可见一斑。

其十为办理外交,索赃自肥。如出使朝鲜国使者兆德、释加保,除接受常例允许的正礼之外,又循往日“陋规”,开“都请”、“别请”两单,向朝鲜国王索取礼物。后因分赃交讼,始得败露[2](卷18)。粤海关监督李永标利用与外商打交道的机会勒索陋规银,英商洪仁辉从海道赴天津告状,一直告到京师[1](P631)。礼部员外郎汤永祚伴送暹罗国贡使进京,携子同行,沿途滋扰,鞭责德安知县家人,索诈得赃[2](卷757)。大臣们对是否立即处分汤永祚颇为踌躇,恐有损国家颜面。但是乾隆帝态度坚决,命立即将其革职治罪,另派知府一员伴送。

官僚队伍的腐败构成了一副令人齿冷的群丑图。具有讽刺意味的是,贪官污吏总是千方百计为自己脸上贴金,导演“百姓挽留”的闹剧,造作“万民伞”,建立“去思碑”、“德政碑”。有的督抚还未离任,德政碑已树立辕门。而且这类碑碣大多数是用百姓的卖儿鬻妇钱修建的。乾隆帝认为:“若其人并不留心民事,贪鄙不职,即使穹碑林立,百姓将唾而骂之。是不足以为去思之荣,适足以为子孙之辱。”[2](卷1220)因此命各省查明扑毁。不久,云南报告扑毁去思、德政碑100余座。吏治最为腐败的山西报告扑毁去思、德政碑430座。各省情况大同小异,此类碑碣多得无法统计,不知耗费了多少民脂民膏。

三、“陋规”成了贪污腐败的保护伞

所谓陋规,就是地方相沿已久的不成文的规定,将一些不合法的收入变为半合法。例如,广西布政使唐绥祖几次被人告发侵吞钱粮,皆逃脱惩处。不久提拔为湖北巡抚,湖北布政使严瑞龙又参奏唐绥祖巧诈营私,赃私累累。唐绥祖反诉严瑞龙婪赃。后来钦差大臣阿里衮结案时,以唐绥祖“多支养廉,更无足深罪”,严瑞龙“侵用余平一项,亦系各省藩司相沿陋习”[1](P488),草草收场。有些陋规就是各地官员随意制订的乱收费项目。如浙江有一种“当官贴费”,官府不论公事、私事,总以“当官”为名征发匠役,少发或不发工食钱。如果匠役不能亲身供役,官府则暗中收钱,名为“贴费”。朝廷虽早已禁止,地方仍照收不改[2](卷21)。两淮的“公务薪水银”也是一种“陋规”,即两淮商人在正课之外须上交盐政银8万两,名为“公务”,馈送运司银4万两,名为“薪水”。按规定这些银两官员可以支用,不用即退还商人[2](卷29)。实际上,商人并未交足,剩余部分也未退还给商人,这笔钱就进了不入帐的“小金柜”。再如,各省都有收童生卷价的陋规。其费上交知府或直隶州,名义上用于修理考棚,剩余则用作学政养廉银[2](卷40)。然而修理考棚,大多动用公款,童生卷价就落入学政腰包。征收耗羡时,按每银100两,提解银6钱,名曰“余平”[2](卷52),也是各省相沿陋习。因耗羡数量大,余平数量也大,官员从此得到的油水不少。乾隆二十九年,福建水师提督黄士简奏称:厦门海关于进出各船,不拘内地外洋,每船勒取陋规番银,文武衙门分朋收受。乾隆帝命舒赫德前往查办。但对陋规未做任何触动[1](P711)。台湾地方也有同类情况,开造户口要交钱,丈量地亩要交钱,是文官定下的陋规;船只入口,每船交番银3元,出口交番银4元,超过200石的船要交6元,是武将定的陋规[1](P1076)。澎湖规礼银1200两是另一项陋规[2](卷41)。台湾的陋规养肥了一大批贪官,引发了林爽文起义。运河的陋规达到了使船帮难以为继的地步。乾隆十七年,巡漕给事中范廷楷奉命巡视运河,检视船帮帐簿,发现江西铅山、吉安、赣州和浙江宁波各帮船只,从领运起至抵通州,沿途所交银两、土仪每帮高达500两白银。为了不致亏本,船帮只好超载货物。乾隆帝传谕申斥沿途各省督抚,命将各犯逐查治罪。后来,漕运总督瑚宝到京,说明有必不可革之处,弁役沿途侵渔,实系旧有陋规,与营私受贿者有别。乾隆帝命重新制订章程,如发现于定数之外多行勒索者,将给予者、收受者一并治罪[2](卷416)。

许多官员正是把陋规当作贪污的护身符。他们利用陋规,公然贪污受贿。当别类贪污东窗事发时,就千方百计把问题推到陋规上,以卸己责。乾隆朝不断地发现陋规,不断革除陋规,陋规总是除而不尽。一方面因地方陋规太多,不能一一发现,另一方面则是在革除旧有陋规的同时,官员们又在不断地编制新的陋规。陋规成了吮吸民众膏血的吸管,成了民众头上挥之不去的阴霾。广大民众因处于无权的地位,对陋规无可奈何,既无法揭露,更无力对抗。

四、官员子弟、家人和幕僚贪赃枉法成了普遍现象

官员的子弟、家人狐假虎威,为非作歹之事史不绝书。如鄂弥达在湖广总督任内,其子跟随出巡州县,拜访属员,遍收馈赠[1](P392)。在两广总督任内放任家人萧二交结属员,霸占民营煤山[2](卷114)。浙江巡抚常安贪劣成性,除公然索取赃银外,纵容家人到各铺户赊取人参、珍珠,不给价银[2](卷299)。及至案发,则以失察家人搪塞。内务府大臣安宁的管关家人李忠的家产达三万余两白银。苏州府同知段成功“出票婪索”,由其家人龚玉出面办理。案发后,巡抚庄有恭向臬司指示:“府审止系家人、书役得赃,段成功不知情,可照此参揭。”[2](卷752)企图以“牺牲”家人,保护主子。闽浙总督崔应阶的家人彭二,在船上诬指小孩徐六斤为贼,用刑夹讯,致其毙命。依仗主子权势,横行霸道。云南布政使钱度贪污平余银四万余两,皆系其家人掌平,随时带进。其子依仗父势,携货售卖,钱度则令下属购买其子带来的古玩、玉器,牟取厚利[1](P847)。案发后其家人王寿携银二万九千余两逃跑,准备窖藏,其幕僚叶士元携银两万余两寄居湖南常德,为主子隐匿赃银。他们是钱度贪污犯罪的帮凶。云贵总督彰宝受赃系由其家人杨三、李二收进,指供确凿。结果以处罚家人了事。两广总督富勒浑贪赃枉法诸事皆系其家人殷士俊、李世荣经手,本已证据确凿,供认不讳。到结案时,家人突然改变口供,“替主子极力担当,为主认罪”[1](P1067),富勒浑因此逃过了死刑。他们知道自己死罪难逃,如果保住了主子,自己的家庭成员或许还可得到主子的照应。因此,高官们的违法犯罪大多依靠长随、仆役、家人去实行,而他们也凭借主子势力,干预政事,请托送礼,贪污受贿,无所不为。

幕僚是封建社会贪污腐败的重要媒介。许多幕僚谙熟官场情伪,作弊手段老到,有四通八达的关系网,连某些本官也自愧弗如。因此,本官依恃幕僚巧诈,幕僚假借本官权力,狼狈为奸,成了封建政治的一道独特风景。如河南太和县知县郭世谊将重价购买之妾转送给幕僚史纬义,原来史纬义正是该知县顶头上司颍州知府的族叔[2](卷828)。为此,乾隆帝发出了严禁上司戚族为下属幕僚的谕旨。乾隆二十八年,湖北发生了一桩盗窃案。巡抚和按察使置盗犯于不顾,反将事主诬为盗贼,铸成冤案。后来该盗又重新犯案,赃证确凿。但巡抚和按察使徇私舞弊,拒绝纠正错案,差点误杀好几个人。乾隆帝派钦差处理此案,发现幕僚作弊严重。绍兴人徐掌丝在按察使衙门作幕僚,其弟在总督衙门作幕僚,其妹夫则在巡抚衙门作幕僚。此案各衙门批驳皆出此数人之手[1](P701)。因错判之案还未执行,“尚未冤及人命”,故“从宽”处理,按察使沈作朋为罪魁,立即正法,总督爱必达、巡抚周琬革职,发往军台效力。幕僚则闻风逃逸。此后,乾隆帝几次降谕严惩劣幕。有一道谕旨是这样说的:“前以各省衙门有劣幕盘踞把持,依倚作奸之事,已降旨通行晓谕”,近闻“或有在地方另娶家室,出入官署,勾通作弊者,有散布党与,招致本地亲串,狼狈为奸,非其党恶,百计排挤出境者,有彼此馈送往来,以上司衙门延留多日为荣,借声援以图影射者,种种恶习,不可不严加惩创”,各督抚所属“如有此等劣幕,即严行查办,不得稍事姑息”[2](卷698)。乾隆帝为此命各省督抚每年对幕僚情况作一次专项报告,连续报告了14年。后来,乾隆帝看到的报告皆是“无幕僚作弊”之类的套话,命停止年终汇报幕友的办法。但是,这并不意味着幕僚队伍的状况有所改善,因为这只是督抚们的官样文章。幕僚问题成了封建社会不可治愈的顽疾。

五、胥吏贪婪遍及基层的各个角落

除官员之外,胥吏的贪婪使老百姓深受其害。这里所称的“胥吏”,包括史籍中所称的“吏役”、“书役”、“弁役”、“营役”和“营兵”。这是一个人数众多的群体。大学士高斌在奏报江苏征收赋税之弊时说:“书役之侵蚀飞洒,百弊丛生,牢不可破”,“所谓书役者,约言若无多人,其实一邑之中,其类何止数百,书则有经承、书办、清书,役则有原差、快役,以及图书、里书、排年里长等类。”因此,高斌提出了“安民首在察吏”[1](P422)的见解。高斌称“一邑之中何止数百”,就全国而言,则何止数十万了。他们的数目是如此庞大,没有任期限制,没有工作地点和部门的交流,设有升降级的约束,以致长期盘踞一地,亲党胶固,“官易而吏不易,足为政治之害”[2](卷907),成了当时的流行病。他们直接与老百姓打交道,“即如催征钱粮,而差票之累数倍于正额;拘讯讼狱,而株连之累数倍于正额;抽分关税,而落地、守口、给票、照票,民之受累数倍于富商巨贾;至查拿赌博、黄铜,以及私宰、私盐之类,胥役营兵因缘为奸,佐贰杂职横肆贪酷”[2](卷10)。征收税粮时,不用“部颁铁斛、平概”,“踢斛淋尖”,“有浮加斛面一至三指者,有耗外加耗,私置重戥者”。商税中有牛马监督钱、饭铺票钱、倒毙牛马税,甚至有“一猪四税”者,大多是胥吏指名巧取[2](卷46)。他们有的兼充牙行,把持市价,从中渔利[2](卷121)。有的愚弄、蒙蔽上司,“舞弊诈赃及借端诬拿平民”[2](卷1408)。因征粮册籍不清,“民间完欠,在官不能细分,吏胥因得包揽入己”[1](P393)。乾隆四年,山东积欠钱粮中,民户已纳,被书役侵占者达八万余两白银[2](卷17)。乾隆十二年,江苏清理积欠,书役自首侵蚀白银22万两[2](卷310)。乾隆五十四年,河南光山县私自派夫折钱,民人郑守谦揭下告示作为证据,准备上告。衙役闯入其家搜取告示,将郑守谦锁拿,殴死其子,踢死其媳,踩死其孙[1](P1157)。简直到了无法无天的地步。为此,官府陆续采取了一些措施,除对造成人命的衙役严厉法办外,还制订了一些条例。如乾隆五十七年,制订了衙役等滋事累及本官处罚条例。因为衙役、书吏、长随、幕友,往往有怂令本官犯错,本官离任,而衙役等仍留作弊,造成“官去吏不去”的情况。因此议定,地方官有应参降革之案,由上司严究幕友、长随、书役,如有舞弊、诈赃等情节,即按律惩处,如有倚官滋事、怂令妄为而累及本官者,按本官处分加一等治罪[2](卷1408)。对胥吏贪赃枉法的防范更周密了,打击也加重了,但是胥吏的整体素质并未因此改观,违法犯罪仍是屡见不鲜。

营兵的腐败也不可小视。这时的八旗兵和绿营兵都已腐败。他们平时不训练,打仗没本事,渔肉百姓却很有一套。以查拿罪犯名义,闯入民家讹诈,屡见于记载。如乾隆五十三年,福建云霄营兵丁见村民林潭家境不错,商定以查拿罪犯名义搜查其家,竟指挑稻草的铁叉为“应禁器械”,声称要将林潭抓走。由村民说合,答应送给兵丁们洋钱4元。兵丁们嫌钱少,还是要抓人。闻讯赶来的村民越来越多,兵丁们只好回营。后来兵丁们就以“私藏逸犯,查拿拒捕”上告[1](P1113)。广东看守城门的兵丁,“往往借盘查之名,遇小民肩挑薪蔬米豆等物入城,必攫取些须”,“民间嫁娶经由城门出入,则先期需索酒食,方无阻滞”,分防塘汛兵丁“每驱使近村居民割草取水,并令代送公文”,或“塘房破损,即令村民出钱承揽,以余资入己”[2](卷169)。他们是一般平民躲也躲不掉的灾星,其行为严重毒化了社会风气。乾隆五十三年,福建连江营兵丁将火炮两门偷卖给海盗。次年,临近的虎尾汛又丢失火炮两门,迄无下落。将火炮卖给海盗就更是助纣为虐了。

余论

乾隆朝外表亮丽,内部已经腐败。贪官污吏不断侵蚀着国家的肌体,使各种矛盾不断积累,清王朝也无可挽救地走向衰落。这是我们应该引为鉴戒的。可能人们要问,乾隆朝采取了如此严厉的惩处措施,为什么贪污却越演越烈?笔者谨提出如下几点看法以供参考。

首先,经济大发展的转变时期是滋生贪污的肥田沃土。乾隆时期是封建社会的盛世,达到了封建经济的最高峰。这一时期,生产发展,人口翻番,国库储备比雍正时多一倍以上。国家救济灾民,修建各种工程,拨款动以十万两、百万两计,也就是说,官员们有很多的钱经手可供支配。这一转变来得如此之快,白花花的银两使官员们头晕目眩。大地主、大商人拥有雄厚的资金,为了取得权力的庇护,舍得大把花钱进行贿赂。金钱就像魔鬼撒旦一样具有极大的诱惑力,为取得金钱,官员们即使冒杀头的风险也在所不惜。法律和规章制度不适应迅速变化了的、错综复杂的经济形势。如果说,按先前的法律规定贪污300两白银以上就要处以死刑,而真正判处死刑的人数还不太多的话,那么到此时,死刑的标准改为贪污1千两白银以上,应该判处死刑的人数反而成倍地增加。各种防范、惩治贪污的措施只是补苴罅漏,跟不上形势的发展。

其次,封建专制制度是贪污腐败的根源。在专制制度下,皇帝拥有至高无上的权力,各部门、各地方的长官也拥有极大的权力。不受约束的权力是滋生腐败的温床。一个地方的总督、巡抚,就是一个地方的土皇帝,知府、知县也是他们所辖地区的土皇帝,当他们贪赃枉法的时候,缺乏有效的监督机制给予约束。广大人民群众遭受贪官污吏的蹂躏,却没有揭发贪污犯罪的权力,使贪官们肆无忌惮。虽然乾隆帝大权在握,可以处罚任何位高权重的贪官,但是仍有一些贪官有办法躲在皇权的庇荫之下。例如,和珅的贪黩上至王公,下至普通百姓,尽人皆知,可是他善于揣摸主子心意,善于乔装打扮,使乾隆帝对他始终深信不疑,人们就奈何他不得。乾隆五十一年六月,御史曹锡宝弹劾和珅家人刘全儿服用奢侈,实际上是为揭露和珅而进行的试探性攻击。由于乾隆帝对和珅明显偏袒,曹锡宝不但未能扳倒和珅,反遭降职处分。“乾纲独断”的乾隆帝成了最大贪污犯的保护神。这不能不说是对以惩贪为第一要务的乾隆帝的讽刺。各级官员运用专制权力对自己的保护,形成了对抗反贪的巨大力量。由于各种错综复杂的利害关系,官员之间的相互庇护以及他们对家人、幕僚的庇护形成了牢不可破的保护网,使查处贪污变得难上加难。在乾隆朝,一方面是大刀阔斧惩贪,另一方面是贪污越演越烈。这不仅是乾隆帝的悲哀,也是封建制度的悲哀。由此可知,只要专制制度的弊病继续存在,就永远无法从根本上遏止贪污犯罪。

其三,清王朝已进入中期,官僚队伍已趋于腐败。乾隆时期,离清朝开国已近百年,八旗子弟已经腐败,可是他们仍占据国家机关的主要职务。汉族官僚也紧步其后尘,形成了贪图享受的风气。对于官吏们而言,什么国家利益,什么民生疾苦,都已忘诸脑后,攫取金钱几乎成了他们的唯一目的。“三年清知府,十万雪花银”成了公开的秘密。手中的权力既然可以换成金钱,就会不惜以身试法。何况他们都心存侥幸,以为能逃脱惩处。这种腐败甚至已蔓延到基层胥吏,大厦将倾,已独木难支。

其四,法律和规章制度的缺陷,给贪污犯罪留下了活动空间。例如陋规,其实是法律的盲区。任何衙门都有陋规,官员们堂而皇之地谈论陋规,沿用陋规。任何衙门都有制订陋规的权力。旧有的陋规太离谱,被皇帝发现后予以禁止。不久,新的陋规又不断产生。又如报销制度很不健全,虽有户部的核查,仍有许多做手脚的余地。大规模的赈粮,大工程的修建,都没有严格的审核制度,各海关每年所报赢余和亏损具有极大的随意性,无法核查。对已经发现的贪污的处理,缺乏明确的法律规范。许多贪污犯罪在陋规的掩护下,减轻了定罪量刑,甚至免除处罚。

总之,乾隆朝发生的贪污腐败,留下了许多值得思考的问题,需要我们继续加以研究和总结。

收稿日期:2000-10-20

【专 题 号】K24

【复印期号】2001年04期

【原文出处】《《湖南师范大学社会科学学报》》(长沙)2001年01期第58~65页

【英文标题】The Corruption During the Reign of Emperor Qianlong

CAO Song-lin

(History Department,Liberal Arts Institute,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China)

【作者简介】曹松林(1949-),男,湖南桃江人,湖南师范大学文学院历史系副教授,硕士研究生导师。湖南师范大学 文学院,湖南 长沙 410081

| 【内容提要】 | 乾隆朝因犯贪而被惩处的高官之多是历史上从未有过的。虚报帐目、冒销侵占,凭借职权巧取豪夺以及挪用公款经商等成了主要的贪污手段。集团犯罪、利用陋规犯罪、家人幕僚犯罪以及下层胥吏腐败是贪污犯罪的主要特点。 There has never been so many high-ranked officials punished for corruption as those during the reign of Emperor Qianlong.Among the main sewers of corruption were there purpresture upon false accounts and receipts,enrichment unjustly by their official power,and defalcation in their own business etc.The corruption was chiefly characterized by crime in mobs,refuge in the illegal local customs,committing by their family members or aides,and embezzlement by low-ranked petty officials etc. |

被史家广为称赞的“乾隆盛世”,经济发展迅速,国库充盈,乾隆帝也沉浸在太平盛世的自我陶醉中。然而在经济繁荣的外表下,贪污腐败在不断蔓延,几乎遍及各个角落。官员们像苍蝇逐臭一样追逐着金钱,手段多种多样,已达到无孔不入的程度。乾隆朝成了清朝由盛转衰的转折点。如果说历史是一面镜子,那么乾隆朝的这面镜子对我们仍然具有现实意义,故作此文,以资鉴戒。

一、高官犯贪概况

乾隆朝高官贪赃枉法的情况非常严重,乾隆帝也大刀阔斧地进行惩处。现根据《清实录》和《清史稿》的相关记载将高官犯贪情况做一初步统计,列表如下:

乾隆朝因犯贪而遭到惩处的高官人数之多,超过了以往任何一个朝代。据上表统计,本人犯贪赃罪者有尚书和侍郎5人,皆降职或革职;将军4人皆处斩;总督5人被处死,6人降职或革职;巡抚10人被处决,7人革职或降职;布政使8人被处死,另1人革职;按察使2人被处决、学政2人判死刑(其中1人下落不明);参赞大臣1人、办事大臣1人、盐政2人被处决。道府州县官犯赃者太多,无法统计。其中还有许多案件没有查清,草草了结,使许多贪污犯逃脱了惩处。有些官员一再犯赃,死不悔改,终至判处极刑,如富德依仗立有军功,前后三次犯赃,最后因贪污军需而处死。有的官员因在前一案件中侥幸脱逃,并未洗心革面,不久犯下了更大的贪赃罪。如浙江巡抚福崧,在亏空钱粮案中侥幸逃脱惩罚,4年后在江苏巡抚任上贪污23万两白银,终被斩决。应该指出的是,乾隆朝受到惩处的贪官只是其中的一部分,大贪污犯和珅竟逃诛戮,即可一叶知秋。官员们为了追求金钱,上演了一幕幕贪污丑剧,官场的腐败已到了难于治愈的程度。

二、五花八门的贪污手段

官员的贪污手段花样百出,概而言之有如下十类。

其一为虚报帐目,冒销侵占。如粮驿道明福虚报粮价,浮销驿站银两,计赃达2.6万两白银。乾隆帝命刘统勋为钦差大臣审理此案,发现前任道员朱叔权等均有浮收情节。结案时,处斩者2人,4人判斩监候,秋后处决。[1](P476)地方官出巡,任意冒销路费也是常用伎俩。钱度为广西巡抚,定学政出巡报销为旱程用人夫120名,水程用船7只。乾隆帝责问道:“学政巡历各府,即有应带文卷,谅不过箱箧数台,何至需用夫船如许之多?”[2](P卷821)钱度因此被降为云南布政使。闽浙总督富勒浑报销乾隆帝南巡经费19.87万两,称均系实报实销。乾隆帝不放心,于李质颖陛见时问及此事。李质颖承认确有浮开物件,南巡过后,由官员分用,如铜火盆一项所费无几,竟开销至数百两之多。乾隆帝命阿桂于查勘海塘时,一并查核此事。阿桂以并无浮冒复奏。此次南巡经费由杭嘉湖道道员王燧经手。乾隆帝命阿桂调查王燧。结果发现王燧种种不法,如强买部民之女为妾,在所管地方拆毁民居,建造私房、花园,又与商民合伙开银号牟利,民怨沸腾。抄其家,共值28万两白银,巨额家产来源不明。乾隆帝认为,他的养廉银每年不过数千两,除去每年必须“用度”,其积蓄怎么也不可能达到28万两白银之数,因此命彻底清查。[2](卷1122)可见确有不少官员发了“南巡财”。又如甘肃布政司帐面记载班禅额尔德尼经过动用司库银17.5万余两。[1](P1009)这是谁也不会相信的假帐,只是因有关官员已另案处理,无法再追究了。

其二为凭借职权,巧取豪夺。一种情况是公然派捐。如乾隆十五年(1750),河南巡抚鄂容安奏称:皇帝“驾幸河南,通省绅民感沐皇恩,情愿捐输”,共收银58.7万两[2](卷374)。所谓“绅民乐输”,其实是按田派赋,每正赋1两,出夫3名,折钱2钱4分。另一种情况是利用职权,违法贪婪索取,如将军利用挑选骁骑校的权力,收受银元[2](卷630);提督动用存营公款为己牟利;学政贿卖童生(即卖招生指标),勒索新生规礼银、补廪出贡银,克扣教官饭银[2](卷359);巡抚受贿包庇窃贼,苦累事主[2](卷139);理藩院尚书向蒙古王公勒索骆驼、马、羊[2](卷671),诸如此类,史不绝书。更有甚者,侍卫永柱竟将乾隆帝赏给新归顺的杜尔伯特贝勒色布腾的马匹、朝珠、时辰表索取归己[2](卷469)。王公贵族可以将平民的土地房产变为己物[2](卷80)。苏州织造海保以供奉内廷为名购买优人,每名勒买给银40两,优人父母莫可奈何。海保将其蓄养在衙署,歌弹吹唱,通宵达旦。又有妓妾数十,生活糜烂[2](卷103)。在乾隆后期,和珅先后任管理崇文门税务、户部侍郎、尚书,升任大学士以后仍兼管户部,利用职务之便,大肆鲸吞国库,攫取了巨额财富。

其三为挪用公款,违法经商。按清朝的规定,在职官员是不允许经商牟利的。可是,许多官员对有关规定置若罔闻。而且,凡违法经商者必定想方设法揩公家的油水,如掌管税收的布政使可将封贮库银借给商人,私自收取利息[2](卷219)。办理西藏粮饷事务通判自以为远在天边,无人知晓,挪用库银私自进行贸易[2](卷774)。乾隆五十五年,查出官员利用漕船私带桅木1800根,而且都是长4~5丈的巨木,致使运河粮船延迟8~9天[1](P1129)。乾隆五十七年,两淮盐运使柴桢截留商人王履泰等应纳银22万余两,挪作他用。后来供出其中17万两为江苏巡抚、兼署两江总督福崧私自挪用,又查出福崧侵用掣规月费等银6万余两[1](P1192)。各省督抚大员非法贸易者也不少,如两广总督李侍尧、四川总督阿尔泰、两广总督富勒浑都曾私自贸易,但他们都不是亲自出马,而是由其儿子或家人出面经营。而且,这些交易大多不是等价交换,而是依靠权力对部属进行“勒买”。假公济私,挪用公款,成了官员经商的普遍手段。

其四为侵吞救灾款,中饱私囊。乾隆十一年,陕西、宁夏发生特大地震,死者5万余人,政府拨银20万两赈灾。因大批灾民生活无着,官府主持修城,以工代赈。承办官员阿炳安贪污5~6万两白银,所办工程质量极差,城墙、仓库均有裂缝[2](卷252)。乾隆五十一年,湖北久旱成灾,官府拨银500余万两赈济灾民。可是有许多赈灾银粮并未发到灾民之手,因此发生灾民乏食,抢夺粮米案。又发生活埋民人案2起,死23人。由此惊动了乾隆帝,查办时,发现黄安县经办放赈人员“虚开户品,冒领赈项”,兴国州知州“以多易少,侵渔入己”等弊端。乾隆帝发出了“已发如是,未发者更不知其几”的叹息[1](P1076)。乾隆朝赈灾,白银动以百万两计,不知有多少落入了官员们的腰包。

其五为正税变罚项,监守自盗。如乾隆二十七年,内务府大臣安宁的管关家人李忠将正税变为罚项,名曰“重罚漏税”,实则暗亏正税7.7万余两。所谓罚银大多变成了安宁和李忠的私人财产[2](卷670)。县丞郑俊业负责解运浙江桐油、芽茶和和白银1480余两进京,于乾隆五十二年九月起程,次年四月进京,到了十月,户部还未收到。抓获时,银两已被花光,桐油已经卖完用掉,只剩下几篓茶叶。

其六为依恃身份,违法犯禁。法禁私人买卖人参,果亲王弘瞻倚仗自己是皇帝的亲弟弟,公然派人带人参到扬州销售[2](卷686)。和阗产玉,例禁私人开采,和阗镇总兵和诚胆敢私自偷挖,隐匿不上交[1](P728)。货物过关例应纳税,皇孙绵亿的太监赶绵羊进城,拒绝纳税,撕破官府告示,反将书吏殴打[2](卷1111)。贵州按察使高积违反规定,私自将藩库及从各厂收购的水银2.6万余斤运往苏州一带出售牟利[2](卷842)。乾隆帝多次下旨禁止勒派商人代办贡物,各省督抚仍是我行我素。乾隆四十九年,两广总督巴延三将商人之物作为己物进贡,被监生谭士元告发。后查出粤商补贴公费清单,历任总督皆派累商人办贡,用银少者3万余两,多者5~6万两。[2](卷1200)

其七为上下交通,互相馈赠。附省之首府首县“无论有无公事,每日伺候于督抚衙门,清晨而往,日午未归”,“彼此宴会,废时失事”[2](卷12)。巡抚阿思哈生女收受司道金镯、绫缎[2](卷625)。云贵总督彰宝令保山县长期无偿提供总督衙署米谷,使该县亏空白银4万余两[2](卷971)。山西巡抚和其衷多次收受阳曲知县段成功衣物、银两,即保举段堪任知府。段成功离任,亏空库银实在太多,和其衷即代为弥补1万两。段一到苏州府同知任上,为了翻本,大肆贪污,事发被捕。国泰任山东巡抚,勒索各道府州县官银1千两至数千两不等,各州县则公然亏空钱粮达230万两白银。乾隆中期,乌鲁木齐粮价本贱,而州县官上报时将每石麦多报银3~4钱或5~6钱,上司下属共同作弊。州县官纷纷向都统索诺木策凌送银子,少者几百两,多者一万多两,索诺木策凌则让他们虚报麦价,亏空库银。如奇台县令窝什浑送银1.6万两,亏空库银则达4万两,肥了私人,亏了国库。两淮盐政徵瑞为了巴结和珅,一次送礼20万两白银。和珅的妻子去世,徵瑞又送礼20万两,因发现和珅不太高兴,马上增至40万两。两淮盐政是一个油水丰厚的职位,无论怎样送礼,都是吃小亏占大便宜。总之,上司下属间的“礼尚往来”,无非是投桃报李,慷公家之慨。

其八为勒索派办,明借暗要。如兵部尚书傅鼐向商人王某强行借银2000两[2](卷24)。御史富德“挟势求索”,向铺户赊取缎匹[2](卷48)。王公贵族向地方官、平民百姓派办之事也屡见于记载。

其九为上下勾结,集体作案。如甘肃的收捐监粮案,上至总督、巡抚、布政使、按察使,下至道、府、州、县官员进行有组织的贪污,总额达一千万两白银以上,官僚队伍全部糜烂。结案时确认,侵吞白银1000两以上官员达102人,1000~9000两者26人,1万两以上者26人,2万两以上者20人,全省官员为之一空[1](P994)。福建一省亏空库粮达250万两白银以上,因官员腐败者太多,乾隆帝一次就派道员16员、知县50余员前往接任[1](P1232)。官员的集体腐败由此可见一斑。

其十为办理外交,索赃自肥。如出使朝鲜国使者兆德、释加保,除接受常例允许的正礼之外,又循往日“陋规”,开“都请”、“别请”两单,向朝鲜国王索取礼物。后因分赃交讼,始得败露[2](卷18)。粤海关监督李永标利用与外商打交道的机会勒索陋规银,英商洪仁辉从海道赴天津告状,一直告到京师[1](P631)。礼部员外郎汤永祚伴送暹罗国贡使进京,携子同行,沿途滋扰,鞭责德安知县家人,索诈得赃[2](卷757)。大臣们对是否立即处分汤永祚颇为踌躇,恐有损国家颜面。但是乾隆帝态度坚决,命立即将其革职治罪,另派知府一员伴送。

官僚队伍的腐败构成了一副令人齿冷的群丑图。具有讽刺意味的是,贪官污吏总是千方百计为自己脸上贴金,导演“百姓挽留”的闹剧,造作“万民伞”,建立“去思碑”、“德政碑”。有的督抚还未离任,德政碑已树立辕门。而且这类碑碣大多数是用百姓的卖儿鬻妇钱修建的。乾隆帝认为:“若其人并不留心民事,贪鄙不职,即使穹碑林立,百姓将唾而骂之。是不足以为去思之荣,适足以为子孙之辱。”[2](卷1220)因此命各省查明扑毁。不久,云南报告扑毁去思、德政碑100余座。吏治最为腐败的山西报告扑毁去思、德政碑430座。各省情况大同小异,此类碑碣多得无法统计,不知耗费了多少民脂民膏。

三、“陋规”成了贪污腐败的保护伞

所谓陋规,就是地方相沿已久的不成文的规定,将一些不合法的收入变为半合法。例如,广西布政使唐绥祖几次被人告发侵吞钱粮,皆逃脱惩处。不久提拔为湖北巡抚,湖北布政使严瑞龙又参奏唐绥祖巧诈营私,赃私累累。唐绥祖反诉严瑞龙婪赃。后来钦差大臣阿里衮结案时,以唐绥祖“多支养廉,更无足深罪”,严瑞龙“侵用余平一项,亦系各省藩司相沿陋习”[1](P488),草草收场。有些陋规就是各地官员随意制订的乱收费项目。如浙江有一种“当官贴费”,官府不论公事、私事,总以“当官”为名征发匠役,少发或不发工食钱。如果匠役不能亲身供役,官府则暗中收钱,名为“贴费”。朝廷虽早已禁止,地方仍照收不改[2](卷21)。两淮的“公务薪水银”也是一种“陋规”,即两淮商人在正课之外须上交盐政银8万两,名为“公务”,馈送运司银4万两,名为“薪水”。按规定这些银两官员可以支用,不用即退还商人[2](卷29)。实际上,商人并未交足,剩余部分也未退还给商人,这笔钱就进了不入帐的“小金柜”。再如,各省都有收童生卷价的陋规。其费上交知府或直隶州,名义上用于修理考棚,剩余则用作学政养廉银[2](卷40)。然而修理考棚,大多动用公款,童生卷价就落入学政腰包。征收耗羡时,按每银100两,提解银6钱,名曰“余平”[2](卷52),也是各省相沿陋习。因耗羡数量大,余平数量也大,官员从此得到的油水不少。乾隆二十九年,福建水师提督黄士简奏称:厦门海关于进出各船,不拘内地外洋,每船勒取陋规番银,文武衙门分朋收受。乾隆帝命舒赫德前往查办。但对陋规未做任何触动[1](P711)。台湾地方也有同类情况,开造户口要交钱,丈量地亩要交钱,是文官定下的陋规;船只入口,每船交番银3元,出口交番银4元,超过200石的船要交6元,是武将定的陋规[1](P1076)。澎湖规礼银1200两是另一项陋规[2](卷41)。台湾的陋规养肥了一大批贪官,引发了林爽文起义。运河的陋规达到了使船帮难以为继的地步。乾隆十七年,巡漕给事中范廷楷奉命巡视运河,检视船帮帐簿,发现江西铅山、吉安、赣州和浙江宁波各帮船只,从领运起至抵通州,沿途所交银两、土仪每帮高达500两白银。为了不致亏本,船帮只好超载货物。乾隆帝传谕申斥沿途各省督抚,命将各犯逐查治罪。后来,漕运总督瑚宝到京,说明有必不可革之处,弁役沿途侵渔,实系旧有陋规,与营私受贿者有别。乾隆帝命重新制订章程,如发现于定数之外多行勒索者,将给予者、收受者一并治罪[2](卷416)。

许多官员正是把陋规当作贪污的护身符。他们利用陋规,公然贪污受贿。当别类贪污东窗事发时,就千方百计把问题推到陋规上,以卸己责。乾隆朝不断地发现陋规,不断革除陋规,陋规总是除而不尽。一方面因地方陋规太多,不能一一发现,另一方面则是在革除旧有陋规的同时,官员们又在不断地编制新的陋规。陋规成了吮吸民众膏血的吸管,成了民众头上挥之不去的阴霾。广大民众因处于无权的地位,对陋规无可奈何,既无法揭露,更无力对抗。

四、官员子弟、家人和幕僚贪赃枉法成了普遍现象

官员的子弟、家人狐假虎威,为非作歹之事史不绝书。如鄂弥达在湖广总督任内,其子跟随出巡州县,拜访属员,遍收馈赠[1](P392)。在两广总督任内放任家人萧二交结属员,霸占民营煤山[2](卷114)。浙江巡抚常安贪劣成性,除公然索取赃银外,纵容家人到各铺户赊取人参、珍珠,不给价银[2](卷299)。及至案发,则以失察家人搪塞。内务府大臣安宁的管关家人李忠的家产达三万余两白银。苏州府同知段成功“出票婪索”,由其家人龚玉出面办理。案发后,巡抚庄有恭向臬司指示:“府审止系家人、书役得赃,段成功不知情,可照此参揭。”[2](卷752)企图以“牺牲”家人,保护主子。闽浙总督崔应阶的家人彭二,在船上诬指小孩徐六斤为贼,用刑夹讯,致其毙命。依仗主子权势,横行霸道。云南布政使钱度贪污平余银四万余两,皆系其家人掌平,随时带进。其子依仗父势,携货售卖,钱度则令下属购买其子带来的古玩、玉器,牟取厚利[1](P847)。案发后其家人王寿携银二万九千余两逃跑,准备窖藏,其幕僚叶士元携银两万余两寄居湖南常德,为主子隐匿赃银。他们是钱度贪污犯罪的帮凶。云贵总督彰宝受赃系由其家人杨三、李二收进,指供确凿。结果以处罚家人了事。两广总督富勒浑贪赃枉法诸事皆系其家人殷士俊、李世荣经手,本已证据确凿,供认不讳。到结案时,家人突然改变口供,“替主子极力担当,为主认罪”[1](P1067),富勒浑因此逃过了死刑。他们知道自己死罪难逃,如果保住了主子,自己的家庭成员或许还可得到主子的照应。因此,高官们的违法犯罪大多依靠长随、仆役、家人去实行,而他们也凭借主子势力,干预政事,请托送礼,贪污受贿,无所不为。

幕僚是封建社会贪污腐败的重要媒介。许多幕僚谙熟官场情伪,作弊手段老到,有四通八达的关系网,连某些本官也自愧弗如。因此,本官依恃幕僚巧诈,幕僚假借本官权力,狼狈为奸,成了封建政治的一道独特风景。如河南太和县知县郭世谊将重价购买之妾转送给幕僚史纬义,原来史纬义正是该知县顶头上司颍州知府的族叔[2](卷828)。为此,乾隆帝发出了严禁上司戚族为下属幕僚的谕旨。乾隆二十八年,湖北发生了一桩盗窃案。巡抚和按察使置盗犯于不顾,反将事主诬为盗贼,铸成冤案。后来该盗又重新犯案,赃证确凿。但巡抚和按察使徇私舞弊,拒绝纠正错案,差点误杀好几个人。乾隆帝派钦差处理此案,发现幕僚作弊严重。绍兴人徐掌丝在按察使衙门作幕僚,其弟在总督衙门作幕僚,其妹夫则在巡抚衙门作幕僚。此案各衙门批驳皆出此数人之手[1](P701)。因错判之案还未执行,“尚未冤及人命”,故“从宽”处理,按察使沈作朋为罪魁,立即正法,总督爱必达、巡抚周琬革职,发往军台效力。幕僚则闻风逃逸。此后,乾隆帝几次降谕严惩劣幕。有一道谕旨是这样说的:“前以各省衙门有劣幕盘踞把持,依倚作奸之事,已降旨通行晓谕”,近闻“或有在地方另娶家室,出入官署,勾通作弊者,有散布党与,招致本地亲串,狼狈为奸,非其党恶,百计排挤出境者,有彼此馈送往来,以上司衙门延留多日为荣,借声援以图影射者,种种恶习,不可不严加惩创”,各督抚所属“如有此等劣幕,即严行查办,不得稍事姑息”[2](卷698)。乾隆帝为此命各省督抚每年对幕僚情况作一次专项报告,连续报告了14年。后来,乾隆帝看到的报告皆是“无幕僚作弊”之类的套话,命停止年终汇报幕友的办法。但是,这并不意味着幕僚队伍的状况有所改善,因为这只是督抚们的官样文章。幕僚问题成了封建社会不可治愈的顽疾。

五、胥吏贪婪遍及基层的各个角落

除官员之外,胥吏的贪婪使老百姓深受其害。这里所称的“胥吏”,包括史籍中所称的“吏役”、“书役”、“弁役”、“营役”和“营兵”。这是一个人数众多的群体。大学士高斌在奏报江苏征收赋税之弊时说:“书役之侵蚀飞洒,百弊丛生,牢不可破”,“所谓书役者,约言若无多人,其实一邑之中,其类何止数百,书则有经承、书办、清书,役则有原差、快役,以及图书、里书、排年里长等类。”因此,高斌提出了“安民首在察吏”[1](P422)的见解。高斌称“一邑之中何止数百”,就全国而言,则何止数十万了。他们的数目是如此庞大,没有任期限制,没有工作地点和部门的交流,设有升降级的约束,以致长期盘踞一地,亲党胶固,“官易而吏不易,足为政治之害”[2](卷907),成了当时的流行病。他们直接与老百姓打交道,“即如催征钱粮,而差票之累数倍于正额;拘讯讼狱,而株连之累数倍于正额;抽分关税,而落地、守口、给票、照票,民之受累数倍于富商巨贾;至查拿赌博、黄铜,以及私宰、私盐之类,胥役营兵因缘为奸,佐贰杂职横肆贪酷”[2](卷10)。征收税粮时,不用“部颁铁斛、平概”,“踢斛淋尖”,“有浮加斛面一至三指者,有耗外加耗,私置重戥者”。商税中有牛马监督钱、饭铺票钱、倒毙牛马税,甚至有“一猪四税”者,大多是胥吏指名巧取[2](卷46)。他们有的兼充牙行,把持市价,从中渔利[2](卷121)。有的愚弄、蒙蔽上司,“舞弊诈赃及借端诬拿平民”[2](卷1408)。因征粮册籍不清,“民间完欠,在官不能细分,吏胥因得包揽入己”[1](P393)。乾隆四年,山东积欠钱粮中,民户已纳,被书役侵占者达八万余两白银[2](卷17)。乾隆十二年,江苏清理积欠,书役自首侵蚀白银22万两[2](卷310)。乾隆五十四年,河南光山县私自派夫折钱,民人郑守谦揭下告示作为证据,准备上告。衙役闯入其家搜取告示,将郑守谦锁拿,殴死其子,踢死其媳,踩死其孙[1](P1157)。简直到了无法无天的地步。为此,官府陆续采取了一些措施,除对造成人命的衙役严厉法办外,还制订了一些条例。如乾隆五十七年,制订了衙役等滋事累及本官处罚条例。因为衙役、书吏、长随、幕友,往往有怂令本官犯错,本官离任,而衙役等仍留作弊,造成“官去吏不去”的情况。因此议定,地方官有应参降革之案,由上司严究幕友、长随、书役,如有舞弊、诈赃等情节,即按律惩处,如有倚官滋事、怂令妄为而累及本官者,按本官处分加一等治罪[2](卷1408)。对胥吏贪赃枉法的防范更周密了,打击也加重了,但是胥吏的整体素质并未因此改观,违法犯罪仍是屡见不鲜。

营兵的腐败也不可小视。这时的八旗兵和绿营兵都已腐败。他们平时不训练,打仗没本事,渔肉百姓却很有一套。以查拿罪犯名义,闯入民家讹诈,屡见于记载。如乾隆五十三年,福建云霄营兵丁见村民林潭家境不错,商定以查拿罪犯名义搜查其家,竟指挑稻草的铁叉为“应禁器械”,声称要将林潭抓走。由村民说合,答应送给兵丁们洋钱4元。兵丁们嫌钱少,还是要抓人。闻讯赶来的村民越来越多,兵丁们只好回营。后来兵丁们就以“私藏逸犯,查拿拒捕”上告[1](P1113)。广东看守城门的兵丁,“往往借盘查之名,遇小民肩挑薪蔬米豆等物入城,必攫取些须”,“民间嫁娶经由城门出入,则先期需索酒食,方无阻滞”,分防塘汛兵丁“每驱使近村居民割草取水,并令代送公文”,或“塘房破损,即令村民出钱承揽,以余资入己”[2](卷169)。他们是一般平民躲也躲不掉的灾星,其行为严重毒化了社会风气。乾隆五十三年,福建连江营兵丁将火炮两门偷卖给海盗。次年,临近的虎尾汛又丢失火炮两门,迄无下落。将火炮卖给海盗就更是助纣为虐了。

余论

乾隆朝外表亮丽,内部已经腐败。贪官污吏不断侵蚀着国家的肌体,使各种矛盾不断积累,清王朝也无可挽救地走向衰落。这是我们应该引为鉴戒的。可能人们要问,乾隆朝采取了如此严厉的惩处措施,为什么贪污却越演越烈?笔者谨提出如下几点看法以供参考。

首先,经济大发展的转变时期是滋生贪污的肥田沃土。乾隆时期是封建社会的盛世,达到了封建经济的最高峰。这一时期,生产发展,人口翻番,国库储备比雍正时多一倍以上。国家救济灾民,修建各种工程,拨款动以十万两、百万两计,也就是说,官员们有很多的钱经手可供支配。这一转变来得如此之快,白花花的银两使官员们头晕目眩。大地主、大商人拥有雄厚的资金,为了取得权力的庇护,舍得大把花钱进行贿赂。金钱就像魔鬼撒旦一样具有极大的诱惑力,为取得金钱,官员们即使冒杀头的风险也在所不惜。法律和规章制度不适应迅速变化了的、错综复杂的经济形势。如果说,按先前的法律规定贪污300两白银以上就要处以死刑,而真正判处死刑的人数还不太多的话,那么到此时,死刑的标准改为贪污1千两白银以上,应该判处死刑的人数反而成倍地增加。各种防范、惩治贪污的措施只是补苴罅漏,跟不上形势的发展。

其次,封建专制制度是贪污腐败的根源。在专制制度下,皇帝拥有至高无上的权力,各部门、各地方的长官也拥有极大的权力。不受约束的权力是滋生腐败的温床。一个地方的总督、巡抚,就是一个地方的土皇帝,知府、知县也是他们所辖地区的土皇帝,当他们贪赃枉法的时候,缺乏有效的监督机制给予约束。广大人民群众遭受贪官污吏的蹂躏,却没有揭发贪污犯罪的权力,使贪官们肆无忌惮。虽然乾隆帝大权在握,可以处罚任何位高权重的贪官,但是仍有一些贪官有办法躲在皇权的庇荫之下。例如,和珅的贪黩上至王公,下至普通百姓,尽人皆知,可是他善于揣摸主子心意,善于乔装打扮,使乾隆帝对他始终深信不疑,人们就奈何他不得。乾隆五十一年六月,御史曹锡宝弹劾和珅家人刘全儿服用奢侈,实际上是为揭露和珅而进行的试探性攻击。由于乾隆帝对和珅明显偏袒,曹锡宝不但未能扳倒和珅,反遭降职处分。“乾纲独断”的乾隆帝成了最大贪污犯的保护神。这不能不说是对以惩贪为第一要务的乾隆帝的讽刺。各级官员运用专制权力对自己的保护,形成了对抗反贪的巨大力量。由于各种错综复杂的利害关系,官员之间的相互庇护以及他们对家人、幕僚的庇护形成了牢不可破的保护网,使查处贪污变得难上加难。在乾隆朝,一方面是大刀阔斧惩贪,另一方面是贪污越演越烈。这不仅是乾隆帝的悲哀,也是封建制度的悲哀。由此可知,只要专制制度的弊病继续存在,就永远无法从根本上遏止贪污犯罪。

其三,清王朝已进入中期,官僚队伍已趋于腐败。乾隆时期,离清朝开国已近百年,八旗子弟已经腐败,可是他们仍占据国家机关的主要职务。汉族官僚也紧步其后尘,形成了贪图享受的风气。对于官吏们而言,什么国家利益,什么民生疾苦,都已忘诸脑后,攫取金钱几乎成了他们的唯一目的。“三年清知府,十万雪花银”成了公开的秘密。手中的权力既然可以换成金钱,就会不惜以身试法。何况他们都心存侥幸,以为能逃脱惩处。这种腐败甚至已蔓延到基层胥吏,大厦将倾,已独木难支。

其四,法律和规章制度的缺陷,给贪污犯罪留下了活动空间。例如陋规,其实是法律的盲区。任何衙门都有陋规,官员们堂而皇之地谈论陋规,沿用陋规。任何衙门都有制订陋规的权力。旧有的陋规太离谱,被皇帝发现后予以禁止。不久,新的陋规又不断产生。又如报销制度很不健全,虽有户部的核查,仍有许多做手脚的余地。大规模的赈粮,大工程的修建,都没有严格的审核制度,各海关每年所报赢余和亏损具有极大的随意性,无法核查。对已经发现的贪污的处理,缺乏明确的法律规范。许多贪污犯罪在陋规的掩护下,减轻了定罪量刑,甚至免除处罚。

总之,乾隆朝发生的贪污腐败,留下了许多值得思考的问题,需要我们继续加以研究和总结。

收稿日期:2000-10-20

|