| 明清史 |

《万历起居注校勘记》考述

南炳文

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】2000年01期

【原文出处】《南开学报:哲社版》(津)1999年04期第19~22,29页

【作者简介】南炳文 南开大学历史研究所 300071

现藏于天津图书馆的《万历起居注》一书,共有9函。但最初它并非一书,而是三部书。其1至7函共50册,是明人抄写而成的一部《万历起居注》,其记事时间范围大体为万历二年至四十三年,中间有若干残缺,此书可简称为天津明抄本《万历起居注》;其第8函共1册,是民国年间抄写的一部记事仅及万历元年的《万历起居注》;其第9函共2册,是民国年间稿本《万历起居注校勘记》,其更具体的撰写时间及作者不详。据任职于天津图书馆历史文献部的谢忠岳先生介绍,第8函和第9函在本世纪50年代末之前,都是单独存放于天津图书馆普通书库之中,没有与存放于天津图书馆善本书库的前7函合在一起;至本世纪50年代末、60年代初,工作人员整理书库,才将它们改存于天津图书馆善本书库,并与前七函合在一起、编为第8函和第9函。对于《万历起居注校勘记》这部书知其存世的人极少,知其存世的人们一般也不知道其作者为谁、价值如何等。笔者有机会接触了该书本身,并对该书的有关情况作了一番调查,兹将研究所得,汇总于下,希望由此增加学术界对该书的了解,从而有利于该书作用的发挥。

1

最初《万历起居注校勘记》并没有与天津明抄本《万历起居注》及天津图书馆藏民国年间抄写的《万历起居注》(记事限于万历元年)两书合在一起,因而该校勘记的校勘对象是否是天津明抄本《万历起居注》及天津图书馆藏民国年间抄写的《万历起居注》两部书,或者仅限于这两部书中的一种,就成了一个应加澄清的问题。笔者经过研究,得出结论,该校勘记的校勘对象,主要是天津明抄本《万历起居注》,即现藏天津图书馆的《万历起居注》的前7函。判断的根据有两个:

第一,《万历起居注校勘记》一书采用表列法登录校勘的结果:全书是分成“第×函”、“第×册”、“页数”、“行数”、“讹错字句”等五个栏目的一大表格。统计全书所有校勘内容所涉及的函帙与每函的册数,总共包括第1函、第2函、第3函、第4函、第5函、第6函、第7函等7函,其中第1函包括8册,第2至7函各包括7册。这一函数和每函所包含的册数,恰好与天津明抄本《万历起居注》完全相同,而且除天津明抄本《万历起居注》之外,迄今所知的所有版本的《万历起居注》,绝无一种是分装成这样的函数和册数的。

第二,《万历起居注校勘记》所登录的各条校勘结果,如果按照表格中所显示的该条校勘对象所在的函数、册数、页数和行数到天津明抄本《万历起居注》一书中去查找,几乎皆可找到其被校勘的原文(有很少一部分查找不到,当是由于表格中所登载的函数、册数、页数和行数中的某一项或某几项抄写有误所致)。

2

《万历起居注校勘记》所校出的讹误,主要是作者在仔细阅读天津明抄本《万历起居注》的过程中,依据自己已有的文史知识,特别是关于明代掌故的知识,进行认真分析辨别而发现的,并非是通过比较众多的不同版本和其他有关文献的记载而找到的,这无疑对该书的质量有一定局限和影响。但是,即便如此,其价值还是很高的。

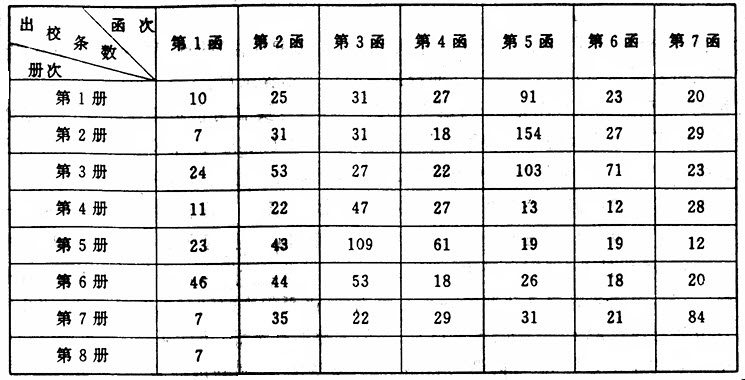

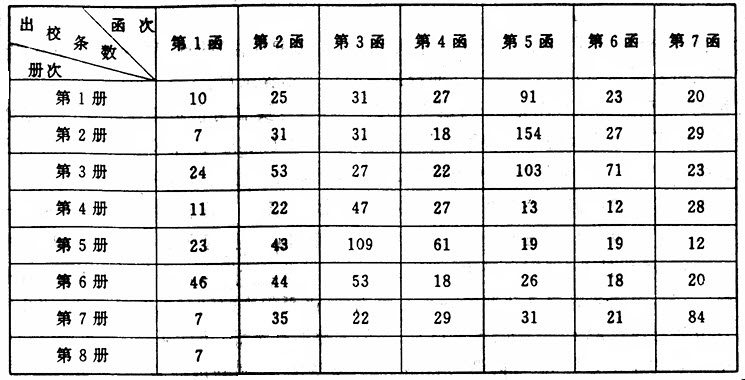

首先,《万历起居注校勘记》出校的条数,共有1754个之多,其在天津明抄本《万历起居注》各函各册的分布见下页表。对于一部书竟然找出、纠正了如此之多的讹误,这对后人顺利阅读该书,自是提供了很大的帮助。

其次,《万历起居注校勘记》所发现并加以纠正的天津明抄本《万历起居注》的讹误,包括误字、脱字、残缺、格式错误、文字写法不规范等五类之多。

关于误字:如(1)万历二年五月八日记事中有“并辅臣吕调阳各赐金箱牙纻一双同食”一句,《万历起居注校勘记》正确地指出句中“箱应作镶”。(见1函1册21页上8行条)。(2)万历三年四月十四日记事中有“辅臣张居正等持绛疏奏请上裁”一句,《万历起居注校勘记》指出句中“绛应作绎”。(见1函2册31页上9行条)这也是正确的,因为句中之“绎”乃为陆炳之子“陆绎”,天津明抄本《万历起居注》作“绛”是因形近而误。(参见《明史》卷三○七《陆炳传》)。(3)万历三年五月三日记事中有“上未必即點而且博誉於一时”一句,《万历起居注校勘记》对之写出校语:“點应作黜。”(见1函2册37页下7行条)从上、下文文义看,并对照《张文忠公全集》奏疏四《请申旧章 学政以振兴人才疏》对同一内容的记载,可以判断这个校语正确无误。(4)万历三年五月六日记事中有“若有平日不务学者业”一句,《万历起居注校勘记》针对之提出校勘:“不务学者业应作(不务)学业者。”(见1函2册42页上1行条)按照这个校勘去读原文,原文由不顺畅变得顺畅起来。(5)万历二十七年正月十七日记事中有“罔违道以千百姓之誉”一句,《万历起居注校勘记》提出纠正说:“千应作干”。(见5函1册5页上4行条)不用多思考,即可判断这个校勘是准确无误的。

学政以振兴人才疏》对同一内容的记载,可以判断这个校语正确无误。(4)万历三年五月六日记事中有“若有平日不务学者业”一句,《万历起居注校勘记》针对之提出校勘:“不务学者业应作(不务)学业者。”(见1函2册42页上1行条)按照这个校勘去读原文,原文由不顺畅变得顺畅起来。(5)万历二十七年正月十七日记事中有“罔违道以千百姓之誉”一句,《万历起居注校勘记》提出纠正说:“千应作干”。(见5函1册5页上4行条)不用多思考,即可判断这个校勘是准确无误的。

关于脱字:如(1)万历二年十月十七日记事中有“以动心忍性,增益其所不能”一句,《万历起居注校勘记》对此句出校说:“所以动心脱一所字”。(见1函1册60页下8行条)此句为摘引《孟子》原文,查《孟子》原书可知这个校勘完全正确。(2)万历二十七年正月十七日记事中有“臣偶有愚,具揭進奏”一句,《万历起居注校勘记》对它作出校勘说:“臣偶有愚见(缺见字)”。(见5函1册4页下3行条)这个校勘从上、下文文义看,应是无可挑剔的。

关于残缺:如在《万历起居注校勘记》中有“缺(万历十年)正、二、三三个月”及“缺(万历十一年)正、二两个月份”的校语,倘查对天津明抄本《万历起居注》的有关部分,可以发现该书确实有这两个残缺现象。

关于格式错误:如万历三年三月四日记事中,共有两件史实、分两条记载,第一件为明神宗在文华殿讲读时议论如何对待外戚之事,其末尾一句为“渠宁讵知”;第二件为大学士张居正上疏明神宗推荐修撰王家屏等充任诸司章奏编纂官,其开头一句为“大学士张居正等疏言”。按照全书的抄写格式,两件史实之间应空一格,以清眉目。但此处没留空格,将“渠宁讵知”与“大学士张居正等疏言”两句话连接了起来。《万历起居注校勘记》发现了这一错误,作出了如下校语:“大学士应空一格。”(见1函2册21页下1行条)。

关于文字写法不规范:如(1)万历三年四月十二日记事中有“河南抚臣以钧州犯御名疏请改易”一句,其中“钧”字写作“ ”,写法不合常法,《万历起居注校勘记》因此写下如下校语:“钧係御名,故缺二笔。”(见1函2册30页下4行条)。(2)万历二十四年三月十一日记事中有“皇祖世宗皇帝曾下罪己之诏”一句,其中“世”字写作“

”,写法不合常法,《万历起居注校勘记》因此写下如下校语:“钧係御名,故缺二笔。”(见1函2册30页下4行条)。(2)万历二十四年三月十一日记事中有“皇祖世宗皇帝曾下罪己之诏”一句,其中“世”字写作“ ”,写法不规范,《万历起居注校勘记》因而纠正说:“

”,写法不规范,《万历起居注校勘记》因而纠正说:“ 应作世”。(见4函3册32页上7行条)

应作世”。(见4函3册32页上7行条)

《万历起居注校勘记》所指出、纠正的天津明抄本《万历起居注》的讹误的种类如此之多,既反映了这部校勘记作者眼界的开阔,也说明这部校勘记的作用不容忽视。

3

在肯定《万历起居注校勘记》一书巨大成绩的同时,也要看到它还存在一些令人遗憾的不足之处。除了上文提及的该书撰写时作者并未比较《万历起居注》的众多不同版本以及其他有关文献的记载,从而会影响该书的质量之外,其不足之处主要有以下三个:

一是有失校即应校勘但未校勘之处。如(1)天津明抄本《万历起居注》万历三十年四月十五日记事中有“合理题请”一句,显系“理合题请”之误,应予校勘,但《万历起居注校勘记》中没有对这一句进行校勘。(2)天津明抄本《万历起居注》万历三十二年正月二十四日记事中有“合将本官量升部主客司员外郎”一句,由于主客司是礼部的一个下属机构,因而句中“部”字以前显系脱一“礼”字,应予校勘,但《万历起居注校勘记》中对此未见提及。(3)天津明抄本《万历起居注》万历三十七年十一月八日记事中载有大学士李廷机、叶向高的题本一个,题本中有“制勅两房官员”一语。查《万历野获编》卷九“两殿两房中书”条,阁臣掾属有“制勅、诰勅两房”;可见这里称“制勅两房官员”实为不妥,当为“制诰两房官员”之误。叶向高著《纶扉奏草》卷七也载有这一题本,其中此语正是写作“制诰两房官员”。但是《万历起居注校勘记》中对此语也没有加以纠正。

二是有误校之处。(1)如天津明抄本《万历起居注》万历二年正月二十三日记事中有“引人序班都降边方杂职用”一语,其“引人序班”中的“人”字并无差错,但《万历起居注校勘记》却将之出校,其校语为“人应作入”。(见1函1册5页下6行条)。(2)天津明抄本《万历起居注》万历二年十月十二日记事中有“盖积岁免刑之故也”一句,其“刑”字本不误,但《万历起居注校勘记》的作者却将“刑”误看为“形”了,还写出了校语:“形应作刑。”(见1函1册57页下9行条)

三是有误字。如(1)误书4函5册74页下4行条有“亦应作示”数字校语,但按照其所说的位置在天津明抄本《万历起居注》中去寻找,根本找不到适用这一校语的文字。而当改用4函5册74页上4行的位置去寻找时,马上就会发现适用这一校语的句子“卿等传亦礼部”。可见《万历起居注校勘记》在登录这句校语时,将其针对对象的位置误写了一个字,即将其中的“上”字误写为“下”。(2)该书4函7册83页下2行条有“东征事之(应作东征之事)”数字校语,但按照4函7册83页下2行的位置在天津明抄本《万历起居注》中去寻找,也找不到适用这一校语的文字。而当改用4函7册83页上2行的位置去寻找时,马上就会发现适用这一校语的句子“东征事之,臣不可不为之深虑也。”这说明《万历起居注校勘记》在登录这句校语时,又是将其校勘对象的位置误写了一个字,即将其中的“上”字误写为“下”。上举两例《万历起居注校勘记》中出现误字后所表示的校勘对象在天津明抄本《万历起居注》中所处的位置,与其实际位置相差不远,因而易于发现讹误之所在,从而得以纠正。如果两种位置相去太远,那就不易找到症结之所在并加以解决了;《万历起居注校勘记》所登录的校勘成果,凡其校勘对象在天津明抄本《万历起居注》中查找不到者,一般都属于这类情况。

《万历起居注校勘记》的这些不足之处,影响不了关于该书具有很高价值的评价,但了解和掌握它们是很重要的,只有如此,才能在利用该书阅读天津明抄本《万历起居注》时,取得最好的效果。

4

《万历起居注校勘记》一书,虽然主要是针对天津明抄本《万历起居注》而作的,但其中对北京大学图书馆收藏的一种版本的《万历起居注》的一些内容也作了校勘,这种版本的《万历起居注》是藏书家姒兼山于1928年至1937年间的某一年或某几年,雇佣抄手四人,据天津明抄本《万历起居注》抄出的,其上有姒兼山写下的叙述此本抄写缘起的“识语”一条以及对书中内容进行评介的眉批多条,此本可简称为北大抄天本《万历起居注》。(参见拙文《影印本〈万历起居注〉主要底本的初步研究》,载王春瑜主编《明史论丛》,1997年10月中国社会科学出版社出版)《万历起居注校勘记》一书中常有“两本”、“新钞”、“新本”等字眼,这里的“两本”是指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》,“新钞”和“新本”是指北大抄天本《万历起居注》。兹举数例于下:

(1)《万历起居注校勘记》1函7册2页上5行条的校语作“臣人(应作人臣)”,在这个校语的右下方有“两本均同”的注语。查天津明抄本《万历起居注》1函7册2页上5行的位置,恰有“豈独近代臣人之所稀覯”一句适合这条校语的文字,再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,也有同样的文字。这是《万历起居注校勘记》中“两本”二字当指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》的一个例证。

(2)《万历起居注校勘记》2函7册71页下5行条的校语作“犬马之躯(缺之字)”,在这个校语的右下方有“两本同”的注语。查天津明抄本《万历起居注》2函7册71页下5行的位置,恰有“至于犬马躯见在病困,以臣母之命较之,其轻如毛”一句,适合这条校语的文字。再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,也有同样的文字。这为《万历起居注校勘记》中“两本”二字当指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》的判断,又提供了一个例证。

(3)《万历起居注校勘记》4函4册16页上2行条的校语作“积愆深重(缺重字)”,在这个校语的右下方有“两本同”的注语。查天津明抄本《万历起居注》4函4册16页上2行的位置,恰有“乃朕积愆深祸延圣母”一句适合这条校语的文字。再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,也有同样的文字。这再一次说明,《万历起居注校勘记》中“两本”二字当指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》。类似以上三例的,还有《万历起居注校勘记》的4函4册25页下5行条、4函5册13页下2行条、4函5册155页下10行条、4函7册15页上2行条等,在此,不一一细述。

(4)《万历起居注校勘记》2函6册6页下6行条的校语作“二帝三王(落—王字)”,在这个校语的右下方有“新钞更正”的注语。查天津明抄本《万历起居注》2函6册6页下6行的位置,恰有“惟愿皇上以二帝三为必可师”一句适合这条校语的文字。再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,则在同样的一句文字中加上了一个“王”字,从而成为“惟愿皇上以二帝三王为必可师”。这说明,《万历起居注校勘记》中“新钞”二字确实是指北大抄天本《万历起居注》。

(5)《万历起居注校勘记》3函6册114页下2行条的校语作“陛应作陞”,在这个校语的右下方有“新钞更正”的注语。查天津明抄本《万历起居注》3函6册114页下2行的位置,恰有“陛国子监祭酒曾朝节为詹事府少詹事”一句适合这条校语的文字。而查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,则在同样的一句文字中,改“陛”为“陞”,从而成为“陞国子监祭酒曾朝节为詹事府少詹事。”这再一次说明,《万历起居注校勘记》中的“新钞”二字,正是指北大抄天本《万历起居注》。类似以上二例的,还有《万历起居注校勘记》的2函6册6页下3行条及3函6册66页下6行条等,皆略而不叙。

(6)前面提及的校语为“亦应作示”的《万历起居注校勘记》4函5册74页上4行条(原文误写为“4函5册74页下4行”),其校语的右下方有“新本改正”四字注语。如前所述,查天津明抄本《万历起居注》4函5册74页上4行的位置时,恰有适用该校语的“卿等传亦礼部”一句文字。而如果查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,则在同样的一句文字中,改“亦”为“示”,从而成为“卿等传示礼部”。由此看来,《万历起居注校勘记》中的“新本”二字,应当是指北大抄天本《万历起居注》。类似的例子,还有《万历起居注校勘记》的4函3册32页上7行条等。

由上述看来,《万历起居注校勘记》的校勘对象,严格说来包括天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》两书在内,只是以前者为主,其出处(即函、册、页、行数)以前者为依据来标出。

《万历起居注校勘记》中收录的各条校勘,有的按“两本”指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》,而“新钞”、“新本”指北大抄天本《万历起居注》这种说法来解释,并不能讲通,这是由于《万历起居注校勘记》一书抄写有误、或撰写这部校勘记时发生了其他差错所造成的,不能由此而否定这一说法。如《万历起居注校勘记》4函3册65页上7行条的校语作“诣应作谢”,这个校语的右下方有“新钞更正”的注语。查天津明抄本《万历起居注》4函3册65页上7行的位置,恰有“谨力疾望阙诣恩领受讫”一句适合这条校语的文字,但当查到北大抄天本《万历起居注》相应位置时,却发现“谨力疾望阙诣恩领受讫”一句完全没有变动。这很容易使人怀疑“新钞”一词是否指北大抄天本《万历起居注》。其实,这里的“新钞更正”注语,当是由于某种原因而致误的,其本来的样子当为“两本同”。不可由于这个差错而否定“新钞”二字确指北大抄天本《万历起居注》。

5

论述至此,对于《万历起居注校勘记》的作者及撰写时间,也可作出一些推测了。在北大抄天本《万历起居注》的万历三年记事和四年记事两部分之间,写有长14个字的校记一条:“丙戌秋,寂居津门,取此书校读一过。”其中的“丙戌”,当指1946年。这个校记说明,北大抄天本《万历起居注》在1946年秋天曾经校对过一次。而迄今为止,已经知道的北大抄天本《万历起居注》被校勘的事情,仅仅《万历起居注校勘记》中所显示的它与天津明抄本《万历起居注》一书一齐被校勘的那一次。由此看来,《万历起居注校勘记》的撰写时间,当即1946年秋天,或起码将1946年秋天包括在内。从北大抄天本《万历起居注》上那条长达14字的校记的笔迹看,它与姒兼山在北大抄天本《万历起居注》上所写的多条眉批和一条“识语”的笔迹完全一致,这告诉人们,《万历起居注校勘记》的作者应当即是姒兼山。从姒兼山为北大抄天本《万历起居注》所写的“识语”和眉批的内容看,他有比较深厚的文史功底,对明代掌故了解较多,这说明他具备撰写《万历起居注校勘记》的文化水平和学术修养,这又为判断姒兼山为《万历起居注校勘记》的作者,提供了一个佐证。此外,由于《万历起居注校勘记》的校勘对象,包括有天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》两部书,因而《万历起居注校勘记》的作者应是一个有机会接触这两部书的人,而从姒兼山组织人抄写北大抄天本《万历起居注》的事实来看,他正是这样一个人,这也为判断姒兼山为《万历起居注校勘记》的作者,提供了一个佐证。^

【专 题 号】K24

【复印期号】2000年01期

【原文出处】《南开学报:哲社版》(津)1999年04期第19~22,29页

【作者简介】南炳文 南开大学历史研究所 300071

1

最初《万历起居注校勘记》并没有与天津明抄本《万历起居注》及天津图书馆藏民国年间抄写的《万历起居注》(记事限于万历元年)两书合在一起,因而该校勘记的校勘对象是否是天津明抄本《万历起居注》及天津图书馆藏民国年间抄写的《万历起居注》两部书,或者仅限于这两部书中的一种,就成了一个应加澄清的问题。笔者经过研究,得出结论,该校勘记的校勘对象,主要是天津明抄本《万历起居注》,即现藏天津图书馆的《万历起居注》的前7函。判断的根据有两个:

第一,《万历起居注校勘记》一书采用表列法登录校勘的结果:全书是分成“第×函”、“第×册”、“页数”、“行数”、“讹错字句”等五个栏目的一大表格。统计全书所有校勘内容所涉及的函帙与每函的册数,总共包括第1函、第2函、第3函、第4函、第5函、第6函、第7函等7函,其中第1函包括8册,第2至7函各包括7册。这一函数和每函所包含的册数,恰好与天津明抄本《万历起居注》完全相同,而且除天津明抄本《万历起居注》之外,迄今所知的所有版本的《万历起居注》,绝无一种是分装成这样的函数和册数的。

第二,《万历起居注校勘记》所登录的各条校勘结果,如果按照表格中所显示的该条校勘对象所在的函数、册数、页数和行数到天津明抄本《万历起居注》一书中去查找,几乎皆可找到其被校勘的原文(有很少一部分查找不到,当是由于表格中所登载的函数、册数、页数和行数中的某一项或某几项抄写有误所致)。

2

《万历起居注校勘记》所校出的讹误,主要是作者在仔细阅读天津明抄本《万历起居注》的过程中,依据自己已有的文史知识,特别是关于明代掌故的知识,进行认真分析辨别而发现的,并非是通过比较众多的不同版本和其他有关文献的记载而找到的,这无疑对该书的质量有一定局限和影响。但是,即便如此,其价值还是很高的。

首先,《万历起居注校勘记》出校的条数,共有1754个之多,其在天津明抄本《万历起居注》各函各册的分布见下页表。对于一部书竟然找出、纠正了如此之多的讹误,这对后人顺利阅读该书,自是提供了很大的帮助。

其次,《万历起居注校勘记》所发现并加以纠正的天津明抄本《万历起居注》的讹误,包括误字、脱字、残缺、格式错误、文字写法不规范等五类之多。

关于误字:如(1)万历二年五月八日记事中有“并辅臣吕调阳各赐金箱牙纻一双同食”一句,《万历起居注校勘记》正确地指出句中“箱应作镶”。(见1函1册21页上8行条)。(2)万历三年四月十四日记事中有“辅臣张居正等持绛疏奏请上裁”一句,《万历起居注校勘记》指出句中“绛应作绎”。(见1函2册31页上9行条)这也是正确的,因为句中之“绎”乃为陆炳之子“陆绎”,天津明抄本《万历起居注》作“绛”是因形近而误。(参见《明史》卷三○七《陆炳传》)。(3)万历三年五月三日记事中有“上未必即點而且博誉於一时”一句,《万历起居注校勘记》对之写出校语:“點应作黜。”(见1函2册37页下7行条)从上、下文文义看,并对照《张文忠公全集》奏疏四《请申旧章

学政以振兴人才疏》对同一内容的记载,可以判断这个校语正确无误。(4)万历三年五月六日记事中有“若有平日不务学者业”一句,《万历起居注校勘记》针对之提出校勘:“不务学者业应作(不务)学业者。”(见1函2册42页上1行条)按照这个校勘去读原文,原文由不顺畅变得顺畅起来。(5)万历二十七年正月十七日记事中有“罔违道以千百姓之誉”一句,《万历起居注校勘记》提出纠正说:“千应作干”。(见5函1册5页上4行条)不用多思考,即可判断这个校勘是准确无误的。

学政以振兴人才疏》对同一内容的记载,可以判断这个校语正确无误。(4)万历三年五月六日记事中有“若有平日不务学者业”一句,《万历起居注校勘记》针对之提出校勘:“不务学者业应作(不务)学业者。”(见1函2册42页上1行条)按照这个校勘去读原文,原文由不顺畅变得顺畅起来。(5)万历二十七年正月十七日记事中有“罔违道以千百姓之誉”一句,《万历起居注校勘记》提出纠正说:“千应作干”。(见5函1册5页上4行条)不用多思考,即可判断这个校勘是准确无误的。关于脱字:如(1)万历二年十月十七日记事中有“以动心忍性,增益其所不能”一句,《万历起居注校勘记》对此句出校说:“所以动心脱一所字”。(见1函1册60页下8行条)此句为摘引《孟子》原文,查《孟子》原书可知这个校勘完全正确。(2)万历二十七年正月十七日记事中有“臣偶有愚,具揭進奏”一句,《万历起居注校勘记》对它作出校勘说:“臣偶有愚见(缺见字)”。(见5函1册4页下3行条)这个校勘从上、下文文义看,应是无可挑剔的。

关于残缺:如在《万历起居注校勘记》中有“缺(万历十年)正、二、三三个月”及“缺(万历十一年)正、二两个月份”的校语,倘查对天津明抄本《万历起居注》的有关部分,可以发现该书确实有这两个残缺现象。

关于格式错误:如万历三年三月四日记事中,共有两件史实、分两条记载,第一件为明神宗在文华殿讲读时议论如何对待外戚之事,其末尾一句为“渠宁讵知”;第二件为大学士张居正上疏明神宗推荐修撰王家屏等充任诸司章奏编纂官,其开头一句为“大学士张居正等疏言”。按照全书的抄写格式,两件史实之间应空一格,以清眉目。但此处没留空格,将“渠宁讵知”与“大学士张居正等疏言”两句话连接了起来。《万历起居注校勘记》发现了这一错误,作出了如下校语:“大学士应空一格。”(见1函2册21页下1行条)。

关于文字写法不规范:如(1)万历三年四月十二日记事中有“河南抚臣以钧州犯御名疏请改易”一句,其中“钧”字写作“

”,写法不合常法,《万历起居注校勘记》因此写下如下校语:“钧係御名,故缺二笔。”(见1函2册30页下4行条)。(2)万历二十四年三月十一日记事中有“皇祖世宗皇帝曾下罪己之诏”一句,其中“世”字写作“

”,写法不合常法,《万历起居注校勘记》因此写下如下校语:“钧係御名,故缺二笔。”(见1函2册30页下4行条)。(2)万历二十四年三月十一日记事中有“皇祖世宗皇帝曾下罪己之诏”一句,其中“世”字写作“ ”,写法不规范,《万历起居注校勘记》因而纠正说:“

”,写法不规范,《万历起居注校勘记》因而纠正说:“ 应作世”。(见4函3册32页上7行条)

应作世”。(见4函3册32页上7行条)《万历起居注校勘记》所指出、纠正的天津明抄本《万历起居注》的讹误的种类如此之多,既反映了这部校勘记作者眼界的开阔,也说明这部校勘记的作用不容忽视。

3

在肯定《万历起居注校勘记》一书巨大成绩的同时,也要看到它还存在一些令人遗憾的不足之处。除了上文提及的该书撰写时作者并未比较《万历起居注》的众多不同版本以及其他有关文献的记载,从而会影响该书的质量之外,其不足之处主要有以下三个:

一是有失校即应校勘但未校勘之处。如(1)天津明抄本《万历起居注》万历三十年四月十五日记事中有“合理题请”一句,显系“理合题请”之误,应予校勘,但《万历起居注校勘记》中没有对这一句进行校勘。(2)天津明抄本《万历起居注》万历三十二年正月二十四日记事中有“合将本官量升部主客司员外郎”一句,由于主客司是礼部的一个下属机构,因而句中“部”字以前显系脱一“礼”字,应予校勘,但《万历起居注校勘记》中对此未见提及。(3)天津明抄本《万历起居注》万历三十七年十一月八日记事中载有大学士李廷机、叶向高的题本一个,题本中有“制勅两房官员”一语。查《万历野获编》卷九“两殿两房中书”条,阁臣掾属有“制勅、诰勅两房”;可见这里称“制勅两房官员”实为不妥,当为“制诰两房官员”之误。叶向高著《纶扉奏草》卷七也载有这一题本,其中此语正是写作“制诰两房官员”。但是《万历起居注校勘记》中对此语也没有加以纠正。

二是有误校之处。(1)如天津明抄本《万历起居注》万历二年正月二十三日记事中有“引人序班都降边方杂职用”一语,其“引人序班”中的“人”字并无差错,但《万历起居注校勘记》却将之出校,其校语为“人应作入”。(见1函1册5页下6行条)。(2)天津明抄本《万历起居注》万历二年十月十二日记事中有“盖积岁免刑之故也”一句,其“刑”字本不误,但《万历起居注校勘记》的作者却将“刑”误看为“形”了,还写出了校语:“形应作刑。”(见1函1册57页下9行条)

三是有误字。如(1)误书4函5册74页下4行条有“亦应作示”数字校语,但按照其所说的位置在天津明抄本《万历起居注》中去寻找,根本找不到适用这一校语的文字。而当改用4函5册74页上4行的位置去寻找时,马上就会发现适用这一校语的句子“卿等传亦礼部”。可见《万历起居注校勘记》在登录这句校语时,将其针对对象的位置误写了一个字,即将其中的“上”字误写为“下”。(2)该书4函7册83页下2行条有“东征事之(应作东征之事)”数字校语,但按照4函7册83页下2行的位置在天津明抄本《万历起居注》中去寻找,也找不到适用这一校语的文字。而当改用4函7册83页上2行的位置去寻找时,马上就会发现适用这一校语的句子“东征事之,臣不可不为之深虑也。”这说明《万历起居注校勘记》在登录这句校语时,又是将其校勘对象的位置误写了一个字,即将其中的“上”字误写为“下”。上举两例《万历起居注校勘记》中出现误字后所表示的校勘对象在天津明抄本《万历起居注》中所处的位置,与其实际位置相差不远,因而易于发现讹误之所在,从而得以纠正。如果两种位置相去太远,那就不易找到症结之所在并加以解决了;《万历起居注校勘记》所登录的校勘成果,凡其校勘对象在天津明抄本《万历起居注》中查找不到者,一般都属于这类情况。

《万历起居注校勘记》的这些不足之处,影响不了关于该书具有很高价值的评价,但了解和掌握它们是很重要的,只有如此,才能在利用该书阅读天津明抄本《万历起居注》时,取得最好的效果。

4

《万历起居注校勘记》一书,虽然主要是针对天津明抄本《万历起居注》而作的,但其中对北京大学图书馆收藏的一种版本的《万历起居注》的一些内容也作了校勘,这种版本的《万历起居注》是藏书家姒兼山于1928年至1937年间的某一年或某几年,雇佣抄手四人,据天津明抄本《万历起居注》抄出的,其上有姒兼山写下的叙述此本抄写缘起的“识语”一条以及对书中内容进行评介的眉批多条,此本可简称为北大抄天本《万历起居注》。(参见拙文《影印本〈万历起居注〉主要底本的初步研究》,载王春瑜主编《明史论丛》,1997年10月中国社会科学出版社出版)《万历起居注校勘记》一书中常有“两本”、“新钞”、“新本”等字眼,这里的“两本”是指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》,“新钞”和“新本”是指北大抄天本《万历起居注》。兹举数例于下:

(1)《万历起居注校勘记》1函7册2页上5行条的校语作“臣人(应作人臣)”,在这个校语的右下方有“两本均同”的注语。查天津明抄本《万历起居注》1函7册2页上5行的位置,恰有“豈独近代臣人之所稀覯”一句适合这条校语的文字,再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,也有同样的文字。这是《万历起居注校勘记》中“两本”二字当指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》的一个例证。

(2)《万历起居注校勘记》2函7册71页下5行条的校语作“犬马之躯(缺之字)”,在这个校语的右下方有“两本同”的注语。查天津明抄本《万历起居注》2函7册71页下5行的位置,恰有“至于犬马躯见在病困,以臣母之命较之,其轻如毛”一句,适合这条校语的文字。再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,也有同样的文字。这为《万历起居注校勘记》中“两本”二字当指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》的判断,又提供了一个例证。

(3)《万历起居注校勘记》4函4册16页上2行条的校语作“积愆深重(缺重字)”,在这个校语的右下方有“两本同”的注语。查天津明抄本《万历起居注》4函4册16页上2行的位置,恰有“乃朕积愆深祸延圣母”一句适合这条校语的文字。再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,也有同样的文字。这再一次说明,《万历起居注校勘记》中“两本”二字当指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》。类似以上三例的,还有《万历起居注校勘记》的4函4册25页下5行条、4函5册13页下2行条、4函5册155页下10行条、4函7册15页上2行条等,在此,不一一细述。

(4)《万历起居注校勘记》2函6册6页下6行条的校语作“二帝三王(落—王字)”,在这个校语的右下方有“新钞更正”的注语。查天津明抄本《万历起居注》2函6册6页下6行的位置,恰有“惟愿皇上以二帝三为必可师”一句适合这条校语的文字。再查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,则在同样的一句文字中加上了一个“王”字,从而成为“惟愿皇上以二帝三王为必可师”。这说明,《万历起居注校勘记》中“新钞”二字确实是指北大抄天本《万历起居注》。

(5)《万历起居注校勘记》3函6册114页下2行条的校语作“陛应作陞”,在这个校语的右下方有“新钞更正”的注语。查天津明抄本《万历起居注》3函6册114页下2行的位置,恰有“陛国子监祭酒曾朝节为詹事府少詹事”一句适合这条校语的文字。而查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,则在同样的一句文字中,改“陛”为“陞”,从而成为“陞国子监祭酒曾朝节为詹事府少詹事。”这再一次说明,《万历起居注校勘记》中的“新钞”二字,正是指北大抄天本《万历起居注》。类似以上二例的,还有《万历起居注校勘记》的2函6册6页下3行条及3函6册66页下6行条等,皆略而不叙。

(6)前面提及的校语为“亦应作示”的《万历起居注校勘记》4函5册74页上4行条(原文误写为“4函5册74页下4行”),其校语的右下方有“新本改正”四字注语。如前所述,查天津明抄本《万历起居注》4函5册74页上4行的位置时,恰有适用该校语的“卿等传亦礼部”一句文字。而如果查北大抄天本《万历起居注》的相应位置,则在同样的一句文字中,改“亦”为“示”,从而成为“卿等传示礼部”。由此看来,《万历起居注校勘记》中的“新本”二字,应当是指北大抄天本《万历起居注》。类似的例子,还有《万历起居注校勘记》的4函3册32页上7行条等。

由上述看来,《万历起居注校勘记》的校勘对象,严格说来包括天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》两书在内,只是以前者为主,其出处(即函、册、页、行数)以前者为依据来标出。

《万历起居注校勘记》中收录的各条校勘,有的按“两本”指天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》,而“新钞”、“新本”指北大抄天本《万历起居注》这种说法来解释,并不能讲通,这是由于《万历起居注校勘记》一书抄写有误、或撰写这部校勘记时发生了其他差错所造成的,不能由此而否定这一说法。如《万历起居注校勘记》4函3册65页上7行条的校语作“诣应作谢”,这个校语的右下方有“新钞更正”的注语。查天津明抄本《万历起居注》4函3册65页上7行的位置,恰有“谨力疾望阙诣恩领受讫”一句适合这条校语的文字,但当查到北大抄天本《万历起居注》相应位置时,却发现“谨力疾望阙诣恩领受讫”一句完全没有变动。这很容易使人怀疑“新钞”一词是否指北大抄天本《万历起居注》。其实,这里的“新钞更正”注语,当是由于某种原因而致误的,其本来的样子当为“两本同”。不可由于这个差错而否定“新钞”二字确指北大抄天本《万历起居注》。

5

论述至此,对于《万历起居注校勘记》的作者及撰写时间,也可作出一些推测了。在北大抄天本《万历起居注》的万历三年记事和四年记事两部分之间,写有长14个字的校记一条:“丙戌秋,寂居津门,取此书校读一过。”其中的“丙戌”,当指1946年。这个校记说明,北大抄天本《万历起居注》在1946年秋天曾经校对过一次。而迄今为止,已经知道的北大抄天本《万历起居注》被校勘的事情,仅仅《万历起居注校勘记》中所显示的它与天津明抄本《万历起居注》一书一齐被校勘的那一次。由此看来,《万历起居注校勘记》的撰写时间,当即1946年秋天,或起码将1946年秋天包括在内。从北大抄天本《万历起居注》上那条长达14字的校记的笔迹看,它与姒兼山在北大抄天本《万历起居注》上所写的多条眉批和一条“识语”的笔迹完全一致,这告诉人们,《万历起居注校勘记》的作者应当即是姒兼山。从姒兼山为北大抄天本《万历起居注》所写的“识语”和眉批的内容看,他有比较深厚的文史功底,对明代掌故了解较多,这说明他具备撰写《万历起居注校勘记》的文化水平和学术修养,这又为判断姒兼山为《万历起居注校勘记》的作者,提供了一个佐证。此外,由于《万历起居注校勘记》的校勘对象,包括有天津明抄本《万历起居注》和北大抄天本《万历起居注》两部书,因而《万历起居注校勘记》的作者应是一个有机会接触这两部书的人,而从姒兼山组织人抄写北大抄天本《万历起居注》的事实来看,他正是这样一个人,这也为判断姒兼山为《万历起居注校勘记》的作者,提供了一个佐证。^