| 明清史 |

清代边疆开发不平衡性:一个从人口经济学角度的考察

张世明

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1998年05期

【原文出处】《清史研究》(京)1998年02期第90~101页

【作者简介】张世明 中国人民大学清史所副教授 邮编100372

谱牒、口碑等资料的学术价值早已为人们所周知。清末钟琦说:“陇蜀滇黔诸省于谱牒茫然不解,殊属疏漏鄙俗,两江、两浙、两湖诸省崇仁厚,联涣散,各村族皆有谱牒。”(注:《皇朝琐屑录》卷38《风俗》。)清代家谱编纂具有地区不平衡的特征,东北、内蒙等边疆地区的谱牒资料十分有限,这样,我们利用谱牒等资料来研究清代移民问题时遇到的诸多困难是不言而喻的。历史现象多姿多彩,历史创造的主体有血有肉。清代边疆移民各自的家庭背景、迁移动机、迁移经历、迁移效果如何,都值得我们予以深刻的观照和仔细的审视。清代边疆移民既折射着边疆地区经济开发的不平衡性,又影响着边疆地区经济开发的不平衡性,两者之间具有交叉效应。

一、清代边疆移民的群像素描

移民的概念不同于人口流动。所谓人口流动,是特指人口在地区间所出现的各种各样短期的、重复的或周期性的运动。这种人没有长期改变居住地的意图,他们出去了还要回来。目前人口学界对迁往他地达多久为移民尚无确定的标准;实际生活中移民与人口流动之间呈现出错综复杂的关系,所以有时难以严格区分。如张宗昌于光绪七年(1881年)出生于山东省掖县祝家庄,父亲是喇叭手、剃头匠,母亲是巫婆。张宗昌十二、三岁时帮其父掌铙钹,混日子,十五、六岁时随其母赴辽宁营口,在一家“宝棚”(即赌场)为赌佣,给赌徒端水送茶、跑脚打杂,昼夜与赌棍、小偷一类为伍,因被当地士绅视为祸患而遭驱逐,遂无处栖身,四处流浪,最后到北满当一名修筑中东铁路的工人,不久又沦落为胡匪,而其母当时只身一人在营口,相继与洗澡堂的老板、补鞋匠以及卖布的货郎姘居,混了一段时间后就不得不返回山东。(注:《军阀列传》。)本来,张宗昌与其母都有移居东北的倾向,可是其母由于形势逼迫而不得不中止移民动机,这种迁移行为便转变为人口流动。另一方面,流动人口也可以成为移民的先驱。当流动人口在某一迁徙地建立起新的社会关系、对迁徙地产生了依附感时,他们就有可能决定在迁徙地定居下来而成为移民。在清代前期,边墙内的陕西等地农民出边到蒙古地区耕种,春出秋归,名为“雁行”客户,是一种典型的流动人口。当时,由于这些雁行客户在边外暂时伙聚盘居,故而他们所开垦的土地被称做“伙盘地”。随着时间的推移,这种人口流动现象周而复始地循环进行,许多雁行客户便在蒙古地区逐渐定居下来,从而完成了向移民身份的过渡。由此可见,移民与流动人口之间的界线不一定划然清楚,泾渭分明。本文所说的移民是指改变过去的常住地点而迁到另一地区居住较长时间的人口。

社会经济条件是影响人口迁移与流动的主要因素,区域经济的不平衡便推动着人口的移动,使之成为历史发展过程中的经常性现象。只要社会经济活动中存在着非均衡状态,人口迁移就必然发生。人口迁移塑造出新的人口再分布结构,使人口结构的地域分布实现由量变到质变、由不平衡向相对平衡的发展。人口地域分布结构因人口迁移而趋向相对平衡,必然使社会经济的生产力区域结构随之趋于相对平衡并产生新的不平衡,反过来又推动新的人口迁移。

在中国传统农业社会中,人口的地域分布具有凝滞性,与耕地面积、粮食产量的分布相一致。正是这样,所以清代人口密度与经济密度二者基本上呈正相关,即人口密度较高的地区也是经济密度较高的地区,经济密度低的地区也是人口密度低的地区。相对于内地而言,清初边疆地区人口稀少,生产力水平比较低下。这种区域经济的非均衡态所形成的级差,为有清一代边疆移民如水赴壑趋势的出现提供了必要条件。当时,我国人口急剧增加,可是封建时代扩大再生产的规模又十分有限,这样,迅速增殖的人口形成相对过剩的劳动力不能被充分吸收,出现了劳动力资源得不到合理利用而压迫生产力的现象。福建、广东、江苏、浙江、山东、河北等已开发的地区人地不平衡状态日益严重,人地冲突日益尖锐。人口再生产和生活资料再生产的失衡本来已经使这些已开发地区的人口数量超过了其经济活动所能容纳的限度,而封建生产关系下的剥削体制则又使当时最重要的生产资料——土地的分配不均衡,加之饥馑、自然灾害、战乱等因素的影响,社会局部地区呈现混乱的动荡局面,于是地广人稀的边疆地区便充当了缓解内地人口压力的“安全制动阀”。在内地许多地区人满为患的情况下,大批内地民众不得不另谋他图,到边疆地区寻求生存与发展。另外,到清代的时候,中国封建社会经济经过千百年的缓慢发展,已达到相当高的程度,已具有开发边疆地区、扩大生产空间、更广泛地将各种自然和社会经济资源吸引到整个国家社会经济周转中来的客观要求和趋势。历史发展到一定阶段后,中国封建社会内地较发达的经济就会向边疆地区进行墨渍式扩散和辐射式扩散,这样,作为生产力要素的劳动力便不能不流向边疆地区而为边疆地区的经济开发提供劳动资源,呈现出“离心状运动”的趋势。换言之,中国封建社会经济生产力空间扩张的内在动力导致了边疆与内地之间人口分布不平衡格局的变动。

从上述可以看出,清代边疆移民服从于客观的经济必然规律。然而,客观的经济必然规律是贯穿于清代边疆移民这一纷繁复杂的历史现象的。清代边疆移民的身份背景形形色色,其迁移的动机也林林总总。下面,我们就其迁移的原因分别略加说明:

(A)流徙。这是一种强制性的移民活动,其迁移系统属于严密结构的迁移系统,其迁移行动是迁移主体由迁出地通过预定的行动轨迹而达到预期的迁入地的全过程。在这类迁移过程中,迁移系统的各组成要素和迁移链条具有较明确的规定性,毫无随机性而言。这种事例在谢国桢先生《清初东北流人考》中谈得很多,兹不赘言。

(B)军事驻防。边疆地区是国防前线,所以清政府为了巩固国防而往往派遣军队到边疆地区驻防,这些军队官兵服役期满后便在边疆地区安家落户,繁衍后代。爱珲王氏家谱记载:“先代籍历襄阳,式衿闾闱,家遂隆昌。康熙七年,奏调龙江,兼山以北,威凌气壮。罗刹慑伏,永镇边疆。历三百载,支派成行。”(注:《爱珲王氏家谱》。)

(C)躲避战乱。辽宁沈阳县人陈克让的祖先原住在福建晋江,清初避耿藩之难,始移家辽东。

(D)温疫。辽宁新宾县八旬老人肖某珍藏的族谱内容细致,文字晦涩,其大意是:祖籍山东莱阳,顺治年间发生瘟疫,家中人多染疾而死,幸存者无以为食,路逢绝境,投奔关东,当时推着独轮车,不知途中日月,辗转来此。刚到时,家中五口,无房舍,寄住同乡家,轮流居住,达数年。(注:《新宾肖氏家谱》。)

(E)水旱灾害。马占山的祖父马万龙的籍贯本是河北丰润,据马占山之女记载:“嘉庆初年,那一带遭水灾,大批难民流入东北。我曾祖父马万龙和曾祖母黄氏也挑筐逃难来到东北。”(注:《马占山将军》。)马万龙定居吉林怀德毛家城子村西炭窑屯,后生一男名叫马纯,一家三口过着无依无靠的生活。马纯长大后长年给本屯地主扛活,后在本屯人帮助下与本屯一家刘姓的女儿结婚,辛勤劳动多年,买了几亩地,接着又从本屯地主那里租赁几亩地,以维持全家生活,生一男一女。

(F)家庭矛盾。从福建《玉山林氏宗谱》来看,该族自十一世以后,迁台的人数很多,其先驱者约在顺治末、康熙初,亦即郑成功收复台湾之后。该宗谱记载了十五世林式霁赴台的经历:“式霁,字燕明,际宣公三公子。少失怙恃,为嫂氏所凌。年弱冠,航海之淡水,只身空乏,数十年间,蓄妻子,置田园。妣氏陈。尤善相居积,少阜延名师课子,逢源入台湾府泮。自是省之贡院、台之考棚、淡之城郭,公俱与有力;族中礼典,岁费周章,公首捐重金,倡建祀田。今持筹者权有二千余金,预为买沃计。晚年嫂茹贫难支,公时时接济,无令乏,后复为置良田二百金以赡之。”(注:晋江《玉山林氏宗谱》。)

(G)求学。清朝统一台湾后,台湾因草莱初辟,文化落后,故入泮较大陆要容易一些。那些屡困科场的大陆诸县(尤其是泉、漳二府)学子们为了获取秀才资格,便东渡台湾进学。晋江县林宏礼生于康熙十九年,少年时“迨屡试晋水,久困莫售……爰喟然叹曰:‘何不可遨游东宁,聊托一试?’于是登堂拜别,羁迹台湾,凡御史观风月课,以逮府县两试,其夺矛试艺,几于累牍也。”(注:晋江《玉山林氏宗谱》。)

(H)经商。乾隆初年,山西祁县乔姓和徐沟县秦姓二人自幼结为异姓兄弟,相偕来到内蒙的萨拉齐,在老官营村当铺当了多年佣工,稍有积蓄,便转移到包头两脑包交通要道开设草料铺,兼售豆腐、豆芽、饶饼、以及零星百货。嘉庆年间,他们两家便合资三万两白银开设了清代蒙古历史上有名的商号“复盛公”,以经营油、粮、米、面、酒、醋“六阵行”生意为主。

(I)仕宦。周冕,字少逸,浙江嘉兴府人,生于道光十一年(1831年),他曾在清末奉命署理蒙垦事务。当时,他已至耄耋之年,为了预思后路、安度晚年之计,在丈量荒地时将松花江北岸一带土质肥沃的荒地留下来据为己有,并于光绪三十二年(1906年)在黑龙江肇东县建屯落户,取屯名为“同仁堂”,其家在清末有地一千二百余垧、房屋百余间、佃户一百五十余户。

(J)响应政府屯垦的招募。乾隆二十六年(1761年),清政府招募内地民众赴新疆屯垦,当时寄籍肃州经商的山西临晋县人卢文忠便情愿自备车辆路费,挈眷前往认垦,受到皇帝的特诏嘉奖。

诚然,破产农民是清代边疆移民的主体,他们为生活所迫不得不背井离乡,在“闯关东”、“走西口”、赴台湾的征途中留下了一个个辛酸而悲伤的故事。《白山黑水录》在描述东北地区开禁后的移民状况时这样写道:“由奉天入兴京,道上见夫拥只轮车者,妇女坐其上,有小孩哭者眠者,兄以后推,弟自前挽,老媪拄杖,少妇相依,踉跄道上……前后相望也。由奉天至吉林之日,逆旅共寝食者皆山东移民。”(注:《白山黑水录》。)正是这样,边疆移民“闯关东”、“走西口”、赴台湾的迁徙活动不仅是一种单纯的移民活动,它已经在中国普通民众心理的深层烙下了不可磨灭的印记,成为一种忧伤文化的象征,代表了中国农民的悲惨命运。与此同时,我们也不能不看到,清代边疆自发性移民的迁徙动机除了谋生求职型以外,还存在许多更高层次的心理追求。动机源于人类的的基本需要,人类的基本需要包括因缺乏而产生的需要(生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要)和自我实现的需要。在清代,因走投无路而被迫踏上边疆移民征途的例子固然不胜枚举,而求有所发迹、求大展鸿业的边疆移民也在所多见。从上文的归因分析中就可以看出,C、D、E原因产生的边疆移民的动机层次明显低于F、G、H、I原因所导致的边疆移民的动机层次,后者的迁移活动含有满足移民主体社会需要和精神需要等高层需要的渴望目的。清代边疆移民既是一曲主旋律哀婉而幽怨的悲歌,同时也不乏光明的音色。在清代边疆移民的大潮中,有些人可以说是开发边疆的“弄潮儿”,边疆地区丰富的资源和广阔的市场对他们来说是英雄用武之地,边疆移民的征程对他们来说具有个人丰富自我的意义。因为清代边疆移民之所以出现,不仅有内地的“推力”,而且有边疆地区的“拉力”。我们忽视积极的开拓型边疆移民,就意味着否定了边疆地区的“拉力”。

人口在地理空间的流动属于水平式的社会流动,与垂直的社会流动具有密切的关系,二者有时相伴或相随发生。边疆与内地生产力水平的不平衡态造成了边疆移民的大潮,而边疆移民的社会垂直流动也是这种不平衡的产物。由于边疆移民的不断开发,由于边疆与内地的社会状况差异较大,故而边疆地区的社会结构发生了急剧变化,边疆移民的社会垂直流动速度和比率也是相当快、相当大的,许多边疆移民到边疆地区后都改变了其社会关系组合结构中的地位。当然,移民者的天赋条件、自获条件和社会条件不尽一致,其社会垂直流动的情况也相差悬殊。边疆移民的社会垂直流动按其幅度的大小和速度的可以分为以下几种类型: 第一种类型,移民到边疆地区后的境遇几乎依旧如故。这类移民在迁徙后一般仍沾著于土地之上而没有进入新的生产领域,自身素质较差,社会环境的有利条件也没有赐予他们或与他们失之交臂。1982年沈阳市西塔街道办事处修建房屋时所发现的吴俊升神道碑中有这样记载:“先世籍山东历城,以岁饥就食奉天,再徙昌图,祖天福,父玉,□□农。公移籍辽源,少为人牧羊。”吴俊升家世代务农,于咸丰末年迁到东北,但几十年都家贫如洗。该家无社会垂直流动的迹象,然而其社会水平流动却属于链式迁移,这种链式迁移产生的原因即在于其社会垂直流动的失败。

第二种类型,移民实现了一生中流动的目的但幅度小、速度慢。福建南安《武荣诗山霞宅陈氏族谱》提及一个名叫陈创芝者,“盛年经商台湾,铢寸累积,暮岁设肆吴山。”(注:《武荣诗山霞宅陈氏族谱》。)此人从盛年到暮年在台湾惨淡经营,备尝艰辛,终于过上一个小康生活,足见其成家立业的阶梯何等漫漫兮修远!

第三种类型,移民从社会的底层迅速一跃而成为富豪。陈逸松的祖父是福建省漳州府漳浦县人,因穷贫无以为生,遂于1842年单身搭乘一条小木船飘到台湾北部的淡水港,抵岸后不知所从,只好相信命运,将随身携带的一根扁担竖在地上,扁担倒向淡水的东南方,沿着这个方向走了数日,最后到达宜兰县浊水溪的地方。他在此开荒种地,两年后攒了一些钱,回到故乡将已经瘫痪的老母亲背上带到宜兰,从此定居下来。当时,清朝官员采取限制供应粮食、盐等办法以求控制高山族人,陈逸松的祖父便乘机进山贩卖私盐给高山族人,然后换取鹿茸、鹿鞭等贵重药物出卖给平地的汉人,迅速发迹,又回到故乡漳浦招募了一批又一批贫苦农民去宜兰浊水溪一带垦荒,于是,他由一个逃荒者变为宜兰第一个拥有五千多顷土地的大地主。从这一典型例子可以看出,凄凄惶惶的移民征途是一些人通向成功的道路,这种移民过程中包含了逃荒与富贵、不幸与幸运、大悲与大喜的人生沧桑世变。

第四种类型,移民的社会垂直流动贯穿于异代变迁之间。《东昌张氏宗谱书》中有这样的记载:“我张氏之先,居山东东昌府莘县长兴社杨皮营村。乾隆年间,我高祖岱公始游关外朝阳、凤凰等处。后至吉林之伯都纳青山堡镇东半截河子屯,察其土质膏沃,垦田躬耕,久之遂家焉。”(注:《东昌张氏宗谱书》。)嘉庆年间,张廷举的祖父兄弟三人因穷困潦倒而先后来到黑龙江省阿城县福昌号屯(因其家开设的杂货铺商号而得名)。他们在前辈的基础上残酷剥削农民,特别是从关里后到东北的农民,家业很快扩大,陆续在榆树、阿城、宾县、五常、巴彦、绥化、呼兰、克山、兰西等八九个县拥有大量房地产。据《东昌张氏宗谱书》所载,他家仅在克山一县就有土地一千多垧,在阿城、五常、绥化和呼兰等地都开有杂货铺、粮栈、钱庄、烧锅(酒厂)、油坊,在林区有林场,在松花江岸还有一个拥有一千多匹马的大牧场,为东北汉族最著名的富商大地主之一,连清廷的副都统上任都得先来登门拜访。然而,到张廷举父亲那一代,由于日俄经济侵略势力伸入东北广大农村,再加上马红眼领导的农民起义军的沉重打击,这个新兴的暴发户家族遂逐渐走向破产和衰落,分家析产,一蹶不振。历史的发展可谓变幻莫测,一些边疆移民的沉浮升降也常常轮回替转。

二、清代边疆移民的地区性差异

在前面,我们从清代边疆移民整体出发着重分析了其群体的层次等级特征,但这种研究仍是一种线性的考察。如果我们转换一下视角,那么清代边疆移民的地区性差异就会清晰地凸现于我们的视野之内。清代边疆与内地的生产力不平衡态导致了清代边疆移民的大潮涌动,而边疆地区各种条件的不平衡性与清代边疆移民地区性差异之间的关系更是灼然可见。我们认为,清代边疆移民的地区性差异表现为以下几方面:

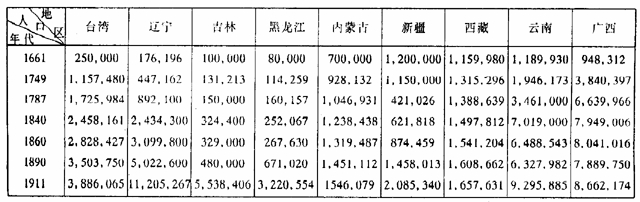

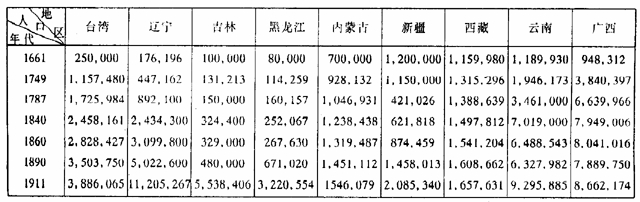

其一,各边疆地区的移民数量规模极不平衡。就笔者接触到的材料来看,赵文林、谢叔君《中国人口史》一书运用现代概率统计学方法对清代人口史料进行审订和推算,其各项核实修正后的数据相对来说较具有权威性,因此我们在这里依据该书中的数据资料制成如下清代边疆(未包括海南岛)人口统计表:

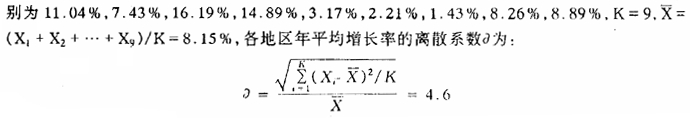

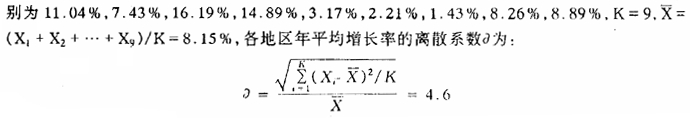

我们假设X[,1],X[,2]……,X[,9]分别代表台湾、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、西藏、云南、广西在1661—1911年的人口年平均增长率,K代表上述边疆各地区的项数,则X[,1],X[,2]…,X[,9]分

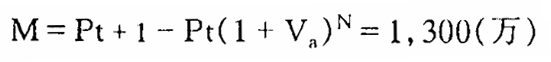

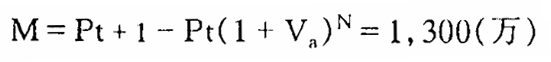

可见当时边疆各地区年平均增长率的不平衡性之大。历史资料表明,西藏地区在有清一代吸收的移民数量微乎其微,该地区的开发是本地区固有民族依靠自身力量进行的,其移民绝对数量可以视为零,为边疆各地区中移民数量的最小值。与此相对照,东北移民的数量则令人咋舌。在1881—1911年的三十年间,东北人口增长了4倍多,年平均增长率为4.77%。由于在旧中国,人口自然增长模式普通以高出生率、高死亡率而产生的低增长率为特征,东北也不例外,其人口再生产的诸指标与全国各地区应大致相同,所以这时期东北人口高速增长的主要原因不在于自然增长方面的差异,而在于机械增长量、即人口净迁入量的增加。我们设M为机械增长人口数,Pt、Pt+1为一地区在时刻t和t+1的总人口,n为倒t+1的年数,V[,a]为参照年均增长率(在时刻t至t+1之间),并以全国同期平均增长率为参照增长率,则可以对东北在1881—1911年这段时间机械增长量M进行推算:

该值并非等于真正的移民数量,但大致反映了东北当时移民的规模。

其二,边疆各地区移民的迁出地呈偏集状态。如前所述,闯关东、走西口、赴台湾浓缩了边疆移民无数悲凉的故事以及由此产生的种种希望和机遇,成为清代大多数移民的主要迁移路线。其中,闯关东的移民主要迁出地为河北、山东、山西等地,走西口的移民主要迁出地为河北、山西、陕西等地,赴台湾的移民主要迁出地为福建、广东,到新疆的移民主要来自甘肃、陕西、四川等地,至于四川人口则素有向云贵地区迁移的传统。对此,清代的谱牒资料有比较明显的反映。《辽阳吴氏族谱》有这样的记载:其先世原为山西太原府瓦房村人,顺治八年(1651),“迁至奉天省辽阳城高丽门里,始隶旗籍,占地五十余亩,再迁辽阳城北五十里孟胡屯,选村之原,服田力穑,经营家室,遂聚族居之。”(注:民国《辽阳吴氏族谱》。)《蓉城北乡沙里房氏宗谱》中记载说,郴州房氏第二十世的十一名外迁者中,三人往云南落籍,其中三人落业矿厂。这反映了乾嘉之际云南、贵州等地矿厂兴旺、很多外省人纷纷前往聚集开矿的情况。该宗谱还有“叶林,生于嘉庆二十二年,往粤西贸易未归,落叶桂林”的记载。(注:光绪《蓉城北乡沙里房氏宗谱》。)山东潍县《陈氏族谱》中专门编有《寄籍图》,我们据此可以看出,在该族十二至十七代间,外迁者共有103人,其中去口外蒙古地区的51人、去东北关外的18人。(注:《潍县陈氏宗族》。)

造成这种边疆移民迁出地集中化倾向的主要原因是距离。在一般情况下,距离相对短一些,则迁移活动越容易一些,迁移量与迁移距离呈较强的负相关关系,但也有象锡伯族从东北迁到西北那种由清政府组织的超长距离迁移之类的例外。在中国传统小农经济体制下,边疆移民常常与故土在心理上有着难以割舍的情结,距边疆诸地区较近省份的人口迁移到毗邻边疆地区时,其心理和物质准备要容易一些,对毗邻边疆地区的生活和生产方式较容易适应,可是,在其他地区则无此便利条件,道路辽逖,山川阻隔,难以远行,人们只好苟活一隅。同时,与边疆距离较近地区的人口迁往边疆的历史比较久远、起步早,这样便会产生“踩路效应”。一方面,只要前人到边疆立稳脚跟、踩出了一条路之后,就会在后面的人心理中产生诱发因素,后人就会跟着前进,致使人越来越多;另一方面,这些地区移民到边疆后传递信息、鼓励资助迁出地的亲友前去投奔落脚,这种正反馈效应也强化了移民迁出地的集中分布。

其三,移民到边疆地区后与该地区固有土著居民的关系呈现地域多元化的状态。在清代台湾开发过程中,高山族力量弱小,汉族大量移民涌入后对高山族进行欺凌、迫害的现象是不可否认的事实。日本立教大学台湾籍历史教授戴国辉曾经坦率地指出:“我们客家人和福佬人双手并不是顶干净的,尤其是参与开拓台湾的客家父祖辈扮演过侵占山地的先锋队。因而我始终保有一种‘原罪’感。”(注:戴国辉《台湾史研究》远流出版公司,1984年第23页。)汉族移民一般涓滴式地注入滇桂地区,与当地土著民的冲突较少。在新疆,移民多系清政府有组织的屯垦人口,通常因汉、回隔离而较少发生冲突。在东北,满族是当时全国的统治民族,所以汉族移民早期多投靠满族旗人,随着时间的推移,满族旗人的经济力量迅速衰微,汉族移民很快远远超越和取代了旧日的主体力量而成为新的主人,却始终不敢与满族发生直接冲突。内蒙古地区的情况与东北既相似又相异。清王朝为了自己的统治地位保护蒙族的经济利益,内蒙古的蒙族人口远远多于东北地区满族人口,再则,内蒙古地区的汉族移民势头也没有东北地区那样迅猛,这样汉族移民在蒙古寻求当地王公贵族保护的历史持续了很久。到清末,汉族移民随着人口数量增加和经济势力增长逐渐与当地蒙古族发生了比较尖锐的冲突。例如,李守信的祖先是山东济南府长清县李家庄人,单身跑到土默特旗给蒙古人耕地,后被主人招为养老女婿,入了蒙古籍,成了“随蒙古”,其后代比较善于经营土地,家境逐渐宽裕起来,至清代末年,家中已拥有300多亩土地,还有牛马和羊群,并从破产的蒙古贵族手中买到一百多串“小租”。据李守信说,最初移居蒙古牧区的汉人都依附于蒙古人,如果不入蒙古籍,便动辄得咎,砍柴不许越界,牧养不准出圈,并且有蒙古地痞流氓随便闯入汉民家中索要酒食。

其四,各边疆地区移民的组织类型不同,尤其表现为清代新疆地区由国家政权直接参与和出面组织的计划型移民比较突出,而其它地区则以自发型移民为主。清代新疆计划型移民有三个特征:一、它是清政府巩固国防、以边养边政策的产物;二、它是通过国家有计划协调和行政组织来实现的;三、它得到国家移民投资的支持。清代自发型移民则截然不同,这表现为:一、它主要是在经济利益目标吸引下,通过迁移者的主动选择来实现的;二、移民的投资费用由迁移者个人自筹解决;三、移民迁移的连续性强,因为在私有制的农业传统自然经济格局下,有宜耕土地就自然诱发着人口迁移,作为小生产者的农民为寻求土地而进行迁移是必然的。清代计划性移民的组织形态一般具有规范性,而自发型移民的组织形态则有时呈现出边疆移民社会所特有的异常性。在清代边疆开发史上,有两个不能不提到的著名移民人物,一个是东北的“韩边外”(韩宪宗),另一个为内蒙的王同春。《南园丛稿》有这样的记载:“韩边外者,初不详其名字,山东登州人。迁辽东复州,年三十余,复东徙吉林之金城。”(注:张相文《南园丛稿》,卷5。)嘉庆年间,韩宪宗的父亲韩元毓因家境贫困,兼遭灾荒,遂从山东逃难到辽宁复州,于1813年生韩宪宗。1825年左右,韩元毓用一条扁担挑着仅有的行李和什物,带着全家老小迁到吉林,虽比较容易度日卒岁,但生活也较贫穷。韩宪宗因赌博不得不离家出走,最后到夹皮沟金厂挖金,为人侠义,在驱逐马贼的斗争中崭露头角,被众人推为首领。韩宪宗凭借夹皮沟富饶的黄金资源逐渐发展自己的势力,桦甸、安图、靖宇(当时的濛江)、抚松一带俨然成了韩家的“独立王国”。韩宪宗豢养私兵,号称有“乡勇三千”,设立了一整套统治机构,该机构的中枢机关称为“会房”。史载,“居斯土者,且只知有韩氏,而不知有国家、有政府。”(注:《桦甸县志》卷五,第3页。)韩边外的统治集团是一种拥有武装、旨在劳动谋生、以把头制为基础组织起来的流民团体。王同春是当时直隶邢台县人,同治十三年(1874)来到后套做工,后来自己租种蒙地,逐渐自创牛犋,并以隆兴长(今五原县城南)为大本营,发展土地。他识水脉、懂工程设计,能用土法测量,起初以技术作为入股资格与他人合伙开渠,后因发生矛盾自立门户,由于善于总结经验,开渠引水多获成功。光绪七年(1881)开永和渠,光绪十二年(1886)又开同和渠(后改名为义和渠)。开渠之后,“地随水走,人随地走”,耕地扩大,王同春招募的移民日益增加。清末后套共有八大干区,每区周围数百里,他独自一人就开辟五个区,拥有良田一万余顷,牛犋七十个,几乎占据了整个后套地区。王同春拥有武装,对移民使用私法进行管辖。在边疆移民社会中,移民蜂拥云集,泥沙俱下,资源的有限性不时引发各种血腥争斗,形成边疆社会巨大的动乱场。按照社会学的观点,组织活动以适应环境为目标,稳定的环境允许组织进行常规化、标准化的活动,变动不居的动态环境则要求组织及时地作出适当的反应,一切组织都是实现一定目的的社会系统,必须对社会提供功能效果。自发型移民到封建生产力不发达的边缘地区后,面对群龙无首、混乱不堪的社会环境,其头脑深处的皇权和专制主义思想更加浓烈,迫切要求顶天立地、叱咤风云的领袖人物使他们的生产秩序化、生活安宁化,这样便使移民中基于感召性权威而建立的不同于习惯的组织形态应运而生。如果说新疆的移民屯垦是理性一法律化的组织,韩边外一王同春现象的移民组织属于神秘化的组织,那么,台湾地区的移民则更多地依赖于传统的组织。从谱牒资料中可以看出,林先坤生于雍正三年(1725年),24岁时渡台,能力高强,“始而耕田为业,克勤克俭,以振家声。亦难先贫于后富之,其贫而不谄之,其富而不骄之,贫而守分,富而施仁。”(注:林畴《潮州饶平林氏大宗谱牒》,影印手抄本,第76页。)因此六年有成,遂于乾隆二年(1738)回乡省亲,并带族人林孙檀等一同赴台,开辟田园,聚集成庄,为当地的领袖人物。(注:林祁钊《林氏族谱》,影印手抄本,第5页。)在拓殖过程中,林先坤运用中国社会结构中宗族组织的原则来结合力量,与其它几位族长组织学会,先后成立了五十九公、次圣公、观音公、拱震公等合约字蒸尝,一方面祭祀祖先,一方面投资于土地经营。这种宗族团体的组成是采取志愿的形式,这样其派下人的权利与义务关系与传统宗族组织的“照房份”稍有区别。不过,他们所供奉的唐山祖和祖籍地所奉祀的一样,所以这种蒸尝可以说是一移殖性的宗族组织,具有强烈的经济取向,在早期资本凝聚与团结族人自保自卫的功效上发挥了极大的作用。由此可见,中国封建社会传统的宗族组织在台湾边疆移民社会时期已经发生显著变异,是自发型移民因毫无官方资助而以祖籍地为基础的互相合作的地缘团体。

其五,各边疆地区的移民众趋人格大不相同,特别是台湾地区的移民与其它地区的移民相比尤为明显。福建、广东沿海地区海岸曲折,人民与海相习,视海洋为坦途,这种地理环境对当地居民以冒险精神为特质的海洋性开放性格的养成无疑具有得天独厚的条件。另一方面,十六世纪以后,闽粤沿海地区社会经济条件恶化,资本主义萌芽发育较早,而葡萄牙人、日本人在沿海地区的出现增加了海外贸易的机会,于是,一种冒险与谋利的精神逐渐普遍酝酿,产生功利主义的思想。这一地区的民众“唯利是趋”、“趋利喜作”的众趋人格心理定式,往往使他们“遗祖宗之丘基,族党之团圆,隔重洋之渡险,窜处于天尽海飞之地”,成为中国人最具有进取心和喜欢冒险的分子。正是这样,台湾地区移民的“开拓者精神”较其它边疆地区的移民表现得更为淋漓尽致。与台湾地区相比,清代东北、内蒙等地的移民的进取心和开拓性相对而言要弱一些。我们在史料中常常可以看到这样的现象:一些山东移民憨厚朴实,到东北后一心务农,试图依靠东北的广阔土地和自己的辛勤劳动求得五谷丰收、全家温饱,但仍然无法摆脱穷困的阴影;一些移民到内蒙后虽然发财致富,却舍不得花一文闲钱,吃穿极其朴素,没有改变陕北人在原籍的节俭习惯,表现出强烈的自我抑制型人格特征,连在内蒙、新疆等地定居的晋陕商人也多采取保守的经营方式以求稳步发展。从本质上说,移民活动本身就具有冒险性,因为移民活动的行为主体必须克服人口分布的惰性,而移民的前途往往也含有一系列未知的因素,没有足够的勇气是无法付诸实践的。然而,在中国封建社会,生产力水平不高,自然经济占主导地位,百里而异习、千里而殊俗的情况十分明显,地域因素对人们性格的形成影响极大,由于边疆移民迁出地分布呈偏集态且迁出地社会变迁的内容、方式、程度、次序等具有不平衡性,所以边疆各地区移民的社会性格必然具有异质性,其开拓性和进取心的强弱程度不尽相同。

三、从清代边疆移民看边疆开发的不平衡性

劳动力是生产力最重要的构成要素,边疆移民是清代边疆开发的重要行为主体,边疆移民的差异性不能不对清代边疆开发的不平衡性产生直接或间接的影响。

人口系统既具有远离平衡的开放性又具有非线性的反馈机制,这样它便具备了自发产生各种时空有序结构即耗散结构的条件。人口系统的耗散结构在空间状态上表现为人口的地区分布必然呈现出一定的规律性、各地区人口的数量和密度会自发趋于某一适度。正是如此,清代边疆移民数量在非均质的地域空间上不可能分布均衡。大致上,清代边疆移民数量增长的快慢可分为四类地区:(a)增长特快区,包括台湾和东北;(b)增长较快区,包括内蒙和新疆;(c)常态增长区,包括广西、云南和海南;(d)特慢增长区——西藏。从东南的台湾起,按逆时针方向依次经过东北的黑、吉、辽三省和正北的内蒙、西北的新疆、西南的西藏一弧圈,边疆移民的规模基本上趋于越来越小,边疆开发的水平也随之基本上越来越低,这绝非偶然的巧合。因为,自然资源的状况决定了人口承载力和人口经济容量,从而支持边疆开发所能达到的一定经济增长速度。换言之,清代边疆开发中存在着这样一条因果链条:区域的自然差→移民数量差→边疆经济开发水平差。还需要指出,区域的自然差产生的不单纯是移民的数量差,移民是资金和技术的载体,而资金和技术与移民数量一样都是支持边疆经济增长的重要因素,这意味着区域的自然差通过影响移民数量而对边疆经济增长产生的是一种扩大效应。清代边疆开发过程中东部与西部差距之所以明显扩大,与这种扩大效应密切相关。

区域经济非均衡运动理论认为,非均衡运动是经济地域运动的绝对规律,区域经济集中增长与均衡扩散是区域开发布局的基本内容,它们的对立统一是区域生产力分布发生变化的基本动因。区域经济开发早期以增长极点开发为主要形式,中期以点轴开发为主要形式,晚期以网络开发为主要形式。有清一代,边疆地区的人口动态分布状况通常与边疆地区经济发展空间组织形式的演变过程相吻合。在台湾,清初成片开发主要在台南地区,到康熙四、五十年间,台湾县境开发殆尽,移民分别向南、北两个方向发展,到雍正年间,南至琅 (今恒春)下淡水一带,北至新庄、艋?{、板桥、新店溪一带,西部平原肥沃易耕之地大部分已垦为田园。在开垦之初,垦殖地区多以点状分布,后来各点逐渐扩展并互相连为一片。至乾隆末年和嘉庆年间,较为瘠瘦或交通不便的花莲溪流域、中部埔里社盆地等地区得到开发。清代台湾东?部被称为后山,直到道光年间才有移民进行开垦,而且垦区也较为有限。在东北地区,辽宁由于距离内地封建经济扩散的空间距离较近,易于接受扩散地区的辐射力和扩散效应,因此在1881年的东北移民主要分布在辽宁,随着移民在清末大量涌入东北,东北地区经济大规模开发的前沿线不断向北推移,到1911年时,辽宁人口所占比重下降了近33个百分点,而同期吉林人口比重提高了近23个百分点。由此可见,东北移民的动态人口分布已出现了由不平衡趋于平衡的倾向,人口密度开始向平均值靠拢,移民在东北地区的递次推进与东北地区经济开发的空间演变是同步发展的。在内蒙,南部地区汉族移民数量大,农业成为该地区最主要的生产方式;再往北一点,汉族移民逐渐减少,蒙古人较多,形成了半农半牧的经济区域,其农业经营方式远比南部汉族移民的耕作粗放,蒙古人将自己的这种耕作方式称为Mogol tariya,意为“蒙古农业”,亦即当地汉族移民所说的“漫撒籽”,不过半农半牧区在畜牧业方面打井、搭棚、筑圈、划分草甸子的现象比牧区更为普遍;汉族移民直到清末都几乎没有渗透到内蒙北部地区,故而该地区为牧区。很显然,汉族移民在蒙古由南向北呈递减趋势,农业比重也由南向北呈递减趋势,并且农业经济区域随汉族移民不断向北渗透而扩大。新疆地区移民和土地开垦带有较浓厚的计划性色彩,但也反映了移民的集聚和延伸状况决定经济布局展开的空间格局的客观规律。清朝在新疆的屯垦最早在巴里坤、哈密、吐鲁番等东疆地区创办,后来伴随着移民的大批迁入,北疆地区的屯垦沿天山北麓自东而西水平延伸,不断增加,形成了巴里坤垦区、奇台垦区、乌鲁木齐垦区和伊犁—塔城垦区的农业整体布局。由于清前期采取重北轻南的移民屯垦方针,大批汉族移民进入了北疆,使北疆社会经济发生了翻天覆地的巨大变化,彻底扭转了几千年来北疆比南疆落后的局面。在此之前,南疆是新疆的经济重心,素称“居国”,以农业为主,北疆素称“行国”,以游牧为主,而在此之后,北疆社会经济发展水平都一直远远高于南疆。究其原因,这种经济重心的历史性转变在很大程度上不能太归于清前期重南轻北的移民屯垦。嘉庆年间,北疆农业区的基本格局形成后虽然没有出现整体性变化,但开垦的中心区域已呈现向西转移的趋势。因为,乾隆年间以来发展最快的乌鲁木齐垦区水土条件较好,主要荒地多已安户认垦,其开拓步伐不能不逐渐放慢。与此同时,偏处西陲的伊犁随着内地因岁歉而辗转流入的就食人口的不断增加,大大加快了土地开垦和水利建设的速度。道光以后,新疆的开发活动又具有南北并举、全面兴起的特点。我们由此可以得出结论:迁移是人口再分布的杠杆,移民指向性往往塑模着边疆经济开发的生产力空间的分布。

(今恒春)下淡水一带,北至新庄、艋?{、板桥、新店溪一带,西部平原肥沃易耕之地大部分已垦为田园。在开垦之初,垦殖地区多以点状分布,后来各点逐渐扩展并互相连为一片。至乾隆末年和嘉庆年间,较为瘠瘦或交通不便的花莲溪流域、中部埔里社盆地等地区得到开发。清代台湾东?部被称为后山,直到道光年间才有移民进行开垦,而且垦区也较为有限。在东北地区,辽宁由于距离内地封建经济扩散的空间距离较近,易于接受扩散地区的辐射力和扩散效应,因此在1881年的东北移民主要分布在辽宁,随着移民在清末大量涌入东北,东北地区经济大规模开发的前沿线不断向北推移,到1911年时,辽宁人口所占比重下降了近33个百分点,而同期吉林人口比重提高了近23个百分点。由此可见,东北移民的动态人口分布已出现了由不平衡趋于平衡的倾向,人口密度开始向平均值靠拢,移民在东北地区的递次推进与东北地区经济开发的空间演变是同步发展的。在内蒙,南部地区汉族移民数量大,农业成为该地区最主要的生产方式;再往北一点,汉族移民逐渐减少,蒙古人较多,形成了半农半牧的经济区域,其农业经营方式远比南部汉族移民的耕作粗放,蒙古人将自己的这种耕作方式称为Mogol tariya,意为“蒙古农业”,亦即当地汉族移民所说的“漫撒籽”,不过半农半牧区在畜牧业方面打井、搭棚、筑圈、划分草甸子的现象比牧区更为普遍;汉族移民直到清末都几乎没有渗透到内蒙北部地区,故而该地区为牧区。很显然,汉族移民在蒙古由南向北呈递减趋势,农业比重也由南向北呈递减趋势,并且农业经济区域随汉族移民不断向北渗透而扩大。新疆地区移民和土地开垦带有较浓厚的计划性色彩,但也反映了移民的集聚和延伸状况决定经济布局展开的空间格局的客观规律。清朝在新疆的屯垦最早在巴里坤、哈密、吐鲁番等东疆地区创办,后来伴随着移民的大批迁入,北疆地区的屯垦沿天山北麓自东而西水平延伸,不断增加,形成了巴里坤垦区、奇台垦区、乌鲁木齐垦区和伊犁—塔城垦区的农业整体布局。由于清前期采取重北轻南的移民屯垦方针,大批汉族移民进入了北疆,使北疆社会经济发生了翻天覆地的巨大变化,彻底扭转了几千年来北疆比南疆落后的局面。在此之前,南疆是新疆的经济重心,素称“居国”,以农业为主,北疆素称“行国”,以游牧为主,而在此之后,北疆社会经济发展水平都一直远远高于南疆。究其原因,这种经济重心的历史性转变在很大程度上不能太归于清前期重南轻北的移民屯垦。嘉庆年间,北疆农业区的基本格局形成后虽然没有出现整体性变化,但开垦的中心区域已呈现向西转移的趋势。因为,乾隆年间以来发展最快的乌鲁木齐垦区水土条件较好,主要荒地多已安户认垦,其开拓步伐不能不逐渐放慢。与此同时,偏处西陲的伊犁随着内地因岁歉而辗转流入的就食人口的不断增加,大大加快了土地开垦和水利建设的速度。道光以后,新疆的开发活动又具有南北并举、全面兴起的特点。我们由此可以得出结论:迁移是人口再分布的杠杆,移民指向性往往塑模着边疆经济开发的生产力空间的分布。

移民的资金状况对边疆各地区经济开发的速度、效果影响甚钜。总起来说,贫苦农民是清代边疆移民的主体,不过在台湾地区的移民中,有资金者所占比重较诸边疆其它地区要高一些,而且所发挥的作用也要大一些。东北地区的移民起初都几乎一文莫名,逃荒型和谋生型移民居多。史载,张作霖的曾祖张永贵本系直隶河间府大城人,于道光年间“因家无恒产,衣食维艰,遂出关谋生,止于海城。”(注:静庵《张作霖一生的历史》,《时新报》1978年6月1日。)又如,武百祥本系河北省乐亭县何新庄人,因家穷念不起书,十三岁时(1892年)跟随舅父跑关东,在宽城子(长春)一家杂货店做了七年的伙计。该店后遭战祸而倒闭,而哈尔滨当时因沙俄开始修东满铁路而逐渐兴起,许多破产农民、小商贩和生活无着落的人都涌向哈尔滨以求发财。武百祥与一个叫苗二磕巴的人相识,苗说他在哈尔滨有位朋友能帮助办到赌局许可证,武百祥便随身带了一些袜子、腿带等与此人一同步行来哈,住在同发街一家小店等苗二磕巴联系设赌局,因无事遂在住店门前摆地摊,出卖随身所带的货物,不久就销售一空,接着又去长春背回一些小百货摆摊出售。哈尔滨当时时兴怀表,但缺乏表链,武百祥在一家法商表行发现新到了大宗表链,将其全部一次买到,垄断了哈尔滨的表链市场,大获其利。光绪三十二年(1907年)冬,有些从京奉铁路北来的旅客戴着英式皮帽,人们都对此十分喜爱,却苦于当地无货源,武百祥自己买缝纫机照原样仿做,自产自销,又一次获得丰厚的利润。后来,武百祥成了哈尔滨同记商场的创始人。张永贵、武百祥可以说是东北移民的典型,他们在闯关东时都是身外无长物的赤贫者。的确,内蒙、新疆地区有一些殷富的商业移民,可是他们中有许多人把经营所获的资金通过山西帮票号汇往内地,反而出现资金逆流的回程效应,无助于已开发地区与待开发地区之间经济不平衡的缩小。台湾地区的情况迥然不同。在当时,相当一部分拥有资本而雄心勃勃的“有力者”来到台湾,如在南部则向官府请领垦地,如在北部则与先住民商让垦地,始则自投资本,自行开垦,占地既广乃另招农民扩大再垦范围,结果成了名为垦户的豪族。诸如彰化有施世榜、杨志申,新竹有王世杰,台中有吴洛、张振万、林成祖,台北有林平侯,淡水有胡倬猷、姜秀銮、周邦正,他们“内有数百甲之土地,外则代表几百千之农民”,“其势隆隆,隐然有如小诸侯。”正是这样,除了有少数的例外,台湾豪族控制之风,更甚于大陆。台湾移民中这一部分来自大陆较有资力的冒险人物成了拓垦的领导者和组织者,民间经济主体比较发达,所以台湾经济开发在有清一代遥遥领先于其它边疆各地区。海南岛与台湾同是我国两大岛屿,称为我国东南双目,但清代海南岛经济开发却远逊于台湾,造成这种不平衡的原因错综复杂,移民的资金状况不同即是其中之一。有清一代,海南岛移民达二百一十多万,比明代几乎增加四倍,平均每年都有近万人从大陆入居,然而海南移民自明朝末年以后绝大多数都没有资产,他们在农业上只要是自耕农,就已感到相当满足。在这种情况下,每户耕地面积愈发细分,琼山、文昌、儋州、安定、澄迈、乐会、万州等州县的耕地过去保持着余裕的局面,而到清后期则接近不能再分的界限,因此海南岛的经济开发便陷入一种类稳定均衡状态而不能自拔,发展比较缓慢。我们由此可以看出,边疆移民在开发过程的资金供求在空间上的配置不平衡态势,必然会衍生出边疆开发结局的差异性。我们并不是说台湾地区的开发中不存在资金饥渴症,只是说它相对于其它地区来说程度要轻微一些。台湾地区的土地开发之所以拓垦一片成功一片,内蒙古地区土地开发之所以造成生态环境破坏现象比较严重,原因即在于内蒙地区移民对土地投资不足,耕垦多而培壅少,结果在地力耗尽后不得不加以放弃而转到其它地方,台湾地区则土壤肥沃,资金供应也相对充沛,以此台湾地区的经济开发成效比内蒙较为显著不是没有道理的。历史昭示我们:边疆移民在边疆开发过程中资金供求缺口越小,开发效率越佳,反之则不仅开发速度缓慢而且容易导致破坏生态环境的经济短期行为。

边疆移民在各地区达到高潮的时点不一,边疆各地区经济成长的成熟性处于不同阶段上。从全国范围来看,东北和台湾的经济在清代已经被启动起来。由于汉族移民在台湾开拓时间短,台湾社会在一个较长时期都属于不断拓殖的移民社会,后来经过“内地化”运动的社会转型,便逐步发展成为与闽粤社会十分相似的土著社会,使台湾传统的社会结构具有明确的中国传统社会结构的基本形式。大约在1860年前后,台湾从移民社会过渡到了定居社会。在这时,居民已经以移民的后裔为主,亲属之间的血缘关系超过了同一祖籍的地缘关系,“分类械斗”趋于减少,社会相对安定,大陆上的士绅阶层、科举制度、文化思想等等相继移植过来,文风兴起,由筚路蓝缕、草莽习气甚重的移民社会向文治社会变迁。以丘逢甲为例,其家系客家人,远祖原居于河南卫辉府封丘县,辗转迁徙到粤东。到乾隆中叶,丘逢甲的曾祖父丘仕俊(第十八世祖)偕同镇平县的一批客家人,漂洋过海,向台湾迁移。丘仕俊迁台后,因台湾西部沿海平地大都有早期来台的福建漳、泉先民居住,便到接近山胞的内地半山区谋生,在旧属彰化的一个叫东势角的地方(今台中县东势镇)落脚。丘仕俊武艺高强,在此地辛勤拓殖,并设馆授徒,教习武艺,经过两代人的垦殖经营,丘家拥有的田产渐增,家境日裕,终于在此地站稳了脚跟。从迁台的第三代起,丘家子弟才有转向文事者。丘逢甲幼年习文、后来抵抗日军侵台,这一切都反映了台湾社会转化为定居社会后文风兴起、移民后裔转化为土著居民后对当地认同感增强的社会变迁。东北移民的高潮出现于清末,到清朝灭亡时仍方兴未艾,所以东北移民社会到清末仍未彻底完成其向土著化的社会转型,不过这种社会转型的运动由来已久,因此其移民社会成熟的程度也高于内蒙和新疆。一方面,清后期东北马贼、土匪盛行,反映着以流动性、不稳定性为特征的边疆移民社会土著化过程尚未完全终结;另一方面,东北社会模式中特殊的“边疆性”色彩随着时间的推移而逐渐消退、淡化,由封建边疆开发的移民社会适应态向传统封建社会正常态变迁的运动趋势越来越明显地表现出来。而其它地区的移民社会在清末均尚未出现大规模的土著化现象。^

【专 题 号】K24

【复印期号】1998年05期

【原文出处】《清史研究》(京)1998年02期第90~101页

【作者简介】张世明 中国人民大学清史所副教授 邮编100372

| 【内容提要】 | Genealogies(jia pu)are important historical sourcematerials.Based on an analysis of a large quantity ofgenealogies,this eSSay examines the conditions under whichmigration occuRRed and the relationship between theactivities of migrants and the uneven development of borderareas.It also highlights the special characteristics ofmigrant societies and its di、FFerences with traditional society.This article also utilizes research methods of economicdemography. |

一、清代边疆移民的群像素描

移民的概念不同于人口流动。所谓人口流动,是特指人口在地区间所出现的各种各样短期的、重复的或周期性的运动。这种人没有长期改变居住地的意图,他们出去了还要回来。目前人口学界对迁往他地达多久为移民尚无确定的标准;实际生活中移民与人口流动之间呈现出错综复杂的关系,所以有时难以严格区分。如张宗昌于光绪七年(1881年)出生于山东省掖县祝家庄,父亲是喇叭手、剃头匠,母亲是巫婆。张宗昌十二、三岁时帮其父掌铙钹,混日子,十五、六岁时随其母赴辽宁营口,在一家“宝棚”(即赌场)为赌佣,给赌徒端水送茶、跑脚打杂,昼夜与赌棍、小偷一类为伍,因被当地士绅视为祸患而遭驱逐,遂无处栖身,四处流浪,最后到北满当一名修筑中东铁路的工人,不久又沦落为胡匪,而其母当时只身一人在营口,相继与洗澡堂的老板、补鞋匠以及卖布的货郎姘居,混了一段时间后就不得不返回山东。(注:《军阀列传》。)本来,张宗昌与其母都有移居东北的倾向,可是其母由于形势逼迫而不得不中止移民动机,这种迁移行为便转变为人口流动。另一方面,流动人口也可以成为移民的先驱。当流动人口在某一迁徙地建立起新的社会关系、对迁徙地产生了依附感时,他们就有可能决定在迁徙地定居下来而成为移民。在清代前期,边墙内的陕西等地农民出边到蒙古地区耕种,春出秋归,名为“雁行”客户,是一种典型的流动人口。当时,由于这些雁行客户在边外暂时伙聚盘居,故而他们所开垦的土地被称做“伙盘地”。随着时间的推移,这种人口流动现象周而复始地循环进行,许多雁行客户便在蒙古地区逐渐定居下来,从而完成了向移民身份的过渡。由此可见,移民与流动人口之间的界线不一定划然清楚,泾渭分明。本文所说的移民是指改变过去的常住地点而迁到另一地区居住较长时间的人口。

社会经济条件是影响人口迁移与流动的主要因素,区域经济的不平衡便推动着人口的移动,使之成为历史发展过程中的经常性现象。只要社会经济活动中存在着非均衡状态,人口迁移就必然发生。人口迁移塑造出新的人口再分布结构,使人口结构的地域分布实现由量变到质变、由不平衡向相对平衡的发展。人口地域分布结构因人口迁移而趋向相对平衡,必然使社会经济的生产力区域结构随之趋于相对平衡并产生新的不平衡,反过来又推动新的人口迁移。

在中国传统农业社会中,人口的地域分布具有凝滞性,与耕地面积、粮食产量的分布相一致。正是这样,所以清代人口密度与经济密度二者基本上呈正相关,即人口密度较高的地区也是经济密度较高的地区,经济密度低的地区也是人口密度低的地区。相对于内地而言,清初边疆地区人口稀少,生产力水平比较低下。这种区域经济的非均衡态所形成的级差,为有清一代边疆移民如水赴壑趋势的出现提供了必要条件。当时,我国人口急剧增加,可是封建时代扩大再生产的规模又十分有限,这样,迅速增殖的人口形成相对过剩的劳动力不能被充分吸收,出现了劳动力资源得不到合理利用而压迫生产力的现象。福建、广东、江苏、浙江、山东、河北等已开发的地区人地不平衡状态日益严重,人地冲突日益尖锐。人口再生产和生活资料再生产的失衡本来已经使这些已开发地区的人口数量超过了其经济活动所能容纳的限度,而封建生产关系下的剥削体制则又使当时最重要的生产资料——土地的分配不均衡,加之饥馑、自然灾害、战乱等因素的影响,社会局部地区呈现混乱的动荡局面,于是地广人稀的边疆地区便充当了缓解内地人口压力的“安全制动阀”。在内地许多地区人满为患的情况下,大批内地民众不得不另谋他图,到边疆地区寻求生存与发展。另外,到清代的时候,中国封建社会经济经过千百年的缓慢发展,已达到相当高的程度,已具有开发边疆地区、扩大生产空间、更广泛地将各种自然和社会经济资源吸引到整个国家社会经济周转中来的客观要求和趋势。历史发展到一定阶段后,中国封建社会内地较发达的经济就会向边疆地区进行墨渍式扩散和辐射式扩散,这样,作为生产力要素的劳动力便不能不流向边疆地区而为边疆地区的经济开发提供劳动资源,呈现出“离心状运动”的趋势。换言之,中国封建社会经济生产力空间扩张的内在动力导致了边疆与内地之间人口分布不平衡格局的变动。

从上述可以看出,清代边疆移民服从于客观的经济必然规律。然而,客观的经济必然规律是贯穿于清代边疆移民这一纷繁复杂的历史现象的。清代边疆移民的身份背景形形色色,其迁移的动机也林林总总。下面,我们就其迁移的原因分别略加说明:

(A)流徙。这是一种强制性的移民活动,其迁移系统属于严密结构的迁移系统,其迁移行动是迁移主体由迁出地通过预定的行动轨迹而达到预期的迁入地的全过程。在这类迁移过程中,迁移系统的各组成要素和迁移链条具有较明确的规定性,毫无随机性而言。这种事例在谢国桢先生《清初东北流人考》中谈得很多,兹不赘言。

(B)军事驻防。边疆地区是国防前线,所以清政府为了巩固国防而往往派遣军队到边疆地区驻防,这些军队官兵服役期满后便在边疆地区安家落户,繁衍后代。爱珲王氏家谱记载:“先代籍历襄阳,式衿闾闱,家遂隆昌。康熙七年,奏调龙江,兼山以北,威凌气壮。罗刹慑伏,永镇边疆。历三百载,支派成行。”(注:《爱珲王氏家谱》。)

(C)躲避战乱。辽宁沈阳县人陈克让的祖先原住在福建晋江,清初避耿藩之难,始移家辽东。

(D)温疫。辽宁新宾县八旬老人肖某珍藏的族谱内容细致,文字晦涩,其大意是:祖籍山东莱阳,顺治年间发生瘟疫,家中人多染疾而死,幸存者无以为食,路逢绝境,投奔关东,当时推着独轮车,不知途中日月,辗转来此。刚到时,家中五口,无房舍,寄住同乡家,轮流居住,达数年。(注:《新宾肖氏家谱》。)

(E)水旱灾害。马占山的祖父马万龙的籍贯本是河北丰润,据马占山之女记载:“嘉庆初年,那一带遭水灾,大批难民流入东北。我曾祖父马万龙和曾祖母黄氏也挑筐逃难来到东北。”(注:《马占山将军》。)马万龙定居吉林怀德毛家城子村西炭窑屯,后生一男名叫马纯,一家三口过着无依无靠的生活。马纯长大后长年给本屯地主扛活,后在本屯人帮助下与本屯一家刘姓的女儿结婚,辛勤劳动多年,买了几亩地,接着又从本屯地主那里租赁几亩地,以维持全家生活,生一男一女。

(F)家庭矛盾。从福建《玉山林氏宗谱》来看,该族自十一世以后,迁台的人数很多,其先驱者约在顺治末、康熙初,亦即郑成功收复台湾之后。该宗谱记载了十五世林式霁赴台的经历:“式霁,字燕明,际宣公三公子。少失怙恃,为嫂氏所凌。年弱冠,航海之淡水,只身空乏,数十年间,蓄妻子,置田园。妣氏陈。尤善相居积,少阜延名师课子,逢源入台湾府泮。自是省之贡院、台之考棚、淡之城郭,公俱与有力;族中礼典,岁费周章,公首捐重金,倡建祀田。今持筹者权有二千余金,预为买沃计。晚年嫂茹贫难支,公时时接济,无令乏,后复为置良田二百金以赡之。”(注:晋江《玉山林氏宗谱》。)

(G)求学。清朝统一台湾后,台湾因草莱初辟,文化落后,故入泮较大陆要容易一些。那些屡困科场的大陆诸县(尤其是泉、漳二府)学子们为了获取秀才资格,便东渡台湾进学。晋江县林宏礼生于康熙十九年,少年时“迨屡试晋水,久困莫售……爰喟然叹曰:‘何不可遨游东宁,聊托一试?’于是登堂拜别,羁迹台湾,凡御史观风月课,以逮府县两试,其夺矛试艺,几于累牍也。”(注:晋江《玉山林氏宗谱》。)

(H)经商。乾隆初年,山西祁县乔姓和徐沟县秦姓二人自幼结为异姓兄弟,相偕来到内蒙的萨拉齐,在老官营村当铺当了多年佣工,稍有积蓄,便转移到包头两脑包交通要道开设草料铺,兼售豆腐、豆芽、饶饼、以及零星百货。嘉庆年间,他们两家便合资三万两白银开设了清代蒙古历史上有名的商号“复盛公”,以经营油、粮、米、面、酒、醋“六阵行”生意为主。

(I)仕宦。周冕,字少逸,浙江嘉兴府人,生于道光十一年(1831年),他曾在清末奉命署理蒙垦事务。当时,他已至耄耋之年,为了预思后路、安度晚年之计,在丈量荒地时将松花江北岸一带土质肥沃的荒地留下来据为己有,并于光绪三十二年(1906年)在黑龙江肇东县建屯落户,取屯名为“同仁堂”,其家在清末有地一千二百余垧、房屋百余间、佃户一百五十余户。

(J)响应政府屯垦的招募。乾隆二十六年(1761年),清政府招募内地民众赴新疆屯垦,当时寄籍肃州经商的山西临晋县人卢文忠便情愿自备车辆路费,挈眷前往认垦,受到皇帝的特诏嘉奖。

诚然,破产农民是清代边疆移民的主体,他们为生活所迫不得不背井离乡,在“闯关东”、“走西口”、赴台湾的征途中留下了一个个辛酸而悲伤的故事。《白山黑水录》在描述东北地区开禁后的移民状况时这样写道:“由奉天入兴京,道上见夫拥只轮车者,妇女坐其上,有小孩哭者眠者,兄以后推,弟自前挽,老媪拄杖,少妇相依,踉跄道上……前后相望也。由奉天至吉林之日,逆旅共寝食者皆山东移民。”(注:《白山黑水录》。)正是这样,边疆移民“闯关东”、“走西口”、赴台湾的迁徙活动不仅是一种单纯的移民活动,它已经在中国普通民众心理的深层烙下了不可磨灭的印记,成为一种忧伤文化的象征,代表了中国农民的悲惨命运。与此同时,我们也不能不看到,清代边疆自发性移民的迁徙动机除了谋生求职型以外,还存在许多更高层次的心理追求。动机源于人类的的基本需要,人类的基本需要包括因缺乏而产生的需要(生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要)和自我实现的需要。在清代,因走投无路而被迫踏上边疆移民征途的例子固然不胜枚举,而求有所发迹、求大展鸿业的边疆移民也在所多见。从上文的归因分析中就可以看出,C、D、E原因产生的边疆移民的动机层次明显低于F、G、H、I原因所导致的边疆移民的动机层次,后者的迁移活动含有满足移民主体社会需要和精神需要等高层需要的渴望目的。清代边疆移民既是一曲主旋律哀婉而幽怨的悲歌,同时也不乏光明的音色。在清代边疆移民的大潮中,有些人可以说是开发边疆的“弄潮儿”,边疆地区丰富的资源和广阔的市场对他们来说是英雄用武之地,边疆移民的征程对他们来说具有个人丰富自我的意义。因为清代边疆移民之所以出现,不仅有内地的“推力”,而且有边疆地区的“拉力”。我们忽视积极的开拓型边疆移民,就意味着否定了边疆地区的“拉力”。

人口在地理空间的流动属于水平式的社会流动,与垂直的社会流动具有密切的关系,二者有时相伴或相随发生。边疆与内地生产力水平的不平衡态造成了边疆移民的大潮,而边疆移民的社会垂直流动也是这种不平衡的产物。由于边疆移民的不断开发,由于边疆与内地的社会状况差异较大,故而边疆地区的社会结构发生了急剧变化,边疆移民的社会垂直流动速度和比率也是相当快、相当大的,许多边疆移民到边疆地区后都改变了其社会关系组合结构中的地位。当然,移民者的天赋条件、自获条件和社会条件不尽一致,其社会垂直流动的情况也相差悬殊。边疆移民的社会垂直流动按其幅度的大小和速度的可以分为以下几种类型: 第一种类型,移民到边疆地区后的境遇几乎依旧如故。这类移民在迁徙后一般仍沾著于土地之上而没有进入新的生产领域,自身素质较差,社会环境的有利条件也没有赐予他们或与他们失之交臂。1982年沈阳市西塔街道办事处修建房屋时所发现的吴俊升神道碑中有这样记载:“先世籍山东历城,以岁饥就食奉天,再徙昌图,祖天福,父玉,□□农。公移籍辽源,少为人牧羊。”吴俊升家世代务农,于咸丰末年迁到东北,但几十年都家贫如洗。该家无社会垂直流动的迹象,然而其社会水平流动却属于链式迁移,这种链式迁移产生的原因即在于其社会垂直流动的失败。

第二种类型,移民实现了一生中流动的目的但幅度小、速度慢。福建南安《武荣诗山霞宅陈氏族谱》提及一个名叫陈创芝者,“盛年经商台湾,铢寸累积,暮岁设肆吴山。”(注:《武荣诗山霞宅陈氏族谱》。)此人从盛年到暮年在台湾惨淡经营,备尝艰辛,终于过上一个小康生活,足见其成家立业的阶梯何等漫漫兮修远!

第三种类型,移民从社会的底层迅速一跃而成为富豪。陈逸松的祖父是福建省漳州府漳浦县人,因穷贫无以为生,遂于1842年单身搭乘一条小木船飘到台湾北部的淡水港,抵岸后不知所从,只好相信命运,将随身携带的一根扁担竖在地上,扁担倒向淡水的东南方,沿着这个方向走了数日,最后到达宜兰县浊水溪的地方。他在此开荒种地,两年后攒了一些钱,回到故乡将已经瘫痪的老母亲背上带到宜兰,从此定居下来。当时,清朝官员采取限制供应粮食、盐等办法以求控制高山族人,陈逸松的祖父便乘机进山贩卖私盐给高山族人,然后换取鹿茸、鹿鞭等贵重药物出卖给平地的汉人,迅速发迹,又回到故乡漳浦招募了一批又一批贫苦农民去宜兰浊水溪一带垦荒,于是,他由一个逃荒者变为宜兰第一个拥有五千多顷土地的大地主。从这一典型例子可以看出,凄凄惶惶的移民征途是一些人通向成功的道路,这种移民过程中包含了逃荒与富贵、不幸与幸运、大悲与大喜的人生沧桑世变。

第四种类型,移民的社会垂直流动贯穿于异代变迁之间。《东昌张氏宗谱书》中有这样的记载:“我张氏之先,居山东东昌府莘县长兴社杨皮营村。乾隆年间,我高祖岱公始游关外朝阳、凤凰等处。后至吉林之伯都纳青山堡镇东半截河子屯,察其土质膏沃,垦田躬耕,久之遂家焉。”(注:《东昌张氏宗谱书》。)嘉庆年间,张廷举的祖父兄弟三人因穷困潦倒而先后来到黑龙江省阿城县福昌号屯(因其家开设的杂货铺商号而得名)。他们在前辈的基础上残酷剥削农民,特别是从关里后到东北的农民,家业很快扩大,陆续在榆树、阿城、宾县、五常、巴彦、绥化、呼兰、克山、兰西等八九个县拥有大量房地产。据《东昌张氏宗谱书》所载,他家仅在克山一县就有土地一千多垧,在阿城、五常、绥化和呼兰等地都开有杂货铺、粮栈、钱庄、烧锅(酒厂)、油坊,在林区有林场,在松花江岸还有一个拥有一千多匹马的大牧场,为东北汉族最著名的富商大地主之一,连清廷的副都统上任都得先来登门拜访。然而,到张廷举父亲那一代,由于日俄经济侵略势力伸入东北广大农村,再加上马红眼领导的农民起义军的沉重打击,这个新兴的暴发户家族遂逐渐走向破产和衰落,分家析产,一蹶不振。历史的发展可谓变幻莫测,一些边疆移民的沉浮升降也常常轮回替转。

二、清代边疆移民的地区性差异

在前面,我们从清代边疆移民整体出发着重分析了其群体的层次等级特征,但这种研究仍是一种线性的考察。如果我们转换一下视角,那么清代边疆移民的地区性差异就会清晰地凸现于我们的视野之内。清代边疆与内地的生产力不平衡态导致了清代边疆移民的大潮涌动,而边疆地区各种条件的不平衡性与清代边疆移民地区性差异之间的关系更是灼然可见。我们认为,清代边疆移民的地区性差异表现为以下几方面:

其一,各边疆地区的移民数量规模极不平衡。就笔者接触到的材料来看,赵文林、谢叔君《中国人口史》一书运用现代概率统计学方法对清代人口史料进行审订和推算,其各项核实修正后的数据相对来说较具有权威性,因此我们在这里依据该书中的数据资料制成如下清代边疆(未包括海南岛)人口统计表:

我们假设X[,1],X[,2]……,X[,9]分别代表台湾、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、西藏、云南、广西在1661—1911年的人口年平均增长率,K代表上述边疆各地区的项数,则X[,1],X[,2]…,X[,9]分

可见当时边疆各地区年平均增长率的不平衡性之大。历史资料表明,西藏地区在有清一代吸收的移民数量微乎其微,该地区的开发是本地区固有民族依靠自身力量进行的,其移民绝对数量可以视为零,为边疆各地区中移民数量的最小值。与此相对照,东北移民的数量则令人咋舌。在1881—1911年的三十年间,东北人口增长了4倍多,年平均增长率为4.77%。由于在旧中国,人口自然增长模式普通以高出生率、高死亡率而产生的低增长率为特征,东北也不例外,其人口再生产的诸指标与全国各地区应大致相同,所以这时期东北人口高速增长的主要原因不在于自然增长方面的差异,而在于机械增长量、即人口净迁入量的增加。我们设M为机械增长人口数,Pt、Pt+1为一地区在时刻t和t+1的总人口,n为倒t+1的年数,V[,a]为参照年均增长率(在时刻t至t+1之间),并以全国同期平均增长率为参照增长率,则可以对东北在1881—1911年这段时间机械增长量M进行推算:

该值并非等于真正的移民数量,但大致反映了东北当时移民的规模。

其二,边疆各地区移民的迁出地呈偏集状态。如前所述,闯关东、走西口、赴台湾浓缩了边疆移民无数悲凉的故事以及由此产生的种种希望和机遇,成为清代大多数移民的主要迁移路线。其中,闯关东的移民主要迁出地为河北、山东、山西等地,走西口的移民主要迁出地为河北、山西、陕西等地,赴台湾的移民主要迁出地为福建、广东,到新疆的移民主要来自甘肃、陕西、四川等地,至于四川人口则素有向云贵地区迁移的传统。对此,清代的谱牒资料有比较明显的反映。《辽阳吴氏族谱》有这样的记载:其先世原为山西太原府瓦房村人,顺治八年(1651),“迁至奉天省辽阳城高丽门里,始隶旗籍,占地五十余亩,再迁辽阳城北五十里孟胡屯,选村之原,服田力穑,经营家室,遂聚族居之。”(注:民国《辽阳吴氏族谱》。)《蓉城北乡沙里房氏宗谱》中记载说,郴州房氏第二十世的十一名外迁者中,三人往云南落籍,其中三人落业矿厂。这反映了乾嘉之际云南、贵州等地矿厂兴旺、很多外省人纷纷前往聚集开矿的情况。该宗谱还有“叶林,生于嘉庆二十二年,往粤西贸易未归,落叶桂林”的记载。(注:光绪《蓉城北乡沙里房氏宗谱》。)山东潍县《陈氏族谱》中专门编有《寄籍图》,我们据此可以看出,在该族十二至十七代间,外迁者共有103人,其中去口外蒙古地区的51人、去东北关外的18人。(注:《潍县陈氏宗族》。)

造成这种边疆移民迁出地集中化倾向的主要原因是距离。在一般情况下,距离相对短一些,则迁移活动越容易一些,迁移量与迁移距离呈较强的负相关关系,但也有象锡伯族从东北迁到西北那种由清政府组织的超长距离迁移之类的例外。在中国传统小农经济体制下,边疆移民常常与故土在心理上有着难以割舍的情结,距边疆诸地区较近省份的人口迁移到毗邻边疆地区时,其心理和物质准备要容易一些,对毗邻边疆地区的生活和生产方式较容易适应,可是,在其他地区则无此便利条件,道路辽逖,山川阻隔,难以远行,人们只好苟活一隅。同时,与边疆距离较近地区的人口迁往边疆的历史比较久远、起步早,这样便会产生“踩路效应”。一方面,只要前人到边疆立稳脚跟、踩出了一条路之后,就会在后面的人心理中产生诱发因素,后人就会跟着前进,致使人越来越多;另一方面,这些地区移民到边疆后传递信息、鼓励资助迁出地的亲友前去投奔落脚,这种正反馈效应也强化了移民迁出地的集中分布。

其三,移民到边疆地区后与该地区固有土著居民的关系呈现地域多元化的状态。在清代台湾开发过程中,高山族力量弱小,汉族大量移民涌入后对高山族进行欺凌、迫害的现象是不可否认的事实。日本立教大学台湾籍历史教授戴国辉曾经坦率地指出:“我们客家人和福佬人双手并不是顶干净的,尤其是参与开拓台湾的客家父祖辈扮演过侵占山地的先锋队。因而我始终保有一种‘原罪’感。”(注:戴国辉《台湾史研究》远流出版公司,1984年第23页。)汉族移民一般涓滴式地注入滇桂地区,与当地土著民的冲突较少。在新疆,移民多系清政府有组织的屯垦人口,通常因汉、回隔离而较少发生冲突。在东北,满族是当时全国的统治民族,所以汉族移民早期多投靠满族旗人,随着时间的推移,满族旗人的经济力量迅速衰微,汉族移民很快远远超越和取代了旧日的主体力量而成为新的主人,却始终不敢与满族发生直接冲突。内蒙古地区的情况与东北既相似又相异。清王朝为了自己的统治地位保护蒙族的经济利益,内蒙古的蒙族人口远远多于东北地区满族人口,再则,内蒙古地区的汉族移民势头也没有东北地区那样迅猛,这样汉族移民在蒙古寻求当地王公贵族保护的历史持续了很久。到清末,汉族移民随着人口数量增加和经济势力增长逐渐与当地蒙古族发生了比较尖锐的冲突。例如,李守信的祖先是山东济南府长清县李家庄人,单身跑到土默特旗给蒙古人耕地,后被主人招为养老女婿,入了蒙古籍,成了“随蒙古”,其后代比较善于经营土地,家境逐渐宽裕起来,至清代末年,家中已拥有300多亩土地,还有牛马和羊群,并从破产的蒙古贵族手中买到一百多串“小租”。据李守信说,最初移居蒙古牧区的汉人都依附于蒙古人,如果不入蒙古籍,便动辄得咎,砍柴不许越界,牧养不准出圈,并且有蒙古地痞流氓随便闯入汉民家中索要酒食。

其四,各边疆地区移民的组织类型不同,尤其表现为清代新疆地区由国家政权直接参与和出面组织的计划型移民比较突出,而其它地区则以自发型移民为主。清代新疆计划型移民有三个特征:一、它是清政府巩固国防、以边养边政策的产物;二、它是通过国家有计划协调和行政组织来实现的;三、它得到国家移民投资的支持。清代自发型移民则截然不同,这表现为:一、它主要是在经济利益目标吸引下,通过迁移者的主动选择来实现的;二、移民的投资费用由迁移者个人自筹解决;三、移民迁移的连续性强,因为在私有制的农业传统自然经济格局下,有宜耕土地就自然诱发着人口迁移,作为小生产者的农民为寻求土地而进行迁移是必然的。清代计划性移民的组织形态一般具有规范性,而自发型移民的组织形态则有时呈现出边疆移民社会所特有的异常性。在清代边疆开发史上,有两个不能不提到的著名移民人物,一个是东北的“韩边外”(韩宪宗),另一个为内蒙的王同春。《南园丛稿》有这样的记载:“韩边外者,初不详其名字,山东登州人。迁辽东复州,年三十余,复东徙吉林之金城。”(注:张相文《南园丛稿》,卷5。)嘉庆年间,韩宪宗的父亲韩元毓因家境贫困,兼遭灾荒,遂从山东逃难到辽宁复州,于1813年生韩宪宗。1825年左右,韩元毓用一条扁担挑着仅有的行李和什物,带着全家老小迁到吉林,虽比较容易度日卒岁,但生活也较贫穷。韩宪宗因赌博不得不离家出走,最后到夹皮沟金厂挖金,为人侠义,在驱逐马贼的斗争中崭露头角,被众人推为首领。韩宪宗凭借夹皮沟富饶的黄金资源逐渐发展自己的势力,桦甸、安图、靖宇(当时的濛江)、抚松一带俨然成了韩家的“独立王国”。韩宪宗豢养私兵,号称有“乡勇三千”,设立了一整套统治机构,该机构的中枢机关称为“会房”。史载,“居斯土者,且只知有韩氏,而不知有国家、有政府。”(注:《桦甸县志》卷五,第3页。)韩边外的统治集团是一种拥有武装、旨在劳动谋生、以把头制为基础组织起来的流民团体。王同春是当时直隶邢台县人,同治十三年(1874)来到后套做工,后来自己租种蒙地,逐渐自创牛犋,并以隆兴长(今五原县城南)为大本营,发展土地。他识水脉、懂工程设计,能用土法测量,起初以技术作为入股资格与他人合伙开渠,后因发生矛盾自立门户,由于善于总结经验,开渠引水多获成功。光绪七年(1881)开永和渠,光绪十二年(1886)又开同和渠(后改名为义和渠)。开渠之后,“地随水走,人随地走”,耕地扩大,王同春招募的移民日益增加。清末后套共有八大干区,每区周围数百里,他独自一人就开辟五个区,拥有良田一万余顷,牛犋七十个,几乎占据了整个后套地区。王同春拥有武装,对移民使用私法进行管辖。在边疆移民社会中,移民蜂拥云集,泥沙俱下,资源的有限性不时引发各种血腥争斗,形成边疆社会巨大的动乱场。按照社会学的观点,组织活动以适应环境为目标,稳定的环境允许组织进行常规化、标准化的活动,变动不居的动态环境则要求组织及时地作出适当的反应,一切组织都是实现一定目的的社会系统,必须对社会提供功能效果。自发型移民到封建生产力不发达的边缘地区后,面对群龙无首、混乱不堪的社会环境,其头脑深处的皇权和专制主义思想更加浓烈,迫切要求顶天立地、叱咤风云的领袖人物使他们的生产秩序化、生活安宁化,这样便使移民中基于感召性权威而建立的不同于习惯的组织形态应运而生。如果说新疆的移民屯垦是理性一法律化的组织,韩边外一王同春现象的移民组织属于神秘化的组织,那么,台湾地区的移民则更多地依赖于传统的组织。从谱牒资料中可以看出,林先坤生于雍正三年(1725年),24岁时渡台,能力高强,“始而耕田为业,克勤克俭,以振家声。亦难先贫于后富之,其贫而不谄之,其富而不骄之,贫而守分,富而施仁。”(注:林畴《潮州饶平林氏大宗谱牒》,影印手抄本,第76页。)因此六年有成,遂于乾隆二年(1738)回乡省亲,并带族人林孙檀等一同赴台,开辟田园,聚集成庄,为当地的领袖人物。(注:林祁钊《林氏族谱》,影印手抄本,第5页。)在拓殖过程中,林先坤运用中国社会结构中宗族组织的原则来结合力量,与其它几位族长组织学会,先后成立了五十九公、次圣公、观音公、拱震公等合约字蒸尝,一方面祭祀祖先,一方面投资于土地经营。这种宗族团体的组成是采取志愿的形式,这样其派下人的权利与义务关系与传统宗族组织的“照房份”稍有区别。不过,他们所供奉的唐山祖和祖籍地所奉祀的一样,所以这种蒸尝可以说是一移殖性的宗族组织,具有强烈的经济取向,在早期资本凝聚与团结族人自保自卫的功效上发挥了极大的作用。由此可见,中国封建社会传统的宗族组织在台湾边疆移民社会时期已经发生显著变异,是自发型移民因毫无官方资助而以祖籍地为基础的互相合作的地缘团体。

其五,各边疆地区的移民众趋人格大不相同,特别是台湾地区的移民与其它地区的移民相比尤为明显。福建、广东沿海地区海岸曲折,人民与海相习,视海洋为坦途,这种地理环境对当地居民以冒险精神为特质的海洋性开放性格的养成无疑具有得天独厚的条件。另一方面,十六世纪以后,闽粤沿海地区社会经济条件恶化,资本主义萌芽发育较早,而葡萄牙人、日本人在沿海地区的出现增加了海外贸易的机会,于是,一种冒险与谋利的精神逐渐普遍酝酿,产生功利主义的思想。这一地区的民众“唯利是趋”、“趋利喜作”的众趋人格心理定式,往往使他们“遗祖宗之丘基,族党之团圆,隔重洋之渡险,窜处于天尽海飞之地”,成为中国人最具有进取心和喜欢冒险的分子。正是这样,台湾地区移民的“开拓者精神”较其它边疆地区的移民表现得更为淋漓尽致。与台湾地区相比,清代东北、内蒙等地的移民的进取心和开拓性相对而言要弱一些。我们在史料中常常可以看到这样的现象:一些山东移民憨厚朴实,到东北后一心务农,试图依靠东北的广阔土地和自己的辛勤劳动求得五谷丰收、全家温饱,但仍然无法摆脱穷困的阴影;一些移民到内蒙后虽然发财致富,却舍不得花一文闲钱,吃穿极其朴素,没有改变陕北人在原籍的节俭习惯,表现出强烈的自我抑制型人格特征,连在内蒙、新疆等地定居的晋陕商人也多采取保守的经营方式以求稳步发展。从本质上说,移民活动本身就具有冒险性,因为移民活动的行为主体必须克服人口分布的惰性,而移民的前途往往也含有一系列未知的因素,没有足够的勇气是无法付诸实践的。然而,在中国封建社会,生产力水平不高,自然经济占主导地位,百里而异习、千里而殊俗的情况十分明显,地域因素对人们性格的形成影响极大,由于边疆移民迁出地分布呈偏集态且迁出地社会变迁的内容、方式、程度、次序等具有不平衡性,所以边疆各地区移民的社会性格必然具有异质性,其开拓性和进取心的强弱程度不尽相同。

三、从清代边疆移民看边疆开发的不平衡性

劳动力是生产力最重要的构成要素,边疆移民是清代边疆开发的重要行为主体,边疆移民的差异性不能不对清代边疆开发的不平衡性产生直接或间接的影响。

人口系统既具有远离平衡的开放性又具有非线性的反馈机制,这样它便具备了自发产生各种时空有序结构即耗散结构的条件。人口系统的耗散结构在空间状态上表现为人口的地区分布必然呈现出一定的规律性、各地区人口的数量和密度会自发趋于某一适度。正是如此,清代边疆移民数量在非均质的地域空间上不可能分布均衡。大致上,清代边疆移民数量增长的快慢可分为四类地区:(a)增长特快区,包括台湾和东北;(b)增长较快区,包括内蒙和新疆;(c)常态增长区,包括广西、云南和海南;(d)特慢增长区——西藏。从东南的台湾起,按逆时针方向依次经过东北的黑、吉、辽三省和正北的内蒙、西北的新疆、西南的西藏一弧圈,边疆移民的规模基本上趋于越来越小,边疆开发的水平也随之基本上越来越低,这绝非偶然的巧合。因为,自然资源的状况决定了人口承载力和人口经济容量,从而支持边疆开发所能达到的一定经济增长速度。换言之,清代边疆开发中存在着这样一条因果链条:区域的自然差→移民数量差→边疆经济开发水平差。还需要指出,区域的自然差产生的不单纯是移民的数量差,移民是资金和技术的载体,而资金和技术与移民数量一样都是支持边疆经济增长的重要因素,这意味着区域的自然差通过影响移民数量而对边疆经济增长产生的是一种扩大效应。清代边疆开发过程中东部与西部差距之所以明显扩大,与这种扩大效应密切相关。

区域经济非均衡运动理论认为,非均衡运动是经济地域运动的绝对规律,区域经济集中增长与均衡扩散是区域开发布局的基本内容,它们的对立统一是区域生产力分布发生变化的基本动因。区域经济开发早期以增长极点开发为主要形式,中期以点轴开发为主要形式,晚期以网络开发为主要形式。有清一代,边疆地区的人口动态分布状况通常与边疆地区经济发展空间组织形式的演变过程相吻合。在台湾,清初成片开发主要在台南地区,到康熙四、五十年间,台湾县境开发殆尽,移民分别向南、北两个方向发展,到雍正年间,南至琅

(今恒春)下淡水一带,北至新庄、艋?{、板桥、新店溪一带,西部平原肥沃易耕之地大部分已垦为田园。在开垦之初,垦殖地区多以点状分布,后来各点逐渐扩展并互相连为一片。至乾隆末年和嘉庆年间,较为瘠瘦或交通不便的花莲溪流域、中部埔里社盆地等地区得到开发。清代台湾东?部被称为后山,直到道光年间才有移民进行开垦,而且垦区也较为有限。在东北地区,辽宁由于距离内地封建经济扩散的空间距离较近,易于接受扩散地区的辐射力和扩散效应,因此在1881年的东北移民主要分布在辽宁,随着移民在清末大量涌入东北,东北地区经济大规模开发的前沿线不断向北推移,到1911年时,辽宁人口所占比重下降了近33个百分点,而同期吉林人口比重提高了近23个百分点。由此可见,东北移民的动态人口分布已出现了由不平衡趋于平衡的倾向,人口密度开始向平均值靠拢,移民在东北地区的递次推进与东北地区经济开发的空间演变是同步发展的。在内蒙,南部地区汉族移民数量大,农业成为该地区最主要的生产方式;再往北一点,汉族移民逐渐减少,蒙古人较多,形成了半农半牧的经济区域,其农业经营方式远比南部汉族移民的耕作粗放,蒙古人将自己的这种耕作方式称为Mogol tariya,意为“蒙古农业”,亦即当地汉族移民所说的“漫撒籽”,不过半农半牧区在畜牧业方面打井、搭棚、筑圈、划分草甸子的现象比牧区更为普遍;汉族移民直到清末都几乎没有渗透到内蒙北部地区,故而该地区为牧区。很显然,汉族移民在蒙古由南向北呈递减趋势,农业比重也由南向北呈递减趋势,并且农业经济区域随汉族移民不断向北渗透而扩大。新疆地区移民和土地开垦带有较浓厚的计划性色彩,但也反映了移民的集聚和延伸状况决定经济布局展开的空间格局的客观规律。清朝在新疆的屯垦最早在巴里坤、哈密、吐鲁番等东疆地区创办,后来伴随着移民的大批迁入,北疆地区的屯垦沿天山北麓自东而西水平延伸,不断增加,形成了巴里坤垦区、奇台垦区、乌鲁木齐垦区和伊犁—塔城垦区的农业整体布局。由于清前期采取重北轻南的移民屯垦方针,大批汉族移民进入了北疆,使北疆社会经济发生了翻天覆地的巨大变化,彻底扭转了几千年来北疆比南疆落后的局面。在此之前,南疆是新疆的经济重心,素称“居国”,以农业为主,北疆素称“行国”,以游牧为主,而在此之后,北疆社会经济发展水平都一直远远高于南疆。究其原因,这种经济重心的历史性转变在很大程度上不能太归于清前期重南轻北的移民屯垦。嘉庆年间,北疆农业区的基本格局形成后虽然没有出现整体性变化,但开垦的中心区域已呈现向西转移的趋势。因为,乾隆年间以来发展最快的乌鲁木齐垦区水土条件较好,主要荒地多已安户认垦,其开拓步伐不能不逐渐放慢。与此同时,偏处西陲的伊犁随着内地因岁歉而辗转流入的就食人口的不断增加,大大加快了土地开垦和水利建设的速度。道光以后,新疆的开发活动又具有南北并举、全面兴起的特点。我们由此可以得出结论:迁移是人口再分布的杠杆,移民指向性往往塑模着边疆经济开发的生产力空间的分布。

(今恒春)下淡水一带,北至新庄、艋?{、板桥、新店溪一带,西部平原肥沃易耕之地大部分已垦为田园。在开垦之初,垦殖地区多以点状分布,后来各点逐渐扩展并互相连为一片。至乾隆末年和嘉庆年间,较为瘠瘦或交通不便的花莲溪流域、中部埔里社盆地等地区得到开发。清代台湾东?部被称为后山,直到道光年间才有移民进行开垦,而且垦区也较为有限。在东北地区,辽宁由于距离内地封建经济扩散的空间距离较近,易于接受扩散地区的辐射力和扩散效应,因此在1881年的东北移民主要分布在辽宁,随着移民在清末大量涌入东北,东北地区经济大规模开发的前沿线不断向北推移,到1911年时,辽宁人口所占比重下降了近33个百分点,而同期吉林人口比重提高了近23个百分点。由此可见,东北移民的动态人口分布已出现了由不平衡趋于平衡的倾向,人口密度开始向平均值靠拢,移民在东北地区的递次推进与东北地区经济开发的空间演变是同步发展的。在内蒙,南部地区汉族移民数量大,农业成为该地区最主要的生产方式;再往北一点,汉族移民逐渐减少,蒙古人较多,形成了半农半牧的经济区域,其农业经营方式远比南部汉族移民的耕作粗放,蒙古人将自己的这种耕作方式称为Mogol tariya,意为“蒙古农业”,亦即当地汉族移民所说的“漫撒籽”,不过半农半牧区在畜牧业方面打井、搭棚、筑圈、划分草甸子的现象比牧区更为普遍;汉族移民直到清末都几乎没有渗透到内蒙北部地区,故而该地区为牧区。很显然,汉族移民在蒙古由南向北呈递减趋势,农业比重也由南向北呈递减趋势,并且农业经济区域随汉族移民不断向北渗透而扩大。新疆地区移民和土地开垦带有较浓厚的计划性色彩,但也反映了移民的集聚和延伸状况决定经济布局展开的空间格局的客观规律。清朝在新疆的屯垦最早在巴里坤、哈密、吐鲁番等东疆地区创办,后来伴随着移民的大批迁入,北疆地区的屯垦沿天山北麓自东而西水平延伸,不断增加,形成了巴里坤垦区、奇台垦区、乌鲁木齐垦区和伊犁—塔城垦区的农业整体布局。由于清前期采取重北轻南的移民屯垦方针,大批汉族移民进入了北疆,使北疆社会经济发生了翻天覆地的巨大变化,彻底扭转了几千年来北疆比南疆落后的局面。在此之前,南疆是新疆的经济重心,素称“居国”,以农业为主,北疆素称“行国”,以游牧为主,而在此之后,北疆社会经济发展水平都一直远远高于南疆。究其原因,这种经济重心的历史性转变在很大程度上不能太归于清前期重南轻北的移民屯垦。嘉庆年间,北疆农业区的基本格局形成后虽然没有出现整体性变化,但开垦的中心区域已呈现向西转移的趋势。因为,乾隆年间以来发展最快的乌鲁木齐垦区水土条件较好,主要荒地多已安户认垦,其开拓步伐不能不逐渐放慢。与此同时,偏处西陲的伊犁随着内地因岁歉而辗转流入的就食人口的不断增加,大大加快了土地开垦和水利建设的速度。道光以后,新疆的开发活动又具有南北并举、全面兴起的特点。我们由此可以得出结论:迁移是人口再分布的杠杆,移民指向性往往塑模着边疆经济开发的生产力空间的分布。移民的资金状况对边疆各地区经济开发的速度、效果影响甚钜。总起来说,贫苦农民是清代边疆移民的主体,不过在台湾地区的移民中,有资金者所占比重较诸边疆其它地区要高一些,而且所发挥的作用也要大一些。东北地区的移民起初都几乎一文莫名,逃荒型和谋生型移民居多。史载,张作霖的曾祖张永贵本系直隶河间府大城人,于道光年间“因家无恒产,衣食维艰,遂出关谋生,止于海城。”(注:静庵《张作霖一生的历史》,《时新报》1978年6月1日。)又如,武百祥本系河北省乐亭县何新庄人,因家穷念不起书,十三岁时(1892年)跟随舅父跑关东,在宽城子(长春)一家杂货店做了七年的伙计。该店后遭战祸而倒闭,而哈尔滨当时因沙俄开始修东满铁路而逐渐兴起,许多破产农民、小商贩和生活无着落的人都涌向哈尔滨以求发财。武百祥与一个叫苗二磕巴的人相识,苗说他在哈尔滨有位朋友能帮助办到赌局许可证,武百祥便随身带了一些袜子、腿带等与此人一同步行来哈,住在同发街一家小店等苗二磕巴联系设赌局,因无事遂在住店门前摆地摊,出卖随身所带的货物,不久就销售一空,接着又去长春背回一些小百货摆摊出售。哈尔滨当时时兴怀表,但缺乏表链,武百祥在一家法商表行发现新到了大宗表链,将其全部一次买到,垄断了哈尔滨的表链市场,大获其利。光绪三十二年(1907年)冬,有些从京奉铁路北来的旅客戴着英式皮帽,人们都对此十分喜爱,却苦于当地无货源,武百祥自己买缝纫机照原样仿做,自产自销,又一次获得丰厚的利润。后来,武百祥成了哈尔滨同记商场的创始人。张永贵、武百祥可以说是东北移民的典型,他们在闯关东时都是身外无长物的赤贫者。的确,内蒙、新疆地区有一些殷富的商业移民,可是他们中有许多人把经营所获的资金通过山西帮票号汇往内地,反而出现资金逆流的回程效应,无助于已开发地区与待开发地区之间经济不平衡的缩小。台湾地区的情况迥然不同。在当时,相当一部分拥有资本而雄心勃勃的“有力者”来到台湾,如在南部则向官府请领垦地,如在北部则与先住民商让垦地,始则自投资本,自行开垦,占地既广乃另招农民扩大再垦范围,结果成了名为垦户的豪族。诸如彰化有施世榜、杨志申,新竹有王世杰,台中有吴洛、张振万、林成祖,台北有林平侯,淡水有胡倬猷、姜秀銮、周邦正,他们“内有数百甲之土地,外则代表几百千之农民”,“其势隆隆,隐然有如小诸侯。”正是这样,除了有少数的例外,台湾豪族控制之风,更甚于大陆。台湾移民中这一部分来自大陆较有资力的冒险人物成了拓垦的领导者和组织者,民间经济主体比较发达,所以台湾经济开发在有清一代遥遥领先于其它边疆各地区。海南岛与台湾同是我国两大岛屿,称为我国东南双目,但清代海南岛经济开发却远逊于台湾,造成这种不平衡的原因错综复杂,移民的资金状况不同即是其中之一。有清一代,海南岛移民达二百一十多万,比明代几乎增加四倍,平均每年都有近万人从大陆入居,然而海南移民自明朝末年以后绝大多数都没有资产,他们在农业上只要是自耕农,就已感到相当满足。在这种情况下,每户耕地面积愈发细分,琼山、文昌、儋州、安定、澄迈、乐会、万州等州县的耕地过去保持着余裕的局面,而到清后期则接近不能再分的界限,因此海南岛的经济开发便陷入一种类稳定均衡状态而不能自拔,发展比较缓慢。我们由此可以看出,边疆移民在开发过程的资金供求在空间上的配置不平衡态势,必然会衍生出边疆开发结局的差异性。我们并不是说台湾地区的开发中不存在资金饥渴症,只是说它相对于其它地区来说程度要轻微一些。台湾地区的土地开发之所以拓垦一片成功一片,内蒙古地区土地开发之所以造成生态环境破坏现象比较严重,原因即在于内蒙地区移民对土地投资不足,耕垦多而培壅少,结果在地力耗尽后不得不加以放弃而转到其它地方,台湾地区则土壤肥沃,资金供应也相对充沛,以此台湾地区的经济开发成效比内蒙较为显著不是没有道理的。历史昭示我们:边疆移民在边疆开发过程中资金供求缺口越小,开发效率越佳,反之则不仅开发速度缓慢而且容易导致破坏生态环境的经济短期行为。

边疆移民在各地区达到高潮的时点不一,边疆各地区经济成长的成熟性处于不同阶段上。从全国范围来看,东北和台湾的经济在清代已经被启动起来。由于汉族移民在台湾开拓时间短,台湾社会在一个较长时期都属于不断拓殖的移民社会,后来经过“内地化”运动的社会转型,便逐步发展成为与闽粤社会十分相似的土著社会,使台湾传统的社会结构具有明确的中国传统社会结构的基本形式。大约在1860年前后,台湾从移民社会过渡到了定居社会。在这时,居民已经以移民的后裔为主,亲属之间的血缘关系超过了同一祖籍的地缘关系,“分类械斗”趋于减少,社会相对安定,大陆上的士绅阶层、科举制度、文化思想等等相继移植过来,文风兴起,由筚路蓝缕、草莽习气甚重的移民社会向文治社会变迁。以丘逢甲为例,其家系客家人,远祖原居于河南卫辉府封丘县,辗转迁徙到粤东。到乾隆中叶,丘逢甲的曾祖父丘仕俊(第十八世祖)偕同镇平县的一批客家人,漂洋过海,向台湾迁移。丘仕俊迁台后,因台湾西部沿海平地大都有早期来台的福建漳、泉先民居住,便到接近山胞的内地半山区谋生,在旧属彰化的一个叫东势角的地方(今台中县东势镇)落脚。丘仕俊武艺高强,在此地辛勤拓殖,并设馆授徒,教习武艺,经过两代人的垦殖经营,丘家拥有的田产渐增,家境日裕,终于在此地站稳了脚跟。从迁台的第三代起,丘家子弟才有转向文事者。丘逢甲幼年习文、后来抵抗日军侵台,这一切都反映了台湾社会转化为定居社会后文风兴起、移民后裔转化为土著居民后对当地认同感增强的社会变迁。东北移民的高潮出现于清末,到清朝灭亡时仍方兴未艾,所以东北移民社会到清末仍未彻底完成其向土著化的社会转型,不过这种社会转型的运动由来已久,因此其移民社会成熟的程度也高于内蒙和新疆。一方面,清后期东北马贼、土匪盛行,反映着以流动性、不稳定性为特征的边疆移民社会土著化过程尚未完全终结;另一方面,东北社会模式中特殊的“边疆性”色彩随着时间的推移而逐渐消退、淡化,由封建边疆开发的移民社会适应态向传统封建社会正常态变迁的运动趋势越来越明显地表现出来。而其它地区的移民社会在清末均尚未出现大规模的土著化现象。^