| 明清史 |

清代苏州的慈善事业

王卫平

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1997年06期

【原文出处】《中国史研究》(京)1997年03期第145-156页

【作者简介】王卫平 苏州大学历史系

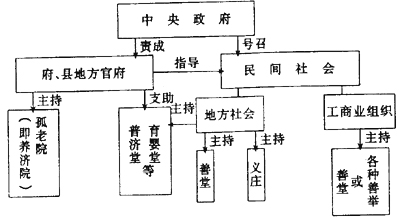

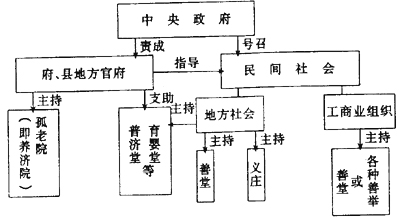

关于清代社会慈善事业的研究,在中国大陆可以说是十分薄弱的,而在日本却已取得了不少成果。继星斌夫博士对明清时期中国社会福祉事业的开创性研究以后〔1〕,夫马进先生对明末清初江南地区善会、 善堂的系列研究颇为引人注目〔2〕。 其中《清代前期的育婴事业》一文,涉及了苏州育婴堂的存在形态,发现在苏州育婴堂与周边城镇留婴堂之间存在着紧密的联系。但是,除此以外,人们对清代苏州慈善事业的情况可以说知之甚少,即便育婴堂的情况,也还有值得进一步探讨的地方。作为当时中国最著名的经济都市,苏州不仅经济发达,文化昌盛,而且社会慈善事业也极为兴盛。早在宋代,苏州的慈善活动即已非常活跃。到了明代,除了少量的官设慈善机构以外,苏州的民间慈善活动主要仍表现为个别富人的义举行为。但这种情况在清代发生了显著变化。清代苏州的慈善事业,不仅表现为慈善团体即善会、善堂的数量众多,规模宏大,从中反映出地方士绅或有力者对慈善事业的热情和关心,还表现为工商业者的广泛参与。因此,相对于全国其他地区而言,苏州的慈善事业就其主持者及其慈善团体的类型来说,呈现出更为复杂的情况,既有官方主持的,又有地方社会(即士绅和地方有力者)主持的——其中一部分并得到官方的指导或支助,还有工商业者主持的(其结构如图所示),从而表现出鲜明的地方特点。

一、官方主持的社会慈善事业

清朝建立不久,即对社会福祉事业给予了关心。顺治五年十一月,诏谕“各处设养济院,收养鳏寡孤独及残疾无告之人”〔3〕。 兹后历代皇帝多次予以重申,要求更为具体,也更为严格,如乾隆二年规定:“各州县设立养济院,原以收养孤贫,但因限于地额,不能一同沾惠。嗣后,如有外来流丐,察其声音,讯其住址,即移送各本籍收养。令各保甲,将实在孤苦无依者,开明里甲年貌,取具邻佑保结,呈报州县官,除验补足额外,其有浮于额数者,亦收养院内,动支公项,散给口粮,仍将散过额外孤贫口粮名数,按年造册报销,如冒滥克扣,奉行不力,照例参处。”〔4〕可见,清代的养济院与明代一样, 是由官方出资、收养孤苦无依老人的福祉机构。由于清代皇帝的重视,各地府、州、县几乎都建立了养济院,据星斌夫博士对江苏、浙江、安徽等7省132县的调查,除2个县以外,其余130个县都有明确记载〔5〕, 足见普及率之高。可是,在同治《苏州府志·公署·善堂》、民国《吴县志·公署·善堂》中却未见载有养济院。所幸在同治《苏州府志·公署·仓厫》吴县“和丰仓”条有“乾隆二十五年知县何玉涛即孤老院重建,移孤老院于旧仓基”的记载。清代顾震涛《吴门表隐》卷一中也说:“孤老院即吴县旧仓址。乾隆二十五年,知县介玉涛移建,中有土地,祀明严嵩,尤奇”。介玉涛当为何玉涛之误。孤老院也即养济院。可见苏州也是建有养济院的。除了从《吴门表隐》中可以知道孤老院中奉祀明代官至大学士、一向为人不耻的严嵩为土地神以外,其他情况不得而知。

苏州慈善事业结构图

注:民间社会包含地方社会与工商业组织(公所、会馆)。地方社会是指士绅与地方有力者。

二、由地方社会创立主持、得到官方支助的慈善机构——以普济堂、育婴堂为例

一方面,养济院所能收养的贫病孤老之人非常有限(各地名额不定,大多在50名至200名以内),而待赈的人数却非常多;另一方面, 养济院在经营过程中出现的腐败现象严重,导致养济院的机能渐趋衰废。在这种背景下,作为养济院的补充手段,由地方社会主持的民间慈善机构如普济堂、育婴堂等逐渐兴盛,并得到了官方的支助,在社会慈善事业中扮演了极为重要的角色。

(一)普济堂

从唐朝开始,苏州城即被分属于吴、长洲二县管辖。清代雍正年间,又从长洲县中分出元和县。吴、长洲、元和三县同城而治。但苏州普济堂只有二个,一在长洲,一在吴县。道光《苏州府志》以长洲普济堂误属元和县,同治《苏州府志》已作纠正。

普济堂建立的原因。如前所述,普济堂是作为养济院的补充手段而兴起的。作为补充手段,可以由二方面来理解,一是随着养济院机能的衰落而有普济堂的兴起,二是养济院难以收养如此众多的待济人口,尤其是外来人口,于是以普济堂补其不足。就苏州而言,则主要是出于第二种需要。康熙四十九年(公元1710年),苏州士绅顾如龙等募金在长洲县境内虎丘普济桥创建了普济堂。从时人何焯所撰《普济堂记》来看,苏州普济堂的建立固然是受到京师的影响,但与苏州城市商品经济的发展有更为直接的关系,所谓“吴四达之会,地大齿繁,商贾行旅之所走集,其值流离困乏,待于赈赡者,宜不减于京师。又当积岁歉俭,土着之民亦失所者众。于是,陈明智之徒,将谋作普济堂于虎邱之半塘,使之有以保其生而缓其死。”〔6〕乾隆三年(公元1738年), 苏州士绅吴三复又在吴县境内盘门外设置普济堂,专门收养病妇。

普济堂的男女分置。普济堂而分收男、女,这可能是苏州特有的情况。民国《吴县志》卷三○“善堂”称,在吴县者为“女普济堂”,在长洲县者为“男普济堂”。但是,苏州普济堂于何时以性别划分是一个值得探讨的问题。康熙四十九年,虎丘普济堂初创时,“收养贫民略如京师堂制”。而据《清实录》雍正二年闰四月癸未条:“京师广宁门外,向有普济堂,凡老疾无依之人,每栖息于此”。由此可以测知,苏州虎丘普济堂初创时并未分别男女。从何焯长洲《普济堂记》中也不见虎丘普济堂只收男子的痕迹。乾隆三年,吴三复在盘门外创设“女普济堂”,专以“收养病妇”。估计从这时候开始,两个普济堂才有明确分工:虎丘普济堂专门收养男子,盘门外普济堂专门收养妇女。这在乾隆三十一年曹秀先所撰《虎邱普济堂增建屋宇记》中可以得到佐证:“惟苏郡向设有普济堂,一在会城,女子之贫而病者归焉。一在虎邱,男子之贫而病者归焉。”〔7〕

普济堂的经营实态。苏州的普济堂虽然分属于长洲县和吴县,但它决不是只接受各县官府的指导。从普济堂的男女分置情况可以推知,两个普济堂的分工是由苏州府统一协调的。换言之,两个普济堂的收养对象是以长、元、吴三县为范围的。普济堂所得到的官方支助,也是来自驻苏州的江苏巡抚署,所置田产遍及苏州府属各县,有的甚至在松江府、江宁府境内。

普济堂的创建者是地方士绅或地方有力者,即所谓的邑人、郡人。因此,开始的时候,它是作为民间慈善机构开展活动的。但普济堂创建不久,即得到了官方的支助。这种支助表现在三个方面:一是经费。虎丘普济堂创立后,得到朝廷表彰。康熙五十五年,康熙皇帝赐给御书匾额。乾隆二年,地方官府“奉旨拨给没官房价银,置田八顷四十四亩”。到同治年间,共有田产12905.55亩。当然,其中包括士绅捐置的土地在内。女普济堂建立6年后,即乾隆九年, 江苏巡抚陈大受“奏请拨给上元县没官新涨芦洲二十八顷七十一亩”。至同治时共有田产14987 亩(大多是沙田),其中也有少部分是由士绅捐置。二是增建。如乾隆三十一年,江苏巡抚高晋增建虎丘普济堂病房51间。三是监察。即对普济堂的财务“出纳之数”、“调济之法”,委派专人进行稽察。这样,普济堂这个原本民间的慈善机构带上了浓重的官方色彩。但是,不管普济堂的官方色彩多么浓重,其主持人即所谓的“董事者”仍然是地方士绅,也即是曹秀先《虎邱普济堂增建屋宇记》中屡次提及的“诸君子”。可惜有关管理的具体情况,因资料缺乏,难以详述。

普济堂的施济内容。普济堂是对收养的贫病之民进行多方面救济的慈善机构。概而言之,其施济内容包括以下四点:(1)“资之口食,授之布絮”,以维持收养对象的生活。(2)备有医药器具, 对病者实行治疗。(3)对外来者提供路费,“令得各归其乡,各谋厥生”。 (4)对那些“不幸而竟至不起”者,提供棺木,使死有所葬, 不至露骨野外〔8〕。

(二)育婴堂

据星斌夫博士的抽样调查,清代育婴堂的普及率仅次于官方的养济院,超过了普济堂〔9〕。也就是说,在清代民间慈善机构中, 育婴堂是数量最多、普及率最高的机构。同样,育婴堂在苏州的众善堂中占有突出地位,具有不可忽视的作用。

在对苏州育婴堂展开研究以前,有必要先给以正名。在涉及苏州育婴堂的记载中,往往称之为元和县育婴堂,因为育婴堂座落在元和县境内。其实,这种说法并不准确。在康熙十五年(公元1676年)创建育婴堂时,尚无元和县的建置。元和县是雍正二年(公元1724年)才从长洲县中析置出来的。因此,育婴堂最初设于长洲县境内。尽管如此,与普济堂情况一样,育婴堂的收养对象不止长洲一县,至少是以苏州城为收养范围的。不久以后,其范围更扩及到了太湖流域。

育婴堂的沿革。鉴于扬州、京师、杭州、松江等地育婴堂继起的情况,康熙十五年,苏州士绅蒋德埈、许定升、许王俨等人不甘人后,呈请官府,在玄妙观雷尊殿之西筑室数间,创设育婴堂,“收养遗弃婴孩”,得到官府的支持。江苏巡抚慕天颜捐建门楼,题额“保赤”;布政使丁思孔题额“大德日生”,并按月捐资。康熙二十二年,在堂东改设广生书院,以供有功于育婴堂之士绅神位。数年后,又将后屋改造成聚星楼。乾隆四年,考虑到育婴堂地方狭窄,所收婴孩散布乳母家,难以稽察的情况,经地方士绅议请,巡抚张渠责成下属部门,在王府废基东北旷地上,建屋140余间,大大增扩了育婴堂的规模, 使集中收养婴孩成为可能。

育婴堂的经费。在初创时期,育婴堂经费来自于地方社会的捐助。苏州知府高晫在《育婴堂募疏》中曾向地方富室呼吁,请求财务支持,疏中说:“苟少减富家儿衣帽之饰,即可建一堂;少减富家儿庆贺酒筵之资,即可养数乳母;少节富家儿嬉戏游乐、祷祀邀福之费,即可活数十孺子……诸子勉之,当必有竭诚响应、同心相助者矣。”〔10〕创建人之一许定升在《苏郡育婴堂记略》中说到:育婴堂为郡中士大夫呈建,“劝募捐助,改立为堂,所费若干金,皆同志协力襄之”,后屡有改建,“所费又若干金,诸同志于协济工食之外,不惜捐助,以襄其成”〔11〕。唐甄《潜书》中也有育婴堂“岁费千余金,皆士大夫助之”的记载。可见,作为民间慈善机构,育婴堂主要是靠地方士绅与地方有力者对社会事业的热心才创立的,其经费来自于民间的捐助,其中包括地方官“乐捐清俸”,以为表率。

从乾隆二年开始,育婴堂的经费主要得自官方的支助。据地方志记载:“乾隆二年,奉旨拨给没官房价银一万二千两有奇,置产”;“九年,巡抚陈大受奏请拨给江宁县没官新涨芦洲若干亩”,以后陆续增置,至同治年间,有田产不少于13448.3亩。除了370亩是士绅所捐外,其余都来自于官方支助〔12〕。

除了财政方面的支助外,官方的助力还表现在以下二个方面。一是动用公费重建育婴堂。乾隆四年,在江苏巡抚张渠的亲自主持下,把育婴堂从玄妙观移至王府基,“酌动存公币项,庀材鸠工,凡八阅月而落成”,共建房屋140余间〔13〕;二是对育婴堂实施指导。 新堂建成后,张渠“更令诸寮属,与在堂绅士细酌规条,申明惩劝,定为四十则”〔14〕。在这些规条中,毫无疑问体现了官方的指导思想。因此,与普济堂一样,育婴堂虽为民间慈善机构,从乾隆以后,带上了极为浓重的官方色彩。

育婴堂的经营实态。苏州育婴堂创立时,即已订有规章,所谓“诸子奋志力行,条陈悉备”,“行之既久,规条井井”〔15〕。乾隆以后,官、绅又重新“细酌规条,申明惩劝,定为四十则”。遗憾的是,这些规条的详细内容,笔者尚未能窥见。从地方志所收高晫《育婴堂募疏》,张遇恩《育婴堂记》等记载分析,大致能够知道以下情况:

1.管理。育婴堂由士绅主持,地方官也参与其事,所谓“乡先生与前后官兹土者经理其事,著有成效”。每至月望日,管理者聚集堂中,查察婴孩抚养情况。

2.收养办法。育婴堂初建时,房屋不足30间,地方狭小,因而采取了把婴孩散放乳妇家中喂养的办法。这些乳妇都是为生计所迫,才佣乳于外,如唐甄的仆人即“以其妇傭乳于外”〔16〕。为了防止乳母不尽责,规定每月望日各乳母抱婴孩汇聚堂中,由管理者们共同查验,根据抚养情况的好坏,支付抚育费用和工钱。据唐甄说,当时登记的乳妇共有300余人,每人月得工钱300文。但是,尽管实行每月检查一次的制度,这种哺育婴孩的方法本属不得已的举动,存在着种种不便和弊端,所谓“人众势涣,稽察为难。乳母或不尽心,仍有夭伤之患,其他弊端种种,不可究诘”。唐甄对苏州育婴堂实行散婴制的弊端有更为具体的描述:“诸乳妇多不良,第贪三百钱。得堂中之衣褓,皆用于己子。所养之子,置之不顾,故多病死。其籍记中,病者十二三,死者十一二矣。堂中虽有察婴之规,使从事者视之,不过月一至焉,岂能相与寝处?故病死者多也。”〔17〕因而,张渠抚苏时,即应士绅所请,移建堂址,增扩房屋,使乳母居堂哺育婴孩成为可能。以此为转折,育婴堂收养的婴孩不再采取散婴制,改由乳母婴孩共处一室,居堂抚养的方式。这对于改善婴孩的生活条件,提高婴孩生存率是大为有益的。婴孩稍大,即让民间领养。关于这一点,在苏州只有“过继若干”的说法,详细情况有待于资料的发掘。

3.登记制度。育婴堂对乳母和收养的婴孩实行登记,这主要是为了便于管理。按唐甄的说法,在堂中登记的乳母有300余人。 张遇恩在《育婴堂记》中说其登记办法“行之既久,规条井井,其资粮出入,捐助多寡,以及每年收养若干、除殇若干、过继若干、现在若干,具载征信录、收婴册,皆可考”。可惜这些征信录、收婴册未见留传,目前对苏州育婴堂的实绩尚难确知。不过,据张遇恩所说,育婴堂创立后仅8 年间,“前后收养全活几千百计”。可见成绩是相当可观的。

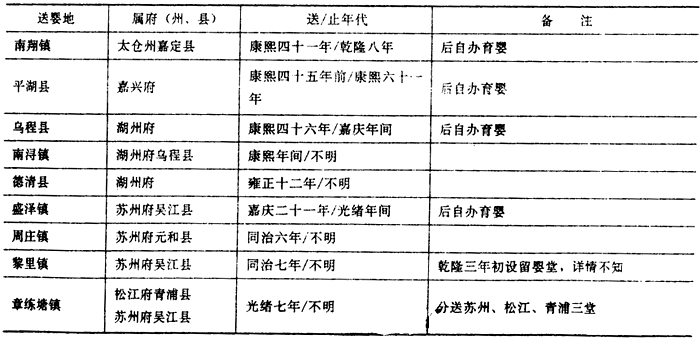

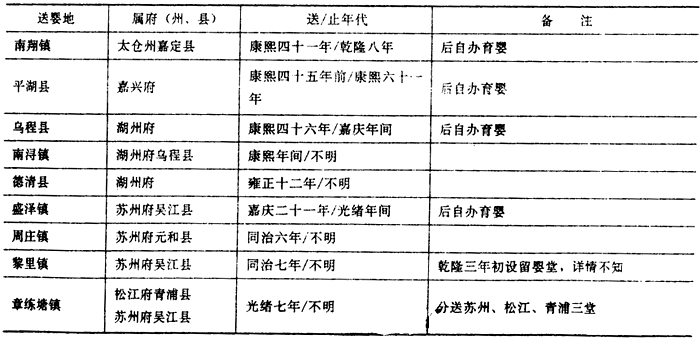

4.“苏州育婴事业圈”。据夫马进先生的研究,苏州育婴堂与周边城镇的留婴堂之间存在着密切的联系,即苏州周边的一些中小城市,如湖州府乌程县、德清县、嘉兴府平湖县以及府属嘉定县南翔镇等,把本地留婴堂收留的婴儿送往苏州育婴堂抚养。其中以德清县距离苏州最远,约120公里, 因而认为当时存在着一个以苏州育婴堂为中心,半径为100公里左右的事业领域圈。为此,笔者查阅了大量的方志资料, 发现这种育婴事业圈在以太湖流域为中心的江南地区广泛存在。现围绕着苏州育婴事业圈,在吸收夫马进先生研究成果的基础上作进一步的揭示。

为了对苏州育婴事业圈的情况有一个比较明彻的了解,这里先引录几则资料:

乌程县。“康熙四十六年,副都御史周公清源疏请天下郡县各立育婴堂一所,奉旨允行。……于是邑绅程翁荫善买地于泮宫铺,以建堂宇。又置屋于清华铺,以栖乳妪。继以赀用艰乏,乳雇不给,前令王君懋讷改为留婴堂。凡收得孩稚,俱移送苏州,仍俾程翁司其事,每岁全活无算。”〔18〕

乌程县南浔镇。“吾浔弹丸地耳,既不能附省郡,行大利益,又不能独创宽广屋舍,以容乳妪,良足叹息。幸里中善信十余友,与沈子匡夏,捐资建三楹于极乐庵之西偏,以集同志。仿吴门现行条例,广收弃孩,载送吴门之育婴堂,费省而功宏,其利博焉。”〔19〕

平湖县。“康熙四十五年,知县董天眷始行劝募,翰林高舆建楼三楹,天眷叉捐俸置田以为之倡,故事有弃婴者留之于堂,送苏州就育。六十一年,知县林绪光增置田亩,停止转送, 始即本堂留养焉。 ”〔20〕

嘉定县南翔镇。“案征信录,首载康熙四十一年,士民石潇等呈请以南翔阖镇士商所积,佐郡育婴公费,择地建堂,以收送里中弃儿,蒙宪代行,迄今盖四十余年矣。然旋收旋送,费亦易支。至今上乾隆七年,大中丞陈公,奉雍正二年敕谕,檄本州县士民,于本处设法收育。”〔21〕

综合以上所引及各方面资料,大致能够得到以下认识:

首先,留婴堂出现的原因。留婴堂是育婴堂的一种表现形式。一方面,作为对朝廷号召的积极响应,江南地区士绅开始大力兴办育婴堂机构;另一方面,由于经费不足,育婴堂设施未备,出现了留婴堂的形式,即在本地收留民间弃婴,送到苏州等育婴堂去抚养。可见,经费欠缺是留婴堂(包括接婴所、保婴局等)产生的主要原因。

其二,从空间范围而言。据笔者掌握的资料,“苏州育婴事业圈”的范围除苏州本府所属外,还涉及嘉兴、湖州、松江三府及太仓一州〔22〕,地域辽阔,在江南地区的几个育婴事业圈中,是空间范围最大的一个(详情见表1)。应该说明的是,在苏州附近的一些市镇如浒关、 木渎(以上属吴县)、角直(属昆山县)等地也建有留婴所或保婴会,就常理推测应与苏州育婴堂有关系,但因资料不足,未敢断言。

表1 苏州育婴事业圈一览表〔23〕

其三,从时间上言。留婴堂存在的时间很长,可以说经历了有清一代。结合江南其他育婴事业圈的资料可以看出,在康熙、同治二个时期,出现过兴办留婴堂的高潮。前一个高潮当与康熙皇帝的大力提倡有关;后一个高潮则是由于经过太平天国与清政府的残酷战争,作为恢复社会秩序的一个重要手段,在地方社会大力兴办慈善事业的过程中出现的。

其四,留婴堂的职能。留婴堂或接婴所、保婴会等往往采取奖励的方式,鼓励人们把弃婴送入堂、所,如周庄保婴会,“有送婴来者奖以钱”〔24〕;章练塘保婴局规定,“接婴一名,奖给送资四百”〔25〕。各地留婴堂收来弃婴后先在堂内暂时抚养,即黎里、盛泽留婴堂的“收婴暂乳”、“雇妇乳养”〔26〕。故而留婴堂实际上仍担负着一部分育婴的职能,只是因为经费不足、时间较短而已。而且,在把收留的婴儿送入苏州育婴堂以后,也要承担支付雇佣乳母的费用,即周维翰在平湖县《育婴堂记略》中所说的:“收取弃儿,转送吴阊堂内,月偿以雇乳之费。”〔27〕

但是,关于“苏州育婴事业圈”的形成原理,迄今为止,笔者还不能作出合理的解释。从上引资料可以看出, “苏州育婴事业圈”跨越2省4府1州之地,其与行政建置似无关系。就江南地区其他育婴事业圈的情况来看,送婴与路程远近、接收地育婴堂的实力有关,如嘉善县枫泾留婴堂距县城25里,距松江府城50里,因而将本地不能留养的婴儿分送松江、嘉善2育婴堂〔28〕。之所以要分送, 当与嘉善育婴堂的规模有限有关。宝山县4个留婴堂所收婴儿, 分别送往相邻的嘉定县城与南翔镇育婴堂,其中宝山县城、罗店2处留婴送往距离较近的嘉定县城, 杨行、江湾2处留婴送往距离较近的南翔镇,分工非常明确〔29〕。 但是,以这2个标准衡之于苏州,则不大妥当。德清县与苏州相距120公里,而与省城杭州的距离不及苏州的一半。如以距离远近而论,德清县的弃婴应送往杭州;以育婴堂实力来说,在康熙、雍正年间接收外来弃婴时,苏州育婴堂尚未得到官方财力支助、自身经费并不宽裕,育婴堂的规模也极为有限,房屋不到30间,所采取的是散婴制方式。在这样的情况下,还要接收外地送来的婴孩,令人难以理解。因此,这个问题有待于进一步发掘材料,加以探讨。

三、士绅或地方有力者主持的慈善活动

(一)各种善堂、善会

根据笔者对同治《苏州府志》、民国《吴县志》、《吴门表隐》、《桐桥倚棹录》等资料的统计,苏州同城而治的吴、长洲、元和3县, 由地方社会创办的各种善堂、善会至少有93个,其创建者,分布情况如表2所示:

表2 苏州善堂、善会创建情况表

从表中可见,在苏州同城分治的3 县93个善堂中,明确记载由地方社会创建的共72个,占总数的77%。至于创建者不明的12个善堂中,估计大部分应是地方社会所建。可以说,地方社会即士绅和地方有力者是民间慈善活动的中坚力量。

苏州的善堂、善会所从事的慈善事业,涉及收养贫病孤寡老人和弃婴孤儿,援助儒士的遗孀遗孤及寡妇、节妇,收留老病流民、施粥、施药、施棺代葬、掩埋路尸、寄柩权厝,设义塾代教贫苦子弟,教育不肖子弟,放生、惜字等各个方面,可以说无所不包。从善堂施济情况可以看出,既有专门的机构,又有综合机构。一般而言,一二人独创,经费有限,这样的机构往往限于一、二种类的救济,而集多人之力创设的机构,经费较充足,往往具有综合功能,救济对象和范围较广。

尽管苏州善堂施济的范围、对象非常广泛,但把它们大致归类,并进行定量分析,结果约略如下:施棺、停棺、代葬类为48所,教育子弟类为14所,一般救济(如施粥、施药、生活补助等)为14所,收养孤老、弃婴类为12所,放生、惜字类为14所,情况不明者为14所。必须说明的是,对于具有综合功能的善堂机构,按其施济内容而作了重复计数,如轮香局,施济内容为立义塾、设惜字会、施棺掩埋等,分别计入教育类、放生惜字类、施棺代葬类。统计结果表明,苏州慈善事业最重视施棺代葬,这应该是因失业贫困而造成的无力营葬、路多倒毙者的社会现实的反映。而慈善机构设立义塾、注重教育贫困子弟,应与苏州地方文风鼎盛,重教尚文风气有关。

(二)义庄盛行

对同族贫困者的救济、扶助,也应该属于慈善事业的范畴,这一点容易为研究者所忽视。实际上,对义庄与善堂的关系,清代薛家三有很好的说明:“愿得负郭田数百亩,与九族共之,以余财推之于乡里,仿东林同善会,俾鳏寡孤独者有养也。”〔30〕在薛家三看来,为善于乡里的行为即社会慈善活动,不过是义庄的扩大而已。北宋皇佑二年(公元1050年),在苏州出现了全国最早的义庄——范氏义庄。范氏义庄对后世产生了广泛而深远的影响,陈奂《济阳义庄记》中说:“范氏设义庄以赡族之贫,至今吴人效法者颇众。”〔31〕清代有“义庄设普天下”的说法〔32〕。

苏州不仅是义庄的策源地,清朝时义庄的数量、规模,在全国也是无与伦比的。从数量而言。据刘铮云先生的统计,清代苏州府共有义庄179个,其分布情况如表3所示。以一府之地而有如此众多的义庄,这在全国是仅见的。从规模而言。义庄是以义田为主体、以赡养贫困族人为宗旨的宗族共同体。虽然义庄有仓库、宅第、宗祠、义学等建筑物,有约束族人的庄规,但土地是义庄最主要的组成部分,因而义庄的规模主要表现为义田的多少。从江南各地义庄的情况来看,土地多者达数千亩,少者只有100余亩。而苏州的义庄规模普遍较大,以同城而治的吴、 长洲、元和三县为例,土地在1000亩以上的有39个,占总数的56.5%,500至1000亩的有21个,占总数的30.4%,500亩以下的只有3个, 占总数的4%,数量不明者有6个,占8.7%〔33〕。 其中范氏义庄义田最多时达5300余亩,并且乾隆、嘉庆年间有市 100余所,年收入达1万两银子〔34〕。

100余所,年收入达1万两银子〔34〕。

苏州义庄数量多、规模大的特点,与苏州多富室的背景有关。所谓的富室,主要包括两种人:一类是拥有特权、并有外来收入的官宦士绅,这与苏州人文鼎盛、科举仕宦者多的情况是分不开的;另一类是经商治生,发财致富的商人,这又与苏州商品经济发达密不可分。而后一种人,往往通过捐纳的途径买取功名,从而跻身于士绅阶层。因此,苏州的义庄大多是由有官、绅身分的人创建的(见表4)。

表3 苏州府义庄一览表

①资料来源:据刘铮云《义庄与城镇——清代苏州府义庄之设立及分布》改制。但刘文说清代苏州有义庄167个, 而据论文附录则为168个。

②注释:a.苏州城中有些义庄地点不明,统一归入吴县计算。

b.雍正年间,从常熟县分出昭文县、昆山县分出新阳县、吴江县分出震泽县。本表合并计算。

表4 清代苏州府义庄创建者的身分

资料来源:据刘铮云《义庄与城镇——清代苏州府义庄之设立及分布》改作。

对义庄创立者的情况进行调查,我们还可以发现一个事实,即创建义庄的人往往具有深刻的同情心,对慈善事业怀有热情。以往研究义庄的学者,较多地强调了义庄的封建剥削本质,这种认识至少是失之于偏颇的。如义庄的始作俑者范仲淹就是一个“平生好施与”的人物〔35〕;申氏义庄的创建者申时行除置田建庄外,还“创建言祠,助修吴学,捐学田,及贴两县役诸费”〔36〕;荣阳义庄的潘麟兆“世居吴中,力行善事,不可枚举”〔37〕;张氏松荫义庄的张霈生有“好施乐善”之誉〔38〕;张氏义庄的张凤德“好善乐施,乡里族人待之举火者数十家”,“一切善事可以裨益于人者,为之孜孜不倦”〔39〕。这样的例子甚多,毋须多举。如果说财务充足是建立义庄的物质前提,那么基于人道的同情心则成为建立义庄的心理基础。

义庄的慈善活动是多方面的,如陆润庠《杭氏义庄记》中说:“凡族中贫乏不能自存者月有支,孤寡残疾无以为养者月有支,病殁殡葬婚嫁生育之费以及子弟之课读、春秋之宾兴,莫不各有所给;”〔40〕潘世恩记汪氏诵芬义庄说:“同族繁衍,或贫乏不能自存也,将使寒者衣之,饥者食之,婚丧者赒助之,才优而秀达者又奖励而裁成之。”〔41〕类似的说法在各义庄的规条中都能见到。可以说,赡贫、养老、恤病、助婚、送葬、劝学等是义庄施济的主要内容。因此,作为一种慈善性质的机构,苏州的义庄在清代的慈善活动中发挥了重要的作用。

四、工商业者举办的慈善活动

清代苏州的工商业组织,主要是会馆与公所。会馆出现于明代,但明代的会馆主要是供仕于此、商于此的同乡人驻足、聚会的场所,是否已举办同乡善举还是一个疑问〔42〕。清代是会馆性质发生转变的时期〔43〕,又是公所组织大量出现的时期,为同业者及同业中的外地同乡办理善举逐渐成为会馆、公所组织的一个重要职能。这方面的情况在前述方志资料中已有所反映,如前列《苏州善堂、善会创建情况表》中有9所是外来商人建立的,其中包括徽商的诚善堂、绍兴商人的培德堂、 句容商人的丹霞义园等,它们“专备乡人寄柩权厝”、“埋瘗同乡棺木”,内容单一。但方志对外地商人活动的记载比较简单,而留存下来的大量工商业碑刻资料则弥补了这方面的不足。

明清时期,商品经济的发展促进了城市的繁荣,发达的工商业,吸引了大量的外地人来苏州做淘金发财梦,所谓“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,运连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”〔44〕。这些外来的工商业者,为了免受土著工商业者的排挤、寄托自己在外生活的乡思,便团结起来,组成了会馆。尽管苏州的会馆自始就以工商业者为主体,但大致以清代乾隆中前期为界,在此以前,会馆基本上是一种同乡会团体,而在此以后,随着商业机能的突出,逐渐演变为工商业行会组织。与此同时,在苏州的各业同行——不问土著或外来——为了避免竞争,开始组成同业公所。但是,伴随着商品经济发展而来的必然是竞争的加剧。竞争的结果,造成了贫富两极分化,行业内部的矛盾日趋尖锐化;同时,小生产者地位的不稳定性,也使得生活在商品经济漩涡中的工商业者不得不予为之计,为不可测的未来留一条生路。正是在这样的情况下,兴办义举成为会馆公所的重要职能。工商业组织的善举行为,有利于社会秩序的安定,减轻了地方政府的压力,符合统治阶级的利益,因而得到了官府的褒奖和支持,从而使会馆、公所的慈善活动愈趋活跃,成为清代苏州慈善事业中不可忽视的现象。

从现存碑刻资料看,最早办理善举的工商业组织是书坊业崇德公所。康熙十年(公元1671年)苏州书坊业建立崇德书院,“为同业订正书籍讨论删原之所,并同业中异乡同伙,如有在苏病故,无力回乡者,代为埋葬狮山义塚”〔45〕。从乾隆年间开始,会馆、公所办理同业善举的情况逐渐增多,如创于乾隆二十七年(公元1762年)的陕西会馆“建普济堂,以妥旅櫬”〔46〕。作于乾隆四十九年的《潮州会馆碑记》也有“襄义举”的说法。嘉庆、道光以后,更为普遍。但是,迄至清代中期,工商业组织的善举内容仍大多限于同业人员死后施棺、停棺和代葬。工商业组织办理善举的鼎盛期是在同治、光绪年间,不仅善举的内容丰富多样,甚至有些公所就是在善堂的基础上发展而来的,如染坊业公所称为“培德堂”〔47〕,性善公所称为“性善局”〔48〕,皮货业裘业公所由“轮流办理周恤同业善举”的“楚宝堂”演化而来〔49〕。

会馆、公所一般设有司事,或称司年、司季、司月等,专管善举事务。这种司事,由同业各店、铺、坊轮流承值,如兴复公所、绚章公所等,俱是“由同业各友轮当司年、司月,经理其事”〔50〕。有些公所则设固定的司事管理,而由司年、司月等协办,如两宜公所除司季、司月轮流经理外,还“公举丁卯科举人曹毓俊董理其事”〔51〕;梓义公所也是由董事“议举老诚熟悉”之人负责善举,并由“轮派司年、司月襄办”〔52〕。也有一些会馆公所,专门成立一个分支机构经管善举事务,如陕西会馆建普济堂,东越会馆设“公善堂”〔53〕,咏勤公所附设“恤寡会”、“推仁局”,专恤贫寡、代为埋葬等〔54〕。

善举经费有固定来源。与地方社会主持的慈善机构不同,工商业组织主持的善举经费,不是向社会倡募,而是在同业内部筹集。筹集的方法,一是同业分摊,如布业尚始公所,“同业公议,各伙友愿于薪俸内每1000捐钱10文,店主人亦复照数捐助,抵充办善经费”〔55〕。咈布染坊业公所,“议于咈布染酒钱内,每匹提出2文, 交存公所,以作经费,办理前项同业善举”〔56〕。二是自愿捐款,如红木梳妆业三义公所即是“无论开店、开作,归开主每月自愿,出捐一文善愿,并不外募,作为生养葬之费”〔57〕。三是分摊与捐助并行,如钢锯公所,“身等所需经费,邀集公议,按店计炉灶一只,每月提捐钱100文, 作为办善之资,不准劝捐外业店伙苛派勒捐之议。如遇同业捐助,听从自愿”〔58〕。虽然各会馆公所的经费有多有少,但因为有比较固定的来源,会馆公所的善举经费一般都比较充足,从而能保证同业慈善活动的持续进行。

善举的内容极为丰富,大致而言,可归结为以下几个方面〔59〕:第一,对贫困失业、年老孤苦者给予生活补助。如绸缎业七襄公所规定:“如同业中有老病废疾不能谋生者,有鳏寡孤独无所倚藉者、有异乡远客贫困不能归里者,由各肆报之公局,令司月者核实,于公费中量为资助。”〔60〕圆金业兴复公所规定:“至年老无依,仍照旧章,公所养赡。”〔61〕等等。第二,病则给药医治,死则给棺掩埋。如绚章公所规定:“凡同业之人,生则医药,死则殓埋。”〔62〕红木梳妆业公所对“有病无力医治”者,“由公所延医诊治给药”,“设或身后无着,给发衣衾棺木,暂葬义冢,立碑为记”〔63〕。根据财力大小,有些会馆公所对于外地年老病故者“买棺成殓,安送归乡”〔64〕。而更多的则是购置土地,立为义冢,就地掩埋。第三,救济病故同业家属,或为失业人员创造就业机会,如估衣业云章公所即提出:“凡有同业伙友……倘病故无着者,照章给资,以备棺殓一切。所遗孤寡无依,亦由公所按月贴钱敷度。”〔65〕兴复公所,“经同业公议,停收学徒,俾使失业各伙,即可设法安插,不致有流离失所之苦”〔66〕。第四,创办学堂,为同业子弟提供就学机会。如置器业集德公所行规中议定设立义塾〔67〕;石业公所在施行救济的同时,还“拟设知新蒙小学堂一所”,“延师教授同业子弟”〔68〕;银楼业安怀公所也打算在经费充裕时设立“普通小学堂,教授同业子弟”〔69〕。

通过以上考察,我们可以看到,清代苏州的社会慈善事业是全方位、多层次进行的,既有官方主持的,又有民间社会主持的。民间社会主持的慈善活动中,地方社会即士绅与地方有力者扮演了主要角色,而工商业组织办理善举也成为一个突出的社会现象。与官方主持的慈善活动极为低落(以至方志中缺乏专门的记载)相对照,民间的慈善活动极为兴盛。但无论地方社会主持的慈善活动,抑或工商业组织举办的善举事业,都是从乾隆以后才渐趋兴盛的。这一情况与人口的快速增长是同步进行的,反映出两者之间的内在联系。也就是说,江南人口的快速增长(这在苏州表现得最为明显)造成了大量贫困失业人员,给社会的发展带来了巨大压力,地方社会与工商业界的有力者面对日益加剧的社会矛盾,不得不设法补救。可以说,慈善活动的广泛开展即是其自救策略之一。

苏州的善堂、善会(包括义庄)等不仅数量多,而且规模大,这与苏州多富室、多世家大族的背景有关。慈善事业、尤其是那些注重道德教化的慈善机构的出现,某种意义上可以说是与这一地区的文化知识水平高、传统伦理观念强分不开的。而会馆、公所办理善举,工商业者成为慈善活动中的一支重要力量,正反映了苏州商品经济发达的事实。

注释:

〔1〕星斌夫的研究,见其著作《中国社会福祉政策史的研究》,国书刊行会1985年;《明清时代社会经济史的研究》,国书刊行会1989年。

〔2〕夫马进的系列论文包括《同善会小史》,《史林》65—4, 1982年;《善会、 善堂的出 》收入小野和子编:《明清时代的政治与社会》,1983年;《清代前期的育婴事业》,《富山大学人文学部纪要》11,1986年;《清代松江育婴堂的经营实态与地方社会》,《东洋史研究》45—3,1987年等。

》收入小野和子编:《明清时代的政治与社会》,1983年;《清代前期的育婴事业》,《富山大学人文学部纪要》11,1986年;《清代松江育婴堂的经营实态与地方社会》,《东洋史研究》45—3,1987年等。

〔3〕《清实录》顺治五年十一月辛未。

〔4〕《光绪会典事例》卷二六九《恤孤贫》。

〔5〕〔9〕参见星斌夫著《明清时代社会经济史的研究》, 第251、302页。

〔6〕〔7〕〔8〕〔10〕〔12〕〔13〕〔14〕〔15〕〔31 〕同治《苏州府志》卷二四《公署四》。

〔11〕民国《吴县志》卷三○《公署三》。

〔16〕〔17〕唐甄:《潜书》下篇上《恤孤》。

〔18〕〔19〕同治《湖州府志》卷四二《赈恤》。

〔20〕咸丰同治《南浔镇志》卷二八。

〔21〕嘉庆《南翔镇志》卷二。

〔22〕嘉定县在康熙时属苏州府,雍正二年以后,升太仓为直隶州,嘉定县划归太仓州管辖,参见同治《苏州府志》卷二《建置沿革》。

〔23〕本表所据资料如下:嘉庆《南翔镇志》卷二,乾隆《平湖县志》卷一,同治《湖州府志》卷四二,咸丰同治《南浔镇志》卷二八,清《盛湖志》卷四,陶煦:《周庄镇志》卷二,光绪《黎里续志》卷二,《章练小志》卷三。

〔24〕陶煦:《周庄镇志》卷二。

〔25〕高如圭原纂,万以增续纂:《章练小志》卷三。

〔26〕仲廷机纂,仲虎腾续纂:《盛湖志》卷四。

〔27〕光绪《嘉兴府志》卷二四《养育》。

〔28〕程兼善纂:《续修枫泾小志》卷二。

〔29〕王树棻修,潘履祥纂:《罗店镇志》卷二。

〔30〕彭绍升:《二林居集》卷九《近取堂记》。

〔32〕冯桂芬:《显志堂稿》卷四《汪氏耕荫义庄记》。

〔33〕据刘铮云《义庄与城镇——清代苏州府义庄之设立及分布》所供材料统计。

〔34〕民国《吴县志》卷三一《公署四》;钱泳:《履园丛话》卷六。

〔35〕〔36〕〔37〕〔38〕〔39〕〔40〕〔41〕民国《吴县志》卷三一《公署四》。

〔42〕明确记载明代会馆办理善举的资料似还未见。只是在乾隆四十九年作成的《潮州会馆记》中有“会馆之设,迓神庥、联嘉会、襄义举、笃乡情”的说法。尽管潮州会馆创于明代,但所谓“襄义举”一说并未指实是明代的事情。

〔43〕从碑刻资料可以看到,大致在乾隆中前期以后,会馆的同乡会性质逐渐淡化,而商业机能则越来越突出,如毗陵会馆规定:会馆“余房以便各客歇宿,自炊索账,如不在行生业,及为别项生理者,虽系同土,概不借歇”(《明清苏州工商业碑刻集》,第250页)。

〔44〕〔46〕〔47〕〔48〕〔49〕〔50〕〔51〕〔52〕〔53 〕〔54〕〔55〕〔57〕〔60〕〔61〕〔62〕〔63〕〔64〕〔65〕〔66 〕见《明清以来苏州工商业碑刻集》,第331、331、87、148、210、172、 97、128、275、208、82、137、28、173、98、140、83、213、172 —173页。

〔45〕〔56〕〔58〕〔67〕〔68〕〔69〕见《江苏省明清以来碑刻资料选集》,第74、63、130、117、117、161页。

〔59〕详见拙作《清代(康熙~光绪)江南都市的公所——以苏州为中心》,载日本广岛史学研究会编《史学研究》第210号,1995年。^

【专 题 号】K24

【复印期号】1997年06期

【原文出处】《中国史研究》(京)1997年03期第145-156页

【作者简介】王卫平 苏州大学历史系

一、官方主持的社会慈善事业

清朝建立不久,即对社会福祉事业给予了关心。顺治五年十一月,诏谕“各处设养济院,收养鳏寡孤独及残疾无告之人”〔3〕。 兹后历代皇帝多次予以重申,要求更为具体,也更为严格,如乾隆二年规定:“各州县设立养济院,原以收养孤贫,但因限于地额,不能一同沾惠。嗣后,如有外来流丐,察其声音,讯其住址,即移送各本籍收养。令各保甲,将实在孤苦无依者,开明里甲年貌,取具邻佑保结,呈报州县官,除验补足额外,其有浮于额数者,亦收养院内,动支公项,散给口粮,仍将散过额外孤贫口粮名数,按年造册报销,如冒滥克扣,奉行不力,照例参处。”〔4〕可见,清代的养济院与明代一样, 是由官方出资、收养孤苦无依老人的福祉机构。由于清代皇帝的重视,各地府、州、县几乎都建立了养济院,据星斌夫博士对江苏、浙江、安徽等7省132县的调查,除2个县以外,其余130个县都有明确记载〔5〕, 足见普及率之高。可是,在同治《苏州府志·公署·善堂》、民国《吴县志·公署·善堂》中却未见载有养济院。所幸在同治《苏州府志·公署·仓厫》吴县“和丰仓”条有“乾隆二十五年知县何玉涛即孤老院重建,移孤老院于旧仓基”的记载。清代顾震涛《吴门表隐》卷一中也说:“孤老院即吴县旧仓址。乾隆二十五年,知县介玉涛移建,中有土地,祀明严嵩,尤奇”。介玉涛当为何玉涛之误。孤老院也即养济院。可见苏州也是建有养济院的。除了从《吴门表隐》中可以知道孤老院中奉祀明代官至大学士、一向为人不耻的严嵩为土地神以外,其他情况不得而知。

苏州慈善事业结构图

注:民间社会包含地方社会与工商业组织(公所、会馆)。地方社会是指士绅与地方有力者。

二、由地方社会创立主持、得到官方支助的慈善机构——以普济堂、育婴堂为例

一方面,养济院所能收养的贫病孤老之人非常有限(各地名额不定,大多在50名至200名以内),而待赈的人数却非常多;另一方面, 养济院在经营过程中出现的腐败现象严重,导致养济院的机能渐趋衰废。在这种背景下,作为养济院的补充手段,由地方社会主持的民间慈善机构如普济堂、育婴堂等逐渐兴盛,并得到了官方的支助,在社会慈善事业中扮演了极为重要的角色。

(一)普济堂

从唐朝开始,苏州城即被分属于吴、长洲二县管辖。清代雍正年间,又从长洲县中分出元和县。吴、长洲、元和三县同城而治。但苏州普济堂只有二个,一在长洲,一在吴县。道光《苏州府志》以长洲普济堂误属元和县,同治《苏州府志》已作纠正。

普济堂建立的原因。如前所述,普济堂是作为养济院的补充手段而兴起的。作为补充手段,可以由二方面来理解,一是随着养济院机能的衰落而有普济堂的兴起,二是养济院难以收养如此众多的待济人口,尤其是外来人口,于是以普济堂补其不足。就苏州而言,则主要是出于第二种需要。康熙四十九年(公元1710年),苏州士绅顾如龙等募金在长洲县境内虎丘普济桥创建了普济堂。从时人何焯所撰《普济堂记》来看,苏州普济堂的建立固然是受到京师的影响,但与苏州城市商品经济的发展有更为直接的关系,所谓“吴四达之会,地大齿繁,商贾行旅之所走集,其值流离困乏,待于赈赡者,宜不减于京师。又当积岁歉俭,土着之民亦失所者众。于是,陈明智之徒,将谋作普济堂于虎邱之半塘,使之有以保其生而缓其死。”〔6〕乾隆三年(公元1738年), 苏州士绅吴三复又在吴县境内盘门外设置普济堂,专门收养病妇。

普济堂的男女分置。普济堂而分收男、女,这可能是苏州特有的情况。民国《吴县志》卷三○“善堂”称,在吴县者为“女普济堂”,在长洲县者为“男普济堂”。但是,苏州普济堂于何时以性别划分是一个值得探讨的问题。康熙四十九年,虎丘普济堂初创时,“收养贫民略如京师堂制”。而据《清实录》雍正二年闰四月癸未条:“京师广宁门外,向有普济堂,凡老疾无依之人,每栖息于此”。由此可以测知,苏州虎丘普济堂初创时并未分别男女。从何焯长洲《普济堂记》中也不见虎丘普济堂只收男子的痕迹。乾隆三年,吴三复在盘门外创设“女普济堂”,专以“收养病妇”。估计从这时候开始,两个普济堂才有明确分工:虎丘普济堂专门收养男子,盘门外普济堂专门收养妇女。这在乾隆三十一年曹秀先所撰《虎邱普济堂增建屋宇记》中可以得到佐证:“惟苏郡向设有普济堂,一在会城,女子之贫而病者归焉。一在虎邱,男子之贫而病者归焉。”〔7〕

普济堂的经营实态。苏州的普济堂虽然分属于长洲县和吴县,但它决不是只接受各县官府的指导。从普济堂的男女分置情况可以推知,两个普济堂的分工是由苏州府统一协调的。换言之,两个普济堂的收养对象是以长、元、吴三县为范围的。普济堂所得到的官方支助,也是来自驻苏州的江苏巡抚署,所置田产遍及苏州府属各县,有的甚至在松江府、江宁府境内。

普济堂的创建者是地方士绅或地方有力者,即所谓的邑人、郡人。因此,开始的时候,它是作为民间慈善机构开展活动的。但普济堂创建不久,即得到了官方的支助。这种支助表现在三个方面:一是经费。虎丘普济堂创立后,得到朝廷表彰。康熙五十五年,康熙皇帝赐给御书匾额。乾隆二年,地方官府“奉旨拨给没官房价银,置田八顷四十四亩”。到同治年间,共有田产12905.55亩。当然,其中包括士绅捐置的土地在内。女普济堂建立6年后,即乾隆九年, 江苏巡抚陈大受“奏请拨给上元县没官新涨芦洲二十八顷七十一亩”。至同治时共有田产14987 亩(大多是沙田),其中也有少部分是由士绅捐置。二是增建。如乾隆三十一年,江苏巡抚高晋增建虎丘普济堂病房51间。三是监察。即对普济堂的财务“出纳之数”、“调济之法”,委派专人进行稽察。这样,普济堂这个原本民间的慈善机构带上了浓重的官方色彩。但是,不管普济堂的官方色彩多么浓重,其主持人即所谓的“董事者”仍然是地方士绅,也即是曹秀先《虎邱普济堂增建屋宇记》中屡次提及的“诸君子”。可惜有关管理的具体情况,因资料缺乏,难以详述。

普济堂的施济内容。普济堂是对收养的贫病之民进行多方面救济的慈善机构。概而言之,其施济内容包括以下四点:(1)“资之口食,授之布絮”,以维持收养对象的生活。(2)备有医药器具, 对病者实行治疗。(3)对外来者提供路费,“令得各归其乡,各谋厥生”。 (4)对那些“不幸而竟至不起”者,提供棺木,使死有所葬, 不至露骨野外〔8〕。

(二)育婴堂

据星斌夫博士的抽样调查,清代育婴堂的普及率仅次于官方的养济院,超过了普济堂〔9〕。也就是说,在清代民间慈善机构中, 育婴堂是数量最多、普及率最高的机构。同样,育婴堂在苏州的众善堂中占有突出地位,具有不可忽视的作用。

在对苏州育婴堂展开研究以前,有必要先给以正名。在涉及苏州育婴堂的记载中,往往称之为元和县育婴堂,因为育婴堂座落在元和县境内。其实,这种说法并不准确。在康熙十五年(公元1676年)创建育婴堂时,尚无元和县的建置。元和县是雍正二年(公元1724年)才从长洲县中析置出来的。因此,育婴堂最初设于长洲县境内。尽管如此,与普济堂情况一样,育婴堂的收养对象不止长洲一县,至少是以苏州城为收养范围的。不久以后,其范围更扩及到了太湖流域。

育婴堂的沿革。鉴于扬州、京师、杭州、松江等地育婴堂继起的情况,康熙十五年,苏州士绅蒋德埈、许定升、许王俨等人不甘人后,呈请官府,在玄妙观雷尊殿之西筑室数间,创设育婴堂,“收养遗弃婴孩”,得到官府的支持。江苏巡抚慕天颜捐建门楼,题额“保赤”;布政使丁思孔题额“大德日生”,并按月捐资。康熙二十二年,在堂东改设广生书院,以供有功于育婴堂之士绅神位。数年后,又将后屋改造成聚星楼。乾隆四年,考虑到育婴堂地方狭窄,所收婴孩散布乳母家,难以稽察的情况,经地方士绅议请,巡抚张渠责成下属部门,在王府废基东北旷地上,建屋140余间,大大增扩了育婴堂的规模, 使集中收养婴孩成为可能。

育婴堂的经费。在初创时期,育婴堂经费来自于地方社会的捐助。苏州知府高晫在《育婴堂募疏》中曾向地方富室呼吁,请求财务支持,疏中说:“苟少减富家儿衣帽之饰,即可建一堂;少减富家儿庆贺酒筵之资,即可养数乳母;少节富家儿嬉戏游乐、祷祀邀福之费,即可活数十孺子……诸子勉之,当必有竭诚响应、同心相助者矣。”〔10〕创建人之一许定升在《苏郡育婴堂记略》中说到:育婴堂为郡中士大夫呈建,“劝募捐助,改立为堂,所费若干金,皆同志协力襄之”,后屡有改建,“所费又若干金,诸同志于协济工食之外,不惜捐助,以襄其成”〔11〕。唐甄《潜书》中也有育婴堂“岁费千余金,皆士大夫助之”的记载。可见,作为民间慈善机构,育婴堂主要是靠地方士绅与地方有力者对社会事业的热心才创立的,其经费来自于民间的捐助,其中包括地方官“乐捐清俸”,以为表率。

从乾隆二年开始,育婴堂的经费主要得自官方的支助。据地方志记载:“乾隆二年,奉旨拨给没官房价银一万二千两有奇,置产”;“九年,巡抚陈大受奏请拨给江宁县没官新涨芦洲若干亩”,以后陆续增置,至同治年间,有田产不少于13448.3亩。除了370亩是士绅所捐外,其余都来自于官方支助〔12〕。

除了财政方面的支助外,官方的助力还表现在以下二个方面。一是动用公费重建育婴堂。乾隆四年,在江苏巡抚张渠的亲自主持下,把育婴堂从玄妙观移至王府基,“酌动存公币项,庀材鸠工,凡八阅月而落成”,共建房屋140余间〔13〕;二是对育婴堂实施指导。 新堂建成后,张渠“更令诸寮属,与在堂绅士细酌规条,申明惩劝,定为四十则”〔14〕。在这些规条中,毫无疑问体现了官方的指导思想。因此,与普济堂一样,育婴堂虽为民间慈善机构,从乾隆以后,带上了极为浓重的官方色彩。

育婴堂的经营实态。苏州育婴堂创立时,即已订有规章,所谓“诸子奋志力行,条陈悉备”,“行之既久,规条井井”〔15〕。乾隆以后,官、绅又重新“细酌规条,申明惩劝,定为四十则”。遗憾的是,这些规条的详细内容,笔者尚未能窥见。从地方志所收高晫《育婴堂募疏》,张遇恩《育婴堂记》等记载分析,大致能够知道以下情况:

1.管理。育婴堂由士绅主持,地方官也参与其事,所谓“乡先生与前后官兹土者经理其事,著有成效”。每至月望日,管理者聚集堂中,查察婴孩抚养情况。

2.收养办法。育婴堂初建时,房屋不足30间,地方狭小,因而采取了把婴孩散放乳妇家中喂养的办法。这些乳妇都是为生计所迫,才佣乳于外,如唐甄的仆人即“以其妇傭乳于外”〔16〕。为了防止乳母不尽责,规定每月望日各乳母抱婴孩汇聚堂中,由管理者们共同查验,根据抚养情况的好坏,支付抚育费用和工钱。据唐甄说,当时登记的乳妇共有300余人,每人月得工钱300文。但是,尽管实行每月检查一次的制度,这种哺育婴孩的方法本属不得已的举动,存在着种种不便和弊端,所谓“人众势涣,稽察为难。乳母或不尽心,仍有夭伤之患,其他弊端种种,不可究诘”。唐甄对苏州育婴堂实行散婴制的弊端有更为具体的描述:“诸乳妇多不良,第贪三百钱。得堂中之衣褓,皆用于己子。所养之子,置之不顾,故多病死。其籍记中,病者十二三,死者十一二矣。堂中虽有察婴之规,使从事者视之,不过月一至焉,岂能相与寝处?故病死者多也。”〔17〕因而,张渠抚苏时,即应士绅所请,移建堂址,增扩房屋,使乳母居堂哺育婴孩成为可能。以此为转折,育婴堂收养的婴孩不再采取散婴制,改由乳母婴孩共处一室,居堂抚养的方式。这对于改善婴孩的生活条件,提高婴孩生存率是大为有益的。婴孩稍大,即让民间领养。关于这一点,在苏州只有“过继若干”的说法,详细情况有待于资料的发掘。

3.登记制度。育婴堂对乳母和收养的婴孩实行登记,这主要是为了便于管理。按唐甄的说法,在堂中登记的乳母有300余人。 张遇恩在《育婴堂记》中说其登记办法“行之既久,规条井井,其资粮出入,捐助多寡,以及每年收养若干、除殇若干、过继若干、现在若干,具载征信录、收婴册,皆可考”。可惜这些征信录、收婴册未见留传,目前对苏州育婴堂的实绩尚难确知。不过,据张遇恩所说,育婴堂创立后仅8 年间,“前后收养全活几千百计”。可见成绩是相当可观的。

4.“苏州育婴事业圈”。据夫马进先生的研究,苏州育婴堂与周边城镇的留婴堂之间存在着密切的联系,即苏州周边的一些中小城市,如湖州府乌程县、德清县、嘉兴府平湖县以及府属嘉定县南翔镇等,把本地留婴堂收留的婴儿送往苏州育婴堂抚养。其中以德清县距离苏州最远,约120公里, 因而认为当时存在着一个以苏州育婴堂为中心,半径为100公里左右的事业领域圈。为此,笔者查阅了大量的方志资料, 发现这种育婴事业圈在以太湖流域为中心的江南地区广泛存在。现围绕着苏州育婴事业圈,在吸收夫马进先生研究成果的基础上作进一步的揭示。

为了对苏州育婴事业圈的情况有一个比较明彻的了解,这里先引录几则资料:

乌程县。“康熙四十六年,副都御史周公清源疏请天下郡县各立育婴堂一所,奉旨允行。……于是邑绅程翁荫善买地于泮宫铺,以建堂宇。又置屋于清华铺,以栖乳妪。继以赀用艰乏,乳雇不给,前令王君懋讷改为留婴堂。凡收得孩稚,俱移送苏州,仍俾程翁司其事,每岁全活无算。”〔18〕

乌程县南浔镇。“吾浔弹丸地耳,既不能附省郡,行大利益,又不能独创宽广屋舍,以容乳妪,良足叹息。幸里中善信十余友,与沈子匡夏,捐资建三楹于极乐庵之西偏,以集同志。仿吴门现行条例,广收弃孩,载送吴门之育婴堂,费省而功宏,其利博焉。”〔19〕

平湖县。“康熙四十五年,知县董天眷始行劝募,翰林高舆建楼三楹,天眷叉捐俸置田以为之倡,故事有弃婴者留之于堂,送苏州就育。六十一年,知县林绪光增置田亩,停止转送, 始即本堂留养焉。 ”〔20〕

嘉定县南翔镇。“案征信录,首载康熙四十一年,士民石潇等呈请以南翔阖镇士商所积,佐郡育婴公费,择地建堂,以收送里中弃儿,蒙宪代行,迄今盖四十余年矣。然旋收旋送,费亦易支。至今上乾隆七年,大中丞陈公,奉雍正二年敕谕,檄本州县士民,于本处设法收育。”〔21〕

综合以上所引及各方面资料,大致能够得到以下认识:

首先,留婴堂出现的原因。留婴堂是育婴堂的一种表现形式。一方面,作为对朝廷号召的积极响应,江南地区士绅开始大力兴办育婴堂机构;另一方面,由于经费不足,育婴堂设施未备,出现了留婴堂的形式,即在本地收留民间弃婴,送到苏州等育婴堂去抚养。可见,经费欠缺是留婴堂(包括接婴所、保婴局等)产生的主要原因。

其二,从空间范围而言。据笔者掌握的资料,“苏州育婴事业圈”的范围除苏州本府所属外,还涉及嘉兴、湖州、松江三府及太仓一州〔22〕,地域辽阔,在江南地区的几个育婴事业圈中,是空间范围最大的一个(详情见表1)。应该说明的是,在苏州附近的一些市镇如浒关、 木渎(以上属吴县)、角直(属昆山县)等地也建有留婴所或保婴会,就常理推测应与苏州育婴堂有关系,但因资料不足,未敢断言。

表1 苏州育婴事业圈一览表〔23〕

其三,从时间上言。留婴堂存在的时间很长,可以说经历了有清一代。结合江南其他育婴事业圈的资料可以看出,在康熙、同治二个时期,出现过兴办留婴堂的高潮。前一个高潮当与康熙皇帝的大力提倡有关;后一个高潮则是由于经过太平天国与清政府的残酷战争,作为恢复社会秩序的一个重要手段,在地方社会大力兴办慈善事业的过程中出现的。

其四,留婴堂的职能。留婴堂或接婴所、保婴会等往往采取奖励的方式,鼓励人们把弃婴送入堂、所,如周庄保婴会,“有送婴来者奖以钱”〔24〕;章练塘保婴局规定,“接婴一名,奖给送资四百”〔25〕。各地留婴堂收来弃婴后先在堂内暂时抚养,即黎里、盛泽留婴堂的“收婴暂乳”、“雇妇乳养”〔26〕。故而留婴堂实际上仍担负着一部分育婴的职能,只是因为经费不足、时间较短而已。而且,在把收留的婴儿送入苏州育婴堂以后,也要承担支付雇佣乳母的费用,即周维翰在平湖县《育婴堂记略》中所说的:“收取弃儿,转送吴阊堂内,月偿以雇乳之费。”〔27〕

但是,关于“苏州育婴事业圈”的形成原理,迄今为止,笔者还不能作出合理的解释。从上引资料可以看出, “苏州育婴事业圈”跨越2省4府1州之地,其与行政建置似无关系。就江南地区其他育婴事业圈的情况来看,送婴与路程远近、接收地育婴堂的实力有关,如嘉善县枫泾留婴堂距县城25里,距松江府城50里,因而将本地不能留养的婴儿分送松江、嘉善2育婴堂〔28〕。之所以要分送, 当与嘉善育婴堂的规模有限有关。宝山县4个留婴堂所收婴儿, 分别送往相邻的嘉定县城与南翔镇育婴堂,其中宝山县城、罗店2处留婴送往距离较近的嘉定县城, 杨行、江湾2处留婴送往距离较近的南翔镇,分工非常明确〔29〕。 但是,以这2个标准衡之于苏州,则不大妥当。德清县与苏州相距120公里,而与省城杭州的距离不及苏州的一半。如以距离远近而论,德清县的弃婴应送往杭州;以育婴堂实力来说,在康熙、雍正年间接收外来弃婴时,苏州育婴堂尚未得到官方财力支助、自身经费并不宽裕,育婴堂的规模也极为有限,房屋不到30间,所采取的是散婴制方式。在这样的情况下,还要接收外地送来的婴孩,令人难以理解。因此,这个问题有待于进一步发掘材料,加以探讨。

三、士绅或地方有力者主持的慈善活动

(一)各种善堂、善会

根据笔者对同治《苏州府志》、民国《吴县志》、《吴门表隐》、《桐桥倚棹录》等资料的统计,苏州同城而治的吴、长洲、元和3县, 由地方社会创办的各种善堂、善会至少有93个,其创建者,分布情况如表2所示:

表2 苏州善堂、善会创建情况表

属县 数量 创建者 分布 地方社会 外来商人 不明 在城 乡镇 吴 40 33 3 4 30 10 长洲 19 11 2 6 12 7 元和 34 28 4 2 20 14 总计 93 72 9 12 62 31 |

从表中可见,在苏州同城分治的3 县93个善堂中,明确记载由地方社会创建的共72个,占总数的77%。至于创建者不明的12个善堂中,估计大部分应是地方社会所建。可以说,地方社会即士绅和地方有力者是民间慈善活动的中坚力量。

苏州的善堂、善会所从事的慈善事业,涉及收养贫病孤寡老人和弃婴孤儿,援助儒士的遗孀遗孤及寡妇、节妇,收留老病流民、施粥、施药、施棺代葬、掩埋路尸、寄柩权厝,设义塾代教贫苦子弟,教育不肖子弟,放生、惜字等各个方面,可以说无所不包。从善堂施济情况可以看出,既有专门的机构,又有综合机构。一般而言,一二人独创,经费有限,这样的机构往往限于一、二种类的救济,而集多人之力创设的机构,经费较充足,往往具有综合功能,救济对象和范围较广。

尽管苏州善堂施济的范围、对象非常广泛,但把它们大致归类,并进行定量分析,结果约略如下:施棺、停棺、代葬类为48所,教育子弟类为14所,一般救济(如施粥、施药、生活补助等)为14所,收养孤老、弃婴类为12所,放生、惜字类为14所,情况不明者为14所。必须说明的是,对于具有综合功能的善堂机构,按其施济内容而作了重复计数,如轮香局,施济内容为立义塾、设惜字会、施棺掩埋等,分别计入教育类、放生惜字类、施棺代葬类。统计结果表明,苏州慈善事业最重视施棺代葬,这应该是因失业贫困而造成的无力营葬、路多倒毙者的社会现实的反映。而慈善机构设立义塾、注重教育贫困子弟,应与苏州地方文风鼎盛,重教尚文风气有关。

(二)义庄盛行

对同族贫困者的救济、扶助,也应该属于慈善事业的范畴,这一点容易为研究者所忽视。实际上,对义庄与善堂的关系,清代薛家三有很好的说明:“愿得负郭田数百亩,与九族共之,以余财推之于乡里,仿东林同善会,俾鳏寡孤独者有养也。”〔30〕在薛家三看来,为善于乡里的行为即社会慈善活动,不过是义庄的扩大而已。北宋皇佑二年(公元1050年),在苏州出现了全国最早的义庄——范氏义庄。范氏义庄对后世产生了广泛而深远的影响,陈奂《济阳义庄记》中说:“范氏设义庄以赡族之贫,至今吴人效法者颇众。”〔31〕清代有“义庄设普天下”的说法〔32〕。

苏州不仅是义庄的策源地,清朝时义庄的数量、规模,在全国也是无与伦比的。从数量而言。据刘铮云先生的统计,清代苏州府共有义庄179个,其分布情况如表3所示。以一府之地而有如此众多的义庄,这在全国是仅见的。从规模而言。义庄是以义田为主体、以赡养贫困族人为宗旨的宗族共同体。虽然义庄有仓库、宅第、宗祠、义学等建筑物,有约束族人的庄规,但土地是义庄最主要的组成部分,因而义庄的规模主要表现为义田的多少。从江南各地义庄的情况来看,土地多者达数千亩,少者只有100余亩。而苏州的义庄规模普遍较大,以同城而治的吴、 长洲、元和三县为例,土地在1000亩以上的有39个,占总数的56.5%,500至1000亩的有21个,占总数的30.4%,500亩以下的只有3个, 占总数的4%,数量不明者有6个,占8.7%〔33〕。 其中范氏义庄义田最多时达5300余亩,并且乾隆、嘉庆年间有市

100余所,年收入达1万两银子〔34〕。

100余所,年收入达1万两银子〔34〕。苏州义庄数量多、规模大的特点,与苏州多富室的背景有关。所谓的富室,主要包括两种人:一类是拥有特权、并有外来收入的官宦士绅,这与苏州人文鼎盛、科举仕宦者多的情况是分不开的;另一类是经商治生,发财致富的商人,这又与苏州商品经济发达密不可分。而后一种人,往往通过捐纳的途径买取功名,从而跻身于士绅阶层。因此,苏州的义庄大多是由有官、绅身分的人创建的(见表4)。

表3 苏州府义庄一览表

县名 总数 创建日期 清代义庄所占比例 宋 明 清 (%) 吴县 17 2 1 14 82 长洲 24 1 23 96 元和 28 2 26 93 常熟、昭文 94 2 92 98 昆山、新阳 9 1 8 89 吴江、震泽 7 2 5 71 |

①资料来源:据刘铮云《义庄与城镇——清代苏州府义庄之设立及分布》改制。但刘文说清代苏州有义庄167个, 而据论文附录则为168个。

②注释:a.苏州城中有些义庄地点不明,统一归入吴县计算。

b.雍正年间,从常熟县分出昭文县、昆山县分出新阳县、吴江县分出震泽县。本表合并计算。

表4 清代苏州府义庄创建者的身分

身分 人数 占总数的比例(%) 官、绅 98 58.3 商人 5 3 平民 9 5.4 不详 56 33.3 总计 168 100 |

资料来源:据刘铮云《义庄与城镇——清代苏州府义庄之设立及分布》改作。

对义庄创立者的情况进行调查,我们还可以发现一个事实,即创建义庄的人往往具有深刻的同情心,对慈善事业怀有热情。以往研究义庄的学者,较多地强调了义庄的封建剥削本质,这种认识至少是失之于偏颇的。如义庄的始作俑者范仲淹就是一个“平生好施与”的人物〔35〕;申氏义庄的创建者申时行除置田建庄外,还“创建言祠,助修吴学,捐学田,及贴两县役诸费”〔36〕;荣阳义庄的潘麟兆“世居吴中,力行善事,不可枚举”〔37〕;张氏松荫义庄的张霈生有“好施乐善”之誉〔38〕;张氏义庄的张凤德“好善乐施,乡里族人待之举火者数十家”,“一切善事可以裨益于人者,为之孜孜不倦”〔39〕。这样的例子甚多,毋须多举。如果说财务充足是建立义庄的物质前提,那么基于人道的同情心则成为建立义庄的心理基础。

义庄的慈善活动是多方面的,如陆润庠《杭氏义庄记》中说:“凡族中贫乏不能自存者月有支,孤寡残疾无以为养者月有支,病殁殡葬婚嫁生育之费以及子弟之课读、春秋之宾兴,莫不各有所给;”〔40〕潘世恩记汪氏诵芬义庄说:“同族繁衍,或贫乏不能自存也,将使寒者衣之,饥者食之,婚丧者赒助之,才优而秀达者又奖励而裁成之。”〔41〕类似的说法在各义庄的规条中都能见到。可以说,赡贫、养老、恤病、助婚、送葬、劝学等是义庄施济的主要内容。因此,作为一种慈善性质的机构,苏州的义庄在清代的慈善活动中发挥了重要的作用。

四、工商业者举办的慈善活动

清代苏州的工商业组织,主要是会馆与公所。会馆出现于明代,但明代的会馆主要是供仕于此、商于此的同乡人驻足、聚会的场所,是否已举办同乡善举还是一个疑问〔42〕。清代是会馆性质发生转变的时期〔43〕,又是公所组织大量出现的时期,为同业者及同业中的外地同乡办理善举逐渐成为会馆、公所组织的一个重要职能。这方面的情况在前述方志资料中已有所反映,如前列《苏州善堂、善会创建情况表》中有9所是外来商人建立的,其中包括徽商的诚善堂、绍兴商人的培德堂、 句容商人的丹霞义园等,它们“专备乡人寄柩权厝”、“埋瘗同乡棺木”,内容单一。但方志对外地商人活动的记载比较简单,而留存下来的大量工商业碑刻资料则弥补了这方面的不足。

明清时期,商品经济的发展促进了城市的繁荣,发达的工商业,吸引了大量的外地人来苏州做淘金发财梦,所谓“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,运连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”〔44〕。这些外来的工商业者,为了免受土著工商业者的排挤、寄托自己在外生活的乡思,便团结起来,组成了会馆。尽管苏州的会馆自始就以工商业者为主体,但大致以清代乾隆中前期为界,在此以前,会馆基本上是一种同乡会团体,而在此以后,随着商业机能的突出,逐渐演变为工商业行会组织。与此同时,在苏州的各业同行——不问土著或外来——为了避免竞争,开始组成同业公所。但是,伴随着商品经济发展而来的必然是竞争的加剧。竞争的结果,造成了贫富两极分化,行业内部的矛盾日趋尖锐化;同时,小生产者地位的不稳定性,也使得生活在商品经济漩涡中的工商业者不得不予为之计,为不可测的未来留一条生路。正是在这样的情况下,兴办义举成为会馆公所的重要职能。工商业组织的善举行为,有利于社会秩序的安定,减轻了地方政府的压力,符合统治阶级的利益,因而得到了官府的褒奖和支持,从而使会馆、公所的慈善活动愈趋活跃,成为清代苏州慈善事业中不可忽视的现象。

从现存碑刻资料看,最早办理善举的工商业组织是书坊业崇德公所。康熙十年(公元1671年)苏州书坊业建立崇德书院,“为同业订正书籍讨论删原之所,并同业中异乡同伙,如有在苏病故,无力回乡者,代为埋葬狮山义塚”〔45〕。从乾隆年间开始,会馆、公所办理同业善举的情况逐渐增多,如创于乾隆二十七年(公元1762年)的陕西会馆“建普济堂,以妥旅櫬”〔46〕。作于乾隆四十九年的《潮州会馆碑记》也有“襄义举”的说法。嘉庆、道光以后,更为普遍。但是,迄至清代中期,工商业组织的善举内容仍大多限于同业人员死后施棺、停棺和代葬。工商业组织办理善举的鼎盛期是在同治、光绪年间,不仅善举的内容丰富多样,甚至有些公所就是在善堂的基础上发展而来的,如染坊业公所称为“培德堂”〔47〕,性善公所称为“性善局”〔48〕,皮货业裘业公所由“轮流办理周恤同业善举”的“楚宝堂”演化而来〔49〕。

会馆、公所一般设有司事,或称司年、司季、司月等,专管善举事务。这种司事,由同业各店、铺、坊轮流承值,如兴复公所、绚章公所等,俱是“由同业各友轮当司年、司月,经理其事”〔50〕。有些公所则设固定的司事管理,而由司年、司月等协办,如两宜公所除司季、司月轮流经理外,还“公举丁卯科举人曹毓俊董理其事”〔51〕;梓义公所也是由董事“议举老诚熟悉”之人负责善举,并由“轮派司年、司月襄办”〔52〕。也有一些会馆公所,专门成立一个分支机构经管善举事务,如陕西会馆建普济堂,东越会馆设“公善堂”〔53〕,咏勤公所附设“恤寡会”、“推仁局”,专恤贫寡、代为埋葬等〔54〕。

善举经费有固定来源。与地方社会主持的慈善机构不同,工商业组织主持的善举经费,不是向社会倡募,而是在同业内部筹集。筹集的方法,一是同业分摊,如布业尚始公所,“同业公议,各伙友愿于薪俸内每1000捐钱10文,店主人亦复照数捐助,抵充办善经费”〔55〕。咈布染坊业公所,“议于咈布染酒钱内,每匹提出2文, 交存公所,以作经费,办理前项同业善举”〔56〕。二是自愿捐款,如红木梳妆业三义公所即是“无论开店、开作,归开主每月自愿,出捐一文善愿,并不外募,作为生养葬之费”〔57〕。三是分摊与捐助并行,如钢锯公所,“身等所需经费,邀集公议,按店计炉灶一只,每月提捐钱100文, 作为办善之资,不准劝捐外业店伙苛派勒捐之议。如遇同业捐助,听从自愿”〔58〕。虽然各会馆公所的经费有多有少,但因为有比较固定的来源,会馆公所的善举经费一般都比较充足,从而能保证同业慈善活动的持续进行。

善举的内容极为丰富,大致而言,可归结为以下几个方面〔59〕:第一,对贫困失业、年老孤苦者给予生活补助。如绸缎业七襄公所规定:“如同业中有老病废疾不能谋生者,有鳏寡孤独无所倚藉者、有异乡远客贫困不能归里者,由各肆报之公局,令司月者核实,于公费中量为资助。”〔60〕圆金业兴复公所规定:“至年老无依,仍照旧章,公所养赡。”〔61〕等等。第二,病则给药医治,死则给棺掩埋。如绚章公所规定:“凡同业之人,生则医药,死则殓埋。”〔62〕红木梳妆业公所对“有病无力医治”者,“由公所延医诊治给药”,“设或身后无着,给发衣衾棺木,暂葬义冢,立碑为记”〔63〕。根据财力大小,有些会馆公所对于外地年老病故者“买棺成殓,安送归乡”〔64〕。而更多的则是购置土地,立为义冢,就地掩埋。第三,救济病故同业家属,或为失业人员创造就业机会,如估衣业云章公所即提出:“凡有同业伙友……倘病故无着者,照章给资,以备棺殓一切。所遗孤寡无依,亦由公所按月贴钱敷度。”〔65〕兴复公所,“经同业公议,停收学徒,俾使失业各伙,即可设法安插,不致有流离失所之苦”〔66〕。第四,创办学堂,为同业子弟提供就学机会。如置器业集德公所行规中议定设立义塾〔67〕;石业公所在施行救济的同时,还“拟设知新蒙小学堂一所”,“延师教授同业子弟”〔68〕;银楼业安怀公所也打算在经费充裕时设立“普通小学堂,教授同业子弟”〔69〕。

通过以上考察,我们可以看到,清代苏州的社会慈善事业是全方位、多层次进行的,既有官方主持的,又有民间社会主持的。民间社会主持的慈善活动中,地方社会即士绅与地方有力者扮演了主要角色,而工商业组织办理善举也成为一个突出的社会现象。与官方主持的慈善活动极为低落(以至方志中缺乏专门的记载)相对照,民间的慈善活动极为兴盛。但无论地方社会主持的慈善活动,抑或工商业组织举办的善举事业,都是从乾隆以后才渐趋兴盛的。这一情况与人口的快速增长是同步进行的,反映出两者之间的内在联系。也就是说,江南人口的快速增长(这在苏州表现得最为明显)造成了大量贫困失业人员,给社会的发展带来了巨大压力,地方社会与工商业界的有力者面对日益加剧的社会矛盾,不得不设法补救。可以说,慈善活动的广泛开展即是其自救策略之一。

苏州的善堂、善会(包括义庄)等不仅数量多,而且规模大,这与苏州多富室、多世家大族的背景有关。慈善事业、尤其是那些注重道德教化的慈善机构的出现,某种意义上可以说是与这一地区的文化知识水平高、传统伦理观念强分不开的。而会馆、公所办理善举,工商业者成为慈善活动中的一支重要力量,正反映了苏州商品经济发达的事实。

注释:

〔1〕星斌夫的研究,见其著作《中国社会福祉政策史的研究》,国书刊行会1985年;《明清时代社会经济史的研究》,国书刊行会1989年。

〔2〕夫马进的系列论文包括《同善会小史》,《史林》65—4, 1982年;《善会、 善堂的出

》收入小野和子编:《明清时代的政治与社会》,1983年;《清代前期的育婴事业》,《富山大学人文学部纪要》11,1986年;《清代松江育婴堂的经营实态与地方社会》,《东洋史研究》45—3,1987年等。

》收入小野和子编:《明清时代的政治与社会》,1983年;《清代前期的育婴事业》,《富山大学人文学部纪要》11,1986年;《清代松江育婴堂的经营实态与地方社会》,《东洋史研究》45—3,1987年等。〔3〕《清实录》顺治五年十一月辛未。

〔4〕《光绪会典事例》卷二六九《恤孤贫》。

〔5〕〔9〕参见星斌夫著《明清时代社会经济史的研究》, 第251、302页。

〔6〕〔7〕〔8〕〔10〕〔12〕〔13〕〔14〕〔15〕〔31 〕同治《苏州府志》卷二四《公署四》。

〔11〕民国《吴县志》卷三○《公署三》。

〔16〕〔17〕唐甄:《潜书》下篇上《恤孤》。

〔18〕〔19〕同治《湖州府志》卷四二《赈恤》。

〔20〕咸丰同治《南浔镇志》卷二八。

〔21〕嘉庆《南翔镇志》卷二。

〔22〕嘉定县在康熙时属苏州府,雍正二年以后,升太仓为直隶州,嘉定县划归太仓州管辖,参见同治《苏州府志》卷二《建置沿革》。

〔23〕本表所据资料如下:嘉庆《南翔镇志》卷二,乾隆《平湖县志》卷一,同治《湖州府志》卷四二,咸丰同治《南浔镇志》卷二八,清《盛湖志》卷四,陶煦:《周庄镇志》卷二,光绪《黎里续志》卷二,《章练小志》卷三。

〔24〕陶煦:《周庄镇志》卷二。

〔25〕高如圭原纂,万以增续纂:《章练小志》卷三。

〔26〕仲廷机纂,仲虎腾续纂:《盛湖志》卷四。

〔27〕光绪《嘉兴府志》卷二四《养育》。

〔28〕程兼善纂:《续修枫泾小志》卷二。

〔29〕王树棻修,潘履祥纂:《罗店镇志》卷二。

〔30〕彭绍升:《二林居集》卷九《近取堂记》。

〔32〕冯桂芬:《显志堂稿》卷四《汪氏耕荫义庄记》。

〔33〕据刘铮云《义庄与城镇——清代苏州府义庄之设立及分布》所供材料统计。

〔34〕民国《吴县志》卷三一《公署四》;钱泳:《履园丛话》卷六。

〔35〕〔36〕〔37〕〔38〕〔39〕〔40〕〔41〕民国《吴县志》卷三一《公署四》。

〔42〕明确记载明代会馆办理善举的资料似还未见。只是在乾隆四十九年作成的《潮州会馆记》中有“会馆之设,迓神庥、联嘉会、襄义举、笃乡情”的说法。尽管潮州会馆创于明代,但所谓“襄义举”一说并未指实是明代的事情。

〔43〕从碑刻资料可以看到,大致在乾隆中前期以后,会馆的同乡会性质逐渐淡化,而商业机能则越来越突出,如毗陵会馆规定:会馆“余房以便各客歇宿,自炊索账,如不在行生业,及为别项生理者,虽系同土,概不借歇”(《明清苏州工商业碑刻集》,第250页)。

〔44〕〔46〕〔47〕〔48〕〔49〕〔50〕〔51〕〔52〕〔53 〕〔54〕〔55〕〔57〕〔60〕〔61〕〔62〕〔63〕〔64〕〔65〕〔66 〕见《明清以来苏州工商业碑刻集》,第331、331、87、148、210、172、 97、128、275、208、82、137、28、173、98、140、83、213、172 —173页。

〔45〕〔56〕〔58〕〔67〕〔68〕〔69〕见《江苏省明清以来碑刻资料选集》,第74、63、130、117、117、161页。

〔59〕详见拙作《清代(康熙~光绪)江南都市的公所——以苏州为中心》,载日本广岛史学研究会编《史学研究》第210号,1995年。^