| 明清史 |

试论清代的社区

张研

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1997年05期

【原文出处】《清史研究》(京)1997年02期第1-11页

By the community we mean the social and geographical space in which people live together,affect each other,and engage in all kinds of social activities.By approaching the formations,actions,and changes of the various communities in the QingDynasty,this paper depicts the outline of Qing society and itsdurability,continuity and changes.

社区兼有社会和地理的空间概念。清代的社区可以说就是清代的区域社会。这种区域社会是清人以家庭、家族、宗族、乡族及保甲、里甲、坊厢等形式聚居其中、进行各种社会活动、产生各种互动关系而共生共存的社会地理空间。清代的社区与其他时代的社区一样,存在或重叠、或交错、或平行的多种形态,如法定社区、自然社区、专能社区、政治社区、经济社区、精神社区、民族社区等。多种形态的诸多社区构成了清代社会。从生产力发展水平分类的纵向角度考察,清代社区仍基本属于传统社区,但随着生产方式与生活方式的变化,其内容已或多或少发生了某些变化;从地域空间分类的横向角度考察,清代社区中法定社区、自然社区、专能社区等仍相互重叠交错,构成清人生活的社会环境,但随着社会历史的变迁,其中自然社区、专能社区的作用明显突出出来。

一

法定社区是国家区划、人为组织的统治区域和社会群体组织。也可称为行政社区。

清代法定社区包括城市法定社区与农村法定社区。

清代城市法定社区,也就是法定的各级政府所在地(可以说是政治城市)——都、省、府、县城及其中坊、厢(关)、铺、街、巷(胡同)等区划。

清代京城北京城墙周长40里,高3丈5尺5寸,城开9门,名仍明朝之旧,为正阳门、崇文门、宣武门、安定门、德胜门、东直门、朝阳门、西直门、阜成门。9门之内分列八旗,拱卫皇居。京城南面抱东西角楼是外罗城,也叫外城,长28里,高2丈,开7门:永定门、左安门、右安门、广渠门、广宁门、东便门、西便门。京城中间为皇城,周长18里左右,高1丈8尺,开6门:大清门、长安左门、长安右门、东安门、西安门、地安门。大清门内为天安门,天安门内为端门,端门内即为紫禁城的午门。皇城中间为紫禁城,紫禁城南北各236丈3尺,东西各302丈9尺5寸,开4门:午门、神武门、东华门、西华门。四维皆有角楼。京城分东西南北外5城,街道市肆民居以皇城为中轴呈棋盘格状整齐对称排列。街制南北为经,东西为纬,大街24步宽,小街12步宽,再小为火巷、胡同。虽设顺天府及大兴宛平两附郭,然实际上地方均分属5城[1]。

北京以外,除盛京及少数民族地区,其他法定城市的格局类似。

各城城周有按各级规制、不同长宽厚度的城墙(有载清初北方州县多无城郭,有亦间多土筑,据说是由于北方土质不适于烧砖之故。从方志记载看,清代后来北方很多州县的城墙都是由守土官捐俸、或由当地绅衿集资构筑的);城开4至8门,门各有名;城外有郭有濠。如山东淄川县的城墙即是在乾隆二十六年(1761)由诸绅捐资、贡生王廷楠等分董其事建成,周长110多丈,濠长120余丈,开4门,城楼4座[2]。

有的省城另建两小城,一为贡院,外环城墙;一为旗城,又称旗营、满城,驻扎八旗。如康熙五十四年(1718)四川成都城西筑满城。城墙周长811丈7尺3寸,高1丈3尺8寸,有“城楼四,共一十二间。每旗官街一条,披甲兵丁小胡同三条”,共8条官街,33条兵丁胡同[3]。各城内皆设鼓楼,按更次击鼓,并于正午、定更各鸣炮一响,二更鸣炮二响。居民闻炮作息,有俗谚“定更,小孩安生;二炮,小孩睡觉”。

城内一般自城中十字街分为东西南北4城。近城之地为4关厢(4关厢以东西南北4门为界),城下仍按保甲编组,只是与乡下名称不同:所谓“城中曰坊,近城曰厢,在乡曰里”。坊厢之下是牌甲。从城中的情况看,是“以坊为纲”,京城西城就有崇财坊、金城坊、鸣玉坊、朝天坊、河漕西坊、关外坊等。坊下有牌有铺有街有胡同。如朝天坊下有4牌24铺:

县以下市镇非法定城市,但其内部仍按城市区划。广东佛山镇外有土城,开4门,镇中十字街,分东西南北4城,28铺。铺下是街道,如栅下铺共街道64条,桥亭铺共街道43条等。江苏马陆镇有载:“征志原称马陆村,迄今市巷闹纷纷。东西攘攘熙熙众,南北街头十字分”[4]。

组成街道胡同的则是城居的铺户、行户。明朝人沈榜《宛署杂记》中说:“铺行之起,不知所始。盖铺居之民,各行不同,因以名之。国初悉城内外居民,因其里巷多少编为排甲,而以其所业、所赁之主立籍……其名曰行户。或一派之中、一行之物,总以一人答应,岁中践更,其名曰当行”。如上述佛山镇栅下铺即有铺屋2115户,桥亭铺即有铺屋6325户等[5]。

编甲的办法据清康熙年间黄六鸿记载,系“按各街巷之横直长短,单面街挨编,双面街对编”,自第一家到十一家内以一家择为十家长,以统十家为一甲,十甲为一保……。每户悬挂门牌。每晚按户出夫,每街市拨派五人为快壮。各带梆椤器械,往来巡逻(城上由营兵负责。起更后,快壮不得上城,营兵不得下城)。各大街小巷都设栅门,定更后,落锁,实行宵禁,有生病等急事,须凭夜行牌(每十家长,官发一面夜行牌)。

每铺立铺头火夫三五人,统之总甲,每保立保正副各一人。负责地方治安(人命、倒卧、盗贼、火烛、夜巡、拘执人犯等均在其管辖之内)、地方杂务(包括浚沟渠、平街道、市曹搭篷、雇夫防护、催收房号、买卖作中等)[6]。

佛山28铺各有“更馆”、“闸楼”。更夫、闸夫300多名。还有“练馆”,每铺出二三人或四五人为“更练”,负责地方治安[7]。

清代农村法定社区,是官方在县以下设置的乡、都、保、庄四级行政区,或乡、都、庄三级行政区,或乡、庄两级行政区(因地区不同,又有图、里、堡等各种不同名称)。其中最基层的庄,不一定是自然村。一些地区自然村小而分散。一些地区清中期后随着人口剧增,自然村又大为增加,“视旧时增置几半”[8]。因此官方设置的庄,不少是领有诸多自然村的大庄,如浙江建德33庄便领有485个小自然村[9]。

大的村庄,村周也要求围有墙濠,所谓“村镇有墙濠,犹州邑之有城池”,还要修建瞭台、门楼。一般由村中乡绅族绅出头,集资捐建。如蒲松龄所居的蒲家庄故居现在还保留着清代的土围,东西南北开4门,门各有名,从外面看不到村内,村中有十字街。这些村庄,由官方出面组织,按村民所居序次编为里社保甲。

清代里社沿袭明代,“以一百一十户为里,一里之中,推丁粮多者为长,余百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首十人,管摄一里之事,……凡十年一周,先后则各以丁粮多寡为次。每里编为一册,册之首总为一图。其里中鳏寡孤独不任役者,则带管于百一十户之外,而列图后,名曰畸零”。黄六鸿进而解释:“如此庄村编保(十甲一保)之外,尚有畸零甲分,即附统于末保之保正。若人户不足一甲,谓之畸零户,即附统于末甲之十家长。其庄村不及百家者,附近有一二十家或十余家之小村,准其附入,以足一保,谓之‘合保’。如村外独户,令其移住大村,以便照管。其窎远孤村不过数家,力又难迁,即于数家中择一年力精壮省事者为庄头。本庄稽查逐盗奸宄者一以委之,谓之畸零庄,而于附近之保正兼统之……不得遗漏一家”[10]。里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮,清初有的地区并有“勾摄公事”之责,负责本里本甲买办、词讼、拘传民事案件当事人及罪犯等。可见,里甲是官方以人民居住地为基础,令其按一定规则组织起来的自己管理自己的编审应役组织。里长甲首实际是国家最低级的半官职人员。《唐明律合编》中有:“里长甲首本为办一里一甲公事而设”,妄称主保等名色,增设里长、甲长,“拟罪与滥设官吏同”。

清代保甲亦属宋明保甲制的沿袭,但却将其发展得更为完备:“户给印信纸牌一张,书写姓名、丁男口数于上。出则注明所往,入则稽其所来……十户立一牌头,十牌立一甲头,十甲立一保长,若村庄人少不及数,即就其少数编之。无事递相稽查,有事互相救应……月底保长出具无事甘结,报官备查,违者罪之”。各村保甲筑围栅、建窝铺、出乡兵、巡守稽查、互相救应,有事须服从官方调遣,“勾摄公事”,近城的保甲更有拱卫城市的责任。如北京“西山百余村轮守矿洞,大路数十村轮巡窝铺”,“裹粮远守,动经旬日”,“各村俱与城内相干系”,“海子巡围,俱有监临之分,有巡山者,有巡路者”[11]。保甲长负责本保本甲户口、治安、盗贼、词讼、拘传、火烛、公务、浚沟平道、乡约月讲等。可见,保甲是国家以人民居住地为基础,令其按一定规则组织起来的自己管理自己的治安教化组织。保甲长实际同样是国家最低级的半官职人员,称为“在官人役”,虽然一般由士民公举,但要报官验充,由官方给予“执照”、“委牌”,有的地区加发戳记一颗,以明确其“在官”的身份地位,使其在地方起到代官方立言行事的作用。

清初农村里社保甲并行、互为补充,稍重里社。自康熙滋生人丁永不加赋、雍正摊丁入地以后,由于实行只按土地纳税的单一征税标准,人丁编审不再受到国家重视。乾隆三十七年(1772)清朝正式下令停止编审,里社制因里甲编组无从维持而逐渐废弛。一些地区仍保留里甲图甲,主要辅助官府征收地丁、供应差徭。一些地区里社的某些职能、某些具体办事人员逐渐并入了保甲,或归保甲统辖。如雍正六年(1728),全国推行了保甲顺庄法,原里社开造粮户清册、督催钱粮赋税之责即转归保甲。由保甲将所辖粮户实在姓名、住址、土地坐落、钱粮数额造册交县,以为填写滚单、稽核钱粮的依据。所谓“按保甲之实户,问田产之坐落,一田产之约名,编行粮之图甲”[12]。然后“将花户完粮额数填注门牌”,使“吊取校对一览周知”,“造保甲顺庄清册收贮,分限填单,交总保而令单首传催”,再“拘人纳钱粮”。此即“寓催科于编甲之中”[13]。原里社经办钱粮、图册、书算的里书(又称扇书、书工、收书、图书、清书、庄书、册手)、催头等虽官方多次明令革除,但因实际督催事务的需要,仍合于或归于保甲管辖之下。至于原里社“勾摄公事”、拘传人犯、协办词讼等责本与保甲职守相重叠,后来归入保甲更是顺理成章之事。与此同时,由于赋役制度变化引起人丁户口失控带来的社会动荡,使清朝统治者提高了对保甲的重视。他们以强化保甲、推广保甲的办法重新加强其在基层社会的统治,造成了国家在地方上“唯保甲是赖”的局面。那个时候的保甲,除了具有维护封建治安的主要职能外(具体有稽查人户、值更巡夜、保甲纠奸、什伍连坐等),又有代里甲督催钱粮赋税的职能,还参与基层司法,负责乡约月讲、办理赈济事务以及地方上一应杂项公务。

二

自然社区是非人为的、人们在长期生活中自然形成、共生共存的社会地理空间。清代自然社区同样包括城市自然社区与农村自然社区。

城市自然社区,是清人在长期生产生活中自然形成的商业城市、商业手工业城市(其中不少兼为政治城市)网,以及各个城市中的商业区、手工业区、娱乐区和不同层次的生活居住区。

经过清初社会经济的恢复发展,康乾之世,北京、苏州、扬州、江宁、汉口、佛山、广州、杭州等已成为极具规模的工商业大都市。“万瓦齐鳞,千街错秀,棋布星罗,栉比辐辏,炊烟乱昏,灯火连昼”[14],“生齿日繁,人物殷富”,一般都有十万八万户、几十万人口。其中商业城市“居货山积”,“列肆招牌,灿若云锦”,“居奇贸化之贾比廛而居,转输搬运者肩相摩、踵相接……滨江舳舻相引数十里,帆墙林立”,“山海所产之珍奇,外国所通之货贝,四方往来千万里之商贾,骈肩辐辏”[15];商业手工业城市“轧轧机声,朝夕不辍”[16],“昼夜烹炼,火光烛天”[17],“千万家之男女,俱需此为衣食之谋”[18];交通枢纽城市“水陆之冲,舟车辐辏,百货所居,商贾云屯”[19];“十里帆墙依市立,万家灯火彻宵明”[20]。

各城市中,清人在长期的生产生活中又自然形成了不同区域。如广州有“东村、西俏、南富、北贫”之说[21],北京也有谚语:“中城珠玉锦绣,东城布帛菽粟,南城禽鱼花鸟,西城牛羊柴灰,北城衣冠盗贼”[22]。

各区当中,长期以来各行各铺依行业比户而居,构成了街巷。有的一街一行,街名就是行名。如乾隆年间汉口有4坊17街60巷,时人概括道:“四坊为界市廛稠,生意都为获利谋,只为工商帮口异,强分上下八行头”。其街名巷名也多行业色彩,有“花布街”、“打铜街”、“铁坊巷”、“旌德会馆巷”、“广东会馆上巷”等[23]。再如四川盐城富荣有一条街叫作“八居街”,是由八大家陕西盐商“八大号”所在而得名,乾隆年间八大号集资在当地建陕商活动中心“西秦会馆”,共1500个字号捐银[24],可以想见其行业规模及与所居地理空间的关系。

从人们活动其中的社会空间看,城市自然社区表面上与乡村自然社区那种家族宗族乡族系列为主导的状况不同,似乎是官方出面组织的准政权机构——坊厢保甲系列占据了主要地位。实则不然,城市虽百业聚集、五方杂处,社会组织的实体却仍是家庭宗族乡族系列,或宗族色彩乡土色彩强烈的行帮组织。

城市土著居民的社会组织多保留着家族宗族乡族系列。这是由于很多城镇是农村集市随着商品经济的发展膨胀升格而成的,原有的土著大族成了城镇的基本居民,他们往往本就是“开市者”而拥有集市资产——铺屋,或者自营工商,或者赁铺取租。租赁商铺的主要是外姓或外地人,这些人又各有自己的宗族乡族组织。如江苏嘉定方泰镇在康熙年间由“气象兴隆、树叶蕃衍”的陈严两姓创市,此两姓“以猗顿之术起家,为一镇领袖,一镇化之”,“各铺户皆日长炎炎,由是房屋陆续增添,街衢渐次改观,布庄开张,典商望风而至,百货骈集,遂成闹市”[25]。而马陆镇则有歌谣形容行业的家族色彩:“贸易财源赖布商,铺街老圃业成行。朱家茶食陈家酒,沈氏花行韩氏粮”[26]。

传统上以手工业为主要特色的专业化城镇更为典型,仍是宗族系列控制着整个社会的生产和生活。这是由于该地区的宗族垄断和控制了整个手工业流程。一般是巨族控制主要行业,如佛山陈氏把持铁冶业,梁氏把持陶冶业,景德镇冯余等姓控制陶瓷业等;寒族控制次要行业或手工业工艺流程中的某一工序、某一关键技术,如佛山有宗族世以挑泥业为业,景德镇章氏世以举火为业,魏氏世以结窑为业等,均世代相袭不传他人[27]。苏州织缎业中的“结综掏泛”业、“捶丝”业、“牵经接头”业、“上花”业,也“均系世代相传”[28],等等。这些具有排他性的宗族实际是共同承担着具有连贯性的手工业生产。为了协调这一矛盾,产生了凌驾于各宗族组织之上典型完备的乡族组织。如佛山,各宗族以玄武大帝作为共同的祖先,以灵应祠作为共同的大宗祠,称为“祖庙”。祖庙常设议事、决策机构,明朝叫“嘉会堂”,清朝改为“大魁堂”,成员由各族族绅、耆老及工商大贾组成,负责“劝诱德业,纠绳愆过,风励流俗,维持世教”[29]。祖庙拥有尝产、义仓、铺舍、武装(忠义营),领导着地方政治、经济和公益事业。所谓“事由斯会议决,地方公益其款亦从是拨出”[30]。而祖庙或者说乡族组织产生的契机,是明朝黄肖养起事时,阖镇22姓联合抗敌卫镇之事。除了灵应祠“祖庙”外,佛山有8图28铺80甲,乾隆时各族各姓又特别另建了8图祖庙——“赞翼堂”[31]。可以看到,这里行政组织与乡族组织重叠交错,而乡族组织的色彩浓重。其他城市的情况也类似。工商业者为了保持生产销售上的垄断地位,实行技术保密,传儿传媳不传女,如北京同仁堂从购买药材到秤药配药包药,全不假手外人[32];苏州金钱业规定:“不得收领学徒,只可父传子业”[33]。他们的生产生活,自然是家族、宗族、乡族系列作为实体在发挥作用。

综合性的工商城市,除了坊厢系列、宗族系列及特殊的八旗组织外(对社会生产不起决定作用的下九流、游民集团不计在内),在相当大的程度上、范围里(主要是基层社会的场合),实际是同业行帮组织与客籍工商集团左右着社会的生产和生活。各行、各业及侨寓者各各聚居,组成各自的社会组织——公所、会馆(又有称公会、行、帮、庙、宫、殿、阁、书院的)。这些组织有共同信仰的行业神,共同议事的公所、馆舍,共同遵守的行规;从上层首事(又称董事)、值年值月司事司役到下层行长、帮头的独立的组织系统,并具有维护同业利益、促进和控制同业经营(包括齐行定员、定酬、产销定点、定价等)、解决同业纠纷、实施同业互助互济、进行与其他社会组织及官府的交涉等功能。用社会学的术语说,这些组织本身即是一个个的“专能社区”。

清代农村自然社区,主要是人们长期以来在“物”和“人”的生产中自然形成的村落;村落与村落的联合体;以及通常冠以如“江南”、“闽越”、“中州”等地方名称、其人民具有共同生产生活方式及乡土意识(传统文化、风俗、归属感等)的区域社会。

同一男性祖先的后裔聚族而居,在以自给自足自然经济为主体的清代社会极其普遍,从南方江苏、江西、浙江、广东、广西、湖南、湖北、四川、福建、安徽等地以至于北方山东、山西、陕西、河南、河北等地几乎无一例外[34]。一族一姓,上自始迁祖,下至绵远子孙,经数十世,历千百年,不轻去其乡。“多或万余家,少亦数百家”,皆傍祖宗坟墓,栉居鳞处。有的是一姓一个村子,有的是一姓几个村子。“一族所居,动辄数百或数十里。即在城中者亦各占一区,无异姓杂处”[35]。一村之中若有杂姓,多不过数个,而且往往有亲属关系,多为姻亲或表亲。

聚族而居有举族迁徙、在迁徙地不断发展积淀而成;也有由一个始祖家庭经自然繁衍,不断裂变而成为同姓聚居的村落。从活动其中的社会组织看,则为在聚族而居、血缘关系的基础上自然形成或由民间组织的家族、宗族,乡族系列。

家族,是以“家”统族的社会群体组织。或为数世同居共灶的大家庭,或以一个同居共灶大家族统辖成为附户的族人。

宗族,是以“宗”统族的社会群体组织。人们在聚族而居、各家各灶“家”的基础上,通过“立宗收族”的手段组成。一种是官僚地主或有势力的素封地主自立为宗,向上追附共同的始祖,向下以自己的宗统收族,建立新的宗族组织;一种是在原有血缘宗统的基础上,按照宋以来新的宗族组织原则,通过择立族长等手段,进行宗族组织的新的整合;一种是并非人为组织、却在本族或官僚或地主或绅衿之家周围自然形成、唯其马首是瞻的族人的松散联合。

宗族组织中有以族长(又称族正、族首、宗长、祠长等)为首的管理机构。族长一般规定为“合族公举”产生[36]。公举标准一般是辈分、德能与官爵、功名、财禄相结合。其中后者又成为决定性的因素。这使宗族成为“以士绅为首的组织”[37]。

族长之下,有两套管理机构。一套是依宗族构成产生的房长、户长系统,宗族血缘关系复杂,有“族—房—户”;“族—支—房—户”;“始族—分族—支—房—户”等组织构成。从族分出房,一般是按血缘关系远近。始祖兄弟(即小宗)排行,称为长房二房三房等,或冠以某字号、本房始祖名号、本房小宗祠名称等。随着子孙繁衍,房下再分出子房,原有的房就成为支。有的族人迁徙出去,在其他地方生息繁衍,通过联谱归宗,成为分支地宗族。也有的宗族并非按血统、而是按官职分为房系。另一套是直属族长的宗族管理系统,由族副及掌管族内祭祀、教化、争讼、执法、续谱、族产、收支帐目的主奉、宗礼、宗相、庄正、庄副、司直、司事、司庄、主计、典籍、会计、掌书等组成(也有的宗族族长下只设干事若干名)。此外大的房分也设若干办事人员,辖于房长并协助宗族职能机构工作[38]。

宗族组织均建有祠堂。祠堂是供奉祖先神主之处,是宗族组织和族权的象征。中等以上的祠堂大都为三进院落,内有安放神主的龛堂;齐子孙跪拜、族长发号施令、宗族议事仲裁的厅堂;接宾朋、讲圣旨的回楼;进子弟习诗书的义塾及两庑,此外还有账房、仓房、庄房、厨房、收租院落等。大的宗族建有总祠、支祠,数量达数十座之多。如湖南醴陵清代3千人以上的93个宗族共建祠堂603个,其中丁氏一族即建有祠堂77座[39]。祠堂同时又是宗族权力机构或管理机构处理族中事务、执行家法的所在地,俨然如官府之衙门。对犯有“忤逆奸盗”之罪的族人,得“以祖法加挞罚”,直至随意处死,“无有敢违其言者”[40]。族中并在祠堂进行乡约月讲开办义塾等族内教化活动,定期对族人劝惩、考核。凡“孝友节义诸行结积,久日彰著者”,“称祖以旌之,给花红令族人观感”;有“怙恶不悛,显然可摘”者,则“声罪于祠”,停罚义米,“痛责于祠”,直至“削籍出族”[41]。

宗族组织均有在国家法律之外行于本族内部的宗族法——族规(又称家法、族范等),用以规范族人的思想行为、调整族人的相互关系。所谓“宗之有规,犹国之有法也”[42]。族中有争讼,须在祠堂解决,不得擅自告官。

宗族组织均有严格的户籍管理制度。族人生子、嫁娶、立嗣、进主,均须上报祠堂,分家及财产继承、买卖、过户,也均由族长主持、裁决和监督,以防本族产业流失外姓。宗族组织又有族田等族产,其收入作为祭祀、颁祚、族内救济、义塾、迎神赛会等用。

乡族,是地方各家族宗族为实现共同利益和目的(包括政治、经济、军事、文化)而形成的联合组织。政治军事方面,各地普遍设立的乡约、社学、堡团、乡兵等,多数以若干宗族的结合为基础。文化、社会救济方面,各地星罗棋布的地方书院、义学、文会、祀孔会、义仓、义渡会、养济院、关帝会、香会等组织,经常举行的祭祀、迎神、赛会、演戏等活动,多数以若干宗族的联合体为后盾。经济方面,数姓共营水利、共管墟市,甚至因经济目的联合起来进行械斗的例子也所在多有。有的乡族十分庞大,具有强大的社会控制力。以最为普遍的祭祀组织为例,如浙江奉化西坞镇供奉圣庙的“上灯会”分为3个系统,其中10个堡供祀中位圣姑,8个堡、6个堡分别供祀东西两神。每堡由数村组成,依次轮流负责办会祭祀。或18年或24年或30年轮一次。算起来共有72村。圣姑系乡族组织的领袖是拥有5千户、3万人以上的西坞邬氏宗族,而其下辖的村庄,也有许多单姓村、两姓村[43]。日本学者田仲一成指出这种构成“是一种社会制度”,应该说是看到了问题的实质[44]。

乡族组织形成方式有联姻、联族、联姓、联村、联籍等。其中联村、联籍属地域性联合(当然构成联合组织的各个子组织,仍是各家族宗族);联姻属血缘性联合;联族、联姓属虚拟的血缘性联合(美国学者苏耀昌称其为“‘虚拟的宗族’联盟”:“如果士绅们是同一个姓……就可重整族谱,追根探源,那怕追溯好几个世纪,直到找着出自一个共同祖先而后已,用这种方式建立一个高层宗族”[45];再一种便是象佛山乡族组织那样,建立“祖庙”,尊奉玄武大帝为各族各姓共同的祖先)。

无论家族、宗族还是乡族组织均表现出独立性和自治性的特点。而清政府则因袭前代,将裁决族内事务的部分权力正式下放给了宗族。《清律例·户例》中有关立嗣、承继等项都明文规定“合族公议”,或“从族长依例议定”。即使宗族以族规擅杀族人,官方也往往不予抵命。甚至有典例:“同族中果有凶悍不法、偷窃奸宄之人,倘事一起,合族公愤,不及鸣官,以家法致死,……减等免抵”。雍正以后,更有不少地区试图实行宗族与保甲相结合的统治政策。道咸之际,清政府明确规定:“凡聚族而居,丁口众多者,准择族中有品望者一人立为族正,该族良莠,责令察举”[47]。正式推广了族权与政权的结合。

这说明,里社保甲只是国家对于基层社会的一种组织形式或统治形式。里社保甲的编组,产生了法定社区。里社保甲的编组,却以自然社区为基础(当然并不完全等于自然社区)。离开了自然社区中的宗族系列,法定社区的里社保甲就成了一个空壳。这从乡绅的地位及作用也可看出。

由于清代多数宗族将以血统分尊卑代之以功名禄位定上下,乡绅成了宗族系列的头面人物。清代里甲保甲明显倚重于乡绅。清政府屡屡动员乡绅出任保甲长;有的地区具体规定在贡生、生监中选一名品行端洁者聘为乡正,专责监察保甲的工作[48]。尽管保甲之职事烦位卑,很多乡绅并不亲自出马,然其仍作为幕后的实权人物,利用乡绅有推选并具结担保保甲长的权力,安插自己的代理人以左右地方事务。这样,自然社区组织中的头面人物——乡绅,在法定社区组织中也具有举足轻重的地位。

总之,清代城乡在社会与地理空间上,表现为法定社区与自然社区(其中包括专能社区)相交错、里社保甲坊厢街巷与宗族行会相交错的格局(法定社区的形成和组织系统,是由上至下,由城市至农村;自然社区的形成和组织系统,是由下至上,由农村至城市);在社区领导人物上,表现为各社会组织任职相交错的格局。作为具有两个系列双重领导身份的乡绅,往往出入公堂,与上层政权官府(县衙)发生关系,紧密勾结,共同统治社区。同时,又往往代表其自身利益或代表自然社区社会组织的利益与官府分庭抗礼、争权夺利,反映出其自治性的特点和倾向。

仍以佛山为例。佛山绅士代表的乡族组织与官府紧密联系并得到了官府的支持,如康熙五十九年(1720),会首梁翰章在祖庙后盖铺舍9间并据为己有,梁叶千等众绅士由是告官,县令宋某即“断还入庙”,勒石永禁。佛山绅士代表的乡族组织又保持着独立性与自治性。如清代佛山《月令》记载的年中行事中,除传统的民俗活动外,引人注目地出现了阖镇绅士聚会的时间和地点。时间分别为正月初六(“破五”后第一天)、十一;二月初三(“龙抬头”后第一天)、十四十五(祭祖庙灵应祠)、十九;三月初三(灵应祠神诞);六月十九;八月十五(祭祖庙灵应祠);九月初九、初十。地点多数在祖庙灵应祠中的崇正社学或文昌书院(另有两次在田心书院和南泉庙)。这应该是处理阖镇事务的例会[49]。又如道光十三年(1833),佛山同知等令米户低报谷价,七市米行各行长、绅耆当即张贴公启,指斥官府“自取其咎”,申令各米户“自后报价勿以藩府高低为拘”,“照时分上中下三等谷价真实呈报,如衙书吏有甚别议,即通知大魁堂司事传阖镇绅士与他理论”。[50]

三

除乡村城市的法定社区、自然社区、专能社区外,空间性的还有经济社区,非空间性的又有精神社区(包括文化社区、宗教社区、种族社区等)。这些社区均交织在一起,综合发挥各自的功能,共同构成社会。

经济社区是基本的社区之一。经济社区不等于经济区。后者是由地理、气候、人口密度、农作物品种、产量、生产力和商品经济、手工业发展水平等因素决定的纯经济意义上的不同区域。经济社区则是在经济区基础之上,人们出于共同的经济利益及需要、综合自然社区专能社区结合起来进行社会生产和各种社会活动,产生互动,形成彼此有别又有联系的区域社会。

经济社区中,起区划和联系作用的是市场网络。

最基层为遍布乡村社会的市,及城、镇中的早午晚市。

乡村社会中的市,各地称呼不一,有墟、集、场、步(阜)、圩等等。市是在农村集市基础上形成的,兼为基层商品市场、小手工业生产区和居民点,一般规模较小,有若干小店铺,小手工业作坊为周围居民服务。市“有常期”。有旬二场的逢五逢十集,旬三场的“一四七”、“三六九”、“二五八”集,旬四场、隔日场、逐日场等[51]。场期基本相互错开,“一月之中,靡无市焉”[52]。市场中大多由“开市”的土著大族设有永久性或临时性的商业设施如市肆、铺舍、栈客房等(租予各路商人、手工业者);有控制物价、排解纠纷、维持治安秩序的管理人员“场头”、“客长”;有交易经纪人“官牙”、“私牙”;有规定场期场区、商业道德、交易规则、纠纷解决方法的章程(这些通常在当地乡族组织的控制下);有茶馆、酒肆及其他消费娱乐场所。市,成为乡村社会的中心,乡民从各村聚集而来,交易,借贷,娱乐,聚会,环听乡约月讲、圣谕广训,传布各种奇闻异事……。每一个市有自己的辐射区域,各市的辐射区域环环交叠,乡民则在交叠部位,亦即临近的数个市场中活动。有学者研究得出,清代长江上游每个市场平均服务范围在40至100平方公里之间,也就是说以市场为中心,人们平均活动半径在3至5公里之间[53]。城、镇中的早午晚市是主要为附近居民日常生活服务的基层商品市场,各有固定的街区。

中间层是连接城市乡村和基层市场的镇。镇,是在市的基础上发展起来的高一层次的商品销售转运市场、农副产品集中销售加工点、手工业生产区和居民点。很多镇是由市上升而来。如江苏吴江的盛泽、八斥、梅堰,均是在康熙中期前后上升为镇的[54]。镇的工商业规模较大,十分繁华,如浙江乌青镇“市逵广袤十八里”,“烟火万家”[55];江苏嘉定南翔镇东西五里、南北三里,“商贾云集,烟户众多”[56]等等。其重要的经济地位受到官方重视而派驻官兵,以收税、弹压,“镇”,也就由此得名。镇分布的密度与经济发展水平成正比,地方经济发展水平越高,镇的数量越多,如清前期太仓州嘉定县共19镇,松江府上海县共35镇[57]。各种专业化生产区更出现了大批专业化市镇。如丝业市镇南浔镇、乌青镇、震泽镇、菱湖镇;绸业市镇盛泽镇、濮院镇;棉业市镇新泾镇、朱泾镇、枫泾镇、南翔镇等;粮业市镇枫桥市、黎里镇、长安镇、平望镇等;榨油业市镇石门镇,盐业市镇鲍郎市,锻造业市镇桐乡炉头镇等等。这些镇统率着基层的市,形成自己的辐射区域。镇与镇的辐射区域环环交叠,形成“互动”、“共生”的经济社区。如松江府,就是植棉——纺纱——织布——贸易农工商一体化的经济专业区;而苏州府,则是植桑——养蚕——丝织——贸易农工商一体化的经济专业区。

高层是城市。以城市为中心,向外辐射,统率镇、市、形成广阔的经济社区。

清代城市分布不均衡,主要集中在华北、华中、华南、西南政治经济文化发达区,这些地区县治以上的城市约1400多个。东北、西北、蒙古等边远地区城市的分布及数量则稀少得多,县治以上的城市总共只有100多个。但不管哪一个地区,绝大多数城市均已不再仅有单纯的政治军事特色,而加上了浓重的经济色彩,成为周围地区的经济活动中心。每一个城市(不论大小)周围,均有为该城市提供粮食、农副产品、手工业原料的经济圈,城市则从这一经济圈以层层市场圈的形式向周围更广阔的地区辐射开去,成为各种商品的集散地及集中加工农副产品的手工业基地,带动和影响着整个社区的经济生活。

边远地区经济社区以单个城市为中心的格局非常突出。如东北,分别以吉林将军驻地吉林城、黑龙江将军驻地卜魁(齐齐哈尔)等“边外七镇”为中心,向四周辐射形成各自的经济社区。吉林卜魁二城分处松花江上游与嫩江上游,二江在吉林伯都纳(今吉林扶余)汇合,下游形成松花江主干,其江域是主要的水上商路。卜魁春有“楚勒罕大会”,商贾云集,各族人众扶老携幼,运载货物前来交易。时吉林和周边商船纷纷而至,或逆嫩江上游到布特哈(今内蒙莫力达瓦旗伊倭齐镇)秋日返回,或顺流而下经三姓(今黑龙江依兰)达黑龙江出海口进行贸易活动。又如南北疆,伊犁、乌鲁木齐、阿克苏、叶尔羌等城也成为各经济社区的中心,“内地商民,外番贸易,鳞集星萃,街市纷纭”,“摩肩雨汗,货如雾拥”[58]。

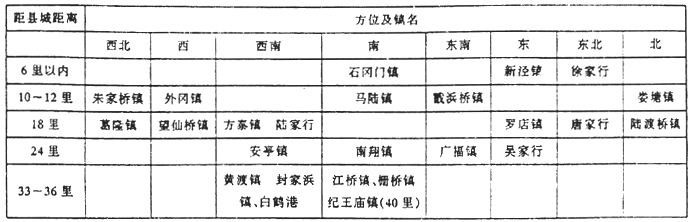

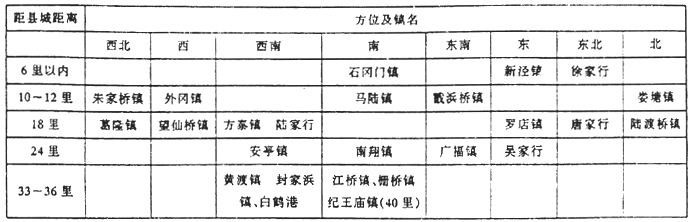

经济发达地区,则往往是几个城市共同成为经济社区的中心。如江苏嘉定县城东方北方临近长江出海口,其所辖镇市向南方西方呈扇形辐射,清后期约为五层市场圈,每一市场圈大约间隔6里,最远的镇40里[59]。见下表:

而距嘉定县城50里左右便是一个城市圈—东北宝山,西北镇祥,东南上海,西南青浦[60]。这些城市也都如嘉定一样各自辖有方圆三四十里的多层市场辐射圈。可知,如果将城市视为点,经济发达地区的点呈密集状态。这些密集的点其辐射圈重重交叠,近乎于重叠,这些城市便共同、或由核心城市加区域城市而成为该经济社区的中心。这是一种情况。另一种情况是沿商路,作为水陆交通枢纽的各城市及辐射圈之间产生互动共生的联系,分段形成经济社区。如长江上游地区、长江下游地区、运河流域地区等等。

非空间性的精神社区,有文化社区、宗教社区、种族社区等。在同一种传统文化、或同一种宗教、同一种种族背景下“互动”、“共生”的人们,构成了此种社区。典型的如闽粤的“客民”社区、西北西南的藏传佛教社区、伊斯兰教社区、北方的“旗民”社区等等。

至于足迹遍于全国的十大商帮之类,甚或最底层的胥吏、盐枭、艺人、娼妓、乞丐等也都有各自活动的社区,这些社区则通常是经济与精神相结合的类型了。

注释:

[1]吴长元《宸垣识略》卷1、2、3、4;光绪《顺天府志》卷13,《京师志》。

[2]乾隆《淄川县志》卷2,《建置》。

[3]雍正《四川通志》,《城池》。

[4]民国《佛山忠义乡志》卷2,《城池》;卷1,《舆地》;嘉庆《马陆里志》卷7,《杂类志·岁序》。

[5][7]民国《佛山忠义乡志》卷1,《舆地》。

[6][10]黄六鸿:《福惠全书》卷21,《保甲部》。

[8]乾隆《河间县志》卷1,《地域志》。

[9]光绪《严州府志》卷4,《乡都》。

[11]光绪《顺天府志》卷13,《京师志》。

[12]《皇朝经世文编》卷29,徐鼎:《请稽保甲以便征输疏》。

[13]同治《双林县志》卷18,《保甲》。

[14]道光《佛山忠义乡志》卷11,《艺文》下。

[15]孙嘉淦:《南游记》卷1;《皇朝经世文编》卷33,沈寓《治苏》;《湖北通志》卷21,《舆地志·风俗》。

[16][18]光绪《仙居县志》卷11,张丽生:《杭州机神庙碑》。

[17]乾隆《佛山忠义乡志》。

[19]晏斯盛:《楚蒙山房集》,《清理牙行》。

[20]乾隆《夏口县志》卷18,《艺文志》

[21]屈大均《广东新语》,《宫语》;乾隆《广州府志》卷十,《风俗》等。

[22]《皇朝琐屑录》卷16,《轶事》。

[23]徐焕斗:《汉口小志》,《商业志》、《户口志》。

[24]《中国十大商帮》,黄山书社1993年版,第73页。

[25]嘉庆《方泰志》卷1,《发凡》。

[26]嘉庆《马陆里志》卷7,《杂类志·岁序》。

[27]民国《佛山忠义乡志》卷14;道光《浮梁县志》卷5。

[28][33]《江苏省明清以来碑刻资料选集》,三联书店1959年版,第18页,第170页。

[29]民国《佛山忠义乡志》卷10,《艺文》。

[30]民国《佛山忠义乡志》卷3,《建置》。

[31]民国《佛山忠义乡志》卷9,魏绾:《赞翼堂记》。

[32]《工商史料》(1),文史资料出版社1980年版,第159页。

[34]《皇朝经世文编》卷58,陈宏谋:《寄杨朴园景素书》;张海珊:《小安乐窝文集》卷1,《聚民论》。

[35]《石埭桂氏家谱》卷1,潘永洛:《序》。

[36]《义门王氏族谱》卷1,《宗约》;《濡须崔氏宗谱》卷1,《家规》等。

[37]肖公权:《乡村中国》(Rural China,Seattle and London:University of Washington)转自【美】苏耀昌:《华南丝区:地方历史的变迁与世界体系理论》,中州古籍出版社1987年版。

[38]《吴氏家谱》第三部,《元字集·家礼》;《清溪徐氏家谱》,《家礼》。

[39]《民国醴陵县志》,《氏族志》。

[40]《皇朝经世文编》卷62,顾栋高:《书适孙葬祖父母承重议后》

[41]《海宁查氏族谱》卷16,《义庄清册》。

[42]《宝山钟氏族谱》。

[43][44]【日】田仲一成:《中国的宗族与戏剧》,上海古籍出版社1992年版,第106页,第3页。

[45]【美】苏耀昌:《华南丝区:地方历史的变迁与世界体系理论》第63页。

[46]梁章钜:《退庵随笔》卷7,《政事》。

[47]《咸丰户部则例》卷3,《保甲》。

[48]《清高宗实录》卷235。

[49]民国《佛山忠义乡志》卷17,《乡神呈文》;《月令》。

[50]《佛镇义仓总录》卷2,《劝七市米户照实报谷价启》。

[51]道光《长清县志》卷2,《风俗》;康熙《齐东县志》卷2,《镇集》等。

[52]光绪《海宁县志》卷3,《市镇》。

[53]王笛:《跨出封闭的世界》,中华书局1993年版,第244页。

[54]乾隆《吴江县志》卷4,《镇市村》。

[55]乾隆《乌青镇志》卷2,《形势》。

[56]乾隆《嘉定县志》卷1,《市镇》。

[57]乾隆《嘉定县志》卷1,《市镇》;康熙《上海县志》卷1,《市镇》。

[58]椿园:《西域闻见录》卷1。

[59]光绪《嘉定县志》卷1,《市镇》。

[60]《中国历史地图集》第八册,中华地图学社1975年版,第58—59页。^

【专 题 号】K24

【复印期号】1997年05期

【原文出处】《清史研究》(京)1997年02期第1-11页

社区兼有社会和地理的空间概念。清代的社区可以说就是清代的区域社会。这种区域社会是清人以家庭、家族、宗族、乡族及保甲、里甲、坊厢等形式聚居其中、进行各种社会活动、产生各种互动关系而共生共存的社会地理空间。清代的社区与其他时代的社区一样,存在或重叠、或交错、或平行的多种形态,如法定社区、自然社区、专能社区、政治社区、经济社区、精神社区、民族社区等。多种形态的诸多社区构成了清代社会。从生产力发展水平分类的纵向角度考察,清代社区仍基本属于传统社区,但随着生产方式与生活方式的变化,其内容已或多或少发生了某些变化;从地域空间分类的横向角度考察,清代社区中法定社区、自然社区、专能社区等仍相互重叠交错,构成清人生活的社会环境,但随着社会历史的变迁,其中自然社区、专能社区的作用明显突出出来。

一

法定社区是国家区划、人为组织的统治区域和社会群体组织。也可称为行政社区。

清代法定社区包括城市法定社区与农村法定社区。

清代城市法定社区,也就是法定的各级政府所在地(可以说是政治城市)——都、省、府、县城及其中坊、厢(关)、铺、街、巷(胡同)等区划。

清代京城北京城墙周长40里,高3丈5尺5寸,城开9门,名仍明朝之旧,为正阳门、崇文门、宣武门、安定门、德胜门、东直门、朝阳门、西直门、阜成门。9门之内分列八旗,拱卫皇居。京城南面抱东西角楼是外罗城,也叫外城,长28里,高2丈,开7门:永定门、左安门、右安门、广渠门、广宁门、东便门、西便门。京城中间为皇城,周长18里左右,高1丈8尺,开6门:大清门、长安左门、长安右门、东安门、西安门、地安门。大清门内为天安门,天安门内为端门,端门内即为紫禁城的午门。皇城中间为紫禁城,紫禁城南北各236丈3尺,东西各302丈9尺5寸,开4门:午门、神武门、东华门、西华门。四维皆有角楼。京城分东西南北外5城,街道市肆民居以皇城为中轴呈棋盘格状整齐对称排列。街制南北为经,东西为纬,大街24步宽,小街12步宽,再小为火巷、胡同。虽设顺天府及大兴宛平两附郭,然实际上地方均分属5城[1]。

北京以外,除盛京及少数民族地区,其他法定城市的格局类似。

各城城周有按各级规制、不同长宽厚度的城墙(有载清初北方州县多无城郭,有亦间多土筑,据说是由于北方土质不适于烧砖之故。从方志记载看,清代后来北方很多州县的城墙都是由守土官捐俸、或由当地绅衿集资构筑的);城开4至8门,门各有名;城外有郭有濠。如山东淄川县的城墙即是在乾隆二十六年(1761)由诸绅捐资、贡生王廷楠等分董其事建成,周长110多丈,濠长120余丈,开4门,城楼4座[2]。

有的省城另建两小城,一为贡院,外环城墙;一为旗城,又称旗营、满城,驻扎八旗。如康熙五十四年(1718)四川成都城西筑满城。城墙周长811丈7尺3寸,高1丈3尺8寸,有“城楼四,共一十二间。每旗官街一条,披甲兵丁小胡同三条”,共8条官街,33条兵丁胡同[3]。各城内皆设鼓楼,按更次击鼓,并于正午、定更各鸣炮一响,二更鸣炮二响。居民闻炮作息,有俗谚“定更,小孩安生;二炮,小孩睡觉”。

城内一般自城中十字街分为东西南北4城。近城之地为4关厢(4关厢以东西南北4门为界),城下仍按保甲编组,只是与乡下名称不同:所谓“城中曰坊,近城曰厢,在乡曰里”。坊厢之下是牌甲。从城中的情况看,是“以坊为纲”,京城西城就有崇财坊、金城坊、鸣玉坊、朝天坊、河漕西坊、关外坊等。坊下有牌有铺有街有胡同。如朝天坊下有4牌24铺:

一牌: 二牌: 一铺:指挥塔胡同、草场胡同 一铺:椿树胡同、安成胡同、李四胡同 二铺:宫墙夹道街、三义庙街、立祥庙街 二铺、双玲胡同、井儿胡同、刘月胡同 三铺:绵花胡同、四眼井胡同、官菜园 三铺:马大豆胡同、西城墙下大街 四铺:臭皮胡同、河漕东大街、石老娘胡同 四铺:广平库街、扒儿胡同、妙青观街 五铺:福荫胡同、青塔寺胡同 五铺:西直门大街 六铺:草场墙下半边街、西北城墙大街 六铺:毛家胡同、地藏庵胡同、兴元庵胡同 三牌: 四牌: 一铺:崇麦庵、营房一条、西方巷、御马监官房 一铺:营房五条 二铺:营房三条、横街、观音庵 二铺:响铃寺胡同、西草场胡同、冯增胡同 三铺:营房二条、南小街 三铺:新街口、冯增五条 四铺:华严庵胡同 四铺:水关街 五铺:板桥胡同、弥陀庵 五铺:五条、宽街儿 六铺:营房四条、北大街 六铺:营房、北墙下大街 |

县以下市镇非法定城市,但其内部仍按城市区划。广东佛山镇外有土城,开4门,镇中十字街,分东西南北4城,28铺。铺下是街道,如栅下铺共街道64条,桥亭铺共街道43条等。江苏马陆镇有载:“征志原称马陆村,迄今市巷闹纷纷。东西攘攘熙熙众,南北街头十字分”[4]。

组成街道胡同的则是城居的铺户、行户。明朝人沈榜《宛署杂记》中说:“铺行之起,不知所始。盖铺居之民,各行不同,因以名之。国初悉城内外居民,因其里巷多少编为排甲,而以其所业、所赁之主立籍……其名曰行户。或一派之中、一行之物,总以一人答应,岁中践更,其名曰当行”。如上述佛山镇栅下铺即有铺屋2115户,桥亭铺即有铺屋6325户等[5]。

编甲的办法据清康熙年间黄六鸿记载,系“按各街巷之横直长短,单面街挨编,双面街对编”,自第一家到十一家内以一家择为十家长,以统十家为一甲,十甲为一保……。每户悬挂门牌。每晚按户出夫,每街市拨派五人为快壮。各带梆椤器械,往来巡逻(城上由营兵负责。起更后,快壮不得上城,营兵不得下城)。各大街小巷都设栅门,定更后,落锁,实行宵禁,有生病等急事,须凭夜行牌(每十家长,官发一面夜行牌)。

每铺立铺头火夫三五人,统之总甲,每保立保正副各一人。负责地方治安(人命、倒卧、盗贼、火烛、夜巡、拘执人犯等均在其管辖之内)、地方杂务(包括浚沟渠、平街道、市曹搭篷、雇夫防护、催收房号、买卖作中等)[6]。

佛山28铺各有“更馆”、“闸楼”。更夫、闸夫300多名。还有“练馆”,每铺出二三人或四五人为“更练”,负责地方治安[7]。

清代农村法定社区,是官方在县以下设置的乡、都、保、庄四级行政区,或乡、都、庄三级行政区,或乡、庄两级行政区(因地区不同,又有图、里、堡等各种不同名称)。其中最基层的庄,不一定是自然村。一些地区自然村小而分散。一些地区清中期后随着人口剧增,自然村又大为增加,“视旧时增置几半”[8]。因此官方设置的庄,不少是领有诸多自然村的大庄,如浙江建德33庄便领有485个小自然村[9]。

大的村庄,村周也要求围有墙濠,所谓“村镇有墙濠,犹州邑之有城池”,还要修建瞭台、门楼。一般由村中乡绅族绅出头,集资捐建。如蒲松龄所居的蒲家庄故居现在还保留着清代的土围,东西南北开4门,门各有名,从外面看不到村内,村中有十字街。这些村庄,由官方出面组织,按村民所居序次编为里社保甲。

清代里社沿袭明代,“以一百一十户为里,一里之中,推丁粮多者为长,余百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首十人,管摄一里之事,……凡十年一周,先后则各以丁粮多寡为次。每里编为一册,册之首总为一图。其里中鳏寡孤独不任役者,则带管于百一十户之外,而列图后,名曰畸零”。黄六鸿进而解释:“如此庄村编保(十甲一保)之外,尚有畸零甲分,即附统于末保之保正。若人户不足一甲,谓之畸零户,即附统于末甲之十家长。其庄村不及百家者,附近有一二十家或十余家之小村,准其附入,以足一保,谓之‘合保’。如村外独户,令其移住大村,以便照管。其窎远孤村不过数家,力又难迁,即于数家中择一年力精壮省事者为庄头。本庄稽查逐盗奸宄者一以委之,谓之畸零庄,而于附近之保正兼统之……不得遗漏一家”[10]。里长甲首负责调查田粮丁数、编造赋役册籍、催办钱粮,清初有的地区并有“勾摄公事”之责,负责本里本甲买办、词讼、拘传民事案件当事人及罪犯等。可见,里甲是官方以人民居住地为基础,令其按一定规则组织起来的自己管理自己的编审应役组织。里长甲首实际是国家最低级的半官职人员。《唐明律合编》中有:“里长甲首本为办一里一甲公事而设”,妄称主保等名色,增设里长、甲长,“拟罪与滥设官吏同”。

清代保甲亦属宋明保甲制的沿袭,但却将其发展得更为完备:“户给印信纸牌一张,书写姓名、丁男口数于上。出则注明所往,入则稽其所来……十户立一牌头,十牌立一甲头,十甲立一保长,若村庄人少不及数,即就其少数编之。无事递相稽查,有事互相救应……月底保长出具无事甘结,报官备查,违者罪之”。各村保甲筑围栅、建窝铺、出乡兵、巡守稽查、互相救应,有事须服从官方调遣,“勾摄公事”,近城的保甲更有拱卫城市的责任。如北京“西山百余村轮守矿洞,大路数十村轮巡窝铺”,“裹粮远守,动经旬日”,“各村俱与城内相干系”,“海子巡围,俱有监临之分,有巡山者,有巡路者”[11]。保甲长负责本保本甲户口、治安、盗贼、词讼、拘传、火烛、公务、浚沟平道、乡约月讲等。可见,保甲是国家以人民居住地为基础,令其按一定规则组织起来的自己管理自己的治安教化组织。保甲长实际同样是国家最低级的半官职人员,称为“在官人役”,虽然一般由士民公举,但要报官验充,由官方给予“执照”、“委牌”,有的地区加发戳记一颗,以明确其“在官”的身份地位,使其在地方起到代官方立言行事的作用。

清初农村里社保甲并行、互为补充,稍重里社。自康熙滋生人丁永不加赋、雍正摊丁入地以后,由于实行只按土地纳税的单一征税标准,人丁编审不再受到国家重视。乾隆三十七年(1772)清朝正式下令停止编审,里社制因里甲编组无从维持而逐渐废弛。一些地区仍保留里甲图甲,主要辅助官府征收地丁、供应差徭。一些地区里社的某些职能、某些具体办事人员逐渐并入了保甲,或归保甲统辖。如雍正六年(1728),全国推行了保甲顺庄法,原里社开造粮户清册、督催钱粮赋税之责即转归保甲。由保甲将所辖粮户实在姓名、住址、土地坐落、钱粮数额造册交县,以为填写滚单、稽核钱粮的依据。所谓“按保甲之实户,问田产之坐落,一田产之约名,编行粮之图甲”[12]。然后“将花户完粮额数填注门牌”,使“吊取校对一览周知”,“造保甲顺庄清册收贮,分限填单,交总保而令单首传催”,再“拘人纳钱粮”。此即“寓催科于编甲之中”[13]。原里社经办钱粮、图册、书算的里书(又称扇书、书工、收书、图书、清书、庄书、册手)、催头等虽官方多次明令革除,但因实际督催事务的需要,仍合于或归于保甲管辖之下。至于原里社“勾摄公事”、拘传人犯、协办词讼等责本与保甲职守相重叠,后来归入保甲更是顺理成章之事。与此同时,由于赋役制度变化引起人丁户口失控带来的社会动荡,使清朝统治者提高了对保甲的重视。他们以强化保甲、推广保甲的办法重新加强其在基层社会的统治,造成了国家在地方上“唯保甲是赖”的局面。那个时候的保甲,除了具有维护封建治安的主要职能外(具体有稽查人户、值更巡夜、保甲纠奸、什伍连坐等),又有代里甲督催钱粮赋税的职能,还参与基层司法,负责乡约月讲、办理赈济事务以及地方上一应杂项公务。

二

自然社区是非人为的、人们在长期生活中自然形成、共生共存的社会地理空间。清代自然社区同样包括城市自然社区与农村自然社区。

城市自然社区,是清人在长期生产生活中自然形成的商业城市、商业手工业城市(其中不少兼为政治城市)网,以及各个城市中的商业区、手工业区、娱乐区和不同层次的生活居住区。

经过清初社会经济的恢复发展,康乾之世,北京、苏州、扬州、江宁、汉口、佛山、广州、杭州等已成为极具规模的工商业大都市。“万瓦齐鳞,千街错秀,棋布星罗,栉比辐辏,炊烟乱昏,灯火连昼”[14],“生齿日繁,人物殷富”,一般都有十万八万户、几十万人口。其中商业城市“居货山积”,“列肆招牌,灿若云锦”,“居奇贸化之贾比廛而居,转输搬运者肩相摩、踵相接……滨江舳舻相引数十里,帆墙林立”,“山海所产之珍奇,外国所通之货贝,四方往来千万里之商贾,骈肩辐辏”[15];商业手工业城市“轧轧机声,朝夕不辍”[16],“昼夜烹炼,火光烛天”[17],“千万家之男女,俱需此为衣食之谋”[18];交通枢纽城市“水陆之冲,舟车辐辏,百货所居,商贾云屯”[19];“十里帆墙依市立,万家灯火彻宵明”[20]。

各城市中,清人在长期的生产生活中又自然形成了不同区域。如广州有“东村、西俏、南富、北贫”之说[21],北京也有谚语:“中城珠玉锦绣,东城布帛菽粟,南城禽鱼花鸟,西城牛羊柴灰,北城衣冠盗贼”[22]。

各区当中,长期以来各行各铺依行业比户而居,构成了街巷。有的一街一行,街名就是行名。如乾隆年间汉口有4坊17街60巷,时人概括道:“四坊为界市廛稠,生意都为获利谋,只为工商帮口异,强分上下八行头”。其街名巷名也多行业色彩,有“花布街”、“打铜街”、“铁坊巷”、“旌德会馆巷”、“广东会馆上巷”等[23]。再如四川盐城富荣有一条街叫作“八居街”,是由八大家陕西盐商“八大号”所在而得名,乾隆年间八大号集资在当地建陕商活动中心“西秦会馆”,共1500个字号捐银[24],可以想见其行业规模及与所居地理空间的关系。

从人们活动其中的社会空间看,城市自然社区表面上与乡村自然社区那种家族宗族乡族系列为主导的状况不同,似乎是官方出面组织的准政权机构——坊厢保甲系列占据了主要地位。实则不然,城市虽百业聚集、五方杂处,社会组织的实体却仍是家庭宗族乡族系列,或宗族色彩乡土色彩强烈的行帮组织。

城市土著居民的社会组织多保留着家族宗族乡族系列。这是由于很多城镇是农村集市随着商品经济的发展膨胀升格而成的,原有的土著大族成了城镇的基本居民,他们往往本就是“开市者”而拥有集市资产——铺屋,或者自营工商,或者赁铺取租。租赁商铺的主要是外姓或外地人,这些人又各有自己的宗族乡族组织。如江苏嘉定方泰镇在康熙年间由“气象兴隆、树叶蕃衍”的陈严两姓创市,此两姓“以猗顿之术起家,为一镇领袖,一镇化之”,“各铺户皆日长炎炎,由是房屋陆续增添,街衢渐次改观,布庄开张,典商望风而至,百货骈集,遂成闹市”[25]。而马陆镇则有歌谣形容行业的家族色彩:“贸易财源赖布商,铺街老圃业成行。朱家茶食陈家酒,沈氏花行韩氏粮”[26]。

传统上以手工业为主要特色的专业化城镇更为典型,仍是宗族系列控制着整个社会的生产和生活。这是由于该地区的宗族垄断和控制了整个手工业流程。一般是巨族控制主要行业,如佛山陈氏把持铁冶业,梁氏把持陶冶业,景德镇冯余等姓控制陶瓷业等;寒族控制次要行业或手工业工艺流程中的某一工序、某一关键技术,如佛山有宗族世以挑泥业为业,景德镇章氏世以举火为业,魏氏世以结窑为业等,均世代相袭不传他人[27]。苏州织缎业中的“结综掏泛”业、“捶丝”业、“牵经接头”业、“上花”业,也“均系世代相传”[28],等等。这些具有排他性的宗族实际是共同承担着具有连贯性的手工业生产。为了协调这一矛盾,产生了凌驾于各宗族组织之上典型完备的乡族组织。如佛山,各宗族以玄武大帝作为共同的祖先,以灵应祠作为共同的大宗祠,称为“祖庙”。祖庙常设议事、决策机构,明朝叫“嘉会堂”,清朝改为“大魁堂”,成员由各族族绅、耆老及工商大贾组成,负责“劝诱德业,纠绳愆过,风励流俗,维持世教”[29]。祖庙拥有尝产、义仓、铺舍、武装(忠义营),领导着地方政治、经济和公益事业。所谓“事由斯会议决,地方公益其款亦从是拨出”[30]。而祖庙或者说乡族组织产生的契机,是明朝黄肖养起事时,阖镇22姓联合抗敌卫镇之事。除了灵应祠“祖庙”外,佛山有8图28铺80甲,乾隆时各族各姓又特别另建了8图祖庙——“赞翼堂”[31]。可以看到,这里行政组织与乡族组织重叠交错,而乡族组织的色彩浓重。其他城市的情况也类似。工商业者为了保持生产销售上的垄断地位,实行技术保密,传儿传媳不传女,如北京同仁堂从购买药材到秤药配药包药,全不假手外人[32];苏州金钱业规定:“不得收领学徒,只可父传子业”[33]。他们的生产生活,自然是家族、宗族、乡族系列作为实体在发挥作用。

综合性的工商城市,除了坊厢系列、宗族系列及特殊的八旗组织外(对社会生产不起决定作用的下九流、游民集团不计在内),在相当大的程度上、范围里(主要是基层社会的场合),实际是同业行帮组织与客籍工商集团左右着社会的生产和生活。各行、各业及侨寓者各各聚居,组成各自的社会组织——公所、会馆(又有称公会、行、帮、庙、宫、殿、阁、书院的)。这些组织有共同信仰的行业神,共同议事的公所、馆舍,共同遵守的行规;从上层首事(又称董事)、值年值月司事司役到下层行长、帮头的独立的组织系统,并具有维护同业利益、促进和控制同业经营(包括齐行定员、定酬、产销定点、定价等)、解决同业纠纷、实施同业互助互济、进行与其他社会组织及官府的交涉等功能。用社会学的术语说,这些组织本身即是一个个的“专能社区”。

清代农村自然社区,主要是人们长期以来在“物”和“人”的生产中自然形成的村落;村落与村落的联合体;以及通常冠以如“江南”、“闽越”、“中州”等地方名称、其人民具有共同生产生活方式及乡土意识(传统文化、风俗、归属感等)的区域社会。

同一男性祖先的后裔聚族而居,在以自给自足自然经济为主体的清代社会极其普遍,从南方江苏、江西、浙江、广东、广西、湖南、湖北、四川、福建、安徽等地以至于北方山东、山西、陕西、河南、河北等地几乎无一例外[34]。一族一姓,上自始迁祖,下至绵远子孙,经数十世,历千百年,不轻去其乡。“多或万余家,少亦数百家”,皆傍祖宗坟墓,栉居鳞处。有的是一姓一个村子,有的是一姓几个村子。“一族所居,动辄数百或数十里。即在城中者亦各占一区,无异姓杂处”[35]。一村之中若有杂姓,多不过数个,而且往往有亲属关系,多为姻亲或表亲。

聚族而居有举族迁徙、在迁徙地不断发展积淀而成;也有由一个始祖家庭经自然繁衍,不断裂变而成为同姓聚居的村落。从活动其中的社会组织看,则为在聚族而居、血缘关系的基础上自然形成或由民间组织的家族、宗族,乡族系列。

家族,是以“家”统族的社会群体组织。或为数世同居共灶的大家庭,或以一个同居共灶大家族统辖成为附户的族人。

宗族,是以“宗”统族的社会群体组织。人们在聚族而居、各家各灶“家”的基础上,通过“立宗收族”的手段组成。一种是官僚地主或有势力的素封地主自立为宗,向上追附共同的始祖,向下以自己的宗统收族,建立新的宗族组织;一种是在原有血缘宗统的基础上,按照宋以来新的宗族组织原则,通过择立族长等手段,进行宗族组织的新的整合;一种是并非人为组织、却在本族或官僚或地主或绅衿之家周围自然形成、唯其马首是瞻的族人的松散联合。

宗族组织中有以族长(又称族正、族首、宗长、祠长等)为首的管理机构。族长一般规定为“合族公举”产生[36]。公举标准一般是辈分、德能与官爵、功名、财禄相结合。其中后者又成为决定性的因素。这使宗族成为“以士绅为首的组织”[37]。

族长之下,有两套管理机构。一套是依宗族构成产生的房长、户长系统,宗族血缘关系复杂,有“族—房—户”;“族—支—房—户”;“始族—分族—支—房—户”等组织构成。从族分出房,一般是按血缘关系远近。始祖兄弟(即小宗)排行,称为长房二房三房等,或冠以某字号、本房始祖名号、本房小宗祠名称等。随着子孙繁衍,房下再分出子房,原有的房就成为支。有的族人迁徙出去,在其他地方生息繁衍,通过联谱归宗,成为分支地宗族。也有的宗族并非按血统、而是按官职分为房系。另一套是直属族长的宗族管理系统,由族副及掌管族内祭祀、教化、争讼、执法、续谱、族产、收支帐目的主奉、宗礼、宗相、庄正、庄副、司直、司事、司庄、主计、典籍、会计、掌书等组成(也有的宗族族长下只设干事若干名)。此外大的房分也设若干办事人员,辖于房长并协助宗族职能机构工作[38]。

宗族组织均建有祠堂。祠堂是供奉祖先神主之处,是宗族组织和族权的象征。中等以上的祠堂大都为三进院落,内有安放神主的龛堂;齐子孙跪拜、族长发号施令、宗族议事仲裁的厅堂;接宾朋、讲圣旨的回楼;进子弟习诗书的义塾及两庑,此外还有账房、仓房、庄房、厨房、收租院落等。大的宗族建有总祠、支祠,数量达数十座之多。如湖南醴陵清代3千人以上的93个宗族共建祠堂603个,其中丁氏一族即建有祠堂77座[39]。祠堂同时又是宗族权力机构或管理机构处理族中事务、执行家法的所在地,俨然如官府之衙门。对犯有“忤逆奸盗”之罪的族人,得“以祖法加挞罚”,直至随意处死,“无有敢违其言者”[40]。族中并在祠堂进行乡约月讲开办义塾等族内教化活动,定期对族人劝惩、考核。凡“孝友节义诸行结积,久日彰著者”,“称祖以旌之,给花红令族人观感”;有“怙恶不悛,显然可摘”者,则“声罪于祠”,停罚义米,“痛责于祠”,直至“削籍出族”[41]。

宗族组织均有在国家法律之外行于本族内部的宗族法——族规(又称家法、族范等),用以规范族人的思想行为、调整族人的相互关系。所谓“宗之有规,犹国之有法也”[42]。族中有争讼,须在祠堂解决,不得擅自告官。

宗族组织均有严格的户籍管理制度。族人生子、嫁娶、立嗣、进主,均须上报祠堂,分家及财产继承、买卖、过户,也均由族长主持、裁决和监督,以防本族产业流失外姓。宗族组织又有族田等族产,其收入作为祭祀、颁祚、族内救济、义塾、迎神赛会等用。

乡族,是地方各家族宗族为实现共同利益和目的(包括政治、经济、军事、文化)而形成的联合组织。政治军事方面,各地普遍设立的乡约、社学、堡团、乡兵等,多数以若干宗族的结合为基础。文化、社会救济方面,各地星罗棋布的地方书院、义学、文会、祀孔会、义仓、义渡会、养济院、关帝会、香会等组织,经常举行的祭祀、迎神、赛会、演戏等活动,多数以若干宗族的联合体为后盾。经济方面,数姓共营水利、共管墟市,甚至因经济目的联合起来进行械斗的例子也所在多有。有的乡族十分庞大,具有强大的社会控制力。以最为普遍的祭祀组织为例,如浙江奉化西坞镇供奉圣庙的“上灯会”分为3个系统,其中10个堡供祀中位圣姑,8个堡、6个堡分别供祀东西两神。每堡由数村组成,依次轮流负责办会祭祀。或18年或24年或30年轮一次。算起来共有72村。圣姑系乡族组织的领袖是拥有5千户、3万人以上的西坞邬氏宗族,而其下辖的村庄,也有许多单姓村、两姓村[43]。日本学者田仲一成指出这种构成“是一种社会制度”,应该说是看到了问题的实质[44]。

乡族组织形成方式有联姻、联族、联姓、联村、联籍等。其中联村、联籍属地域性联合(当然构成联合组织的各个子组织,仍是各家族宗族);联姻属血缘性联合;联族、联姓属虚拟的血缘性联合(美国学者苏耀昌称其为“‘虚拟的宗族’联盟”:“如果士绅们是同一个姓……就可重整族谱,追根探源,那怕追溯好几个世纪,直到找着出自一个共同祖先而后已,用这种方式建立一个高层宗族”[45];再一种便是象佛山乡族组织那样,建立“祖庙”,尊奉玄武大帝为各族各姓共同的祖先)。

无论家族、宗族还是乡族组织均表现出独立性和自治性的特点。而清政府则因袭前代,将裁决族内事务的部分权力正式下放给了宗族。《清律例·户例》中有关立嗣、承继等项都明文规定“合族公议”,或“从族长依例议定”。即使宗族以族规擅杀族人,官方也往往不予抵命。甚至有典例:“同族中果有凶悍不法、偷窃奸宄之人,倘事一起,合族公愤,不及鸣官,以家法致死,……减等免抵”。雍正以后,更有不少地区试图实行宗族与保甲相结合的统治政策。道咸之际,清政府明确规定:“凡聚族而居,丁口众多者,准择族中有品望者一人立为族正,该族良莠,责令察举”[47]。正式推广了族权与政权的结合。

这说明,里社保甲只是国家对于基层社会的一种组织形式或统治形式。里社保甲的编组,产生了法定社区。里社保甲的编组,却以自然社区为基础(当然并不完全等于自然社区)。离开了自然社区中的宗族系列,法定社区的里社保甲就成了一个空壳。这从乡绅的地位及作用也可看出。

由于清代多数宗族将以血统分尊卑代之以功名禄位定上下,乡绅成了宗族系列的头面人物。清代里甲保甲明显倚重于乡绅。清政府屡屡动员乡绅出任保甲长;有的地区具体规定在贡生、生监中选一名品行端洁者聘为乡正,专责监察保甲的工作[48]。尽管保甲之职事烦位卑,很多乡绅并不亲自出马,然其仍作为幕后的实权人物,利用乡绅有推选并具结担保保甲长的权力,安插自己的代理人以左右地方事务。这样,自然社区组织中的头面人物——乡绅,在法定社区组织中也具有举足轻重的地位。

总之,清代城乡在社会与地理空间上,表现为法定社区与自然社区(其中包括专能社区)相交错、里社保甲坊厢街巷与宗族行会相交错的格局(法定社区的形成和组织系统,是由上至下,由城市至农村;自然社区的形成和组织系统,是由下至上,由农村至城市);在社区领导人物上,表现为各社会组织任职相交错的格局。作为具有两个系列双重领导身份的乡绅,往往出入公堂,与上层政权官府(县衙)发生关系,紧密勾结,共同统治社区。同时,又往往代表其自身利益或代表自然社区社会组织的利益与官府分庭抗礼、争权夺利,反映出其自治性的特点和倾向。

仍以佛山为例。佛山绅士代表的乡族组织与官府紧密联系并得到了官府的支持,如康熙五十九年(1720),会首梁翰章在祖庙后盖铺舍9间并据为己有,梁叶千等众绅士由是告官,县令宋某即“断还入庙”,勒石永禁。佛山绅士代表的乡族组织又保持着独立性与自治性。如清代佛山《月令》记载的年中行事中,除传统的民俗活动外,引人注目地出现了阖镇绅士聚会的时间和地点。时间分别为正月初六(“破五”后第一天)、十一;二月初三(“龙抬头”后第一天)、十四十五(祭祖庙灵应祠)、十九;三月初三(灵应祠神诞);六月十九;八月十五(祭祖庙灵应祠);九月初九、初十。地点多数在祖庙灵应祠中的崇正社学或文昌书院(另有两次在田心书院和南泉庙)。这应该是处理阖镇事务的例会[49]。又如道光十三年(1833),佛山同知等令米户低报谷价,七市米行各行长、绅耆当即张贴公启,指斥官府“自取其咎”,申令各米户“自后报价勿以藩府高低为拘”,“照时分上中下三等谷价真实呈报,如衙书吏有甚别议,即通知大魁堂司事传阖镇绅士与他理论”。[50]

三

除乡村城市的法定社区、自然社区、专能社区外,空间性的还有经济社区,非空间性的又有精神社区(包括文化社区、宗教社区、种族社区等)。这些社区均交织在一起,综合发挥各自的功能,共同构成社会。

经济社区是基本的社区之一。经济社区不等于经济区。后者是由地理、气候、人口密度、农作物品种、产量、生产力和商品经济、手工业发展水平等因素决定的纯经济意义上的不同区域。经济社区则是在经济区基础之上,人们出于共同的经济利益及需要、综合自然社区专能社区结合起来进行社会生产和各种社会活动,产生互动,形成彼此有别又有联系的区域社会。

经济社区中,起区划和联系作用的是市场网络。

最基层为遍布乡村社会的市,及城、镇中的早午晚市。

乡村社会中的市,各地称呼不一,有墟、集、场、步(阜)、圩等等。市是在农村集市基础上形成的,兼为基层商品市场、小手工业生产区和居民点,一般规模较小,有若干小店铺,小手工业作坊为周围居民服务。市“有常期”。有旬二场的逢五逢十集,旬三场的“一四七”、“三六九”、“二五八”集,旬四场、隔日场、逐日场等[51]。场期基本相互错开,“一月之中,靡无市焉”[52]。市场中大多由“开市”的土著大族设有永久性或临时性的商业设施如市肆、铺舍、栈客房等(租予各路商人、手工业者);有控制物价、排解纠纷、维持治安秩序的管理人员“场头”、“客长”;有交易经纪人“官牙”、“私牙”;有规定场期场区、商业道德、交易规则、纠纷解决方法的章程(这些通常在当地乡族组织的控制下);有茶馆、酒肆及其他消费娱乐场所。市,成为乡村社会的中心,乡民从各村聚集而来,交易,借贷,娱乐,聚会,环听乡约月讲、圣谕广训,传布各种奇闻异事……。每一个市有自己的辐射区域,各市的辐射区域环环交叠,乡民则在交叠部位,亦即临近的数个市场中活动。有学者研究得出,清代长江上游每个市场平均服务范围在40至100平方公里之间,也就是说以市场为中心,人们平均活动半径在3至5公里之间[53]。城、镇中的早午晚市是主要为附近居民日常生活服务的基层商品市场,各有固定的街区。

中间层是连接城市乡村和基层市场的镇。镇,是在市的基础上发展起来的高一层次的商品销售转运市场、农副产品集中销售加工点、手工业生产区和居民点。很多镇是由市上升而来。如江苏吴江的盛泽、八斥、梅堰,均是在康熙中期前后上升为镇的[54]。镇的工商业规模较大,十分繁华,如浙江乌青镇“市逵广袤十八里”,“烟火万家”[55];江苏嘉定南翔镇东西五里、南北三里,“商贾云集,烟户众多”[56]等等。其重要的经济地位受到官方重视而派驻官兵,以收税、弹压,“镇”,也就由此得名。镇分布的密度与经济发展水平成正比,地方经济发展水平越高,镇的数量越多,如清前期太仓州嘉定县共19镇,松江府上海县共35镇[57]。各种专业化生产区更出现了大批专业化市镇。如丝业市镇南浔镇、乌青镇、震泽镇、菱湖镇;绸业市镇盛泽镇、濮院镇;棉业市镇新泾镇、朱泾镇、枫泾镇、南翔镇等;粮业市镇枫桥市、黎里镇、长安镇、平望镇等;榨油业市镇石门镇,盐业市镇鲍郎市,锻造业市镇桐乡炉头镇等等。这些镇统率着基层的市,形成自己的辐射区域。镇与镇的辐射区域环环交叠,形成“互动”、“共生”的经济社区。如松江府,就是植棉——纺纱——织布——贸易农工商一体化的经济专业区;而苏州府,则是植桑——养蚕——丝织——贸易农工商一体化的经济专业区。

高层是城市。以城市为中心,向外辐射,统率镇、市、形成广阔的经济社区。

清代城市分布不均衡,主要集中在华北、华中、华南、西南政治经济文化发达区,这些地区县治以上的城市约1400多个。东北、西北、蒙古等边远地区城市的分布及数量则稀少得多,县治以上的城市总共只有100多个。但不管哪一个地区,绝大多数城市均已不再仅有单纯的政治军事特色,而加上了浓重的经济色彩,成为周围地区的经济活动中心。每一个城市(不论大小)周围,均有为该城市提供粮食、农副产品、手工业原料的经济圈,城市则从这一经济圈以层层市场圈的形式向周围更广阔的地区辐射开去,成为各种商品的集散地及集中加工农副产品的手工业基地,带动和影响着整个社区的经济生活。

边远地区经济社区以单个城市为中心的格局非常突出。如东北,分别以吉林将军驻地吉林城、黑龙江将军驻地卜魁(齐齐哈尔)等“边外七镇”为中心,向四周辐射形成各自的经济社区。吉林卜魁二城分处松花江上游与嫩江上游,二江在吉林伯都纳(今吉林扶余)汇合,下游形成松花江主干,其江域是主要的水上商路。卜魁春有“楚勒罕大会”,商贾云集,各族人众扶老携幼,运载货物前来交易。时吉林和周边商船纷纷而至,或逆嫩江上游到布特哈(今内蒙莫力达瓦旗伊倭齐镇)秋日返回,或顺流而下经三姓(今黑龙江依兰)达黑龙江出海口进行贸易活动。又如南北疆,伊犁、乌鲁木齐、阿克苏、叶尔羌等城也成为各经济社区的中心,“内地商民,外番贸易,鳞集星萃,街市纷纭”,“摩肩雨汗,货如雾拥”[58]。

经济发达地区,则往往是几个城市共同成为经济社区的中心。如江苏嘉定县城东方北方临近长江出海口,其所辖镇市向南方西方呈扇形辐射,清后期约为五层市场圈,每一市场圈大约间隔6里,最远的镇40里[59]。见下表:

而距嘉定县城50里左右便是一个城市圈—东北宝山,西北镇祥,东南上海,西南青浦[60]。这些城市也都如嘉定一样各自辖有方圆三四十里的多层市场辐射圈。可知,如果将城市视为点,经济发达地区的点呈密集状态。这些密集的点其辐射圈重重交叠,近乎于重叠,这些城市便共同、或由核心城市加区域城市而成为该经济社区的中心。这是一种情况。另一种情况是沿商路,作为水陆交通枢纽的各城市及辐射圈之间产生互动共生的联系,分段形成经济社区。如长江上游地区、长江下游地区、运河流域地区等等。

非空间性的精神社区,有文化社区、宗教社区、种族社区等。在同一种传统文化、或同一种宗教、同一种种族背景下“互动”、“共生”的人们,构成了此种社区。典型的如闽粤的“客民”社区、西北西南的藏传佛教社区、伊斯兰教社区、北方的“旗民”社区等等。

至于足迹遍于全国的十大商帮之类,甚或最底层的胥吏、盐枭、艺人、娼妓、乞丐等也都有各自活动的社区,这些社区则通常是经济与精神相结合的类型了。

注释:

[1]吴长元《宸垣识略》卷1、2、3、4;光绪《顺天府志》卷13,《京师志》。

[2]乾隆《淄川县志》卷2,《建置》。

[3]雍正《四川通志》,《城池》。

[4]民国《佛山忠义乡志》卷2,《城池》;卷1,《舆地》;嘉庆《马陆里志》卷7,《杂类志·岁序》。

[5][7]民国《佛山忠义乡志》卷1,《舆地》。

[6][10]黄六鸿:《福惠全书》卷21,《保甲部》。

[8]乾隆《河间县志》卷1,《地域志》。

[9]光绪《严州府志》卷4,《乡都》。

[11]光绪《顺天府志》卷13,《京师志》。

[12]《皇朝经世文编》卷29,徐鼎:《请稽保甲以便征输疏》。

[13]同治《双林县志》卷18,《保甲》。

[14]道光《佛山忠义乡志》卷11,《艺文》下。

[15]孙嘉淦:《南游记》卷1;《皇朝经世文编》卷33,沈寓《治苏》;《湖北通志》卷21,《舆地志·风俗》。

[16][18]光绪《仙居县志》卷11,张丽生:《杭州机神庙碑》。

[17]乾隆《佛山忠义乡志》。

[19]晏斯盛:《楚蒙山房集》,《清理牙行》。

[20]乾隆《夏口县志》卷18,《艺文志》

[21]屈大均《广东新语》,《宫语》;乾隆《广州府志》卷十,《风俗》等。

[22]《皇朝琐屑录》卷16,《轶事》。

[23]徐焕斗:《汉口小志》,《商业志》、《户口志》。

[24]《中国十大商帮》,黄山书社1993年版,第73页。

[25]嘉庆《方泰志》卷1,《发凡》。

[26]嘉庆《马陆里志》卷7,《杂类志·岁序》。

[27]民国《佛山忠义乡志》卷14;道光《浮梁县志》卷5。

[28][33]《江苏省明清以来碑刻资料选集》,三联书店1959年版,第18页,第170页。

[29]民国《佛山忠义乡志》卷10,《艺文》。

[30]民国《佛山忠义乡志》卷3,《建置》。

[31]民国《佛山忠义乡志》卷9,魏绾:《赞翼堂记》。

[32]《工商史料》(1),文史资料出版社1980年版,第159页。

[34]《皇朝经世文编》卷58,陈宏谋:《寄杨朴园景素书》;张海珊:《小安乐窝文集》卷1,《聚民论》。

[35]《石埭桂氏家谱》卷1,潘永洛:《序》。

[36]《义门王氏族谱》卷1,《宗约》;《濡须崔氏宗谱》卷1,《家规》等。

[37]肖公权:《乡村中国》(Rural China,Seattle and London:University of Washington)转自【美】苏耀昌:《华南丝区:地方历史的变迁与世界体系理论》,中州古籍出版社1987年版。

[38]《吴氏家谱》第三部,《元字集·家礼》;《清溪徐氏家谱》,《家礼》。

[39]《民国醴陵县志》,《氏族志》。

[40]《皇朝经世文编》卷62,顾栋高:《书适孙葬祖父母承重议后》

[41]《海宁查氏族谱》卷16,《义庄清册》。

[42]《宝山钟氏族谱》。

[43][44]【日】田仲一成:《中国的宗族与戏剧》,上海古籍出版社1992年版,第106页,第3页。

[45]【美】苏耀昌:《华南丝区:地方历史的变迁与世界体系理论》第63页。

[46]梁章钜:《退庵随笔》卷7,《政事》。

[47]《咸丰户部则例》卷3,《保甲》。

[48]《清高宗实录》卷235。

[49]民国《佛山忠义乡志》卷17,《乡神呈文》;《月令》。

[50]《佛镇义仓总录》卷2,《劝七市米户照实报谷价启》。

[51]道光《长清县志》卷2,《风俗》;康熙《齐东县志》卷2,《镇集》等。

[52]光绪《海宁县志》卷3,《市镇》。

[53]王笛:《跨出封闭的世界》,中华书局1993年版,第244页。

[54]乾隆《吴江县志》卷4,《镇市村》。

[55]乾隆《乌青镇志》卷2,《形势》。

[56]乾隆《嘉定县志》卷1,《市镇》。

[57]乾隆《嘉定县志》卷1,《市镇》;康熙《上海县志》卷1,《市镇》。

[58]椿园:《西域闻见录》卷1。

[59]光绪《嘉定县志》卷1,《市镇》。

[60]《中国历史地图集》第八册,中华地图学社1975年版,第58—59页。^