| 明清史 |

明初徐达筑城与元大内宫殿的拆毁

——“明代北京营建始末”辨析之一

李燮平

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1997年05期

【原文出处】《故宫博物院院刊》(京)1997年02期第12-22页

明北京是在元大都基础上营建的。

元大都城为长方形。根据考古钻探,城的南墙位于今长安街稍南一线,北城墙即今德胜门外土城,东西墙的南半部成为明代北京城墙的一部分。

元大都宫殿共修建了三组,以太液池琼华岛为中心,东岸的一组宫殿叫大内,即宫城,规模最大;西岸偏南为隆福宫;偏北为兴圣宫。大都城建成未及百年,元政权即被明代开国皇帝朱元璋推翻。元朝灭亡以后,初兴的明代没有把这里作为都城,只是改为北平府。后来把这里作为都城进行建设的是明成祖朱棣。但是元代灭亡暨永乐迁都以前这段时间,元大都的命运如何,史料极少。见于记载的只有明初徐达筑城和修建燕王府,而没有明确记载元大内宫殿是否被毁。根据记载,徐达筑城是因“克复以后,以城围太广,乃减其东、西迤北之半”,“废光熙、肃清二门”。这段城墙后来成了明代北京的北城垣。对明代北京营建的研究中,经常涉及元大都宫殿是否拆毁的问题。

元宫是否被毁学术界有两种不同看法,一种认为元大内在洪武初年尽行拆毁;一种认为大内一直保留到永乐营建北京宫殿时才拆除。后一种看法中还包括燕王府本身就在元大内。由于大内拆毁与否史书不载,所以都是以萧洵《故宫遗录》及吴节、赵琦美的“序说”为议题,徐达筑城为主要论据,或加以其它佐证。只是所得结论相反。但在徐达毁元都城、筑北城垣这一点上,认识尚比较一致。笔者根据对有关历史的考察,认为元宫被毁与徐达筑城,在时间上并不一致,客观上也没有必然联系。现分别讨论如下:

徐达为什么要新筑城垣

1.徐达筑城的原因

明代历史上,为朱元璋横扫天下的大将军徐达是一个在军事上很有见地的人。攻打元都以前,对战事的结果徐达曾有过一个基本估计。在北伐前的作战讨论中,徐达问朱元璋:“元都克,而其主北走,将追之乎?”朱元璋回答:“元运已衰矣,行自渐灭,不烦穷兵。出塞以后,固守封疆,防其侵轶可也。”[1]大都被攻,元顺帝果然北逃,但却滞留在塞外,逡巡不肯远去,并“命扩廓帖木儿(王保保)复北平”[2]。当时扩廓正占据太原,拥有秦、晋,元主命其率兵出雁门关,由保安州经居庸关以攻北平。徐达制定了围魏救赵的策略,他对诸将说:“王保保率师远出,太原必虚……我与汝等乘其不备,直抵太原,倾其巢穴,彼进不得战,退无所依……若还军救太原,则已为我牵制,进退失利,必成擒矣。”[3]徐达这一策略果然迫使王保保回师。这期间,王保保的部将豁鼻马见大势已去,派人与明军约降,“请为内应”,明军乘夜偷袭,仓促之中扩廓败走甘肃。虽然因徐达战略决策的正确挽救了北平被围的局面,但从中不能看出:由于朱元璋没有追歼残元败军,大都城被克以后,面对兵力尚未尽衰的北元,“固守封疆”的策略,客观上使本来处于攻势的明军反而居于守势。在当时情况下,对地处疆界的“北平城”来说,防守就成为第一要务。正是这一点构成徐达筑城的基本前提。

元主北逃以后屯于“盖里”(开平),北平城成为元军必欲夺回的主要目标,仅洪武二年二月和六月,元丞相也速就两次进犯通州。为了坚决反击,明军集中优势兵力一直打到上都,将元顺帝赶过沙漠。但是,七月脱列伯、孔兴就又以重兵攻大同,欲图恢复,虽然再一次被明军挫败,但北部边患自明代建国以后,一直是明王朝的致命所在,以致最终还是亡于北患。

2.徐达筑城的特点

徐达所筑城垣从当时历史情况看,有三点值得注意:

第一、筑城的时间是在来不及征得朱元璋同意的情况下进行的。

徐达“新筑城垣”是在攻下大都后的第七天。根据历史记载,徐达于八月“庚午”攻下元大都,“丁丑”开始在元大都内部构筑城垣。打下元都的第十二天(辛巳),“平元都捷表”才送到南京,第十四天朱元璋下令,命徐达转战山西,第二十五天释放元宫人。按时间计算,明军从攻占齐化门到进入大都,军、庶诸务丛脞,徐达在捷表中说“尽收图籍、封府库”,说明“捷表”是修于对元宫已作出安顿以后。如果献表使于打下元都的第二天起程,第十二天到达,在途时间是十一天。“捷表”到达南京,群臣纷纷庆贺。隔日(第十四天—癸未)朱元璋诏徐达、常遇春取山西。从诏令下达日,到第二十五天(甲午)放元宫人,相距时间和献表使从北平出发到达南京所用的时间正好相同,也是十一天。说明放元宫人那天,正是诏令到达之日,即北平到南京的单程时间最低不少于十一天。根据这一计算,最初的六天时间,对于刚刚攻下的大都来说,除了“封府库”,“守宫室”,抚民布防,休息士卒以外,筑城这件事在时间上是来不及征得朱元璋同意的一项举措。

第二、明代都城北垣结构表明,徐达所“新筑城垣”,是出于当时需要而采取的一项临时军事措施。

从当时筑城的情况来看,徐达把元都一分为二,割出了北部比较空旷的部分。这一措施在策略上,很像后来各门瓮城所起的作用,如果北元反攻,既能倚势抗衡,且更利攻守,构成了在元大都内部的一条第二防线。甚至可以做如下的假设:在万不得已时,还可以佯失光熙、肃清二门,以口袋计,造成“瓮中捉鳖”的态势。攻打元都前站的“通州之役”,徐达就是使用诱敌深入的办法将元军主力内陷于事先布好的口袋之中,分割全歼的。历史上的北京从来都是兵家必争之地,除了明末(崇祯)终于败亡于北京以外,从明初到中叶就有过三次“城下之役”,徐达攻占大都正是其中之一。后来的两次分别为:正统“土木之变”以后的于谦“北京保卫战”以及嘉靖时蒙古鞑靼部的“庚戌之变”。

元明交替之际,虽然“元运已衰”,明代的全兴已经成为一种定局,但军事上,战局的情况又往往是千变万化。在军事形势瞬息万变的战争时期怎样确保“固守封疆,防其侵轶”的使命,才是当时的徐达首先所要考虑的问题。

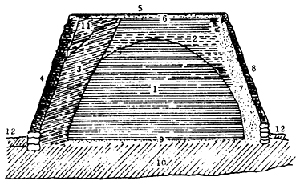

根据考古发掘,徐达所筑城垣,在垣体内部的结构上有以下具体特征:

城墙的“顶部有一弧线,弧线以下部分稍加夯筑,土质较软,夯层厚薄不匀,夯窝大小不等”。砖瓦(嘎嘎儿)层和黄土层,层次不规则(图一),“其中夹杂着元代各类瓦件,有的地段甚至还包含着未经拆除清理的房址、帐柱、棋子”。桦皮厂福寿兴元观遗址的石碑、观前的旗杆等被压城下。同时在部分垣墙段下还发现埋藏的木料,少量为原木,大部分是建筑材料,如:檩、椽、额枋、柱子等,有的还带彩绘。

图一 内城北城垣墙身断面示意图

1.2.3.明代夯土层 4.内壁包皮大砖层

5.上顶甬道铺地砖 6.三合土

7.外壁小砖层 8.外壁包皮大砖层

9.元代文化层 10.生土层

11.明代堆积夯层 12.地表堆积层

说明城垣是为了防御北逃元军反攻而突击修筑的,也就是说,是从当时战局考虑所采取的一项临时军事措施。

第三、徐达所筑城垣只是“增筑”,不是对元大都城垣进行改筑。

徐达筑城位置的选择有一非常大的地理特点。《洪武北平图经志书》记称:“克复以后以城围太广,乃减其东西迤北之半”[5],但从向南进缩五里选择的位置来看,却与旧元都内原什刹海最北部的水面有关。从这里有一条横贯东西的水道,正可作为当时所筑城垣的一条沿城护河,这条河原本是从通州到元大都的运河北支,后来成了明代北护城河的前身。因筑城本身出自军事考虑,要求施工时间短,运作方便,位置又适合需要,而这一城垣的西段却正与高梁河进入大都以后的“水汇”,即原什刹海北部水面交叠,这就构成了筑城位置与原什刹海水面有关的客观现实。

按《明太祖实录》记载,洪武元年八月“丁丑,大将军徐达命指挥华云龙经理故元都,新筑城垣,北取径直,东西长一千八百九十丈”[6]。由华云龙直接负责经理的这次筑城命令来源于徐达,并非“上命”,前面已经谈过。因为直接主工的是后来一直镇守北平的华云龙,所以在华云龙名下有两件值得注意的事,即“建造王府,增筑北平城,其力为多”[7]。从这一记载可以看出,赵耀所接受的“俾守护王府”的任务,实际也是由华云龙主工完成的。但在筑城这件事的记载上,所用“增筑”的记录,比“新筑”更精确。无论“增筑”还是“新筑”,都不是对元大都的城墙进行改筑,更没有把外五里毁去的意思。

与这一工程相隔一天(己卯),又开始“督工修故元都西北城垣”[8]。但是关于徐达这次筑城的史料记载本身却有些出入。

3.史料记载中的出入与分析

所谓“新筑城垣”,《明太祖实录》的台湾“校勘本”、南京江苏国学图书馆所藏“传钞本”,记载的都是“北取径直”,北京图书馆所藏《太祖实录》的“蓝格抄本”、《日下旧闻考》引《明太祖实录》[9]、《春明梦余录》[10]、《宸垣识略》[11]、《光绪顺天府志》[12]等,都写的是“南北取径直”。虽然只差一字,意义却完全不同,或是校勘本和南京本丢掉了“南”字,否则就是其它各本的“南”字是个衍字。

按北缩五里,废光熙,肃清二门,“其九门俱仍旧”的记载,说明东、西、南三面城墙在位置上未被改动,“一千八百九十丈”又肯定是新筑城垣东西两端之间的长度。因为根据明清两代的记载:永乐十七年拓展南城以后,已经被向南延长了的北京内城东西墙,东墙垣为“一千七百八十六丈九尺三寸”,西墙垣是“一千五百六十四丈五尺二寸”,也还都不到“一千八百九十丈”。因而,不可能产生“东西长一千八百九十丈”,是指在原来的元大都东、西两墙各截取一千八百九十丈以成取径直的结果。从“新筑城垣,北取径直”,即东、西两端取径直筑城来看,由于所筑是北城墙,文中简称“北取径直”,于理或有所通。如果按“南北”方向取径直,所做应该说只能是东、西城墙,不应该是北城墙,这与其余三面城墙在位置上没有移动又不能相合。这样“南北”取径直是怎样的一种取法,就有些问题了。除非元大都东、西两墙从这一位置开始,向北五里同时出现相当大的弧度,从最南端开始到这个位置又正好“径直”,所以称“南北取径直”,但目前为止,还没有元大都东、西两城垣从这一位置开始向北同时出现相当大“弧度”的证明。因此,对“南北取径直”可能的解释只能是新做城垣的东、西两端与东、西南墙相接的端点,在南北方向都成直角“径直”相接,不做转包。这样理解虽然可能更符合当时施工的实际情况,但“一千八百九十丈”又不是明代北城墙的完整长度。根据明万历朝所修《大明会典》记载,北城墙的长度是“二千二百三十二丈四尺五寸”[13],与《日下旧闻考》所引《工部志》[14]以及所有清代官修书中的有关记载相同。显然,所差三百四十二丈,应该是相隔一天以后,也就是“己卯”开工的那一段。这样,“己卯”时开工的所谓“故元都”三字,就成了史料中的定冠词,即指广义上的元大都而言,而不是指原来的大都城墙本身已被分割出去的外五里西北角。这就涉及到明代北城垣西北角成为抹角的原因了。

4.明代北城垣西北角为抹角的原因

由于北城墙的西部一段与什刹海北部水面交汇,当时选择的是一种最有效也最简捷的处理方法,即把什刹海的这部分水面,从最狭窄处断开筑城。墙内的部分成为后来的“什刹海”,分出去的一部分水面,作为城垣护水仍与河道相通。从现实结果来看,原新街口外的“太平湖”水面即应因此而成,也是当时这种处理方法的证明。朱元璋平定大都,改元大都为北平府。有平定北方并取北方“太平”之意,“太平湖”一名疑即以此而得[15],也是明代的德胜门外建有“水关”的原因。除此而外,内城西北还有一处水面也称“太平湖”,可见,“太平”对这座城来说一直很重要。

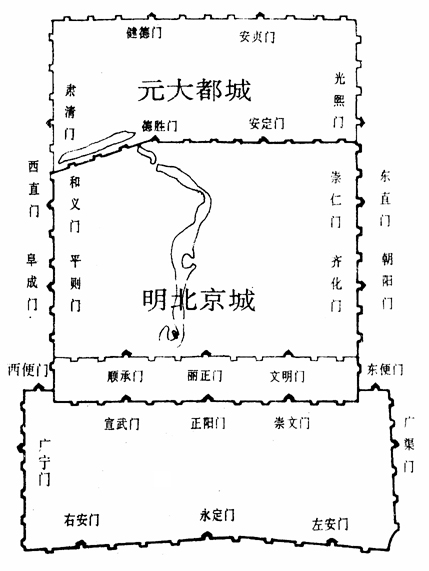

明代都城北垣,从德胜门向西直门方向与西城墙相接的一段,没有做成直角而成为抹角(图二),与“己卯”所做这一段正沿旧海子岸的走向不无关系,应当是记录中把这段城垣既称“西”又称“北”的原因。而东部的“一千八百九十丈”,虽然借用河道为天然屏障,但由于河道本身并不笔直,自西向东的走向偏向光熙门南出城,使城垣不可能也没有必要尽依河道原势去做。河道本身当时是否稍加顺理未详,但筑城记载中的所谓“取径直”,却应当是针对这些情况而作出的规划,这样“取径直”的所指也就得到解答了。否则,选择这一位置筑城,西段又成为抹角的现象就无法得出合理的解释,“太平湖”水面的产生也失去了依据。但以分次开工的两段城墙整体来说,北城垣就不那么“径直”了,因此,丁丑时开工的“取径直”记载,应当正是东部的“一千八百九十丈”与河道相因的缘故。

图二 元大都与明北京城平面示意图

《实录》的编修取咨案牍,“取径直”的记载,可能是因为当时的命令就是这样下的,经过规划以后,由于西部一段正与水面交汇,所以对这一段做了一次新的调整和规划,因此出现了只相隔一天的二次记录情况。“己卯”记录中所用的“督工”,正好说明了分别在两个时间开工的这两段城墙之间存在的差异,而且后者更有一种“现场办公”的意味。

因此,关于北京城西北角的“缺损”,正符合所谓“天圆地方”以及“天不满东南,地不满西北”的说法,如果说是后来的明代都城北垣接受了徐达所筑城垣,没有另选位置,大概比较符合实际情况,如果认为徐达筑城的时候就已经有这种设计,以当时历史衡量就很难说得通。因为其时还没有选择都址的讨论。而且当时这段墙垣的匆忙构筑只是为了应急而做。终洪武之世,此地不过仍为“北平府”,并不存在所筑为京城北垣的政治依据。至于这段城垣正处在地震带,就更不是徐达事先所能清楚并筑为抹角的原因了。

5.徐达筑城的性质

从明代北城垣的结构来看,“北城垣外皮包砌的素泥元代小砖,是从城垣土心与马面土心之间穿过,只有用白灰砌筑的小砖和明代大砖是围绕马面砌筑。这表明城垣土心与马面土心夯筑,有先后之分。”[16]无疑被包在里面的“素泥元代小砖”才是徐达最早所筑城垣,而在它的外面另筑的夯土以及夯土外面包砌的小砖和大砖,才是明代后来把它做为正式城垣时,进行加厚而夯筑、包砌的。这正体现了当时出于军事需要匆匆草就的这道防御工事的基本性质。

徐达命华云龙“增筑”城垣时,把元都城一分为二。元都拦腰被截,要加筑一条内防线,城内部分房屋被毁就不可避免。原因是因为“城围太广”。为了紧缩防守范围,这种从军事防御角度进行的“经理”,是出于当时形势的需要,而且是在攻下元都仅六天的时候。尽管这一措施使城内部分房屋受到损坏(数量并不太多),却不是出于毁坏元都的目的。虽然这段城垣成了后来北京城的北垣,但修筑记载说的是在旧都城基础上的一次“增筑”。“废光熙、肃清二门”,在当时不过是由于紧缩措施将二门让于墙外,并没有把外五里的城墙拆毁。事实上对于整个战事还末最后结束的明军来说,也没有进行这种废人废工之举的可能。北部的最终被废弃虽成为后来的实际结果,却不是当时筑城的初始原因。

徐达“筑城”并不是为了毁元都,外五里是后代逐步败坏的,这一点从元代土城遗址至今尚存就可证明。那么无论“毁元旧都”还是“毁元氏宫殿”,就都不能与徐达筑城一事相关连。

《故宫遗录》与元大内宫殿的拆毁

1.问题的提出

明《太祖实录》以及其它史书中,都没有毁元故宫的文字,只有洪武元年八月,“大将军徐达命指挥华云龙经理元故都”和“废光熙、肃清二门”的记载。所以元大都被毁之说,实来源于吴节和赵琦美为《故宫遗录》所作的“序说”。但也有不同观点,认为吴节“序”中所谓萧洵奉命毁元旧都,是因为徐达筑城这件事引发的,后来赵琦美改为“毁元氏宫殿”,孙承泽又把它改为“将宫殿拆毁”,形成“层层加码的曲解附会”[17]。

从前面的考察来看,筑城和七天前的“封府库”、“守宫室”虽然不是同一举动,但作为非常时期所采取的一系列安全措施,意义并不相悖。北京离长城过近,为防“北患”,徐达在攻下元都六天以后,果断地对元都进行军事缩防,在当时是很有见地的一项举措。

从徐达增筑新垣的意义而论,吴节和赵琦美,除非站在元人的立场,才敢把徐达的防守措施看作毁元都。否则不应把这件事与毁元宫联系起来。徐达也不可能未尝“奉旨”先行毁都。何况徐达筑城的时候,送往南京的“捷表”还在路上,“捷表”所说的“封府库,守宫室”正在执行中。从有关历史看,对元宫的这种守护,实际上一直持续到洪武二年九月以后,因为讨论都址的时候,还有“北平宫室完备”的议论,时间已经过了一年多。因此,把“萧洵奉命随大臣至北平毁元旧都”,看成是吴节和赵琦美对徐达筑城一事的误断,依据似有不足。

徐达既然没毁元都,同为洪武时人的吴节所说的“毁元旧都”,就不应该是指徐达筑城而言。另一方面,出于军事考虑的这一“增筑”工程,客观上并不需要萧洵的参与,时间上也并未等萧洵奉命来北平以后才动工。这就肯定了至少筑城一事与萧洵无关。这也就提出了应当如何看待萧洵《故宫遗录》与吴节、赵琦美所作“序说”的问题。

2.元大内宫殿保留或被毁的前提是什么

由于元大内宫殿的“存”与“废”都没有确凿记录在有关讨论中,毁还是没毁,或毁于什么时候确是个值得探讨的问题。笔者以为,首先应当给元大内宫殿的毁与未毁做一个界定,就是说:怎样就毁了,怎样才没毁。在过去的一些研究中,对毁与未毁的认识,结论过于对立。毁的观点认为:元宫在洪武初年即被尽行拆毁;相反的观点又认为;元宫一直保留到永乐营建北京宫殿时才拆除。笔者以为,在元宫的毁与未毁之间实际上存在着客观事实上的相对性。具体如何不妨首先考察一下,元宫保留或被毁的前提是什么。

元都虽然被克,元军的实力并没有完全消亡。就当时历史而言,对战事未平的明朝来说,无论劳财伤力把它彻底夷为平地,还是宫室依旧,库藏不侵,都是不现实的。元都被克以后,大内库藏和宫宝均被运往南京。元大都毕竟是一座规模弘大的都城,要把元宫夷为平地,无论人力、物力都是一个巨大的投入。立朝未久的明代,虽然十分天下已得之七,毕竟还没有混于一宇,平元都是北控中原的重要步骤。元都始克时,“秦、晋未定,滇、夏未平”,虽然洪武元年十二月由于徐达抄袭太原,迫使王保保逃窜甘肃,粉碎了元主收复北平的最初计划,但是元人并没有甘心自己的失败,元主也一直以不能“收复失地”为恨,作歌曰:“失我大都兮,冬无宁处,失我上都兮,夏无以逭暑,惟予狂惑兮,招此大侮……”。当时,“忽答一军驻云州,王保保一军驻沈儿塔,纳哈出一军驻金山,失喇罕一军驻西凉,引弓之士,不下百万众也,归附之部落,不下数千里也,资装铠甲尚赖而用也。”[18]以致后来不断有残元势力对明朝多次进犯,使朱元璋除了赶杀以外,不得不采取“但保障清野,使来无所得”[19]的办法,来对付这些进犯。其中包括徙北平山后之民三万五千八百户散处各卫府。这些都反映了明初元大都被攻下以后,以北平作为北部“疆界”不断受到侵袭的历史情况。

因此在立都问题上,蒋一葵的《长安客话》中有这样一段记载:“皇祖既克元都,置北平布政司,亲策问廷臣:北平建都可以控制胡虏,比南京如何?翰林修撰鲍频谓:胡主起自沙漠,立国在燕,及是百年,地气已尽。南京兴王之地,不必改图。遂都南京。”[20]孙承泽也称“初欲建都于此,以修撰鲍频力谏而止”[21]。朱元璋在考虑北平建都可以控制胡虏的情况下征询廷臣的意见,说明他对北患的威胁还是有所担心的。但因其内心本来就有“元运已哀,行自渐灭”的认识,战争和元政权的腐朽又使北方的经济受到严重破坏,鲍频所谓的“地气已尽”实际还包含着这些方面。而当时的明代,政治和经济重心都在南方,所以,鲍频的议论,似乎又重新坚定了朱元璋最初制定的“固守封疆”的思想。但后来历史表明,朱元璋对定都南京并不满意,一直想再选都城。由此看,朱元璋没有采纳立都北平的建议,称:“所言皆善,惟时有不同尔”[22],至少在当时情况下,表明他不想以风险之势,使自己疏于南利反受制于北患的威胁。朱元璋虽然把大都路改为北平府,北方却一直都不太平。为了把都城建在一个适当的地方,朱元璋始终犹豫不定,到死也未了却心愿。

由于元大内是否拆毁有时又与燕王府所在地的问题纠缠在一起,使问题的讨论更为复杂。关于燕王府即后来的西宫,笔者另有专文,这里只从对当时接受王府改造任务的赵耀任命一事谈起。

赵耀受命北平的原因,是因其“尝从徐达取元都,习知风土人情、边事缓急”,受命时有“俾守护王府宫室”的任务,这一任命无论在时间上还是事件本身上,都有一定的特殊性。首先,这一“守护王府”的任务,是在有关都址问题讨论以后不久。其实即使不去证明燕王府即西宫地,仅以封建制度的基本性质而论,朱元璋也不可能把元大内封给儿子。朱元璋分封诸王是为了“藩屏国家”,明初诸王就藩,府邸虽多以封国中的元代旧衙改造,但北平与其他地方毕竟不同。

北平是元大都所在地,尤以大内为最重,“元之宫室完备”是建议立都北平者的理由之一。把如此完备的一座都城,原封不动地交给其子,等于是让儿子在北方当另外一个皇帝。何况元大内的建筑远比朱元璋南京宫殿弘阔,大明殿的体量更比南京奉天殿大得多,客观上也会使燕王府在规制上比南京还高,这是任何一个封建帝王都不可能选择的,这正是朱元璋依据元宫图,亲自定下王府位置的原因。燕府使用元代西内殿宇,实际也已经高于其他诸王,虽然永乐终于成就王业并把都城迁到北平,但朱元璋分封时,却是自秦(二子朱樉)以下,长幼为序,至少在当时情况下绝未为朱棣做特殊安排。被篡改过的《明太祖实录》虽然有朱元璋属意于朱棣的类似记载,也是在太子标死亡以后。何况赵耀受命时,诸王还没分封。准备由亲王镇守燕地,只是出于政治统治上的一种需要。朱元璋与陈友谅争天下时,江西克,以“洪都重镇,屏翰西南,非骨肉重臣莫能守”,遂命其侄朱文正统领元帅赵得胜等镇其地,这也是朱元璋后来分封诸王的思想基础。朱元璋既不可能把元大内作为王府封给儿子,又决定不以北平作为都城以后,作为元政权象征的大内,其被毁无论从历史还是政治意义,在客观上就都成为一种必然。这就是命赵耀“守护王府”时的历史背景。

从徐达命军士“守宫室”以后,一直完备的北平宫室变成对王府部分地“守护”,就需要对王府范围有一个划定。从有关记载看,受命当时,“耀因奏进工部尚书张允所取北平宫室图,上览之,令依元旧皇城基改造王府”。[23]说明了燕府的选地,是由朱元璋据图直指钦定的。这是元宫室向燕王府转变的一个客观历史过程,也是赵耀只负责“守护王府”部分的一个真实记录。

3.从元大内的败敝看元宫被毁的时间

这个问题可以通过三方面的考察,得到一个大体的认识。

第一,元大内与“广寒”、“清暑”殿的对比。

明初到过北平的明臣,如宋纳、刘崧等,都写过有关元宫的诗篇,观其内容,描写其华丽的部分,其实都是指其西内,对于大内的描写则颇见破败之象而加以凭吊。如果把这归因于从洪武二年开始纳入规划的燕王府受到一定程度的维护,恐怕还不完全。因为事实上,元代万岁山的广寒、清暑等殿并不在燕府范围,这几组建筑一直到宣德三年才有过修葺。对比之下,洪武二年还很“完备”的元大内,只两年多时间就变得破败不堪,其中自有原因,其被毁情况,在明人诗词中也有过真实的反映。如宋纳诗中的“御桥路坏盘龙石”,即反映了这一点。古代建筑中的石雕刻,虽然会有一定程度的自然损坏,但宋纳的描述却不属于这种情况,而是受到人为破坏的结果。其原因,就在于这一区域是元代朝制所在,也是元代政权的象征,只不过并非夷为平地罢了。洪武二年九月,讨论都址的时候,还有“北平元之宫室完备”的话。三个月以后,赵耀到北平“守护王府”,其后,便出现了作为燕王府的元代西内华丽依旧,而大内宫殿则呈败敝的景象。

元大内的破败,显然不是因为失于维护的结果,如果萧洵到北平是参与元故宫的拆毁,时间应该是与赵耀同期,因为赵耀正是被授权对元宫做出安排的大臣。这样赵耀受命以后,元宫的命运就很值得注意了。

第二,赵耀受命以后“元宫”的命运。

元主北遁以后,元军不断对边境侵袭进扰。面对这种情况,朱元璋与诸将共议对策。诸将皆曰:“王保保之寇边,以元主之犹在也”[24]。赵耀受命是在洪武二年十二月。朱元璋命徐达与李文忠兵分两路,一自潼关出西安,捣定西,以取王保保;一出居庸,入沙漠,以追元主,“使彼此自救,不暇应援”[25]是在洪武三年正月。

经过选都之议后,元大内已经不再有保留意义,作为一种战略决策,毁元宫,歼遗兵,断元人的北返之想完全可能同期进行。因为对赵耀的任命本身就是临时改变的。赵耀委任湖广参政,上任前,在向朱元璋辞行时又被改任北平,原因是他曾随徐达取元都,习知当地风土人情,边事紧急。同时把“守护王府”的任务也交给了他。那么,“九重门闢人骑马”、“戍兵骑马出萧墙”,如此随意的景象又说明了什么呢?宋纳在诗中有明确交待:“九华宫殿燕王府,百辟门庭戍卒家”[26]。宋纳说的“九华宫殿”一般多认为是对元大内的写照,也常作为燕王府在元大内的证明。但《马可波罗行记》对元太子宫有过如下描述:“大汗为其将承袭帝位之子建一别宫,形式大小完全与皇宫无异,俾大汗死后内廷一切礼仪习惯可以延存”。虽然隆福宫的建筑是否真像《行记》所说那样与大明殿相埒,大不能以马可波罗所记为准,但其辉煌却可与大明殿媲美,宋纳以“九华宫殿”相称未尝不合实情。宋纳到北平时,朱棣虽然还没有“之国”,但燕王府已有定址,并且宫殿在望,当然不会成为戍卒居所,同时,又只有元大内才能称得上是“百辟门庭”。宋纳见到的元宫,一方面是已经成为燕王府的元代西内“九华宫殿”,而另一方面,“百辟门庭”的元大内却已经成了军队的驻地,九重深宫竟然门户大开,任由骑乘,证明当时的元大内曾经做过镇守北平军队的临时“兵营”。洪武四年正月徐达再次到北平“训练士卒,缮治城池”,后又转道山西饬兵[27]。五年正月再一次与李文忠、冯胜“三路并进,以清沙漠”[28]。宋纳到北平的时间在洪武五年秋天,正在这一系列历史事件发生以后。

宋纳所写的元故宫是在赵耀接受“守护”任务以后。如果赵耀所接受的是守护整个元大内作为王府的话,以封建制度而言,绝不可能同时又被作为“兵营”任由骑乘,金水河也不可能成“饮马沟”。元代对御沟有“不得洗手、饮马,留守司差人巡视,犯者有罪”的规定,宋纳对“金水河成饮马沟”的写证,正说明了元大内从原来的至高无上到任由作践这种一落千丈的变化。刘崧在他所写的《咏元宫诗》中说:“宫楼粉暗女垣欹,禁苑尘飞辇路移”。是指元宫建筑上的彩画已经黑暗了,宫城上的女儿墙也歪斜了。就连宫后的御苑(今景山地)也已经是“尘飞路移”,一派荒废景象。元代的“宫后苑”与明有所不同,今景山在永乐营建北京时虽然也辟为“后苑”,并且同属内府,但不在作为大内的“紫禁城”范围。元代御苑在宫后,属于大内范围。刘崧笔下的元宫与徐达“封府库”、“守宫室”时候的情况已经截然不同,与赵耀所受使命也完全不能相符。而作为燕王府的元代西内,却一直是宫殿依旧,华丽尚存。一直完好的元宫如果没有毁弃计划,应该不会又把另一“守护”使命单独交给赵耀。之后,大内残破,西苑却直至后来的明代还仍存有众多元代建筑。这样,《实录》中为什么明确记载被守护的只是朱元璋在图上亲自指定作为王府的(西宫)部分,也就十分清楚了。

刘崧于洪武三年至洪武十三年在北平任按察史,他所描述的元宫,已处在彩画黑暗、女墙歪斜的境况,不仅与萧洵记录时的元宫有天壤之别,时间上也应该是远在宋纳到过北平以后了。从赵耀和华云龙的经历可以看出,北平王府的规划和修治比其他王府要早,当其处于最早的被守护状态时,诸王还没分封。到了洪武六年三月,受“王府公厅造作可暂停罢”命令影响的燕王府,由于“社稷、山川坛望殿未覆,王城门未甓,恐为风雨所坏”,命工匠为之,并甓王城门[29]。这一情节正发生在宋纳来北平前后和华云龙亡之前。虽然《太祖实录》记载的“燕府营造讫工”是在洪武十二年,那是因为藩国府制最后确立的时间比较晚,是在洪武十一年“请以晋府为准”[30]。因此,经过两次改修以后的《明太祖实录》,除王府制度的有关规定以外,具体府第的规模和状况反而是以对燕府的记述最详,建筑等第与王府制度的有关规定虽完全相同,却又唯缺周边尺度。从有关历史看,这一记载方式,显然是后来对《实录》进行重修时出于一种特殊考虑,文字上进行了某种再加工。因为事实上,洪武十三年朱棣“之国”时,燕府的实际情况与其他府第并不相同,所以《明祖训》中才有“凡诸王宫室,并依已定规格起造,不许犯分,燕府因元旧有,若子孙繁盛,小院宫室,任从起造”等文字。其中特别申述燕府的原因,即反映了这一历史背后的真实情况。后来,建文攻讦永乐“逾制”,永乐自己也辩称“受之皇考”,都是因为元代西宫地域远较其他王府为阔,不像其他王府有“东西一百五十丈二寸五分,南北一百九十七丈二寸五分”的严格规定,若各府群起追燕,不加约束,势必出现攀比扩张、任意侵占的情况。

由于直接记载的缺乏和对有关文字理解的不同,元大内宫殿是否被毁的焦点往往集中在徐达筑城一事。这一情况的产生,似乎是因为赵琦美把“洪武元年灭元”和“命大臣毁元氏宫殿”相联并说,吴节原序又是称“毁元旧都”的缘故。概念的宽泛,记述的笼统,的确给理解带来一定困难,但作为大都城来说,毕竟“大内”才是元都的真正代表和象征,没有元代大内,无论北平城建得多么雄伟也决不会称其为元大都。徐达筑城并不是为了毁元都,相反,是为了保护胜利成果。正如经过徐达策划决定的,实际是明代新“增筑”的城垣,记载上却使用“故元都”的说法一样,如果吴节是从根本意义上使用元都的概念,并把元大内的被毁称做“毁元旧都”,并不算错误。这比用已经改为明代区划的“北平府”来称呼要准确和恰当得多,何况需要给予一定毁坏的,正是元宫而不是北平府。在这个问题上,如果赵琦美有自己的理解,孙承泽有相应的认识,就不一定是三人之间由于相沿误导形成的“层层加码”。相反,如果吴节使用的是根本概念,赵琦美所说只不过较为具体,与二者相较,孙承泽的话只是更加明确而已。因为不管吴节在序中的遣词用字如何,都是在针对《故宫遗录》本身而言,《故宫遗录》的根本内容又是元代宫殿,而不是徐达筑城。从这种角度来说,各家所言就不构成疑问了。

吴节“序”写于洪武二十九年。吴节与萧洵本人并不认识,而是从朋友高叔权处见到此书,他对萧洵及其所作的了解并非直接,对萧洵的具体职务已经不清,“主事”写为“郎中”,但从吴节序中所说萧洵“因得遍阅经历”,以及萧洵想把这一记录加以刊刻的想法来看,那时的元大内的确已经不复旧貌,吴节的话也不似无据之言。而且,不仅赵琦美看到此书时,已是“金台芜灭,基构不存”,慨叹“铁木真氏幸有兹编,稍不堕地”,今人受惠于此书者,亦不为不多。此书之面世实得力于吴节。明灭元于洪武元年,宫殿的被毁虽在稍后,但吴节称萧洵:“革命之初……奉命随大臣至北平毁元旧都”,是将元宫的被毁置于元朝覆灭的前提下,并以此根本概念书之为序,今人不便据以为证。赵琦美云:“洪武元年灭元,命大臣毁元氏宫殿”,称元宫的不存是因元朝的败亡,与吴节序中的实际含义也无根本不同。孙承泽通博史书,所著《春明梦余录》,明代掌故多赖其有存,只惜记述往往数语,过于偏简,《四库全书》已有评定,毋庸笔者赘言。不过,其所云:“洪武二十二年封太宗为燕王,命工部建王府”[31],与史有误。

《遗录》一名的含义

从《故宫遗录》的全文体例看,很像一篇游记,除了对元代宫殿进行记载和描述以外,全文中丝毫未提毁坏或将要毁坏的事。记录本身既没有著作年代,也没有自叙和题跋之类的附文,只有两篇别人写的“序”谈到是因毁元宫而有是记,序作者又都与萧洵没有直接关系,但书名却叫《故宫遗录》。其含义究竟如何,很难凭空做出结论。但可以根据有关历史做如下分析:

1.《遗录》写于元宫“被毁”之前

按吴节所说:萧洵是“奉命随大臣至北平”的,任务是“毁元旧都”,所以有《故宫遗录》。如果萧洵是随同赵耀到北平,以赵耀的地位及其受命,萧洵不可能比赵耀有更高的决定权,而具体实施赵耀使命的又是身兼镇守任务的华云龙。赵耀受命的时间是洪武二年底,宋纳到北平是洪武五年秋,华云龙死于洪武七年六月,萧洵的使命是什么,反而不太清楚了。所以有人认为:《故宫遗录》是萧洵在张允取“北平宫室图”的时候,为配合取图一事所做的相应记录。虽然只是推断,没有直接依据,但也不失为一种看法。这样,所用“遗”字,就像称元宫为“故宫”一样,是指元人“所遗”而言,但是这里面也有一个问题,就是在既有宫图,又是亲所历目的情况下,萧洵所记的文思、紫檀二殿,以及玉德殿、仪天殿、延华阁等,在位置上与《辍耕录》所记出自元《经世大典》的宫室制度颇有出入,就让人无法理解了。这样,认为萧洵所写的这篇“遗录”是一篇事后记的观点恐怕更近实际。

2.《遗录》写于元宫被毁之期

《故宫遗录》所记内容,包括后来成为燕王府的西宫地。如果萧洵确实参与了毁元宫殿的事,并且将元代宫殿情况记录于这一时间,所谓的“遗录”,似应含有:盖因其将被毁,所以录之以遗人间之意了。萧洵虽然“因得遍阅经历”,毕竟不是为了赏游而来,由于不能随心往复,慢察细审,匆促之观所作的片断记录,再经整理,仅凭记忆追记各建筑之间关系,个别建筑与实际位置不能相符,亦在情理之中。这样,萧洵北平之行,应是与赵耀同期,其任务却与赵耀相反,赵耀负责王府“守护”,萧洵执行对大内主要建筑的“拆毁”。这与吴节所说“奉命随大臣至北平”的情况相吻合。

赵耀受命是在洪武二年十二月六日,虽然赴任北平的具体动身时间不详,但追元主、歼遗兵的军事行动是在洪武三年正月三日,与有的研究者考证萧洵到北平的时间约在“洪武三年”大体相合。虽然赵耀和萧洵到北平的具体日期尚无考订,但从各历史事件间的关系看,应该是在洪武二年十二月末或洪武三年正月初。萧洵在《故宫遗录》的文末称:“庚申以荒淫久废朝政。洪武元年为诸将叛背,捐弃宗庙、社稷而逃走依西北。盖立彼蒙古之国,逾年不为所容,思庇翁吉剌氏鲁王所封之国以求生,即应昌府也。府有西江焉。庚申心知不可为已,因泣数行下,未几,以痢疾崩。子爱猷识理达腊立五日,我师奄至。爱猷识理达腊仅以身免。二后、爱猷识理达腊妻、子及三宫妃嫔、扈卫、诸军将帅、从官悉俘以还,元氏遂灭。”元顺帝于洪武三年也就是元至正三十年四月丙戌(二十八日)死于应昌。五月甲辰(十六日)明军下应昌,即位五日的爱猷识理达腊只身潜逃,后、妃及子买的里八剌为李文忠所俘。萧洵的文末之言虽然是后来整理时加上去的,记的正是从元都被克到追元主、歼遗兵,也就是元大内从守护到被毁这段时间的历史。这以后,历史进入了另一时期,从元昭宗宣光元年即洪武四年起,史称“北元”。

吴节所写序中称:“洵因宰湖之长兴,将镂诸梓而不果”,说明后来萧洵曾经想把这一记录刻成书。萧洵有此想法之时,元大内早已不复旧貌,因而“遗录”者,亦可指备省其存也。

3.以《遗录》作书名为后人所加

由于没有实际依据,所以也不排除另外一种可能,即书名是后人加上去的。

从建筑角度讲,由于时间关系,即使是皇宫殿宇也不可能处处全新。由于长期战乱,政治衰微,元末的宫殿更难完美,但在萧洵的记录中,元宫并没有残破到不堪入目的程度,而是各处基本完好。如果书名真是后代加上去的,以所记建筑的详细完整比较于后来的败敝,只能说尚符其实罢了。

明代北京宫殿是在元大内基础上营建的。元大内的一些重要建筑被毁是否与萧洵有关,还是由于萧洵的记录“传于是邦”,使吴节把它们联系起来而得出的结论,可以再作研究。但萧洵本人的确来过北平,游历了元宫,并对当时的状况作了一定程度的相应记录。而元大内的建筑在后来的历史过程中不断被破坏也是可以肯定的。只不过既非尽行拆毁,也没有如燕王府般完好地保留到永乐营建北京宫殿的时候。

从洪武元年顺帝北逃,徐达命军士“封府库,守宫室”,洪武二年九月朱元璋决定不在北平定都,两个多月以后命赵耀规划和守护王府,洪武五年元大内已成兵营,金水河做“饮马沟”,直到刘崧所说的“禁苑尘飞”一派荒凉,为我们画出了一幅元宫命运的变化图。

注释:

[1] 《明史·徐达传》。

[2] 《明太祖实录》台湾校勘本卷三十七;南京江苏国学图书馆藏本卷三十四。

[3][18][24][25][27][28] 《明史纪事本末·元遗兵》。

[4][16] 北京市文物研究所编《北京考古四十年》,燕山出版社1990年1月版,第193页。

[5][9][14] 《日下旧闻考》卷三十八。

[6][8] 《明太祖实录》台湾校勘本卷三十四;南京江苏国学图书馆藏本卷三十。

[7] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷九十。

[10] 《春明梦余录》卷三。

[11] 《宸垣识略》卷一。

[12] 《光绪顺天府志》京师志一明故城考。

[13] 万历《大明会典》卷一百八十七。

[15] “太平湖”一称“泓亭”,其名无考。湖于修地铁时填没。

[17] 王剑英《萧洵〈故宫遗录〉考辨》,《北京史研究》(一),燕山出版社1986年版。

[19] 《皇明世法录》明天启本卷十四。

[20] 《长安客话》卷一。

[21] 《春明梦余录》卷一;《天府广记》卷一。

[22] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷四十五。

[23] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷四十七。

[26] 宋纳《西隐集》卷三。

[29] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷八十。

[30] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷一百十九。

[31] 《春明梦余录》卷六。

【专 题 号】K24

【复印期号】1997年05期

【原文出处】《故宫博物院院刊》(京)1997年02期第12-22页

元大都城为长方形。根据考古钻探,城的南墙位于今长安街稍南一线,北城墙即今德胜门外土城,东西墙的南半部成为明代北京城墙的一部分。

元大都宫殿共修建了三组,以太液池琼华岛为中心,东岸的一组宫殿叫大内,即宫城,规模最大;西岸偏南为隆福宫;偏北为兴圣宫。大都城建成未及百年,元政权即被明代开国皇帝朱元璋推翻。元朝灭亡以后,初兴的明代没有把这里作为都城,只是改为北平府。后来把这里作为都城进行建设的是明成祖朱棣。但是元代灭亡暨永乐迁都以前这段时间,元大都的命运如何,史料极少。见于记载的只有明初徐达筑城和修建燕王府,而没有明确记载元大内宫殿是否被毁。根据记载,徐达筑城是因“克复以后,以城围太广,乃减其东、西迤北之半”,“废光熙、肃清二门”。这段城墙后来成了明代北京的北城垣。对明代北京营建的研究中,经常涉及元大都宫殿是否拆毁的问题。

元宫是否被毁学术界有两种不同看法,一种认为元大内在洪武初年尽行拆毁;一种认为大内一直保留到永乐营建北京宫殿时才拆除。后一种看法中还包括燕王府本身就在元大内。由于大内拆毁与否史书不载,所以都是以萧洵《故宫遗录》及吴节、赵琦美的“序说”为议题,徐达筑城为主要论据,或加以其它佐证。只是所得结论相反。但在徐达毁元都城、筑北城垣这一点上,认识尚比较一致。笔者根据对有关历史的考察,认为元宫被毁与徐达筑城,在时间上并不一致,客观上也没有必然联系。现分别讨论如下:

徐达为什么要新筑城垣

1.徐达筑城的原因

明代历史上,为朱元璋横扫天下的大将军徐达是一个在军事上很有见地的人。攻打元都以前,对战事的结果徐达曾有过一个基本估计。在北伐前的作战讨论中,徐达问朱元璋:“元都克,而其主北走,将追之乎?”朱元璋回答:“元运已衰矣,行自渐灭,不烦穷兵。出塞以后,固守封疆,防其侵轶可也。”[1]大都被攻,元顺帝果然北逃,但却滞留在塞外,逡巡不肯远去,并“命扩廓帖木儿(王保保)复北平”[2]。当时扩廓正占据太原,拥有秦、晋,元主命其率兵出雁门关,由保安州经居庸关以攻北平。徐达制定了围魏救赵的策略,他对诸将说:“王保保率师远出,太原必虚……我与汝等乘其不备,直抵太原,倾其巢穴,彼进不得战,退无所依……若还军救太原,则已为我牵制,进退失利,必成擒矣。”[3]徐达这一策略果然迫使王保保回师。这期间,王保保的部将豁鼻马见大势已去,派人与明军约降,“请为内应”,明军乘夜偷袭,仓促之中扩廓败走甘肃。虽然因徐达战略决策的正确挽救了北平被围的局面,但从中不能看出:由于朱元璋没有追歼残元败军,大都城被克以后,面对兵力尚未尽衰的北元,“固守封疆”的策略,客观上使本来处于攻势的明军反而居于守势。在当时情况下,对地处疆界的“北平城”来说,防守就成为第一要务。正是这一点构成徐达筑城的基本前提。

元主北逃以后屯于“盖里”(开平),北平城成为元军必欲夺回的主要目标,仅洪武二年二月和六月,元丞相也速就两次进犯通州。为了坚决反击,明军集中优势兵力一直打到上都,将元顺帝赶过沙漠。但是,七月脱列伯、孔兴就又以重兵攻大同,欲图恢复,虽然再一次被明军挫败,但北部边患自明代建国以后,一直是明王朝的致命所在,以致最终还是亡于北患。

2.徐达筑城的特点

徐达所筑城垣从当时历史情况看,有三点值得注意:

第一、筑城的时间是在来不及征得朱元璋同意的情况下进行的。

徐达“新筑城垣”是在攻下大都后的第七天。根据历史记载,徐达于八月“庚午”攻下元大都,“丁丑”开始在元大都内部构筑城垣。打下元都的第十二天(辛巳),“平元都捷表”才送到南京,第十四天朱元璋下令,命徐达转战山西,第二十五天释放元宫人。按时间计算,明军从攻占齐化门到进入大都,军、庶诸务丛脞,徐达在捷表中说“尽收图籍、封府库”,说明“捷表”是修于对元宫已作出安顿以后。如果献表使于打下元都的第二天起程,第十二天到达,在途时间是十一天。“捷表”到达南京,群臣纷纷庆贺。隔日(第十四天—癸未)朱元璋诏徐达、常遇春取山西。从诏令下达日,到第二十五天(甲午)放元宫人,相距时间和献表使从北平出发到达南京所用的时间正好相同,也是十一天。说明放元宫人那天,正是诏令到达之日,即北平到南京的单程时间最低不少于十一天。根据这一计算,最初的六天时间,对于刚刚攻下的大都来说,除了“封府库”,“守宫室”,抚民布防,休息士卒以外,筑城这件事在时间上是来不及征得朱元璋同意的一项举措。

第二、明代都城北垣结构表明,徐达所“新筑城垣”,是出于当时需要而采取的一项临时军事措施。

从当时筑城的情况来看,徐达把元都一分为二,割出了北部比较空旷的部分。这一措施在策略上,很像后来各门瓮城所起的作用,如果北元反攻,既能倚势抗衡,且更利攻守,构成了在元大都内部的一条第二防线。甚至可以做如下的假设:在万不得已时,还可以佯失光熙、肃清二门,以口袋计,造成“瓮中捉鳖”的态势。攻打元都前站的“通州之役”,徐达就是使用诱敌深入的办法将元军主力内陷于事先布好的口袋之中,分割全歼的。历史上的北京从来都是兵家必争之地,除了明末(崇祯)终于败亡于北京以外,从明初到中叶就有过三次“城下之役”,徐达攻占大都正是其中之一。后来的两次分别为:正统“土木之变”以后的于谦“北京保卫战”以及嘉靖时蒙古鞑靼部的“庚戌之变”。

元明交替之际,虽然“元运已衰”,明代的全兴已经成为一种定局,但军事上,战局的情况又往往是千变万化。在军事形势瞬息万变的战争时期怎样确保“固守封疆,防其侵轶”的使命,才是当时的徐达首先所要考虑的问题。

根据考古发掘,徐达所筑城垣,在垣体内部的结构上有以下具体特征:

城墙的“顶部有一弧线,弧线以下部分稍加夯筑,土质较软,夯层厚薄不匀,夯窝大小不等”。砖瓦(嘎嘎儿)层和黄土层,层次不规则(图一),“其中夹杂着元代各类瓦件,有的地段甚至还包含着未经拆除清理的房址、帐柱、棋子”。桦皮厂福寿兴元观遗址的石碑、观前的旗杆等被压城下。同时在部分垣墙段下还发现埋藏的木料,少量为原木,大部分是建筑材料,如:檩、椽、额枋、柱子等,有的还带彩绘。

图一 内城北城垣墙身断面示意图

1.2.3.明代夯土层 4.内壁包皮大砖层

5.上顶甬道铺地砖 6.三合土

7.外壁小砖层 8.外壁包皮大砖层

9.元代文化层 10.生土层

11.明代堆积夯层 12.地表堆积层

说明城垣是为了防御北逃元军反攻而突击修筑的,也就是说,是从当时战局考虑所采取的一项临时军事措施。

第三、徐达所筑城垣只是“增筑”,不是对元大都城垣进行改筑。

徐达筑城位置的选择有一非常大的地理特点。《洪武北平图经志书》记称:“克复以后以城围太广,乃减其东西迤北之半”[5],但从向南进缩五里选择的位置来看,却与旧元都内原什刹海最北部的水面有关。从这里有一条横贯东西的水道,正可作为当时所筑城垣的一条沿城护河,这条河原本是从通州到元大都的运河北支,后来成了明代北护城河的前身。因筑城本身出自军事考虑,要求施工时间短,运作方便,位置又适合需要,而这一城垣的西段却正与高梁河进入大都以后的“水汇”,即原什刹海北部水面交叠,这就构成了筑城位置与原什刹海水面有关的客观现实。

按《明太祖实录》记载,洪武元年八月“丁丑,大将军徐达命指挥华云龙经理故元都,新筑城垣,北取径直,东西长一千八百九十丈”[6]。由华云龙直接负责经理的这次筑城命令来源于徐达,并非“上命”,前面已经谈过。因为直接主工的是后来一直镇守北平的华云龙,所以在华云龙名下有两件值得注意的事,即“建造王府,增筑北平城,其力为多”[7]。从这一记载可以看出,赵耀所接受的“俾守护王府”的任务,实际也是由华云龙主工完成的。但在筑城这件事的记载上,所用“增筑”的记录,比“新筑”更精确。无论“增筑”还是“新筑”,都不是对元大都的城墙进行改筑,更没有把外五里毁去的意思。

与这一工程相隔一天(己卯),又开始“督工修故元都西北城垣”[8]。但是关于徐达这次筑城的史料记载本身却有些出入。

3.史料记载中的出入与分析

所谓“新筑城垣”,《明太祖实录》的台湾“校勘本”、南京江苏国学图书馆所藏“传钞本”,记载的都是“北取径直”,北京图书馆所藏《太祖实录》的“蓝格抄本”、《日下旧闻考》引《明太祖实录》[9]、《春明梦余录》[10]、《宸垣识略》[11]、《光绪顺天府志》[12]等,都写的是“南北取径直”。虽然只差一字,意义却完全不同,或是校勘本和南京本丢掉了“南”字,否则就是其它各本的“南”字是个衍字。

按北缩五里,废光熙,肃清二门,“其九门俱仍旧”的记载,说明东、西、南三面城墙在位置上未被改动,“一千八百九十丈”又肯定是新筑城垣东西两端之间的长度。因为根据明清两代的记载:永乐十七年拓展南城以后,已经被向南延长了的北京内城东西墙,东墙垣为“一千七百八十六丈九尺三寸”,西墙垣是“一千五百六十四丈五尺二寸”,也还都不到“一千八百九十丈”。因而,不可能产生“东西长一千八百九十丈”,是指在原来的元大都东、西两墙各截取一千八百九十丈以成取径直的结果。从“新筑城垣,北取径直”,即东、西两端取径直筑城来看,由于所筑是北城墙,文中简称“北取径直”,于理或有所通。如果按“南北”方向取径直,所做应该说只能是东、西城墙,不应该是北城墙,这与其余三面城墙在位置上没有移动又不能相合。这样“南北”取径直是怎样的一种取法,就有些问题了。除非元大都东、西两墙从这一位置开始,向北五里同时出现相当大的弧度,从最南端开始到这个位置又正好“径直”,所以称“南北取径直”,但目前为止,还没有元大都东、西两城垣从这一位置开始向北同时出现相当大“弧度”的证明。因此,对“南北取径直”可能的解释只能是新做城垣的东、西两端与东、西南墙相接的端点,在南北方向都成直角“径直”相接,不做转包。这样理解虽然可能更符合当时施工的实际情况,但“一千八百九十丈”又不是明代北城墙的完整长度。根据明万历朝所修《大明会典》记载,北城墙的长度是“二千二百三十二丈四尺五寸”[13],与《日下旧闻考》所引《工部志》[14]以及所有清代官修书中的有关记载相同。显然,所差三百四十二丈,应该是相隔一天以后,也就是“己卯”开工的那一段。这样,“己卯”时开工的所谓“故元都”三字,就成了史料中的定冠词,即指广义上的元大都而言,而不是指原来的大都城墙本身已被分割出去的外五里西北角。这就涉及到明代北城垣西北角成为抹角的原因了。

4.明代北城垣西北角为抹角的原因

由于北城墙的西部一段与什刹海北部水面交汇,当时选择的是一种最有效也最简捷的处理方法,即把什刹海的这部分水面,从最狭窄处断开筑城。墙内的部分成为后来的“什刹海”,分出去的一部分水面,作为城垣护水仍与河道相通。从现实结果来看,原新街口外的“太平湖”水面即应因此而成,也是当时这种处理方法的证明。朱元璋平定大都,改元大都为北平府。有平定北方并取北方“太平”之意,“太平湖”一名疑即以此而得[15],也是明代的德胜门外建有“水关”的原因。除此而外,内城西北还有一处水面也称“太平湖”,可见,“太平”对这座城来说一直很重要。

明代都城北垣,从德胜门向西直门方向与西城墙相接的一段,没有做成直角而成为抹角(图二),与“己卯”所做这一段正沿旧海子岸的走向不无关系,应当是记录中把这段城垣既称“西”又称“北”的原因。而东部的“一千八百九十丈”,虽然借用河道为天然屏障,但由于河道本身并不笔直,自西向东的走向偏向光熙门南出城,使城垣不可能也没有必要尽依河道原势去做。河道本身当时是否稍加顺理未详,但筑城记载中的所谓“取径直”,却应当是针对这些情况而作出的规划,这样“取径直”的所指也就得到解答了。否则,选择这一位置筑城,西段又成为抹角的现象就无法得出合理的解释,“太平湖”水面的产生也失去了依据。但以分次开工的两段城墙整体来说,北城垣就不那么“径直”了,因此,丁丑时开工的“取径直”记载,应当正是东部的“一千八百九十丈”与河道相因的缘故。

图二 元大都与明北京城平面示意图

《实录》的编修取咨案牍,“取径直”的记载,可能是因为当时的命令就是这样下的,经过规划以后,由于西部一段正与水面交汇,所以对这一段做了一次新的调整和规划,因此出现了只相隔一天的二次记录情况。“己卯”记录中所用的“督工”,正好说明了分别在两个时间开工的这两段城墙之间存在的差异,而且后者更有一种“现场办公”的意味。

因此,关于北京城西北角的“缺损”,正符合所谓“天圆地方”以及“天不满东南,地不满西北”的说法,如果说是后来的明代都城北垣接受了徐达所筑城垣,没有另选位置,大概比较符合实际情况,如果认为徐达筑城的时候就已经有这种设计,以当时历史衡量就很难说得通。因为其时还没有选择都址的讨论。而且当时这段墙垣的匆忙构筑只是为了应急而做。终洪武之世,此地不过仍为“北平府”,并不存在所筑为京城北垣的政治依据。至于这段城垣正处在地震带,就更不是徐达事先所能清楚并筑为抹角的原因了。

5.徐达筑城的性质

从明代北城垣的结构来看,“北城垣外皮包砌的素泥元代小砖,是从城垣土心与马面土心之间穿过,只有用白灰砌筑的小砖和明代大砖是围绕马面砌筑。这表明城垣土心与马面土心夯筑,有先后之分。”[16]无疑被包在里面的“素泥元代小砖”才是徐达最早所筑城垣,而在它的外面另筑的夯土以及夯土外面包砌的小砖和大砖,才是明代后来把它做为正式城垣时,进行加厚而夯筑、包砌的。这正体现了当时出于军事需要匆匆草就的这道防御工事的基本性质。

徐达命华云龙“增筑”城垣时,把元都城一分为二。元都拦腰被截,要加筑一条内防线,城内部分房屋被毁就不可避免。原因是因为“城围太广”。为了紧缩防守范围,这种从军事防御角度进行的“经理”,是出于当时形势的需要,而且是在攻下元都仅六天的时候。尽管这一措施使城内部分房屋受到损坏(数量并不太多),却不是出于毁坏元都的目的。虽然这段城垣成了后来北京城的北垣,但修筑记载说的是在旧都城基础上的一次“增筑”。“废光熙、肃清二门”,在当时不过是由于紧缩措施将二门让于墙外,并没有把外五里的城墙拆毁。事实上对于整个战事还末最后结束的明军来说,也没有进行这种废人废工之举的可能。北部的最终被废弃虽成为后来的实际结果,却不是当时筑城的初始原因。

徐达“筑城”并不是为了毁元都,外五里是后代逐步败坏的,这一点从元代土城遗址至今尚存就可证明。那么无论“毁元旧都”还是“毁元氏宫殿”,就都不能与徐达筑城一事相关连。

《故宫遗录》与元大内宫殿的拆毁

1.问题的提出

明《太祖实录》以及其它史书中,都没有毁元故宫的文字,只有洪武元年八月,“大将军徐达命指挥华云龙经理元故都”和“废光熙、肃清二门”的记载。所以元大都被毁之说,实来源于吴节和赵琦美为《故宫遗录》所作的“序说”。但也有不同观点,认为吴节“序”中所谓萧洵奉命毁元旧都,是因为徐达筑城这件事引发的,后来赵琦美改为“毁元氏宫殿”,孙承泽又把它改为“将宫殿拆毁”,形成“层层加码的曲解附会”[17]。

从前面的考察来看,筑城和七天前的“封府库”、“守宫室”虽然不是同一举动,但作为非常时期所采取的一系列安全措施,意义并不相悖。北京离长城过近,为防“北患”,徐达在攻下元都六天以后,果断地对元都进行军事缩防,在当时是很有见地的一项举措。

从徐达增筑新垣的意义而论,吴节和赵琦美,除非站在元人的立场,才敢把徐达的防守措施看作毁元都。否则不应把这件事与毁元宫联系起来。徐达也不可能未尝“奉旨”先行毁都。何况徐达筑城的时候,送往南京的“捷表”还在路上,“捷表”所说的“封府库,守宫室”正在执行中。从有关历史看,对元宫的这种守护,实际上一直持续到洪武二年九月以后,因为讨论都址的时候,还有“北平宫室完备”的议论,时间已经过了一年多。因此,把“萧洵奉命随大臣至北平毁元旧都”,看成是吴节和赵琦美对徐达筑城一事的误断,依据似有不足。

徐达既然没毁元都,同为洪武时人的吴节所说的“毁元旧都”,就不应该是指徐达筑城而言。另一方面,出于军事考虑的这一“增筑”工程,客观上并不需要萧洵的参与,时间上也并未等萧洵奉命来北平以后才动工。这就肯定了至少筑城一事与萧洵无关。这也就提出了应当如何看待萧洵《故宫遗录》与吴节、赵琦美所作“序说”的问题。

2.元大内宫殿保留或被毁的前提是什么

由于元大内宫殿的“存”与“废”都没有确凿记录在有关讨论中,毁还是没毁,或毁于什么时候确是个值得探讨的问题。笔者以为,首先应当给元大内宫殿的毁与未毁做一个界定,就是说:怎样就毁了,怎样才没毁。在过去的一些研究中,对毁与未毁的认识,结论过于对立。毁的观点认为:元宫在洪武初年即被尽行拆毁;相反的观点又认为;元宫一直保留到永乐营建北京宫殿时才拆除。笔者以为,在元宫的毁与未毁之间实际上存在着客观事实上的相对性。具体如何不妨首先考察一下,元宫保留或被毁的前提是什么。

元都虽然被克,元军的实力并没有完全消亡。就当时历史而言,对战事未平的明朝来说,无论劳财伤力把它彻底夷为平地,还是宫室依旧,库藏不侵,都是不现实的。元都被克以后,大内库藏和宫宝均被运往南京。元大都毕竟是一座规模弘大的都城,要把元宫夷为平地,无论人力、物力都是一个巨大的投入。立朝未久的明代,虽然十分天下已得之七,毕竟还没有混于一宇,平元都是北控中原的重要步骤。元都始克时,“秦、晋未定,滇、夏未平”,虽然洪武元年十二月由于徐达抄袭太原,迫使王保保逃窜甘肃,粉碎了元主收复北平的最初计划,但是元人并没有甘心自己的失败,元主也一直以不能“收复失地”为恨,作歌曰:“失我大都兮,冬无宁处,失我上都兮,夏无以逭暑,惟予狂惑兮,招此大侮……”。当时,“忽答一军驻云州,王保保一军驻沈儿塔,纳哈出一军驻金山,失喇罕一军驻西凉,引弓之士,不下百万众也,归附之部落,不下数千里也,资装铠甲尚赖而用也。”[18]以致后来不断有残元势力对明朝多次进犯,使朱元璋除了赶杀以外,不得不采取“但保障清野,使来无所得”[19]的办法,来对付这些进犯。其中包括徙北平山后之民三万五千八百户散处各卫府。这些都反映了明初元大都被攻下以后,以北平作为北部“疆界”不断受到侵袭的历史情况。

因此在立都问题上,蒋一葵的《长安客话》中有这样一段记载:“皇祖既克元都,置北平布政司,亲策问廷臣:北平建都可以控制胡虏,比南京如何?翰林修撰鲍频谓:胡主起自沙漠,立国在燕,及是百年,地气已尽。南京兴王之地,不必改图。遂都南京。”[20]孙承泽也称“初欲建都于此,以修撰鲍频力谏而止”[21]。朱元璋在考虑北平建都可以控制胡虏的情况下征询廷臣的意见,说明他对北患的威胁还是有所担心的。但因其内心本来就有“元运已哀,行自渐灭”的认识,战争和元政权的腐朽又使北方的经济受到严重破坏,鲍频所谓的“地气已尽”实际还包含着这些方面。而当时的明代,政治和经济重心都在南方,所以,鲍频的议论,似乎又重新坚定了朱元璋最初制定的“固守封疆”的思想。但后来历史表明,朱元璋对定都南京并不满意,一直想再选都城。由此看,朱元璋没有采纳立都北平的建议,称:“所言皆善,惟时有不同尔”[22],至少在当时情况下,表明他不想以风险之势,使自己疏于南利反受制于北患的威胁。朱元璋虽然把大都路改为北平府,北方却一直都不太平。为了把都城建在一个适当的地方,朱元璋始终犹豫不定,到死也未了却心愿。

由于元大内是否拆毁有时又与燕王府所在地的问题纠缠在一起,使问题的讨论更为复杂。关于燕王府即后来的西宫,笔者另有专文,这里只从对当时接受王府改造任务的赵耀任命一事谈起。

赵耀受命北平的原因,是因其“尝从徐达取元都,习知风土人情、边事缓急”,受命时有“俾守护王府宫室”的任务,这一任命无论在时间上还是事件本身上,都有一定的特殊性。首先,这一“守护王府”的任务,是在有关都址问题讨论以后不久。其实即使不去证明燕王府即西宫地,仅以封建制度的基本性质而论,朱元璋也不可能把元大内封给儿子。朱元璋分封诸王是为了“藩屏国家”,明初诸王就藩,府邸虽多以封国中的元代旧衙改造,但北平与其他地方毕竟不同。

北平是元大都所在地,尤以大内为最重,“元之宫室完备”是建议立都北平者的理由之一。把如此完备的一座都城,原封不动地交给其子,等于是让儿子在北方当另外一个皇帝。何况元大内的建筑远比朱元璋南京宫殿弘阔,大明殿的体量更比南京奉天殿大得多,客观上也会使燕王府在规制上比南京还高,这是任何一个封建帝王都不可能选择的,这正是朱元璋依据元宫图,亲自定下王府位置的原因。燕府使用元代西内殿宇,实际也已经高于其他诸王,虽然永乐终于成就王业并把都城迁到北平,但朱元璋分封时,却是自秦(二子朱樉)以下,长幼为序,至少在当时情况下绝未为朱棣做特殊安排。被篡改过的《明太祖实录》虽然有朱元璋属意于朱棣的类似记载,也是在太子标死亡以后。何况赵耀受命时,诸王还没分封。准备由亲王镇守燕地,只是出于政治统治上的一种需要。朱元璋与陈友谅争天下时,江西克,以“洪都重镇,屏翰西南,非骨肉重臣莫能守”,遂命其侄朱文正统领元帅赵得胜等镇其地,这也是朱元璋后来分封诸王的思想基础。朱元璋既不可能把元大内作为王府封给儿子,又决定不以北平作为都城以后,作为元政权象征的大内,其被毁无论从历史还是政治意义,在客观上就都成为一种必然。这就是命赵耀“守护王府”时的历史背景。

从徐达命军士“守宫室”以后,一直完备的北平宫室变成对王府部分地“守护”,就需要对王府范围有一个划定。从有关记载看,受命当时,“耀因奏进工部尚书张允所取北平宫室图,上览之,令依元旧皇城基改造王府”。[23]说明了燕府的选地,是由朱元璋据图直指钦定的。这是元宫室向燕王府转变的一个客观历史过程,也是赵耀只负责“守护王府”部分的一个真实记录。

3.从元大内的败敝看元宫被毁的时间

这个问题可以通过三方面的考察,得到一个大体的认识。

第一,元大内与“广寒”、“清暑”殿的对比。

明初到过北平的明臣,如宋纳、刘崧等,都写过有关元宫的诗篇,观其内容,描写其华丽的部分,其实都是指其西内,对于大内的描写则颇见破败之象而加以凭吊。如果把这归因于从洪武二年开始纳入规划的燕王府受到一定程度的维护,恐怕还不完全。因为事实上,元代万岁山的广寒、清暑等殿并不在燕府范围,这几组建筑一直到宣德三年才有过修葺。对比之下,洪武二年还很“完备”的元大内,只两年多时间就变得破败不堪,其中自有原因,其被毁情况,在明人诗词中也有过真实的反映。如宋纳诗中的“御桥路坏盘龙石”,即反映了这一点。古代建筑中的石雕刻,虽然会有一定程度的自然损坏,但宋纳的描述却不属于这种情况,而是受到人为破坏的结果。其原因,就在于这一区域是元代朝制所在,也是元代政权的象征,只不过并非夷为平地罢了。洪武二年九月,讨论都址的时候,还有“北平元之宫室完备”的话。三个月以后,赵耀到北平“守护王府”,其后,便出现了作为燕王府的元代西内华丽依旧,而大内宫殿则呈败敝的景象。

元大内的破败,显然不是因为失于维护的结果,如果萧洵到北平是参与元故宫的拆毁,时间应该是与赵耀同期,因为赵耀正是被授权对元宫做出安排的大臣。这样赵耀受命以后,元宫的命运就很值得注意了。

第二,赵耀受命以后“元宫”的命运。

元主北遁以后,元军不断对边境侵袭进扰。面对这种情况,朱元璋与诸将共议对策。诸将皆曰:“王保保之寇边,以元主之犹在也”[24]。赵耀受命是在洪武二年十二月。朱元璋命徐达与李文忠兵分两路,一自潼关出西安,捣定西,以取王保保;一出居庸,入沙漠,以追元主,“使彼此自救,不暇应援”[25]是在洪武三年正月。

经过选都之议后,元大内已经不再有保留意义,作为一种战略决策,毁元宫,歼遗兵,断元人的北返之想完全可能同期进行。因为对赵耀的任命本身就是临时改变的。赵耀委任湖广参政,上任前,在向朱元璋辞行时又被改任北平,原因是他曾随徐达取元都,习知当地风土人情,边事紧急。同时把“守护王府”的任务也交给了他。那么,“九重门闢人骑马”、“戍兵骑马出萧墙”,如此随意的景象又说明了什么呢?宋纳在诗中有明确交待:“九华宫殿燕王府,百辟门庭戍卒家”[26]。宋纳说的“九华宫殿”一般多认为是对元大内的写照,也常作为燕王府在元大内的证明。但《马可波罗行记》对元太子宫有过如下描述:“大汗为其将承袭帝位之子建一别宫,形式大小完全与皇宫无异,俾大汗死后内廷一切礼仪习惯可以延存”。虽然隆福宫的建筑是否真像《行记》所说那样与大明殿相埒,大不能以马可波罗所记为准,但其辉煌却可与大明殿媲美,宋纳以“九华宫殿”相称未尝不合实情。宋纳到北平时,朱棣虽然还没有“之国”,但燕王府已有定址,并且宫殿在望,当然不会成为戍卒居所,同时,又只有元大内才能称得上是“百辟门庭”。宋纳见到的元宫,一方面是已经成为燕王府的元代西内“九华宫殿”,而另一方面,“百辟门庭”的元大内却已经成了军队的驻地,九重深宫竟然门户大开,任由骑乘,证明当时的元大内曾经做过镇守北平军队的临时“兵营”。洪武四年正月徐达再次到北平“训练士卒,缮治城池”,后又转道山西饬兵[27]。五年正月再一次与李文忠、冯胜“三路并进,以清沙漠”[28]。宋纳到北平的时间在洪武五年秋天,正在这一系列历史事件发生以后。

宋纳所写的元故宫是在赵耀接受“守护”任务以后。如果赵耀所接受的是守护整个元大内作为王府的话,以封建制度而言,绝不可能同时又被作为“兵营”任由骑乘,金水河也不可能成“饮马沟”。元代对御沟有“不得洗手、饮马,留守司差人巡视,犯者有罪”的规定,宋纳对“金水河成饮马沟”的写证,正说明了元大内从原来的至高无上到任由作践这种一落千丈的变化。刘崧在他所写的《咏元宫诗》中说:“宫楼粉暗女垣欹,禁苑尘飞辇路移”。是指元宫建筑上的彩画已经黑暗了,宫城上的女儿墙也歪斜了。就连宫后的御苑(今景山地)也已经是“尘飞路移”,一派荒废景象。元代的“宫后苑”与明有所不同,今景山在永乐营建北京时虽然也辟为“后苑”,并且同属内府,但不在作为大内的“紫禁城”范围。元代御苑在宫后,属于大内范围。刘崧笔下的元宫与徐达“封府库”、“守宫室”时候的情况已经截然不同,与赵耀所受使命也完全不能相符。而作为燕王府的元代西内,却一直是宫殿依旧,华丽尚存。一直完好的元宫如果没有毁弃计划,应该不会又把另一“守护”使命单独交给赵耀。之后,大内残破,西苑却直至后来的明代还仍存有众多元代建筑。这样,《实录》中为什么明确记载被守护的只是朱元璋在图上亲自指定作为王府的(西宫)部分,也就十分清楚了。

刘崧于洪武三年至洪武十三年在北平任按察史,他所描述的元宫,已处在彩画黑暗、女墙歪斜的境况,不仅与萧洵记录时的元宫有天壤之别,时间上也应该是远在宋纳到过北平以后了。从赵耀和华云龙的经历可以看出,北平王府的规划和修治比其他王府要早,当其处于最早的被守护状态时,诸王还没分封。到了洪武六年三月,受“王府公厅造作可暂停罢”命令影响的燕王府,由于“社稷、山川坛望殿未覆,王城门未甓,恐为风雨所坏”,命工匠为之,并甓王城门[29]。这一情节正发生在宋纳来北平前后和华云龙亡之前。虽然《太祖实录》记载的“燕府营造讫工”是在洪武十二年,那是因为藩国府制最后确立的时间比较晚,是在洪武十一年“请以晋府为准”[30]。因此,经过两次改修以后的《明太祖实录》,除王府制度的有关规定以外,具体府第的规模和状况反而是以对燕府的记述最详,建筑等第与王府制度的有关规定虽完全相同,却又唯缺周边尺度。从有关历史看,这一记载方式,显然是后来对《实录》进行重修时出于一种特殊考虑,文字上进行了某种再加工。因为事实上,洪武十三年朱棣“之国”时,燕府的实际情况与其他府第并不相同,所以《明祖训》中才有“凡诸王宫室,并依已定规格起造,不许犯分,燕府因元旧有,若子孙繁盛,小院宫室,任从起造”等文字。其中特别申述燕府的原因,即反映了这一历史背后的真实情况。后来,建文攻讦永乐“逾制”,永乐自己也辩称“受之皇考”,都是因为元代西宫地域远较其他王府为阔,不像其他王府有“东西一百五十丈二寸五分,南北一百九十七丈二寸五分”的严格规定,若各府群起追燕,不加约束,势必出现攀比扩张、任意侵占的情况。

由于直接记载的缺乏和对有关文字理解的不同,元大内宫殿是否被毁的焦点往往集中在徐达筑城一事。这一情况的产生,似乎是因为赵琦美把“洪武元年灭元”和“命大臣毁元氏宫殿”相联并说,吴节原序又是称“毁元旧都”的缘故。概念的宽泛,记述的笼统,的确给理解带来一定困难,但作为大都城来说,毕竟“大内”才是元都的真正代表和象征,没有元代大内,无论北平城建得多么雄伟也决不会称其为元大都。徐达筑城并不是为了毁元都,相反,是为了保护胜利成果。正如经过徐达策划决定的,实际是明代新“增筑”的城垣,记载上却使用“故元都”的说法一样,如果吴节是从根本意义上使用元都的概念,并把元大内的被毁称做“毁元旧都”,并不算错误。这比用已经改为明代区划的“北平府”来称呼要准确和恰当得多,何况需要给予一定毁坏的,正是元宫而不是北平府。在这个问题上,如果赵琦美有自己的理解,孙承泽有相应的认识,就不一定是三人之间由于相沿误导形成的“层层加码”。相反,如果吴节使用的是根本概念,赵琦美所说只不过较为具体,与二者相较,孙承泽的话只是更加明确而已。因为不管吴节在序中的遣词用字如何,都是在针对《故宫遗录》本身而言,《故宫遗录》的根本内容又是元代宫殿,而不是徐达筑城。从这种角度来说,各家所言就不构成疑问了。

吴节“序”写于洪武二十九年。吴节与萧洵本人并不认识,而是从朋友高叔权处见到此书,他对萧洵及其所作的了解并非直接,对萧洵的具体职务已经不清,“主事”写为“郎中”,但从吴节序中所说萧洵“因得遍阅经历”,以及萧洵想把这一记录加以刊刻的想法来看,那时的元大内的确已经不复旧貌,吴节的话也不似无据之言。而且,不仅赵琦美看到此书时,已是“金台芜灭,基构不存”,慨叹“铁木真氏幸有兹编,稍不堕地”,今人受惠于此书者,亦不为不多。此书之面世实得力于吴节。明灭元于洪武元年,宫殿的被毁虽在稍后,但吴节称萧洵:“革命之初……奉命随大臣至北平毁元旧都”,是将元宫的被毁置于元朝覆灭的前提下,并以此根本概念书之为序,今人不便据以为证。赵琦美云:“洪武元年灭元,命大臣毁元氏宫殿”,称元宫的不存是因元朝的败亡,与吴节序中的实际含义也无根本不同。孙承泽通博史书,所著《春明梦余录》,明代掌故多赖其有存,只惜记述往往数语,过于偏简,《四库全书》已有评定,毋庸笔者赘言。不过,其所云:“洪武二十二年封太宗为燕王,命工部建王府”[31],与史有误。

《遗录》一名的含义

从《故宫遗录》的全文体例看,很像一篇游记,除了对元代宫殿进行记载和描述以外,全文中丝毫未提毁坏或将要毁坏的事。记录本身既没有著作年代,也没有自叙和题跋之类的附文,只有两篇别人写的“序”谈到是因毁元宫而有是记,序作者又都与萧洵没有直接关系,但书名却叫《故宫遗录》。其含义究竟如何,很难凭空做出结论。但可以根据有关历史做如下分析:

1.《遗录》写于元宫“被毁”之前

按吴节所说:萧洵是“奉命随大臣至北平”的,任务是“毁元旧都”,所以有《故宫遗录》。如果萧洵是随同赵耀到北平,以赵耀的地位及其受命,萧洵不可能比赵耀有更高的决定权,而具体实施赵耀使命的又是身兼镇守任务的华云龙。赵耀受命的时间是洪武二年底,宋纳到北平是洪武五年秋,华云龙死于洪武七年六月,萧洵的使命是什么,反而不太清楚了。所以有人认为:《故宫遗录》是萧洵在张允取“北平宫室图”的时候,为配合取图一事所做的相应记录。虽然只是推断,没有直接依据,但也不失为一种看法。这样,所用“遗”字,就像称元宫为“故宫”一样,是指元人“所遗”而言,但是这里面也有一个问题,就是在既有宫图,又是亲所历目的情况下,萧洵所记的文思、紫檀二殿,以及玉德殿、仪天殿、延华阁等,在位置上与《辍耕录》所记出自元《经世大典》的宫室制度颇有出入,就让人无法理解了。这样,认为萧洵所写的这篇“遗录”是一篇事后记的观点恐怕更近实际。

2.《遗录》写于元宫被毁之期

《故宫遗录》所记内容,包括后来成为燕王府的西宫地。如果萧洵确实参与了毁元宫殿的事,并且将元代宫殿情况记录于这一时间,所谓的“遗录”,似应含有:盖因其将被毁,所以录之以遗人间之意了。萧洵虽然“因得遍阅经历”,毕竟不是为了赏游而来,由于不能随心往复,慢察细审,匆促之观所作的片断记录,再经整理,仅凭记忆追记各建筑之间关系,个别建筑与实际位置不能相符,亦在情理之中。这样,萧洵北平之行,应是与赵耀同期,其任务却与赵耀相反,赵耀负责王府“守护”,萧洵执行对大内主要建筑的“拆毁”。这与吴节所说“奉命随大臣至北平”的情况相吻合。

赵耀受命是在洪武二年十二月六日,虽然赴任北平的具体动身时间不详,但追元主、歼遗兵的军事行动是在洪武三年正月三日,与有的研究者考证萧洵到北平的时间约在“洪武三年”大体相合。虽然赵耀和萧洵到北平的具体日期尚无考订,但从各历史事件间的关系看,应该是在洪武二年十二月末或洪武三年正月初。萧洵在《故宫遗录》的文末称:“庚申以荒淫久废朝政。洪武元年为诸将叛背,捐弃宗庙、社稷而逃走依西北。盖立彼蒙古之国,逾年不为所容,思庇翁吉剌氏鲁王所封之国以求生,即应昌府也。府有西江焉。庚申心知不可为已,因泣数行下,未几,以痢疾崩。子爱猷识理达腊立五日,我师奄至。爱猷识理达腊仅以身免。二后、爱猷识理达腊妻、子及三宫妃嫔、扈卫、诸军将帅、从官悉俘以还,元氏遂灭。”元顺帝于洪武三年也就是元至正三十年四月丙戌(二十八日)死于应昌。五月甲辰(十六日)明军下应昌,即位五日的爱猷识理达腊只身潜逃,后、妃及子买的里八剌为李文忠所俘。萧洵的文末之言虽然是后来整理时加上去的,记的正是从元都被克到追元主、歼遗兵,也就是元大内从守护到被毁这段时间的历史。这以后,历史进入了另一时期,从元昭宗宣光元年即洪武四年起,史称“北元”。

吴节所写序中称:“洵因宰湖之长兴,将镂诸梓而不果”,说明后来萧洵曾经想把这一记录刻成书。萧洵有此想法之时,元大内早已不复旧貌,因而“遗录”者,亦可指备省其存也。

3.以《遗录》作书名为后人所加

由于没有实际依据,所以也不排除另外一种可能,即书名是后人加上去的。

从建筑角度讲,由于时间关系,即使是皇宫殿宇也不可能处处全新。由于长期战乱,政治衰微,元末的宫殿更难完美,但在萧洵的记录中,元宫并没有残破到不堪入目的程度,而是各处基本完好。如果书名真是后代加上去的,以所记建筑的详细完整比较于后来的败敝,只能说尚符其实罢了。

明代北京宫殿是在元大内基础上营建的。元大内的一些重要建筑被毁是否与萧洵有关,还是由于萧洵的记录“传于是邦”,使吴节把它们联系起来而得出的结论,可以再作研究。但萧洵本人的确来过北平,游历了元宫,并对当时的状况作了一定程度的相应记录。而元大内的建筑在后来的历史过程中不断被破坏也是可以肯定的。只不过既非尽行拆毁,也没有如燕王府般完好地保留到永乐营建北京宫殿的时候。

从洪武元年顺帝北逃,徐达命军士“封府库,守宫室”,洪武二年九月朱元璋决定不在北平定都,两个多月以后命赵耀规划和守护王府,洪武五年元大内已成兵营,金水河做“饮马沟”,直到刘崧所说的“禁苑尘飞”一派荒凉,为我们画出了一幅元宫命运的变化图。

注释:

[1] 《明史·徐达传》。

[2] 《明太祖实录》台湾校勘本卷三十七;南京江苏国学图书馆藏本卷三十四。

[3][18][24][25][27][28] 《明史纪事本末·元遗兵》。

[4][16] 北京市文物研究所编《北京考古四十年》,燕山出版社1990年1月版,第193页。

[5][9][14] 《日下旧闻考》卷三十八。

[6][8] 《明太祖实录》台湾校勘本卷三十四;南京江苏国学图书馆藏本卷三十。

[7] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷九十。

[10] 《春明梦余录》卷三。

[11] 《宸垣识略》卷一。

[12] 《光绪顺天府志》京师志一明故城考。

[13] 万历《大明会典》卷一百八十七。

[15] “太平湖”一称“泓亭”,其名无考。湖于修地铁时填没。

[17] 王剑英《萧洵〈故宫遗录〉考辨》,《北京史研究》(一),燕山出版社1986年版。

[19] 《皇明世法录》明天启本卷十四。

[20] 《长安客话》卷一。

[21] 《春明梦余录》卷一;《天府广记》卷一。

[22] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷四十五。

[23] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷四十七。

[26] 宋纳《西隐集》卷三。

[29] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷八十。

[30] 《明太祖实录》台湾校勘本、南京江苏国学图书馆藏本卷一百十九。

[31] 《春明梦余录》卷六。