| 明清史 |

明清庶民地主经济形态剖析*

栾成显

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1996年05期

【原文出处】《中国社会科学》(京)1996年04期第175-193页

【作者简介】栾成显,1941年生,中国社会科学院历史研究所副研究员。

本文依据徽州文书中遗存的档案资料,对明末清初一户庶民地主的经济状况,诸如人口情况、土地所有、土地买卖等,作了微观考察;着重分析了其人户构成情况和经济结构。并以此为典型,进而剖析了中国封建社会地主自身经济存在的具体形态,其大致可分为累世同居共业、析产而未分户、析产随即分户三种类型。对析产而未分户这一类型作了重点考察,指出其经济结构是,在诸子均分制的原则下,形成了经济上各自独立的子户;在此基础之上,同时存在多层次、多分支的宗族所有制。本文还阐述了析产分户的经济根源与普遍性。

关于中国封建时代地主制经济的研究,中外学者的论著颇多。有关明清地主制经济的研究,更不乏鸿篇巨著。然而,以往的研究,从宏观的角度论述者多,作具体分析者少;引用文献记载者多,利用文书档案者少。其中尤其缺乏经济学方面具有说服力的数据统计和典型剖析。应该说,在地主制经济的具体形态研究方面,仍十分薄弱。其原因之一是史料方面的限制。近年来,在日益受到人们重视的徽州文书中,发现了一批对深入研究明清地主制经济形态价值极高的十分珍贵的档案资料。本文即拟对部分有关资料作一介绍,从剖析具体人户的经济状况入手,对明清庶民地主的经济形态试作一考察。

关于朱学源户的遗存文书

在现存的徽州文书中,笔者近年来所发现的对明清地主制经济研究价值极高的部分档案资料,主要有以下几种。

(一)《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》〔1〕

该册正文计637页。墨迹抄本。 封面题:《万历玖年清丈贰拾柒都五图归户亲供册》。该册所载的主要内容是,经过万历九年(1581年)清丈二十七都五图所属各户的归户田土税亩及麦米税额。

(二)万历十年、二十年、三十年、 四十年大造黄册底籍〔2〕

安徽省博物馆藏黄册底籍共有四册。四册正文共计1159页。均为墨迹抄本。封面分别题为:《万历拾年大造贰拾柒都伍图黄册底》、《万历贰拾年大造贰拾柒都第伍图黄册底》、《万历叁拾年大造贰拾柒都伍图黄册底》、《万历肆拾年壬子大造贰拾柒都伍图册底》。

这四册黄册底籍的登录格式,与明代有关黄册制度的记载是一致的。每户开头记其在里甲中的户别(里长或甲首等)、户等(上户或中户或下户)、姓名、所属都图、户籍(军籍或民籍或匠籍等),然后分“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”四大项,即所谓四柱式进行记载。四柱式中每一项的记载又分为人丁和事产两大部分。人丁部分的记载有男妇总计多少口,其下分男子多少口,妇女多少口。男子又分成丁多少口,不成丁多少口,等等。事产部分记载本户所有的田、地、山、塘及房屋、车、船、孳畜(牲畜)等。

(三)《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》〔3〕

该册正文计265页。墨迹抄本。册内略有残缺。 封面题:《万历肆拾年大造 天启肆年大造 崇祯五年大造 崇祯拾伍年大造 贰拾柒都伍图三甲朱学源户册底》。

该册所载各部分册籍内容,乃是将朱学源户的通户税粮,按田亩分摊于其下各人户的一种税粮归户册,实为一种将总户税粮落实到各子户的归户实征册。其各子户的税粮亦按黄册的登载格式,即“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”之四柱式进行登载。

(四)《清初二十七都五图三甲编审册》〔4〕

该册正文计409页。每页雕版印刷线格,墨迹填写。 保存基本完好。封面无题字。首题二十七都五图三甲各户姓名。其次按户分别登载顺治八年、十三年、康熙元年、六年、十年、二十年、二十五年、三十年、三十五年、四十年等各年(共十次)税粮编审的具体内容。各年税粮的登载格式,亦与明代赋役黄册的四柱式相同。“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”这八个字均为红色印文。又,每面均钤“贰拾柒都五图册书金正茂印”之小红印。该册所载,实际上是汇编了二十七都五图三甲各户,自清初顺治开国后至康熙四十年各次(共十次)编审的内容,与明代历万时期的二十七都五图的黄册底籍以及其后的朱学源户册底所载内容正好衔接。

以上四种文书共七册,计2470页,约80万字。

以下对这几种文书的所属地点、抄录时间及其研究价值略加考证与说明。

在这几种文书的各册封面或正文开头均明确题有“二十七都五图”字样,而在《万历四十年二十七都五图黄册底籍》的第九甲伊始又有下列记载:“一户 王叙 系直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都第五图 匠籍 充当万历四十九年分里长”,由此即可判明,这些文书的所属地点是明代南直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都五图。

关于这些文书抄录内容的所属时间,各册均有明确记载。但其抄录成册的时间,须作进一步的考证。在这些文书中,有几种是在一册文书中记载了不同年份文书的内容。例如,在《万历十年大造二十七都五图黄册底籍》中,大多数户的“实在”项后还有“复查改造实征”一项,其中有的户中则明确记有“万历十六年奉上司明文复查改造实征册”等文字。从书写行款和字体来看,复查实征一项是与前面的内容一体抄写的,并非后来添加的。又如,在《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,则记有万历四十年、天启四年、崇祯六年、十六年、十七年等各个年份的有关内容。可以看出,这些文书是后来根据有关的原文书抄录汇编成册的。在该册中还出现了“顺治年”、“顺治二年”等文字记载。又,在这批黄册底籍中,还出现了“玄”和“铉”字的讳笔,这是到清代康熙年间才有的忌讳。所以,内容有关明代的这批文书当是在清初抄录成册的。

此外,从这批文书记载的内容上看,有的是与朱学源户有关,有的则是专门记载朱学源户的,即所有文书都与朱学源户有关。因此,可以推定这些文书是明末清初的徽州府休宁县朱学源户抄录并作为私家文书而被保存下来的。又,在明代万历年间的四册黄册底籍中,每一册只有在朱学源户的各笔推收细目之下,另外注有该户各子户的名字,其他各户之下均无此种脚注。这是这批文书作为私家文书而被抄录保存下来的又一证据。

关于上述有关明代的几种文书,对其可信程度与研究价值,笔者已在《明代黄册底籍的发现及其研究价值》〔5〕一文中作了考证, 这里从略。

而本文新介绍的《清初二十七都五图三甲编审册》这一文书,虽是汇编了二十七都五图三甲各户从顺治至康熙各次编审的内容,但可视为一种原文书,其上每面所钤“贰拾柒都五图册书金正茂印”之小红印,更说明它是经过验证的,所以是可信的。

总之,这几种文书是在万历九年认真的土地丈量之后而攒造的,均是当时实际使用的文书。其虽是在明末清初这一动乱时期所产生的,但它是出自当时相对稳定、执行朝廷政策比较认真的徽州地区,特别是它作为私家文书而被保存下来,因此是比较可信的。

如今,遗留下来的明清契约文书档案为数颇多,但其中像这批文书中黄册底籍这样的资料却是极少。这批黄册底籍文书,不但涉及范围较大,保存了一个图的比较完整而又详细的土地与人口资料,而且记录时间较长,涉及四个连续大造之年,因此极为珍贵。其对于明清社会经济史的研究,诸如黄册制度、里甲组织、土地所有、土地买卖,以及明代黄册制度向清初编审制度的转变等很多方面,都提供了宝贵的素材。更为难得的是,这批文书还向我们提供了有关明末清初一户庶民地主(即朱学源户)长达一百二十余年间的土地与人口等方面的资料,这批资料既系统又完整,对于从微观上剖析中国封建社会后期一般地主之实际形态,提供了一个十分典型的例子。

朱学源户概况及其人口情况

目前尚未找到有关朱学源户的文献记载资料。根据本文以上介绍的几种徽州文书的记载,可知朱学源户的大概情况如下:

朱学源户,系南直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都第五图三甲里长户,上户,匠籍。明万历二十年(1592年)以前,该户户长是朱清,自万历二十年始,朱学源承继户长。朱学源,嘉靖四十一年(1562年)生,万历二十年承继户长时,三十一岁(虚岁)。从万历二十年起至康熙四十年(1701年),朱学源一直担当该户户长。不过,应指出的是,按生年计算,到清初朱学源已是八十余岁的老人了,特别是到了康熙时期,朱学源已超过百岁,恐怕已经死去,这时的朱学源当仅是作为户长的名义而存在的。

明代赋役之法规定,人户以籍为定。匠籍,是明朝封建国家所定四大户籍类别(军、民、匠、灶)之一。匠籍之中有厨役、裁缝、马船之类,名目繁多。匠户与一般民户的不同之处是,一旦被定为某种名目匠籍,“役皆永充”〔6〕,即该户及其子孙永远充当所定的专门差役。 又对匠户规定,“不许分居”〔7〕。明代工匠主要是到两京服役, 分为“住坐匠”和“轮班匠”。住坐匠即居住于京城的工匠,每月上工十日。轮班匠即全国各地更番赴京城轮作之工匠。有明一代,屡兴大工,役作浩繁。匠役要比一般民差更苦。有关工匠大量逃亡的记载,史不绝书。然而至成化时出现了工匠以银代役的做法,嘉靖时广泛实行。这种以银代役的做法,当时虽然还只限于轮班匠(占匠户的绝大部分),但对于最终废除手工业方面的强制性的封建劳役,具有重要意义,它使广大手工业者开始从封建世袭匠籍制这一残酷束缚之下解脱出来。因此可以说,到明代后期,像朱学源这样的处于州县的匠户,已与一般民户没有多大区别了。

关于朱学源户的人口情况,从现存有关的黄册底籍中可知其概况。

如前所述,在万历十年、二十年、三十年、四十年二十七都五图的黄册底籍中,其旧管、新收、开除、实在各大项内都载有各户的人口情况。旧管项下所载有关各户的人口内容,实为上一个大造之年,即前十年的实在人丁情况,但其下只有男妇总计多少口,男子多少口,妇女多少口,较为简略。新收项下所载人口内容,即是在该大造十年之内各户新增加的人口,其中包括新出生的人口,本户男子新娶到的妇女,还有在外地生长、今回入籍当差者,以及来入继者,或先年出继、今收入籍当差者,等等;此外还有前册漏报、补收入籍者。开除项下所载人口内容,即是在该大造十年之内各户死亡的人口,等等。实在项下的人口内容,即是在大造之年的实在人丁情况,包括人丁总数,男子多少口,成丁多少口,不成丁多少口,妇女大口多少口。新收、开除、实在各项之下除载总数外,还详细列出各人的姓名及其生年(新收项下)、年龄(实在项下)等。所有各项之下,男子均以十六岁为界,分为成丁与不成丁,分别登载;而未婚妇女,即妇女小口,均不载。

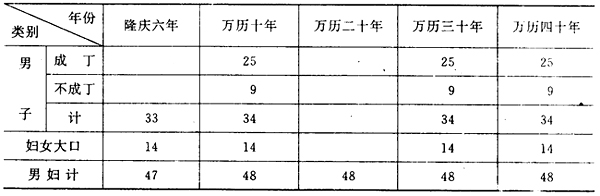

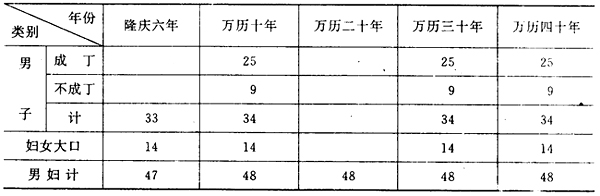

以下根据万历十年、二十年、三十年、四十年二十七都五图黄册底籍所载(其中万历二十年黄册底籍抄本所载人口情况较简略,各项之下只有人丁总数),将朱学源户的人口情况统计如下。请看表1。

表1 隆庆六年至万历四十年(1572-1612)朱学源户实在人丁表

由上表可以看出,朱学源户在万历十年至四十年的各个黄册大造之年的实在人丁总数均为48口。如前所述,这个数字并不包括该户的未婚女子。该户未成丁男子一般在7至10口左右,所以, 该户的未婚女子亦当在7至10口左右。又从黄册所载可以看出, 还有漏报或在外生长等情况。若考虑到这些因素,实际上朱学源户在万历十年至四十年各个大造之年的实在人口数字要大大超过黄册上登载的数字。

通过上表还可以看出,万历十年至四十年朱学源户的实在人丁数字完全相同,颇有照抄前册之虞,此外,根据黄册记载,还不时有“前册漏报”等情况,所以,根据黄册底籍所统计的有关朱学源户的人口情况,并不是准确的数字,这只是向我们提供了有关朱学源户人口的大致情况。据《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》所载,万历四十年朱学源户下共有子户四十多户,崇祯十五年其下共有子户五十多户,按平均每户二至三人推算,明末时期朱学源户下人口数字当在一百至一百五十口左右。

土地所有与土地买卖

与人口方面的记载相比,黄册底籍中有关土地的税亩面积和税额的记载则十分详细。对各户的每笔土地买卖亦详细登记在册。除黄册底籍外,在《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》及《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,亦有朱学源户所有土地税亩面积、税额以及土地买卖等的详细记载。从这些记载中可以具体地了解到朱学源户的土地所有和土地买卖情况。

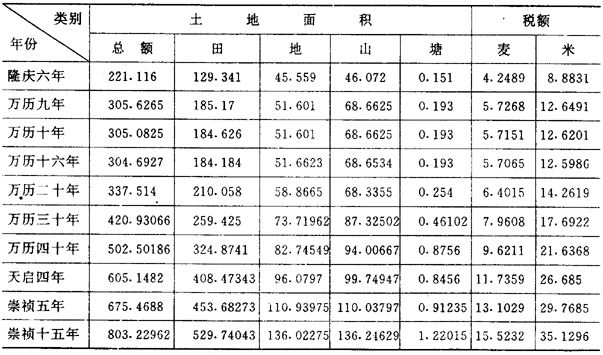

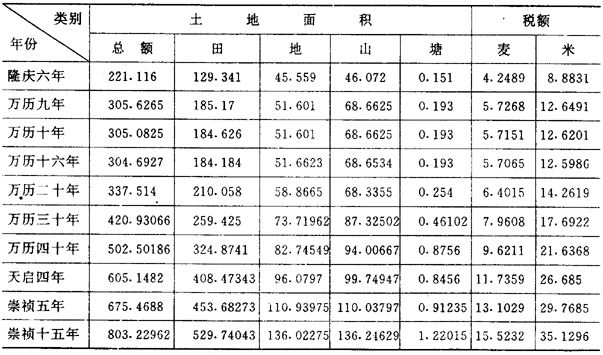

万历九年至崇祯十五年(1581-1642年)朱学源户的土地所有情况请看表2。关于朱学源户所有的土地的分布情况请看表3。

表2 万历九年至崇祯十五年(1581-1642年)朱学源户所有土地总表

土地面积:税亩 税额:石

表3 朱学源户所有土地分布表

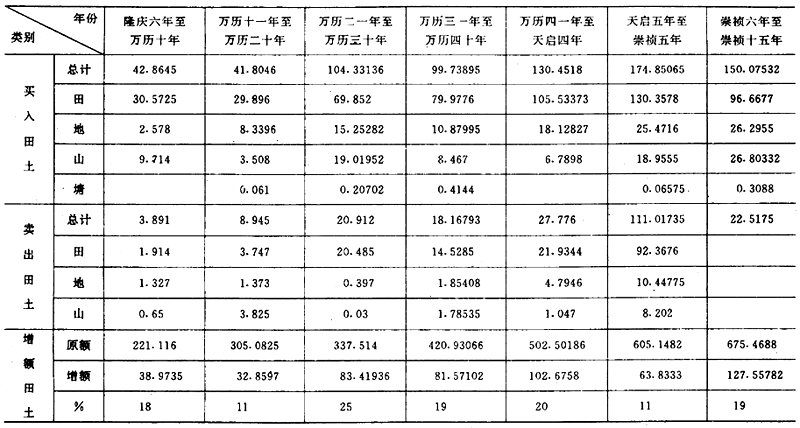

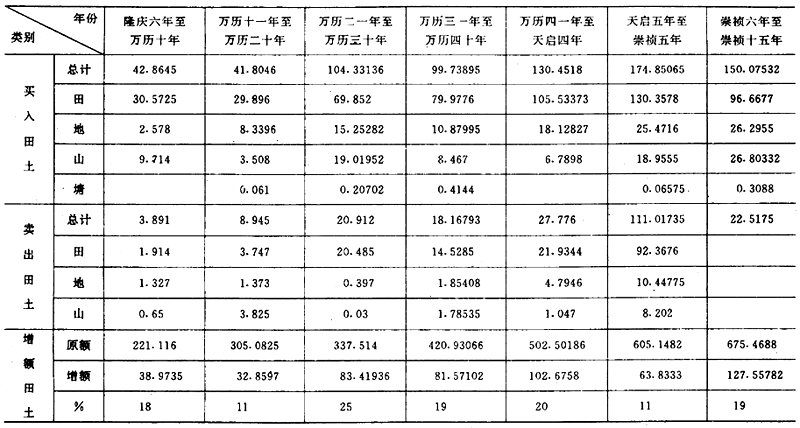

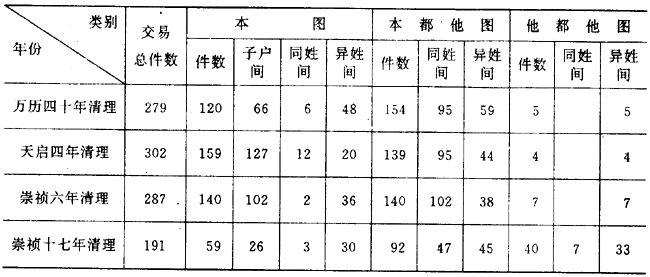

表4. 隆庆六年至崇祯十五年(1572—1642)朱学源户土地买卖表

单位:税亩

这里有一点要说明的是,休宁县自万历清丈以后,与其它很多地区一样,在计量田土面积时,是使用税亩制。所谓税亩制,即是把各类不同等级田土的实际面积(几何面积)都换算成相应的纳税面积。这样就大大地简化了以前有关不同等级田土的繁杂的纳税科则。

通过表3可以看出,在朱学源户的所有土地之中, 属于本图者所占比率不到10%,其所有土地之大部分在本都他图,约占90%左右;而在他都他图者则较少,只占百分之二三左右。再从《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》中有关图总的数字来看,当时该图业户所有田地山塘总额为3195.8686亩,其中在外都外图者为1761.8533亩,占55%以上,说明业户在本图以外占有土地的情况是很普遍的。

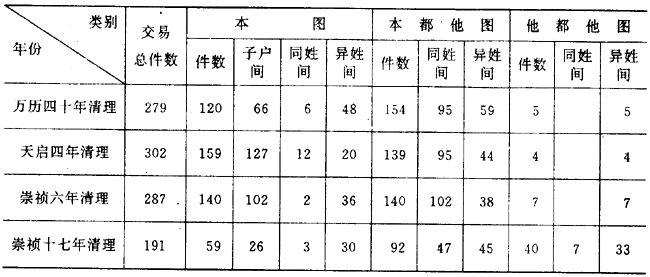

通过万历九年至崇祯十七年朱学源户土地所有总表可以看出,在这一时期,朱学源户的土地所有呈快速增长的趋势。 该户在隆庆六年( 1572年)田地山塘总计为200余亩,至万历四十年(1612年)增长到500余亩,到崇祯十五年(1642年)已达800余亩。 购买土地是其增加田土的主要手段。根据黄册底籍及朱学源户册底的有关记载,可以了解到,这一时期朱学源户的土地买卖情况。请看表4。

从表中可以看出,朱学源户在土地买卖方面的交易极为活跃,相当频繁,其交易量亦十分可观。自万历二十年以后,该户进行土地买卖的次数平均每年都在10次以上,交易量亦在10亩以上。其中在天启五年至崇祯五年(1625至1632年)这八年间,买入田土达174.85065亩, 卖出田土达111.01735亩,交易总量达285.868亩,占其当时土地所有的近一半。然而,从表中亦可看出,朱学源户买入田土的数量都大大高于卖出田土的数量,其土地买卖交易仍属于积累赀财的性质,并非是把土地作为一种商品而进行交易的。关于朱学源户购买土地的资金来源,有关文书中并无明确记载,尚不十分清楚。但在《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,发现有下列文字记载:“此系父众田,凭亲叔三位,扒还补元成潘行店二十年起二十四年冬止客身银帐。”(按:“二十年起二十四年冬止”系指万历年间)这证明,朱学源户家族之中有人在外从事商业活动。而徽州商人在外经商所赚的钱,多用于回乡置买田宅。购买土地是当时徽商资本的主要去向之一。前文已经指出,朱学源户的土地所有,在明末的一段时间内呈快速增长的趋势。联系到这一点,我们有理由推测,朱学源户购买土地的资金来源,当是与其家族中有人从事商业活动有关。

那么,从朱学源户的土地所有数量来看,其在当时的乡村中处于什么样的地位呢?据前文介绍的有关二十七都五图的几种文书所提供的资料,朱学源户的所有田土数额,一直属于二十七都五图中占有土地最多的几个大户之列。例如,在万历九年清丈归户册中,朱学源户所有田土的总额为305.6265亩,当时二十七都五图全图业户所有田土总额为3195.8686亩,朱学源户所有田土数量约占百分之十。当时该图共有143户,其中田产全无者有33户,多数业户的土地所有在20亩以下,土地所有超过百亩者仅有5户,朱学源户在其中居第二位。至万历三十年(1602 年)朱学源户的土地所有总额达420.93066亩,在全图已居第一位。 当时全图业户所有田土总额为2963.7581亩, 朱学源户所有田土数量已占全图的14%。此后,朱学源户所有的田土总额一直居于全图之首。到崇祯十五年(1642年),其所有田土总额已达803.22962亩。 明清时代拥有这一数字土地的业户,在山多田少的徽州地区已不用说,就是在江南乃至全国其他地区,亦当属于占有土地较多的大户了。

关于朱学源户的社会身分,查当时所修《新安休宁名族志》等,不见有关朱学源户的任何记载,可知其并不属于徽州的世家大族之列。目前,亦未找到有关朱学源户的其他文献记载。所以根据前述文书档案上所载有关朱学源户的资料(上户、里长、匠户)判断,其当是明末清初江南地区一户拥有土地较多的大户庶民地主。

朱学源户的子户构成情况与其经济结构

一个拥有百口以上人口、八百余亩土地的大户,其人户构成是怎样的呢?其土地所有的具体形态又如何呢?

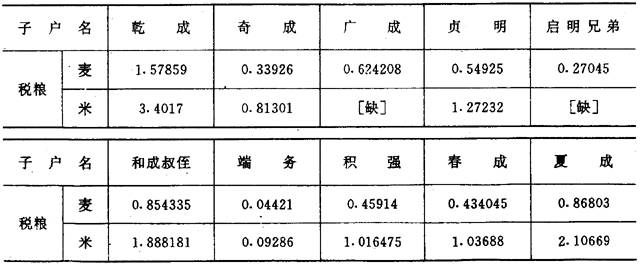

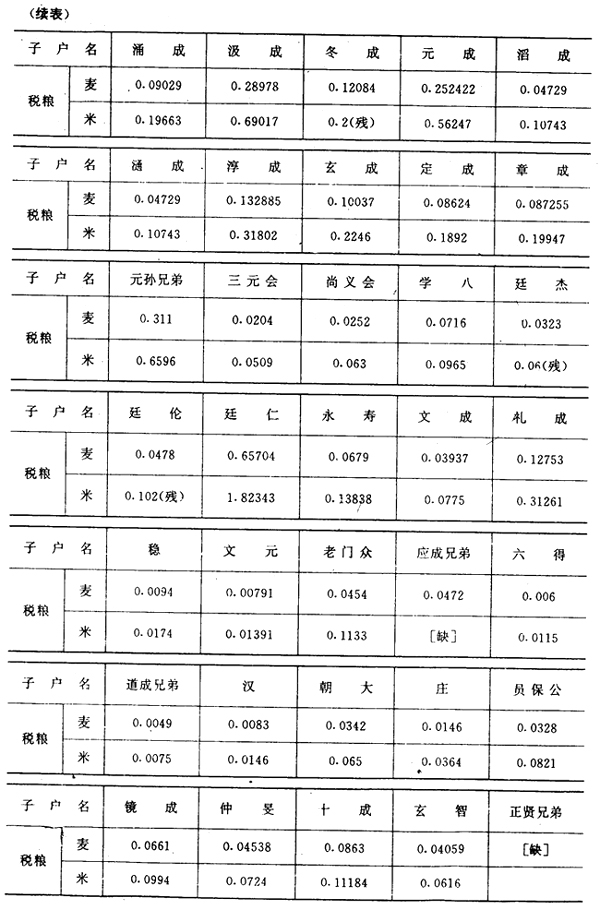

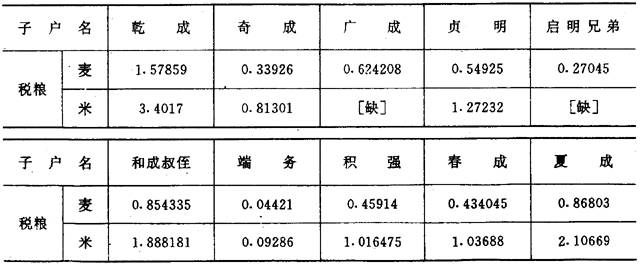

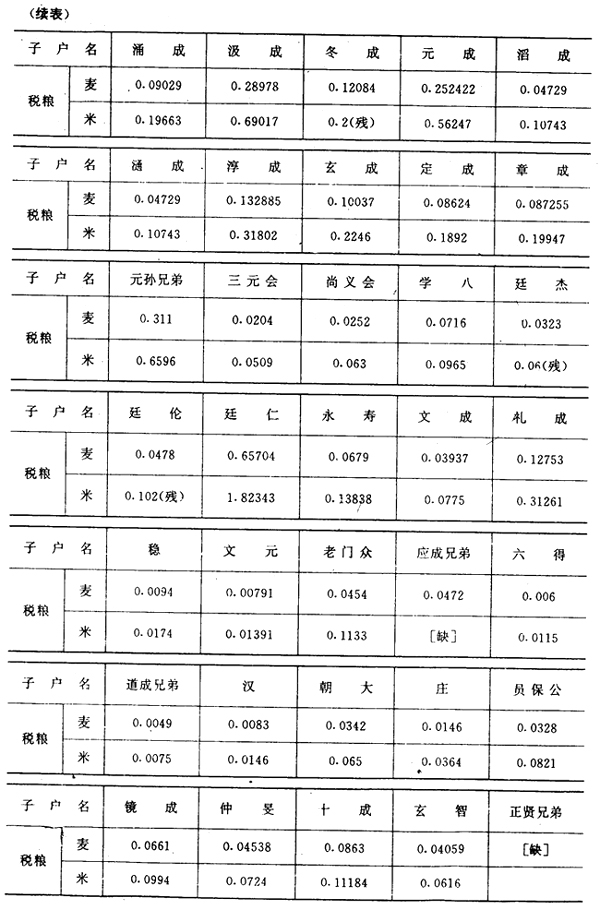

从遗留下来的文书档案上看,在黄册这类明代的官府册籍上,朱学源户一直是只作为一户登记在册的。但实际上,其户下早已分居,分成了许多独立的人户,朱学源户实际上是由许多独立的子户而构成的,朱学源户即是代表这些子户的一个总户名称。关于朱学源户的子户构成情况,从《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》的记载中可以比较清楚地看出来。前已叙及,该册所载内容乃是将朱学源户的通户税粮,按田亩分摊于其下各人户的一种税粮归户册,实为一种将总户税粮落实到子户的归户实征册。现将万历四十年清理朱学源户下各子户名称及其负担税粮列表如下。请看表5。

表5 万历四十年清理朱学源户子户税粮表

通户税粮:麦 9.6211 米 21.6368 单位:石

从表中可以看出,作为朱学源户下的税粮子户共有50户之多。其中除去“三元会”、“尚义会”等,当时其户下的子户实际共有40多户。此外,在万历十年、二十年、三十年、四十年二十七都五图的黄册底籍中,朱学源户的新收、开除项中所记各笔田土买卖之下,亦多注有其子户名称。例如,在万历十年的黄册底籍中即分别注有“密”、“旵”、“嶅”、“列”、“昭”、“自成”、“儒”、“岳房”、“积房”、“楹房”等。可见,朱学源户下分成众多子户的情况是由来已久的。

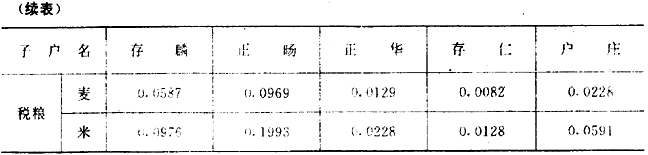

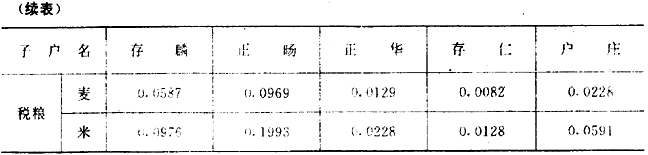

在“崇祯十七年清理朱学源户归户册”中,关于朱学源户子户的记载,则分为“一房”、“二房”、“三房”、“老门”、“源门”、“贵门”六部分,其下共有子户52户。其记载的子户名称是:

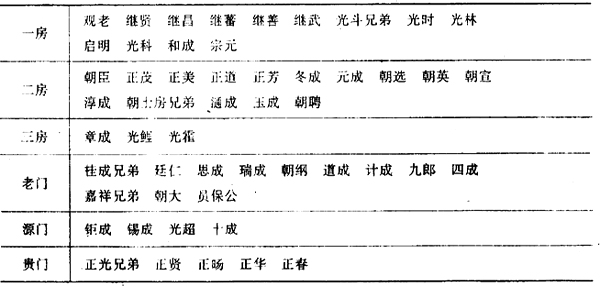

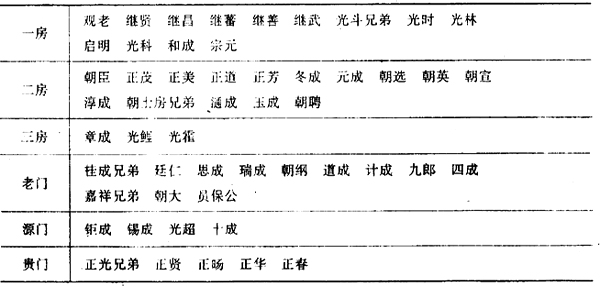

朱学源户下的所属子户,从宗族的系统来说,包含有本族几个世代的不同门、房,不同辈分,在封建宗法制度之中他们之间是一种隶属关系,其各自所处的地位显然是不同的。然而,各个子户之间在经济上却是独立的。他们各自都有数量不等的财产,对自己的财产是拥有所有权的。以田产而言,既占有自己田产上的地租,同时又负担应缴纳的税粮。作为各个子户对自己的田产拥有所有权的一个重要证据,即是子户对自己的田产有权买卖。当田产发生转移或交换之际,不但子户与外户之间是一种买卖关系,本户各子户之间亦是同前者完全相同的一种买卖关系。《万历至崇祯二十七都五图朱学源户册底》中的有关记载即是证明。该册不但记载了朱学源户下各个子户按其所有田亩应负担的税粮(如表5所示),在其新收和开除项下,还有各子户与外户之间、 以及本户下各子户之间的各笔田土买卖的记录。有关朱学源户各子户所进行的田土交易关系情况,请看表6。

表6 万历至崇祯朱学源户子户田土交易关系表

从该表的统计中可以看出,朱学源户下各子户所进行的田土交易,范围相当广泛,次数亦颇为可观。既与本图间的业户有交易,也与本都他图、乃至他都他图间的业户有交易。而从其与异姓之间的交易次数来看,应该说,当时的土地交易已经大大地打破了宗族之间的界限。但另一方面值得注意的是,除了子户之间的交易外,在其与外户之间的交易之中,同姓之间的交易亦占相当大的比例。当然同姓之间并非都是亲族关系,但其中至少有一部分是存在亲族之间关系的。这说明,尽管明清时代在有关田宅交易的官府的法律条文上,已经没有亲族优先的规定了,但在当时田土的实际交易中,宗族关系的影响仍然是存在的。

尤其值得注意的是,朱学源户下各子户相互之间存在着大量的田土交易这一事实。其各个子户之间,即不但是在不同的门房之间,在本门、本房之间,乃至兄弟叔侄之间,都有数量颇多的田土买卖交易。例如,在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,其子户乾成户下即记有:“万历四十三年买本户朱朝大山税六厘”,“万历四十五年卖与本门章成地税一厘一毫一丝”;奇成户下记有:“万历四十年卖与弟广成地四步”;贞明户下记有:“万历年买叔乾成田税一亩二分八厘九毫”;存麟户下记有,万历四十三年“买侄正洪地税五厘”,等等。这些发生在各子户之间的每一笔买卖交易,与其同外户之间的田土交易一样,买方记于新收项下,卖方记于开除项下,推收明白,过割清楚,并且是同外户之间的交易混杂记载在一起的,说明其性质是相同的。

子户之间在土地方面所发生的经济关系,除了买卖之外,还有兑换等形式。例如,在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,广成户的开除项下记有:“兑换与和成地十步,税四厘”;在“天启四年清理本户朱学源户下派各人归户册籍”中,汲成户新收项下记有:“万历四十八年买兑朝聘地五步三厘,税二厘一毫”;同户开除项下记有:“万历四十八年兑与朝聘地五步三厘,税二厘一毫”,等等。这种兑换,与当时发生在异姓两户之间所进行的田土兑换(或称对换)一样,亦是一种等价交换,与买卖的性质是相同的。

大户之下众多的子户是如何形成的呢?从经济上说,显然它是在家产继承时实行诸子均分制的结果。中国封建社会里长期以来一直实行诸子均分制,这一制度的核心是,父亲遗传家庭财产时,按其所有儿子平均分配。这样,每一个儿子都能承继一份遗产,为其自立门户提供了经济基础。大户之下众多子户的形成,正是在这种诸子均分制的原则之下,对家产长时间地一分再分的结果。在《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,不少子户之下,除了有关土地买卖、兑换的记载之外,还有关于田土“扒分”(“扒与”或“扒入”)的记录。例如,在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,玄成、定成、章成各户名下都分别记有“加梧名下扒入:麦三升九合七勺、米八升八合三勺”;而在梧户名下则记有“旧管:麦一斗一升九合、米二斗六升四合九勺。已入过玄、定、章名下讫。”显然,这里所说扒分,即是指按诸子均分制的原则承继遗产这种经济行为。

在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,还记载了这样一个事例:

“积兴公

旧管 麦一斗二升五合二勺 米二斗(下残)

入春成名下 麦三升一合三勺 米六升九合七勺五

入夏成名下 麦三升一合三勺 米六升九合七勺五

入涌众名下 麦六升二合六勺 米一斗三升九合五勺

万历四十四年正月扒入各名下讫”

而在“涌众”名下则记有:

“……万历四十四年正月积名下扒入

麦六升二合六勺 米一斗三升九合五勺

实在 麦二斗三升六合四勺六 米五斗三升七合一勺四

作五分派每人该

麦四升七合二勺九 米一斗七合四勺三

入涌、汲、淳、滔、 各名下讫”

各名下讫”

又在“涌成”、“汲成”、“淳成”、“滔成”、“ 成”各户名下分别记有:

成”各户名下分别记有:

“父扒分入名下 麦四升七合二勺九 米一斗七合四勺三”

这个事例表明,对积兴公的遗产,先是作二份均分,春成、夏成合得一份,涌众合得一份。然后,每份又各自按其下户头再次均分。这即是按诸子均分制的原则一分再分的一个事例。

从中还可看出,在这一分配之中,最后春成、夏成每人所得与涌成兄弟等人各自所得是不同的。诸子均分制虽然实行平均分配的原则,但由于遗产数额及弟兄人数多不相同,特别是由于析分后的子户在经济上独立经营,对其土地财产具有所有权,可自行买卖,因而形成子户间的经济水平并不相同。诸子均分制实行的最后结局是并不平均,朱学源户下各子户负担税粮的数额很不相同。按其负担税粮的数额换算,税粮最多的一户子户“乾成”,占有土地八十亩左右,其余一般多在十亩左右,少者尚不足一亩。多少相差几十倍,甚至百倍以上。此即证明,其下各子户所拥有的田产是大不相同的。由于各自的经营状况不同,特别是由于子孙繁衍,一分再分,加上其他种种原因,一些子户的经济水平不断下降;而其中有的子户则又有可能向上发展,经济水平要超过原来的总户。子户间的两极分化是不可避免的。

另一方面,在作为一个包含众多子户的大户之中,又或多或少总是存在一些“族产”、“众产”、“共业”等,这是一些原则上不分或暂时未分的产业。这种户内的共同产业,即“族产”,大致有以下几种类型。

第一是属于全户族众共有的,如本户(指总户)的宗祠产业、茔基地、清明会,以及属于本户的学田、义田、庄田等。朱学源户下所出现的有关“户庄”的记载,即属此类性质。此外,作为一个包含有若干大户的大姓宗族,亦往往拥有一些属于本姓名大户共同所有的产业,如统宗祠、先茔基地以及有关的学田、义田等,其中属于某一大户所有的部分,亦为该户族众共同所有。

第二是属于本户下某门某房所有的共有产业,即全户所有这一层次之下其他不同层次所有的共同产业,如朱学源户册底中所记载的一房“尚义会”、“三元会”、“聚英会”,二房“子弟会”,“老门清明会”,即是这方面的例子。

第三则是属于户内不同层次暂时未分的众业,这种情况多是原属父辈或祖辈名下某一子户的产业,因其去世等原因,成为遗产,为其下子孙众人所有,尚未析分,但其归属是明确的,故称某某众业,与某某共业、均业等。如朱学源户册底中记载的“朝宣众”、“继贤众”、“嘉祥众”、“老门众”,以及“此四号与冬成、正美三人均业,三股之一”“四号与叔冬成、元成共业,合得三股之一”等,即是此类情况。

总的看来,这种族产常呈现出多层次、多分支的内部结构〔8〕。 显然,这种多层次、多分支内部结构的形成,是以经济上各自独立的众多子户的存在为基础的。或者说,大户之下分成众多经济上各自独立的子户,是族产呈现出多层次、多分支的内部结构的根本原因。又,这种为宗族不同层次众人共同所有的各种形式的产业,或称宗族所有制,其与一般子户所有固然有所不同,但它在许多场合下,也是作为大户之下的一种子户而存在的。每份族产的所属范围,“共业”、“众业”该为哪些子户所有,每个子户该得多少,都是十分清楚的。族产也像一般子户那样,采取独立的经营方式。当它与其它子户发生经济关系时,相互间也多是常见的买卖关系。在朱学源户册底中即可见到不少一般子户与宗祠、清明会相互买卖田土的记载。族产仍然属于私有制经济范围之内。

总之,在诸子均分制的原则之下,形成了经济上各自独立的众多的子户;在此基础之上,同时存在多层次、多分支的宗族所有制。这就是明清时代像朱学源户这样析产而未分户的大户的经济结构。

析产分户的经济根源与普遍性

在中国封建社会里,各个朝代都存在着拥有众多人口和土地而又几世“共爨”(未分居)的大家庭。其中最著名的要数北魏至唐代的郓州张氏,唐初张公艺为其家长时,已是九世同居。其事迹一直为后世所称道,被奉为楷模。徽州历史上亦有这样的事例。《新安名族志》载,鲍姓家族在东晋时,安国、安民等兄弟十人“亲属三百口共爨,时人义之,号其居曰十安堂。”〔9〕又如黄氏,在宋代曾“五世同爨, 邑里义之。”〔10〕这种人口众多而又累世共爨的大家庭,既受到封建统治者的大力旌表,又为一般百姓所仰慕。然而,自秦以后,这种累世不分居的大家庭,毕竟是少数。所以,它是以个别现象出现在文献记载上的。而一般家庭,乃至大户,当人口众多之际,弟兄遂实行分居,其土地财产即按诸子均分制的原则而被分割。这是普遍现象。何以如此呢?其背后是有着深刻的社会经济根源的。

在有关上述北魏至唐代张氏九世同居的事迹中,史书上记载了这样一则故事:唐“高宗有事泰山,路过郓州,亲幸其宅,问其义由。其人请纸笔,但书百余‘忍’字。高宗为之流涕,赐以缣帛。”〔11〕可见在这种累世同居的大家庭中,要包含多少难以克服的矛盾。

一般凡是所谓大户,不但数代同堂,人丁繁盛,而且多占有大量土地,少则几百亩,多则千亩以上。那么这些土地的分布是怎样一种形态呢?众所周知,封建时代的经济是建立在以一家一户为单位的分散的个体的小生产的基础之上的,这样,田土地段的被分割乃是不可避免的。特别是在中国封建社会里,长期以来由于土地可以买卖等原因,土地所有权的流动变化很大。而随着人口增长,土地被分割的现象日益严重。这样,各个土地所有者的土地并非是各自连成一片,而是互相交织,呈现犬牙交错的状态。南宋朱熹在推行经界法时就已指出,各“田业散在诸乡”,“散漫参错,尤难检计”〔12〕。到了明清时代,尤其是在江南一带,这种情况更为突出。“住此图者,多兼业彼图田;住城郭者,多兼业各图田,即田不过数十亩,亦多分散四乡各图者。”〔13〕以朱学源户崇祯十五年所有土地为例,通户共有田土803.22962亩, 据统计,这八百余亩土地分散在1259块鱼鳞字号地段上,分布地区涉及三个都九个图。当时朱学源户所有田土地段的分布情况是,其在本都本图者很少,仅占百分之十几,而主要是在本都他图,达80%以上。总之,宋元以后土地占有的集中乃是与田土地段的分散结合在一起的。这就给土地占有者,特别是给那些占有土地多的大户,在对土地实行集中统一的经营管理上,带来极大的不便。

其次,人口众多也是大户在管理上的一个难题。一个大户的人口,不仅数量多,而且其门派房分、上下亲疏等宗族关系极为复杂。其日常家务之繁剧,固不待言;而经济上租谷钱财的分配,则更为棘手,难免产生种种矛盾。“家务繁剧,难以统理”〔14〕;“人众事繁,难以综理”〔15〕;“众业经久,内有分法琐碎,人事浩繁,难以清白”〔16〕;“子孙众则心志难于合一,房分多则租谷不便于瓜分”〔17〕,等等,像这类因对土地和人口难于实行集中统一的经营管理、而不得不分析家产的说法,在明清时代的分关阄书(即分家书)上屡见不鲜。

问题不止于此。累世同居与析产分户,还不只是一般管理事务上的繁简和方便与否的问题,从根本上说,乃是直接关系到生产与经营管理上的积极性的大问题。关于这一点,在当时的分关阄书上即有所透露,请看下面两则记载:

奇峰郑公佑同侄可继、可成、可嘉四大房人等,原承祖父并续置山场,因人心不一,致山荒芜。今同商议,除先年存留祀山外,其余山场作天、地、人、和品搭均分,以便各人栽养。……〔18〕

立合同簿人程本和、本初、本良同侄君瑞等,先年承祖赀产,四房已有“天”、“地”、“人”、“和”阄书分析矣。其所存祀产,并祖母吴氏太孺人奉养口食租分及余产业,共计五百有零。自祖母于隆庆庚午弃世。嗣后四房轮收,以供祭祀,以备修缉众厅房屋、坟墓等项,数十年来,恪守无异。近因人事参差,众心不一,祭祀尚供,而修缉亦废,不肖者因觊觎其间,反致坏乱散失。今众议,祭祀大典必不可缺者,将祖墓前后田地产业立簿众存,分租四房轮收,以备祭祀标挂,及贺节等项额定支费;余产四分,肥瘠均搭阄分,照阄管业。……〔19〕

这两则记事,都是讲对共业家产“人心不一”、“众心不一”,以致无法经营下去,因而不得不对其加以析分。它虽然讲的是在部分共业土地上的经营情况,但所反映的却是一个时代性的根本问题,即当时在生产上采取“共业”这种经营方式,共业者即使都是同一个家族的成员,最后也是行不通的。因为这种在生产上实行共业,分配上搞平均主义的吃大锅饭的方式,本来是原始氏族公社时代的一种生产经营方式。它是以原始公有制为基础的。而在私有制为主的封建社会里,它就成了一种落后的生产经营方式了。在私有制度之下,这种吃大锅饭式的共业经营方式,不但不能提高生产经营者的积极性,反而破坏这种积极性。早在中国历史上战国时期所发生的社会经济大变动中,就显示了这种历史发展的趋势。当时的改革家商鞅遂制定了“父子兄弟同室内息者为禁”〔20〕的法令,其后“秦人家富子壮则出分”〔21〕,民富国强。当时的思想家们也阐述了其中的道理,“今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿迟也。”〔22〕生产上如此,经营管理上也是如此。所以,从根本上说,析产分户是与封建时代的社会经济发展水平相适应的一种生产经营方式,它的出现与普及乃是历史的必然。正因为如此,析产分户这一历史现象并不限于拥有众多人口和土地的大户,而是广泛存在于封建社会的各个阶层之中的。

明清之际大思想家顾炎武在《日知录·分居》一节中,辑录了不少前人有关析产分户的论述,正反映了封建社会里的这种历史趋势。例如,“(南朝)宋孝建中,中军府录事参军周殷启曰,今士大夫父母在而兄弟异居,计十家而七;庶人父子殊产,八家而五。”“(北宋)陈氏《礼书》言,周之盛时,宗族之法行,故得以此系民,而民不散。及秦用商君之法,富民有子则分居,贫民有子则出赘。由是其流及上,虽王公大人亦莫知有敬宗之道,浸淫后世,习以为俗。而时君所以统驭之者,特服纪之律而已。间有纠合宗族一再传而不散者,则人异之,以为义门。”〔23〕

所以,累世同居、共爨共业式的大家庭,在封建社会里虽然也存在,但却无法普及大多数人家是“欲效张公之遗风也不可得矣。”〔24〕而析产分户,又大致可分为析产后随即分户,和析产后而未正式分户这样两种类型。后一种类型值得注意。

本文所举的朱学源户,作为一个大户其下包含众多子户的情况,即属于析产而未正式分户这种类型。形成这种情况的原因首先与官府的赋役政策有关。封建统治者一方面希望其所控制的人户越多越好,另一方面也认识到应保持现有人户的稳定性,而首要的,则是保持现有各色人户的稳定性。只有这样,才能保证其赋役有稳定的来源。以明王朝为例,其户籍政策是首先强调“民以籍为定”,在原则上官府并不限制一般人户析产分户,但对某些从事专门差役的人户,如军户、匠户即规定不许分籍,主要是防止因分丁析户而规避差徭。如“景泰二年奏准,凡各图人户,有父母俱亡而兄弟多年各爨者;有父母存而兄弟近年各爨者;有先因子幼而招婿,今子长成而婿归宗另爨者;有先无子而乞养异姓子承继,今有亲子而乞养子归宗另爨者;俱准另籍当差。其兄弟各爨者,查照各人户内,如果别无军、匠等项役占规避窒碍,自愿分户者,听;如人丁数少,及有军、匠等项役占窒碍,仍照旧不许分居。”〔25〕前已叙及,朱学源户本属匠籍,其在明代一直没有正式分籍,是与明代军、匠不许分籍的规定有直接关系的。但是,析产而未正式分户的现象,绝非仅限于军户、匠户。即使从上述的引文中亦可看出,所谓“父母俱亡而兄弟多年各爨者”,“父母存而兄弟近年各爨者”等析产而未分户的现象,包括在一般民户之中,实际上是相当广泛存在的。

这里,我们还可以看一下明清时代析产阄书上的有关记载,当时的阄书上一般多写有这样的条文:“……其内有不可分析者,共存众业,而门户赋税徭役,及家庭庶务、神头社会,俱是三派轮流均管,毋得推捱。”〔26〕“其有钱粮,各随业扣,户丁差役并存众坟山等业课赋,三房均派,递年随时解纳,毋得推挨。”〔27〕“该门户差徭一应钱粮,俱照丁粮均派办纳,各无异说。”〔28〕“其钱粮四房均派完纳,门户四房轮流承值。”〔29〕等等。从这些阄书的记载中可以看出,当时在析分家产时,析分后的子户多不是立即正式立户,各承担新的一户赋役,而是选择轮流承担原户赋役的做法,原户头仍然不变,析产而不正式分户。

明代后期的黄册中登载的户名有“袭用已故者”之弊〔30〕,这种情况,不唯军、匠,一般民户之中,亦有所见。而至清代,仍有此类现象。前已叙及,在清康熙的编审册中,朱学源仍为户长,那时恐怕他早已故去,即是一例。这主要是为了规避赋役。其结果,自然就产生了析产而不正式分户,一个大户之下拥有众多子户的情况。

到了清初,原属朱学源户下的大多数子户,则正式“告明分析”,另立门户,即告明官府,正式立户。这显然是由于清代已根本不存在军、匠不许分户之类限制的缘故。从《清初二十七都五图三甲编审册》的记载中可以看出,自顺治至康熙,由原属朱学源户的子户而正式分出立户的达三十余户。这时,朱学源户仍然存在,但从官府的册籍上看,它与业已“告明分析”的原子户之间的关系,已经不是原来那种总户与子户的所属关系,而是一种平行的各自独立的关系了。清初,朱学源户所有的土地一般在200亩至300亩之间,由于众多子户的分出,其经济实力与以前相比,大大地削弱了。然而,值得注意的是,这时的朱学源户仍然是一个包含不少子户的大户,在编审册上有关朱学源户的田土推收记载中,从顺治到康熙时期,都注有不少子户的名字,其中有的标识“本家”字样,有的则标识其它子户的名字。对此,显然不能再用军、匠不许分户的限制来解释了。它表明,析产而不正式分户、大户之下包含众多子户的情况是封建社会里的一个常见现象。

形成析产而未正式分户情况的另一个原因,是宗法制度和宗族势力的影响。

如前所叙,商鞅变法曾鼓励析产分户。但后世王朝的政策却与其不尽相同。一方面在法律上承认诸子均分制,但另一方面又规定,祖父母、父母在不许分籍,并大力旌表累世同居的大家庭。这是为什么呢?原来诸子均分制既有积极的一面,又有消极的一面。诸子均分制虽然在析分家产时平均分配,但这一制度实行的结果,却不能保持平均,其后果常常是引起两极分化,破坏家庭的稳定。对这种打乱封建秩序、危及统治基础的一面,封建统治者当然是要全力防止的。特别是到了宋代,在门阀士族制度瓦解、世家大族式的家族组织崩溃以后,封建统治阶级及其思想家们,更是想尽一切办法来维护封建家庭的稳定。他们极力宣扬以尊卑、长幼为主要内容的封建宗法制度,并大力推行建宗祠、置族田、修族谱等一系列举措。对已经析分为若干个独立家庭、正式立户者,则实行聚族而居;对虽已析分而尚未正式立户者,即采取分爨同居,利用宗族的力量来维系原有家庭的稳定。通常这类家庭的生活方式是,主要财产已经析分,经济上各自独立,业已“分爨”;而日常出入往来、婚丧嫁娶等一些主要活动,家族成员仍在一起共同生活,即“爨虽析而堂则共之。故朝夕聚于斯,出入由于斯,宾客燕于斯,冠婚丧祭之礼行于斯,若鲁署焉。肃而不哗,粹而不悖,雍雍有序而不紊。”〔31〕此外,在这类家庭中,往往还存在相当数量的尚未分析的众业、族产,这是宗族势力维系家族成员不散的物质基础。然而,“人之分形于兄弟庸亦理势使然”,“家无不分之势”〔32〕,社会经济的发展规律总是在起着决定性的作用。随着社会经济的发展和历史的变迁,封建宗法制度和宗族势力对家庭的影响,最后也只不过是“罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱”〔33〕而已。

结语

在中国封建社会里,不时出现一些拥有良田万顷的大官僚地主,如明清时代的严嵩、董份、和珅。但这些大官僚地主在霸占巨额田产的背后,无一不是靠政治权力的支撑。他们一旦离开政治舞台,便立即土崩瓦解。其发也速,其败也快。从了解中国封建社会的经济结构来说,毋宁说像朱学源户这样的庶民地主更具有普遍意义。从表面上看,一户拥有八百余亩土地的地主,当是具有相当财力的。但由于人口众多和实行诸子均分制,实际上并不具备多大的经济实力。至于一般农民就更不用说了。这对于理解中国封建社会后期为什么发展缓慢和难于向资本主义转变这一问题,或许有所启迪。

注释:

〔1〕安徽省博物馆藏2:24528号。

〔2〕安徽省博物馆藏2:24527号。

〔3〕安徽省博物馆藏2:24529号。

〔4〕安徽省博物馆藏2:24554号。

〔5〕参阅拙文《明代黄册底籍的发现及其研究价值》, 载《文史》第三八辑。

〔6〕《明史》卷七八,《食货二·赋役》。

〔7〕《明会典》卷二○,《户口二·黄册》。

〔8〕参阅周绍泉《明清徽州祁门善和程氏仁山门族产研究》, 载《谱牒学研究》第二辑。

〔9〕《新安名族志》前集《鲍姓》。

〔10〕《新安名族志》前集《黄姓》。

〔11〕《旧唐书》卷一八八,《张公艺传》。

〔12〕《晦庵先生朱文公文集》卷一九,《条奏经界状》。

〔13〕《清经世文编》卷三三,《户政八·徭役议》。

〔14〕《徽州千年契约文书》清民国编第八卷,《乾隆黟县胡氏阄书汇录》。

〔15〕《徽州千年契约文书》宋元明编第十卷,《崇祯十七年胡氏立阄书》。

〔16〕《徽州千年契约文书》宋元明编第五卷,《正统休宁李氏宗祠簿》。(按其内容,该文书当题名为《成化二十三年休宁李氏阄书》——笔者)。

〔17〕《徽州千年契约文书》清民国编第四卷,《康熙十一年休宁吴国树等立〈天字阄书〉》。

〔18〕《徽州千年契约文书》宋元明编第八卷,《万历三十二年祁门郑公佑等立〈分山阄单〉》。

〔19〕《徽州千年契约文书》宋元明编第八卷,《万历四十六年程本和等立阄书》。

〔20〕《史记》卷六八,《商君列传》。

〔21〕《汉书》卷四八,《贾谊传》。

〔22〕《吕氏春秋·审分篇》。

〔23〕《日知录集释》卷一三,《分居》。

〔24〕《徽州千年契约文书》清民国编第八卷,《乾隆黟县胡氏阄书汇录》。

〔25〕《明会典》卷二○,《户口二·黄册》。

〔26〕《徽州千年契约文书》宋元明编第五卷,《嘉靖四十年孙时立阄书》。

〔27〕《徽州千年契约文书》宋元明编第十卷,《崇祯十七年胡氏立阄书》。

〔28〕《徽州千年契约文书》清民国编第四卷,《康熙三十年鲍廷佐等立〈地字号阄书〉》。

〔29〕《徽州千年契约文书》清民国编第七卷,《乾隆五年休宁汪尔承立分家书》。

〔30〕《明世宗实录》卷四八九。

〔31〕《王源谢氏孟宗谱》卷九《记》。

〔32〕《徽州千年契约文书》宋元明编第五卷,《嘉靖二十二年歙县余程氏立阄书》。

〔33〕《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254页。

【专 题 号】K24

【复印期号】1996年05期

【原文出处】《中国社会科学》(京)1996年04期第175-193页

【作者简介】栾成显,1941年生,中国社会科学院历史研究所副研究员。

关于中国封建时代地主制经济的研究,中外学者的论著颇多。有关明清地主制经济的研究,更不乏鸿篇巨著。然而,以往的研究,从宏观的角度论述者多,作具体分析者少;引用文献记载者多,利用文书档案者少。其中尤其缺乏经济学方面具有说服力的数据统计和典型剖析。应该说,在地主制经济的具体形态研究方面,仍十分薄弱。其原因之一是史料方面的限制。近年来,在日益受到人们重视的徽州文书中,发现了一批对深入研究明清地主制经济形态价值极高的十分珍贵的档案资料。本文即拟对部分有关资料作一介绍,从剖析具体人户的经济状况入手,对明清庶民地主的经济形态试作一考察。

关于朱学源户的遗存文书

在现存的徽州文书中,笔者近年来所发现的对明清地主制经济研究价值极高的部分档案资料,主要有以下几种。

(一)《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》〔1〕

该册正文计637页。墨迹抄本。 封面题:《万历玖年清丈贰拾柒都五图归户亲供册》。该册所载的主要内容是,经过万历九年(1581年)清丈二十七都五图所属各户的归户田土税亩及麦米税额。

(二)万历十年、二十年、三十年、 四十年大造黄册底籍〔2〕

安徽省博物馆藏黄册底籍共有四册。四册正文共计1159页。均为墨迹抄本。封面分别题为:《万历拾年大造贰拾柒都伍图黄册底》、《万历贰拾年大造贰拾柒都第伍图黄册底》、《万历叁拾年大造贰拾柒都伍图黄册底》、《万历肆拾年壬子大造贰拾柒都伍图册底》。

这四册黄册底籍的登录格式,与明代有关黄册制度的记载是一致的。每户开头记其在里甲中的户别(里长或甲首等)、户等(上户或中户或下户)、姓名、所属都图、户籍(军籍或民籍或匠籍等),然后分“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”四大项,即所谓四柱式进行记载。四柱式中每一项的记载又分为人丁和事产两大部分。人丁部分的记载有男妇总计多少口,其下分男子多少口,妇女多少口。男子又分成丁多少口,不成丁多少口,等等。事产部分记载本户所有的田、地、山、塘及房屋、车、船、孳畜(牲畜)等。

(三)《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》〔3〕

该册正文计265页。墨迹抄本。册内略有残缺。 封面题:《万历肆拾年大造 天启肆年大造 崇祯五年大造 崇祯拾伍年大造 贰拾柒都伍图三甲朱学源户册底》。

该册所载各部分册籍内容,乃是将朱学源户的通户税粮,按田亩分摊于其下各人户的一种税粮归户册,实为一种将总户税粮落实到各子户的归户实征册。其各子户的税粮亦按黄册的登载格式,即“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”之四柱式进行登载。

(四)《清初二十七都五图三甲编审册》〔4〕

该册正文计409页。每页雕版印刷线格,墨迹填写。 保存基本完好。封面无题字。首题二十七都五图三甲各户姓名。其次按户分别登载顺治八年、十三年、康熙元年、六年、十年、二十年、二十五年、三十年、三十五年、四十年等各年(共十次)税粮编审的具体内容。各年税粮的登载格式,亦与明代赋役黄册的四柱式相同。“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”这八个字均为红色印文。又,每面均钤“贰拾柒都五图册书金正茂印”之小红印。该册所载,实际上是汇编了二十七都五图三甲各户,自清初顺治开国后至康熙四十年各次(共十次)编审的内容,与明代历万时期的二十七都五图的黄册底籍以及其后的朱学源户册底所载内容正好衔接。

以上四种文书共七册,计2470页,约80万字。

以下对这几种文书的所属地点、抄录时间及其研究价值略加考证与说明。

在这几种文书的各册封面或正文开头均明确题有“二十七都五图”字样,而在《万历四十年二十七都五图黄册底籍》的第九甲伊始又有下列记载:“一户 王叙 系直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都第五图 匠籍 充当万历四十九年分里长”,由此即可判明,这些文书的所属地点是明代南直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都五图。

关于这些文书抄录内容的所属时间,各册均有明确记载。但其抄录成册的时间,须作进一步的考证。在这些文书中,有几种是在一册文书中记载了不同年份文书的内容。例如,在《万历十年大造二十七都五图黄册底籍》中,大多数户的“实在”项后还有“复查改造实征”一项,其中有的户中则明确记有“万历十六年奉上司明文复查改造实征册”等文字。从书写行款和字体来看,复查实征一项是与前面的内容一体抄写的,并非后来添加的。又如,在《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,则记有万历四十年、天启四年、崇祯六年、十六年、十七年等各个年份的有关内容。可以看出,这些文书是后来根据有关的原文书抄录汇编成册的。在该册中还出现了“顺治年”、“顺治二年”等文字记载。又,在这批黄册底籍中,还出现了“玄”和“铉”字的讳笔,这是到清代康熙年间才有的忌讳。所以,内容有关明代的这批文书当是在清初抄录成册的。

此外,从这批文书记载的内容上看,有的是与朱学源户有关,有的则是专门记载朱学源户的,即所有文书都与朱学源户有关。因此,可以推定这些文书是明末清初的徽州府休宁县朱学源户抄录并作为私家文书而被保存下来的。又,在明代万历年间的四册黄册底籍中,每一册只有在朱学源户的各笔推收细目之下,另外注有该户各子户的名字,其他各户之下均无此种脚注。这是这批文书作为私家文书而被抄录保存下来的又一证据。

关于上述有关明代的几种文书,对其可信程度与研究价值,笔者已在《明代黄册底籍的发现及其研究价值》〔5〕一文中作了考证, 这里从略。

而本文新介绍的《清初二十七都五图三甲编审册》这一文书,虽是汇编了二十七都五图三甲各户从顺治至康熙各次编审的内容,但可视为一种原文书,其上每面所钤“贰拾柒都五图册书金正茂印”之小红印,更说明它是经过验证的,所以是可信的。

总之,这几种文书是在万历九年认真的土地丈量之后而攒造的,均是当时实际使用的文书。其虽是在明末清初这一动乱时期所产生的,但它是出自当时相对稳定、执行朝廷政策比较认真的徽州地区,特别是它作为私家文书而被保存下来,因此是比较可信的。

如今,遗留下来的明清契约文书档案为数颇多,但其中像这批文书中黄册底籍这样的资料却是极少。这批黄册底籍文书,不但涉及范围较大,保存了一个图的比较完整而又详细的土地与人口资料,而且记录时间较长,涉及四个连续大造之年,因此极为珍贵。其对于明清社会经济史的研究,诸如黄册制度、里甲组织、土地所有、土地买卖,以及明代黄册制度向清初编审制度的转变等很多方面,都提供了宝贵的素材。更为难得的是,这批文书还向我们提供了有关明末清初一户庶民地主(即朱学源户)长达一百二十余年间的土地与人口等方面的资料,这批资料既系统又完整,对于从微观上剖析中国封建社会后期一般地主之实际形态,提供了一个十分典型的例子。

朱学源户概况及其人口情况

目前尚未找到有关朱学源户的文献记载资料。根据本文以上介绍的几种徽州文书的记载,可知朱学源户的大概情况如下:

朱学源户,系南直隶徽州府休宁县里仁乡二十七都第五图三甲里长户,上户,匠籍。明万历二十年(1592年)以前,该户户长是朱清,自万历二十年始,朱学源承继户长。朱学源,嘉靖四十一年(1562年)生,万历二十年承继户长时,三十一岁(虚岁)。从万历二十年起至康熙四十年(1701年),朱学源一直担当该户户长。不过,应指出的是,按生年计算,到清初朱学源已是八十余岁的老人了,特别是到了康熙时期,朱学源已超过百岁,恐怕已经死去,这时的朱学源当仅是作为户长的名义而存在的。

明代赋役之法规定,人户以籍为定。匠籍,是明朝封建国家所定四大户籍类别(军、民、匠、灶)之一。匠籍之中有厨役、裁缝、马船之类,名目繁多。匠户与一般民户的不同之处是,一旦被定为某种名目匠籍,“役皆永充”〔6〕,即该户及其子孙永远充当所定的专门差役。 又对匠户规定,“不许分居”〔7〕。明代工匠主要是到两京服役, 分为“住坐匠”和“轮班匠”。住坐匠即居住于京城的工匠,每月上工十日。轮班匠即全国各地更番赴京城轮作之工匠。有明一代,屡兴大工,役作浩繁。匠役要比一般民差更苦。有关工匠大量逃亡的记载,史不绝书。然而至成化时出现了工匠以银代役的做法,嘉靖时广泛实行。这种以银代役的做法,当时虽然还只限于轮班匠(占匠户的绝大部分),但对于最终废除手工业方面的强制性的封建劳役,具有重要意义,它使广大手工业者开始从封建世袭匠籍制这一残酷束缚之下解脱出来。因此可以说,到明代后期,像朱学源这样的处于州县的匠户,已与一般民户没有多大区别了。

关于朱学源户的人口情况,从现存有关的黄册底籍中可知其概况。

如前所述,在万历十年、二十年、三十年、四十年二十七都五图的黄册底籍中,其旧管、新收、开除、实在各大项内都载有各户的人口情况。旧管项下所载有关各户的人口内容,实为上一个大造之年,即前十年的实在人丁情况,但其下只有男妇总计多少口,男子多少口,妇女多少口,较为简略。新收项下所载人口内容,即是在该大造十年之内各户新增加的人口,其中包括新出生的人口,本户男子新娶到的妇女,还有在外地生长、今回入籍当差者,以及来入继者,或先年出继、今收入籍当差者,等等;此外还有前册漏报、补收入籍者。开除项下所载人口内容,即是在该大造十年之内各户死亡的人口,等等。实在项下的人口内容,即是在大造之年的实在人丁情况,包括人丁总数,男子多少口,成丁多少口,不成丁多少口,妇女大口多少口。新收、开除、实在各项之下除载总数外,还详细列出各人的姓名及其生年(新收项下)、年龄(实在项下)等。所有各项之下,男子均以十六岁为界,分为成丁与不成丁,分别登载;而未婚妇女,即妇女小口,均不载。

以下根据万历十年、二十年、三十年、四十年二十七都五图黄册底籍所载(其中万历二十年黄册底籍抄本所载人口情况较简略,各项之下只有人丁总数),将朱学源户的人口情况统计如下。请看表1。

表1 隆庆六年至万历四十年(1572-1612)朱学源户实在人丁表

由上表可以看出,朱学源户在万历十年至四十年的各个黄册大造之年的实在人丁总数均为48口。如前所述,这个数字并不包括该户的未婚女子。该户未成丁男子一般在7至10口左右,所以, 该户的未婚女子亦当在7至10口左右。又从黄册所载可以看出, 还有漏报或在外生长等情况。若考虑到这些因素,实际上朱学源户在万历十年至四十年各个大造之年的实在人口数字要大大超过黄册上登载的数字。

通过上表还可以看出,万历十年至四十年朱学源户的实在人丁数字完全相同,颇有照抄前册之虞,此外,根据黄册记载,还不时有“前册漏报”等情况,所以,根据黄册底籍所统计的有关朱学源户的人口情况,并不是准确的数字,这只是向我们提供了有关朱学源户人口的大致情况。据《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》所载,万历四十年朱学源户下共有子户四十多户,崇祯十五年其下共有子户五十多户,按平均每户二至三人推算,明末时期朱学源户下人口数字当在一百至一百五十口左右。

土地所有与土地买卖

与人口方面的记载相比,黄册底籍中有关土地的税亩面积和税额的记载则十分详细。对各户的每笔土地买卖亦详细登记在册。除黄册底籍外,在《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》及《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,亦有朱学源户所有土地税亩面积、税额以及土地买卖等的详细记载。从这些记载中可以具体地了解到朱学源户的土地所有和土地买卖情况。

万历九年至崇祯十五年(1581-1642年)朱学源户的土地所有情况请看表2。关于朱学源户所有的土地的分布情况请看表3。

表2 万历九年至崇祯十五年(1581-1642年)朱学源户所有土地总表

土地面积:税亩 税额:石

表3 朱学源户所有土地分布表

表4. 隆庆六年至崇祯十五年(1572—1642)朱学源户土地买卖表

单位:税亩

这里有一点要说明的是,休宁县自万历清丈以后,与其它很多地区一样,在计量田土面积时,是使用税亩制。所谓税亩制,即是把各类不同等级田土的实际面积(几何面积)都换算成相应的纳税面积。这样就大大地简化了以前有关不同等级田土的繁杂的纳税科则。

通过表3可以看出,在朱学源户的所有土地之中, 属于本图者所占比率不到10%,其所有土地之大部分在本都他图,约占90%左右;而在他都他图者则较少,只占百分之二三左右。再从《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》中有关图总的数字来看,当时该图业户所有田地山塘总额为3195.8686亩,其中在外都外图者为1761.8533亩,占55%以上,说明业户在本图以外占有土地的情况是很普遍的。

通过万历九年至崇祯十七年朱学源户土地所有总表可以看出,在这一时期,朱学源户的土地所有呈快速增长的趋势。 该户在隆庆六年( 1572年)田地山塘总计为200余亩,至万历四十年(1612年)增长到500余亩,到崇祯十五年(1642年)已达800余亩。 购买土地是其增加田土的主要手段。根据黄册底籍及朱学源户册底的有关记载,可以了解到,这一时期朱学源户的土地买卖情况。请看表4。

从表中可以看出,朱学源户在土地买卖方面的交易极为活跃,相当频繁,其交易量亦十分可观。自万历二十年以后,该户进行土地买卖的次数平均每年都在10次以上,交易量亦在10亩以上。其中在天启五年至崇祯五年(1625至1632年)这八年间,买入田土达174.85065亩, 卖出田土达111.01735亩,交易总量达285.868亩,占其当时土地所有的近一半。然而,从表中亦可看出,朱学源户买入田土的数量都大大高于卖出田土的数量,其土地买卖交易仍属于积累赀财的性质,并非是把土地作为一种商品而进行交易的。关于朱学源户购买土地的资金来源,有关文书中并无明确记载,尚不十分清楚。但在《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,发现有下列文字记载:“此系父众田,凭亲叔三位,扒还补元成潘行店二十年起二十四年冬止客身银帐。”(按:“二十年起二十四年冬止”系指万历年间)这证明,朱学源户家族之中有人在外从事商业活动。而徽州商人在外经商所赚的钱,多用于回乡置买田宅。购买土地是当时徽商资本的主要去向之一。前文已经指出,朱学源户的土地所有,在明末的一段时间内呈快速增长的趋势。联系到这一点,我们有理由推测,朱学源户购买土地的资金来源,当是与其家族中有人从事商业活动有关。

那么,从朱学源户的土地所有数量来看,其在当时的乡村中处于什么样的地位呢?据前文介绍的有关二十七都五图的几种文书所提供的资料,朱学源户的所有田土数额,一直属于二十七都五图中占有土地最多的几个大户之列。例如,在万历九年清丈归户册中,朱学源户所有田土的总额为305.6265亩,当时二十七都五图全图业户所有田土总额为3195.8686亩,朱学源户所有田土数量约占百分之十。当时该图共有143户,其中田产全无者有33户,多数业户的土地所有在20亩以下,土地所有超过百亩者仅有5户,朱学源户在其中居第二位。至万历三十年(1602 年)朱学源户的土地所有总额达420.93066亩,在全图已居第一位。 当时全图业户所有田土总额为2963.7581亩, 朱学源户所有田土数量已占全图的14%。此后,朱学源户所有的田土总额一直居于全图之首。到崇祯十五年(1642年),其所有田土总额已达803.22962亩。 明清时代拥有这一数字土地的业户,在山多田少的徽州地区已不用说,就是在江南乃至全国其他地区,亦当属于占有土地较多的大户了。

关于朱学源户的社会身分,查当时所修《新安休宁名族志》等,不见有关朱学源户的任何记载,可知其并不属于徽州的世家大族之列。目前,亦未找到有关朱学源户的其他文献记载。所以根据前述文书档案上所载有关朱学源户的资料(上户、里长、匠户)判断,其当是明末清初江南地区一户拥有土地较多的大户庶民地主。

朱学源户的子户构成情况与其经济结构

一个拥有百口以上人口、八百余亩土地的大户,其人户构成是怎样的呢?其土地所有的具体形态又如何呢?

从遗留下来的文书档案上看,在黄册这类明代的官府册籍上,朱学源户一直是只作为一户登记在册的。但实际上,其户下早已分居,分成了许多独立的人户,朱学源户实际上是由许多独立的子户而构成的,朱学源户即是代表这些子户的一个总户名称。关于朱学源户的子户构成情况,从《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》的记载中可以比较清楚地看出来。前已叙及,该册所载内容乃是将朱学源户的通户税粮,按田亩分摊于其下各人户的一种税粮归户册,实为一种将总户税粮落实到子户的归户实征册。现将万历四十年清理朱学源户下各子户名称及其负担税粮列表如下。请看表5。

表5 万历四十年清理朱学源户子户税粮表

通户税粮:麦 9.6211 米 21.6368 单位:石

从表中可以看出,作为朱学源户下的税粮子户共有50户之多。其中除去“三元会”、“尚义会”等,当时其户下的子户实际共有40多户。此外,在万历十年、二十年、三十年、四十年二十七都五图的黄册底籍中,朱学源户的新收、开除项中所记各笔田土买卖之下,亦多注有其子户名称。例如,在万历十年的黄册底籍中即分别注有“密”、“旵”、“嶅”、“列”、“昭”、“自成”、“儒”、“岳房”、“积房”、“楹房”等。可见,朱学源户下分成众多子户的情况是由来已久的。

在“崇祯十七年清理朱学源户归户册”中,关于朱学源户子户的记载,则分为“一房”、“二房”、“三房”、“老门”、“源门”、“贵门”六部分,其下共有子户52户。其记载的子户名称是:

朱学源户下的所属子户,从宗族的系统来说,包含有本族几个世代的不同门、房,不同辈分,在封建宗法制度之中他们之间是一种隶属关系,其各自所处的地位显然是不同的。然而,各个子户之间在经济上却是独立的。他们各自都有数量不等的财产,对自己的财产是拥有所有权的。以田产而言,既占有自己田产上的地租,同时又负担应缴纳的税粮。作为各个子户对自己的田产拥有所有权的一个重要证据,即是子户对自己的田产有权买卖。当田产发生转移或交换之际,不但子户与外户之间是一种买卖关系,本户各子户之间亦是同前者完全相同的一种买卖关系。《万历至崇祯二十七都五图朱学源户册底》中的有关记载即是证明。该册不但记载了朱学源户下各个子户按其所有田亩应负担的税粮(如表5所示),在其新收和开除项下,还有各子户与外户之间、 以及本户下各子户之间的各笔田土买卖的记录。有关朱学源户各子户所进行的田土交易关系情况,请看表6。

表6 万历至崇祯朱学源户子户田土交易关系表

从该表的统计中可以看出,朱学源户下各子户所进行的田土交易,范围相当广泛,次数亦颇为可观。既与本图间的业户有交易,也与本都他图、乃至他都他图间的业户有交易。而从其与异姓之间的交易次数来看,应该说,当时的土地交易已经大大地打破了宗族之间的界限。但另一方面值得注意的是,除了子户之间的交易外,在其与外户之间的交易之中,同姓之间的交易亦占相当大的比例。当然同姓之间并非都是亲族关系,但其中至少有一部分是存在亲族之间关系的。这说明,尽管明清时代在有关田宅交易的官府的法律条文上,已经没有亲族优先的规定了,但在当时田土的实际交易中,宗族关系的影响仍然是存在的。

尤其值得注意的是,朱学源户下各子户相互之间存在着大量的田土交易这一事实。其各个子户之间,即不但是在不同的门房之间,在本门、本房之间,乃至兄弟叔侄之间,都有数量颇多的田土买卖交易。例如,在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,其子户乾成户下即记有:“万历四十三年买本户朱朝大山税六厘”,“万历四十五年卖与本门章成地税一厘一毫一丝”;奇成户下记有:“万历四十年卖与弟广成地四步”;贞明户下记有:“万历年买叔乾成田税一亩二分八厘九毫”;存麟户下记有,万历四十三年“买侄正洪地税五厘”,等等。这些发生在各子户之间的每一笔买卖交易,与其同外户之间的田土交易一样,买方记于新收项下,卖方记于开除项下,推收明白,过割清楚,并且是同外户之间的交易混杂记载在一起的,说明其性质是相同的。

子户之间在土地方面所发生的经济关系,除了买卖之外,还有兑换等形式。例如,在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,广成户的开除项下记有:“兑换与和成地十步,税四厘”;在“天启四年清理本户朱学源户下派各人归户册籍”中,汲成户新收项下记有:“万历四十八年买兑朝聘地五步三厘,税二厘一毫”;同户开除项下记有:“万历四十八年兑与朝聘地五步三厘,税二厘一毫”,等等。这种兑换,与当时发生在异姓两户之间所进行的田土兑换(或称对换)一样,亦是一种等价交换,与买卖的性质是相同的。

大户之下众多的子户是如何形成的呢?从经济上说,显然它是在家产继承时实行诸子均分制的结果。中国封建社会里长期以来一直实行诸子均分制,这一制度的核心是,父亲遗传家庭财产时,按其所有儿子平均分配。这样,每一个儿子都能承继一份遗产,为其自立门户提供了经济基础。大户之下众多子户的形成,正是在这种诸子均分制的原则之下,对家产长时间地一分再分的结果。在《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》中,不少子户之下,除了有关土地买卖、兑换的记载之外,还有关于田土“扒分”(“扒与”或“扒入”)的记录。例如,在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,玄成、定成、章成各户名下都分别记有“加梧名下扒入:麦三升九合七勺、米八升八合三勺”;而在梧户名下则记有“旧管:麦一斗一升九合、米二斗六升四合九勺。已入过玄、定、章名下讫。”显然,这里所说扒分,即是指按诸子均分制的原则承继遗产这种经济行为。

在“万历四十年清理朱学源户归户册”中,还记载了这样一个事例:

“积兴公

旧管 麦一斗二升五合二勺 米二斗(下残)

入春成名下 麦三升一合三勺 米六升九合七勺五

入夏成名下 麦三升一合三勺 米六升九合七勺五

入涌众名下 麦六升二合六勺 米一斗三升九合五勺

万历四十四年正月扒入各名下讫”

而在“涌众”名下则记有:

“……万历四十四年正月积名下扒入

麦六升二合六勺 米一斗三升九合五勺

实在 麦二斗三升六合四勺六 米五斗三升七合一勺四

作五分派每人该

麦四升七合二勺九 米一斗七合四勺三

入涌、汲、淳、滔、

各名下讫”

各名下讫”又在“涌成”、“汲成”、“淳成”、“滔成”、“

成”各户名下分别记有:

成”各户名下分别记有:“父扒分入名下 麦四升七合二勺九 米一斗七合四勺三”

这个事例表明,对积兴公的遗产,先是作二份均分,春成、夏成合得一份,涌众合得一份。然后,每份又各自按其下户头再次均分。这即是按诸子均分制的原则一分再分的一个事例。

从中还可看出,在这一分配之中,最后春成、夏成每人所得与涌成兄弟等人各自所得是不同的。诸子均分制虽然实行平均分配的原则,但由于遗产数额及弟兄人数多不相同,特别是由于析分后的子户在经济上独立经营,对其土地财产具有所有权,可自行买卖,因而形成子户间的经济水平并不相同。诸子均分制实行的最后结局是并不平均,朱学源户下各子户负担税粮的数额很不相同。按其负担税粮的数额换算,税粮最多的一户子户“乾成”,占有土地八十亩左右,其余一般多在十亩左右,少者尚不足一亩。多少相差几十倍,甚至百倍以上。此即证明,其下各子户所拥有的田产是大不相同的。由于各自的经营状况不同,特别是由于子孙繁衍,一分再分,加上其他种种原因,一些子户的经济水平不断下降;而其中有的子户则又有可能向上发展,经济水平要超过原来的总户。子户间的两极分化是不可避免的。

另一方面,在作为一个包含众多子户的大户之中,又或多或少总是存在一些“族产”、“众产”、“共业”等,这是一些原则上不分或暂时未分的产业。这种户内的共同产业,即“族产”,大致有以下几种类型。

第一是属于全户族众共有的,如本户(指总户)的宗祠产业、茔基地、清明会,以及属于本户的学田、义田、庄田等。朱学源户下所出现的有关“户庄”的记载,即属此类性质。此外,作为一个包含有若干大户的大姓宗族,亦往往拥有一些属于本姓名大户共同所有的产业,如统宗祠、先茔基地以及有关的学田、义田等,其中属于某一大户所有的部分,亦为该户族众共同所有。

第二是属于本户下某门某房所有的共有产业,即全户所有这一层次之下其他不同层次所有的共同产业,如朱学源户册底中所记载的一房“尚义会”、“三元会”、“聚英会”,二房“子弟会”,“老门清明会”,即是这方面的例子。

第三则是属于户内不同层次暂时未分的众业,这种情况多是原属父辈或祖辈名下某一子户的产业,因其去世等原因,成为遗产,为其下子孙众人所有,尚未析分,但其归属是明确的,故称某某众业,与某某共业、均业等。如朱学源户册底中记载的“朝宣众”、“继贤众”、“嘉祥众”、“老门众”,以及“此四号与冬成、正美三人均业,三股之一”“四号与叔冬成、元成共业,合得三股之一”等,即是此类情况。

总的看来,这种族产常呈现出多层次、多分支的内部结构〔8〕。 显然,这种多层次、多分支内部结构的形成,是以经济上各自独立的众多子户的存在为基础的。或者说,大户之下分成众多经济上各自独立的子户,是族产呈现出多层次、多分支的内部结构的根本原因。又,这种为宗族不同层次众人共同所有的各种形式的产业,或称宗族所有制,其与一般子户所有固然有所不同,但它在许多场合下,也是作为大户之下的一种子户而存在的。每份族产的所属范围,“共业”、“众业”该为哪些子户所有,每个子户该得多少,都是十分清楚的。族产也像一般子户那样,采取独立的经营方式。当它与其它子户发生经济关系时,相互间也多是常见的买卖关系。在朱学源户册底中即可见到不少一般子户与宗祠、清明会相互买卖田土的记载。族产仍然属于私有制经济范围之内。

总之,在诸子均分制的原则之下,形成了经济上各自独立的众多的子户;在此基础之上,同时存在多层次、多分支的宗族所有制。这就是明清时代像朱学源户这样析产而未分户的大户的经济结构。

析产分户的经济根源与普遍性

在中国封建社会里,各个朝代都存在着拥有众多人口和土地而又几世“共爨”(未分居)的大家庭。其中最著名的要数北魏至唐代的郓州张氏,唐初张公艺为其家长时,已是九世同居。其事迹一直为后世所称道,被奉为楷模。徽州历史上亦有这样的事例。《新安名族志》载,鲍姓家族在东晋时,安国、安民等兄弟十人“亲属三百口共爨,时人义之,号其居曰十安堂。”〔9〕又如黄氏,在宋代曾“五世同爨, 邑里义之。”〔10〕这种人口众多而又累世共爨的大家庭,既受到封建统治者的大力旌表,又为一般百姓所仰慕。然而,自秦以后,这种累世不分居的大家庭,毕竟是少数。所以,它是以个别现象出现在文献记载上的。而一般家庭,乃至大户,当人口众多之际,弟兄遂实行分居,其土地财产即按诸子均分制的原则而被分割。这是普遍现象。何以如此呢?其背后是有着深刻的社会经济根源的。

在有关上述北魏至唐代张氏九世同居的事迹中,史书上记载了这样一则故事:唐“高宗有事泰山,路过郓州,亲幸其宅,问其义由。其人请纸笔,但书百余‘忍’字。高宗为之流涕,赐以缣帛。”〔11〕可见在这种累世同居的大家庭中,要包含多少难以克服的矛盾。

一般凡是所谓大户,不但数代同堂,人丁繁盛,而且多占有大量土地,少则几百亩,多则千亩以上。那么这些土地的分布是怎样一种形态呢?众所周知,封建时代的经济是建立在以一家一户为单位的分散的个体的小生产的基础之上的,这样,田土地段的被分割乃是不可避免的。特别是在中国封建社会里,长期以来由于土地可以买卖等原因,土地所有权的流动变化很大。而随着人口增长,土地被分割的现象日益严重。这样,各个土地所有者的土地并非是各自连成一片,而是互相交织,呈现犬牙交错的状态。南宋朱熹在推行经界法时就已指出,各“田业散在诸乡”,“散漫参错,尤难检计”〔12〕。到了明清时代,尤其是在江南一带,这种情况更为突出。“住此图者,多兼业彼图田;住城郭者,多兼业各图田,即田不过数十亩,亦多分散四乡各图者。”〔13〕以朱学源户崇祯十五年所有土地为例,通户共有田土803.22962亩, 据统计,这八百余亩土地分散在1259块鱼鳞字号地段上,分布地区涉及三个都九个图。当时朱学源户所有田土地段的分布情况是,其在本都本图者很少,仅占百分之十几,而主要是在本都他图,达80%以上。总之,宋元以后土地占有的集中乃是与田土地段的分散结合在一起的。这就给土地占有者,特别是给那些占有土地多的大户,在对土地实行集中统一的经营管理上,带来极大的不便。

其次,人口众多也是大户在管理上的一个难题。一个大户的人口,不仅数量多,而且其门派房分、上下亲疏等宗族关系极为复杂。其日常家务之繁剧,固不待言;而经济上租谷钱财的分配,则更为棘手,难免产生种种矛盾。“家务繁剧,难以统理”〔14〕;“人众事繁,难以综理”〔15〕;“众业经久,内有分法琐碎,人事浩繁,难以清白”〔16〕;“子孙众则心志难于合一,房分多则租谷不便于瓜分”〔17〕,等等,像这类因对土地和人口难于实行集中统一的经营管理、而不得不分析家产的说法,在明清时代的分关阄书(即分家书)上屡见不鲜。

问题不止于此。累世同居与析产分户,还不只是一般管理事务上的繁简和方便与否的问题,从根本上说,乃是直接关系到生产与经营管理上的积极性的大问题。关于这一点,在当时的分关阄书上即有所透露,请看下面两则记载:

奇峰郑公佑同侄可继、可成、可嘉四大房人等,原承祖父并续置山场,因人心不一,致山荒芜。今同商议,除先年存留祀山外,其余山场作天、地、人、和品搭均分,以便各人栽养。……〔18〕

立合同簿人程本和、本初、本良同侄君瑞等,先年承祖赀产,四房已有“天”、“地”、“人”、“和”阄书分析矣。其所存祀产,并祖母吴氏太孺人奉养口食租分及余产业,共计五百有零。自祖母于隆庆庚午弃世。嗣后四房轮收,以供祭祀,以备修缉众厅房屋、坟墓等项,数十年来,恪守无异。近因人事参差,众心不一,祭祀尚供,而修缉亦废,不肖者因觊觎其间,反致坏乱散失。今众议,祭祀大典必不可缺者,将祖墓前后田地产业立簿众存,分租四房轮收,以备祭祀标挂,及贺节等项额定支费;余产四分,肥瘠均搭阄分,照阄管业。……〔19〕

这两则记事,都是讲对共业家产“人心不一”、“众心不一”,以致无法经营下去,因而不得不对其加以析分。它虽然讲的是在部分共业土地上的经营情况,但所反映的却是一个时代性的根本问题,即当时在生产上采取“共业”这种经营方式,共业者即使都是同一个家族的成员,最后也是行不通的。因为这种在生产上实行共业,分配上搞平均主义的吃大锅饭的方式,本来是原始氏族公社时代的一种生产经营方式。它是以原始公有制为基础的。而在私有制为主的封建社会里,它就成了一种落后的生产经营方式了。在私有制度之下,这种吃大锅饭式的共业经营方式,不但不能提高生产经营者的积极性,反而破坏这种积极性。早在中国历史上战国时期所发生的社会经济大变动中,就显示了这种历史发展的趋势。当时的改革家商鞅遂制定了“父子兄弟同室内息者为禁”〔20〕的法令,其后“秦人家富子壮则出分”〔21〕,民富国强。当时的思想家们也阐述了其中的道理,“今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿迟也。”〔22〕生产上如此,经营管理上也是如此。所以,从根本上说,析产分户是与封建时代的社会经济发展水平相适应的一种生产经营方式,它的出现与普及乃是历史的必然。正因为如此,析产分户这一历史现象并不限于拥有众多人口和土地的大户,而是广泛存在于封建社会的各个阶层之中的。

明清之际大思想家顾炎武在《日知录·分居》一节中,辑录了不少前人有关析产分户的论述,正反映了封建社会里的这种历史趋势。例如,“(南朝)宋孝建中,中军府录事参军周殷启曰,今士大夫父母在而兄弟异居,计十家而七;庶人父子殊产,八家而五。”“(北宋)陈氏《礼书》言,周之盛时,宗族之法行,故得以此系民,而民不散。及秦用商君之法,富民有子则分居,贫民有子则出赘。由是其流及上,虽王公大人亦莫知有敬宗之道,浸淫后世,习以为俗。而时君所以统驭之者,特服纪之律而已。间有纠合宗族一再传而不散者,则人异之,以为义门。”〔23〕

所以,累世同居、共爨共业式的大家庭,在封建社会里虽然也存在,但却无法普及大多数人家是“欲效张公之遗风也不可得矣。”〔24〕而析产分户,又大致可分为析产后随即分户,和析产后而未正式分户这样两种类型。后一种类型值得注意。

本文所举的朱学源户,作为一个大户其下包含众多子户的情况,即属于析产而未正式分户这种类型。形成这种情况的原因首先与官府的赋役政策有关。封建统治者一方面希望其所控制的人户越多越好,另一方面也认识到应保持现有人户的稳定性,而首要的,则是保持现有各色人户的稳定性。只有这样,才能保证其赋役有稳定的来源。以明王朝为例,其户籍政策是首先强调“民以籍为定”,在原则上官府并不限制一般人户析产分户,但对某些从事专门差役的人户,如军户、匠户即规定不许分籍,主要是防止因分丁析户而规避差徭。如“景泰二年奏准,凡各图人户,有父母俱亡而兄弟多年各爨者;有父母存而兄弟近年各爨者;有先因子幼而招婿,今子长成而婿归宗另爨者;有先无子而乞养异姓子承继,今有亲子而乞养子归宗另爨者;俱准另籍当差。其兄弟各爨者,查照各人户内,如果别无军、匠等项役占规避窒碍,自愿分户者,听;如人丁数少,及有军、匠等项役占窒碍,仍照旧不许分居。”〔25〕前已叙及,朱学源户本属匠籍,其在明代一直没有正式分籍,是与明代军、匠不许分籍的规定有直接关系的。但是,析产而未正式分户的现象,绝非仅限于军户、匠户。即使从上述的引文中亦可看出,所谓“父母俱亡而兄弟多年各爨者”,“父母存而兄弟近年各爨者”等析产而未分户的现象,包括在一般民户之中,实际上是相当广泛存在的。

这里,我们还可以看一下明清时代析产阄书上的有关记载,当时的阄书上一般多写有这样的条文:“……其内有不可分析者,共存众业,而门户赋税徭役,及家庭庶务、神头社会,俱是三派轮流均管,毋得推捱。”〔26〕“其有钱粮,各随业扣,户丁差役并存众坟山等业课赋,三房均派,递年随时解纳,毋得推挨。”〔27〕“该门户差徭一应钱粮,俱照丁粮均派办纳,各无异说。”〔28〕“其钱粮四房均派完纳,门户四房轮流承值。”〔29〕等等。从这些阄书的记载中可以看出,当时在析分家产时,析分后的子户多不是立即正式立户,各承担新的一户赋役,而是选择轮流承担原户赋役的做法,原户头仍然不变,析产而不正式分户。

明代后期的黄册中登载的户名有“袭用已故者”之弊〔30〕,这种情况,不唯军、匠,一般民户之中,亦有所见。而至清代,仍有此类现象。前已叙及,在清康熙的编审册中,朱学源仍为户长,那时恐怕他早已故去,即是一例。这主要是为了规避赋役。其结果,自然就产生了析产而不正式分户,一个大户之下拥有众多子户的情况。

到了清初,原属朱学源户下的大多数子户,则正式“告明分析”,另立门户,即告明官府,正式立户。这显然是由于清代已根本不存在军、匠不许分户之类限制的缘故。从《清初二十七都五图三甲编审册》的记载中可以看出,自顺治至康熙,由原属朱学源户的子户而正式分出立户的达三十余户。这时,朱学源户仍然存在,但从官府的册籍上看,它与业已“告明分析”的原子户之间的关系,已经不是原来那种总户与子户的所属关系,而是一种平行的各自独立的关系了。清初,朱学源户所有的土地一般在200亩至300亩之间,由于众多子户的分出,其经济实力与以前相比,大大地削弱了。然而,值得注意的是,这时的朱学源户仍然是一个包含不少子户的大户,在编审册上有关朱学源户的田土推收记载中,从顺治到康熙时期,都注有不少子户的名字,其中有的标识“本家”字样,有的则标识其它子户的名字。对此,显然不能再用军、匠不许分户的限制来解释了。它表明,析产而不正式分户、大户之下包含众多子户的情况是封建社会里的一个常见现象。

形成析产而未正式分户情况的另一个原因,是宗法制度和宗族势力的影响。

如前所叙,商鞅变法曾鼓励析产分户。但后世王朝的政策却与其不尽相同。一方面在法律上承认诸子均分制,但另一方面又规定,祖父母、父母在不许分籍,并大力旌表累世同居的大家庭。这是为什么呢?原来诸子均分制既有积极的一面,又有消极的一面。诸子均分制虽然在析分家产时平均分配,但这一制度实行的结果,却不能保持平均,其后果常常是引起两极分化,破坏家庭的稳定。对这种打乱封建秩序、危及统治基础的一面,封建统治者当然是要全力防止的。特别是到了宋代,在门阀士族制度瓦解、世家大族式的家族组织崩溃以后,封建统治阶级及其思想家们,更是想尽一切办法来维护封建家庭的稳定。他们极力宣扬以尊卑、长幼为主要内容的封建宗法制度,并大力推行建宗祠、置族田、修族谱等一系列举措。对已经析分为若干个独立家庭、正式立户者,则实行聚族而居;对虽已析分而尚未正式立户者,即采取分爨同居,利用宗族的力量来维系原有家庭的稳定。通常这类家庭的生活方式是,主要财产已经析分,经济上各自独立,业已“分爨”;而日常出入往来、婚丧嫁娶等一些主要活动,家族成员仍在一起共同生活,即“爨虽析而堂则共之。故朝夕聚于斯,出入由于斯,宾客燕于斯,冠婚丧祭之礼行于斯,若鲁署焉。肃而不哗,粹而不悖,雍雍有序而不紊。”〔31〕此外,在这类家庭中,往往还存在相当数量的尚未分析的众业、族产,这是宗族势力维系家族成员不散的物质基础。然而,“人之分形于兄弟庸亦理势使然”,“家无不分之势”〔32〕,社会经济的发展规律总是在起着决定性的作用。随着社会经济的发展和历史的变迁,封建宗法制度和宗族势力对家庭的影响,最后也只不过是“罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱”〔33〕而已。

结语

在中国封建社会里,不时出现一些拥有良田万顷的大官僚地主,如明清时代的严嵩、董份、和珅。但这些大官僚地主在霸占巨额田产的背后,无一不是靠政治权力的支撑。他们一旦离开政治舞台,便立即土崩瓦解。其发也速,其败也快。从了解中国封建社会的经济结构来说,毋宁说像朱学源户这样的庶民地主更具有普遍意义。从表面上看,一户拥有八百余亩土地的地主,当是具有相当财力的。但由于人口众多和实行诸子均分制,实际上并不具备多大的经济实力。至于一般农民就更不用说了。这对于理解中国封建社会后期为什么发展缓慢和难于向资本主义转变这一问题,或许有所启迪。

注释:

〔1〕安徽省博物馆藏2:24528号。

〔2〕安徽省博物馆藏2:24527号。

〔3〕安徽省博物馆藏2:24529号。

〔4〕安徽省博物馆藏2:24554号。

〔5〕参阅拙文《明代黄册底籍的发现及其研究价值》, 载《文史》第三八辑。

〔6〕《明史》卷七八,《食货二·赋役》。

〔7〕《明会典》卷二○,《户口二·黄册》。

〔8〕参阅周绍泉《明清徽州祁门善和程氏仁山门族产研究》, 载《谱牒学研究》第二辑。

〔9〕《新安名族志》前集《鲍姓》。

〔10〕《新安名族志》前集《黄姓》。

〔11〕《旧唐书》卷一八八,《张公艺传》。

〔12〕《晦庵先生朱文公文集》卷一九,《条奏经界状》。

〔13〕《清经世文编》卷三三,《户政八·徭役议》。

〔14〕《徽州千年契约文书》清民国编第八卷,《乾隆黟县胡氏阄书汇录》。

〔15〕《徽州千年契约文书》宋元明编第十卷,《崇祯十七年胡氏立阄书》。

〔16〕《徽州千年契约文书》宋元明编第五卷,《正统休宁李氏宗祠簿》。(按其内容,该文书当题名为《成化二十三年休宁李氏阄书》——笔者)。

〔17〕《徽州千年契约文书》清民国编第四卷,《康熙十一年休宁吴国树等立〈天字阄书〉》。

〔18〕《徽州千年契约文书》宋元明编第八卷,《万历三十二年祁门郑公佑等立〈分山阄单〉》。

〔19〕《徽州千年契约文书》宋元明编第八卷,《万历四十六年程本和等立阄书》。

〔20〕《史记》卷六八,《商君列传》。

〔21〕《汉书》卷四八,《贾谊传》。

〔22〕《吕氏春秋·审分篇》。

〔23〕《日知录集释》卷一三,《分居》。

〔24〕《徽州千年契约文书》清民国编第八卷,《乾隆黟县胡氏阄书汇录》。

〔25〕《明会典》卷二○,《户口二·黄册》。

〔26〕《徽州千年契约文书》宋元明编第五卷,《嘉靖四十年孙时立阄书》。

〔27〕《徽州千年契约文书》宋元明编第十卷,《崇祯十七年胡氏立阄书》。

〔28〕《徽州千年契约文书》清民国编第四卷,《康熙三十年鲍廷佐等立〈地字号阄书〉》。

〔29〕《徽州千年契约文书》清民国编第七卷,《乾隆五年休宁汪尔承立分家书》。

〔30〕《明世宗实录》卷四八九。

〔31〕《王源谢氏孟宗谱》卷九《记》。

〔32〕《徽州千年契约文书》宋元明编第五卷,《嘉靖二十二年歙县余程氏立阄书》。

〔33〕《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254页。