| 明清史 |

清朝中期江南的一宗族与区域社会

——以上海曹氏为例的个案研究

佐藤仁史

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1996年04期

【原文出处】《学术月刊》(沪)1996年04期第83-89页

【作者简介】佐藤仁史,日本庆应义塾 大学硕士研究生;

〔内容提要〕本文以明清江南望族曹氏为个案,从它的形成、发展的全过程,探讨了曹氏家族的婚姻网络以及社会活动的扩大和发展等问题,并由此论证了明末清初以来地区社会行政权逐渐为地方望族和绅士所控制。

一、导论

以康乾盛世为代表的清朝是传统中国专制制度的极盛时期。以受到十八世纪西欧启蒙主义者的称赞的官僚制度而言,在雍正帝在位期间建立的由五六名军机大臣组成的高级决策机构——军机处,是传统专制制度完成的标志。但将眼光放在行政机构的最基本单位——县,其大部分的日常行政,如果没有得到所谓“绅士”的协助是行不通的。

战后日本的明清社会研究是从时代划分、围绕土地的生产关系等问题——换而言之,即从世界历史发展的普遍问题开始,站在以往研究获得成就的基础上,逐渐转向以“乡绅论”为代表的强调中国历史上特殊性的研究〔1〕。一九八二年在名古屋大学举行的学会上, 名古屋大学的森正夫教授提倡的“区域社会论”,是明清社会研究方法大的转折点〔2〕。“区域社会论”使许多年轻学者得到了极大的启发。 从那以后,诸多学者根据“区域社会论”在各领域开展研究。其中,宗族研究到目前为止获得了空前的成果。虽然说统称为宗族,以往例如乡绅,市场圈,地域社会,水利,移住等各角度的研究,与其说是宗族本身的研究,不如说是从宗族的观点来看从前的领域,因此,一九八二年以后的宗族研究给它们带来新颖而更为深入的理解〔3〕。 本文也是根据“区域社会论”的方法,以具体事例来探讨中国传统基层社会性质的问题。

关于传统基层社会性质的问题,以明清两代的上海地区而言,翻一翻清朝各时期的上海县志,就能发觉叶梦珠在《阅世编》中举出的上海曹氏,清朝一代,尤其在清朝中期,对上海地区具有极大的作用。而且关于上海曹氏的史料较丰富,通过分析上海曹氏可以了解当时上海地区的具体情况,传统基层社会的一个侧面。

在开始具体分析上海曹氏之前,一瞥此稿使用的史料。首先,《上海曹氏家谱》是复旦大学图书馆特藏室收藏的,民国十四年(1925年)第十三世曹浩主持编纂的第五个家谱。对照上海图书馆古籍室收藏的在民国三年(1914年)编纂的第四个家谱,除了关于民国三年以后的族人的记载以外,其他内容基本上都相同〔4〕。 由于其他家谱目前无从参考,此文仅用第五个家谱。其次,尽量利用各时期的上海县志以及有关曹氏的其他地区的方志。最后,上海曹氏不但辈出六名进士,而且也辈出许多文人。他们的文集、笔记之类的一部分传留至今,本稿尽可能利用这一切资料〔5〕。

二、上海曹氏的形成与发展

明末清初的曹氏

关于上海曹氏的由来,家谱有如下记载:“宋武惠王南渡之裔也”“我曹氏出于宋济阳武惠王后,为南渡十八房之一”〔6〕。 可见曹氏应属于南宋初年的北方移民。

《上海曹氏族谱》的记载开始于明成化年间从嘉定县移住到上海县的始迁祖曹阙。关于曹阙,除了移住与以医为业的个人信息以外,其他都付之阙如。第二世曹诚,住在上海县里,继承父业,行医谋生。

曹诚有四子。其中,曹国裕成为太医院吏目。尽管是微官,但他是曹氏中得到官位的第一人(国裕的儿子六韬也得到同样的官位)。国裕,六韬的官位是因为有曹氏做为医生的特殊知识而得到的。得到正途官位的曹氏族人(指某一个宗族的成员,以下均使用此名称)是第五世曹垂灿。他在曹氏于上海地区获得社会地位提高的过程中,占有关键性的位置。因此,参阅一下他的履历似有必要。曹垂灿生于万历四十二年(1614年),在明末清初动乱的环境中长大。清军南进江南一带的当年(1645年),就通过乡试,两年以后,考中进士。而后,立刻赶赴真定府藁城县就任知县。

清初,明遗民对华夷之别的观念严格而强烈。例如复社领导陈子龙在松江的反清起义,清朝刚占领江南之际,到处发生同样的事件。这个时期,曹氏似乎不太强调华夷之别,反而积极支持异民族的新政权。但这时期,曹氏与清朝政权的关系也非一帆风顺。吴仁安先生指出的望族衰落原因之一的“奏销案”中,〔7〕垂灿之弟。 曹垂云的名字也在名单内。虽然有“奏销案”的影响,但是对曹氏以后的发展似乎并没有太大的影响。

上海曹氏宗族组织的制度化

在日本的宗族研究中,关于宗族组织成因众说纷纭。其中,可以大约分为两个论点。一个以上田信先生为代表。他指出:自明朝中叶以来,里甲制的瓦解造成赋役、水利等公共事业机构的破坏。因此,最基层的行政单位——“县”对于生产现场的干预的比重日益增大。在此期间,分布在县各地的地域宗族,为了通过宗族内的绅士阶层在地方行政上扩大宗族的利益,形成以县为单位的“高位宗族”。同时,上田信先生还主张对于“高位宗族”的团结,共同祖先的祭祀、家谱编纂所起的作用之大〔8〕。与此相反,井上彻先生为代表的另一个论点。 强调宗族组织的形成为的是世世代代保持科举资格。负担常规的子弟教育费用,对于个别的家庭而言,负担甚重,为此宗族设置共同田产。利用其田产的地租来支付子弟教育费用。同时他对于传统知识分子以“修身、齐家、治国、平天下”为代表的秩序观所起之作用的重要性也十分重视〔9〕。

两者的论点中,宗族与地方行政的关系将在第四章加以分析。至于“高位宗族”的形式,曹氏不但规模极小,而且一向居住在县城里,所以未能确认其是否为“高位宗族”。井上先生的论点中科举资格与社会地位的相关性的问题与在第三章论及的内容有关。下面仅就共同财产、家谱编纂两点概述一下上海曹氏宗族组织的制度化。

清初文人叶梦珠,将垂灿的儿子曹泰会考中乡试之事看做曹氏成为望族的标志〔10〕。那时候,为了保持望族的地位,加强宗族组织、教育优秀子弟的风潮日益涌现出来。但这时候的曹氏宗族组织仍然处于自然状态,宗族的各项目也处于个别性、一次性阶段。例如,垂云在奏销案后,放弃学业,专心从事子弟教育。“族已日大,择子弟秀者,与遂安公(指垂灿——笔者),分月督课之。其率也喜同奖,其不率也怒同议。幼弟多子,而复举子抱乳之。其待诸族人也,未尝以富贵故加隆,贱贫故加杀,一视之而已矣。”〔11〕如上所述子弟教育的例子,散见于有关清初族人的行状。

以1700年为界,宗族组织制度化的趋势高涨。第一,祭田(共同财产,也被叫做义田,义庄等名称)的设置。这是由六世监生曹炳会主持进行的。“曹炳会,垂灿从子也……为族子两娶妇,毕又抚其孤。……晚年偕其兄炯会,创置义田,以赡族子。”〔12〕

康熙四十六年(1707年),炳会、炯会、煐会、培年四人分别提供出自己的田产做为祭田。到第一次编纂家谱的康熙六十年(1721年)为止,在炳会的经营下,扩大到将近二百亩的规模。祭田的地租,除了子弟教育费用之外,还负担每年在祠堂举行两次的祭祀以及挽救贫穷族人的费用。此点家谱的田产里没有直接的记载,但从前述炳会“传创置义田,以赡族子”〔13〕的部分以及关于炳会的儿子曹培廉“复于宗祠祭田外,增置义田,为族建义冢,瘗无后者”〔14〕的部分以及家谱的“田租所入,除完粮祭祀外,余以赡家族,如遇俭岁,不惜垫”〔15〕中能够得到证实。

第二,家谱的编纂。“尊祖故尊宗,敬宗故睦宗,士君子可一日忘所出自哉?”〔16〕。在传统社会里,对于宗族的团结,共有同一祖先的意识占极为重要的位置。编纂家谱以前,曹氏的族人经常谈到有关祖先的故事。〔17〕家谱的编纂可以说是这种故事的文字化。由于编纂家谱需要不少费用,直到祭田经营安定下来以后,康熙六十年终于被实现。与祭田的设置相同,由炳会培廉父子作主,在贡生曹杰士、以文才而著名的曹一士的合作下完成。

三、通婚网络——上海曹氏的婚姻状况

在处于极端重视血缘关系的传统社会里的中国人心目中,以女性为媒介的婚姻关系仅次于血缘关系。这为中国几千年来的文明史和家族婚姻制度史所证明,此论符合中国历史实际。但理所当然,如Freedman所述,婚姻关系并不一定十分稳定。为解除敌对关系而交换的婚姻,包括陷于极为紧张状态的婚姻之类的例子在中国东南地区也是存在的,这是不能否认的事实〔18〕暂且不论此类特殊的事例。本文将婚姻关系看做宗族关系的一个标志来分析上海曹氏的婚姻状况。关于婚姻的实际情况,家谱能提供较为详细的信息:出生年月之外,还有婚家的姓名、地位、籍贯等信息。因此,这一章就身份对应、婚姻的地理范围,进行统计处理。

身份上的对应

在传统中国,“门当户对”的观念,根深蒂固。当时的婚姻是由两方的父母作主,因此决定婚姻的最重要的因素是两方家长身份上的对应。从家谱里所能抽出的婚姻例子达1041件。其中,除了关于女儿婚姻的信息只载入女婿的身份,而其父亲的身份无法知道的例子以外,直接性的身份对应整理于下:

为方便起见,清朝各时期分为四个时期(明末清初,清朝初期,清朝中期,近代)〔19〕。具有生员以上学位的族人与具有学位的婚家结婚的比率分别如表一〔20〕。

表一 直接性的身份对应〔20〕

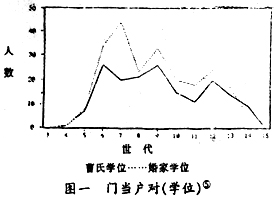

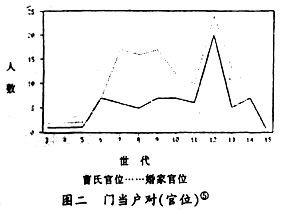

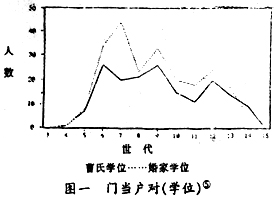

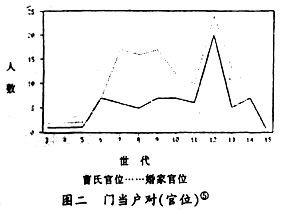

间接性身份对应。与直接性的身份对应相比,间接性的身份对应反映出门当户对的范围不仅仅限于个人的,宗族全体的威望也具有极大的影响力。下面是:图一——曹氏与婚家的各世代学位保有数的比较;图二——曹氏与婚家的各世代官位保有数的比较。

从两个表的结果可以归纳为两个特点:第一,图中曹氏与婚家的数量——尤其是有关学位方面的变动基本上是一致的。这说明决定社会地位最重要的因素归根结底还是与有否科举资格有关。从这个角度看,符合何炳棣关于社会流动的研究做出的结论。第二,虽然学位保有的数量显示逐渐下降的趋势,而在第十二世的官位数却有了大幅度的增加。当时正值太平天国前后,官位数增加的原因是捐纳购买。至此,经济上的成功也成为直接达到社会地位的手段之一。根据图表所示,说明这两个结论是完全正确的。

曹氏兴旺的清朝中期,宗族形成了紧密的通婚网络。从方志中得以确认的具有与属于同一宗族的二次以上的婚姻事例如下:陆氏——四次(秉绍、秉笏、秉乾、鸣琪),刘氏——三次(贞吉、梦金、尔荣),乔氏——两次(种吴、乔照),孙氏——两次(大经、梦圭),均为上海地区的宗族,并且都是上层绅士人士之间的婚姻〔23〕。进士,举人,贡生等相当于毕业生的资格(高级学位),可以直接入仕。而监生、生员不过是学生(初级学位),除非捐纳购买,否则无法入仕。方志的记载极其严格。与下层绅士通婚网络的例子,据《朱氏族谱》曹氏与朱氏之间共有十三例〔24〕。从此可推测出下层绅士有更加紧密而牢固的通婚网络。

通婚的地理范围

表二 通婚的地理范围〔25〕

当时通婚的地理范围是否有规律?为了搞明地理范围的变迁,与表一相同,分为四个时期,即是表二。从表二中,就当时的通婚地理范围可以举出如下特点:

第一,分类不明项目的占大约百分之六十七。属于此项目的婚姻事例大多数是无学位的族人。于是,按照高级学位,初级学位,无学位计算其亲家籍贯的比例得到的结果是:高级学位——57:52, 初级学位——159:115,无学位——728:163。由此可见,归类于不明项目的是无学位、贫穷的族人的婚姻。对一般的老百姓而言,广义的生活圈不会超过自己居住的村庄与最基层的市场。〔26〕考虑到这一点,可以判断此项目的婚姻实际上是属于上海县内的项目。

第二,松江府内的婚姻比率的逐渐减少。以华亭、南汇、嘉定的婚家最多,青浦、宝山次前三者。较为显著的是譬如周浦、七宝、南翔等与上海有密切关系的市镇的数量较多。这些市镇虽然属于另一个行政单位,但从市场、交通、水利等观点出发,可见这些地区形成了一个宽松的大区域。〔27〕

第三,松江府外的婚姻比率的增加。江浙地区的婚家占大多数。其中引人注目的是与“福建籍”“安徽籍”等在上海从事商业活动的阶层的婚姻事例证明了近代前夜,上海已成为全国性的长途贸易市场。

第四,父亲具有官途学位的族人婚姻,不论在哪一时期,哪一范围都比较普遍。这些都是通过官场的交际、应考之际的研究会或者诗会等同仁间的人际关系形成的传统的婚姻形式。

四、通婚网络与地方行政

如前所述,清朝中期,曹氏已有紧密的通婚网络。考察此网络,再慎重而仔细地翻阅《上海县志》里的各项地方行政,就能发现属于此通婚网络的绅士在各方面都参与地方行政的事实〔28〕。

社会福利活动。在较为脆弱的农业社会里,生产活动难免受到自然变化的影响。对此,地方绅士进行救济活动的记载,一般被叫做“荒政”,大多数的方志中有此项目。例如,康熙十九年(1680年),两广一带,年成不好,米价高涨,大量的流民流入县城。针对这一情况,曹垂灿,在进士张锡怿,孙大经(曹氏的婚家)的合作下,提供大米,在县城南门外的蒎溪堂开粥厂〔29〕。

如上所述,清朝初期,这些均为一个或几个大绅士领导下的活动。随着时间的推移,这些活动渐渐地成为绅士集团的共同形式。通婚网络是绅士成为县级社会活动领导阶层的标志,乾隆三十年(1765年)的活动是个好例子。引用如下:

三十年乙亥,禾稼不登,饥民遍野,知县李希舜详请蠲赈,奉宪奏,请奉旨缓徵漕米之半,借给种子,巡道申葛玺,同知县首先捐俸,邑绅元任梧州知府李宗、袁倡捐足钱一千千文助赈,曾受国恩不请,监生胡汝栋助赈一千两,议叙主簿,其绅士朱之淇、朱之灏、金应元、凌存济、乔钟沂、乔钟吴、周芳新、曹锡栋、曹锡棠、曹锡桐、李心怡、陈钟沣、姜天培、陆世林、瞿逢年、储全信等各捐木石,设粥厂于演武场,委县丞谢霖、典史何损监赈为绅士〔30〕。

另外,关于育婴堂经营的记载也提供了包括曹氏的通婚网络的领导阶层参与地方行政的例子。在男尊女卑的传统社会里,对处于糊口状况的老百姓而言,女儿做为劳动力的利用价值偏低,负担不起养活女儿的费用。因此,经常发生被叫做“溺女”的行为,与儒家学派的人道主义背道而驰。康熙四十九年(1710年),为了挽救贫穷家庭的婴儿,第一次设立了育婴堂。同治《上海县志》关于育婴堂的记载,乾隆四十八年(1783年)阶段的所订规约,显示由地方绅士的网络作主的地方行政制度化的萌芽。规约如下:

①司岁六人,专司义会存折,每年轮管取息,以供育婴之用。

②司月专司收发及察婴之事,每月轮管其会项,向司岁逐月票支应用。

③监会专司会项,毋许他用挪移,另有司募、司医、司租,诸人各尽心力其襄力堂事。

五、结论

从上述曹氏事例中可总结出如下特点:

第一,在上海曹氏宗族组织形成的过程中,可以看出绅士对宗族组织的作用的特点有从个别的、一次性的性质转向常规化、制度化的趋势。在五世垂灿第一次获得高级学位的清朝初期,如垂云的例子,已有宗族形成的倾向。大约以1700年为界,在第六世、七世的几个绅士的主持下,设置共同田产、建造宗祠、编纂家谱,终于成为名副其实的望族。

第二,与此同时,上海曹氏主要与上海地区的有力宗族形成巩固而紧密的通婚网络。笔者运用家谱里所能得到的有关婚姻的信息,就婚姻的身份上的对应和婚姻的地理范围两点,进行了初步的统计处理。统计结果表明当时上层社会的婚姻基本上符合“门当户对”的,近代以前的婚姻的决定因素是有否科举资格。婚姻无论在什么世代、什么地方、大多数集中在上海县的范围之内。正如上田信先生所指出的这与明末以来的县行政的重要化(意味着知县权限的增大)有密切的关系。曹氏通过与有力宗族的婚姻关系从县行政上谋取自己的利益,从这个观点来看,与上海以外的婚姻关系就没有多大意义了。所以松江府内的婚姻趋势表现逐渐减少。那么,与松江府外的广域婚姻事例的增加又意味着什么呢?因为家谱对族人和婚嫁职业似乎没有加以注意,不能一概而论,但随着上海做为区域市场的重要性的增加,与商人阶层有较为密切的关系是不足为奇的。曹氏不论哪一方面的规模(指族人、祭田等),与其他宗族相比,都并非最富裕的宗族。与富有财力宗族的婚姻是值得欢迎的一件事。对外来的商人而言,与在上海地区名望出色的望族的婚姻关系有利于更为顺利的商业活动。

第三,上海曹氏通过婚姻网络积极参与地方行政。以此现象最显著的荒政,育婴堂为例,以清初的由几个大绅士来执行的个别形式转向通过婚姻网络等私人关系进行的集团方式。再说,据乾隆48年关于育婴堂的记载〔31〕,育婴堂是由几个绅士组成的经营组织,意味着地方分权制度化的萌芽。

在结束此稿之前,笔者想提出今后研究宗族和亲族组织的一些问题。

首先,指出两种“覆盖面”。一种是数量上的覆盖面,另一种是地理上的覆盖面。宗族组织,由于地域不同而发生的不同的形态。中国地域辽阔,在进行某一个地区的微观研究的同时,也需要各地方的比较研究。

其次,宗族组织并非固定不变的。明末以来的高位宗族的发展是绅士为了在地方行政上扩大自己的利益而做的战略之一。那么,社会、经济等围绕宗族的环境的变动带来如何变化?关于此点《上海曹氏族谱》里有一段颇有意义的记载:

上海诸事得风气。清光绪三十一年,苏松太道袁树勖,准绅士所议,撤南市工程局,设城厢总工程局。冬十月实行地方自治。邑王氏、朱氏师仿其意,集族人为族会,从事家族立宪。宣统元年十月,润甫公於宗祠崇孝堂,前后两次邀集族人,决议仿行拟具简章。十一月朔冬至,通过简章,公举职员,正式成立族〔32〕。

对西方的“立宪”的概念进入中国之后,中国人的理解和中国式的现代化,“家族立宪”为我们提供别具一格的材料。

第三,此稿分析的婚姻事例,大多属于绅士阶层,其形态可以说是特殊的。那么,老百姓,尤其是在人口众多的中国占绝大部分的农民婚姻的阶层、职业、地理范围等实际情况又该做怎样的分析呢?此点家谱几乎没有提供多少信息。但近代的江南,资料丰富多彩,通过分析满铁上海事务所对江南几个地区进行的报告、土改时的农村调查文献,可以全面地理解。在研究文献资料的同时,应当双管齐下,进行就地考查,才能对农村家族的长期趋势有彻底的认识。

注释:

〔1〕岸本美绪:《明清时代の乡绅》, 《シ—リズ世界史ヘの问い》七,山川出版社,一九八九年。上所述的围绕绅士以前的研究动8向,此稿使我恍然大悟。

〔2〕森正夫:《中国前近代史研究における地域社会の视点一“地域社会とリ—ケ—”基调报告》,《地域社会の视点一地域社会とリ—ケ—》名古屋大学文学部东洋史研究室编,一九八二年。其要旨如下:“区域社会”不仅仅在同一的行政单位和市场圈里,而且也有跨越它们的。另外,意识形态不仅仅是统治阶级的工具,意识形态是指统治阶级、被统治阶级两者都共同遵守的意识所规定的规范。因此,研究意识形态其形成的背景、其结构、作用以及与其他因素之间的相互运动也是个值得研究的题目。

〔3〕中村哲夫:《中国前近代社会史研究序说》,法律文化社, 一九八四。上田信:《地域の履历—浙江省奉化县忠义乡—》,《社会经济史学》49—2,一九八二年。 同:《地域と宗族—浙江省山间部》,《东洋文化研究所纪要》94,一九八四年。西川喜久子:《“顺德北门罗氏族谱”考(上·下)》,《北陆史学》32·33,一九八三——一九八四年。山田贤:《清代の移住民社会—嘉庆白莲教反乱の基础的考察—》,《史林》69—6,一九八六年。

〔4〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一·目录,一九二五年。 据家谱,第二次、第三次家谱的编纂时期、主持者分别如下:第二次——于嘉庆五年(1800),九世洪梁、第三次——于同治三年(1864),十世树珊。

〔5〕曹骧:《上海曹氏书存目录》,《上海掌故丛书》, 成文出版社,一九八二年。

〔6〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一·谱例,一九二五年。

〔7〕参见吴仁安:《明清时期上海的望族》, 《历史研究》1992年第1期。

〔8〕见上田信先生的论文以及上田信:《明清期·浙东における州县行政と地域ェリ-ト》,《东洋史研究》46—3,一九八七年。

〔9〕井上彻:《宋代以降における宗族の特质の再检讨—仁井田同族“共同体”论をぬくつてへ》,《名古屋大学文学部东洋史研究报告》12,一九八七年。

〔10〕叶梦珠:《阅世编》卷七·门祚二,上海古籍出版社,一九八一年。

〔11〕曹一士:《四焉斋文集》卷八,行状。

〔12〕乾隆《上海县志》卷三十,独行。

〔13〕乾隆《上海县志》卷三十,独行。

〔14〕同治《上海县志》卷十三,人物。

〔15〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一,谱例。

〔16〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一,谱例。

〔17〕曹一士:《四焉斋文集》卷八,行状。

〔18〕M.Freedman, Chinese Lineage and Society; Fukien andKwangtung, Athlone Press, 1966。田村克己他译:《中国の宗族と社会》,弘文堂,一九八七年。

〔19〕各时期是:第一期——1650年以前,第二期——从1651年至1750年,第三期——从1751年至1850年,第四期——1851年以后。直接性的身份对应指具有学位的曹氏族人与亦具有学位的婚家通婚的比例;与此相反,虽然自己没有任何学位,但取得与具有学位的人婚姻关系,或者尽管自己具有学位,但对方没有学位,这些婚姻事例也有很多。这些婚姻事例意味着,从整个宗族的角度来讲,整个宗族的名望对决定婚姻对象起的作用之大。在此权宜以世代为单位来处理,将此后一种情况叫做间接性的身份对应。

〔20〕婚姻身份对应的构思从上田信:《家谱和区域社会研究》,《清代区域社会经济研究》中得到,中华书局,一九九二年。

〔21〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷2,三世次录。

〔22〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷2,三世次录。

〔23〕朱澄俭:《朱氏族谱》,一九二七年。十三名如下:九世——朝栋(监生)、增(主簿)、增(贡生)、文照(候选布政司理问)、朝相(候选布政司理问)、十世——增镐(候选太常寺博士)、增黼(候选州同)、增誉(议叙盐察使司问)、增启(主簿)、增泰(生员)、文赤(生员)、十一世——澄保(生员)、十二世——锡荣(儒林外郎)。

〔24〕陆秉乾、鸣琪均为生员。虽然《上海县志》选举里没有关于此两名直接的记载,但从县志的其他部分能够确认他们四个人属于同一宗族。

〔25〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷二、三世次录。

〔26〕G.W. Skinner, The City in Late Imperial China,Stanford, 1977。

〔27〕G.W. Skinner, The City in LateImperial China,Stanford, 1977。

〔28〕类似的事例可以散见于县志里的“仓库”、“水利”、“学校”等项目,因篇幅的关系在此不一一谈及。请参阅各时期的《上海县志》。

〔29〕乾隆《上海县志》卷九·荒政。

〔30〕乾隆《上海县志》卷九·荒政。文中人名下_____表示此人与曹氏有直接的婚姻关系;. . . . . 表示此人属于与曹氏有婚姻关系的宗族。

〔31〕乾隆《上海县志》卷七·育婴堂。

〔32〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷四·族会缘起。

【专 题 号】K24

【复印期号】1996年04期

【原文出处】《学术月刊》(沪)1996年04期第83-89页

【作者简介】佐藤仁史,日本庆应义塾 大学硕士研究生;

一、导论

以康乾盛世为代表的清朝是传统中国专制制度的极盛时期。以受到十八世纪西欧启蒙主义者的称赞的官僚制度而言,在雍正帝在位期间建立的由五六名军机大臣组成的高级决策机构——军机处,是传统专制制度完成的标志。但将眼光放在行政机构的最基本单位——县,其大部分的日常行政,如果没有得到所谓“绅士”的协助是行不通的。

战后日本的明清社会研究是从时代划分、围绕土地的生产关系等问题——换而言之,即从世界历史发展的普遍问题开始,站在以往研究获得成就的基础上,逐渐转向以“乡绅论”为代表的强调中国历史上特殊性的研究〔1〕。一九八二年在名古屋大学举行的学会上, 名古屋大学的森正夫教授提倡的“区域社会论”,是明清社会研究方法大的转折点〔2〕。“区域社会论”使许多年轻学者得到了极大的启发。 从那以后,诸多学者根据“区域社会论”在各领域开展研究。其中,宗族研究到目前为止获得了空前的成果。虽然说统称为宗族,以往例如乡绅,市场圈,地域社会,水利,移住等各角度的研究,与其说是宗族本身的研究,不如说是从宗族的观点来看从前的领域,因此,一九八二年以后的宗族研究给它们带来新颖而更为深入的理解〔3〕。 本文也是根据“区域社会论”的方法,以具体事例来探讨中国传统基层社会性质的问题。

关于传统基层社会性质的问题,以明清两代的上海地区而言,翻一翻清朝各时期的上海县志,就能发觉叶梦珠在《阅世编》中举出的上海曹氏,清朝一代,尤其在清朝中期,对上海地区具有极大的作用。而且关于上海曹氏的史料较丰富,通过分析上海曹氏可以了解当时上海地区的具体情况,传统基层社会的一个侧面。

在开始具体分析上海曹氏之前,一瞥此稿使用的史料。首先,《上海曹氏家谱》是复旦大学图书馆特藏室收藏的,民国十四年(1925年)第十三世曹浩主持编纂的第五个家谱。对照上海图书馆古籍室收藏的在民国三年(1914年)编纂的第四个家谱,除了关于民国三年以后的族人的记载以外,其他内容基本上都相同〔4〕。 由于其他家谱目前无从参考,此文仅用第五个家谱。其次,尽量利用各时期的上海县志以及有关曹氏的其他地区的方志。最后,上海曹氏不但辈出六名进士,而且也辈出许多文人。他们的文集、笔记之类的一部分传留至今,本稿尽可能利用这一切资料〔5〕。

二、上海曹氏的形成与发展

明末清初的曹氏

关于上海曹氏的由来,家谱有如下记载:“宋武惠王南渡之裔也”“我曹氏出于宋济阳武惠王后,为南渡十八房之一”〔6〕。 可见曹氏应属于南宋初年的北方移民。

《上海曹氏族谱》的记载开始于明成化年间从嘉定县移住到上海县的始迁祖曹阙。关于曹阙,除了移住与以医为业的个人信息以外,其他都付之阙如。第二世曹诚,住在上海县里,继承父业,行医谋生。

曹诚有四子。其中,曹国裕成为太医院吏目。尽管是微官,但他是曹氏中得到官位的第一人(国裕的儿子六韬也得到同样的官位)。国裕,六韬的官位是因为有曹氏做为医生的特殊知识而得到的。得到正途官位的曹氏族人(指某一个宗族的成员,以下均使用此名称)是第五世曹垂灿。他在曹氏于上海地区获得社会地位提高的过程中,占有关键性的位置。因此,参阅一下他的履历似有必要。曹垂灿生于万历四十二年(1614年),在明末清初动乱的环境中长大。清军南进江南一带的当年(1645年),就通过乡试,两年以后,考中进士。而后,立刻赶赴真定府藁城县就任知县。

清初,明遗民对华夷之别的观念严格而强烈。例如复社领导陈子龙在松江的反清起义,清朝刚占领江南之际,到处发生同样的事件。这个时期,曹氏似乎不太强调华夷之别,反而积极支持异民族的新政权。但这时期,曹氏与清朝政权的关系也非一帆风顺。吴仁安先生指出的望族衰落原因之一的“奏销案”中,〔7〕垂灿之弟。 曹垂云的名字也在名单内。虽然有“奏销案”的影响,但是对曹氏以后的发展似乎并没有太大的影响。

上海曹氏宗族组织的制度化

在日本的宗族研究中,关于宗族组织成因众说纷纭。其中,可以大约分为两个论点。一个以上田信先生为代表。他指出:自明朝中叶以来,里甲制的瓦解造成赋役、水利等公共事业机构的破坏。因此,最基层的行政单位——“县”对于生产现场的干预的比重日益增大。在此期间,分布在县各地的地域宗族,为了通过宗族内的绅士阶层在地方行政上扩大宗族的利益,形成以县为单位的“高位宗族”。同时,上田信先生还主张对于“高位宗族”的团结,共同祖先的祭祀、家谱编纂所起的作用之大〔8〕。与此相反,井上彻先生为代表的另一个论点。 强调宗族组织的形成为的是世世代代保持科举资格。负担常规的子弟教育费用,对于个别的家庭而言,负担甚重,为此宗族设置共同田产。利用其田产的地租来支付子弟教育费用。同时他对于传统知识分子以“修身、齐家、治国、平天下”为代表的秩序观所起之作用的重要性也十分重视〔9〕。

两者的论点中,宗族与地方行政的关系将在第四章加以分析。至于“高位宗族”的形式,曹氏不但规模极小,而且一向居住在县城里,所以未能确认其是否为“高位宗族”。井上先生的论点中科举资格与社会地位的相关性的问题与在第三章论及的内容有关。下面仅就共同财产、家谱编纂两点概述一下上海曹氏宗族组织的制度化。

清初文人叶梦珠,将垂灿的儿子曹泰会考中乡试之事看做曹氏成为望族的标志〔10〕。那时候,为了保持望族的地位,加强宗族组织、教育优秀子弟的风潮日益涌现出来。但这时候的曹氏宗族组织仍然处于自然状态,宗族的各项目也处于个别性、一次性阶段。例如,垂云在奏销案后,放弃学业,专心从事子弟教育。“族已日大,择子弟秀者,与遂安公(指垂灿——笔者),分月督课之。其率也喜同奖,其不率也怒同议。幼弟多子,而复举子抱乳之。其待诸族人也,未尝以富贵故加隆,贱贫故加杀,一视之而已矣。”〔11〕如上所述子弟教育的例子,散见于有关清初族人的行状。

以1700年为界,宗族组织制度化的趋势高涨。第一,祭田(共同财产,也被叫做义田,义庄等名称)的设置。这是由六世监生曹炳会主持进行的。“曹炳会,垂灿从子也……为族子两娶妇,毕又抚其孤。……晚年偕其兄炯会,创置义田,以赡族子。”〔12〕

康熙四十六年(1707年),炳会、炯会、煐会、培年四人分别提供出自己的田产做为祭田。到第一次编纂家谱的康熙六十年(1721年)为止,在炳会的经营下,扩大到将近二百亩的规模。祭田的地租,除了子弟教育费用之外,还负担每年在祠堂举行两次的祭祀以及挽救贫穷族人的费用。此点家谱的田产里没有直接的记载,但从前述炳会“传创置义田,以赡族子”〔13〕的部分以及关于炳会的儿子曹培廉“复于宗祠祭田外,增置义田,为族建义冢,瘗无后者”〔14〕的部分以及家谱的“田租所入,除完粮祭祀外,余以赡家族,如遇俭岁,不惜垫”〔15〕中能够得到证实。

第二,家谱的编纂。“尊祖故尊宗,敬宗故睦宗,士君子可一日忘所出自哉?”〔16〕。在传统社会里,对于宗族的团结,共有同一祖先的意识占极为重要的位置。编纂家谱以前,曹氏的族人经常谈到有关祖先的故事。〔17〕家谱的编纂可以说是这种故事的文字化。由于编纂家谱需要不少费用,直到祭田经营安定下来以后,康熙六十年终于被实现。与祭田的设置相同,由炳会培廉父子作主,在贡生曹杰士、以文才而著名的曹一士的合作下完成。

三、通婚网络——上海曹氏的婚姻状况

在处于极端重视血缘关系的传统社会里的中国人心目中,以女性为媒介的婚姻关系仅次于血缘关系。这为中国几千年来的文明史和家族婚姻制度史所证明,此论符合中国历史实际。但理所当然,如Freedman所述,婚姻关系并不一定十分稳定。为解除敌对关系而交换的婚姻,包括陷于极为紧张状态的婚姻之类的例子在中国东南地区也是存在的,这是不能否认的事实〔18〕暂且不论此类特殊的事例。本文将婚姻关系看做宗族关系的一个标志来分析上海曹氏的婚姻状况。关于婚姻的实际情况,家谱能提供较为详细的信息:出生年月之外,还有婚家的姓名、地位、籍贯等信息。因此,这一章就身份对应、婚姻的地理范围,进行统计处理。

身份上的对应

在传统中国,“门当户对”的观念,根深蒂固。当时的婚姻是由两方的父母作主,因此决定婚姻的最重要的因素是两方家长身份上的对应。从家谱里所能抽出的婚姻例子达1041件。其中,除了关于女儿婚姻的信息只载入女婿的身份,而其父亲的身份无法知道的例子以外,直接性的身份对应整理于下:

为方便起见,清朝各时期分为四个时期(明末清初,清朝初期,清朝中期,近代)〔19〕。具有生员以上学位的族人与具有学位的婚家结婚的比率分别如表一〔20〕。

时期 总数 成功率 一期 17(100%) 4(23.5%) 二期 146(100%) 46(31.5%) 三期 83(100%) 27(32.5%) 四期 46(100%) 11(23.9%) |

表一 直接性的身份对应〔20〕

间接性身份对应。与直接性的身份对应相比,间接性的身份对应反映出门当户对的范围不仅仅限于个人的,宗族全体的威望也具有极大的影响力。下面是:图一——曹氏与婚家的各世代学位保有数的比较;图二——曹氏与婚家的各世代官位保有数的比较。

从两个表的结果可以归纳为两个特点:第一,图中曹氏与婚家的数量——尤其是有关学位方面的变动基本上是一致的。这说明决定社会地位最重要的因素归根结底还是与有否科举资格有关。从这个角度看,符合何炳棣关于社会流动的研究做出的结论。第二,虽然学位保有的数量显示逐渐下降的趋势,而在第十二世的官位数却有了大幅度的增加。当时正值太平天国前后,官位数增加的原因是捐纳购买。至此,经济上的成功也成为直接达到社会地位的手段之一。根据图表所示,说明这两个结论是完全正确的。

曹氏兴旺的清朝中期,宗族形成了紧密的通婚网络。从方志中得以确认的具有与属于同一宗族的二次以上的婚姻事例如下:陆氏——四次(秉绍、秉笏、秉乾、鸣琪),刘氏——三次(贞吉、梦金、尔荣),乔氏——两次(种吴、乔照),孙氏——两次(大经、梦圭),均为上海地区的宗族,并且都是上层绅士人士之间的婚姻〔23〕。进士,举人,贡生等相当于毕业生的资格(高级学位),可以直接入仕。而监生、生员不过是学生(初级学位),除非捐纳购买,否则无法入仕。方志的记载极其严格。与下层绅士通婚网络的例子,据《朱氏族谱》曹氏与朱氏之间共有十三例〔24〕。从此可推测出下层绅士有更加紧密而牢固的通婚网络。

通婚的地理范围

时期 上海县内 松江府内 松江府外 不明 总计 一期 37(51.4%) 12(16.7%) 1(1.4%) 22(30.5%) 72 二期 84(23.4%) 41(11.4%) 14(3.9%) 221(61.2%) 360 三期 56(19.5%) 19(6.4%) 29(9.7%) 104(65.5%) 298 四期 23(7.4%) 13(4.2%) 29(9.3%) 246(79.6%) 311 总计 200 85 73 683 1041 |

表二 通婚的地理范围〔25〕

当时通婚的地理范围是否有规律?为了搞明地理范围的变迁,与表一相同,分为四个时期,即是表二。从表二中,就当时的通婚地理范围可以举出如下特点:

第一,分类不明项目的占大约百分之六十七。属于此项目的婚姻事例大多数是无学位的族人。于是,按照高级学位,初级学位,无学位计算其亲家籍贯的比例得到的结果是:高级学位——57:52, 初级学位——159:115,无学位——728:163。由此可见,归类于不明项目的是无学位、贫穷的族人的婚姻。对一般的老百姓而言,广义的生活圈不会超过自己居住的村庄与最基层的市场。〔26〕考虑到这一点,可以判断此项目的婚姻实际上是属于上海县内的项目。

第二,松江府内的婚姻比率的逐渐减少。以华亭、南汇、嘉定的婚家最多,青浦、宝山次前三者。较为显著的是譬如周浦、七宝、南翔等与上海有密切关系的市镇的数量较多。这些市镇虽然属于另一个行政单位,但从市场、交通、水利等观点出发,可见这些地区形成了一个宽松的大区域。〔27〕

第三,松江府外的婚姻比率的增加。江浙地区的婚家占大多数。其中引人注目的是与“福建籍”“安徽籍”等在上海从事商业活动的阶层的婚姻事例证明了近代前夜,上海已成为全国性的长途贸易市场。

第四,父亲具有官途学位的族人婚姻,不论在哪一时期,哪一范围都比较普遍。这些都是通过官场的交际、应考之际的研究会或者诗会等同仁间的人际关系形成的传统的婚姻形式。

四、通婚网络与地方行政

如前所述,清朝中期,曹氏已有紧密的通婚网络。考察此网络,再慎重而仔细地翻阅《上海县志》里的各项地方行政,就能发现属于此通婚网络的绅士在各方面都参与地方行政的事实〔28〕。

社会福利活动。在较为脆弱的农业社会里,生产活动难免受到自然变化的影响。对此,地方绅士进行救济活动的记载,一般被叫做“荒政”,大多数的方志中有此项目。例如,康熙十九年(1680年),两广一带,年成不好,米价高涨,大量的流民流入县城。针对这一情况,曹垂灿,在进士张锡怿,孙大经(曹氏的婚家)的合作下,提供大米,在县城南门外的蒎溪堂开粥厂〔29〕。

如上所述,清朝初期,这些均为一个或几个大绅士领导下的活动。随着时间的推移,这些活动渐渐地成为绅士集团的共同形式。通婚网络是绅士成为县级社会活动领导阶层的标志,乾隆三十年(1765年)的活动是个好例子。引用如下:

三十年乙亥,禾稼不登,饥民遍野,知县李希舜详请蠲赈,奉宪奏,请奉旨缓徵漕米之半,借给种子,巡道申葛玺,同知县首先捐俸,邑绅元任梧州知府李宗、袁倡捐足钱一千千文助赈,曾受国恩不请,监生胡汝栋助赈一千两,议叙主簿,其绅士朱之淇、朱之灏、金应元、凌存济、乔钟沂、乔钟吴、周芳新、曹锡栋、曹锡棠、曹锡桐、李心怡、陈钟沣、姜天培、陆世林、瞿逢年、储全信等各捐木石,设粥厂于演武场,委县丞谢霖、典史何损监赈为绅士〔30〕。

另外,关于育婴堂经营的记载也提供了包括曹氏的通婚网络的领导阶层参与地方行政的例子。在男尊女卑的传统社会里,对处于糊口状况的老百姓而言,女儿做为劳动力的利用价值偏低,负担不起养活女儿的费用。因此,经常发生被叫做“溺女”的行为,与儒家学派的人道主义背道而驰。康熙四十九年(1710年),为了挽救贫穷家庭的婴儿,第一次设立了育婴堂。同治《上海县志》关于育婴堂的记载,乾隆四十八年(1783年)阶段的所订规约,显示由地方绅士的网络作主的地方行政制度化的萌芽。规约如下:

①司岁六人,专司义会存折,每年轮管取息,以供育婴之用。

②司月专司收发及察婴之事,每月轮管其会项,向司岁逐月票支应用。

③监会专司会项,毋许他用挪移,另有司募、司医、司租,诸人各尽心力其襄力堂事。

五、结论

从上述曹氏事例中可总结出如下特点:

第一,在上海曹氏宗族组织形成的过程中,可以看出绅士对宗族组织的作用的特点有从个别的、一次性的性质转向常规化、制度化的趋势。在五世垂灿第一次获得高级学位的清朝初期,如垂云的例子,已有宗族形成的倾向。大约以1700年为界,在第六世、七世的几个绅士的主持下,设置共同田产、建造宗祠、编纂家谱,终于成为名副其实的望族。

第二,与此同时,上海曹氏主要与上海地区的有力宗族形成巩固而紧密的通婚网络。笔者运用家谱里所能得到的有关婚姻的信息,就婚姻的身份上的对应和婚姻的地理范围两点,进行了初步的统计处理。统计结果表明当时上层社会的婚姻基本上符合“门当户对”的,近代以前的婚姻的决定因素是有否科举资格。婚姻无论在什么世代、什么地方、大多数集中在上海县的范围之内。正如上田信先生所指出的这与明末以来的县行政的重要化(意味着知县权限的增大)有密切的关系。曹氏通过与有力宗族的婚姻关系从县行政上谋取自己的利益,从这个观点来看,与上海以外的婚姻关系就没有多大意义了。所以松江府内的婚姻趋势表现逐渐减少。那么,与松江府外的广域婚姻事例的增加又意味着什么呢?因为家谱对族人和婚嫁职业似乎没有加以注意,不能一概而论,但随着上海做为区域市场的重要性的增加,与商人阶层有较为密切的关系是不足为奇的。曹氏不论哪一方面的规模(指族人、祭田等),与其他宗族相比,都并非最富裕的宗族。与富有财力宗族的婚姻是值得欢迎的一件事。对外来的商人而言,与在上海地区名望出色的望族的婚姻关系有利于更为顺利的商业活动。

第三,上海曹氏通过婚姻网络积极参与地方行政。以此现象最显著的荒政,育婴堂为例,以清初的由几个大绅士来执行的个别形式转向通过婚姻网络等私人关系进行的集团方式。再说,据乾隆48年关于育婴堂的记载〔31〕,育婴堂是由几个绅士组成的经营组织,意味着地方分权制度化的萌芽。

在结束此稿之前,笔者想提出今后研究宗族和亲族组织的一些问题。

首先,指出两种“覆盖面”。一种是数量上的覆盖面,另一种是地理上的覆盖面。宗族组织,由于地域不同而发生的不同的形态。中国地域辽阔,在进行某一个地区的微观研究的同时,也需要各地方的比较研究。

其次,宗族组织并非固定不变的。明末以来的高位宗族的发展是绅士为了在地方行政上扩大自己的利益而做的战略之一。那么,社会、经济等围绕宗族的环境的变动带来如何变化?关于此点《上海曹氏族谱》里有一段颇有意义的记载:

上海诸事得风气。清光绪三十一年,苏松太道袁树勖,准绅士所议,撤南市工程局,设城厢总工程局。冬十月实行地方自治。邑王氏、朱氏师仿其意,集族人为族会,从事家族立宪。宣统元年十月,润甫公於宗祠崇孝堂,前后两次邀集族人,决议仿行拟具简章。十一月朔冬至,通过简章,公举职员,正式成立族〔32〕。

对西方的“立宪”的概念进入中国之后,中国人的理解和中国式的现代化,“家族立宪”为我们提供别具一格的材料。

第三,此稿分析的婚姻事例,大多属于绅士阶层,其形态可以说是特殊的。那么,老百姓,尤其是在人口众多的中国占绝大部分的农民婚姻的阶层、职业、地理范围等实际情况又该做怎样的分析呢?此点家谱几乎没有提供多少信息。但近代的江南,资料丰富多彩,通过分析满铁上海事务所对江南几个地区进行的报告、土改时的农村调查文献,可以全面地理解。在研究文献资料的同时,应当双管齐下,进行就地考查,才能对农村家族的长期趋势有彻底的认识。

注释:

〔1〕岸本美绪:《明清时代の乡绅》, 《シ—リズ世界史ヘの问い》七,山川出版社,一九八九年。上所述的围绕绅士以前的研究动8向,此稿使我恍然大悟。

〔2〕森正夫:《中国前近代史研究における地域社会の视点一“地域社会とリ—ケ—”基调报告》,《地域社会の视点一地域社会とリ—ケ—》名古屋大学文学部东洋史研究室编,一九八二年。其要旨如下:“区域社会”不仅仅在同一的行政单位和市场圈里,而且也有跨越它们的。另外,意识形态不仅仅是统治阶级的工具,意识形态是指统治阶级、被统治阶级两者都共同遵守的意识所规定的规范。因此,研究意识形态其形成的背景、其结构、作用以及与其他因素之间的相互运动也是个值得研究的题目。

〔3〕中村哲夫:《中国前近代社会史研究序说》,法律文化社, 一九八四。上田信:《地域の履历—浙江省奉化县忠义乡—》,《社会经济史学》49—2,一九八二年。 同:《地域と宗族—浙江省山间部》,《东洋文化研究所纪要》94,一九八四年。西川喜久子:《“顺德北门罗氏族谱”考(上·下)》,《北陆史学》32·33,一九八三——一九八四年。山田贤:《清代の移住民社会—嘉庆白莲教反乱の基础的考察—》,《史林》69—6,一九八六年。

〔4〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一·目录,一九二五年。 据家谱,第二次、第三次家谱的编纂时期、主持者分别如下:第二次——于嘉庆五年(1800),九世洪梁、第三次——于同治三年(1864),十世树珊。

〔5〕曹骧:《上海曹氏书存目录》,《上海掌故丛书》, 成文出版社,一九八二年。

〔6〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一·谱例,一九二五年。

〔7〕参见吴仁安:《明清时期上海的望族》, 《历史研究》1992年第1期。

〔8〕见上田信先生的论文以及上田信:《明清期·浙东における州县行政と地域ェリ-ト》,《东洋史研究》46—3,一九八七年。

〔9〕井上彻:《宋代以降における宗族の特质の再检讨—仁井田同族“共同体”论をぬくつてへ》,《名古屋大学文学部东洋史研究报告》12,一九八七年。

〔10〕叶梦珠:《阅世编》卷七·门祚二,上海古籍出版社,一九八一年。

〔11〕曹一士:《四焉斋文集》卷八,行状。

〔12〕乾隆《上海县志》卷三十,独行。

〔13〕乾隆《上海县志》卷三十,独行。

〔14〕同治《上海县志》卷十三,人物。

〔15〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一,谱例。

〔16〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷一,谱例。

〔17〕曹一士:《四焉斋文集》卷八,行状。

〔18〕M.Freedman, Chinese Lineage and Society; Fukien andKwangtung, Athlone Press, 1966。田村克己他译:《中国の宗族と社会》,弘文堂,一九八七年。

〔19〕各时期是:第一期——1650年以前,第二期——从1651年至1750年,第三期——从1751年至1850年,第四期——1851年以后。直接性的身份对应指具有学位的曹氏族人与亦具有学位的婚家通婚的比例;与此相反,虽然自己没有任何学位,但取得与具有学位的人婚姻关系,或者尽管自己具有学位,但对方没有学位,这些婚姻事例也有很多。这些婚姻事例意味着,从整个宗族的角度来讲,整个宗族的名望对决定婚姻对象起的作用之大。在此权宜以世代为单位来处理,将此后一种情况叫做间接性的身份对应。

〔20〕婚姻身份对应的构思从上田信:《家谱和区域社会研究》,《清代区域社会经济研究》中得到,中华书局,一九九二年。

〔21〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷2,三世次录。

〔22〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷2,三世次录。

〔23〕朱澄俭:《朱氏族谱》,一九二七年。十三名如下:九世——朝栋(监生)、增(主簿)、增(贡生)、文照(候选布政司理问)、朝相(候选布政司理问)、十世——增镐(候选太常寺博士)、增黼(候选州同)、增誉(议叙盐察使司问)、增启(主簿)、增泰(生员)、文赤(生员)、十一世——澄保(生员)、十二世——锡荣(儒林外郎)。

〔24〕陆秉乾、鸣琪均为生员。虽然《上海县志》选举里没有关于此两名直接的记载,但从县志的其他部分能够确认他们四个人属于同一宗族。

〔25〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷二、三世次录。

〔26〕G.W. Skinner, The City in Late Imperial China,Stanford, 1977。

〔27〕G.W. Skinner, The City in LateImperial China,Stanford, 1977。

〔28〕类似的事例可以散见于县志里的“仓库”、“水利”、“学校”等项目,因篇幅的关系在此不一一谈及。请参阅各时期的《上海县志》。

〔29〕乾隆《上海县志》卷九·荒政。

〔30〕乾隆《上海县志》卷九·荒政。文中人名下_____表示此人与曹氏有直接的婚姻关系;. . . . . 表示此人属于与曹氏有婚姻关系的宗族。

〔31〕乾隆《上海县志》卷七·育婴堂。

〔32〕曹浩:《上海曹氏族谱》卷四·族会缘起。