| 明清史 |

明钱的东流对日本钱币文化的影响

王裕巽/王廷洽

【专题名称】明清史

【专 题 号】K24

【复印期号】1996年02期

【原文出处】《上海师范大学学报:哲社版》1995年04期第98-104页

华夏文明的光辉广被西太平洋地区,中国文化流泽日本尤为深厚,其钱币文化亦受中国深刻影响。日本古代货币史上,除依籍中国铜钱流通的漫长岁月外,仅有前后两次由本国官方自铸钱币的阶段,分别开始于唐代和明代铜钱大量流入日本之后。

以往学术界在中国钱币文化东传及其对日本之影响的研究中,多着重于唐、宋两代有关课题,尚未对明代钱币输入日本的情况及相关问题作探讨。本文专此作简论,抛砖引玉,以求正于方家。

一、明钱外流大潮和主要流向

洪武二十七年,禁用铜钱以维护宝钞流通。永乐、宣德两朝,虽仍继洪武禁用钱之政策,但未停铸钱,年铸额大略维持在十万贯左右,用于给赐“外番”和对外“采办”的大宗支出中。因此,永宣两朝形成了明钱外流的最高潮。及至正统初,弛用钱之禁后,随国内流通钱币总额的不断增长,景泰、成化时期,官方逐渐紧缩铜钱外流。嘉靖前后,铜钱走私已成为中国铜钱外流的主要途径,隆庆以降,铜钱外流渐趋止歇。

明钱外流的重要流向是日本、朝鲜、琉球以及越南和“西洋”一些国家。这些国家在与明朝的经济交往中,皆以金、银及土特产换取中国铜钱与货物,如锡蓝对“中国麝香、宁丝、色绢、青瓷盘碗、铜钱、樟脑甚喜,则将宝石珍珠换易”。[①]

明代对西北域外虽亦有部分铜钱流出,但数量不大。

明代铜钱外流大潮中分流虽多,但其中最主要的流向是日本。明朝洪武至隆庆、万历之交,正是日本足利氏流治的室町幕府时代,其地方各藩“大名”多赖商业为重要经济支柱,沿海诸藩尤重海商。全国商业发达,通货需求量很大,但其对“倭不自铸,但用中国古钱而已”[②]日本天皇在呈明国书中亦云:“书籍铜钱,仰之上国,其来外牟”[③]。日本国内铜钱价甚高,“每一千文价银四两,其福建新铸钱(私铸劣钱),每千价银一两二钱”[④],自中国输入铜钱,可获利三、四倍。故日本赴华贡使、随贡人员及海商人等,皆曾求获铜钱返日。

遣使臣赴异域采办方物和外国来华朝贡是明王朝官方外贸的基本方式。明朝廷在这类贸易中,多兼具“怀柔远人,示中国之富强”的目的,不仅采办给价优厚,在朝贡这种特殊贸易方式中,对入贡国的贡物、附进物都以“赏赐”名义给付远超实值的高价,并对贡使随进诸物亦予厚赏,还许其及随从、商贾人等以所带商货,于明贡领赏结束后,在会同馆开市二至五日。对日本随贡人员携货贸易,亦颇优渥,即使为违禁品,仍许其市卖。如永乐元年,日本贡使人等至宁波候命入京之时,以私运之兵器鬻予当地百姓。礼官奏报请有司依“番使入中国不得私携兵器”之故事治违禁日本人员之罪,成祖诏云:“外夷修贡,履险蹈危来远,所费实多,有所齑以助资斧,亦人情”,令“其兵器亦准市值市之,毋阻”[⑤]。在上述朝贡及会同馆开市等对外贸易中,铜钱作为重要的支付手段。“永乐中屡用以颁赐外夷,宣德因之”[⑥],铜钱不仅作为对朝贡的答赐而大量外流,同时,在朝廷准许的正、附贡外附带货物的开市买卖中,“蕃夷”诸商亦以货物、白银之类易取民间铜钱,随载而返。

此外,经朝廷外遣使臣采办方物或赍诏币封赏而流出的铜钱,数额亦甚巨。如永乐十九年四月,侍讲邹辑言:“朝廷岁令天下有司织锦、铸铜钱,遣内宦赍往外番及西北买马收货,所出常数千万,而所取曾不及其一二”[⑦]。郑和于永乐年间及宣德中,七下西洋,宝船“多费金币”,载大量金银、铜钱用于对沿途各国的赏赐与贸易支付[⑧]。

经朝廷对朝贡国诸种赏赐情形给付中的铜钱外流,数量亦甚巨大。永乐时期,赐日本、朝鲜等东、西洋朝贡国的赏赍中常有铜钱一项,如永乐三年,成祖赐日本“其王九章冕服及钞、钱、锦绮,加等而还”[⑨]。其中的铜钱赏赐额很大,如永乐五年,“赐(日本)王白金一千两,铜钱一万五千缗……并赐王妃白金二百五十金(两),铜钱五十缗”[⑩]。

明朝对贡物远逾市值数倍的“给赏”,致使日本等国正贡、附进物和贡使自进物、随贡人员所带货物的数额不断增加。日本由于对铜钱的迫切需要和贩运铜钱的获利巨大,输华贡品和物货的增加尤为突出,逐渐成为明朝财政开支的沉重负担和府库与民间铜钱巨额外流的主要流向。如日本贡船带来之刀剑,在日本国内每把市价八百至一千文,而明朝却给付每把五千文,差价高达五倍[(11)]。此后,日本贡船所带刀剑数量激增,在第二期勘合贸易中第一、第二次勘合船所进刀剑不过三千把,第三次,即达九千九百八把,第四次跃为三万余把,第六次竟达三万七千余把。据日本学者木宫泰彦统计,于此前后十一次勘合中,日本输华刀剑不下二十万把[(12)]。仅此刀剑一项,永乐、宣德期间明朝以给价方式流出的铜钱至少达一百万贯之巨,合当时明朝十年铸钱之总额。景泰四年十二月,礼部奏宫中反映了日本国这一突出情况,奏云:“日本国有附进物,……比旧时(永宣朝)俱增数十倍,盖缘旧日获利而去,今日数倍而来”[(13)],已难依永、宣时旧例支应[(14)]。

日本是中国明朝前期铜钱外流大潮中的最主要流向。

二、明中期紧缩铜钱外流和对日本的政策倾斜

宣德以后,朝廷对朝贡给赐有所“撙节”,其中铜钱付给一项,更因英宗弛用钱之禁后,国内流通需用之增加而渐见紧缩,自正统至正德时期,铜钱外流的数额与速度都逐步下降,对朝贡所进正贡外附进诸物的赏付渐向市价靠近。如景泰四年十二月,日本贡船携来之附进物若按宣德八年例赏付,“除折绢布外,其铜钱总二十一万七千七百三十二贯一百文,时直银二十一万七千七百三十二两有奇”,但“计其贡物,时值甚廉”。得旨,依有司之议,“估时值给之”,应合“钱三万四千七百九十两,直铜钱三万四千七百九十贯”[(15)],最终则定为“除银、绢布外,给线五万贯”[(16)]付赏后,日贡使允澎于次年正月上奏争乞云:“蒙赐附进物价值比宣德间十分之一。乞照旧给赏”。奉诏“命加铜钱一万贯”。但“允澎犹以为少”,遂令“更加绢布给之”[(17)]。实际上宣德后诸朝,对贡国赏付中渐不用钱,如景泰五年,“琉球国王尚泰久奏请将附搭物货照永乐、宣德间例,给赐铜钱”,礼部奏:“铜钱系中国所用,难以准给,宜照旧折支绢布等物”。帝从之,不予铜钱[(18)]。天顺、成化时期,朝廷对铜钱支付贡赏之费已紧缩颇严,如成化十年四月,琉球使臣沈满志等来华朝贡,“乞如旧制给铜钱。不许”[(19)]。这一政策,对西太平洋地区依籍或主要依籍中国铜钱流通的日本、琉球、朝鲜等国影响很大,形成国内通货紧缺的局面,日本所受影响尤大。成化五年,日本室町幕府派贡船三艘来华,所呈国书中乞求给赏铜钱以济急,国书曰:“今求二物(书籍与铜钱),伏希奏达,以满所欲,……,永乐间多给铜钱,近无此举,故今库索然,何以利民?钦待周急”[(20)]。是年三月,日贡船三号船土官元树以“途中遭风,丧失方物”为由,“奏乞赐铜钱五千贯。礼部执奏不与,帝特准与五百贯”[(21)]。明宪宗的这一举措,表明明朝廷在铜钱外流问题上对日本实行倾斜政策,不仅如此,还对日本继续有大宗额外赏赐铜钱之事。如成化十三年九月,日贡使又“述其王意,请于常例外增赐。命赐钱五万贯”[(22)]。正统、景泰、天顺、成化、正德数朝皆未铸钱,此增赐额按永乐、宣德时期年铸额计,已达半年铸钱总量,数额仍不小。但从明朝官方铜钱外流的大额流向看,已仅余日本一国;从铜钱外流的数额考察,则较永、宣二朝已显著减缩。

明朝在紧缩铜钱外流的政策实施过程中,虽对日本格外“施恩”,采取与其它国家有别的倾斜待遇。但除本国白银外,长期领先中国铜钱流通的日本,却面临通货不足流通阻竭的困境。为继续从中国取得相当数量的铜钱,日本加强了在中国东南沿海的铜钱走私活动。如史述日本“惟用中国古钱,每钱一文,价银四厘。向者福建龙溪私自铸钱市之。彼重中国之钱,不计龙溪之伪”[(23)]又如广东新宁蚝冈之民以其私铸钱,“时与新会民交通,载往交趾、广西,或下海售之”[(24)]。而在隆庆开放海上贸易之前,经“倭夷、贡寇必经之路”的浙江“倭巢双屿港”及“东连日本”,其民习于“载货通番”的福建月港走私出洋,运往日本的铜钱亦很多。

由于明代在万历中期以前,制钱铸行少,钱值居高不下,为民所宝用,走私流出之铜钱大多为南方沿海地区所铸之轻劣私钱,售价甚廉。故在此期间走私日本的铜钱虽多,但在总体上对明朝政府紧缩铜钱外流的政策实效,不发生多大的实质性影响。同时,中国民间私铸钱的大量流入日本,却填补了日本在明朝特许其继续获得部分中国铜钱后仍存在通货不足的巨大缺口。

三、明朝隆庆以降铜钱东流的逐步止歇

明朝隆庆年间开放海上贸易后,东来的葡萄牙、西班牙、荷兰等西方海上殖民国家,先后成为东亚中、日等国的海上贸易对象,贸易商品的主体构成和西太平洋区域的国际贸易价格都发生了与欧洲市场相联系的重要变动。明朝依靠生丝、丝织、棉织品及瓷器等商品输出所具有的巨大出超优势,获得大量白银的持续流入。日本对中国的商品需求也有相应变动,“彼中百货,取资于我。最多无若丝,次则瓷;最急者无如药。通国所用,展转灌输,不厌多也”[(25)]由于日本对中国生丝、丝绵、棉布、红丝及瓷器等商品需要量的增长和国际市场价格的变化,中日的差价扩大。海商走私铜钱的获利率已渐不及上述诸种商品的贩卖,贩运铜钱的行业遂趋低落,渐被中日海商所放弃。于是,继明朝政府紧缩铜钱外流之后,中国民间的铜钱外流亦趋低落。至万历中期日本开始自铸钱后,终渐止歇。明万历本《日本考》记云:“(日本)今用之铜钱,乃铸,……另用以三文抵白银一分,总钱一千称为一贯,值银三两,由琉球、高丽以得中国之钱为样,本国照样铸之”[(26)]。

中日之间丝、棉诸类商品的差价,虽在宣德、正统年间已很明显,亦有海商专事这类商品的贩运。但至嘉靖、隆庆时期,诸种记载中所录中日间差价,几乎皆云:“利可十倍”[(27)],“其利十倍”[(28)],“通番获利十倍”[(29)]。如其时丝价,朱纨《甓余杂著》记有宁波客人“哄称有湖丝”六担,卖于日本商人,“骗去银三百两”,合每担五十两。而史述当时日本“每百斤(丝)值银五、六百两”[(30)],中日之间的差价确为十倍或十余倍。以丝贩日之获利已远高于铜钱走私,商人求利,自然择优厚者为之。

隆庆以降,即使中国海商赴日之船,亦少见附载铜钱为货者。如万历三十七年,海尚陈振宇、陈德运赴日本坊津澳的货物为缎、绫、青绸、光素、素绫、丝绸、绸帽料、素绸、蓝绸以及大量天鹅绒、湖丝、毛毡、扣线等纺织物和纺织原料[(31)]。又如明末崇祯十四年六至七月,郑芝龙有三艘商船先后到达日本长崎港,共载白生丝二万五千七百斤,黄生丝一万五千五百五十斤,各种纺织品十四万另七百六十尺。三船皆未运贩铜钱。其中七月四日抵达长崎的第三艘船所载货物总计白生丝一万四千斤、黄生丝一万三千五百斤,红绸一万匹,白麻布二千匹,白绸四千三百匹,缎二千七百匹,生麻布一千五百匹,天鹅绒四百七十五匹,白纱绫二万一千三百匹,绢丝二百五十斤,素绸四十匹[(32)]此时,日本自铸钱数量增加较快,铸钱技术亦已娴熟,在其流通界完全取代中国铜钱之大势已十分明显,中国铜钱东流日本之历史遂告终结。

四、明钱对日本钱币文化发展的影响

元末,日本已有向中国求取铜钱供其国用实有损国体的看法。1334年,日本后醍醐天皇就曾于建元元年(相当于元朝元统二年)筹划自铸铜钱。事虽未就,但反映了日本统治层中确已出现摆脱依籍中国铜钱流通局面的意向。明中后期,日本通货之需求又受制于中国朝廷的铜钱外流统制政策,隆庆以降,又因海上贸易形势的新发展而使中国铜钱经商人之手输入日本的数量不断减缩,终使日本当权阶层进一步倾向于自铸铜钱以取代对中国钱币的依赖。1590年,丰臣秀吉统一日本(相当于明万历十八年),着手于实行先取朝鲜后侵中国的扩张计划,以取代中国在西太平洋地区的地位。1592年(明万历二十年),终于爆发了中国援朝对日之战,日本自铸钱币之事遂成迫切之务。1596年,日本后阳成天皇庆长元年(明万历二十四年),在丰臣秀吉主持下,日本开铸庆长通宝钱,正式开始了日本第二次自铸铜钱阶段。

在日本开铸庆长通宝钱之前,日本自室町中叶已开始仿中国洪武通宝钱铸宝钱,钱皆铸有记地文字,有背文作“加”、“治”、“木”三种,日本《东亚钱志》记其铸地为岛津氏领内加治木,用作对外贸易,俗称“加治木钱”。永乐通宝钱大量流入日本后,日本又仿铸之,对永乐通宝的仿铸量大大超过“加治木钱”,日本考古资料为此提供了实证。如宫崎县臼杵郡曾出土古钱7719枚,其中有洪武钱273枚,日本仿铸洪武钱123枚;永乐钱200枚,日本仿铸永乐钱2592枚,越南仿铸永乐钱3枚[(33)]。由于都是为填补当时日本流通中所依赖的中国铜钱的不足而仿造之明代年号钱,所以不是日本第二次自铸钱币的正式起点。

日本在1596年开始,止于1871年的第二次自铸钱币过程中(相当于明神宗万历二十四年至清穆宗同治十年),经历了两个阶段。

第一阶段,自庆长元年至1783年光格天皇天明三年(清乾隆四十八年)止,计八十七年。从后阳成天皇于庆长元年开铸庆长通宝钱起,历庆长十一年,德川家康于关东复铸庆长通宝;1619年,后水尾天皇元和五年(明万历四十七年)铸元和通宝钱;1625年,后水尾天皇宽永二年(明天启五年)德川家康开铸宽永通宝钱,此后,在1708年东山天皇宝永五年改铸宝永通宝钱以前,各代天皇皆铸宽永钱,故宽永通宝钱品类繁杂,背文有记地、记年、记数之分,亦有不少背铸各种水波纹或其它图形,计有千余种。

这一阶段日本所铸庆长、元和、宽永、宝永城,皆属承效中国明钱之品,形制、文字、轮廓布局及径量等反映钱币文化内涵的各方面,所蕴明永乐通宝钱风格尤为突出,在庆长通宝和元和通宝钱上更其明显。因此,在日本第二次自铸钱币时期的前一阶段,基本上仍继其第一次自铸钱币时期全盘承取中国钱币文化的方式,仅变承效中国唐开元钱为明永乐等钱,日本尚未形成具有鲜明的本民族特色的成熟的钱币文化。但在其所铸宽永通宝和宝永通宝钱之背文中,出现的水波纹和背轮上打有“永世久永”文字等,为中国唐、宋、明、清朝铜钱所未见,却显示了日本钱币文化开始探寻摆脱单纯模仿中国的旧模式的历史动向。

第二阶段,自1784年日本光格天皇天明四年(清乾隆四十九年)至1871年日本明治天皇四年开铸仙台通宝钱起,经1835年仁孝天皇天保六年铸天保通宝钱与万年通宝钱;1857年孝明天皇安政四年铸箱馆通宝;1861年孝明天皇文久元年铸琉球通宝、文久二年铸筑前通宝、文久三年铸文久永宝,又于其庆应三年铸盛冈铜山钱,是年,明治天皇继位,此后未闻新铸明治铜钱。

这一阶段日本所铸各种铜钱虽币文仍用汉字,仍取中孔钱式,除盛冈铜钱外仍皆遵宝文钱制,但其余如钱币外形、孔式等形制、背文或图纹及面背布局等组成钱币文化之要素,皆出现了与前诸神承仿中国铜钱的日本自铸钱明显相异的变革,形成具有鲜明特点的两类日本钱。

其一是方形方孔式或圆形异式孔的纵横轴等长式钱。前者如仙台通宝,因此特式而被称为“角钱”;后者如箱馆通宝,有圆形圆孔与圆形八角孔两式。

其二是龟形(即椭圆形)方孔的长纵轴式钱。天保通宝、万年通宝、琉球通宝、筑前通宝、盛冈铜山等钱皆是。这种显示日本钱币独有特色的椭圆的方孔铜钱都是当百钱,其面文一概沿长纵轴直到穿孔上下各两字,与传统的钱面文字分列穿孔上、下、左、右的布面迥异。背皆铸记值文字,大多为背穿上铸“当百”二字,穿下铸金工花押图形,亦有背穿上下分铸“当·百”字样或背穿上下分铸“百文·通用”者。椭圆形钱凡需记年、记地者,亦不再效法中国铜钱多用背文铸记年、记地文字之法。而新创日本钱币特有的标式方法。即用钱廓宽狭“埋物”与否,背穿下金工花押图案的差异来标识铸期;用钱侧所打不同的花纹印记以分别铸地。日本《天保钱谱凡例》记曰:“天保六年初铸之天保通宝当百钱,为细廓者。弘化四年继铸之天保当百钱,为廓内有埋物,成为广廓,其痕迹可见者。文久三年继铸之天保当百钱,为未见埋物痕迹之广廓者”。又记曰:“天保百文钱之外侧所打之印,虽有多少小异,普通皆系用桐叶。由所铸造之各钱炉之不同,故所打之印亦异。例如秋田铸之天保钱,于桐叶之外用模仿桐叶之竹叶状龙胆;鹿儿岛之天保钱、琉球通宝之一‘廿’字印,系萨摩之廿字(鹿儿岛、琉球等处属萨摩州)”。

从上举的两类日本自铸钱考察,可知日本在本阶段铸钱中,已把对中国钱币文化的接受方式从以前的完全取法推进到与本民族文化相融合的新阶段,形成既饱蕴中国钱币文化影响又具本民族鲜明特点的日本钱币文化,其方形方孔(角钱)和龟形方孔钱尤具日本风格,不需只读钱文内容,一望可知为日本钱。可以说这二类钱是日本钱币文化正式定型的标志。

在日本第二次自铸钱币的全过程中,其钱币文化的发展、定型虽主要在后半期,但却是以前半期明永乐通宝钱为主的中国时代钱币文化为广泛流泽为基础的,而且其铸钱工艺的成熟和铸钱量的迅速提高,也都是在晚明至明末期间达到的。1651年(清顺治七年),日本已在长崎代中国南明王朝的郑成功铸造永历通宝钱,有行书与篆书两种,此后继续为据台湾抗清的郑氏后人铸造永历钱[(34)],证实从明末至清初时期起,日本铸钱工艺已不逊于中国,其铸钱量不仅足供国内通货之需且有余力。事实上从清初开始,日本所铸宽永通宝钱已不断流入中国,至今在中国犹常见之。1670年(清康熙九年),日本灵元天皇诏禁中国钱流通,此后二百年间,是日本以自铸钱构成其流通钱币结构的时期。1868年,明治天皇治二年实行维新变法,效法欧美,明治五年,开始采用西方印制。经此,近代中国在光绪年间开始的币制改革,反过来受到日本的影响。

据日本考古资料证实,中国流入其国最多的铜钱是宋钱,明钱居第二位,但在日本第二次自铸钱币过程的前半期,显示出以永乐通宝钱为代表的中国明代钱币文化的重大和深刻的影响,其主要原因有二。

一、明代前、中期,中国钱币文化进入了一个新的发展阶段,一扫宋钱版别,分等繁多、背文复杂、大小不一、钱文书体歧异之风。在明洪武以后,自永乐至隆庆时期各朝铸行之钱皆仅平钱一等[(35)],钱制简明划一,轮廓钱式明洁,钱文书皆为真书,较宋钱更利于流通而获得日本流通界的欢迎。其中,版式统一、铸作精整、钱文秀逸的永乐通宝钱更为社会上下所采用,其流入日本的数量又多,影响尤大。在东方钱币文化中,中孔钱式、文字书法、面背布局等艺术性要素固然重要,但其铸式、分等、轻重大小与钱制等涉及流通特性的要素,但其铸式、分等、轻重大小与钱制等涉及流通特性的要素,却是钱币作为通货首先必须利于使用的法则所在。永乐通宝钱不仅两者皆备,且其流通特性优于宋钱,是明代中国钱币文化较宋元时代发展的具体标志,必然成为这一时期日本最仰慕的蓝本。

二、明钱既具较宋元等钱更方便流通的优点,又在日本商业日趋发达之时大量流入其国,布及日本流通界,在其“当代”社会经济周转中发挥重要作用。自1336年至1573年(元末顺帝至元二年至明神宗万历元年),日本南北朝至室町时代的政府皆规定必须以中国铜钱缴纳税项,以划一政府经税款收入之铜钱的单位价值和总额实值,以永乐通宝为代表的洪武以后诸种明前中期钱,包括明后期初的嘉靖、隆庆钱,以其钱制划一而成为社会上下税课和各种支付的标准计数单位,成为日本社会经济生活中“须臾不可缺少的东西”[(36)]。自永乐以降日本继续使用中国铜钱的一百数十年间,日本流通钱币结构中虽包括宋元钱和其它诸种中国古钱,但构成其时标准钱的却是以永乐通宝为代表的是明钱。正因为如此,所以日本在庆长元年开始自铸钱时,其庆长通宝钱就是以永乐通宝钱为楷模的。取法于本国流通界公认的标准钱铸新钱,以维持原有的正常流通秩序,这也是必然的。

明钱大量流入日本,并在流通中国钱币的当时的日本取得其它诸朝中国铜钱的优势地位的本身,不仅证明中国钱币文化在明代的新发展,而且证明中国钱币自秦汉时代流绎日本起,经一千五百余年而至明代,继续对日本发生深刻的影响,并为日本钱币文化的发展与最终定型提供了更高的起点。所以在对中国钱币文化东流日本及其影响的研究中,应把与日本第二次自铸钱币直接衔接的明代相关问题适时列入课题。

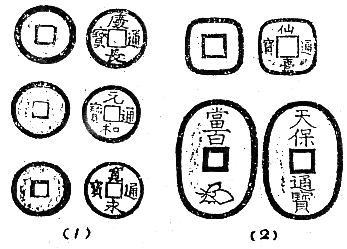

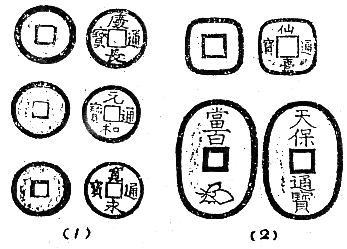

日本第二次自铸钱币时期所铸铜钱举例

1.仿明式钱 2.后半阶段所铸具有鲜明特色的日本钱

注释:

①马欢:《嬴涯胜览》。

②《筹海图编·古文钱》

③《善邻国宝记》

④《筹海图编·古文钱》

⑤《明史》卷322《外国三·日本》。

⑥《续文献通考》卷11《钱币五》。

⑦《明大政纂要》卷16;《明史》卷164《邹辑传》。

⑧《明史》卷304《宦官一·郑和传》。

⑨《明史》卷322《外国三·日本》。

⑩《明成祖实录》卷49,永乐五年五月己卯。

(11)[日]木宫泰彦:《日本文化交流史》五《明清篇》。

(12)[日]木宫泰彦:《日本文化交流史》五《明清篇》。下述日本向中国输出刀剑而获得的中国铜钱总额,是据每把五千文估算的。有说日本仅此项输出就获得中国钱千万贯(亦有说四千万贯的),这样的估计似太高了。

(13)《明英宗实录》卷236,景泰四年十二月甲申。

(14)《续文献通考》卷11《钱币五》。

(15)《明英宗实录》卷236,景泰四年十二月甲申。

(16)(17)(18)《续文献通考》卷11《钱币五》。

(19)《明宪宗实录》卷127成化十年四月丙辰。

(20)《善邻国宝记》

(21)《明宪宗实录》卷63,成化五年二月甲午。所记元木作玄木。

(22)《明史》卷322《外国三·日本》。

(23)《日本一·铜钱》

(24)明嘉靖本《新宁县志·食货·钱法》。

(25)徐光启:《徐文定公集》;《明经世文编》卷491。

(26)明万历本,李谦、郝杰:《日本考》卷2《贸易》。

(27)《海澄县志》卷15。

(28)《龙溪县志》卷22《海赋》。

(29)《兵科抄浙江抚张正登题本》,《明清史料》正编第七本。

(30)郑若曾:《郑开阳杂著》卷四;李恭、郝杰:《日本考》。

(31)(日)木宫泰产:《日中文化交流史》五《明清篇》。

(32)《长崎商馆日记》第一辑。

(33)[日]石井研堂:《土中的古钱界》,《货币》第223号。

(34)江日升:《台湾外纪》:顺治八年十二月郑成功获日本“相助铜铅,令官协理,铸铜熕、永历钱”;康熙五年及十三年,郑经先是“上通日本……并铸永历钱”,复遣官员“驾船往日本,铸永历钱”。

(35)永乐至隆庆各朝中,仅嘉靖曾铸折二、当三、当五、当十共四等大钱,但每种仅三万枚,铸成后贮库并未发行流通。

(36)[日]中村新太郎:《日中两千年》第191页。^

【专 题 号】K24

【复印期号】1996年02期

【原文出处】《上海师范大学学报:哲社版》1995年04期第98-104页

以往学术界在中国钱币文化东传及其对日本之影响的研究中,多着重于唐、宋两代有关课题,尚未对明代钱币输入日本的情况及相关问题作探讨。本文专此作简论,抛砖引玉,以求正于方家。

一、明钱外流大潮和主要流向

洪武二十七年,禁用铜钱以维护宝钞流通。永乐、宣德两朝,虽仍继洪武禁用钱之政策,但未停铸钱,年铸额大略维持在十万贯左右,用于给赐“外番”和对外“采办”的大宗支出中。因此,永宣两朝形成了明钱外流的最高潮。及至正统初,弛用钱之禁后,随国内流通钱币总额的不断增长,景泰、成化时期,官方逐渐紧缩铜钱外流。嘉靖前后,铜钱走私已成为中国铜钱外流的主要途径,隆庆以降,铜钱外流渐趋止歇。

明钱外流的重要流向是日本、朝鲜、琉球以及越南和“西洋”一些国家。这些国家在与明朝的经济交往中,皆以金、银及土特产换取中国铜钱与货物,如锡蓝对“中国麝香、宁丝、色绢、青瓷盘碗、铜钱、樟脑甚喜,则将宝石珍珠换易”。[①]

明代对西北域外虽亦有部分铜钱流出,但数量不大。

明代铜钱外流大潮中分流虽多,但其中最主要的流向是日本。明朝洪武至隆庆、万历之交,正是日本足利氏流治的室町幕府时代,其地方各藩“大名”多赖商业为重要经济支柱,沿海诸藩尤重海商。全国商业发达,通货需求量很大,但其对“倭不自铸,但用中国古钱而已”[②]日本天皇在呈明国书中亦云:“书籍铜钱,仰之上国,其来外牟”[③]。日本国内铜钱价甚高,“每一千文价银四两,其福建新铸钱(私铸劣钱),每千价银一两二钱”[④],自中国输入铜钱,可获利三、四倍。故日本赴华贡使、随贡人员及海商人等,皆曾求获铜钱返日。

遣使臣赴异域采办方物和外国来华朝贡是明王朝官方外贸的基本方式。明朝廷在这类贸易中,多兼具“怀柔远人,示中国之富强”的目的,不仅采办给价优厚,在朝贡这种特殊贸易方式中,对入贡国的贡物、附进物都以“赏赐”名义给付远超实值的高价,并对贡使随进诸物亦予厚赏,还许其及随从、商贾人等以所带商货,于明贡领赏结束后,在会同馆开市二至五日。对日本随贡人员携货贸易,亦颇优渥,即使为违禁品,仍许其市卖。如永乐元年,日本贡使人等至宁波候命入京之时,以私运之兵器鬻予当地百姓。礼官奏报请有司依“番使入中国不得私携兵器”之故事治违禁日本人员之罪,成祖诏云:“外夷修贡,履险蹈危来远,所费实多,有所齑以助资斧,亦人情”,令“其兵器亦准市值市之,毋阻”[⑤]。在上述朝贡及会同馆开市等对外贸易中,铜钱作为重要的支付手段。“永乐中屡用以颁赐外夷,宣德因之”[⑥],铜钱不仅作为对朝贡的答赐而大量外流,同时,在朝廷准许的正、附贡外附带货物的开市买卖中,“蕃夷”诸商亦以货物、白银之类易取民间铜钱,随载而返。

此外,经朝廷外遣使臣采办方物或赍诏币封赏而流出的铜钱,数额亦甚巨。如永乐十九年四月,侍讲邹辑言:“朝廷岁令天下有司织锦、铸铜钱,遣内宦赍往外番及西北买马收货,所出常数千万,而所取曾不及其一二”[⑦]。郑和于永乐年间及宣德中,七下西洋,宝船“多费金币”,载大量金银、铜钱用于对沿途各国的赏赐与贸易支付[⑧]。

经朝廷对朝贡国诸种赏赐情形给付中的铜钱外流,数量亦甚巨大。永乐时期,赐日本、朝鲜等东、西洋朝贡国的赏赍中常有铜钱一项,如永乐三年,成祖赐日本“其王九章冕服及钞、钱、锦绮,加等而还”[⑨]。其中的铜钱赏赐额很大,如永乐五年,“赐(日本)王白金一千两,铜钱一万五千缗……并赐王妃白金二百五十金(两),铜钱五十缗”[⑩]。

明朝对贡物远逾市值数倍的“给赏”,致使日本等国正贡、附进物和贡使自进物、随贡人员所带货物的数额不断增加。日本由于对铜钱的迫切需要和贩运铜钱的获利巨大,输华贡品和物货的增加尤为突出,逐渐成为明朝财政开支的沉重负担和府库与民间铜钱巨额外流的主要流向。如日本贡船带来之刀剑,在日本国内每把市价八百至一千文,而明朝却给付每把五千文,差价高达五倍[(11)]。此后,日本贡船所带刀剑数量激增,在第二期勘合贸易中第一、第二次勘合船所进刀剑不过三千把,第三次,即达九千九百八把,第四次跃为三万余把,第六次竟达三万七千余把。据日本学者木宫泰彦统计,于此前后十一次勘合中,日本输华刀剑不下二十万把[(12)]。仅此刀剑一项,永乐、宣德期间明朝以给价方式流出的铜钱至少达一百万贯之巨,合当时明朝十年铸钱之总额。景泰四年十二月,礼部奏宫中反映了日本国这一突出情况,奏云:“日本国有附进物,……比旧时(永宣朝)俱增数十倍,盖缘旧日获利而去,今日数倍而来”[(13)],已难依永、宣时旧例支应[(14)]。

日本是中国明朝前期铜钱外流大潮中的最主要流向。

二、明中期紧缩铜钱外流和对日本的政策倾斜

宣德以后,朝廷对朝贡给赐有所“撙节”,其中铜钱付给一项,更因英宗弛用钱之禁后,国内流通需用之增加而渐见紧缩,自正统至正德时期,铜钱外流的数额与速度都逐步下降,对朝贡所进正贡外附进诸物的赏付渐向市价靠近。如景泰四年十二月,日本贡船携来之附进物若按宣德八年例赏付,“除折绢布外,其铜钱总二十一万七千七百三十二贯一百文,时直银二十一万七千七百三十二两有奇”,但“计其贡物,时值甚廉”。得旨,依有司之议,“估时值给之”,应合“钱三万四千七百九十两,直铜钱三万四千七百九十贯”[(15)],最终则定为“除银、绢布外,给线五万贯”[(16)]付赏后,日贡使允澎于次年正月上奏争乞云:“蒙赐附进物价值比宣德间十分之一。乞照旧给赏”。奉诏“命加铜钱一万贯”。但“允澎犹以为少”,遂令“更加绢布给之”[(17)]。实际上宣德后诸朝,对贡国赏付中渐不用钱,如景泰五年,“琉球国王尚泰久奏请将附搭物货照永乐、宣德间例,给赐铜钱”,礼部奏:“铜钱系中国所用,难以准给,宜照旧折支绢布等物”。帝从之,不予铜钱[(18)]。天顺、成化时期,朝廷对铜钱支付贡赏之费已紧缩颇严,如成化十年四月,琉球使臣沈满志等来华朝贡,“乞如旧制给铜钱。不许”[(19)]。这一政策,对西太平洋地区依籍或主要依籍中国铜钱流通的日本、琉球、朝鲜等国影响很大,形成国内通货紧缺的局面,日本所受影响尤大。成化五年,日本室町幕府派贡船三艘来华,所呈国书中乞求给赏铜钱以济急,国书曰:“今求二物(书籍与铜钱),伏希奏达,以满所欲,……,永乐间多给铜钱,近无此举,故今库索然,何以利民?钦待周急”[(20)]。是年三月,日贡船三号船土官元树以“途中遭风,丧失方物”为由,“奏乞赐铜钱五千贯。礼部执奏不与,帝特准与五百贯”[(21)]。明宪宗的这一举措,表明明朝廷在铜钱外流问题上对日本实行倾斜政策,不仅如此,还对日本继续有大宗额外赏赐铜钱之事。如成化十三年九月,日贡使又“述其王意,请于常例外增赐。命赐钱五万贯”[(22)]。正统、景泰、天顺、成化、正德数朝皆未铸钱,此增赐额按永乐、宣德时期年铸额计,已达半年铸钱总量,数额仍不小。但从明朝官方铜钱外流的大额流向看,已仅余日本一国;从铜钱外流的数额考察,则较永、宣二朝已显著减缩。

明朝在紧缩铜钱外流的政策实施过程中,虽对日本格外“施恩”,采取与其它国家有别的倾斜待遇。但除本国白银外,长期领先中国铜钱流通的日本,却面临通货不足流通阻竭的困境。为继续从中国取得相当数量的铜钱,日本加强了在中国东南沿海的铜钱走私活动。如史述日本“惟用中国古钱,每钱一文,价银四厘。向者福建龙溪私自铸钱市之。彼重中国之钱,不计龙溪之伪”[(23)]又如广东新宁蚝冈之民以其私铸钱,“时与新会民交通,载往交趾、广西,或下海售之”[(24)]。而在隆庆开放海上贸易之前,经“倭夷、贡寇必经之路”的浙江“倭巢双屿港”及“东连日本”,其民习于“载货通番”的福建月港走私出洋,运往日本的铜钱亦很多。

由于明代在万历中期以前,制钱铸行少,钱值居高不下,为民所宝用,走私流出之铜钱大多为南方沿海地区所铸之轻劣私钱,售价甚廉。故在此期间走私日本的铜钱虽多,但在总体上对明朝政府紧缩铜钱外流的政策实效,不发生多大的实质性影响。同时,中国民间私铸钱的大量流入日本,却填补了日本在明朝特许其继续获得部分中国铜钱后仍存在通货不足的巨大缺口。

三、明朝隆庆以降铜钱东流的逐步止歇

明朝隆庆年间开放海上贸易后,东来的葡萄牙、西班牙、荷兰等西方海上殖民国家,先后成为东亚中、日等国的海上贸易对象,贸易商品的主体构成和西太平洋区域的国际贸易价格都发生了与欧洲市场相联系的重要变动。明朝依靠生丝、丝织、棉织品及瓷器等商品输出所具有的巨大出超优势,获得大量白银的持续流入。日本对中国的商品需求也有相应变动,“彼中百货,取资于我。最多无若丝,次则瓷;最急者无如药。通国所用,展转灌输,不厌多也”[(25)]由于日本对中国生丝、丝绵、棉布、红丝及瓷器等商品需要量的增长和国际市场价格的变化,中日的差价扩大。海商走私铜钱的获利率已渐不及上述诸种商品的贩卖,贩运铜钱的行业遂趋低落,渐被中日海商所放弃。于是,继明朝政府紧缩铜钱外流之后,中国民间的铜钱外流亦趋低落。至万历中期日本开始自铸钱后,终渐止歇。明万历本《日本考》记云:“(日本)今用之铜钱,乃铸,……另用以三文抵白银一分,总钱一千称为一贯,值银三两,由琉球、高丽以得中国之钱为样,本国照样铸之”[(26)]。

中日之间丝、棉诸类商品的差价,虽在宣德、正统年间已很明显,亦有海商专事这类商品的贩运。但至嘉靖、隆庆时期,诸种记载中所录中日间差价,几乎皆云:“利可十倍”[(27)],“其利十倍”[(28)],“通番获利十倍”[(29)]。如其时丝价,朱纨《甓余杂著》记有宁波客人“哄称有湖丝”六担,卖于日本商人,“骗去银三百两”,合每担五十两。而史述当时日本“每百斤(丝)值银五、六百两”[(30)],中日之间的差价确为十倍或十余倍。以丝贩日之获利已远高于铜钱走私,商人求利,自然择优厚者为之。

隆庆以降,即使中国海商赴日之船,亦少见附载铜钱为货者。如万历三十七年,海尚陈振宇、陈德运赴日本坊津澳的货物为缎、绫、青绸、光素、素绫、丝绸、绸帽料、素绸、蓝绸以及大量天鹅绒、湖丝、毛毡、扣线等纺织物和纺织原料[(31)]。又如明末崇祯十四年六至七月,郑芝龙有三艘商船先后到达日本长崎港,共载白生丝二万五千七百斤,黄生丝一万五千五百五十斤,各种纺织品十四万另七百六十尺。三船皆未运贩铜钱。其中七月四日抵达长崎的第三艘船所载货物总计白生丝一万四千斤、黄生丝一万三千五百斤,红绸一万匹,白麻布二千匹,白绸四千三百匹,缎二千七百匹,生麻布一千五百匹,天鹅绒四百七十五匹,白纱绫二万一千三百匹,绢丝二百五十斤,素绸四十匹[(32)]此时,日本自铸钱数量增加较快,铸钱技术亦已娴熟,在其流通界完全取代中国铜钱之大势已十分明显,中国铜钱东流日本之历史遂告终结。

四、明钱对日本钱币文化发展的影响

元末,日本已有向中国求取铜钱供其国用实有损国体的看法。1334年,日本后醍醐天皇就曾于建元元年(相当于元朝元统二年)筹划自铸铜钱。事虽未就,但反映了日本统治层中确已出现摆脱依籍中国铜钱流通局面的意向。明中后期,日本通货之需求又受制于中国朝廷的铜钱外流统制政策,隆庆以降,又因海上贸易形势的新发展而使中国铜钱经商人之手输入日本的数量不断减缩,终使日本当权阶层进一步倾向于自铸铜钱以取代对中国钱币的依赖。1590年,丰臣秀吉统一日本(相当于明万历十八年),着手于实行先取朝鲜后侵中国的扩张计划,以取代中国在西太平洋地区的地位。1592年(明万历二十年),终于爆发了中国援朝对日之战,日本自铸钱币之事遂成迫切之务。1596年,日本后阳成天皇庆长元年(明万历二十四年),在丰臣秀吉主持下,日本开铸庆长通宝钱,正式开始了日本第二次自铸铜钱阶段。

在日本开铸庆长通宝钱之前,日本自室町中叶已开始仿中国洪武通宝钱铸宝钱,钱皆铸有记地文字,有背文作“加”、“治”、“木”三种,日本《东亚钱志》记其铸地为岛津氏领内加治木,用作对外贸易,俗称“加治木钱”。永乐通宝钱大量流入日本后,日本又仿铸之,对永乐通宝的仿铸量大大超过“加治木钱”,日本考古资料为此提供了实证。如宫崎县臼杵郡曾出土古钱7719枚,其中有洪武钱273枚,日本仿铸洪武钱123枚;永乐钱200枚,日本仿铸永乐钱2592枚,越南仿铸永乐钱3枚[(33)]。由于都是为填补当时日本流通中所依赖的中国铜钱的不足而仿造之明代年号钱,所以不是日本第二次自铸钱币的正式起点。

日本在1596年开始,止于1871年的第二次自铸钱币过程中(相当于明神宗万历二十四年至清穆宗同治十年),经历了两个阶段。

第一阶段,自庆长元年至1783年光格天皇天明三年(清乾隆四十八年)止,计八十七年。从后阳成天皇于庆长元年开铸庆长通宝钱起,历庆长十一年,德川家康于关东复铸庆长通宝;1619年,后水尾天皇元和五年(明万历四十七年)铸元和通宝钱;1625年,后水尾天皇宽永二年(明天启五年)德川家康开铸宽永通宝钱,此后,在1708年东山天皇宝永五年改铸宝永通宝钱以前,各代天皇皆铸宽永钱,故宽永通宝钱品类繁杂,背文有记地、记年、记数之分,亦有不少背铸各种水波纹或其它图形,计有千余种。

这一阶段日本所铸庆长、元和、宽永、宝永城,皆属承效中国明钱之品,形制、文字、轮廓布局及径量等反映钱币文化内涵的各方面,所蕴明永乐通宝钱风格尤为突出,在庆长通宝和元和通宝钱上更其明显。因此,在日本第二次自铸钱币时期的前一阶段,基本上仍继其第一次自铸钱币时期全盘承取中国钱币文化的方式,仅变承效中国唐开元钱为明永乐等钱,日本尚未形成具有鲜明的本民族特色的成熟的钱币文化。但在其所铸宽永通宝和宝永通宝钱之背文中,出现的水波纹和背轮上打有“永世久永”文字等,为中国唐、宋、明、清朝铜钱所未见,却显示了日本钱币文化开始探寻摆脱单纯模仿中国的旧模式的历史动向。

第二阶段,自1784年日本光格天皇天明四年(清乾隆四十九年)至1871年日本明治天皇四年开铸仙台通宝钱起,经1835年仁孝天皇天保六年铸天保通宝钱与万年通宝钱;1857年孝明天皇安政四年铸箱馆通宝;1861年孝明天皇文久元年铸琉球通宝、文久二年铸筑前通宝、文久三年铸文久永宝,又于其庆应三年铸盛冈铜山钱,是年,明治天皇继位,此后未闻新铸明治铜钱。

这一阶段日本所铸各种铜钱虽币文仍用汉字,仍取中孔钱式,除盛冈铜钱外仍皆遵宝文钱制,但其余如钱币外形、孔式等形制、背文或图纹及面背布局等组成钱币文化之要素,皆出现了与前诸神承仿中国铜钱的日本自铸钱明显相异的变革,形成具有鲜明特点的两类日本钱。

其一是方形方孔式或圆形异式孔的纵横轴等长式钱。前者如仙台通宝,因此特式而被称为“角钱”;后者如箱馆通宝,有圆形圆孔与圆形八角孔两式。

其二是龟形(即椭圆形)方孔的长纵轴式钱。天保通宝、万年通宝、琉球通宝、筑前通宝、盛冈铜山等钱皆是。这种显示日本钱币独有特色的椭圆的方孔铜钱都是当百钱,其面文一概沿长纵轴直到穿孔上下各两字,与传统的钱面文字分列穿孔上、下、左、右的布面迥异。背皆铸记值文字,大多为背穿上铸“当百”二字,穿下铸金工花押图形,亦有背穿上下分铸“当·百”字样或背穿上下分铸“百文·通用”者。椭圆形钱凡需记年、记地者,亦不再效法中国铜钱多用背文铸记年、记地文字之法。而新创日本钱币特有的标式方法。即用钱廓宽狭“埋物”与否,背穿下金工花押图案的差异来标识铸期;用钱侧所打不同的花纹印记以分别铸地。日本《天保钱谱凡例》记曰:“天保六年初铸之天保通宝当百钱,为细廓者。弘化四年继铸之天保当百钱,为廓内有埋物,成为广廓,其痕迹可见者。文久三年继铸之天保当百钱,为未见埋物痕迹之广廓者”。又记曰:“天保百文钱之外侧所打之印,虽有多少小异,普通皆系用桐叶。由所铸造之各钱炉之不同,故所打之印亦异。例如秋田铸之天保钱,于桐叶之外用模仿桐叶之竹叶状龙胆;鹿儿岛之天保钱、琉球通宝之一‘廿’字印,系萨摩之廿字(鹿儿岛、琉球等处属萨摩州)”。

从上举的两类日本自铸钱考察,可知日本在本阶段铸钱中,已把对中国钱币文化的接受方式从以前的完全取法推进到与本民族文化相融合的新阶段,形成既饱蕴中国钱币文化影响又具本民族鲜明特点的日本钱币文化,其方形方孔(角钱)和龟形方孔钱尤具日本风格,不需只读钱文内容,一望可知为日本钱。可以说这二类钱是日本钱币文化正式定型的标志。

在日本第二次自铸钱币的全过程中,其钱币文化的发展、定型虽主要在后半期,但却是以前半期明永乐通宝钱为主的中国时代钱币文化为广泛流泽为基础的,而且其铸钱工艺的成熟和铸钱量的迅速提高,也都是在晚明至明末期间达到的。1651年(清顺治七年),日本已在长崎代中国南明王朝的郑成功铸造永历通宝钱,有行书与篆书两种,此后继续为据台湾抗清的郑氏后人铸造永历钱[(34)],证实从明末至清初时期起,日本铸钱工艺已不逊于中国,其铸钱量不仅足供国内通货之需且有余力。事实上从清初开始,日本所铸宽永通宝钱已不断流入中国,至今在中国犹常见之。1670年(清康熙九年),日本灵元天皇诏禁中国钱流通,此后二百年间,是日本以自铸钱构成其流通钱币结构的时期。1868年,明治天皇治二年实行维新变法,效法欧美,明治五年,开始采用西方印制。经此,近代中国在光绪年间开始的币制改革,反过来受到日本的影响。

据日本考古资料证实,中国流入其国最多的铜钱是宋钱,明钱居第二位,但在日本第二次自铸钱币过程的前半期,显示出以永乐通宝钱为代表的中国明代钱币文化的重大和深刻的影响,其主要原因有二。

一、明代前、中期,中国钱币文化进入了一个新的发展阶段,一扫宋钱版别,分等繁多、背文复杂、大小不一、钱文书体歧异之风。在明洪武以后,自永乐至隆庆时期各朝铸行之钱皆仅平钱一等[(35)],钱制简明划一,轮廓钱式明洁,钱文书皆为真书,较宋钱更利于流通而获得日本流通界的欢迎。其中,版式统一、铸作精整、钱文秀逸的永乐通宝钱更为社会上下所采用,其流入日本的数量又多,影响尤大。在东方钱币文化中,中孔钱式、文字书法、面背布局等艺术性要素固然重要,但其铸式、分等、轻重大小与钱制等涉及流通特性的要素,但其铸式、分等、轻重大小与钱制等涉及流通特性的要素,却是钱币作为通货首先必须利于使用的法则所在。永乐通宝钱不仅两者皆备,且其流通特性优于宋钱,是明代中国钱币文化较宋元时代发展的具体标志,必然成为这一时期日本最仰慕的蓝本。

二、明钱既具较宋元等钱更方便流通的优点,又在日本商业日趋发达之时大量流入其国,布及日本流通界,在其“当代”社会经济周转中发挥重要作用。自1336年至1573年(元末顺帝至元二年至明神宗万历元年),日本南北朝至室町时代的政府皆规定必须以中国铜钱缴纳税项,以划一政府经税款收入之铜钱的单位价值和总额实值,以永乐通宝为代表的洪武以后诸种明前中期钱,包括明后期初的嘉靖、隆庆钱,以其钱制划一而成为社会上下税课和各种支付的标准计数单位,成为日本社会经济生活中“须臾不可缺少的东西”[(36)]。自永乐以降日本继续使用中国铜钱的一百数十年间,日本流通钱币结构中虽包括宋元钱和其它诸种中国古钱,但构成其时标准钱的却是以永乐通宝为代表的是明钱。正因为如此,所以日本在庆长元年开始自铸钱时,其庆长通宝钱就是以永乐通宝钱为楷模的。取法于本国流通界公认的标准钱铸新钱,以维持原有的正常流通秩序,这也是必然的。

明钱大量流入日本,并在流通中国钱币的当时的日本取得其它诸朝中国铜钱的优势地位的本身,不仅证明中国钱币文化在明代的新发展,而且证明中国钱币自秦汉时代流绎日本起,经一千五百余年而至明代,继续对日本发生深刻的影响,并为日本钱币文化的发展与最终定型提供了更高的起点。所以在对中国钱币文化东流日本及其影响的研究中,应把与日本第二次自铸钱币直接衔接的明代相关问题适时列入课题。

日本第二次自铸钱币时期所铸铜钱举例

1.仿明式钱 2.后半阶段所铸具有鲜明特色的日本钱

注释:

①马欢:《嬴涯胜览》。

②《筹海图编·古文钱》

③《善邻国宝记》

④《筹海图编·古文钱》

⑤《明史》卷322《外国三·日本》。

⑥《续文献通考》卷11《钱币五》。

⑦《明大政纂要》卷16;《明史》卷164《邹辑传》。

⑧《明史》卷304《宦官一·郑和传》。

⑨《明史》卷322《外国三·日本》。

⑩《明成祖实录》卷49,永乐五年五月己卯。

(11)[日]木宫泰彦:《日本文化交流史》五《明清篇》。

(12)[日]木宫泰彦:《日本文化交流史》五《明清篇》。下述日本向中国输出刀剑而获得的中国铜钱总额,是据每把五千文估算的。有说日本仅此项输出就获得中国钱千万贯(亦有说四千万贯的),这样的估计似太高了。

(13)《明英宗实录》卷236,景泰四年十二月甲申。

(14)《续文献通考》卷11《钱币五》。

(15)《明英宗实录》卷236,景泰四年十二月甲申。

(16)(17)(18)《续文献通考》卷11《钱币五》。

(19)《明宪宗实录》卷127成化十年四月丙辰。

(20)《善邻国宝记》

(21)《明宪宗实录》卷63,成化五年二月甲午。所记元木作玄木。

(22)《明史》卷322《外国三·日本》。

(23)《日本一·铜钱》

(24)明嘉靖本《新宁县志·食货·钱法》。

(25)徐光启:《徐文定公集》;《明经世文编》卷491。

(26)明万历本,李谦、郝杰:《日本考》卷2《贸易》。

(27)《海澄县志》卷15。

(28)《龙溪县志》卷22《海赋》。

(29)《兵科抄浙江抚张正登题本》,《明清史料》正编第七本。

(30)郑若曾:《郑开阳杂著》卷四;李恭、郝杰:《日本考》。

(31)(日)木宫泰产:《日中文化交流史》五《明清篇》。

(32)《长崎商馆日记》第一辑。

(33)[日]石井研堂:《土中的古钱界》,《货币》第223号。

(34)江日升:《台湾外纪》:顺治八年十二月郑成功获日本“相助铜铅,令官协理,铸铜熕、永历钱”;康熙五年及十三年,郑经先是“上通日本……并铸永历钱”,复遣官员“驾船往日本,铸永历钱”。

(35)永乐至隆庆各朝中,仅嘉靖曾铸折二、当三、当五、当十共四等大钱,但每种仅三万枚,铸成后贮库并未发行流通。

(36)[日]中村新太郎:《日中两千年》第191页。^